第八单元 第20课社会主义国家的发展与变化 学案(含答案)2024-2025学年高三历史一轮复习中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第八单元 第20课社会主义国家的发展与变化 学案(含答案)2024-2025学年高三历史一轮复习中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 270.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-02 20:01:30 | ||

图片预览

文档简介

第20课 社会主义国家的发展与变化

目标统领·体系建构

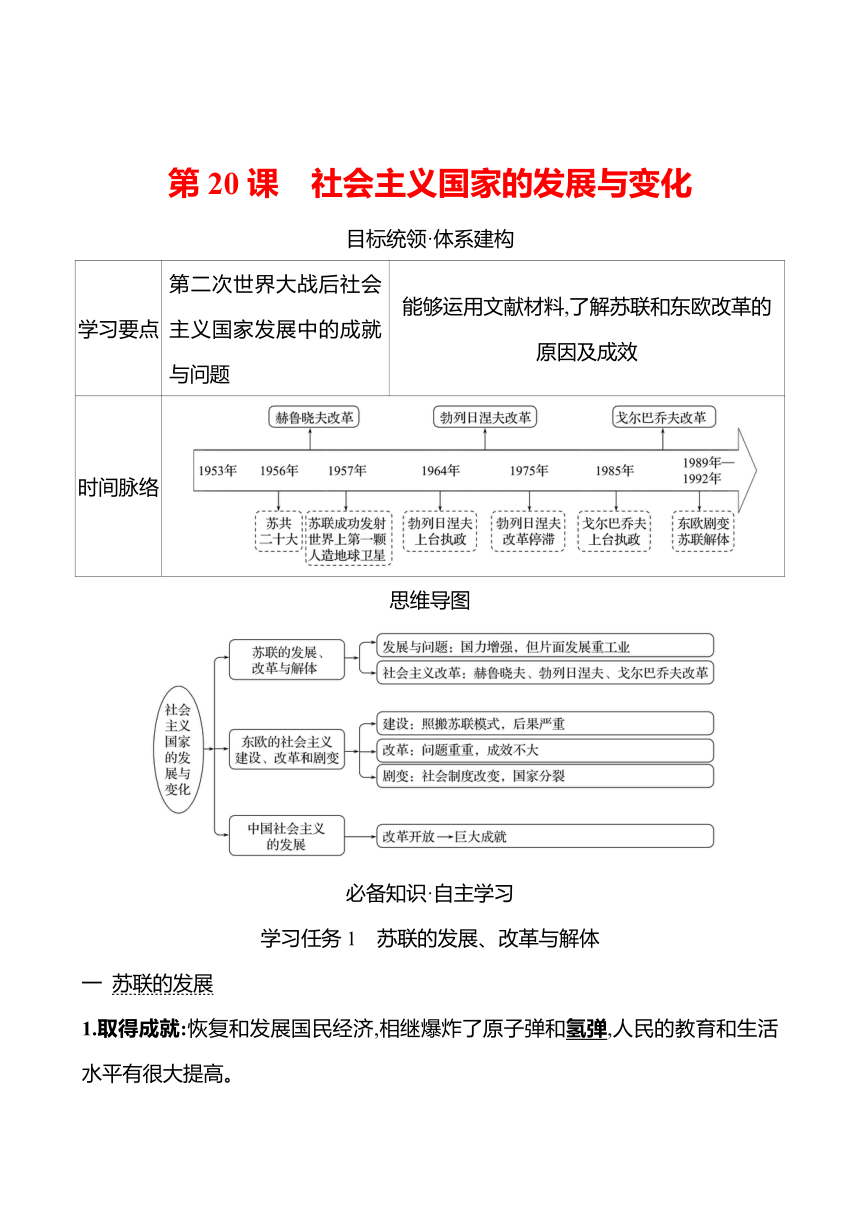

学习要点 第二次世界大战后社会主义国家发展中的成就与问题 能够运用文献材料,了解苏联和东欧改革的原因及成效

时间脉络

思维导图

必备知识·自主学习

学习任务1 苏联的发展、改革与解体

一 苏联的发展

1.取得成就:恢复和发展国民经济,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平有很大提高。

2.面临问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

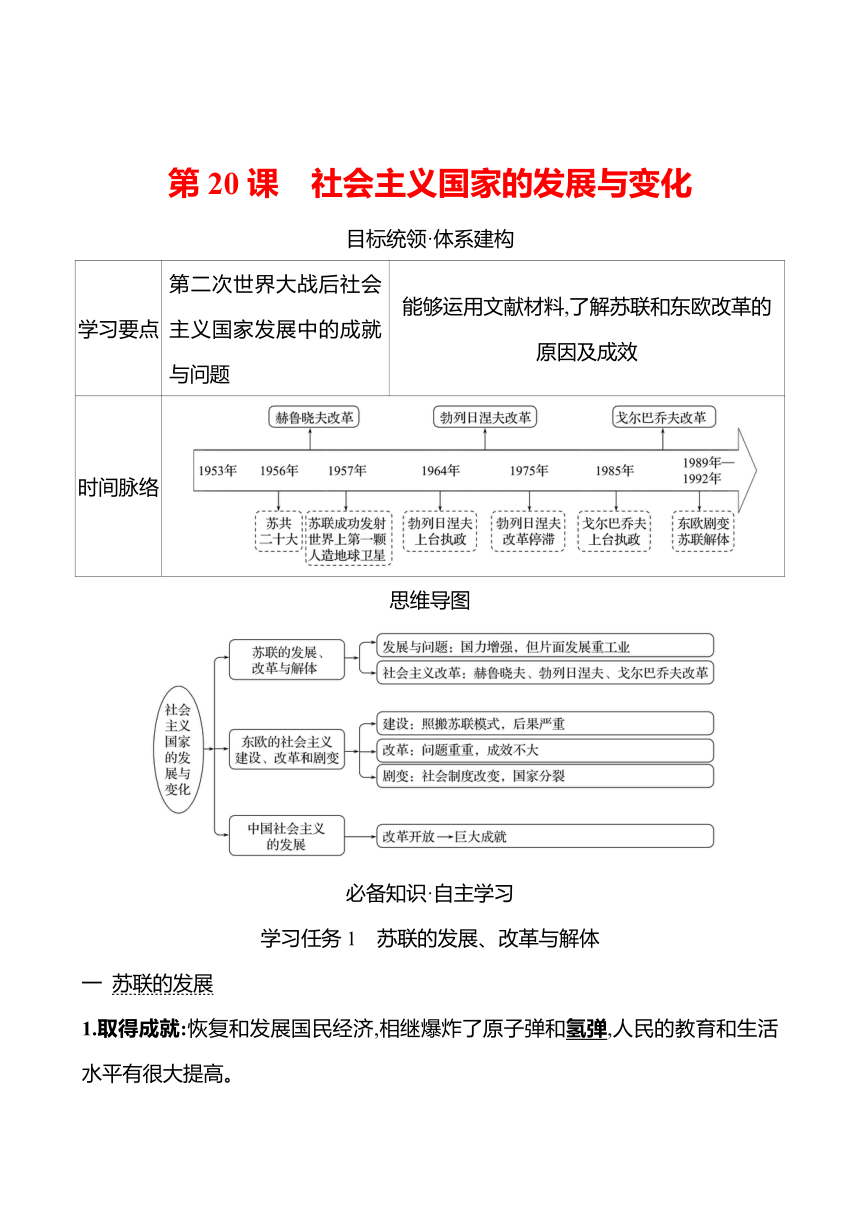

二 赫鲁晓夫改革

1.苏共二十大:

(1)时间:1956年。

(2)概况:赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

(3)影响:打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。(引发社会主义阵营的思想混乱)

2.赫鲁晓夫改革:

(1)改革主要内容:

①政治领域:批判对斯大林的个人崇拜,平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

②经济领域:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制。

(2)评价:

①积极性:

a.经济体制:改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效;

b.农业:推进农业发展,耕地面积和粮食产量有所增加;

c.工业:1957年苏联成功发射世界上第一颗人造地球卫星,标志人类进入航天时代。

②消极性:没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

图解

三 勃列日涅夫改革

1.主要内容:

(1)前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

(2)后期:树立个人迷信,专断作风严重;与美国进行军备竞赛。

2.评价:

(1)改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

(2)执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

四 戈尔巴乔夫改革

1.时间:1985年。

2.内容:

(1)经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。

(2)政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制。

(3)思想:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

3.结果:经济改革成效甚微,政治改革造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

学习任务2 东欧的社会主义建设、改革和剧变

一 东欧的社会主义建设

1.背景:第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

2.成就:恢复了遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

3.问题:东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

4.目的:希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路。

二 东欧的社会主义改革

1.南斯拉夫改革

(1)措施:建立了社会主义自治制度,权力下放。

(2)影响:

①积极:调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

②局限:导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家分裂埋下隐患。

2.东欧其他国家改革(从【智选】中选出相对应的序号)

成效 ③在1956—1960年实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展

①国民收入、人民消费水平都迅速提高,人民群众比较满意

②经济稳步增长,其经济发展水平居东欧国家之首

局限 东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡

智选:①匈牙利 ②民主德国 ③波兰

三 东欧剧变

材料 80年代末90年代初东欧各国的剧烈变化是多种因素促成的,其中,长期以来困扰东欧国家的苏联模式体制的弊端和要求冲破旧体制的改革潮流所构成的矛盾、苏联用强制手段对东欧实行霸权统治和东欧要求民族独立自主所构成的矛盾是酿成东欧变局的历史根源和深层原因,而苏联的戈尔巴乔夫改革是把上述两对矛盾所蕴含的能量释放出来的催化剂,同时,西方国家在这个过程中也起了推波助澜的作用。

——王斯德主编《世界通史》

1.根据材料并结合所学,概括说明东欧剧变的原因。

(1)根源:东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚。

(2)内部:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

(3)外部:苏联鼓励东欧改革及西方“和平演变”战略的影响。

(4)思想:东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

2.实质:社会政治经济制度急剧变化,由社会主义国家转变为资本主义国家。

学习任务3 中国社会主义的发展

一 改革开放前

1.中华人民共和国成立至中共十一届三中全会

(1)1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

(2)1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。

(3)1956年底,中国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

2.全面建设社会主义时期

(1)成就:取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

(2)意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性意义,为开创中国特色社会主义道路提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。

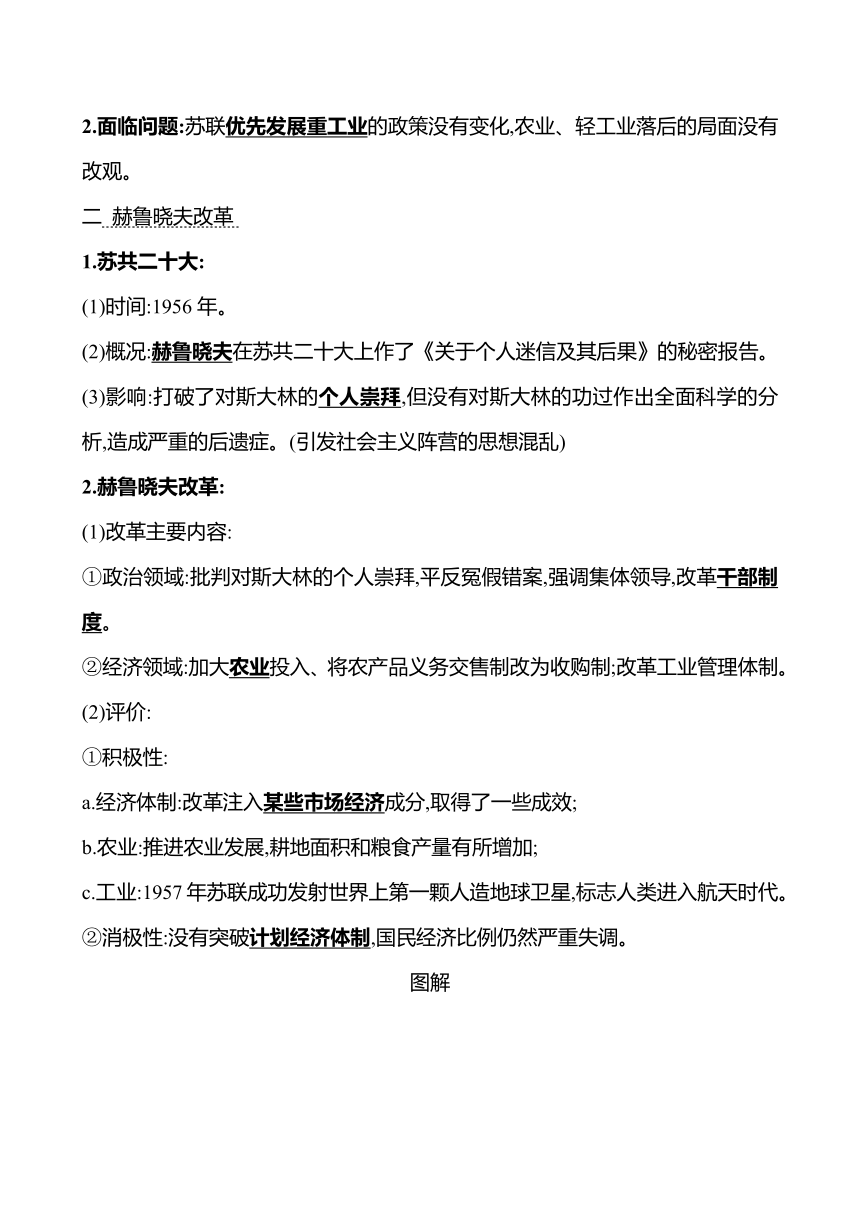

二 十一届三中全会后

1.背景:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

2.成就:

(1)经济体制改革:以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

(2)国际影响力:2021年中国国内生产总值达到114万亿元,经济总量占世界经济的比重达18.5%,稳居世界第二位,外汇储备稳居世界第一。

(3)国内建设:基础设施建设快速突进;农业现代化稳步推进;进入创新型国家行列。

3.意义:

(1)中国特色社会主义丰富和发展了人类文明新形态。

(2)深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

图解

十一届三中全会后的改革历程

核心突破·合作探究

一 二战后苏联的改革

苏联 模式 问题 赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革的措施

管理 体制 高度集中的政治经济体制 下放权力到地方,在一定程度上放松经济管理

产业 结构 重点发展重工业,轻工业和农业发展滞后 赫鲁晓夫将改革的重点放在农业上;勃列日涅夫将改革的重点放在工业方面;戈尔巴乔夫先进行经济改革,因成效甚微而转向政治改革

劳动者 态度 地方、企业和个人的生产积极性不高 在一定程度上能调动地方、企业和个人的生产积极性

分配 制度 “大锅饭”现象严重 实行物质奖励和多劳多得政策

二 东欧剧变

史料一 1950年至1963年,南斯拉夫实行自治经济制度,把集中于中央的权力下放到地方,把工厂交给工人管理,改革收入分配制度。扩大企业财权,注意发挥市场机制作用。

史料二 这些国家照搬苏联的一套做法,阻碍了这些国家的社会经济发展,伤害了这些国家人民的民族感情,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示出应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件说,苏联“新思维”的改革之风,西方国家和平演变的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。

——钱其琛回答《世界知识》记者问题时的发言

(1)据史料一分析南斯拉夫改革的特点和影响。

提示:特点:实行社会主义自治制度;发挥市场机制的作用。影响:调动了地方的积极性,促进了经济发展;但导致了地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(2)据史料二概括东欧剧变的原因。

提示:照搬苏联高度集中的政治经济体制,后期弊端明显;苏联戈尔巴乔夫改革的影响;西方国家“和平演变”政策的影响。

目标统领·体系建构

学习要点 第二次世界大战后社会主义国家发展中的成就与问题 能够运用文献材料,了解苏联和东欧改革的原因及成效

时间脉络

思维导图

必备知识·自主学习

学习任务1 苏联的发展、改革与解体

一 苏联的发展

1.取得成就:恢复和发展国民经济,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平有很大提高。

2.面临问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

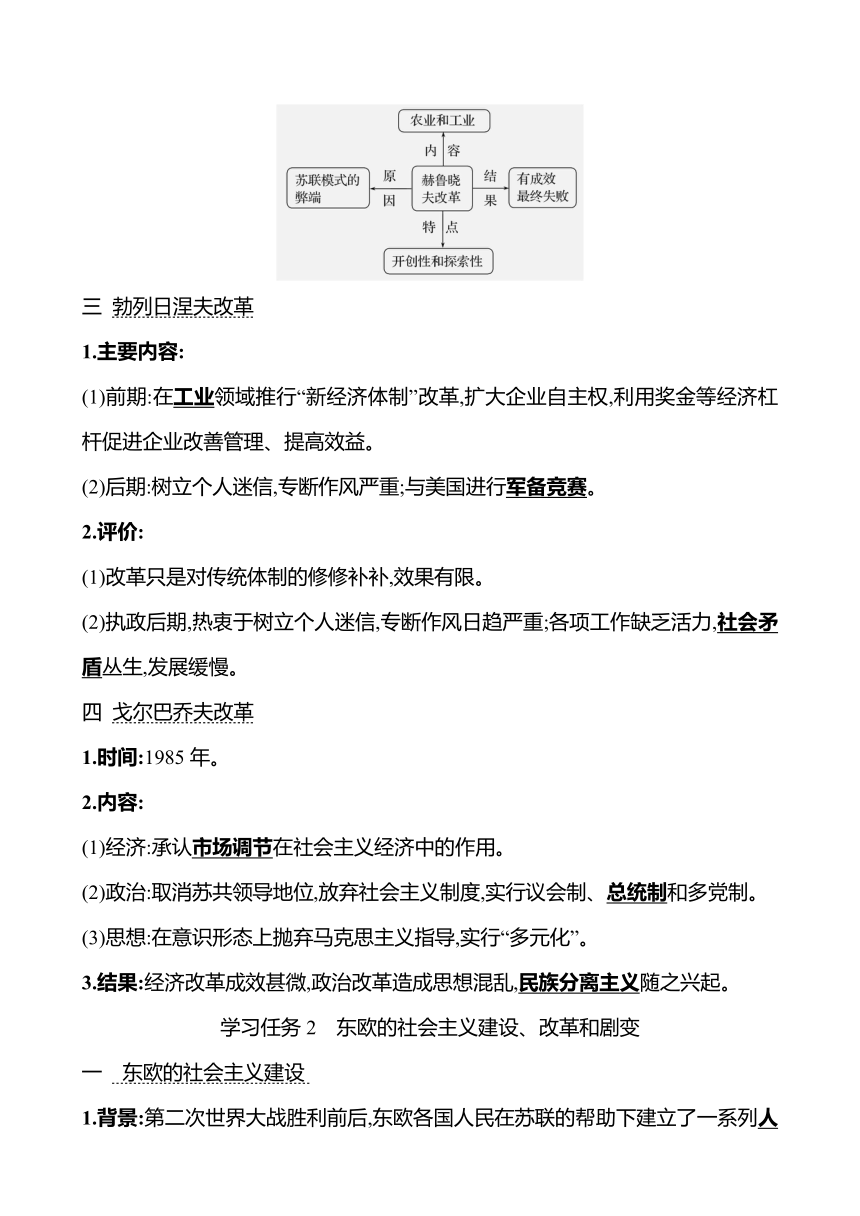

二 赫鲁晓夫改革

1.苏共二十大:

(1)时间:1956年。

(2)概况:赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

(3)影响:打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。(引发社会主义阵营的思想混乱)

2.赫鲁晓夫改革:

(1)改革主要内容:

①政治领域:批判对斯大林的个人崇拜,平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

②经济领域:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制。

(2)评价:

①积极性:

a.经济体制:改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效;

b.农业:推进农业发展,耕地面积和粮食产量有所增加;

c.工业:1957年苏联成功发射世界上第一颗人造地球卫星,标志人类进入航天时代。

②消极性:没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

图解

三 勃列日涅夫改革

1.主要内容:

(1)前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

(2)后期:树立个人迷信,专断作风严重;与美国进行军备竞赛。

2.评价:

(1)改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

(2)执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

四 戈尔巴乔夫改革

1.时间:1985年。

2.内容:

(1)经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。

(2)政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制。

(3)思想:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

3.结果:经济改革成效甚微,政治改革造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

学习任务2 东欧的社会主义建设、改革和剧变

一 东欧的社会主义建设

1.背景:第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

2.成就:恢复了遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

3.问题:东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

4.目的:希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路。

二 东欧的社会主义改革

1.南斯拉夫改革

(1)措施:建立了社会主义自治制度,权力下放。

(2)影响:

①积极:调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

②局限:导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家分裂埋下隐患。

2.东欧其他国家改革(从【智选】中选出相对应的序号)

成效 ③在1956—1960年实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展

①国民收入、人民消费水平都迅速提高,人民群众比较满意

②经济稳步增长,其经济发展水平居东欧国家之首

局限 东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡

智选:①匈牙利 ②民主德国 ③波兰

三 东欧剧变

材料 80年代末90年代初东欧各国的剧烈变化是多种因素促成的,其中,长期以来困扰东欧国家的苏联模式体制的弊端和要求冲破旧体制的改革潮流所构成的矛盾、苏联用强制手段对东欧实行霸权统治和东欧要求民族独立自主所构成的矛盾是酿成东欧变局的历史根源和深层原因,而苏联的戈尔巴乔夫改革是把上述两对矛盾所蕴含的能量释放出来的催化剂,同时,西方国家在这个过程中也起了推波助澜的作用。

——王斯德主编《世界通史》

1.根据材料并结合所学,概括说明东欧剧变的原因。

(1)根源:东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚。

(2)内部:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

(3)外部:苏联鼓励东欧改革及西方“和平演变”战略的影响。

(4)思想:东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

2.实质:社会政治经济制度急剧变化,由社会主义国家转变为资本主义国家。

学习任务3 中国社会主义的发展

一 改革开放前

1.中华人民共和国成立至中共十一届三中全会

(1)1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

(2)1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。

(3)1956年底,中国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

2.全面建设社会主义时期

(1)成就:取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

(2)意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性意义,为开创中国特色社会主义道路提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。

二 十一届三中全会后

1.背景:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

2.成就:

(1)经济体制改革:以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

(2)国际影响力:2021年中国国内生产总值达到114万亿元,经济总量占世界经济的比重达18.5%,稳居世界第二位,外汇储备稳居世界第一。

(3)国内建设:基础设施建设快速突进;农业现代化稳步推进;进入创新型国家行列。

3.意义:

(1)中国特色社会主义丰富和发展了人类文明新形态。

(2)深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

图解

十一届三中全会后的改革历程

核心突破·合作探究

一 二战后苏联的改革

苏联 模式 问题 赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革的措施

管理 体制 高度集中的政治经济体制 下放权力到地方,在一定程度上放松经济管理

产业 结构 重点发展重工业,轻工业和农业发展滞后 赫鲁晓夫将改革的重点放在农业上;勃列日涅夫将改革的重点放在工业方面;戈尔巴乔夫先进行经济改革,因成效甚微而转向政治改革

劳动者 态度 地方、企业和个人的生产积极性不高 在一定程度上能调动地方、企业和个人的生产积极性

分配 制度 “大锅饭”现象严重 实行物质奖励和多劳多得政策

二 东欧剧变

史料一 1950年至1963年,南斯拉夫实行自治经济制度,把集中于中央的权力下放到地方,把工厂交给工人管理,改革收入分配制度。扩大企业财权,注意发挥市场机制作用。

史料二 这些国家照搬苏联的一套做法,阻碍了这些国家的社会经济发展,伤害了这些国家人民的民族感情,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示出应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件说,苏联“新思维”的改革之风,西方国家和平演变的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。

——钱其琛回答《世界知识》记者问题时的发言

(1)据史料一分析南斯拉夫改革的特点和影响。

提示:特点:实行社会主义自治制度;发挥市场机制的作用。影响:调动了地方的积极性,促进了经济发展;但导致了地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(2)据史料二概括东欧剧变的原因。

提示:照搬苏联高度集中的政治经济体制,后期弊端明显;苏联戈尔巴乔夫改革的影响;西方国家“和平演变”政策的影响。

同课章节目录