河北省承德市宽城满族自治县2023-2024学年七年级下学期期末考试历史试题(扫描版无答案)

文档属性

| 名称 | 河北省承德市宽城满族自治县2023-2024学年七年级下学期期末考试历史试题(扫描版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 467.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-02 21:53:37 | ||

图片预览

文档简介

宽城满族自治县2023--2024 学年度第二学期期末质量监测 7.宋朝时,由于商业和贸易的发展使得货币的需求剧增,大量的金属货币易手时分

量重,体积大,很不方便,于是最初的纸币就在四川应运而生。材料认为纸币出现的根

七年级历史试题 本原因是

A. 金属货币使用不方便 B. 商品经济的繁荣

注意事项:1.本试卷总分 100 分,考试时间 80 分钟。 C. 宋朝政府的积极推动 D. 四川商人讲信用

2. 答题前,考生务必将姓名、准考证号填写在试卷和答题卡的相应位置。 8.唐代繁荣的陆路东西贸易,由于“安史之乱”以后唐的政治势力退出内陆亚洲而

3. 所有答案均在答题卡上作答,在本试卷或草稿纸上作答无效。答题前,请 陷于衰落。南宋建立后,国家的政治、经济重心南移,海外贸易成为南宋对外物质交往

仔细阅读答题卡上的“注意事项”, 按照“注意事项”的规定答题。

的主要途径。材料的主旨是

学 校 4. 答选择题时,用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑;答非选择

A. 经济重心的南移 B. 陆路贸易的阻断

题时,请在答题卡上对应题目的答题区域内答题。

C. 海外贸易的兴盛 D. 贸易路线的变化

5. 道德与法治闭卷考试,考生须独立作答,不得讨论,不得传抄。

6. 考试结束时,请将答题卡交回。 9.“元代以前各朝代的地方行政体制……都不同程度地存在着中央与地方行政区之

装 间空当过大的缺陷。”为弥补这个缺陷,元代实行了

姓 名 一、选择题 ( 本大题共 20 个小题,每题 2 分,共 40 分。在每小题列出的四个选项 A. 行省制 B. 转运使 C. 郡县制 D.“三司”制

中,只有一项最符合题目要求 ) 10. 台湾自古以来就是中国神圣不可分割的领土,历史上中央政府首次在台湾地区

1.《中国官制大辞典》对古代某选官制度的解释:“一种允许士人自愿向官府报名, 正式建立的行政机构是

经过分科考试,根据成绩选拔人才、分别任官的制度。”该制度始创于 A. 西域都护 B. 澎湖巡检司 C. 宣政院 D. 安西都护府

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 元朝 D. 明朝 11.17 世纪英国著名的哲学家培根在他的著作《新工具》中写道:“人类的世界因为

2.“它毕竟在中华大地上点燃了一种快速蔓延的希望之火,使无数人才陡然振奋,

考 场 这三种发明而为之改观,首先在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而因此又

接受竞争和挑选。国家行政机构与广大民众产生了一种空前的亲和关系,它对社会职能

订 引起了不计其数的变化。”在航行方面对人类文明的发展作出了重要贡献的是的吸纳力也大大提高了。”据此材料可知

A. 火药 B. 指南针 C. 印刷术 D. 造纸术

A. 贞观之治缓和了社会矛盾 B. 科举制度扩大了统治基础

12.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点

C. 唐蕃和亲促进了西藏发展 D. 澶渊之盟维系了社会安定

3.《尚书 · 五子之歌》中说,“伟大的祖先曾有明训,人民可以亲近而不可看轻; 兵。”这是南宋词人辛弃疾《破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄之》中的词句,该词创作的

考 号 人民是国家的根本,根本牢固,国家就安宁”。唐太宗下列做法最符合这一认识的是 历史背景是

A. 完善三省六部制,有效行政 B. 轻徭薄赋,减轻农民负担 A. 安史之乱的发生 B. 辽与北宋的对峙

C. 简法轻刑,修订法律 D. 恩威并施,改善民族关系 C. 金与南宋的战争 D. 清军入关

线 4. 盛唐诗人王维曾写道:“九天阊阖 ( 阊阖 chāng hé:宫门 ) 开宫殿,万国衣冠拜 13. 宋朝时,春节、元宵节、中秋节等传统节日日益受到人们的重视。一些节日的

冕旒 ( 旒 liú:天子礼帽前后悬垂的玉串 )。”诗句主要描绘了唐朝的 习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛

座位号 A. 政治制度 B. 经济状况 C. 对外关系 D. 社会风气 龙舟等,一直流传至今。这反映了

5. 唐朝与 70 多个国家或地区有官方往来,允许各国人来留学、经商,吸收许多外

A. 中华传统文化的传承 B. 君主专制统治的日益强化

国人担任官职。唐朝的文学艺术对日本、高丽等国影响深远,丝织技术传到西亚、欧

C. 宋朝市民文化的衰落 D. 儒家思想正统地位的动摇

洲。这反映出唐朝

14.《白话本国史》中写道:“( 明 ) 太祖初定天下……所定制度,亦颇详备……然

A. 中外交往繁盛 B. 政治制度完善

C. 民族关系和睦 D. 南北交流加强 而专制的气焰太盛,私天下之心又太重。”下列能够说明太祖“专制的气焰太盛”的是

6.隋唐时期,江都 (今扬州 ) 发展较快,经济地位日益 A. 创立科举制 B. 完善三省六部制

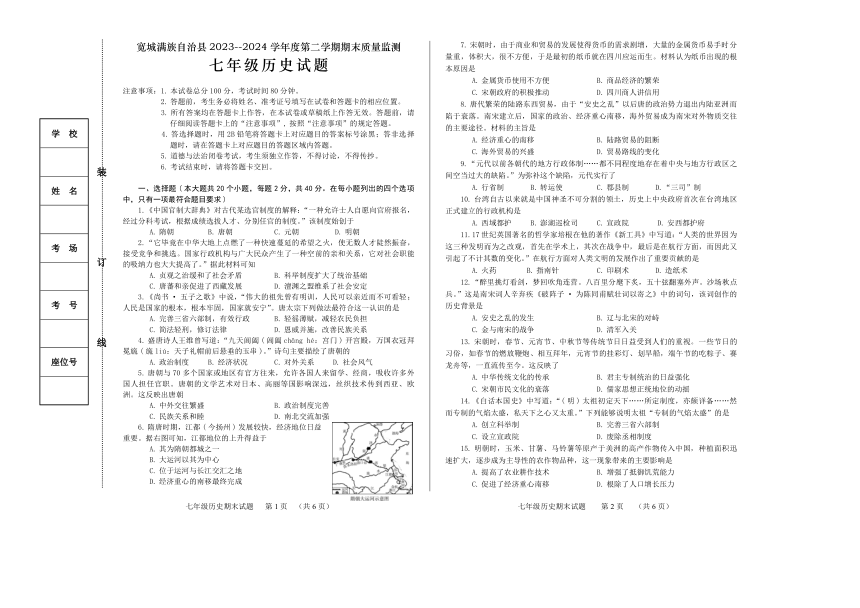

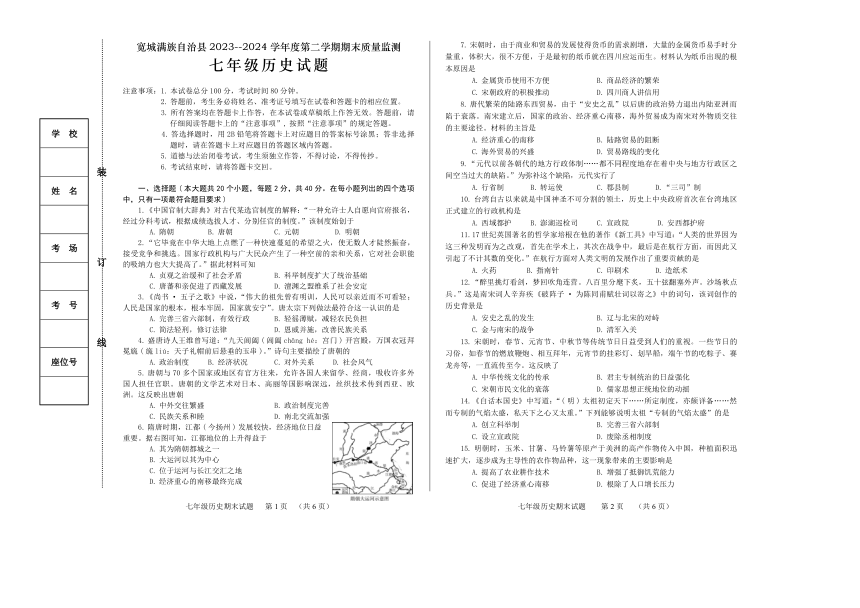

重要。据右图可知,江都地位的上升得益于 C. 设立宣政院 D. 废除丞相制度

A. 其为隋朝都城之一 15. 明朝时,玉米、甘薯、马铃薯等原产于美洲的高产作物传入中国,种植面积迅

B. 大运河以其为中心 速扩大,逐步成为主导性的农作物品种,这一现象带来的主要影响是

C. 位于运河与长江交汇之地 A. 提高了农业耕作技术 B. 增强了抵御饥荒能力

D. 经济重心的南移最终完成 C. 促进了经济重心南移 D. 根除了人口增长压力

七年级历史期末试题 第 1 页 (共 6 页) 七年级历史期末试题 第 2 页 (共 6 页)

{#{QQABBQKU0xgggoiAQAkIJATAACBZh5CqEQUV6KCwgMo QskJBAGgAJeAgaEgxGVgCEBAqIoAAQADBQgZANIABBIAA=A}#=}#}

16.“这样大规模的航海活动是人类历史上的破天荒头一次, 比葡萄牙人早一个世 (3)诗中这种全盛局面是因什么事件而被打破的?造成这个事件发生的皇帝是谁?

纪到达印度洋地区。……中国海上贸易的势力渗透到东南亚沿海地区和西亚、东非等 (2 分)

国。”材料评价的是

A. 汉武帝时开辟“海上丝绸之路” B. 明朝时郑和下西洋 材料三 : 贞观十五年(641 年)正月,……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐

C. 迪亚士船队到达非洲的好望角 D. 麦哲伦船队环球航行 蕃后,他对亲近的人说:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

17. 明朝抗倭将领戚继光不仅是著名的军事家和诗人,更是我国历史上一位伟大的 ——选自《中华上下五千年》

民族英雄。他之所以被称为“民族英雄”,是因为他 (4)材料三中的“公主”是指谁?“我得尚大唐公主”有什么历史意义?(3分)

A. 赶走了盘踞台湾的荷兰殖民者 B. 抵抗了英国殖民者的侵略

C. 收复了被外国势力占领的新疆 D. 解除了我国东南沿海倭患 材料四 : 唐代中国,是世界文化的重心,是世界历史演进的总动脉。融合域外文化

18.“身无分文,心忧天下”是古代读书人忧国忧民的真实写照。但在清朝时期,更 的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往。……他们把域外文化带入唐

多的读书人却噤若寒蝉,远离现实政治,埋头于故纸堆中。这一变化是因为清政府 土,又把唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

A. 设立“三司” B. 设立锦衣卫 ——摘自《中外文化交流史》

C. 设立军机处 D. 大兴文字狱 (5)列举材料四中“他们把域外文化带入唐土”和“把唐文化传播四方”的史实各

19. 某同学在探究清朝对外政策时使用了史料实证的方法。如图中乾隆皇帝的谕令 一例。(2分)

表明当时清政府

◆禁止外国商人在广州过冬 (6)综合上述材料,请你提炼一个合适的主题。(2 分)

◆外商必须住在政府指定的“行商”商馆中,由“行商”负责“管束稽查”

◆不准外商向中国人借款或雇佣中国人 22. 阅读材料,回答问题(共 15 分)

A. 禁绝一切中外交流 B. 放弃闭关锁国政策 在历史发展的长河中,各个民族都为中华民族的发展做出了不可磨灭的贡献,民族

C. 严格限制对外贸易 D. 鼓励民间对外交往 团结和国家统一成为历史发展的主流,更成为国家繁荣富强的重要基础。阅读下列材

20.17 世纪末,随着在中国影响的扩大,教会开始直接干涉中国内政。1720 年清政 料,回答问题:

府开始实行禁教政策,1757 年正式实行闭关政策。清政府此举旨在 材料一 :“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

A. 遏制洋教传播 B. 断绝经济往来 (1)材料一中“朕”实行怎样的民族政策?(2 分)

C. 维护封建统治 D. 抵制进步思想

二、材料解析题(共 4 道小题,共 60 分) 材料二 : 自契丹取燕蓟以北,拓跋(党项族)自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为

21. 阅读材料,回答问题(共 16 分) 其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书

唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,我国统一的多民族国家得到空前发展。请结合 刊,用中国车服,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

所学知识,完成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。 ——李焘:《续资治通鉴长编》

材料一 : 君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也。 ——魏征 (2)材料二中的“契丹”和“拓跋”分别建立了什么政权?(2 分)

(1)根据材料和所学知识回答,“贞观之治”时期的皇帝是谁?上述材料反映了

“贞观之治”出现的哪一点原因?(3分) 材料三 :“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下,共遵诚信,虔奉欢盟,以风土之

宜,助军旅之费,第岁以绢二十匹,银一十万两,更不差使专往北朝,只令三司差人搬

材料二 : 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 送至雄州交割。”

——摘自杜甫《忆昔》 ——《续资治通鉴长编》

(2)材料二反映了唐朝哪一盛世景象?从生产工具角度分析,导致唐朝“稻米流 (3)材料三反映的是中国历史上的哪一事件?(2 分)

脂”的技术创新有哪些(列举两例) (4分)

七年级历史期末试题 第 3 页 (共 6 页) 七年级历史期末试题 第 4 页 (共 6 页)

{#{QQABBQKU0xgggoiAQAkIJATAACBZh5CqEQUV6KCwgMo QskJBAGgAJeAgaEgxGVgCEBAqIoAAQADBQgZANIABBIAA=A}#=}#}

材料四 : 诗歌 24. 阅读材料,回答问题(共 13 分)

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土, 文化的发展具有连续性,同时又具有明显的阶段性,不同历史时期的文化具有不同

八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切。 特色。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑 材料一 : 隋唐文化是中国封建文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化

谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。 的发展和世界文明史都产生了深远影响。隋唐文化在科技、宗教、史学、教育、文学、

——岳飞《满江红》 艺术方面全面繁荣。隋朝的统一,使得南北经济文化得到交流,唐朝的封建经济高度发

(4)“笑谈渴饮匈奴血”中的“匈奴”指的是哪个少数民族?这一时期民族交往频 展,政治稳定时间较长,这些为隋唐文化的繁荣奠定了坚实的基础。

繁,有战有和,但和是主流。从战与和两个角度,各举一例说明南宋与金的关系。(5分) ——摘编自袁行霈《中华文明史》

(5)根据以上材料,你认为古代的民族关系对我们当今处理民族关系有何启示?(4分) 材料二 : 它是中国一部编年体通史巨著,它以深邃的历史眼光,全面总结了历朝历

23. 阅读材料,回答问题(共 16 分) 代的政治智慧,记录了上起战国,下至宋朝建立之前,总共 1362 年历史发展的轨迹。展

西藏和台湾自古是中国的领土,让我们走进历史,去看看那些“历史的证据”,阅读 示了在这一千多年的时间里,曾经出现的诸多王朝兴衰交替的沧桑历史,揭示了其中蕴

下列材料,回答相关问题。 含的历史发展的规律。

材料一:为了对辽阔的疆域进行有效的治理,元朝的统治者根据各地区的情况,采 ——《中国古代通史辑要》

取因地制宜的方式,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强中央 材料三 : 中华文明源远流长,楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说反映了我

对这些地区的统治。——人教版五四制《中国历史》六年级下册教材 国不同时期文学发展的主流形式和审美理想。例如:①“若窦娥委实冤枉,身死之后,

(1)依据材料一并结合所学知识,写出元朝为加强对“东南的台湾”“西南的西 天降三尺瑞雪,遮掩了窦娥尸首。”②“离离原上草,一岁一枯荣。”③“大江东去,浪

藏”的有效管辖分别设置的管理机构。(4分) 淘尽,千古风流人物。”④通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰变化,揭示了封建社会走

向衰亡的历史命运。

材料二:《台湾通志》中有这样一段记载:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所 材料四 :

据、今余既来索,则地当归我”。1684 年,清政府设置台湾府,下设台湾、凤山、诸罗

三县,沿海人民大量移居台湾,改变了台湾地旷人稀、劳动力缺乏的状况,从 17世纪晚

期到 19 世纪初,台湾的汉族人口从原来的 20 万增加到 200 万,大陆移民和当地居民共

同劳动,大大促进了台湾的开发。 ——摘编自《台湾简史》

(2)材料二《台湾通志》中的话语与哪一历史事件有关?(3 分)

(1)根据材料一,归纳隋唐文化的特点。(2 分)

材料三:清朝西藏地区大事年表时间 (2)材料二介绍的是哪一部通史巨著?它的作者是谁?(2 分)

时间 事件 (3)根据材料三,写出①对应的文学形式。并写出④所指的古典小说名称。(2分)

1653 年 顺治帝赐予西藏佛教首领达赖五世金册、金印和“达赖喇嘛”封号 (4)观察材料四图片并按照出现的先后顺序为图片排序。(写字母)(3分)

1713 年 康熙帝册封西藏另一位佛教首领“班禅额尔德尼”封号 (5)通过以上问题探究,请谈谈当代青少年如何弘扬和传承中国传统文化?(4分)

1727 年 设置驻藏大臣,监督西藏地方政务

1793 年 清朝颁布《钦定藏内善后章程》29 条,确定了“金瓶掣签”制度

——据人教版五四制《中国历史》六年级下册教材整理

(3)据材料三,归纳清朝对西藏地区管理的主要方式。(6 分)

(4)综合上述史实,台湾和西藏是中国的固有领土,当今时代,如果面对分裂势

力,我们作为青少年应该怎么做?(3分)

七年级历史期末试题 第 5 页 (共 6 页) 七年级历史期末试题 第 6 页 (共 6 页)

{#{QQABBQK0UxgggoiAQAkIJATAACBZh5CqEQUV6KCwgMo QskJBAGgAJeAgaEgxGVgCEBAqIoAAQADBQgZANIABBIAA=A}#=}#}

量重,体积大,很不方便,于是最初的纸币就在四川应运而生。材料认为纸币出现的根

七年级历史试题 本原因是

A. 金属货币使用不方便 B. 商品经济的繁荣

注意事项:1.本试卷总分 100 分,考试时间 80 分钟。 C. 宋朝政府的积极推动 D. 四川商人讲信用

2. 答题前,考生务必将姓名、准考证号填写在试卷和答题卡的相应位置。 8.唐代繁荣的陆路东西贸易,由于“安史之乱”以后唐的政治势力退出内陆亚洲而

3. 所有答案均在答题卡上作答,在本试卷或草稿纸上作答无效。答题前,请 陷于衰落。南宋建立后,国家的政治、经济重心南移,海外贸易成为南宋对外物质交往

仔细阅读答题卡上的“注意事项”, 按照“注意事项”的规定答题。

的主要途径。材料的主旨是

学 校 4. 答选择题时,用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑;答非选择

A. 经济重心的南移 B. 陆路贸易的阻断

题时,请在答题卡上对应题目的答题区域内答题。

C. 海外贸易的兴盛 D. 贸易路线的变化

5. 道德与法治闭卷考试,考生须独立作答,不得讨论,不得传抄。

6. 考试结束时,请将答题卡交回。 9.“元代以前各朝代的地方行政体制……都不同程度地存在着中央与地方行政区之

装 间空当过大的缺陷。”为弥补这个缺陷,元代实行了

姓 名 一、选择题 ( 本大题共 20 个小题,每题 2 分,共 40 分。在每小题列出的四个选项 A. 行省制 B. 转运使 C. 郡县制 D.“三司”制

中,只有一项最符合题目要求 ) 10. 台湾自古以来就是中国神圣不可分割的领土,历史上中央政府首次在台湾地区

1.《中国官制大辞典》对古代某选官制度的解释:“一种允许士人自愿向官府报名, 正式建立的行政机构是

经过分科考试,根据成绩选拔人才、分别任官的制度。”该制度始创于 A. 西域都护 B. 澎湖巡检司 C. 宣政院 D. 安西都护府

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 元朝 D. 明朝 11.17 世纪英国著名的哲学家培根在他的著作《新工具》中写道:“人类的世界因为

2.“它毕竟在中华大地上点燃了一种快速蔓延的希望之火,使无数人才陡然振奋,

考 场 这三种发明而为之改观,首先在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而因此又

接受竞争和挑选。国家行政机构与广大民众产生了一种空前的亲和关系,它对社会职能

订 引起了不计其数的变化。”在航行方面对人类文明的发展作出了重要贡献的是的吸纳力也大大提高了。”据此材料可知

A. 火药 B. 指南针 C. 印刷术 D. 造纸术

A. 贞观之治缓和了社会矛盾 B. 科举制度扩大了统治基础

12.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点

C. 唐蕃和亲促进了西藏发展 D. 澶渊之盟维系了社会安定

3.《尚书 · 五子之歌》中说,“伟大的祖先曾有明训,人民可以亲近而不可看轻; 兵。”这是南宋词人辛弃疾《破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄之》中的词句,该词创作的

考 号 人民是国家的根本,根本牢固,国家就安宁”。唐太宗下列做法最符合这一认识的是 历史背景是

A. 完善三省六部制,有效行政 B. 轻徭薄赋,减轻农民负担 A. 安史之乱的发生 B. 辽与北宋的对峙

C. 简法轻刑,修订法律 D. 恩威并施,改善民族关系 C. 金与南宋的战争 D. 清军入关

线 4. 盛唐诗人王维曾写道:“九天阊阖 ( 阊阖 chāng hé:宫门 ) 开宫殿,万国衣冠拜 13. 宋朝时,春节、元宵节、中秋节等传统节日日益受到人们的重视。一些节日的

冕旒 ( 旒 liú:天子礼帽前后悬垂的玉串 )。”诗句主要描绘了唐朝的 习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛

座位号 A. 政治制度 B. 经济状况 C. 对外关系 D. 社会风气 龙舟等,一直流传至今。这反映了

5. 唐朝与 70 多个国家或地区有官方往来,允许各国人来留学、经商,吸收许多外

A. 中华传统文化的传承 B. 君主专制统治的日益强化

国人担任官职。唐朝的文学艺术对日本、高丽等国影响深远,丝织技术传到西亚、欧

C. 宋朝市民文化的衰落 D. 儒家思想正统地位的动摇

洲。这反映出唐朝

14.《白话本国史》中写道:“( 明 ) 太祖初定天下……所定制度,亦颇详备……然

A. 中外交往繁盛 B. 政治制度完善

C. 民族关系和睦 D. 南北交流加强 而专制的气焰太盛,私天下之心又太重。”下列能够说明太祖“专制的气焰太盛”的是

6.隋唐时期,江都 (今扬州 ) 发展较快,经济地位日益 A. 创立科举制 B. 完善三省六部制

重要。据右图可知,江都地位的上升得益于 C. 设立宣政院 D. 废除丞相制度

A. 其为隋朝都城之一 15. 明朝时,玉米、甘薯、马铃薯等原产于美洲的高产作物传入中国,种植面积迅

B. 大运河以其为中心 速扩大,逐步成为主导性的农作物品种,这一现象带来的主要影响是

C. 位于运河与长江交汇之地 A. 提高了农业耕作技术 B. 增强了抵御饥荒能力

D. 经济重心的南移最终完成 C. 促进了经济重心南移 D. 根除了人口增长压力

七年级历史期末试题 第 1 页 (共 6 页) 七年级历史期末试题 第 2 页 (共 6 页)

{#{QQABBQKU0xgggoiAQAkIJATAACBZh5CqEQUV6KCwgMo QskJBAGgAJeAgaEgxGVgCEBAqIoAAQADBQgZANIABBIAA=A}#=}#}

16.“这样大规模的航海活动是人类历史上的破天荒头一次, 比葡萄牙人早一个世 (3)诗中这种全盛局面是因什么事件而被打破的?造成这个事件发生的皇帝是谁?

纪到达印度洋地区。……中国海上贸易的势力渗透到东南亚沿海地区和西亚、东非等 (2 分)

国。”材料评价的是

A. 汉武帝时开辟“海上丝绸之路” B. 明朝时郑和下西洋 材料三 : 贞观十五年(641 年)正月,……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐

C. 迪亚士船队到达非洲的好望角 D. 麦哲伦船队环球航行 蕃后,他对亲近的人说:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

17. 明朝抗倭将领戚继光不仅是著名的军事家和诗人,更是我国历史上一位伟大的 ——选自《中华上下五千年》

民族英雄。他之所以被称为“民族英雄”,是因为他 (4)材料三中的“公主”是指谁?“我得尚大唐公主”有什么历史意义?(3分)

A. 赶走了盘踞台湾的荷兰殖民者 B. 抵抗了英国殖民者的侵略

C. 收复了被外国势力占领的新疆 D. 解除了我国东南沿海倭患 材料四 : 唐代中国,是世界文化的重心,是世界历史演进的总动脉。融合域外文化

18.“身无分文,心忧天下”是古代读书人忧国忧民的真实写照。但在清朝时期,更 的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往。……他们把域外文化带入唐

多的读书人却噤若寒蝉,远离现实政治,埋头于故纸堆中。这一变化是因为清政府 土,又把唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

A. 设立“三司” B. 设立锦衣卫 ——摘自《中外文化交流史》

C. 设立军机处 D. 大兴文字狱 (5)列举材料四中“他们把域外文化带入唐土”和“把唐文化传播四方”的史实各

19. 某同学在探究清朝对外政策时使用了史料实证的方法。如图中乾隆皇帝的谕令 一例。(2分)

表明当时清政府

◆禁止外国商人在广州过冬 (6)综合上述材料,请你提炼一个合适的主题。(2 分)

◆外商必须住在政府指定的“行商”商馆中,由“行商”负责“管束稽查”

◆不准外商向中国人借款或雇佣中国人 22. 阅读材料,回答问题(共 15 分)

A. 禁绝一切中外交流 B. 放弃闭关锁国政策 在历史发展的长河中,各个民族都为中华民族的发展做出了不可磨灭的贡献,民族

C. 严格限制对外贸易 D. 鼓励民间对外交往 团结和国家统一成为历史发展的主流,更成为国家繁荣富强的重要基础。阅读下列材

20.17 世纪末,随着在中国影响的扩大,教会开始直接干涉中国内政。1720 年清政 料,回答问题:

府开始实行禁教政策,1757 年正式实行闭关政策。清政府此举旨在 材料一 :“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

A. 遏制洋教传播 B. 断绝经济往来 (1)材料一中“朕”实行怎样的民族政策?(2 分)

C. 维护封建统治 D. 抵制进步思想

二、材料解析题(共 4 道小题,共 60 分) 材料二 : 自契丹取燕蓟以北,拓跋(党项族)自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为

21. 阅读材料,回答问题(共 16 分) 其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书

唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,我国统一的多民族国家得到空前发展。请结合 刊,用中国车服,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

所学知识,完成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。 ——李焘:《续资治通鉴长编》

材料一 : 君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也。 ——魏征 (2)材料二中的“契丹”和“拓跋”分别建立了什么政权?(2 分)

(1)根据材料和所学知识回答,“贞观之治”时期的皇帝是谁?上述材料反映了

“贞观之治”出现的哪一点原因?(3分) 材料三 :“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下,共遵诚信,虔奉欢盟,以风土之

宜,助军旅之费,第岁以绢二十匹,银一十万两,更不差使专往北朝,只令三司差人搬

材料二 : 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 送至雄州交割。”

——摘自杜甫《忆昔》 ——《续资治通鉴长编》

(2)材料二反映了唐朝哪一盛世景象?从生产工具角度分析,导致唐朝“稻米流 (3)材料三反映的是中国历史上的哪一事件?(2 分)

脂”的技术创新有哪些(列举两例) (4分)

七年级历史期末试题 第 3 页 (共 6 页) 七年级历史期末试题 第 4 页 (共 6 页)

{#{QQABBQKU0xgggoiAQAkIJATAACBZh5CqEQUV6KCwgMo QskJBAGgAJeAgaEgxGVgCEBAqIoAAQADBQgZANIABBIAA=A}#=}#}

材料四 : 诗歌 24. 阅读材料,回答问题(共 13 分)

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土, 文化的发展具有连续性,同时又具有明显的阶段性,不同历史时期的文化具有不同

八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切。 特色。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑 材料一 : 隋唐文化是中国封建文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化

谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。 的发展和世界文明史都产生了深远影响。隋唐文化在科技、宗教、史学、教育、文学、

——岳飞《满江红》 艺术方面全面繁荣。隋朝的统一,使得南北经济文化得到交流,唐朝的封建经济高度发

(4)“笑谈渴饮匈奴血”中的“匈奴”指的是哪个少数民族?这一时期民族交往频 展,政治稳定时间较长,这些为隋唐文化的繁荣奠定了坚实的基础。

繁,有战有和,但和是主流。从战与和两个角度,各举一例说明南宋与金的关系。(5分) ——摘编自袁行霈《中华文明史》

(5)根据以上材料,你认为古代的民族关系对我们当今处理民族关系有何启示?(4分) 材料二 : 它是中国一部编年体通史巨著,它以深邃的历史眼光,全面总结了历朝历

23. 阅读材料,回答问题(共 16 分) 代的政治智慧,记录了上起战国,下至宋朝建立之前,总共 1362 年历史发展的轨迹。展

西藏和台湾自古是中国的领土,让我们走进历史,去看看那些“历史的证据”,阅读 示了在这一千多年的时间里,曾经出现的诸多王朝兴衰交替的沧桑历史,揭示了其中蕴

下列材料,回答相关问题。 含的历史发展的规律。

材料一:为了对辽阔的疆域进行有效的治理,元朝的统治者根据各地区的情况,采 ——《中国古代通史辑要》

取因地制宜的方式,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强中央 材料三 : 中华文明源远流长,楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说反映了我

对这些地区的统治。——人教版五四制《中国历史》六年级下册教材 国不同时期文学发展的主流形式和审美理想。例如:①“若窦娥委实冤枉,身死之后,

(1)依据材料一并结合所学知识,写出元朝为加强对“东南的台湾”“西南的西 天降三尺瑞雪,遮掩了窦娥尸首。”②“离离原上草,一岁一枯荣。”③“大江东去,浪

藏”的有效管辖分别设置的管理机构。(4分) 淘尽,千古风流人物。”④通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰变化,揭示了封建社会走

向衰亡的历史命运。

材料二:《台湾通志》中有这样一段记载:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所 材料四 :

据、今余既来索,则地当归我”。1684 年,清政府设置台湾府,下设台湾、凤山、诸罗

三县,沿海人民大量移居台湾,改变了台湾地旷人稀、劳动力缺乏的状况,从 17世纪晚

期到 19 世纪初,台湾的汉族人口从原来的 20 万增加到 200 万,大陆移民和当地居民共

同劳动,大大促进了台湾的开发。 ——摘编自《台湾简史》

(2)材料二《台湾通志》中的话语与哪一历史事件有关?(3 分)

(1)根据材料一,归纳隋唐文化的特点。(2 分)

材料三:清朝西藏地区大事年表时间 (2)材料二介绍的是哪一部通史巨著?它的作者是谁?(2 分)

时间 事件 (3)根据材料三,写出①对应的文学形式。并写出④所指的古典小说名称。(2分)

1653 年 顺治帝赐予西藏佛教首领达赖五世金册、金印和“达赖喇嘛”封号 (4)观察材料四图片并按照出现的先后顺序为图片排序。(写字母)(3分)

1713 年 康熙帝册封西藏另一位佛教首领“班禅额尔德尼”封号 (5)通过以上问题探究,请谈谈当代青少年如何弘扬和传承中国传统文化?(4分)

1727 年 设置驻藏大臣,监督西藏地方政务

1793 年 清朝颁布《钦定藏内善后章程》29 条,确定了“金瓶掣签”制度

——据人教版五四制《中国历史》六年级下册教材整理

(3)据材料三,归纳清朝对西藏地区管理的主要方式。(6 分)

(4)综合上述史实,台湾和西藏是中国的固有领土,当今时代,如果面对分裂势

力,我们作为青少年应该怎么做?(3分)

七年级历史期末试题 第 5 页 (共 6 页) 七年级历史期末试题 第 6 页 (共 6 页)

{#{QQABBQK0UxgggoiAQAkIJATAACBZh5CqEQUV6KCwgMo QskJBAGgAJeAgaEgxGVgCEBAqIoAAQADBQgZANIABBIAA=A}#=}#}

同课章节目录