九年级上册 第五单元 18 中国人失掉自信力了吗 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 九年级上册 第五单元 18 中国人失掉自信力了吗 课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 783.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-02 22:41:17 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

18 中国人失掉自信力了吗

鲁迅

1.了解驳论文的特点,把握文章观点,理清文章的思路。

2.揣摩品味语句,体会泼辣、犀利、有力、感彩浓的语言特点。

3.体会鲁迅先生的忧患意识与爱国精神,增强民族自信心。

教学目标

走近作者

【鲁迅】,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家,中国现代文学的奠基人。

【代表作】小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《坟》等。

背景介绍

文章写于“九一八”事变三周年之际,主要是为了反驳当时有些人散布对抗日前途的悲观论调、错误论调,鼓舞当时的民族自信心。本文选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第6卷),属鲁迅后期杂文。

文体知识

议论文分类

立论文

驳论文

议论文三要素:

论点、论据、论证

三要素

议论文:

论点、论据、论证

论据:

事实论据、理论论据

论证方法

事实论证、道理论证(基本的)

对比论证、比喻论证、引用论证

论证方式

立论、驳论

驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观

点,从而进一步阐明和确立正确的观点。

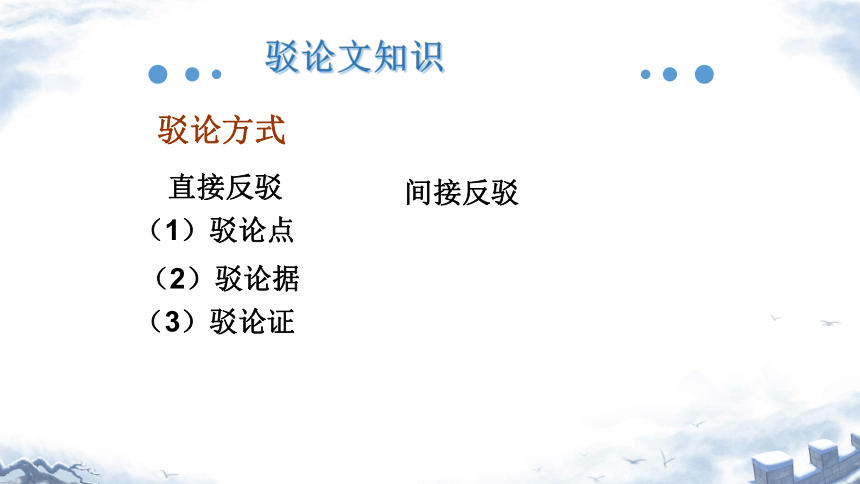

驳论文知识

驳论方式

(1)驳论点

直接反驳

间接反驳

(2)驳论据

(3)驳论证

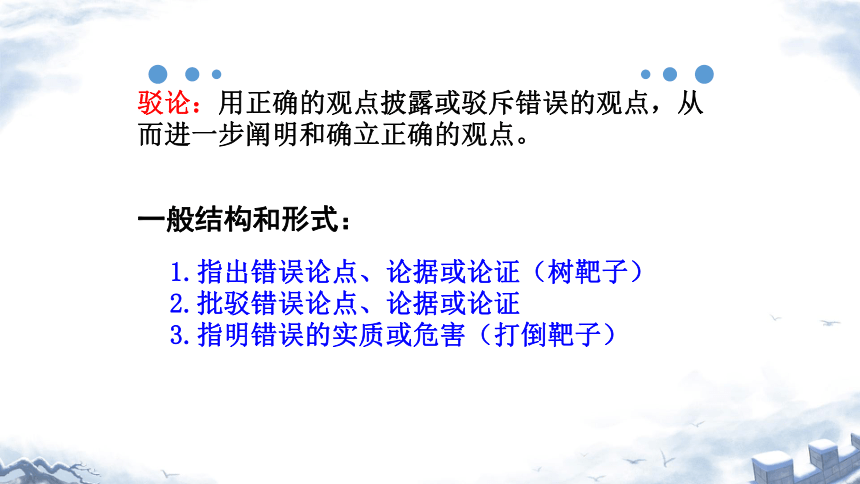

驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观点,从而进一步阐明和确立正确的观点。

一般结构和形式:

1.指出错误论点、论据或论证(树靶子)

2.批驳错误论点、论据或论证

3.指明错误的实质或危害(打倒靶子)

杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

特点:

篇幅短小,取材广泛

敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

冷嘲热讽、幽默风趣

说理生动、议论生动

1931年9月18日,日本帝国主义突然向沈阳进攻,蒋介石下令不许抵抗,国民党军队不战而逃,不到半年,日本帝国主义就占领了我东北三省。而“南京政府束手无策”,“单会去哀求国联”,“国联”即“国际联盟”的简称,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾于1920年成立的国际组织。“九一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义侵略,但国联采取了袒护日本的立场,哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”,求神拜佛,怀古伤今。有些甚至散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况,鲁迅为了批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心,写下了这样一篇文章——

整体感知

“中国人失掉自信力了”

1.阅读全文,说说对方的错误观点是什么

2.作者为什么认为它是错误的?

信“地”

信“物”

信“国联”

从来没相

信过自己

—他信力

现在:求神拜佛

—自欺力

1.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实存在的依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

诵读课文1—5段,讨论探究

细读感悟

“求神拜佛”恐怕是反动派在山穷水尽时自欺欺人的最后一招,作者一针见血指出其危害,揭露他们投降卖国的本质,触到了他们的痛处。

2.第1.4段各有一部分加点的文字,这是怎么回事?这说明了什么?

细读感悟

3.在文章前两段话中,哪些语句最富于讽刺意味?

细读感悟

“总自夸”“只希望”“一味求神拜佛,怀古伤今了”“是事实”“也是事实”“却也是事实”“于是有人慨叹曰”

这些尖锐泼辣的语言,栩栩如生地漫画式地画出了悲观论者的嘴脸,给读者留下了深刻的印象。

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

“自欺力”

论据不能证明其论点

( 有问题)

是“他信”

是“自欺”

是事实

也是事实

却也是事实

直接反驳

“他信力”

是信“地”

信“物”

4.这一部分的反驳思路是怎样的?这是什么批驳方式?

论证

反驳方式

品读6—8段,讨论探究

作者的观点是什么?他是怎么证明自己的论点的?

整体感知

我们有并不失掉自信力的中国人在

我们有并不失掉自信力的中国人在

自古以来,就有埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁

这一类人们,现在在前仆后继的战斗,被摧残被抹杀

正面立论,间接反驳敌论点

立论思路

阅读课文第七段,思考:

1.“中国的脊梁”使用了什么修辞手法?好在哪里?

细读感悟

比喻,“脊梁”本意是指人的脊柱,它坚硬、竖直,是人体站立的根本。比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神,对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。这样的比喻形象地揭示出有自信力的优秀儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

阅读课文第七段,思考:

2.文中提到了四种“中国的脊梁”,你知道历史上哪些人物具有这样的品行?

细读感悟

(1)埋头苦干的人:

大禹、毕昇、邓稼先、袁隆平……

(2)拼命硬干的人:

陈胜、岳飞、李自成、王进喜……

(3)为民请命的人:

包拯、海瑞、范仲淹、林则徐……

(4)舍身求法的人:

玄奘、商鞅、谭嗣同、康有为……

阅读最后一段,思考:

1.本文的结论是什么?

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。(要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民)

作用:照应题目,作出回答

感悟思考

鲁迅为什么反复强调“中国人的脊梁”?

只有称得上“脊梁”的人才算是真正意义的中国人,为人民着想,代表最广大人民的利益,永远也不会失掉自信力。评价中国人应该去评价这部分人,在当时只有中国共产党和广大的抗日军民才能算是“中国的脊梁”,而不是开头提到的那些对抗日前途持悲观论调的国人。

细读感悟

随堂练习

各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜。

运用事实和道理论证驳斥下面的观点:

(一)道理论据:

1.穷则独善其身,达则兼济天下;

2.一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮;

3.社会主义核心价值观之“友善”“和谐”等。

……

(二)事实论据:

1.1998年的特大洪水,2018年的汶川地震,全民救灾;

2.无数“感动中国”人物的感人事迹;

3.同学们在生活和学习中互帮互助的事例。

……

18 中国人失掉自信力了吗

鲁迅

1.了解驳论文的特点,把握文章观点,理清文章的思路。

2.揣摩品味语句,体会泼辣、犀利、有力、感彩浓的语言特点。

3.体会鲁迅先生的忧患意识与爱国精神,增强民族自信心。

教学目标

走近作者

【鲁迅】,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家,中国现代文学的奠基人。

【代表作】小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《坟》等。

背景介绍

文章写于“九一八”事变三周年之际,主要是为了反驳当时有些人散布对抗日前途的悲观论调、错误论调,鼓舞当时的民族自信心。本文选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第6卷),属鲁迅后期杂文。

文体知识

议论文分类

立论文

驳论文

议论文三要素:

论点、论据、论证

三要素

议论文:

论点、论据、论证

论据:

事实论据、理论论据

论证方法

事实论证、道理论证(基本的)

对比论证、比喻论证、引用论证

论证方式

立论、驳论

驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观

点,从而进一步阐明和确立正确的观点。

驳论文知识

驳论方式

(1)驳论点

直接反驳

间接反驳

(2)驳论据

(3)驳论证

驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观点,从而进一步阐明和确立正确的观点。

一般结构和形式:

1.指出错误论点、论据或论证(树靶子)

2.批驳错误论点、论据或论证

3.指明错误的实质或危害(打倒靶子)

杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

特点:

篇幅短小,取材广泛

敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

冷嘲热讽、幽默风趣

说理生动、议论生动

1931年9月18日,日本帝国主义突然向沈阳进攻,蒋介石下令不许抵抗,国民党军队不战而逃,不到半年,日本帝国主义就占领了我东北三省。而“南京政府束手无策”,“单会去哀求国联”,“国联”即“国际联盟”的简称,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾于1920年成立的国际组织。“九一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义侵略,但国联采取了袒护日本的立场,哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”,求神拜佛,怀古伤今。有些甚至散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况,鲁迅为了批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心,写下了这样一篇文章——

整体感知

“中国人失掉自信力了”

1.阅读全文,说说对方的错误观点是什么

2.作者为什么认为它是错误的?

信“地”

信“物”

信“国联”

从来没相

信过自己

—他信力

现在:求神拜佛

—自欺力

1.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实存在的依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

诵读课文1—5段,讨论探究

细读感悟

“求神拜佛”恐怕是反动派在山穷水尽时自欺欺人的最后一招,作者一针见血指出其危害,揭露他们投降卖国的本质,触到了他们的痛处。

2.第1.4段各有一部分加点的文字,这是怎么回事?这说明了什么?

细读感悟

3.在文章前两段话中,哪些语句最富于讽刺意味?

细读感悟

“总自夸”“只希望”“一味求神拜佛,怀古伤今了”“是事实”“也是事实”“却也是事实”“于是有人慨叹曰”

这些尖锐泼辣的语言,栩栩如生地漫画式地画出了悲观论者的嘴脸,给读者留下了深刻的印象。

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

“自欺力”

论据不能证明其论点

( 有问题)

是“他信”

是“自欺”

是事实

也是事实

却也是事实

直接反驳

“他信力”

是信“地”

信“物”

4.这一部分的反驳思路是怎样的?这是什么批驳方式?

论证

反驳方式

品读6—8段,讨论探究

作者的观点是什么?他是怎么证明自己的论点的?

整体感知

我们有并不失掉自信力的中国人在

我们有并不失掉自信力的中国人在

自古以来,就有埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁

这一类人们,现在在前仆后继的战斗,被摧残被抹杀

正面立论,间接反驳敌论点

立论思路

阅读课文第七段,思考:

1.“中国的脊梁”使用了什么修辞手法?好在哪里?

细读感悟

比喻,“脊梁”本意是指人的脊柱,它坚硬、竖直,是人体站立的根本。比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神,对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。这样的比喻形象地揭示出有自信力的优秀儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

阅读课文第七段,思考:

2.文中提到了四种“中国的脊梁”,你知道历史上哪些人物具有这样的品行?

细读感悟

(1)埋头苦干的人:

大禹、毕昇、邓稼先、袁隆平……

(2)拼命硬干的人:

陈胜、岳飞、李自成、王进喜……

(3)为民请命的人:

包拯、海瑞、范仲淹、林则徐……

(4)舍身求法的人:

玄奘、商鞅、谭嗣同、康有为……

阅读最后一段,思考:

1.本文的结论是什么?

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。(要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民)

作用:照应题目,作出回答

感悟思考

鲁迅为什么反复强调“中国人的脊梁”?

只有称得上“脊梁”的人才算是真正意义的中国人,为人民着想,代表最广大人民的利益,永远也不会失掉自信力。评价中国人应该去评价这部分人,在当时只有中国共产党和广大的抗日军民才能算是“中国的脊梁”,而不是开头提到的那些对抗日前途持悲观论调的国人。

细读感悟

随堂练习

各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜。

运用事实和道理论证驳斥下面的观点:

(一)道理论据:

1.穷则独善其身,达则兼济天下;

2.一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮;

3.社会主义核心价值观之“友善”“和谐”等。

……

(二)事实论据:

1.1998年的特大洪水,2018年的汶川地震,全民救灾;

2.无数“感动中国”人物的感人事迹;

3.同学们在生活和学习中互帮互助的事例。

……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)