第三单元 物质构成的奥秘课题1分子和原子教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第三单元 物质构成的奥秘课题1分子和原子教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-03 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

《第三单元 物质构成的奥秘课题1分子和原子》教案设计

教材分析 本课是初中化学中物质构成理论的起点,通过学习分子和原子的概念,学生将初步建立微观世界的认识,为后续理解化学反应的实质打下基础。教材内容涵盖了分子和原子的存在、特性、区别与联系,以及分子运动、分子间作用力等知识点,对于培养学生的抽象思维和微观想象能力具有重要意义。

学情分析 九年级学生已具备一定的化学基础知识,但对微观世界的认识尚属初步。他们对分子和原子的概念可能感到抽象和难以理解,需要通过直观的实验、生动的比喻和形象的模型来帮助他们建立微观世界的认知。同时,学生好奇心强,对新鲜事物充满兴趣,教师应充分利用这一特点,激发学生的学习兴趣和探究欲望。

教学目标

化学观念 理解分子和原子的概念,认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的,了解分子和原子的基本性质。

科学思维 通过观察、实验和推理,培养学生从微观角度解释宏观现象的能力,发展学生的抽象思维和逻辑推理能力。

科学探究与实践 通过实验活动,如品红扩散实验、酒精与水混合实验等,让学生体验科学探究的过程,掌握基本的实验操作技能。

科学态度与责任 激发学生对化学学习的兴趣,培养严谨的科学态度和实事求是的科学精神,以及关注化学与社会、生活的联系。

教学重点、难点

重点 1. 分子和原子的概念及其基本性质。

2. 物质是由分子、原子等微观粒子构成的观念。

难点 1. 从微观角度解释宏观现象的能力培养。

2. 理解分子间作用力的存在及其对物质性质的影响。

教学方法与准备

教学方法 讲授法、实验法、讨论法、多媒体辅助教学法。通过直观的实验展示、生动的多媒体演示和深入的讨论交流,引导学生逐步建立分子和原子的概念,理解其性质和应用。

教具准备 品红溶液、水、酒精、量筒、烧杯、滴管、分子模型、多媒体课件等。

教学环节 教师活动 学生活动

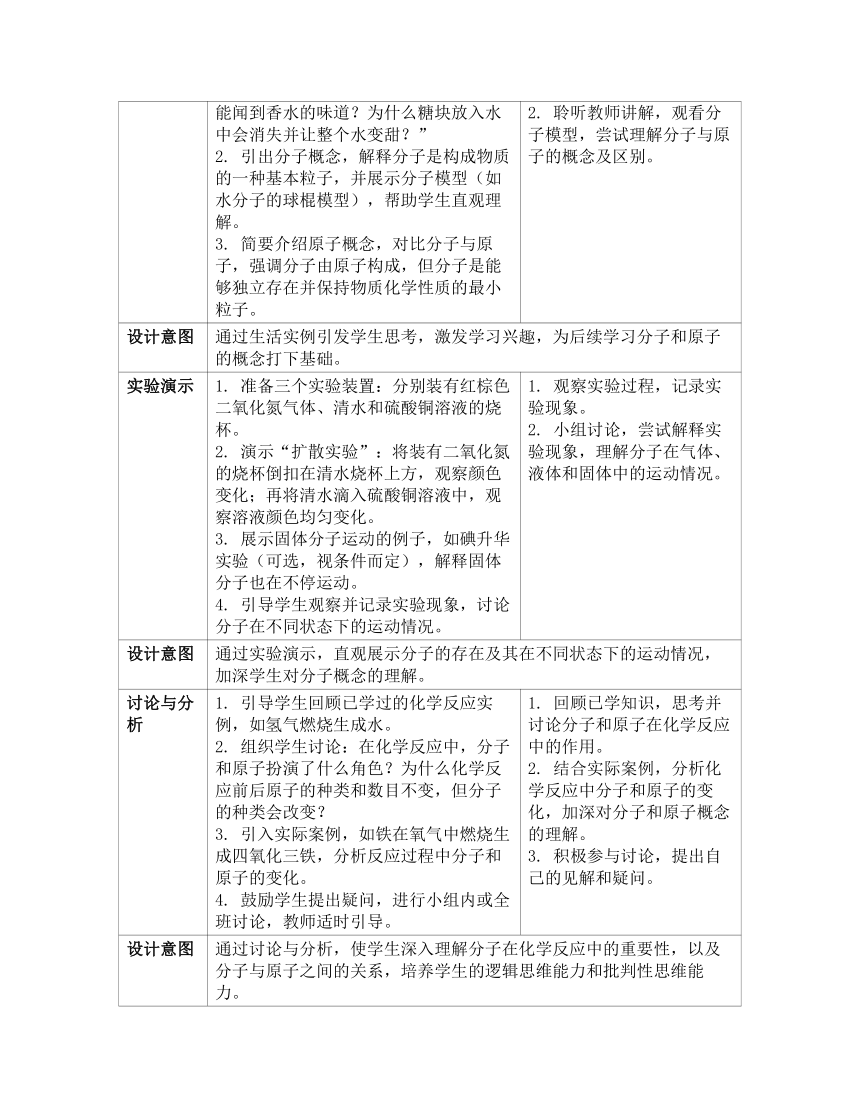

引入新课 1. 展示日常生活中的常见物品(如香水、糖块),提问学生:“为什么我们能闻到香水的味道?为什么糖块放入水中会消失并让整个水变甜?”

2. 引出分子概念,解释分子是构成物质的一种基本粒子,并展示分子模型(如水分子的球棍模型),帮助学生直观理解。

3. 简要介绍原子概念,对比分子与原子,强调分子由原子构成,但分子是能够独立存在并保持物质化学性质的最小粒子。 1. 认真观察教师展示的物品,思考教师提出的问题。

2. 聆听教师讲解,观看分子模型,尝试理解分子与原子的概念及区别。

设计意图 通过生活实例引发学生思考,激发学习兴趣,为后续学习分子和原子的概念打下基础。

实验演示 1. 准备三个实验装置:分别装有红棕色二氧化氮气体、清水和硫酸铜溶液的烧杯。

2. 演示“扩散实验”:将装有二氧化氮的烧杯倒扣在清水烧杯上方,观察颜色变化;再将清水滴入硫酸铜溶液中,观察溶液颜色均匀变化。

3. 展示固体分子运动的例子,如碘升华实验(可选,视条件而定),解释固体分子也在不停运动。

4. 引导学生观察并记录实验现象,讨论分子在不同状态下的运动情况。 1. 观察实验过程,记录实验现象。

2. 小组讨论,尝试解释实验现象,理解分子在气体、液体和固体中的运动情况。

设计意图 通过实验演示,直观展示分子的存在及其在不同状态下的运动情况,加深学生对分子概念的理解。

讨论与分析 1. 引导学生回顾已学过的化学反应实例,如氢气燃烧生成水。

2. 组织学生讨论:在化学反应中,分子和原子扮演了什么角色?为什么化学反应前后原子的种类和数目不变,但分子的种类会改变?

3. 引入实际案例,如铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,分析反应过程中分子和原子的变化。

4. 鼓励学生提出疑问,进行小组内或全班讨论,教师适时引导。 1. 回顾已学知识,思考并讨论分子和原子在化学反应中的作用。

2. 结合实际案例,分析化学反应中分子和原子的变化,加深对分子和原子概念的理解。

3. 积极参与讨论,提出自己的见解和疑问。

设计意图 通过讨论与分析,使学生深入理解分子在化学反应中的重要性,以及分子与原子之间的关系,培养学生的逻辑思维能力和批判性思维能力。

教学环节 教师活动 学生活动

进行分子和原子的知识小测 1. 设计一份包含分子和原子基本概念、特性及其相互关系的选择题和简答题小测。

2. 分发小测卷,给予学生10分钟时间独立完成。

3. 巡视教室,观察学生答题情况,适时提供必要的指导,但不直接给出答案。

4. 时间到后,收集小测卷,准备后续分析讲解。 1. 认真阅读题目,运用课堂上学到的分子和原子的知识独立作答。

2. 遇到不确定的问题时,先尝试用自己的理解去解答,标记出有疑问的题目。

3. 按时交卷,等待老师的讲解和分析。

设计意图 通过小测,及时检验学生对分子和原子基本概念及特性的掌握情况,发现学生理解上的误区或盲点,为后续的教学调整提供依据。

小组合作,设计一个简单的实验,展示分子和原子的特性 1. 引导学生回顾分子和原子的基本特性,如分子的运动性、分子间的间隔、原子的不可分割性等。

2. 分组讨论,鼓励学生结合生活实例或利用简易材料(如水、酒精、红墨水等),设计能够直观展示分子和原子特性的小实验。

3. 各组汇报实验方案,教师点评并给予必要的指导和建议。

4. 学生分组进行实验,记录实验现象,讨论实验结果与分子和原子特性的关系。 1. 在小组内积极讨论,提出实验设想,并尝试用所学知识解释实验原理。

2. 认真听取其他小组的实验方案,提出自己的见解或疑问。

3. 按照实验方案进行操作,仔细观察实验现象,记录实验数据。

4. 小组讨论实验结果,总结分子和原子的特性,并尝试用实验现象加以说明。

设计意图 通过小组合作设计实验,不仅加深了学生对分子和原子特性的理解,还培养了学生的动手实践能力、团队合作精神以及科学探究的兴趣。

总结本节课内容,布置相关的课后作业 1. 回顾本节课的主要知识点,包括分子和原子的定义、特性、相互关系等。

2. 强调分子和原子在日常生活和科学研究中的重要性,激发学生对化学学科的兴趣。

3. 布置课后作业,如完成一份关于分子和原子特性在生活中的应用的调查报告,或设计一个新的实验来进一步探究分子和原子的特性。

4. 提醒学生注意作业提交的时间和方式。 1. 认真听取老师的总结,回顾本节课的学习内容。

2. 思考分子和原子在日常生活中的应用实例,为完成课后作业做准备。

3. 记录作业要求和提交方式,确保按时完成作业。

设计意图 通过总结本节课内容,帮助学生巩固所学知识,形成系统的知识框架。布置课后作业,旨在进一步强化学生对分子和原子特性的理解和应用,培养学生的自主学习能力和科学探究精神。

作业设计

基础巩固: 1. 描述分子和原子的主要区别与联系。 2. 举例说明生活中哪些现象可以说明分子是不断运动的。 能力提升: 设计一个简单实验,证明分子间存在间隔。(提示:可使用水和酒精混合) 2. 解释为什么湿衣服在阳光下比在阴凉处更容易晾干,从分子角度说明。

板书设计

课题:分子和原子 一、分子的基本性质 - 很小,有质量、有体积

- 分子在不停地做无规则运动(扩散现象)

- 分子间存在间隔

板书设计

二、原子的概念 - 化学变化中的最小粒子

- 保持物质化学性质的最小粒子(分子) 三、分子与原子的关系 - 分子由原子构成

- 原子可以构成分子,也可以直接构成物质

- 在化学变化中,分子可分,原子不可分 四、分子与原子的应用 - 解释生活现象(如:花香四溢、热胀冷缩)

- 微观视角理解化学反应

教学反思

成功之处: 通过生动的实例和实验,成功激发了学生对微观世界的兴趣,增强了他们的探究欲望。 2. 板书设计清晰明了,有助于学生构建分子和原子的知识体系。 不足之处: 部分学生对分子间间隔的理解不够深入,需加强直观演示和讲解。 2. 课堂时间分配上,实验环节稍显紧凑,部分学生操作不够充分。

教材分析 本课是初中化学中物质构成理论的起点,通过学习分子和原子的概念,学生将初步建立微观世界的认识,为后续理解化学反应的实质打下基础。教材内容涵盖了分子和原子的存在、特性、区别与联系,以及分子运动、分子间作用力等知识点,对于培养学生的抽象思维和微观想象能力具有重要意义。

学情分析 九年级学生已具备一定的化学基础知识,但对微观世界的认识尚属初步。他们对分子和原子的概念可能感到抽象和难以理解,需要通过直观的实验、生动的比喻和形象的模型来帮助他们建立微观世界的认知。同时,学生好奇心强,对新鲜事物充满兴趣,教师应充分利用这一特点,激发学生的学习兴趣和探究欲望。

教学目标

化学观念 理解分子和原子的概念,认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的,了解分子和原子的基本性质。

科学思维 通过观察、实验和推理,培养学生从微观角度解释宏观现象的能力,发展学生的抽象思维和逻辑推理能力。

科学探究与实践 通过实验活动,如品红扩散实验、酒精与水混合实验等,让学生体验科学探究的过程,掌握基本的实验操作技能。

科学态度与责任 激发学生对化学学习的兴趣,培养严谨的科学态度和实事求是的科学精神,以及关注化学与社会、生活的联系。

教学重点、难点

重点 1. 分子和原子的概念及其基本性质。

2. 物质是由分子、原子等微观粒子构成的观念。

难点 1. 从微观角度解释宏观现象的能力培养。

2. 理解分子间作用力的存在及其对物质性质的影响。

教学方法与准备

教学方法 讲授法、实验法、讨论法、多媒体辅助教学法。通过直观的实验展示、生动的多媒体演示和深入的讨论交流,引导学生逐步建立分子和原子的概念,理解其性质和应用。

教具准备 品红溶液、水、酒精、量筒、烧杯、滴管、分子模型、多媒体课件等。

教学环节 教师活动 学生活动

引入新课 1. 展示日常生活中的常见物品(如香水、糖块),提问学生:“为什么我们能闻到香水的味道?为什么糖块放入水中会消失并让整个水变甜?”

2. 引出分子概念,解释分子是构成物质的一种基本粒子,并展示分子模型(如水分子的球棍模型),帮助学生直观理解。

3. 简要介绍原子概念,对比分子与原子,强调分子由原子构成,但分子是能够独立存在并保持物质化学性质的最小粒子。 1. 认真观察教师展示的物品,思考教师提出的问题。

2. 聆听教师讲解,观看分子模型,尝试理解分子与原子的概念及区别。

设计意图 通过生活实例引发学生思考,激发学习兴趣,为后续学习分子和原子的概念打下基础。

实验演示 1. 准备三个实验装置:分别装有红棕色二氧化氮气体、清水和硫酸铜溶液的烧杯。

2. 演示“扩散实验”:将装有二氧化氮的烧杯倒扣在清水烧杯上方,观察颜色变化;再将清水滴入硫酸铜溶液中,观察溶液颜色均匀变化。

3. 展示固体分子运动的例子,如碘升华实验(可选,视条件而定),解释固体分子也在不停运动。

4. 引导学生观察并记录实验现象,讨论分子在不同状态下的运动情况。 1. 观察实验过程,记录实验现象。

2. 小组讨论,尝试解释实验现象,理解分子在气体、液体和固体中的运动情况。

设计意图 通过实验演示,直观展示分子的存在及其在不同状态下的运动情况,加深学生对分子概念的理解。

讨论与分析 1. 引导学生回顾已学过的化学反应实例,如氢气燃烧生成水。

2. 组织学生讨论:在化学反应中,分子和原子扮演了什么角色?为什么化学反应前后原子的种类和数目不变,但分子的种类会改变?

3. 引入实际案例,如铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,分析反应过程中分子和原子的变化。

4. 鼓励学生提出疑问,进行小组内或全班讨论,教师适时引导。 1. 回顾已学知识,思考并讨论分子和原子在化学反应中的作用。

2. 结合实际案例,分析化学反应中分子和原子的变化,加深对分子和原子概念的理解。

3. 积极参与讨论,提出自己的见解和疑问。

设计意图 通过讨论与分析,使学生深入理解分子在化学反应中的重要性,以及分子与原子之间的关系,培养学生的逻辑思维能力和批判性思维能力。

教学环节 教师活动 学生活动

进行分子和原子的知识小测 1. 设计一份包含分子和原子基本概念、特性及其相互关系的选择题和简答题小测。

2. 分发小测卷,给予学生10分钟时间独立完成。

3. 巡视教室,观察学生答题情况,适时提供必要的指导,但不直接给出答案。

4. 时间到后,收集小测卷,准备后续分析讲解。 1. 认真阅读题目,运用课堂上学到的分子和原子的知识独立作答。

2. 遇到不确定的问题时,先尝试用自己的理解去解答,标记出有疑问的题目。

3. 按时交卷,等待老师的讲解和分析。

设计意图 通过小测,及时检验学生对分子和原子基本概念及特性的掌握情况,发现学生理解上的误区或盲点,为后续的教学调整提供依据。

小组合作,设计一个简单的实验,展示分子和原子的特性 1. 引导学生回顾分子和原子的基本特性,如分子的运动性、分子间的间隔、原子的不可分割性等。

2. 分组讨论,鼓励学生结合生活实例或利用简易材料(如水、酒精、红墨水等),设计能够直观展示分子和原子特性的小实验。

3. 各组汇报实验方案,教师点评并给予必要的指导和建议。

4. 学生分组进行实验,记录实验现象,讨论实验结果与分子和原子特性的关系。 1. 在小组内积极讨论,提出实验设想,并尝试用所学知识解释实验原理。

2. 认真听取其他小组的实验方案,提出自己的见解或疑问。

3. 按照实验方案进行操作,仔细观察实验现象,记录实验数据。

4. 小组讨论实验结果,总结分子和原子的特性,并尝试用实验现象加以说明。

设计意图 通过小组合作设计实验,不仅加深了学生对分子和原子特性的理解,还培养了学生的动手实践能力、团队合作精神以及科学探究的兴趣。

总结本节课内容,布置相关的课后作业 1. 回顾本节课的主要知识点,包括分子和原子的定义、特性、相互关系等。

2. 强调分子和原子在日常生活和科学研究中的重要性,激发学生对化学学科的兴趣。

3. 布置课后作业,如完成一份关于分子和原子特性在生活中的应用的调查报告,或设计一个新的实验来进一步探究分子和原子的特性。

4. 提醒学生注意作业提交的时间和方式。 1. 认真听取老师的总结,回顾本节课的学习内容。

2. 思考分子和原子在日常生活中的应用实例,为完成课后作业做准备。

3. 记录作业要求和提交方式,确保按时完成作业。

设计意图 通过总结本节课内容,帮助学生巩固所学知识,形成系统的知识框架。布置课后作业,旨在进一步强化学生对分子和原子特性的理解和应用,培养学生的自主学习能力和科学探究精神。

作业设计

基础巩固: 1. 描述分子和原子的主要区别与联系。 2. 举例说明生活中哪些现象可以说明分子是不断运动的。 能力提升: 设计一个简单实验,证明分子间存在间隔。(提示:可使用水和酒精混合) 2. 解释为什么湿衣服在阳光下比在阴凉处更容易晾干,从分子角度说明。

板书设计

课题:分子和原子 一、分子的基本性质 - 很小,有质量、有体积

- 分子在不停地做无规则运动(扩散现象)

- 分子间存在间隔

板书设计

二、原子的概念 - 化学变化中的最小粒子

- 保持物质化学性质的最小粒子(分子) 三、分子与原子的关系 - 分子由原子构成

- 原子可以构成分子,也可以直接构成物质

- 在化学变化中,分子可分,原子不可分 四、分子与原子的应用 - 解释生活现象(如:花香四溢、热胀冷缩)

- 微观视角理解化学反应

教学反思

成功之处: 通过生动的实例和实验,成功激发了学生对微观世界的兴趣,增强了他们的探究欲望。 2. 板书设计清晰明了,有助于学生构建分子和原子的知识体系。 不足之处: 部分学生对分子间间隔的理解不够深入,需加强直观演示和讲解。 2. 课堂时间分配上,实验环节稍显紧凑,部分学生操作不够充分。

同课章节目录