6.1《老子》四章 课件 (共79张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件 (共79张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共79张PPT)

导入

中国的神仙里,有一大派,他们受玉皇大帝的掌管,呼风唤雨,各显神通。他们都有一个共同的精神世界—道家学说。“道”无形亦无象,但却可以孕育天地万物。

《老子》四章

老 子 出 生

理氏在村头的河边洗衣服,忽见上游飘下一个黄澄澄的李子。理氏忙用树枝将这个拳头大小的黄李子捞了上来。到了中午,理氏又热又渴,便将这个李子吃了下去。从此,理氏怀了身孕。理氏怀了81年的胎,生下一个男孩。这男孩一生下就白眉白发,白白的大胡子。因此,理氏给他取的名字叫“老子”。老子生下来就会说话,他指着院子中的一棵李子树,说:“李就是我的姓” 。

据传,被道教奉为太上老君的老子是彭祖的后裔,在商朝阳甲年,公神化气,老子寄胎于玄妙王之女理氏腹中。

老子降生,体弱而头大,眉宽而耳阔,目如深渊珠清澈,鼻含双梁中如辙。因其双耳长大,故起名为“聃”;因其出生于庚寅虎年,亲邻们又呼之曰小狸儿,即“小老虎”之意。因江淮间人们把“猫”唤作“狸儿”,音同“李耳”。久而久之,老聃小名“狸儿”便成为大名“李耳”一代一代传下来了。

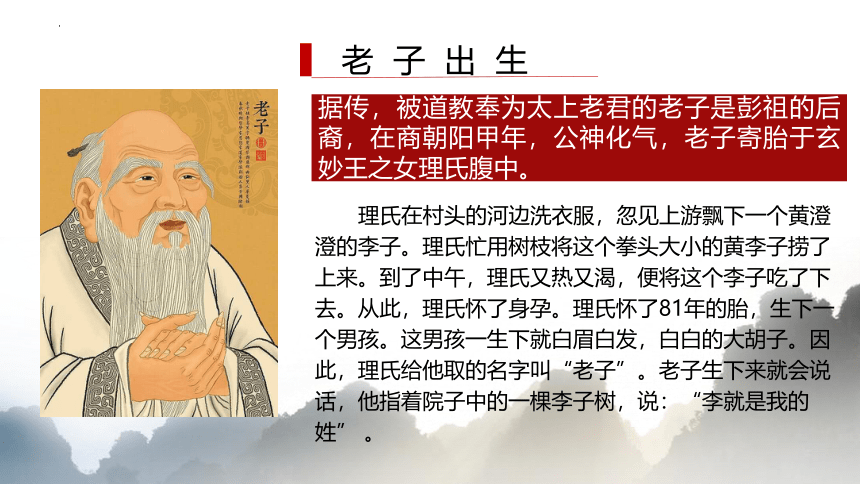

了解老子

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议,《史记》等记载老子出生于楚国或陈国,春秋时期哲学家,道家学派创始人,与庄子并称“老庄”。做过周朝管理藏书的史官,相传孔子曾向他问礼。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

刘向《列仙传》记老子出关:“后周德衰,乃乘青牛车去。入大秦,过函谷关。关令尹喜待而迎之,知真人也。乃强使著书,作《道德经》上下二卷。”又云:“老子西游,关令尹喜望见有紫气浮关,而老子果乘青牛而过也。”

老子骑牛图

老子的成就主要体现在《老子》一书里。《老子》又名《道德经》,和《易经》《论语》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。共八十一章,编为上下两篇,上篇道经三十七章,下篇德经四十四章。

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。《道德经》主题思想为“道法自然”。

了解《老子》

老子的基本思想

道生一,

一生二,

二生三,

三生万物。

“道”

“道”是世界的本原;

“道”是事物发展变化的规律和法则

太极阴阳

老子试图建立一个适合于所有事物的理论,一切事物都遵循这样的规律(道)

老子认为相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。转化的方法(德)来源于事物的规律(道)

2.绝圣弃智,退回到“小国寡民”的原始社会。

痛恨“窃钩者诛,窃国者侯”的社会不平现象。

学者柳诒征在《中国文化史》上说:“老子之书,专说对待之理。”

对待之理:为人处世的准则。既然是老子专记对待之理,那么老子怎样理解对待呢?

——老子认为一切现象都是在相反对立的状态下形成的,任何事物,都有它的对立面,它们相互对立,相互依存。

——如果换个词,也即“辩证”之理。

老子四章

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏埴shān zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜jīn者不长。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶之。故有道者不处。(第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。(第三十三章)

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮pàn,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累léi土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几jī成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章)

你能从本文中找到哪些表示相对立又相依存的词语?

思考探究:

“有”与“无”

老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

老子“有无相生”观点,从历史角度看有什么意义和影响?该怎样正确理解?

【经典之用】把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无”呢?

同桌互读本章,合作思考:“有”和“无”

研读文本

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(重点字词:(蓝色字注释见课本)

(1)辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。此数取法于每月三十日的历次。

(2)以为:以(之)为,把…当作

译文:三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方(来安装车轴),才有了车的作用。揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有了器皿的作用。开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空间,才有了房屋的作用。所以,“有”(车子、器皿、房屋)供人方便利用,正是“无”(空间)起了作用。

古代车轮:轮、辐、毂、轴

“轮”,最外面部分。

“轴”,最里面部分,即轴心。

“毂”,套在车轴上的部分。

“辐”,连接轮毂的木条。

《诗经·伐檀》

坎坎伐檀兮,置之河之干兮。

坎坎伐辐兮,置之河之侧兮。

坎坎伐轮兮,置之河之漘兮。

???

无中生有

,无有大用

03文本研读

第十一章

三十辐共一毂g ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖y u以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

举例论证

车子

器皿

居室

三十辐共一毂

埏埴以为器

凿户牖以为室

有之以为利,无之以为用

“有”和“无” 的相对性

器物实体的“有” ,

只是提供便利的条件;

器物中空的“无” ,

才是其发挥作用的关键

有无相生

解读:老子在本章里论述了“有”与“无”即实在之物与空虚部分之间的相互关系。

他举例说明“有”和“无”是相互依存的、相互为用的;无形的东西能产生很大的作用,只是不容易被一般人所觉察。他特别把“无”的作用向人们显现出来。老子举了三个例子:车子的作用在于载人运货;器皿的作用在于盛装物品;房屋的作用在于供人居住,这是车、皿、室给人的便利。车子是由辐和毂等部件构成的,这些部件是“有”,毂中空虚的部分是“无”,没有“无”车子就无法行驶,当然也就无法载人运货,其“有”的作用也就发挥不出来了。

此为有无之理

“有”与“无”对立统一,相互依存,相互作用。

“无”让“有”发挥作用。没有“空”和“无”,就不能发挥“有”的作用。因此,“天下万物生于有,有生于无”。

“以无事取天下。”(五十七章) “我无欲而民自朴。”(五十七章) “是以圣人处无为之事,行不言之教。”(二章)……

” 当然,不要把‘无’的地位、作用过分夸大。……没有墙壁、梁柱、砖木的‘有’,也就没有供起居的空间,只是一片空旷的开阔地,虽有空间(‘无’),却不能居住。有与无互相依存,相得益彰。”任继愈《竹影集:任继愈自选集》

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

老子对“有”和“无”的关系有什么样的认识 ?

——历史角度:在矛盾冲突尖锐、人心汲汲于功利的社会中,老子独具慧眼,见人所不见,所以能做到有若无,实若虚,以退为进,以守为攻,以屈为伸,以弱为强,以不争为争,为当时人们指出另一种看待事物的视角与方法,具有启发意义。从而丰富了中国古代辩证法思想,建立了中国古代辩证法贵柔的体系,与儒家《易传》尚刚健体系并峙。

老子“有无相生”观点,从历史角度看有什么意义和影响?该怎样正确理解?

“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”

·事物存在着对立面:美丑、善恶、有无、难易、长短、高下、音声、前后,彼此相反,又互相依存。

·掌握了万物相互依存、相反相成的规律,便能在相反事物中获得力量。

·朴素辩证法的思想,是老子道家思想的重要内容。

老子“有无相生”观点,从历史角度看有什么意义和影响?该怎样正确理解?

思考探究:

“处”与“不处”

1.老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

2. 这一章告诉我们什么道理?“处”什么,”不处“什么

3.这一章采用了什么论证方法?

4.现实中,有的老师或家长特别鼓励孩子去自我表现、自我展示,你对这种做法怎么看?请联系实际简要回答。

同桌互读本章,合作思考:“处”和“不处”

研读文本

企者不立,跨者不行,自见xiàn者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长cháng。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶wù之,故有道者不处chǔ。

(1)明:形作动,显明

(2)功:名作动,建立功勋

(3)余食赘行:成语,意为吃剩的食物,身上的赘瘤。比喻遭人讨厌的东西。行,同“形”

(4)物:代词,这里指常人。

(5)或:常常。

(6)处:为、做。

译文:踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳。自我显露的不能显明,自以为是的不能彰显,自我夸耀的不能建功,自我夸耀的不能长久。用道的观点来看,(以上这些急躁炫耀的行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以通晓道义的人不这样做。

03文本研读

第二十四章

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之。故有道者不处。

顺道而行,不自己妄为

反面论述

排比列举

自见者不明,自是者不彰

自伐者无功,自矜者不长

余食赘行

比喻论证

企者不立,跨者不行

剖析四种人生态度

或恶之

有道者不处

表明态度

急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。一个人有了“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的心病,一定要及时反省,反省后要自我改正。

解读:在本章里,老子用“企者不立,跨者不行”作比喻,说“自见”、“自我”、“自矜”的后果都是不好的,不足取的。这些轻浮、急躁的举动都是反自然的,短暂而不能持久。急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。本章不仅说明急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃,也喻示着雷厉风行的政举将不被人们所普遍接受。

此为修身之理。

企者——用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自见、自是、自伐、自矜者——是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

1.老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

企立、跨行

根 源

急于求成 内心焦躁

自见、自是

自伐、自矜

恶 果

本 质

余食赘行

令人厌恶

追逐显相

看重我“有”

有道者不处

是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

”处“与”不处“

(1)做人不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,而要谦虚、谦让。

“曲则全”的处世哲学:求全之道,莫过于不争,不争之道,在于不自见、不自是、不自伐、不自矜。

(2)做人不要“企立”“跨行”,不要主观妄为,而要遵循遵循自然规律,顺“道”而行。反省,反省后要自我改正。

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。

大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。「第四十五章(节选)」

(1)完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2)不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地。

运用了比喻论证(反面设喻)的手法,列举并剖析了企立、跨行的两种现象及四种人生态度(自见、自是、自伐、自矜)及其后果,点明这是有道的人不愿意做的事,更加形象生动,通俗易懂。

这一章采用了什么论证方法?

思考探究:“知”“胜”

研读文本

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

(1)强行者有志:勤勉而行的人有意志。强:勤勉。

(2)不失其所者久:不丧失立身之基的人能够长久。

(3)所:名词,立身之基。

(4)死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。意思是,有道之人身死而道长存,这就是寿。

译文:能够了解别人的人是有智慧的,能够了解自己的人是聪明的。能够战胜别人的人是有力量的,能够战胜自己的人是刚强的。知道满足的人是富有的,勤勉而行的人是有意志的。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

03文本研读

第三十三章

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

知人者智,自知者明

胜人者有力,自胜者强

知足者富,强行者有志

不失其所者久,死而不亡者寿

对偶排比

层层递进

加强自我修养

自知、自胜

自足、强行

在老子看来,“知人”、“胜人”十分重要,但是“自知”、“自胜”更加重要。他认为,一个人倘若能省视自己、坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。个人的精神修养,可以使人具有智、明、力、强、富、志、久、寿这些品格和素质,这些都具有积极的意义。

解读:本章讲个人修养与自我设计的问题。在老子看来,“知人”“胜人”非常重要,但“自知”“自胜”更加重要。一个人若能省视自己,坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌。

此也为修身之道。

“知人者”,知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”,知人更知己,了解内心,是心灵之明。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

“胜人者”,凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”,凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念。能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

知足者富:真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”“自胜”立身之本,才可以立身长久。

强行者有志:强行者自知自胜,并努力奋进,求道不息,这样的人身体虽然消失,但他所传承的道仍然存在,才称得上长寿不朽。

如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。”这两句话与上文的联系?

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强”为一组,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

如果对已经达到的境界(自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。

那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。

(参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版)

如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。”这两句话与上文的联系?

思考探究:

为”与“不为”

1.第六十四章的主要内容可以分为几层?

2.请你用三个成语说明“为之于未有,治之于未乱”的观点,并联系现实和历史谈谈你的理解或者看法。

同桌互读本章,合作思考:“为”与“不为”

第一层(开头到治之于未乱) 把握先兆

第二层(合抱之木到始于足下)重视细节

第三层(为者败之到故无失) 圣人无为

第四层(民之从事到则无败事)百姓慎终如始

第五层(是以圣人欲不欲到最后)圣人辅万物之自然不敢为

第六十四章的主要内容可以分为几层?

研读文本

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮pàn,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

(1)其:代词,代后面动词所涉及的对象 ,安:安稳,稳定 ,持:持守

(2)兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象,谋:谋划,出主意解决

(3)脆:脆弱,泮:同“判”,分离

(4)微:细微,细小,散:散失

(5)于未有:状语后置。于,在

事物安然未生变的时候容易持守,

问题还没有显露迹象的时候容易解决,

事物脆弱时容易分离,

事物细微时容易散失。

在事情未发生时就处理妥当,

在没有陷入祸乱的时候就治理混乱。

为之于无事 防范于未然

中国的哲学是时间的哲学,主张在时间流中去探讨事物的衍生规律,获得处理问题的智慧。比如,中医讲究“治未病”,病要在未得时医治,等显现出来已经晚了一步。主张要有忧患意识,居安思危。主张凡事预则立,不预则废。处理问题,治国理政,要学会“下先手棋”等。《老子》讲“为之于未有,治之于未乱”就是这个意思。

当前,我国经济社会发展正处于全面深化改革的重要历史时期,呈现出许多不同以往的新特点、新情况,对于各种问题,要防患于未然,化解于无形。即便形势很好,我们仍要保持清醒头脑,能敏锐发现问题的苗头。

图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

——习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲(2014年4月1日)

研读文本

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累léi土;千里之行,始于足下。

两臂环抱起来的大树,是从细小的萌芽生长起来的;

极高的土台,是从一筐土开始构筑的;

千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

要实现远大、宏伟目标,必须重视细微和小节处

图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。(第六十三章)

处理问题要从容易的地方入手,实现远大要从细微的地方入手。天下的难事,一定从简易的地方做起;天下的大事,一定从微细的部分开端。因此,有“道”的圣人始终不贪图大贡献,所以才能做成大事。那些轻易发出诺言的,必定很少能够兑现的,把事情看得太容易,势必遭受很多困难。因此,有道的圣人总是看重困难,所以就终于没有困难了。

拓展分析

明确:强调的重点不同。

①荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

②老子则主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,要实现远大、宏伟的目标,必须重视细微和小节处。

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

解读:这一章谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,任何事物的出现,总有自身生成、变化和发展的过程,人们应该了解这个过程,对于在这个过程中事物有可能发生祸患的环节给予特别注意,杜绝它的的出现。从“大生于小”的观点出发,老子进一步阐述事物发展变化的规律,说明“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。

此为处世之理。

研读文本

为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。

(1)为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

(2)执者失之:有所把持就会失去。

(3)是以:固定结构,因此

强作妄为就会败事,

执意把持就会失去。

所以圣人不求有所作为,因此不会败事,

不执意把持,

因此不会丧失。

过分干预会导致有规律的内部系统紊乱,执着于此导致彻头彻尾失去它。慎终如始是让事物从一开始保持安的状态,之后一直保持安的状态至结束,预防大于干预。一贯保持谨慎,民就是在最后关头不够谨慎把持不住才失败。

如何理解“为者败之,执者失之”?失败的原因是什么?

研读文本

民之从事,常于几jī成而败之。慎终如始,则无败事。

(1)之:主谓间,取消句子独立性。从事:做事。

(2)于:在; 而:表修饰。几jī:接近 。败:使……失败

(3)慎:形作动,慎重对待。如:像,如同

一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样,就不会失败。

研读文本

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

(1)欲不欲:想要常人所不想要的。

(2)贵:形容词意动用法,看重。

(3)学不学:学习常人所不学习的。

(4)复众人之所过:补救众人所犯的过错。复:弥补,补救。

(5)辅:辅助

所以圣人想要常人所不想要的,不珍贵难得的货品,

学习常人所不学习的,

补救众人所犯的过错,

以辅助万物的自然变化而不加以干预。

圣人辅万物之自然不敢为

03文本研读

第六十四章

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。

把握先兆

其安易持,其未兆易谋

其脆易泮,其微易散

为之于未有,治之于未乱

重视细节

合抱之木,生于毫末

九层之台,起于累土

千里之行,始于足下

洞察先机

抓好细节

圣人无为

百姓慎终如始

圣人辅万物之自然不敢为

总结全文 谈对待

通读《〈老子〉四章》全文,从“对待”角度,概括四章选文的内容要点。

第十一章选文:有与无;

第十二章选文:企、跨、自见、自是、自伐、自矜与道(自然);

第三十三章选文:知人与自知,胜人与自胜,不足与知足,失其所与不失其所,死与寿;

第六十四章选文:安与持,兆与谋,脆与判,微与散,为与未有,治与未乱,合抱与毫末,九层与累土,千里与足下,为与败,执与失,终与始,欲与不欲,学与不学,复与过,圣人与众人。

总结全文

《老子》四章选文,表现了老子的思想主张,涉及修身养性、治国理政。

1.辩证分析“有”“无”的关系;

2.告诫我们不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,不可急躁冒进;

3.提醒我们加强个人品德修养,重在修身;

4.告诉我们事物发展变化的规律道理,要慎终如始。

文中不少经典语句,至今闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪。我们要在新的时代中辩证思考,取精华弃糟粕,丰富我们的思想,提高我们的修养。

课堂总结

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

《<老子>四章》中提到了几组矛盾统一的概念,思辨性强,请尝试找出它们,并从中分析老子的态度及他对社会的辩证思考,完成下面的表格。

“有”和“无”

“有”和“无”是相互依存的,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了。

“故有之以为利,无之以为用”;

“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”

九层之台,起于累土;千里之行,始于足下;

“民之从事,常于几成而败之”

“慎终如始,则无败事”

“为者败之,执者失之”

“圣人无为,故无败;无执,故无失”

“有为”不应妄为;“无为”即顺其自然、减少人为因素的干扰。

“知人”和“自知”

“知人”是智慧,“自知”是通透

“知人者智,自知者明”

“胜人”和“自胜”

“胜人”是有力,“自胜”是坚强

“胜人者有力,自胜者强”

要慎始慎终,才能成而不败

“有为”和“无为”

“成”和“败”

本文的论证特点

1.善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

2.善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”“圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等,都体现了老子的逆向思维。

3.语言凝练精妙,多用格言、警句。

《老子》中,多用方言、谚语、格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

4.善用比喻、排比、对偶、设问、反问等修辞。

在《老子》中,几乎通篇充满了“不争”的理念。如“上善若水。水善利万物而不争……夫唯不争,故无尤”“夫唯不争,故天下莫能与之争”“天之道,不争而善胜”等。在今天这个竞争激烈的社会,你怎样看待竞争这一问题?

观点一:竞争是一种客观的现实存在。

亚当·斯密曾说过:“一种事业若对社会有益,就应当任其自由,广其竞争,竞争愈自由、愈普遍,那事业就愈有利于社会。”好的竞争有利于加强人与人之间的团结和社会的和谐会促进社会的发展和进步;坏的竞争则会造成人与人之间的冲突甚至会导致社会的分裂、动荡。区分竞争的好与坏的标准,就是其是否符合社会规范和伦理道德的要求,以此为标准,儒家的思想家们提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”,区别于只顾谋求一己之私利的“小人之争”。我们应提倡“君子之争”,拒绝“小人之争”。

拓展探究

观点二:过度竞争导致无序。

如果竞争没有了法律和道德的约束,就会导致混乱。战争是这样,经济发展是这样,人的生活也是这样。人类进行军备竞赛,导致核武器泛滥成灾;人类进行太空竞赛,导致太空垃圾的“乌云密布”;而人类的物质占有竞赛,已使地球不堪重负……我们回过头来,再听听老子说的“知足之足,常足矣”“多藏必厚亡。知足不辱,知止不殆,可以长久”,时刻提醒自己要在规范约束下进行有序竞争。

观点三:“不争之德”助不争而胜。

老子所谓的“不争”不是真的不争,而是眼前不争,是依托着“道”的无痕迹的争,是为以后发展的争,这是不争之德的体现。天下之事,唯有不争之德可以服人,唯有与人无争才能立于不败之地。这既是老子以柔克刚思想的体现,又表达了一种人格力量。纵观滚滚红尘,凡好争者,终必是得而复失;而不争者,则终是得而不失。德者自得,无德者不得。得失之理,唯在一个“德”字上。

拓展探究

我和谁都不争,和谁争我都不屑;我爱大自然,其次就是艺术;我双手烤着生命之火取暖;火萎了,我也准备走了”。

——这首由杨绛翻译的兰德的诗,也可以看做是她一生的写照。

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

思考:儒道有何异同?

任务探究二

明理提升

●偏重哲学问题,思考人与自然的关系,突出宁静和谐与超越世俗的观念

●侧重天道

▲偏重社会伦理,思考“人与人”的关系,强调道德完善和人格提升,强调积极进取的历史使命感和社会责任心

▲侧重人道

探究内涵

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎“圣人”;而黛玉则更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸,婉若“仙子”。前者是主流、正统,因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

湘云最初受宝钗影响,倾向于儒家,如她向宝玉所说的仕途经济;后来,与黛玉也颇为知心,如凹晶馆联诗。这是中国古代士大夫常走的一条路:最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

古代知识分子同有儒道思想:陶渊明、李白、苏轼

儒道智慧,不可或缺

孔子教我们高调做事

(建立功业,轰轰烈烈)

老子教我们低调做人

(宁静致远,平平淡淡)

成就

境界

拓展延伸

拓展阅读与鉴赏

颠倒的世界与哲学

鲍鹏山

老子是一位令人望而生敬的人,因为我们不知道他硕大的头颅内究竟包含着多少人生的智慧;他还是一位令人望而生畏的人,他额际密密的皱纹中不知隐藏着多少阴谋与陷阱;当然,他还是一位令人望而迷惘的人——他神奇般地出现在我们民族的孩童时代,大约是失望,或另有使命,又神奇般地消逝他方。在夕阳的余晖中,他晃动着远去的身影,弃我们如弃敝屣。他对我们竟没有一毫的留恋之意,让我们世世代代为此难堪自惭。

拓展阅读与鉴赏

老子出关而去是一件意义严重的事件,它表明,我们已经不配受哲学的引导;而我们自己由于迷醉与迷失于物质世界,也可耻地抛弃了哲学。一个聪明绝顶的哲人,不屑与他的同胞为伍,甚至不愿埋骨乡梓,这难道不使他的同胞的自信与自尊受挫吗?我写这篇文章时是真心感到了一种难以自掩的羞惭的。我的祖先怎么了?真的是堕落得万劫不复了吗?真的是不配有这样的一位哲人来教导吗?

老子的行踪可以用神出鬼没来形容。令我们悚然。有人说他是神龙见首不见尾,在云端里半隐半显。——只是,他现在还在那里么?

拓展阅读与鉴赏

不过,就算他是飞鸿,偶然经过我们的时空,也还是留下了雪泥鸿爪,还是给我们留下了怜悯和慈悲。司马迁不知有何依据,断言他是楚苦县厉乡曲仁里人。苦县原属陈,陈又为楚所灭。所以又属楚了。当时南方北方的民风与学风已有较大不同,楚国也就以道家学派及由此而生成的文化传统,自豪地与齐鲁大地的儒家、三晋大地的法家比肩而立、鼎足而三。

拓展阅读与鉴赏

老子的著作是有名称的,这和其他诸子著作统以作者姓氏加“子”命名者不同。他著作的名称就叫“道德经”,或者根据《德经》《道经》之先后又叫作“德道经”。何谓德?一物之所以为一物谓之德,用今天的话说,就是事物的本质属性、特殊属性;何为道?万物运行之规律谓之道。所以,老子研究的、感兴趣的,是较为纯粹的哲学问题,是对客观具象事物的抽象。

拓展阅读与鉴赏

他也是一位深谙历史的学者,司马迁说他是周守藏室之吏,就是周王朝政府档案馆的馆长。那时的政府档案馆中所保存的文献,不外乎是史官们记事记言的历史罢了。他整天关在阴冷的屋子里读这些东西,能不“一篇读罢头飞白”?难怪他“生而发白”。他生在那么多既有的历史之后,如历史的一个晦气重重的遗腹子般。是的,对于有些人来说,人类集体的经历和创痛往往就如同他个人的经历和创痛,人类已往的体验也就是他最个性的感性体验,老子正是这类超常人中的一个,面对着“上疆场,彼此弯弓月,流遍了,效原血”的历史血河,他怎能不由美少年变为鸡皮“老子”,并在他额头上深深浅浅密布的皱纹中,埋下与阴谋、与冷酷甚至与残忍难分难解的智慧?班固说,道家出于史官,是有感而发吧。

拓展阅读与鉴赏

看多了罪恶,不是与世同浊,心肠随之冷酷,便是脱胎换骨,超凡入化,蜕化出一颗大慈大悲的心灵。综观老子的遗著,好像他这两者兼而有之,犹之乾坤始奠之前的混沌宇宙。不过我相信,当老子带着满头风霜、一脸慈悲走出守藏室时,他已洞穿人生的厚壁。在阳光下,他眯眼看人间,人间混乱而无道,正如一塌糊涂的历史。他心如止水。一切把戏他都已了如指掌,各色人物他也都似曾相识,周朝的大厦将倾,山河将崩,九州辐裂,小小的守藏室亦将面临一场浩劫,“金玉满堂,莫之能守”。那些厚重的典籍守不住也藏不住了。他抬头看看西天的晚云,去意满怀,是的,该走了。

拓展阅读与鉴赏

不过,我们还算幸运。据司马迁的记载以及后来神仙家的推衍,当老子骑着青牛要出关而去时,被关令尹喜挡住了。这位尹喜对老子说:“子将隐矣,强为我著书。”——在你抛弃我们之前,为我们留下你的思想!

多年以前,我揣摩老子当时的心情,假托老子的口吻,写过一篇短短的《老子出关》:

我已经没有什么故事告诉你们了。

我曾预言过劫数的到来。我曾以薄薄的柳笛吹起晚岚。然而那时你们甜寐于未卜的岁月之梦,白白地错过了时光。

拓展阅读与鉴赏

召唤已经传来,我将离去。在另一国度的土地上播撒幻梦之粒。在我走进血红的夕阳之前,我留下这五千言的零乱缄言,在世纪的废墟中如散落的弹珠,愿你们仔细收捡。当一切都已堕落,一切都已不可为,你们就去玩弹珠。

拓展阅读与鉴赏

那时我正在翻捡老子的五千言《道德经》,我的感觉就如同下午阳光下马路边上玩弹珠的顽童。所不同者,玩弹珠的顽童兴致勃勃,而玩老子五千言汉字“弹珠”的我则有些百无聊赖。那时我的处境不妙,并且我的很多朋友都摇身一变成为商海健将,红光满面,挥斥方遒,雄姿英发,大有作为。所以我对自己落伍的行为感到很害羞,很寂寞。处盛世而无为,对自己也就很灰心。但灰心的人看老子,也算是一种精神寄托吧。渐渐的,除了我不大感兴趣的什么宇宙生成构成外,我把老子的五千言理出两条思路:一曰治国,二曰处世。

拓展阅读与鉴赏

赏析 这篇文章从老子的“神秘莫测”写起,一步步引领我们理解老子本人。老子博学多才,是一位历史学家,深谙人类已往的历史和经验,想引领世人脱离苦海又感到没有价值,于是弃世而出关。作者读着《道德经》却在思考着人世,最终理清了老子的两条思路——治国与处世。本文想象奇幻,打乱时空顺序,语言老辣,愈读愈觉奇妙无穷。

导入

中国的神仙里,有一大派,他们受玉皇大帝的掌管,呼风唤雨,各显神通。他们都有一个共同的精神世界—道家学说。“道”无形亦无象,但却可以孕育天地万物。

《老子》四章

老 子 出 生

理氏在村头的河边洗衣服,忽见上游飘下一个黄澄澄的李子。理氏忙用树枝将这个拳头大小的黄李子捞了上来。到了中午,理氏又热又渴,便将这个李子吃了下去。从此,理氏怀了身孕。理氏怀了81年的胎,生下一个男孩。这男孩一生下就白眉白发,白白的大胡子。因此,理氏给他取的名字叫“老子”。老子生下来就会说话,他指着院子中的一棵李子树,说:“李就是我的姓” 。

据传,被道教奉为太上老君的老子是彭祖的后裔,在商朝阳甲年,公神化气,老子寄胎于玄妙王之女理氏腹中。

老子降生,体弱而头大,眉宽而耳阔,目如深渊珠清澈,鼻含双梁中如辙。因其双耳长大,故起名为“聃”;因其出生于庚寅虎年,亲邻们又呼之曰小狸儿,即“小老虎”之意。因江淮间人们把“猫”唤作“狸儿”,音同“李耳”。久而久之,老聃小名“狸儿”便成为大名“李耳”一代一代传下来了。

了解老子

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议,《史记》等记载老子出生于楚国或陈国,春秋时期哲学家,道家学派创始人,与庄子并称“老庄”。做过周朝管理藏书的史官,相传孔子曾向他问礼。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

刘向《列仙传》记老子出关:“后周德衰,乃乘青牛车去。入大秦,过函谷关。关令尹喜待而迎之,知真人也。乃强使著书,作《道德经》上下二卷。”又云:“老子西游,关令尹喜望见有紫气浮关,而老子果乘青牛而过也。”

老子骑牛图

老子的成就主要体现在《老子》一书里。《老子》又名《道德经》,和《易经》《论语》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。共八十一章,编为上下两篇,上篇道经三十七章,下篇德经四十四章。

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。《道德经》主题思想为“道法自然”。

了解《老子》

老子的基本思想

道生一,

一生二,

二生三,

三生万物。

“道”

“道”是世界的本原;

“道”是事物发展变化的规律和法则

太极阴阳

老子试图建立一个适合于所有事物的理论,一切事物都遵循这样的规律(道)

老子认为相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。转化的方法(德)来源于事物的规律(道)

2.绝圣弃智,退回到“小国寡民”的原始社会。

痛恨“窃钩者诛,窃国者侯”的社会不平现象。

学者柳诒征在《中国文化史》上说:“老子之书,专说对待之理。”

对待之理:为人处世的准则。既然是老子专记对待之理,那么老子怎样理解对待呢?

——老子认为一切现象都是在相反对立的状态下形成的,任何事物,都有它的对立面,它们相互对立,相互依存。

——如果换个词,也即“辩证”之理。

老子四章

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏埴shān zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜jīn者不长。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶之。故有道者不处。(第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。(第三十三章)

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮pàn,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累léi土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几jī成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章)

你能从本文中找到哪些表示相对立又相依存的词语?

思考探究:

“有”与“无”

老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

老子“有无相生”观点,从历史角度看有什么意义和影响?该怎样正确理解?

【经典之用】把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无”呢?

同桌互读本章,合作思考:“有”和“无”

研读文本

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(重点字词:(蓝色字注释见课本)

(1)辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。此数取法于每月三十日的历次。

(2)以为:以(之)为,把…当作

译文:三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方(来安装车轴),才有了车的作用。揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有了器皿的作用。开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空间,才有了房屋的作用。所以,“有”(车子、器皿、房屋)供人方便利用,正是“无”(空间)起了作用。

古代车轮:轮、辐、毂、轴

“轮”,最外面部分。

“轴”,最里面部分,即轴心。

“毂”,套在车轴上的部分。

“辐”,连接轮毂的木条。

《诗经·伐檀》

坎坎伐檀兮,置之河之干兮。

坎坎伐辐兮,置之河之侧兮。

坎坎伐轮兮,置之河之漘兮。

???

无中生有

,无有大用

03文本研读

第十一章

三十辐共一毂g ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖y u以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

举例论证

车子

器皿

居室

三十辐共一毂

埏埴以为器

凿户牖以为室

有之以为利,无之以为用

“有”和“无” 的相对性

器物实体的“有” ,

只是提供便利的条件;

器物中空的“无” ,

才是其发挥作用的关键

有无相生

解读:老子在本章里论述了“有”与“无”即实在之物与空虚部分之间的相互关系。

他举例说明“有”和“无”是相互依存的、相互为用的;无形的东西能产生很大的作用,只是不容易被一般人所觉察。他特别把“无”的作用向人们显现出来。老子举了三个例子:车子的作用在于载人运货;器皿的作用在于盛装物品;房屋的作用在于供人居住,这是车、皿、室给人的便利。车子是由辐和毂等部件构成的,这些部件是“有”,毂中空虚的部分是“无”,没有“无”车子就无法行驶,当然也就无法载人运货,其“有”的作用也就发挥不出来了。

此为有无之理

“有”与“无”对立统一,相互依存,相互作用。

“无”让“有”发挥作用。没有“空”和“无”,就不能发挥“有”的作用。因此,“天下万物生于有,有生于无”。

“以无事取天下。”(五十七章) “我无欲而民自朴。”(五十七章) “是以圣人处无为之事,行不言之教。”(二章)……

” 当然,不要把‘无’的地位、作用过分夸大。……没有墙壁、梁柱、砖木的‘有’,也就没有供起居的空间,只是一片空旷的开阔地,虽有空间(‘无’),却不能居住。有与无互相依存,相得益彰。”任继愈《竹影集:任继愈自选集》

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

老子对“有”和“无”的关系有什么样的认识 ?

——历史角度:在矛盾冲突尖锐、人心汲汲于功利的社会中,老子独具慧眼,见人所不见,所以能做到有若无,实若虚,以退为进,以守为攻,以屈为伸,以弱为强,以不争为争,为当时人们指出另一种看待事物的视角与方法,具有启发意义。从而丰富了中国古代辩证法思想,建立了中国古代辩证法贵柔的体系,与儒家《易传》尚刚健体系并峙。

老子“有无相生”观点,从历史角度看有什么意义和影响?该怎样正确理解?

“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”

·事物存在着对立面:美丑、善恶、有无、难易、长短、高下、音声、前后,彼此相反,又互相依存。

·掌握了万物相互依存、相反相成的规律,便能在相反事物中获得力量。

·朴素辩证法的思想,是老子道家思想的重要内容。

老子“有无相生”观点,从历史角度看有什么意义和影响?该怎样正确理解?

思考探究:

“处”与“不处”

1.老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

2. 这一章告诉我们什么道理?“处”什么,”不处“什么

3.这一章采用了什么论证方法?

4.现实中,有的老师或家长特别鼓励孩子去自我表现、自我展示,你对这种做法怎么看?请联系实际简要回答。

同桌互读本章,合作思考:“处”和“不处”

研读文本

企者不立,跨者不行,自见xiàn者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长cháng。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶wù之,故有道者不处chǔ。

(1)明:形作动,显明

(2)功:名作动,建立功勋

(3)余食赘行:成语,意为吃剩的食物,身上的赘瘤。比喻遭人讨厌的东西。行,同“形”

(4)物:代词,这里指常人。

(5)或:常常。

(6)处:为、做。

译文:踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳。自我显露的不能显明,自以为是的不能彰显,自我夸耀的不能建功,自我夸耀的不能长久。用道的观点来看,(以上这些急躁炫耀的行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以通晓道义的人不这样做。

03文本研读

第二十四章

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之。故有道者不处。

顺道而行,不自己妄为

反面论述

排比列举

自见者不明,自是者不彰

自伐者无功,自矜者不长

余食赘行

比喻论证

企者不立,跨者不行

剖析四种人生态度

或恶之

有道者不处

表明态度

急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。一个人有了“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的心病,一定要及时反省,反省后要自我改正。

解读:在本章里,老子用“企者不立,跨者不行”作比喻,说“自见”、“自我”、“自矜”的后果都是不好的,不足取的。这些轻浮、急躁的举动都是反自然的,短暂而不能持久。急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。本章不仅说明急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃,也喻示着雷厉风行的政举将不被人们所普遍接受。

此为修身之理。

企者——用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自见、自是、自伐、自矜者——是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

1.老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

企立、跨行

根 源

急于求成 内心焦躁

自见、自是

自伐、自矜

恶 果

本 质

余食赘行

令人厌恶

追逐显相

看重我“有”

有道者不处

是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

”处“与”不处“

(1)做人不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,而要谦虚、谦让。

“曲则全”的处世哲学:求全之道,莫过于不争,不争之道,在于不自见、不自是、不自伐、不自矜。

(2)做人不要“企立”“跨行”,不要主观妄为,而要遵循遵循自然规律,顺“道”而行。反省,反省后要自我改正。

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。

大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。「第四十五章(节选)」

(1)完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2)不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地。

运用了比喻论证(反面设喻)的手法,列举并剖析了企立、跨行的两种现象及四种人生态度(自见、自是、自伐、自矜)及其后果,点明这是有道的人不愿意做的事,更加形象生动,通俗易懂。

这一章采用了什么论证方法?

思考探究:“知”“胜”

研读文本

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

(1)强行者有志:勤勉而行的人有意志。强:勤勉。

(2)不失其所者久:不丧失立身之基的人能够长久。

(3)所:名词,立身之基。

(4)死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。意思是,有道之人身死而道长存,这就是寿。

译文:能够了解别人的人是有智慧的,能够了解自己的人是聪明的。能够战胜别人的人是有力量的,能够战胜自己的人是刚强的。知道满足的人是富有的,勤勉而行的人是有意志的。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

03文本研读

第三十三章

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

知人者智,自知者明

胜人者有力,自胜者强

知足者富,强行者有志

不失其所者久,死而不亡者寿

对偶排比

层层递进

加强自我修养

自知、自胜

自足、强行

在老子看来,“知人”、“胜人”十分重要,但是“自知”、“自胜”更加重要。他认为,一个人倘若能省视自己、坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。个人的精神修养,可以使人具有智、明、力、强、富、志、久、寿这些品格和素质,这些都具有积极的意义。

解读:本章讲个人修养与自我设计的问题。在老子看来,“知人”“胜人”非常重要,但“自知”“自胜”更加重要。一个人若能省视自己,坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌。

此也为修身之道。

“知人者”,知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”,知人更知己,了解内心,是心灵之明。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

“胜人者”,凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”,凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念。能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

知足者富:真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”“自胜”立身之本,才可以立身长久。

强行者有志:强行者自知自胜,并努力奋进,求道不息,这样的人身体虽然消失,但他所传承的道仍然存在,才称得上长寿不朽。

如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。”这两句话与上文的联系?

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强”为一组,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

如果对已经达到的境界(自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。

那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。

(参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版)

如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。”这两句话与上文的联系?

思考探究:

为”与“不为”

1.第六十四章的主要内容可以分为几层?

2.请你用三个成语说明“为之于未有,治之于未乱”的观点,并联系现实和历史谈谈你的理解或者看法。

同桌互读本章,合作思考:“为”与“不为”

第一层(开头到治之于未乱) 把握先兆

第二层(合抱之木到始于足下)重视细节

第三层(为者败之到故无失) 圣人无为

第四层(民之从事到则无败事)百姓慎终如始

第五层(是以圣人欲不欲到最后)圣人辅万物之自然不敢为

第六十四章的主要内容可以分为几层?

研读文本

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮pàn,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

(1)其:代词,代后面动词所涉及的对象 ,安:安稳,稳定 ,持:持守

(2)兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象,谋:谋划,出主意解决

(3)脆:脆弱,泮:同“判”,分离

(4)微:细微,细小,散:散失

(5)于未有:状语后置。于,在

事物安然未生变的时候容易持守,

问题还没有显露迹象的时候容易解决,

事物脆弱时容易分离,

事物细微时容易散失。

在事情未发生时就处理妥当,

在没有陷入祸乱的时候就治理混乱。

为之于无事 防范于未然

中国的哲学是时间的哲学,主张在时间流中去探讨事物的衍生规律,获得处理问题的智慧。比如,中医讲究“治未病”,病要在未得时医治,等显现出来已经晚了一步。主张要有忧患意识,居安思危。主张凡事预则立,不预则废。处理问题,治国理政,要学会“下先手棋”等。《老子》讲“为之于未有,治之于未乱”就是这个意思。

当前,我国经济社会发展正处于全面深化改革的重要历史时期,呈现出许多不同以往的新特点、新情况,对于各种问题,要防患于未然,化解于无形。即便形势很好,我们仍要保持清醒头脑,能敏锐发现问题的苗头。

图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

——习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲(2014年4月1日)

研读文本

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累léi土;千里之行,始于足下。

两臂环抱起来的大树,是从细小的萌芽生长起来的;

极高的土台,是从一筐土开始构筑的;

千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

要实现远大、宏伟目标,必须重视细微和小节处

图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。(第六十三章)

处理问题要从容易的地方入手,实现远大要从细微的地方入手。天下的难事,一定从简易的地方做起;天下的大事,一定从微细的部分开端。因此,有“道”的圣人始终不贪图大贡献,所以才能做成大事。那些轻易发出诺言的,必定很少能够兑现的,把事情看得太容易,势必遭受很多困难。因此,有道的圣人总是看重困难,所以就终于没有困难了。

拓展分析

明确:强调的重点不同。

①荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

②老子则主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,要实现远大、宏伟的目标,必须重视细微和小节处。

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

解读:这一章谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,任何事物的出现,总有自身生成、变化和发展的过程,人们应该了解这个过程,对于在这个过程中事物有可能发生祸患的环节给予特别注意,杜绝它的的出现。从“大生于小”的观点出发,老子进一步阐述事物发展变化的规律,说明“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。

此为处世之理。

研读文本

为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。

(1)为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

(2)执者失之:有所把持就会失去。

(3)是以:固定结构,因此

强作妄为就会败事,

执意把持就会失去。

所以圣人不求有所作为,因此不会败事,

不执意把持,

因此不会丧失。

过分干预会导致有规律的内部系统紊乱,执着于此导致彻头彻尾失去它。慎终如始是让事物从一开始保持安的状态,之后一直保持安的状态至结束,预防大于干预。一贯保持谨慎,民就是在最后关头不够谨慎把持不住才失败。

如何理解“为者败之,执者失之”?失败的原因是什么?

研读文本

民之从事,常于几jī成而败之。慎终如始,则无败事。

(1)之:主谓间,取消句子独立性。从事:做事。

(2)于:在; 而:表修饰。几jī:接近 。败:使……失败

(3)慎:形作动,慎重对待。如:像,如同

一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样,就不会失败。

研读文本

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

(1)欲不欲:想要常人所不想要的。

(2)贵:形容词意动用法,看重。

(3)学不学:学习常人所不学习的。

(4)复众人之所过:补救众人所犯的过错。复:弥补,补救。

(5)辅:辅助

所以圣人想要常人所不想要的,不珍贵难得的货品,

学习常人所不学习的,

补救众人所犯的过错,

以辅助万物的自然变化而不加以干预。

圣人辅万物之自然不敢为

03文本研读

第六十四章

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。

把握先兆

其安易持,其未兆易谋

其脆易泮,其微易散

为之于未有,治之于未乱

重视细节

合抱之木,生于毫末

九层之台,起于累土

千里之行,始于足下

洞察先机

抓好细节

圣人无为

百姓慎终如始

圣人辅万物之自然不敢为

总结全文 谈对待

通读《〈老子〉四章》全文,从“对待”角度,概括四章选文的内容要点。

第十一章选文:有与无;

第十二章选文:企、跨、自见、自是、自伐、自矜与道(自然);

第三十三章选文:知人与自知,胜人与自胜,不足与知足,失其所与不失其所,死与寿;

第六十四章选文:安与持,兆与谋,脆与判,微与散,为与未有,治与未乱,合抱与毫末,九层与累土,千里与足下,为与败,执与失,终与始,欲与不欲,学与不学,复与过,圣人与众人。

总结全文

《老子》四章选文,表现了老子的思想主张,涉及修身养性、治国理政。

1.辩证分析“有”“无”的关系;

2.告诫我们不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,不可急躁冒进;

3.提醒我们加强个人品德修养,重在修身;

4.告诉我们事物发展变化的规律道理,要慎终如始。

文中不少经典语句,至今闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪。我们要在新的时代中辩证思考,取精华弃糟粕,丰富我们的思想,提高我们的修养。

课堂总结

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

《<老子>四章》中提到了几组矛盾统一的概念,思辨性强,请尝试找出它们,并从中分析老子的态度及他对社会的辩证思考,完成下面的表格。

“有”和“无”

“有”和“无”是相互依存的,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了。

“故有之以为利,无之以为用”;

“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”

九层之台,起于累土;千里之行,始于足下;

“民之从事,常于几成而败之”

“慎终如始,则无败事”

“为者败之,执者失之”

“圣人无为,故无败;无执,故无失”

“有为”不应妄为;“无为”即顺其自然、减少人为因素的干扰。

“知人”和“自知”

“知人”是智慧,“自知”是通透

“知人者智,自知者明”

“胜人”和“自胜”

“胜人”是有力,“自胜”是坚强

“胜人者有力,自胜者强”

要慎始慎终,才能成而不败

“有为”和“无为”

“成”和“败”

本文的论证特点

1.善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

2.善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”“圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等,都体现了老子的逆向思维。

3.语言凝练精妙,多用格言、警句。

《老子》中,多用方言、谚语、格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

4.善用比喻、排比、对偶、设问、反问等修辞。

在《老子》中,几乎通篇充满了“不争”的理念。如“上善若水。水善利万物而不争……夫唯不争,故无尤”“夫唯不争,故天下莫能与之争”“天之道,不争而善胜”等。在今天这个竞争激烈的社会,你怎样看待竞争这一问题?

观点一:竞争是一种客观的现实存在。

亚当·斯密曾说过:“一种事业若对社会有益,就应当任其自由,广其竞争,竞争愈自由、愈普遍,那事业就愈有利于社会。”好的竞争有利于加强人与人之间的团结和社会的和谐会促进社会的发展和进步;坏的竞争则会造成人与人之间的冲突甚至会导致社会的分裂、动荡。区分竞争的好与坏的标准,就是其是否符合社会规范和伦理道德的要求,以此为标准,儒家的思想家们提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”,区别于只顾谋求一己之私利的“小人之争”。我们应提倡“君子之争”,拒绝“小人之争”。

拓展探究

观点二:过度竞争导致无序。

如果竞争没有了法律和道德的约束,就会导致混乱。战争是这样,经济发展是这样,人的生活也是这样。人类进行军备竞赛,导致核武器泛滥成灾;人类进行太空竞赛,导致太空垃圾的“乌云密布”;而人类的物质占有竞赛,已使地球不堪重负……我们回过头来,再听听老子说的“知足之足,常足矣”“多藏必厚亡。知足不辱,知止不殆,可以长久”,时刻提醒自己要在规范约束下进行有序竞争。

观点三:“不争之德”助不争而胜。

老子所谓的“不争”不是真的不争,而是眼前不争,是依托着“道”的无痕迹的争,是为以后发展的争,这是不争之德的体现。天下之事,唯有不争之德可以服人,唯有与人无争才能立于不败之地。这既是老子以柔克刚思想的体现,又表达了一种人格力量。纵观滚滚红尘,凡好争者,终必是得而复失;而不争者,则终是得而不失。德者自得,无德者不得。得失之理,唯在一个“德”字上。

拓展探究

我和谁都不争,和谁争我都不屑;我爱大自然,其次就是艺术;我双手烤着生命之火取暖;火萎了,我也准备走了”。

——这首由杨绛翻译的兰德的诗,也可以看做是她一生的写照。

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

思考:儒道有何异同?

任务探究二

明理提升

●偏重哲学问题,思考人与自然的关系,突出宁静和谐与超越世俗的观念

●侧重天道

▲偏重社会伦理,思考“人与人”的关系,强调道德完善和人格提升,强调积极进取的历史使命感和社会责任心

▲侧重人道

探究内涵

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎“圣人”;而黛玉则更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸,婉若“仙子”。前者是主流、正统,因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

湘云最初受宝钗影响,倾向于儒家,如她向宝玉所说的仕途经济;后来,与黛玉也颇为知心,如凹晶馆联诗。这是中国古代士大夫常走的一条路:最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

古代知识分子同有儒道思想:陶渊明、李白、苏轼

儒道智慧,不可或缺

孔子教我们高调做事

(建立功业,轰轰烈烈)

老子教我们低调做人

(宁静致远,平平淡淡)

成就

境界

拓展延伸

拓展阅读与鉴赏

颠倒的世界与哲学

鲍鹏山

老子是一位令人望而生敬的人,因为我们不知道他硕大的头颅内究竟包含着多少人生的智慧;他还是一位令人望而生畏的人,他额际密密的皱纹中不知隐藏着多少阴谋与陷阱;当然,他还是一位令人望而迷惘的人——他神奇般地出现在我们民族的孩童时代,大约是失望,或另有使命,又神奇般地消逝他方。在夕阳的余晖中,他晃动着远去的身影,弃我们如弃敝屣。他对我们竟没有一毫的留恋之意,让我们世世代代为此难堪自惭。

拓展阅读与鉴赏

老子出关而去是一件意义严重的事件,它表明,我们已经不配受哲学的引导;而我们自己由于迷醉与迷失于物质世界,也可耻地抛弃了哲学。一个聪明绝顶的哲人,不屑与他的同胞为伍,甚至不愿埋骨乡梓,这难道不使他的同胞的自信与自尊受挫吗?我写这篇文章时是真心感到了一种难以自掩的羞惭的。我的祖先怎么了?真的是堕落得万劫不复了吗?真的是不配有这样的一位哲人来教导吗?

老子的行踪可以用神出鬼没来形容。令我们悚然。有人说他是神龙见首不见尾,在云端里半隐半显。——只是,他现在还在那里么?

拓展阅读与鉴赏

不过,就算他是飞鸿,偶然经过我们的时空,也还是留下了雪泥鸿爪,还是给我们留下了怜悯和慈悲。司马迁不知有何依据,断言他是楚苦县厉乡曲仁里人。苦县原属陈,陈又为楚所灭。所以又属楚了。当时南方北方的民风与学风已有较大不同,楚国也就以道家学派及由此而生成的文化传统,自豪地与齐鲁大地的儒家、三晋大地的法家比肩而立、鼎足而三。

拓展阅读与鉴赏

老子的著作是有名称的,这和其他诸子著作统以作者姓氏加“子”命名者不同。他著作的名称就叫“道德经”,或者根据《德经》《道经》之先后又叫作“德道经”。何谓德?一物之所以为一物谓之德,用今天的话说,就是事物的本质属性、特殊属性;何为道?万物运行之规律谓之道。所以,老子研究的、感兴趣的,是较为纯粹的哲学问题,是对客观具象事物的抽象。

拓展阅读与鉴赏

他也是一位深谙历史的学者,司马迁说他是周守藏室之吏,就是周王朝政府档案馆的馆长。那时的政府档案馆中所保存的文献,不外乎是史官们记事记言的历史罢了。他整天关在阴冷的屋子里读这些东西,能不“一篇读罢头飞白”?难怪他“生而发白”。他生在那么多既有的历史之后,如历史的一个晦气重重的遗腹子般。是的,对于有些人来说,人类集体的经历和创痛往往就如同他个人的经历和创痛,人类已往的体验也就是他最个性的感性体验,老子正是这类超常人中的一个,面对着“上疆场,彼此弯弓月,流遍了,效原血”的历史血河,他怎能不由美少年变为鸡皮“老子”,并在他额头上深深浅浅密布的皱纹中,埋下与阴谋、与冷酷甚至与残忍难分难解的智慧?班固说,道家出于史官,是有感而发吧。

拓展阅读与鉴赏

看多了罪恶,不是与世同浊,心肠随之冷酷,便是脱胎换骨,超凡入化,蜕化出一颗大慈大悲的心灵。综观老子的遗著,好像他这两者兼而有之,犹之乾坤始奠之前的混沌宇宙。不过我相信,当老子带着满头风霜、一脸慈悲走出守藏室时,他已洞穿人生的厚壁。在阳光下,他眯眼看人间,人间混乱而无道,正如一塌糊涂的历史。他心如止水。一切把戏他都已了如指掌,各色人物他也都似曾相识,周朝的大厦将倾,山河将崩,九州辐裂,小小的守藏室亦将面临一场浩劫,“金玉满堂,莫之能守”。那些厚重的典籍守不住也藏不住了。他抬头看看西天的晚云,去意满怀,是的,该走了。

拓展阅读与鉴赏

不过,我们还算幸运。据司马迁的记载以及后来神仙家的推衍,当老子骑着青牛要出关而去时,被关令尹喜挡住了。这位尹喜对老子说:“子将隐矣,强为我著书。”——在你抛弃我们之前,为我们留下你的思想!

多年以前,我揣摩老子当时的心情,假托老子的口吻,写过一篇短短的《老子出关》:

我已经没有什么故事告诉你们了。

我曾预言过劫数的到来。我曾以薄薄的柳笛吹起晚岚。然而那时你们甜寐于未卜的岁月之梦,白白地错过了时光。

拓展阅读与鉴赏

召唤已经传来,我将离去。在另一国度的土地上播撒幻梦之粒。在我走进血红的夕阳之前,我留下这五千言的零乱缄言,在世纪的废墟中如散落的弹珠,愿你们仔细收捡。当一切都已堕落,一切都已不可为,你们就去玩弹珠。

拓展阅读与鉴赏

那时我正在翻捡老子的五千言《道德经》,我的感觉就如同下午阳光下马路边上玩弹珠的顽童。所不同者,玩弹珠的顽童兴致勃勃,而玩老子五千言汉字“弹珠”的我则有些百无聊赖。那时我的处境不妙,并且我的很多朋友都摇身一变成为商海健将,红光满面,挥斥方遒,雄姿英发,大有作为。所以我对自己落伍的行为感到很害羞,很寂寞。处盛世而无为,对自己也就很灰心。但灰心的人看老子,也算是一种精神寄托吧。渐渐的,除了我不大感兴趣的什么宇宙生成构成外,我把老子的五千言理出两条思路:一曰治国,二曰处世。

拓展阅读与鉴赏

赏析 这篇文章从老子的“神秘莫测”写起,一步步引领我们理解老子本人。老子博学多才,是一位历史学家,深谙人类已往的历史和经验,想引领世人脱离苦海又感到没有价值,于是弃世而出关。作者读着《道德经》却在思考着人世,最终理清了老子的两条思路——治国与处世。本文想象奇幻,打乱时空顺序,语言老辣,愈读愈觉奇妙无穷。