第五单元《乡土中国》整本书阅读课件(共51张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第五单元《乡土中国》整本书阅读课件(共51张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-03 22:08:35 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

《乡土中国》整本书阅读

部编版高中语文必修上册-第五单元

1.了解作家作品,了解学术背景。

2.阅读梳理各个单元的核心概念,找出概念间的关系,并理清全书的逻辑思路。

3.讨论并总结,《乡土中国》的现代意义。

4.在实践中,掌握整本书阅读的思路及方法,并撰写学习心得。

学习目标

目

录

作家作品介绍及阅读指导

01

章节阅读典例

03

学习任务、计划及方法

02

整体把握和拓展延伸

04

第一部分

作家作品介绍及阅读指导

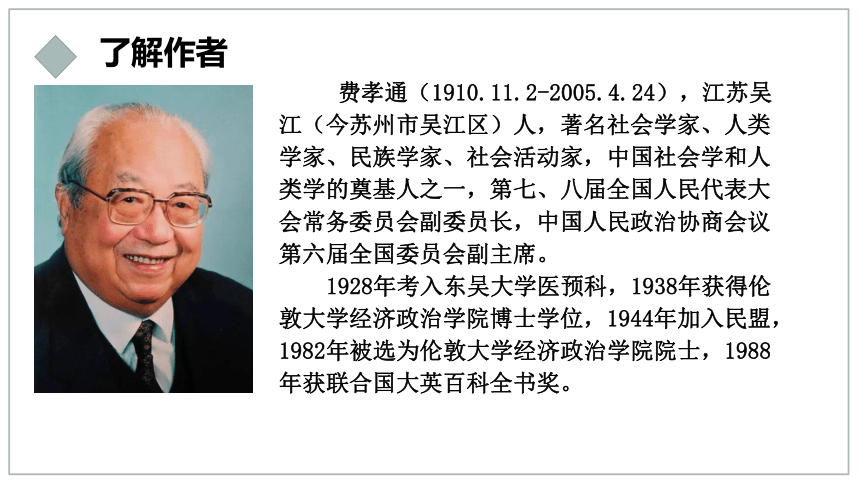

费孝通(1910.11.2-2005.4.24),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席。

1928年考入东吴大学医预科,1938年获得伦敦大学经济政治学院博士学位,1944年加入民盟,1982年被选为伦敦大学经济政治学院院士,1988年获联合国大英百科全书奖。

了解作者

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。《乡土中国》一书收录了《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》十四篇论文,分别从乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、权力结构、社会规范、社会变迁等诸多方面深度解剖了中国乡土社会的结构及其本色。

了解作品

了解作品

《乡土中国》中,作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。 该书语言流畅,浅显易懂。《乡土中国》是学界共认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

《乡土中国》来源于作者20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲的“乡村社会学”一课的内容,当时作者应《世纪评论》之约分期连载14篇文章,《乡土中国》由这些内容、文章辑录而成。

了解创作背景

阅读《乡土中国》总的要求是读通、读懂,理解基本内容,并力求触类旁通,掌握学术著作的一般读法。阅读这类著作,除了关注作者运用的材料、提出的概念,以及作出的理论阐释,还要看它在前人研究的基础上有什么创造,这种创造经历过怎样的探索,具有怎样的价值。具体策略如下:

①要有阅读的“预期”

②先“粗”后“细”,逐步推进。

③抓住核心概念,找出概念间的关系。

④关注作者研究的思路。

⑤反复阅读,积极思考。

阅读指导

第二部分

学习任务、计划及方法

任务1:抓住核心概念,理解作者观点

具体要求:

①梳理每一章节出现的专有概念,解释其具体内涵,并理顺不同概念之间的关系。

②梳理作者用以指称乡土社会的概念和与之相对应的指称其他社会的概念。

学习任务

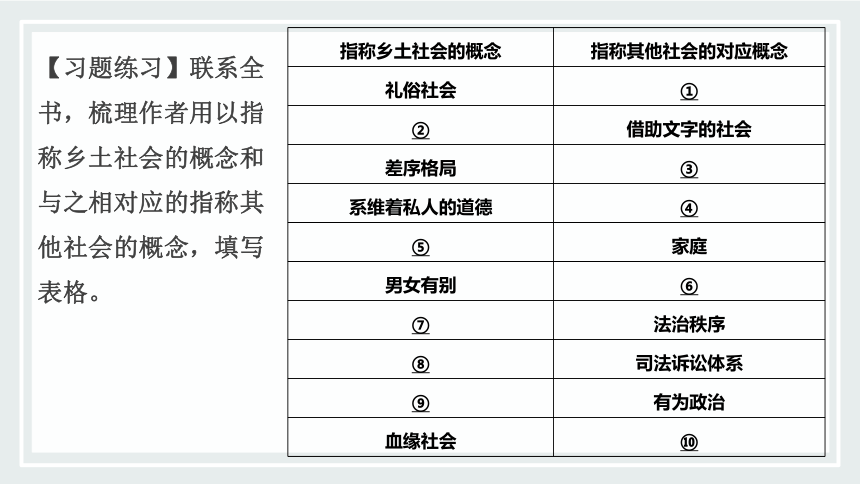

【习题练习】联系全书,梳理作者用以指称乡土社会的概念和与之相对应的指称其他社会的概念,填写表格。

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

礼俗社会 ①

② 借助文字的社会

差序格局 ③

系维着私人的道德 ④

⑤ 家庭

男女有别 ⑥

⑦ 法治秩序

⑧ 司法诉讼体系

⑨ 有为政治

血缘社会 ⑩

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

礼俗社会 ①

② 借助文字的社会

差序格局 ③

系维着私人的道德 ④

⑤ 家庭

①法理社会

②借助语言的社会

③团体格局

④系维着人民的宪法

⑤小家族

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

男女有别 ⑥

⑦ 法治秩序

⑧ 司法诉讼体系

⑨ 有为政治

血缘社会 ⑩

⑥男女求同

⑦礼治秩序

⑧调解体系

⑨无为政治

⑩地缘社会

任务2:分析整体框架,把握知识体系

具体要求:

①归纳各篇主旨,撰写相应的内容摘要。注意摘录和使用文中关键的概念,简洁、准确地概括作者的学术观点。

②以小组为单位讨论各篇之间的内在联系,尝试把握这本书的知识体系。

任务3:关注“问题”,学以致用

具体要求:

①阅读时,关注其“问题的提出”和“问题的解决”。

②试以“今日中国乡村的变迁”为话题,从居住环境、精神风貌、文化生活、风俗习惯、乡村管理等角度中任选一个,开展调查访问,写一篇不少于1000字的报告。并交流。

任务4:拓展阅读,知人论世

费孝通不仅在社会学、人类学的研究领域中成就卓著,还有着强烈的社会责任感和爱国之情。查找资料,了解其生平,并拓展阅读他编著的其他作品,如《中华民族多元一体格局》,更全面地认识费孝通的学术思想和成就。

学习安排与计划

阶段一:

课时 内容 方法 任务

第一节 《乡土本色》 精读 1.理解重要概念,并给下列概念下定义:乡土社会、礼俗社会、法理社会、土气、愚、特殊语言、学习。

2.用思维导出画出三篇文章的结构,并分述其论证思路。

3.分别归纳三个章节的主旨,并分析他们之间的联系及在全书中的地位。

第二节 《文字下乡》 《再论文字下乡》 泛读

阶段二:

课时 内容 方法 任务

第三节 《差序格局》 精读 1.理解重要概念,并给各组概念下定义:

①差序格局—团体格局

②自我主义—个人主义

③小家族—家庭

④亚普罗式—浮士德式

⑤礼治—法治、无为政治

⑥长老权利—横暴权力、同意权力。

2.用思维导出画出这八篇文章的结构,并论述其思路。

3.分别归纳主旨,并分析其相互的联系。

第四节 《系维着私人的道德》 《家族》 《男女有别》 泛读

第五节 《礼治秩序》 《无讼》 《无为政治》 《长老统治》 泛读

阶段三:

课时 内容 方法 任务

第六节 《血缘和地缘》 精读 1.用思维导出画出三篇文章的结构,并分述其论证思路。

2.分别归纳三个章节的主旨,并分析他们之间的联系及在全书中的地位。

第七节 《名实的分离》 《从欲望到需要》 泛读

阶段四:

课时 内容 方法 任务

第八节 阅读总结与交流 撰写收获 分组交流 1.用思维导图展示各章节的关系。

2.罗列对比概念。

3.写一篇读后感,谈谈自己的思考,谈谈本书对我们认识当今中国社会的意义。

第九节 阅读成果展评 多种方式展示,如:报告,演示文稿等。 1.思维导图展评。

2.笔记展评。

3.开展辩论活动。

学习方法指导

第一步:粗读

目录、序、后记、附录

作者简介、内容摘要、关键字词等

第二步:精读

批注

标记感兴趣的问题、理解核心概念、脉络、表达技巧、赏语言特色等

第三步:研读

梳理整本书的体系、写读书笔记等

第四步:重读

课后再去读一读

第三部分

章节阅读典例

批注阅读

批注阅读是指在自主阅读时,对文章的语言进行感知,对文章的内容、层次、思想感情、表现手法、语言特色、精彩片段、重点语句等,在思考、分析、比较、归纳的基础上,用线条等符号或者简洁的文字加以标注的读书方法。

做批注的方法:

感 想式

补充式

联想式

评价式

质疑式

主旨句:看李白连反抗权贵都这么豪迈。

例:天姥山果真山势高过了五岳吗?

许子将:子治世之能臣,乱世之奸雄。

青衫:唐代官职低的服色为黑色

对《插秧歌》首联进行联想

好批注的要素

有趣

会心一笑即为趣,批注中那些让你觉得有意思的地方。

有惑

对原文产生了真正的疑惑,提出了值得思考的问题。

有得

解决了生活中或其他阅读中的某些困惑。

有补

借助工具书、参考书或生活经验对原文内容进行补充延展。

批注评价

眉批

(书头上)

旁批

(字、词、句、旁边)

侧批

(书页右侧)

尾批

(批在一段或全文之后)

批注的位置:

阅读并作批注

差序格局(节选)

①西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。在社会,这些单位就是团体。我说西洋社会组织像捆柴就是想指明:他们常常由若干人组成一个个的团体。团体是有一定界限的,谁是团体里的人,谁是团体外的人,不能模糊,一定分得清楚。

运用比喻的手法,形象地说明了西洋社会的“团体结构”,即团体界限清晰,团体内部关系相同。

在团体里的人是一伙,对于团体的关系是相同的,如果同一团体中有组别或等级的分别,那也是事先规定的。我用捆柴来比拟,有一点不太合适,就是一个人可以参加好几个团体,而好几扎柴里都有某一根柴当然是不可能的,这是人和柴不同的地方。我用这譬喻是在想具体一些使我们看到社会生活中人和人的关系的一种格局。我们不妨称之作团体格局。

②家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有一位朋友写信给你说他将要“带了他的家庭”一起来看你,他很知道要和他一同来的是哪几个人。在中国,这句话是含糊得很。在英美,家庭包括他和他的妻以及未成年的孩子。如果他只和他太太一起来,就不会用“家庭”。在我们中国“阖第光临”虽则常见,但是很少人能说得出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

批注:以“家庭”为例,对比西洋社会和中国传统社会对于团体概念的理解;西洋社会的“家”只包括夫妻二人和未成年的孩子,中国的“家”是模糊的,可大可小,人可多可少。

③提到了我们的用字,这个“家”字可以说最能伸缩自如了。“家里的”可以指自己的太太一个人;“家门”可以指伯叔侄子一大批;“自家人”可以包罗任何要拉入自己的圈子,表示亲热的人物。自家人的范围是因时因地可伸缩的,大到数不清,真是天下可成一家。为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

为了使生涩的理论为更多人熟知,费孝通先生用“石头扔到水中”的例子说明中国的社会结构;这种社会结构的学术性表达为“多重同心圆”,人的关系是一层一层的,由近及远,这种关系结构还可以用来考查亲缘和地缘的关系。

④以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特性了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢?我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。《释名》于“伦”字下也说:“伦也,水文相次有伦理也。”潘光旦先生曾说:凡是有“仑”作公分母的意义都相通,“共同表示的是条理、类别、秩序的一番意思”。

引入儒家“人伦”和《释名》来证明中国社会结构与“伦”的相似关系,可见差序结构由来已久。定义了中国社会结构的形态后,作者揭示了中国社会结构的基本特性,那就是“人伦”。要解析中国社会结构的形成规则,不得不找到中国文化的源头:以孔孟为代表的儒家思想。

⑤“伦”重在分别,在《礼记 祭统》里所讲的十伦,鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。“不失其伦”是在别父子、远近、亲疏。伦是有差等的次序。在我们现在读来,鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,怎能和贵贱、亲疏、远近、上下等抽象的相对地位相提并论?其实在我们传统的社会结构里最基本的概念,这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。《礼记 大传》里说:“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。”意思是这个社会结构的架格是不能变的,变的只是利用这架格所做的事。

《礼记》中的这句话意思是以亲人为亲近,以尊长为尊敬,以年长为长辈,男女不同,要区别对待,以上是不可变革的真理。这句话是封建社会提倡的人伦制度,对于现代社会并不完全适用,此文及解析并不评论其对错。

⑥孔子最注重的就是水纹波浪向外扩张的“推”字。他先承认一个“己”,推己及人的己,对于这己,得加以克服于礼,克己就是修身。顺着这同心圆的伦常,就可向外推了。“本立而道生”,“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也”。从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。《中庸》里把五伦作为“天下之达道”。因为在这种社会结构里,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他“善推而已矣”。

从“己”“推”出去的与其他人的一个个社会影响就是社会关系,这种社会关系是一种有范围的“圈子”。

⑦在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个“己”作中心的。这并不是个人主义,而是自我主义。个人是对团体而说的,是分子对全体。在个人主义下,一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;一方面是宪法观念,指团体不能抹煞个人,只能在个人所愿意交出的一份权利上控制个人。这些观念必须先假定了团体的存在。在我们中国传统思想里是没有这一套的,因为我们所有的是自我主义,一切价值是以“己”作为中心的主义。

处于“能放能收”“能伸能缩”的差序格局中心的“己”所奉行的是自我主义。可以将“差序格局”理解为外显的社会结构,而把“自我主义”看作是内隐的思维结构。

⑧自我主义并不限于拔一毛而利天下不为的杨朱,连儒家都该包括在内。杨朱和孔子不同的是杨朱忽略了自我主义的相对性和伸缩性,他太死心眼儿,一口咬了一个自己不放;孔子是会推己及人的,可是尽管放之于四海,中心还是在自己。子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之。”这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,像四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动。孔子并不像耶稣,耶稣是有超于个人的团体的,他有他的天国,所以他可以牺牲自己去成全天国。孔子呢?不然。

再次引用孔子的话来证明孔子“推己及人”的差序结构思想,及其相对性和伸缩性;

第四章 差序格局(示例)

这些所谓的“私”的问题其实就是一个群、己的界限怎样去划分的问题?我们传统的划法,自然和现代西方的划分方法不同。如果把西方社会比作是一捆柴,那么每个家庭就是一根一根的柴,虽然大家捆在一起,但是每一根还是能够分得很清楚。在西方人眼中,家庭的概念很明确,就是指他和他的妻子,以及未成年的孩子。

但是我们在中国传统的语境当中,“家”这个字可以说是最能收放自如的。正是因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而变化,所以中国人对世态炎凉特才别有感触。

西洋社会不太有人情冷热的问题,即便是抚养孩子、赡养父母这样的人情事,他们也都当作是权力义务问题。

中国传统十分讲伦理,这个“伦”字就是差别、次序的意思。人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。比如说君臣、父子、长幼、夫妇、男女等,都是有一个等级次序先后。

做好摘抄

绘制思维导图

阅读材料并回答问题:请结合材料,概括“差序格局”的主要特点。

家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有朋友写信说他将要“带他的家庭”一起来看你,你就知道要和他一同来的是哪几个人。在中国,这句话却模糊得很。在英美,家庭包括他和妻以及未成年的孩子。如果他只和太太一起来,就不会用“家庭”。在我们中国常用“阖第光临”,但是很少人能说出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

提到用字,“家”字可以说最能伸缩自如了。“家里的”可指自己太太一个人,“家门”可指叔伯侄子一大批,“自家人”可以包罗任何要拉入自己的圈子、表示亲热的人物。自家人的范围是因时因地可伸缩,大到数不清,真是天下可成一家。

习题演练

为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,西洋的格局是一捆一捆扎清楚的柴,我们的格局(实际上就是差序格局)好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里也不过指其广袤的意思而已。这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网,但是没有一个网所罩住的人是相同的。在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属,所同的只是这体系罢了。天下没有两个人所认取的亲属可以完全相同的,以亲属关系所联系成的社会关系的网络来说,是个别的,每一个网络有个“己”作为中心,各个网络的中心都不同。

(节选自《乡土中国·差序格局》,有删改)

参考答案:

①差序格局是有中心的,每个人都是关系中的中心(或每一个网络有个“己”作为中心)。

②差序格局是由各种关系组成的,如亲属关系、社会关系等。

③这种格局是动态变化的,是不断向外扩展的,各个网络的中心都不同。

请结合材料,概括“差序格局”的主要特点。

第四部分

整体把握和拓展延伸

①《乡土本色》。该章大抵是全书的总论。“从基层上看去,中国社会是乡土性的。“

②《文字下乡》与《再论文字下乡》。这两章说明了一个问题——乡土社会不用文字绝不能说是“愚”的表现。

③《差序格局》。从《差序格局》到《男女有别》,讲的是家、国、天下三者的伦常关系在社会学上的意义。

④《家族》《男女有别》。这两篇讲的都是中国传统感情定向的问题。

⑤《礼治秩序》《无讼》讨论乡村社会中人们如何基于宗法制家庭的感情进行道德判断和约束。乡土社会治理方式是“人治”而不是“法治”。

⑥《无为政治》《长老统治》和《名实的分离》,讲的是四种权力。

内容概要

阅读下面的文字,完成题目。

社会学及人类学大师——费孝通

①1910年11月2日费孝通出生于江苏吴江。由于受到曾留学日本的父亲和喜欢新思想的母亲的影响,费孝通在蒙童时代就开始接受了不同于传统教育的新式教育。

②1928年,带着医学救国的理想,费孝通进入东吴大学学习医学,但是没过多久,他发现当时中国的很多问题光靠医学是不能解决的,而是要首先解决人的问题。于是在1930年,在燕京大学社会学系系主任许仕廉的影响下,他注册进入了燕京大学社会学系,开始了他的学术人生。

拓展阅读

③1935年夏,在老师吴文藻的推荐下,费孝通应当时的广西省政府之邀赴大瑶山开始了广西特种民族考察。考察中,费孝通误入瑶族人设下的“虎阱”,身受重伤,在养伤期间就开始进行了对中国江南村落小社区的田野调查。1936年秋,费孝通带着他养伤期间的调查结果远赴英伦深造。在导师马林诺斯基的指导和鼓励下,根据出国前的社会调查成果,完成了他的成名大作——《江村经济》。在书中,费孝通通过对乡土中国的描述,从历史的变迁中进行客观调查分析,认为小城镇含有中国特色的农村发展大问题。《江村经济》于1939年在伦敦出版后,被欧洲许多大学的人类学学生奉为必读参考书。费孝通也因此在1981年获得英国皇家人类学会授予的人类学界最高奖——赫胥黎奖。

④1946年7月,李公仆、闻一多被暗杀后,费孝通面临的处境十分危险。但是费孝通并没有因此就放弃了对专制的批判,他在《这是什么世界》一文中写道:“一个国家怎能使人人都觉得自己随时可以被杀!人类全部历史里从来就没有过这种事。我们如今活在什么样的世界里?”

⑤1957年费孝通被错误地划为右派;“文革”中,一切学 术研究活动都被迫停止,直到1979年复出。当事后有人对这段不堪回首的历史作出上联“早春前后,大江南北,一例前生事”请他对时,他慨然对曰:“千秋功罪,文章高下,尽付后人论。”

⑥20世纪80年代中期,费孝通开始了他的第二次学术生命。作为一个社会人类学家,费孝通已是八十多岁的高龄,但他每年都花三分之一的时间去搞调查,他边行走,边调查,边思考,他多次提出改变穷困地区的重要建议,把他的智慧全部献给了祖国。正如他晚年所写的《江村偶读》一诗:“李白六十二,杜甫五十九。我年已古稀,虚度岂可究?梦回苦日短,碌碌未敢休。文章千古事,万顷一沙鸥。”

⑦2005年4月24日22时38分,费孝通结束了他半个世纪无愧于心的考察,中国失去了一位杰出的知识分子,中国知识界蒙受了巨大的损失。但是,“逝者如斯,而未尝往也”。

⑧作为著名社会学家、人类学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人,费孝通用生命、劳动和乡土完美结合的爱国情怀是最不怕岁月冲刷的。

(摘自《大师中国》,有删改)

1.下列对材料有关内容和写法的分析和概括,正确的一项是( )

A.费孝通在1981年获得英国皇家人类学会授予的赫胥黎奖,因而他的成名作《江村经济》被欧洲许多大学的人类学学生奉为必读参考书。

B.在“文革”中,费孝通受到迫害,但他慨然说:“千秋功罪,文章高下,尽付后人论。”可见,他并没有被历史的旋涡吞没。

C.费孝通能成为社会学及人类学大师,既有父母和系主任许仕廉的影响,也与导师的帮助和鼓励分不开,还和自身的追求及努力息息相关。

D.文中多次引用费孝通的话,增强了作品的真实性和文学性,突出了人物的特点并丰富了传主的思想精神,同时使传记具有更为感人的力量。

C

2.作为社会学及人类学大师,费孝通身上有哪些可贵品质?请结合材料简要分析。

①躬行实践,学以致用:费孝通注重调查实践,实事求是,他反对为研究而研究,认为真正的学术是可以做装饰品和粮食的。

②爱国爱民,孜孜不倦:他弃医从文,一心要改变农民的穷困,志在富农,为完成志愿碌碌不休。

③勇敢无畏,积极进取:在处境危险时,依然批判专制;“文革”后复出,他一如既往,开始他的第二次学术生命。

④乐观自信:当别人提到他遭遇的不幸时,费孝通直言:“千秋功罪,文章高下,尽付后人论。”

《乡土中国》整本书阅读

部编版高中语文必修上册-第五单元

1.了解作家作品,了解学术背景。

2.阅读梳理各个单元的核心概念,找出概念间的关系,并理清全书的逻辑思路。

3.讨论并总结,《乡土中国》的现代意义。

4.在实践中,掌握整本书阅读的思路及方法,并撰写学习心得。

学习目标

目

录

作家作品介绍及阅读指导

01

章节阅读典例

03

学习任务、计划及方法

02

整体把握和拓展延伸

04

第一部分

作家作品介绍及阅读指导

费孝通(1910.11.2-2005.4.24),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席。

1928年考入东吴大学医预科,1938年获得伦敦大学经济政治学院博士学位,1944年加入民盟,1982年被选为伦敦大学经济政治学院院士,1988年获联合国大英百科全书奖。

了解作者

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。《乡土中国》一书收录了《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》十四篇论文,分别从乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、权力结构、社会规范、社会变迁等诸多方面深度解剖了中国乡土社会的结构及其本色。

了解作品

了解作品

《乡土中国》中,作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。 该书语言流畅,浅显易懂。《乡土中国》是学界共认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

《乡土中国》来源于作者20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲的“乡村社会学”一课的内容,当时作者应《世纪评论》之约分期连载14篇文章,《乡土中国》由这些内容、文章辑录而成。

了解创作背景

阅读《乡土中国》总的要求是读通、读懂,理解基本内容,并力求触类旁通,掌握学术著作的一般读法。阅读这类著作,除了关注作者运用的材料、提出的概念,以及作出的理论阐释,还要看它在前人研究的基础上有什么创造,这种创造经历过怎样的探索,具有怎样的价值。具体策略如下:

①要有阅读的“预期”

②先“粗”后“细”,逐步推进。

③抓住核心概念,找出概念间的关系。

④关注作者研究的思路。

⑤反复阅读,积极思考。

阅读指导

第二部分

学习任务、计划及方法

任务1:抓住核心概念,理解作者观点

具体要求:

①梳理每一章节出现的专有概念,解释其具体内涵,并理顺不同概念之间的关系。

②梳理作者用以指称乡土社会的概念和与之相对应的指称其他社会的概念。

学习任务

【习题练习】联系全书,梳理作者用以指称乡土社会的概念和与之相对应的指称其他社会的概念,填写表格。

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

礼俗社会 ①

② 借助文字的社会

差序格局 ③

系维着私人的道德 ④

⑤ 家庭

男女有别 ⑥

⑦ 法治秩序

⑧ 司法诉讼体系

⑨ 有为政治

血缘社会 ⑩

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

礼俗社会 ①

② 借助文字的社会

差序格局 ③

系维着私人的道德 ④

⑤ 家庭

①法理社会

②借助语言的社会

③团体格局

④系维着人民的宪法

⑤小家族

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

男女有别 ⑥

⑦ 法治秩序

⑧ 司法诉讼体系

⑨ 有为政治

血缘社会 ⑩

⑥男女求同

⑦礼治秩序

⑧调解体系

⑨无为政治

⑩地缘社会

任务2:分析整体框架,把握知识体系

具体要求:

①归纳各篇主旨,撰写相应的内容摘要。注意摘录和使用文中关键的概念,简洁、准确地概括作者的学术观点。

②以小组为单位讨论各篇之间的内在联系,尝试把握这本书的知识体系。

任务3:关注“问题”,学以致用

具体要求:

①阅读时,关注其“问题的提出”和“问题的解决”。

②试以“今日中国乡村的变迁”为话题,从居住环境、精神风貌、文化生活、风俗习惯、乡村管理等角度中任选一个,开展调查访问,写一篇不少于1000字的报告。并交流。

任务4:拓展阅读,知人论世

费孝通不仅在社会学、人类学的研究领域中成就卓著,还有着强烈的社会责任感和爱国之情。查找资料,了解其生平,并拓展阅读他编著的其他作品,如《中华民族多元一体格局》,更全面地认识费孝通的学术思想和成就。

学习安排与计划

阶段一:

课时 内容 方法 任务

第一节 《乡土本色》 精读 1.理解重要概念,并给下列概念下定义:乡土社会、礼俗社会、法理社会、土气、愚、特殊语言、学习。

2.用思维导出画出三篇文章的结构,并分述其论证思路。

3.分别归纳三个章节的主旨,并分析他们之间的联系及在全书中的地位。

第二节 《文字下乡》 《再论文字下乡》 泛读

阶段二:

课时 内容 方法 任务

第三节 《差序格局》 精读 1.理解重要概念,并给各组概念下定义:

①差序格局—团体格局

②自我主义—个人主义

③小家族—家庭

④亚普罗式—浮士德式

⑤礼治—法治、无为政治

⑥长老权利—横暴权力、同意权力。

2.用思维导出画出这八篇文章的结构,并论述其思路。

3.分别归纳主旨,并分析其相互的联系。

第四节 《系维着私人的道德》 《家族》 《男女有别》 泛读

第五节 《礼治秩序》 《无讼》 《无为政治》 《长老统治》 泛读

阶段三:

课时 内容 方法 任务

第六节 《血缘和地缘》 精读 1.用思维导出画出三篇文章的结构,并分述其论证思路。

2.分别归纳三个章节的主旨,并分析他们之间的联系及在全书中的地位。

第七节 《名实的分离》 《从欲望到需要》 泛读

阶段四:

课时 内容 方法 任务

第八节 阅读总结与交流 撰写收获 分组交流 1.用思维导图展示各章节的关系。

2.罗列对比概念。

3.写一篇读后感,谈谈自己的思考,谈谈本书对我们认识当今中国社会的意义。

第九节 阅读成果展评 多种方式展示,如:报告,演示文稿等。 1.思维导图展评。

2.笔记展评。

3.开展辩论活动。

学习方法指导

第一步:粗读

目录、序、后记、附录

作者简介、内容摘要、关键字词等

第二步:精读

批注

标记感兴趣的问题、理解核心概念、脉络、表达技巧、赏语言特色等

第三步:研读

梳理整本书的体系、写读书笔记等

第四步:重读

课后再去读一读

第三部分

章节阅读典例

批注阅读

批注阅读是指在自主阅读时,对文章的语言进行感知,对文章的内容、层次、思想感情、表现手法、语言特色、精彩片段、重点语句等,在思考、分析、比较、归纳的基础上,用线条等符号或者简洁的文字加以标注的读书方法。

做批注的方法:

感 想式

补充式

联想式

评价式

质疑式

主旨句:看李白连反抗权贵都这么豪迈。

例:天姥山果真山势高过了五岳吗?

许子将:子治世之能臣,乱世之奸雄。

青衫:唐代官职低的服色为黑色

对《插秧歌》首联进行联想

好批注的要素

有趣

会心一笑即为趣,批注中那些让你觉得有意思的地方。

有惑

对原文产生了真正的疑惑,提出了值得思考的问题。

有得

解决了生活中或其他阅读中的某些困惑。

有补

借助工具书、参考书或生活经验对原文内容进行补充延展。

批注评价

眉批

(书头上)

旁批

(字、词、句、旁边)

侧批

(书页右侧)

尾批

(批在一段或全文之后)

批注的位置:

阅读并作批注

差序格局(节选)

①西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。在社会,这些单位就是团体。我说西洋社会组织像捆柴就是想指明:他们常常由若干人组成一个个的团体。团体是有一定界限的,谁是团体里的人,谁是团体外的人,不能模糊,一定分得清楚。

运用比喻的手法,形象地说明了西洋社会的“团体结构”,即团体界限清晰,团体内部关系相同。

在团体里的人是一伙,对于团体的关系是相同的,如果同一团体中有组别或等级的分别,那也是事先规定的。我用捆柴来比拟,有一点不太合适,就是一个人可以参加好几个团体,而好几扎柴里都有某一根柴当然是不可能的,这是人和柴不同的地方。我用这譬喻是在想具体一些使我们看到社会生活中人和人的关系的一种格局。我们不妨称之作团体格局。

②家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有一位朋友写信给你说他将要“带了他的家庭”一起来看你,他很知道要和他一同来的是哪几个人。在中国,这句话是含糊得很。在英美,家庭包括他和他的妻以及未成年的孩子。如果他只和他太太一起来,就不会用“家庭”。在我们中国“阖第光临”虽则常见,但是很少人能说得出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

批注:以“家庭”为例,对比西洋社会和中国传统社会对于团体概念的理解;西洋社会的“家”只包括夫妻二人和未成年的孩子,中国的“家”是模糊的,可大可小,人可多可少。

③提到了我们的用字,这个“家”字可以说最能伸缩自如了。“家里的”可以指自己的太太一个人;“家门”可以指伯叔侄子一大批;“自家人”可以包罗任何要拉入自己的圈子,表示亲热的人物。自家人的范围是因时因地可伸缩的,大到数不清,真是天下可成一家。为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

为了使生涩的理论为更多人熟知,费孝通先生用“石头扔到水中”的例子说明中国的社会结构;这种社会结构的学术性表达为“多重同心圆”,人的关系是一层一层的,由近及远,这种关系结构还可以用来考查亲缘和地缘的关系。

④以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特性了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢?我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。《释名》于“伦”字下也说:“伦也,水文相次有伦理也。”潘光旦先生曾说:凡是有“仑”作公分母的意义都相通,“共同表示的是条理、类别、秩序的一番意思”。

引入儒家“人伦”和《释名》来证明中国社会结构与“伦”的相似关系,可见差序结构由来已久。定义了中国社会结构的形态后,作者揭示了中国社会结构的基本特性,那就是“人伦”。要解析中国社会结构的形成规则,不得不找到中国文化的源头:以孔孟为代表的儒家思想。

⑤“伦”重在分别,在《礼记 祭统》里所讲的十伦,鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。“不失其伦”是在别父子、远近、亲疏。伦是有差等的次序。在我们现在读来,鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,怎能和贵贱、亲疏、远近、上下等抽象的相对地位相提并论?其实在我们传统的社会结构里最基本的概念,这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。《礼记 大传》里说:“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。”意思是这个社会结构的架格是不能变的,变的只是利用这架格所做的事。

《礼记》中的这句话意思是以亲人为亲近,以尊长为尊敬,以年长为长辈,男女不同,要区别对待,以上是不可变革的真理。这句话是封建社会提倡的人伦制度,对于现代社会并不完全适用,此文及解析并不评论其对错。

⑥孔子最注重的就是水纹波浪向外扩张的“推”字。他先承认一个“己”,推己及人的己,对于这己,得加以克服于礼,克己就是修身。顺着这同心圆的伦常,就可向外推了。“本立而道生”,“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也”。从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。《中庸》里把五伦作为“天下之达道”。因为在这种社会结构里,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他“善推而已矣”。

从“己”“推”出去的与其他人的一个个社会影响就是社会关系,这种社会关系是一种有范围的“圈子”。

⑦在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个“己”作中心的。这并不是个人主义,而是自我主义。个人是对团体而说的,是分子对全体。在个人主义下,一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;一方面是宪法观念,指团体不能抹煞个人,只能在个人所愿意交出的一份权利上控制个人。这些观念必须先假定了团体的存在。在我们中国传统思想里是没有这一套的,因为我们所有的是自我主义,一切价值是以“己”作为中心的主义。

处于“能放能收”“能伸能缩”的差序格局中心的“己”所奉行的是自我主义。可以将“差序格局”理解为外显的社会结构,而把“自我主义”看作是内隐的思维结构。

⑧自我主义并不限于拔一毛而利天下不为的杨朱,连儒家都该包括在内。杨朱和孔子不同的是杨朱忽略了自我主义的相对性和伸缩性,他太死心眼儿,一口咬了一个自己不放;孔子是会推己及人的,可是尽管放之于四海,中心还是在自己。子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之。”这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,像四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动。孔子并不像耶稣,耶稣是有超于个人的团体的,他有他的天国,所以他可以牺牲自己去成全天国。孔子呢?不然。

再次引用孔子的话来证明孔子“推己及人”的差序结构思想,及其相对性和伸缩性;

第四章 差序格局(示例)

这些所谓的“私”的问题其实就是一个群、己的界限怎样去划分的问题?我们传统的划法,自然和现代西方的划分方法不同。如果把西方社会比作是一捆柴,那么每个家庭就是一根一根的柴,虽然大家捆在一起,但是每一根还是能够分得很清楚。在西方人眼中,家庭的概念很明确,就是指他和他的妻子,以及未成年的孩子。

但是我们在中国传统的语境当中,“家”这个字可以说是最能收放自如的。正是因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而变化,所以中国人对世态炎凉特才别有感触。

西洋社会不太有人情冷热的问题,即便是抚养孩子、赡养父母这样的人情事,他们也都当作是权力义务问题。

中国传统十分讲伦理,这个“伦”字就是差别、次序的意思。人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。比如说君臣、父子、长幼、夫妇、男女等,都是有一个等级次序先后。

做好摘抄

绘制思维导图

阅读材料并回答问题:请结合材料,概括“差序格局”的主要特点。

家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有朋友写信说他将要“带他的家庭”一起来看你,你就知道要和他一同来的是哪几个人。在中国,这句话却模糊得很。在英美,家庭包括他和妻以及未成年的孩子。如果他只和太太一起来,就不会用“家庭”。在我们中国常用“阖第光临”,但是很少人能说出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

提到用字,“家”字可以说最能伸缩自如了。“家里的”可指自己太太一个人,“家门”可指叔伯侄子一大批,“自家人”可以包罗任何要拉入自己的圈子、表示亲热的人物。自家人的范围是因时因地可伸缩,大到数不清,真是天下可成一家。

习题演练

为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,西洋的格局是一捆一捆扎清楚的柴,我们的格局(实际上就是差序格局)好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里也不过指其广袤的意思而已。这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网,但是没有一个网所罩住的人是相同的。在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属,所同的只是这体系罢了。天下没有两个人所认取的亲属可以完全相同的,以亲属关系所联系成的社会关系的网络来说,是个别的,每一个网络有个“己”作为中心,各个网络的中心都不同。

(节选自《乡土中国·差序格局》,有删改)

参考答案:

①差序格局是有中心的,每个人都是关系中的中心(或每一个网络有个“己”作为中心)。

②差序格局是由各种关系组成的,如亲属关系、社会关系等。

③这种格局是动态变化的,是不断向外扩展的,各个网络的中心都不同。

请结合材料,概括“差序格局”的主要特点。

第四部分

整体把握和拓展延伸

①《乡土本色》。该章大抵是全书的总论。“从基层上看去,中国社会是乡土性的。“

②《文字下乡》与《再论文字下乡》。这两章说明了一个问题——乡土社会不用文字绝不能说是“愚”的表现。

③《差序格局》。从《差序格局》到《男女有别》,讲的是家、国、天下三者的伦常关系在社会学上的意义。

④《家族》《男女有别》。这两篇讲的都是中国传统感情定向的问题。

⑤《礼治秩序》《无讼》讨论乡村社会中人们如何基于宗法制家庭的感情进行道德判断和约束。乡土社会治理方式是“人治”而不是“法治”。

⑥《无为政治》《长老统治》和《名实的分离》,讲的是四种权力。

内容概要

阅读下面的文字,完成题目。

社会学及人类学大师——费孝通

①1910年11月2日费孝通出生于江苏吴江。由于受到曾留学日本的父亲和喜欢新思想的母亲的影响,费孝通在蒙童时代就开始接受了不同于传统教育的新式教育。

②1928年,带着医学救国的理想,费孝通进入东吴大学学习医学,但是没过多久,他发现当时中国的很多问题光靠医学是不能解决的,而是要首先解决人的问题。于是在1930年,在燕京大学社会学系系主任许仕廉的影响下,他注册进入了燕京大学社会学系,开始了他的学术人生。

拓展阅读

③1935年夏,在老师吴文藻的推荐下,费孝通应当时的广西省政府之邀赴大瑶山开始了广西特种民族考察。考察中,费孝通误入瑶族人设下的“虎阱”,身受重伤,在养伤期间就开始进行了对中国江南村落小社区的田野调查。1936年秋,费孝通带着他养伤期间的调查结果远赴英伦深造。在导师马林诺斯基的指导和鼓励下,根据出国前的社会调查成果,完成了他的成名大作——《江村经济》。在书中,费孝通通过对乡土中国的描述,从历史的变迁中进行客观调查分析,认为小城镇含有中国特色的农村发展大问题。《江村经济》于1939年在伦敦出版后,被欧洲许多大学的人类学学生奉为必读参考书。费孝通也因此在1981年获得英国皇家人类学会授予的人类学界最高奖——赫胥黎奖。

④1946年7月,李公仆、闻一多被暗杀后,费孝通面临的处境十分危险。但是费孝通并没有因此就放弃了对专制的批判,他在《这是什么世界》一文中写道:“一个国家怎能使人人都觉得自己随时可以被杀!人类全部历史里从来就没有过这种事。我们如今活在什么样的世界里?”

⑤1957年费孝通被错误地划为右派;“文革”中,一切学 术研究活动都被迫停止,直到1979年复出。当事后有人对这段不堪回首的历史作出上联“早春前后,大江南北,一例前生事”请他对时,他慨然对曰:“千秋功罪,文章高下,尽付后人论。”

⑥20世纪80年代中期,费孝通开始了他的第二次学术生命。作为一个社会人类学家,费孝通已是八十多岁的高龄,但他每年都花三分之一的时间去搞调查,他边行走,边调查,边思考,他多次提出改变穷困地区的重要建议,把他的智慧全部献给了祖国。正如他晚年所写的《江村偶读》一诗:“李白六十二,杜甫五十九。我年已古稀,虚度岂可究?梦回苦日短,碌碌未敢休。文章千古事,万顷一沙鸥。”

⑦2005年4月24日22时38分,费孝通结束了他半个世纪无愧于心的考察,中国失去了一位杰出的知识分子,中国知识界蒙受了巨大的损失。但是,“逝者如斯,而未尝往也”。

⑧作为著名社会学家、人类学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人,费孝通用生命、劳动和乡土完美结合的爱国情怀是最不怕岁月冲刷的。

(摘自《大师中国》,有删改)

1.下列对材料有关内容和写法的分析和概括,正确的一项是( )

A.费孝通在1981年获得英国皇家人类学会授予的赫胥黎奖,因而他的成名作《江村经济》被欧洲许多大学的人类学学生奉为必读参考书。

B.在“文革”中,费孝通受到迫害,但他慨然说:“千秋功罪,文章高下,尽付后人论。”可见,他并没有被历史的旋涡吞没。

C.费孝通能成为社会学及人类学大师,既有父母和系主任许仕廉的影响,也与导师的帮助和鼓励分不开,还和自身的追求及努力息息相关。

D.文中多次引用费孝通的话,增强了作品的真实性和文学性,突出了人物的特点并丰富了传主的思想精神,同时使传记具有更为感人的力量。

C

2.作为社会学及人类学大师,费孝通身上有哪些可贵品质?请结合材料简要分析。

①躬行实践,学以致用:费孝通注重调查实践,实事求是,他反对为研究而研究,认为真正的学术是可以做装饰品和粮食的。

②爱国爱民,孜孜不倦:他弃医从文,一心要改变农民的穷困,志在富农,为完成志愿碌碌不休。

③勇敢无畏,积极进取:在处境危险时,依然批判专制;“文革”后复出,他一如既往,开始他的第二次学术生命。

④乐观自信:当别人提到他遭遇的不幸时,费孝通直言:“千秋功罪,文章高下,尽付后人论。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读