人音版四年级音乐上册(五线谱)第3课《聆听 打字机》教学设计

文档属性

| 名称 | 人音版四年级音乐上册(五线谱)第3课《聆听 打字机》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-08-04 10:45:33 | ||

图片预览

文档简介

打字机

——小学五年级第6课教学设计

教学基本信息

课题 打字机

学科 音 乐 学段 3-6 年级 五年级

相关领域 核心内容:感受与欣赏领域中的音乐表现要素、音乐体裁与形式、音乐情绪与情感。相关内容:表现领域中的演唱、识读乐谱以及创造领域的即兴编创。

教材 书 名:北京市义务教育教科书《音乐》五年级上册出 版 社:人民音乐出版社

1、 指导思想与理论依据

(一)指导思想

本教学设计以“听觉体验”为主线,从生动有趣的教学情境出发,尝试多种教学方法,积极调动学生主动性,努力激发学生的想象力和培养学生的编创能力,让学生在音乐实践活动中学习乐曲相关技能,提高学生在音乐欣赏过程中的实际获得。

(二)理论依据

本课的理论依据是:

1.《音乐课程标准》中“学生通过音乐课程学习和参与丰富多样的艺术实践活动,探究、发现、领略音乐的艺术魅力,培养学生对音乐的持久兴趣。”

2.《小学音乐学科能力标准及教学建议》中“聆听音乐,通过对音响和谱例的分析,从情绪、旋律、形象、力度等方面感受不同乐段的特点;基于音乐特点设计音乐活动。”

二、教学背景分析

(一)学习内容分析

1.作曲家及作品背景

莱罗尔·安德森(Leroy Anderson,1908-1975)是20世纪美国著名作曲家、指挥家。《打字机》是人音版第九册第六课的欣赏曲,是安德森所创作中多部微型管弦乐中深受听众喜爱、流传最广的作品之一,也是安德森音乐创作盛期时的作品。这首作品是安德森在办公室打字的时候,听到打字机发出“嗒嗒”的击键声以及换行的“叮”声后,促发灵感以打字机作为打击乐器而创作的。

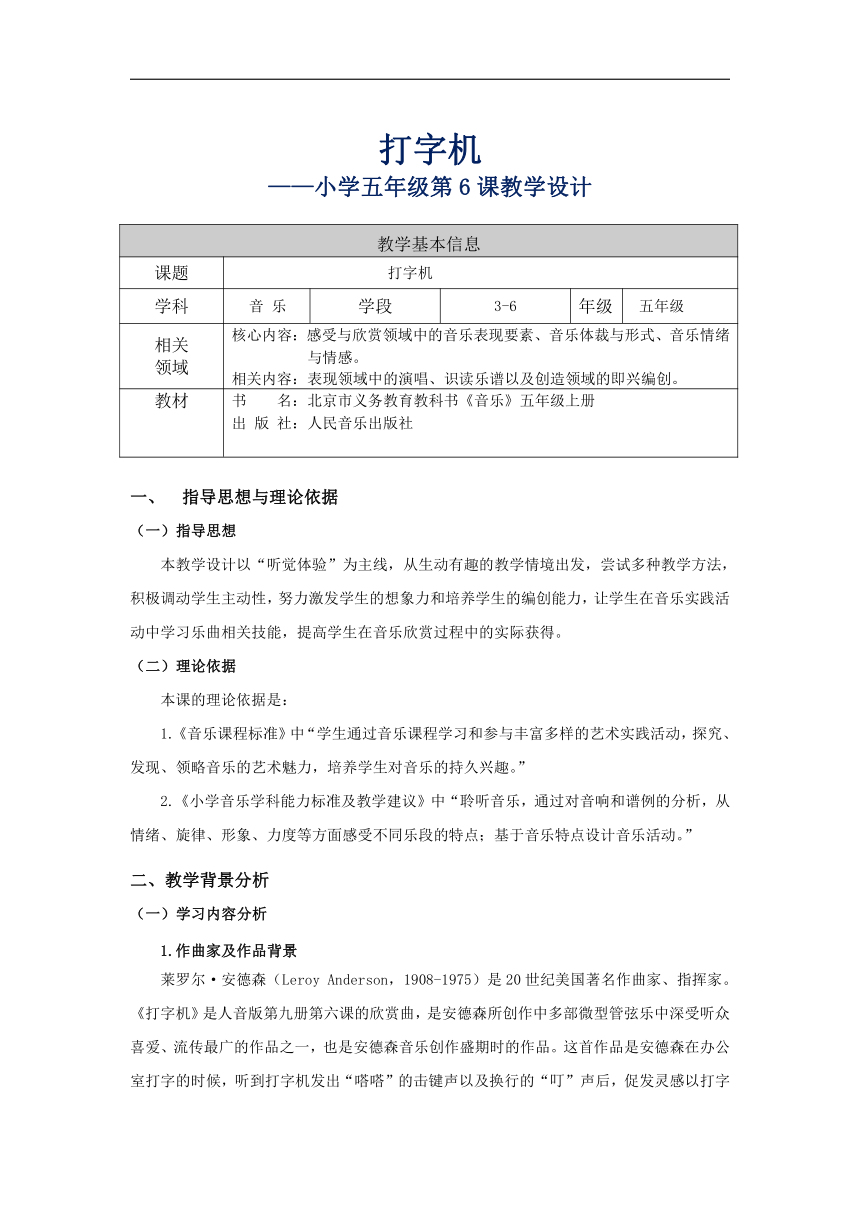

2.乐曲分析

《打字机》的结构为复三部曲式,节拍为2/2拍,速度为=160,情绪欢快活泼。

曲式结构图:

(1)引子(Intro)

开头8小节为引子,模进的特征加上较快的速度,让人产生忙碌和期待感。

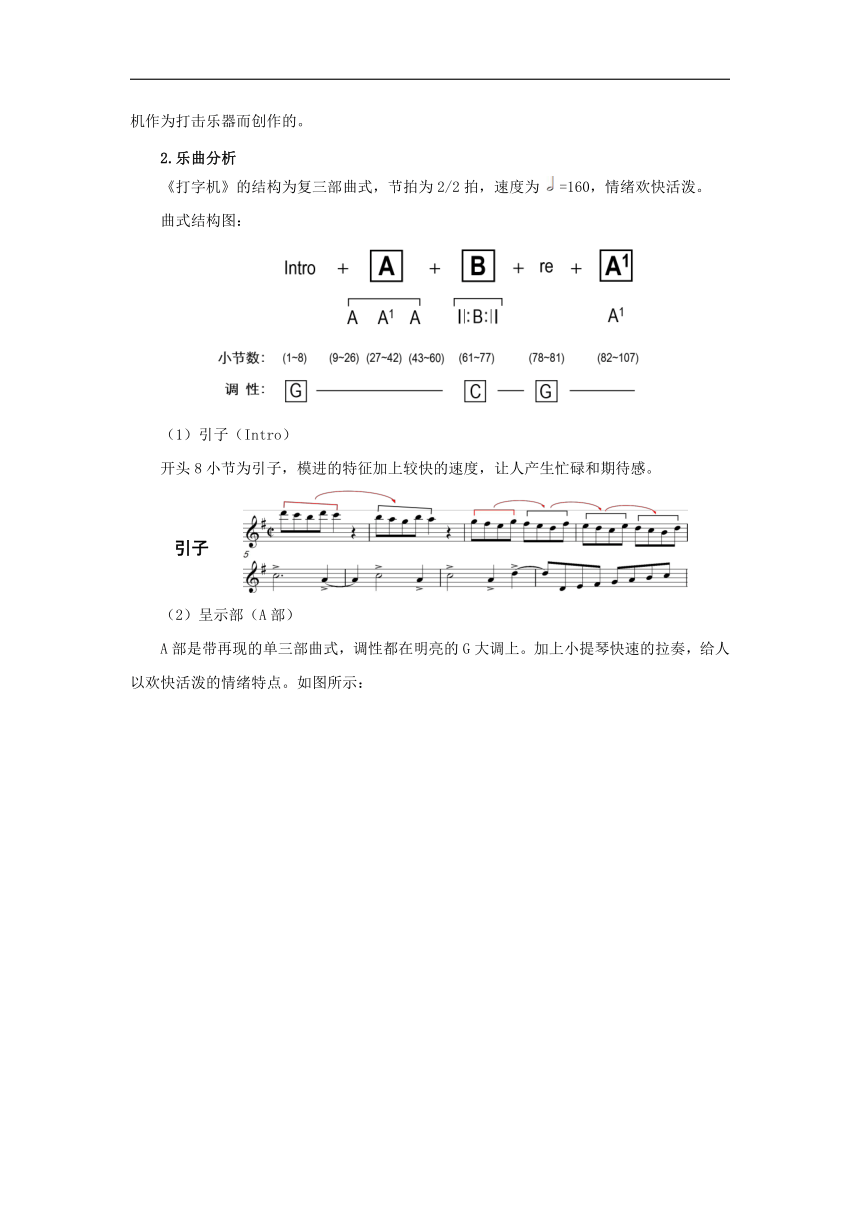

(2)呈示部(A部)

A部是带再现的单三部曲式,调性都在明亮的G大调上。加上小提琴快速的拉奏,给人以欢快活泼的情绪特点。如图所示:

A乐段的主题动机音域为三度,以均匀的八分音符构成的四音组进行快速模进,发展成具有锯齿形特点的旋律,形象地表现出打字机员娴熟的工作技巧与所处的繁忙的工作场景。本乐段由带有“起承转合”发展关系的四个乐句构成,乐句结构较规整,且结尾都有打字机的“满行提示声”和“倒机声”。

A'段为发展型中段,同样由四个乐句构成,其音乐材料是由A段中第二乐句派生而来,在断句上略显短促,音乐特征有所改变。

再现段A完全重现了呈示段A的音乐内容,之后直接转调进入中间部(B部)。

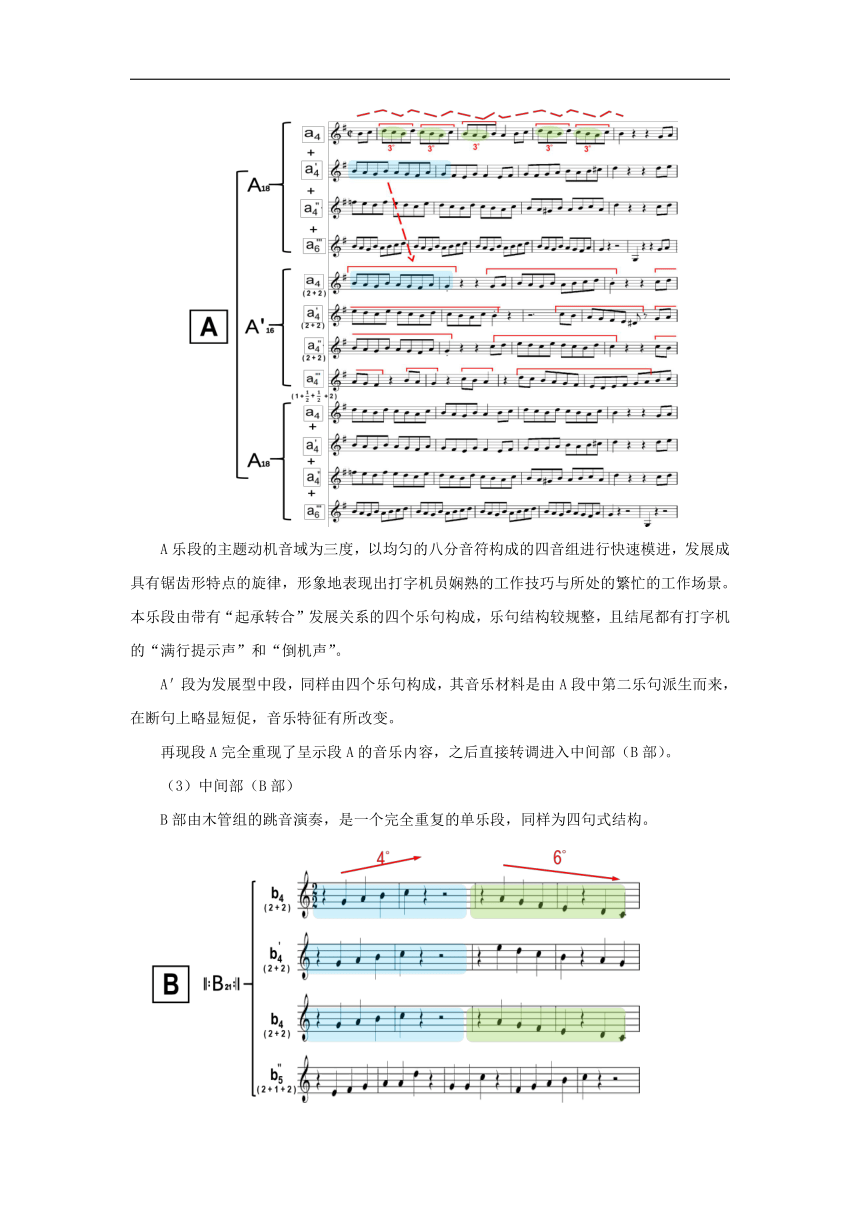

(3)中间部(B部)

B部由木管组的跳音演奏,是一个完全重复的单乐段,同样为四句式结构。

主题句b由两个问答式的乐节构成。第一乐节上行四度且力度渐强,第二乐节下行六度且力度渐弱,所呈示的旋律为大山型,起伏较大,加上放宽一倍的节奏以及明亮的C大调,表现出俏皮轻松的情绪。

(4)连接(re)

四小节的连接与引子材料相同,为四音组的模进。它为之后“忙碌的状态”的再现起到提示作用。

(5)再现部(A'部)

A'部为减缩再现,它是在A部基础上缩减成的一个六句式乐段,其调性回归主调G大调。

这部分前三句为规整的四小节乐句,第四句分裂为两个两小节的乐汇,第五句继续分裂,形成更细小的乐汇,第六句进行了综合。给人以期待和激动的感受,仿佛即将完成一天的工作。结尾音域不断攀升至小字二组的主音,最后在小字组的主音结束,使得音乐形象更加鲜明,让人联想到工作结束后轻松愉悦的场景。

乐曲旋律由级进的音高与均匀的节奏构成,以模进的方式不断快速发展,和声以 I-IV-V的正功能进行居多,G大调——C大调——G大调的调性布局整体音响明亮积极,突出了音乐欢快的情绪。以上各音乐要素相结合,诙谐地表现出办公室内人们忙碌但愉快的工作场景。

3.音乐形象——打字机

打字机(Typewriter)是用以代替手工书写、 誊抄、 复写和刻制蜡板的机器。通过敲击键盘上的某一个按键,该按键对应的字符的字模会打击到色带 ( https: / / baike. / doc / 2143389-2267897.html" \t "_blank )上,从而在纸或其他媒介上打出该字符。每次字符的敲打,打字机都会把纸向左移动,以备打印下一个字符 ( https: / / baike. / doc / 2529629-2672477.html" \t "_blank )。所以在换行的时候需要做“倒机”的动作。

乐曲《打字机》中运用了打字机作为演奏乐器,所发出的“嗒嗒”击键声、“叮”换行提示声、“嚓”换行声,形象地描绘出一台正在工作中的“打字机”。

4.作品扩展及课堂创编

《调皮的小闹钟》是学生在二年级欣赏过的另一部安德森管弦乐作品,在课堂的尾声引出《调皮的小闹钟》,强化学生对安德森创造特征的记忆,同时启发学生关注身边的声音。

基于作品衍生出的课堂编创活动,围绕安德森“音乐源于生活”的创作理念,启发学生结合生活体验探索音乐与音响,创作并表演命题音乐——《课堂的声音》。这一活动在检验与强化音乐结构记忆的同时,也能启发学生创新思维,传递“音乐源于生活”的理念,继而达到培养学生自信心、增强合作意识、提高创新能力的育人目标。

(二)学生情况分析

本课针对我校五年级一班的学生进行设计。本班共40人,男生18人,女生22人,这一阶段的学生想象力丰富,乐于参与音乐实践活动。因我校从二年级开始开设音乐基础课,所以学生在音乐欣赏、律动感受、识谱能力等三个方面有较好表现。这些都是上好本堂课的有利资源,但也不乏有基础差、律动表现欠佳的同学。

1.音乐欣赏方面

五年级的学生已具备了一定的欣赏乐曲的能力,对于记忆音乐主题与归纳音乐结构的欣赏方式并不陌生,但主题记忆与结构听辨仍会欠精准。因此,本课中以感受音乐形象为基础,聚焦音乐要素,结合观看动态图形谱,让学生能更准确的记忆主题与听辨结构。

2.律动表现方面

本班学生对于准确的判断乐曲的速度以及强弱规律的具备一定能力,尤其对于乐曲中的二拍子的强弱律动掌握较好。他们喜欢律动,能够选择合适的打击乐器进行准确击拍。虽乐于模仿,但缺乏一定的想象力与表现力,所以在本课中,我让学生以在想象为基础上进行模仿表现,加上讲故事的方式来激发学生的表现力与参与活动的热情。

3.识谱能力方面

本班学生从二年级开始识读C大调的乐谱,且基本具备了识读首调乐谱的能力。本课将乐曲《打字机》中的B段设为识谱环节,该段的四个乐句中包含两个重复的乐句,旋律以级进为主,调性为C自然大调。所以学生可以轻松完成本节课的识谱内容,并达到记忆主题B的目的。

(三)教学方式与手段说明

教学方式:情境创设、聆听感受、启发想象、体态动作、合作实践

教学手段:紧紧围绕音乐进行律动模仿、想象创造,让学生真正走进音乐、体验音乐、表现音乐,再创造音乐,整个教学过程围绕“如何让学生更好地感受音乐”这一主题组织实施,将音乐教学有机地融合在音乐活动中。

(四)技术准备

1.网络下载《打字机》动画视频。

2.用Power Point制作课件。

3.用Cubase剪辑音频。

(五)前期教学状况、问题与对策

前期教学状况:本班学生对学习音乐有兴趣,能积极参与到音乐活动之中,模唱主题能够控制声音,基本没有喊唱现象, 有一定的音乐理解能力,但对“打字机”比较陌生。

问题1:对打字机陌生

对策:播放打字机视频动画,并联系电脑、手机等打字工具介绍打字机。

问题2:主题段记忆欠精准

对策:聆听感受、想象场景、归纳音乐要素、图形谱强化记忆,结合律动表演、模唱与唱谱的方式让学生记忆主题。

问题3:乐曲结构判断有误

对策:引导学生通过对全曲的情绪变化以及对各主题特点的把握讲故事,让学生联想情境引出音乐结构,形成对音乐结构更清晰的认识。

三、教学目标

(一)“情感﹒态度﹒价值观”目标

喜欢《打字机》这首乐曲,感受乐曲欢快的情绪,乐于体验、乐于表现。

(二)“过程与方法”目标

通过欣赏视频产生学习兴趣进入学习情境;通过“总—分—总”的结构欣赏音乐,配合视觉映像和肢体律动感知乐曲基本结构,把握音乐脉络与细节特征;通过了解音乐背景,参与即兴创作,增强音乐体验,强化音乐形象。

(三)“知识与技能”目标

知识目标:1.了解乐曲的基本曲式结构;

2.反复聆听乐曲加强对音乐主题记忆并能哼唱。

技能目标:1.在模拟情境的音乐活动中,深化音乐形象;

2.加强对音乐的感受与体验,进而培养表现力提高合作意识。

四、教学重点与难点

教学重点:多种形式参与的聆听;感受与表现不同主题的音乐形象

教学难点:主题旋律的记忆;乐曲曲式结构的听辨

五、教学过程

(一)创设情境,激趣导入课题

【环节目标】通过观看视频,抓住学生注意力和学习兴趣,让学生直观了解“打字机”的形象、使用方法以及声音,进而引出课题——《打字机》。

1.师生交流,激发兴趣

教师导语:今天要给大家分享一首特别有趣的乐曲,之所以有趣,是因为乐曲用到了一个打字工具做为打击乐器使用,你们能猜到这个打字工具是什么吗?

预设答案:手机、电脑等。

2.结合视频,启发想象

(1)教师播放以《打字机》为背景音乐的动画视频,提出“关注打字工具的使用动作与发出的声音”。

(2)学生回答出“打字机”,并模仿使用打字机时“打字动作”与“倒机动作”。

教师小结:打字机可是个老古董。一行写满了,需要滑动把手才能换行。这个动作叫“倒机”。我们现在所用的电脑键盘的前身就是打字机的键盘。想想现在电脑和手机的使用频率再想想打字机,是不是作用可大了,所以当电脑出现前,美国的办公大楼里处处传出打字机的声音。

3.强化形象,引出课题

(1)学生将听到的声音联系到动作中。

教师小结:打字的动作联想到“嗒嗒嗒”的声音,倒机的动作联系到“满行提示声”和“倒机声”。

(2)学生跟着视频模仿打字的动作。

(3)师生结合讨论引出课题——《打字机》。

(4)教师出示课题并对乐曲做简单介绍。

【环节说明】在导入环节中,播放《打字机》为背景音乐的视频,让学生直观感知“打字机”,通过讨论及模仿打字机的声音、动作具象到打字机,激发学生联想,强化学生对打字机使用的方法与打字机声音的记忆及打字机形象。本环节旨在学生在聆听和实践中逐步熟悉音乐,掌握音乐的规律,从而更准确地表现音乐,也符合新课程所提倡的以学生为本的理念。

(二)激发想象,感受音乐形象

【环节目标】1.加深学生对乐曲的体验与音乐感知,采用律动、声势模仿等活动形式引导学生参与音乐体验,引发想象与联想,不断加强学生对音乐主题的理解和记忆。

【环节目标】2.能够判断乐句之间“相同”、“不同”、“相似”的关系。(《北京市中小学音乐学科部分音乐能力要求》三年级期末及以上各年级音乐结构分析与表现能力的要求)

1.整体聆听,感知音乐形象

(1)教师播放完整乐曲,引导学生感受音乐并想象画面,判断音乐情绪与速度。

(2)学生说出音乐情绪与速度。(情绪为欢快活泼,快速。)

(3)教师提出“乐曲中打字员有哪些状态”。

预设答案:“忙碌”、“放松”。

(4)教师播放A、B不同音乐主题,学生明确音乐中忙碌与放松的状态。

2.分段聆听,记忆音乐主题

● 聆听A段,感受忙碌的工作气氛

(1)学生初听并想象画面,边听、边模仿忙碌打字的状态,同时思考形成忙碌状态的音乐要素。

教师小结:旋律起伏小、速度快、节奏密集。

(2)学生复听A段,判断结构。

预设答案:四乐句。

(3)学生再次聆听,边打节拍边数出每乐句“铃声”与“倒机声”出现的位置。

(4)教师出示图形谱揭晓答案,学生随音乐律动,模仿打字员打字,并在“回车键”处做“倒机”的动作。

● 聆听B段,感受轻松的工作氛围

教师导语:体会了A段中打字员忙碌而愉快的场景,听听B段又感受到什么画面?

(1)学生边听、边想象与模仿放松打字的状态。

预设答案:休息、聊天、喝咖啡等。

(2)教师提出“为什么会有这样的感觉?”,学生思考形成放松状态的音乐要素。

教师小结:旋律起伏较大、节奏放宽、速度不变等。

(3)教师出示动态图形谱,引导学生用“beng”模唱并归纳出音色特点。

教师小结:A段旋律是由小提琴拉奏的密集起伏的线条,而B段旋律是由木管演奏的跳音,声音更有颗粒感与弹性。

(4)教师提问寻找“满行提示声”与“倒机声”的位置问题,学生通过不同颜色点的提示,找到音效位置并发现不同的颜色分别代表不同的旋律进行方向和力度变化。

教师小结:蓝色代表上行,且力度渐强;绿色代表下行,且力度渐弱。“满行提示声”与“倒机声”的位置在旋律走向与力度起变化的地方。

(5)教师出示带有音效位置的图形谱,学生边模唱边模仿打字动作,在音效处突出“倒机”动作。

(6)教师出示乐谱,学生观察乐谱特征进行试唱,并在此基础上加入律动,完成情境表演。

【环节目标】3.能够唱准La-sol-mi-do(《北京市中小学音乐学科部分音乐能力要求》三年级期末及以上各年级音准能力的要求)

【环节说明】针对五年级学生的年龄特点和心理特征,将如何表现音乐要素视为本环节音乐活动的重要部分。以多种方式引导学生倾听音乐,以各种趣味性的教学手段与形式吸引学生体验音乐。在欣赏过程中引导学生想象情境并模仿音乐形象,使学生在丰富的实践活动中体验和感受音乐要素的表现作用,自觉主动地参与音乐审美活动和音乐学习,从而更好地感受音乐形象和音乐脉络。

(三)完整聆听,明确乐曲结构

【环节目标】引导学生自主发现结构特点并归纳结构。让学生在愉快的活动中再次回忆各乐段的结构、旋律等特点,巩固理性认识。

1.故事情境,引出乐曲结构

(1)教师播放完整乐曲,引导学生根据乐曲用一句话讲情境故事。

(2)学生根据乐曲情境想象故事“忙碌——悠闲——忙碌”。

(3)教师提出“如果用字母表示乐曲的结构,该如何表示?”

(4)学生回答“A-B-A”。

教师小结:开头与结尾的A部分的长度与结束句都不一样,所以乐曲的结构应该用“A-B-A'”表示。

2.加打击乐,演绎完整情境

(1)教师出示打击乐器(三角铁、沙锤、碰钟),提问“你们觉得它们的音色像乐曲中的什么声音?”

(2)学生选择三角铁模仿乐曲中的铃声,沙锤模仿倒机声,并进行情境表演。

教师小结:注意情境表演中前奏的准备状态、A乐部的忙碌状态、B乐部的放松状态、间奏的过渡状态、A'乐部的冲刺至最后结束状态。

【环节说明】采用听音乐“讲故事”来归纳结构,从学生的兴趣入手,激发学生音乐想象力的同时,将乐曲的结构问题轻松解决。加入打击乐器进行完整的故事情境的表演,则更多的调动了学生积极性。在丰富地实践体验中强化了音乐结构,培养了学生的节奏感、自信与合作能力。音乐欣赏是富有想象力且感性的体验。本环节既明确了音乐结构,又达成从感性认识到理性认识的升华。

(四)思维拓展,丰富音乐体验

【环节目标】加深了解乐曲背景,启发学生探索音响与音乐,关注生活中的声音,衍生思考。在巩固乐曲结构的基础上,让学生边看边在体态律动中再次感受旋律的进行,体验编创的乐趣。

1.简介作曲家与创作背景

(1)教师介绍作曲家以及创作背景,并结合《调皮的小闹钟》来介绍作曲家的创作特点,激发学生创作的兴趣与方向。

(2)学生回忆《调皮的小闹钟》中闹钟的“音效”。

教师小结:美国作曲家、指挥家安德森非常善于发现身边的有趣声音。《打字机》就是他在办公室打字的时候,听到打字机发出的“嗒嗒嗒”的击键声以及换行的“叮”声而产生灵感,以打字机作为打击乐器而创作的。”

2.启发创新与扩展实践

教师导语:只要你善于观察,倾听身边有趣你声音,我们也可以创作出好听的音乐。

(1)教师出示《课堂的声音》的结构,引导发挥想象力将音效做替换。

(2)学生观察结构,结合A段想象音效。

预设回答:说话的声音、写字的声音、圆珠笔的声音、翻书的声音等。

(3)教师提出“课堂中教师和学生的状态是怎么样的?”

(4)学生想象动作,在音乐完整的基础上完成情境表演。

【环节说明】本环节通过介绍作曲家及创作背景,让学生了解《打字机》中的“声音美”;介绍《调皮的小闹钟》,启发学生关注生活中细节的“声音美”;最后完成即兴编创,创作出属于自己的独特的“声音美”。层层延伸,旨在激发学乐想象力、培养学生的创新和合作意识。更是为了启发学生发现“音乐源于生活”的真谛。

(五)课堂总结,归纳与延伸

【环节目标】检测学生对音乐主题的记忆程度,归纳教学内容,强化乐曲记忆并引申启发学生思考。

教师引导学生回顾作品名称和曲式结构。

教师总结:这首作品是美国作曲家安德森创作的管弦乐作品。安德森是一个特别善于发现身边有趣的声音,其实只要你善于发现身边的美,你也可以创作出属于你自己的音乐。

【环节说明】本环节以师生问答方式对乐曲的基本信息进行归纳,根据《打字机》的创作特征对课堂学习目标进行升华,最后对学生提出了“关注美、发现美、创造美”的开放式的期愿。

六、学习效果评价设计

(一)评价方式

1.教师结合学生课堂表现及时进行评价,鼓励学生学习中的大胆尝试和体验,教师评价贯穿于整个学习过程之中。

2.关注学生在音乐实践活动中的参与态度、参与程度、合作愿望,通过评价提高学生学习的积极性、主动性、参与性、逐步提高审美能力。

(二)评价量规

项目 评价要点 A.优秀 B.良好 C.一般

自 评 互 评 师 评

教学效果评价 参与音乐律动节奏准确

具有听辨能力能熟悉音乐主题

想像音乐形象合理

七、教学设计特色说明

(一)设计动态图形乐谱,提示与明确音乐特点

学习与记忆乐曲A、B不同主题段的过程中,利用多媒体动态图形谱,对各乐段的旋律的形态、走向以及结构进行了可视化处理。通过动画提示动作,引导学生边听音乐边在准确的位置上进行音乐律动,大大提高了学生的学习兴趣以及学习效率。

(二)聆听音乐联想情境,启发学生自主思考

在本教学设计中,教师将“感受音乐本身”设为是最重要的设计理念,而“聆听音乐、联想情境”也被作为感受音乐的重要手段。学生聆听音乐后通过想象不同音乐形象,可以轻松归纳出影响音乐形象的各音乐要素;而学生模仿“打字员”娴熟动作的过程,也能激发对于听辨乐段结构与乐句长短的需求;最后学生根据想象编创故事,从而轻松归纳音乐结构。

通过“联想情境”,实现了“以学生为本”的教学思想,从“引导学生学习”转变成为“从学生的学习需要出发,让学生进行自主学习”。在激发学生的学习兴趣和求知欲的同时,实现了从感性认识上升到理性认识。

(三)律动表演与即兴编创,启发学生关注音乐

本节课将“律动表演”贯穿课堂,被作为是“感受音乐”的重要反馈。通过律动表演,学生可以将“音乐与生活联系起来”,帮助学生理解音乐;而最终的即兴创编环节则是将“生活转化为音乐”,行成了双向有机的联系,加深了学生对于音乐的感知。

环节中,教师联系《打字机》的结构,让学生结合生活经历进行即兴创作。既能激发学生参与热情,又能启发学生思考。在引导学生发现身边有趣的声音的同时,提示学生关注音乐的美也要善于发现生活的美,理解“音乐源于生活”的真谛。

引子

连接

——小学五年级第6课教学设计

教学基本信息

课题 打字机

学科 音 乐 学段 3-6 年级 五年级

相关领域 核心内容:感受与欣赏领域中的音乐表现要素、音乐体裁与形式、音乐情绪与情感。相关内容:表现领域中的演唱、识读乐谱以及创造领域的即兴编创。

教材 书 名:北京市义务教育教科书《音乐》五年级上册出 版 社:人民音乐出版社

1、 指导思想与理论依据

(一)指导思想

本教学设计以“听觉体验”为主线,从生动有趣的教学情境出发,尝试多种教学方法,积极调动学生主动性,努力激发学生的想象力和培养学生的编创能力,让学生在音乐实践活动中学习乐曲相关技能,提高学生在音乐欣赏过程中的实际获得。

(二)理论依据

本课的理论依据是:

1.《音乐课程标准》中“学生通过音乐课程学习和参与丰富多样的艺术实践活动,探究、发现、领略音乐的艺术魅力,培养学生对音乐的持久兴趣。”

2.《小学音乐学科能力标准及教学建议》中“聆听音乐,通过对音响和谱例的分析,从情绪、旋律、形象、力度等方面感受不同乐段的特点;基于音乐特点设计音乐活动。”

二、教学背景分析

(一)学习内容分析

1.作曲家及作品背景

莱罗尔·安德森(Leroy Anderson,1908-1975)是20世纪美国著名作曲家、指挥家。《打字机》是人音版第九册第六课的欣赏曲,是安德森所创作中多部微型管弦乐中深受听众喜爱、流传最广的作品之一,也是安德森音乐创作盛期时的作品。这首作品是安德森在办公室打字的时候,听到打字机发出“嗒嗒”的击键声以及换行的“叮”声后,促发灵感以打字机作为打击乐器而创作的。

2.乐曲分析

《打字机》的结构为复三部曲式,节拍为2/2拍,速度为=160,情绪欢快活泼。

曲式结构图:

(1)引子(Intro)

开头8小节为引子,模进的特征加上较快的速度,让人产生忙碌和期待感。

(2)呈示部(A部)

A部是带再现的单三部曲式,调性都在明亮的G大调上。加上小提琴快速的拉奏,给人以欢快活泼的情绪特点。如图所示:

A乐段的主题动机音域为三度,以均匀的八分音符构成的四音组进行快速模进,发展成具有锯齿形特点的旋律,形象地表现出打字机员娴熟的工作技巧与所处的繁忙的工作场景。本乐段由带有“起承转合”发展关系的四个乐句构成,乐句结构较规整,且结尾都有打字机的“满行提示声”和“倒机声”。

A'段为发展型中段,同样由四个乐句构成,其音乐材料是由A段中第二乐句派生而来,在断句上略显短促,音乐特征有所改变。

再现段A完全重现了呈示段A的音乐内容,之后直接转调进入中间部(B部)。

(3)中间部(B部)

B部由木管组的跳音演奏,是一个完全重复的单乐段,同样为四句式结构。

主题句b由两个问答式的乐节构成。第一乐节上行四度且力度渐强,第二乐节下行六度且力度渐弱,所呈示的旋律为大山型,起伏较大,加上放宽一倍的节奏以及明亮的C大调,表现出俏皮轻松的情绪。

(4)连接(re)

四小节的连接与引子材料相同,为四音组的模进。它为之后“忙碌的状态”的再现起到提示作用。

(5)再现部(A'部)

A'部为减缩再现,它是在A部基础上缩减成的一个六句式乐段,其调性回归主调G大调。

这部分前三句为规整的四小节乐句,第四句分裂为两个两小节的乐汇,第五句继续分裂,形成更细小的乐汇,第六句进行了综合。给人以期待和激动的感受,仿佛即将完成一天的工作。结尾音域不断攀升至小字二组的主音,最后在小字组的主音结束,使得音乐形象更加鲜明,让人联想到工作结束后轻松愉悦的场景。

乐曲旋律由级进的音高与均匀的节奏构成,以模进的方式不断快速发展,和声以 I-IV-V的正功能进行居多,G大调——C大调——G大调的调性布局整体音响明亮积极,突出了音乐欢快的情绪。以上各音乐要素相结合,诙谐地表现出办公室内人们忙碌但愉快的工作场景。

3.音乐形象——打字机

打字机(Typewriter)是用以代替手工书写、 誊抄、 复写和刻制蜡板的机器。通过敲击键盘上的某一个按键,该按键对应的字符的字模会打击到色带 ( https: / / baike. / doc / 2143389-2267897.html" \t "_blank )上,从而在纸或其他媒介上打出该字符。每次字符的敲打,打字机都会把纸向左移动,以备打印下一个字符 ( https: / / baike. / doc / 2529629-2672477.html" \t "_blank )。所以在换行的时候需要做“倒机”的动作。

乐曲《打字机》中运用了打字机作为演奏乐器,所发出的“嗒嗒”击键声、“叮”换行提示声、“嚓”换行声,形象地描绘出一台正在工作中的“打字机”。

4.作品扩展及课堂创编

《调皮的小闹钟》是学生在二年级欣赏过的另一部安德森管弦乐作品,在课堂的尾声引出《调皮的小闹钟》,强化学生对安德森创造特征的记忆,同时启发学生关注身边的声音。

基于作品衍生出的课堂编创活动,围绕安德森“音乐源于生活”的创作理念,启发学生结合生活体验探索音乐与音响,创作并表演命题音乐——《课堂的声音》。这一活动在检验与强化音乐结构记忆的同时,也能启发学生创新思维,传递“音乐源于生活”的理念,继而达到培养学生自信心、增强合作意识、提高创新能力的育人目标。

(二)学生情况分析

本课针对我校五年级一班的学生进行设计。本班共40人,男生18人,女生22人,这一阶段的学生想象力丰富,乐于参与音乐实践活动。因我校从二年级开始开设音乐基础课,所以学生在音乐欣赏、律动感受、识谱能力等三个方面有较好表现。这些都是上好本堂课的有利资源,但也不乏有基础差、律动表现欠佳的同学。

1.音乐欣赏方面

五年级的学生已具备了一定的欣赏乐曲的能力,对于记忆音乐主题与归纳音乐结构的欣赏方式并不陌生,但主题记忆与结构听辨仍会欠精准。因此,本课中以感受音乐形象为基础,聚焦音乐要素,结合观看动态图形谱,让学生能更准确的记忆主题与听辨结构。

2.律动表现方面

本班学生对于准确的判断乐曲的速度以及强弱规律的具备一定能力,尤其对于乐曲中的二拍子的强弱律动掌握较好。他们喜欢律动,能够选择合适的打击乐器进行准确击拍。虽乐于模仿,但缺乏一定的想象力与表现力,所以在本课中,我让学生以在想象为基础上进行模仿表现,加上讲故事的方式来激发学生的表现力与参与活动的热情。

3.识谱能力方面

本班学生从二年级开始识读C大调的乐谱,且基本具备了识读首调乐谱的能力。本课将乐曲《打字机》中的B段设为识谱环节,该段的四个乐句中包含两个重复的乐句,旋律以级进为主,调性为C自然大调。所以学生可以轻松完成本节课的识谱内容,并达到记忆主题B的目的。

(三)教学方式与手段说明

教学方式:情境创设、聆听感受、启发想象、体态动作、合作实践

教学手段:紧紧围绕音乐进行律动模仿、想象创造,让学生真正走进音乐、体验音乐、表现音乐,再创造音乐,整个教学过程围绕“如何让学生更好地感受音乐”这一主题组织实施,将音乐教学有机地融合在音乐活动中。

(四)技术准备

1.网络下载《打字机》动画视频。

2.用Power Point制作课件。

3.用Cubase剪辑音频。

(五)前期教学状况、问题与对策

前期教学状况:本班学生对学习音乐有兴趣,能积极参与到音乐活动之中,模唱主题能够控制声音,基本没有喊唱现象, 有一定的音乐理解能力,但对“打字机”比较陌生。

问题1:对打字机陌生

对策:播放打字机视频动画,并联系电脑、手机等打字工具介绍打字机。

问题2:主题段记忆欠精准

对策:聆听感受、想象场景、归纳音乐要素、图形谱强化记忆,结合律动表演、模唱与唱谱的方式让学生记忆主题。

问题3:乐曲结构判断有误

对策:引导学生通过对全曲的情绪变化以及对各主题特点的把握讲故事,让学生联想情境引出音乐结构,形成对音乐结构更清晰的认识。

三、教学目标

(一)“情感﹒态度﹒价值观”目标

喜欢《打字机》这首乐曲,感受乐曲欢快的情绪,乐于体验、乐于表现。

(二)“过程与方法”目标

通过欣赏视频产生学习兴趣进入学习情境;通过“总—分—总”的结构欣赏音乐,配合视觉映像和肢体律动感知乐曲基本结构,把握音乐脉络与细节特征;通过了解音乐背景,参与即兴创作,增强音乐体验,强化音乐形象。

(三)“知识与技能”目标

知识目标:1.了解乐曲的基本曲式结构;

2.反复聆听乐曲加强对音乐主题记忆并能哼唱。

技能目标:1.在模拟情境的音乐活动中,深化音乐形象;

2.加强对音乐的感受与体验,进而培养表现力提高合作意识。

四、教学重点与难点

教学重点:多种形式参与的聆听;感受与表现不同主题的音乐形象

教学难点:主题旋律的记忆;乐曲曲式结构的听辨

五、教学过程

(一)创设情境,激趣导入课题

【环节目标】通过观看视频,抓住学生注意力和学习兴趣,让学生直观了解“打字机”的形象、使用方法以及声音,进而引出课题——《打字机》。

1.师生交流,激发兴趣

教师导语:今天要给大家分享一首特别有趣的乐曲,之所以有趣,是因为乐曲用到了一个打字工具做为打击乐器使用,你们能猜到这个打字工具是什么吗?

预设答案:手机、电脑等。

2.结合视频,启发想象

(1)教师播放以《打字机》为背景音乐的动画视频,提出“关注打字工具的使用动作与发出的声音”。

(2)学生回答出“打字机”,并模仿使用打字机时“打字动作”与“倒机动作”。

教师小结:打字机可是个老古董。一行写满了,需要滑动把手才能换行。这个动作叫“倒机”。我们现在所用的电脑键盘的前身就是打字机的键盘。想想现在电脑和手机的使用频率再想想打字机,是不是作用可大了,所以当电脑出现前,美国的办公大楼里处处传出打字机的声音。

3.强化形象,引出课题

(1)学生将听到的声音联系到动作中。

教师小结:打字的动作联想到“嗒嗒嗒”的声音,倒机的动作联系到“满行提示声”和“倒机声”。

(2)学生跟着视频模仿打字的动作。

(3)师生结合讨论引出课题——《打字机》。

(4)教师出示课题并对乐曲做简单介绍。

【环节说明】在导入环节中,播放《打字机》为背景音乐的视频,让学生直观感知“打字机”,通过讨论及模仿打字机的声音、动作具象到打字机,激发学生联想,强化学生对打字机使用的方法与打字机声音的记忆及打字机形象。本环节旨在学生在聆听和实践中逐步熟悉音乐,掌握音乐的规律,从而更准确地表现音乐,也符合新课程所提倡的以学生为本的理念。

(二)激发想象,感受音乐形象

【环节目标】1.加深学生对乐曲的体验与音乐感知,采用律动、声势模仿等活动形式引导学生参与音乐体验,引发想象与联想,不断加强学生对音乐主题的理解和记忆。

【环节目标】2.能够判断乐句之间“相同”、“不同”、“相似”的关系。(《北京市中小学音乐学科部分音乐能力要求》三年级期末及以上各年级音乐结构分析与表现能力的要求)

1.整体聆听,感知音乐形象

(1)教师播放完整乐曲,引导学生感受音乐并想象画面,判断音乐情绪与速度。

(2)学生说出音乐情绪与速度。(情绪为欢快活泼,快速。)

(3)教师提出“乐曲中打字员有哪些状态”。

预设答案:“忙碌”、“放松”。

(4)教师播放A、B不同音乐主题,学生明确音乐中忙碌与放松的状态。

2.分段聆听,记忆音乐主题

● 聆听A段,感受忙碌的工作气氛

(1)学生初听并想象画面,边听、边模仿忙碌打字的状态,同时思考形成忙碌状态的音乐要素。

教师小结:旋律起伏小、速度快、节奏密集。

(2)学生复听A段,判断结构。

预设答案:四乐句。

(3)学生再次聆听,边打节拍边数出每乐句“铃声”与“倒机声”出现的位置。

(4)教师出示图形谱揭晓答案,学生随音乐律动,模仿打字员打字,并在“回车键”处做“倒机”的动作。

● 聆听B段,感受轻松的工作氛围

教师导语:体会了A段中打字员忙碌而愉快的场景,听听B段又感受到什么画面?

(1)学生边听、边想象与模仿放松打字的状态。

预设答案:休息、聊天、喝咖啡等。

(2)教师提出“为什么会有这样的感觉?”,学生思考形成放松状态的音乐要素。

教师小结:旋律起伏较大、节奏放宽、速度不变等。

(3)教师出示动态图形谱,引导学生用“beng”模唱并归纳出音色特点。

教师小结:A段旋律是由小提琴拉奏的密集起伏的线条,而B段旋律是由木管演奏的跳音,声音更有颗粒感与弹性。

(4)教师提问寻找“满行提示声”与“倒机声”的位置问题,学生通过不同颜色点的提示,找到音效位置并发现不同的颜色分别代表不同的旋律进行方向和力度变化。

教师小结:蓝色代表上行,且力度渐强;绿色代表下行,且力度渐弱。“满行提示声”与“倒机声”的位置在旋律走向与力度起变化的地方。

(5)教师出示带有音效位置的图形谱,学生边模唱边模仿打字动作,在音效处突出“倒机”动作。

(6)教师出示乐谱,学生观察乐谱特征进行试唱,并在此基础上加入律动,完成情境表演。

【环节目标】3.能够唱准La-sol-mi-do(《北京市中小学音乐学科部分音乐能力要求》三年级期末及以上各年级音准能力的要求)

【环节说明】针对五年级学生的年龄特点和心理特征,将如何表现音乐要素视为本环节音乐活动的重要部分。以多种方式引导学生倾听音乐,以各种趣味性的教学手段与形式吸引学生体验音乐。在欣赏过程中引导学生想象情境并模仿音乐形象,使学生在丰富的实践活动中体验和感受音乐要素的表现作用,自觉主动地参与音乐审美活动和音乐学习,从而更好地感受音乐形象和音乐脉络。

(三)完整聆听,明确乐曲结构

【环节目标】引导学生自主发现结构特点并归纳结构。让学生在愉快的活动中再次回忆各乐段的结构、旋律等特点,巩固理性认识。

1.故事情境,引出乐曲结构

(1)教师播放完整乐曲,引导学生根据乐曲用一句话讲情境故事。

(2)学生根据乐曲情境想象故事“忙碌——悠闲——忙碌”。

(3)教师提出“如果用字母表示乐曲的结构,该如何表示?”

(4)学生回答“A-B-A”。

教师小结:开头与结尾的A部分的长度与结束句都不一样,所以乐曲的结构应该用“A-B-A'”表示。

2.加打击乐,演绎完整情境

(1)教师出示打击乐器(三角铁、沙锤、碰钟),提问“你们觉得它们的音色像乐曲中的什么声音?”

(2)学生选择三角铁模仿乐曲中的铃声,沙锤模仿倒机声,并进行情境表演。

教师小结:注意情境表演中前奏的准备状态、A乐部的忙碌状态、B乐部的放松状态、间奏的过渡状态、A'乐部的冲刺至最后结束状态。

【环节说明】采用听音乐“讲故事”来归纳结构,从学生的兴趣入手,激发学生音乐想象力的同时,将乐曲的结构问题轻松解决。加入打击乐器进行完整的故事情境的表演,则更多的调动了学生积极性。在丰富地实践体验中强化了音乐结构,培养了学生的节奏感、自信与合作能力。音乐欣赏是富有想象力且感性的体验。本环节既明确了音乐结构,又达成从感性认识到理性认识的升华。

(四)思维拓展,丰富音乐体验

【环节目标】加深了解乐曲背景,启发学生探索音响与音乐,关注生活中的声音,衍生思考。在巩固乐曲结构的基础上,让学生边看边在体态律动中再次感受旋律的进行,体验编创的乐趣。

1.简介作曲家与创作背景

(1)教师介绍作曲家以及创作背景,并结合《调皮的小闹钟》来介绍作曲家的创作特点,激发学生创作的兴趣与方向。

(2)学生回忆《调皮的小闹钟》中闹钟的“音效”。

教师小结:美国作曲家、指挥家安德森非常善于发现身边的有趣声音。《打字机》就是他在办公室打字的时候,听到打字机发出的“嗒嗒嗒”的击键声以及换行的“叮”声而产生灵感,以打字机作为打击乐器而创作的。”

2.启发创新与扩展实践

教师导语:只要你善于观察,倾听身边有趣你声音,我们也可以创作出好听的音乐。

(1)教师出示《课堂的声音》的结构,引导发挥想象力将音效做替换。

(2)学生观察结构,结合A段想象音效。

预设回答:说话的声音、写字的声音、圆珠笔的声音、翻书的声音等。

(3)教师提出“课堂中教师和学生的状态是怎么样的?”

(4)学生想象动作,在音乐完整的基础上完成情境表演。

【环节说明】本环节通过介绍作曲家及创作背景,让学生了解《打字机》中的“声音美”;介绍《调皮的小闹钟》,启发学生关注生活中细节的“声音美”;最后完成即兴编创,创作出属于自己的独特的“声音美”。层层延伸,旨在激发学乐想象力、培养学生的创新和合作意识。更是为了启发学生发现“音乐源于生活”的真谛。

(五)课堂总结,归纳与延伸

【环节目标】检测学生对音乐主题的记忆程度,归纳教学内容,强化乐曲记忆并引申启发学生思考。

教师引导学生回顾作品名称和曲式结构。

教师总结:这首作品是美国作曲家安德森创作的管弦乐作品。安德森是一个特别善于发现身边有趣的声音,其实只要你善于发现身边的美,你也可以创作出属于你自己的音乐。

【环节说明】本环节以师生问答方式对乐曲的基本信息进行归纳,根据《打字机》的创作特征对课堂学习目标进行升华,最后对学生提出了“关注美、发现美、创造美”的开放式的期愿。

六、学习效果评价设计

(一)评价方式

1.教师结合学生课堂表现及时进行评价,鼓励学生学习中的大胆尝试和体验,教师评价贯穿于整个学习过程之中。

2.关注学生在音乐实践活动中的参与态度、参与程度、合作愿望,通过评价提高学生学习的积极性、主动性、参与性、逐步提高审美能力。

(二)评价量规

项目 评价要点 A.优秀 B.良好 C.一般

自 评 互 评 师 评

教学效果评价 参与音乐律动节奏准确

具有听辨能力能熟悉音乐主题

想像音乐形象合理

七、教学设计特色说明

(一)设计动态图形乐谱,提示与明确音乐特点

学习与记忆乐曲A、B不同主题段的过程中,利用多媒体动态图形谱,对各乐段的旋律的形态、走向以及结构进行了可视化处理。通过动画提示动作,引导学生边听音乐边在准确的位置上进行音乐律动,大大提高了学生的学习兴趣以及学习效率。

(二)聆听音乐联想情境,启发学生自主思考

在本教学设计中,教师将“感受音乐本身”设为是最重要的设计理念,而“聆听音乐、联想情境”也被作为感受音乐的重要手段。学生聆听音乐后通过想象不同音乐形象,可以轻松归纳出影响音乐形象的各音乐要素;而学生模仿“打字员”娴熟动作的过程,也能激发对于听辨乐段结构与乐句长短的需求;最后学生根据想象编创故事,从而轻松归纳音乐结构。

通过“联想情境”,实现了“以学生为本”的教学思想,从“引导学生学习”转变成为“从学生的学习需要出发,让学生进行自主学习”。在激发学生的学习兴趣和求知欲的同时,实现了从感性认识上升到理性认识。

(三)律动表演与即兴编创,启发学生关注音乐

本节课将“律动表演”贯穿课堂,被作为是“感受音乐”的重要反馈。通过律动表演,学生可以将“音乐与生活联系起来”,帮助学生理解音乐;而最终的即兴创编环节则是将“生活转化为音乐”,行成了双向有机的联系,加深了学生对于音乐的感知。

环节中,教师联系《打字机》的结构,让学生结合生活经历进行即兴创作。既能激发学生参与热情,又能启发学生思考。在引导学生发现身边有趣的声音的同时,提示学生关注音乐的美也要善于发现生活的美,理解“音乐源于生活”的真谛。

引子

连接