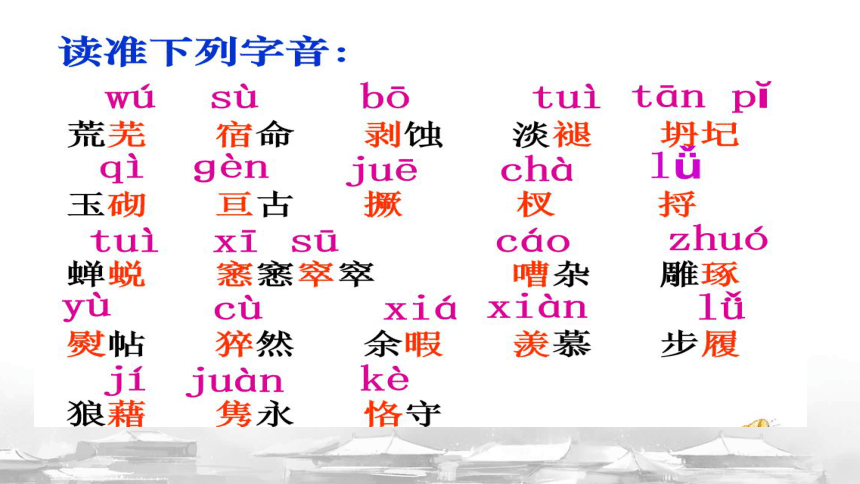

15 《我与地坛(节选)》课件(共40张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15 《我与地坛(节选)》课件(共40张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 37.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-04 11:40:16 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

朗诵

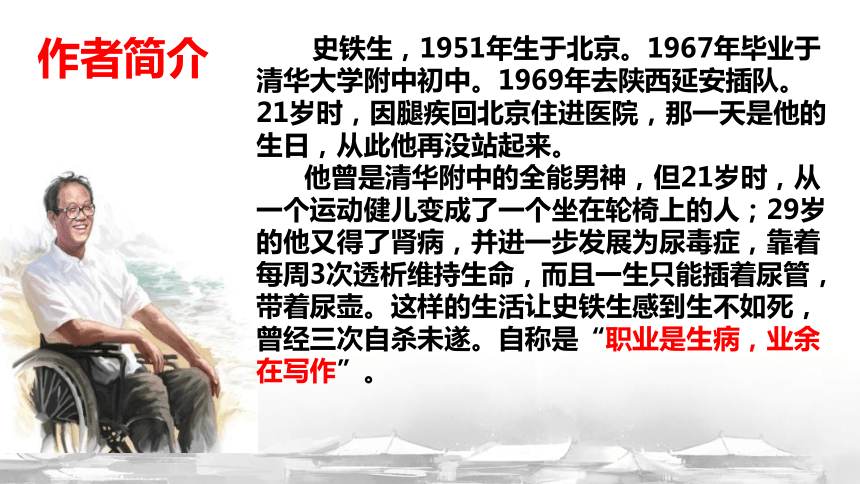

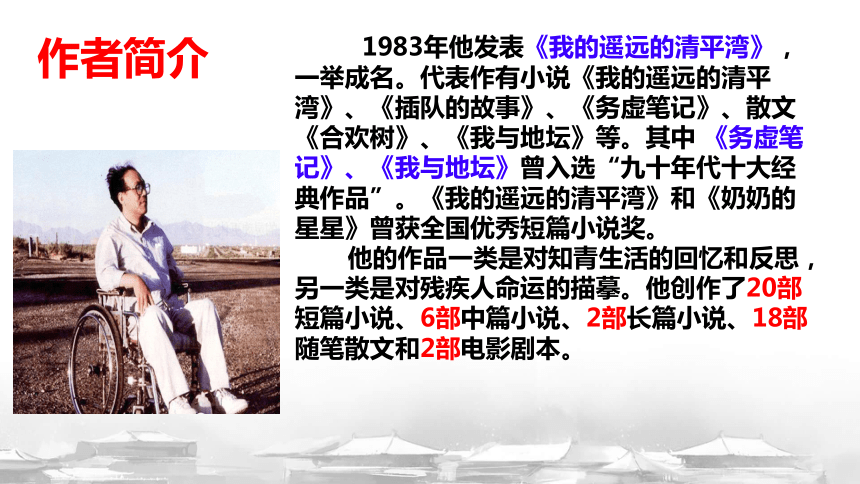

作者简介

史铁生,1951年生于北京。1967年毕业于清华大学附中初中。1969年去陕西延安插队。21岁时,因腿疾回北京住进医院,那一天是他的生日,从此他再没站起来。

他曾是清华附中的全能男神,但21岁时,从一个运动健儿变成了一个坐在轮椅上的人;29岁的他又得了肾病,并进一步发展为尿毒症,靠着每周3次透析维持生命,而且一生只能插着尿管,带着尿壶。这样的生活让史铁生感到生不如死,曾经三次自杀未遂。自称是“职业是生病,业余在写作”。

1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。代表作有小说《我的遥远的清平湾》、《插队的故事》、《务虚笔记》、散文《合欢树》、《我与地坛》等。其中 《务虚笔记》、《我与地坛》曾入选“九十年代十大经典作品”。《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》曾获全国优秀短篇小说奖。

他的作品一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。他创作了20部短篇小说、6部中篇小说、2部长篇小说、18部随笔散文和2部电影剧本。

作者简介

作者曾这样解释过自己的名字:“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的姓名的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它,不是不断地去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与去向。”这可以看作是对他作品最好的注释。

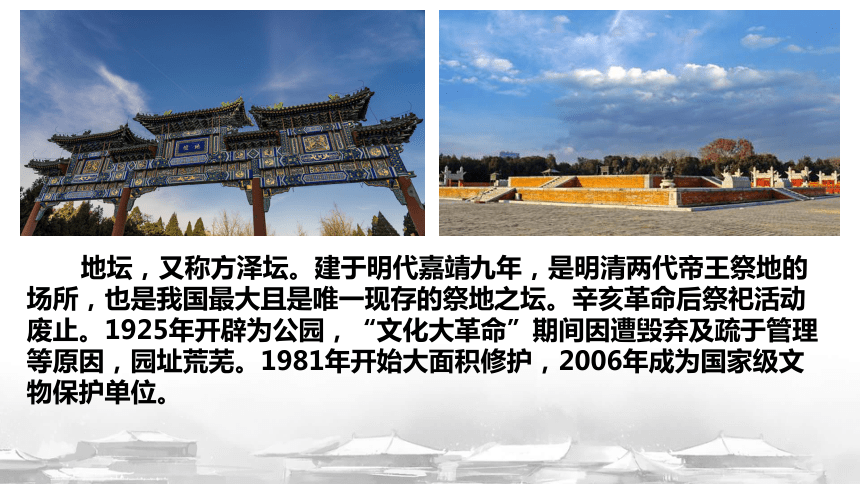

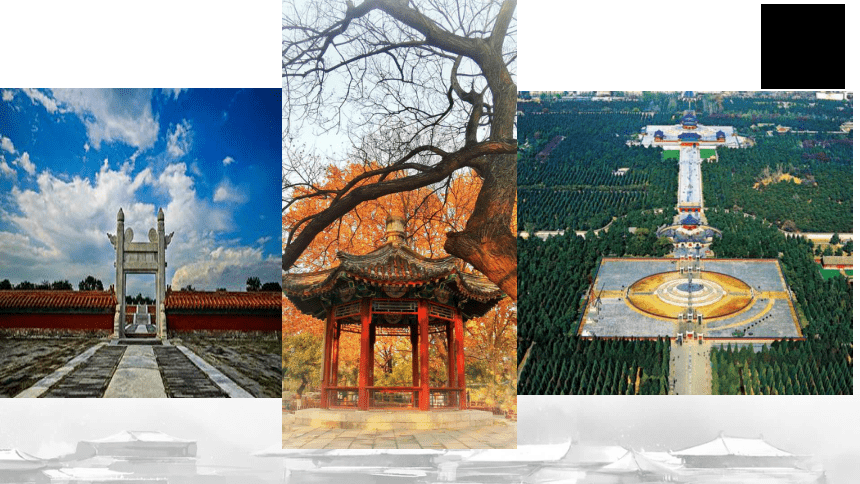

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

整体把握,理清思路

第一部分:写我与地坛。(人与景观)

第二部分:写我与母亲。(人与人)

第一部分——珍爱生命

1.残疾了的作者为什么常去地坛?

提示:读一读课文第一节和第五节的第一句话。

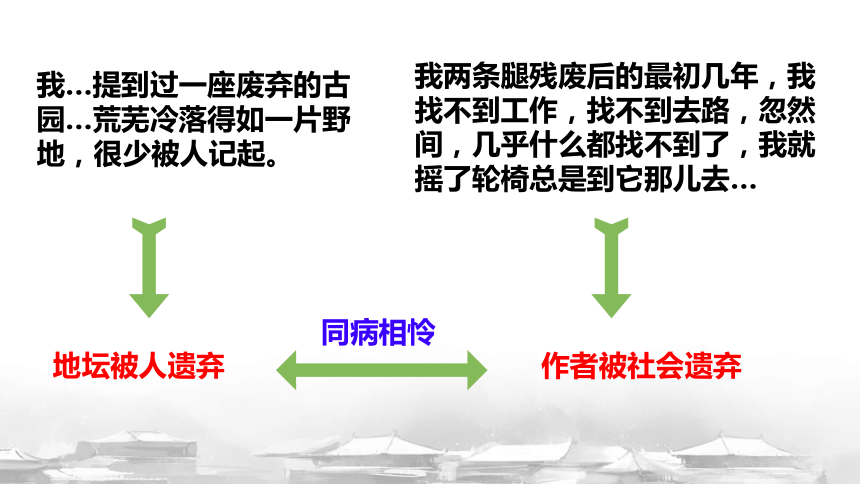

我…提到过一座废弃的古园…荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去…

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

同病相怜

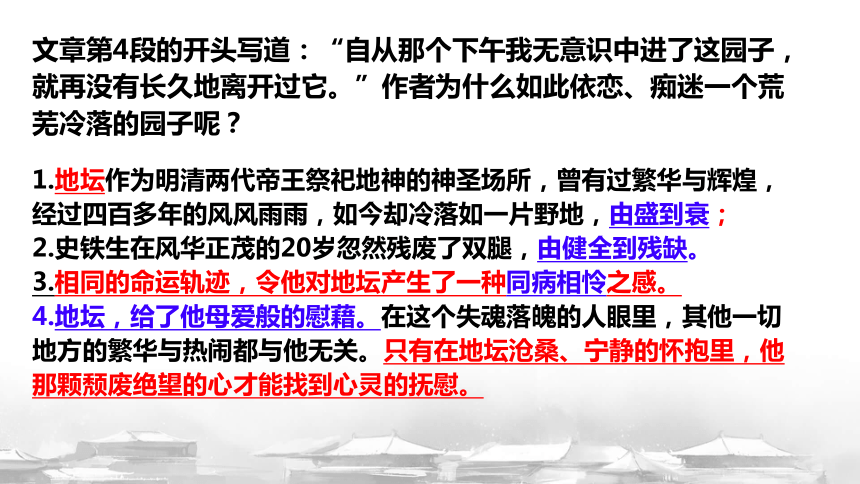

文章第4段的开头写道:“自从那个下午我无意识中进了这园子,就再没有长久地离开过它。”作者为什么如此依恋、痴迷一个荒芜冷落的园子呢?

1.地坛作为明清两代帝王祭祀地神的神圣场所,曾有过繁华与辉煌,经过四百多年的风风雨雨,如今却冷落如一片野地,由盛到衰;

2.史铁生在风华正茂的20岁忽然残废了双腿,由健全到残缺。

3.相同的命运轨迹,令他对地坛产生了一种同病相怜之感。

4.地坛,给了他母爱般的慰藉。在这个失魂落魄的人眼里,其他一切地方的繁华与热闹都与他无关。只有在地坛沧桑、宁静的怀抱里,他那颗颓废绝望的心才能找到心灵的抚慰。

2.作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

请在文中圈画出来,用心品读,并概括出风景的特点。

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。……那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。

第一处景物描写

曾经繁华富贵 ,如今变得破败荒芜、冷落沧桑,但有生机。

景物描写各有何特点?

第二处景物描写

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。”这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

景物描写各有何特点?

景物 特点词语 生命启示

kcky “稳稳地” 生活得优雅、淡定、从容。

蚂蚁 ①“摇头晃脑”“捋着触须”②“转身”“疾行” ①生活得快乐、悠闲、自在;

②说明它充满活力,充满信心,有目标。

瓢虫 先是“爬”,接着是“祈祷”,最后是“升空” 按自己的方式,过自己想过的生活,无拘无束,靠自己的量行动来改变自己的生活轨迹。

蝉蜕 “寂寞如一间空屋” 要获得重生、新生,需要耐得住寂寞,必须像蝉一样经历蜕壳的煎熬。

露水 “摔开万道金光” 虽微小、短暂,但即使面临死亡也精彩度过,而不是消极等死。

宁静,充满活力、生机勃勃。

不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值,都有属于它的欢乐、悲伤及情趣,这是任何其他生命都无法替代的。生命的自得其乐促使“我”认识到每一个个体生命都有属于自己的那份生命的喜悦。“我”从“荒芜但并不衰败”的园子里找到了答案:虽然残疾,却不应该颓废,不能一味消极地想到死,应豁达地面对死亡,以平静的心态看待死亡,从而获得顽强活下去的信心。

第三处景物描写

灿烂的落日

高歌的雨燕

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

生命的永恒

生活的信心

景物描写的作用

第一,有衬托作者心境的作用;

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”(世界本身也是生命)的解读。

衬托人物心情(借景抒情)

引发生命思索

本身即是感悟(托物言志)

3.作者长年累月的呆在地坛里干什么?有结果吗?

考虑他面临的人生的三大问题。

该不该去死?

为什么来这个世上?

怎样活着?

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。这样想过之后我安心多了,眼前的一切不再那么可怕。

剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的,不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终身的魔鬼或恋人。

齐读六个“譬如”句

问:这几句字面上是说古园形体被肆意雕琢,有些东西却不能改变,请联系作者经历、遭遇说说文句的含义是什么?

地坛被肆意雕琢

不能改变

“我”身残

志不残

古园成为精神乐园

(我常常要到那园子里去)

海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”

史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的是我们日益幽暗的内心。

2010年12月31日,著名作家史铁生因病去世。他是当代中国最令人敬佩的作家之一,他坚持着精神的高度,坚守着心灵的高贵和生命的尊严,坚持着文学的崇高信念。在我们送别史铁生之际,请参照所给出的语句,续写出自己对史铁生的理解。

史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想;

他经历到的是________________,____________________;

他体验到的是________________,____________________。

生存的艰难,带给我们的却是豁然开朗的喜悦;

生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐。

第二部分--- 感受母爱

1. 请同学们交流展示预习过程中标画出的表现母爱的语句、细节及个人感受和体会,并思考在你心中,这是一位怎样的母亲。

这15年里,默默陪伴我的,不仅仅有地坛,还有母亲。

母亲形象

1、每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车……(第2段)

母亲的行动和情感(心理)

理解

2、看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势……对我的回来竟一时没有反应(第3段)

担忧

3、我在这圆子里待得太久了……端着眼镜像在寻找海上的一条船……(第8段)

担心理解

4、有一回我坐在矮树丛中……步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她。(第8段)

焦急

2.作者是如何把深沉的母爱描写在默默无言中的?

▲用无声的行动描写展示对母爱的理解

▲用直接心理描写表现母爱的深度

▲从“我”的角度,侧面烘托,写出母爱的力量

只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。

多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方都有过母亲的脚印

3.“一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”试分析“不幸”的内涵及表达效果。

这句话先说自己“不幸”,后说母亲“不幸”。前者是说肢体的残疾,后者是说心灵的苦难。它将两个人两种不同的不幸联系在一起,以自己的不幸来衬托母亲的更不幸,写出了作者此刻的醒悟以及对母亲深深的歉意。

4.为什么说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

“我”所承受的,是“我”自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要想儿子今后的人生道路该怎样走,还要随时准备接受儿子自杀的噩耗。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

5.怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

作者认识到园中每一处有自己“车辙”的地方都有“母亲的脚印”,也就是处处都有母亲的牵挂与关爱。这样的总结,暗示了“我”的成长时时处处离不开母亲的启发,母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

6.我从母亲身上获得了什么人生启示?

面对苦难,以坚韧的意志和毫不张扬的母爱,为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定地生活下去。也就是说,母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。

7.两个部分,一写地坛,一写母亲,二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用,一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得新生的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛》都写的是同一个城市的景色,在这三位作者的笔下,这同一座城市的风景有何异同呢?以及风景带给作者哪些感触?

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

清、净、悲凉

荒芜但并不衰败

朦胧、宁静

淡雅、柔和

秋晨院落

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋日佳果

月下荷塘

荷塘月色

荷塘四周

地坛

小生命

草木

自然景观与人文景观相融合的沧桑

“深沉,幽远,严厉,萧索”

黑暗现实与理想追求之间的矛盾

苦闷彷徨与寂寞

双腿残废后的颓废迷茫

平和、豁达、反思

1.模仿“感动中国人物”颁奖辞的写作特点,给史铁生拟写一则颁奖辞。

他从不曾屈服于命运,双腿无法在现实中行走,就让思想在笔尖上行走。面对着只剩下残垣断壁的地坛,他探求、叩问,一次次向灵魂深处进发。他的人生是充实的,充满战斗精神的一生。他的离开,是文学和思想的共同伤痛。

拓展延伸

2.请以庄子、屈原、史铁生为对象,仿照下面的示例各写一段话。要求修辞手法相同,句式基本一致。

示例:鲁迅是寂寞的,在浓黑的悲凉中,在麻木愚弱的民众中,独自彷徨呐喊;但他却在寂寞中找到了民族真正的病根,为昏睡的国人开出了一剂疗救精神的良方。

史铁生是寂寞的,在病痛的折磨下,在破败沉寂的地坛里,苦苦挣扎思索;但他却在寂寞中领悟了人生的意义,为失意消沉的人们找到了一扇通向幸福的门。

拓展延伸

拓展延伸

阅读材料谈谈你对生命中的苦难的看法。

事例1:世界著名的走钢丝人卡尔.华伦达曾说:“走钢丝才是我真正的人生,其他的都只是等待。”他每次都是以这种态度来走钢索的,每次都非常成功。但是1978年,他在波多黎各表

演时,从75英尺高的钢索上掉下来死了,令人不可思议。后来也是走钢丝的华伦达太太说出了原因。在表演的前3个月,华伦达开始怀疑自己“这次可能掉下去”。他把精力用在避免掉下来上,而不是用在走钢索上。

躲避苦难

事例2:美国加州的一位模特在1983年出了车祸,摔断了被她视为最大本钱的两条腿,她并没有绝望,而是充满信心地来关心周围的事情。当她以轮椅代步时,她发现自己使用的轮椅很不方便,就找了两位从事工程技术的朋友改良其功能,将它变为很好用的轮椅,并推销给残疾者使用,不到两年,她的公司已经成为加州业绩最好的公司之一。

利用苦难

事例3:在塔克拉玛干沙漠的腹地,有一片纯沙漠地带。所谓的纯沙漠,就是年降雨量不足一百毫米,又没有水灌溉的地方。然而,就在这无雨无水,干旱,盐碱,人称“死亡之海”的沙漠里,却有着一种古老树种----胡杨树。无论是站着的胡杨还是身躯弯曲或者扑倒在地的胡杨,在它的脚下,均不见有一棵小草在生长。干裂得张着大口的地面上,弧形的裂纹,一环套一环,直接苍天。胡杨树,千年不死,死了千年不倒,倒了千年不朽。面对不幸,面对坎坷,它们竭尽全力抗争,显示出生命超乎异常的伟大。

抗争苦难

事例4:美国总统林肯21岁时经商失败,22岁参选州议员失败,24岁经商又失败,26岁丧妻,他伤心得几乎崩溃。到 49岁时,他先后经历了10次竞选失败,但他并不气馁,到52岁时,终于当选美国总统。

战胜苦难

事例5:桑兰,著名体操运动员,被誉为中国的“跳马王”。但,这是在1998年7月21日。那是在美国纽约,第四届友好运动会的体操赛场。只是一次赛前训练,17岁的桑兰的一个没有做完的手翻转体动作,结束了她的体操生涯,她的伤势异常严重:第5-7颈椎呈开放性、粉碎性骨折,百分之七十五错位,中枢神经严重损伤,双手和胸以下失去知觉。但从她醒来之后,就没有流过一滴眼泪,从她重新面对公众的目光那一刻起,她的面容就永远浮现着灿烂的微笑。

笑对苦难

朗诵

作者简介

史铁生,1951年生于北京。1967年毕业于清华大学附中初中。1969年去陕西延安插队。21岁时,因腿疾回北京住进医院,那一天是他的生日,从此他再没站起来。

他曾是清华附中的全能男神,但21岁时,从一个运动健儿变成了一个坐在轮椅上的人;29岁的他又得了肾病,并进一步发展为尿毒症,靠着每周3次透析维持生命,而且一生只能插着尿管,带着尿壶。这样的生活让史铁生感到生不如死,曾经三次自杀未遂。自称是“职业是生病,业余在写作”。

1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。代表作有小说《我的遥远的清平湾》、《插队的故事》、《务虚笔记》、散文《合欢树》、《我与地坛》等。其中 《务虚笔记》、《我与地坛》曾入选“九十年代十大经典作品”。《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》曾获全国优秀短篇小说奖。

他的作品一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。他创作了20部短篇小说、6部中篇小说、2部长篇小说、18部随笔散文和2部电影剧本。

作者简介

作者曾这样解释过自己的名字:“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的姓名的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它,不是不断地去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与去向。”这可以看作是对他作品最好的注释。

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

整体把握,理清思路

第一部分:写我与地坛。(人与景观)

第二部分:写我与母亲。(人与人)

第一部分——珍爱生命

1.残疾了的作者为什么常去地坛?

提示:读一读课文第一节和第五节的第一句话。

我…提到过一座废弃的古园…荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去…

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

同病相怜

文章第4段的开头写道:“自从那个下午我无意识中进了这园子,就再没有长久地离开过它。”作者为什么如此依恋、痴迷一个荒芜冷落的园子呢?

1.地坛作为明清两代帝王祭祀地神的神圣场所,曾有过繁华与辉煌,经过四百多年的风风雨雨,如今却冷落如一片野地,由盛到衰;

2.史铁生在风华正茂的20岁忽然残废了双腿,由健全到残缺。

3.相同的命运轨迹,令他对地坛产生了一种同病相怜之感。

4.地坛,给了他母爱般的慰藉。在这个失魂落魄的人眼里,其他一切地方的繁华与热闹都与他无关。只有在地坛沧桑、宁静的怀抱里,他那颗颓废绝望的心才能找到心灵的抚慰。

2.作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

请在文中圈画出来,用心品读,并概括出风景的特点。

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。……那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。

第一处景物描写

曾经繁华富贵 ,如今变得破败荒芜、冷落沧桑,但有生机。

景物描写各有何特点?

第二处景物描写

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。”这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

景物描写各有何特点?

景物 特点词语 生命启示

kcky “稳稳地” 生活得优雅、淡定、从容。

蚂蚁 ①“摇头晃脑”“捋着触须”②“转身”“疾行” ①生活得快乐、悠闲、自在;

②说明它充满活力,充满信心,有目标。

瓢虫 先是“爬”,接着是“祈祷”,最后是“升空” 按自己的方式,过自己想过的生活,无拘无束,靠自己的量行动来改变自己的生活轨迹。

蝉蜕 “寂寞如一间空屋” 要获得重生、新生,需要耐得住寂寞,必须像蝉一样经历蜕壳的煎熬。

露水 “摔开万道金光” 虽微小、短暂,但即使面临死亡也精彩度过,而不是消极等死。

宁静,充满活力、生机勃勃。

不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值,都有属于它的欢乐、悲伤及情趣,这是任何其他生命都无法替代的。生命的自得其乐促使“我”认识到每一个个体生命都有属于自己的那份生命的喜悦。“我”从“荒芜但并不衰败”的园子里找到了答案:虽然残疾,却不应该颓废,不能一味消极地想到死,应豁达地面对死亡,以平静的心态看待死亡,从而获得顽强活下去的信心。

第三处景物描写

灿烂的落日

高歌的雨燕

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

生命的永恒

生活的信心

景物描写的作用

第一,有衬托作者心境的作用;

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”(世界本身也是生命)的解读。

衬托人物心情(借景抒情)

引发生命思索

本身即是感悟(托物言志)

3.作者长年累月的呆在地坛里干什么?有结果吗?

考虑他面临的人生的三大问题。

该不该去死?

为什么来这个世上?

怎样活着?

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。这样想过之后我安心多了,眼前的一切不再那么可怕。

剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的,不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终身的魔鬼或恋人。

齐读六个“譬如”句

问:这几句字面上是说古园形体被肆意雕琢,有些东西却不能改变,请联系作者经历、遭遇说说文句的含义是什么?

地坛被肆意雕琢

不能改变

“我”身残

志不残

古园成为精神乐园

(我常常要到那园子里去)

海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”

史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的是我们日益幽暗的内心。

2010年12月31日,著名作家史铁生因病去世。他是当代中国最令人敬佩的作家之一,他坚持着精神的高度,坚守着心灵的高贵和生命的尊严,坚持着文学的崇高信念。在我们送别史铁生之际,请参照所给出的语句,续写出自己对史铁生的理解。

史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想;

他经历到的是________________,____________________;

他体验到的是________________,____________________。

生存的艰难,带给我们的却是豁然开朗的喜悦;

生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐。

第二部分--- 感受母爱

1. 请同学们交流展示预习过程中标画出的表现母爱的语句、细节及个人感受和体会,并思考在你心中,这是一位怎样的母亲。

这15年里,默默陪伴我的,不仅仅有地坛,还有母亲。

母亲形象

1、每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车……(第2段)

母亲的行动和情感(心理)

理解

2、看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势……对我的回来竟一时没有反应(第3段)

担忧

3、我在这圆子里待得太久了……端着眼镜像在寻找海上的一条船……(第8段)

担心理解

4、有一回我坐在矮树丛中……步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她。(第8段)

焦急

2.作者是如何把深沉的母爱描写在默默无言中的?

▲用无声的行动描写展示对母爱的理解

▲用直接心理描写表现母爱的深度

▲从“我”的角度,侧面烘托,写出母爱的力量

只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。

多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方都有过母亲的脚印

3.“一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”试分析“不幸”的内涵及表达效果。

这句话先说自己“不幸”,后说母亲“不幸”。前者是说肢体的残疾,后者是说心灵的苦难。它将两个人两种不同的不幸联系在一起,以自己的不幸来衬托母亲的更不幸,写出了作者此刻的醒悟以及对母亲深深的歉意。

4.为什么说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

“我”所承受的,是“我”自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要想儿子今后的人生道路该怎样走,还要随时准备接受儿子自杀的噩耗。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

5.怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

作者认识到园中每一处有自己“车辙”的地方都有“母亲的脚印”,也就是处处都有母亲的牵挂与关爱。这样的总结,暗示了“我”的成长时时处处离不开母亲的启发,母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

6.我从母亲身上获得了什么人生启示?

面对苦难,以坚韧的意志和毫不张扬的母爱,为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定地生活下去。也就是说,母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。

7.两个部分,一写地坛,一写母亲,二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用,一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得新生的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛》都写的是同一个城市的景色,在这三位作者的笔下,这同一座城市的风景有何异同呢?以及风景带给作者哪些感触?

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

清、净、悲凉

荒芜但并不衰败

朦胧、宁静

淡雅、柔和

秋晨院落

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋日佳果

月下荷塘

荷塘月色

荷塘四周

地坛

小生命

草木

自然景观与人文景观相融合的沧桑

“深沉,幽远,严厉,萧索”

黑暗现实与理想追求之间的矛盾

苦闷彷徨与寂寞

双腿残废后的颓废迷茫

平和、豁达、反思

1.模仿“感动中国人物”颁奖辞的写作特点,给史铁生拟写一则颁奖辞。

他从不曾屈服于命运,双腿无法在现实中行走,就让思想在笔尖上行走。面对着只剩下残垣断壁的地坛,他探求、叩问,一次次向灵魂深处进发。他的人生是充实的,充满战斗精神的一生。他的离开,是文学和思想的共同伤痛。

拓展延伸

2.请以庄子、屈原、史铁生为对象,仿照下面的示例各写一段话。要求修辞手法相同,句式基本一致。

示例:鲁迅是寂寞的,在浓黑的悲凉中,在麻木愚弱的民众中,独自彷徨呐喊;但他却在寂寞中找到了民族真正的病根,为昏睡的国人开出了一剂疗救精神的良方。

史铁生是寂寞的,在病痛的折磨下,在破败沉寂的地坛里,苦苦挣扎思索;但他却在寂寞中领悟了人生的意义,为失意消沉的人们找到了一扇通向幸福的门。

拓展延伸

拓展延伸

阅读材料谈谈你对生命中的苦难的看法。

事例1:世界著名的走钢丝人卡尔.华伦达曾说:“走钢丝才是我真正的人生,其他的都只是等待。”他每次都是以这种态度来走钢索的,每次都非常成功。但是1978年,他在波多黎各表

演时,从75英尺高的钢索上掉下来死了,令人不可思议。后来也是走钢丝的华伦达太太说出了原因。在表演的前3个月,华伦达开始怀疑自己“这次可能掉下去”。他把精力用在避免掉下来上,而不是用在走钢索上。

躲避苦难

事例2:美国加州的一位模特在1983年出了车祸,摔断了被她视为最大本钱的两条腿,她并没有绝望,而是充满信心地来关心周围的事情。当她以轮椅代步时,她发现自己使用的轮椅很不方便,就找了两位从事工程技术的朋友改良其功能,将它变为很好用的轮椅,并推销给残疾者使用,不到两年,她的公司已经成为加州业绩最好的公司之一。

利用苦难

事例3:在塔克拉玛干沙漠的腹地,有一片纯沙漠地带。所谓的纯沙漠,就是年降雨量不足一百毫米,又没有水灌溉的地方。然而,就在这无雨无水,干旱,盐碱,人称“死亡之海”的沙漠里,却有着一种古老树种----胡杨树。无论是站着的胡杨还是身躯弯曲或者扑倒在地的胡杨,在它的脚下,均不见有一棵小草在生长。干裂得张着大口的地面上,弧形的裂纹,一环套一环,直接苍天。胡杨树,千年不死,死了千年不倒,倒了千年不朽。面对不幸,面对坎坷,它们竭尽全力抗争,显示出生命超乎异常的伟大。

抗争苦难

事例4:美国总统林肯21岁时经商失败,22岁参选州议员失败,24岁经商又失败,26岁丧妻,他伤心得几乎崩溃。到 49岁时,他先后经历了10次竞选失败,但他并不气馁,到52岁时,终于当选美国总统。

战胜苦难

事例5:桑兰,著名体操运动员,被誉为中国的“跳马王”。但,这是在1998年7月21日。那是在美国纽约,第四届友好运动会的体操赛场。只是一次赛前训练,17岁的桑兰的一个没有做完的手翻转体动作,结束了她的体操生涯,她的伤势异常严重:第5-7颈椎呈开放性、粉碎性骨折,百分之七十五错位,中枢神经严重损伤,双手和胸以下失去知觉。但从她醒来之后,就没有流过一滴眼泪,从她重新面对公众的目光那一刻起,她的面容就永远浮现着灿烂的微笑。

笑对苦难

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读