吉林省通化市辉南县第六中学2023-2024学年高一上学期10月半月考地理试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 吉林省通化市辉南县第六中学2023-2024学年高一上学期10月半月考地理试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-08-04 14:40:16 | ||

图片预览

文档简介

辉南县第六中学2023-2024学年高一上学期10月半月考地理试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

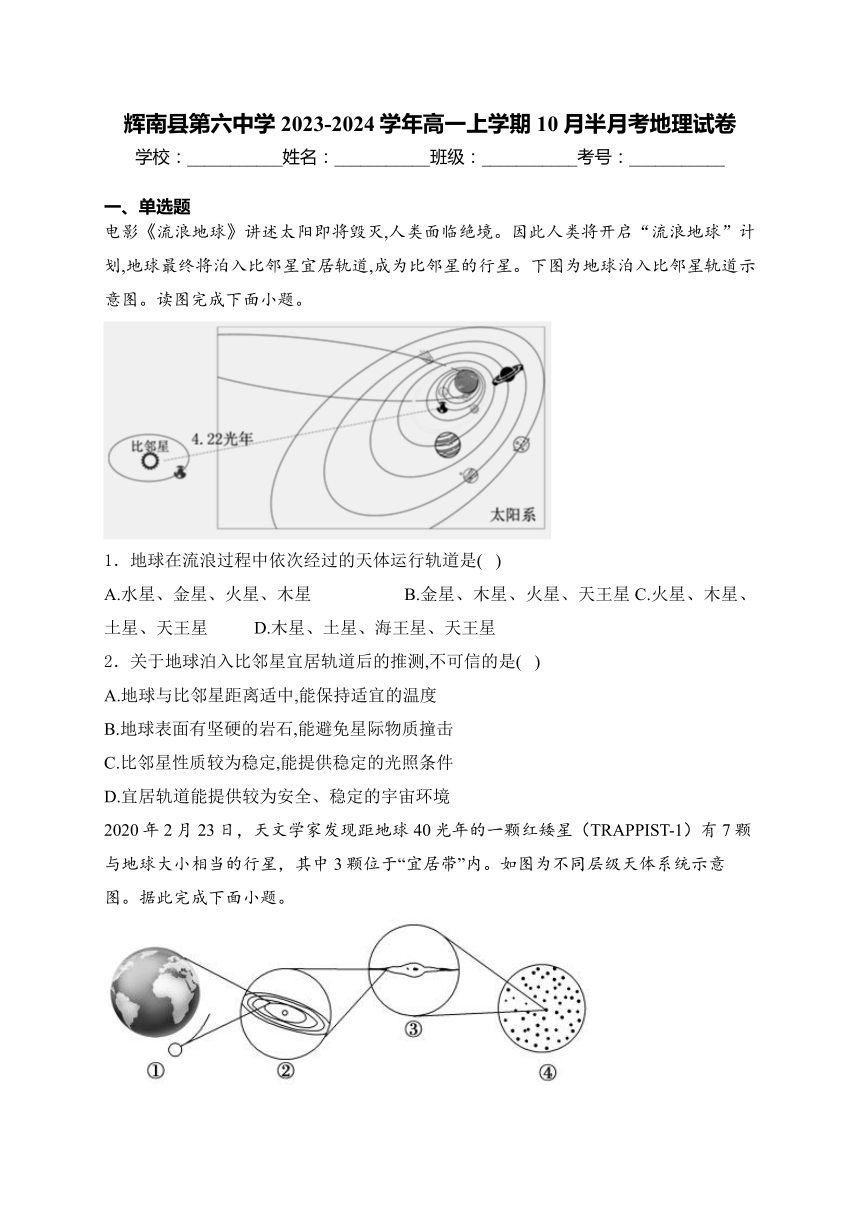

电影《流浪地球》讲述太阳即将毁灭,人类面临绝境。因此人类将开启“流浪地球”计划,地球最终将泊入比邻星宜居轨道,成为比邻星的行星。下图为地球泊入比邻星轨道示意图。读图完成下面小题。

1.地球在流浪过程中依次经过的天体运行轨道是( )

A.水星、金星、火星、木星 B.金星、木星、火星、天王星C.火星、木星、土星、天王星 D.木星、土星、海王星、天王星

2.关于地球泊入比邻星宜居轨道后的推测,不可信的是( )

A.地球与比邻星距离适中,能保持适宜的温度

B.地球表面有坚硬的岩石,能避免星际物质撞击

C.比邻星性质较为稳定,能提供稳定的光照条件

D.宜居轨道能提供较为安全、稳定的宇宙环境

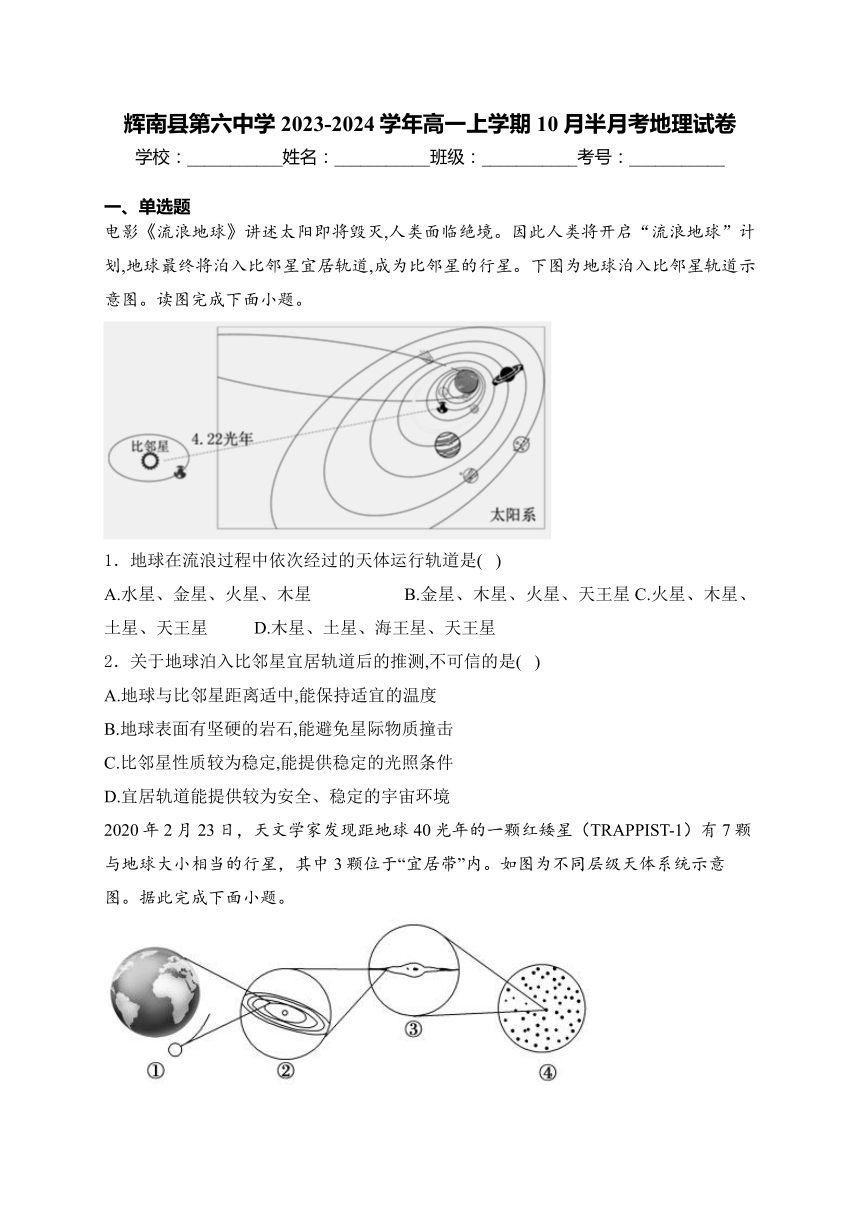

2020年2月23日,天文学家发现距地球40光年的一颗红矮星(TRAPPIST-1)有7颗与地球大小相当的行星,其中3颗位于“宜居带”内。如图为不同层级天体系统示意图。据此完成下面小题。

3.红矮星“TRAPPIST-1”属于( )

A.卫星 B.行星 C.恒星 D.星云

4.与红矮星“TRAPPIST-1”为核心的天体系统类似的是( )

A.① B.② C.③ D.④

5.材料中所说的“宜居带”具有满足生命存在的条件,依据可能是( )

A.有可供生命呼吸的大气 B.体积质量适中形成大气层

C.有液态水存在的痕迹 D.与恒星距离适中温度适宜

2019年以来,太阳活动日益频繁,到2025年更将迎来活动最高峰,太阳耀斑、日冕物质抛射可能会频繁发生。据此,完成下面小题。

6.推测到2025年,地球上可能会出现( )

①全球降水均减少,旱灾发生频率增加

②赤道附近出现“极光”的范围将扩大

③野外考察的人发现罗盘无法正确指示方向

④电视信号极不稳定

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

7.太阳辐射为地球提供很多能量,下列能量不是来自太阳辐射的是( )

A.冰岛的温泉 B.冬季我国盛行西北风

C.奔流不息的江水 D.煤、石油等化石能源

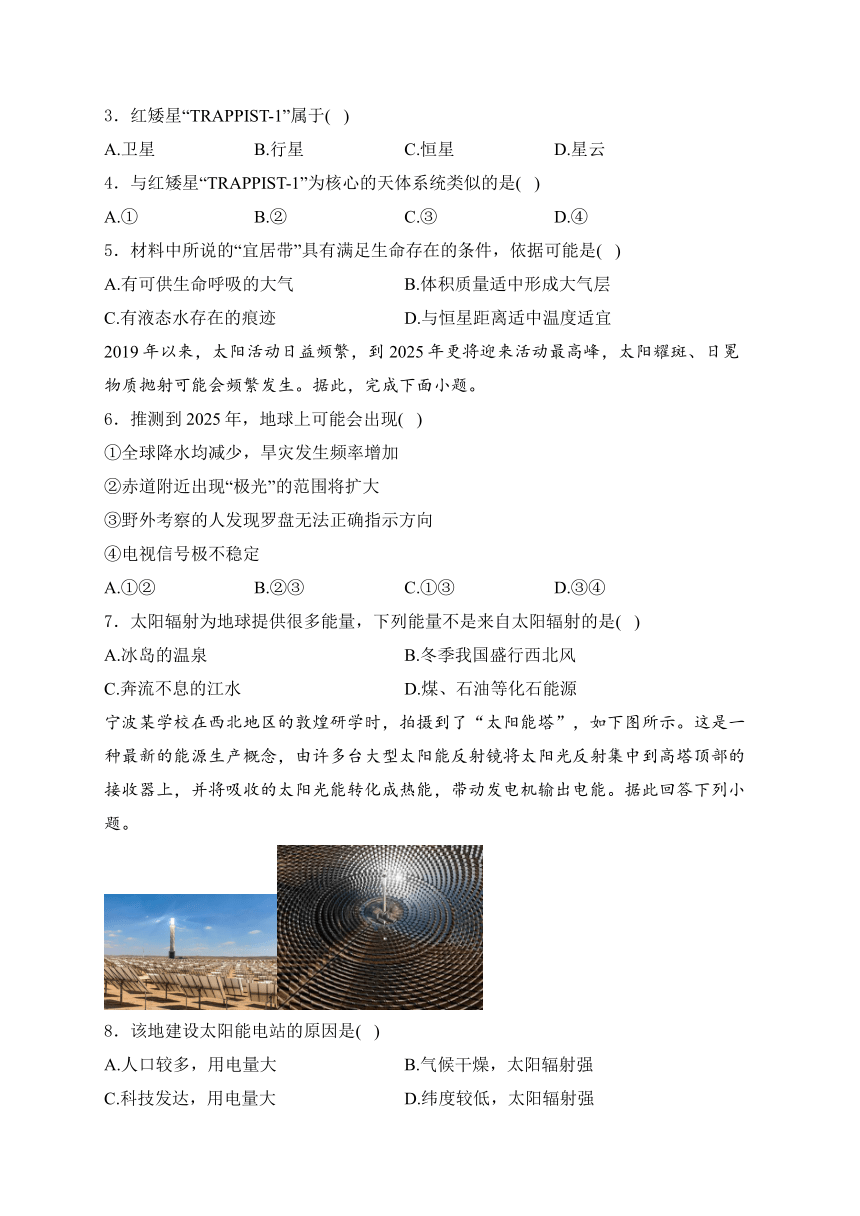

宁波某学校在西北地区的敦煌研学时,拍摄到了“太阳能塔”,如下图所示。这是一种最新的能源生产概念,由许多台大型太阳能反射镜将太阳光反射集中到高塔顶部的接收器上,并将吸收的太阳光能转化成热能,带动发电机输出电能。据此回答下列小题。

8.该地建设太阳能电站的原因是( )

A.人口较多,用电量大 B.气候干燥,太阳辐射强

C.科技发达,用电量大 D.纬度较低,太阳辐射强

9.太阳能光热电站可能会( )

A.提升地表温度 B.干扰飞机电子导航

C.误伤途经的飞鸟 D.提高作物产量

10.在研学过程中,同学们发现所带的20个指南针短时间内指示的方向都不同,造成此现象的原因可能是( )

A.太阳辐射强烈影响指南针指向 B.太阳高能带电粒子干扰地球磁场

C.太阳能反射镜干扰指南针磁场 D.太阳黑子爆发产生“磁暴”现象

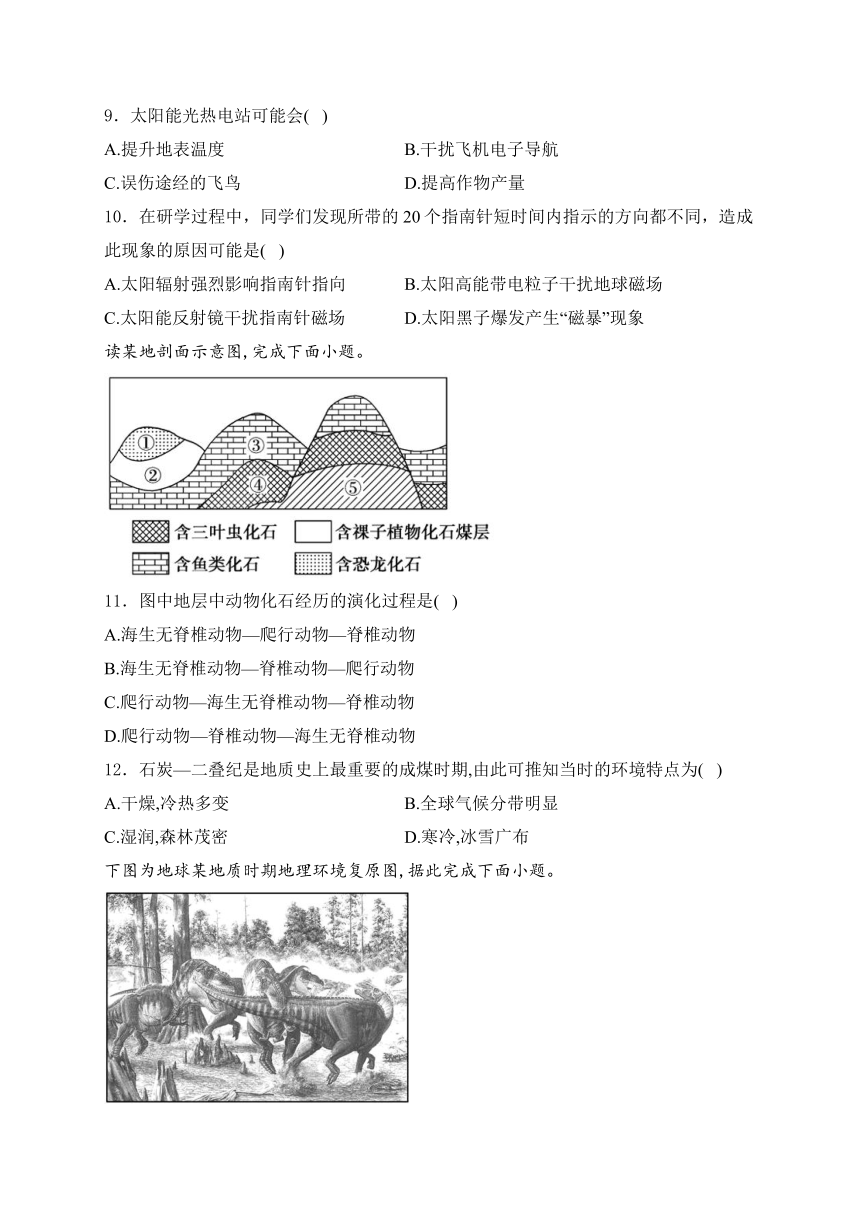

读某地剖面示意图,完成下面小题。

11.图中地层中动物化石经历的演化过程是( )

A.海生无脊椎动物—爬行动物—脊椎动物

B.海生无脊椎动物—脊椎动物—爬行动物

C.爬行动物—海生无脊椎动物—脊椎动物

D.爬行动物—脊椎动物—海生无脊椎动物

12.石炭—二叠纪是地质史上最重要的成煤时期,由此可推知当时的环境特点为( )

A.干燥,冷热多变 B.全球气候分带明显

C.湿润,森林茂密 D.寒冷,冰雪广布

下图为地球某地质时期地理环境复原图,据此完成下面小题。

13.该地质时期是指( )

A.古生代 B.中生代 C.新生代 D.第四纪

14.该地质时期被称为( )

A.海生无脊椎动物时代 B.海生脊椎动物时代

C.爬行动物时代 D.灵长哺乳动物时代

15.该地质时期( )

A.联合古陆形成 B.现代海陆位置形成

C.重要的成煤期 D.海洋脊椎动物灭绝

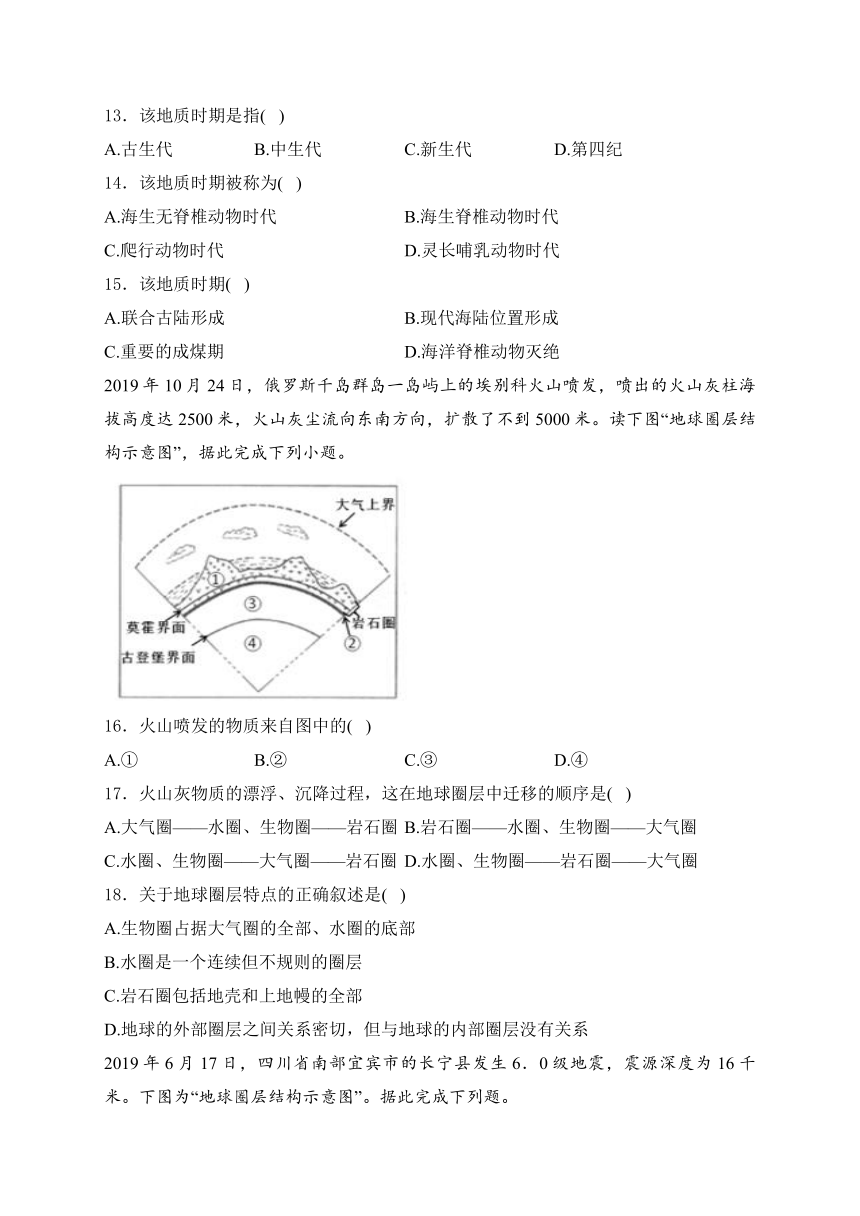

2019年10月24日,俄罗斯千岛群岛一岛屿上的埃别科火山喷发,喷出的火山灰柱海拔高度达2500米,火山灰尘流向东南方向,扩散了不到5000米。读下图“地球圈层结构示意图”,据此完成下列小题。

16.火山喷发的物质来自图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

17.火山灰物质的漂浮、沉降过程,这在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈——水圈、生物圈——岩石圈 B.岩石圈——水圈、生物圈——大气圈

C.水圈、生物圈——大气圈——岩石圈 D.水圈、生物圈——岩石圈——大气圈

18.关于地球圈层特点的正确叙述是( )

A.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.岩石圈包括地壳和上地幔的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

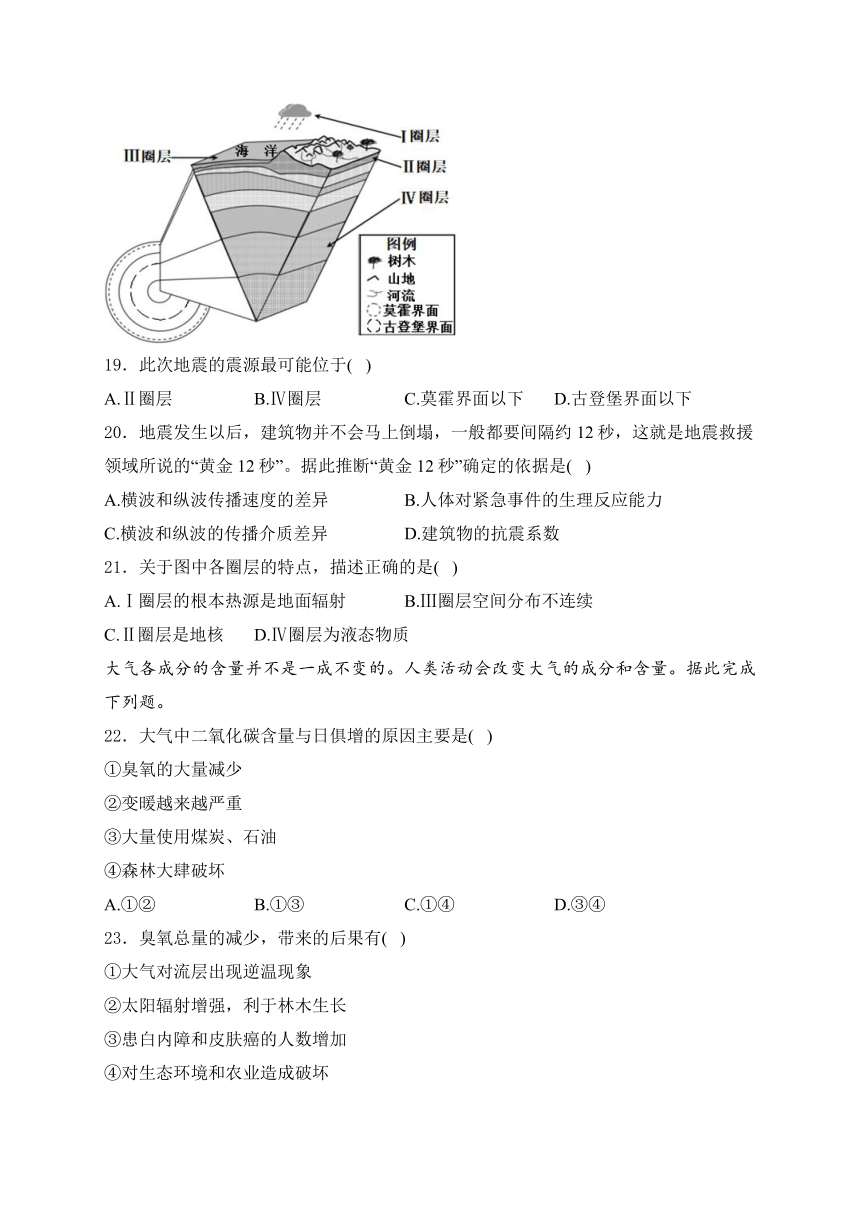

2019年6月17日,四川省南部宜宾市的长宁县发生6.0级地震,震源深度为16千米。下图为“地球圈层结构示意图”。据此完成下列题。

19.此次地震的震源最可能位于( )

A.Ⅱ圈层 B.Ⅳ圈层 C.莫霍界面以下 D.古登堡界面以下

20.地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。据此推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播速度的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异 D.建筑物的抗震系数

21.关于图中各圈层的特点,描述正确的是( )

A.Ⅰ圈层的根本热源是地面辐射 B.Ⅲ圈层空间分布不连续

C.Ⅱ圈层是地核 D.Ⅳ圈层为液态物质

大气各成分的含量并不是一成不变的。人类活动会改变大气的成分和含量。据此完成下列题。

22.大气中二氧化碳含量与日俱增的原因主要是( )

①臭氧的大量减少

②变暖越来越严重

③大量使用煤炭、石油

④森林大肆破坏

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

23.臭氧总量的减少,带来的后果有( )

①大气对流层出现逆温现象

②太阳辐射增强,利于林木生长

③患白内障和皮肤癌的人数增加

④对生态环境和农业造成破坏

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

25万美元一张票!想去太空遨游吗?2018年12月13日英国“维珍银河飞船”飞到了“太空边界”,最终达到海拔82.7千米的高度。随后下降,几分钟后落回地面。图为大气垂直分层及高度、温度和气压的变化图。据此完成下列小题。

24.飞船下降过程中气温变化的规律可能是( )

A.递减→递增→递减 B.递增→递减→递增

C.递增→递减→递增→递减 D.递减→递增→递减→递增

25.飞船探测到水汽集中在( )

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.电离层

26.大气中含量虽很少,但却是影响天气变化的重要物质是

A.二氧化碳和臭氧 B.氩和氖 C.水汽和尘埃 D.氮和氧

27.对图中①、②的叙述正确的是( )

A.①层随纬度增加而增厚 B.①、②层划分的依据是气压的变化

C.①层大气与人类关系最密切 D.②层复杂的天气不利于飞机飞行

我国部分气候干旱区农民在耕作土壤表面铺设10-15厘米厚的砂石覆盖层,更有利于农作物的生长。下图左为大气受热过程示意图,下图右为砂田西瓜景观图。完成下面小题。

28.图右中西瓜比较甜,与图左中各环节描述对应正确的是( )

A.①较强,②较弱 B.①较弱,②较弱

C.②较强,③较强 D.②较强,④较弱

29.砂石覆盖对当地自然环境的影响,叙述合理的是( )

A.阻碍地表水下渗 B.加强风力侵蚀

C.减缓土地荒漠化 D.加剧水土流失

读下图,回答下面小题。

30.若图示为热力环流形势,关于a地与b地的气压(P)和气温(T)表述正确的是( )

A.Pa>Pb;Ta>Tb B.PaTb D.Pa>Pb;Ta31.若图示地区在北半球,理论上,a与b、c与d之间的稳定水平气流方向(风向)分别为( )

A.东北风、南风 B.东北风、东风 C.西南风、东风 D.西南风、南风

32.下列关于a、b两地气温日较差的叙述,正确的是( )

A.a小于b B.a大于b C.相等 D.不能确定

二、综合读图题

33.根据图文材料完成下列问题。

左图为地震波与地球圈层关系图,右图为地理模式图。

(1)左图中两个不连续面A为_______,位于地下(陆地以下)______千米处(平均值);B为______,位于地下________千米处。

(2)分析横波在B处消失的原因?

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为________,曲线③代表的界面是对应左图中的________(不连续面字母)。

(4)若模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么曲线①为_______的公转轨道,曲线④为_________的公转轨道(填行星名称)。

(5)若模式图表示地层结构,阴影部分表示的地层中含有大量裸子植物化石,该地层的地质年代最有可能是_______代,当时________动物大量盛行,从成矿角度来看是重要的_______时期。

(6)若模式图表示太阳大气层的结构,阴影部分表示色球层,那么曲线①②之间为_______层,曲线③④之间的太阳大气层出现的太阳活动是_________。

34.下图为某研究性学习小组在探究对流层中“热力环流原理”过程中所绘制的示意图,1000米为高空,下图为“北半球某区域等压线分布图”,据此完成下列问题。

(1)甲、乙、丙、丁四点,气压按从大到小的顺序排列分别为____;甲、乙、丙、丁四点,气温由低到高排列的顺序是____。

(2)上图中的热力环流状况如果出现在深秋时节,从大气的热力作用的角度分析,则甲、乙中易出现大雾天气的是____,并说明理由。

(3)上图中A、B、C、D四个箭头能正确表示当地风向的有____,其中C处风向是____。

(4)上图中A、D两处相比,____处风力较大,其原因是____?

(5)上图中①多____天气,②多____天气,①、②两地气温日较差较大的是____。

参考答案

1.答案:C

解析:太阳系自内向外依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,共8大行星,地球流浪至比邻星需要远离太阳,自内向外运行,因此要经过火星、木星、土星、天王星、海王星运行轨道。水星、金星位于地球运行轨道内侧,不会经过,AB错误;地球向外运行首先经过的是火星轨道,其次才是木星轨道,因此C正确,D错误。故选C。

2.答案:B

解析:地球最终将泊入比邻星宜居轨道,生命该地有适宜生命存在的条件。若地球与比邻星距离适中,则会使地球保持适宜的温度,液态水能够存在,A可信;地球表面有坚硬的岩石,有岩石圈,但是星际物质运行速度较快,大陨星与地球碰撞会对地球造成巨大破坏,威胁人类生存,此为不安全的宇宙环境,不适合生命存在,若该地为比邻星宜居轨道应该有安全的宇宙环境,B不可信;稳定的光照条件是生命存在的外部条件之一,C可信;安全、稳定的宇宙环境,大小行星各行其道、互不干扰,利于生命存在,D可信。故选B。

3.答案:C

解析:结合材料可知,天文学家发现距地球40光年的一颗红矮星(TRAPPIST-1)有7颗与地球大小相当的行星,结合所学知识可知,行星绕着恒星公转,红矮星“TRAPPIST-1”属于恒星,C正确,B错误;卫星绕着行星公转,A错误;星云是看上去模糊一片的云状物质,没有行星绕转,D错误。故选C。

4.答案:B

解析:据上题分析得知红矮星“TRAPPIST-1”属于恒星,以红矮星“TRAPPIST-1”为核心,7颗与地球大小相当的行星绕着红矮星“TRAPPIST-1”为核心公转,从而形成一个恒星系,只有②图中的太阳系(一颗恒星,八大行星)与之类似,B正确;①是地球,没有恒星,③和④中不止一颗恒星,ACD错误。故选B。

5.答案:D

解析:材料中所说的“宜居带”具有满足生命存在的条件,依据可能是根据天文观测,该行星与恒星距离适中,温度适宜,D正确;人类目前探测器不能到达太阳系之外,不能判断该行星有可供生命呼吸的大气、能形成大气层,AB错误;有液态水存在的痕迹不是生命存在的条件,C错误。故选D。

6.答案:D

解析:由材料可知到2025年将迎来太阳活动最高峰,根据太阳活动对地球的影响可知:地球磁场受到太阳活动的干扰增多,磁暴现象增多,所以发现罗盘无法正确指示方向,③对;太阳活动对无线电短波通讯的影响变大,因此造成电视信号极不稳定,④对;到2025年将迎来太阳活动最高峰,全球降水也可能频次增加,①错误;极光主要出现在高纬度地区,②错,D正确,ABC错误。故选D。

7.答案:A

解析:煤炭资源、石油资源是地质时期储存的太阳辐射能,不符合题意,故D错误;我国冬季西北风的形成是由海陆热力性质差异引起的,而海陆气温的变化能量来自太阳辐射,B不符合题意,B错误;太阳辐射会引起蒸发环节从而引起水循环,C不符合题意,C错误;温泉的能量主要来自地球内能,符合题意,故A正确。

8.答案:B

解析:该地位于我国西北地区的敦煌,由于该地深居内陆,降水少,气候干旱,多睛天,太阳辐射强,故该地建设太阳能电站,B正确。该地位于我国内陆,人口稀少,当地的用电量小,AC错。该地位于我国西北地区的敦煌,纬度并不低,D错。故选B。

9.答案:C

解析:太阳能光热电站工作原理是通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。光热电站是依靠光能集聚产生的热能制造出蒸汽,推动发电机运转,强光、高热能可能会误伤途径的飞鸟,C正确。光伏板削弱了到达地面的太阳辐射,地表温度不会提高,A错。这个过程主要是对太阳辐射加以利用,对飞机电子导航影响不大,B错。与提高作物产量无关,D错。故选C。

10.答案:B

解析:太阳活动会影响地球磁场,使地球发生磁暴现象,太阳高能带电粒子干扰地球磁场,使地球磁针不能正确指示方向,B正确。太阳辐射、太阳能反射镜等均不会干扰磁场,AC错。并不是黑子爆发产生“磁暴”现象,而是太阳活动抛出的高能带电粒子干扰地球磁场,使地球出现磁暴”现象,D错。故选B。

11.答案:B

解析:沉积岩具有层理构造;一般而言,越向下,岩层形成的时间越早。结合图例可知,图中动物的演化过程为三叶虫(海生无脊椎动物)—鱼类(海生无脊椎动物)—恐龙(爬行动物)。故B正确,A、C、D错误。故选B。

12.答案:C

解析:煤炭是地质时期的森林等植被在地质作用下形成的,由此可推知石炭—二叠纪时期气候湿润、森林茂密。故C正确,A、B、D错误。故选C。

13.答案:B

解析:依据地质时期的景观复原图,图中有数量众多的恐龙和高大植物,判断景观所示的地质时期是中生代。ACD错误,B正确。故选B。

14.答案:C

解析:结合图示可知恐龙数量众多,而在中生代,爬行动物极度繁盛,被称为“爬行动物”的时代。ABD错误,C正确。故选C。

15.答案:C

解析:中生代由于板块剧烈运动,联合古陆开始解体发生漂移,该时期裸子植物繁盛,因此是地质史上重要的成煤期。ABD错误,C正确。故选C。

16.答案:B

解析:读图可知,①层位于莫霍界面以上属于地壳,③位于莫霍界面和古登堡界面之间,属于地幔,④位于古登堡界面以下,属于地核,②位于岩石圈下侧,为软流层,故火山喷发物来自图中的②地。故B正确,ACD错。故选B。

17.答案:A

解析:火山灰物质的漂浮是在大气圈中,沉降过程中会进入水圈、生物圈,火山灰物质沉积到地面,经过外力作用逐步固结成岩进入岩石圈,故其漂浮、沉降过程的汪移顺序为大气圈水圈、生物圈岩石圈。故A正确,BCD错误。故选A。

18.答案:B

解析:生物圈占据大气圈的底部.水圈的全部和岩石圈的上部,A错误。水圈是由地球表层水体构成的一个连续但不规则的圈层,B正E确。岩石圈包括地壳和上地幔的顶部,C错误。地球的外部圈层之间关系密切,岩石圈属于内部圈层,但是它与外部圈层之间的联系也很密切,D错误。故选B。地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即水圈、生物圈、大气圈;地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核,地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合成岩石圈。

19.答案:A

解析:地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,此次地震发生在我国地势第二阶梯的陆地,震源深度为16千米,由此判新,此次地震的震源最可能位于地壳之中,即莫霍面以上,即图中口圈层,A正确、C错误;图中I图层位于古登堡界面以下,即2900千米以下,而此次地源深度仅16千米,因此此次地焉源不可能位于N图层.B、D错误。故选A。

20.答案:A

解析:纵波选到达地表时,会使得地面物体上下跳动,建筑物一股不会倒塌,此时容易逃生和救援;横波传播速度慢,横波后到达地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。地震纵波传播速度快度的差异,A符合题意;地震救援领域所说的“黄金12秒 与人体对紧急事件的生理反应能力、横波和纵波的传播介质差异和建筑地表时,会使得地面物体水平摇晃,建筑物容易倒塌,此时不容易逃生和救援,因此”“黄金12秒”确定的依据是横波和纵波播速物的抗震系数无关,排除B、C、D.故选A。

21.答案:D

解析:读图可知,图中1圈层位于地面以上空中,有云雨现象,应为大气圈,大气的根本热源是太阳辐射,地面辐射是大气的直接热,A错误;图中显示,山图层包括海洋,应为水圈,水醫是一个连续不规则的醫层,因此空间分布是连续的,B错误;图中显示,工圈层是位于莫霍面以上的地球内部圈层,应为地壳,不是地核,C错误;图中显示,IV圈层位于古登堡面以下,应为外核,地票横波不能穿过外核,因此一般认为外核为液态或熔融状态物质,D正确。故选D。

22.答案:D

解析:大气中二氧化碳含量与日俱增主要是由于大量燃烧矿物燃料及大面积的植被破坏,③④正确。臭氧的大量减少不会造成二氧化碳含量增加,①错误。全球变暖越来越严重是二氧化碳含量增加导致的结果,②错误。综上,故选D。

23.答案:D

解析:臭氧总量的减少,到达地面的紫外线增加,使患白内障的和皮肤癌的人数增加,对生态环境和农业造成破坏,不利于林木生长,③④正确、②错误。大气对流层逆温现象的产生,不是臭氧总量减少导致的,①错误。故选D。

24.答案:B

解析:英国“维珍银河飞船”飞到了“太空边界”,最终达到海拔82.7千米的高度。随后下降。结合图示气温曲线,飞船下降过程中气温变化的规律可能是递增一递减→递增,B对。A、C、D错。

故选:B。

25.答案:A

解析:飞船探测到水汽集中在对流层,约90%以上A对;BCD.平流层“、高层大气°、电离层“水汽含量很少,B、C、D错。故选:A。

26.答案:C

解析:大气中含量虽很少,但却是影响天气变化“的重要物质是水汽和尘埃,C对;ABD.二氧化碳和臭氧、氩和氖、氮和氧是大气组成成分,不是天气变化的原因,A、B、D错。故选:C。

27.答案:C

解析:图中①层是对流层,随纬度增加而变薄,A错;B.①、②层划分的依据是气流运动方向的变化,B错;C.①层大气位于大气圈“底部,与人类关系最密切,C对;D.②层是平流层,空气以平流运动为主,天气晴朗,利于飞机飞行,D错。故选:C。

28.答案:B

解析:结合所学可知,①为大气对太阳辐射的削弱作用,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地表的太阳辐射强,光照强,光合作用强烈,有利于糖分积累;②表示大气逆辐射弱,夜间气温低,昼夜温差大,有利于糖分的积累,西瓜甜,B正确ACD错误。故答案选B。

29.答案:C

解析:砂石覆盖增加了地表粗糙度,减缓了地表径流,增加下渗,缓解水土流失,AD错误;砂石覆盖,对地表具有保护作用,减弱风力侵蚀,减缓土地荒漠化,C正确B错误。故答案选C。

30.答案:D

解析:b地近地面空气上升,说明近地面温度高,空气受热膨胀上升,近地面形成低压;a地近地面空气下沉,说明温度低,空气冷却收缩下沉,形成高压;所以气压a>b,气温a31.答案:C

解析:由上题分析可知,a的气压比b高,对应的高空c的气压比d高,气流由c流向d,高空风向只受地转偏向力和水平气压梯度力影响,风向最终与等压线平行,北半球地转偏向力右偏,依据指向标,风向为东风;近地面气流由a流向b,近地面风向受地转偏向力、摩擦力和水平气压梯度力影响,最终与等压面斜交,北半球地转偏向力右偏,形成西南风,C正确,ABD错误。应选C。

32.答案:B

解析:b处气流上升,多阴雨天气,大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用都比较强,气温日较差小;a处气流下沉,多晴朗天气,大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用都比较弱,气温日较差大,B正确,ACD错误。故选B。

33.答案:(1)莫霍界面 33 古登堡界面 2900

(2)物质形态发生改变,而横波只能在固体中传播。

(3)地壳

B

(4)土星 地球

(5)中生代 爬行动物 成煤

(6)日冕 黑子

解析:(1)由图可知,A不连续面,离地面较近,为莫霍界面,根据教材知识,莫霍界面平均深度为地下(陆地以下)约33千米处。B不连续面离地面较远,为古登堡界面,依据教材知识,古登堡界面位于地下2900千米处。

(2)依据教材知识,横波只能通过固体传播,故横波在B处消失,可能是因为B处上下物质不同,而横波只能在固体中传播,当物质状态不是固体时,横波消失。

(3)结合所学知识,地球内部圈层分为地壳、地幔、地核。地幔上侧①②之间是地壳,曲线③为地幔和地核的分界面,为古登堡界面,对应图1中B不连续面。

(4)结合所学知识,在太阳系中,小行星带位于火星和木星之间,曲线②距太阳更远,为木星的公转轨道,曲线③距太阳较近,为火星的公转轨道,④与火星轨道相邻,为地球的公转轨道,①位于木星轨道外侧,为土星的公转轨道。

(5)结合所学知识,中生代有“爬行动物时代”和“裸子植物时代”之称,中生代的侏罗纪气候温暖湿润,地球上森林茂密,中生代是重要的成煤时期。

(6)结合所学知识,太阳大气层由里向外分为光球层、色球层、日冕层,①②之间位于色球层外侧,为日冕层,曲线③④之间位于色球层内侧,为光球层,光球层上的太阳活动为黑子。

34.答案:(1)气压:乙、甲、丁、丙 气温:丙、丁、乙、甲

(2)乙。乙地气温低,地面水汽容易凝结,形成大雾。

(3)B、C 东南风

(4)A 等压线密集,水平气压梯度力大

(5)阴雨 晴朗 ②

解析:(1)由图可知:丁与丙在同一平面,丁处等压面向高空低压方向凸出,气压较高,丙处等压面向低空高压方向凸出,气压较低,因此丁气压大于丙,说明甲地受热空气上升,丁形成高空高压,甲形成近地面低压;丙地气压低,说明乙遇冷空气下沉,乙地形成地面高压,丙地形成高空低压。因此甲、乙、丙、丁四点的气压大小,气压按从大到小顺序排列为:乙、甲、丁、丙;甲地受热膨胀上升,乙地遇冷空气下沉,甲气温高于乙,近地面附近随着海拔升高,气温下降,故甲乙气温高于丁丙,丁、丙在甲乙上空同一海拔高度,丁有来自近地面的暖空气,丁气温高于丙,故气温由低到高的排序是丙、丁、乙、甲。

(2)雾是大气中水汽凝结形成的。根据上题分析,乙盛行下沉气流多晴天,夜晚气温较低,在深秋,乙地近地面水汽容易凝结,形成大雾。

(3)读图可知,图中①为低压中心,②为高压中心,而风由高压吹向低压,北半球的风受地转偏向力影响向右偏,所以图中①附近的B符合当地风向,而A垂直于等压线未发生偏转,A错误。②为高压,风应是由②向四周吹,C来自于②中心,且受到地转偏向力影响,风向正确,而D由低压吹向高压,故错误,因此BC风向正确;根据上北下南左西右东“的方法可知,C处风向是东南风。

(4)同一幅等压线分布图中,等压线越密集水平气压梯度力越大,风速越大。据图可知,右图中A、D两处相比,A地等压线密集,因此风速较大。

(5)①处为低压中心,受低压中心控制,气流上升易产生阴雨天气;②处为高压中心,受高压中心控制,气流下沉为晴朗天气。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

电影《流浪地球》讲述太阳即将毁灭,人类面临绝境。因此人类将开启“流浪地球”计划,地球最终将泊入比邻星宜居轨道,成为比邻星的行星。下图为地球泊入比邻星轨道示意图。读图完成下面小题。

1.地球在流浪过程中依次经过的天体运行轨道是( )

A.水星、金星、火星、木星 B.金星、木星、火星、天王星C.火星、木星、土星、天王星 D.木星、土星、海王星、天王星

2.关于地球泊入比邻星宜居轨道后的推测,不可信的是( )

A.地球与比邻星距离适中,能保持适宜的温度

B.地球表面有坚硬的岩石,能避免星际物质撞击

C.比邻星性质较为稳定,能提供稳定的光照条件

D.宜居轨道能提供较为安全、稳定的宇宙环境

2020年2月23日,天文学家发现距地球40光年的一颗红矮星(TRAPPIST-1)有7颗与地球大小相当的行星,其中3颗位于“宜居带”内。如图为不同层级天体系统示意图。据此完成下面小题。

3.红矮星“TRAPPIST-1”属于( )

A.卫星 B.行星 C.恒星 D.星云

4.与红矮星“TRAPPIST-1”为核心的天体系统类似的是( )

A.① B.② C.③ D.④

5.材料中所说的“宜居带”具有满足生命存在的条件,依据可能是( )

A.有可供生命呼吸的大气 B.体积质量适中形成大气层

C.有液态水存在的痕迹 D.与恒星距离适中温度适宜

2019年以来,太阳活动日益频繁,到2025年更将迎来活动最高峰,太阳耀斑、日冕物质抛射可能会频繁发生。据此,完成下面小题。

6.推测到2025年,地球上可能会出现( )

①全球降水均减少,旱灾发生频率增加

②赤道附近出现“极光”的范围将扩大

③野外考察的人发现罗盘无法正确指示方向

④电视信号极不稳定

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

7.太阳辐射为地球提供很多能量,下列能量不是来自太阳辐射的是( )

A.冰岛的温泉 B.冬季我国盛行西北风

C.奔流不息的江水 D.煤、石油等化石能源

宁波某学校在西北地区的敦煌研学时,拍摄到了“太阳能塔”,如下图所示。这是一种最新的能源生产概念,由许多台大型太阳能反射镜将太阳光反射集中到高塔顶部的接收器上,并将吸收的太阳光能转化成热能,带动发电机输出电能。据此回答下列小题。

8.该地建设太阳能电站的原因是( )

A.人口较多,用电量大 B.气候干燥,太阳辐射强

C.科技发达,用电量大 D.纬度较低,太阳辐射强

9.太阳能光热电站可能会( )

A.提升地表温度 B.干扰飞机电子导航

C.误伤途经的飞鸟 D.提高作物产量

10.在研学过程中,同学们发现所带的20个指南针短时间内指示的方向都不同,造成此现象的原因可能是( )

A.太阳辐射强烈影响指南针指向 B.太阳高能带电粒子干扰地球磁场

C.太阳能反射镜干扰指南针磁场 D.太阳黑子爆发产生“磁暴”现象

读某地剖面示意图,完成下面小题。

11.图中地层中动物化石经历的演化过程是( )

A.海生无脊椎动物—爬行动物—脊椎动物

B.海生无脊椎动物—脊椎动物—爬行动物

C.爬行动物—海生无脊椎动物—脊椎动物

D.爬行动物—脊椎动物—海生无脊椎动物

12.石炭—二叠纪是地质史上最重要的成煤时期,由此可推知当时的环境特点为( )

A.干燥,冷热多变 B.全球气候分带明显

C.湿润,森林茂密 D.寒冷,冰雪广布

下图为地球某地质时期地理环境复原图,据此完成下面小题。

13.该地质时期是指( )

A.古生代 B.中生代 C.新生代 D.第四纪

14.该地质时期被称为( )

A.海生无脊椎动物时代 B.海生脊椎动物时代

C.爬行动物时代 D.灵长哺乳动物时代

15.该地质时期( )

A.联合古陆形成 B.现代海陆位置形成

C.重要的成煤期 D.海洋脊椎动物灭绝

2019年10月24日,俄罗斯千岛群岛一岛屿上的埃别科火山喷发,喷出的火山灰柱海拔高度达2500米,火山灰尘流向东南方向,扩散了不到5000米。读下图“地球圈层结构示意图”,据此完成下列小题。

16.火山喷发的物质来自图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

17.火山灰物质的漂浮、沉降过程,这在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈——水圈、生物圈——岩石圈 B.岩石圈——水圈、生物圈——大气圈

C.水圈、生物圈——大气圈——岩石圈 D.水圈、生物圈——岩石圈——大气圈

18.关于地球圈层特点的正确叙述是( )

A.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.岩石圈包括地壳和上地幔的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

2019年6月17日,四川省南部宜宾市的长宁县发生6.0级地震,震源深度为16千米。下图为“地球圈层结构示意图”。据此完成下列题。

19.此次地震的震源最可能位于( )

A.Ⅱ圈层 B.Ⅳ圈层 C.莫霍界面以下 D.古登堡界面以下

20.地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。据此推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播速度的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异 D.建筑物的抗震系数

21.关于图中各圈层的特点,描述正确的是( )

A.Ⅰ圈层的根本热源是地面辐射 B.Ⅲ圈层空间分布不连续

C.Ⅱ圈层是地核 D.Ⅳ圈层为液态物质

大气各成分的含量并不是一成不变的。人类活动会改变大气的成分和含量。据此完成下列题。

22.大气中二氧化碳含量与日俱增的原因主要是( )

①臭氧的大量减少

②变暖越来越严重

③大量使用煤炭、石油

④森林大肆破坏

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

23.臭氧总量的减少,带来的后果有( )

①大气对流层出现逆温现象

②太阳辐射增强,利于林木生长

③患白内障和皮肤癌的人数增加

④对生态环境和农业造成破坏

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

25万美元一张票!想去太空遨游吗?2018年12月13日英国“维珍银河飞船”飞到了“太空边界”,最终达到海拔82.7千米的高度。随后下降,几分钟后落回地面。图为大气垂直分层及高度、温度和气压的变化图。据此完成下列小题。

24.飞船下降过程中气温变化的规律可能是( )

A.递减→递增→递减 B.递增→递减→递增

C.递增→递减→递增→递减 D.递减→递增→递减→递增

25.飞船探测到水汽集中在( )

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.电离层

26.大气中含量虽很少,但却是影响天气变化的重要物质是

A.二氧化碳和臭氧 B.氩和氖 C.水汽和尘埃 D.氮和氧

27.对图中①、②的叙述正确的是( )

A.①层随纬度增加而增厚 B.①、②层划分的依据是气压的变化

C.①层大气与人类关系最密切 D.②层复杂的天气不利于飞机飞行

我国部分气候干旱区农民在耕作土壤表面铺设10-15厘米厚的砂石覆盖层,更有利于农作物的生长。下图左为大气受热过程示意图,下图右为砂田西瓜景观图。完成下面小题。

28.图右中西瓜比较甜,与图左中各环节描述对应正确的是( )

A.①较强,②较弱 B.①较弱,②较弱

C.②较强,③较强 D.②较强,④较弱

29.砂石覆盖对当地自然环境的影响,叙述合理的是( )

A.阻碍地表水下渗 B.加强风力侵蚀

C.减缓土地荒漠化 D.加剧水土流失

读下图,回答下面小题。

30.若图示为热力环流形势,关于a地与b地的气压(P)和气温(T)表述正确的是( )

A.Pa>Pb;Ta>Tb B.Pa

A.东北风、南风 B.东北风、东风 C.西南风、东风 D.西南风、南风

32.下列关于a、b两地气温日较差的叙述,正确的是( )

A.a小于b B.a大于b C.相等 D.不能确定

二、综合读图题

33.根据图文材料完成下列问题。

左图为地震波与地球圈层关系图,右图为地理模式图。

(1)左图中两个不连续面A为_______,位于地下(陆地以下)______千米处(平均值);B为______,位于地下________千米处。

(2)分析横波在B处消失的原因?

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为________,曲线③代表的界面是对应左图中的________(不连续面字母)。

(4)若模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么曲线①为_______的公转轨道,曲线④为_________的公转轨道(填行星名称)。

(5)若模式图表示地层结构,阴影部分表示的地层中含有大量裸子植物化石,该地层的地质年代最有可能是_______代,当时________动物大量盛行,从成矿角度来看是重要的_______时期。

(6)若模式图表示太阳大气层的结构,阴影部分表示色球层,那么曲线①②之间为_______层,曲线③④之间的太阳大气层出现的太阳活动是_________。

34.下图为某研究性学习小组在探究对流层中“热力环流原理”过程中所绘制的示意图,1000米为高空,下图为“北半球某区域等压线分布图”,据此完成下列问题。

(1)甲、乙、丙、丁四点,气压按从大到小的顺序排列分别为____;甲、乙、丙、丁四点,气温由低到高排列的顺序是____。

(2)上图中的热力环流状况如果出现在深秋时节,从大气的热力作用的角度分析,则甲、乙中易出现大雾天气的是____,并说明理由。

(3)上图中A、B、C、D四个箭头能正确表示当地风向的有____,其中C处风向是____。

(4)上图中A、D两处相比,____处风力较大,其原因是____?

(5)上图中①多____天气,②多____天气,①、②两地气温日较差较大的是____。

参考答案

1.答案:C

解析:太阳系自内向外依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,共8大行星,地球流浪至比邻星需要远离太阳,自内向外运行,因此要经过火星、木星、土星、天王星、海王星运行轨道。水星、金星位于地球运行轨道内侧,不会经过,AB错误;地球向外运行首先经过的是火星轨道,其次才是木星轨道,因此C正确,D错误。故选C。

2.答案:B

解析:地球最终将泊入比邻星宜居轨道,生命该地有适宜生命存在的条件。若地球与比邻星距离适中,则会使地球保持适宜的温度,液态水能够存在,A可信;地球表面有坚硬的岩石,有岩石圈,但是星际物质运行速度较快,大陨星与地球碰撞会对地球造成巨大破坏,威胁人类生存,此为不安全的宇宙环境,不适合生命存在,若该地为比邻星宜居轨道应该有安全的宇宙环境,B不可信;稳定的光照条件是生命存在的外部条件之一,C可信;安全、稳定的宇宙环境,大小行星各行其道、互不干扰,利于生命存在,D可信。故选B。

3.答案:C

解析:结合材料可知,天文学家发现距地球40光年的一颗红矮星(TRAPPIST-1)有7颗与地球大小相当的行星,结合所学知识可知,行星绕着恒星公转,红矮星“TRAPPIST-1”属于恒星,C正确,B错误;卫星绕着行星公转,A错误;星云是看上去模糊一片的云状物质,没有行星绕转,D错误。故选C。

4.答案:B

解析:据上题分析得知红矮星“TRAPPIST-1”属于恒星,以红矮星“TRAPPIST-1”为核心,7颗与地球大小相当的行星绕着红矮星“TRAPPIST-1”为核心公转,从而形成一个恒星系,只有②图中的太阳系(一颗恒星,八大行星)与之类似,B正确;①是地球,没有恒星,③和④中不止一颗恒星,ACD错误。故选B。

5.答案:D

解析:材料中所说的“宜居带”具有满足生命存在的条件,依据可能是根据天文观测,该行星与恒星距离适中,温度适宜,D正确;人类目前探测器不能到达太阳系之外,不能判断该行星有可供生命呼吸的大气、能形成大气层,AB错误;有液态水存在的痕迹不是生命存在的条件,C错误。故选D。

6.答案:D

解析:由材料可知到2025年将迎来太阳活动最高峰,根据太阳活动对地球的影响可知:地球磁场受到太阳活动的干扰增多,磁暴现象增多,所以发现罗盘无法正确指示方向,③对;太阳活动对无线电短波通讯的影响变大,因此造成电视信号极不稳定,④对;到2025年将迎来太阳活动最高峰,全球降水也可能频次增加,①错误;极光主要出现在高纬度地区,②错,D正确,ABC错误。故选D。

7.答案:A

解析:煤炭资源、石油资源是地质时期储存的太阳辐射能,不符合题意,故D错误;我国冬季西北风的形成是由海陆热力性质差异引起的,而海陆气温的变化能量来自太阳辐射,B不符合题意,B错误;太阳辐射会引起蒸发环节从而引起水循环,C不符合题意,C错误;温泉的能量主要来自地球内能,符合题意,故A正确。

8.答案:B

解析:该地位于我国西北地区的敦煌,由于该地深居内陆,降水少,气候干旱,多睛天,太阳辐射强,故该地建设太阳能电站,B正确。该地位于我国内陆,人口稀少,当地的用电量小,AC错。该地位于我国西北地区的敦煌,纬度并不低,D错。故选B。

9.答案:C

解析:太阳能光热电站工作原理是通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。光热电站是依靠光能集聚产生的热能制造出蒸汽,推动发电机运转,强光、高热能可能会误伤途径的飞鸟,C正确。光伏板削弱了到达地面的太阳辐射,地表温度不会提高,A错。这个过程主要是对太阳辐射加以利用,对飞机电子导航影响不大,B错。与提高作物产量无关,D错。故选C。

10.答案:B

解析:太阳活动会影响地球磁场,使地球发生磁暴现象,太阳高能带电粒子干扰地球磁场,使地球磁针不能正确指示方向,B正确。太阳辐射、太阳能反射镜等均不会干扰磁场,AC错。并不是黑子爆发产生“磁暴”现象,而是太阳活动抛出的高能带电粒子干扰地球磁场,使地球出现磁暴”现象,D错。故选B。

11.答案:B

解析:沉积岩具有层理构造;一般而言,越向下,岩层形成的时间越早。结合图例可知,图中动物的演化过程为三叶虫(海生无脊椎动物)—鱼类(海生无脊椎动物)—恐龙(爬行动物)。故B正确,A、C、D错误。故选B。

12.答案:C

解析:煤炭是地质时期的森林等植被在地质作用下形成的,由此可推知石炭—二叠纪时期气候湿润、森林茂密。故C正确,A、B、D错误。故选C。

13.答案:B

解析:依据地质时期的景观复原图,图中有数量众多的恐龙和高大植物,判断景观所示的地质时期是中生代。ACD错误,B正确。故选B。

14.答案:C

解析:结合图示可知恐龙数量众多,而在中生代,爬行动物极度繁盛,被称为“爬行动物”的时代。ABD错误,C正确。故选C。

15.答案:C

解析:中生代由于板块剧烈运动,联合古陆开始解体发生漂移,该时期裸子植物繁盛,因此是地质史上重要的成煤期。ABD错误,C正确。故选C。

16.答案:B

解析:读图可知,①层位于莫霍界面以上属于地壳,③位于莫霍界面和古登堡界面之间,属于地幔,④位于古登堡界面以下,属于地核,②位于岩石圈下侧,为软流层,故火山喷发物来自图中的②地。故B正确,ACD错。故选B。

17.答案:A

解析:火山灰物质的漂浮是在大气圈中,沉降过程中会进入水圈、生物圈,火山灰物质沉积到地面,经过外力作用逐步固结成岩进入岩石圈,故其漂浮、沉降过程的汪移顺序为大气圈水圈、生物圈岩石圈。故A正确,BCD错误。故选A。

18.答案:B

解析:生物圈占据大气圈的底部.水圈的全部和岩石圈的上部,A错误。水圈是由地球表层水体构成的一个连续但不规则的圈层,B正E确。岩石圈包括地壳和上地幔的顶部,C错误。地球的外部圈层之间关系密切,岩石圈属于内部圈层,但是它与外部圈层之间的联系也很密切,D错误。故选B。地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即水圈、生物圈、大气圈;地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核,地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合成岩石圈。

19.答案:A

解析:地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,此次地震发生在我国地势第二阶梯的陆地,震源深度为16千米,由此判新,此次地震的震源最可能位于地壳之中,即莫霍面以上,即图中口圈层,A正确、C错误;图中I图层位于古登堡界面以下,即2900千米以下,而此次地源深度仅16千米,因此此次地焉源不可能位于N图层.B、D错误。故选A。

20.答案:A

解析:纵波选到达地表时,会使得地面物体上下跳动,建筑物一股不会倒塌,此时容易逃生和救援;横波传播速度慢,横波后到达地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。地震纵波传播速度快度的差异,A符合题意;地震救援领域所说的“黄金12秒 与人体对紧急事件的生理反应能力、横波和纵波的传播介质差异和建筑地表时,会使得地面物体水平摇晃,建筑物容易倒塌,此时不容易逃生和救援,因此”“黄金12秒”确定的依据是横波和纵波播速物的抗震系数无关,排除B、C、D.故选A。

21.答案:D

解析:读图可知,图中1圈层位于地面以上空中,有云雨现象,应为大气圈,大气的根本热源是太阳辐射,地面辐射是大气的直接热,A错误;图中显示,山图层包括海洋,应为水圈,水醫是一个连续不规则的醫层,因此空间分布是连续的,B错误;图中显示,工圈层是位于莫霍面以上的地球内部圈层,应为地壳,不是地核,C错误;图中显示,IV圈层位于古登堡面以下,应为外核,地票横波不能穿过外核,因此一般认为外核为液态或熔融状态物质,D正确。故选D。

22.答案:D

解析:大气中二氧化碳含量与日俱增主要是由于大量燃烧矿物燃料及大面积的植被破坏,③④正确。臭氧的大量减少不会造成二氧化碳含量增加,①错误。全球变暖越来越严重是二氧化碳含量增加导致的结果,②错误。综上,故选D。

23.答案:D

解析:臭氧总量的减少,到达地面的紫外线增加,使患白内障的和皮肤癌的人数增加,对生态环境和农业造成破坏,不利于林木生长,③④正确、②错误。大气对流层逆温现象的产生,不是臭氧总量减少导致的,①错误。故选D。

24.答案:B

解析:英国“维珍银河飞船”飞到了“太空边界”,最终达到海拔82.7千米的高度。随后下降。结合图示气温曲线,飞船下降过程中气温变化的规律可能是递增一递减→递增,B对。A、C、D错。

故选:B。

25.答案:A

解析:飞船探测到水汽集中在对流层,约90%以上A对;BCD.平流层“、高层大气°、电离层“水汽含量很少,B、C、D错。故选:A。

26.答案:C

解析:大气中含量虽很少,但却是影响天气变化“的重要物质是水汽和尘埃,C对;ABD.二氧化碳和臭氧、氩和氖、氮和氧是大气组成成分,不是天气变化的原因,A、B、D错。故选:C。

27.答案:C

解析:图中①层是对流层,随纬度增加而变薄,A错;B.①、②层划分的依据是气流运动方向的变化,B错;C.①层大气位于大气圈“底部,与人类关系最密切,C对;D.②层是平流层,空气以平流运动为主,天气晴朗,利于飞机飞行,D错。故选:C。

28.答案:B

解析:结合所学可知,①为大气对太阳辐射的削弱作用,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地表的太阳辐射强,光照强,光合作用强烈,有利于糖分积累;②表示大气逆辐射弱,夜间气温低,昼夜温差大,有利于糖分的积累,西瓜甜,B正确ACD错误。故答案选B。

29.答案:C

解析:砂石覆盖增加了地表粗糙度,减缓了地表径流,增加下渗,缓解水土流失,AD错误;砂石覆盖,对地表具有保护作用,减弱风力侵蚀,减缓土地荒漠化,C正确B错误。故答案选C。

30.答案:D

解析:b地近地面空气上升,说明近地面温度高,空气受热膨胀上升,近地面形成低压;a地近地面空气下沉,说明温度低,空气冷却收缩下沉,形成高压;所以气压a>b,气温a

解析:由上题分析可知,a的气压比b高,对应的高空c的气压比d高,气流由c流向d,高空风向只受地转偏向力和水平气压梯度力影响,风向最终与等压线平行,北半球地转偏向力右偏,依据指向标,风向为东风;近地面气流由a流向b,近地面风向受地转偏向力、摩擦力和水平气压梯度力影响,最终与等压面斜交,北半球地转偏向力右偏,形成西南风,C正确,ABD错误。应选C。

32.答案:B

解析:b处气流上升,多阴雨天气,大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用都比较强,气温日较差小;a处气流下沉,多晴朗天气,大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用都比较弱,气温日较差大,B正确,ACD错误。故选B。

33.答案:(1)莫霍界面 33 古登堡界面 2900

(2)物质形态发生改变,而横波只能在固体中传播。

(3)地壳

B

(4)土星 地球

(5)中生代 爬行动物 成煤

(6)日冕 黑子

解析:(1)由图可知,A不连续面,离地面较近,为莫霍界面,根据教材知识,莫霍界面平均深度为地下(陆地以下)约33千米处。B不连续面离地面较远,为古登堡界面,依据教材知识,古登堡界面位于地下2900千米处。

(2)依据教材知识,横波只能通过固体传播,故横波在B处消失,可能是因为B处上下物质不同,而横波只能在固体中传播,当物质状态不是固体时,横波消失。

(3)结合所学知识,地球内部圈层分为地壳、地幔、地核。地幔上侧①②之间是地壳,曲线③为地幔和地核的分界面,为古登堡界面,对应图1中B不连续面。

(4)结合所学知识,在太阳系中,小行星带位于火星和木星之间,曲线②距太阳更远,为木星的公转轨道,曲线③距太阳较近,为火星的公转轨道,④与火星轨道相邻,为地球的公转轨道,①位于木星轨道外侧,为土星的公转轨道。

(5)结合所学知识,中生代有“爬行动物时代”和“裸子植物时代”之称,中生代的侏罗纪气候温暖湿润,地球上森林茂密,中生代是重要的成煤时期。

(6)结合所学知识,太阳大气层由里向外分为光球层、色球层、日冕层,①②之间位于色球层外侧,为日冕层,曲线③④之间位于色球层内侧,为光球层,光球层上的太阳活动为黑子。

34.答案:(1)气压:乙、甲、丁、丙 气温:丙、丁、乙、甲

(2)乙。乙地气温低,地面水汽容易凝结,形成大雾。

(3)B、C 东南风

(4)A 等压线密集,水平气压梯度力大

(5)阴雨 晴朗 ②

解析:(1)由图可知:丁与丙在同一平面,丁处等压面向高空低压方向凸出,气压较高,丙处等压面向低空高压方向凸出,气压较低,因此丁气压大于丙,说明甲地受热空气上升,丁形成高空高压,甲形成近地面低压;丙地气压低,说明乙遇冷空气下沉,乙地形成地面高压,丙地形成高空低压。因此甲、乙、丙、丁四点的气压大小,气压按从大到小顺序排列为:乙、甲、丁、丙;甲地受热膨胀上升,乙地遇冷空气下沉,甲气温高于乙,近地面附近随着海拔升高,气温下降,故甲乙气温高于丁丙,丁、丙在甲乙上空同一海拔高度,丁有来自近地面的暖空气,丁气温高于丙,故气温由低到高的排序是丙、丁、乙、甲。

(2)雾是大气中水汽凝结形成的。根据上题分析,乙盛行下沉气流多晴天,夜晚气温较低,在深秋,乙地近地面水汽容易凝结,形成大雾。

(3)读图可知,图中①为低压中心,②为高压中心,而风由高压吹向低压,北半球的风受地转偏向力影响向右偏,所以图中①附近的B符合当地风向,而A垂直于等压线未发生偏转,A错误。②为高压,风应是由②向四周吹,C来自于②中心,且受到地转偏向力影响,风向正确,而D由低压吹向高压,故错误,因此BC风向正确;根据上北下南左西右东“的方法可知,C处风向是东南风。

(4)同一幅等压线分布图中,等压线越密集水平气压梯度力越大,风速越大。据图可知,右图中A、D两处相比,A地等压线密集,因此风速较大。

(5)①处为低压中心,受低压中心控制,气流上升易产生阴雨天气;②处为高压中心,受高压中心控制,气流下沉为晴朗天气。

同课章节目录