第六单元 碳和碳的氧化物课题3 二氧化碳的实验室制取教案(表格式)初中化学 人教版(2024)九年级上册(2024)

文档属性

| 名称 | 第六单元 碳和碳的氧化物课题3 二氧化碳的实验室制取教案(表格式)初中化学 人教版(2024)九年级上册(2024) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-05 06:04:37 | ||

图片预览

文档简介

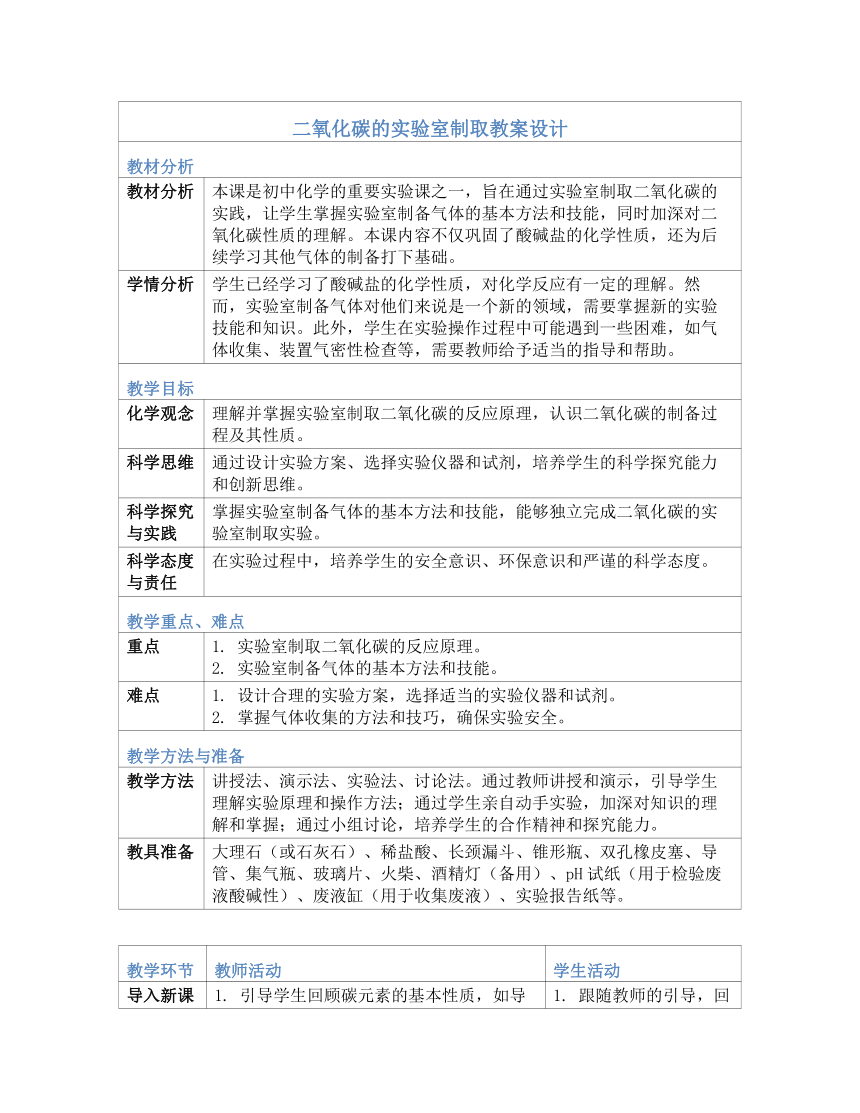

二氧化碳的实验室制取教案设计

教材分析

教材分析 本课是初中化学的重要实验课之一,旨在通过实验室制取二氧化碳的实践,让学生掌握实验室制备气体的基本方法和技能,同时加深对二氧化碳性质的理解。本课内容不仅巩固了酸碱盐的化学性质,还为后续学习其他气体的制备打下基础。

学情分析 学生已经学习了酸碱盐的化学性质,对化学反应有一定的理解。然而,实验室制备气体对他们来说是一个新的领域,需要掌握新的实验技能和知识。此外,学生在实验操作过程中可能遇到一些困难,如气体收集、装置气密性检查等,需要教师给予适当的指导和帮助。

教学目标

化学观念 理解并掌握实验室制取二氧化碳的反应原理,认识二氧化碳的制备过程及其性质。

科学思维 通过设计实验方案、选择实验仪器和试剂,培养学生的科学探究能力和创新思维。

科学探究与实践 掌握实验室制备气体的基本方法和技能,能够独立完成二氧化碳的实验室制取实验。

科学态度与责任 在实验过程中,培养学生的安全意识、环保意识和严谨的科学态度。

教学重点、难点

重点 1. 实验室制取二氧化碳的反应原理。

2. 实验室制备气体的基本方法和技能。

难点 1. 设计合理的实验方案,选择适当的实验仪器和试剂。

2. 掌握气体收集的方法和技巧,确保实验安全。

教学方法与准备

教学方法 讲授法、演示法、实验法、讨论法。通过教师讲授和演示,引导学生理解实验原理和操作方法;通过学生亲自动手实验,加深对知识的理解和掌握;通过小组讨论,培养学生的合作精神和探究能力。

教具准备 大理石(或石灰石)、稀盐酸、长颈漏斗、锥形瓶、双孔橡皮塞、导管、集气瓶、玻璃片、火柴、酒精灯(备用)、pH试纸(用于检验废液酸碱性)、废液缸(用于收集废液)、实验报告纸等。

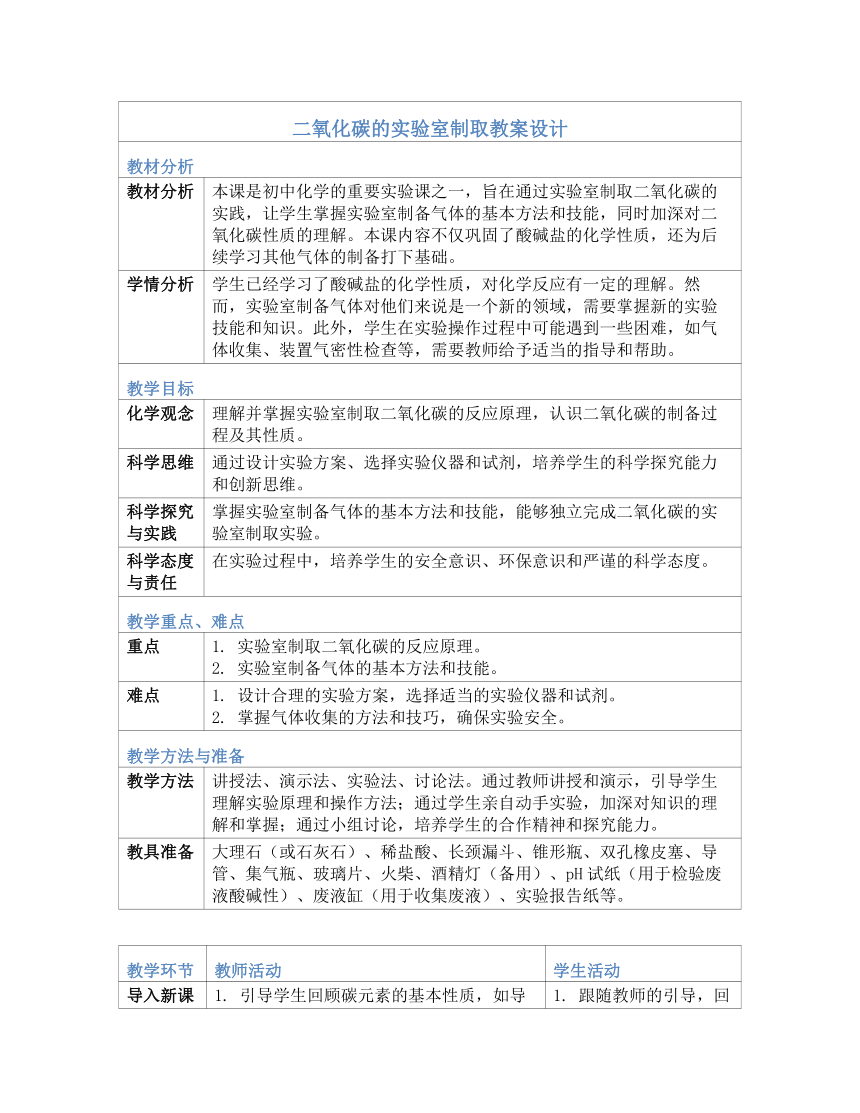

教学环节 教师活动 学生活动

导入新课 1. 引导学生回顾碳元素的基本性质,如导电性、可燃性、稳定性等。

2. 通过多媒体展示碳在自然界中的存在形式,如石墨、金刚石、煤炭、石油等,强调碳元素的重要性。

3. 提出问题:“既然碳元素如此重要,那么它的一种重要氧化物——二氧化碳,我们如何在实验室中制取它呢?”引出本节课的主题。 1. 跟随教师的引导,回顾碳元素的基本性质。

2. 观看多媒体展示,了解碳在自然界中的存在情况。

3. 思考教师提出的问题,激发对二氧化碳制取过程的好奇心。

设计意图 通过回顾旧知,建立与新知的联系,同时利用问题导入,激发学生的探索欲和求知欲,为接下来的学习做好铺垫。

实验演示 1. 准备实验器材和药品,包括大理石(或石灰石)、稀盐酸、锥形瓶、长颈漏斗、导管、集气瓶等。

2. 向学生展示实验装置,并讲解各部分的作用和使用方法。

3. 进行实验演示,将大理石与稀盐酸反应,产生的二氧化碳气体通过导管收集到集气瓶中。

4. 强调实验过程中的安全注意事项,如佩戴护目镜、避免药品直接接触皮肤等。 1. 观察实验器材和药品,了解实验所需材料。

2. 认真听取教师讲解实验装置和实验步骤。

3. 仔细观察实验演示过程,注意反应现象和气体收集方法。

4. 牢记实验安全注意事项,确保实验安全进行。

设计意图 通过实验演示,让学生直观了解二氧化碳的制取过程,掌握实验装置的使用方法和实验步骤,同时培养学生的观察能力和实验安全意识。

分组实验 1. 将学生分成若干小组,每组分配一套实验器材和药品。

2. 指导学生按照实验步骤进行操作,注意观察反应现象和气体收集情况。

3. 巡回指导,解答学生在实验过程中遇到的问题,确保实验顺利进行。

4. 提醒学生记录实验数据,如反应时间、气体体积等。 1. 在小组内分工合作,确保每个人都有操作机会。

2. 按照实验步骤进行操作,仔细观察反应现象和气体收集情况。

3. 遇到问题时及时请教教师或同学,共同解决。

4. 认真记录实验数据,为后续分析和总结做准备。

设计意图 通过分组实验,让学生亲自动手操作,加深对二氧化碳制取过程的理解,同时培养学生的团队合作精神和实验操作能力。

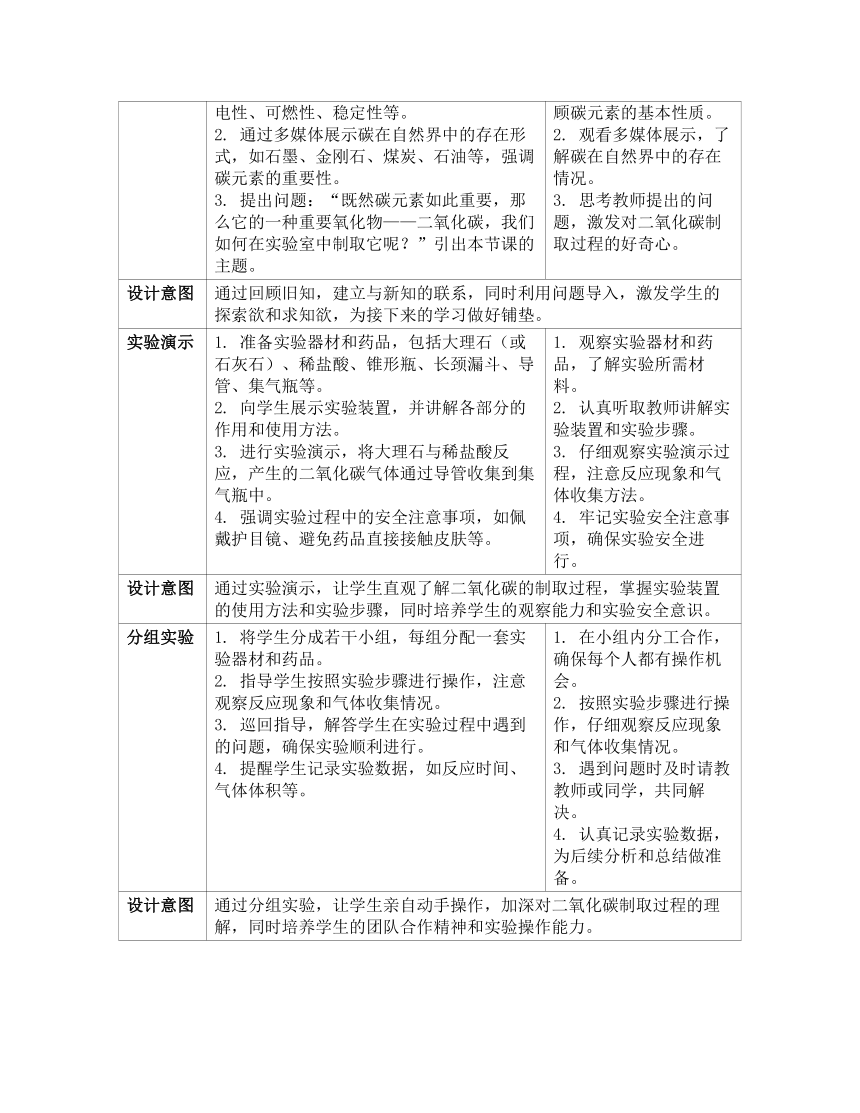

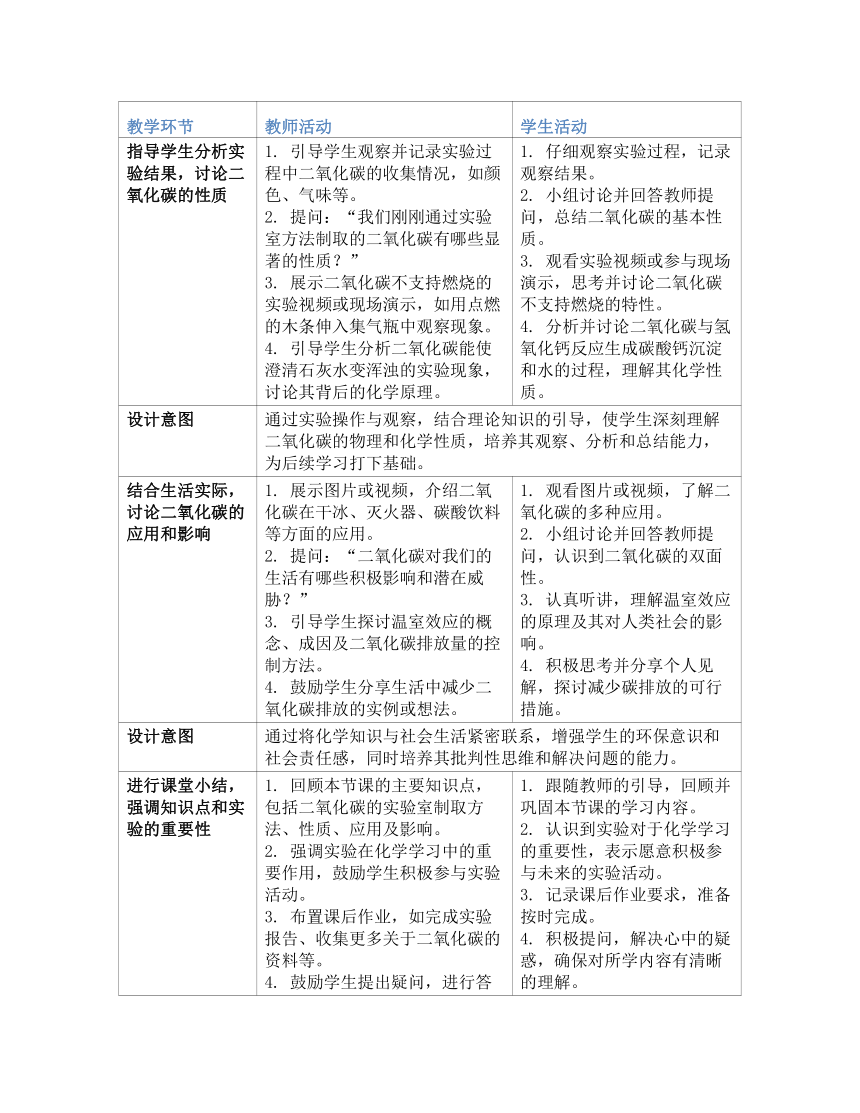

教学环节 教师活动 学生活动

指导学生分析实验结果,讨论二氧化碳的性质 1. 引导学生观察并记录实验过程中二氧化碳的收集情况,如颜色、气味等。

2. 提问:“我们刚刚通过实验室方法制取的二氧化碳有哪些显著的性质?”

3. 展示二氧化碳不支持燃烧的实验视频或现场演示,如用点燃的木条伸入集气瓶中观察现象。

4. 引导学生分析二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的实验现象,讨论其背后的化学原理。 1. 仔细观察实验过程,记录观察结果。

2. 小组讨论并回答教师提问,总结二氧化碳的基本性质。

3. 观看实验视频或参与现场演示,思考并讨论二氧化碳不支持燃烧的特性。

4. 分析并讨论二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水的过程,理解其化学性质。

设计意图 通过实验操作与观察,结合理论知识的引导,使学生深刻理解二氧化碳的物理和化学性质,培养其观察、分析和总结能力,为后续学习打下基础。

结合生活实际,讨论二氧化碳的应用和影响 1. 展示图片或视频,介绍二氧化碳在干冰、灭火器、碳酸饮料等方面的应用。

2. 提问:“二氧化碳对我们的生活有哪些积极影响和潜在威胁?”

3. 引导学生探讨温室效应的概念、成因及二氧化碳排放量的控制方法。

4. 鼓励学生分享生活中减少二氧化碳排放的实例或想法。 1. 观看图片或视频,了解二氧化碳的多种应用。

2. 小组讨论并回答教师提问,认识到二氧化碳的双面性。

3. 认真听讲,理解温室效应的原理及其对人类社会的影响。

4. 积极思考并分享个人见解,探讨减少碳排放的可行措施。

设计意图 通过将化学知识与社会生活紧密联系,增强学生的环保意识和社会责任感,同时培养其批判性思维和解决问题的能力。

进行课堂小结,强调知识点和实验的重要性 1. 回顾本节课的主要知识点,包括二氧化碳的实验室制取方法、性质、应用及影响。

2. 强调实验在化学学习中的重要作用,鼓励学生积极参与实验活动。

3. 布置课后作业,如完成实验报告、收集更多关于二氧化碳的资料等。

4. 鼓励学生提出疑问,进行答疑解惑,确保每位学生都能掌握所学内容。 1. 跟随教师的引导,回顾并巩固本节课的学习内容。

2. 认识到实验对于化学学习的重要性,表示愿意积极参与未来的实验活动。

3. 记录课后作业要求,准备按时完成。

4. 积极提问,解决心中的疑惑,确保对所学内容有清晰的理解。

设计意图 通过课堂小结,帮助学生梳理和巩固所学知识点,同时强调实验的重要性,激发学生的学习兴趣和探究欲。布置课后作业以促进学生自主学习和拓展知识视野。

作业设计

基础题: 写出实验室制取二氧化碳的化学方程式,并指出反应物和生成物的状态。

2. 列举三种可以用于实验室制取二氧化碳的固体反应物,并说明选择它们的理由。

提升题: 设计一个简单的实验,验证二氧化碳的密度比空气大。

2. 描述并解释用向上排空气法收集二氧化碳的操作步骤及原理。

探究题: 1. 探究不同浓度的盐酸对大理石与稀盐酸反应速率的影响,记录实验现象并得出结论。

2. 设计一个实验,比较二氧化碳和空气对蜡烛燃烧的影响,分析并解释实验现象。

板书设计

课题:二氧化碳的实验室制取 一、实验原理 - 化学反应式:CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑

- 反应物:大理石(或石灰石)、稀盐酸

- 生成物:氯化钙、水、二氧化碳

二、实验装置 - 发生装置:固液不加热型(图示:试管+长颈漏斗/分液漏斗,橡胶塞,导管)

- 收集装置:向上排空气法(图示:集气瓶,导管伸入瓶底)

三、实验步骤 1. 检查装置气密性

2. 加入大理石,倒入稀盐酸

3. 收集气体并验满(用燃着的木条放在集气瓶口,若熄灭则满)

四、注意事项 - 不能用浓盐酸,因易挥发产生杂质

- 不能用硫酸,因生成微溶物阻碍反应

- 长颈漏斗下端需伸入液面以下,防止气体逸出

- 收集时导管需伸入集气瓶底部

五、性质与应用 - 密度比空气大

- 不支持燃烧,可灭火

- 溶于水生成碳酸(H2CO3),使紫色石蕊变红

教学反思

成功之处: 通过实验演示,学生直观地理解了二氧化碳的实验室制取过程,增强了学习兴趣。

2. 板书设计清晰,逻辑性强,有助于学生构建完整的知识体系。

3. 作业设计分层次,既巩固了基础知识,又培养了学生的探究能力和创新思维。

不足之处: 1. 部分学生在实验操作中细节掌握不够,如长颈漏斗的使用需进一步强调。

2. 对于二氧化碳性质的讲解,可以引入更多生活实例,使内容更加生动有趣。

3. 课堂上时间分配需进一步优化,确保每位学生都能充分参与实验和讨论。

教材分析

教材分析 本课是初中化学的重要实验课之一,旨在通过实验室制取二氧化碳的实践,让学生掌握实验室制备气体的基本方法和技能,同时加深对二氧化碳性质的理解。本课内容不仅巩固了酸碱盐的化学性质,还为后续学习其他气体的制备打下基础。

学情分析 学生已经学习了酸碱盐的化学性质,对化学反应有一定的理解。然而,实验室制备气体对他们来说是一个新的领域,需要掌握新的实验技能和知识。此外,学生在实验操作过程中可能遇到一些困难,如气体收集、装置气密性检查等,需要教师给予适当的指导和帮助。

教学目标

化学观念 理解并掌握实验室制取二氧化碳的反应原理,认识二氧化碳的制备过程及其性质。

科学思维 通过设计实验方案、选择实验仪器和试剂,培养学生的科学探究能力和创新思维。

科学探究与实践 掌握实验室制备气体的基本方法和技能,能够独立完成二氧化碳的实验室制取实验。

科学态度与责任 在实验过程中,培养学生的安全意识、环保意识和严谨的科学态度。

教学重点、难点

重点 1. 实验室制取二氧化碳的反应原理。

2. 实验室制备气体的基本方法和技能。

难点 1. 设计合理的实验方案,选择适当的实验仪器和试剂。

2. 掌握气体收集的方法和技巧,确保实验安全。

教学方法与准备

教学方法 讲授法、演示法、实验法、讨论法。通过教师讲授和演示,引导学生理解实验原理和操作方法;通过学生亲自动手实验,加深对知识的理解和掌握;通过小组讨论,培养学生的合作精神和探究能力。

教具准备 大理石(或石灰石)、稀盐酸、长颈漏斗、锥形瓶、双孔橡皮塞、导管、集气瓶、玻璃片、火柴、酒精灯(备用)、pH试纸(用于检验废液酸碱性)、废液缸(用于收集废液)、实验报告纸等。

教学环节 教师活动 学生活动

导入新课 1. 引导学生回顾碳元素的基本性质,如导电性、可燃性、稳定性等。

2. 通过多媒体展示碳在自然界中的存在形式,如石墨、金刚石、煤炭、石油等,强调碳元素的重要性。

3. 提出问题:“既然碳元素如此重要,那么它的一种重要氧化物——二氧化碳,我们如何在实验室中制取它呢?”引出本节课的主题。 1. 跟随教师的引导,回顾碳元素的基本性质。

2. 观看多媒体展示,了解碳在自然界中的存在情况。

3. 思考教师提出的问题,激发对二氧化碳制取过程的好奇心。

设计意图 通过回顾旧知,建立与新知的联系,同时利用问题导入,激发学生的探索欲和求知欲,为接下来的学习做好铺垫。

实验演示 1. 准备实验器材和药品,包括大理石(或石灰石)、稀盐酸、锥形瓶、长颈漏斗、导管、集气瓶等。

2. 向学生展示实验装置,并讲解各部分的作用和使用方法。

3. 进行实验演示,将大理石与稀盐酸反应,产生的二氧化碳气体通过导管收集到集气瓶中。

4. 强调实验过程中的安全注意事项,如佩戴护目镜、避免药品直接接触皮肤等。 1. 观察实验器材和药品,了解实验所需材料。

2. 认真听取教师讲解实验装置和实验步骤。

3. 仔细观察实验演示过程,注意反应现象和气体收集方法。

4. 牢记实验安全注意事项,确保实验安全进行。

设计意图 通过实验演示,让学生直观了解二氧化碳的制取过程,掌握实验装置的使用方法和实验步骤,同时培养学生的观察能力和实验安全意识。

分组实验 1. 将学生分成若干小组,每组分配一套实验器材和药品。

2. 指导学生按照实验步骤进行操作,注意观察反应现象和气体收集情况。

3. 巡回指导,解答学生在实验过程中遇到的问题,确保实验顺利进行。

4. 提醒学生记录实验数据,如反应时间、气体体积等。 1. 在小组内分工合作,确保每个人都有操作机会。

2. 按照实验步骤进行操作,仔细观察反应现象和气体收集情况。

3. 遇到问题时及时请教教师或同学,共同解决。

4. 认真记录实验数据,为后续分析和总结做准备。

设计意图 通过分组实验,让学生亲自动手操作,加深对二氧化碳制取过程的理解,同时培养学生的团队合作精神和实验操作能力。

教学环节 教师活动 学生活动

指导学生分析实验结果,讨论二氧化碳的性质 1. 引导学生观察并记录实验过程中二氧化碳的收集情况,如颜色、气味等。

2. 提问:“我们刚刚通过实验室方法制取的二氧化碳有哪些显著的性质?”

3. 展示二氧化碳不支持燃烧的实验视频或现场演示,如用点燃的木条伸入集气瓶中观察现象。

4. 引导学生分析二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的实验现象,讨论其背后的化学原理。 1. 仔细观察实验过程,记录观察结果。

2. 小组讨论并回答教师提问,总结二氧化碳的基本性质。

3. 观看实验视频或参与现场演示,思考并讨论二氧化碳不支持燃烧的特性。

4. 分析并讨论二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水的过程,理解其化学性质。

设计意图 通过实验操作与观察,结合理论知识的引导,使学生深刻理解二氧化碳的物理和化学性质,培养其观察、分析和总结能力,为后续学习打下基础。

结合生活实际,讨论二氧化碳的应用和影响 1. 展示图片或视频,介绍二氧化碳在干冰、灭火器、碳酸饮料等方面的应用。

2. 提问:“二氧化碳对我们的生活有哪些积极影响和潜在威胁?”

3. 引导学生探讨温室效应的概念、成因及二氧化碳排放量的控制方法。

4. 鼓励学生分享生活中减少二氧化碳排放的实例或想法。 1. 观看图片或视频,了解二氧化碳的多种应用。

2. 小组讨论并回答教师提问,认识到二氧化碳的双面性。

3. 认真听讲,理解温室效应的原理及其对人类社会的影响。

4. 积极思考并分享个人见解,探讨减少碳排放的可行措施。

设计意图 通过将化学知识与社会生活紧密联系,增强学生的环保意识和社会责任感,同时培养其批判性思维和解决问题的能力。

进行课堂小结,强调知识点和实验的重要性 1. 回顾本节课的主要知识点,包括二氧化碳的实验室制取方法、性质、应用及影响。

2. 强调实验在化学学习中的重要作用,鼓励学生积极参与实验活动。

3. 布置课后作业,如完成实验报告、收集更多关于二氧化碳的资料等。

4. 鼓励学生提出疑问,进行答疑解惑,确保每位学生都能掌握所学内容。 1. 跟随教师的引导,回顾并巩固本节课的学习内容。

2. 认识到实验对于化学学习的重要性,表示愿意积极参与未来的实验活动。

3. 记录课后作业要求,准备按时完成。

4. 积极提问,解决心中的疑惑,确保对所学内容有清晰的理解。

设计意图 通过课堂小结,帮助学生梳理和巩固所学知识点,同时强调实验的重要性,激发学生的学习兴趣和探究欲。布置课后作业以促进学生自主学习和拓展知识视野。

作业设计

基础题: 写出实验室制取二氧化碳的化学方程式,并指出反应物和生成物的状态。

2. 列举三种可以用于实验室制取二氧化碳的固体反应物,并说明选择它们的理由。

提升题: 设计一个简单的实验,验证二氧化碳的密度比空气大。

2. 描述并解释用向上排空气法收集二氧化碳的操作步骤及原理。

探究题: 1. 探究不同浓度的盐酸对大理石与稀盐酸反应速率的影响,记录实验现象并得出结论。

2. 设计一个实验,比较二氧化碳和空气对蜡烛燃烧的影响,分析并解释实验现象。

板书设计

课题:二氧化碳的实验室制取 一、实验原理 - 化学反应式:CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑

- 反应物:大理石(或石灰石)、稀盐酸

- 生成物:氯化钙、水、二氧化碳

二、实验装置 - 发生装置:固液不加热型(图示:试管+长颈漏斗/分液漏斗,橡胶塞,导管)

- 收集装置:向上排空气法(图示:集气瓶,导管伸入瓶底)

三、实验步骤 1. 检查装置气密性

2. 加入大理石,倒入稀盐酸

3. 收集气体并验满(用燃着的木条放在集气瓶口,若熄灭则满)

四、注意事项 - 不能用浓盐酸,因易挥发产生杂质

- 不能用硫酸,因生成微溶物阻碍反应

- 长颈漏斗下端需伸入液面以下,防止气体逸出

- 收集时导管需伸入集气瓶底部

五、性质与应用 - 密度比空气大

- 不支持燃烧,可灭火

- 溶于水生成碳酸(H2CO3),使紫色石蕊变红

教学反思

成功之处: 通过实验演示,学生直观地理解了二氧化碳的实验室制取过程,增强了学习兴趣。

2. 板书设计清晰,逻辑性强,有助于学生构建完整的知识体系。

3. 作业设计分层次,既巩固了基础知识,又培养了学生的探究能力和创新思维。

不足之处: 1. 部分学生在实验操作中细节掌握不够,如长颈漏斗的使用需进一步强调。

2. 对于二氧化碳性质的讲解,可以引入更多生活实例,使内容更加生动有趣。

3. 课堂上时间分配需进一步优化,确保每位学生都能充分参与实验和讨论。

同课章节目录