1.《沁园春长沙 》课件 (共32张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 1.《沁园春长沙 》课件 (共32张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-05 07:55:09 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

用壮丽景象,表达青春之志

统编版必修上册第一单元

沁园春·长沙

毛泽东

学习目标

1.了解词的相关知识及本词的创作背景,朗读并背诵本词。

2.通过分析意象,感悟意境,品味语言,赏析画面,体会词中借景抒情,情景交融的手法,初步掌握诗词鉴赏方法。

3.体味诗人蕴含于作品中的情感,感受革命前辈的博大情怀和“以天下为己任”的历史责任感。

文学常识——词

1.词

兴起于隋唐,盛行于宋,词最初是用来配乐歌唱的,始称“曲子”或“曲子词”,后来逐渐与音乐分开,成为诗的别体,又称“诗余”,因句子长短不齐,故又称“长短句”。

2.词的基本特点

词基本分为婉约派、豪放派两大类。调有定格,句有定数,字有定声。词从结构上看多数是分段的,一段在音乐上叫“一阕”或“一片”。双片结构分上阙(上片)和下阙(下片)。填词必须按固定的词牌,一个词牌之下的所有的词都有固定的句数,且每个句子的字数也是确定的,且在押韵上也有固定的要求。

3.词的组成

标题:是词的内容的集中体现。

词牌:是一首词的词调的名称,决定着词的字数、句数和平仄声韵。

《沁园春·长沙》的词牌是“沁园春”,标题是“长沙”。

词以字数的多少分为小令(58字及以下)中调(59—90字),长调(91字及以上)。

4.沁园春

“沁园”相传为东汉明帝女儿沁水公主的园林,后来被外戚窦宪所夺,有人作诗咏其事,“沁园春”词牌由此得名。

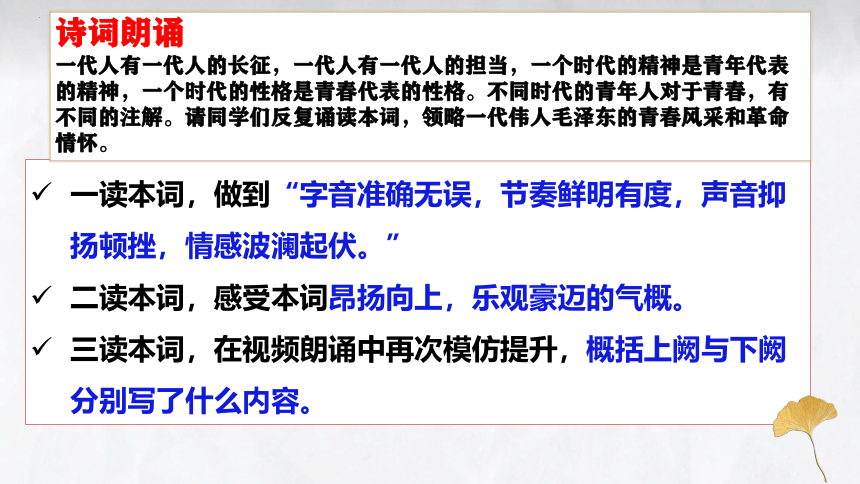

一读本词,做到“字音准确无误,节奏鲜明有度,声音抑扬顿挫,情感波澜起伏。”

二读本词,感受本词昂扬向上,乐观豪迈的气概。

三读本词,在视频朗诵中再次模仿提升,概括上阙与下阙分别写了什么内容。

诗词朗诵

一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当,一个时代的精神是青年代表的精神,一个时代的性格是青春代表的性格。不同时代的青年人对于青春,有不同的注解。请同学们反复诵读本词,领略一代伟人毛泽东的青春风采和革命情怀。

诗词朗诵

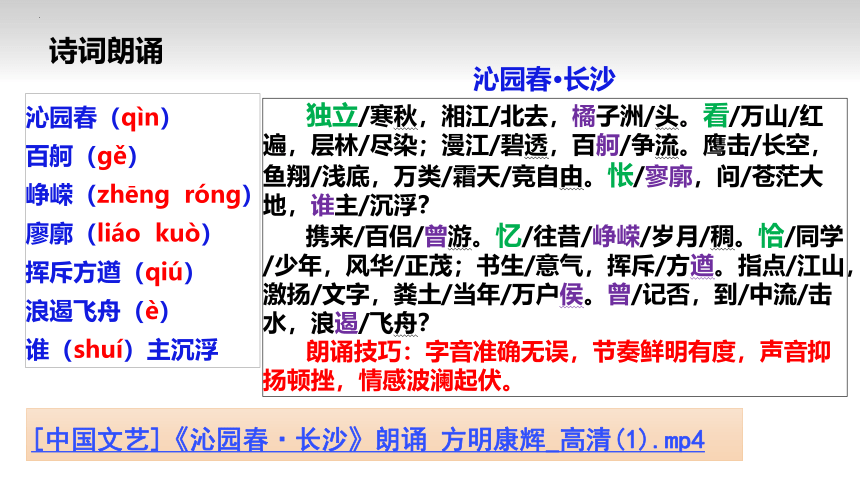

沁园春·长沙

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。看/万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。鹰击/长空,鱼翔/浅底,万类/霜天/竞自由。怅/寥廓,问/苍茫大地,谁主/沉浮?

携来/百侣/曾游。忆/往昔/峥嵘/岁月/稠。恰/同学/少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒。指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。曾/记否,到/中流/击水,浪遏/飞舟?

朗诵技巧:字音准确无误,节奏鲜明有度,声音抑扬顿挫,情感波澜起伏。

沁园春(qìn)

百舸(gě)

峥嵘(zhēng róng)

廖廓(liáo kuò)

挥斥方遒(qiú)

浪遏飞舟(è)

谁(shuí)主沉浮

[中国文艺]《沁园春·长沙》朗诵 方明康辉_高清(1).mp4

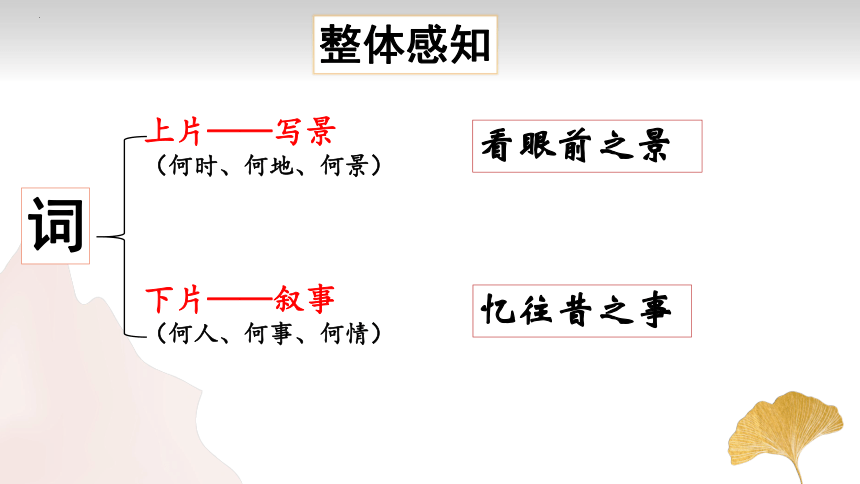

上片——写景

(何时、何地、何景)

下片——叙事

(何人、何事、何情)

词

整体感知

看眼前之景

忆往昔之事

活动:这首词上片描绘了一幅什么样的湘江秋景图?表达了词人什么样的情感?

诗词鉴赏

研读上阙,赏析画面

万山红遍

层林尽染

百舸争流

鹰击长空

万类霜天竞自由

鱼翔浅底

漫江碧透

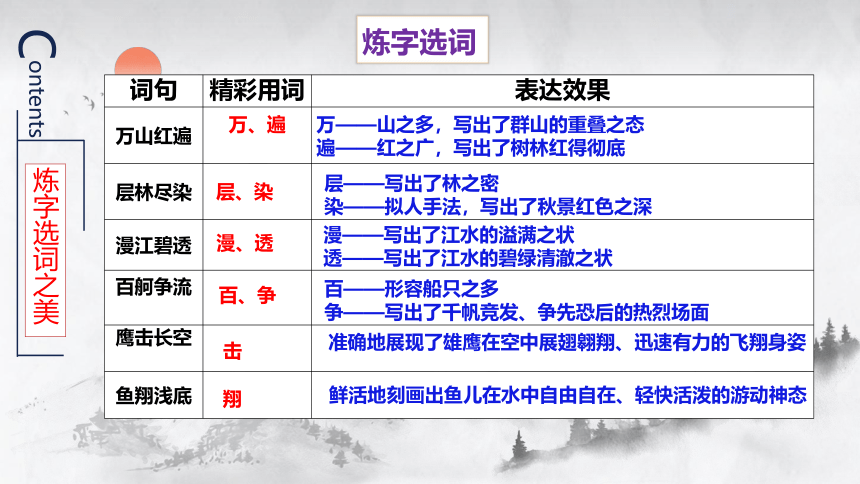

炼字选词之美

Contents

炼字选词

词句 精彩用词 表达效果

万山红遍 万、遍 万——山之多,写出了群山的重叠之态

遍——红之广,写出了树林红得彻底

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

层、染

层——写出了林之密

染——拟人手法,写出了秋景红色之深

漫、透

漫——写出了江水的溢满之状

透——写出了江水的碧绿清澈之状

百、争

百——形容船只之多

争——写出了千帆竞发、争先恐后的热烈场面

击

准确地展现了雄鹰在空中展翅翱翔、迅速有力的飞翔身姿

翔

鲜活地刻画出鱼儿在水中自由自在、轻快活泼的游动神态

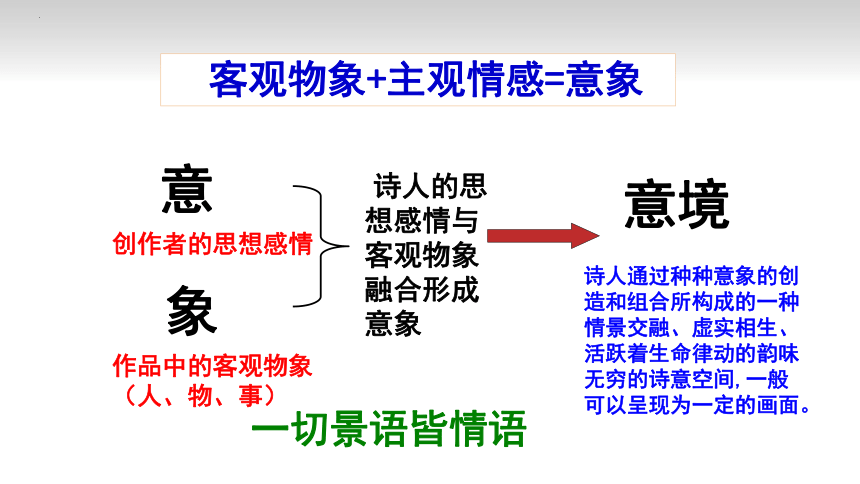

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象(人、物、事)

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种情景交融、虚实相生、活跃着生命律动的韵味无穷的诗意空间,一般可以呈现为一定的画面。

客观物象+主观情感=意象

一切景语皆情语

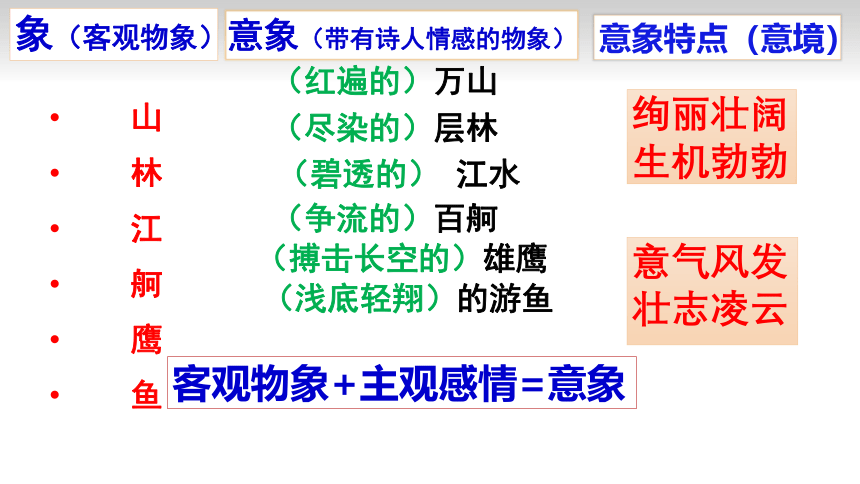

山

林

江

舸

鹰

鱼

意象(带有诗人情感的物象)

(红遍的)万山

(尽染的)层林

(碧透的) 江水

(争流的)百舸

(搏击长空的)雄鹰

(浅底轻翔)的游鱼

客观物象+主观感情=意象

意象特点(意境)

绚丽壮阔

生机勃勃

象(客观物象)

意气风发

壮志凌云

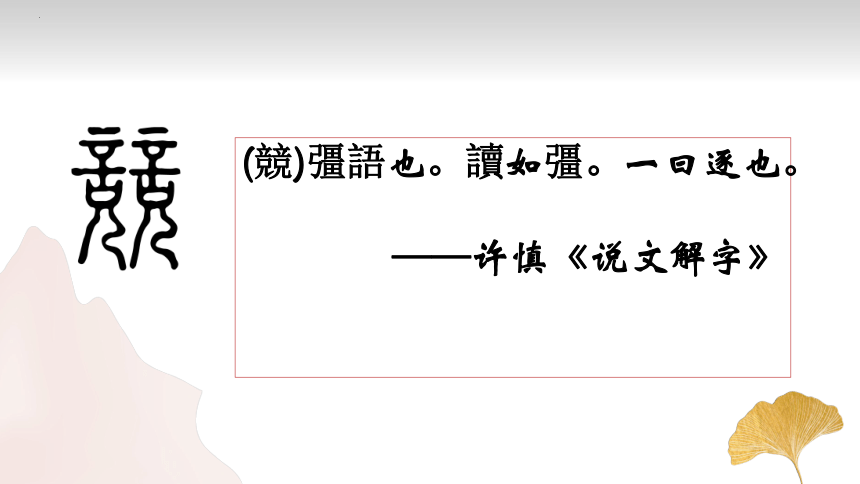

(競)彊語也。讀如彊。一曰逐也。

——许慎《说文解字》

主席之“看”

词的上片描绘了一幅什么样的画面,表达了诗人什么样的情感?

答:①词的上片描绘了一幅绚丽壮阔、生机勃勃的湘江寒秋图。(总括画面) ②远望群山,重重叠叠的树木遍染红色。近看湘江,满江秋水碧绿澄澈,船只争相行驶。仰望天空,雄鹰有力地翱翔。俯视水中,鱼儿欢快地畅游。宇宙万物都在这秋天里生气勃勃地自由舒展。(描述画面) ③诗人借景抒情,融情于景,采用远近结合,俯仰有致,动静结合的手法,通过万山、层林、漫江、百舸、雄鹰、游鱼等意象,形象地表现词诗人对祖国大好河山的喜爱,抒发了昂扬向上的青春激情,表达傲视天下的凌云壮志。(答出手法和情感)

手法之美

诗人运用了什么样的手法来描写这些意象?

①视角的变化

远观:万山层林; 近看:漫江百舸;

仰观:鹰击长空; 俯瞰:鱼翔浅底。

②色彩的渲染

“红遍”“尽染”“碧透”渲染出了秋的绚丽浓重。

③对比

“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”主要是动作的对比。

④动静结合

静态的火红的枫林,动态的“争流”的“百舸”等

主席之“看”

明确:这正与毛泽东的胸襟气度、精神性格有关。作者不是普通的一介书生,而是叱咤风云的一代伟人,是胸怀大志的杰出政治家,他有经天纬地之才,再造乾坤之志,他有博大的胸襟,崇高的风范,奋发向上、永不消沉的乐观性格,所以他的诗歌充满豪情壮志。正因如此,别人看秋天,满目萧然,主席独立江头,看到的却是山河壮美。

任务三:体悟词人宏大的心境。

在许多古典诗词中,秋景多肃杀悲凉、萧瑟凄凉,“秋”总是和“悲”、“愁”等情感联系在一起,如“自古逢秋悲寂寥”, “悲哉秋之为气也”“秋风萧瑟天气凉”,毛泽东的这首词写的同样是寒秋景物,为什么他笔下的秋如此绚丽多彩,生机勃勃?

主席其人其诗

毛泽东17岁那年,出乡关学习时,写诗赠父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓(家乡)地,人生无处不青山。” 求学初期,毛主席就有崇高的救国理想。

长沙求学,“独坐池塘如虎踞,绿树荫下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声。”青蛙独自坐在池塘边上,形态好像一只蹲着的老虎,在池塘边的树荫下修养精神,养精蓄锐;春天到来的时候,如果青蛙不先叫唤,没有哪个虫儿敢发出声音来!学生时代毛主席就有大气魄,大格局。

斗争年代“红军不怕远征难,万水千山只等闲”。身处绝境,却依然乐观的大胸襟。

作者: 毛泽东(1893-1976),字润之,笔名子任,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、文学家,党的第一代中央领导集体的核心,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人。

正如他洒脱的字体一样,他的诗词情调慷慨激扬,风格豪迈爽朗,大开大阖,吞云吐月,既有壮阔的奇观,又富有深广的内涵,是壮观与优美的结合。

写作背景:

长沙是毛泽东青年时期学习生活、革命活动的中心,他在此先后长达十三年之久。这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。这个时候,一方面工农革命运动蓬勃发展,另一方面反动势力为了维护其统治,对革命力量进行了疯狂的镇压。1925年春,他回湖南老家指导农民运动。1925年10月,毛泽东自韶山赴广州创办农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲、岳麓山,面对绚丽壮阔、生机勃勃的秋景,追怀在长沙的求学生活和革命斗争经历,不禁浮想联翩,写成这首境界开阔、气势恢弘的不朽诗篇。

面对眼前绚丽壮阔的秋景,“突然”“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”突兀吗?(知人论世,再次感受词人宏大的心境)

主席之问

国安内忧外患,贫病交加,人间没有自由,面对此情此景,诗人发出了惊世之问。

主席问苍茫大地,谁主沉浮?他问的是谁能解百姓于倒悬,国家要往哪里去?国家什么时候才能安定下来啊!这就叫“以天下为己任”!青年毛泽东,问的是:国计民生!这是为国。

这是青年时代领袖心境的表现,有着除旧布新的志向,有着对国家命运和前途的担忧,体现了青年一代的担当精神。

这,就是当年,32岁的毛泽东的问题!主席的惊天一问,让我们看到了一个32岁的年轻共产党人“以天下为己任”的豪情壮志!

上片小结

“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”

看 _______________ 之景

生 _______________ 之情

绚丽壮阔、生机勃勃

济世苍生

“诗的品评在意境的高下,而意境的高下,又决定于人的品格的高下。”毛主席具有博大的胸襟,奋发向上永不消沉的乐观性格,故其诗歌也充满豪情壮志。体现了主席昂扬向上的青春激情和傲视天下的凌云壮志。

第二课时学习目标

1.通过分析意象,感悟意境,品味语言,赏析画面,体会词中借景抒情,情景交融的手法,初步掌握诗词鉴赏方法。

2.体味诗人蕴含于作品中的情感,感受革命前辈的博大情怀和“以天下为己任”的历史责任感。

主席之“忆”

下阕开头哪两个字标志着词人由上阕的写景转入对往事的回忆?

“曾”“忆”,回忆了青年时代的革命活动。

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

“峥嵘岁月”的含义?

毛泽东的峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

组织了湖南学生联合会、新民学会

开办了平民夜校、文化书社

参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿kǎi、赵恒惕等军阀的活动

创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

“峥嵘岁月”是对往日不平凡的斗争生活的形象概括。指不平常的斗争岁月。 峥嵘,本来形容山势高峻。

”同学少年“有着什么样的形象 请根据提示填写下表。

悟青年担当,吾辈接力

相关词句 形象特点

风华正茂

书生意气、挥斥方遒

指点江山、激扬文字

粪土当年万户侯

到中流击水、浪遏飞舟

”同学少年“有着什么样的形象 请根据提示填写下表。

悟青年担当,吾辈接力

相关词句 形象特点

风华正茂 青春年少,才华横溢

书生意气、挥斥方遒 热情奔放,敢想敢做,以天下为己任

指点江山、激扬文字 激昂慷慨,奋笔疾书;关心国家命运,针砭时弊,宣传真理

粪土当年万户侯 蔑视官僚军阀,救国救民,敢于斗争

到中流击水、浪遏飞舟 激流勇进,甘为中流砥柱

刻画了一群敢于向旧世界宣战的斗士,他们风华正茂、奋发有为、敢于斗争、藐视权贵,有改造旧世界的革命大无畏精神。

投身革命,

敢于挑战,

勇于弄潮

到中流击水,

浪遏飞舟?

慷慨激昂、关心国事

臧否天下、针砭时弊

蔑视军阀、敢于斗争

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

充满朝气,青春飞扬

才华正盛,风采飞扬

意气奔放,文采飞扬

热情乐观,力量飞扬

同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

“我”和百侣,即是“我们”,“我们”又是怎样的形象呢?

青春年少,文韬武略

的“学士”!

“我们”是

奋发有为,敢于向旧世界宣战的“斗士”!

“我们”是

“我们”是

激流勇进,以天下为

己任“勇士”!

年龄、精神面貌

(1)“我们”是成长中志同道合的同学

毛泽东就读于长沙第一师范学校,与蔡和森、何叔衡等一群志同道合的同学,游冬泳、办报纸、驱军阀。

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密举行。因遭到上海法租界巡捕袭扰,会议被迫中止。但代表们并没有退缩,而是将会议的地点转移到浙江嘉兴南湖的一艘船上,完成了大会的最后议程。会议胜利闭幕,庄严宣告中国共产党的诞生。从此,中国的新民主主义革命就有了坚强的领导者——中国共产党。这次会议结束后,代表们把革命的火种带向全国各地。从此,中国革命的航船从南湖扬帆启航,中国的历史开启了全新的篇章。

李达,李汉俊,张国焘,董必武,

毛泽东,何叔衡,周佛海,等十三人

(2)“我们”是红船上的革命开创者

(3)“我们”是抗争斗争中的牺牲者

5月15日,日本资本家枪杀工人代表、共产党员顾正红,并打伤工人十余人

5月30日(五卅惨案),上海工人和学生在租界的繁华马路,进行宣传演讲和示威游行,租界的英国巡捕在南京路上先后逮捕100多人,并突然向密集的游行群众开枪射击,当场打死13人,伤数十人。

(4)“我们”是为革命事业奋斗终生的奉献者

是毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等革命志士;

是长征路上克服千难万险的红军战士;

是在长津湖战斗过的中国人民志愿军;

是为中国人民奋斗终生的革命英雄……

他们信念坚定、

智勇坚毅

他们乐观温暖、

敢于奉献

他们舍生忘死、 勇于担当

革命青年:是志士、是学士、是勇士、是斗士。

青年兴则国家兴,

青年强则国家强

致 敬 革 命 青 年

当下,革命青年的形象,仍是标杆;革命青年的精神,仍是方向!

我们走着,他们走过的路;我们传承着,他们秉有的精神。

习主席说:

未来属于青年,

希望寄予青年。

总结

天下者,我们的天下;

国家者,我们的国家;

社会者,我们的社会;

我们不说,谁说?

我们不干,谁干?

“我们”,是你、是我、是他、是革命青年、更是当代青年!。

走复兴之路,筑中国之梦。

青年当凌云,精神永流传。

用壮丽景象,表达青春之志

统编版必修上册第一单元

沁园春·长沙

毛泽东

学习目标

1.了解词的相关知识及本词的创作背景,朗读并背诵本词。

2.通过分析意象,感悟意境,品味语言,赏析画面,体会词中借景抒情,情景交融的手法,初步掌握诗词鉴赏方法。

3.体味诗人蕴含于作品中的情感,感受革命前辈的博大情怀和“以天下为己任”的历史责任感。

文学常识——词

1.词

兴起于隋唐,盛行于宋,词最初是用来配乐歌唱的,始称“曲子”或“曲子词”,后来逐渐与音乐分开,成为诗的别体,又称“诗余”,因句子长短不齐,故又称“长短句”。

2.词的基本特点

词基本分为婉约派、豪放派两大类。调有定格,句有定数,字有定声。词从结构上看多数是分段的,一段在音乐上叫“一阕”或“一片”。双片结构分上阙(上片)和下阙(下片)。填词必须按固定的词牌,一个词牌之下的所有的词都有固定的句数,且每个句子的字数也是确定的,且在押韵上也有固定的要求。

3.词的组成

标题:是词的内容的集中体现。

词牌:是一首词的词调的名称,决定着词的字数、句数和平仄声韵。

《沁园春·长沙》的词牌是“沁园春”,标题是“长沙”。

词以字数的多少分为小令(58字及以下)中调(59—90字),长调(91字及以上)。

4.沁园春

“沁园”相传为东汉明帝女儿沁水公主的园林,后来被外戚窦宪所夺,有人作诗咏其事,“沁园春”词牌由此得名。

一读本词,做到“字音准确无误,节奏鲜明有度,声音抑扬顿挫,情感波澜起伏。”

二读本词,感受本词昂扬向上,乐观豪迈的气概。

三读本词,在视频朗诵中再次模仿提升,概括上阙与下阙分别写了什么内容。

诗词朗诵

一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当,一个时代的精神是青年代表的精神,一个时代的性格是青春代表的性格。不同时代的青年人对于青春,有不同的注解。请同学们反复诵读本词,领略一代伟人毛泽东的青春风采和革命情怀。

诗词朗诵

沁园春·长沙

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。看/万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。鹰击/长空,鱼翔/浅底,万类/霜天/竞自由。怅/寥廓,问/苍茫大地,谁主/沉浮?

携来/百侣/曾游。忆/往昔/峥嵘/岁月/稠。恰/同学/少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒。指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。曾/记否,到/中流/击水,浪遏/飞舟?

朗诵技巧:字音准确无误,节奏鲜明有度,声音抑扬顿挫,情感波澜起伏。

沁园春(qìn)

百舸(gě)

峥嵘(zhēng róng)

廖廓(liáo kuò)

挥斥方遒(qiú)

浪遏飞舟(è)

谁(shuí)主沉浮

[中国文艺]《沁园春·长沙》朗诵 方明康辉_高清(1).mp4

上片——写景

(何时、何地、何景)

下片——叙事

(何人、何事、何情)

词

整体感知

看眼前之景

忆往昔之事

活动:这首词上片描绘了一幅什么样的湘江秋景图?表达了词人什么样的情感?

诗词鉴赏

研读上阙,赏析画面

万山红遍

层林尽染

百舸争流

鹰击长空

万类霜天竞自由

鱼翔浅底

漫江碧透

炼字选词之美

Contents

炼字选词

词句 精彩用词 表达效果

万山红遍 万、遍 万——山之多,写出了群山的重叠之态

遍——红之广,写出了树林红得彻底

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

层、染

层——写出了林之密

染——拟人手法,写出了秋景红色之深

漫、透

漫——写出了江水的溢满之状

透——写出了江水的碧绿清澈之状

百、争

百——形容船只之多

争——写出了千帆竞发、争先恐后的热烈场面

击

准确地展现了雄鹰在空中展翅翱翔、迅速有力的飞翔身姿

翔

鲜活地刻画出鱼儿在水中自由自在、轻快活泼的游动神态

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象(人、物、事)

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种情景交融、虚实相生、活跃着生命律动的韵味无穷的诗意空间,一般可以呈现为一定的画面。

客观物象+主观情感=意象

一切景语皆情语

山

林

江

舸

鹰

鱼

意象(带有诗人情感的物象)

(红遍的)万山

(尽染的)层林

(碧透的) 江水

(争流的)百舸

(搏击长空的)雄鹰

(浅底轻翔)的游鱼

客观物象+主观感情=意象

意象特点(意境)

绚丽壮阔

生机勃勃

象(客观物象)

意气风发

壮志凌云

(競)彊語也。讀如彊。一曰逐也。

——许慎《说文解字》

主席之“看”

词的上片描绘了一幅什么样的画面,表达了诗人什么样的情感?

答:①词的上片描绘了一幅绚丽壮阔、生机勃勃的湘江寒秋图。(总括画面) ②远望群山,重重叠叠的树木遍染红色。近看湘江,满江秋水碧绿澄澈,船只争相行驶。仰望天空,雄鹰有力地翱翔。俯视水中,鱼儿欢快地畅游。宇宙万物都在这秋天里生气勃勃地自由舒展。(描述画面) ③诗人借景抒情,融情于景,采用远近结合,俯仰有致,动静结合的手法,通过万山、层林、漫江、百舸、雄鹰、游鱼等意象,形象地表现词诗人对祖国大好河山的喜爱,抒发了昂扬向上的青春激情,表达傲视天下的凌云壮志。(答出手法和情感)

手法之美

诗人运用了什么样的手法来描写这些意象?

①视角的变化

远观:万山层林; 近看:漫江百舸;

仰观:鹰击长空; 俯瞰:鱼翔浅底。

②色彩的渲染

“红遍”“尽染”“碧透”渲染出了秋的绚丽浓重。

③对比

“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”主要是动作的对比。

④动静结合

静态的火红的枫林,动态的“争流”的“百舸”等

主席之“看”

明确:这正与毛泽东的胸襟气度、精神性格有关。作者不是普通的一介书生,而是叱咤风云的一代伟人,是胸怀大志的杰出政治家,他有经天纬地之才,再造乾坤之志,他有博大的胸襟,崇高的风范,奋发向上、永不消沉的乐观性格,所以他的诗歌充满豪情壮志。正因如此,别人看秋天,满目萧然,主席独立江头,看到的却是山河壮美。

任务三:体悟词人宏大的心境。

在许多古典诗词中,秋景多肃杀悲凉、萧瑟凄凉,“秋”总是和“悲”、“愁”等情感联系在一起,如“自古逢秋悲寂寥”, “悲哉秋之为气也”“秋风萧瑟天气凉”,毛泽东的这首词写的同样是寒秋景物,为什么他笔下的秋如此绚丽多彩,生机勃勃?

主席其人其诗

毛泽东17岁那年,出乡关学习时,写诗赠父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓(家乡)地,人生无处不青山。” 求学初期,毛主席就有崇高的救国理想。

长沙求学,“独坐池塘如虎踞,绿树荫下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声。”青蛙独自坐在池塘边上,形态好像一只蹲着的老虎,在池塘边的树荫下修养精神,养精蓄锐;春天到来的时候,如果青蛙不先叫唤,没有哪个虫儿敢发出声音来!学生时代毛主席就有大气魄,大格局。

斗争年代“红军不怕远征难,万水千山只等闲”。身处绝境,却依然乐观的大胸襟。

作者: 毛泽东(1893-1976),字润之,笔名子任,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、文学家,党的第一代中央领导集体的核心,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人。

正如他洒脱的字体一样,他的诗词情调慷慨激扬,风格豪迈爽朗,大开大阖,吞云吐月,既有壮阔的奇观,又富有深广的内涵,是壮观与优美的结合。

写作背景:

长沙是毛泽东青年时期学习生活、革命活动的中心,他在此先后长达十三年之久。这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。这个时候,一方面工农革命运动蓬勃发展,另一方面反动势力为了维护其统治,对革命力量进行了疯狂的镇压。1925年春,他回湖南老家指导农民运动。1925年10月,毛泽东自韶山赴广州创办农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲、岳麓山,面对绚丽壮阔、生机勃勃的秋景,追怀在长沙的求学生活和革命斗争经历,不禁浮想联翩,写成这首境界开阔、气势恢弘的不朽诗篇。

面对眼前绚丽壮阔的秋景,“突然”“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”突兀吗?(知人论世,再次感受词人宏大的心境)

主席之问

国安内忧外患,贫病交加,人间没有自由,面对此情此景,诗人发出了惊世之问。

主席问苍茫大地,谁主沉浮?他问的是谁能解百姓于倒悬,国家要往哪里去?国家什么时候才能安定下来啊!这就叫“以天下为己任”!青年毛泽东,问的是:国计民生!这是为国。

这是青年时代领袖心境的表现,有着除旧布新的志向,有着对国家命运和前途的担忧,体现了青年一代的担当精神。

这,就是当年,32岁的毛泽东的问题!主席的惊天一问,让我们看到了一个32岁的年轻共产党人“以天下为己任”的豪情壮志!

上片小结

“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”

看 _______________ 之景

生 _______________ 之情

绚丽壮阔、生机勃勃

济世苍生

“诗的品评在意境的高下,而意境的高下,又决定于人的品格的高下。”毛主席具有博大的胸襟,奋发向上永不消沉的乐观性格,故其诗歌也充满豪情壮志。体现了主席昂扬向上的青春激情和傲视天下的凌云壮志。

第二课时学习目标

1.通过分析意象,感悟意境,品味语言,赏析画面,体会词中借景抒情,情景交融的手法,初步掌握诗词鉴赏方法。

2.体味诗人蕴含于作品中的情感,感受革命前辈的博大情怀和“以天下为己任”的历史责任感。

主席之“忆”

下阕开头哪两个字标志着词人由上阕的写景转入对往事的回忆?

“曾”“忆”,回忆了青年时代的革命活动。

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

“峥嵘岁月”的含义?

毛泽东的峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

组织了湖南学生联合会、新民学会

开办了平民夜校、文化书社

参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿kǎi、赵恒惕等军阀的活动

创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

“峥嵘岁月”是对往日不平凡的斗争生活的形象概括。指不平常的斗争岁月。 峥嵘,本来形容山势高峻。

”同学少年“有着什么样的形象 请根据提示填写下表。

悟青年担当,吾辈接力

相关词句 形象特点

风华正茂

书生意气、挥斥方遒

指点江山、激扬文字

粪土当年万户侯

到中流击水、浪遏飞舟

”同学少年“有着什么样的形象 请根据提示填写下表。

悟青年担当,吾辈接力

相关词句 形象特点

风华正茂 青春年少,才华横溢

书生意气、挥斥方遒 热情奔放,敢想敢做,以天下为己任

指点江山、激扬文字 激昂慷慨,奋笔疾书;关心国家命运,针砭时弊,宣传真理

粪土当年万户侯 蔑视官僚军阀,救国救民,敢于斗争

到中流击水、浪遏飞舟 激流勇进,甘为中流砥柱

刻画了一群敢于向旧世界宣战的斗士,他们风华正茂、奋发有为、敢于斗争、藐视权贵,有改造旧世界的革命大无畏精神。

投身革命,

敢于挑战,

勇于弄潮

到中流击水,

浪遏飞舟?

慷慨激昂、关心国事

臧否天下、针砭时弊

蔑视军阀、敢于斗争

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

充满朝气,青春飞扬

才华正盛,风采飞扬

意气奔放,文采飞扬

热情乐观,力量飞扬

同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

“我”和百侣,即是“我们”,“我们”又是怎样的形象呢?

青春年少,文韬武略

的“学士”!

“我们”是

奋发有为,敢于向旧世界宣战的“斗士”!

“我们”是

“我们”是

激流勇进,以天下为

己任“勇士”!

年龄、精神面貌

(1)“我们”是成长中志同道合的同学

毛泽东就读于长沙第一师范学校,与蔡和森、何叔衡等一群志同道合的同学,游冬泳、办报纸、驱军阀。

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密举行。因遭到上海法租界巡捕袭扰,会议被迫中止。但代表们并没有退缩,而是将会议的地点转移到浙江嘉兴南湖的一艘船上,完成了大会的最后议程。会议胜利闭幕,庄严宣告中国共产党的诞生。从此,中国的新民主主义革命就有了坚强的领导者——中国共产党。这次会议结束后,代表们把革命的火种带向全国各地。从此,中国革命的航船从南湖扬帆启航,中国的历史开启了全新的篇章。

李达,李汉俊,张国焘,董必武,

毛泽东,何叔衡,周佛海,等十三人

(2)“我们”是红船上的革命开创者

(3)“我们”是抗争斗争中的牺牲者

5月15日,日本资本家枪杀工人代表、共产党员顾正红,并打伤工人十余人

5月30日(五卅惨案),上海工人和学生在租界的繁华马路,进行宣传演讲和示威游行,租界的英国巡捕在南京路上先后逮捕100多人,并突然向密集的游行群众开枪射击,当场打死13人,伤数十人。

(4)“我们”是为革命事业奋斗终生的奉献者

是毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等革命志士;

是长征路上克服千难万险的红军战士;

是在长津湖战斗过的中国人民志愿军;

是为中国人民奋斗终生的革命英雄……

他们信念坚定、

智勇坚毅

他们乐观温暖、

敢于奉献

他们舍生忘死、 勇于担当

革命青年:是志士、是学士、是勇士、是斗士。

青年兴则国家兴,

青年强则国家强

致 敬 革 命 青 年

当下,革命青年的形象,仍是标杆;革命青年的精神,仍是方向!

我们走着,他们走过的路;我们传承着,他们秉有的精神。

习主席说:

未来属于青年,

希望寄予青年。

总结

天下者,我们的天下;

国家者,我们的国家;

社会者,我们的社会;

我们不说,谁说?

我们不干,谁干?

“我们”,是你、是我、是他、是革命青年、更是当代青年!。

走复兴之路,筑中国之梦。

青年当凌云,精神永流传。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读