第五单元《乡土中国》整本书阅读课件(共32张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第五单元《乡土中国》整本书阅读课件(共32张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-05 11:41:32 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《乡土中国》第六课时——

《血缘和地缘》《名实 的分离》《从欲望到需要》

1、每年到春节的时候,各地都会出现“春节回乡潮”,你如何看待这种现象

现象引入:

2、由血缘结合向地缘结合的转变,是从乡土向现代转变的重要表现,但是今天,来到大城市的民工会自然地按照地域进行结合,这样的地缘结合究竟是“乡土”的还是“现代”的?你如何理解?

3、电影《小猪佩奇过大年》的宣传片《啥是佩奇》刷爆了网络,成为一部“现象级短视频”。视频讲述了一个当代中国故事。联系本章学习的内容,写出所体现的“乡土中国”观点。

故事:在乡村居住的爷爷盼着城市里的儿子一家回来过年,电话里,孙子说要一个佩奇。没看过动画片的爷爷自然不知何为佩奇,于是问遍全村,得到了诸多令人啼笑皆非的答案,最终,凭着“小猪、粉的”两个词,老人开始为孙子准备这份礼物。可谁知,临近年关,儿子却说不回来了,要接老人去城里过年。餐桌上,当老人一件件掏出土特产时,观众看到的是儿媳脸上的尴尬,观众也在预期,老人拿不出佩奇时孙子的失望,可短片的精彩之处来了,老人拿出了一个用鼓风机制作的“硬核佩奇”,迎来了孙子和观众的欢呼,老人也成为“硬核爷爷”。

4、随份子的礼金 vs. 抢着买单

讨论:上面两个现象体现了什么?结合《乡土中国》相关章节分析

小明的爸爸买了一袋苹果,小明很喜欢吃苹果,几乎每天都吃,终于吃坏了肚子。爸爸很生气,向小明嚷道“从今天开始,你一个苹果也不能吃!”过了几天,小明的爸爸发现袋子里的苹果又少了,他很生气,把小明喊来“不是不让你吃苹果了吗?你怎么还吃”,小明委屈的说“我没错啊,你不让我吃一个苹果,我这几天一直是每次吃两个!”

5、用名与实的分离分析下面现象

6、电视纪录片里有一个故事:淘金店老板雇了一群印度人,他们每天都要帮老板干一些非常低级的工作,从泥水里淘出金子。工作辛苦,待遇很差,还时常被老板压榨工资。工人们几十个人挤在一个房间,睡觉就直接躺在水泥地板上。

他们抱怨这样的工作,向老板提出抗议,却没有一个人想着去改变。

只有一个工人,他认为自己需要一个独立的房间,于是想出了一个主意。他决定自己去找被老板垄断的“货源”,赚取自己的“赎身费”。 他的计划并不完美,但是他成功了,并最终搬出了老板的房子,和朋友一起在外面租了一个房子。

“一群人”和“一个人”各代表的是什么“驱动”? “一群人”没有成功,“一个人”成功了,为什么?

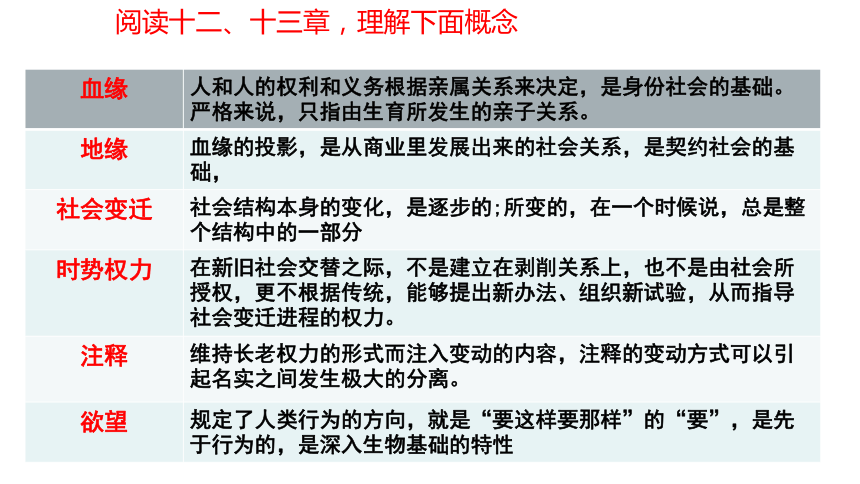

血缘 人和人的权利和义务根据亲属关系来决定,是身份社会的基础。严格来说,只指由生育所发生的亲子关系。

地缘 血缘的投影,是从商业里发展出来的社会关系,是契约社会的基础,

社会变迁 社会结构本身的变化,是逐步的;所变的,在一个时候说,总是整个结构中的一部分

时势权力 在新旧社会交替之际,不是建立在剥削关系上,也不是由社会所授权,更不根据传统,能够提出新办法、组织新试验,从而指导社会变迁进程的权力。

注释 维持长老权力的形式而注入变动的内容,注释的变动方式可以引起名实之间发生极大的分离。

欲望 规定了人类行为的方向,就是“要这样要那样”的“要”,是先于行为的,是深入生物基础的特性

阅读十二、十三章,理解下面概念

中国人重视血缘关系

3.父死子继

农人之子恒为农,商人之子恒为商——那是职业的血缘继替;

贵人之子依旧贵——那是身分的血缘继替;

富人之子依旧富——那是财富的血缘继替。

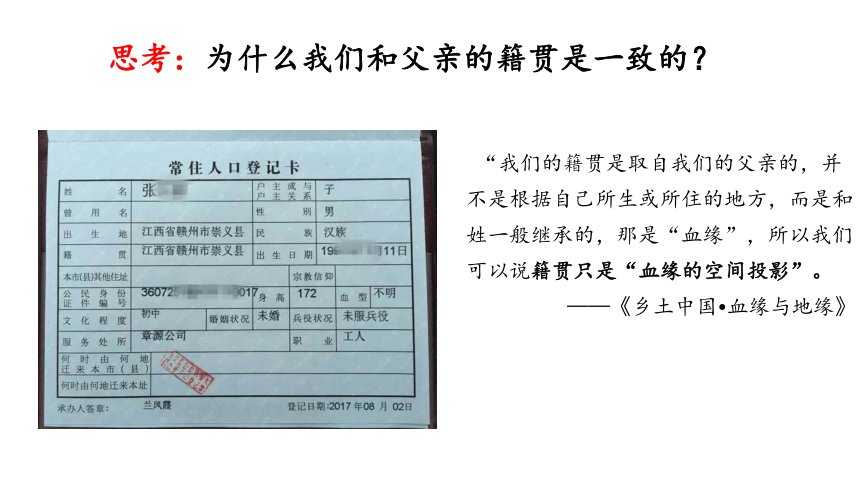

思考:为什么我们和父亲的籍贯是一致的?

“我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

——《乡土中国 血缘与地缘》

户口本的具体用途:

1、办理结婚证,离婚证等婚姻登记手续,需要当事人户口本。

2、购房或卖房,需要当事人出具户口本。

3、证明亲属关系,办理继承,赠与等需要户口本。

4、孩子建档,办理出生证明,落户,入托,上学,等需要户口本。

5、新入人员的户口登记、兵役登记。

6、办理申请出境手续、办理生育申请、办理机动车、办理个体营业执照、办理个人信贷事务、参加社会保险,领取社会救济。

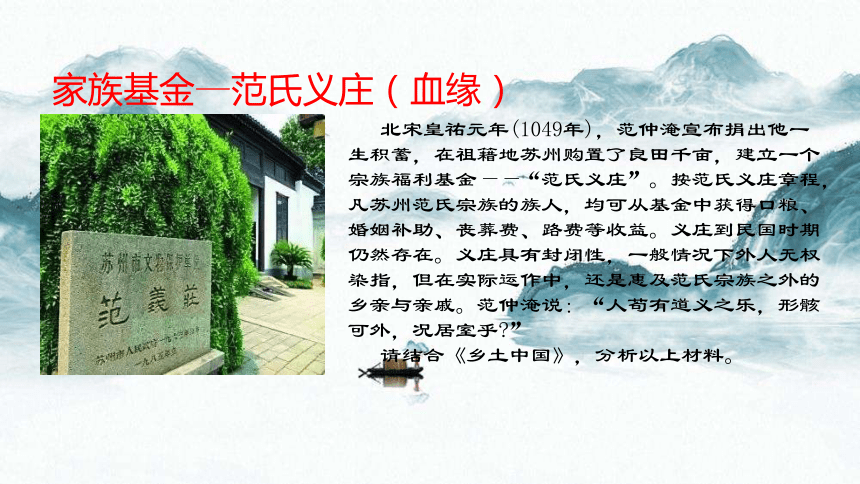

家族基金—范氏义庄(血缘)

北宋皇祐元年(1049年),范仲淹宣布捐出他一

生积蓄,在祖籍地苏州购置了良田千亩,建立一个 宗族福利基金——“范氏义庄”。按范氏义庄章程, 凡苏州范氏宗族的族人,均可从基金中获得口粮、 婚姻补助、丧葬费、路费等收益。义庄到民国时期 仍然存在。义庄具有封闭性,一般情况下外人无权 染指,但在实际运作中,还是惠及范氏宗族之外的 乡亲与亲戚。范仲淹说:“人苟有道义之乐,形骸 可外,况居室乎 ”

请结合《乡土中国》,分析以上材料。

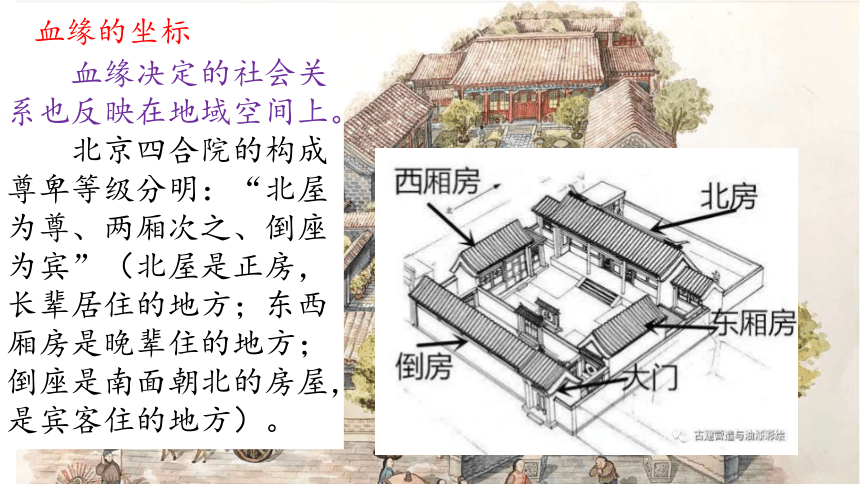

血缘决定的社会关系也反映在地域空间上。

北京四合院的构成尊卑等级分明:“北屋为尊、两厢次之、倒座为宾”(北屋是正房,长辈居住的地方;东西厢房是晚辈住的地方;倒座是南面朝北的房屋,是宾客住的地方)。

血缘的坐标

如果分出去的细胞能在荒地上开垦,另外繁殖成个村落,它和原来的乡村还保持着血缘的联系,甚至用原来地名来称这新地方,那是说否定了空间的分离。这种例子在移民社会中很多。在美国旅行的人,如果只看地名,会发生这是个“揉乱了的欧洲”的幻觉。新英伦、纽约(新约克)是著名的;伦敦、莫斯科等地名在美国地图上都找得到,而且不止一个。(美国的“唐人街”,发达城市中的“山东帮”“河南村”等)以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。

——《血缘和地缘》

血缘的当代阐释(移民社会)

现代社会:没有血缘关系的人能结成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。

事实上在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物。在户口册上也有注明“寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该土地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为新客或客边的。

——《血缘和地缘》

潮汕星河奖基金会是非营利性组织,具有团体法人资格,注册登记号为:粤基证字第0106号。基金会类型为:非公募。

潮汕星河奖基金会由热心青少年教育事业的各界著名人士组成。其宗旨为“奖掖潮汕佳子弟,造就银河摘星人。”

潮汕星河奖基金会办公地点为于广东省汕头市星河大厦,接受海内外潮汕籍人士的捐款。其所执行的一年一度“潮汕星河奖”,被誉为“潮汕青少年诺贝尔奖”,至今不断。

潮汕星河奖基金会(地缘)

客家人

血缘来自生育,是身份社会的基础;地缘来自商业,是契约社会的基础。从血缘结合到地缘结合是社会性质的一个大转变。

谈谈“反对”在横暴权力、同意权力、时势权力和长老权力中的存在方式。

比较一下横暴权力、同意权力、长老权力、时势权力的主要不同点。

乡土社会中人们依靠经验,自然为他们选择出一个传统的生活方案,各人依着欲望而生活。 ——欲望

而现代生活中人们依靠知识、计划。这是理性的时代,人们常常从已知的手段和目的去计划行为。 ——需要

例如在大跃进时期,明明违背客观事实,但因为人们生存的强烈欲望却矢志不移的开展人民公社化运动,最后造成了大饥荒。这个例子很显然不利于社会发展,以至于最后被时间纠正了这一“错误”。但大跃进反映了人们的欲望,是为了生存。

现代社会的人需要营养均衡,那么不管食物是否符合胃口,也会去吃。已经不是从本能的欲望出发,考虑的是需要什么,再进行计划。

在乡土社会人可以依靠欲望去行事,而在现代社会中欲望并不能做人们行为的指导了,发生“需要”,因之有“计划”。

从欲望到需要是社会变迁中一个很重要的里程碑。

欲望

需要

乡土社会

现代社会

现象剖析

1每年到春节的时候,各地都会出现“春节回乡潮”,你如何看待这种现象

参考:“春节回乡潮”是工业化、城镇化进程中传统文化在心灵上的呼唤。因为乡情是中华民族的一个永恒主题,也是中华民族所独具的传统文化。不管是帝王将相还是庶民百姓,都无法摆脱衣锦还乡、荣归故里和饮水思源、叶落归根的传统观念。每年到春节、清明节、端午节、中秋节等传统节日时,国内就会出现大规模的返乡潮。不管是穷乡僻壤还是天涯海角,都要回归故土。

现象剖析2

由血缘结合向地缘结合的转变,是从乡土向现代转变的重要表现,但是今天,来到大城市的民工会自然地按照地域进行结合,这样的地缘结合究竟是“乡土”的还是“现代”的?你如何理解?

参考: 作者所说的地缘结合是因商业发展而产生的,如民工与城市的结合。但是民工之间因为原生地域的结合依然是乡土性的,基于共同习俗和传统,具有“熟人”因素,彼此信任,这也说明“乡土”在中国人心里仍然是一种牵念。

(示例)从事件来看,不变的是“春节团圆”(名),“长者”爷爷面对新的世界时变得“无知”(实),亲情(血缘)因城乡、年龄的差异而产生隔阂(名与实的分离)。

现象剖析3

电影《小猪佩奇过大年》的宣传片《啥是佩奇》刷爆了网络,成为一部“现象级短视频”。视频讲述了一个当代中国故事。联系本章学习的内容,写出所体现的“乡土中国”观点。

现象剖析4、随份子的礼金 vs.抢着买单

亲密的血缘关系社群的团结性就倚赖于各分子间都相互的拖欠着未了的人情。

在亲密的血缘社会他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。

在上面这个小故事当中,小明受到了爸爸的斥责,但是他将爸爸的训斥加以注释,达到了他既不违背父亲的意志又能够吃到苹果的目的,名在这里指爸爸的教条,而实指小明的实际行动,在这里名和实产生了分离。

现象剖析5:

电视纪录片里有一个故事:淘金店老板雇了一群印度人,他们每天都要帮老板干一些非常低级的工作,从泥水里淘出金子。工作辛苦,待遇很差,还时常被老板压榨工资。工人们几十个人挤在一个房间,睡觉就直接躺在水泥地板上。

他们抱怨这样的工作,向老板提出抗议,却没有一个人想着去改变。

只有一个工人,他认为自己需要一个独立的房间,于是想出了一个主意。他决定自己去找被老板垄断的“货源”,赚取自己的“赎身费”。 他的计划并不完美,但是他成功了,并最终搬出了老板的房子,和朋友一起在外面租了一个房子。

“一群人”和“一个人”各代表的是什么“驱动”? “一群人”没有成功,“一个人”成功了,为什么?

现象剖析6

答案:(1)“一群人”是“欲望驱动”, “一个人”是“需要驱动”。(2)因为“欲望驱动”依靠的是人本能的对成功的渴望,“需要驱动”依靠的不限于此,以“需要”为驱动的人,有计划、有目标,自我价值认同感高。

据媒体报道,原中共江苏省江阴市华西村党委书记吴仁宝因患肺癌医治无效,于2013年3月18日18时58分在华西村家中逝世,享年85岁。

吴仁宝是江苏省华西村的原党委书记,多次当选全国人大代表和全国党代会代表。几十年来,他带领华西农民坚持共同富裕,走出了一条具有华西特色的社会主义道路。从昔日人人穷得没饭吃,到今天家家住别墅、户户有汽车、人均存款超百万元,华西村成为名副其实的“天下第一村”,创造了中国农村多项“第一”,他也被人们誉为“农民思想家”“中国农民第一人”。

作为中国著名的劳动模范、道德模范,吴仁宝分别是3届全国人大代表、3次中共全国代表大会代表。他还是中国小康村研究会会长、中国扶贫开发协会副会长,并被列入“100位新中国成立以来感动中国人物”。吴仁宝的传奇人生使他先后成为电视剧《华西村的故事》、电影《吴仁宝》的主人公,并于2005年作为封面人物登上美国《时代周刊》。

新华网评《中国需要多几个吴仁宝》

时势英雄代表:吴仁宝

拓展理解:

草王坝村是贵州遵义市大山深处的一个常年缺水的小村落,为了改变家乡贫困缺水的面貌,村支书黄大发自六十年代起带领全村人绝壁凿天渠,中间经历的种种失败、种种磨难没有将他击垮,反而一次次激发出他艰苦奋斗、战天斗地的豪情。最终,黄大发克服一切困难,耗时三十余年,完成了一条跨越三山九崖,主渠长七千二百米,支渠长两千二百米的水渠,为山村引来清渠。解决了水的问题后,黄大发继续带领全村人在幸福之路上奋斗前行,种水稻、坡改梯、盖学校、拉电线、修公路。共产党员黄大发用其一生的勇于担当、持续不息的奋斗践行着当年入党时许下的诺言。“让山里人过上好日子!”,使穷山恶水的草王坝变成深山明珠,被人们称誉为“当代愚公”,以实际行动为我们树立了新时代共产党员的光辉形象

讨论:“当代愚公”黄大发——从欲望到需要

“大山”象征着封闭、传统

“火车”象征着开放、现代

哦,香雪

作者以乡土社会本色与文字下乡为引入,逐步介绍了乡土社会的特点:社会的稳定性和传统性格决定了人与人之间的差序格局,形成了推崇传统道德的礼治秩序,衍生出了以教化为手段的长老统治,达到了欲望与生存条件印合的状态,而这些又反过来巩固并维护了乡土社会的稳定。

《乡土中国》总结

《乡土中国》第六课时——

《血缘和地缘》《名实 的分离》《从欲望到需要》

1、每年到春节的时候,各地都会出现“春节回乡潮”,你如何看待这种现象

现象引入:

2、由血缘结合向地缘结合的转变,是从乡土向现代转变的重要表现,但是今天,来到大城市的民工会自然地按照地域进行结合,这样的地缘结合究竟是“乡土”的还是“现代”的?你如何理解?

3、电影《小猪佩奇过大年》的宣传片《啥是佩奇》刷爆了网络,成为一部“现象级短视频”。视频讲述了一个当代中国故事。联系本章学习的内容,写出所体现的“乡土中国”观点。

故事:在乡村居住的爷爷盼着城市里的儿子一家回来过年,电话里,孙子说要一个佩奇。没看过动画片的爷爷自然不知何为佩奇,于是问遍全村,得到了诸多令人啼笑皆非的答案,最终,凭着“小猪、粉的”两个词,老人开始为孙子准备这份礼物。可谁知,临近年关,儿子却说不回来了,要接老人去城里过年。餐桌上,当老人一件件掏出土特产时,观众看到的是儿媳脸上的尴尬,观众也在预期,老人拿不出佩奇时孙子的失望,可短片的精彩之处来了,老人拿出了一个用鼓风机制作的“硬核佩奇”,迎来了孙子和观众的欢呼,老人也成为“硬核爷爷”。

4、随份子的礼金 vs. 抢着买单

讨论:上面两个现象体现了什么?结合《乡土中国》相关章节分析

小明的爸爸买了一袋苹果,小明很喜欢吃苹果,几乎每天都吃,终于吃坏了肚子。爸爸很生气,向小明嚷道“从今天开始,你一个苹果也不能吃!”过了几天,小明的爸爸发现袋子里的苹果又少了,他很生气,把小明喊来“不是不让你吃苹果了吗?你怎么还吃”,小明委屈的说“我没错啊,你不让我吃一个苹果,我这几天一直是每次吃两个!”

5、用名与实的分离分析下面现象

6、电视纪录片里有一个故事:淘金店老板雇了一群印度人,他们每天都要帮老板干一些非常低级的工作,从泥水里淘出金子。工作辛苦,待遇很差,还时常被老板压榨工资。工人们几十个人挤在一个房间,睡觉就直接躺在水泥地板上。

他们抱怨这样的工作,向老板提出抗议,却没有一个人想着去改变。

只有一个工人,他认为自己需要一个独立的房间,于是想出了一个主意。他决定自己去找被老板垄断的“货源”,赚取自己的“赎身费”。 他的计划并不完美,但是他成功了,并最终搬出了老板的房子,和朋友一起在外面租了一个房子。

“一群人”和“一个人”各代表的是什么“驱动”? “一群人”没有成功,“一个人”成功了,为什么?

血缘 人和人的权利和义务根据亲属关系来决定,是身份社会的基础。严格来说,只指由生育所发生的亲子关系。

地缘 血缘的投影,是从商业里发展出来的社会关系,是契约社会的基础,

社会变迁 社会结构本身的变化,是逐步的;所变的,在一个时候说,总是整个结构中的一部分

时势权力 在新旧社会交替之际,不是建立在剥削关系上,也不是由社会所授权,更不根据传统,能够提出新办法、组织新试验,从而指导社会变迁进程的权力。

注释 维持长老权力的形式而注入变动的内容,注释的变动方式可以引起名实之间发生极大的分离。

欲望 规定了人类行为的方向,就是“要这样要那样”的“要”,是先于行为的,是深入生物基础的特性

阅读十二、十三章,理解下面概念

中国人重视血缘关系

3.父死子继

农人之子恒为农,商人之子恒为商——那是职业的血缘继替;

贵人之子依旧贵——那是身分的血缘继替;

富人之子依旧富——那是财富的血缘继替。

思考:为什么我们和父亲的籍贯是一致的?

“我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

——《乡土中国 血缘与地缘》

户口本的具体用途:

1、办理结婚证,离婚证等婚姻登记手续,需要当事人户口本。

2、购房或卖房,需要当事人出具户口本。

3、证明亲属关系,办理继承,赠与等需要户口本。

4、孩子建档,办理出生证明,落户,入托,上学,等需要户口本。

5、新入人员的户口登记、兵役登记。

6、办理申请出境手续、办理生育申请、办理机动车、办理个体营业执照、办理个人信贷事务、参加社会保险,领取社会救济。

家族基金—范氏义庄(血缘)

北宋皇祐元年(1049年),范仲淹宣布捐出他一

生积蓄,在祖籍地苏州购置了良田千亩,建立一个 宗族福利基金——“范氏义庄”。按范氏义庄章程, 凡苏州范氏宗族的族人,均可从基金中获得口粮、 婚姻补助、丧葬费、路费等收益。义庄到民国时期 仍然存在。义庄具有封闭性,一般情况下外人无权 染指,但在实际运作中,还是惠及范氏宗族之外的 乡亲与亲戚。范仲淹说:“人苟有道义之乐,形骸 可外,况居室乎 ”

请结合《乡土中国》,分析以上材料。

血缘决定的社会关系也反映在地域空间上。

北京四合院的构成尊卑等级分明:“北屋为尊、两厢次之、倒座为宾”(北屋是正房,长辈居住的地方;东西厢房是晚辈住的地方;倒座是南面朝北的房屋,是宾客住的地方)。

血缘的坐标

如果分出去的细胞能在荒地上开垦,另外繁殖成个村落,它和原来的乡村还保持着血缘的联系,甚至用原来地名来称这新地方,那是说否定了空间的分离。这种例子在移民社会中很多。在美国旅行的人,如果只看地名,会发生这是个“揉乱了的欧洲”的幻觉。新英伦、纽约(新约克)是著名的;伦敦、莫斯科等地名在美国地图上都找得到,而且不止一个。(美国的“唐人街”,发达城市中的“山东帮”“河南村”等)以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。

——《血缘和地缘》

血缘的当代阐释(移民社会)

现代社会:没有血缘关系的人能结成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。

事实上在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物。在户口册上也有注明“寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该土地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为新客或客边的。

——《血缘和地缘》

潮汕星河奖基金会是非营利性组织,具有团体法人资格,注册登记号为:粤基证字第0106号。基金会类型为:非公募。

潮汕星河奖基金会由热心青少年教育事业的各界著名人士组成。其宗旨为“奖掖潮汕佳子弟,造就银河摘星人。”

潮汕星河奖基金会办公地点为于广东省汕头市星河大厦,接受海内外潮汕籍人士的捐款。其所执行的一年一度“潮汕星河奖”,被誉为“潮汕青少年诺贝尔奖”,至今不断。

潮汕星河奖基金会(地缘)

客家人

血缘来自生育,是身份社会的基础;地缘来自商业,是契约社会的基础。从血缘结合到地缘结合是社会性质的一个大转变。

谈谈“反对”在横暴权力、同意权力、时势权力和长老权力中的存在方式。

比较一下横暴权力、同意权力、长老权力、时势权力的主要不同点。

乡土社会中人们依靠经验,自然为他们选择出一个传统的生活方案,各人依着欲望而生活。 ——欲望

而现代生活中人们依靠知识、计划。这是理性的时代,人们常常从已知的手段和目的去计划行为。 ——需要

例如在大跃进时期,明明违背客观事实,但因为人们生存的强烈欲望却矢志不移的开展人民公社化运动,最后造成了大饥荒。这个例子很显然不利于社会发展,以至于最后被时间纠正了这一“错误”。但大跃进反映了人们的欲望,是为了生存。

现代社会的人需要营养均衡,那么不管食物是否符合胃口,也会去吃。已经不是从本能的欲望出发,考虑的是需要什么,再进行计划。

在乡土社会人可以依靠欲望去行事,而在现代社会中欲望并不能做人们行为的指导了,发生“需要”,因之有“计划”。

从欲望到需要是社会变迁中一个很重要的里程碑。

欲望

需要

乡土社会

现代社会

现象剖析

1每年到春节的时候,各地都会出现“春节回乡潮”,你如何看待这种现象

参考:“春节回乡潮”是工业化、城镇化进程中传统文化在心灵上的呼唤。因为乡情是中华民族的一个永恒主题,也是中华民族所独具的传统文化。不管是帝王将相还是庶民百姓,都无法摆脱衣锦还乡、荣归故里和饮水思源、叶落归根的传统观念。每年到春节、清明节、端午节、中秋节等传统节日时,国内就会出现大规模的返乡潮。不管是穷乡僻壤还是天涯海角,都要回归故土。

现象剖析2

由血缘结合向地缘结合的转变,是从乡土向现代转变的重要表现,但是今天,来到大城市的民工会自然地按照地域进行结合,这样的地缘结合究竟是“乡土”的还是“现代”的?你如何理解?

参考: 作者所说的地缘结合是因商业发展而产生的,如民工与城市的结合。但是民工之间因为原生地域的结合依然是乡土性的,基于共同习俗和传统,具有“熟人”因素,彼此信任,这也说明“乡土”在中国人心里仍然是一种牵念。

(示例)从事件来看,不变的是“春节团圆”(名),“长者”爷爷面对新的世界时变得“无知”(实),亲情(血缘)因城乡、年龄的差异而产生隔阂(名与实的分离)。

现象剖析3

电影《小猪佩奇过大年》的宣传片《啥是佩奇》刷爆了网络,成为一部“现象级短视频”。视频讲述了一个当代中国故事。联系本章学习的内容,写出所体现的“乡土中国”观点。

现象剖析4、随份子的礼金 vs.抢着买单

亲密的血缘关系社群的团结性就倚赖于各分子间都相互的拖欠着未了的人情。

在亲密的血缘社会他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。

在上面这个小故事当中,小明受到了爸爸的斥责,但是他将爸爸的训斥加以注释,达到了他既不违背父亲的意志又能够吃到苹果的目的,名在这里指爸爸的教条,而实指小明的实际行动,在这里名和实产生了分离。

现象剖析5:

电视纪录片里有一个故事:淘金店老板雇了一群印度人,他们每天都要帮老板干一些非常低级的工作,从泥水里淘出金子。工作辛苦,待遇很差,还时常被老板压榨工资。工人们几十个人挤在一个房间,睡觉就直接躺在水泥地板上。

他们抱怨这样的工作,向老板提出抗议,却没有一个人想着去改变。

只有一个工人,他认为自己需要一个独立的房间,于是想出了一个主意。他决定自己去找被老板垄断的“货源”,赚取自己的“赎身费”。 他的计划并不完美,但是他成功了,并最终搬出了老板的房子,和朋友一起在外面租了一个房子。

“一群人”和“一个人”各代表的是什么“驱动”? “一群人”没有成功,“一个人”成功了,为什么?

现象剖析6

答案:(1)“一群人”是“欲望驱动”, “一个人”是“需要驱动”。(2)因为“欲望驱动”依靠的是人本能的对成功的渴望,“需要驱动”依靠的不限于此,以“需要”为驱动的人,有计划、有目标,自我价值认同感高。

据媒体报道,原中共江苏省江阴市华西村党委书记吴仁宝因患肺癌医治无效,于2013年3月18日18时58分在华西村家中逝世,享年85岁。

吴仁宝是江苏省华西村的原党委书记,多次当选全国人大代表和全国党代会代表。几十年来,他带领华西农民坚持共同富裕,走出了一条具有华西特色的社会主义道路。从昔日人人穷得没饭吃,到今天家家住别墅、户户有汽车、人均存款超百万元,华西村成为名副其实的“天下第一村”,创造了中国农村多项“第一”,他也被人们誉为“农民思想家”“中国农民第一人”。

作为中国著名的劳动模范、道德模范,吴仁宝分别是3届全国人大代表、3次中共全国代表大会代表。他还是中国小康村研究会会长、中国扶贫开发协会副会长,并被列入“100位新中国成立以来感动中国人物”。吴仁宝的传奇人生使他先后成为电视剧《华西村的故事》、电影《吴仁宝》的主人公,并于2005年作为封面人物登上美国《时代周刊》。

新华网评《中国需要多几个吴仁宝》

时势英雄代表:吴仁宝

拓展理解:

草王坝村是贵州遵义市大山深处的一个常年缺水的小村落,为了改变家乡贫困缺水的面貌,村支书黄大发自六十年代起带领全村人绝壁凿天渠,中间经历的种种失败、种种磨难没有将他击垮,反而一次次激发出他艰苦奋斗、战天斗地的豪情。最终,黄大发克服一切困难,耗时三十余年,完成了一条跨越三山九崖,主渠长七千二百米,支渠长两千二百米的水渠,为山村引来清渠。解决了水的问题后,黄大发继续带领全村人在幸福之路上奋斗前行,种水稻、坡改梯、盖学校、拉电线、修公路。共产党员黄大发用其一生的勇于担当、持续不息的奋斗践行着当年入党时许下的诺言。“让山里人过上好日子!”,使穷山恶水的草王坝变成深山明珠,被人们称誉为“当代愚公”,以实际行动为我们树立了新时代共产党员的光辉形象

讨论:“当代愚公”黄大发——从欲望到需要

“大山”象征着封闭、传统

“火车”象征着开放、现代

哦,香雪

作者以乡土社会本色与文字下乡为引入,逐步介绍了乡土社会的特点:社会的稳定性和传统性格决定了人与人之间的差序格局,形成了推崇传统道德的礼治秩序,衍生出了以教化为手段的长老统治,达到了欲望与生存条件印合的状态,而这些又反过来巩固并维护了乡土社会的稳定。

《乡土中国》总结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读