11《百年孤独(节选)》课件(共36张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 11《百年孤独(节选)》课件(共36张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 690.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-05 21:53:42 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

百年孤独

马尔克斯

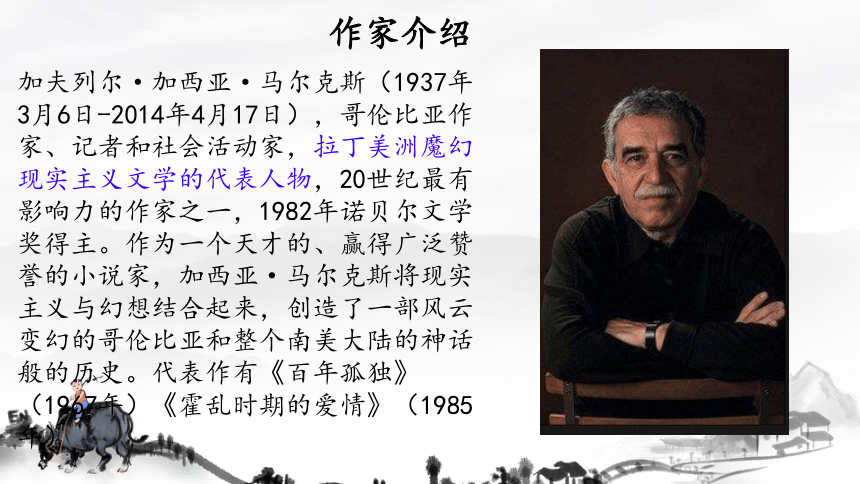

作家介绍

加夫列尔·加西亚·马尔克斯(1937年3月6日-2014年4月17日),哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一,1982年诺贝尔文学奖得主。作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,加西亚·马尔克斯将现实主义与幻想结合起来,创造了一部风云变幻的哥伦比亚和整个南美大陆的神话般的历史。代表作有《百年孤独》(1967年)《霍乱时期的爱情》(1985年)

魔幻现实主义是拉丁美洲特有的文学流派。它立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为-体,往往写得晦涩难懂。它在拉美兴盛,又接受欧洲文学,尤其是现代派文学的影响,又有独特的印第安文化;其中的传说、神话、巫术、幻觉、怪诞成分为作家所吸收。代表人物:马尔克斯。

原则:变现实为幻想而不失其真。

特点:

(1)弥漫着浓重而强烈的神奇气氛。

(2)具有鲜明的反殖反帝反封建反独裁的进步倾向。

(3)善于借鉴、吸收和运用外来文化,并且结合本民族的习俗加以提炼、发展和融会贯通。

魔幻现实主义

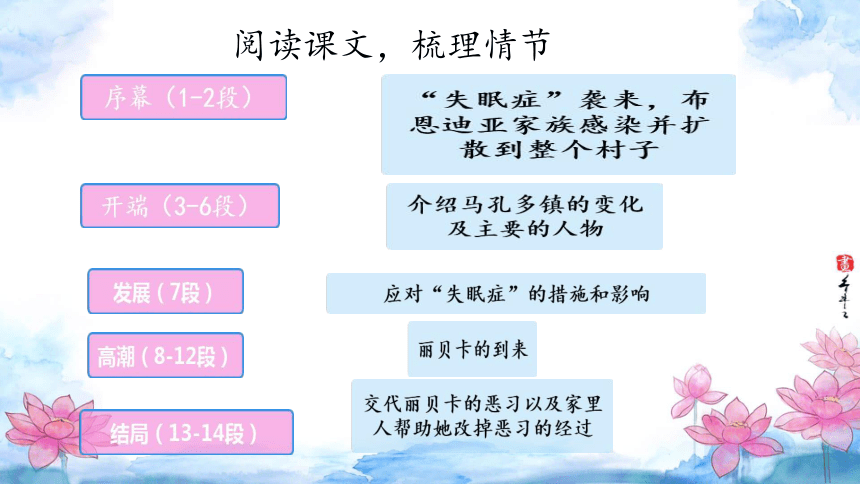

阅读课文,梳理情节

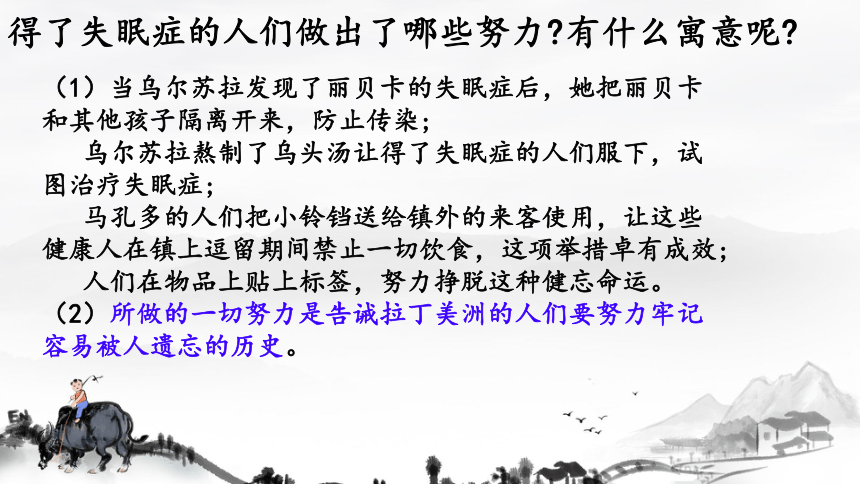

得了失眠症的人们做出了哪些努力 有什么寓意呢

(1)当乌尔苏拉发现了丽贝卡的失眠症后,她把丽贝卡和其他孩子隔离开来,防止传染;

乌尔苏拉熬制了乌头汤让得了失眠症的人们服下,试图治疗失眠症;

马孔多的人们把小铃铛送给镇外的来客使用,让这些健康人在镇上逗留期间禁止一切饮食,这项举措卓有成效;

人们在物品上贴上标签,努力挣脱这种健忘命运。

(2)所做的一切努力是告诫拉丁美洲的人们要努力牢记容易被人遗忘的历史。

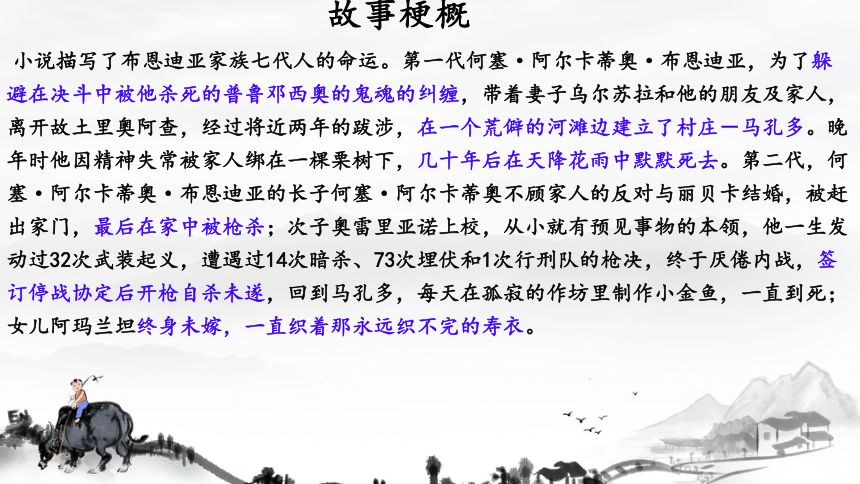

故事梗概

小说描写了布恩迪亚家族七代人的命运。第一代何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚,为了躲避在决斗中被他杀死的普鲁邓西奥的鬼魂的纠缠,带着妻子乌尔苏拉和他的朋友及家人,离开故土里奥阿查,经过将近两年的跋涉,在一个荒僻的河滩边建立了村庄-马孔多。晚年时他因精神失常被家人绑在一棵栗树下,几十年后在天降花雨中默默死去。第二代,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的长子何塞·阿尔卡蒂奥不顾家人的反对与丽贝卡结婚,被赶出家门,最后在家中被枪杀;次子奥雷里亚诺上校,从小就有预见事物的本领,他一生发动过32次武装起义,遭遇过14次暗杀、73次埋伏和1次行刑队的枪决,终于厌倦内战,签订停战协定后开枪自杀未遂,回到马孔多,每天在孤寂的作坊里制作小金鱼,一直到死;女儿阿玛兰坦终身未嫁,一直织着那永远织不完的寿衣。

第三代阿尔卡蒂奥,成为马孔多从未有过的暴君,最后被保守派军队枪毙。第四代,俏姑娘蕾梅黛丝抓着床单,乘着微风冉冉上升,永远消失在高邈的空间;阿尔卡蒂奥第二参与香蕉公司工人大罢工,遭到大屠杀,从满载工人尸体的火车车厢里逃脱后遇到暴雨,这场雨下了4年11个月2天,回来后他将自己关在房里,专心钻研吉卜赛人留下的羊皮卷,一直到死。第五代何塞·阿尔卡蒂奥,从小被送往罗马神学院学习,回家后靠变卖家产为生,后来发现乌尔苏拉藏在地窖里的7000多个金币,从此过上放荡的生活,不久被抢劫金币的歹徒杀死。第六代奥雷里亚诺·布恩迪亚,与姨妈阿玛兰坦·乌尔苏拉生下一个长着猪尾巴的婴儿,这位第七代继承人一出生就被一群蚂蚁吃掉了。最后,马孔多被飓风刮走,从世人记忆中消失。

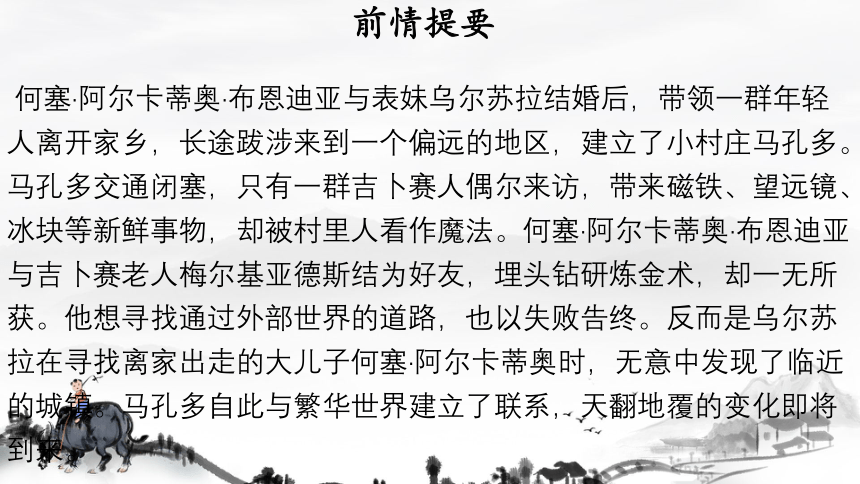

前情提要

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。他想寻找通过外部世界的道路,也以失败告终。反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中发现了临近的城镇。马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

阅读课文,分析人物形象

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚:

1、2段:原来曾沉迷于炼金实验;商道开通之后,“他一刻也不能平静,着迷于眼前的现实,……又变回了创业之初那个富于进取心的男子,忙于设计街道规划新居”;忙于市镇建设等一系列改革(每户一台音乐钟,巴旦杏树代替金合欢);力排众议欢迎吉卜赛人到来;积极接受并实行儿子关于补救失忆的做法。

热心接受新事物,执着于改变旧事物

丽贝卡:

6、7、8、12段:父母双亡的孤儿,由几位皮草商带着从外地跋涉而来,托付给何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚家;她体弱多病,多年忍饥挨饿,有独自吮手指、吃湿土和石灰墙皮的习惯;初到不吃不喝,不与人交流,恶习治疗后融入了新家庭;会讲西班牙语,手头活计干得出色,会哼唱舞曲、自编歌词;但又犯了失眠症,传染给了全镇。

独处多于交流,时而外向又时而孤僻

乌尔苏拉:

1、2、4、6、7、9、12段:布恩迪亚家的家庭主妇,探得了与外界的通道,带来了马孔多的繁华;热心为丽贝卡治疗恶习且使之好转,并建立了亲密的关系;相信印第安人对失眠症的解释,隔离了丽贝卡;热心为患了失眠症的人们熬制各种草药服用。

善于创建,清醒而善于拯救

阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲:

2段:不讲西班牙语(外来语),只讲本地方言。

怪癖,追求个性

比西塔西翁和卡塔乌雷:

2、8、9段:印第安姐弟:由于疫病背井离乡,抛下了尊贵身份。失眠症暴发以后,弟弟失去了踪影,姐姐留下来认定了宿命,且解释失眠症会导致不可逆转地恶化到“遗忘”。

善于观察和解说

奥雷里亚诺:

2、3、4、14段:热心于金银器工艺,从早到晚待在被遗弃的实验室里;能预见丽贝卡将要到来;想出了抵御失忆的“标签”方法。

执着于自己的喜好,有预见能力

梅尔基亚德斯:

1段:吉卜赛人,被何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚称为:他的悠远的智慧和神奇的发明对村子的发展做出过不可磨灭的贡献。(课文部分未出场)

课文部分作者对这些人物的处理有主次之分吗?理由是什么?请分别用自己的话概括主要情节。

有主次之分。

课文主要写了何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚和丽贝卡的故事。因为课文开头写道:“马孔多变了样。”变化就体现在:一条永久的商道开通之后,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚进行了市镇整治;丽贝卡来到之后传染了全镇的“失眠症”及“失忆症”;且作者对这两个人物使用的文字相对较多。

写其他人物的文字都是在这些变化之中的活动和表现。

本部小说名为《百年孤独》,你觉得课文节选部分体现了“百年孤独”的含义吗?理由是什么?

第一段:在吉卜赛人在马孔多扎营的问题上,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与镇上的人们见解不同,有被孤立的趋势;

第二段:他在改建市镇中,种植巴旦杏树,但使树经久不衰的方法却秘不示人,多年后人们不知是谁人手植;

第九段:他不相信印第安女人比西塔西翁对“失眠症”的解释。他的认识和见解经常与大家不同,他不理解人,也不被人理解。

第六、七、八段:丽贝卡的恶习主要是出现在独处之时;失眠症发生也是在独处之时。

第二段:奥雷里亚诺独自在实验室研究金银器工艺。

第二段:阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲只讲本地方言,与大家不同。

由此可见,他(她)们之间很少交流,没有沟通,做事无人陪伴,想法不被理解。

孤独

在布恩迪亚家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。布恩迪亚忙于整治市镇,乌尔乌拉忙于照看家庭;长子阿尔卡蒂奥离家出走,次子沉默寡言,沉浸于自己的研究中;丽贝卡自始至终内心都是孤独的。

人物 表现形式 孤独原因

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚 忙于整治市镇、钻研技术 天才的孤独、思维超越了常人的极限

乌尔苏拉 忙碌、一心扩展家业 苦心支撑、不被支持和理解

奥雷里亚诺 从早到晚待在被遗弃的实验室里 父母各忙各的,对子女爱的疏忽

丽贝卡 食土、吮手指、惊恐不安 父母早逝,漂泊流浪,爱的缺乏和爱无保障

孤独

那一刻,市镇上的人都在一阵可怖的汽笛声和急促的喷气轰响中惊愕不已。之前几个星期,他们曾看见一队工人铺设枕木和铁轨,但没有人在意,都认为是吉卜赛人带着新花样归来,还是吹笛子打铃鼓那老一套,吹嘘耶路撒冷的天才们发明的鬼知道什么药水。人们从汽笛和喷气引发的骚乱中间回过神来之后,都涌上街头,看见奥雷里亚诺·特里斯特正在火车上向他们招手。他们目瞪口呆地望着用鲜花装扮的火车在晚点八个月后首次开到。这列无辜的黄色火车注定要为马孔多带来无数疑窦与明证,无数甜蜜与不幸,无数变化、灾难与怀念。

马尔克斯在描述中带着嘲弄和讽刺,是对殖民统治、西方文化对拉美文化野蛮入侵的控诉。

面对这种变化,马孔多人又是怎样的态度呢?

①“每天都有数十个外乡人经过马孔多,从未引发混乱,更无须事先神秘预告。”

②“多年以后,马孔多已经遍布锌顶木屋,那些古老的街道上却依然可见巴旦杏树蒙尘的断枝残干,然而已无人知晓出自谁人手植。”

③“人们都因不用睡觉而兴高采烈,因为那时候马孔多有太多的事情要做,时间总不够用。”

当外来文明以一种侵略的态度来吞噬这个民族时,他们却沉浸在自己的世界里被动容忍和漠然接受。这就是拉丁美洲近代历史中大多数民众及家庭的现状。

作者以马孔多人日常生活中的遗忘症,来象征世人中普遍存在的历史健忘症,告诫人们不要忘记本民族的历史。

忘记过去意味着背叛,只有记住历史、总结历史,才能图谋民族的新生。

自1492年哥伦布第一次踏上巴哈马海滩,拉丁美洲就开始了它的噩梦,拉丁洲的文明在一夜之间衰落,拉丁美洲既没有出路也没有未来。拉丁美洲历史让人非常痛心的原因之一就是人民的善忘。他们不仅忘了阿兹特克帝国、忘了他们的三大文明,也忘了殖民者的残忍掠夺,甚至选择主动打开大门依附对方,这种遗忘一部分是因为无知,而另一部分则是因为一些掌握财富的人的别有用心。

美国著名文学评论家布鲁姆(Harold Bloom)指出,《百年孤独》不是关于某国人民的故事,而是关于整个人类的故事。书中有关香蕉惨案的描写,自然也不例外。

从这个意义上说,“健忘症”不仅是拉美历史的孤独,更是全人类历史的孤独。

《百年孤独》作品评价

1982年,瑞典文学院认为,马尔克斯在《百年孤独》中“创造了一个独特的天地,即围绕着马孔多的世界”,“汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活”,因而授予他诺贝尔文学奖。

智利诗人巴勃罗·聂鲁达:他(马尔克斯)是“继塞万提斯之后最伟大的语言大师”。

《纽约时报》:《百年孤独》是“继《创世记》之后,首部值得全人类阅读的文学巨著。”

文章开头部分对马孔多的介绍有什么作用

马孔多的变化在于开通了与外界联系的商道,这使得外面的人能进来。这为后文丽贝卡的到来提供了条件。

文章开篇就说“马孔多变了样”,马孔多发生了怎样的变化?

与外界的联系、交流让马孔多由原来的偏僻、冷落变得繁华、热闹起来。如:小镇有了手工作坊和店铺,还开通了一条永久商道;居民用金刚鹦鹉与阿拉伯人进行商品交换,对再次到来的吉卜赛人表示欢迎;小镇吸引来了落户的新居民;新鲜事物中也出现了丑恶的东西,如吉卜赛人把原来的流动游艺会变成了大型赌场。

分析情节与文中乌尔苏拉一家为治好丽贝卡吃土的怪癖作出了很多努力,你认为最后丽贝卡的怪癖治好了吗

观点一:治好了。乌尔苏拉在小锅里放入橘汁,兑上大黄让丽贝卡喝下,后来又用皮带抽打,最终丽贝卡显出康复的迹象,跟家人一起游戏,手头活计也干得出色,还能哼唱歌曲,这些都表明丽贝卡的怪癖治好了。

观点二:没有治好。丽贝卡吃土的怪癖实际是她内心孤独的反映,尽管在乌尔苏拉的努力下,她有了改变,但后来的失眠症再次证明,丽贝卡的内心依然是孤独的,尽管没有了吃土的怪癖,但又患上了失眠症。

课文最后对马孔多人患失眠症的描写,有何寓意?

布恩迪亚一家患上了失眠症,并且这种失眠症传遍了全镇。显然,这段描述不是小说中的随意插曲,其间,包含着作者深刻的寓意,作者是要借助这种艺术表现形式,告诫世人不要忘记民族的历史,忘记过去就意味着背叛。摆脱孤独必须靠自救。要摆脱民族落后状况,只有靠自救,靠本民族主动地吸收外来的文明,而不能大开国门以外族文明的入侵来达到改良的目的。所以,如何抵制外来“文明”的入侵,如何在正确吸收外来文明成果时而不丧失自我,靠自己的力量繁荣本民族的经济,摆脱孤独走向文明,是《百年孤独》给我们的又一启示。

分析吉卜赛人在作品中的用意是什么?

吉卜赛人在小说中是作为外来科学与文明的使者而出现的。他们每一次带来的新鲜玩艺儿,如磁铁、望远镜,都深深地吸引着还处于原始、停滞的自然形态中的马孔多人,尤其令富于幻想和进取心的布恩迪亚着迷。布恩迪亚痴迷的不仅是这些物件,更是这些物件所代表的科学与文明。正是受了这些物件的影响,他才要率领马孔多的人们开辟一条通向外界文明的道路。

分析课文中哪些地方体现了魔幻现实主义手法

如写外部文明对马孔多的侵入,是现实的,但又是魔幻化的,如奥雷里亚诺沉溺于金银艺实验,他能发表预言,又如丽贝卡的怪癖及失眠症和失忆症的蔓延等。既有现实的影子,也有魔幻虚构的成分。这些奇幻的因素与真实的描写交融在一起,使作品呈现出一个似真似幻、亦真亦幻的魔幻世界,营造了许多神秘气氛,增添了拉丁美洲独特的地域色彩。

小说有什么象征意义

布恩迪亚家族象征着整个拉丁美洲,这个家族的兴衰象征着拉丁美洲的兴衰。阿拉伯人沿商道进入马孔多,意味着文明对此地的冲击。失忆症象征着人们对历史的遗忘,贴在物品上的标签则象征着自欺欺人的历史教育。马孔多居民遗忘了事物,遗忘了生活,也遗忘了历史,变得麻木不仁。

本文有哪些艺术特色?

①象征手法的巧妙运用。本文中,作者对健忘症的描写具有象征意义,实质上包含了他对哥伦比亚以及拉丁美洲历史的反思和清醒的批评精神,生动形象地表达了作者对社会现实问题的看法。

②运用大量魔幻手法。本文运用了“变现实为幻想而又不失其真”的魔幻现实主义手法。本文节选部分多处运用了魔幻手法。如:奥雷里亚诺的预言。奥雷里亚诺说:“有人要来了”“我不知道是谁”“但不管是谁,人已经在路上了”。果然,到了星期天,丽贝卡来了。再如:丽贝卡吃土。丽贝卡来到何塞·阿尔卡蒂奥.布恩迪亚家数天,什么也不肯吃,竟然没有被饿死,后来印第安人发现她只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮。

③侧重在塑造人物,描写人物心灵,刻画人物群体中的不同个性以及他们的总体特征--孤独。作家以简练的笔法,直接刻画人物的多种意识层面和心理活动,甚至有意忽视外形的描写,舍弃那些对表现人物心理无关的细节。因此,那些人物,就其外形和经历来讲,往往是模糊不清的,而就其心理和性格特征来讲,却是极其鲜明而突出的。从这个意义上讲,《百年孤独》是一部描写拉丁美洲人的心灵历史的小说。

分析小说为何定名为“孤独”,造成马孔多百年孤独的原因是什么?

小说写了布恩迪亚家族七代人充满神奇色彩的生活和经历,以及马孔多的开拓、发展和毁灭。布恩迪亚家族一代又一代所特有的,就是一种“孤独”精神。在这个家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。尽管也有许多人为打破这种孤独进行过种种艰苦的探索,但由于无法找到一种有效的办法把各自分散的力量统一起来,最后均以失败告终。作者用大量笔墨来描写这种孤独所造成的愚昧、落后、保守、僵化的现象,是为了让读者感受到这种孤独不仅弥漫在布恩迪亚家族和马孔多镇,而且渗入了整个社会,成为民族发展和国家进步的一大包袱。作者以“百年孤独”为题,意在引起读者思考:造成马孔多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种状态的根本途径。“百年”表示年代久长,“孤独”的反义是团结。

《百年孤独》名句

1、多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。

2、过去都是假的,回忆是一条没有归途的路,以往的一切春天都无法复原,即使最狂乱且坚韧的爱情,归根结底也不过是一种瞬息即逝的现实,唯有孤独永恒。

3、父母是隔在我们和死亡之间的帘子。你和死亡好象隔着什么在看,没有什么感受,你的父母挡在你们中间,等到你的父母过世了,你才会直面这些东西,不然你看到的死亡是很抽象的,你不知道。亲戚,朋友,邻居,隔代,他们去世对你的压力不是那么直接,父母是隔在你和死亡之间的一道帘子,把你挡了一下,你最亲密的人会影响你的生死观。

4、一个幸福晚年的秘决不是别的,而是与孤寂签订一个体面的协定。

5、即使以为自己的感情已经干涸得无法给予,也总会有一个时刻一样东西能拨动心灵深处的弦,我们毕竟不是生来就享受孤独的。

拓展丽贝卡的人物分析

丽贝卡

从小带着父母的骨殖,喜欢吃湿土墙皮

丽贝卡是在11岁被送到乌尔苏拉家里的:

“她所有行李包括一个小衣箱,一把绘有彩色小花的小摇椅和一个帆布口袋,袋里装着她父母的骨殖,一刻不停地发出咯啦咯啦的响声。”

按辈分来说,丽贝卡算是乌尔苏拉的远方表妹,虽然乌尔苏拉不记得有这号亲戚,她还是决定收养丽贝卡,把她当作女儿来养。

可当乌尔苏拉端上一盘盘食物放在她面前,她尝也不尝,只愿喝一点水,几天后家里的仆人才发现丽贝卡只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮。

从那以后,家里人开始对丽贝卡严加监视。几个星期以后,丽贝卡竟然出现了康复的现象:她开始像正常人一样吃饭,活干得也不错。

自这一刻起,丽贝卡正式成为家里的一员,名正言顺地用上了丽贝卡·布恩迪亚这个名字。

唯有泥土才能压抑内心的痛苦

乌尔苏拉偶然抬头,发现丽贝卡和阿玛兰妲已经变成亭亭玉立的姑娘--丽贝卡显得更漂亮,面容白皙,眼睛大而沉静;阿玛兰妲魅力稍逊,却有着更好的气质和高傲的内心。乌尔苏拉突然意识到,孩子们已经到了成婚育儿的年龄了,这个家必须扩建才能往下使更多的人住。于是,她取出多年的积蓄扩建家园,修建了一间更舒适的起居室,九间卧室和一条放着欧洲蕨和秋海棠的长廊。

乌尔苏拉订购了一批昂贵的装饰品。乌尔苏拉只知道即将到来的自动钢琴准会震惊全镇,可她不知道伴随着钢琴到来的钢琴技师将会扰乱两个懵懂少女的心,让两人反目成仇。

钢琴技师皮埃特罗是个天使般的男孩。他在用餐时用刀叉行云流水,指导两个姑娘舞蹈时全程不触及她们的身体,与主人保持着一定距离.

其实可以想象,家里的男人一直都是沉默寡言而邋遢的形象--乌尔苏拉的丈夫与二儿子整天沉迷在金银器作坊里,研究如何将融化的金器再次提炼出来。而皮尔特罗这个如绅士般的男子在马孔多是从未出现过的,他的一切都让两个姑娘诧异不已。

可乌尔苏拉严密监视着这个钢琴技师,因为她早就决定两个姑娘的未来丈夫将会从马孔多的创建者的后代里选。

邀请名单可以控制,可人的心却永远无法控制,丽贝卡早已喜欢上这个天使般的男孩。

宴会结束后皮尔特罗便向众人告别,丽贝卡的心也随之而去,旧时缠绕着她童年的恶习再次出现:她再次吃土。

起初,她只是坐在小时候带来的小木椅上吸手指。后来她跟女友们在长廊刺绣时,看到潮湿的土层便涌起了小时候的渴望。

她偷偷抓起一把把泥土藏进口袋里。每当她教授众人繁杂的刺绣技巧时,总是偷偷一点点地把泥土吃掉,心里用起来幸福和满足的感觉。她坚信只有这样才会压抑住内心的痛苦。

“一把把泥土使那唯一值得她自卑自贱的男人不再遥远也更加真切,仿佛从他脚上精巧的漆皮靴在世界另一处所踏的土地传来矿物的味道,她从中品出了他鲜血的重量和温度,这感觉在她口中猛烈烧灼,在她心里留下安慰。”

谢谢观看

百年孤独

马尔克斯

作家介绍

加夫列尔·加西亚·马尔克斯(1937年3月6日-2014年4月17日),哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一,1982年诺贝尔文学奖得主。作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,加西亚·马尔克斯将现实主义与幻想结合起来,创造了一部风云变幻的哥伦比亚和整个南美大陆的神话般的历史。代表作有《百年孤独》(1967年)《霍乱时期的爱情》(1985年)

魔幻现实主义是拉丁美洲特有的文学流派。它立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为-体,往往写得晦涩难懂。它在拉美兴盛,又接受欧洲文学,尤其是现代派文学的影响,又有独特的印第安文化;其中的传说、神话、巫术、幻觉、怪诞成分为作家所吸收。代表人物:马尔克斯。

原则:变现实为幻想而不失其真。

特点:

(1)弥漫着浓重而强烈的神奇气氛。

(2)具有鲜明的反殖反帝反封建反独裁的进步倾向。

(3)善于借鉴、吸收和运用外来文化,并且结合本民族的习俗加以提炼、发展和融会贯通。

魔幻现实主义

阅读课文,梳理情节

得了失眠症的人们做出了哪些努力 有什么寓意呢

(1)当乌尔苏拉发现了丽贝卡的失眠症后,她把丽贝卡和其他孩子隔离开来,防止传染;

乌尔苏拉熬制了乌头汤让得了失眠症的人们服下,试图治疗失眠症;

马孔多的人们把小铃铛送给镇外的来客使用,让这些健康人在镇上逗留期间禁止一切饮食,这项举措卓有成效;

人们在物品上贴上标签,努力挣脱这种健忘命运。

(2)所做的一切努力是告诫拉丁美洲的人们要努力牢记容易被人遗忘的历史。

故事梗概

小说描写了布恩迪亚家族七代人的命运。第一代何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚,为了躲避在决斗中被他杀死的普鲁邓西奥的鬼魂的纠缠,带着妻子乌尔苏拉和他的朋友及家人,离开故土里奥阿查,经过将近两年的跋涉,在一个荒僻的河滩边建立了村庄-马孔多。晚年时他因精神失常被家人绑在一棵栗树下,几十年后在天降花雨中默默死去。第二代,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的长子何塞·阿尔卡蒂奥不顾家人的反对与丽贝卡结婚,被赶出家门,最后在家中被枪杀;次子奥雷里亚诺上校,从小就有预见事物的本领,他一生发动过32次武装起义,遭遇过14次暗杀、73次埋伏和1次行刑队的枪决,终于厌倦内战,签订停战协定后开枪自杀未遂,回到马孔多,每天在孤寂的作坊里制作小金鱼,一直到死;女儿阿玛兰坦终身未嫁,一直织着那永远织不完的寿衣。

第三代阿尔卡蒂奥,成为马孔多从未有过的暴君,最后被保守派军队枪毙。第四代,俏姑娘蕾梅黛丝抓着床单,乘着微风冉冉上升,永远消失在高邈的空间;阿尔卡蒂奥第二参与香蕉公司工人大罢工,遭到大屠杀,从满载工人尸体的火车车厢里逃脱后遇到暴雨,这场雨下了4年11个月2天,回来后他将自己关在房里,专心钻研吉卜赛人留下的羊皮卷,一直到死。第五代何塞·阿尔卡蒂奥,从小被送往罗马神学院学习,回家后靠变卖家产为生,后来发现乌尔苏拉藏在地窖里的7000多个金币,从此过上放荡的生活,不久被抢劫金币的歹徒杀死。第六代奥雷里亚诺·布恩迪亚,与姨妈阿玛兰坦·乌尔苏拉生下一个长着猪尾巴的婴儿,这位第七代继承人一出生就被一群蚂蚁吃掉了。最后,马孔多被飓风刮走,从世人记忆中消失。

前情提要

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。他想寻找通过外部世界的道路,也以失败告终。反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中发现了临近的城镇。马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

阅读课文,分析人物形象

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚:

1、2段:原来曾沉迷于炼金实验;商道开通之后,“他一刻也不能平静,着迷于眼前的现实,……又变回了创业之初那个富于进取心的男子,忙于设计街道规划新居”;忙于市镇建设等一系列改革(每户一台音乐钟,巴旦杏树代替金合欢);力排众议欢迎吉卜赛人到来;积极接受并实行儿子关于补救失忆的做法。

热心接受新事物,执着于改变旧事物

丽贝卡:

6、7、8、12段:父母双亡的孤儿,由几位皮草商带着从外地跋涉而来,托付给何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚家;她体弱多病,多年忍饥挨饿,有独自吮手指、吃湿土和石灰墙皮的习惯;初到不吃不喝,不与人交流,恶习治疗后融入了新家庭;会讲西班牙语,手头活计干得出色,会哼唱舞曲、自编歌词;但又犯了失眠症,传染给了全镇。

独处多于交流,时而外向又时而孤僻

乌尔苏拉:

1、2、4、6、7、9、12段:布恩迪亚家的家庭主妇,探得了与外界的通道,带来了马孔多的繁华;热心为丽贝卡治疗恶习且使之好转,并建立了亲密的关系;相信印第安人对失眠症的解释,隔离了丽贝卡;热心为患了失眠症的人们熬制各种草药服用。

善于创建,清醒而善于拯救

阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲:

2段:不讲西班牙语(外来语),只讲本地方言。

怪癖,追求个性

比西塔西翁和卡塔乌雷:

2、8、9段:印第安姐弟:由于疫病背井离乡,抛下了尊贵身份。失眠症暴发以后,弟弟失去了踪影,姐姐留下来认定了宿命,且解释失眠症会导致不可逆转地恶化到“遗忘”。

善于观察和解说

奥雷里亚诺:

2、3、4、14段:热心于金银器工艺,从早到晚待在被遗弃的实验室里;能预见丽贝卡将要到来;想出了抵御失忆的“标签”方法。

执着于自己的喜好,有预见能力

梅尔基亚德斯:

1段:吉卜赛人,被何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚称为:他的悠远的智慧和神奇的发明对村子的发展做出过不可磨灭的贡献。(课文部分未出场)

课文部分作者对这些人物的处理有主次之分吗?理由是什么?请分别用自己的话概括主要情节。

有主次之分。

课文主要写了何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚和丽贝卡的故事。因为课文开头写道:“马孔多变了样。”变化就体现在:一条永久的商道开通之后,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚进行了市镇整治;丽贝卡来到之后传染了全镇的“失眠症”及“失忆症”;且作者对这两个人物使用的文字相对较多。

写其他人物的文字都是在这些变化之中的活动和表现。

本部小说名为《百年孤独》,你觉得课文节选部分体现了“百年孤独”的含义吗?理由是什么?

第一段:在吉卜赛人在马孔多扎营的问题上,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与镇上的人们见解不同,有被孤立的趋势;

第二段:他在改建市镇中,种植巴旦杏树,但使树经久不衰的方法却秘不示人,多年后人们不知是谁人手植;

第九段:他不相信印第安女人比西塔西翁对“失眠症”的解释。他的认识和见解经常与大家不同,他不理解人,也不被人理解。

第六、七、八段:丽贝卡的恶习主要是出现在独处之时;失眠症发生也是在独处之时。

第二段:奥雷里亚诺独自在实验室研究金银器工艺。

第二段:阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲只讲本地方言,与大家不同。

由此可见,他(她)们之间很少交流,没有沟通,做事无人陪伴,想法不被理解。

孤独

在布恩迪亚家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。布恩迪亚忙于整治市镇,乌尔乌拉忙于照看家庭;长子阿尔卡蒂奥离家出走,次子沉默寡言,沉浸于自己的研究中;丽贝卡自始至终内心都是孤独的。

人物 表现形式 孤独原因

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚 忙于整治市镇、钻研技术 天才的孤独、思维超越了常人的极限

乌尔苏拉 忙碌、一心扩展家业 苦心支撑、不被支持和理解

奥雷里亚诺 从早到晚待在被遗弃的实验室里 父母各忙各的,对子女爱的疏忽

丽贝卡 食土、吮手指、惊恐不安 父母早逝,漂泊流浪,爱的缺乏和爱无保障

孤独

那一刻,市镇上的人都在一阵可怖的汽笛声和急促的喷气轰响中惊愕不已。之前几个星期,他们曾看见一队工人铺设枕木和铁轨,但没有人在意,都认为是吉卜赛人带着新花样归来,还是吹笛子打铃鼓那老一套,吹嘘耶路撒冷的天才们发明的鬼知道什么药水。人们从汽笛和喷气引发的骚乱中间回过神来之后,都涌上街头,看见奥雷里亚诺·特里斯特正在火车上向他们招手。他们目瞪口呆地望着用鲜花装扮的火车在晚点八个月后首次开到。这列无辜的黄色火车注定要为马孔多带来无数疑窦与明证,无数甜蜜与不幸,无数变化、灾难与怀念。

马尔克斯在描述中带着嘲弄和讽刺,是对殖民统治、西方文化对拉美文化野蛮入侵的控诉。

面对这种变化,马孔多人又是怎样的态度呢?

①“每天都有数十个外乡人经过马孔多,从未引发混乱,更无须事先神秘预告。”

②“多年以后,马孔多已经遍布锌顶木屋,那些古老的街道上却依然可见巴旦杏树蒙尘的断枝残干,然而已无人知晓出自谁人手植。”

③“人们都因不用睡觉而兴高采烈,因为那时候马孔多有太多的事情要做,时间总不够用。”

当外来文明以一种侵略的态度来吞噬这个民族时,他们却沉浸在自己的世界里被动容忍和漠然接受。这就是拉丁美洲近代历史中大多数民众及家庭的现状。

作者以马孔多人日常生活中的遗忘症,来象征世人中普遍存在的历史健忘症,告诫人们不要忘记本民族的历史。

忘记过去意味着背叛,只有记住历史、总结历史,才能图谋民族的新生。

自1492年哥伦布第一次踏上巴哈马海滩,拉丁美洲就开始了它的噩梦,拉丁洲的文明在一夜之间衰落,拉丁美洲既没有出路也没有未来。拉丁美洲历史让人非常痛心的原因之一就是人民的善忘。他们不仅忘了阿兹特克帝国、忘了他们的三大文明,也忘了殖民者的残忍掠夺,甚至选择主动打开大门依附对方,这种遗忘一部分是因为无知,而另一部分则是因为一些掌握财富的人的别有用心。

美国著名文学评论家布鲁姆(Harold Bloom)指出,《百年孤独》不是关于某国人民的故事,而是关于整个人类的故事。书中有关香蕉惨案的描写,自然也不例外。

从这个意义上说,“健忘症”不仅是拉美历史的孤独,更是全人类历史的孤独。

《百年孤独》作品评价

1982年,瑞典文学院认为,马尔克斯在《百年孤独》中“创造了一个独特的天地,即围绕着马孔多的世界”,“汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活”,因而授予他诺贝尔文学奖。

智利诗人巴勃罗·聂鲁达:他(马尔克斯)是“继塞万提斯之后最伟大的语言大师”。

《纽约时报》:《百年孤独》是“继《创世记》之后,首部值得全人类阅读的文学巨著。”

文章开头部分对马孔多的介绍有什么作用

马孔多的变化在于开通了与外界联系的商道,这使得外面的人能进来。这为后文丽贝卡的到来提供了条件。

文章开篇就说“马孔多变了样”,马孔多发生了怎样的变化?

与外界的联系、交流让马孔多由原来的偏僻、冷落变得繁华、热闹起来。如:小镇有了手工作坊和店铺,还开通了一条永久商道;居民用金刚鹦鹉与阿拉伯人进行商品交换,对再次到来的吉卜赛人表示欢迎;小镇吸引来了落户的新居民;新鲜事物中也出现了丑恶的东西,如吉卜赛人把原来的流动游艺会变成了大型赌场。

分析情节与文中乌尔苏拉一家为治好丽贝卡吃土的怪癖作出了很多努力,你认为最后丽贝卡的怪癖治好了吗

观点一:治好了。乌尔苏拉在小锅里放入橘汁,兑上大黄让丽贝卡喝下,后来又用皮带抽打,最终丽贝卡显出康复的迹象,跟家人一起游戏,手头活计也干得出色,还能哼唱歌曲,这些都表明丽贝卡的怪癖治好了。

观点二:没有治好。丽贝卡吃土的怪癖实际是她内心孤独的反映,尽管在乌尔苏拉的努力下,她有了改变,但后来的失眠症再次证明,丽贝卡的内心依然是孤独的,尽管没有了吃土的怪癖,但又患上了失眠症。

课文最后对马孔多人患失眠症的描写,有何寓意?

布恩迪亚一家患上了失眠症,并且这种失眠症传遍了全镇。显然,这段描述不是小说中的随意插曲,其间,包含着作者深刻的寓意,作者是要借助这种艺术表现形式,告诫世人不要忘记民族的历史,忘记过去就意味着背叛。摆脱孤独必须靠自救。要摆脱民族落后状况,只有靠自救,靠本民族主动地吸收外来的文明,而不能大开国门以外族文明的入侵来达到改良的目的。所以,如何抵制外来“文明”的入侵,如何在正确吸收外来文明成果时而不丧失自我,靠自己的力量繁荣本民族的经济,摆脱孤独走向文明,是《百年孤独》给我们的又一启示。

分析吉卜赛人在作品中的用意是什么?

吉卜赛人在小说中是作为外来科学与文明的使者而出现的。他们每一次带来的新鲜玩艺儿,如磁铁、望远镜,都深深地吸引着还处于原始、停滞的自然形态中的马孔多人,尤其令富于幻想和进取心的布恩迪亚着迷。布恩迪亚痴迷的不仅是这些物件,更是这些物件所代表的科学与文明。正是受了这些物件的影响,他才要率领马孔多的人们开辟一条通向外界文明的道路。

分析课文中哪些地方体现了魔幻现实主义手法

如写外部文明对马孔多的侵入,是现实的,但又是魔幻化的,如奥雷里亚诺沉溺于金银艺实验,他能发表预言,又如丽贝卡的怪癖及失眠症和失忆症的蔓延等。既有现实的影子,也有魔幻虚构的成分。这些奇幻的因素与真实的描写交融在一起,使作品呈现出一个似真似幻、亦真亦幻的魔幻世界,营造了许多神秘气氛,增添了拉丁美洲独特的地域色彩。

小说有什么象征意义

布恩迪亚家族象征着整个拉丁美洲,这个家族的兴衰象征着拉丁美洲的兴衰。阿拉伯人沿商道进入马孔多,意味着文明对此地的冲击。失忆症象征着人们对历史的遗忘,贴在物品上的标签则象征着自欺欺人的历史教育。马孔多居民遗忘了事物,遗忘了生活,也遗忘了历史,变得麻木不仁。

本文有哪些艺术特色?

①象征手法的巧妙运用。本文中,作者对健忘症的描写具有象征意义,实质上包含了他对哥伦比亚以及拉丁美洲历史的反思和清醒的批评精神,生动形象地表达了作者对社会现实问题的看法。

②运用大量魔幻手法。本文运用了“变现实为幻想而又不失其真”的魔幻现实主义手法。本文节选部分多处运用了魔幻手法。如:奥雷里亚诺的预言。奥雷里亚诺说:“有人要来了”“我不知道是谁”“但不管是谁,人已经在路上了”。果然,到了星期天,丽贝卡来了。再如:丽贝卡吃土。丽贝卡来到何塞·阿尔卡蒂奥.布恩迪亚家数天,什么也不肯吃,竟然没有被饿死,后来印第安人发现她只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮。

③侧重在塑造人物,描写人物心灵,刻画人物群体中的不同个性以及他们的总体特征--孤独。作家以简练的笔法,直接刻画人物的多种意识层面和心理活动,甚至有意忽视外形的描写,舍弃那些对表现人物心理无关的细节。因此,那些人物,就其外形和经历来讲,往往是模糊不清的,而就其心理和性格特征来讲,却是极其鲜明而突出的。从这个意义上讲,《百年孤独》是一部描写拉丁美洲人的心灵历史的小说。

分析小说为何定名为“孤独”,造成马孔多百年孤独的原因是什么?

小说写了布恩迪亚家族七代人充满神奇色彩的生活和经历,以及马孔多的开拓、发展和毁灭。布恩迪亚家族一代又一代所特有的,就是一种“孤独”精神。在这个家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。尽管也有许多人为打破这种孤独进行过种种艰苦的探索,但由于无法找到一种有效的办法把各自分散的力量统一起来,最后均以失败告终。作者用大量笔墨来描写这种孤独所造成的愚昧、落后、保守、僵化的现象,是为了让读者感受到这种孤独不仅弥漫在布恩迪亚家族和马孔多镇,而且渗入了整个社会,成为民族发展和国家进步的一大包袱。作者以“百年孤独”为题,意在引起读者思考:造成马孔多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种状态的根本途径。“百年”表示年代久长,“孤独”的反义是团结。

《百年孤独》名句

1、多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。

2、过去都是假的,回忆是一条没有归途的路,以往的一切春天都无法复原,即使最狂乱且坚韧的爱情,归根结底也不过是一种瞬息即逝的现实,唯有孤独永恒。

3、父母是隔在我们和死亡之间的帘子。你和死亡好象隔着什么在看,没有什么感受,你的父母挡在你们中间,等到你的父母过世了,你才会直面这些东西,不然你看到的死亡是很抽象的,你不知道。亲戚,朋友,邻居,隔代,他们去世对你的压力不是那么直接,父母是隔在你和死亡之间的一道帘子,把你挡了一下,你最亲密的人会影响你的生死观。

4、一个幸福晚年的秘决不是别的,而是与孤寂签订一个体面的协定。

5、即使以为自己的感情已经干涸得无法给予,也总会有一个时刻一样东西能拨动心灵深处的弦,我们毕竟不是生来就享受孤独的。

拓展丽贝卡的人物分析

丽贝卡

从小带着父母的骨殖,喜欢吃湿土墙皮

丽贝卡是在11岁被送到乌尔苏拉家里的:

“她所有行李包括一个小衣箱,一把绘有彩色小花的小摇椅和一个帆布口袋,袋里装着她父母的骨殖,一刻不停地发出咯啦咯啦的响声。”

按辈分来说,丽贝卡算是乌尔苏拉的远方表妹,虽然乌尔苏拉不记得有这号亲戚,她还是决定收养丽贝卡,把她当作女儿来养。

可当乌尔苏拉端上一盘盘食物放在她面前,她尝也不尝,只愿喝一点水,几天后家里的仆人才发现丽贝卡只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮。

从那以后,家里人开始对丽贝卡严加监视。几个星期以后,丽贝卡竟然出现了康复的现象:她开始像正常人一样吃饭,活干得也不错。

自这一刻起,丽贝卡正式成为家里的一员,名正言顺地用上了丽贝卡·布恩迪亚这个名字。

唯有泥土才能压抑内心的痛苦

乌尔苏拉偶然抬头,发现丽贝卡和阿玛兰妲已经变成亭亭玉立的姑娘--丽贝卡显得更漂亮,面容白皙,眼睛大而沉静;阿玛兰妲魅力稍逊,却有着更好的气质和高傲的内心。乌尔苏拉突然意识到,孩子们已经到了成婚育儿的年龄了,这个家必须扩建才能往下使更多的人住。于是,她取出多年的积蓄扩建家园,修建了一间更舒适的起居室,九间卧室和一条放着欧洲蕨和秋海棠的长廊。

乌尔苏拉订购了一批昂贵的装饰品。乌尔苏拉只知道即将到来的自动钢琴准会震惊全镇,可她不知道伴随着钢琴到来的钢琴技师将会扰乱两个懵懂少女的心,让两人反目成仇。

钢琴技师皮埃特罗是个天使般的男孩。他在用餐时用刀叉行云流水,指导两个姑娘舞蹈时全程不触及她们的身体,与主人保持着一定距离.

其实可以想象,家里的男人一直都是沉默寡言而邋遢的形象--乌尔苏拉的丈夫与二儿子整天沉迷在金银器作坊里,研究如何将融化的金器再次提炼出来。而皮尔特罗这个如绅士般的男子在马孔多是从未出现过的,他的一切都让两个姑娘诧异不已。

可乌尔苏拉严密监视着这个钢琴技师,因为她早就决定两个姑娘的未来丈夫将会从马孔多的创建者的后代里选。

邀请名单可以控制,可人的心却永远无法控制,丽贝卡早已喜欢上这个天使般的男孩。

宴会结束后皮尔特罗便向众人告别,丽贝卡的心也随之而去,旧时缠绕着她童年的恶习再次出现:她再次吃土。

起初,她只是坐在小时候带来的小木椅上吸手指。后来她跟女友们在长廊刺绣时,看到潮湿的土层便涌起了小时候的渴望。

她偷偷抓起一把把泥土藏进口袋里。每当她教授众人繁杂的刺绣技巧时,总是偷偷一点点地把泥土吃掉,心里用起来幸福和满足的感觉。她坚信只有这样才会压抑住内心的痛苦。

“一把把泥土使那唯一值得她自卑自贱的男人不再遥远也更加真切,仿佛从他脚上精巧的漆皮靴在世界另一处所踏的土地传来矿物的味道,她从中品出了他鲜血的重量和温度,这感觉在她口中猛烈烧灼,在她心里留下安慰。”

谢谢观看