2024-2025学年浙教版科学七上 1.3像科学家那样探究 课件(14页ppt)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年浙教版科学七上 1.3像科学家那样探究 课件(14页ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-06 21:08:56 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

1.3 像科学家那样探究

浙教版七年级科学上册

第一章 探索自然的科学

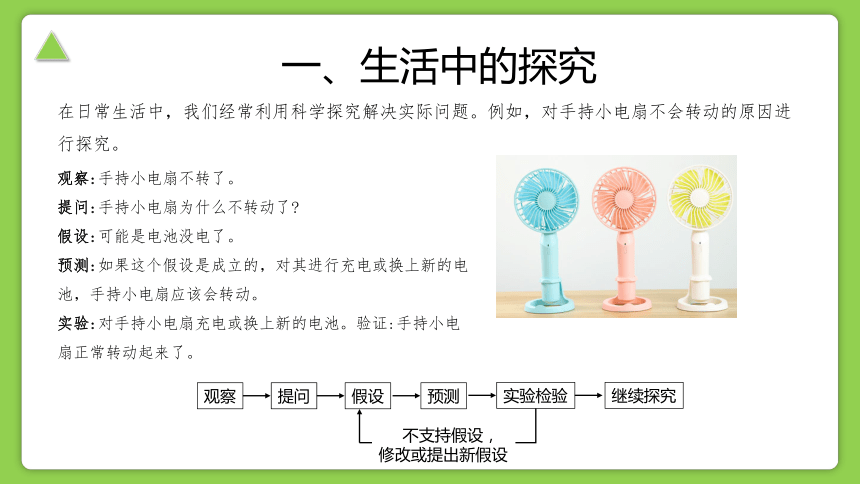

一、生活中的探究

在日常生活中,我们经常利用科学探究解决实际问题。例如,对手持小电扇不会转动的原因进行探究。

观察:手持小电扇不转了。

提问:手持小电扇为什么不转动了

假设:可能是电池没电了。

预测:如果这个假设是成立的,对其进行充电或换上新的电池,手持小电扇应该会转动。

实验:对手持小电扇充电或换上新的电池。验证:手持小电扇正常转动起来了。

观察

提问

假设

预测

实验检验

继续探究

不支持假设,

修改或提出新假设

生活中的探究

假如手持小电扇还是不转动,我们可以提出另外的假设,如导线断了、电动机坏了……这样不断探究,直至找到原因,然后采取相应的措施。

在探究问题时,我们一般会先假设几种可能的原因,再对每一种原因可能产生的结果进行探究,直到找到真正的原因,发现规律。

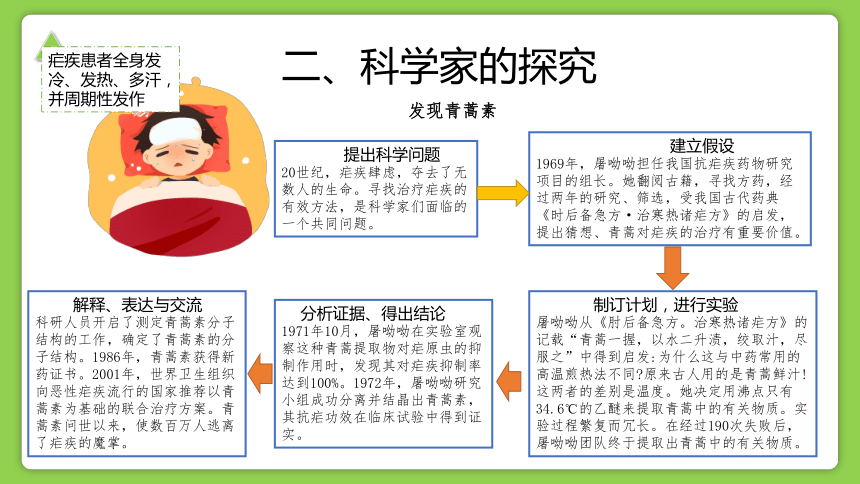

二、科学家的探究

发现青蒿素

疟疾患者全身发冷、发热、多汗,并周期性发作

提出科学问题

20世纪,疟疾肆虑,夺去了无数人的生命。寻找治疗疟疾的有效方法,是科学家们面临的一个共同问题。

建立假设

1969年,屠呦呦担任我国抗疟疾药物研究项目的组长。她翻阅古籍,寻找方药,经过两年的研究、筛选,受我国古代药典《时后备急方·治寒热诸疟方》的启发,提出猜想、青蒿对疟疾的治疗有重要价值。

制订计划,进行实验

屠呦呦从《肘后备急方。治寒热诸疟方》的记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”中得到启发:为什么这与中药常用的高温煎热法不同 原来古人用的是青蒿鲜汁!这两者的差别是温度。她决定用沸点只有34.6℃的乙醚来提取青蒿中的有关物质。实验过程繁复而冗长。在经过190次失败后,屠呦呦团队终于提取出青蒿中的有关物质。

分析证据、得出结论

1971年10月,屠呦呦在实验室观察这种青蒿提取物对疟原虫的抑制作用时,发现其对疟疾抑制率达到100%。1972年,屠呦呦研究小组成功分离并结晶出青蒿素,其抗疟功效在临床试验中得到证实。

解释、表达与交流

科研人员开启了测定青蒿素分子结构的工作,确定了青蒿素的分子结构。1986年,青蒿素获得新药证书。2001年,世界卫生组织向恶性疟疾流行的国家推荐以青蒿素为基础的联合治疗方案。青蒿素问世以来,使数百万人逃离了疟疾的魔掌。

思考与讨论

1.根据青蒿素的发现历程,你认为科学探究经历了哪些环节

2.发现青蒿素,是我国科研人员在没有先进实验设备的艰苦科研条件下取得成功的范例。对此,你有什么感想

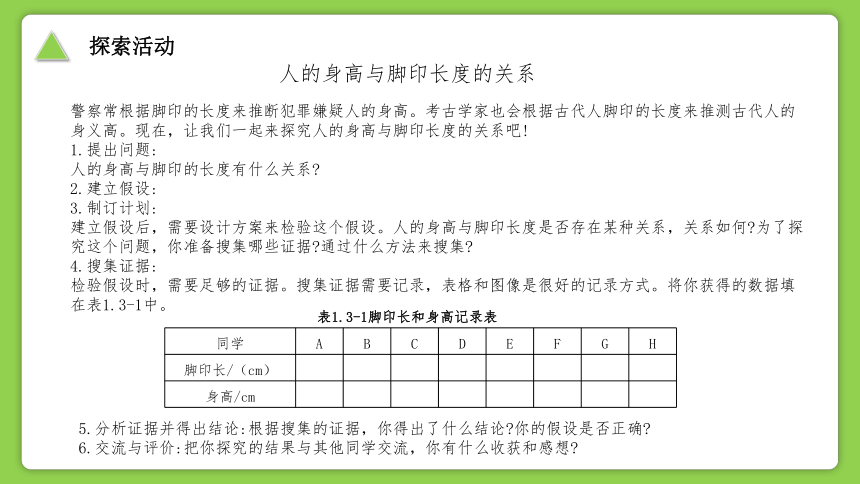

探索活动

人的身高与脚印长度的关系

警察常根据脚印的长度来推断犯罪嫌疑人的身高。考古学家也会根据古代人脚印的长度来推测古代人的身义高。现在,让我们一起来探究人的身高与脚印长度的关系吧!

1.提出问题:

人的身高与脚印的长度有什么关系

2.建立假设:

3.制订计划:

建立假设后,需要设计方案来检验这个假设。人的身高与脚印长度是否存在某种关系,关系如何 为了探究这个问题,你准备搜集哪些证据 通过什么方法来搜集

4.搜集证据:

检验假设时,需要足够的证据。搜集证据需要记录,表格和图像是很好的记录方式。将你获得的数据填在表1.3-1中。

表1.3-1脚印长和身高记录表

同学 A B C D E F G H

脚印长/(cm)

身高/cm

5.分析证据并得出结论:根据搜集的证据,你得出了什么结论 你的假设是否正确

6.交流与评价:把你探究的结果与其他同学交流,你有什么收获和感想

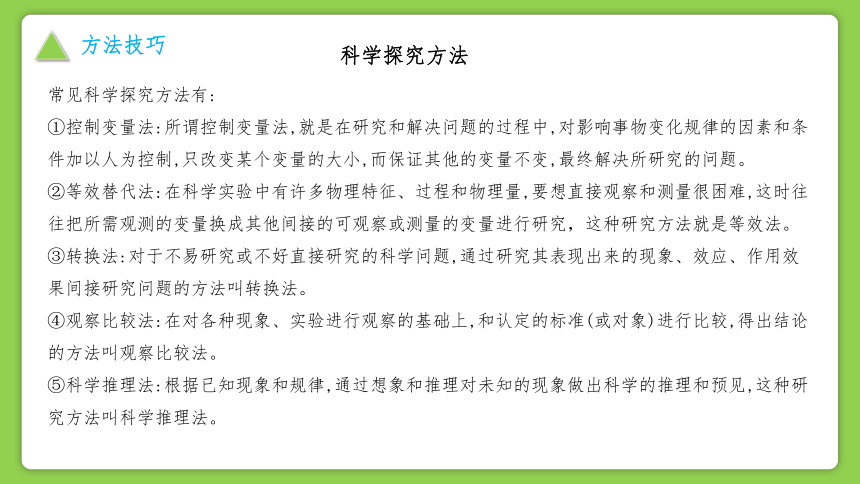

方法技巧

科学探究方法

常见科学探究方法有:

①控制变量法:所谓控制变量法,就是在研究和解决问题的过程中,对影响事物变化规律的因素和条件加以人为控制,只改变某个变量的大小,而保证其他的变量不变,最终解决所研究的问题。

②等效替代法:在科学实验中有许多物理特征、过程和物理量,要想直接观察和测量很困难,这时往往把所需观测的变量换成其他间接的可观察或测量的变量进行研究,这种研究方法就是等效法。

③转换法:对于不易研究或不好直接研究的科学问题,通过研究其表现出来的现象、效应、作用效果间接研究问题的方法叫转换法。

④观察比较法:在对各种现象、实验进行观察的基础上,和认定的标准(或对象)进行比较,得出结论的方法叫观察比较法。

⑤科学推理法:根据已知现象和规律,通过想象和推理对未知的现象做出科学的推理和预见,这种研究方法叫科学推理法。

1.科学探究活动过程的一般顺序是( )

A.提出问题—猜想与假设—观察与实验—整理信息—得出结论

B.观察与实验—提出问题—猜想与假设—整理信息—得出结论

C.猜想与假设—观察与实验—提出问题—得出结论—整理信息

D.猜想与假设—整理信息—提出问题—观察与实验——得出结论

课堂小练习

【答案】A

【解析】科学探究活动过程的一般顺序是提出问题—猜想与假设—观察与实验—整理信息—得出结论;

故答案为:A

如表记录的是学生测量的任意摆绳长度的摆1分钟摆动次数,下列关于科学探究要素分析正确的是( )

课堂小练习

摆长/次数/组别 第1小组 第2小组 第3小组

摆绳长度/厘米 22 34 55

1分钟摆动次数 63 50 39

A.摆的摆动次数是否与摆绳长度有关,这是作出猜想

B.摆的摆动次数可能与摆绳长度有关,这是作出猜想

C.用数据表汇总不同小组实验数据,这是进行反思交流

【答案】B

【解析】A.摆的摆动次数是否与摆绳长度有关,根据题目信息提出的问题,A错误。

B.做出的假设是依据问题做出的,假设的做出又与我们对结果的基本预测有着密切关系。所以摆的摆动次数可能与摆绳长度有关,都是假设,B正确。

C.在实验的最后要进行表达和交流,讨论实验结论的合理性,所以用数据表汇总不同小组实验数据,这不是进行反思交流,C错误。

故答案为:B。

课堂小练习

小科将40颗菜豆种子平均分为甲、乙两组,进行如图所示实验。一段时间后,发现甲组种子19颗萌发,1颗未萌发,而乙组种子均未萌发。

课堂小练习

(1)通过比较甲乙两组萌发情况,可得出种子萌发需要 。

(2)甲组1颗种子未萌发的原因可能是 (写出一点即可)。

【答案】(1)适宜的温度

(2)胚不完整

【解析】(1) 本实验中,甲组种子可以正常萌发,乙组种子不可以正常萌发,起到对照作用,甲组种子为实验组,两组种子在同样的条件下,唯一变量是温度,因此, 可得出种子萌发需要适宜的温度。

(2)种子萌发除了环境条件外,还需要一定的自身条件:如:完整有活力的胚、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质。因此, 甲组1颗种子未萌发的原因可能是自身条件,如:胚不完整。

课堂小练习

为了探究温度对植物光合作用的影响,小嘉进行了如下实验:

【步骤】①选择生长状况一致的某种植物,随机平均分成甲、乙、丙、丁、戊五组;

②将五组植物分别放置在温度为20℃、25℃、30℃、35℃、40℃的环境中,其他环境条件相同且适宜;

③用仪器分别测定每组的光合作用速率(用CO2吸收量的相对值表示)。

【结果】

课堂小练习

组别 甲组 乙组 丙组 丁组 戊组

温度 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃

CO2吸收量相对值 18.2 20.3 23.6 18.9 -1.3

(1)二氧化碳吸收量的相对值越大说明植物光合作用的速率越 。

(2)根据实验结果,可得出的结论是 。

(3)戊组实验CO2吸收量的相对值为负值,原因是 。

课堂小练习

【答案】(1)越快

(2)其他条件相同时,在20℃~40℃范围内,随着温度的升高,植物光合作同强度先变大再变小

(3)植物的呼吸作用强于光合作用

【解析】(1)植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程,因此,二氧化碳和水是光合作用的原料,二氧化碳吸收量的多少,可以说明光合作用的快慢, 二氧化碳吸收量的相对值越大说明植物光合作用的速率越快。

(2)从图表可以看出, 其他条件相同时,在20℃~40℃范围内,随着温度的升高,植物光合作同强度先变大再变小 。光合作用温度高反而变小的原因是:温度过高,气孔关闭,影响了光合作用。

(3) 实验CO2吸收量的相对值为正数时,光合作用大于呼吸作用;实验CO2吸收量的相对值为零时,光合作用等于呼吸作用;实验CO2吸收量的相对值为负数时,呼吸作用大于光合作用。

1.3 像科学家那样探究

浙教版七年级科学上册

第一章 探索自然的科学

一、生活中的探究

在日常生活中,我们经常利用科学探究解决实际问题。例如,对手持小电扇不会转动的原因进行探究。

观察:手持小电扇不转了。

提问:手持小电扇为什么不转动了

假设:可能是电池没电了。

预测:如果这个假设是成立的,对其进行充电或换上新的电池,手持小电扇应该会转动。

实验:对手持小电扇充电或换上新的电池。验证:手持小电扇正常转动起来了。

观察

提问

假设

预测

实验检验

继续探究

不支持假设,

修改或提出新假设

生活中的探究

假如手持小电扇还是不转动,我们可以提出另外的假设,如导线断了、电动机坏了……这样不断探究,直至找到原因,然后采取相应的措施。

在探究问题时,我们一般会先假设几种可能的原因,再对每一种原因可能产生的结果进行探究,直到找到真正的原因,发现规律。

二、科学家的探究

发现青蒿素

疟疾患者全身发冷、发热、多汗,并周期性发作

提出科学问题

20世纪,疟疾肆虑,夺去了无数人的生命。寻找治疗疟疾的有效方法,是科学家们面临的一个共同问题。

建立假设

1969年,屠呦呦担任我国抗疟疾药物研究项目的组长。她翻阅古籍,寻找方药,经过两年的研究、筛选,受我国古代药典《时后备急方·治寒热诸疟方》的启发,提出猜想、青蒿对疟疾的治疗有重要价值。

制订计划,进行实验

屠呦呦从《肘后备急方。治寒热诸疟方》的记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”中得到启发:为什么这与中药常用的高温煎热法不同 原来古人用的是青蒿鲜汁!这两者的差别是温度。她决定用沸点只有34.6℃的乙醚来提取青蒿中的有关物质。实验过程繁复而冗长。在经过190次失败后,屠呦呦团队终于提取出青蒿中的有关物质。

分析证据、得出结论

1971年10月,屠呦呦在实验室观察这种青蒿提取物对疟原虫的抑制作用时,发现其对疟疾抑制率达到100%。1972年,屠呦呦研究小组成功分离并结晶出青蒿素,其抗疟功效在临床试验中得到证实。

解释、表达与交流

科研人员开启了测定青蒿素分子结构的工作,确定了青蒿素的分子结构。1986年,青蒿素获得新药证书。2001年,世界卫生组织向恶性疟疾流行的国家推荐以青蒿素为基础的联合治疗方案。青蒿素问世以来,使数百万人逃离了疟疾的魔掌。

思考与讨论

1.根据青蒿素的发现历程,你认为科学探究经历了哪些环节

2.发现青蒿素,是我国科研人员在没有先进实验设备的艰苦科研条件下取得成功的范例。对此,你有什么感想

探索活动

人的身高与脚印长度的关系

警察常根据脚印的长度来推断犯罪嫌疑人的身高。考古学家也会根据古代人脚印的长度来推测古代人的身义高。现在,让我们一起来探究人的身高与脚印长度的关系吧!

1.提出问题:

人的身高与脚印的长度有什么关系

2.建立假设:

3.制订计划:

建立假设后,需要设计方案来检验这个假设。人的身高与脚印长度是否存在某种关系,关系如何 为了探究这个问题,你准备搜集哪些证据 通过什么方法来搜集

4.搜集证据:

检验假设时,需要足够的证据。搜集证据需要记录,表格和图像是很好的记录方式。将你获得的数据填在表1.3-1中。

表1.3-1脚印长和身高记录表

同学 A B C D E F G H

脚印长/(cm)

身高/cm

5.分析证据并得出结论:根据搜集的证据,你得出了什么结论 你的假设是否正确

6.交流与评价:把你探究的结果与其他同学交流,你有什么收获和感想

方法技巧

科学探究方法

常见科学探究方法有:

①控制变量法:所谓控制变量法,就是在研究和解决问题的过程中,对影响事物变化规律的因素和条件加以人为控制,只改变某个变量的大小,而保证其他的变量不变,最终解决所研究的问题。

②等效替代法:在科学实验中有许多物理特征、过程和物理量,要想直接观察和测量很困难,这时往往把所需观测的变量换成其他间接的可观察或测量的变量进行研究,这种研究方法就是等效法。

③转换法:对于不易研究或不好直接研究的科学问题,通过研究其表现出来的现象、效应、作用效果间接研究问题的方法叫转换法。

④观察比较法:在对各种现象、实验进行观察的基础上,和认定的标准(或对象)进行比较,得出结论的方法叫观察比较法。

⑤科学推理法:根据已知现象和规律,通过想象和推理对未知的现象做出科学的推理和预见,这种研究方法叫科学推理法。

1.科学探究活动过程的一般顺序是( )

A.提出问题—猜想与假设—观察与实验—整理信息—得出结论

B.观察与实验—提出问题—猜想与假设—整理信息—得出结论

C.猜想与假设—观察与实验—提出问题—得出结论—整理信息

D.猜想与假设—整理信息—提出问题—观察与实验——得出结论

课堂小练习

【答案】A

【解析】科学探究活动过程的一般顺序是提出问题—猜想与假设—观察与实验—整理信息—得出结论;

故答案为:A

如表记录的是学生测量的任意摆绳长度的摆1分钟摆动次数,下列关于科学探究要素分析正确的是( )

课堂小练习

摆长/次数/组别 第1小组 第2小组 第3小组

摆绳长度/厘米 22 34 55

1分钟摆动次数 63 50 39

A.摆的摆动次数是否与摆绳长度有关,这是作出猜想

B.摆的摆动次数可能与摆绳长度有关,这是作出猜想

C.用数据表汇总不同小组实验数据,这是进行反思交流

【答案】B

【解析】A.摆的摆动次数是否与摆绳长度有关,根据题目信息提出的问题,A错误。

B.做出的假设是依据问题做出的,假设的做出又与我们对结果的基本预测有着密切关系。所以摆的摆动次数可能与摆绳长度有关,都是假设,B正确。

C.在实验的最后要进行表达和交流,讨论实验结论的合理性,所以用数据表汇总不同小组实验数据,这不是进行反思交流,C错误。

故答案为:B。

课堂小练习

小科将40颗菜豆种子平均分为甲、乙两组,进行如图所示实验。一段时间后,发现甲组种子19颗萌发,1颗未萌发,而乙组种子均未萌发。

课堂小练习

(1)通过比较甲乙两组萌发情况,可得出种子萌发需要 。

(2)甲组1颗种子未萌发的原因可能是 (写出一点即可)。

【答案】(1)适宜的温度

(2)胚不完整

【解析】(1) 本实验中,甲组种子可以正常萌发,乙组种子不可以正常萌发,起到对照作用,甲组种子为实验组,两组种子在同样的条件下,唯一变量是温度,因此, 可得出种子萌发需要适宜的温度。

(2)种子萌发除了环境条件外,还需要一定的自身条件:如:完整有活力的胚、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质。因此, 甲组1颗种子未萌发的原因可能是自身条件,如:胚不完整。

课堂小练习

为了探究温度对植物光合作用的影响,小嘉进行了如下实验:

【步骤】①选择生长状况一致的某种植物,随机平均分成甲、乙、丙、丁、戊五组;

②将五组植物分别放置在温度为20℃、25℃、30℃、35℃、40℃的环境中,其他环境条件相同且适宜;

③用仪器分别测定每组的光合作用速率(用CO2吸收量的相对值表示)。

【结果】

课堂小练习

组别 甲组 乙组 丙组 丁组 戊组

温度 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃

CO2吸收量相对值 18.2 20.3 23.6 18.9 -1.3

(1)二氧化碳吸收量的相对值越大说明植物光合作用的速率越 。

(2)根据实验结果,可得出的结论是 。

(3)戊组实验CO2吸收量的相对值为负值,原因是 。

课堂小练习

【答案】(1)越快

(2)其他条件相同时,在20℃~40℃范围内,随着温度的升高,植物光合作同强度先变大再变小

(3)植物的呼吸作用强于光合作用

【解析】(1)植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程,因此,二氧化碳和水是光合作用的原料,二氧化碳吸收量的多少,可以说明光合作用的快慢, 二氧化碳吸收量的相对值越大说明植物光合作用的速率越快。

(2)从图表可以看出, 其他条件相同时,在20℃~40℃范围内,随着温度的升高,植物光合作同强度先变大再变小 。光合作用温度高反而变小的原因是:温度过高,气孔关闭,影响了光合作用。

(3) 实验CO2吸收量的相对值为正数时,光合作用大于呼吸作用;实验CO2吸收量的相对值为零时,光合作用等于呼吸作用;实验CO2吸收量的相对值为负数时,呼吸作用大于光合作用。

同课章节目录