【核心素养·情景教学】2024年人教版化学九年级上册 1.2.3走进科学探究 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养·情景教学】2024年人教版化学九年级上册 1.2.3走进科学探究 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-07 15:04:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第3课时 走进科学探究

课题 走进科学探究 课型 新授课

教学目标 1.通过观察与描述蜡烛及其燃烧的探究,认识到科学探究是获取科学知识、理解科学本质、认识客观世界的重要途径, 2.认识科学探究的基本过程和方法,进行初步的探究活动。 3.初步学会对实验现象进行观察和描述的方法,并通过对实验现象的观察和分析得出有价值的结论。 4.能有意识地从日常生活中发现一些有探究价值的问题,并能在教师指导下根据实验方案进行实验。 5.通过观察与描述蜡烛及其燃烧的探究,激发学生学习化学的兴趣,树立透过现象认识事物本质的辩证唯物主义观点。

教学重点 1.激发学生对探究实验的兴趣,对科学探究过程和方法的体验,学会书写探究(或实验)报告。 2.培养学生对实验现象的观察、记录和描述能力。

教学难点 1.培养学生对实验现象的观察、记录和描述能力,学会表述实验现象。 2.培养学生透过现象看本质的推理能力。

教具准备 实验用品:蜡烛、火柴、烧杯(或玻璃杯)、澄清石灰水、玻璃片、小刀。

课前预习 1.在进行科学探究时,常通过观察和实验等方法获取证据,通过分析和推理得出结论。

2.蜡烛的外观一般为白色圆柱状的固体,主要由固态石蜡和棉线烛芯组成。

新课导入 化学是一门以实验为基础的科学,化学的许多重大发现和研究成果都是通过实验得到的,因此学习化学必须重视实验。今天我们就从化学的角度来探究蜡烛及其燃烧的过程,在实验中感受探索物质世界的魅力。

进行新课 活动1 点燃前--探究蜡烛的物理性质 教师引导学生根据已有的物理知识进行开放性的探究。

备课笔记

进行新课 [布置任务]学生分组观察蜡烛的颜色、状态、形状和硬度等,闻一闻气味,并进行描述,用小刀切下一小块石蜡放入水中,根据实验现象对石蜡的硬度核密度进行初步判断。 [现象]石蜡为白色圆柱状固体、略有气味、可用小刀切割、浮在水面上。 [讨论]各小组交流观察到的现象并得出结论 [分析]可用小刀切割说明蜡烛的硬度较小,浮在水面上说明不溶于水、密度比水小。 [结论]硬度较小,不溶于水而且密度比水小。 [提问]在探究蜡烛的物理性质时,我们用到了哪些方法? [生]观察:看外形、闻气味。实验:小刀切块、放入水中。 [讲解]很好,在进行科学探究时,常需要通过观察和实验等方法获取证据。 而如何客观、全面的观察并记录实验现象,是进行探究活动的重要技能。在下面的实验中,请同学们利用除味觉器官以外的所有感官尽可能从多角度对实验进行观察,需要时还可借助仪器测量。同时尽量用准确、简洁、清晰的语言将观察到的现象表达出来。注意描述实验现象时,不能将实验结论描述成现象。 活动2 点燃蜡烛--探究蜡烛发生的变化 [布置任务]点燃蜡烛,仔细观察燃着的部分,描述火焰附近石蜡的状态变化、烛芯的变化、火焰的分层情况等。 [现象]蜡烛着火部分发光、放热,火焰附近石蜡熔化,烛芯变黑,火焰分为三层,最外层最亮。 [讲解]石蜡具有可燃性,燃烧时有发光、放热现象;蜡烛的三层火焰由外向内依次是外焰、内焰、焰心。 [过渡]我们知道,蜡烛燃烧的过程发生了化学变化,那么蜡烛燃烧生成了什么新物质? [提示]①含碳元素的物质燃烧会生成二氧化碳,而二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;②含氢元素的物质燃烧会生成水;③蜡烛的主要成分石蜡含有碳元素和氢元素 [实验]教师指导学生完成实验:分别取一个干燥的烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,罩在火焰上方,观察并描述烧杯中的现象。 [交流]学生猜测蜡烛燃烧后的产物、交流观察到的现象及得出的结论。 [现象]干燥的烧杯内壁出现水珠,用澄清石灰水润湿的烧杯内壁石灰水变浑浊。 [结论]石蜡燃烧生成了水和二氧化碳。 活动3 熄灭蜡烛--探究白烟的成分。 [布置任务]熄灭蜡烛,观察并描述蜡烛熄灭时的现象。 [提问](1)熄灭蜡烛时会观察到什么现象? (2)用燃着的火柴点白烟会发现什么? (3)白烟是什么?请给出你的理由。

备课笔记

课外拓展:

世界上第一支蜡烛可能是一根蘸了油脂(动物油脂)的小树枝儿。后来,人们发现用蜂蜡可以制作蜡烛,这种蜡烛的气味更好闻,而且它可以燃烧尽而不滴蜡油,所以清洁干净。19世纪60年代初,人们从石油中提炼出石蜡制作蜡烛,一直沿用至今。

方法指导:

在描述现象时需注意“烟”和“雾”的差别:烟是固体小颗粒分散在空气中形成的,而“雾”是小液滴分散在空气中形成的。如蜡烛熄灭后有白烟产生,白烟是石蜡的固体小颗粒。

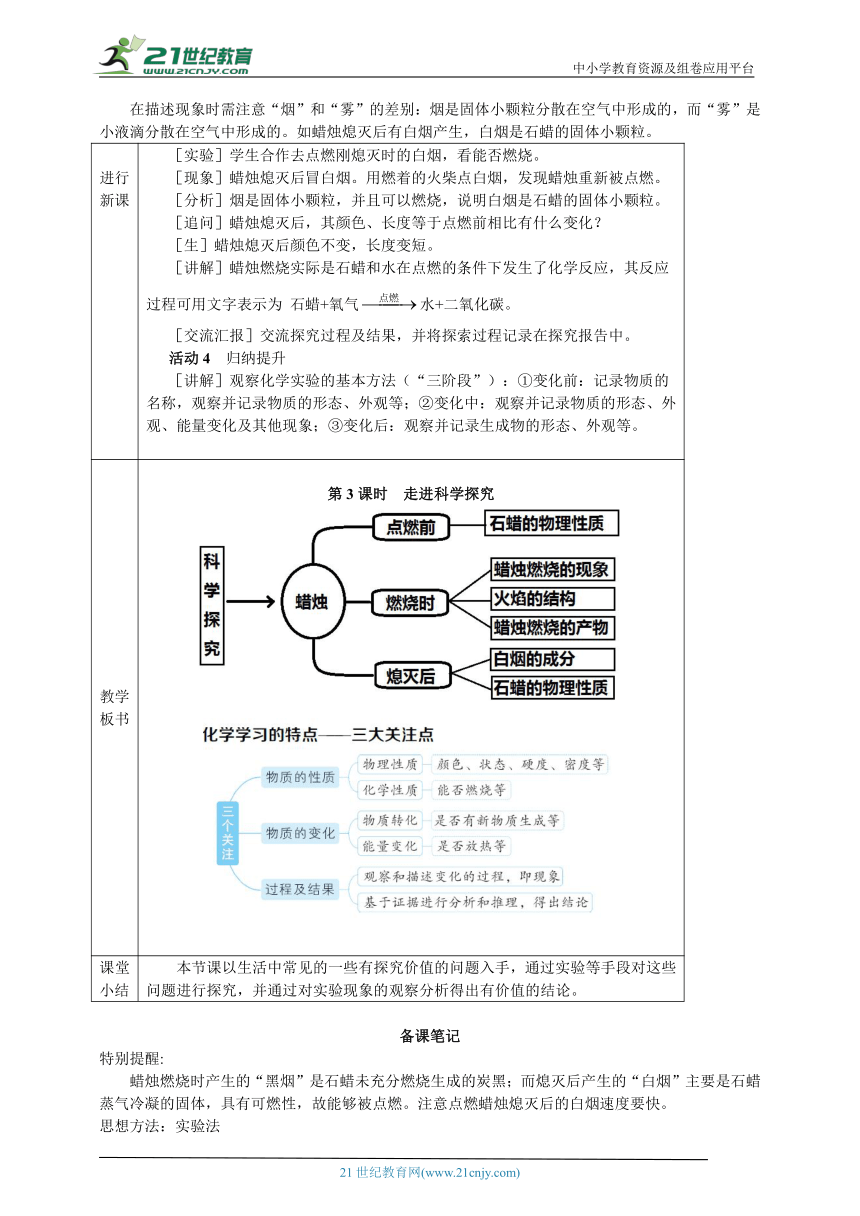

进行新课 [实验]学生合作去点燃刚熄灭时的白烟,看能否燃烧。 [现象]蜡烛熄灭后冒白烟。用燃着的火柴点白烟,发现蜡烛重新被点燃。 [分析]烟是固体小颗粒,并且可以燃烧,说明白烟是石蜡的固体小颗粒。 [追问]蜡烛熄灭后,其颜色、长度等于点燃前相比有什么变化? [生]蜡烛熄灭后颜色不变,长度变短。 [讲解]蜡烛燃烧实际是石蜡和水在点燃的条件下发生了化学反应,其反应过程可用文字表示为 石蜡+氧气水+二氧化碳。 [交流汇报]交流探究过程及结果,并将探索过程记录在探究报告中。 活动4 归纳提升 [讲解]观察化学实验的基本方法(“三阶段”):①变化前:记录物质的名称,观察并记录物质的形态、外观等;②变化中:观察并记录物质的形态、外观、能量变化及其他现象;③变化后:观察并记录生成物的形态、外观等。

教学板书 第3课时 走进科学探究

课堂小结 本节课以生活中常见的一些有探究价值的问题入手,通过实验等手段对这些问题进行探究,并通过对实验现象的观察分析得出有价值的结论。

备课笔记

特别提醒:

蜡烛燃烧时产生的“黑烟”是石蜡未充分燃烧生成的炭黑;而熄灭后产生的“白烟”主要是石蜡蒸气冷凝的固体,具有可燃性,故能够被点燃。注意点燃蜡烛熄灭后的白烟速度要快。

思想方法:实验法

通过化学实验,利用实验现象研究各种物质间的转化,最后总结出规律和结论的方法。

教材习题 解答 练习与应用(P25) 4.物理性质:蜡烛为白色(或其他颜色)固体,质地较软,略有气味,不溶于水,密度比水的小。通常状况下,水为无色透明的液体,二氧化碳为无色、无臭的气体。 化学性质:蜡烛具有可燃性,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。 物理变化:蜡烛熔化,蜡烛刚熄灭时产生白烟。 化学变化:蜡烛燃烧,澄清石灰水变浑浊。 复习与提高(P27) 1.C 2.D 3.C 4.D 5.C 6.避免试剂打破试管 避免试剂沾在管口或管壁上 7.量筒、滴瓶 试管 滴瓶 8.(1)标签被腐蚀 (2)试剂被污染 (3)试管炸裂 (4)引发火灾 9.26 大于 10. a b e

难题解答 例 观察蜡烛燃烧时,小明描述下列实验现象中错误的是() A.火焰分三层,外层最亮 B.罩在火焰上方的烧杯内壁出现水珠 C.将烧杯内壁有澄清石灰水的玻璃杯罩在火焰上方,石灰水变浑浊 D.生成二氧化碳和水 【解析】实验现象是通过人的感觉器官直接观察到的,如发光、放热、变色、 沉淀、气泡等都可以通过观察获得结论,故A、B、C是正确的。 而生成物是经过分析、推理得到的结论,故D错。 【答案】D

布置作业:完成本课时对应练习,并提醒学生预习下一节的内容。

教学反思 本节课是以学生为主体自主、合作、探究的新型课。着重体现学生的主体地位,让学生积极参与其中思考和探究,教师重点在于引导学生进行正确的操作,学会观察和描述实验现象,分析实验结论。 观察与描述蜡烛及其燃烧的探究,看似简单,其实有着比较深刻的内涵。要鼓励学生创造性地参与此项探究活动,敢于增加或更改某些实验观察的内容,谁观察到的现象越多,描述越详细越准确就越好;要鼓励学生敢于将自己的实验结果与别人进行交流,善于发现别人的长处,并改进自己的短处。

教学过程中老师的疑问:

教师点评和总结:

备课笔记

误区警示:

实验现象和实验结论不能混为一谈。实验现象是直接观察到的,而实验结论是由现象经过分析、推理得到的。描述实验现象时,不能用实验结论代替实验现象。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第3课时 走进科学探究

课题 走进科学探究 课型 新授课

教学目标 1.通过观察与描述蜡烛及其燃烧的探究,认识到科学探究是获取科学知识、理解科学本质、认识客观世界的重要途径, 2.认识科学探究的基本过程和方法,进行初步的探究活动。 3.初步学会对实验现象进行观察和描述的方法,并通过对实验现象的观察和分析得出有价值的结论。 4.能有意识地从日常生活中发现一些有探究价值的问题,并能在教师指导下根据实验方案进行实验。 5.通过观察与描述蜡烛及其燃烧的探究,激发学生学习化学的兴趣,树立透过现象认识事物本质的辩证唯物主义观点。

教学重点 1.激发学生对探究实验的兴趣,对科学探究过程和方法的体验,学会书写探究(或实验)报告。 2.培养学生对实验现象的观察、记录和描述能力。

教学难点 1.培养学生对实验现象的观察、记录和描述能力,学会表述实验现象。 2.培养学生透过现象看本质的推理能力。

教具准备 实验用品:蜡烛、火柴、烧杯(或玻璃杯)、澄清石灰水、玻璃片、小刀。

课前预习 1.在进行科学探究时,常通过观察和实验等方法获取证据,通过分析和推理得出结论。

2.蜡烛的外观一般为白色圆柱状的固体,主要由固态石蜡和棉线烛芯组成。

新课导入 化学是一门以实验为基础的科学,化学的许多重大发现和研究成果都是通过实验得到的,因此学习化学必须重视实验。今天我们就从化学的角度来探究蜡烛及其燃烧的过程,在实验中感受探索物质世界的魅力。

进行新课 活动1 点燃前--探究蜡烛的物理性质 教师引导学生根据已有的物理知识进行开放性的探究。

备课笔记

进行新课 [布置任务]学生分组观察蜡烛的颜色、状态、形状和硬度等,闻一闻气味,并进行描述,用小刀切下一小块石蜡放入水中,根据实验现象对石蜡的硬度核密度进行初步判断。 [现象]石蜡为白色圆柱状固体、略有气味、可用小刀切割、浮在水面上。 [讨论]各小组交流观察到的现象并得出结论 [分析]可用小刀切割说明蜡烛的硬度较小,浮在水面上说明不溶于水、密度比水小。 [结论]硬度较小,不溶于水而且密度比水小。 [提问]在探究蜡烛的物理性质时,我们用到了哪些方法? [生]观察:看外形、闻气味。实验:小刀切块、放入水中。 [讲解]很好,在进行科学探究时,常需要通过观察和实验等方法获取证据。 而如何客观、全面的观察并记录实验现象,是进行探究活动的重要技能。在下面的实验中,请同学们利用除味觉器官以外的所有感官尽可能从多角度对实验进行观察,需要时还可借助仪器测量。同时尽量用准确、简洁、清晰的语言将观察到的现象表达出来。注意描述实验现象时,不能将实验结论描述成现象。 活动2 点燃蜡烛--探究蜡烛发生的变化 [布置任务]点燃蜡烛,仔细观察燃着的部分,描述火焰附近石蜡的状态变化、烛芯的变化、火焰的分层情况等。 [现象]蜡烛着火部分发光、放热,火焰附近石蜡熔化,烛芯变黑,火焰分为三层,最外层最亮。 [讲解]石蜡具有可燃性,燃烧时有发光、放热现象;蜡烛的三层火焰由外向内依次是外焰、内焰、焰心。 [过渡]我们知道,蜡烛燃烧的过程发生了化学变化,那么蜡烛燃烧生成了什么新物质? [提示]①含碳元素的物质燃烧会生成二氧化碳,而二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;②含氢元素的物质燃烧会生成水;③蜡烛的主要成分石蜡含有碳元素和氢元素 [实验]教师指导学生完成实验:分别取一个干燥的烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,罩在火焰上方,观察并描述烧杯中的现象。 [交流]学生猜测蜡烛燃烧后的产物、交流观察到的现象及得出的结论。 [现象]干燥的烧杯内壁出现水珠,用澄清石灰水润湿的烧杯内壁石灰水变浑浊。 [结论]石蜡燃烧生成了水和二氧化碳。 活动3 熄灭蜡烛--探究白烟的成分。 [布置任务]熄灭蜡烛,观察并描述蜡烛熄灭时的现象。 [提问](1)熄灭蜡烛时会观察到什么现象? (2)用燃着的火柴点白烟会发现什么? (3)白烟是什么?请给出你的理由。

备课笔记

课外拓展:

世界上第一支蜡烛可能是一根蘸了油脂(动物油脂)的小树枝儿。后来,人们发现用蜂蜡可以制作蜡烛,这种蜡烛的气味更好闻,而且它可以燃烧尽而不滴蜡油,所以清洁干净。19世纪60年代初,人们从石油中提炼出石蜡制作蜡烛,一直沿用至今。

方法指导:

在描述现象时需注意“烟”和“雾”的差别:烟是固体小颗粒分散在空气中形成的,而“雾”是小液滴分散在空气中形成的。如蜡烛熄灭后有白烟产生,白烟是石蜡的固体小颗粒。

进行新课 [实验]学生合作去点燃刚熄灭时的白烟,看能否燃烧。 [现象]蜡烛熄灭后冒白烟。用燃着的火柴点白烟,发现蜡烛重新被点燃。 [分析]烟是固体小颗粒,并且可以燃烧,说明白烟是石蜡的固体小颗粒。 [追问]蜡烛熄灭后,其颜色、长度等于点燃前相比有什么变化? [生]蜡烛熄灭后颜色不变,长度变短。 [讲解]蜡烛燃烧实际是石蜡和水在点燃的条件下发生了化学反应,其反应过程可用文字表示为 石蜡+氧气水+二氧化碳。 [交流汇报]交流探究过程及结果,并将探索过程记录在探究报告中。 活动4 归纳提升 [讲解]观察化学实验的基本方法(“三阶段”):①变化前:记录物质的名称,观察并记录物质的形态、外观等;②变化中:观察并记录物质的形态、外观、能量变化及其他现象;③变化后:观察并记录生成物的形态、外观等。

教学板书 第3课时 走进科学探究

课堂小结 本节课以生活中常见的一些有探究价值的问题入手,通过实验等手段对这些问题进行探究,并通过对实验现象的观察分析得出有价值的结论。

备课笔记

特别提醒:

蜡烛燃烧时产生的“黑烟”是石蜡未充分燃烧生成的炭黑;而熄灭后产生的“白烟”主要是石蜡蒸气冷凝的固体,具有可燃性,故能够被点燃。注意点燃蜡烛熄灭后的白烟速度要快。

思想方法:实验法

通过化学实验,利用实验现象研究各种物质间的转化,最后总结出规律和结论的方法。

教材习题 解答 练习与应用(P25) 4.物理性质:蜡烛为白色(或其他颜色)固体,质地较软,略有气味,不溶于水,密度比水的小。通常状况下,水为无色透明的液体,二氧化碳为无色、无臭的气体。 化学性质:蜡烛具有可燃性,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。 物理变化:蜡烛熔化,蜡烛刚熄灭时产生白烟。 化学变化:蜡烛燃烧,澄清石灰水变浑浊。 复习与提高(P27) 1.C 2.D 3.C 4.D 5.C 6.避免试剂打破试管 避免试剂沾在管口或管壁上 7.量筒、滴瓶 试管 滴瓶 8.(1)标签被腐蚀 (2)试剂被污染 (3)试管炸裂 (4)引发火灾 9.26 大于 10. a b e

难题解答 例 观察蜡烛燃烧时,小明描述下列实验现象中错误的是() A.火焰分三层,外层最亮 B.罩在火焰上方的烧杯内壁出现水珠 C.将烧杯内壁有澄清石灰水的玻璃杯罩在火焰上方,石灰水变浑浊 D.生成二氧化碳和水 【解析】实验现象是通过人的感觉器官直接观察到的,如发光、放热、变色、 沉淀、气泡等都可以通过观察获得结论,故A、B、C是正确的。 而生成物是经过分析、推理得到的结论,故D错。 【答案】D

布置作业:完成本课时对应练习,并提醒学生预习下一节的内容。

教学反思 本节课是以学生为主体自主、合作、探究的新型课。着重体现学生的主体地位,让学生积极参与其中思考和探究,教师重点在于引导学生进行正确的操作,学会观察和描述实验现象,分析实验结论。 观察与描述蜡烛及其燃烧的探究,看似简单,其实有着比较深刻的内涵。要鼓励学生创造性地参与此项探究活动,敢于增加或更改某些实验观察的内容,谁观察到的现象越多,描述越详细越准确就越好;要鼓励学生敢于将自己的实验结果与别人进行交流,善于发现别人的长处,并改进自己的短处。

教学过程中老师的疑问:

教师点评和总结:

备课笔记

误区警示:

实验现象和实验结论不能混为一谈。实验现象是直接观察到的,而实验结论是由现象经过分析、推理得到的。描述实验现象时,不能用实验结论代替实验现象。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录