第四单元《 发现逻辑的力量》课件(共82张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元《 发现逻辑的力量》课件(共82张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 652.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-07 15:43:21 | ||

图片预览

文档简介

(共82张PPT)

逻辑的力量

教学目标

1.了解概念的含义及关系,掌握逻辑规律,辨别潜藏的逻辑错误。

2.理解推理规则,掌握逻辑推理的三种有效形式。

3.了解直接论证和间接论证的方法,构建和完善论证。

第一课时:

发现潜藏的逻辑错误

柏拉图给人下过一个定义:人是没有羽毛的两足直立的动物。结果他的一个学生给他找来了一只拔光羽毛的鸡,拿到柏拉图面前说:“这就是老师您说的‘人’呀。”

柏拉图的定义之所以显得可笑,是因为“没有羽毛的两足直立的动物”不是人的根本属性,虽然人也具有这样的特点,但柏拉图把“人”的外延扩大了,一些不属于人的事物都能归入其中,这才让学生抓住了把柄。

每一个概念都有自己的“内涵”和“外延”。

逻辑通过概念、判断来进行推理、论证,所以要学习逻辑,我们首先要了解概念以及概念之间的关系。

内涵是概念所反映的对象的根本属性。

外延则指概念所反映的对象的具体范围。

建立一个概念必须要考虑到这两个方面。

概念

我们正在使用的这本书,叫“课本”,不叫“杂志”,不叫“小说”;这本书用的文字是“汉字”,而不是“英文”,也不是“日文”。这些“课本”“杂志”“小说”

“汉字”“英文”“日文”等,从语言的角度来说,叫“词语”,而从逻辑角度看,它们就又都是一些“概念”。

每一个概念,揭示的是某一种事物或现象的本质属性,我们借此就可以准确地把一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。

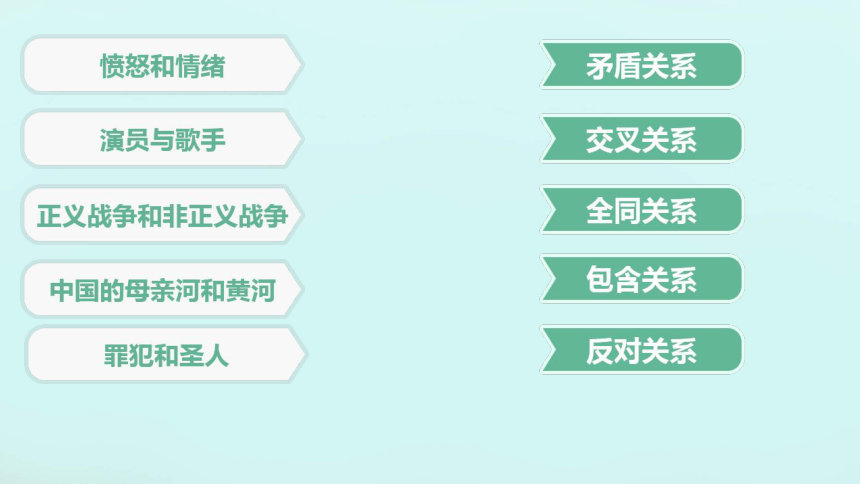

根据概念在外延上是否有重合情况,可以把其的关系分为相容关系(全同关系、包含关系、交叉关系)和不相容关系(矛盾关系、反对关系)。

概念间的关系

(一)相容关系

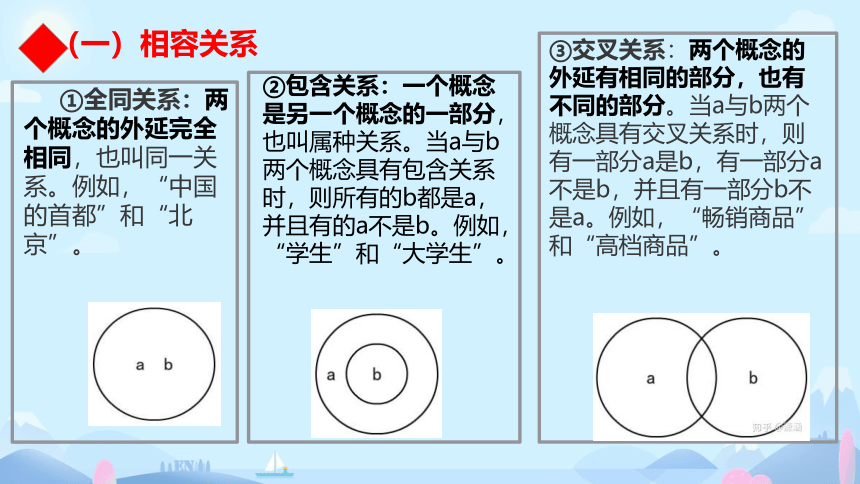

①全同关系:两个概念的外延完全相同,也叫同一关系。例如,“中国的首都”和“北京”。

②包含关系:一个概念是另一个概念的一部分,也叫属种关系。当a与b两个概念具有包含关系时,则所有的b都是a,并且有的a不是b。例如,“学生”和“大学生”。

③交叉关系:两个概念的外延有相同的部分,也有不同的部分。当a与b两个概念具有交叉关系时,则有一部分a是b,有一部分a不是b,并且有一部分b不是a。例如,“畅销商品”和“高档商品”。

不相容关系

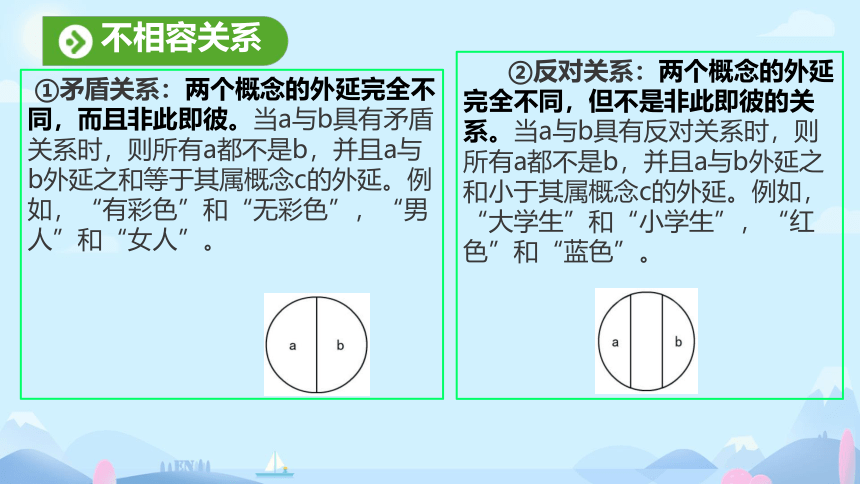

①矛盾关系:两个概念的外延完全不同,而且非此即彼。当a与b具有矛盾关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和等于其属概念c的外延。例如,“有彩色”和“无彩色”,“男人”和“女人”。

②反对关系:两个概念的外延完全不同,但不是非此即彼的关系。当a与b具有反对关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和小于其属概念c的外延。例如,“大学生”和“小学生”,“红色”和“蓝色”。

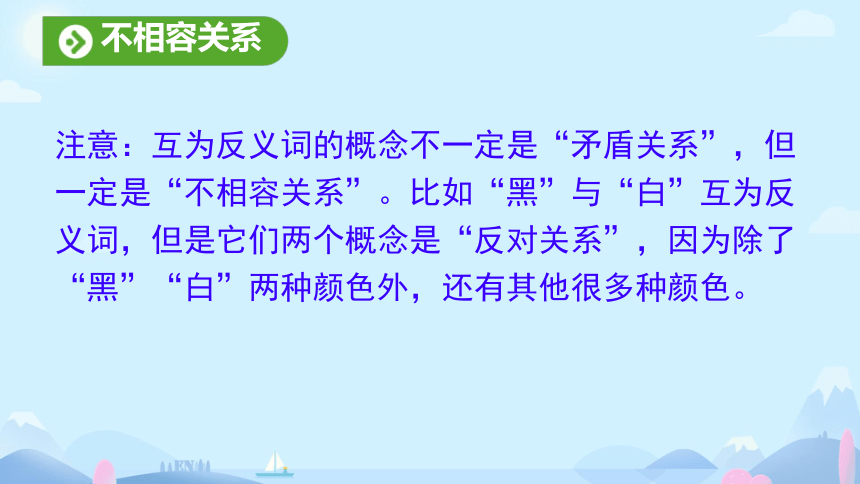

不相容关系

注意:互为反义词的概念不一定是“矛盾关系”,但一定是“不相容关系”。比如“黑”与“白”互为反义词,但是它们两个概念是“反对关系”,因为除了“黑”“白”两种颜色外,还有其他很多种颜色。

逻辑的基本规律

我们体会了逻辑无处不在的力量,逻辑作为思维的规律,具有这四个基本规律:“同一律”“不矛盾律”“排中律”“充足理由律”。

逻辑的基本规律

①“同一律”:概念和命题必须保持一致性(全同关系)

概念同一:概念的内涵和外延必须保持一致。

命题同一:命题自身的意思和真假值必须保持同一。

体现同一律的文本示例

《在马克思墓前的讲话》

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里不过两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了..但已经是永远地睡着了。

这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白,不久就会使人感觉到。

最伟大的思想家、他、这个人、这位巨人——马克思

逻辑的基本规律

②“不矛盾律”要求相互否定的判断不能同真(在相互矛盾的命题里,不能同真,必有一假)。

“同一事物不能在同一时间既是什么又不是什么,或者容许有其他类似的相反两端。

——亚里士多德

逻辑的基本规律

③“排中律”要求两个相互矛盾的判断必有一真。

(使用这两个规律时,概念间的关系应为“矛盾关系”,互为“矛盾关系”的两个概念不能同真但必有一真,也就是一定是一真一假。)

不矛盾律最直接地体现了“逻辑之所舍”

排中律最直接地体现了“逻辑之所取”。

——金岳霖

逻辑的基本规律

④“充足理由律”:在同一思维和论证过程中,一个思想被确定为真,要有充足的理由。

要点:

(1)对所要论证的观点必须给出理由。

(2)给出的理由必须真实。

(3)从给出的理由必须能够推出所要论证论点。

下列句子违背了哪些逻辑规律?

(1)人是由猿猴进化而来的,张三是人。因此张三是猿猴进化而来的。

违反“同一律”

“人”概念:1.一个动物种类

2.这个种类的每一个个体

(2)楚人有鬻矛与盾者,誉(夸耀)之曰:“吾盾之坚,物莫能陷(穿透)也。”又誉其矛日:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:"以子之矛,陷(刺)子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。(《韩非子》)

违反了“不矛盾律”

(3)【成语故事:模棱两可】唐朝宰相苏味道处世十分圆滑,从不表明自己的看法,他认为这样不会得罪人,他把这种圆滑的方法说成“决事不欲明白,误则有悔,模棱特两端可也。”人们送他一个外号叫“苏模棱”。

模棱:说话处事含混;两可:这样也行;那样也行。模棱两可:形容对事情的两面没有明确的态度或主张。

违反了“排中律”

(4)“有过于江上者,见人方引婴儿而欲投之江中。婴儿啼。人问其故。日:'此其父善游'”。(《吕氏春秋》)

违反了“充足理由律”

1.概念含义前后不一致(偷换概念)

2.立场自相矛盾

3.态度模棱两可

4.理由站不住脚(推不出结论)

……

常见的逻辑谬误

分析逻辑谬误带来的艺术效果

①东坡在维扬设客,十余人皆一时名士,米元章(米芾)亦在焉。酒半,元章忽起立云:“世人皆以芾为颠,愿质之。”坡云:“吾从众。”坐客皆笑。 (宋·赵令畤《侯鲭录》卷七)

这里苏轼的态度模棱两可,但是却隐含了真实态度--苏轼恐怕对米芾之癫也持保留意见。

分析逻辑谬误带来的艺术效果

(2)王安石的儿子王元泽,当时他才数岁,有客人在一只笼子里装了一只獐和一只鹿来问他:“何者是獐,何者为鹿 ”王元泽回答:“獐边是鹿,鹿边是獐。”客大奇之。

这是一个循环论证的谬误,王元泽回避了真实问题,但是可以见得王元泽的早慧。

分析逻辑谬误带来的艺术效果

(3)有的人活着,他已经死了;

有的人死了,他还活着。

——(臧克家《有的人》)

这几句诗违反了不矛盾律,但是却体现出了精神与肉体、生存与死亡的冲突,在不朽与偷生的对比中凸显了鲁迅的伟大。

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

任务:合作探讨,发现逻辑错误,并交流。

“鲁迅的作品”和《孔乙己》是“包含关系”,不是“全同关系”——偷换概念,违反同一律

“鲁迅的作品”在大前提中指鲁迅著作的总称,在小前提中是“各个”作品的通称。

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

明确:惠子问的是“你怎么知道鱼是快乐的”,是问原因,庄子回答“是在濠上这个地方知道的”,是答地点,偷换概念,答非所问,违反了“同一律”。(安:怎么/在哪里)

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”“没有关系,汤不烫,我不痛。”

——偷换论题,违反同一律

卫生状态——汤的温度

④“我是答应您昨天来修门铃没错。但我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

自相矛盾,违反不矛盾律

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

明确:“头骨小”和“小时候的头骨”不是同一个概念,耍戏法的人在转换概念,违反了“同一律”。再者,“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑夭折了”,与事实“拿破仑并未夭折”互相矛盾了,又违反了“不矛盾律”。

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

明确:“读”和“不读”是“矛盾关系”,必有一真,不能同为假,违反了“排中律”。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

排中律使用不当

明确:“谬种”的理由是死得不是时候,这个理由并不充足,强加因果,违反“充足理由律”。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏要在这时候——这就可见是一个谬种!”

违反“同一律”——“偷换概念”“混淆概念”(划分不当、产生歧义、以偏概全、)

违反“不矛盾律”——“自相矛盾”

违反“排中律”——“模棱两可”

违反“充足理由律”——“强加因果”

小结

【小试牛刀】

分析下面的例子,指出分别违背了哪条逻辑基本规律。

(1)编辑同志,您说我的作品不够成熟,显得幼稚,那您就把它当成儿童文学发表吧。

(2)2月30日,晴。今天一天都没有出太阳,心情真不好。爸爸买回两条金鱼,养在鱼缸里淹死1条,我很伤心。(摘自一小学生日记)

违反同一律,“作品幼稚”与“儿童文学”不是同一概念。

违反矛盾律。

(3)或者采纳他的意见,或者抛弃他的意见,我都不赞成。

(4)在某栋学生宿舍楼内,一男生宿舍经常大声播放音响,众学生纷纷投诉。一次宿管人员前去制止,指责他们道:“你们整天播放音响影响别人休息,这是违反学校制度的。”该宿舍一男生反驳道:“影响别人怎么了,不影响你!”

(5)在广州公交BRT某学院站内,某学生向管理员投诉:“你们的公交车总是晚点,那电子班次显示表有什么用!”该管理员反驳道:“要是公车总是准时,那建BRT有什么用?”

违反排中律。

违反了同一律。

违反了充足理由律。

(6)一学生如是说:“关于大学老师上课要不要点名的问题,我认为不点名好,因为确实存在一些质量不高的课程,点名在一定程度上限制了学生的自由,浪费了学生的时间,另外点名多少体现出教师对学生的不信任。但是我也觉得不点名不好,因为很多学生存在厌学现象,并且逃课成风,如果教师上课不点名这是纵容学生,不负责任,变相助长逃课风气。”

违反了排中律的要求,犯了“模棱两可”的错误。

运用有效的推理形式

第二课时:

【学习活动】认识推理

推理,思维的基本形式之一,是由一个或几个已知的判断(前提)推出新判断(结论)的过程,有直接推理、间接推理等。推理往往要通过复句的语言形式来体现。比如:“人非圣贤,孰能无过?”“只有年满18岁,才有选举权,他有选举权,所以他已经年满18岁了。”这些都是推理的语句表达形式。

演绎推理、归纳推理、类比推理。

演绎推理是从一般性前提推出特殊或个别性结论的推理。

归纳推理是从特殊或个别性前提推出一般性结论的推理。

类比推理是由特殊或个别前提推出特殊或个别性结论的推理。

常见的三种推理形式:

演绎推理的形式有三段论、假言推理和选言推理等。

1.三段论——是由两个含有一个共同项的性质判断作前提,得出一个新的性质判断为结论的演绎推理。三段论包含三个部分:大前提——已知的一般原理,小前提——所研究的特殊情况,结论——根据一般原理,对特殊情况作出判断。

其推理形式可概括成:

所有M都是P

所有S都是M

所有S都是P

(一)演绎推理

例:

知识分子都是应该受到尊重的,

人民教师都是知识分子,

所以,人民教师都是应该受到尊重的。

2.假言推理

是以假言判断为前提的推理。假言推理有两个前提,其中一个前提是假言判断,另一个前提是这个假言判断的前件或后件。假言推理分为充分条件假言推理和必要条件假言推理两种。

充分条件假言推理

它的假言前提是一个充分条件假言判断的假言推理。所谓“充分条件”,就意味着有这个条件,就一定有相应的结果或结论;通常用“如果p,那么q”的形式表示p(前件)——假言前提——是q(后件)的充分条件,有p就一定有q。

例:

①如果一个数的末位是0,那么这个数能被5整除;这个数的末位是0,所以这个数能被5整除;

②如果一个图形是正方形,那么它的四边相等;这个图形四边不相等,所以,它不是正方形。

基本原则是:小前提肯定大前提的前件,结论就肯定大前提的后件;小前提否定大前提的后件,结论就否定大前提的前件。

必要条件假言推理

基本原则是:小前提肯定大前提的后件,结论就要肯定大前提的前件;小前提否定大前提的前件,结论就要否定大前提的后件。

必要条件推理的第一种有效形式:只有p,才q→并非p,并非q(否定前件式)

①只有肥料足,菜才长得好。这块地的菜长得好,所以,这块地肥料足。

②育种时,只有达到一定的温度,种子才能发芽。这次育种没有达到一定的温度,所以种子没有发芽。

3.选言推理

是以选言判断为前提的推理。选言推理分为相容的选言推理和不相容的选言推理两种。

例如:这个三段论的错误,或者是前提不正确,或者是推理不符合规则;这个三段论的前提是正确的,所以,这个三段论的错误是推理不符合规则。

(1)相容的选言推理的基本原则是:大前提是一个相容的选言判断,小前提否定了其中一个(或一部分)选言支,结论就要肯定剩下的一个选言支。

(2)不相容的选言推理的基本原则是:大前提是个不相容的选言判断,小前提肯定其中的一个选言支,结论则否定其它选言支;小前提否定除其中一个以外的选言支,结论则肯定剩下的那个选言支。例如下面的两个例子:

①一个词,要么是褒义的、要么是贬义的,要么是中性的。

“结果”是个中性词,

所以,“结果”不是褒义词,也不是贬义词。

②一个三角形,要么是锐角三角形,要么是钝角三角形,要么是直角三角形。

这个三角形不是锐角三角形和直角三角形,

所以,它是个钝角三角形。

(二)归纳推理

归纳推理是一种由个别到一般的推理。在人们的解释思维中,归纳和演绎是互相联系、互相补充、不可分割的。

例如:在一个平面内,直角三角形内角和是180度;锐角三角形内角和是180度;钝角三角形内角和是180度;

直角三角形,锐角三角形和钝角三角形是全部的三角形;

所以,平面内的一切三角形内角和都是180度。

根据前提所考察对象范围的不同,把归纳推理分为完全归纳推理和不完全归纳推理。完全归纳推理考察了某类事物的全部对象,不完全归纳推理则仅仅考察了某类事物的部分对象。

(三)类比推理

类比推理亦称“类推”。推理的一种形式。根据两个对象在某些属性上相同或相似,通过比较而推断出它们在其他属性上也相同的推理过程。

给出一组相关的词,要求通过观察分析,在备选答案中找出一组与之在逻辑关系上最为贴近或相似的词。

题型一 阳光:紫外线

A.电脑:辐射 B.海水:氯化钠

C.混合物:单质 D.微波炉:微波

根据阳光与紫外线、海水与氯化钠的关系都是整体与组成部分的关系,故选出答案为B。

题型二 考试:学生:成绩

A.往来:网民:电子邮件 B.汽车:司机:驾驶执照

C.工作:职员:工资待遇 D.饭菜:厨师:色鲜味美

明确:通过分析可以知道“学生通过考试获得成绩”,因此类比可得“职工通过工作获得工资待遇”,进而得出正确答案C。

题型三 杂志对于( ),相当于( )对于农民

A.报纸;果农 B.传媒;农业

C.书刊;农村 D.编辑;菠菜

明确:通过代入我们发现“杂志对于编辑相当于菠菜对于农民”。两者间都是“产品和生产者”之间的关系,因此答案是D。

【活动任务1】

有三个人,分别姓王、姓刘和姓陈,他们每人身兼两职,三个人的六种职业是作家、音乐家、美术家、话剧演员、诗人和工人,同时还知道以下事实:

A.音乐家曾经对工人谈过古典音乐的欣赏。

B.音乐家出国访问时,美术家和姓王的曾去送行。

C.工人的爱人是作家的妹妹。

D.作家和诗人曾讨论过“百花齐放”的问题。

E.美术家曾与姓刘的看过电影。

F.姓陈的善下棋,姓刘的和那作家跟他对弈时,屡战屡败。

你能推断出他们三人各自的职业吗

参考答案:

姓王的是话剧演员、作家;

姓刘的是音乐家、诗人;

姓陈的是美术家、工人。

【活动任务2】

请简述下列案例的推理过程。

1.楚人以晏子短,为小门于大门之侧而延晏子。晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入。今臣使楚,不当从此门入。”

(《晏子使楚》)

必要条件的假言推理。前提“如果出使的是狗国,就从狗门入”,楚国不是狗国,结论“所以我不从狗门(小门)入”。

2.《河中石兽》中的老河兵凭借自己的丰富经验,判断出石兽在上游。但有人认为老河兵即使没有相应的河道经验,也能够通过已知的情况推理出同样的结论,因为课文第1段交代了:“求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。”如果这段话语序无误的话,说明一开始就在原地找过了,然后又到下游找,都没有找到,那石兽还能在哪儿呢

不相容的选言推理。石兽掉入河中,可能在掉入点(水中),也可能在下游,也可能在上游;水中没有,下游没有,所以一定在上游。

3.《红楼梦》第64回,贾宝玉得知林黛玉在私室内用瓜果私祭时想:“但我此刻走去,见他伤感,必极力劝解,又怕他烦恼郁结于心;若不去,又恐他过于伤感,无人劝止。两件皆足致疾。”

这是一个比较特殊的演绎推理,叫二难推理,它的推理形式如下:如果我去林妹妹处,足以致疾;如果我不去林妹妹处,足以致疾;我要么去,要么不去,总之,皆足以致疾。

4.大概是物以希为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温室,且美其名曰“龙舌兰”。

(鲁迅《藤野先生》)

北京的白菜在浙江比较稀少,很珍贵;

福建的芦荟在北京很稀少,很珍贵;

所以任何东西如果稀少就很珍贵。

归纳推理。

5.臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。(《邹忌讽齐王纳谏》)

如果有人私(偏爱)你、畏你、有求于你,就不会对你说真话,所以你就会受蒙蔽;现在宫妇左右私(偏爱)王、朝廷之臣畏王、四境之内有人有求于王,所以他们不会对君王说真话,所以君王就会受蒙蔽。

类比推理

阅读下面的文段,说说卓别林的推理过程。

有一次,卓别林偶然来到了一个偏远的小镇上,天气炎热,他意识到自己应该剪头发了。镇子上有两家理发店,卓别林走进了第一家理发店,只见地上的头发渣到处都是,杂乱无章,理发师的头发更像是被狗啃了一般难看至极,活像一个鸟窝,于是他退了出来。卓别林来到第二家理发店,这家理发店好啊,整齐干净,陈设一流,理发师的头发更是焕发光彩,帅气逼人。卓别林思索了一会儿,又原路返回到第一家理发店去理发了。

卓别林的推理过程:

小镇地处偏远,只有两个理发店——(① ),

—两家理发店的理发师只能相互理发——(② ),

——再加上第一家理发店的地上全是头发——(③ ),

——第二家理发店整齐干净——(④ ),

——只能到第一家理发店去理发。

理发师不能给自己理发

第一家理发师的“鸟窝”发型是第二家理发师的手艺

说明第一家理发店中的理发师技术好顾客多

说明这家理发店的理发师手艺差顾客少

采用合理的论证方法

第三课时:

人们在认识客观世界的实践活动中,不论是与他人交流思想,还是独自思考问题,都要经常证明什么或反驳什么,证明与反驳都叫作论证。

在阅读议论文时,我们要学会关注论证的隐含前提;在写作议论文时,我们要学会间接论证,学会在论证中引入“虚拟论敌”。

探究一:理论知识

(一)何为论证?

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。

美国哲学家罗伯特·所罗门认为:“论证是指提出你自己的观点,给出你为什么接受它,以及别人为什么也应该接受它的理由。”

论证的三要素:论点、论据、论证。

论点 论者对所论述问题的见解和主张。

论据 证明论点的根据。

论证方式 由论据到论点的联系方式,即推理形式。

(二)论证方式有哪些?

常见的论证方法:

例证法、引证法、喻证法、对比法,

类比法、排除法、归谬法、反证法

①直接论证

热爱劳动从我做起

比喻论证 劳动恰如时代洪流中的一叶小舟,载着青年人逆波而上到达理想彼岸。

举例论证 辛勤地劳动让他们闪耀出时代光芒,照亮个人理想与国家梦想的远方。贵州遵义的黄大发身体力行,用艰辛劳动开凿出天渠,为百姓创造福祉;工程师林鸣十年筑海,用创新劳动联通港珠澳,奏响梦想华章。

引用论证 “昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”,这是范成大笔下的劳动图景;“夙兴夜寐,洒扫庭内”,这是绵延至今的热爱劳动的传统。我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。

对比论证 在劳动中我们锻炼意志,增强体魄,增长见识,开拓视野,使我们的素质得以提高。用进废退,人人都不劳动,那么人类的未来将难以想象。

类比论证 劳动之于人类,就像运作之于机器,机器久久不运作便会生锈,而人类长久地不劳动,各方面机能就会退化。

②间接论证:

当直接论证有困难或者效果不好的时候,我们就会采用间接论证,主要运用“排除法”“反证法”和“归谬法”。

探究二:关注隐含前提

在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提却往往又隐藏着理解论证的关键。

这些前提只要有一个不成立,论点就值得怀疑。发现论证的隐含前提,并对它的可靠性进行考察,是评估和改进论证的一个重要方面。

柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:

马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。

任务:尝试在论据2和论据1前面,加上隐含前提。

论据2:草料棚的人没有惊醒

隐含前提2:

论据1:狗没有吠

隐含前提1:

论点:牵走马的人是狗熟悉的

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

看到熟悉的人,狗不会叫

探究三:学会间接论证

①排除法

如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行了,这种方法就是大家熟悉的“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

鲁迅在《拿来主义》中阐述为什么要提倡拿来主义的时候,就采用了排除法,将“闭关主义”“送去主义”“送来主义”进行一一排除,最后推出唯一的正确做法就是“拿来主义”,这样的论证让人无可辩驳。

②反证法

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后排出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的观点。其根据的是逻辑规律中的排中律。请从已经学过的议论性文章中找出例子来,进行分析。

③归谬法

归谬法是从某一观点推出明显的错误或矛盾,目的是证明这一观点本身的错误,常用于驳论。请从已经学过的议论性文章中找出例子来进行分析。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。(《烛之武退秦师》)

请赏析《烛之武退秦师》选段中所用的论证方法

此段中,烛之武用的正是归谬法。他从“亡郑而有益于君,敢以烦执事”这个立场和观点出发,分别列举了“越国以鄙远,君知其难也”“邻之厚,君之薄也”“若舍郑以为东道主……君亦无所害”、晋国“东封郑”必西“阙秦”等证据,得出灭掉郑国实为“阙秦以利晋”的结论,证明了“亡郑而有益于君”观点的错误,最终让秦伯心悦诚服地打消助晋伐郑的想法并“与郑人盟”。

探究四:在论证中引入“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,我们称之为“虚拟论敌”。这位“虚拟论敌”可能会“驳论点”——对我们的论点举出反例或者从论点推出错误,也可能会“驳论据”——质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或“驳论证”——指出论证中存在的逻辑问题,所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。

探究五:写作中的论证方法

磨难,能历练人生。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光;一代体操王子李宁泪洒汉城后黯然退出体坛,却又另辟天地,让“李宁牌”系列运动用品风靡中国的体育用品市场。磨难,能带领人冲破黑暗,绽放光彩。

请评析下面的语段:

这一语段,采用了总分总的结构。中间列举贝多芬、司马迁和李宁三个例子来证明论点。毛病是在例子和论点之间缺少分析语言。那么,怎样展开议论呢?阅读语段,我们发现,“三位人物在磨难下的结果”已告知我们了,而对于原因则只字未提,所以,我们就可以添加“原因探究”的分析文字,以较好地架起事例与结论之间的桥梁,达到“叙”为“议”服务的目的。

①因果分析法

修改示例:

磨难,能够历练人生。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵,那是因为他不屈服命运的压打,顽强抗拒厄运,才谱出了人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光,那是因为他有坚定如山的信念,刚毅如铁的意志,于诽谤讥嘲中坚持自己的志向,才突围成为“史圣”;一代体操王子李宁泪洒汉城黯然退出体坛后,却又另辟天地开创了自己的事业,让李宁牌系列运动用品风靡中国的体育用品市场,那是因为他懂得承受失败,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者,只不过是人生路上的一帘风雨,只要勇敢地走过去,前方是另一片蓝天。

顽强的意志可以征服世界上的任何一座高峰。贝多芬28岁双耳失聪,到57岁逝世,20多年的时间里,他没有向命运屈服,而是顽强地与病魔作斗争,最终写出了最著名最富有战斗力的作品——《第九交响曲》。

贝多芬28岁双耳失聪,57岁逝世,中间20多年的岁月,都是在与可怕的聋疾苦战。但是贝多芬没有向命运屈服,终于在逝世前几年写成了一生中最著名最富有战斗力的作品《第九交响曲》。试问,是什么使贝多芬走向了成功?是顽强的意志,不屈的奋斗精神。试想,如果贝多芬在厄境中缺少了顽强的意志,还会成为世界上最伟大的音乐家吗?显然,答案是否定的。所以我敢肯定的说,只有有了顽强的意志,才可能征服世界上的任何一座高峰。

对比阅读,并对两段中的议论进行评析。

②假设分析法

运用假设推理对所列举的论据进行分析,来证明自己的观点,使事例和析例正反映衬,很有说服力。

【运用示例】创新促进发展

海尔集团始终坚持以技术作为发展的手段和依托。在十几年的发展过程中,从引进技术到整合国内外资源、自主创新,坚持“技术创新课题来自于市场难题”和“设计创造高质量、高附加值”的研发理念,通过技术创新使集团在中国市场和国际市场上取得长期的成功,营业额年平均增长率达到78%,持续保持在家电与其它在相关领域的领先地位。

可见,海尔的成功在于创新。

假如海尔集团因循守旧,不进行技术创新,不更新研发理论,也许海尔早就被市场所淘汰,“海尔”这个品牌也不会闻名中外。正是由于海尔集团的不断创新,打响了“海尔”这个品牌。所以,创新是海尔发展的不竭动力,是促进社会发展的不竭源泉。

③正反对比法

正反对比有两种情况:一是摆出一正一反两个例子,同时还要对它们作进一步分析。一是只举一个例子,这个例子里面含有正反两种因素,作者从正反两个方面进行对比性分析,重在分析,不是例子。

例如:孙膑与庞涓同出于鬼谷子门下。他们二人精于谋略,都是不可多得的人才。但是当孙膑来到庞涓任职的魏国时,庞涓嫉妒他的才能,多次向魏王进谗言,以致孙膑被挖去膝盖骨,不得展其才志。而当时齐王听说孙膑之才,不惜费尽心力,将孙膑请到齐国,委以重任。齐军终于有了马陵道之胜。

同是孙膑,为何落得两种境遇呢?就是因为他效力于优劣不同的两个统治集团。在魏国,庞涓只为私利,妒贤嫉能,魏王昏庸,偏听偏信,而且缺乏识别千里马的伯乐眼光。试想孙膑在这么一个集体中,如何施展大志呢?而齐王任贤用能,身边的臣子也不像庞涓那样谋私,因而上下齐心,孙膑在此计出即行,得以充分发挥作用。可见,好集体不会埋没人才。

④比较分析法

将所举两个事例进行比较,找出其中的相同点和不同点。通过比较分析,能够透过表象,指出实质。

【示例】论点:看待问题要全面客观,更不可以己之长攻人之短。

【论据】一位哲学家乘渔夫的船过河,他嘲笑渔夫不懂数学失去三分之一的生命,不懂哲学又失去一半的生命。风浪来,船即将沉没,渔夫说,你不会游泳,全部的生命将没有了。

在这故事中,哲学家确实知识渊博,他懂数学又精通哲学,这是他的长处。而渔夫呢,这类知识贫乏,对数学、哲学一窍不通,这是他的短处。但是,哲学家虽有长处,也有短处,而且他的短处恰恰是渔夫的长处。哲学家没有全面地看问题,片面地用自已的长处来攻击他人的短处,其结果自然被渔夫反唇相讥。

A.读书贵有疑。宋人朱熹说:“读书无疑者须有疑,有疑者却要无疑,到这里方是长进。”

B.苹果落地,是多么平常的事情,牛顿看见了,却要问出个所以然来,结果创立了“万有引力”说,支配了人类的思想。

C.对时间的态度,可以检验一个人的世界观。没有理想的人,不懂得人生意义,自然不爱惜时间。真正有理想的人,必定珍惜一分一秒,因为每一瞬间的奋斗都关系着目标的实现。

D.求知可以改进人的天性,而实验又可以改进知识本身。人的天性犹如野生的花草,求知好比修剪移栽。

练习:指出下列语段的论证方法。

逻辑的力量

教学目标

1.了解概念的含义及关系,掌握逻辑规律,辨别潜藏的逻辑错误。

2.理解推理规则,掌握逻辑推理的三种有效形式。

3.了解直接论证和间接论证的方法,构建和完善论证。

第一课时:

发现潜藏的逻辑错误

柏拉图给人下过一个定义:人是没有羽毛的两足直立的动物。结果他的一个学生给他找来了一只拔光羽毛的鸡,拿到柏拉图面前说:“这就是老师您说的‘人’呀。”

柏拉图的定义之所以显得可笑,是因为“没有羽毛的两足直立的动物”不是人的根本属性,虽然人也具有这样的特点,但柏拉图把“人”的外延扩大了,一些不属于人的事物都能归入其中,这才让学生抓住了把柄。

每一个概念都有自己的“内涵”和“外延”。

逻辑通过概念、判断来进行推理、论证,所以要学习逻辑,我们首先要了解概念以及概念之间的关系。

内涵是概念所反映的对象的根本属性。

外延则指概念所反映的对象的具体范围。

建立一个概念必须要考虑到这两个方面。

概念

我们正在使用的这本书,叫“课本”,不叫“杂志”,不叫“小说”;这本书用的文字是“汉字”,而不是“英文”,也不是“日文”。这些“课本”“杂志”“小说”

“汉字”“英文”“日文”等,从语言的角度来说,叫“词语”,而从逻辑角度看,它们就又都是一些“概念”。

每一个概念,揭示的是某一种事物或现象的本质属性,我们借此就可以准确地把一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。

根据概念在外延上是否有重合情况,可以把其的关系分为相容关系(全同关系、包含关系、交叉关系)和不相容关系(矛盾关系、反对关系)。

概念间的关系

(一)相容关系

①全同关系:两个概念的外延完全相同,也叫同一关系。例如,“中国的首都”和“北京”。

②包含关系:一个概念是另一个概念的一部分,也叫属种关系。当a与b两个概念具有包含关系时,则所有的b都是a,并且有的a不是b。例如,“学生”和“大学生”。

③交叉关系:两个概念的外延有相同的部分,也有不同的部分。当a与b两个概念具有交叉关系时,则有一部分a是b,有一部分a不是b,并且有一部分b不是a。例如,“畅销商品”和“高档商品”。

不相容关系

①矛盾关系:两个概念的外延完全不同,而且非此即彼。当a与b具有矛盾关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和等于其属概念c的外延。例如,“有彩色”和“无彩色”,“男人”和“女人”。

②反对关系:两个概念的外延完全不同,但不是非此即彼的关系。当a与b具有反对关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和小于其属概念c的外延。例如,“大学生”和“小学生”,“红色”和“蓝色”。

不相容关系

注意:互为反义词的概念不一定是“矛盾关系”,但一定是“不相容关系”。比如“黑”与“白”互为反义词,但是它们两个概念是“反对关系”,因为除了“黑”“白”两种颜色外,还有其他很多种颜色。

逻辑的基本规律

我们体会了逻辑无处不在的力量,逻辑作为思维的规律,具有这四个基本规律:“同一律”“不矛盾律”“排中律”“充足理由律”。

逻辑的基本规律

①“同一律”:概念和命题必须保持一致性(全同关系)

概念同一:概念的内涵和外延必须保持一致。

命题同一:命题自身的意思和真假值必须保持同一。

体现同一律的文本示例

《在马克思墓前的讲话》

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里不过两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了..但已经是永远地睡着了。

这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白,不久就会使人感觉到。

最伟大的思想家、他、这个人、这位巨人——马克思

逻辑的基本规律

②“不矛盾律”要求相互否定的判断不能同真(在相互矛盾的命题里,不能同真,必有一假)。

“同一事物不能在同一时间既是什么又不是什么,或者容许有其他类似的相反两端。

——亚里士多德

逻辑的基本规律

③“排中律”要求两个相互矛盾的判断必有一真。

(使用这两个规律时,概念间的关系应为“矛盾关系”,互为“矛盾关系”的两个概念不能同真但必有一真,也就是一定是一真一假。)

不矛盾律最直接地体现了“逻辑之所舍”

排中律最直接地体现了“逻辑之所取”。

——金岳霖

逻辑的基本规律

④“充足理由律”:在同一思维和论证过程中,一个思想被确定为真,要有充足的理由。

要点:

(1)对所要论证的观点必须给出理由。

(2)给出的理由必须真实。

(3)从给出的理由必须能够推出所要论证论点。

下列句子违背了哪些逻辑规律?

(1)人是由猿猴进化而来的,张三是人。因此张三是猿猴进化而来的。

违反“同一律”

“人”概念:1.一个动物种类

2.这个种类的每一个个体

(2)楚人有鬻矛与盾者,誉(夸耀)之曰:“吾盾之坚,物莫能陷(穿透)也。”又誉其矛日:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:"以子之矛,陷(刺)子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。(《韩非子》)

违反了“不矛盾律”

(3)【成语故事:模棱两可】唐朝宰相苏味道处世十分圆滑,从不表明自己的看法,他认为这样不会得罪人,他把这种圆滑的方法说成“决事不欲明白,误则有悔,模棱特两端可也。”人们送他一个外号叫“苏模棱”。

模棱:说话处事含混;两可:这样也行;那样也行。模棱两可:形容对事情的两面没有明确的态度或主张。

违反了“排中律”

(4)“有过于江上者,见人方引婴儿而欲投之江中。婴儿啼。人问其故。日:'此其父善游'”。(《吕氏春秋》)

违反了“充足理由律”

1.概念含义前后不一致(偷换概念)

2.立场自相矛盾

3.态度模棱两可

4.理由站不住脚(推不出结论)

……

常见的逻辑谬误

分析逻辑谬误带来的艺术效果

①东坡在维扬设客,十余人皆一时名士,米元章(米芾)亦在焉。酒半,元章忽起立云:“世人皆以芾为颠,愿质之。”坡云:“吾从众。”坐客皆笑。 (宋·赵令畤《侯鲭录》卷七)

这里苏轼的态度模棱两可,但是却隐含了真实态度--苏轼恐怕对米芾之癫也持保留意见。

分析逻辑谬误带来的艺术效果

(2)王安石的儿子王元泽,当时他才数岁,有客人在一只笼子里装了一只獐和一只鹿来问他:“何者是獐,何者为鹿 ”王元泽回答:“獐边是鹿,鹿边是獐。”客大奇之。

这是一个循环论证的谬误,王元泽回避了真实问题,但是可以见得王元泽的早慧。

分析逻辑谬误带来的艺术效果

(3)有的人活着,他已经死了;

有的人死了,他还活着。

——(臧克家《有的人》)

这几句诗违反了不矛盾律,但是却体现出了精神与肉体、生存与死亡的冲突,在不朽与偷生的对比中凸显了鲁迅的伟大。

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

任务:合作探讨,发现逻辑错误,并交流。

“鲁迅的作品”和《孔乙己》是“包含关系”,不是“全同关系”——偷换概念,违反同一律

“鲁迅的作品”在大前提中指鲁迅著作的总称,在小前提中是“各个”作品的通称。

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

明确:惠子问的是“你怎么知道鱼是快乐的”,是问原因,庄子回答“是在濠上这个地方知道的”,是答地点,偷换概念,答非所问,违反了“同一律”。(安:怎么/在哪里)

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”“没有关系,汤不烫,我不痛。”

——偷换论题,违反同一律

卫生状态——汤的温度

④“我是答应您昨天来修门铃没错。但我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

自相矛盾,违反不矛盾律

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

明确:“头骨小”和“小时候的头骨”不是同一个概念,耍戏法的人在转换概念,违反了“同一律”。再者,“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑夭折了”,与事实“拿破仑并未夭折”互相矛盾了,又违反了“不矛盾律”。

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

明确:“读”和“不读”是“矛盾关系”,必有一真,不能同为假,违反了“排中律”。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

排中律使用不当

明确:“谬种”的理由是死得不是时候,这个理由并不充足,强加因果,违反“充足理由律”。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏要在这时候——这就可见是一个谬种!”

违反“同一律”——“偷换概念”“混淆概念”(划分不当、产生歧义、以偏概全、)

违反“不矛盾律”——“自相矛盾”

违反“排中律”——“模棱两可”

违反“充足理由律”——“强加因果”

小结

【小试牛刀】

分析下面的例子,指出分别违背了哪条逻辑基本规律。

(1)编辑同志,您说我的作品不够成熟,显得幼稚,那您就把它当成儿童文学发表吧。

(2)2月30日,晴。今天一天都没有出太阳,心情真不好。爸爸买回两条金鱼,养在鱼缸里淹死1条,我很伤心。(摘自一小学生日记)

违反同一律,“作品幼稚”与“儿童文学”不是同一概念。

违反矛盾律。

(3)或者采纳他的意见,或者抛弃他的意见,我都不赞成。

(4)在某栋学生宿舍楼内,一男生宿舍经常大声播放音响,众学生纷纷投诉。一次宿管人员前去制止,指责他们道:“你们整天播放音响影响别人休息,这是违反学校制度的。”该宿舍一男生反驳道:“影响别人怎么了,不影响你!”

(5)在广州公交BRT某学院站内,某学生向管理员投诉:“你们的公交车总是晚点,那电子班次显示表有什么用!”该管理员反驳道:“要是公车总是准时,那建BRT有什么用?”

违反排中律。

违反了同一律。

违反了充足理由律。

(6)一学生如是说:“关于大学老师上课要不要点名的问题,我认为不点名好,因为确实存在一些质量不高的课程,点名在一定程度上限制了学生的自由,浪费了学生的时间,另外点名多少体现出教师对学生的不信任。但是我也觉得不点名不好,因为很多学生存在厌学现象,并且逃课成风,如果教师上课不点名这是纵容学生,不负责任,变相助长逃课风气。”

违反了排中律的要求,犯了“模棱两可”的错误。

运用有效的推理形式

第二课时:

【学习活动】认识推理

推理,思维的基本形式之一,是由一个或几个已知的判断(前提)推出新判断(结论)的过程,有直接推理、间接推理等。推理往往要通过复句的语言形式来体现。比如:“人非圣贤,孰能无过?”“只有年满18岁,才有选举权,他有选举权,所以他已经年满18岁了。”这些都是推理的语句表达形式。

演绎推理、归纳推理、类比推理。

演绎推理是从一般性前提推出特殊或个别性结论的推理。

归纳推理是从特殊或个别性前提推出一般性结论的推理。

类比推理是由特殊或个别前提推出特殊或个别性结论的推理。

常见的三种推理形式:

演绎推理的形式有三段论、假言推理和选言推理等。

1.三段论——是由两个含有一个共同项的性质判断作前提,得出一个新的性质判断为结论的演绎推理。三段论包含三个部分:大前提——已知的一般原理,小前提——所研究的特殊情况,结论——根据一般原理,对特殊情况作出判断。

其推理形式可概括成:

所有M都是P

所有S都是M

所有S都是P

(一)演绎推理

例:

知识分子都是应该受到尊重的,

人民教师都是知识分子,

所以,人民教师都是应该受到尊重的。

2.假言推理

是以假言判断为前提的推理。假言推理有两个前提,其中一个前提是假言判断,另一个前提是这个假言判断的前件或后件。假言推理分为充分条件假言推理和必要条件假言推理两种。

充分条件假言推理

它的假言前提是一个充分条件假言判断的假言推理。所谓“充分条件”,就意味着有这个条件,就一定有相应的结果或结论;通常用“如果p,那么q”的形式表示p(前件)——假言前提——是q(后件)的充分条件,有p就一定有q。

例:

①如果一个数的末位是0,那么这个数能被5整除;这个数的末位是0,所以这个数能被5整除;

②如果一个图形是正方形,那么它的四边相等;这个图形四边不相等,所以,它不是正方形。

基本原则是:小前提肯定大前提的前件,结论就肯定大前提的后件;小前提否定大前提的后件,结论就否定大前提的前件。

必要条件假言推理

基本原则是:小前提肯定大前提的后件,结论就要肯定大前提的前件;小前提否定大前提的前件,结论就要否定大前提的后件。

必要条件推理的第一种有效形式:只有p,才q→并非p,并非q(否定前件式)

①只有肥料足,菜才长得好。这块地的菜长得好,所以,这块地肥料足。

②育种时,只有达到一定的温度,种子才能发芽。这次育种没有达到一定的温度,所以种子没有发芽。

3.选言推理

是以选言判断为前提的推理。选言推理分为相容的选言推理和不相容的选言推理两种。

例如:这个三段论的错误,或者是前提不正确,或者是推理不符合规则;这个三段论的前提是正确的,所以,这个三段论的错误是推理不符合规则。

(1)相容的选言推理的基本原则是:大前提是一个相容的选言判断,小前提否定了其中一个(或一部分)选言支,结论就要肯定剩下的一个选言支。

(2)不相容的选言推理的基本原则是:大前提是个不相容的选言判断,小前提肯定其中的一个选言支,结论则否定其它选言支;小前提否定除其中一个以外的选言支,结论则肯定剩下的那个选言支。例如下面的两个例子:

①一个词,要么是褒义的、要么是贬义的,要么是中性的。

“结果”是个中性词,

所以,“结果”不是褒义词,也不是贬义词。

②一个三角形,要么是锐角三角形,要么是钝角三角形,要么是直角三角形。

这个三角形不是锐角三角形和直角三角形,

所以,它是个钝角三角形。

(二)归纳推理

归纳推理是一种由个别到一般的推理。在人们的解释思维中,归纳和演绎是互相联系、互相补充、不可分割的。

例如:在一个平面内,直角三角形内角和是180度;锐角三角形内角和是180度;钝角三角形内角和是180度;

直角三角形,锐角三角形和钝角三角形是全部的三角形;

所以,平面内的一切三角形内角和都是180度。

根据前提所考察对象范围的不同,把归纳推理分为完全归纳推理和不完全归纳推理。完全归纳推理考察了某类事物的全部对象,不完全归纳推理则仅仅考察了某类事物的部分对象。

(三)类比推理

类比推理亦称“类推”。推理的一种形式。根据两个对象在某些属性上相同或相似,通过比较而推断出它们在其他属性上也相同的推理过程。

给出一组相关的词,要求通过观察分析,在备选答案中找出一组与之在逻辑关系上最为贴近或相似的词。

题型一 阳光:紫外线

A.电脑:辐射 B.海水:氯化钠

C.混合物:单质 D.微波炉:微波

根据阳光与紫外线、海水与氯化钠的关系都是整体与组成部分的关系,故选出答案为B。

题型二 考试:学生:成绩

A.往来:网民:电子邮件 B.汽车:司机:驾驶执照

C.工作:职员:工资待遇 D.饭菜:厨师:色鲜味美

明确:通过分析可以知道“学生通过考试获得成绩”,因此类比可得“职工通过工作获得工资待遇”,进而得出正确答案C。

题型三 杂志对于( ),相当于( )对于农民

A.报纸;果农 B.传媒;农业

C.书刊;农村 D.编辑;菠菜

明确:通过代入我们发现“杂志对于编辑相当于菠菜对于农民”。两者间都是“产品和生产者”之间的关系,因此答案是D。

【活动任务1】

有三个人,分别姓王、姓刘和姓陈,他们每人身兼两职,三个人的六种职业是作家、音乐家、美术家、话剧演员、诗人和工人,同时还知道以下事实:

A.音乐家曾经对工人谈过古典音乐的欣赏。

B.音乐家出国访问时,美术家和姓王的曾去送行。

C.工人的爱人是作家的妹妹。

D.作家和诗人曾讨论过“百花齐放”的问题。

E.美术家曾与姓刘的看过电影。

F.姓陈的善下棋,姓刘的和那作家跟他对弈时,屡战屡败。

你能推断出他们三人各自的职业吗

参考答案:

姓王的是话剧演员、作家;

姓刘的是音乐家、诗人;

姓陈的是美术家、工人。

【活动任务2】

请简述下列案例的推理过程。

1.楚人以晏子短,为小门于大门之侧而延晏子。晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入。今臣使楚,不当从此门入。”

(《晏子使楚》)

必要条件的假言推理。前提“如果出使的是狗国,就从狗门入”,楚国不是狗国,结论“所以我不从狗门(小门)入”。

2.《河中石兽》中的老河兵凭借自己的丰富经验,判断出石兽在上游。但有人认为老河兵即使没有相应的河道经验,也能够通过已知的情况推理出同样的结论,因为课文第1段交代了:“求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。”如果这段话语序无误的话,说明一开始就在原地找过了,然后又到下游找,都没有找到,那石兽还能在哪儿呢

不相容的选言推理。石兽掉入河中,可能在掉入点(水中),也可能在下游,也可能在上游;水中没有,下游没有,所以一定在上游。

3.《红楼梦》第64回,贾宝玉得知林黛玉在私室内用瓜果私祭时想:“但我此刻走去,见他伤感,必极力劝解,又怕他烦恼郁结于心;若不去,又恐他过于伤感,无人劝止。两件皆足致疾。”

这是一个比较特殊的演绎推理,叫二难推理,它的推理形式如下:如果我去林妹妹处,足以致疾;如果我不去林妹妹处,足以致疾;我要么去,要么不去,总之,皆足以致疾。

4.大概是物以希为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温室,且美其名曰“龙舌兰”。

(鲁迅《藤野先生》)

北京的白菜在浙江比较稀少,很珍贵;

福建的芦荟在北京很稀少,很珍贵;

所以任何东西如果稀少就很珍贵。

归纳推理。

5.臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。(《邹忌讽齐王纳谏》)

如果有人私(偏爱)你、畏你、有求于你,就不会对你说真话,所以你就会受蒙蔽;现在宫妇左右私(偏爱)王、朝廷之臣畏王、四境之内有人有求于王,所以他们不会对君王说真话,所以君王就会受蒙蔽。

类比推理

阅读下面的文段,说说卓别林的推理过程。

有一次,卓别林偶然来到了一个偏远的小镇上,天气炎热,他意识到自己应该剪头发了。镇子上有两家理发店,卓别林走进了第一家理发店,只见地上的头发渣到处都是,杂乱无章,理发师的头发更像是被狗啃了一般难看至极,活像一个鸟窝,于是他退了出来。卓别林来到第二家理发店,这家理发店好啊,整齐干净,陈设一流,理发师的头发更是焕发光彩,帅气逼人。卓别林思索了一会儿,又原路返回到第一家理发店去理发了。

卓别林的推理过程:

小镇地处偏远,只有两个理发店——(① ),

—两家理发店的理发师只能相互理发——(② ),

——再加上第一家理发店的地上全是头发——(③ ),

——第二家理发店整齐干净——(④ ),

——只能到第一家理发店去理发。

理发师不能给自己理发

第一家理发师的“鸟窝”发型是第二家理发师的手艺

说明第一家理发店中的理发师技术好顾客多

说明这家理发店的理发师手艺差顾客少

采用合理的论证方法

第三课时:

人们在认识客观世界的实践活动中,不论是与他人交流思想,还是独自思考问题,都要经常证明什么或反驳什么,证明与反驳都叫作论证。

在阅读议论文时,我们要学会关注论证的隐含前提;在写作议论文时,我们要学会间接论证,学会在论证中引入“虚拟论敌”。

探究一:理论知识

(一)何为论证?

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。

美国哲学家罗伯特·所罗门认为:“论证是指提出你自己的观点,给出你为什么接受它,以及别人为什么也应该接受它的理由。”

论证的三要素:论点、论据、论证。

论点 论者对所论述问题的见解和主张。

论据 证明论点的根据。

论证方式 由论据到论点的联系方式,即推理形式。

(二)论证方式有哪些?

常见的论证方法:

例证法、引证法、喻证法、对比法,

类比法、排除法、归谬法、反证法

①直接论证

热爱劳动从我做起

比喻论证 劳动恰如时代洪流中的一叶小舟,载着青年人逆波而上到达理想彼岸。

举例论证 辛勤地劳动让他们闪耀出时代光芒,照亮个人理想与国家梦想的远方。贵州遵义的黄大发身体力行,用艰辛劳动开凿出天渠,为百姓创造福祉;工程师林鸣十年筑海,用创新劳动联通港珠澳,奏响梦想华章。

引用论证 “昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”,这是范成大笔下的劳动图景;“夙兴夜寐,洒扫庭内”,这是绵延至今的热爱劳动的传统。我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。

对比论证 在劳动中我们锻炼意志,增强体魄,增长见识,开拓视野,使我们的素质得以提高。用进废退,人人都不劳动,那么人类的未来将难以想象。

类比论证 劳动之于人类,就像运作之于机器,机器久久不运作便会生锈,而人类长久地不劳动,各方面机能就会退化。

②间接论证:

当直接论证有困难或者效果不好的时候,我们就会采用间接论证,主要运用“排除法”“反证法”和“归谬法”。

探究二:关注隐含前提

在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提却往往又隐藏着理解论证的关键。

这些前提只要有一个不成立,论点就值得怀疑。发现论证的隐含前提,并对它的可靠性进行考察,是评估和改进论证的一个重要方面。

柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:

马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。

任务:尝试在论据2和论据1前面,加上隐含前提。

论据2:草料棚的人没有惊醒

隐含前提2:

论据1:狗没有吠

隐含前提1:

论点:牵走马的人是狗熟悉的

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

看到熟悉的人,狗不会叫

探究三:学会间接论证

①排除法

如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行了,这种方法就是大家熟悉的“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

鲁迅在《拿来主义》中阐述为什么要提倡拿来主义的时候,就采用了排除法,将“闭关主义”“送去主义”“送来主义”进行一一排除,最后推出唯一的正确做法就是“拿来主义”,这样的论证让人无可辩驳。

②反证法

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后排出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的观点。其根据的是逻辑规律中的排中律。请从已经学过的议论性文章中找出例子来,进行分析。

③归谬法

归谬法是从某一观点推出明显的错误或矛盾,目的是证明这一观点本身的错误,常用于驳论。请从已经学过的议论性文章中找出例子来进行分析。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。(《烛之武退秦师》)

请赏析《烛之武退秦师》选段中所用的论证方法

此段中,烛之武用的正是归谬法。他从“亡郑而有益于君,敢以烦执事”这个立场和观点出发,分别列举了“越国以鄙远,君知其难也”“邻之厚,君之薄也”“若舍郑以为东道主……君亦无所害”、晋国“东封郑”必西“阙秦”等证据,得出灭掉郑国实为“阙秦以利晋”的结论,证明了“亡郑而有益于君”观点的错误,最终让秦伯心悦诚服地打消助晋伐郑的想法并“与郑人盟”。

探究四:在论证中引入“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,我们称之为“虚拟论敌”。这位“虚拟论敌”可能会“驳论点”——对我们的论点举出反例或者从论点推出错误,也可能会“驳论据”——质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或“驳论证”——指出论证中存在的逻辑问题,所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。

探究五:写作中的论证方法

磨难,能历练人生。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光;一代体操王子李宁泪洒汉城后黯然退出体坛,却又另辟天地,让“李宁牌”系列运动用品风靡中国的体育用品市场。磨难,能带领人冲破黑暗,绽放光彩。

请评析下面的语段:

这一语段,采用了总分总的结构。中间列举贝多芬、司马迁和李宁三个例子来证明论点。毛病是在例子和论点之间缺少分析语言。那么,怎样展开议论呢?阅读语段,我们发现,“三位人物在磨难下的结果”已告知我们了,而对于原因则只字未提,所以,我们就可以添加“原因探究”的分析文字,以较好地架起事例与结论之间的桥梁,达到“叙”为“议”服务的目的。

①因果分析法

修改示例:

磨难,能够历练人生。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵,那是因为他不屈服命运的压打,顽强抗拒厄运,才谱出了人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光,那是因为他有坚定如山的信念,刚毅如铁的意志,于诽谤讥嘲中坚持自己的志向,才突围成为“史圣”;一代体操王子李宁泪洒汉城黯然退出体坛后,却又另辟天地开创了自己的事业,让李宁牌系列运动用品风靡中国的体育用品市场,那是因为他懂得承受失败,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者,只不过是人生路上的一帘风雨,只要勇敢地走过去,前方是另一片蓝天。

顽强的意志可以征服世界上的任何一座高峰。贝多芬28岁双耳失聪,到57岁逝世,20多年的时间里,他没有向命运屈服,而是顽强地与病魔作斗争,最终写出了最著名最富有战斗力的作品——《第九交响曲》。

贝多芬28岁双耳失聪,57岁逝世,中间20多年的岁月,都是在与可怕的聋疾苦战。但是贝多芬没有向命运屈服,终于在逝世前几年写成了一生中最著名最富有战斗力的作品《第九交响曲》。试问,是什么使贝多芬走向了成功?是顽强的意志,不屈的奋斗精神。试想,如果贝多芬在厄境中缺少了顽强的意志,还会成为世界上最伟大的音乐家吗?显然,答案是否定的。所以我敢肯定的说,只有有了顽强的意志,才可能征服世界上的任何一座高峰。

对比阅读,并对两段中的议论进行评析。

②假设分析法

运用假设推理对所列举的论据进行分析,来证明自己的观点,使事例和析例正反映衬,很有说服力。

【运用示例】创新促进发展

海尔集团始终坚持以技术作为发展的手段和依托。在十几年的发展过程中,从引进技术到整合国内外资源、自主创新,坚持“技术创新课题来自于市场难题”和“设计创造高质量、高附加值”的研发理念,通过技术创新使集团在中国市场和国际市场上取得长期的成功,营业额年平均增长率达到78%,持续保持在家电与其它在相关领域的领先地位。

可见,海尔的成功在于创新。

假如海尔集团因循守旧,不进行技术创新,不更新研发理论,也许海尔早就被市场所淘汰,“海尔”这个品牌也不会闻名中外。正是由于海尔集团的不断创新,打响了“海尔”这个品牌。所以,创新是海尔发展的不竭动力,是促进社会发展的不竭源泉。

③正反对比法

正反对比有两种情况:一是摆出一正一反两个例子,同时还要对它们作进一步分析。一是只举一个例子,这个例子里面含有正反两种因素,作者从正反两个方面进行对比性分析,重在分析,不是例子。

例如:孙膑与庞涓同出于鬼谷子门下。他们二人精于谋略,都是不可多得的人才。但是当孙膑来到庞涓任职的魏国时,庞涓嫉妒他的才能,多次向魏王进谗言,以致孙膑被挖去膝盖骨,不得展其才志。而当时齐王听说孙膑之才,不惜费尽心力,将孙膑请到齐国,委以重任。齐军终于有了马陵道之胜。

同是孙膑,为何落得两种境遇呢?就是因为他效力于优劣不同的两个统治集团。在魏国,庞涓只为私利,妒贤嫉能,魏王昏庸,偏听偏信,而且缺乏识别千里马的伯乐眼光。试想孙膑在这么一个集体中,如何施展大志呢?而齐王任贤用能,身边的臣子也不像庞涓那样谋私,因而上下齐心,孙膑在此计出即行,得以充分发挥作用。可见,好集体不会埋没人才。

④比较分析法

将所举两个事例进行比较,找出其中的相同点和不同点。通过比较分析,能够透过表象,指出实质。

【示例】论点:看待问题要全面客观,更不可以己之长攻人之短。

【论据】一位哲学家乘渔夫的船过河,他嘲笑渔夫不懂数学失去三分之一的生命,不懂哲学又失去一半的生命。风浪来,船即将沉没,渔夫说,你不会游泳,全部的生命将没有了。

在这故事中,哲学家确实知识渊博,他懂数学又精通哲学,这是他的长处。而渔夫呢,这类知识贫乏,对数学、哲学一窍不通,这是他的短处。但是,哲学家虽有长处,也有短处,而且他的短处恰恰是渔夫的长处。哲学家没有全面地看问题,片面地用自已的长处来攻击他人的短处,其结果自然被渔夫反唇相讥。

A.读书贵有疑。宋人朱熹说:“读书无疑者须有疑,有疑者却要无疑,到这里方是长进。”

B.苹果落地,是多么平常的事情,牛顿看见了,却要问出个所以然来,结果创立了“万有引力”说,支配了人类的思想。

C.对时间的态度,可以检验一个人的世界观。没有理想的人,不懂得人生意义,自然不爱惜时间。真正有理想的人,必定珍惜一分一秒,因为每一瞬间的奋斗都关系着目标的实现。

D.求知可以改进人的天性,而实验又可以改进知识本身。人的天性犹如野生的花草,求知好比修剪移栽。

练习:指出下列语段的论证方法。