人教版三年级上册数学 数学广角-集合表格式 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版三年级上册数学 数学广角-集合表格式 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 611.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-07 21:31:02 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 数学 年级 三年级 学期 秋季

课题 数学广角——集合

教学目标

1.借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的重叠问题,并能用数学语言表述。 2. 经历集合图的产生过程,借助直观图,体会集合与加法的联系,初步培养学生的建模意识和能力,渗透多种方法解决问题的意识。 3.培养学生合作学习的意识和学习数学的兴趣。

教学内容

教学重点: 利用集合的思想方法解决简单重叠问题。

教学难点: 使学生经历韦恩图的创造过程,初步体会集合的有关思想方法。

教学过程

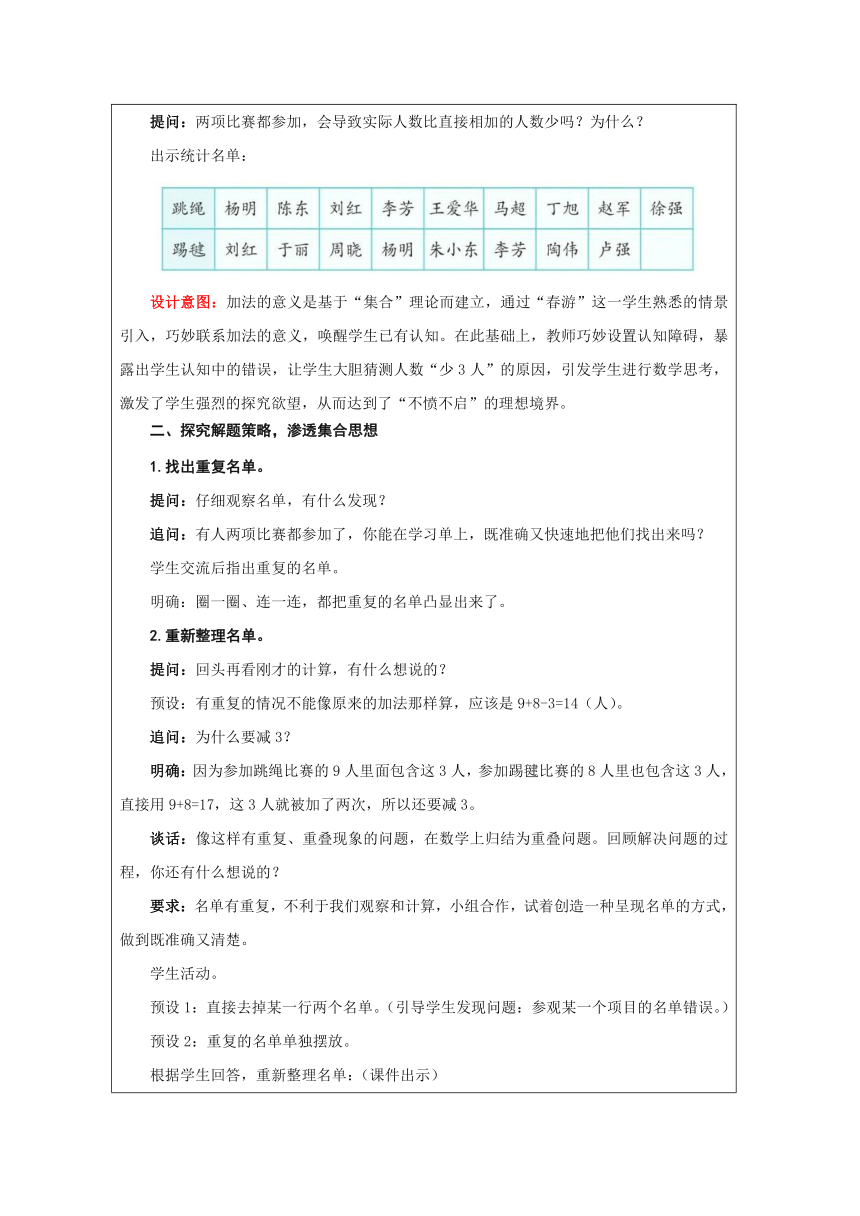

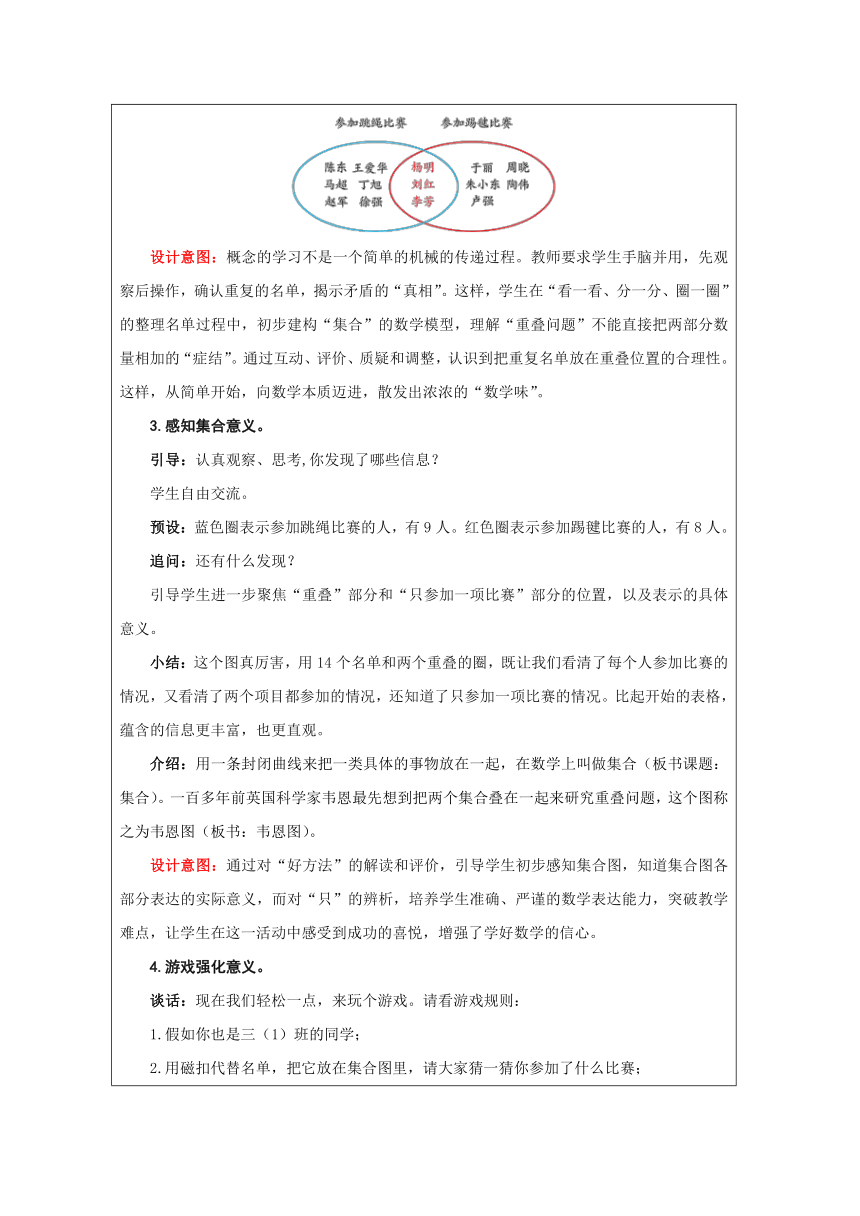

一、创设问题情境,引发认知冲突 1.创设情境,搭建探究场域。 谈话:三(1)班的同学参加学校运动会,同学们十分开心,可是却发生了一件不可思议的事情。 出示问题: 学校举办运动会,三(1)班同学参加跳绳比赛的有9人,参加踢毽比赛的有8人,参加两个项目的一共有多少人? 提问:认真读题,你知道哪些信息?如何计算? 明确:把参加两个项目的人数相加就得到总数,用加法很容易解决这个问题。 2.引发冲突,激发探究欲望。 谈话:同学们想法有理有据。不可思议的事情发生了,第一小队总人数只有……。(出示“14人”) 学生思考,给出可能的原因。 预设:可能有人两项比赛都参加了。 提问:两项比赛都参加,会导致实际人数比直接相加的人数少吗?为什么? 出示统计名单: 设计意图:加法的意义是基于“集合”理论而建立,通过“春游”这一学生熟悉的情景引入,巧妙联系加法的意义,唤醒学生已有认知。在此基础上,教师巧妙设置认知障碍,暴露出学生认知中的错误,让学生大胆猜测人数“少3人”的原因,引发学生进行数学思考,激发了学生强烈的探究欲望,从而达到了“不愤不启”的理想境界。 二、探究解题策略,渗透集合思想 1.找出重复名单。 提问:仔细观察名单,有什么发现? 追问:有人两项比赛都参加了,你能在学习单上,既准确又快速地把他们找出来吗? 学生交流后指出重复的名单。 明确:圈一圈、连一连,都把重复的名单凸显出来了。 2.重新整理名单。 提问:回头再看刚才的计算,有什么想说的? 预设:有重复的情况不能像原来的加法那样算,应该是9+8-3=14(人)。 追问:为什么要减3? 明确:因为参加跳绳比赛的9人里面包含这3人,参加踢毽比赛的8人里也包含这3人,直接用9+8=17,这3人就被加了两次,所以还要减3。 谈话:像这样有重复、重叠现象的问题,在数学上归结为重叠问题。回顾解决问题的过程,你还有什么想说的? 要求:名单有重复,不利于我们观察和计算,小组合作,试着创造一种呈现名单的方式,做到既准确又清楚。 学生活动。 预设1:直接去掉某一行两个名单。(引导学生发现问题:参观某一个项目的名单错误。) 预设2:重复的名单单独摆放。 根据学生回答,重新整理名单:(课件出示) 设计意图:概念的学习不是一个简单的机械的传递过程。教师要求学生手脑并用,先观察后操作,确认重复的名单,揭示矛盾的“真相”。这样,学生在“看一看、分一分、圈一圈”的整理名单过程中,初步建构“集合”的数学模型,理解“重叠问题”不能直接把两部分数量相加的“症结”。通过互动、评价、质疑和调整,认识到把重复名单放在重叠位置的合理性。这样,从简单开始,向数学本质迈进,散发出浓浓的“数学味”。 3.感知集合意义。 引导:认真观察、思考,你发现了哪些信息? 学生自由交流。 预设:蓝色圈表示参加跳绳比赛的人,有9人。红色圈表示参加踢毽比赛的人,有8人。 追问:还有什么发现? 引导学生进一步聚焦“重叠”部分和“只参加一项比赛”部分的位置,以及表示的具体意义。 小结:这个图真厉害,用14个名单和两个重叠的圈,既让我们看清了每个人参加比赛的情况,又看清了两个项目都参加的情况,还知道了只参加一项比赛的情况。比起开始的表格,蕴含的信息更丰富,也更直观。 介绍:用一条封闭曲线来把一类具体的事物放在一起,在数学上叫做集合(板书课题:集合)。一百多年前英国科学家韦恩最先想到把两个集合叠在一起来研究重叠问题,这个图称之为韦恩图(板书:韦恩图)。 设计意图:通过对“好方法”的解读和评价,引导学生初步感知集合图,知道集合图各部分表达的实际意义,而对“只”的辨析,培养学生准确、严谨的数学表达能力,突破教学难点,让学生在这一活动中感受到成功的喜悦,增强了学好数学的信心。 4.游戏强化意义。 谈话:现在我们轻松一点,来玩个游戏。请看游戏规则: 1.假如你也是三(1)班的同学; 2.用磁扣代替名单,把它放在集合图里,请大家猜一猜你参加了什么比赛; 3.与上一位同学参加的比赛项目不能相同。 学生游戏。 预设1:磁扣放在重叠区域,表示两项比赛都参加了; 预设2:磁扣放在非重叠区域,表示只参加了一项比赛;(注意学生表达的准确性) 预设3:磁扣放在和预设1、2中学生摆放的区域相同;(引导:只要在同一个集合圈里,表示的意义是一样的,和磁扣摆放的具体位置无关。) 预设4:磁扣放在集合图外,表示两项比赛都没有参加。 游戏小结:看来韦恩图里不同的集合传递了不同的信息,同一个集合,传递的信息相同,集合图外也能传递了一种信息。 设计意图:教师在此时安排了一个游戏,创设了轻松愉悦的学习氛围,不仅强化了学生对韦恩图的认知,更深化了学生对韦恩图表达意义的理解(确定性、无序性和互异性),在潜移默化中渗透了集合思想。 5.解决实际问题。 提问:现在,我们对这个集合图的认识更加清楚了,回到一开始的问题,你能对照集合图,重新列式解决这个问题吗?你能从不同的角度观察列式吗? 预设: (1)9+8-4=14(人)。 (2)6+3+5=14(人); (3)6+8=14(人); (4)9+5=14(人)。 学生列式,对照韦恩图说理。 结合学生回答,课件演示集合图分解过程。 引导:一开始,我们知道像这样有重叠的问题不能用加法直接计算,现在为什么又可以了?甚至还有3种不同的加法算式。 明确:从不同的角度观察,可以把集合图看成几个没有重叠的部分,仍然可以用加法解决问题。 谈话:对比表格和图,你更喜欢哪一种?为什么? 设计意图:学生利用集合图,从不同角度进行观察思考,从而列出多种算式,在对比中发现,只要把集合图看成几个没有重叠的部分,加法仍可用来解决重叠问题。教师巧妙利用“数形结合”,感知集合图在解决“重叠问题”的价值,培养了学生解决实际问题的能力。 提问:对比这两种呈现名单方法,你更喜欢哪一个?为什么? 三、活用集合思想,解决实际问题 谈话:看来同学们的选择是一致的,集合图在呈现数据,表达数据之间的关系方面凸显的价值,有助于解决重叠问题。接下来,我们来看这个问题,相信大家会有更多的感悟。 出示问题:三(1)班去动物园春游,第一小队参观鸵鸟园的有3人,参观孔雀园的有5人,参观鸵鸟园和孔雀园可能有多少人? 提问:认真读题,要解决这问题,你认为有什么需要提醒大家注意的地方? 追问:这个“可能”是什么意思?你打算怎么解决? 要求:简单画一个图,列出可能会出现的情况。 反馈:结合学生画图,具体交流。 设计意图:没有采用教材练习,看似“脱离”课本,实则是把编者意图进行了整合。教学中通过逐层分析,循序推进,尊重了学生的认知特点。首先,让学生先说说读题后的想法,许多学生小心翼翼地把目光聚焦到“可能”一词,这正是学生“谨慎”学习品质的体现;其次,学生通过对“可能”的多角度理解,感受到问题解决的开放性,能够自觉运用韦恩图多角度尝试解决问题,让数形结合思想、集合思想、分类思想根植在数学探究过程中,从而积累了丰富的数学活动经验。 四、课堂总结升华,点明集合思想。 谈话:课的最后,我们一起来回顾一下解决问题的过程。我们是如何解决重叠问题的? 交流:一开始没有给出名单,同学们计算出总人数是17人,和实际不同。呈现表格后发现有重复名单,但是找起来比较麻烦,通过合作探究我们找到了集合图的方式呈现方式,并从不同角度观察,得出了4种不同的计算方法,算出总人数是14人。我们利用集合图准确、多样地解决了重叠问题,这是一种数学思想方法,叫集合思想。 提问:通过这节课的学习你有什么收获? 谈话:今天我们认识了用韦恩图来解决重叠问题,这是一种数学思想,叫集合思想。其实除了两个集合有重叠的情况,还有3个、4 个乃至更多集合有重叠的情况,那就比较复杂了,但只要同学们以后在学习中能多观察、勤思考,一定能探寻出更多的数学奥秘。 设计意图:通过引导回顾,使学生对问题解决过程进行描述和重建,从而形成一些解决问题的基本策略。此外,通过集合图和表格的比较,让学生充分认识到,集合图在体现重叠问题时既美观又直观的数学价值。

课程基本信息

学科 数学 年级 三年级 学期 秋季

课题 数学广角——集合

教学目标

1.借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的重叠问题,并能用数学语言表述。 2. 经历集合图的产生过程,借助直观图,体会集合与加法的联系,初步培养学生的建模意识和能力,渗透多种方法解决问题的意识。 3.培养学生合作学习的意识和学习数学的兴趣。

教学内容

教学重点: 利用集合的思想方法解决简单重叠问题。

教学难点: 使学生经历韦恩图的创造过程,初步体会集合的有关思想方法。

教学过程

一、创设问题情境,引发认知冲突 1.创设情境,搭建探究场域。 谈话:三(1)班的同学参加学校运动会,同学们十分开心,可是却发生了一件不可思议的事情。 出示问题: 学校举办运动会,三(1)班同学参加跳绳比赛的有9人,参加踢毽比赛的有8人,参加两个项目的一共有多少人? 提问:认真读题,你知道哪些信息?如何计算? 明确:把参加两个项目的人数相加就得到总数,用加法很容易解决这个问题。 2.引发冲突,激发探究欲望。 谈话:同学们想法有理有据。不可思议的事情发生了,第一小队总人数只有……。(出示“14人”) 学生思考,给出可能的原因。 预设:可能有人两项比赛都参加了。 提问:两项比赛都参加,会导致实际人数比直接相加的人数少吗?为什么? 出示统计名单: 设计意图:加法的意义是基于“集合”理论而建立,通过“春游”这一学生熟悉的情景引入,巧妙联系加法的意义,唤醒学生已有认知。在此基础上,教师巧妙设置认知障碍,暴露出学生认知中的错误,让学生大胆猜测人数“少3人”的原因,引发学生进行数学思考,激发了学生强烈的探究欲望,从而达到了“不愤不启”的理想境界。 二、探究解题策略,渗透集合思想 1.找出重复名单。 提问:仔细观察名单,有什么发现? 追问:有人两项比赛都参加了,你能在学习单上,既准确又快速地把他们找出来吗? 学生交流后指出重复的名单。 明确:圈一圈、连一连,都把重复的名单凸显出来了。 2.重新整理名单。 提问:回头再看刚才的计算,有什么想说的? 预设:有重复的情况不能像原来的加法那样算,应该是9+8-3=14(人)。 追问:为什么要减3? 明确:因为参加跳绳比赛的9人里面包含这3人,参加踢毽比赛的8人里也包含这3人,直接用9+8=17,这3人就被加了两次,所以还要减3。 谈话:像这样有重复、重叠现象的问题,在数学上归结为重叠问题。回顾解决问题的过程,你还有什么想说的? 要求:名单有重复,不利于我们观察和计算,小组合作,试着创造一种呈现名单的方式,做到既准确又清楚。 学生活动。 预设1:直接去掉某一行两个名单。(引导学生发现问题:参观某一个项目的名单错误。) 预设2:重复的名单单独摆放。 根据学生回答,重新整理名单:(课件出示) 设计意图:概念的学习不是一个简单的机械的传递过程。教师要求学生手脑并用,先观察后操作,确认重复的名单,揭示矛盾的“真相”。这样,学生在“看一看、分一分、圈一圈”的整理名单过程中,初步建构“集合”的数学模型,理解“重叠问题”不能直接把两部分数量相加的“症结”。通过互动、评价、质疑和调整,认识到把重复名单放在重叠位置的合理性。这样,从简单开始,向数学本质迈进,散发出浓浓的“数学味”。 3.感知集合意义。 引导:认真观察、思考,你发现了哪些信息? 学生自由交流。 预设:蓝色圈表示参加跳绳比赛的人,有9人。红色圈表示参加踢毽比赛的人,有8人。 追问:还有什么发现? 引导学生进一步聚焦“重叠”部分和“只参加一项比赛”部分的位置,以及表示的具体意义。 小结:这个图真厉害,用14个名单和两个重叠的圈,既让我们看清了每个人参加比赛的情况,又看清了两个项目都参加的情况,还知道了只参加一项比赛的情况。比起开始的表格,蕴含的信息更丰富,也更直观。 介绍:用一条封闭曲线来把一类具体的事物放在一起,在数学上叫做集合(板书课题:集合)。一百多年前英国科学家韦恩最先想到把两个集合叠在一起来研究重叠问题,这个图称之为韦恩图(板书:韦恩图)。 设计意图:通过对“好方法”的解读和评价,引导学生初步感知集合图,知道集合图各部分表达的实际意义,而对“只”的辨析,培养学生准确、严谨的数学表达能力,突破教学难点,让学生在这一活动中感受到成功的喜悦,增强了学好数学的信心。 4.游戏强化意义。 谈话:现在我们轻松一点,来玩个游戏。请看游戏规则: 1.假如你也是三(1)班的同学; 2.用磁扣代替名单,把它放在集合图里,请大家猜一猜你参加了什么比赛; 3.与上一位同学参加的比赛项目不能相同。 学生游戏。 预设1:磁扣放在重叠区域,表示两项比赛都参加了; 预设2:磁扣放在非重叠区域,表示只参加了一项比赛;(注意学生表达的准确性) 预设3:磁扣放在和预设1、2中学生摆放的区域相同;(引导:只要在同一个集合圈里,表示的意义是一样的,和磁扣摆放的具体位置无关。) 预设4:磁扣放在集合图外,表示两项比赛都没有参加。 游戏小结:看来韦恩图里不同的集合传递了不同的信息,同一个集合,传递的信息相同,集合图外也能传递了一种信息。 设计意图:教师在此时安排了一个游戏,创设了轻松愉悦的学习氛围,不仅强化了学生对韦恩图的认知,更深化了学生对韦恩图表达意义的理解(确定性、无序性和互异性),在潜移默化中渗透了集合思想。 5.解决实际问题。 提问:现在,我们对这个集合图的认识更加清楚了,回到一开始的问题,你能对照集合图,重新列式解决这个问题吗?你能从不同的角度观察列式吗? 预设: (1)9+8-4=14(人)。 (2)6+3+5=14(人); (3)6+8=14(人); (4)9+5=14(人)。 学生列式,对照韦恩图说理。 结合学生回答,课件演示集合图分解过程。 引导:一开始,我们知道像这样有重叠的问题不能用加法直接计算,现在为什么又可以了?甚至还有3种不同的加法算式。 明确:从不同的角度观察,可以把集合图看成几个没有重叠的部分,仍然可以用加法解决问题。 谈话:对比表格和图,你更喜欢哪一种?为什么? 设计意图:学生利用集合图,从不同角度进行观察思考,从而列出多种算式,在对比中发现,只要把集合图看成几个没有重叠的部分,加法仍可用来解决重叠问题。教师巧妙利用“数形结合”,感知集合图在解决“重叠问题”的价值,培养了学生解决实际问题的能力。 提问:对比这两种呈现名单方法,你更喜欢哪一个?为什么? 三、活用集合思想,解决实际问题 谈话:看来同学们的选择是一致的,集合图在呈现数据,表达数据之间的关系方面凸显的价值,有助于解决重叠问题。接下来,我们来看这个问题,相信大家会有更多的感悟。 出示问题:三(1)班去动物园春游,第一小队参观鸵鸟园的有3人,参观孔雀园的有5人,参观鸵鸟园和孔雀园可能有多少人? 提问:认真读题,要解决这问题,你认为有什么需要提醒大家注意的地方? 追问:这个“可能”是什么意思?你打算怎么解决? 要求:简单画一个图,列出可能会出现的情况。 反馈:结合学生画图,具体交流。 设计意图:没有采用教材练习,看似“脱离”课本,实则是把编者意图进行了整合。教学中通过逐层分析,循序推进,尊重了学生的认知特点。首先,让学生先说说读题后的想法,许多学生小心翼翼地把目光聚焦到“可能”一词,这正是学生“谨慎”学习品质的体现;其次,学生通过对“可能”的多角度理解,感受到问题解决的开放性,能够自觉运用韦恩图多角度尝试解决问题,让数形结合思想、集合思想、分类思想根植在数学探究过程中,从而积累了丰富的数学活动经验。 四、课堂总结升华,点明集合思想。 谈话:课的最后,我们一起来回顾一下解决问题的过程。我们是如何解决重叠问题的? 交流:一开始没有给出名单,同学们计算出总人数是17人,和实际不同。呈现表格后发现有重复名单,但是找起来比较麻烦,通过合作探究我们找到了集合图的方式呈现方式,并从不同角度观察,得出了4种不同的计算方法,算出总人数是14人。我们利用集合图准确、多样地解决了重叠问题,这是一种数学思想方法,叫集合思想。 提问:通过这节课的学习你有什么收获? 谈话:今天我们认识了用韦恩图来解决重叠问题,这是一种数学思想,叫集合思想。其实除了两个集合有重叠的情况,还有3个、4 个乃至更多集合有重叠的情况,那就比较复杂了,但只要同学们以后在学习中能多观察、勤思考,一定能探寻出更多的数学奥秘。 设计意图:通过引导回顾,使学生对问题解决过程进行描述和重建,从而形成一些解决问题的基本策略。此外,通过集合图和表格的比较,让学生充分认识到,集合图在体现重叠问题时既美观又直观的数学价值。