3.2《蜀相》课件(共26张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 3.2《蜀相》课件(共26张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-07 21:52:01 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

分析诗歌的艺术形象,鉴赏其“炼字”艺术。

体会作者的思想感情和作品深层意蕴,感受诗人感时忧国的情怀和以身许国的抱负。

了解诗歌作者和创作背景,把握律诗的体裁特点。

学习目标

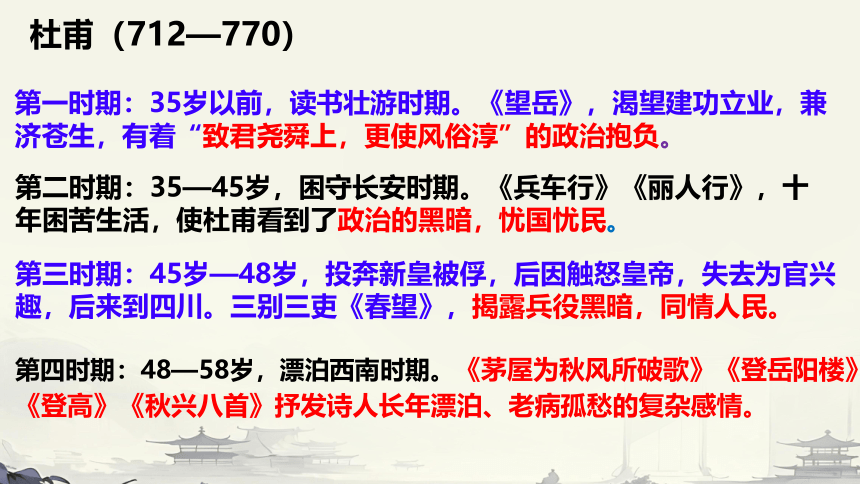

杜甫(712—770)

第一时期:35岁以前,读书壮游时期。《望岳》,渴望建功立业,兼济苍生,有着“致君尧舜上,更使风俗淳”的政治抱负。

第二时期:35—45岁,困守长安时期。《兵车行》《丽人行》,十年困苦生活,使杜甫看到了政治的黑暗,忧国忧民。

第三时期:45岁—48岁,投奔新皇被俘,后因触怒皇帝,失去为官兴趣,后来到四川。三别三吏《春望》,揭露兵役黑暗,同情人民。

第四时期:48—58岁,漂泊西南时期。《茅屋为秋风所破歌》《登岳阳楼》《登高》《秋兴八首》抒发诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情。

写作背景

此诗作于唐肃宗上元元年(760),杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,家事、国事均忧心忡忡,苦闷彷徨。目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。

此诗作于唐肃宗上元元年(760)春。安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌像杜甫这样真正忧国忧民的文人。杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。

759年,诗人杜甫避乱成都,在朋友的资助下,于城西浣花溪边修建了几间草堂定居,开始了在蜀中较为稳定的生活。第二年的春天,他探访了诸葛武侯祠,写下了这首感人肺腑的千古绝唱。

写作背景

浣花溪畔

杜甫草堂

解题

“蜀相”即蜀汉丞相,指武乡侯诸葛亮,此诗为凭吊古迹、颂扬诸葛亮的咏史怀古诗。 七言律诗

中国近体诗的一种。律诗要求诗句字数整齐划一,每首分别为五言、六言、七言句,简称五律、六律、七律,其中六律较少见。

通常的律诗规定每首八句,每两句一联,依次为首、颔、颈、尾。每首二、三两联(即颔联、颈联)必须对仗。第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。每句中用字平仄相间。

律诗一般前两联写景,后两联抒情。

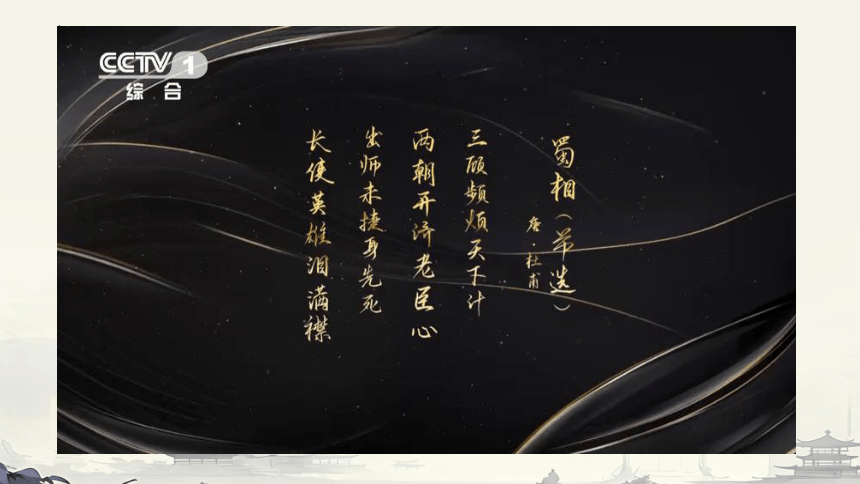

蜀相

丞相/祠堂/何处/寻?锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

朗读诗歌

赏析诗歌

诗人欲写诸葛祠吊古,但题为“蜀相”而非“武侯祠”,有何深意?

杜甫的目的是咏人而非咏物。写祠也是为写人,“诸葛祠”比较冷静客观,本诗不是单纯的历史记录,而寄托了作者对诸葛亮的崇高敬意,因此以“蜀相”为题带有深沉的敬佩之情与真诚的缅怀之意。

体味“寻”字与“柏森森”的意象特点及情感倾向。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

柏森森:①展现武侯祠周围的环境,渲染了祠堂周围庄严肃穆的气氛,表达了诗人参拜时内心的崇敬之感。

②象征。柏树在中国传统文化中素有忠贞、高洁的意味,在这里可以视为诸葛亮伟大人格的象征。

寻,寻找,可见诗人边问边找的情形,诗人是有意寻访,急于凭吊,表现了拜谒诸葛祠的迫切心情和对诸葛亮的强烈景仰和缅怀。

这两句诗的诗眼是什么?请简要分析。

诗眼是“自”和“空”,“自”的意思是独自,“空”的意思是白白地,徒然地。(步骤一)台阶旁的绿草独自葱翠,昭示着春光的明媚,躲在叶下的黄鹂尽管叫声悦耳,却无人倾听,这是一幅冷寂、凄凉的春日图。(步骤二)作者寓情于景(步骤三)表现了心中的感伤,为下文感叹诸葛亮的壮志未酬作铺垫。(步骤四)

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

1、释字义 2、解释句 3、答手法 4、表情感

这两句塑造了一个怎样的蜀相形象?

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

三顾频烦天下计:追思刘备三顾茅庐请诸葛亮出山。

三顾:刘备的求贤、礼贤,也侧面表现出诸葛亮的才能可辅佐江山。“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”

天下计:诸葛亮在《隆中对》中规划去荆州、益州,外结孙权伺机攻打曹操,实现天下统一的大计。

——事业上有雄才大略

两朝开济老臣心:概述诸葛亮先后辅佐两代国君的故事。

两朝:指蜀汉先主刘备和后主刘禅两代。“开”指“开创”,“济”指“匡济危时”。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

“后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间”

老臣心:既是匡扶汉室,安顿天下的政治理想,也是尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。

——为臣子有赤胆忠心

这一联表达了诗人怎样的感情?

①对诸葛亮的无限追慕敬仰;②对明君贤臣契合关系的艳羡,借此抒发自己孤寂落寞、报国无门的悲愤。

诸葛亮 杜甫

志向抱负

境遇

北定中原,兴复汉室

刘备三顾茅庐

辅佐两朝,六出祁山

遇到明主,知遇之恩

致君尧舜上,再使风俗淳

早年仕途坎坷,

晚年漂泊西南,

疾病缠身,怀才不遇

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

这一联流露出诗人怎样的心声?

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运,据武功五丈原,与司马宣王对于渭南……相持百余日。其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。

—— 《三国志·诸葛亮传》

出师未捷——诸葛亮为伐魏,曾六次北伐中原。公元234年,他统率大军,占据了五丈原,与司马懿隔着渭水相持一百多天。八月,因积劳成疾,病逝于五丈原,葬于定军山。用典:鞠躬尽瘁,死而后已的失败的英雄形象。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

这一联流露出诗人怎样的心声?

泪满襟:表达了对诸葛亮献身精神的景仰、事业未竟的痛惜。

“英雄”指哪些人?

“英雄”指失败的英雄,也包括着诗人自己。写出了历史上一切事业未竟的英雄人物,对诸葛亮壮志未酬的深深遗憾和共鸣。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

}

}

}

}

自问自答,点明地点

描述景象,凄清冷落

称赞业绩,表达仰慕

壮志未酬,痛苦悲伤

起

承

转

合

借景抒情

借古喻己

蜀

相

本诗怀古喻今,追念诸葛亮“鞠躬尽瘁:死而后已”的可贵精神和赫赫战功,表达了诗人对诸葛亮的崇敬和强烈怀念之情;通过对诸葛亮的赞扬和惋惜,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

诗歌主旨

中国传统文学中最大的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。

——余秋雨

1、形式标志:标题中有古迹、古人名,或者在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”

2、结构上:临古地、思古人、忆其事、抒其志

3、写法上:咏史怀古诗常用典故,或写景,或对比,或衬托,或抑扬,或借古讽今、借古抒怀,或含蓄等

4、内容特点:以历史为主要内容,对历史人物的功过、历史事件的成败、朝代的兴衰发表评论,抒发感慨。或感怀身世,或借古讽今,或怀古论事。

总结:咏史怀古诗特点

总结:咏史怀古诗常见的主题情感

对古人:仰慕先贤之敬意,先贤失意之痛惜

对自己:(积极或消极):建功立业之渴望,壮志未酬之怅惘,怀才不遇之感伤,

对国家对时代:(忧国伤时)昔盛今衰之感慨,国运衰微之担忧,骄奢淫逸之押击,人民疾苦之同情

对自然:(物是人非、世事变迁、自然永恒):物是人非之惆怅,沧海桑田之感慨,自然永恒之慨叹。

总结:咏史怀古诗常见的表现手法

用典(借典故寄托自己的感伤 或对国事的讽喻)

对比(眼前的衰败荒凉与历史上的繁华兴盛形成比、文本中的人物与作者的对比)

衬托(诗人往往临古迹而抒怀,以哀景衬哀情)

景情关系(借景抒情、寓情于景、哀乐景情)

渲染氛围

以小见大

1.《蜀相》中以乐景写哀情,感叹碧草娇莺无人赏玩,显出英雄长逝,遗迹荒芜,流露出对诸葛亮的深沉悲痛的两句诗是:________________,________________。

2.《蜀相》中将诗人对诸葛亮的崇敬、仰慕和叹惋之情以及壮志难酬的苦痛熔铸在一起的千古名句是:__________________,__________________。

情景默写

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟

分析诗歌的艺术形象,鉴赏其“炼字”艺术。

体会作者的思想感情和作品深层意蕴,感受诗人感时忧国的情怀和以身许国的抱负。

了解诗歌作者和创作背景,把握律诗的体裁特点。

学习目标

杜甫(712—770)

第一时期:35岁以前,读书壮游时期。《望岳》,渴望建功立业,兼济苍生,有着“致君尧舜上,更使风俗淳”的政治抱负。

第二时期:35—45岁,困守长安时期。《兵车行》《丽人行》,十年困苦生活,使杜甫看到了政治的黑暗,忧国忧民。

第三时期:45岁—48岁,投奔新皇被俘,后因触怒皇帝,失去为官兴趣,后来到四川。三别三吏《春望》,揭露兵役黑暗,同情人民。

第四时期:48—58岁,漂泊西南时期。《茅屋为秋风所破歌》《登岳阳楼》《登高》《秋兴八首》抒发诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情。

写作背景

此诗作于唐肃宗上元元年(760),杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,家事、国事均忧心忡忡,苦闷彷徨。目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。

此诗作于唐肃宗上元元年(760)春。安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌像杜甫这样真正忧国忧民的文人。杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。

759年,诗人杜甫避乱成都,在朋友的资助下,于城西浣花溪边修建了几间草堂定居,开始了在蜀中较为稳定的生活。第二年的春天,他探访了诸葛武侯祠,写下了这首感人肺腑的千古绝唱。

写作背景

浣花溪畔

杜甫草堂

解题

“蜀相”即蜀汉丞相,指武乡侯诸葛亮,此诗为凭吊古迹、颂扬诸葛亮的咏史怀古诗。 七言律诗

中国近体诗的一种。律诗要求诗句字数整齐划一,每首分别为五言、六言、七言句,简称五律、六律、七律,其中六律较少见。

通常的律诗规定每首八句,每两句一联,依次为首、颔、颈、尾。每首二、三两联(即颔联、颈联)必须对仗。第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。每句中用字平仄相间。

律诗一般前两联写景,后两联抒情。

蜀相

丞相/祠堂/何处/寻?锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

朗读诗歌

赏析诗歌

诗人欲写诸葛祠吊古,但题为“蜀相”而非“武侯祠”,有何深意?

杜甫的目的是咏人而非咏物。写祠也是为写人,“诸葛祠”比较冷静客观,本诗不是单纯的历史记录,而寄托了作者对诸葛亮的崇高敬意,因此以“蜀相”为题带有深沉的敬佩之情与真诚的缅怀之意。

体味“寻”字与“柏森森”的意象特点及情感倾向。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

柏森森:①展现武侯祠周围的环境,渲染了祠堂周围庄严肃穆的气氛,表达了诗人参拜时内心的崇敬之感。

②象征。柏树在中国传统文化中素有忠贞、高洁的意味,在这里可以视为诸葛亮伟大人格的象征。

寻,寻找,可见诗人边问边找的情形,诗人是有意寻访,急于凭吊,表现了拜谒诸葛祠的迫切心情和对诸葛亮的强烈景仰和缅怀。

这两句诗的诗眼是什么?请简要分析。

诗眼是“自”和“空”,“自”的意思是独自,“空”的意思是白白地,徒然地。(步骤一)台阶旁的绿草独自葱翠,昭示着春光的明媚,躲在叶下的黄鹂尽管叫声悦耳,却无人倾听,这是一幅冷寂、凄凉的春日图。(步骤二)作者寓情于景(步骤三)表现了心中的感伤,为下文感叹诸葛亮的壮志未酬作铺垫。(步骤四)

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

1、释字义 2、解释句 3、答手法 4、表情感

这两句塑造了一个怎样的蜀相形象?

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

三顾频烦天下计:追思刘备三顾茅庐请诸葛亮出山。

三顾:刘备的求贤、礼贤,也侧面表现出诸葛亮的才能可辅佐江山。“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”

天下计:诸葛亮在《隆中对》中规划去荆州、益州,外结孙权伺机攻打曹操,实现天下统一的大计。

——事业上有雄才大略

两朝开济老臣心:概述诸葛亮先后辅佐两代国君的故事。

两朝:指蜀汉先主刘备和后主刘禅两代。“开”指“开创”,“济”指“匡济危时”。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

“后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间”

老臣心:既是匡扶汉室,安顿天下的政治理想,也是尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。

——为臣子有赤胆忠心

这一联表达了诗人怎样的感情?

①对诸葛亮的无限追慕敬仰;②对明君贤臣契合关系的艳羡,借此抒发自己孤寂落寞、报国无门的悲愤。

诸葛亮 杜甫

志向抱负

境遇

北定中原,兴复汉室

刘备三顾茅庐

辅佐两朝,六出祁山

遇到明主,知遇之恩

致君尧舜上,再使风俗淳

早年仕途坎坷,

晚年漂泊西南,

疾病缠身,怀才不遇

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

这一联流露出诗人怎样的心声?

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运,据武功五丈原,与司马宣王对于渭南……相持百余日。其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。

—— 《三国志·诸葛亮传》

出师未捷——诸葛亮为伐魏,曾六次北伐中原。公元234年,他统率大军,占据了五丈原,与司马懿隔着渭水相持一百多天。八月,因积劳成疾,病逝于五丈原,葬于定军山。用典:鞠躬尽瘁,死而后已的失败的英雄形象。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

这一联流露出诗人怎样的心声?

泪满襟:表达了对诸葛亮献身精神的景仰、事业未竟的痛惜。

“英雄”指哪些人?

“英雄”指失败的英雄,也包括着诗人自己。写出了历史上一切事业未竟的英雄人物,对诸葛亮壮志未酬的深深遗憾和共鸣。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

}

}

}

}

自问自答,点明地点

描述景象,凄清冷落

称赞业绩,表达仰慕

壮志未酬,痛苦悲伤

起

承

转

合

借景抒情

借古喻己

蜀

相

本诗怀古喻今,追念诸葛亮“鞠躬尽瘁:死而后已”的可贵精神和赫赫战功,表达了诗人对诸葛亮的崇敬和强烈怀念之情;通过对诸葛亮的赞扬和惋惜,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

诗歌主旨

中国传统文学中最大的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。

——余秋雨

1、形式标志:标题中有古迹、古人名,或者在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”

2、结构上:临古地、思古人、忆其事、抒其志

3、写法上:咏史怀古诗常用典故,或写景,或对比,或衬托,或抑扬,或借古讽今、借古抒怀,或含蓄等

4、内容特点:以历史为主要内容,对历史人物的功过、历史事件的成败、朝代的兴衰发表评论,抒发感慨。或感怀身世,或借古讽今,或怀古论事。

总结:咏史怀古诗特点

总结:咏史怀古诗常见的主题情感

对古人:仰慕先贤之敬意,先贤失意之痛惜

对自己:(积极或消极):建功立业之渴望,壮志未酬之怅惘,怀才不遇之感伤,

对国家对时代:(忧国伤时)昔盛今衰之感慨,国运衰微之担忧,骄奢淫逸之押击,人民疾苦之同情

对自然:(物是人非、世事变迁、自然永恒):物是人非之惆怅,沧海桑田之感慨,自然永恒之慨叹。

总结:咏史怀古诗常见的表现手法

用典(借典故寄托自己的感伤 或对国事的讽喻)

对比(眼前的衰败荒凉与历史上的繁华兴盛形成比、文本中的人物与作者的对比)

衬托(诗人往往临古迹而抒怀,以哀景衬哀情)

景情关系(借景抒情、寓情于景、哀乐景情)

渲染氛围

以小见大

1.《蜀相》中以乐景写哀情,感叹碧草娇莺无人赏玩,显出英雄长逝,遗迹荒芜,流露出对诸葛亮的深沉悲痛的两句诗是:________________,________________。

2.《蜀相》中将诗人对诸葛亮的崇敬、仰慕和叹惋之情以及壮志难酬的苦痛熔铸在一起的千古名句是:__________________,__________________。

情景默写

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟