【2024年真题分类汇编】 21种群(含解析)

文档属性

| 名称 | 【2024年真题分类汇编】 21种群(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 867.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-09 23:23:31 | ||

图片预览

文档简介

21种群

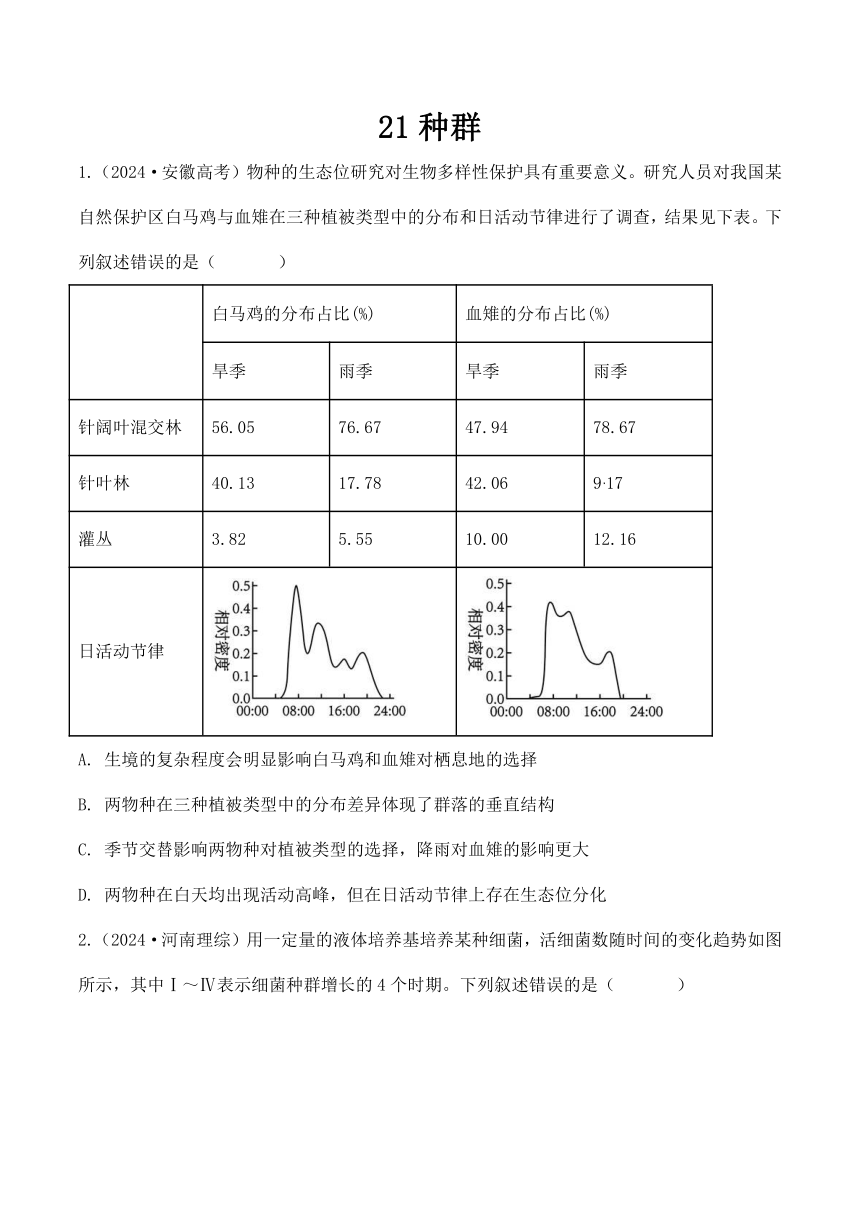

1.(2024·安徽高考)物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

针阔叶混交林 56.05 76.67 47.94 78.67

针叶林 40.13 17.78 42.06 917

灌丛 3.82 5.55 10.00 12.16

日活动节律

A. 生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择

B. 两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构

C. 季节交替影响两物种对植被类型的选择,降雨对血雉的影响更大

D. 两物种在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

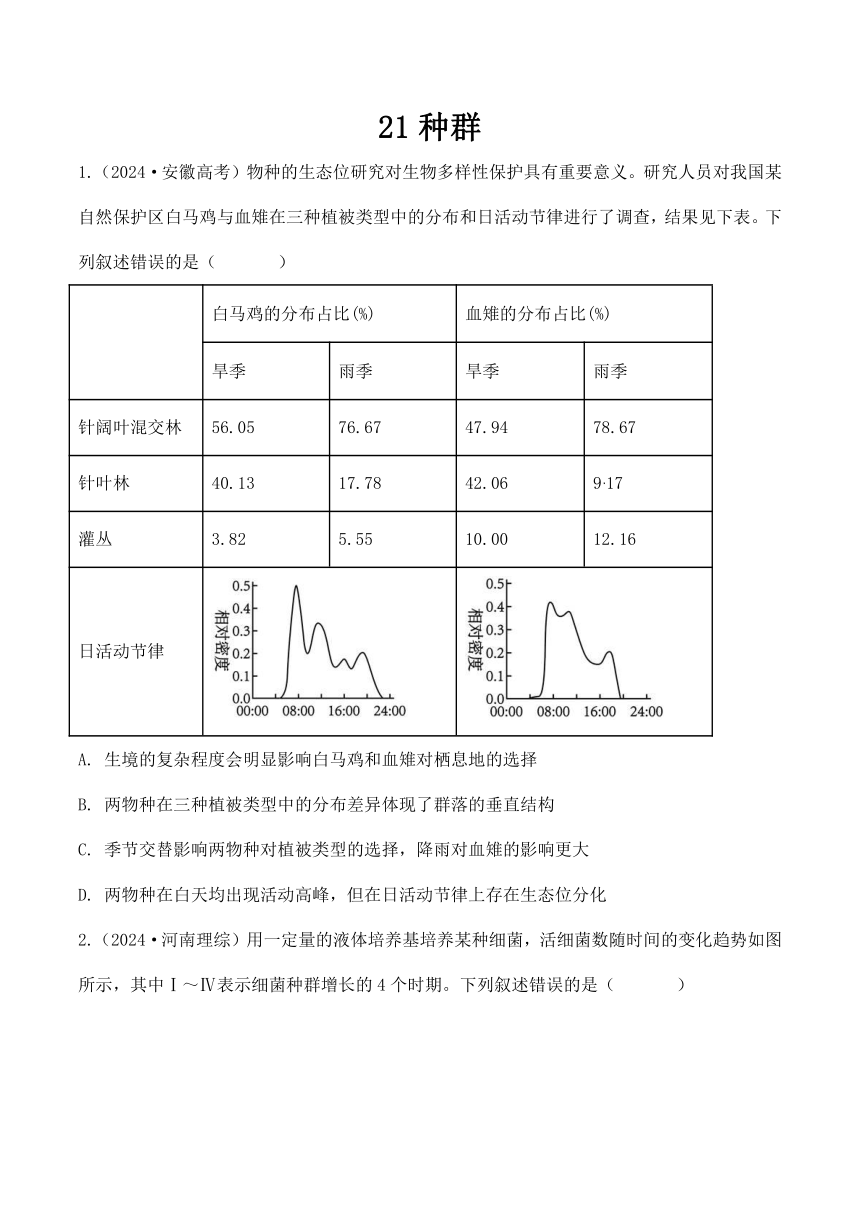

2.(2024·河南理综)用一定量的液体培养基培养某种细菌,活细菌数随时间的变化趋势如图所示,其中Ⅰ~Ⅳ表示细菌种群增长的4个时期。下列叙述错误的是( )

A. 培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖

B. Ⅱ期细菌数量增长快,存在“J”形增长阶段

C. Ⅲ期细菌没有增殖和死亡,总数保持相对稳定

D. Ⅳ期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏

3.(2024·6月浙江卷)黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性,产卵过后变为雄性。研究人员对洞庭湖周边某水域捕获1178尾野生黄鳝进行年龄及性别的鉴定,结果如下表。

生长期 体长(cm) 尾数 雌性 雄性

尾数 比例(%) 尾数 比例(%)

Ⅰ龄 ≤30.0 656 633 965 8 1.2

Ⅱ龄 30.1~50.0 512 327 63.9 116 22.7

Ⅲ龄 50.1~55.0 6 2 33.3 4 66.7

Ⅳ龄 ≥55.1 4 0 0.0 4 100.0

下列叙述正确的是( )

A. 该黄鳝种群的年龄结构为衰退型

B. 种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性

C. 随年龄增长雄黄鳝数量逐渐增加

D. 该黄鳝种群的雌雄比例约为1∶1

4.(2024·山东卷)棉蚜是个体微小、肉眼可见的害虫。与不抗棉蚜棉花品种相比,抗棉蚜棉花品种体内某种次生代谢物的含量高,该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用。下列说法错误的是( )

A. 统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法

B. 棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关

C. 提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于化学防治

D. 若用该次生代谢物防治棉蚜,需评估其对棉蚜天敌的影响

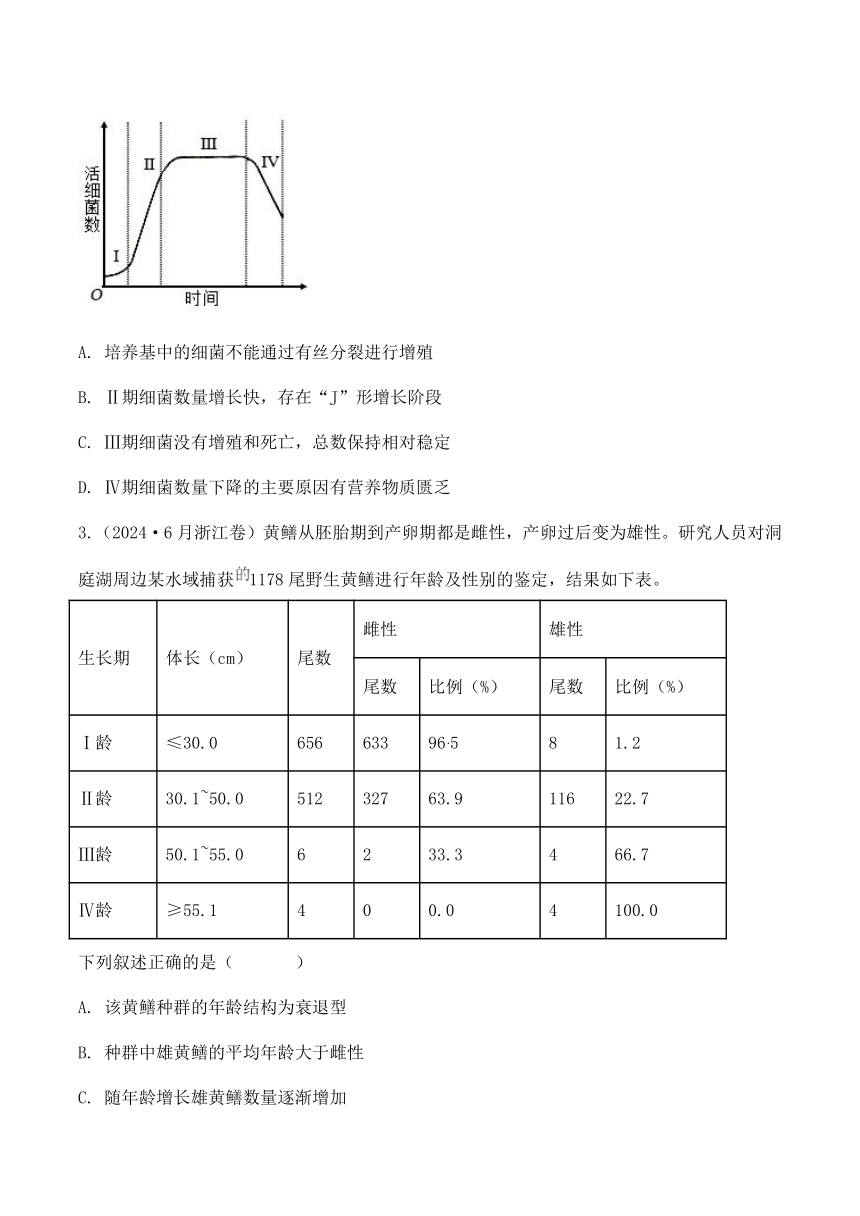

5.(2024·山东卷)(多选)种群增长率等于出生率减死亡率。不同物种的甲、乙种群在一段时间内的增长率与种群密度的关系如图所示。已知随时间推移种群密度逐渐增加,a为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度;甲、乙中有一个种群个体间存在共同抵御天敌等种内互助。下列说法正确的是( )

A. 乙种群存在种内互助

B. 由a至c,乙种群单位时间内增加的个体数逐渐增多

C. 由a至c,乙种群的数量增长曲线呈“S”形

D. a至b阶段,甲种群的年龄结构为衰退型

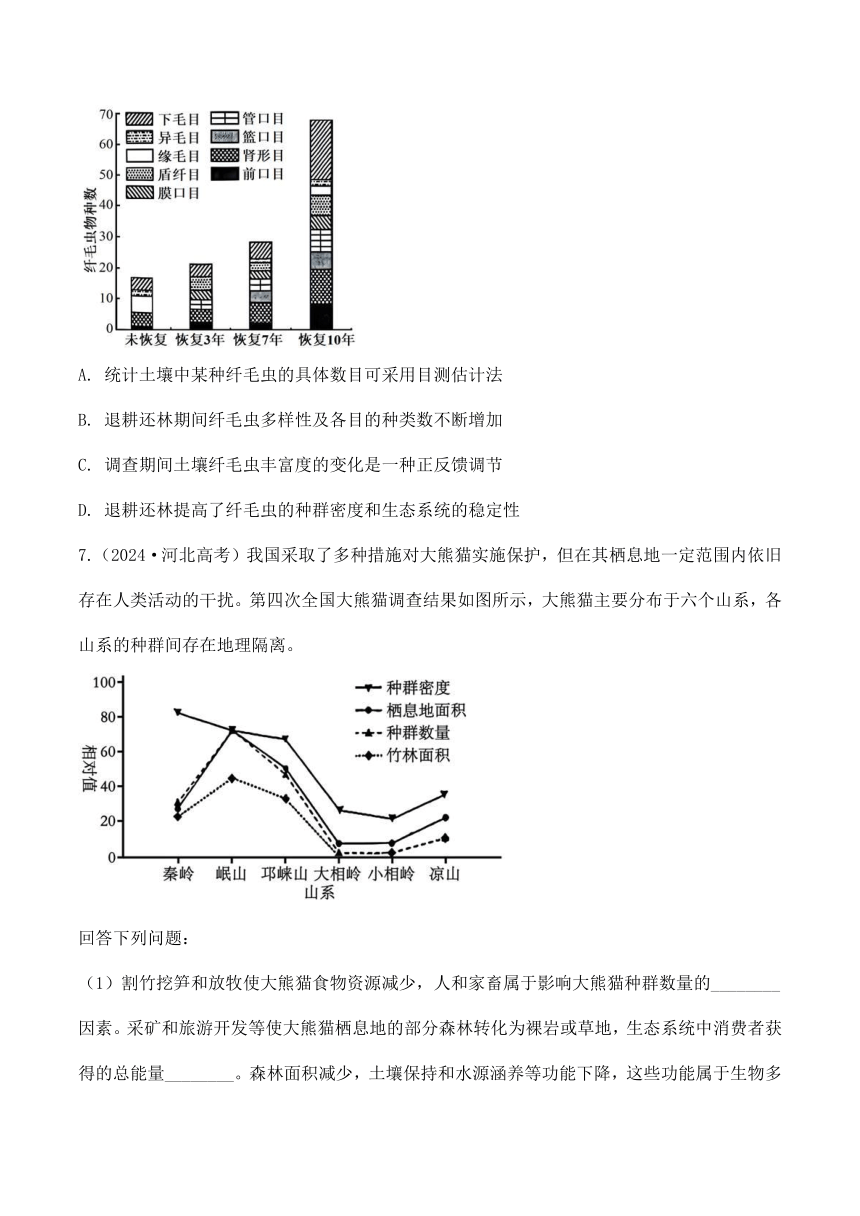

6.(2024·湖南卷)(多选)土壤中纤毛虫的动态变化可反映生态环境的变化。某地实施退耕还林后,10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数情况如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 统计土壤中某种纤毛虫的具体数目可采用目测估计法

B. 退耕还林期间纤毛虫多样性及各目的种类数不断增加

C. 调查期间土壤纤毛虫丰富度的变化是一种正反馈调节

D. 退耕还林提高了纤毛虫的种群密度和生态系统的稳定性

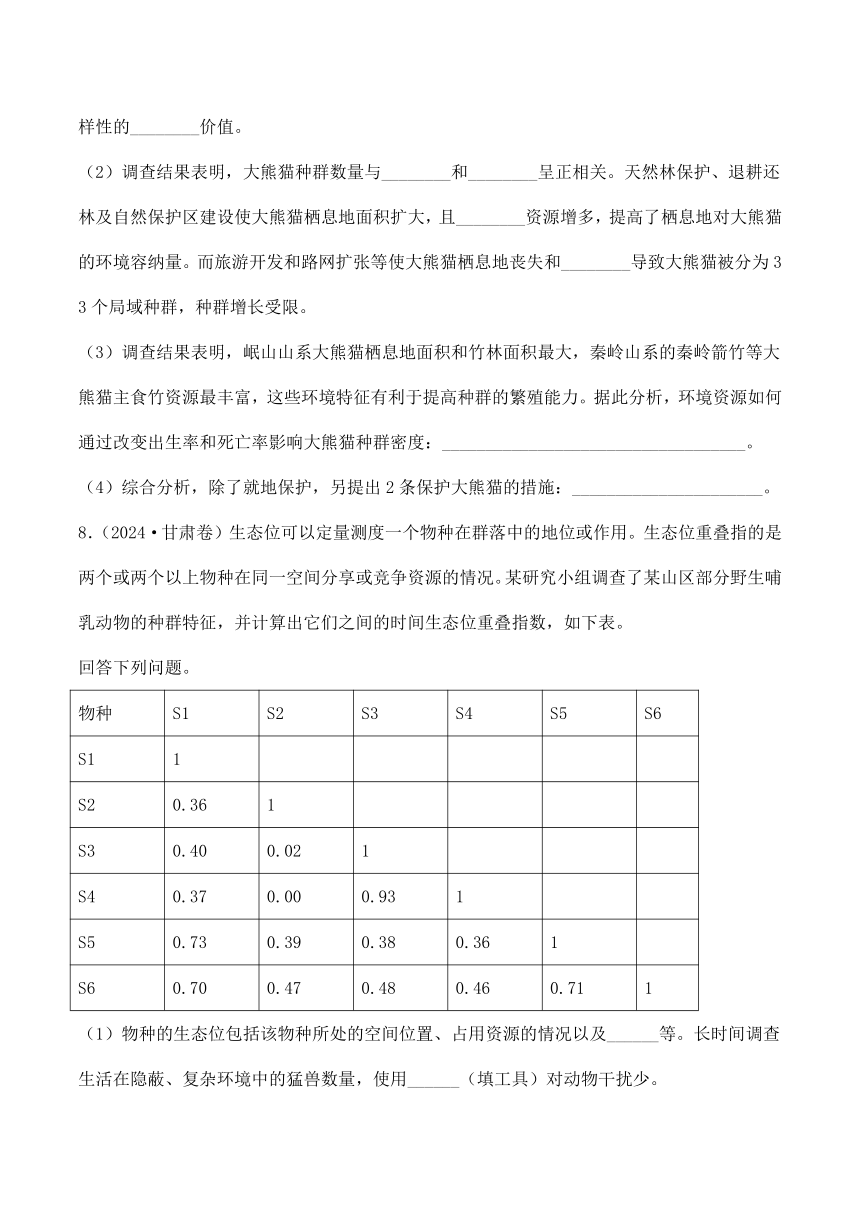

7.(2024·河北高考)我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的________因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量________。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的________价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与________和________呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且________资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和________导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)调查结果表明,岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大,秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富,这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析,环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度:___________________________________。

(4)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施:______________________。

8.(2024·甘肃卷)生态位可以定量测度一个物种在群落中的地位或作用。生态位重叠指的是两个或两个以上物种在同一空间分享或竞争资源的情况。某研究小组调查了某山区部分野生哺乳动物的种群特征,并计算出它们之间的时间生态位重叠指数,如下表。

回答下列问题。

物种 S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 1

S2 0.36 1

S3 0.40 0.02 1

S4 0.37 0.00 0.93 1

S5 0.73 0.39 0.38 0.36 1

S6 0.70 0.47 0.48 0.46 0.71 1

(1)物种的生态位包括该物种所处的空间位置、占用资源的情况以及______等。长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量,使用______(填工具)对动物干扰少。

(2)具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较______(填“大”或“小”)。那么,物种S1的猎物有可能是物种___ ___和物种__ ____。

(3)物种S3和物种S4可能是同一属的动物,上表中支持此观点的证据是____ __。

(4)已知物种S2是夜行性动物,那么最有可能属于昼行性动物的是物种 和物种_____ 判断依据是___ ___。

9.(2024·吉林卷)为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和______上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复______(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______(填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过______调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和______。

(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为______只;当年最大捕捞量不能超过______只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是______。

答案解析

1.(2024·安徽高考)物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

针阔叶混交林 56.05 76.67 47.94 78.67

针叶林 40.13 17.78 42.06 917

灌丛 3.82 5.55 10.00 12.16

日活动节律

A. 生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择

B. 两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构

C. 季节交替影响两物种对植被类型的选择,降雨对血雉的影响更大

D. 两物种在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

【答案】B

【解析】

【分析】生态位是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。

【选项解读】A、从灌丛到针叶林,再到针阔叶混交林,生境越来越复杂,由表格数据可知,其白马鸡和血雉分布占比会发生改变,说明生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择。A正确

B、垂直结构是指群落在垂直方向上的分层现象,两物种在三种植被类型中的分布属于不同地域的分布,不在同一个生态系统,其分布差异不是群落的垂直结构。B错误

C、由表格数据可知,季节交替(旱季和雨季)影响两物种对植被类型的选择,如旱季时,针阔叶混交林白马鸡的分布占比高,而血雉的分布占比更低。三种植被类型中,旱季与雨季血雉的分布占比差值大于白马鸡的分布占比差值,说明降雨对血雉的影响更大。C正确

D、由图可知,两物种在8:00左右相对密度最大,说明两物种在白天均出现活动高峰,一天的时间内,其相对密度会很大的波动,说明在日活动节律上两物种存在生态位分化。D正确

故选B。

2.(2024·河南理综)用一定量的液体培养基培养某种细菌,活细菌数随时间的变化趋势如图所示,其中Ⅰ~Ⅳ表示细菌种群增长的4个时期。下列叙述错误的是( )

A. 培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖

B. Ⅱ期细菌数量增长快,存在“J”形增长阶段

C. Ⅲ期细菌没有增殖和死亡,总数保持相对稳定

D. Ⅳ期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏

【答案】C

【解析】

【分析】分析题图:细菌种群增长开始时呈现S曲线,达到K值后,由于营养物质消耗、代谢产物积累,种群数量逐渐下降。

【选项解读】A、有丝分裂是真核细胞的增殖方式,细菌是原核细胞,进行二分裂,所以培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖。A正确

B、Ⅱ期由于资源充足,细菌经过一段的调整适应,种群增长可能会短暂出现“J”形的增长。B正确

C、Ⅲ期细菌的增殖速率和死亡速率基本相等,总数保持相对稳定。C错误

D、Ⅳ期培养基中营养物质含量减少和代谢产物积累,细菌种群数量会下降。D正确

故选C。

3.(2024·6月浙江卷)黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性,产卵过后变为雄性。研究人员对洞庭湖周边某水域捕获1178尾野生黄鳝进行年龄及性别的鉴定,结果如下表。

生长期 体长(cm) 尾数 雌性 雄性

尾数 比例(%) 尾数 比例(%)

Ⅰ龄 ≤30.0 656 633 965 8 1.2

Ⅱ龄 30.1~50.0 512 327 63.9 116 22.7

Ⅲ龄 50.1~55.0 6 2 33.3 4 66.7

Ⅳ龄 ≥55.1 4 0 0.0 4 100.0

下列叙述正确的是( )

A. 该黄鳝种群的年龄结构为衰退型

B. 种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性

C. 随年龄增长雄黄鳝数量逐渐增加

D. 该黄鳝种群的雌雄比例约为1∶1

【答案】B

【解析】

【分析】种群的年龄结构是指种群中各年龄期个体数目的比例。性别比例是指种群中雄性个体和雌性个体数量的比例。

【选项解读】A、由表中信息可知:该黄鳝种群幼年(Ⅰ龄期)的个体多,老年(Ⅳ龄期)的个体少,说明该黄鳝种群的年龄结构为增长型。A错误

B、由题意“黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性,产卵过后变为雄性”可推知:种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性。B正确

C、分析表中信息可知:Ⅱ龄期雄黄鳝数量最多,Ⅰ龄期、Ⅲ龄期和Ⅳ龄期雄黄鳝数量非常少。C错误

D、表中信息显示:各年龄期雌性个体的总数明显大于雄性性个体的总数,说明该黄鳝种群的雌雄比例不是1∶1。D错误

故选B。

4.(2024·山东卷)棉蚜是个体微小、肉眼可见的害虫。与不抗棉蚜棉花品种相比,抗棉蚜棉花品种体内某种次生代谢物的含量高,该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用。下列说法错误的是( )

A. 统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法

B. 棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关

C. 提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于化学防治

D. 若用该次生代谢物防治棉蚜,需评估其对棉蚜天敌的影响

【答案】C

【解析】

【分析】探究土壤中动物类群丰富度时,常用取样器取样法进行采集,用目测估计法或记名计算法进行统计。

影响种群数量变化的因素分两类,一类是密度制约因素,即影响程度与种群密度有密切关系的因素,如食物、流行性传染病等;另一类是非密度制约因素,即影响程度与种群密度无关的因素,气候、降水等的变化,影响程度与种群密度没有关系,属于非密度制约因素。

【选项解读】A、统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法或记名计算法。A正确

B、棉蚜天敌属于密度制约因素,因此棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关。B正确

C、提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于生物防治。C错误

D、该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用,也可能对棉蚜天敌也有影响,说明若用该次生代谢物防治棉蚜,需评估其对棉蚜天敌的影响。D正确

故选C。

5.(2024·山东卷)(多选)种群增长率等于出生率减死亡率。不同物种的甲、乙种群在一段时间内的增长率与种群密度的关系如图所示。已知随时间推移种群密度逐渐增加,a为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度;甲、乙中有一个种群个体间存在共同抵御天敌等种内互助。下列说法正确的是( )

A. 乙种群存在种内互助

B. 由a至c,乙种群单位时间内增加的个体数逐渐增多

C. 由a至c,乙种群的数量增长曲线呈“S”形

D. a至b阶段,甲种群的年龄结构为衰退型

【答案】AC

【解析】

【分析】由图可知,横坐标是种群密度,纵坐标是种群增长率,随种群密度增加,甲种群增长率逐渐下降,乙种群增长率先增大后逐渐下降。

【选项解读】A、a为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度,而由a至c,乙种群的种群增长率先增大后减小,说明其存在种内互助,避免种群灭绝。A正确

B、由a至c,乙种群种群增长率先增大后减小,说明呈S形增长,增加的个体数目先增大后减小。B错误

C、由a至c,乙种群的种群增长率先增大后逐渐下降为0,增长率变为0时,种群数量达到最大,故乙种群数量增长曲线呈“S”形。C正确

D、a至b阶段,甲种群增长率大于0,即出生率大于死亡率,其年龄结构为增长型。D错误

故选AC。

6.(2024·湖南卷)(多选)土壤中纤毛虫的动态变化可反映生态环境的变化。某地实施退耕还林后,10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数情况如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 统计土壤中某种纤毛虫的具体数目可采用目测估计法

B. 退耕还林期间纤毛虫多样性及各目的种类数不断增加

C. 调查期间土壤纤毛虫丰富度的变化是一种正反馈调节

D. 退耕还林提高了纤毛虫的种群密度和生态系统的稳定性

【答案】ABD

【解析】

【分析】据图分析,某地实施退耕还林后,10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数在不断增加。

【选项解读】A、利用目测估计法只能确定某种纤毛虫的相对数量。A错误

B、分析题图可知,退耕还林期间纤毛虫的多样性增加,但某些目的种类数会出现波动。B错误

C、土壤纤毛虫丰富度增大,有利于改善生态环境,而生态环境的改善又会进一步增大纤毛虫的丰富度,这是一种正反馈调节。C正确

D、仅根据题干信息,无法得知退耕还林对纤毛虫种群密度的影响。D错误

故选ABD。

7.(2024·河北高考)我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的________因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量________。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的________价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与________和________呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且________资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和________导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)调查结果表明,岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大,秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富,这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析,环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度:___________________________________。

(4)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施:______________________。

【答案】(1) ① 生物(密度制约) ② 减少 ③ 间接

(2) ① 栖息地面积 ② 竹林面积 ③ 食物 ④ 碎片化

(3)丰富的食物资源和适宜的栖息空间可以提高大熊猫的繁殖,增加出生率,也可以降低种内竞争,减少死亡率,进而提高大熊猫的种群密度;大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,有助于扩大大熊猫的遗传多样性;也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度,对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益

【解析】

【分析】影响种群数量的因素可分为生物因素和非生物因素。一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,称为密度制约因素;气温和干旱等气候因素以及地震、 火灾等自然灾害属于非生物因素,对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素。

人类活动对野生物种生存环境的破坏,主要表现为使得某些物种的栖息地丧失和碎片化。将森林砍伐或开垦为耕地,交通(高速公路、高速铁路)和水利(修建水坝)设施、房地产工程项目的修建,都可能导致某些野生物种栖息地的丧失或者碎片化。

【小问详解】

(1)人和家畜会与大熊猫竞争食物资源,属于种间竞争关系,属于影响大熊猫种群数量的生物因素,因为对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,也称为密度制约因素;采矿和旅游开发等导致森林面积减少,生态系统中生产者减少,固定的太阳能减少,因此生态系统中消费者获得的总能量减少;森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这属于调节生态系统的功能,属于间接价值。

(2)由图可知,与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积,说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关;由图可知,竹林面积和栖息地面积与大熊猫种群数量呈正比,因此通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物(竹林面积)资源增多,可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量;根据题意,人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群,说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

(3)根据题意,栖息地面积和食物资源均会影响种群繁殖能力,即影响种群出生率,则大熊猫栖息地面积和竹林面积增大,会提高种群繁殖能力,出生率上升,同时种内竞争减弱,死亡率减小,进而提高种群密度,若大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)对于保护大熊猫的措施,除了就地保护之外,还可以易地保护,如将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题,同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地,大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间,从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度。对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益;还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。

8.(2024·甘肃卷)生态位可以定量测度一个物种在群落中的地位或作用。生态位重叠指的是两个或两个以上物种在同一空间分享或竞争资源的情况。某研究小组调查了某山区部分野生哺乳动物的种群特征,并计算出它们之间的时间生态位重叠指数,如下表。

回答下列问题。

物种 S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 1

S2 0.36 1

S3 0.40 0.02 1

S4 0.37 0.00 0.93 1

S5 0.73 0.39 0.38 0.36 1

S6 0.70 0.47 0.48 0.46 0.71 1

(1)物种的生态位包括该物种所处的空间位置、占用资源的情况以及______等。长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量,使用______(填工具)对动物干扰少。

(2)具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较______(填“大”或“小”)。那么,物种S1的猎物有可能是物种___ ___和物种__ ____。

(3)物种S3和物种S4可能是同一属的动物,上表中支持此观点的证据是____ __。

(4)已知物种S2是夜行性动物,那么最有可能属于昼行性动物的是物种 和物种_____ 判断依据是___ ___。

【答案】(1)与其他物种的关系;红外触发相机

(2)大 S5 S6

(3)二者的时间生态位重叠指数较大,为0.93,说明它们的栖息地、食物、天敌等相似度更高

(4)S3 S4 它们与物种S2的时间生态位重叠指数较小,分别是0.02、0,说明它们与物种S2在时间维度上几乎不重叠

【解析】

【分析】生态位:一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况、以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。生态位是生态学中的一个重要概念,指物种在生物群落或生态系统中的地位和角色。对于某一生物种群来说,其只能生活在一定环境条件范围内,并利用特定的资源,甚至只能在特殊时间里在该环境出现。这些因子的交叉情况描

述了生态位。生态位主要是指在自然生态系统中的一个种群在时间、空间的位置及其与相关

种群之间的功能关系

【小问详解】

(1)一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况、以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量,使用红外触发相机对动物干扰少。

(2)存在捕食关系的两个物种生态位有重叠当两个物种利用同一资源或共同占有某一资源因素(食物、营养成分、空间等)时,就会出现生态位重叠现象。所以具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较大;因此由表格可以看出,S1与S5、S6的重叠指数最大,因此物种S1的猎物有可能是物种S5和物种S6。

(3)由表格信息可知,物种S3和物种S4二者的时间生态位重叠指数较大,为0.93,说明它们的栖息地、食物、天敌等相似度更高,因此二者可能属于同一属的动物。

(4)由表格信息可知,S3和物种S4与物种S2的时间生态位重叠指数较小,分别是0.02、0,说明它们与物种S2在时间维度上几乎不重叠因此最有可能属于昼行性动物的是物种S3和物种S4

故答案为:

9.(2024·吉林卷)为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和______上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复______(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______(填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过______调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和______。

(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为______只;当年最大捕捞量不能超过______只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是______。

【答案】(1) ① 死亡率 ② 缓解 ③ 间接

(2) ① 负反馈 ② 收支平衡

(3) ① 9 ② 29 ③ 处于B状态的岩龙虾种群数量为34只时,若当年最大捕捞量超过29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退

【解析】

【分析】负反馈调节是生态系统自我调节的基础,它是生态系统中普遍存在的一种抑制性调节机制 。 例如,在草原生态系统中, 食草动物瞪羚的数量增加,会引起其天敌猎豹数量的增加和草数量的下降,两者共同作用引起瞪羚种群数量下降,维持了生态系统中瞪羚数量的稳定。

【小问详解】

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和死亡率上升,乙区域禁捕后,捕食者数量恢复,大量捕食海胆,导致海胆数目下降,缓解了海胆的种内竞争,以上研究说明捕捞能通过影响海胆的数目间接降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)负反馈调节是生态系统自我调节的基础,因此根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过负反馈调节机制恢复到乙区域的状态。处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡的特征。

(3)分析图2可知,B状态的岩龙虾种群数量为34只,岩龙虾种群数量为25只时,该种群的增长速率最快,因此为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为34-25=9只;当年最大捕捞量超过34-5=29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退,需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续。

1.(2024·安徽高考)物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

针阔叶混交林 56.05 76.67 47.94 78.67

针叶林 40.13 17.78 42.06 917

灌丛 3.82 5.55 10.00 12.16

日活动节律

A. 生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择

B. 两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构

C. 季节交替影响两物种对植被类型的选择,降雨对血雉的影响更大

D. 两物种在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

2.(2024·河南理综)用一定量的液体培养基培养某种细菌,活细菌数随时间的变化趋势如图所示,其中Ⅰ~Ⅳ表示细菌种群增长的4个时期。下列叙述错误的是( )

A. 培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖

B. Ⅱ期细菌数量增长快,存在“J”形增长阶段

C. Ⅲ期细菌没有增殖和死亡,总数保持相对稳定

D. Ⅳ期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏

3.(2024·6月浙江卷)黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性,产卵过后变为雄性。研究人员对洞庭湖周边某水域捕获1178尾野生黄鳝进行年龄及性别的鉴定,结果如下表。

生长期 体长(cm) 尾数 雌性 雄性

尾数 比例(%) 尾数 比例(%)

Ⅰ龄 ≤30.0 656 633 965 8 1.2

Ⅱ龄 30.1~50.0 512 327 63.9 116 22.7

Ⅲ龄 50.1~55.0 6 2 33.3 4 66.7

Ⅳ龄 ≥55.1 4 0 0.0 4 100.0

下列叙述正确的是( )

A. 该黄鳝种群的年龄结构为衰退型

B. 种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性

C. 随年龄增长雄黄鳝数量逐渐增加

D. 该黄鳝种群的雌雄比例约为1∶1

4.(2024·山东卷)棉蚜是个体微小、肉眼可见的害虫。与不抗棉蚜棉花品种相比,抗棉蚜棉花品种体内某种次生代谢物的含量高,该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用。下列说法错误的是( )

A. 统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法

B. 棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关

C. 提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于化学防治

D. 若用该次生代谢物防治棉蚜,需评估其对棉蚜天敌的影响

5.(2024·山东卷)(多选)种群增长率等于出生率减死亡率。不同物种的甲、乙种群在一段时间内的增长率与种群密度的关系如图所示。已知随时间推移种群密度逐渐增加,a为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度;甲、乙中有一个种群个体间存在共同抵御天敌等种内互助。下列说法正确的是( )

A. 乙种群存在种内互助

B. 由a至c,乙种群单位时间内增加的个体数逐渐增多

C. 由a至c,乙种群的数量增长曲线呈“S”形

D. a至b阶段,甲种群的年龄结构为衰退型

6.(2024·湖南卷)(多选)土壤中纤毛虫的动态变化可反映生态环境的变化。某地实施退耕还林后,10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数情况如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 统计土壤中某种纤毛虫的具体数目可采用目测估计法

B. 退耕还林期间纤毛虫多样性及各目的种类数不断增加

C. 调查期间土壤纤毛虫丰富度的变化是一种正反馈调节

D. 退耕还林提高了纤毛虫的种群密度和生态系统的稳定性

7.(2024·河北高考)我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的________因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量________。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的________价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与________和________呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且________资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和________导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)调查结果表明,岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大,秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富,这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析,环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度:___________________________________。

(4)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施:______________________。

8.(2024·甘肃卷)生态位可以定量测度一个物种在群落中的地位或作用。生态位重叠指的是两个或两个以上物种在同一空间分享或竞争资源的情况。某研究小组调查了某山区部分野生哺乳动物的种群特征,并计算出它们之间的时间生态位重叠指数,如下表。

回答下列问题。

物种 S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 1

S2 0.36 1

S3 0.40 0.02 1

S4 0.37 0.00 0.93 1

S5 0.73 0.39 0.38 0.36 1

S6 0.70 0.47 0.48 0.46 0.71 1

(1)物种的生态位包括该物种所处的空间位置、占用资源的情况以及______等。长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量,使用______(填工具)对动物干扰少。

(2)具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较______(填“大”或“小”)。那么,物种S1的猎物有可能是物种___ ___和物种__ ____。

(3)物种S3和物种S4可能是同一属的动物,上表中支持此观点的证据是____ __。

(4)已知物种S2是夜行性动物,那么最有可能属于昼行性动物的是物种 和物种_____ 判断依据是___ ___。

9.(2024·吉林卷)为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和______上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复______(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______(填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过______调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和______。

(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为______只;当年最大捕捞量不能超过______只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是______。

答案解析

1.(2024·安徽高考)物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

针阔叶混交林 56.05 76.67 47.94 78.67

针叶林 40.13 17.78 42.06 917

灌丛 3.82 5.55 10.00 12.16

日活动节律

A. 生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择

B. 两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构

C. 季节交替影响两物种对植被类型的选择,降雨对血雉的影响更大

D. 两物种在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

【答案】B

【解析】

【分析】生态位是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。

【选项解读】A、从灌丛到针叶林,再到针阔叶混交林,生境越来越复杂,由表格数据可知,其白马鸡和血雉分布占比会发生改变,说明生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择。A正确

B、垂直结构是指群落在垂直方向上的分层现象,两物种在三种植被类型中的分布属于不同地域的分布,不在同一个生态系统,其分布差异不是群落的垂直结构。B错误

C、由表格数据可知,季节交替(旱季和雨季)影响两物种对植被类型的选择,如旱季时,针阔叶混交林白马鸡的分布占比高,而血雉的分布占比更低。三种植被类型中,旱季与雨季血雉的分布占比差值大于白马鸡的分布占比差值,说明降雨对血雉的影响更大。C正确

D、由图可知,两物种在8:00左右相对密度最大,说明两物种在白天均出现活动高峰,一天的时间内,其相对密度会很大的波动,说明在日活动节律上两物种存在生态位分化。D正确

故选B。

2.(2024·河南理综)用一定量的液体培养基培养某种细菌,活细菌数随时间的变化趋势如图所示,其中Ⅰ~Ⅳ表示细菌种群增长的4个时期。下列叙述错误的是( )

A. 培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖

B. Ⅱ期细菌数量增长快,存在“J”形增长阶段

C. Ⅲ期细菌没有增殖和死亡,总数保持相对稳定

D. Ⅳ期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏

【答案】C

【解析】

【分析】分析题图:细菌种群增长开始时呈现S曲线,达到K值后,由于营养物质消耗、代谢产物积累,种群数量逐渐下降。

【选项解读】A、有丝分裂是真核细胞的增殖方式,细菌是原核细胞,进行二分裂,所以培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖。A正确

B、Ⅱ期由于资源充足,细菌经过一段的调整适应,种群增长可能会短暂出现“J”形的增长。B正确

C、Ⅲ期细菌的增殖速率和死亡速率基本相等,总数保持相对稳定。C错误

D、Ⅳ期培养基中营养物质含量减少和代谢产物积累,细菌种群数量会下降。D正确

故选C。

3.(2024·6月浙江卷)黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性,产卵过后变为雄性。研究人员对洞庭湖周边某水域捕获1178尾野生黄鳝进行年龄及性别的鉴定,结果如下表。

生长期 体长(cm) 尾数 雌性 雄性

尾数 比例(%) 尾数 比例(%)

Ⅰ龄 ≤30.0 656 633 965 8 1.2

Ⅱ龄 30.1~50.0 512 327 63.9 116 22.7

Ⅲ龄 50.1~55.0 6 2 33.3 4 66.7

Ⅳ龄 ≥55.1 4 0 0.0 4 100.0

下列叙述正确的是( )

A. 该黄鳝种群的年龄结构为衰退型

B. 种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性

C. 随年龄增长雄黄鳝数量逐渐增加

D. 该黄鳝种群的雌雄比例约为1∶1

【答案】B

【解析】

【分析】种群的年龄结构是指种群中各年龄期个体数目的比例。性别比例是指种群中雄性个体和雌性个体数量的比例。

【选项解读】A、由表中信息可知:该黄鳝种群幼年(Ⅰ龄期)的个体多,老年(Ⅳ龄期)的个体少,说明该黄鳝种群的年龄结构为增长型。A错误

B、由题意“黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性,产卵过后变为雄性”可推知:种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性。B正确

C、分析表中信息可知:Ⅱ龄期雄黄鳝数量最多,Ⅰ龄期、Ⅲ龄期和Ⅳ龄期雄黄鳝数量非常少。C错误

D、表中信息显示:各年龄期雌性个体的总数明显大于雄性性个体的总数,说明该黄鳝种群的雌雄比例不是1∶1。D错误

故选B。

4.(2024·山东卷)棉蚜是个体微小、肉眼可见的害虫。与不抗棉蚜棉花品种相比,抗棉蚜棉花品种体内某种次生代谢物的含量高,该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用。下列说法错误的是( )

A. 统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法

B. 棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关

C. 提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于化学防治

D. 若用该次生代谢物防治棉蚜,需评估其对棉蚜天敌的影响

【答案】C

【解析】

【分析】探究土壤中动物类群丰富度时,常用取样器取样法进行采集,用目测估计法或记名计算法进行统计。

影响种群数量变化的因素分两类,一类是密度制约因素,即影响程度与种群密度有密切关系的因素,如食物、流行性传染病等;另一类是非密度制约因素,即影响程度与种群密度无关的因素,气候、降水等的变化,影响程度与种群密度没有关系,属于非密度制约因素。

【选项解读】A、统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法或记名计算法。A正确

B、棉蚜天敌属于密度制约因素,因此棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关。B正确

C、提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于生物防治。C错误

D、该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用,也可能对棉蚜天敌也有影响,说明若用该次生代谢物防治棉蚜,需评估其对棉蚜天敌的影响。D正确

故选C。

5.(2024·山东卷)(多选)种群增长率等于出生率减死亡率。不同物种的甲、乙种群在一段时间内的增长率与种群密度的关系如图所示。已知随时间推移种群密度逐渐增加,a为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度;甲、乙中有一个种群个体间存在共同抵御天敌等种内互助。下列说法正确的是( )

A. 乙种群存在种内互助

B. 由a至c,乙种群单位时间内增加的个体数逐渐增多

C. 由a至c,乙种群的数量增长曲线呈“S”形

D. a至b阶段,甲种群的年龄结构为衰退型

【答案】AC

【解析】

【分析】由图可知,横坐标是种群密度,纵坐标是种群增长率,随种群密度增加,甲种群增长率逐渐下降,乙种群增长率先增大后逐渐下降。

【选项解读】A、a为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度,而由a至c,乙种群的种群增长率先增大后减小,说明其存在种内互助,避免种群灭绝。A正确

B、由a至c,乙种群种群增长率先增大后减小,说明呈S形增长,增加的个体数目先增大后减小。B错误

C、由a至c,乙种群的种群增长率先增大后逐渐下降为0,增长率变为0时,种群数量达到最大,故乙种群数量增长曲线呈“S”形。C正确

D、a至b阶段,甲种群增长率大于0,即出生率大于死亡率,其年龄结构为增长型。D错误

故选AC。

6.(2024·湖南卷)(多选)土壤中纤毛虫的动态变化可反映生态环境的变化。某地实施退耕还林后,10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数情况如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 统计土壤中某种纤毛虫的具体数目可采用目测估计法

B. 退耕还林期间纤毛虫多样性及各目的种类数不断增加

C. 调查期间土壤纤毛虫丰富度的变化是一种正反馈调节

D. 退耕还林提高了纤毛虫的种群密度和生态系统的稳定性

【答案】ABD

【解析】

【分析】据图分析,某地实施退耕还林后,10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数在不断增加。

【选项解读】A、利用目测估计法只能确定某种纤毛虫的相对数量。A错误

B、分析题图可知,退耕还林期间纤毛虫的多样性增加,但某些目的种类数会出现波动。B错误

C、土壤纤毛虫丰富度增大,有利于改善生态环境,而生态环境的改善又会进一步增大纤毛虫的丰富度,这是一种正反馈调节。C正确

D、仅根据题干信息,无法得知退耕还林对纤毛虫种群密度的影响。D错误

故选ABD。

7.(2024·河北高考)我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的________因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量________。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的________价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与________和________呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且________资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和________导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)调查结果表明,岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大,秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富,这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析,环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度:___________________________________。

(4)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施:______________________。

【答案】(1) ① 生物(密度制约) ② 减少 ③ 间接

(2) ① 栖息地面积 ② 竹林面积 ③ 食物 ④ 碎片化

(3)丰富的食物资源和适宜的栖息空间可以提高大熊猫的繁殖,增加出生率,也可以降低种内竞争,减少死亡率,进而提高大熊猫的种群密度;大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,有助于扩大大熊猫的遗传多样性;也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度,对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益

【解析】

【分析】影响种群数量的因素可分为生物因素和非生物因素。一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,称为密度制约因素;气温和干旱等气候因素以及地震、 火灾等自然灾害属于非生物因素,对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素。

人类活动对野生物种生存环境的破坏,主要表现为使得某些物种的栖息地丧失和碎片化。将森林砍伐或开垦为耕地,交通(高速公路、高速铁路)和水利(修建水坝)设施、房地产工程项目的修建,都可能导致某些野生物种栖息地的丧失或者碎片化。

【小问详解】

(1)人和家畜会与大熊猫竞争食物资源,属于种间竞争关系,属于影响大熊猫种群数量的生物因素,因为对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,也称为密度制约因素;采矿和旅游开发等导致森林面积减少,生态系统中生产者减少,固定的太阳能减少,因此生态系统中消费者获得的总能量减少;森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这属于调节生态系统的功能,属于间接价值。

(2)由图可知,与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积,说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关;由图可知,竹林面积和栖息地面积与大熊猫种群数量呈正比,因此通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物(竹林面积)资源增多,可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量;根据题意,人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群,说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

(3)根据题意,栖息地面积和食物资源均会影响种群繁殖能力,即影响种群出生率,则大熊猫栖息地面积和竹林面积增大,会提高种群繁殖能力,出生率上升,同时种内竞争减弱,死亡率减小,进而提高种群密度,若大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)对于保护大熊猫的措施,除了就地保护之外,还可以易地保护,如将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题,同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地,大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间,从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度。对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益;还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。

8.(2024·甘肃卷)生态位可以定量测度一个物种在群落中的地位或作用。生态位重叠指的是两个或两个以上物种在同一空间分享或竞争资源的情况。某研究小组调查了某山区部分野生哺乳动物的种群特征,并计算出它们之间的时间生态位重叠指数,如下表。

回答下列问题。

物种 S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 1

S2 0.36 1

S3 0.40 0.02 1

S4 0.37 0.00 0.93 1

S5 0.73 0.39 0.38 0.36 1

S6 0.70 0.47 0.48 0.46 0.71 1

(1)物种的生态位包括该物种所处的空间位置、占用资源的情况以及______等。长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量,使用______(填工具)对动物干扰少。

(2)具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较______(填“大”或“小”)。那么,物种S1的猎物有可能是物种___ ___和物种__ ____。

(3)物种S3和物种S4可能是同一属的动物,上表中支持此观点的证据是____ __。

(4)已知物种S2是夜行性动物,那么最有可能属于昼行性动物的是物种 和物种_____ 判断依据是___ ___。

【答案】(1)与其他物种的关系;红外触发相机

(2)大 S5 S6

(3)二者的时间生态位重叠指数较大,为0.93,说明它们的栖息地、食物、天敌等相似度更高

(4)S3 S4 它们与物种S2的时间生态位重叠指数较小,分别是0.02、0,说明它们与物种S2在时间维度上几乎不重叠

【解析】

【分析】生态位:一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况、以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。生态位是生态学中的一个重要概念,指物种在生物群落或生态系统中的地位和角色。对于某一生物种群来说,其只能生活在一定环境条件范围内,并利用特定的资源,甚至只能在特殊时间里在该环境出现。这些因子的交叉情况描

述了生态位。生态位主要是指在自然生态系统中的一个种群在时间、空间的位置及其与相关

种群之间的功能关系

【小问详解】

(1)一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况、以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量,使用红外触发相机对动物干扰少。

(2)存在捕食关系的两个物种生态位有重叠当两个物种利用同一资源或共同占有某一资源因素(食物、营养成分、空间等)时,就会出现生态位重叠现象。所以具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较大;因此由表格可以看出,S1与S5、S6的重叠指数最大,因此物种S1的猎物有可能是物种S5和物种S6。

(3)由表格信息可知,物种S3和物种S4二者的时间生态位重叠指数较大,为0.93,说明它们的栖息地、食物、天敌等相似度更高,因此二者可能属于同一属的动物。

(4)由表格信息可知,S3和物种S4与物种S2的时间生态位重叠指数较小,分别是0.02、0,说明它们与物种S2在时间维度上几乎不重叠因此最有可能属于昼行性动物的是物种S3和物种S4

故答案为:

9.(2024·吉林卷)为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和______上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复______(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______(填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过______调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和______。

(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为______只;当年最大捕捞量不能超过______只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是______。

【答案】(1) ① 死亡率 ② 缓解 ③ 间接

(2) ① 负反馈 ② 收支平衡

(3) ① 9 ② 29 ③ 处于B状态的岩龙虾种群数量为34只时,若当年最大捕捞量超过29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退

【解析】

【分析】负反馈调节是生态系统自我调节的基础,它是生态系统中普遍存在的一种抑制性调节机制 。 例如,在草原生态系统中, 食草动物瞪羚的数量增加,会引起其天敌猎豹数量的增加和草数量的下降,两者共同作用引起瞪羚种群数量下降,维持了生态系统中瞪羚数量的稳定。

【小问详解】

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和死亡率上升,乙区域禁捕后,捕食者数量恢复,大量捕食海胆,导致海胆数目下降,缓解了海胆的种内竞争,以上研究说明捕捞能通过影响海胆的数目间接降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)负反馈调节是生态系统自我调节的基础,因此根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过负反馈调节机制恢复到乙区域的状态。处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡的特征。

(3)分析图2可知,B状态的岩龙虾种群数量为34只,岩龙虾种群数量为25只时,该种群的增长速率最快,因此为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为34-25=9只;当年最大捕捞量超过34-5=29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退,需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续。

同课章节目录