【2024年真题分类汇编】 23生态系统(含解析)

文档属性

| 名称 | 【2024年真题分类汇编】 23生态系统(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 368.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-09 23:25:16 | ||

图片预览

文档简介

23生态系统

1.(2024·6月浙江卷)生物多样性是人类赖以生存和发展的基础。下列叙述错误的是( )

A. 在城市动物园饲养濒危动物属于生物多样性的就地保护

B. 在培育转基因生物时需考虑对生物多样性的影响

C. 酸雨、全球变暖等生态环境问题会威胁生物多样性

D. 通过立法、宣传教育,让人们树立起保护生物多样性的意识

2.(2024·湖南卷)湿地是一种独特的生态系统,是绿水青山的重要组成部分。下列叙述错误的是( )

A. 在城市地区建设人工湿地可改善生态环境

B. 移除湖泊中富营养化沉积物有利于生态系统的恢复

C. 移栽适应当地环境的植物遵循了生态工程的协调原理

D. 气温和害虫对湿地某植物种群的作用强度与该种群的密度有关

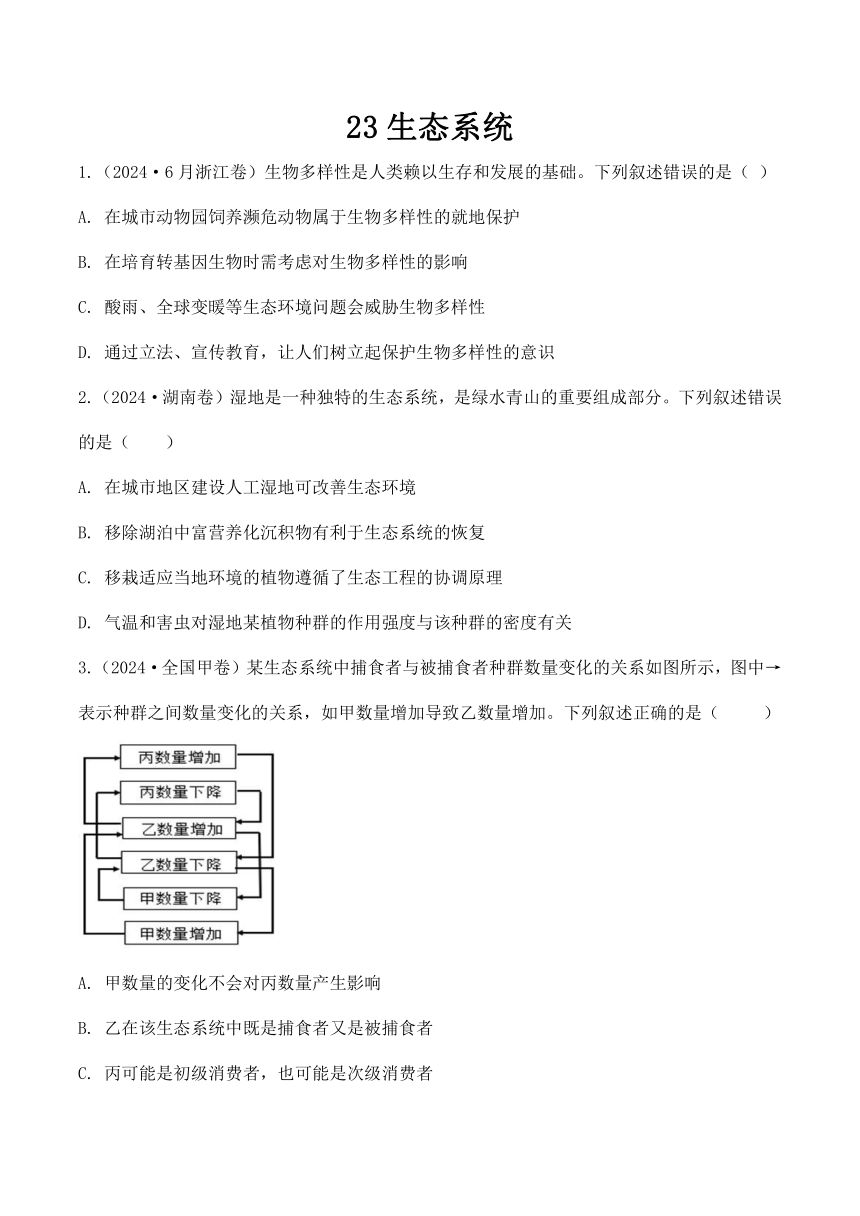

3.(2024·全国甲卷)某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示,图中→表示种群之间数量变化的关系,如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是( )

A. 甲数量的变化不会对丙数量产生影响

B. 乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C. 丙可能是初级消费者,也可能是次级消费者

D. 能量流动方向可能是甲→乙→丙,也可能是丙→乙→甲

4.(2024·安徽高考) 磷循环是生物圈物质循环的重要组成部分。磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物分解,进入环境后少量返回生物群落,大部分沉积并进一步形成岩石。岩石风化后磷再次参与循环。下列叙述错误的是( )

A. 在生物地球化学循环中,磷元素年周转量比碳元素少

B. 人类施用磷肥等农业生产活动不会改变磷循环速率

C. 磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程

D. 磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环

5.(2024·广东卷)松树受到松叶蜂幼虫攻击时,会释放植物信息素,吸引寄生蜂将卵产入松叶蜂幼虫体内,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂幼虫为食。下列分析错误的是( )

A.该过程中松树释放的信息应是化学信息

B.3种生物凭借该信息相互联系形成食物链

C.松树和寄生蜂的种间关系属于原始合作

D.该信息有利于维持松林群落的平衡与稳定

6.(2024·河北高考)我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析错误的是( )

A. “凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B. “区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C. “慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D. “六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

7.(2024·甘肃卷)热带雨林是生物多样性最高的陆地生态系统,对调节气候、保持水土、稳定碳氧平衡等起着非常重要的作用。近年来,随着人类活动影响的加剧,热带雨林面积不断减小,引起人们更多的关注和思考。下列叙述正确的是( )

A.热带雨林垂直分层较多,一般不发生光竞争

B.热带雨林水热条件较好,退化后恢复相对较快

C.热带雨林林下植物的叶片大或薄、叶绿体颗粒小

D.热带雨林物种组成和结构复杂,物质循环相对封闭

8.(2024·山东卷)某稳定的生态系统某时刻第一、第二营养级的生物量分别为6g/m2和30g/m2,据此形成上宽下窄的生物量金字塔。该生态系统无有机物的输入与输出,下列说法错误的是( )

A. 能量不能由第二营养级流向第一营养级

B. 根据生物体内具有富集效应的金属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的高低

C. 流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量

D. 第一营养级固定的能量可能小于第二营养级同化的能量

9.(2024·1月浙江卷)阅读下列材料,回答第(1)、(2)小题。

稻田中常会伴生许多昆虫,如在水稻的叶层会伴生稻苞虫、稻纵卷叶螟等食叶性害虫,在茎秆层常有稻飞虱、叶蝉等害虫,而地下层有稻叶甲虫等食根性害虫,水稻与这些害虫之间形成了复杂的种间关系。

(1)稻苞虫是完全变态发育昆虫。其幼虫主要啃食水稻等植物叶片,成虫主要舔食植物花粉。某稻田发现了稻苞虫的虫情,下列措施既能有效控制虫害,又不会造成环境污染的是( )

A.引入食虫鸟类捕杀

B.使用杀虫剂消杀

C.使用性引诱剂诱杀

D.使用防虫网隔离

(2)水稻、 昆虫和杂草等共同构成稻田群落,也形成了其特有的群落结构。下列关于该群落空间结构的分析正确的是( )

A.昆虫在水稻地上部分不同位置分布与光照强度密切相关

B.昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置有关

C.因水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的简单化

D.稻田群落水平结构的表现特征是物种之间不存在镶嵌性

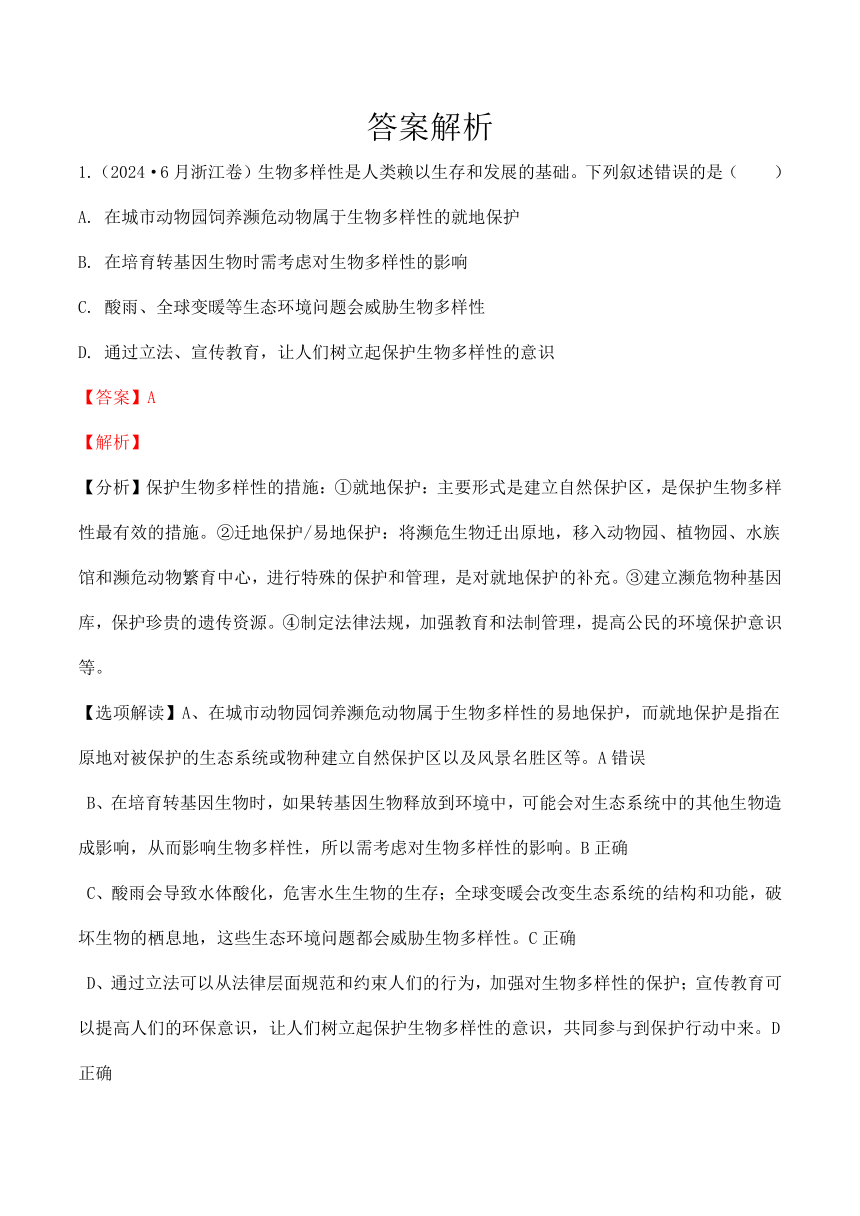

10.(2024·吉林卷)(多选) 下图为某红松人工林能量流动的调查结果。此森林的初级生产量有很大部分是沿着碎屑食物链流动的,表现为枯枝落叶和倒木被分解者分解,剩余积累于土壤。据图分析,下列叙述正确的是( )

注:植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量,其包括净初级生产量和自身呼吸消耗的能量。

A. E是太阳照射到生态系统的能量

B. E2属于未被利用的能量

C. E3占净初级生产量的36%

D. E3的产生过程是物质循环的必要环节

答案解析

1.(2024·6月浙江卷)生物多样性是人类赖以生存和发展的基础。下列叙述错误的是( )

A. 在城市动物园饲养濒危动物属于生物多样性的就地保护

B. 在培育转基因生物时需考虑对生物多样性的影响

C. 酸雨、全球变暖等生态环境问题会威胁生物多样性

D. 通过立法、宣传教育,让人们树立起保护生物多样性的意识

【答案】A

【解析】

【分析】保护生物多样性的措施:①就地保护:主要形式是建立自然保护区,是保护生物多样性最有效的措施。②迁地保护/易地保护:将濒危生物迁出原地,移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理,是对就地保护的补充。③建立濒危物种基因库,保护珍贵的遗传资源。④制定法律法规,加强教育和法制管理,提高公民的环境保护意识等。

【选项解读】A、在城市动物园饲养濒危动物属于生物多样性的易地保护,而就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及风景名胜区等。A错误

B、在培育转基因生物时,如果转基因生物释放到环境中,可能会对生态系统中的其他生物造成影响,从而影响生物多样性,所以需考虑对生物多样性的影响。B正确

C、酸雨会导致水体酸化,危害水生生物的生存;全球变暖会改变生态系统的结构和功能,破坏生物的栖息地,这些生态环境问题都会威胁生物多样性。C正确

D、通过立法可以从法律层面规范和约束人们的行为,加强对生物多样性的保护;宣传教育可以提高人们的环保意识,让人们树立起保护生物多样性的意识,共同参与到保护行动中来。D正确

故选A。

2.(2024·湖南卷)湿地是一种独特的生态系统,是绿水青山的重要组成部分。下列叙述错误的是( )

A. 在城市地区建设人工湿地可改善生态环境

B. 移除湖泊中富营养化沉积物有利于生态系统的恢复

C. 移栽适应当地环境的植物遵循了生态工程的协调原理

D. 气温和害虫对湿地某植物种群的作用强度与该种群的密度有关

【答案】D

【解析】

【分析】生态工程以生态系系统的自我组织、自我调节为基础,遵循着自生、循环、协调、整体等生态学基本原理。

【选项解读】A、湿地具有蓄洪防旱、调节区域气候,为动植物提供栖息地等功能,在城市地区建设人工湿地有利于改善生态环境。A正确

B、移除湖泊中寓营养化沉积物,可改善湖泊水质,有利于生物多样性的保护和生态系统的恢复。B正确

C、移栽适应当地环境的植物体现了生物与环境的协调与适应,遵循了生态工程的协调原理。C正确

D、气温等气候因素对种群的作用强度与该种群的密度无关,属于非密度制约因素。D错误

故选D。

3.(2024·全国甲卷)某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示,图中→表示种群之间数量变化的关系,如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是( )

A. 甲数量的变化不会对丙数量产生影响

B. 乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C. 丙可能是初级消费者,也可能是次级消费者

D. 能量流动方向可能是甲→乙→丙,也可能是丙→乙→甲

【答案】B

【解析】

【分析】分析题图可知,甲数量增加导致乙数量增加,说明甲→乙;乙数量增加导致丙数量增加、甲数量下降,说明乙→丙和甲→乙;乙数量下降导致丙数量下降、甲数量增加,说明甲→乙,乙→丙。综上可知甲、乙、丙三者的能量流动方向是甲→乙→丙。

【选项解读】

A、由题可知,甲数量增加→乙数量增加,而乙数量增加→丙数量增加;甲数量下降→乙数量下降,而乙数量下降→丙数量下降;所以甲数量的变化间接对丙的数量产生了影响。A错误

B、由A项可知,乙捕食甲,同时又被丙捕食,所以乙在该生态系统中既捕食者又是被捕食者。B正确

C、由B项分析可知,甲→乙→丙,故乙可能是初级消费者,丙可能是次级消费者。C错误

D、分析题图可知,甲数量增加导致乙数量增加,而乙数量增加导致丙数量增加、甲数量下降;乙数量下降导致丙数量下降、甲数量增加,可见甲、乙、丙三者的能量流动方向是甲→乙→丙。D错误

故选B。

4.(2024·安徽高考) 磷循环是生物圈物质循环的重要组成部分。磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物分解,进入环境后少量返回生物群落,大部分沉积并进一步形成岩石。岩石风化后磷再次参与循环。下列叙述错误的是( )

A. 在生物地球化学循环中,磷元素年周转量比碳元素少

B. 人类施用磷肥等农业生产活动不会改变磷循环速率

C. 磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程

D. 磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环

【答案】B

【解析】

【分析】组成生物体的碳、氢、氧、磷、硫等元素,都在不断进行这从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

【选项解读】A、细胞中碳元素的含量高于磷元素,故在生物地球化学循环中,磷元素年周转量比碳元素少。A正确

B、人类施用磷肥等农业生产活动,使部分磷留在无机环境里,改变磷循环速率。B错误

C、植物吸收利用的磷可用于合成磷脂、ATP、DNA、RNA等物质,故磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程。C正确

D、磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环。D正确

故选B。

5.(2024·广东卷)松树受到松叶蜂幼虫攻击时,会释放植物信息素,吸引寄生蜂将卵产入松叶蜂幼虫体内,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂幼虫为食。下列分析错误的是

A.该过程中松树释放的信息应是化学信息

B.3种生物凭借该信息相互联系形成食物链

C.松树和寄生蜂的种间关系属于原始合作

D.该信息有利于维持松林群落的平衡与稳定

【答案】B

【解析】

【分析】种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。如豆科植物与根瘸菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):一种生物以另一种生物为食的现象。如:兔以植物为

食;狼以兔为食

(3)竞争(你死我活) :两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。如:大小草履虫;水稻与稗草等

(4)寄生(寄生者不劳而获):一种生物从另一种生物(宿主)体液、组织或已消化的物质

中获取营养并通常对宿主产生危害

(5)原始合作:两种生物共同生活在一起时双方都受益,但分开后,各自也能独立生活

【选项解读】A、该过程中松树释放植物信息素吸引寄生蜂,植物信息素属于化学信息。A正确

B、题干中植物信息素吸引寄生蜂,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂幼虫为食,这一过程需要凭借

该信息,而松叶蜂幼虫攻击松树不需要凭借该信息。B错误

C、寄生蜂接受松树释放植物信息素后将卵产入松叶蜂幼虫体内,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂

幼虫食,从而使松叶蜂幼虫对松树的攻击减少,二者相互合作,彼此也能分开,属于原始

合作关系。C正确

D、通过该信息的调节使得群落之间可以维持相对稳定,有利于维持松林群落的平衡与稳

定。D正确

故选B。

6.(2024·河北高考)我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析错误的是( )

A. “凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B. “区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C. “慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D. “六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

【答案】C

【解析】

【分析】生态为是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。

【选项解读】A、“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,说明种子的萌发需要水分,体现了非生物因素对生物的影响。A正确

B、“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,其目的是通过减弱种间竞争提高产量,体现了种间竞争对生物的影响。B正确

C、“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,说明两物种有共同的生态位。C错误

D、“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,该过程中通过微生物的作用将绿豆植株中的有机物分解成无机物进而起到肥田的作用,该过程体现了对资源的循环利用。D正确

故选C。

7.(2024·甘肃卷)热带雨林是生物多样性最高的陆地生态系统,对调节气候、保持水土、稳定碳氧平衡等起着非常重要的作用。近年来,随着人类活动影响的加剧,热带雨林面积不断减小,引起人们更多的关注和思考。下列叙述正确的是( )

A.热带雨林垂直分层较多,一般不发生光竞争

B.热带雨林水热条件较好,退化后恢复相对较快

C.热带雨林林下植物的叶片大或薄、叶绿体颗粒小

D.热带雨林物种组成和结构复杂,物质循环相对封闭

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统:(1)概念:在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,叫作生态系统。(2)组成成分:生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量。其中生产者为自养生物,消费者和分解者为异养生物。(3)营养结构:食物链和食物网。(4)功能:①能量流动:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。②物质循环:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。③信息传递:生态系统中的信息传递既存在于同种生物之间,也发生在不同生物之间,还能发生在生物与无机环境之间。

【选项解析】

A、热带雨林的生物组分较多,垂直分层现象更明显,不同高度的植物之间会竞争阳光等环境资源。A错误

B、生态系统在受到不同的干扰后,其恢复速度与回复时间是不同的,虽然热带雨林虽然水热条件较好,但退化后恢复时间很漫长,恢复难度很大。B错误

C、热带雨林林下光线相对较弱,林下植物的叶片大或薄,叶绿体颗粒大,呈深绿色,以适应在弱光条件下生存。C错误

D、热带雨林物种组成和结构复杂,物质在生态系统中循环往复运动,在热带雨林中,不需要从外界获取物质补给,就能长期维持其正常功能,物质循环相对封闭。D正确

故选D。

8.(2024·山东卷)某稳定的生态系统某时刻第一、第二营养级的生物量分别为6g/m2和30g/m2,据此形成上宽下窄的生物量金字塔。该生态系统无有机物的输入与输出,下列说法错误的是( )

A. 能量不能由第二营养级流向第一营养级

B. 根据生物体内具有富集效应的金属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的高低

C. 流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量

D. 第一营养级固定的能量可能小于第二营养级同化的能量

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统能量流动的特点是单向流动、逐级递减。又称生物浓缩,是生物体从周围环境中吸收、蓄积某种元素或难分解化合物,使生物有机体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象。其浓度随着食物链不断升高。

【选项解读】A、能量流动的特点是单向流动、逐级递减,能量不能由第二营养级流向第一营养级。A正确

B、依据生物富集,金属浓度沿食物链不断升高,故可辅助判断不同物种所处营养级的高低。B正确

C、第一营养级植物的残枝败叶中的有机物流入分解者、消费者的遗体残骸中的有机物流入分解者,流入生态系统的总能量来自于生产者固定的太阳能总量,消费者通过捕食生产者获取能量,故流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量。C正确

D、该生态系统是稳定的生态系统,第一营养级固定的能量大于第二营养级同化的能量。D错误

故选D。

9.(2024·1月浙江卷)阅读下列材料,回答第(1)、(2)小题。

稻田中常会伴生许多昆虫,如在水稻的叶层会伴生稻苞虫、稻纵卷叶螟等食叶性害虫,在茎秆层常有稻飞虱、叶蝉等害虫,而地下层有稻叶甲虫等食根性害虫,水稻与这些害虫之间形成了复杂的种间关系。

(1)稻苞虫是完全变态发育昆虫。其幼虫主要啃食水稻等植物叶片,成虫主要舔食植物花粉。某稻田发现了稻苞虫的虫情,下列措施既能有效控制虫害,又不会造成环境污染的是( )

A.引入食虫鸟类捕杀

B.使用杀虫剂消杀

C.使用性引诱剂诱杀

D.使用防虫网隔离

【答案】D

【选项解读】A生物防治、化学防治“以鸟治虫”(引入食虫鸟类捕杀稻苞虫)属于生物防治,既能有效控制虫害,又不会造成环境污染。A正确

B、使用杀虫剂消杀稻苞虫属于化学防治,会污染环境。B正确

C、使用性引诱剂诱杀稱苞虫属于生物防治,可改变害虫种群的性别比例,从而降低其出生率,但是与“以鸟治虫”相比效果较弱。C正确

D、使用防虫网隔离不能有效控制虫害。D错误

故选D。

(2)水稻、 昆虫和杂草等共同构成稻田群落,也形成了其特有的群落结构。下列关于该群落空间结构的分析正确的是( )

A.昆虫在水稻地上部分不同位置分布与光照强度密切相关

B.昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置有关

C.因水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的简单化

D.稻田群落水平结构的表现特征是物种之间不存在镶嵌性

【答案】B

【选项解读】A、群落的空间结构昆虫在水稻地上部分不同位置分布与栖息场所和食物密切相关,A错误

B、昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置(栖息空间和食物等)有关。B正确

C、由题意可知,水稻与多种生物之间存在种间关系,故水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的复杂化。C错误

D、稻田群落水平结构的表现特征是物种之间存在镶嵌性。D错误

故选B。

10.(2024·吉林卷)(多选) 下图为某红松人工林能量流动的调查结果。此森林的初级生产量有很大部分是沿着碎屑食物链流动的,表现为枯枝落叶和倒木被分解者分解,剩余积累于土壤。据图分析,下列叙述正确的是( )

注:植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量,其包括净初级生产量和自身呼吸消耗的能量。

A. E是太阳照射到生态系统的能量

B. E2属于未被利用的能量

C. E3占净初级生产量的36%

D. E3的产生过程是物质循环的必要环节

【答案】CD

【解析】

【分析】分析题意可知,总初级生产量指生产者通过光合作用固定的能量;次级生产量是指在单位时间内由于动物和微生物的生长和繁殖而增加的生物量或所贮存的能量;次级生产量=同化量-呼吸量。

【选项解读】A、E是生产者固定的太阳能。A错误

B、E2属于呼吸作用散失的热能。B错误

C、E3占净初级生产量的18×1010÷(50×1010)×100%=36%。C正确

D、E3的产生过程是依靠分解者的分解作用实现的,是物质循环的必要环节。D正确

故选CD。

1.(2024·6月浙江卷)生物多样性是人类赖以生存和发展的基础。下列叙述错误的是( )

A. 在城市动物园饲养濒危动物属于生物多样性的就地保护

B. 在培育转基因生物时需考虑对生物多样性的影响

C. 酸雨、全球变暖等生态环境问题会威胁生物多样性

D. 通过立法、宣传教育,让人们树立起保护生物多样性的意识

2.(2024·湖南卷)湿地是一种独特的生态系统,是绿水青山的重要组成部分。下列叙述错误的是( )

A. 在城市地区建设人工湿地可改善生态环境

B. 移除湖泊中富营养化沉积物有利于生态系统的恢复

C. 移栽适应当地环境的植物遵循了生态工程的协调原理

D. 气温和害虫对湿地某植物种群的作用强度与该种群的密度有关

3.(2024·全国甲卷)某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示,图中→表示种群之间数量变化的关系,如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是( )

A. 甲数量的变化不会对丙数量产生影响

B. 乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C. 丙可能是初级消费者,也可能是次级消费者

D. 能量流动方向可能是甲→乙→丙,也可能是丙→乙→甲

4.(2024·安徽高考) 磷循环是生物圈物质循环的重要组成部分。磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物分解,进入环境后少量返回生物群落,大部分沉积并进一步形成岩石。岩石风化后磷再次参与循环。下列叙述错误的是( )

A. 在生物地球化学循环中,磷元素年周转量比碳元素少

B. 人类施用磷肥等农业生产活动不会改变磷循环速率

C. 磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程

D. 磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环

5.(2024·广东卷)松树受到松叶蜂幼虫攻击时,会释放植物信息素,吸引寄生蜂将卵产入松叶蜂幼虫体内,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂幼虫为食。下列分析错误的是( )

A.该过程中松树释放的信息应是化学信息

B.3种生物凭借该信息相互联系形成食物链

C.松树和寄生蜂的种间关系属于原始合作

D.该信息有利于维持松林群落的平衡与稳定

6.(2024·河北高考)我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析错误的是( )

A. “凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B. “区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C. “慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D. “六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

7.(2024·甘肃卷)热带雨林是生物多样性最高的陆地生态系统,对调节气候、保持水土、稳定碳氧平衡等起着非常重要的作用。近年来,随着人类活动影响的加剧,热带雨林面积不断减小,引起人们更多的关注和思考。下列叙述正确的是( )

A.热带雨林垂直分层较多,一般不发生光竞争

B.热带雨林水热条件较好,退化后恢复相对较快

C.热带雨林林下植物的叶片大或薄、叶绿体颗粒小

D.热带雨林物种组成和结构复杂,物质循环相对封闭

8.(2024·山东卷)某稳定的生态系统某时刻第一、第二营养级的生物量分别为6g/m2和30g/m2,据此形成上宽下窄的生物量金字塔。该生态系统无有机物的输入与输出,下列说法错误的是( )

A. 能量不能由第二营养级流向第一营养级

B. 根据生物体内具有富集效应的金属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的高低

C. 流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量

D. 第一营养级固定的能量可能小于第二营养级同化的能量

9.(2024·1月浙江卷)阅读下列材料,回答第(1)、(2)小题。

稻田中常会伴生许多昆虫,如在水稻的叶层会伴生稻苞虫、稻纵卷叶螟等食叶性害虫,在茎秆层常有稻飞虱、叶蝉等害虫,而地下层有稻叶甲虫等食根性害虫,水稻与这些害虫之间形成了复杂的种间关系。

(1)稻苞虫是完全变态发育昆虫。其幼虫主要啃食水稻等植物叶片,成虫主要舔食植物花粉。某稻田发现了稻苞虫的虫情,下列措施既能有效控制虫害,又不会造成环境污染的是( )

A.引入食虫鸟类捕杀

B.使用杀虫剂消杀

C.使用性引诱剂诱杀

D.使用防虫网隔离

(2)水稻、 昆虫和杂草等共同构成稻田群落,也形成了其特有的群落结构。下列关于该群落空间结构的分析正确的是( )

A.昆虫在水稻地上部分不同位置分布与光照强度密切相关

B.昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置有关

C.因水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的简单化

D.稻田群落水平结构的表现特征是物种之间不存在镶嵌性

10.(2024·吉林卷)(多选) 下图为某红松人工林能量流动的调查结果。此森林的初级生产量有很大部分是沿着碎屑食物链流动的,表现为枯枝落叶和倒木被分解者分解,剩余积累于土壤。据图分析,下列叙述正确的是( )

注:植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量,其包括净初级生产量和自身呼吸消耗的能量。

A. E是太阳照射到生态系统的能量

B. E2属于未被利用的能量

C. E3占净初级生产量的36%

D. E3的产生过程是物质循环的必要环节

答案解析

1.(2024·6月浙江卷)生物多样性是人类赖以生存和发展的基础。下列叙述错误的是( )

A. 在城市动物园饲养濒危动物属于生物多样性的就地保护

B. 在培育转基因生物时需考虑对生物多样性的影响

C. 酸雨、全球变暖等生态环境问题会威胁生物多样性

D. 通过立法、宣传教育,让人们树立起保护生物多样性的意识

【答案】A

【解析】

【分析】保护生物多样性的措施:①就地保护:主要形式是建立自然保护区,是保护生物多样性最有效的措施。②迁地保护/易地保护:将濒危生物迁出原地,移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理,是对就地保护的补充。③建立濒危物种基因库,保护珍贵的遗传资源。④制定法律法规,加强教育和法制管理,提高公民的环境保护意识等。

【选项解读】A、在城市动物园饲养濒危动物属于生物多样性的易地保护,而就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及风景名胜区等。A错误

B、在培育转基因生物时,如果转基因生物释放到环境中,可能会对生态系统中的其他生物造成影响,从而影响生物多样性,所以需考虑对生物多样性的影响。B正确

C、酸雨会导致水体酸化,危害水生生物的生存;全球变暖会改变生态系统的结构和功能,破坏生物的栖息地,这些生态环境问题都会威胁生物多样性。C正确

D、通过立法可以从法律层面规范和约束人们的行为,加强对生物多样性的保护;宣传教育可以提高人们的环保意识,让人们树立起保护生物多样性的意识,共同参与到保护行动中来。D正确

故选A。

2.(2024·湖南卷)湿地是一种独特的生态系统,是绿水青山的重要组成部分。下列叙述错误的是( )

A. 在城市地区建设人工湿地可改善生态环境

B. 移除湖泊中富营养化沉积物有利于生态系统的恢复

C. 移栽适应当地环境的植物遵循了生态工程的协调原理

D. 气温和害虫对湿地某植物种群的作用强度与该种群的密度有关

【答案】D

【解析】

【分析】生态工程以生态系系统的自我组织、自我调节为基础,遵循着自生、循环、协调、整体等生态学基本原理。

【选项解读】A、湿地具有蓄洪防旱、调节区域气候,为动植物提供栖息地等功能,在城市地区建设人工湿地有利于改善生态环境。A正确

B、移除湖泊中寓营养化沉积物,可改善湖泊水质,有利于生物多样性的保护和生态系统的恢复。B正确

C、移栽适应当地环境的植物体现了生物与环境的协调与适应,遵循了生态工程的协调原理。C正确

D、气温等气候因素对种群的作用强度与该种群的密度无关,属于非密度制约因素。D错误

故选D。

3.(2024·全国甲卷)某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示,图中→表示种群之间数量变化的关系,如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是( )

A. 甲数量的变化不会对丙数量产生影响

B. 乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C. 丙可能是初级消费者,也可能是次级消费者

D. 能量流动方向可能是甲→乙→丙,也可能是丙→乙→甲

【答案】B

【解析】

【分析】分析题图可知,甲数量增加导致乙数量增加,说明甲→乙;乙数量增加导致丙数量增加、甲数量下降,说明乙→丙和甲→乙;乙数量下降导致丙数量下降、甲数量增加,说明甲→乙,乙→丙。综上可知甲、乙、丙三者的能量流动方向是甲→乙→丙。

【选项解读】

A、由题可知,甲数量增加→乙数量增加,而乙数量增加→丙数量增加;甲数量下降→乙数量下降,而乙数量下降→丙数量下降;所以甲数量的变化间接对丙的数量产生了影响。A错误

B、由A项可知,乙捕食甲,同时又被丙捕食,所以乙在该生态系统中既捕食者又是被捕食者。B正确

C、由B项分析可知,甲→乙→丙,故乙可能是初级消费者,丙可能是次级消费者。C错误

D、分析题图可知,甲数量增加导致乙数量增加,而乙数量增加导致丙数量增加、甲数量下降;乙数量下降导致丙数量下降、甲数量增加,可见甲、乙、丙三者的能量流动方向是甲→乙→丙。D错误

故选B。

4.(2024·安徽高考) 磷循环是生物圈物质循环的重要组成部分。磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物分解,进入环境后少量返回生物群落,大部分沉积并进一步形成岩石。岩石风化后磷再次参与循环。下列叙述错误的是( )

A. 在生物地球化学循环中,磷元素年周转量比碳元素少

B. 人类施用磷肥等农业生产活动不会改变磷循环速率

C. 磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程

D. 磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环

【答案】B

【解析】

【分析】组成生物体的碳、氢、氧、磷、硫等元素,都在不断进行这从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

【选项解读】A、细胞中碳元素的含量高于磷元素,故在生物地球化学循环中,磷元素年周转量比碳元素少。A正确

B、人类施用磷肥等农业生产活动,使部分磷留在无机环境里,改变磷循环速率。B错误

C、植物吸收利用的磷可用于合成磷脂、ATP、DNA、RNA等物质,故磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程。C正确

D、磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环。D正确

故选B。

5.(2024·广东卷)松树受到松叶蜂幼虫攻击时,会释放植物信息素,吸引寄生蜂将卵产入松叶蜂幼虫体内,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂幼虫为食。下列分析错误的是

A.该过程中松树释放的信息应是化学信息

B.3种生物凭借该信息相互联系形成食物链

C.松树和寄生蜂的种间关系属于原始合作

D.该信息有利于维持松林群落的平衡与稳定

【答案】B

【解析】

【分析】种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。如豆科植物与根瘸菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):一种生物以另一种生物为食的现象。如:兔以植物为

食;狼以兔为食

(3)竞争(你死我活) :两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。如:大小草履虫;水稻与稗草等

(4)寄生(寄生者不劳而获):一种生物从另一种生物(宿主)体液、组织或已消化的物质

中获取营养并通常对宿主产生危害

(5)原始合作:两种生物共同生活在一起时双方都受益,但分开后,各自也能独立生活

【选项解读】A、该过程中松树释放植物信息素吸引寄生蜂,植物信息素属于化学信息。A正确

B、题干中植物信息素吸引寄生蜂,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂幼虫为食,这一过程需要凭借

该信息,而松叶蜂幼虫攻击松树不需要凭借该信息。B错误

C、寄生蜂接受松树释放植物信息素后将卵产入松叶蜂幼虫体内,寄生蜂卵孵化后以松叶蜂

幼虫食,从而使松叶蜂幼虫对松树的攻击减少,二者相互合作,彼此也能分开,属于原始

合作关系。C正确

D、通过该信息的调节使得群落之间可以维持相对稳定,有利于维持松林群落的平衡与稳

定。D正确

故选B。

6.(2024·河北高考)我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析错误的是( )

A. “凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B. “区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C. “慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D. “六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

【答案】C

【解析】

【分析】生态为是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。

【选项解读】A、“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,说明种子的萌发需要水分,体现了非生物因素对生物的影响。A正确

B、“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,其目的是通过减弱种间竞争提高产量,体现了种间竞争对生物的影响。B正确

C、“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,说明两物种有共同的生态位。C错误

D、“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,该过程中通过微生物的作用将绿豆植株中的有机物分解成无机物进而起到肥田的作用,该过程体现了对资源的循环利用。D正确

故选C。

7.(2024·甘肃卷)热带雨林是生物多样性最高的陆地生态系统,对调节气候、保持水土、稳定碳氧平衡等起着非常重要的作用。近年来,随着人类活动影响的加剧,热带雨林面积不断减小,引起人们更多的关注和思考。下列叙述正确的是( )

A.热带雨林垂直分层较多,一般不发生光竞争

B.热带雨林水热条件较好,退化后恢复相对较快

C.热带雨林林下植物的叶片大或薄、叶绿体颗粒小

D.热带雨林物种组成和结构复杂,物质循环相对封闭

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统:(1)概念:在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,叫作生态系统。(2)组成成分:生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量。其中生产者为自养生物,消费者和分解者为异养生物。(3)营养结构:食物链和食物网。(4)功能:①能量流动:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。②物质循环:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。③信息传递:生态系统中的信息传递既存在于同种生物之间,也发生在不同生物之间,还能发生在生物与无机环境之间。

【选项解析】

A、热带雨林的生物组分较多,垂直分层现象更明显,不同高度的植物之间会竞争阳光等环境资源。A错误

B、生态系统在受到不同的干扰后,其恢复速度与回复时间是不同的,虽然热带雨林虽然水热条件较好,但退化后恢复时间很漫长,恢复难度很大。B错误

C、热带雨林林下光线相对较弱,林下植物的叶片大或薄,叶绿体颗粒大,呈深绿色,以适应在弱光条件下生存。C错误

D、热带雨林物种组成和结构复杂,物质在生态系统中循环往复运动,在热带雨林中,不需要从外界获取物质补给,就能长期维持其正常功能,物质循环相对封闭。D正确

故选D。

8.(2024·山东卷)某稳定的生态系统某时刻第一、第二营养级的生物量分别为6g/m2和30g/m2,据此形成上宽下窄的生物量金字塔。该生态系统无有机物的输入与输出,下列说法错误的是( )

A. 能量不能由第二营养级流向第一营养级

B. 根据生物体内具有富集效应的金属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的高低

C. 流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量

D. 第一营养级固定的能量可能小于第二营养级同化的能量

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统能量流动的特点是单向流动、逐级递减。又称生物浓缩,是生物体从周围环境中吸收、蓄积某种元素或难分解化合物,使生物有机体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象。其浓度随着食物链不断升高。

【选项解读】A、能量流动的特点是单向流动、逐级递减,能量不能由第二营养级流向第一营养级。A正确

B、依据生物富集,金属浓度沿食物链不断升高,故可辅助判断不同物种所处营养级的高低。B正确

C、第一营养级植物的残枝败叶中的有机物流入分解者、消费者的遗体残骸中的有机物流入分解者,流入生态系统的总能量来自于生产者固定的太阳能总量,消费者通过捕食生产者获取能量,故流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量。C正确

D、该生态系统是稳定的生态系统,第一营养级固定的能量大于第二营养级同化的能量。D错误

故选D。

9.(2024·1月浙江卷)阅读下列材料,回答第(1)、(2)小题。

稻田中常会伴生许多昆虫,如在水稻的叶层会伴生稻苞虫、稻纵卷叶螟等食叶性害虫,在茎秆层常有稻飞虱、叶蝉等害虫,而地下层有稻叶甲虫等食根性害虫,水稻与这些害虫之间形成了复杂的种间关系。

(1)稻苞虫是完全变态发育昆虫。其幼虫主要啃食水稻等植物叶片,成虫主要舔食植物花粉。某稻田发现了稻苞虫的虫情,下列措施既能有效控制虫害,又不会造成环境污染的是( )

A.引入食虫鸟类捕杀

B.使用杀虫剂消杀

C.使用性引诱剂诱杀

D.使用防虫网隔离

【答案】D

【选项解读】A生物防治、化学防治“以鸟治虫”(引入食虫鸟类捕杀稻苞虫)属于生物防治,既能有效控制虫害,又不会造成环境污染。A正确

B、使用杀虫剂消杀稻苞虫属于化学防治,会污染环境。B正确

C、使用性引诱剂诱杀稱苞虫属于生物防治,可改变害虫种群的性别比例,从而降低其出生率,但是与“以鸟治虫”相比效果较弱。C正确

D、使用防虫网隔离不能有效控制虫害。D错误

故选D。

(2)水稻、 昆虫和杂草等共同构成稻田群落,也形成了其特有的群落结构。下列关于该群落空间结构的分析正确的是( )

A.昆虫在水稻地上部分不同位置分布与光照强度密切相关

B.昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置有关

C.因水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的简单化

D.稻田群落水平结构的表现特征是物种之间不存在镶嵌性

【答案】B

【选项解读】A、群落的空间结构昆虫在水稻地上部分不同位置分布与栖息场所和食物密切相关,A错误

B、昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置(栖息空间和食物等)有关。B正确

C、由题意可知,水稻与多种生物之间存在种间关系,故水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的复杂化。C错误

D、稻田群落水平结构的表现特征是物种之间存在镶嵌性。D错误

故选B。

10.(2024·吉林卷)(多选) 下图为某红松人工林能量流动的调查结果。此森林的初级生产量有很大部分是沿着碎屑食物链流动的,表现为枯枝落叶和倒木被分解者分解,剩余积累于土壤。据图分析,下列叙述正确的是( )

注:植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量,其包括净初级生产量和自身呼吸消耗的能量。

A. E是太阳照射到生态系统的能量

B. E2属于未被利用的能量

C. E3占净初级生产量的36%

D. E3的产生过程是物质循环的必要环节

【答案】CD

【解析】

【分析】分析题意可知,总初级生产量指生产者通过光合作用固定的能量;次级生产量是指在单位时间内由于动物和微生物的生长和繁殖而增加的生物量或所贮存的能量;次级生产量=同化量-呼吸量。

【选项解读】A、E是生产者固定的太阳能。A错误

B、E2属于呼吸作用散失的热能。B错误

C、E3占净初级生产量的18×1010÷(50×1010)×100%=36%。C正确

D、E3的产生过程是依靠分解者的分解作用实现的,是物质循环的必要环节。D正确

故选CD。

同课章节目录