14.1《故都的秋》课件(共29张PPT)统编版高中语文必修 上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件(共29张PPT)统编版高中语文必修 上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-08 17:51:24 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

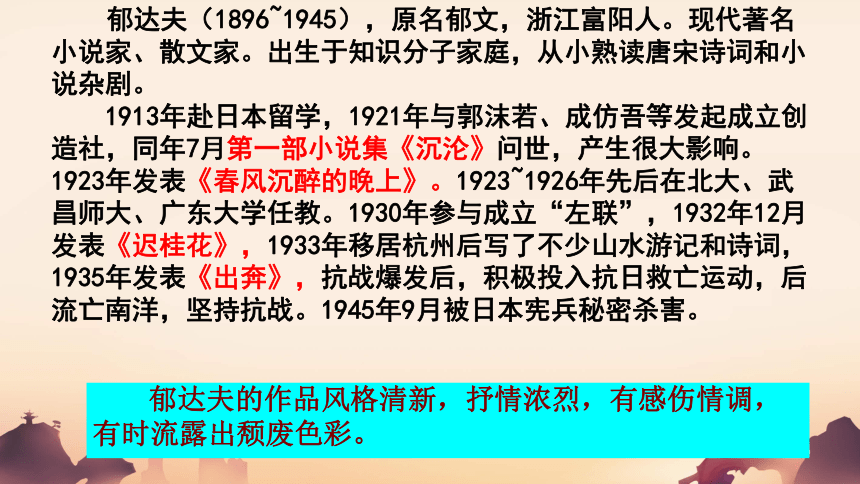

郁达夫(1896~1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家。出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学,1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。1923~1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“左联”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

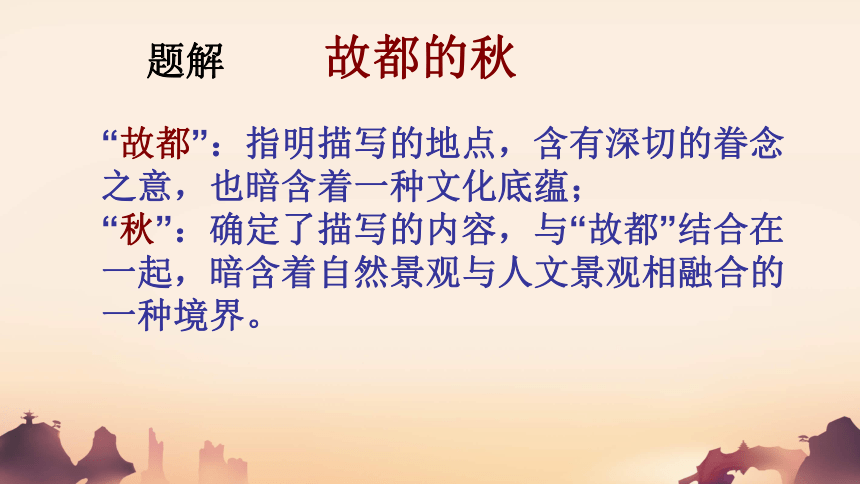

题解

“故都”:指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;

“秋”:确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

故都的秋

作者笔下故都的秋景及特点

研习重点

故都的秋景及特点

五幅画面

小院清秋

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

清秋佳果

清

静

悲凉

蓝朵增添了萧瑟的秋意,营造北国情调的清凉氛围。

小院的牵牛花

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨残荷

秋雨话凉

清秋佳果

作者笔下的“故都的秋”,

在小院中每座低矮的破屋内外;

在秋槐的每一朵落蕊里;

在秋蝉的每一声残鸣中;

在秋雨的每一个雨点中;

在秋枣的每一丝微黄里;

也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

稀饭

鲈鱼

黄犬

白干

馍馍

大蟹

骆驼

温和,味润

清淡,味浅

机巧灵秀

鲜嫩,味淡

浓烈,味烈

厚重,味深

醇美,味浓

朴实沉稳

北国之秋与南国之秋最大的区别是什么?

味短

味久

多次写到南国之秋的用意

对北国之秋的感受:“清 ” “静”“悲凉”

因此:“想饱尝一尝”

(对比衬托)热爱、眷恋北国故都

对南国之秋的感受:“慢 ”“润”“淡”

因此:“看不饱”“尝不透”

“赏玩不到十足 ”

与性格有关:郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

郁达夫

爱故都却为何又满眼凄清的景物?

与时代有关:1933年4月,由于国民党的白色恐怖的威胁等原因郁达夫从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯竭。

背景了解:

二十世纪三十年代的旧中国,战乱连年,民生凋敝,连读书人也衣食无所安,居无定所。为了谋生,1934年郁达夫经青岛辗转千里,又回到了故都北平。多年来颠沛流离的生活,以及饱受人生愁苦与哀痛,使得郁达夫对眼前的“故都的秋”感受很特别。于同年8月写下此文。

因此,作者描写的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

视觉效果

秋晨庭院

碧绿的天色

漏下来的日光

牵牛花(蓝色或白色)

尖细且长的秋草

孤寂、落寞的情怀

情景品读鉴赏

无声无息的槐蕊夜里悄然而落,早晨起来,花铺满地,脚踏落花,声音也没有,气味也没有,只能感到一点点极微细极柔和的触觉。

触觉效果

传达一种微妙的难以名状的情绪,作者的孤独、落寞和伤感情怀自然流露出来。

秋蝉残鸣

蝉多是哀怨、忧伤的象征,而蝉声更令人备感冷清。几声秋虫的哀鸣足以牵动作者心魂,恰以表明孤独者的冷落、悲凉。此处以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”秋味。

听觉效果

用京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

秋雨话凉

散文鉴赏方法

1.整体把握文章;

2.要透过富有主观色彩的自然景物,感悟作者的思想和情感;

3.要自觉地运用艺术表现手法、修辞等方面的文学知识来进行鉴赏。

归纳小结

请同学写出有关“秋”的四个名句,并赏析其是如何做到情景交融的。

课堂练习

咏秋诗句示例

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪

郁达夫(1896~1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家。出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学,1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。1923~1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“左联”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

题解

“故都”:指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;

“秋”:确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

故都的秋

作者笔下故都的秋景及特点

研习重点

故都的秋景及特点

五幅画面

小院清秋

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

清秋佳果

清

静

悲凉

蓝朵增添了萧瑟的秋意,营造北国情调的清凉氛围。

小院的牵牛花

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨残荷

秋雨话凉

清秋佳果

作者笔下的“故都的秋”,

在小院中每座低矮的破屋内外;

在秋槐的每一朵落蕊里;

在秋蝉的每一声残鸣中;

在秋雨的每一个雨点中;

在秋枣的每一丝微黄里;

也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

稀饭

鲈鱼

黄犬

白干

馍馍

大蟹

骆驼

温和,味润

清淡,味浅

机巧灵秀

鲜嫩,味淡

浓烈,味烈

厚重,味深

醇美,味浓

朴实沉稳

北国之秋与南国之秋最大的区别是什么?

味短

味久

多次写到南国之秋的用意

对北国之秋的感受:“清 ” “静”“悲凉”

因此:“想饱尝一尝”

(对比衬托)热爱、眷恋北国故都

对南国之秋的感受:“慢 ”“润”“淡”

因此:“看不饱”“尝不透”

“赏玩不到十足 ”

与性格有关:郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

郁达夫

爱故都却为何又满眼凄清的景物?

与时代有关:1933年4月,由于国民党的白色恐怖的威胁等原因郁达夫从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯竭。

背景了解:

二十世纪三十年代的旧中国,战乱连年,民生凋敝,连读书人也衣食无所安,居无定所。为了谋生,1934年郁达夫经青岛辗转千里,又回到了故都北平。多年来颠沛流离的生活,以及饱受人生愁苦与哀痛,使得郁达夫对眼前的“故都的秋”感受很特别。于同年8月写下此文。

因此,作者描写的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

视觉效果

秋晨庭院

碧绿的天色

漏下来的日光

牵牛花(蓝色或白色)

尖细且长的秋草

孤寂、落寞的情怀

情景品读鉴赏

无声无息的槐蕊夜里悄然而落,早晨起来,花铺满地,脚踏落花,声音也没有,气味也没有,只能感到一点点极微细极柔和的触觉。

触觉效果

传达一种微妙的难以名状的情绪,作者的孤独、落寞和伤感情怀自然流露出来。

秋蝉残鸣

蝉多是哀怨、忧伤的象征,而蝉声更令人备感冷清。几声秋虫的哀鸣足以牵动作者心魂,恰以表明孤独者的冷落、悲凉。此处以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”秋味。

听觉效果

用京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

秋雨话凉

散文鉴赏方法

1.整体把握文章;

2.要透过富有主观色彩的自然景物,感悟作者的思想和情感;

3.要自觉地运用艺术表现手法、修辞等方面的文学知识来进行鉴赏。

归纳小结

请同学写出有关“秋”的四个名句,并赏析其是如何做到情景交融的。

课堂练习

咏秋诗句示例

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读