人音版五年级音乐上册第4课《演唱 牧场上的家》教学设计

文档属性

| 名称 | 人音版五年级音乐上册第4课《演唱 牧场上的家》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-08-08 18:59:16 | ||

图片预览

文档简介

《牧场上的家》

——小学五年级唱歌课教学设计

教学基本信息

课题 牧场上的家

学科 音乐 学段 小学高年级 年级 五年级

相关领域 感受与鉴赏、表现、音乐与相关文化都有不同层次的涉及,主要突出表现领域的演唱。

教材 书名: 义务教育教科书 出版社: 人民音乐出版社

是否已实施 是

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

《音乐课程标准》中的“以音乐审美为核心”的基本理念为指导思想。关注学生实际获得,在教学中培养学生的音乐能力,在音乐实践中感受歌曲情绪,体会歌曲意境,做到准确歌唱。

(二)理论依据

根据《北京市中小学部分音乐能力》“音乐学科的核心素养”分为审美感知、艺术表现和文化理解三方面。没有一定的审美能力就不可能产生相应层次的审美体验、审美情趣和审美感。本课教学设计依据课标中表现领域的相关建议,在教学中,积极引导学生参与聆听、演唱、等实践活动。

二、教学背景分析

(1) 教材内容分析

1. 作品背景分析

《牧场上的家》原名Home on the Range ,是美国西部的一首经典歌曲,被称为非官方的西部圣歌。在1947年 堪萨斯州 将其选为州歌,同时此歌也被美国西部作家协会收录在西部经典100首之中。歌曲中描述了美国西部牧场田园生活: 绿草茵茵的宽阔牧场,水牛、小鹿、羚羊的欢跳及夜幕下星星闪烁,牧场在宁静的夜晚中的美丽景象,富有诗意。表达了对田园生活的热爱,以及对自由的无限向往之情。

2. 音乐要素分析

旋律及结构分析

歌曲旋律呈波浪式。主要节奏型 和它的弱

起变化节奏型贯穿全曲。歌曲以典型的弱起旋律:属音向主音的上四度跳进开始,之后级进与跳进的交叉运用使旋律连贯悠扬,八分音符在弱拍上的多次运用增强了音乐的流动性和张力。

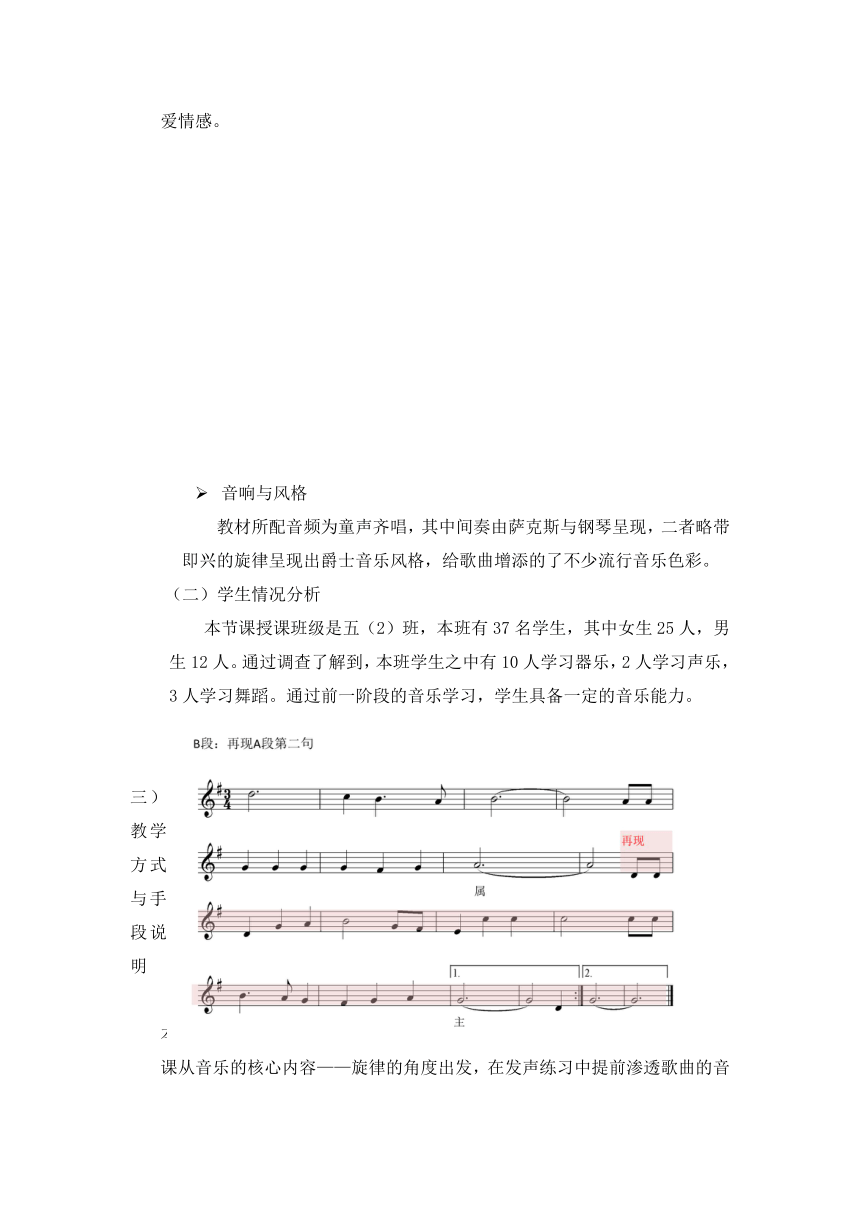

歌曲四三拍,G大调,是带再现的单二部曲式结构。A段是平行乐段,由两个带弱起的变化重复乐句构成a+a’,两个乐句的起始旋律均呈上行走向,有小起伏,第一句停在属音,第二句停在主音,是典型的西洋大小调和声体系。

B段在上移五度跳进后,以宽松的节奏展开,使得曲调更加优美而抒情,它不仅表现了开阔空旷的家园意境,而且还纵情的抒发了人们对可爱的家园的赞美之情。最后的乐句再现了歌曲A段第二乐句的旋律,曲调又趋平稳,它使人们完全沉浸在这美丽的家园情景之中,感受和表达了对田园生活的热爱情感。

音响与风格

教材所配音频为童声齐唱,其中间奏由萨克斯与钢琴呈现,二者略带即兴的旋律呈现出爵士音乐风格,给歌曲增添的了不少流行音乐色彩。

(二)学生情况分析

本节课授课班级是五(2)班,本班有37名学生,其中女生25人,男生12人。通过调查了解到,本班学生之中有10人学习器乐,2人学习声乐,3人学习舞蹈。通过前一阶段的音乐学习,学生具备一定的音乐能力。

(三)教学方式与手段说明

从本课从音乐的核心内容——旋律的角度出发,在发声练习中提前渗透歌曲的音乐要素:弱起节奏和旋律骨干音。以发展学生音乐能力为主要目标,引导学生唱好歌曲。

1. 准备阶段——听辩法、模唱法和视唱法。围绕音乐核心要素,训练音乐记忆能力和内心听觉。

2. 学唱环节——情境法、体验法、画图形谱、旋律线等方法。通过创设情境情境,感受歌曲的情绪和音乐要素,划分歌曲结构。

3. 唱好歌曲——识读乐谱、挥拍演唱。通过识读乐谱和挥拍演唱进一步唱好歌曲。

4. 在其他环节中还运用了模仿法、讲授法,激发学生兴趣。

(四)技术准备

1. 课前用Sibelius6打出歌谱

2.用QQ影音将音频按乐段截取。

3.用演示文稿制作课件。

三、教学目标

(一)“情感态度与价值观”目标

喜欢演唱这首歌曲,体会歌曲意境,感受美国儿童对牧场上的家的热爱。

(二)“过程与方法”目标

通过视唱、聆听、挥拍演唱、二声部演唱等方法有感情地演唱,充分感受音乐要素,培养“旋律感”,体会歌曲的美好情绪。

(三)“知识与技能”目标:

1.用平稳、悠长的气息和柔和、连贯的声音富有表情的演唱。

2.理解3/4拍强弱规律,唱好准弱起小节,做到挥拍演唱。

3. 能够划分歌曲结构,感受B段的音乐要素的变化。

四、教学重点与难点

(一)教学重点:

通过学生学习《牧场上的家》,引导学生能用平稳气息和,柔和的声音有表情的演唱,并能体会歌曲表达的美好情绪。

(二)教学难点:

1.弱起小节的学习及运用。

2.一字多音、一音多字、儿化音的唱法

五、教学过程

(一)准备阶段

【阶段目标】:在旋律回声中建立本课的相对音高概念,在旋律视唱中感受三拍子律动和弱起小节。

活动1.1——旋律回声

教师操作:边唱四音组边用科尔文手做出旋律音高s,-d-r-m、l,-f-f-f、

m-m-r-d、d-si,-d-r、si,-d-r-d进行有梯度的旋律回声练习。

学生活动:旋律模仿

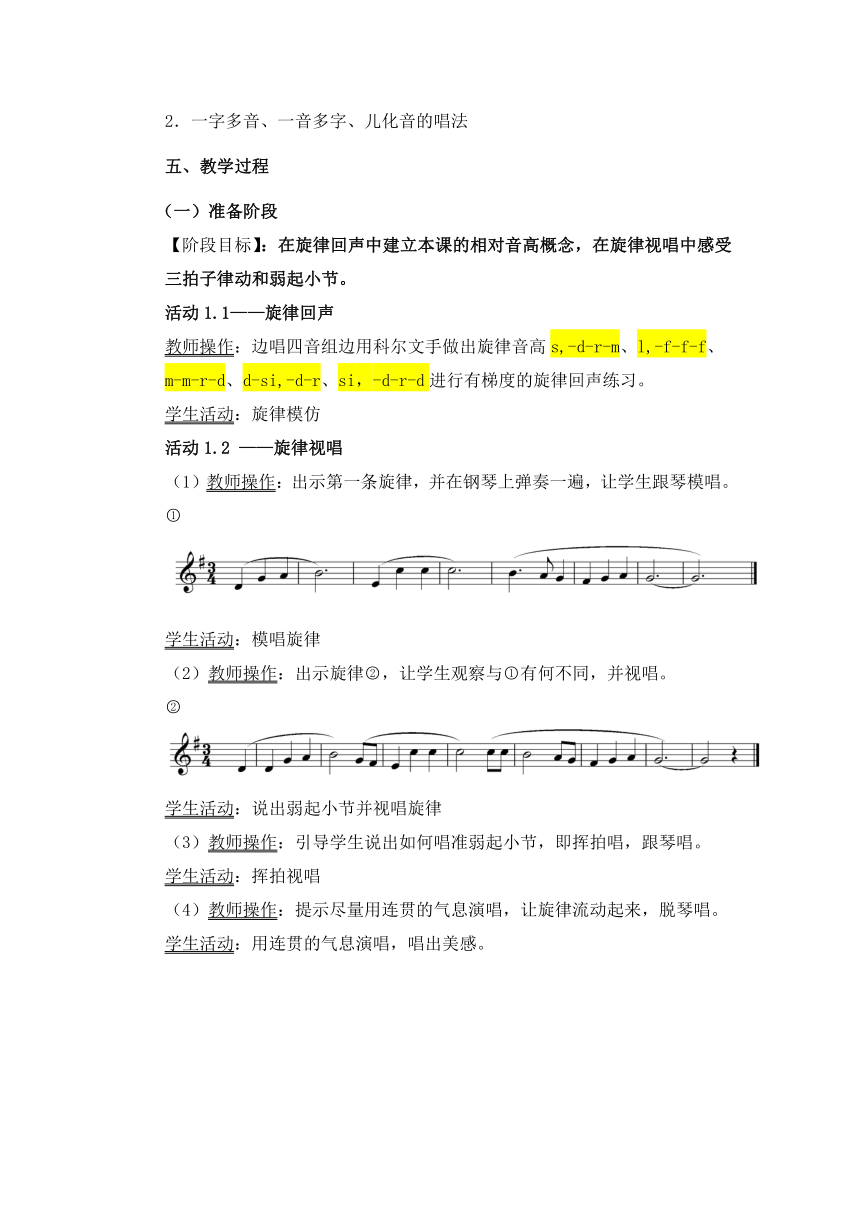

活动1.2 ——旋律视唱

(1)教师操作:出示第一条旋律,并在钢琴上弹奏一遍,让学生跟琴模唱。

学生活动:模唱旋律

(2)教师操作:出示旋律,让学生观察与有何不同,并视唱。

学生活动:说出弱起小节并视唱旋律

(3)教师操作:引导学生说出如何唱准弱起小节,即挥拍唱,跟琴唱。

学生活动:挥拍视唱

(4)教师操作:提示尽量用连贯的气息演唱,让旋律流动起来,脱琴唱。

学生活动:用连贯的气息演唱,唱出美感。

(设计意图:将本课难点前置,通过多种方式熟悉歌曲,为后续教学做铺垫)

(二)学唱歌曲

【阶段目标】:让学生感受歌曲音乐要素,在老师引导下能够独立完整演唱歌曲。

活动2.1——揭示课题,初听歌曲

揭示旋律出自美国歌曲《牧场上的家》。

教师操作:范唱歌曲,让学生聆听歌曲唱的什么内容,听完与大家交流感受。

学生活动:初次聆听,听完分享感受。

教师操作:引导学生说出相关音乐要素——情绪、速度、节拍等

学生活动:感受音乐要素

活动2.2——创设情境,朗读歌词

教师操作:请学生独自朗读和齐读的方式引导学生体会歌词意境美。

学生活动:朗读歌词,体会歌曲意境。

(设计意图:朗读歌词的目的有两点,一是创设情境,体会歌曲意境;二是熟悉歌词,为演唱歌曲做铺垫。)

活动2.3——画图形谱,感受三拍子律动,关注长音时值

教师操作:在黑板上边唱第一段歌词边画出图形谱,引导学生感受弱起小节。

学生活动:模仿老师画图形谱。

教师操作:引导学生分析图形谱,找出长音位置。

学生活动:找到长音位于句末位置,加以区别。

活动2.4——画旋律线,感受歌曲结构,师生接唱A段

教师操作:边画旋律线边唱第一段歌词,引导学生找出相同或相似乐句。总结出平行乐段的概念——同头异尾。

进行A段师生接唱,师唱重复乐句。

学生活动:师生接唱,唱变化乐句

活动2.5——跟琴唱B段。

教师操作:接着唱B段,引导学生发现再现A段的乐句。

学生活动:聆听老师范唱,熟悉B段旋律,知道B段是A段的变化再现,这首歌曲是单二部曲式。演唱B段。再次听范唱,小声跟唱。

教师范唱:让学生跟琴唱,完整演唱第一段歌词

学生活动:默唱、跟琴唱

活动2.6——跟琴完整演唱第一段

教师操作:弹钢琴伴奏,指导学生用连贯气息演唱第一段歌词,长音处音符时值要唱得饱满。

学生活动:用连贯的气息演唱第一段。

活动2.7——自学第二段歌词

教师操作:播放第二段音频,让学生默唱。

学生活动:默唱歌词。

(三)唱好歌曲

【阶段目标】:能够用圆润的声音挥拍演唱歌曲,

活动3.1——完整聆听,挥拍默唱

教师操作:播放音频,让学生挥拍默唱,之后跟琴唱,提示弱起小节。

学生活动:挥排唱,默唱。自我评价。

活动3.2——能够用圆润的音色,连贯的气息去演唱

教师操作:再次启发学生感受歌曲情感,创设情境。聆听老师示范,应该用怎样的声音去演唱。

学生活动:尝试用较长气息,把歌曲唱得连贯。

教师操作:指导唱。

活动3.3——跟伴奏唱

教师操作:播放伴奏,指挥学生演唱。

学生活动: 跟伴奏在老师指挥下完整演唱。

(四)相关拓展

【阶段目标】:了解相关文化,提高核心素养。

活动4.1——播放英文版《Home on the rang 》,让学生对比聆听,互相交流。

提出问题:你更喜欢哪个版本?说说为什么?

学生活动:从音乐要素角度分析。

活动4.2——完整有美感地演唱

全班在老师指挥下其唱歌曲,结束本课。

六、学习效果评价设计

(一)评价方式

1.注重过程性评价将鼓励性评价贯穿课堂。

2.运用音乐的语言进行具体的表扬。

3.课下老师与学生进行交流,做反馈。

七、教学设计特色说明

借鉴柯达伊教学理念,发展学生音乐能力

1. 难点前置,大量铺垫

柯达伊教学法很重要的一个原则是,运用各种教学手段深入探究音乐的内涵,不断发展学生对于音乐本身的理解。该教学法在教学中强调感性体验先于理性认知,在正式学习某个内容之前一定会做很多铺垫,有了一定量的感性体验储备后,才能进行相关内容的学习。所以我在准备环节采用了歌曲中的骨干音s,-d-r-m、l,-f-f-f、m-m-r-d、d-si,-d-r、si,-d-r-d做旋律回声练习。在旋律回声中强化学生的稳定拍概念、发展了内心听觉能力、相对音高感、视唱歌谱能力。同时,分散了歌曲的教学难点,为后续教学进行的铺垫。

2.画图和旋律线感受歌曲的结构。

通过在黑板上画图的形式让学生直观感受歌曲的弱起节奏和乐句。通过画旋律线感受歌曲的结构,在聆听过程中基本做到结构的划分,便于音乐的记忆。

3.不足之处:教学节奏把握欠佳,前松后紧,拓展环节没有得以展开。在歌曲演唱形式上可以再丰富一些。

——小学五年级唱歌课教学设计

教学基本信息

课题 牧场上的家

学科 音乐 学段 小学高年级 年级 五年级

相关领域 感受与鉴赏、表现、音乐与相关文化都有不同层次的涉及,主要突出表现领域的演唱。

教材 书名: 义务教育教科书 出版社: 人民音乐出版社

是否已实施 是

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

《音乐课程标准》中的“以音乐审美为核心”的基本理念为指导思想。关注学生实际获得,在教学中培养学生的音乐能力,在音乐实践中感受歌曲情绪,体会歌曲意境,做到准确歌唱。

(二)理论依据

根据《北京市中小学部分音乐能力》“音乐学科的核心素养”分为审美感知、艺术表现和文化理解三方面。没有一定的审美能力就不可能产生相应层次的审美体验、审美情趣和审美感。本课教学设计依据课标中表现领域的相关建议,在教学中,积极引导学生参与聆听、演唱、等实践活动。

二、教学背景分析

(1) 教材内容分析

1. 作品背景分析

《牧场上的家》原名Home on the Range ,是美国西部的一首经典歌曲,被称为非官方的西部圣歌。在1947年 堪萨斯州 将其选为州歌,同时此歌也被美国西部作家协会收录在西部经典100首之中。歌曲中描述了美国西部牧场田园生活: 绿草茵茵的宽阔牧场,水牛、小鹿、羚羊的欢跳及夜幕下星星闪烁,牧场在宁静的夜晚中的美丽景象,富有诗意。表达了对田园生活的热爱,以及对自由的无限向往之情。

2. 音乐要素分析

旋律及结构分析

歌曲旋律呈波浪式。主要节奏型 和它的弱

起变化节奏型贯穿全曲。歌曲以典型的弱起旋律:属音向主音的上四度跳进开始,之后级进与跳进的交叉运用使旋律连贯悠扬,八分音符在弱拍上的多次运用增强了音乐的流动性和张力。

歌曲四三拍,G大调,是带再现的单二部曲式结构。A段是平行乐段,由两个带弱起的变化重复乐句构成a+a’,两个乐句的起始旋律均呈上行走向,有小起伏,第一句停在属音,第二句停在主音,是典型的西洋大小调和声体系。

B段在上移五度跳进后,以宽松的节奏展开,使得曲调更加优美而抒情,它不仅表现了开阔空旷的家园意境,而且还纵情的抒发了人们对可爱的家园的赞美之情。最后的乐句再现了歌曲A段第二乐句的旋律,曲调又趋平稳,它使人们完全沉浸在这美丽的家园情景之中,感受和表达了对田园生活的热爱情感。

音响与风格

教材所配音频为童声齐唱,其中间奏由萨克斯与钢琴呈现,二者略带即兴的旋律呈现出爵士音乐风格,给歌曲增添的了不少流行音乐色彩。

(二)学生情况分析

本节课授课班级是五(2)班,本班有37名学生,其中女生25人,男生12人。通过调查了解到,本班学生之中有10人学习器乐,2人学习声乐,3人学习舞蹈。通过前一阶段的音乐学习,学生具备一定的音乐能力。

(三)教学方式与手段说明

从本课从音乐的核心内容——旋律的角度出发,在发声练习中提前渗透歌曲的音乐要素:弱起节奏和旋律骨干音。以发展学生音乐能力为主要目标,引导学生唱好歌曲。

1. 准备阶段——听辩法、模唱法和视唱法。围绕音乐核心要素,训练音乐记忆能力和内心听觉。

2. 学唱环节——情境法、体验法、画图形谱、旋律线等方法。通过创设情境情境,感受歌曲的情绪和音乐要素,划分歌曲结构。

3. 唱好歌曲——识读乐谱、挥拍演唱。通过识读乐谱和挥拍演唱进一步唱好歌曲。

4. 在其他环节中还运用了模仿法、讲授法,激发学生兴趣。

(四)技术准备

1. 课前用Sibelius6打出歌谱

2.用QQ影音将音频按乐段截取。

3.用演示文稿制作课件。

三、教学目标

(一)“情感态度与价值观”目标

喜欢演唱这首歌曲,体会歌曲意境,感受美国儿童对牧场上的家的热爱。

(二)“过程与方法”目标

通过视唱、聆听、挥拍演唱、二声部演唱等方法有感情地演唱,充分感受音乐要素,培养“旋律感”,体会歌曲的美好情绪。

(三)“知识与技能”目标:

1.用平稳、悠长的气息和柔和、连贯的声音富有表情的演唱。

2.理解3/4拍强弱规律,唱好准弱起小节,做到挥拍演唱。

3. 能够划分歌曲结构,感受B段的音乐要素的变化。

四、教学重点与难点

(一)教学重点:

通过学生学习《牧场上的家》,引导学生能用平稳气息和,柔和的声音有表情的演唱,并能体会歌曲表达的美好情绪。

(二)教学难点:

1.弱起小节的学习及运用。

2.一字多音、一音多字、儿化音的唱法

五、教学过程

(一)准备阶段

【阶段目标】:在旋律回声中建立本课的相对音高概念,在旋律视唱中感受三拍子律动和弱起小节。

活动1.1——旋律回声

教师操作:边唱四音组边用科尔文手做出旋律音高s,-d-r-m、l,-f-f-f、

m-m-r-d、d-si,-d-r、si,-d-r-d进行有梯度的旋律回声练习。

学生活动:旋律模仿

活动1.2 ——旋律视唱

(1)教师操作:出示第一条旋律,并在钢琴上弹奏一遍,让学生跟琴模唱。

学生活动:模唱旋律

(2)教师操作:出示旋律,让学生观察与有何不同,并视唱。

学生活动:说出弱起小节并视唱旋律

(3)教师操作:引导学生说出如何唱准弱起小节,即挥拍唱,跟琴唱。

学生活动:挥拍视唱

(4)教师操作:提示尽量用连贯的气息演唱,让旋律流动起来,脱琴唱。

学生活动:用连贯的气息演唱,唱出美感。

(设计意图:将本课难点前置,通过多种方式熟悉歌曲,为后续教学做铺垫)

(二)学唱歌曲

【阶段目标】:让学生感受歌曲音乐要素,在老师引导下能够独立完整演唱歌曲。

活动2.1——揭示课题,初听歌曲

揭示旋律出自美国歌曲《牧场上的家》。

教师操作:范唱歌曲,让学生聆听歌曲唱的什么内容,听完与大家交流感受。

学生活动:初次聆听,听完分享感受。

教师操作:引导学生说出相关音乐要素——情绪、速度、节拍等

学生活动:感受音乐要素

活动2.2——创设情境,朗读歌词

教师操作:请学生独自朗读和齐读的方式引导学生体会歌词意境美。

学生活动:朗读歌词,体会歌曲意境。

(设计意图:朗读歌词的目的有两点,一是创设情境,体会歌曲意境;二是熟悉歌词,为演唱歌曲做铺垫。)

活动2.3——画图形谱,感受三拍子律动,关注长音时值

教师操作:在黑板上边唱第一段歌词边画出图形谱,引导学生感受弱起小节。

学生活动:模仿老师画图形谱。

教师操作:引导学生分析图形谱,找出长音位置。

学生活动:找到长音位于句末位置,加以区别。

活动2.4——画旋律线,感受歌曲结构,师生接唱A段

教师操作:边画旋律线边唱第一段歌词,引导学生找出相同或相似乐句。总结出平行乐段的概念——同头异尾。

进行A段师生接唱,师唱重复乐句。

学生活动:师生接唱,唱变化乐句

活动2.5——跟琴唱B段。

教师操作:接着唱B段,引导学生发现再现A段的乐句。

学生活动:聆听老师范唱,熟悉B段旋律,知道B段是A段的变化再现,这首歌曲是单二部曲式。演唱B段。再次听范唱,小声跟唱。

教师范唱:让学生跟琴唱,完整演唱第一段歌词

学生活动:默唱、跟琴唱

活动2.6——跟琴完整演唱第一段

教师操作:弹钢琴伴奏,指导学生用连贯气息演唱第一段歌词,长音处音符时值要唱得饱满。

学生活动:用连贯的气息演唱第一段。

活动2.7——自学第二段歌词

教师操作:播放第二段音频,让学生默唱。

学生活动:默唱歌词。

(三)唱好歌曲

【阶段目标】:能够用圆润的声音挥拍演唱歌曲,

活动3.1——完整聆听,挥拍默唱

教师操作:播放音频,让学生挥拍默唱,之后跟琴唱,提示弱起小节。

学生活动:挥排唱,默唱。自我评价。

活动3.2——能够用圆润的音色,连贯的气息去演唱

教师操作:再次启发学生感受歌曲情感,创设情境。聆听老师示范,应该用怎样的声音去演唱。

学生活动:尝试用较长气息,把歌曲唱得连贯。

教师操作:指导唱。

活动3.3——跟伴奏唱

教师操作:播放伴奏,指挥学生演唱。

学生活动: 跟伴奏在老师指挥下完整演唱。

(四)相关拓展

【阶段目标】:了解相关文化,提高核心素养。

活动4.1——播放英文版《Home on the rang 》,让学生对比聆听,互相交流。

提出问题:你更喜欢哪个版本?说说为什么?

学生活动:从音乐要素角度分析。

活动4.2——完整有美感地演唱

全班在老师指挥下其唱歌曲,结束本课。

六、学习效果评价设计

(一)评价方式

1.注重过程性评价将鼓励性评价贯穿课堂。

2.运用音乐的语言进行具体的表扬。

3.课下老师与学生进行交流,做反馈。

七、教学设计特色说明

借鉴柯达伊教学理念,发展学生音乐能力

1. 难点前置,大量铺垫

柯达伊教学法很重要的一个原则是,运用各种教学手段深入探究音乐的内涵,不断发展学生对于音乐本身的理解。该教学法在教学中强调感性体验先于理性认知,在正式学习某个内容之前一定会做很多铺垫,有了一定量的感性体验储备后,才能进行相关内容的学习。所以我在准备环节采用了歌曲中的骨干音s,-d-r-m、l,-f-f-f、m-m-r-d、d-si,-d-r、si,-d-r-d做旋律回声练习。在旋律回声中强化学生的稳定拍概念、发展了内心听觉能力、相对音高感、视唱歌谱能力。同时,分散了歌曲的教学难点,为后续教学进行的铺垫。

2.画图和旋律线感受歌曲的结构。

通过在黑板上画图的形式让学生直观感受歌曲的弱起节奏和乐句。通过画旋律线感受歌曲的结构,在聆听过程中基本做到结构的划分,便于音乐的记忆。

3.不足之处:教学节奏把握欠佳,前松后紧,拓展环节没有得以展开。在歌曲演唱形式上可以再丰富一些。