古诗词诵读《书愤》课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《书愤》课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-09 21:15:14 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

爱国主义是文学永恒的主题。

凭谁问,廉颇老矣,

尚能饭否 ?

--辛弃疾《永遇乐》

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

--杜甫《茅屋为秋风所破歌》

路漫漫其修远兮,

吾将上下而求索。

--屈原《离骚》

陆游

壹

叁

贰

理解诗歌内容,以知人论世的方法分析作者感情。

鉴赏诗歌的表现手法,提高诗歌鉴赏能力。

体会陆游的爱国主义精神,感悟南宋爱国词人的情怀。

知 人 论 世

初 入 文 本

壹

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

认识陆游,是因为他的爱国诗篇。

十一月四日风雨大作

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

秋夜将晓出篱门迎凉有感二首(其二)

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。南宋伟大的爱国诗人。生逢两宋之交,国家的不幸、家庭的流离,给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。他一生都在坚持抗金主张,在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的打击,但一直坚持自己的恢复中原的志向,至死不忘复国大业。现存诗作9300多首,是我国文学史上存诗最多的诗人。作品具有强烈的爱国主义精神,继承和发展了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,对后世文坛影响深远。

陆游出身名门,高祖官至吏部郎中;祖父陆佃,师从王安石,官至尚书右丞,父亲陆宰,北宋末年曾任京西路转运副使。建炎三年(1129年),陆游出生于两宋之交,成长在偏安的南宋。

金兵南侵时,陆游年仅四岁。民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离,给陆游留下了不可磨灭的印记。陆游自幼聪慧过人,绍兴二十三年(1153年),进京(临安,杭州)参加锁厅考试(现任官员及恩荫子弟的进士考试),主考官取为第一,因秦桧的孙子秦[xūn]埙位居陆游名下,秦桧大怒,欲降罪主考。次年(1154年),陆游参加礼部考试,秦桧指示主考官不得录取陆游。从此陆游被秦桧嫉恨,仕途不畅。

绍兴二十五年(1155年),秦桧病逝,陆游进入仕途,一直坚持抗金理想,矢志不渝,屡遭投降派的排挤、打击。

嘉定二年(1210),85岁的陆游抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

作者生平

年少立志:上马击狂胡,下马草行书。

陆游是越州山阴(今浙江绍兴)人,虽然出身于一个官僚地主家庭,但是他的父亲陆宰是有名的爱国志士。被罢官后去了东阳投靠当时的民间抗金团体,陆游6岁到9岁便是在山寨度过,这三年草寇生涯,陆游从小习得一身好武艺。

凄婉的爱情:君埋地下泥销骨,我寄人间雪满头。19岁这一年,陆游迎娶了表妹唐琬为妻。娶唐琬之前,陆游是出了名的书痴,12岁时就成了众人口中的神童,半步都不愿离开书斋。娶唐琬之后,陆游的心里眼里都是唐琬。然婚后三年,陆母以陆游沉迷,不思进取,以唐琬不能生育为由,让陆游休了唐琬。陆游不忍,百般无奈,只得又买了宅子,偷偷将唐琬安顿,可不久,就有人告密,陆游无法,忍痛休了唐琬。七年以后,二人再次相遇于沈园,唐琬已经改嫁,她与丈夫赵士程同游沈园。《钗头凤》

短暂的军旅生活

48岁这一年,陆游终于来到南郑抗金前线,这是陆游一生最引以为傲的一段时期,这是他期待了一辈子梦想落地的地方,他终于来到边关,匹马戍梁州。在南郑不久,张炎被撤回,陆游也被撤回四川,细雨骑驴入剑门,战马出征的梦想就此破灭。

陆游在川、陕生活的9年,是他一生中的重要时期,也是诗歌创作收获最多的时期。这就是陆游把自己的全部诗歌编为《剑南诗稿》、把自己的文章编为《渭南文集》的原因。

创作背景

本诗创作于宋孝宗淳熙十三年(1186年),此时陆游已62岁,在山阴闲居了6年,这分明是时不待我的年龄,然而诗人被黜,只能赋闲在乡,想那山河破碎、中原未收而“报国欲死无战场”,感于世事多艰、小人误国而“书生无地效孤忠”,于是,诗人在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。

初 读 诗 歌

整 体 感 知

贰

解题

“书”:动词,写,抒发。

“愤”:愤懑、悲愤。

“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

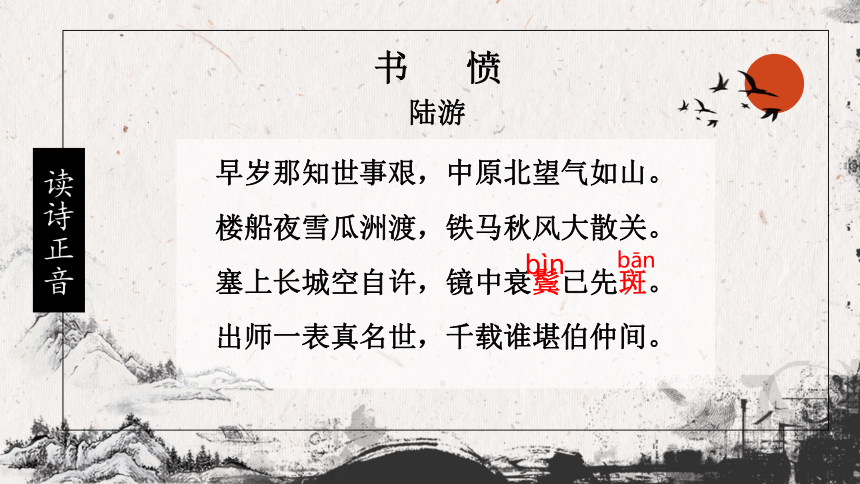

书 愤

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

bìn

bān

知晓诗意

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

年轻时候不知道世事艰难,北望沦陷的中原,收复失地的豪情有如山岳。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

雪夜的瓜州渡口战船森列,大散关前披甲的战马在秋风中长嘶。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

当年我曾徒然自许为万里长城,如今只可叹镜中两鬓白发早生。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

诸葛亮和《出师表》名传后世,千百年来有谁能相提并论。

知晓诗意

书 愤

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

思考:本诗的诗眼是什么?奠定了怎样的感情基调?

明确:“愤”为诗眼,奠定了高亢、愤慨的感情基调。

深 入 研 读

仔 细 品 味

叁

所“书”何事?

壹

所抒何“愤”?

贰

如何抒“愤”?

肆

书愤

因何而“愤”?

叁

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

思考1:分析所“书”何事?

分析诗意

“书”早年恢复中原之志。

“书”两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬。

“书”敬仰诸葛亮、渴望建功立业之愿。

这两句写景的句子有什么特点?这是一种什么艺术手法?有何作用?

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

运用列锦的修辞手法,由六个纯名词的叠加,勾勒出两幅豪壮的战争图画,给人一种声势宏大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

(楼船、铁马)战争氛围;(夜雪、秋风)战争坏境;(瓜州渡、大散关)军事据点,组成了两幅的战场画卷。表达了诗人渴望建功立业的雄心壮志。

列锦”又称“列词”,所谓"列锦",就是全部用名词或名

词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可

感的图像,用以烘托气氛,创造意境,表达情感的一种修辞。

①“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”(马致远《天净沙·秋思》)"列锦"又称"列词",最早大约见于陈望道先生的《修辞学发凡》一书。由九个名词组合而成,渲染出一幅凄凉萧瑟的气象,表现诗人悲凉孤寂的心境。

②“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。”(柳永《雨霖铃》)诗人把杨柳岸、晓风、残月艺术地排列在一起,表面上是写景,实际情寓其中,用美好的自然景物,反衬诗人的空虚寂寞之感。

知识补充

思考2:分析所抒何愤?

分析诗意

所“愤”之一:世事艰

所“愤”之二:空自许

所“愤”之三:鬓先斑

所“愤”之四:谁堪伯仲间

“愤”报国无门

“愤”壮志难酬

“愤”年华空老

“愤”收复无望

国家(义愤)

自身(悲愤)

国土沦陷

年老体衰

朝政(忧愤)

奸臣当道

思考3:因何而“愤”?

探究原因

忧愤国家

金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。

忧愤朝政

求和偏安、打击主战派、政治黑暗。

忧愤自己

年老体衰、功业无成、壮志未酬。

思考4:作者如何书愤?

鉴赏手法

①对比:一是理想和现实的对比。诗人北望中原,豪气如山。以塞上长城自许,然而世事多艰。理想被现实击得粉碎。

二是诗人早年形象与晚年形象的对比。早年气壮如山,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,何等豪迈,如今对镜自照,衰鬓苍颜,岁月不居,年华空老!

而这一切的根源就是朝廷的主和派,诗人心中之“愤”焉得不涌上笔端。

思考4:作者如何书愤?

鉴赏手法

②用典:“塞上长城”;

“出师一表”出自《三国志》用典使诗文含蓄,曲折,不直露。尾联用典明志。包含诗人对诸葛亮的推崇、仰慕之情,并以此自勉。表示要像诸葛“北定中原,兴复汉室”“鞠躬尽瘁,死而后已”,把统一中原为其终身大业。

诗中对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨。

思考4:作者如何书愤?

鉴赏手法

③借古讽今:尾联高度赞扬诸葛亮,实则对南宋朝廷偏安于江南、偷安一时的讽刺,抒发了诗人极大的愤慨。

④列锦:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

列锦,组成了两幅气势宏大的战场画卷,表达了诗人渴望建功立业的雄心壮志。

⑤虚实结合:颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

⑥比喻:气如山,指收复失地的豪情壮志有如山岳。

当 堂 巩 固

加 强 记 忆

伍

课堂检测

1.《书愤》中的“________________,_________________”两句,慨叹世事艰难,追述了作者年轻时收复失地的雄心壮志。

早岁那知世事艰 中原北望气如山

2.《书愤》中, “________________,_________________”两句写诗人徒自抒发蹉跎岁月,壮志未遂而鬓发先斑的感慨。

塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑

3.《书愤》中“________________,_________________”两句通过追诉早年抗金杀敌的英雄事迹,有力地烘托出作者“气如山”的气魄,表达了一种高昂的战斗情绪。

楼船夜雪瓜洲渡 铁马秋风大散关

4.《书愤》中 “________________,_________________” 是用三国诸葛亮慷慨北伐同当今南宋朝廷妥协不抵抗作对比,以古鉴今,褒贬分明。

出师一表真名世 千载谁堪伯仲间

5.《书愤》中,诗人之“愤”有四:所愤之一乃 “________________”(愤报国无门); 所愤之二乃 “________________”(愤壮志难酬);所愤之三乃 “________________”(愤年华空老);所愤之四乃 “________________” (愤无人领军)。

早岁那知世事艰

塞上长城空自许

镜中衰鬓已先斑

千载谁堪伯仲间

《书愤》理解性默写

1.《书愤》在强烈地抒发了岁月蹉跎、壮志难酬情怀的诗句是:_________________________________________________

2.《书愤》记述两次抗金胜仗的句子是:_____________________________________。

3.《书愤》中用典明志的诗句是: _______________________________________________。

4.《书愤》中慨叹自己年不懂世事,一心欲复故国的诗句是:________________________________。

塞上长城空自许 ,镜中衰鬓已先斑

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

出师一表真名世 千载谁堪伯仲间

早岁那知世事艰,中原北望气如山

小 结

这首诗是诗人几十年生活经历的生动概括。它借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。并由此俯仰千载,抒发了诗人壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。

家是最小国,国是千万家,“小家”同“大国”同声相应、同气相求、同命相依。“家国情怀”,其实是一种责任、使命和担当。古往今来,一代又一代的志士仁人,胸怀大局,把自身的前途命运同时代、国家、民族紧紧地联系在了一起,留下了许多可歌可泣的事迹。他们告诉我们,身为中华儿女,应该胸怀天下,心忧万民,位卑未敢忘忧国。

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

世事艰

“艰”道出了辛酸和坎坷,暗指投降派对敌人妥协退让,对主战的爱国人士打压、排挤和迫害。

气如山

比喻,写出作者当年豪情壮志、意气风发、以身许国的爱国志士形象。

“书”早年恢复中原之志

那知

年轻时血气方刚、天真纯真。

思考:诗人的愿望实现了吗?请在文中找出依据。

“空自许”、“已先斑”

一“空”一“已”便道出了诗人早年与暮年、“塞上长城”的理想与“世事多艰”的现实之间的差异与矛盾。(对比手法、虚实结合)

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

“书”年事已高、壮志未酬之情

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

借古讽今,以诸葛亮的丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

思考:“千载谁堪伯仲间”表达了作者什么样的情感态度?

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之心

爱国主义是文学永恒的主题。

凭谁问,廉颇老矣,

尚能饭否 ?

--辛弃疾《永遇乐》

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

--杜甫《茅屋为秋风所破歌》

路漫漫其修远兮,

吾将上下而求索。

--屈原《离骚》

陆游

壹

叁

贰

理解诗歌内容,以知人论世的方法分析作者感情。

鉴赏诗歌的表现手法,提高诗歌鉴赏能力。

体会陆游的爱国主义精神,感悟南宋爱国词人的情怀。

知 人 论 世

初 入 文 本

壹

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

认识陆游,是因为他的爱国诗篇。

十一月四日风雨大作

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

秋夜将晓出篱门迎凉有感二首(其二)

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。南宋伟大的爱国诗人。生逢两宋之交,国家的不幸、家庭的流离,给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。他一生都在坚持抗金主张,在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的打击,但一直坚持自己的恢复中原的志向,至死不忘复国大业。现存诗作9300多首,是我国文学史上存诗最多的诗人。作品具有强烈的爱国主义精神,继承和发展了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,对后世文坛影响深远。

陆游出身名门,高祖官至吏部郎中;祖父陆佃,师从王安石,官至尚书右丞,父亲陆宰,北宋末年曾任京西路转运副使。建炎三年(1129年),陆游出生于两宋之交,成长在偏安的南宋。

金兵南侵时,陆游年仅四岁。民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离,给陆游留下了不可磨灭的印记。陆游自幼聪慧过人,绍兴二十三年(1153年),进京(临安,杭州)参加锁厅考试(现任官员及恩荫子弟的进士考试),主考官取为第一,因秦桧的孙子秦[xūn]埙位居陆游名下,秦桧大怒,欲降罪主考。次年(1154年),陆游参加礼部考试,秦桧指示主考官不得录取陆游。从此陆游被秦桧嫉恨,仕途不畅。

绍兴二十五年(1155年),秦桧病逝,陆游进入仕途,一直坚持抗金理想,矢志不渝,屡遭投降派的排挤、打击。

嘉定二年(1210),85岁的陆游抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

作者生平

年少立志:上马击狂胡,下马草行书。

陆游是越州山阴(今浙江绍兴)人,虽然出身于一个官僚地主家庭,但是他的父亲陆宰是有名的爱国志士。被罢官后去了东阳投靠当时的民间抗金团体,陆游6岁到9岁便是在山寨度过,这三年草寇生涯,陆游从小习得一身好武艺。

凄婉的爱情:君埋地下泥销骨,我寄人间雪满头。19岁这一年,陆游迎娶了表妹唐琬为妻。娶唐琬之前,陆游是出了名的书痴,12岁时就成了众人口中的神童,半步都不愿离开书斋。娶唐琬之后,陆游的心里眼里都是唐琬。然婚后三年,陆母以陆游沉迷,不思进取,以唐琬不能生育为由,让陆游休了唐琬。陆游不忍,百般无奈,只得又买了宅子,偷偷将唐琬安顿,可不久,就有人告密,陆游无法,忍痛休了唐琬。七年以后,二人再次相遇于沈园,唐琬已经改嫁,她与丈夫赵士程同游沈园。《钗头凤》

短暂的军旅生活

48岁这一年,陆游终于来到南郑抗金前线,这是陆游一生最引以为傲的一段时期,这是他期待了一辈子梦想落地的地方,他终于来到边关,匹马戍梁州。在南郑不久,张炎被撤回,陆游也被撤回四川,细雨骑驴入剑门,战马出征的梦想就此破灭。

陆游在川、陕生活的9年,是他一生中的重要时期,也是诗歌创作收获最多的时期。这就是陆游把自己的全部诗歌编为《剑南诗稿》、把自己的文章编为《渭南文集》的原因。

创作背景

本诗创作于宋孝宗淳熙十三年(1186年),此时陆游已62岁,在山阴闲居了6年,这分明是时不待我的年龄,然而诗人被黜,只能赋闲在乡,想那山河破碎、中原未收而“报国欲死无战场”,感于世事多艰、小人误国而“书生无地效孤忠”,于是,诗人在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。

初 读 诗 歌

整 体 感 知

贰

解题

“书”:动词,写,抒发。

“愤”:愤懑、悲愤。

“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

书 愤

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

bìn

bān

知晓诗意

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

年轻时候不知道世事艰难,北望沦陷的中原,收复失地的豪情有如山岳。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

雪夜的瓜州渡口战船森列,大散关前披甲的战马在秋风中长嘶。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

当年我曾徒然自许为万里长城,如今只可叹镜中两鬓白发早生。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

诸葛亮和《出师表》名传后世,千百年来有谁能相提并论。

知晓诗意

书 愤

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

思考:本诗的诗眼是什么?奠定了怎样的感情基调?

明确:“愤”为诗眼,奠定了高亢、愤慨的感情基调。

深 入 研 读

仔 细 品 味

叁

所“书”何事?

壹

所抒何“愤”?

贰

如何抒“愤”?

肆

书愤

因何而“愤”?

叁

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

思考1:分析所“书”何事?

分析诗意

“书”早年恢复中原之志。

“书”两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬。

“书”敬仰诸葛亮、渴望建功立业之愿。

这两句写景的句子有什么特点?这是一种什么艺术手法?有何作用?

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

运用列锦的修辞手法,由六个纯名词的叠加,勾勒出两幅豪壮的战争图画,给人一种声势宏大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

(楼船、铁马)战争氛围;(夜雪、秋风)战争坏境;(瓜州渡、大散关)军事据点,组成了两幅的战场画卷。表达了诗人渴望建功立业的雄心壮志。

列锦”又称“列词”,所谓"列锦",就是全部用名词或名

词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可

感的图像,用以烘托气氛,创造意境,表达情感的一种修辞。

①“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”(马致远《天净沙·秋思》)"列锦"又称"列词",最早大约见于陈望道先生的《修辞学发凡》一书。由九个名词组合而成,渲染出一幅凄凉萧瑟的气象,表现诗人悲凉孤寂的心境。

②“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。”(柳永《雨霖铃》)诗人把杨柳岸、晓风、残月艺术地排列在一起,表面上是写景,实际情寓其中,用美好的自然景物,反衬诗人的空虚寂寞之感。

知识补充

思考2:分析所抒何愤?

分析诗意

所“愤”之一:世事艰

所“愤”之二:空自许

所“愤”之三:鬓先斑

所“愤”之四:谁堪伯仲间

“愤”报国无门

“愤”壮志难酬

“愤”年华空老

“愤”收复无望

国家(义愤)

自身(悲愤)

国土沦陷

年老体衰

朝政(忧愤)

奸臣当道

思考3:因何而“愤”?

探究原因

忧愤国家

金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。

忧愤朝政

求和偏安、打击主战派、政治黑暗。

忧愤自己

年老体衰、功业无成、壮志未酬。

思考4:作者如何书愤?

鉴赏手法

①对比:一是理想和现实的对比。诗人北望中原,豪气如山。以塞上长城自许,然而世事多艰。理想被现实击得粉碎。

二是诗人早年形象与晚年形象的对比。早年气壮如山,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,何等豪迈,如今对镜自照,衰鬓苍颜,岁月不居,年华空老!

而这一切的根源就是朝廷的主和派,诗人心中之“愤”焉得不涌上笔端。

思考4:作者如何书愤?

鉴赏手法

②用典:“塞上长城”;

“出师一表”出自《三国志》用典使诗文含蓄,曲折,不直露。尾联用典明志。包含诗人对诸葛亮的推崇、仰慕之情,并以此自勉。表示要像诸葛“北定中原,兴复汉室”“鞠躬尽瘁,死而后已”,把统一中原为其终身大业。

诗中对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨。

思考4:作者如何书愤?

鉴赏手法

③借古讽今:尾联高度赞扬诸葛亮,实则对南宋朝廷偏安于江南、偷安一时的讽刺,抒发了诗人极大的愤慨。

④列锦:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

列锦,组成了两幅气势宏大的战场画卷,表达了诗人渴望建功立业的雄心壮志。

⑤虚实结合:颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

⑥比喻:气如山,指收复失地的豪情壮志有如山岳。

当 堂 巩 固

加 强 记 忆

伍

课堂检测

1.《书愤》中的“________________,_________________”两句,慨叹世事艰难,追述了作者年轻时收复失地的雄心壮志。

早岁那知世事艰 中原北望气如山

2.《书愤》中, “________________,_________________”两句写诗人徒自抒发蹉跎岁月,壮志未遂而鬓发先斑的感慨。

塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑

3.《书愤》中“________________,_________________”两句通过追诉早年抗金杀敌的英雄事迹,有力地烘托出作者“气如山”的气魄,表达了一种高昂的战斗情绪。

楼船夜雪瓜洲渡 铁马秋风大散关

4.《书愤》中 “________________,_________________” 是用三国诸葛亮慷慨北伐同当今南宋朝廷妥协不抵抗作对比,以古鉴今,褒贬分明。

出师一表真名世 千载谁堪伯仲间

5.《书愤》中,诗人之“愤”有四:所愤之一乃 “________________”(愤报国无门); 所愤之二乃 “________________”(愤壮志难酬);所愤之三乃 “________________”(愤年华空老);所愤之四乃 “________________” (愤无人领军)。

早岁那知世事艰

塞上长城空自许

镜中衰鬓已先斑

千载谁堪伯仲间

《书愤》理解性默写

1.《书愤》在强烈地抒发了岁月蹉跎、壮志难酬情怀的诗句是:_________________________________________________

2.《书愤》记述两次抗金胜仗的句子是:_____________________________________。

3.《书愤》中用典明志的诗句是: _______________________________________________。

4.《书愤》中慨叹自己年不懂世事,一心欲复故国的诗句是:________________________________。

塞上长城空自许 ,镜中衰鬓已先斑

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

出师一表真名世 千载谁堪伯仲间

早岁那知世事艰,中原北望气如山

小 结

这首诗是诗人几十年生活经历的生动概括。它借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。并由此俯仰千载,抒发了诗人壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。

家是最小国,国是千万家,“小家”同“大国”同声相应、同气相求、同命相依。“家国情怀”,其实是一种责任、使命和担当。古往今来,一代又一代的志士仁人,胸怀大局,把自身的前途命运同时代、国家、民族紧紧地联系在了一起,留下了许多可歌可泣的事迹。他们告诉我们,身为中华儿女,应该胸怀天下,心忧万民,位卑未敢忘忧国。

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

世事艰

“艰”道出了辛酸和坎坷,暗指投降派对敌人妥协退让,对主战的爱国人士打压、排挤和迫害。

气如山

比喻,写出作者当年豪情壮志、意气风发、以身许国的爱国志士形象。

“书”早年恢复中原之志

那知

年轻时血气方刚、天真纯真。

思考:诗人的愿望实现了吗?请在文中找出依据。

“空自许”、“已先斑”

一“空”一“已”便道出了诗人早年与暮年、“塞上长城”的理想与“世事多艰”的现实之间的差异与矛盾。(对比手法、虚实结合)

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

“书”年事已高、壮志未酬之情

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

借古讽今,以诸葛亮的丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

思考:“千载谁堪伯仲间”表达了作者什么样的情感态度?

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之心