统编版高中语文必修上册整本书阅读《乡土中国》课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册整本书阅读《乡土中国》课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-11 10:26:04 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

知人论世

费孝通(1910—2005),江苏吴江

(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、 人类学家、民族学家、社会活动家,中 国社会学和人类学的奠基人之一。1988 年获联合国大英百科全书奖。

费孝通的座右铭是“脚踏实地,志在富民”。毕生

从事社会学、人类学研究,1939年完成的博士论文《江

村经济》,被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中

的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。先后

对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行

实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的

重要发展思路与具体策略。同时,开始进行一生学术工作的总结,提出

并阐述了“文化自觉”的重大命题。

从种类和主题看,《乡土中国》是一部什么类型的著作

社会学著作

为什么要读它

本 作 行 高 近 区 用 云 不

是 人 后 社 公 而

内容提要

在《乡土中国》中,作者把乡土中国看作是包含在具体的 中国基层传统社会的一种特殊体系,支配中国社会生活的各个 方面,以中国的事实来说明乡土社会的特性。

费孝通认为中国社会从基层上看是乡土性的,并由此指出文 字下乡的困难在于乡土社会的人们没有用文字帮助他们社会生 活的需要,提出治愚的根本在于中国社会乡土性的基层发生变

化 。

费孝通从群己关系上将中西方的社会结构进行对比,认为西

方社会是一种团体格局,而乡土中国社会结构则是一种差序格局, 以“自我”为中心,富于伸缩性,群与己、公与私的界限都变得 十分模糊。并由此分析了中国乡土社会的基本社群“家”, 指 出 乡土社会的秩序是靠“礼”来维持的,无讼是乡土社会的特色。

在分析乡土社会秩序何以维持的基础上,费孝通把权力划分 为四种类型:横暴权力、同意权力、长老权力、时势权力。

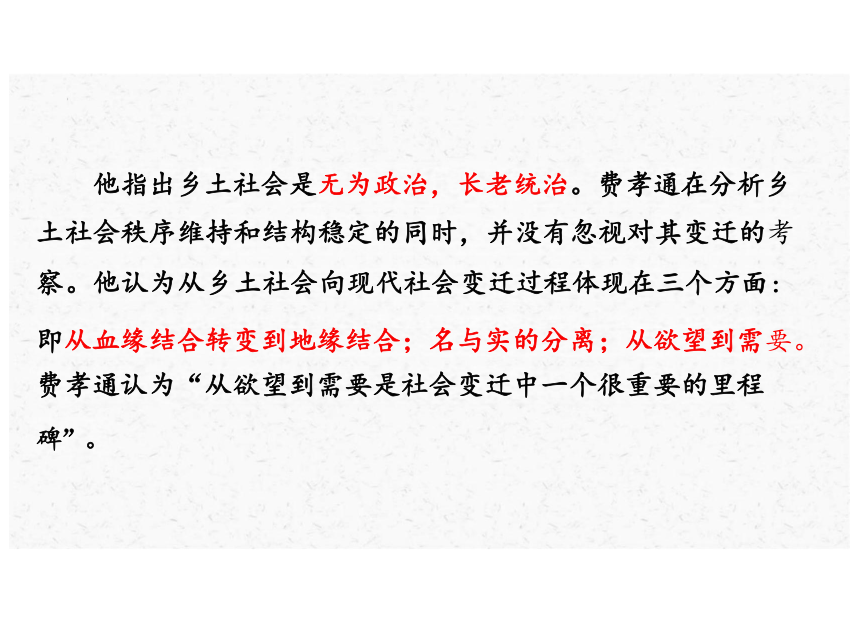

他指出乡土社会是无为政治,长老统治。费孝通在分析乡

土社会秩序维持和结构稳定的同时,并没有忽视对其变迁的考 察。他认为从乡土社会向现代社会变迁过程体现在三个方面:

即从血缘结合转变到地缘结合;名与实的分离;从欲望到需要。 费孝通认为“从欲望到需要是社会变迁中一个很重要的里程

碑”。

《乡土中国》中,作者想要回答的问题是什么

作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社 会

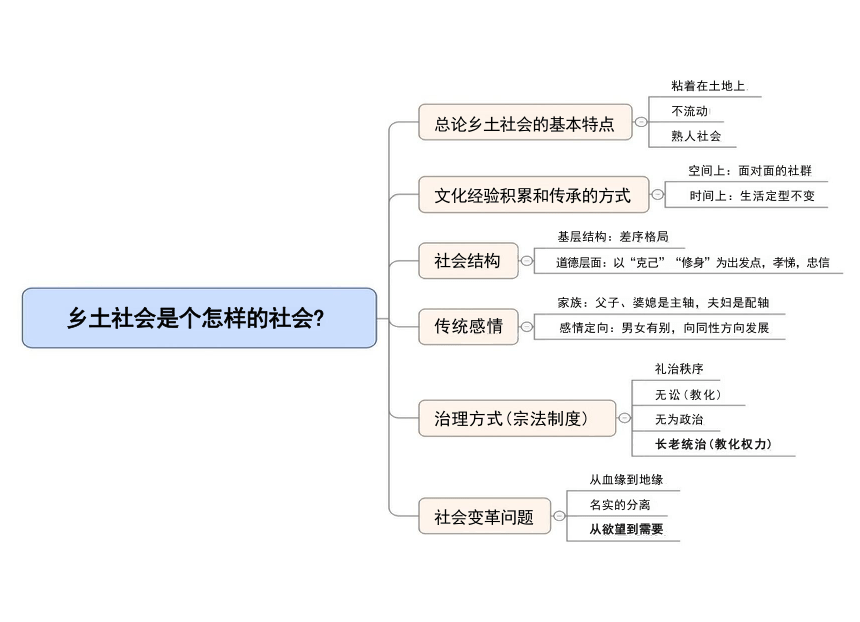

基层结构:差序格局

社会结构 道德层面:以“克己”“修身”为出发点,孝悌,忠信

家族:父子、婆媳是主轴,夫妇是配轴

传统感情 感情定向:男女有别,向同性方向发展

粘着在土地上

不流动

熟人社会

空间上:面对面的社群

时间上:生活定型不变

总论乡土社会的基本特点

文化经验积累和传承的方式

礼治秩序

无讼(教化)

无为政治

长老统治(教化权力)

乡土社会是个怎样的社会

从血缘到地缘

名实的分离

从欲望到需要

治理方式(宗法制度)

社会变革问题

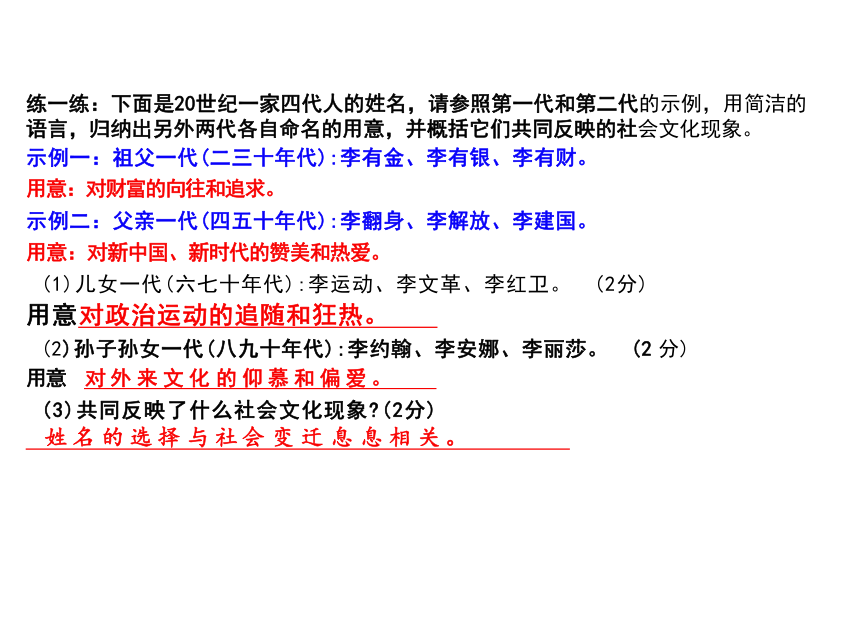

练一练:下面是20世纪一家四代人的姓名,请参照第一代和第二代的示例,用简洁的 语言,归纳出另外两代各自命名的用意,并概括它们共同反映的社会文化现象。

示例一:祖父一代(二三十年代):李有金、李有银、李有财。

用意:对财富的向往和追求。

示例二:父亲一代(四五十年代):李翻身、李解放、李建国。

用意:对新中国、新时代的赞美和热爱。

(1)儿女一代(六七十年代):李运动、李文革、李红卫。 (2分)

用意 对政治运动的追随和狂热。

(2)孙子孙女一代(八九十年代):李约翰、李安娜、李丽莎。 (2 分) 用意 对 外 来 文 化 的 仰 慕 和 偏 爱 。

(3)共同反映了什么社会文化现象 (2分)

姓 名 的 选 择 与 社 会 变 迁 息 息 相 关 。

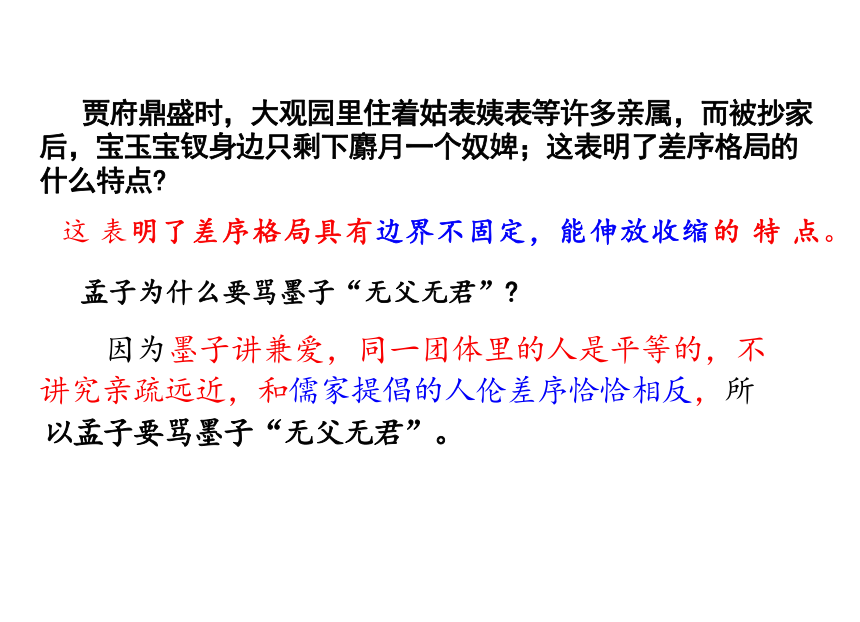

贾府鼎盛时,大观园里住着姑表姨表等许多亲属,而被抄家 后,宝玉宝钗身边只剩下麝月一个奴婢;这表明了差序格局的 什么特点

这 表明了差序格局具有边界不固定,能伸放收缩的 特 点。

孟子为什么要骂墨子“无父无君”

因为墨子讲兼爱,同一团体里的人是平等的,不

讲究亲疏远近,和儒家提倡的人伦差序恰恰相反,所

以孟子要骂墨子“无父无君”。

贾雨村攀附贾家后得以官复原职,在应天府任上审理薛蟠 打死冯渊的命案,得知薛蟠属于“护官符”上的四大家族,便 胡乱判了此案;这个现象表明了什么

这表明传统社会并没有超越团体的法律道德。

思维拓展:

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲 。纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲 ”母曰: “父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之於 市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏, 厉公出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

在父亲和丈夫中,雍纠的妻子选择了谁 为什么 透过这 个故事,思考:在乡土社会中,人们的道德行为具有什么特点

郑厉公四 年 ,祭仲专擅国家大权。郑厉公害怕祭仲对自己的君位不利, 于是暗中派祭仲的女婿雍纠去杀祭仲。祭仲的女儿、雍纠的妻子雍姬知

道此事,对自己母亲说:“父亲与丈夫哪一个更亲近 ”母亲说:“任何 男子,都可能成为一个女人的丈夫,父亲却只有一个,怎么能够相比呢 ” 雍姬就告诉父亲祭仲雍纠的暗杀计划。祭仲杀死雍纠,并在大街上陈尸

示众。郑厉公拿祭仲没办法,于是装载雍纠的尸体逃离郑国,说:“大 事和妇女商量,死得活该。”同年夏天,郑厉公出居到郑国边邑栎地(一 说逃亡到蔡国),祭仲于是迎回郑昭公。六月二十二日,郑昭公回到郑国 重新即位。

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲。 纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲 ”母曰:

“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之於 市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,

厉公出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

答:雍姬在父亲和丈夫之中选择了父亲,是因为在她看 来 ,父亲与自己的关系更加亲近。在以雍姬为中心的差 序格局中,父亲在更靠近中心的一圈。

透过这个故事,我们可以发现,在乡土社会中,人们 的道德、行为都会因为对象与自己的关系而加以程度上 的仲缩。

思维拓展:

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲。纠妻,祭仲女也,知 之,谓其母曰:“父与夫孰亲 ”母曰:“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲 反杀雍纠,戮之於市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,厉公 出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

在父亲和丈夫中,雍纠的妻子选择了谁 为什么 透过这个故事, 思考:在乡土社会中,人们的道德行为具有什么特点

《乡土中国》一共由几篇文章构成

14篇

1.《乡土本色》

· 闸释中国人安土重迁的本性,土气是因为不 流动而发生的。

·介绍了礼俗社会与法理社会,遵循规律与遵 循法律。

· 乡土社会的信用并不是对约的重视,而是发 生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的 可靠性。

2.《文字下乡》

·从文字的产生与功用的角度说明在乡土社会 里,文字语言相比于“特殊语言”(包括表情、 肢体、动作等)所天生固有的局限性,从而反 思文字下乡运动的现实可操作性和必要性。

3.《再论文字下乡》

·从时间格局中说明乡土社会没有文字发展的土壤。 ·历代不移的结果是人在熟悉的人和地方上长大,

经验代代相传,反复重演。他们个别的经验就等 于世代的经验。经验无须不断累积,只需老是保 存。

· 因为中国的文字最初是庙堂性的,不是基层发生 的。中国社会乡土性的基层发生了变化之后,文 字才能下乡。

4.《差序格局》

· 闸明了差序格局这一全新的概念,并与

西方的团体格局做比较。介绍了中国 乡土社会中“以己为中心”的深受儒 家文化影响的差序格局。

5.《维系着私人的道德》

·中国差序格局下,缺乏团体道德,指出道德 体系中最大的特点——私。这网络的每一个 结都附着一种道德要素,因之,传统的道德里 不另找出一个笼统性的道德观念来,所有的 价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在了。 中国的道德和法律,都因之得看所施的对象 与“自己”的关系而加以程度上的伸缩。

6.《家族》

·中国家的扩大是单系的,就是只包括父系这 一方面。在西洋家庭中,夫妻是主轴,而在

中 国 ,父子是主轴。在乡土社会中,同性别 同年龄的人待在一起,这是社会圜局中养成 的性格。

7.《男女有别》

· 闸述了中西方两种截然不同的家庭爱情观,探讨了

中国传统感情定向的基本问题,用两种文化模式的 对比分析了乡土社会男女隔阂的原因。

·乡土社会是阿波罗式的,现代社会是浮士德式的

· 乡土社会中不允许存在浮士德式的精神,因为它追 求的是稳定。

8.《礼治秩序》

·说明了礼作为一种行为规范在乡土社会中的必要性 和重要性。在礼治社会中,人们是主动地服于成规。 “人治”与“法治”的说法并不严谨,因为法治也 是由人来评判,其实是“人依法而治”。礼是传统, 是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能 在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

· 乡土社会是礼治社会,礼是社会公认合式的行为规

范 。

9.《无讼》

·点明了中国在从乡土社会蜕变的过程中法治秩序与

礼治秩序的矛盾,现行的司法制度在乡下产生了很

多的副作用。在乡土社会,规矩从传统而来,所有

人约定俗成,懂得规矩是广泛的默认道德,有“讼” 则为教化不好,是为耻。

· 而现代社会,变化万千,责任切分,社会角色分配

更为复杂,各种法律不能为所有人理解,律师是个 体权益的保障。

·中国现代司法不能彻底推行的原因:

>现行法里的原则是从西洋借鉴而来,和旧有 的伦理观念相差很大;

→新司法制度推行下乡后,现行的司法制度在

乡间发生了很特殊的副作用,它破坏了原先的 礼治秩序,但并不能有效地建立起法治秩序。 >法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文 和设立若干法庭,重要的还得看人民怎样去 应用这些设备。更进一步,在社会结构和思 想观念上还得先有一番改革。

10.《无为政治》

·论述了社会冲突中的横暴权力与社会合作中的同意权力, 但在农业性的乡土社会中无为的政治是最现实也是最理 想的。

·A. 偏重社会冲突—————横暴权力——权力是冲突过程的 持续,是一种休战状态中的临时平衡, 一方通过发号施 令来支配另一方;

·B.偏重社会合作——同意权力——社会分工的结果使得 每个人都不能“不求人”而生活,分工对每个人都是有 利的。如果有人不遵守这个规则,就会发生共同授予的 权力,这种权力的基础是社会契约,是同意。

11.《长老统治》

·指明在中国传统乡土社会的权力结构中, 与横暴权力和同意权力并存的还有教化式 的权力。中国政治性质用民主或不民主形 容都是不合适的,于是作者使用了“长老 统治” 一 词。

·教化性的权力虽则在亲子关系里表现得最 明显,但并不限于亲子关系。凡是文化性 的强制都包含这种权利。

12.《血缘和地缘》

·说明了血缘是身份社会的基础,而地缘是契约社会的基

础。在亲密的血缘社会中,契约是很难生存的,血缘是 稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影, 不分离的。

·从血缘结合到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史 上的一个大转变。

13.《名实分离》

·论述了在长老统治下,注释的变动方式可以引起

名实之间的极大分离,虚伪在这种情景下是必须

的 。

·承接第十、十一篇,引出第四种权力时势权力。在 横暴权力、同意权力、长老权力之外,提出基于 社会变迁的“时势权力”。从整个社会来看,一 个领导的阶层如果能够追上社会变迁的速率,这个 社会就可以避免因社会变迁而发生的混乱。

14.《从欲望到需要》

· 乡土社会中的人靠欲望行事,从欲望到需 要是社会变迁中的一个很重要的里程碑。 ·欲望是自觉的,而且恰恰和人类生存的条 件相合在乡土社会中,个人的欲望常常是 合于人类生存条件的。两者所以合,是因 为欲望并非生物事实,而是文化事实;一 些习惯并不是遗传的,而是从小养成的。

知人论世

费孝通(1910—2005),江苏吴江

(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、 人类学家、民族学家、社会活动家,中 国社会学和人类学的奠基人之一。1988 年获联合国大英百科全书奖。

费孝通的座右铭是“脚踏实地,志在富民”。毕生

从事社会学、人类学研究,1939年完成的博士论文《江

村经济》,被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中

的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。先后

对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行

实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的

重要发展思路与具体策略。同时,开始进行一生学术工作的总结,提出

并阐述了“文化自觉”的重大命题。

从种类和主题看,《乡土中国》是一部什么类型的著作

社会学著作

为什么要读它

本 作 行 高 近 区 用 云 不

是 人 后 社 公 而

内容提要

在《乡土中国》中,作者把乡土中国看作是包含在具体的 中国基层传统社会的一种特殊体系,支配中国社会生活的各个 方面,以中国的事实来说明乡土社会的特性。

费孝通认为中国社会从基层上看是乡土性的,并由此指出文 字下乡的困难在于乡土社会的人们没有用文字帮助他们社会生 活的需要,提出治愚的根本在于中国社会乡土性的基层发生变

化 。

费孝通从群己关系上将中西方的社会结构进行对比,认为西

方社会是一种团体格局,而乡土中国社会结构则是一种差序格局, 以“自我”为中心,富于伸缩性,群与己、公与私的界限都变得 十分模糊。并由此分析了中国乡土社会的基本社群“家”, 指 出 乡土社会的秩序是靠“礼”来维持的,无讼是乡土社会的特色。

在分析乡土社会秩序何以维持的基础上,费孝通把权力划分 为四种类型:横暴权力、同意权力、长老权力、时势权力。

他指出乡土社会是无为政治,长老统治。费孝通在分析乡

土社会秩序维持和结构稳定的同时,并没有忽视对其变迁的考 察。他认为从乡土社会向现代社会变迁过程体现在三个方面:

即从血缘结合转变到地缘结合;名与实的分离;从欲望到需要。 费孝通认为“从欲望到需要是社会变迁中一个很重要的里程

碑”。

《乡土中国》中,作者想要回答的问题是什么

作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社 会

基层结构:差序格局

社会结构 道德层面:以“克己”“修身”为出发点,孝悌,忠信

家族:父子、婆媳是主轴,夫妇是配轴

传统感情 感情定向:男女有别,向同性方向发展

粘着在土地上

不流动

熟人社会

空间上:面对面的社群

时间上:生活定型不变

总论乡土社会的基本特点

文化经验积累和传承的方式

礼治秩序

无讼(教化)

无为政治

长老统治(教化权力)

乡土社会是个怎样的社会

从血缘到地缘

名实的分离

从欲望到需要

治理方式(宗法制度)

社会变革问题

练一练:下面是20世纪一家四代人的姓名,请参照第一代和第二代的示例,用简洁的 语言,归纳出另外两代各自命名的用意,并概括它们共同反映的社会文化现象。

示例一:祖父一代(二三十年代):李有金、李有银、李有财。

用意:对财富的向往和追求。

示例二:父亲一代(四五十年代):李翻身、李解放、李建国。

用意:对新中国、新时代的赞美和热爱。

(1)儿女一代(六七十年代):李运动、李文革、李红卫。 (2分)

用意 对政治运动的追随和狂热。

(2)孙子孙女一代(八九十年代):李约翰、李安娜、李丽莎。 (2 分) 用意 对 外 来 文 化 的 仰 慕 和 偏 爱 。

(3)共同反映了什么社会文化现象 (2分)

姓 名 的 选 择 与 社 会 变 迁 息 息 相 关 。

贾府鼎盛时,大观园里住着姑表姨表等许多亲属,而被抄家 后,宝玉宝钗身边只剩下麝月一个奴婢;这表明了差序格局的 什么特点

这 表明了差序格局具有边界不固定,能伸放收缩的 特 点。

孟子为什么要骂墨子“无父无君”

因为墨子讲兼爱,同一团体里的人是平等的,不

讲究亲疏远近,和儒家提倡的人伦差序恰恰相反,所

以孟子要骂墨子“无父无君”。

贾雨村攀附贾家后得以官复原职,在应天府任上审理薛蟠 打死冯渊的命案,得知薛蟠属于“护官符”上的四大家族,便 胡乱判了此案;这个现象表明了什么

这表明传统社会并没有超越团体的法律道德。

思维拓展:

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲 。纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲 ”母曰: “父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之於 市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏, 厉公出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

在父亲和丈夫中,雍纠的妻子选择了谁 为什么 透过这 个故事,思考:在乡土社会中,人们的道德行为具有什么特点

郑厉公四 年 ,祭仲专擅国家大权。郑厉公害怕祭仲对自己的君位不利, 于是暗中派祭仲的女婿雍纠去杀祭仲。祭仲的女儿、雍纠的妻子雍姬知

道此事,对自己母亲说:“父亲与丈夫哪一个更亲近 ”母亲说:“任何 男子,都可能成为一个女人的丈夫,父亲却只有一个,怎么能够相比呢 ” 雍姬就告诉父亲祭仲雍纠的暗杀计划。祭仲杀死雍纠,并在大街上陈尸

示众。郑厉公拿祭仲没办法,于是装载雍纠的尸体逃离郑国,说:“大 事和妇女商量,死得活该。”同年夏天,郑厉公出居到郑国边邑栎地(一 说逃亡到蔡国),祭仲于是迎回郑昭公。六月二十二日,郑昭公回到郑国 重新即位。

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲。 纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲 ”母曰:

“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之於 市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,

厉公出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

答:雍姬在父亲和丈夫之中选择了父亲,是因为在她看 来 ,父亲与自己的关系更加亲近。在以雍姬为中心的差 序格局中,父亲在更靠近中心的一圈。

透过这个故事,我们可以发现,在乡土社会中,人们 的道德、行为都会因为对象与自己的关系而加以程度上 的仲缩。

思维拓展:

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲。纠妻,祭仲女也,知 之,谓其母曰:“父与夫孰亲 ”母曰:“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲 反杀雍纠,戮之於市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,厉公 出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

在父亲和丈夫中,雍纠的妻子选择了谁 为什么 透过这个故事, 思考:在乡土社会中,人们的道德行为具有什么特点

《乡土中国》一共由几篇文章构成

14篇

1.《乡土本色》

· 闸释中国人安土重迁的本性,土气是因为不 流动而发生的。

·介绍了礼俗社会与法理社会,遵循规律与遵 循法律。

· 乡土社会的信用并不是对约的重视,而是发 生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的 可靠性。

2.《文字下乡》

·从文字的产生与功用的角度说明在乡土社会 里,文字语言相比于“特殊语言”(包括表情、 肢体、动作等)所天生固有的局限性,从而反 思文字下乡运动的现实可操作性和必要性。

3.《再论文字下乡》

·从时间格局中说明乡土社会没有文字发展的土壤。 ·历代不移的结果是人在熟悉的人和地方上长大,

经验代代相传,反复重演。他们个别的经验就等 于世代的经验。经验无须不断累积,只需老是保 存。

· 因为中国的文字最初是庙堂性的,不是基层发生 的。中国社会乡土性的基层发生了变化之后,文 字才能下乡。

4.《差序格局》

· 闸明了差序格局这一全新的概念,并与

西方的团体格局做比较。介绍了中国 乡土社会中“以己为中心”的深受儒 家文化影响的差序格局。

5.《维系着私人的道德》

·中国差序格局下,缺乏团体道德,指出道德 体系中最大的特点——私。这网络的每一个 结都附着一种道德要素,因之,传统的道德里 不另找出一个笼统性的道德观念来,所有的 价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在了。 中国的道德和法律,都因之得看所施的对象 与“自己”的关系而加以程度上的伸缩。

6.《家族》

·中国家的扩大是单系的,就是只包括父系这 一方面。在西洋家庭中,夫妻是主轴,而在

中 国 ,父子是主轴。在乡土社会中,同性别 同年龄的人待在一起,这是社会圜局中养成 的性格。

7.《男女有别》

· 闸述了中西方两种截然不同的家庭爱情观,探讨了

中国传统感情定向的基本问题,用两种文化模式的 对比分析了乡土社会男女隔阂的原因。

·乡土社会是阿波罗式的,现代社会是浮士德式的

· 乡土社会中不允许存在浮士德式的精神,因为它追 求的是稳定。

8.《礼治秩序》

·说明了礼作为一种行为规范在乡土社会中的必要性 和重要性。在礼治社会中,人们是主动地服于成规。 “人治”与“法治”的说法并不严谨,因为法治也 是由人来评判,其实是“人依法而治”。礼是传统, 是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能 在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

· 乡土社会是礼治社会,礼是社会公认合式的行为规

范 。

9.《无讼》

·点明了中国在从乡土社会蜕变的过程中法治秩序与

礼治秩序的矛盾,现行的司法制度在乡下产生了很

多的副作用。在乡土社会,规矩从传统而来,所有

人约定俗成,懂得规矩是广泛的默认道德,有“讼” 则为教化不好,是为耻。

· 而现代社会,变化万千,责任切分,社会角色分配

更为复杂,各种法律不能为所有人理解,律师是个 体权益的保障。

·中国现代司法不能彻底推行的原因:

>现行法里的原则是从西洋借鉴而来,和旧有 的伦理观念相差很大;

→新司法制度推行下乡后,现行的司法制度在

乡间发生了很特殊的副作用,它破坏了原先的 礼治秩序,但并不能有效地建立起法治秩序。 >法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文 和设立若干法庭,重要的还得看人民怎样去 应用这些设备。更进一步,在社会结构和思 想观念上还得先有一番改革。

10.《无为政治》

·论述了社会冲突中的横暴权力与社会合作中的同意权力, 但在农业性的乡土社会中无为的政治是最现实也是最理 想的。

·A. 偏重社会冲突—————横暴权力——权力是冲突过程的 持续,是一种休战状态中的临时平衡, 一方通过发号施 令来支配另一方;

·B.偏重社会合作——同意权力——社会分工的结果使得 每个人都不能“不求人”而生活,分工对每个人都是有 利的。如果有人不遵守这个规则,就会发生共同授予的 权力,这种权力的基础是社会契约,是同意。

11.《长老统治》

·指明在中国传统乡土社会的权力结构中, 与横暴权力和同意权力并存的还有教化式 的权力。中国政治性质用民主或不民主形 容都是不合适的,于是作者使用了“长老 统治” 一 词。

·教化性的权力虽则在亲子关系里表现得最 明显,但并不限于亲子关系。凡是文化性 的强制都包含这种权利。

12.《血缘和地缘》

·说明了血缘是身份社会的基础,而地缘是契约社会的基

础。在亲密的血缘社会中,契约是很难生存的,血缘是 稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影, 不分离的。

·从血缘结合到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史 上的一个大转变。

13.《名实分离》

·论述了在长老统治下,注释的变动方式可以引起

名实之间的极大分离,虚伪在这种情景下是必须

的 。

·承接第十、十一篇,引出第四种权力时势权力。在 横暴权力、同意权力、长老权力之外,提出基于 社会变迁的“时势权力”。从整个社会来看,一 个领导的阶层如果能够追上社会变迁的速率,这个 社会就可以避免因社会变迁而发生的混乱。

14.《从欲望到需要》

· 乡土社会中的人靠欲望行事,从欲望到需 要是社会变迁中的一个很重要的里程碑。 ·欲望是自觉的,而且恰恰和人类生存的条 件相合在乡土社会中,个人的欲望常常是 合于人类生存条件的。两者所以合,是因 为欲望并非生物事实,而是文化事实;一 些习惯并不是遗传的,而是从小养成的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读