第三单元 欣赏 二泉映月 教学设计 人教版音乐七年级下册

文档属性

| 名称 | 第三单元 欣赏 二泉映月 教学设计 人教版音乐七年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 156.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《二泉映月》教学设计

教学内容:

1、欣赏二胡独奏曲《二泉映月》

2、认识民间音乐家华彦钧

课型: 音乐欣赏课

教材分析:

《二泉映月》的音调和江南一带的民间音乐及戏曲音乐等,有着很深的渊源关系。给人以十分亲切之感。它的曲式结构为循环变奏体,它通过变奏的手法(即句幅的扩充、缩减,并结合旋律音域的上升或下降的手法,让音乐层层递进和迂回发展,从而塑造出单一而集中的音乐形象,给人以深刻印象。

《二泉映月》以一种抒情式的音乐语言,向我们描绘了月映惠山泉的景色和作者那无限深邃的感情。全曲共分为六段,经历了五次变奏。继短小的引子之后,旋律由商音上行至角,随后在徵、角音上稍作停留,以宫音作结,呈微波形的旋律线,恰似作者端坐泉边沉思往事。第二乐句只有两个小节,在全曲中共出现六次。它从第一乐句尾音的高八度音上开始。围绕宫音上下回旋,打破了前面的沉静,开始昂扬起来,流露出作者无限感慨之情。进入第三句时,旋律在高音区上流动,并出现了新的节奏因素,旋律柔中带刚,情绪更为激动。主题从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,深刻地揭示了作者内心的生活感受和顽强自傲的生活意志。他在演奏中绰注的经常运用,使音乐略带几分悲恻的情绪,这是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的感情流露。

学情分析:

七年级学生经过前段时间的学习,在音乐鉴赏能力方面有了一定的基础,但在实践、体验、感受方面还有欠缺,对中国的民族民间音乐了解甚少,应通过多听、多记、多唱、多体验,扩展学生对民族民间音乐的认识,引导学生学会分析音乐要素,感受音乐情绪,提高审美体验。

教学目标:

一、审美感知

培养学生良好的音乐欣赏习惯,理解音乐作品,从乐曲本身的音乐表现着手。

二、艺术表现

欣赏《二泉映月》,能够感受、体验乐曲的音乐情绪,引导学生从主题旋律、音色、力度、节奏等方面去感受与分析,并探索其与音乐情绪之间的关系;理解乐曲所揭示的社会生活内容。

三、创意实践

认识民间音乐家华彦钧,了解《二泉映月》曲名的由来及创作过程。能够在聆听音乐的过程中,掌握“鱼咬尾”的变奏创作手法等音乐知识。培养其鉴赏能力和创造能力。

课标解读:

音乐是听觉的艺术,听觉体验是学习音乐的基础。《二泉映月》的音乐情绪表现得相当沉重,而且篇幅较长,音乐所表达的内容与标题无任何联系。那么,如何让学生在长达六分钟的悲伤的音乐中,始终认真的聆听,体验音乐所表达的内涵呢?在设计这堂课时,我始终围绕着这个问题展开:一、在听中想象。教师采用点播式的语言:激发学生的欣赏兴趣,让他们在音乐中展开想象,主动的去聆听乐曲。二、在听中看。播放视频,学生边听边看,仿佛他们就置身于无锡惠山亭,正在欣赏阿炳演奏《二泉映月》。让学生通过音乐与作者进行跨时空的精神交流。三、在听中唱。跟随老师播放的乐曲主题进行哼唱以及填词演唱,熟悉作品,加深印象。四、在听中感。学生欣赏《二泉映月》,感受阿炳的情绪变化,以及感受各情绪状态下音乐的速度、力度的变化。以上这四个听,始终面向全体学生,照顾到各个层次水平的学生,力求做到“以音乐为本,以育人为本”。

教学重点:欣赏二胡独奏曲《二泉映月》,探究旋律、节奏、速度等音乐要素在表达音乐情感时的作用。

教学难点:我国民间音乐常见的变奏体曲式结构。

教学方法:启发法、情境教学法、分析法。

学习方法:比较法、讨论法、体验法。

教学准备:多媒体课件、键盘乐器 、口风琴、 音乐卡片。

教学过程:

欣赏导入 创设情境

播放音乐《二泉吟》( 歌词提示:凄苦的岁月在琴弦上流 惠山的泉是你手中一曲愤和忧 失明的双眼把暗夜看透 无语的泪花把光明寻求)

师:音乐向我们描述了什么?(生聆听并回答)

生甲:一位年老体弱的民间艺人走街串巷拉琴卖艺...

生乙:他贫病交加、流落街头,生活极为艰苦...

师补充:但他骨气刚毅,从不祈求别人的施舍,而是以卖艺为生。他就是民间艺人华彦均,因为双目失明,人称瞎子阿炳。(引出阿炳----《二泉映月》)

(设计意图:学生感受音乐,并通过歌词提示,展开联想,诉说在音乐中感受或想象到的画面、情感或意境。)

师:下面,让我们一起来了解阿炳和他的《二泉映月》。

1、介绍作者( 播放视频)

阿炳(1893~1950)原名华彦钧,民间音乐家。小名阿炳,江苏无锡东亭人,当地雷尊殿道士华清和(号雪梅)之子。 华雪梅精通各种乐器和道家音乐。而阿炳幼时便表现了罕见的音乐天赋,在他10岁那年,父亲便教他迎寒击石模拟击鼓,练习各种节奏(后成为当地有名的司鼓手)。12岁那年,阿炳开始学吹笛子,父亲经常要他迎着风口吹,且在笛尾上挂铁圈以增强腕力,后来索性将铁圈换成了秤砣。阿炳在学二胡的时候,更加刻苦,琴弦上被勒出血痕,手指也拉出了厚厚的茧。阿炳演奏用的二胡的外弦比一般弦粗壮得多,这与他常年练习分不开的。17岁时,阿炳正式参加道教音乐吹奏。他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。 1914年,华雪梅去世,阿炳成为雷尊殿的当家道士,与堂兄华伯阳轮流主管雷尊殿的香火收入。后由于经营不善,阿炳又染上恶习,生活逐渐潦倒。在他34岁那年,双目相继失明,因生活所迫,流浪街头,卖艺为生。 1950年夏,中央音乐学院杨荫浏、曹安和教授专程来无锡为阿炳演奏录音,此时阿炳已完全荒弃音乐达三年之久。经过三天的练习,分两次录音,共留下《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》三首二胡作品和《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》三首琵琶作品,成为中国民族音乐殿堂中的瑰宝。后《二泉映月》、《大浪淘沙》获二十世纪华人经典音乐作品奖。 1950年9月,中央音乐学院民乐系拟聘阿炳为教师,但当时他已身患重病,无力应聘,12月4日与世长辞,葬于无锡西郊山脚下“一和山房”墓地。 阿炳在音乐上的成就,远远超越了家传师承的藩篱,博采众长,广纳群技,把对痛苦生活的感受,全部通过音乐反映出来。他的音乐作品,渗透着传统音乐的精髓,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,情真意切,扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。

(设计意图:通过视频图文并茂的解说,帮助学生快速认识这位民间音乐家:脸上的墨镜,头上的礼帽,身上的破长衫,背上的琵琶,腰间的二胡,成了无锡城里永远的风景。进而加深对作品的理解)

2、讲解曲名由来()

师:阿炳流传于世最著名的二胡曲就是《二泉映月》,其实这首曲子开始并无标题,阿炳常在行街穿巷途中信手拉奏,阿炳曾把它称为“自来腔”,他的邻居们都叫它《依心曲》,后来在杨荫浏、曹安和录音时联想到无锡著名景点“二泉”而命名,江苏无锡惠山泉,世称天下第二泉。这节课让我们走进阿炳,倾听这位民间艺人的痛苦呻吟吧......

(设计意图:使学生明确乐曲标题与表达的内容并无多大的联系,引起学生对欣赏乐曲的期盼)

初听主题 加深感悟

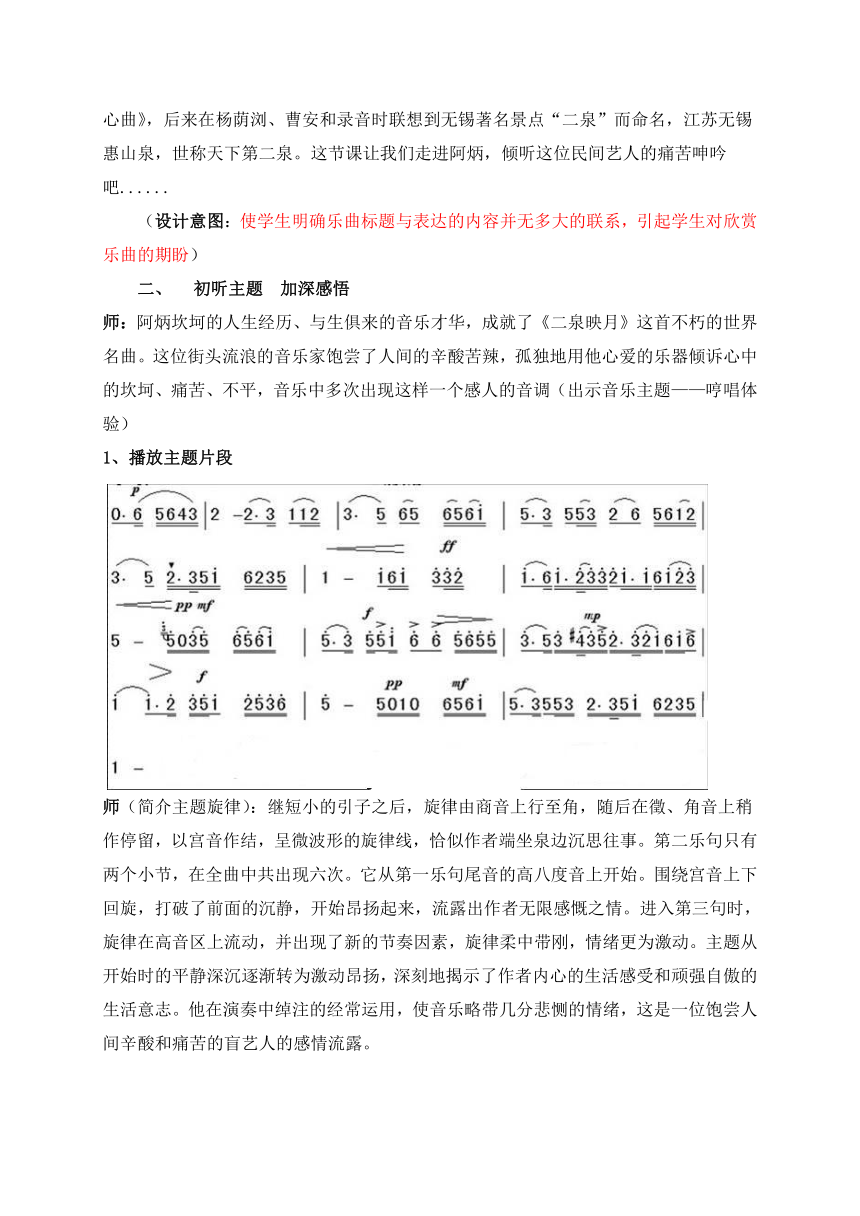

师:阿炳坎坷的人生经历、与生俱来的音乐才华,成就了《二泉映月》这首不朽的世界名曲。这位街头流浪的音乐家饱尝了人间的辛酸苦辣,孤独地用他心爱的乐器倾诉心中的坎坷、痛苦、不平,音乐中多次出现这样一个感人的音调(出示音乐主题——哼唱体验)

播放主题片段

师(简介主题旋律):继短小的引子之后,旋律由商音上行至角,随后在徵、角音上稍作停留,以宫音作结,呈微波形的旋律线,恰似作者端坐泉边沉思往事。第二乐句只有两个小节,在全曲中共出现六次。它从第一乐句尾音的高八度音上开始。围绕宫音上下回旋,打破了前面的沉静,开始昂扬起来,流露出作者无限感慨之情。进入第三句时,旋律在高音区上流动,并出现了新的节奏因素,旋律柔中带刚,情绪更为激动。主题从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,深刻地揭示了作者内心的生活感受和顽强自傲的生活意志。他在演奏中绰注的经常运用,使音乐略带几分悲恻的情绪,这是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的感情流露。

引子 (板书)

学生思考:旋律线是上行还是下行,节奏形态与力度是如何变化的?

A、师引领生通过视唱旋律、划旋律线一一解决问题:下行旋律线、前松后紧的节奏形态、由弱到强的力度。

师继续引申:这些音乐要素的运用对表达情感有何作用?

生甲:它仿佛是一声深沉痛苦的叹息

生乙:仿佛作者在用一种难以抑制的感情向我们讲述他一生的苦难遭遇。

师:短小的音调是哀怨的叹息,随后埋藏在心中的忧伤和痛苦也化作音乐奔泻而出……

B、用科尔文手势辅助视唱引子,来突出引子的特殊意义。

2、巩固主题音乐

活动一:随琴边划旋律线、边用“呜”哼唱

师:你觉得这段音乐表达了阿炳的什么情绪?

生:起伏的旋律就像阿炳的心情一样。

生:悲愤交加、忧伤。

生:把他的情感倾泻于琴弦上------委婉连绵、缓缓流淌。

活动二:用口风琴练习演奏音乐主题

师:注意前一句的句尾和后一句的句头所用的音符有什么特点?

生:相同。

师:这是民间音乐中常用的手法,人们形象的称之为“鱼咬尾”。()

但是阿炳演奏的“鱼咬尾”和别人不一样。仔细听,用手势表示出来。

生:节奏多变,音区也发生了变化(即从前一乐句尾音的高八度音上开始)

师:这种变化表达了什么?

生:阿炳的心情在变化------内心不平静。

活动三:旋律创编,小组合作

师:请同学们用“鱼咬尾”的创作手法进行旋律创编,师出示旋律片段2/4

23 53 | 21 32 | 2 - |

(小组合作讨论创编——教师进行巡视指导——成果展示——评价总结)

3、揭示主题寓意

结论:主题旋律从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,表现了民间艺人阿炳由沉思而忧伤、由忧伤而悲愤、由悲愤而怒号、由怒号而憧憬的复杂感情;揭示了作者顽强自傲的生活意志。

(设计意图:扩大学生的音乐视野,丰富学生的音乐知识。通过分析讨论,使学生掌握乐曲的创作手法,进一步深化主题音乐)

欣赏全曲 整体感受

1、完整聆听

师:完整欣赏《二泉映月》,当你听到我们刚才演唱的主题时请击掌表示出来(X X |)另外当出现高潮时请击掌并起立(X X X X | )。总结主题变奏了几次?

(教师活动:学生每次击掌后,老师就在黑板上贴上一张表示主题标志的卡片)

得出结论:主题变化重复了五次,每一次都要在重复第三乐句的基础上,运用扩展的手法,引出新乐思使其发展。总之,全曲在变化重复中使骨干旋律运用扩充、补充等手法,结合二胡各把位的不同音区、音色变化使音乐不断展开。全曲速度变化不大,但其力度变化幅度大,从pp至ff,力度忽强忽弱,音乐时起时伏,扣人心弦。

(教师活动:老师边讲边翻转卡片标志,于是就出现了:引子、主题、变奏一、变奏二、变奏三、变奏四、变奏五,一个完整的乐曲结构图就呈现在学生面前。)

师:经过五次变奏,把阿炳由“叹息----陈述---感伤---激动---怒号---平静下来---憧憬未来”的种种情绪表达的淋漓尽致。我们欣赏时,就是在倾听一位饱尝人间辛酸和痛苦的民间艺术家的心声。

复听高潮()

师:音乐主题不断变化、发展,音乐层层推进,产生了最为愤慨的、激动人心的高潮,命运对他如此不公,生活对他如此残酷,倔强刚毅的阿炳终于发出了激愤的呐喊(出示高潮音乐,一起唱唱、议议)

师:第四段到达了全曲的高潮,这是作者情感宣泄的极致,你们听出了什么?

生:仿佛听到阿炳从心灵底层迸发出来的愤怒至极的呼喊声,那是阿炳的灵魂在疾声呼喊。

生:是对命运的挣扎与反抗,也是对美好生活的向往和追求。

生:是他积淀已久内心情感的全部发泄,然而苦难生活也磨练了阿炳倔强刚毅的个性:不向命运低头,勇于向黑暗现实挑战。

师:乐曲到这里似乎可以结束了,然而音乐中还有一个更为深情、细腻的尾声,给了我们无限的遐想,使人意犹未尽......

(设计意图:让学生感受乐曲各情绪状态下,各音乐要素的变化,进而体验、想象音乐所蕴含的意境以及作者的生活境遇和思想感情。)

拓展欣赏 怡情感受

师:鉴于对作品的热爱,词作家填了词,使音乐更加丰满。()

跟着伴奏,老师加入歌词动情演唱(视频显示歌词:阵阵秋风,吹动著他的青衫袖,淡淡的月光,石板路上人影瘦,步履遥遥出巷口,宛转又上小桥头----),如泣如诉的歌声深深感染着学生,他们急切的也参与进来。阿炳的形象如临眼前:衣衫褴褛、人影消瘦、饥寒交迫、步履蹒跚。

(设计意图:音乐有了歌词的填唱,学生感受到的音乐形象更加鲜明生动。使漫长的学习过程显得有趣,提高学生的积极性。)

课堂小结 情感升华

师:阿炳身残志坚,与命运顽强的抗争,坎坷的经历不仅没能磨灭他对生活的热爱,反而为他的创作积累了丰富的人生历练。由此使我们想到了一位西方的音乐家------贝多芬……他们都饱尝人间疾苦:疾病、贫困、无家

对比评价:()

阿炳 贝多芬

东方 西方

二胡曲 交响乐

失明 失聪

师:两个失明或失聪的却善于抒叙美妙月光语言的音乐大师——华彦鈞和贝多芬,穿渡时光隧道,横越世界屋脊,相互映照着他们心中的明月,为人类留下了永恒的音乐。

结束语:

这首二十世纪东方的名曲,袅娜如炊烟,闪烁如繁星,穿越了一个世纪,弥漫遍整个神州大地,也响彻于西方天宇。我们不禁高叹“中国的贝多芬!中国的《命运》!

(设计意图:把中外著名音乐家进行对比,了解中外音乐的共性与差异,加深了对民族音乐文化的情感。

板书设计:

《二泉映月》

1、 民间音乐家:华彦鈞(瞎子阿炳)

2、 “鱼咬尾”

23 53 | 21 32 | 2 - |......

课后反思:

亮点:能够灵活自如的驾驭课堂。在教学过程中,让学生充分动起来,通过聆听、描述、对比、实践、演唱等多种形式和组织教学的手段,调动学生的兴趣和学习热情,共同营造形象、生动的教学氛围,让学生真正体会音乐的情感基调。

不足:由于受作品情绪的影响,在上课时我的情绪也始终处在压抑状态下,在时间的把握上,课堂节奏的调整方面存在着一些不足。

建议:多关注音乐与各学科之间的艺术整合性,在教学过程中,着重培养学生的探究、合作、交流意识,实现教学有效性,力求体现学生的主体性。

教学内容:

1、欣赏二胡独奏曲《二泉映月》

2、认识民间音乐家华彦钧

课型: 音乐欣赏课

教材分析:

《二泉映月》的音调和江南一带的民间音乐及戏曲音乐等,有着很深的渊源关系。给人以十分亲切之感。它的曲式结构为循环变奏体,它通过变奏的手法(即句幅的扩充、缩减,并结合旋律音域的上升或下降的手法,让音乐层层递进和迂回发展,从而塑造出单一而集中的音乐形象,给人以深刻印象。

《二泉映月》以一种抒情式的音乐语言,向我们描绘了月映惠山泉的景色和作者那无限深邃的感情。全曲共分为六段,经历了五次变奏。继短小的引子之后,旋律由商音上行至角,随后在徵、角音上稍作停留,以宫音作结,呈微波形的旋律线,恰似作者端坐泉边沉思往事。第二乐句只有两个小节,在全曲中共出现六次。它从第一乐句尾音的高八度音上开始。围绕宫音上下回旋,打破了前面的沉静,开始昂扬起来,流露出作者无限感慨之情。进入第三句时,旋律在高音区上流动,并出现了新的节奏因素,旋律柔中带刚,情绪更为激动。主题从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,深刻地揭示了作者内心的生活感受和顽强自傲的生活意志。他在演奏中绰注的经常运用,使音乐略带几分悲恻的情绪,这是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的感情流露。

学情分析:

七年级学生经过前段时间的学习,在音乐鉴赏能力方面有了一定的基础,但在实践、体验、感受方面还有欠缺,对中国的民族民间音乐了解甚少,应通过多听、多记、多唱、多体验,扩展学生对民族民间音乐的认识,引导学生学会分析音乐要素,感受音乐情绪,提高审美体验。

教学目标:

一、审美感知

培养学生良好的音乐欣赏习惯,理解音乐作品,从乐曲本身的音乐表现着手。

二、艺术表现

欣赏《二泉映月》,能够感受、体验乐曲的音乐情绪,引导学生从主题旋律、音色、力度、节奏等方面去感受与分析,并探索其与音乐情绪之间的关系;理解乐曲所揭示的社会生活内容。

三、创意实践

认识民间音乐家华彦钧,了解《二泉映月》曲名的由来及创作过程。能够在聆听音乐的过程中,掌握“鱼咬尾”的变奏创作手法等音乐知识。培养其鉴赏能力和创造能力。

课标解读:

音乐是听觉的艺术,听觉体验是学习音乐的基础。《二泉映月》的音乐情绪表现得相当沉重,而且篇幅较长,音乐所表达的内容与标题无任何联系。那么,如何让学生在长达六分钟的悲伤的音乐中,始终认真的聆听,体验音乐所表达的内涵呢?在设计这堂课时,我始终围绕着这个问题展开:一、在听中想象。教师采用点播式的语言:激发学生的欣赏兴趣,让他们在音乐中展开想象,主动的去聆听乐曲。二、在听中看。播放视频,学生边听边看,仿佛他们就置身于无锡惠山亭,正在欣赏阿炳演奏《二泉映月》。让学生通过音乐与作者进行跨时空的精神交流。三、在听中唱。跟随老师播放的乐曲主题进行哼唱以及填词演唱,熟悉作品,加深印象。四、在听中感。学生欣赏《二泉映月》,感受阿炳的情绪变化,以及感受各情绪状态下音乐的速度、力度的变化。以上这四个听,始终面向全体学生,照顾到各个层次水平的学生,力求做到“以音乐为本,以育人为本”。

教学重点:欣赏二胡独奏曲《二泉映月》,探究旋律、节奏、速度等音乐要素在表达音乐情感时的作用。

教学难点:我国民间音乐常见的变奏体曲式结构。

教学方法:启发法、情境教学法、分析法。

学习方法:比较法、讨论法、体验法。

教学准备:多媒体课件、键盘乐器 、口风琴、 音乐卡片。

教学过程:

欣赏导入 创设情境

播放音乐《二泉吟》( 歌词提示:凄苦的岁月在琴弦上流 惠山的泉是你手中一曲愤和忧 失明的双眼把暗夜看透 无语的泪花把光明寻求)

师:音乐向我们描述了什么?(生聆听并回答)

生甲:一位年老体弱的民间艺人走街串巷拉琴卖艺...

生乙:他贫病交加、流落街头,生活极为艰苦...

师补充:但他骨气刚毅,从不祈求别人的施舍,而是以卖艺为生。他就是民间艺人华彦均,因为双目失明,人称瞎子阿炳。(引出阿炳----《二泉映月》)

(设计意图:学生感受音乐,并通过歌词提示,展开联想,诉说在音乐中感受或想象到的画面、情感或意境。)

师:下面,让我们一起来了解阿炳和他的《二泉映月》。

1、介绍作者( 播放视频)

阿炳(1893~1950)原名华彦钧,民间音乐家。小名阿炳,江苏无锡东亭人,当地雷尊殿道士华清和(号雪梅)之子。 华雪梅精通各种乐器和道家音乐。而阿炳幼时便表现了罕见的音乐天赋,在他10岁那年,父亲便教他迎寒击石模拟击鼓,练习各种节奏(后成为当地有名的司鼓手)。12岁那年,阿炳开始学吹笛子,父亲经常要他迎着风口吹,且在笛尾上挂铁圈以增强腕力,后来索性将铁圈换成了秤砣。阿炳在学二胡的时候,更加刻苦,琴弦上被勒出血痕,手指也拉出了厚厚的茧。阿炳演奏用的二胡的外弦比一般弦粗壮得多,这与他常年练习分不开的。17岁时,阿炳正式参加道教音乐吹奏。他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。 1914年,华雪梅去世,阿炳成为雷尊殿的当家道士,与堂兄华伯阳轮流主管雷尊殿的香火收入。后由于经营不善,阿炳又染上恶习,生活逐渐潦倒。在他34岁那年,双目相继失明,因生活所迫,流浪街头,卖艺为生。 1950年夏,中央音乐学院杨荫浏、曹安和教授专程来无锡为阿炳演奏录音,此时阿炳已完全荒弃音乐达三年之久。经过三天的练习,分两次录音,共留下《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》三首二胡作品和《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》三首琵琶作品,成为中国民族音乐殿堂中的瑰宝。后《二泉映月》、《大浪淘沙》获二十世纪华人经典音乐作品奖。 1950年9月,中央音乐学院民乐系拟聘阿炳为教师,但当时他已身患重病,无力应聘,12月4日与世长辞,葬于无锡西郊山脚下“一和山房”墓地。 阿炳在音乐上的成就,远远超越了家传师承的藩篱,博采众长,广纳群技,把对痛苦生活的感受,全部通过音乐反映出来。他的音乐作品,渗透着传统音乐的精髓,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,情真意切,扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。

(设计意图:通过视频图文并茂的解说,帮助学生快速认识这位民间音乐家:脸上的墨镜,头上的礼帽,身上的破长衫,背上的琵琶,腰间的二胡,成了无锡城里永远的风景。进而加深对作品的理解)

2、讲解曲名由来()

师:阿炳流传于世最著名的二胡曲就是《二泉映月》,其实这首曲子开始并无标题,阿炳常在行街穿巷途中信手拉奏,阿炳曾把它称为“自来腔”,他的邻居们都叫它《依心曲》,后来在杨荫浏、曹安和录音时联想到无锡著名景点“二泉”而命名,江苏无锡惠山泉,世称天下第二泉。这节课让我们走进阿炳,倾听这位民间艺人的痛苦呻吟吧......

(设计意图:使学生明确乐曲标题与表达的内容并无多大的联系,引起学生对欣赏乐曲的期盼)

初听主题 加深感悟

师:阿炳坎坷的人生经历、与生俱来的音乐才华,成就了《二泉映月》这首不朽的世界名曲。这位街头流浪的音乐家饱尝了人间的辛酸苦辣,孤独地用他心爱的乐器倾诉心中的坎坷、痛苦、不平,音乐中多次出现这样一个感人的音调(出示音乐主题——哼唱体验)

播放主题片段

师(简介主题旋律):继短小的引子之后,旋律由商音上行至角,随后在徵、角音上稍作停留,以宫音作结,呈微波形的旋律线,恰似作者端坐泉边沉思往事。第二乐句只有两个小节,在全曲中共出现六次。它从第一乐句尾音的高八度音上开始。围绕宫音上下回旋,打破了前面的沉静,开始昂扬起来,流露出作者无限感慨之情。进入第三句时,旋律在高音区上流动,并出现了新的节奏因素,旋律柔中带刚,情绪更为激动。主题从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,深刻地揭示了作者内心的生活感受和顽强自傲的生活意志。他在演奏中绰注的经常运用,使音乐略带几分悲恻的情绪,这是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的感情流露。

引子 (板书)

学生思考:旋律线是上行还是下行,节奏形态与力度是如何变化的?

A、师引领生通过视唱旋律、划旋律线一一解决问题:下行旋律线、前松后紧的节奏形态、由弱到强的力度。

师继续引申:这些音乐要素的运用对表达情感有何作用?

生甲:它仿佛是一声深沉痛苦的叹息

生乙:仿佛作者在用一种难以抑制的感情向我们讲述他一生的苦难遭遇。

师:短小的音调是哀怨的叹息,随后埋藏在心中的忧伤和痛苦也化作音乐奔泻而出……

B、用科尔文手势辅助视唱引子,来突出引子的特殊意义。

2、巩固主题音乐

活动一:随琴边划旋律线、边用“呜”哼唱

师:你觉得这段音乐表达了阿炳的什么情绪?

生:起伏的旋律就像阿炳的心情一样。

生:悲愤交加、忧伤。

生:把他的情感倾泻于琴弦上------委婉连绵、缓缓流淌。

活动二:用口风琴练习演奏音乐主题

师:注意前一句的句尾和后一句的句头所用的音符有什么特点?

生:相同。

师:这是民间音乐中常用的手法,人们形象的称之为“鱼咬尾”。()

但是阿炳演奏的“鱼咬尾”和别人不一样。仔细听,用手势表示出来。

生:节奏多变,音区也发生了变化(即从前一乐句尾音的高八度音上开始)

师:这种变化表达了什么?

生:阿炳的心情在变化------内心不平静。

活动三:旋律创编,小组合作

师:请同学们用“鱼咬尾”的创作手法进行旋律创编,师出示旋律片段2/4

23 53 | 21 32 | 2 - |

(小组合作讨论创编——教师进行巡视指导——成果展示——评价总结)

3、揭示主题寓意

结论:主题旋律从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,表现了民间艺人阿炳由沉思而忧伤、由忧伤而悲愤、由悲愤而怒号、由怒号而憧憬的复杂感情;揭示了作者顽强自傲的生活意志。

(设计意图:扩大学生的音乐视野,丰富学生的音乐知识。通过分析讨论,使学生掌握乐曲的创作手法,进一步深化主题音乐)

欣赏全曲 整体感受

1、完整聆听

师:完整欣赏《二泉映月》,当你听到我们刚才演唱的主题时请击掌表示出来(X X |)另外当出现高潮时请击掌并起立(X X X X | )。总结主题变奏了几次?

(教师活动:学生每次击掌后,老师就在黑板上贴上一张表示主题标志的卡片)

得出结论:主题变化重复了五次,每一次都要在重复第三乐句的基础上,运用扩展的手法,引出新乐思使其发展。总之,全曲在变化重复中使骨干旋律运用扩充、补充等手法,结合二胡各把位的不同音区、音色变化使音乐不断展开。全曲速度变化不大,但其力度变化幅度大,从pp至ff,力度忽强忽弱,音乐时起时伏,扣人心弦。

(教师活动:老师边讲边翻转卡片标志,于是就出现了:引子、主题、变奏一、变奏二、变奏三、变奏四、变奏五,一个完整的乐曲结构图就呈现在学生面前。)

师:经过五次变奏,把阿炳由“叹息----陈述---感伤---激动---怒号---平静下来---憧憬未来”的种种情绪表达的淋漓尽致。我们欣赏时,就是在倾听一位饱尝人间辛酸和痛苦的民间艺术家的心声。

复听高潮()

师:音乐主题不断变化、发展,音乐层层推进,产生了最为愤慨的、激动人心的高潮,命运对他如此不公,生活对他如此残酷,倔强刚毅的阿炳终于发出了激愤的呐喊(出示高潮音乐,一起唱唱、议议)

师:第四段到达了全曲的高潮,这是作者情感宣泄的极致,你们听出了什么?

生:仿佛听到阿炳从心灵底层迸发出来的愤怒至极的呼喊声,那是阿炳的灵魂在疾声呼喊。

生:是对命运的挣扎与反抗,也是对美好生活的向往和追求。

生:是他积淀已久内心情感的全部发泄,然而苦难生活也磨练了阿炳倔强刚毅的个性:不向命运低头,勇于向黑暗现实挑战。

师:乐曲到这里似乎可以结束了,然而音乐中还有一个更为深情、细腻的尾声,给了我们无限的遐想,使人意犹未尽......

(设计意图:让学生感受乐曲各情绪状态下,各音乐要素的变化,进而体验、想象音乐所蕴含的意境以及作者的生活境遇和思想感情。)

拓展欣赏 怡情感受

师:鉴于对作品的热爱,词作家填了词,使音乐更加丰满。()

跟着伴奏,老师加入歌词动情演唱(视频显示歌词:阵阵秋风,吹动著他的青衫袖,淡淡的月光,石板路上人影瘦,步履遥遥出巷口,宛转又上小桥头----),如泣如诉的歌声深深感染着学生,他们急切的也参与进来。阿炳的形象如临眼前:衣衫褴褛、人影消瘦、饥寒交迫、步履蹒跚。

(设计意图:音乐有了歌词的填唱,学生感受到的音乐形象更加鲜明生动。使漫长的学习过程显得有趣,提高学生的积极性。)

课堂小结 情感升华

师:阿炳身残志坚,与命运顽强的抗争,坎坷的经历不仅没能磨灭他对生活的热爱,反而为他的创作积累了丰富的人生历练。由此使我们想到了一位西方的音乐家------贝多芬……他们都饱尝人间疾苦:疾病、贫困、无家

对比评价:()

阿炳 贝多芬

东方 西方

二胡曲 交响乐

失明 失聪

师:两个失明或失聪的却善于抒叙美妙月光语言的音乐大师——华彦鈞和贝多芬,穿渡时光隧道,横越世界屋脊,相互映照着他们心中的明月,为人类留下了永恒的音乐。

结束语:

这首二十世纪东方的名曲,袅娜如炊烟,闪烁如繁星,穿越了一个世纪,弥漫遍整个神州大地,也响彻于西方天宇。我们不禁高叹“中国的贝多芬!中国的《命运》!

(设计意图:把中外著名音乐家进行对比,了解中外音乐的共性与差异,加深了对民族音乐文化的情感。

板书设计:

《二泉映月》

1、 民间音乐家:华彦鈞(瞎子阿炳)

2、 “鱼咬尾”

23 53 | 21 32 | 2 - |......

课后反思:

亮点:能够灵活自如的驾驭课堂。在教学过程中,让学生充分动起来,通过聆听、描述、对比、实践、演唱等多种形式和组织教学的手段,调动学生的兴趣和学习热情,共同营造形象、生动的教学氛围,让学生真正体会音乐的情感基调。

不足:由于受作品情绪的影响,在上课时我的情绪也始终处在压抑状态下,在时间的把握上,课堂节奏的调整方面存在着一些不足。

建议:多关注音乐与各学科之间的艺术整合性,在教学过程中,着重培养学生的探究、合作、交流意识,实现教学有效性,力求体现学生的主体性。

同课章节目录

- 第一单元 春之声

- 唱歌 渴望春天

- 欣赏 春节序曲

- 唱歌 春游

- 听乐赏画 春之声

- 听乐赏画 春天来了

- 选听 新疆之春

- 编创

- 第二单元 飞翔的翅膀

- 唱歌 小鸟,小鸟

- 欣赏 百鸟朝凤

- 欣赏 天鹅

- 欣赏 蜜蜂过江

- 选听 蝴蝶

- 第三单元 八音之乐

- 欣赏 春江花月夜

- 欣赏 二泉映月

- 选听 小放驴

- 选听 行街

- 演奏 打击乐合奏

- 第四单元 神州音韵(二)

- 唱歌 凤阳花鼓

- 欣赏 赛龙夺锦

- 欣赏 姑苏行

- 欣赏 斑鸠调

- 编创

- 选听 幸福歌

- 选听 洞庭鱼米乡

- 选听 赤兔嘶风

- 选听 将军得胜令

- 第五单元 环球之旅(二)——欧洲与大洋洲

- 唱歌 桑塔•露琪亚

- 欣赏 劳特布鲁嫩的约德尔

- 欣赏 优雅

- 欣赏 弗拉门戈

- 欣赏 卡林卡

- 欣赏 拉卡拉卡

- 欣赏 哈卡•马努马努

- 选唱 剪羊毛

- 演奏 学吹竖笛

- 第六单元 荧屏之歌

- 唱歌 音乐之声

- 欣赏 你是这样的人

- 欣赏 日出

- 欣赏 《辛德勒名单》主题音乐

- 选唱 月亮河

- 欣赏 悍牛与牧童

- 选听 心依恋

- 我的音乐网页

- 记谱法常识(复习)

- 人声分类与演唱形式

- 发声练习

- 乐器常识