第19课 北朝政治和北方民族大交融 课件(共44张PPT) 统编版历史七年级上册

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 课件(共44张PPT) 统编版历史七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-12 12:35:42 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第四单元 三国两晋南北朝时期:

政权分立与民族交融

19 北朝政治和北方民族大交融

1. 能用成语故事概述淝水之战的经过;通过分析淝水之战失败的原因理解民族交融对国家统一的重要性。( 时空观念、历史解释)

2 . 在情境体验与探究中归纳孝文帝推行的汉化措施,认识顺应历史潮流学习先进文化的重要性。( 史料实证、唯物史观)

3. 梳理时空发展线索,明确北朝政权的更替,北方再度统一,使学生明确统一多民族国家的发展历史趋势(时空观念)

4. 通过观看视频、观察图片,对比分析民族交融的表现及特点等。通过对民族交融概念的学习理解,渗透中华文明是由汉族与各少数民族共同努力的成果。( 家国情怀)

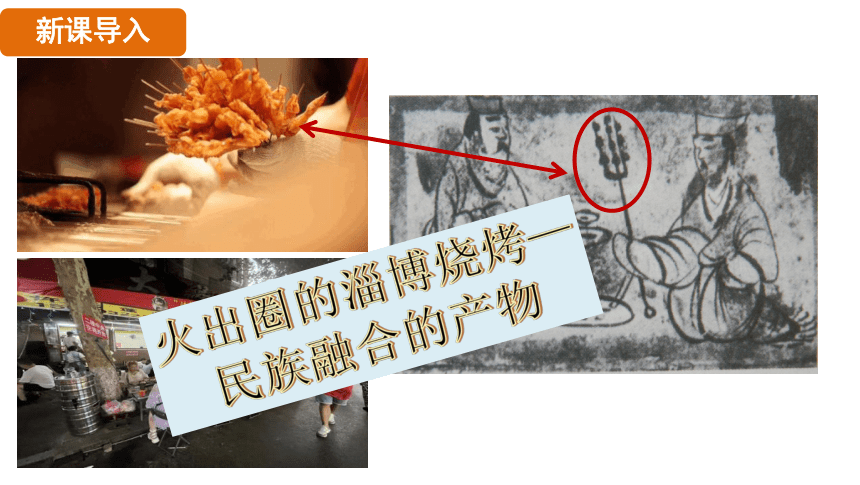

火出圈的淄博烧烤—

民族融合的产物

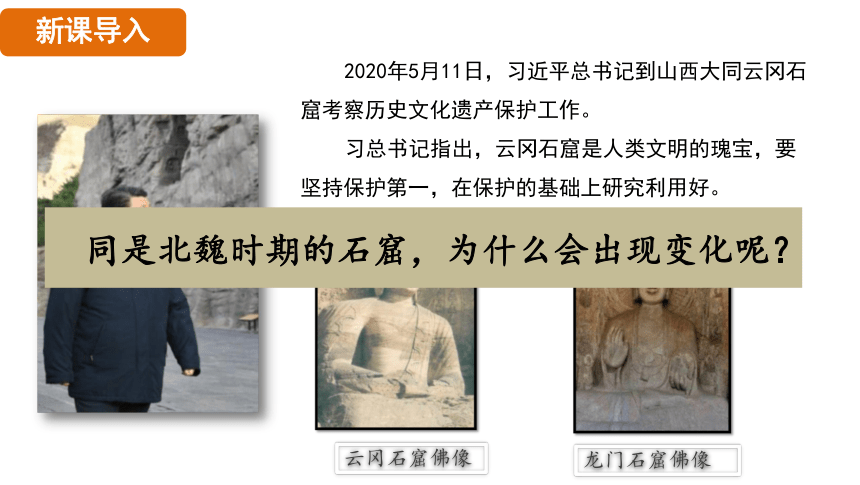

2020年5月11日,习近平总书记到山西大同云冈石窟考察历史文化遗产保护工作。

习总书记指出,云冈石窟是人类文明的瑰宝,要坚持保护第一,在保护的基础上研究利用好。

龙门石窟佛像

云冈石窟佛像

同是北魏时期的石窟,为什么会出现变化呢?

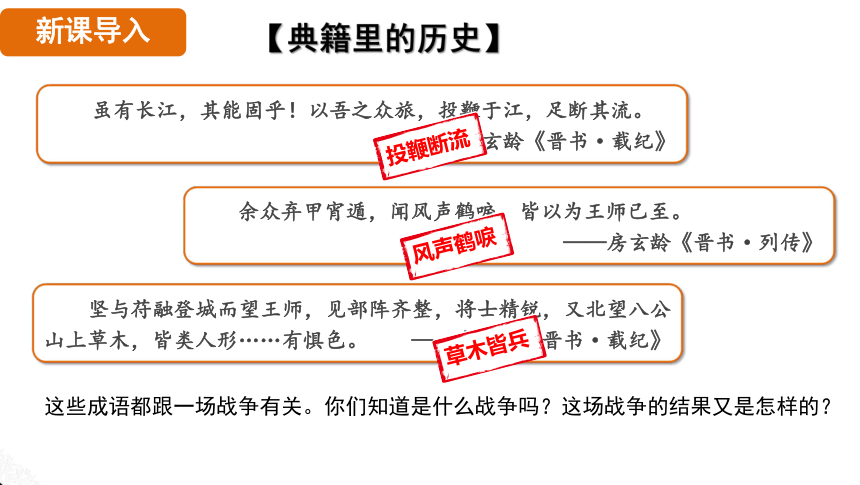

【典籍里的历史】

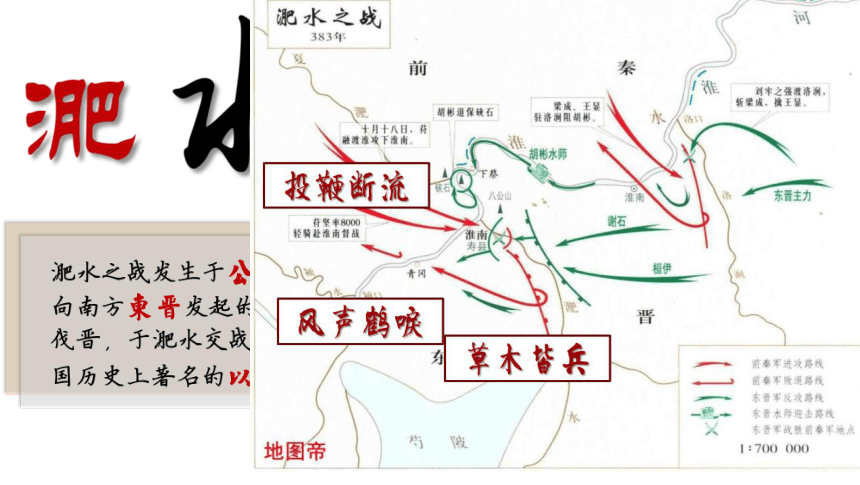

虽有长江,其能固乎!以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

——房玄龄《晋书·载纪》

余众弃甲宵遁,闻风声鹤唳,皆以为王师已至。

——房玄龄《晋书·列传》

坚与苻融登城而望王师,见部阵齐整,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。 ——房玄龄《晋书·载纪》

风声鹤唳

投鞭断流

草木皆兵

这些成语都跟一场战争有关。你们知道是什么战争吗?这场战争的结果又是怎样的?

一、民族迁徙探交往

【名词解释】

◎建康

◎洛阳

◎长安

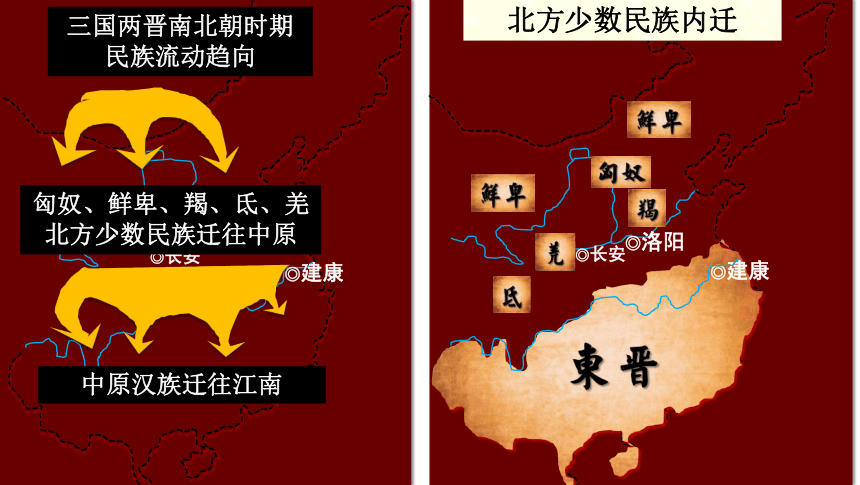

三国两晋南北朝时期民族流动趋向

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

北方少数民族迁往中原

中原汉族迁往江南

◎洛阳

◎长安

◎建康

北方少数民族内迁

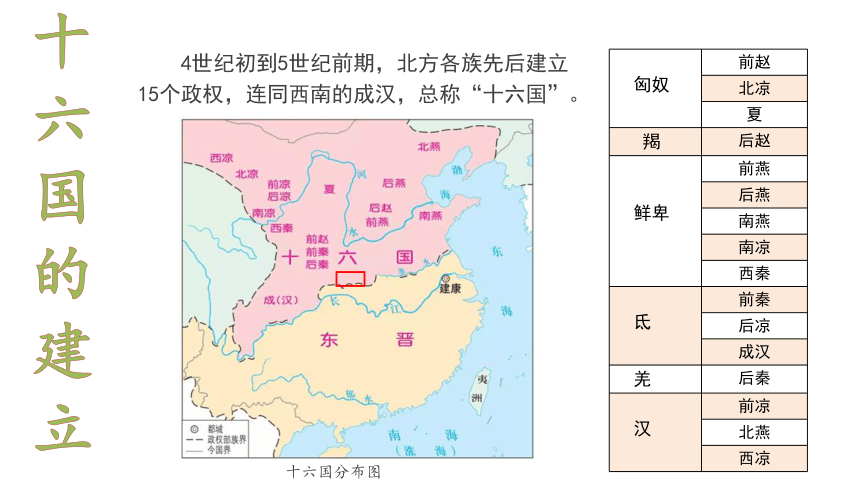

十六国分布图

匈奴 前赵

北凉

夏

羯 后赵

鲜卑 前燕

后燕

南燕

南凉

西秦

氐 前秦

后凉

成汉

羌 后秦

汉 前凉

北燕

西凉

4世纪初到5世纪前期,北方各族先后建立15个政权,连同西南的成汉,总称“十六国”。

十六国的建立

前秦

东晋

376年前秦苻坚统一北方

对峙

约90万

8万

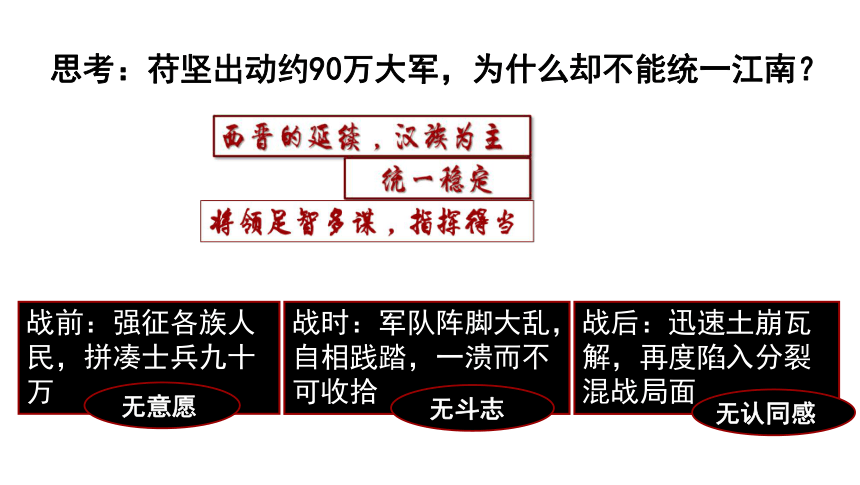

战前:强征各族人民,拼凑士兵九十万

战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾

战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

思考:苻坚出动约90万大军,为什么却不能统一江南?

项 目 内 容

时间

地点

对战双方

经过 (成语)

结 果

战争特点

影响

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

383年

前秦(87万)东晋(8万)

投鞭断流 草木皆兵

风声鹤唳

以少胜多

东晋胜利

淝水

北方再度陷入分裂和混乱

·淝水之战

北魏政权的建立

四世纪后期(386年),鲜卑族的一支建立北魏。都城:平城(山西大同)

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

拓拔珪

二、北魏改革促交流

改革背景

1.鲜卑经济文化相对落后

译:北方长期以来受到少数民族的战乱之苦,赋税征收不上来,农民破产严重。

译:在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。

2.社会矛盾尖锐

1.鲜卑经济文化相对落后

2.社会矛盾尖锐

改革背景

迁都

……平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

——《魏书.任城王传》

(平城春天)野无青草,……“饿死衢[qú]路,无人收识”。

——《魏书·高祖纪》

4.受到北方柔然的骚扰和威胁

1.经济落后,粮食供应困难

2.保守势力阻挠改革

5.倾慕汉族文化

3.统治中原需要

孝文帝为何要迁都洛阳?

汉化措施

说汉语

《孝文帝出行图》

北魏文官俑

穿汉服

改汉姓

通汉婚

用汉制

对孝文帝改革的认识:

先进必然战胜落后;改革必须符合历史发展的潮流、顺应民意;

三、政权更迭育统一

六镇兵变

“魏世祖破蠕蠕(柔然),列置降人于汉南,东至濡源,西暨五原阴山,竟三千里,分为六镇,今武川、抚冥、怀朔、怀荒、柔云、御夷也。”--《资治通鉴》

东

汉

三国

西晋

东晋

十六国

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

北魏

隋

隋朝统一

灭

383年淝水之战

(266-316)

(317-420)

(220-280)

魏

蜀

吴

北朝(439北魏统一北方)

南朝(420-589)

国家大一统是中国历史发展的总趋势。

(前秦)

四、胡风汉韵现交融

魏晋时期民族关系的总体表现:

这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于缓和。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

北方地区的民族交融

北魏经典拓碑

实行汉族君主专制制度

政治制度

北方少数民族《扬场图》

穿汉服的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝乐队

汉人胡食画像砖

汉族妇女蒸馍烙饼图

北方少数民族《采桑图》

经济生活

《汉代讲经图》

经济生活

北朝乐府《木兰诗》

《敕勒歌》鲜卑语译成汉语

敦煌飞天乐舞壁画

汉人演奏少数民族乐器图

文学

歌舞

胡旋舞

思想文化

当时(北魏)所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类是也。

——史学大家陈寅恪先生

民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

民族心理

“北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

【论从史出】

结合材料谈谈,民族交融对我国历史产生了什么样的影响?

【古今贯通】

“我国是统一的多民族国家,各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富,也是我们国家的重要优势。我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员,共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。”

——2015年9月30日,习近平会见基层民族团结优秀代表时强调

北方地区

淝水之战

分裂

孝文帝

改革

民族交融

北魏

统一

奠定全国

统一基础

北朝政权更替

1..“这是一场以少胜多的战役,导致北方陷入分裂和混战的状态,南北分立的局面继续维持。”这场战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

D

2.“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”下列与这段话所概括的历史不相符的是( )

A.南方经历宋、齐、梁、陈四个王朝,统称“南朝”

B.北魏曾经统一黄河流域,后分裂为东魏和西魏

C.政权分立与民族交融是这一时期的时代特征

D.这一时期,正式形成了经济重心南移的局面

D

3.北朝“汉服”“胡服”并行不悖,前期多为“胡服”,皆窄衣掐腰,毡帽短袖,用料多为皮革毛绒;自孝文帝改革后,北朝衣着服饰不断演化,呈现胡汉风格结合的特色。这说明北朝时期( )

A.民族交融趋势加强

B.“胡服”成为主流服饰

C.民族隔阂完全消失

D.棉纺织业高度发达

A

4. 前秦王苻坚和北魏孝文帝及北周文、武二帝各自称是远古有扈氏(苻坚)、黄帝(鲜卑拓跋氏)、炎帝神农氏(宇文氏)之后,皆为华夏族苗裔。这说明( )

A.大一统的局面已经形成 B.北方各族之间矛盾不断

C.少数民族国家认同加强 D.中华文化影响非常深远

C

第四单元 三国两晋南北朝时期:

政权分立与民族交融

19 北朝政治和北方民族大交融

1. 能用成语故事概述淝水之战的经过;通过分析淝水之战失败的原因理解民族交融对国家统一的重要性。( 时空观念、历史解释)

2 . 在情境体验与探究中归纳孝文帝推行的汉化措施,认识顺应历史潮流学习先进文化的重要性。( 史料实证、唯物史观)

3. 梳理时空发展线索,明确北朝政权的更替,北方再度统一,使学生明确统一多民族国家的发展历史趋势(时空观念)

4. 通过观看视频、观察图片,对比分析民族交融的表现及特点等。通过对民族交融概念的学习理解,渗透中华文明是由汉族与各少数民族共同努力的成果。( 家国情怀)

火出圈的淄博烧烤—

民族融合的产物

2020年5月11日,习近平总书记到山西大同云冈石窟考察历史文化遗产保护工作。

习总书记指出,云冈石窟是人类文明的瑰宝,要坚持保护第一,在保护的基础上研究利用好。

龙门石窟佛像

云冈石窟佛像

同是北魏时期的石窟,为什么会出现变化呢?

【典籍里的历史】

虽有长江,其能固乎!以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

——房玄龄《晋书·载纪》

余众弃甲宵遁,闻风声鹤唳,皆以为王师已至。

——房玄龄《晋书·列传》

坚与苻融登城而望王师,见部阵齐整,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。 ——房玄龄《晋书·载纪》

风声鹤唳

投鞭断流

草木皆兵

这些成语都跟一场战争有关。你们知道是什么战争吗?这场战争的结果又是怎样的?

一、民族迁徙探交往

【名词解释】

◎建康

◎洛阳

◎长安

三国两晋南北朝时期民族流动趋向

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

北方少数民族迁往中原

中原汉族迁往江南

◎洛阳

◎长安

◎建康

北方少数民族内迁

十六国分布图

匈奴 前赵

北凉

夏

羯 后赵

鲜卑 前燕

后燕

南燕

南凉

西秦

氐 前秦

后凉

成汉

羌 后秦

汉 前凉

北燕

西凉

4世纪初到5世纪前期,北方各族先后建立15个政权,连同西南的成汉,总称“十六国”。

十六国的建立

前秦

东晋

376年前秦苻坚统一北方

对峙

约90万

8万

战前:强征各族人民,拼凑士兵九十万

战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾

战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

思考:苻坚出动约90万大军,为什么却不能统一江南?

项 目 内 容

时间

地点

对战双方

经过 (成语)

结 果

战争特点

影响

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

383年

前秦(87万)东晋(8万)

投鞭断流 草木皆兵

风声鹤唳

以少胜多

东晋胜利

淝水

北方再度陷入分裂和混乱

·淝水之战

北魏政权的建立

四世纪后期(386年),鲜卑族的一支建立北魏。都城:平城(山西大同)

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

拓拔珪

二、北魏改革促交流

改革背景

1.鲜卑经济文化相对落后

译:北方长期以来受到少数民族的战乱之苦,赋税征收不上来,农民破产严重。

译:在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。

2.社会矛盾尖锐

1.鲜卑经济文化相对落后

2.社会矛盾尖锐

改革背景

迁都

……平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

——《魏书.任城王传》

(平城春天)野无青草,……“饿死衢[qú]路,无人收识”。

——《魏书·高祖纪》

4.受到北方柔然的骚扰和威胁

1.经济落后,粮食供应困难

2.保守势力阻挠改革

5.倾慕汉族文化

3.统治中原需要

孝文帝为何要迁都洛阳?

汉化措施

说汉语

《孝文帝出行图》

北魏文官俑

穿汉服

改汉姓

通汉婚

用汉制

对孝文帝改革的认识:

先进必然战胜落后;改革必须符合历史发展的潮流、顺应民意;

三、政权更迭育统一

六镇兵变

“魏世祖破蠕蠕(柔然),列置降人于汉南,东至濡源,西暨五原阴山,竟三千里,分为六镇,今武川、抚冥、怀朔、怀荒、柔云、御夷也。”--《资治通鉴》

东

汉

三国

西晋

东晋

十六国

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

北魏

隋

隋朝统一

灭

383年淝水之战

(266-316)

(317-420)

(220-280)

魏

蜀

吴

北朝(439北魏统一北方)

南朝(420-589)

国家大一统是中国历史发展的总趋势。

(前秦)

四、胡风汉韵现交融

魏晋时期民族关系的总体表现:

这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于缓和。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

北方地区的民族交融

北魏经典拓碑

实行汉族君主专制制度

政治制度

北方少数民族《扬场图》

穿汉服的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝乐队

汉人胡食画像砖

汉族妇女蒸馍烙饼图

北方少数民族《采桑图》

经济生活

《汉代讲经图》

经济生活

北朝乐府《木兰诗》

《敕勒歌》鲜卑语译成汉语

敦煌飞天乐舞壁画

汉人演奏少数民族乐器图

文学

歌舞

胡旋舞

思想文化

当时(北魏)所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类是也。

——史学大家陈寅恪先生

民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

民族心理

“北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

【论从史出】

结合材料谈谈,民族交融对我国历史产生了什么样的影响?

【古今贯通】

“我国是统一的多民族国家,各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富,也是我们国家的重要优势。我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员,共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。”

——2015年9月30日,习近平会见基层民族团结优秀代表时强调

北方地区

淝水之战

分裂

孝文帝

改革

民族交融

北魏

统一

奠定全国

统一基础

北朝政权更替

1..“这是一场以少胜多的战役,导致北方陷入分裂和混战的状态,南北分立的局面继续维持。”这场战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

D

2.“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”下列与这段话所概括的历史不相符的是( )

A.南方经历宋、齐、梁、陈四个王朝,统称“南朝”

B.北魏曾经统一黄河流域,后分裂为东魏和西魏

C.政权分立与民族交融是这一时期的时代特征

D.这一时期,正式形成了经济重心南移的局面

D

3.北朝“汉服”“胡服”并行不悖,前期多为“胡服”,皆窄衣掐腰,毡帽短袖,用料多为皮革毛绒;自孝文帝改革后,北朝衣着服饰不断演化,呈现胡汉风格结合的特色。这说明北朝时期( )

A.民族交融趋势加强

B.“胡服”成为主流服饰

C.民族隔阂完全消失

D.棉纺织业高度发达

A

4. 前秦王苻坚和北魏孝文帝及北周文、武二帝各自称是远古有扈氏(苻坚)、黄帝(鲜卑拓跋氏)、炎帝神农氏(宇文氏)之后,皆为华夏族苗裔。这说明( )

A.大一统的局面已经形成 B.北方各族之间矛盾不断

C.少数民族国家认同加强 D.中华文化影响非常深远

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史