第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争 课件(共17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-15 01:03:53 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

2025

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

晚清时期(1840—1912)

1.经济:自然经济逐渐解体,中国经济结构发生重大变化,耕织分离、纺织分离,中国被迫卷入资本主义世界市场。洋务运动开启了中国近代化历程。民族工业产生,经甲午战争后,列强侵华方式由商品输出到资本输出,“实业救国”思潮的影响,民族工业初步发展。

2.政治:自1840年以来,列强先后发动了两次鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华战争等,签订了《南京条约》《北京条约》《天津条约》《马关条约》《辛丑条约》等一系列不平等条约,中国民族危机日益加剧,逐渐沦为半殖民地半封建社会。19世纪60年代以来,边疆危机严重,左宗棠收复了新疆。为救亡图存,农民阶级先后掀起太平天国运动和主和团运动,前者颁布《天朝田亩制度》和《资政新篇》,后者打出“扶清灭洋”旗号,带有盲目排外行为;地主阶级以“中体西用”为指导思想,以“自强”“求富”为口号,开展洋务运动;资产阶级改良派实行维新变法,要求变革政治制度;资产阶级革命派以孙中山为领导,爆发辛亥革命,推翻了清王朝统治,结束了封建帝制,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和观念深入人心,是中国近代民主进程中的一座丰碑。

3.思想:林则徐成为“开眼看世界第一人”,魏源编著《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的主张;洋务派以“中体西用”为指导思想开启了近代化;以康梁为代表的资产阶级改良派提出维新思想,要求变革政治制度,是近代中国第一次思想解放运动;孙中山的三民主义,是较为完整的资产阶级革命纲领,但没有明确提出反帝要求,具有局限性。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

开眼看世界

项目 林则徐 魏源 徐继畬

著作 《四洲志》 《海国图志》 《瀛寰志略》

内容 有关西洋各国的消息情报和国际知识 了解外国知识的“百科全书”,提出了“师夷之长技以制夷”的思想 系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情等

影响 初步提出了向西方学习以求自强的主张,开中国近代由爱国而研究、学习西方的先河 第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

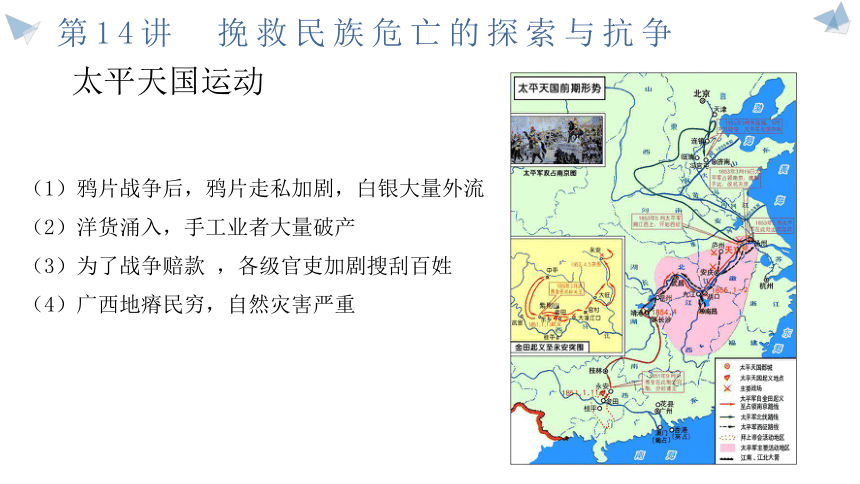

太平天国运动

(1)鸦片战争后,鸦片走私加剧,白银大量外流

(2)洋货涌入,手工业者大量破产

(3)为了战争赔款 ,各级官吏加剧搜刮百姓

(4)广西地瘠民穷,自然灾害严重

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

《天朝田亩制度》

(1)主张:

(2)评价:

“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

1革命性:反映了农民要求废除封建土地所有制,获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

2落后性:把小农经济作为追求目标,未超越封建主义范畴。

3空想性:绝对平均主义,严重脱离实际,无法实现。

太平天国运动

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动

《资政新篇》

政治:以法治国,官吏由选举产生。

经济:发展工商业,奖励技术发明。

文教:设立新式学堂。

外交:主张与外国平等交流,反对干涉中国内政。

进步性:向西方学习,提倡发展资本主义,顺应了社会发展潮流。

局限性:未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动

性质:一次伟大的反封建反侵略的农民革命战争

1加速清王朝和整个封建制度的衰落和崩溃

2它坚持了14年,势力发展到18省,严惩了中外反动势

3在反封建同时又担负起反侵略的任务:一些领导人主张学习西方,在中国发展资本主义

4思想上、组织上较以往农民起义高出一筹,中国农民战争的最高峰

5领导人主张与各国通商贸易,后期又提出第一个在中国发展资本主义的方案

6同亚洲各国人民的斗争相互推动、相互影响,共同打击西方殖民主义者

1.《天朝田亩制度》旨在建立小农经济的绝对平均主义的天国,与发展资本主义的时代潮流相违背。

2.中国内乱给外国侵略者以可乘之机,列强发动了第二次鸦片战争,使中国丧失了近代化的大好时机。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

(1)起义背景新——半殖民地半封建社会

(2)起义原因新——外国侵略

(3)起义形式新——利用外来基督思想

(4)治国方案新——提出了发展资本主义的方案

(5)担负任务新——反封同时反侵略

(6)失败原因新——中外反动势力联合绞杀

(7)所属范畴新——旧民主主义革命

造成这些新特色的原因是因为太平天国发生在半殖半封环境下,世界已经进入资本主义时代。

太平天国运动

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

洋务运动

1.时间:

2.背景:

3.根本目的:

4.领导人物:

19世纪60—90年代

太平天国运动+ 第二次鸦片战争

维护封建统治

奕 曾国藩 李鸿章 左宗棠 张之洞

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

类型 口号 表现 经营方式

军事工业 “自强”(洋务运动前期:19世纪60-70年代) 安庆内军械所(曾国藩) 江南制造总局(李鸿章) 福州船政局(左宗棠) 天津机器制造局(崇厚) 官办

民用工业 “求富”(洋务运动后期:19世纪70-90年代) 上海轮船招商局和开平煤矿(李鸿章),汉阳铁厂和湖北织布局(张之洞) 官督商办或官商合办

筹划海防 初步建成北洋、南洋和福建三支海军

培养人才 创办新式学堂;选派留学生出国深造

(1)标志:

(2)失败根源:

6.结果——破产

北洋水师全军覆没

单纯引进西方科技,没有彻底变革封建制度

7.评价:

进步性:是中国近代化的开端

一定程度上抵制了外国的经济侵略;

刺激了中国民族资本主义的发展

局限性:只引进西方先进的技术而不变革封建制度

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

性质:是一场由地主阶级领导的向西方学习的旨在维护封建统治的自救运动。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

洋务企业的经营方式与生产方式

(1)经营方式:主要有官办、官督商办和官商合办三种类型。洋务派创办的军事工业的资金全部源于官府拨款,企业完全属于国家,属于官办企业。民用企业的资金来源则比较复杂,存在着官办、官督商办、官商合办三种形式,其中官督商办、官商合办都有民间资本的介入。

(2)生产方式:洋务企业采用机器生产,这是其不同于古代官营手工业的主要表现。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

戊戌维新运动

1.背景

(1)政治背景:甲午中日战争后签订《马关条约》,民族危空前严重。

(2)经济基础:民族资本主义经济得到发展。

(3)思想基础:康有为撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》。

2.过程

(1)1895年“公车上书”拉开了维新运动的序幕。

(2)1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书。

(3)结果:1898年9月21日,慈禧太后临朝训政;变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

3.失败原因

(1)客观上:由于守旧势力仍很强大。

(2)主观上:维新派力量弱小,缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,寄希望于并未完全掌握实权的皇帝身上。

4.影响

(1)政治:在一定程度上冲击了旧式官僚体制。

(2)经济:推动了中国民族资本主义的发展。

(3)思想:推动了新思想的传播,起到了积极作用。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

全面认识戊戌变法失败的原因

(1)民族资产阶级的软弱性和妥协性决定了改革不可能取得成功。中国半殖民地半封建社会的性质,使得民族资本主义发展受到阻碍,民族资产阶级力量弱小,他们对封建势力既有革命的一面,又有妥协的一面;对帝国主义抱有幻想并希望获得列强帮助,没有真正认识到中国的落后衰弱是帝国主义侵略的直接结果。

(2)康有为“托古改制”的维新思想,对于思想启蒙有一定的作用,但从儒家经典中寻找变法依据的做法不可能从根本上动摇封建专制制度。

(3)维新派希望依靠封建政权实行自上而下的温和的改良政策来实现资本主义,他们寄希望于光绪皇帝和少数帝党官僚,缺乏人民力量的支持,是无法取得改革胜利的。

(4)在组织上,无论是强学会或是保国会,其核心主要局限于地主阶级知识分子和政府官僚之中。没有坚强的领导,没有明确的政治纲领和组织原则。

(5)变法过程存在决策轻率、急于求成的现象。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

义和团运动

1.背景

(1)《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧。

(2)西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突。

(3)德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

2.经过

(1)兴起:以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

(2)发展:慈禧太后采用“招抚”义和团的办法,企图对义和团加以控制利用。

(3)失败:在中外势力联合镇压下,义和团运动失败。

3.评价

(1)进步性:具有强烈的反帝爱国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神,使外国列强认识到,任何国家“皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一”,“瓜分一事,实为下策”。

(2)局限性:盲目排外,没有先进阶级的领导;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动和义和团运动的异同

1.相同点

(1)领导阶级、运动主体、斗争方式:都是农民阶级领导的以农民群众为主体、以武装斗争为主要方式的农民运动。

(2)组织形式:都是利用宗教结社形式来发动、组织群众,都具有浓厚的迷信色彩。

(3)结果:都在中外反动势力联合镇压下失败。

(4)作用:都沉重打击了西方侵华势力,显示了中国人民反抗外来侵略的坚强决心。

2.不同点

(1)组织程度及发展情况:太平天国运动有组织、有纲领,建立了政权,且组织程度较高,坚持斗争多年,势力发展范围大;义和团运动没有统一的组织和纲领,没有建立政权,组织程度较低,主要在山东、直隶一带发展,斗争时间也较短。

(2)主要斗争矛头:太平天国运动以反封建为主,斗争矛头主要指向清政府;义和团运动的斗争矛头主要指向帝国主义,提出“扶清灭洋”的口号。

2025

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

晚清时期(1840—1912)

1.经济:自然经济逐渐解体,中国经济结构发生重大变化,耕织分离、纺织分离,中国被迫卷入资本主义世界市场。洋务运动开启了中国近代化历程。民族工业产生,经甲午战争后,列强侵华方式由商品输出到资本输出,“实业救国”思潮的影响,民族工业初步发展。

2.政治:自1840年以来,列强先后发动了两次鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华战争等,签订了《南京条约》《北京条约》《天津条约》《马关条约》《辛丑条约》等一系列不平等条约,中国民族危机日益加剧,逐渐沦为半殖民地半封建社会。19世纪60年代以来,边疆危机严重,左宗棠收复了新疆。为救亡图存,农民阶级先后掀起太平天国运动和主和团运动,前者颁布《天朝田亩制度》和《资政新篇》,后者打出“扶清灭洋”旗号,带有盲目排外行为;地主阶级以“中体西用”为指导思想,以“自强”“求富”为口号,开展洋务运动;资产阶级改良派实行维新变法,要求变革政治制度;资产阶级革命派以孙中山为领导,爆发辛亥革命,推翻了清王朝统治,结束了封建帝制,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和观念深入人心,是中国近代民主进程中的一座丰碑。

3.思想:林则徐成为“开眼看世界第一人”,魏源编著《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的主张;洋务派以“中体西用”为指导思想开启了近代化;以康梁为代表的资产阶级改良派提出维新思想,要求变革政治制度,是近代中国第一次思想解放运动;孙中山的三民主义,是较为完整的资产阶级革命纲领,但没有明确提出反帝要求,具有局限性。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

开眼看世界

项目 林则徐 魏源 徐继畬

著作 《四洲志》 《海国图志》 《瀛寰志略》

内容 有关西洋各国的消息情报和国际知识 了解外国知识的“百科全书”,提出了“师夷之长技以制夷”的思想 系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情等

影响 初步提出了向西方学习以求自强的主张,开中国近代由爱国而研究、学习西方的先河 第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动

(1)鸦片战争后,鸦片走私加剧,白银大量外流

(2)洋货涌入,手工业者大量破产

(3)为了战争赔款 ,各级官吏加剧搜刮百姓

(4)广西地瘠民穷,自然灾害严重

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

《天朝田亩制度》

(1)主张:

(2)评价:

“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

1革命性:反映了农民要求废除封建土地所有制,获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

2落后性:把小农经济作为追求目标,未超越封建主义范畴。

3空想性:绝对平均主义,严重脱离实际,无法实现。

太平天国运动

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动

《资政新篇》

政治:以法治国,官吏由选举产生。

经济:发展工商业,奖励技术发明。

文教:设立新式学堂。

外交:主张与外国平等交流,反对干涉中国内政。

进步性:向西方学习,提倡发展资本主义,顺应了社会发展潮流。

局限性:未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动

性质:一次伟大的反封建反侵略的农民革命战争

1加速清王朝和整个封建制度的衰落和崩溃

2它坚持了14年,势力发展到18省,严惩了中外反动势

3在反封建同时又担负起反侵略的任务:一些领导人主张学习西方,在中国发展资本主义

4思想上、组织上较以往农民起义高出一筹,中国农民战争的最高峰

5领导人主张与各国通商贸易,后期又提出第一个在中国发展资本主义的方案

6同亚洲各国人民的斗争相互推动、相互影响,共同打击西方殖民主义者

1.《天朝田亩制度》旨在建立小农经济的绝对平均主义的天国,与发展资本主义的时代潮流相违背。

2.中国内乱给外国侵略者以可乘之机,列强发动了第二次鸦片战争,使中国丧失了近代化的大好时机。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

(1)起义背景新——半殖民地半封建社会

(2)起义原因新——外国侵略

(3)起义形式新——利用外来基督思想

(4)治国方案新——提出了发展资本主义的方案

(5)担负任务新——反封同时反侵略

(6)失败原因新——中外反动势力联合绞杀

(7)所属范畴新——旧民主主义革命

造成这些新特色的原因是因为太平天国发生在半殖半封环境下,世界已经进入资本主义时代。

太平天国运动

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

洋务运动

1.时间:

2.背景:

3.根本目的:

4.领导人物:

19世纪60—90年代

太平天国运动+ 第二次鸦片战争

维护封建统治

奕 曾国藩 李鸿章 左宗棠 张之洞

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

类型 口号 表现 经营方式

军事工业 “自强”(洋务运动前期:19世纪60-70年代) 安庆内军械所(曾国藩) 江南制造总局(李鸿章) 福州船政局(左宗棠) 天津机器制造局(崇厚) 官办

民用工业 “求富”(洋务运动后期:19世纪70-90年代) 上海轮船招商局和开平煤矿(李鸿章),汉阳铁厂和湖北织布局(张之洞) 官督商办或官商合办

筹划海防 初步建成北洋、南洋和福建三支海军

培养人才 创办新式学堂;选派留学生出国深造

(1)标志:

(2)失败根源:

6.结果——破产

北洋水师全军覆没

单纯引进西方科技,没有彻底变革封建制度

7.评价:

进步性:是中国近代化的开端

一定程度上抵制了外国的经济侵略;

刺激了中国民族资本主义的发展

局限性:只引进西方先进的技术而不变革封建制度

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

性质:是一场由地主阶级领导的向西方学习的旨在维护封建统治的自救运动。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

洋务企业的经营方式与生产方式

(1)经营方式:主要有官办、官督商办和官商合办三种类型。洋务派创办的军事工业的资金全部源于官府拨款,企业完全属于国家,属于官办企业。民用企业的资金来源则比较复杂,存在着官办、官督商办、官商合办三种形式,其中官督商办、官商合办都有民间资本的介入。

(2)生产方式:洋务企业采用机器生产,这是其不同于古代官营手工业的主要表现。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

戊戌维新运动

1.背景

(1)政治背景:甲午中日战争后签订《马关条约》,民族危空前严重。

(2)经济基础:民族资本主义经济得到发展。

(3)思想基础:康有为撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》。

2.过程

(1)1895年“公车上书”拉开了维新运动的序幕。

(2)1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书。

(3)结果:1898年9月21日,慈禧太后临朝训政;变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

3.失败原因

(1)客观上:由于守旧势力仍很强大。

(2)主观上:维新派力量弱小,缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,寄希望于并未完全掌握实权的皇帝身上。

4.影响

(1)政治:在一定程度上冲击了旧式官僚体制。

(2)经济:推动了中国民族资本主义的发展。

(3)思想:推动了新思想的传播,起到了积极作用。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

全面认识戊戌变法失败的原因

(1)民族资产阶级的软弱性和妥协性决定了改革不可能取得成功。中国半殖民地半封建社会的性质,使得民族资本主义发展受到阻碍,民族资产阶级力量弱小,他们对封建势力既有革命的一面,又有妥协的一面;对帝国主义抱有幻想并希望获得列强帮助,没有真正认识到中国的落后衰弱是帝国主义侵略的直接结果。

(2)康有为“托古改制”的维新思想,对于思想启蒙有一定的作用,但从儒家经典中寻找变法依据的做法不可能从根本上动摇封建专制制度。

(3)维新派希望依靠封建政权实行自上而下的温和的改良政策来实现资本主义,他们寄希望于光绪皇帝和少数帝党官僚,缺乏人民力量的支持,是无法取得改革胜利的。

(4)在组织上,无论是强学会或是保国会,其核心主要局限于地主阶级知识分子和政府官僚之中。没有坚强的领导,没有明确的政治纲领和组织原则。

(5)变法过程存在决策轻率、急于求成的现象。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

义和团运动

1.背景

(1)《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧。

(2)西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突。

(3)德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

2.经过

(1)兴起:以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

(2)发展:慈禧太后采用“招抚”义和团的办法,企图对义和团加以控制利用。

(3)失败:在中外势力联合镇压下,义和团运动失败。

3.评价

(1)进步性:具有强烈的反帝爱国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神,使外国列强认识到,任何国家“皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一”,“瓜分一事,实为下策”。

(2)局限性:盲目排外,没有先进阶级的领导;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

第14讲 挽救民族危亡的探索与抗争

太平天国运动和义和团运动的异同

1.相同点

(1)领导阶级、运动主体、斗争方式:都是农民阶级领导的以农民群众为主体、以武装斗争为主要方式的农民运动。

(2)组织形式:都是利用宗教结社形式来发动、组织群众,都具有浓厚的迷信色彩。

(3)结果:都在中外反动势力联合镇压下失败。

(4)作用:都沉重打击了西方侵华势力,显示了中国人民反抗外来侵略的坚强决心。

2.不同点

(1)组织程度及发展情况:太平天国运动有组织、有纲领,建立了政权,且组织程度较高,坚持斗争多年,势力发展范围大;义和团运动没有统一的组织和纲领,没有建立政权,组织程度较低,主要在山东、直隶一带发展,斗争时间也较短。

(2)主要斗争矛头:太平天国运动以反封建为主,斗争矛头主要指向清政府;义和团运动的斗争矛头主要指向帝国主义,提出“扶清灭洋”的口号。

同课章节目录