第13讲 列强侵略与民族危机的加深 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13讲 列强侵略与民族危机的加深 课件(共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-15 01:11:12 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

晚清时期(1840—1912)

1.经济:自然经济逐渐解体,中国经济结构发生重大变化,耕织分离、纺织分离,中国被迫卷入资本主义世界市场。洋务运动开启了中国近代化历程。民族工业产生,经甲午战争后,列强侵华方式由商品输出到资本输出,“实业救国”思潮的影响,民族工业初步发展。

2.政治:自1840年以来,列强先后发动了两次鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华战争等,签订了《南京条约》《北京条约》《天津条约》《马关条约》《辛丑条约》等一系列不平等条约,中国民族危机日益加剧,逐渐沦为半殖民地半封建社会。19世纪60年代以来,边疆危机严重,左宗棠收复了新疆。为救亡图存,农民阶级先后掀起太平天国运动和主和团运动,前者颁布《天朝田亩制度》和《资政新篇》,后者打出“扶清灭洋”旗号,带有盲目排外行为;地主阶级以“中体西用”为指导思想,以“自强”“求富”为口号,开展洋务运动;资产阶级改良派实行维新变法,要求变革政治制度;资产阶级革命派以孙中山为领导,爆发辛亥革命,推翻了清王朝统治,结束了封建帝制,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和观念深入人心,是中国近代民主进程中的一座丰碑。

3.思想:林则徐成为“开眼看世界第一人”,魏源编著《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的主张;洋务派以“中体西用”为指导思想开启了近代化;以康梁为代表的资产阶级改良派提出维新思想,要求变革政治制度,是近代中国第一次思想解放运动;孙中山的三民主义,是较为完整的资产阶级革命纲领,但没有明确提出反帝要求,具有局限性。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

两次鸦片战争

一、历史背景

1.世界——资本主义不断发展

(1)西方列强:工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位。世界主要殖民主义国家都把矛头指向了中国。

(2)英国:社会生产力飞速增长,掌握着资本主义世界的霸权。在美洲、非洲夺取殖民地的同时,把目标对准了亚洲。

2.中国——仍然停留在封建社会

(1)政治:君主专制统治依旧顽固。

(2)经济:自给自足的小农经济是主要的生产方式。

(3)科技、军事:科技落后,八旗和绿营作战能力低下,使用的武器主要是冷兵器,远远落后于英国的热兵器。

(4)社会矛盾:社会阶级矛盾激化,各地农民起义此起彼伏。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

二、概况

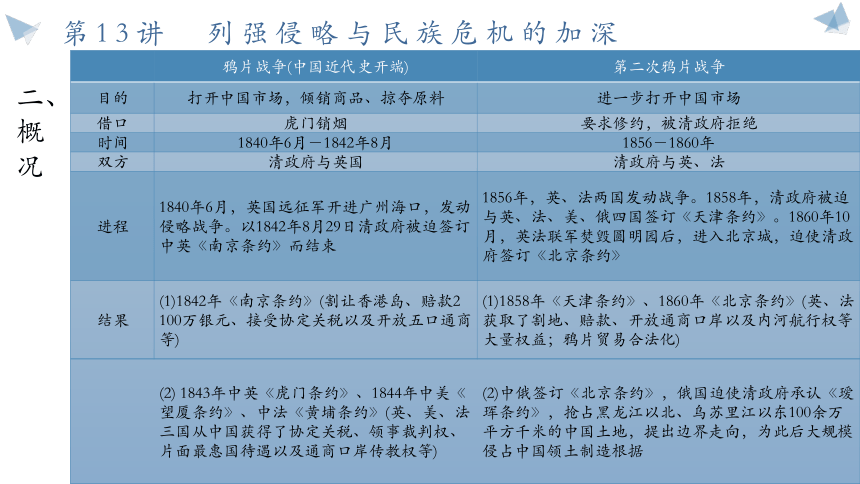

鸦片战争(中国近代史开端) 第二次鸦片战争

目的 打开中国市场,倾销商品、掠夺原料 进一步打开中国市场

借口 虎门销烟 要求修约,被清政府拒绝

时间 1840年6月-1842年8月 1856-1860年

双方 清政府与英国 清政府与英、法

进程 1840年6月,英国远征军开进广州海口,发动侵略战争。以1842年8月29日清政府被迫签订中英《南京条约》而结束 1856年,英、法两国发动战争。1858年,清政府被迫与英、法、美、俄四国签订《天津条约》。1860年10月,英法联军焚毁圆明园后,进入北京城,迫使清政府签订《北京条约》

结果 (1)1842年《南京条约》(割让香港岛、赔款2 100万银元、接受协定关税以及开放五口通商等) (1)1858年《天津条约》、1860年《北京条约》(英、法获取了割地、赔款、开放通商口岸以及内河航行权等大量权益;鸦片贸易合法化)

(2) 1843年中英《虎门条约》、1844年中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》(英、美、法三国从中国获得了协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇以及通商口岸传教权等) (2)中俄签订《北京条约》,俄国迫使清政府承认《瑷珲条约》,抢占黑龙江以北、乌苏里江以东100余万平方千米的中国土地,提出边界走向,为此后大规模侵占中国领土制造根据

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

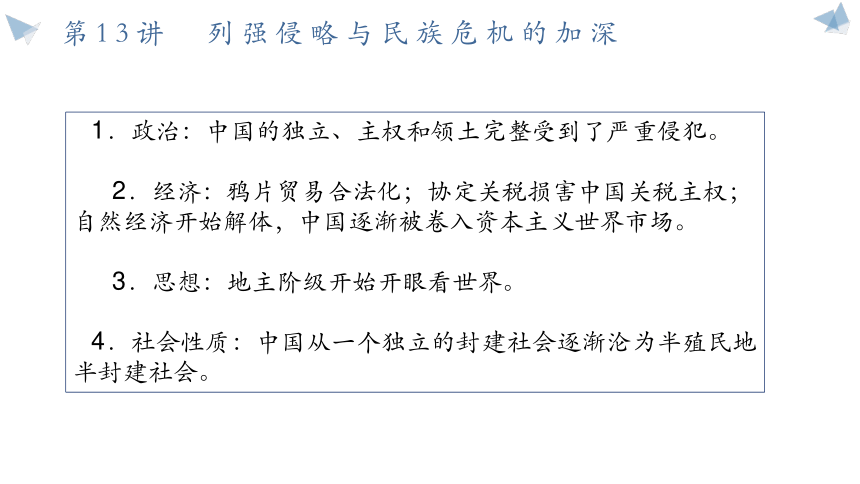

1.政治:中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯。

2.经济:鸦片贸易合法化;协定关税损害中国关税主权; 自然经济开始解体,中国逐渐被卷入资本主义世界市场。

3.思想:地主阶级开始开眼看世界。

4.社会性质:中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

边疆危机与甲午中日战争

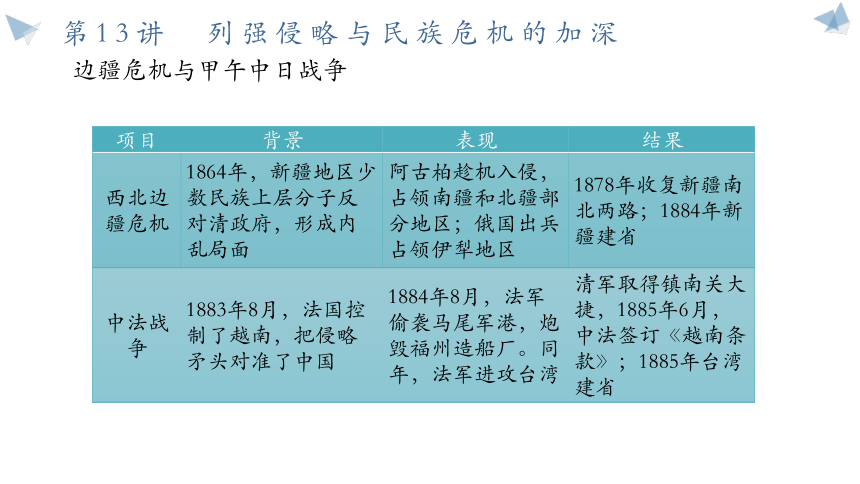

项目 背景 表现 结果

西北边疆危机 1864年,新疆地区少数民族上层分子反对清政府,形成内乱局面 阿古柏趁机入侵,占领南疆和北疆部分地区;俄国出兵占领伊犁地区 1878年收复新疆南北两路;1884年新疆建省

中法战争 1883年8月,法国控制了越南,把侵略矛头对准了中国 1884年8月,法军偷袭马尾军港,炮毁福州造船厂。同年,法军进攻台湾 清军取得镇南关大捷,1885年6月,中法签订《越南条款》;1885年台湾建省

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

二、甲午中日战争

1.原因

(1)日本早已蓄谋占领中国台湾和藩属国朝鲜、琉球,然后进攻中国大陆。

(2)日本通过明治维新壮大了国力。

(3)朝鲜发生农民起义,朝鲜国王请求清政府出兵。日本趁机出兵朝鲜。

2.过程

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

3.结果:清军战败,签订《马关条约》。

(1)承认朝鲜独立,割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本。

(2)赔款2亿两白银。

(3)增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸。

(4)日本可以在中国通商口岸设厂制造。

4.影响:《马关条约》丧权辱国,进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊。甲午中日战争的失败,证明了洋务运动的破产。

二、甲午中日战争

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

5.台湾人民反割台斗争

(1)概况:从1895年5月至10月,台湾义勇军与以刘永福为首的黑旗军一起,展开反抗日军占领的武装斗争,重挫了日本占领军。

(2)意义:台湾人民的武装抗日斗争,表明了台湾人民不屈服于日本的坚强意志。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

三、瓜分中国的狂潮

甲午中日战争后,以俄、德、法“三国干涉还辽”为开端,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,

主要有以下表现。

争做中国债主 清政府分三次向俄法及英德银行团以高额利息借款3亿两白银

划分势力范围 俄国租旅大,英国租威海卫,德国租胶州湾,英国租九龙,法国租广州湾

抢夺路权与矿权 在中国大量掠夺铁路和工矿利权,向中国输出资本

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

八国联军侵华和民族危机的加深

1.借口:镇压义和团运动。

2.经过

(1)北方:1900年6月10日,第一批联军从天津向北京进发,在廊坊附近遭到义和团和清军顽强阻击;6月中旬,向进犯天津,后攻陷天津、北京;八国联军占领北京后,在所到之处犯下了骇人听闻的罪行。

(2)南方:各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基。

影响:

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

3.结果:签订《辛丑条约》

主要内容 危害

惩办“首祸诸臣”,涉及中央和地方大臣百余人;禁止华北科举考试5年,禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会”等 清政府成为洋人的朝廷

向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,年息4厘,本息共计白银约9.82亿两 加剧了中国的贫困和经济衰败

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守 使馆区成为“国中之国”(侵华大本营)

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队 严重破坏了中国的主权完整

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

概念阐释 租界、租借地、势力范围

(1)租界:西方列强在中国通商口岸划定由他们永久或长期占用的地域。列强在租界内设立司法、审判、警察、监狱、市政管理机关和税收机关等殖民统治机构,使租界变成“国中之国”。

(2)租借地:指帝国主义列强出于军事目的,强行向软弱的清政府租借的大片战略要地,多数附有军事设施。

(3)势力范围:是指列强控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,宣称其享有独占的特殊权利,不许其他国家染指。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

概念阐释 “东南互保”

义和团运动兴起后,英国深恐波及其势力范围——长江流域,便策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作,1900年达成“东南互保”协议,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,双方互不侵犯。东南互保是清末地方实力派首次公然反抗清政府,此事件使南方大部分地区得以免于义和团之乱及八国联军战乱的波及,也严重动摇了清政府的统治。

意义:

(1)表现了东南地区当权的洋务派官员与西方列强合作抵制义和团的意向;

(2)在一定程度上维持了江南地区的稳定;

(3)表明中央权威下降和地方势力的扩张,严重动摇了清政府统治的根基;

(4)维护了列强在长江流域和华南的利益;

(5)破坏了东南各省人民反帝斗争的发展;

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

(1)经济视角:鸦片贸易使英国鸦片贩子获利巨大,改变了中英贸易的逆差地位,使中国白银大量外流并造成了严重的社会危害。

(2)政治视角:英国为维护鸦片贸易,不惜诉诸战争。清政府希望能够避战,但在“天朝”尊严受损的情况下,也不惜一战。

(3)外交视角:英国政府多次派外交使团来华,均未达到打开中国市场大门的目的;相反,外交礼仪上的冲突为英国发动战争制造了借口。

(4)文化视角:中国的“夷夏观”延续了古代的民族优越感,与英国资产阶级的世界观念对立。在不同观念的基础上,清政府自视“天朝上国”,英国资产阶级则把英国看作世界的中心。

(5)根本原因:英国在工业革命后为倾销商品、掠夺原料,急需打开中国市场的大门。

(6)直接原因:中国的禁烟运动。

从多个视角认识鸦片战争爆发的原因

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

甲午中日战争是传统中国和近代中国的分水岭

角度 表现

列强侵华特征 甲午中日战争后,列强侵华进入新的阶段,呈现出以资本输出为特征的侵略,列强掀起瓜分中国的狂潮

社会主要矛盾 民族矛盾进一步激化,民族危机加深,中国半殖民地化程度大大加深

经济结构变动 随着帝国主义侵略加剧,中国的自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到初步发展,洋务运动破产

阶级关系变动 民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派政治团体成立,救亡图存运动高涨

向西方学习 先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进技术不能挽救中国,应该学习西方政治制度;向西方学习从技术层面转向制度层面

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

晚清时期(1840—1912)

1.经济:自然经济逐渐解体,中国经济结构发生重大变化,耕织分离、纺织分离,中国被迫卷入资本主义世界市场。洋务运动开启了中国近代化历程。民族工业产生,经甲午战争后,列强侵华方式由商品输出到资本输出,“实业救国”思潮的影响,民族工业初步发展。

2.政治:自1840年以来,列强先后发动了两次鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华战争等,签订了《南京条约》《北京条约》《天津条约》《马关条约》《辛丑条约》等一系列不平等条约,中国民族危机日益加剧,逐渐沦为半殖民地半封建社会。19世纪60年代以来,边疆危机严重,左宗棠收复了新疆。为救亡图存,农民阶级先后掀起太平天国运动和主和团运动,前者颁布《天朝田亩制度》和《资政新篇》,后者打出“扶清灭洋”旗号,带有盲目排外行为;地主阶级以“中体西用”为指导思想,以“自强”“求富”为口号,开展洋务运动;资产阶级改良派实行维新变法,要求变革政治制度;资产阶级革命派以孙中山为领导,爆发辛亥革命,推翻了清王朝统治,结束了封建帝制,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和观念深入人心,是中国近代民主进程中的一座丰碑。

3.思想:林则徐成为“开眼看世界第一人”,魏源编著《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的主张;洋务派以“中体西用”为指导思想开启了近代化;以康梁为代表的资产阶级改良派提出维新思想,要求变革政治制度,是近代中国第一次思想解放运动;孙中山的三民主义,是较为完整的资产阶级革命纲领,但没有明确提出反帝要求,具有局限性。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

两次鸦片战争

一、历史背景

1.世界——资本主义不断发展

(1)西方列强:工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位。世界主要殖民主义国家都把矛头指向了中国。

(2)英国:社会生产力飞速增长,掌握着资本主义世界的霸权。在美洲、非洲夺取殖民地的同时,把目标对准了亚洲。

2.中国——仍然停留在封建社会

(1)政治:君主专制统治依旧顽固。

(2)经济:自给自足的小农经济是主要的生产方式。

(3)科技、军事:科技落后,八旗和绿营作战能力低下,使用的武器主要是冷兵器,远远落后于英国的热兵器。

(4)社会矛盾:社会阶级矛盾激化,各地农民起义此起彼伏。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

二、概况

鸦片战争(中国近代史开端) 第二次鸦片战争

目的 打开中国市场,倾销商品、掠夺原料 进一步打开中国市场

借口 虎门销烟 要求修约,被清政府拒绝

时间 1840年6月-1842年8月 1856-1860年

双方 清政府与英国 清政府与英、法

进程 1840年6月,英国远征军开进广州海口,发动侵略战争。以1842年8月29日清政府被迫签订中英《南京条约》而结束 1856年,英、法两国发动战争。1858年,清政府被迫与英、法、美、俄四国签订《天津条约》。1860年10月,英法联军焚毁圆明园后,进入北京城,迫使清政府签订《北京条约》

结果 (1)1842年《南京条约》(割让香港岛、赔款2 100万银元、接受协定关税以及开放五口通商等) (1)1858年《天津条约》、1860年《北京条约》(英、法获取了割地、赔款、开放通商口岸以及内河航行权等大量权益;鸦片贸易合法化)

(2) 1843年中英《虎门条约》、1844年中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》(英、美、法三国从中国获得了协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇以及通商口岸传教权等) (2)中俄签订《北京条约》,俄国迫使清政府承认《瑷珲条约》,抢占黑龙江以北、乌苏里江以东100余万平方千米的中国土地,提出边界走向,为此后大规模侵占中国领土制造根据

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

1.政治:中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯。

2.经济:鸦片贸易合法化;协定关税损害中国关税主权; 自然经济开始解体,中国逐渐被卷入资本主义世界市场。

3.思想:地主阶级开始开眼看世界。

4.社会性质:中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

边疆危机与甲午中日战争

项目 背景 表现 结果

西北边疆危机 1864年,新疆地区少数民族上层分子反对清政府,形成内乱局面 阿古柏趁机入侵,占领南疆和北疆部分地区;俄国出兵占领伊犁地区 1878年收复新疆南北两路;1884年新疆建省

中法战争 1883年8月,法国控制了越南,把侵略矛头对准了中国 1884年8月,法军偷袭马尾军港,炮毁福州造船厂。同年,法军进攻台湾 清军取得镇南关大捷,1885年6月,中法签订《越南条款》;1885年台湾建省

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

二、甲午中日战争

1.原因

(1)日本早已蓄谋占领中国台湾和藩属国朝鲜、琉球,然后进攻中国大陆。

(2)日本通过明治维新壮大了国力。

(3)朝鲜发生农民起义,朝鲜国王请求清政府出兵。日本趁机出兵朝鲜。

2.过程

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

3.结果:清军战败,签订《马关条约》。

(1)承认朝鲜独立,割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本。

(2)赔款2亿两白银。

(3)增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸。

(4)日本可以在中国通商口岸设厂制造。

4.影响:《马关条约》丧权辱国,进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊。甲午中日战争的失败,证明了洋务运动的破产。

二、甲午中日战争

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

5.台湾人民反割台斗争

(1)概况:从1895年5月至10月,台湾义勇军与以刘永福为首的黑旗军一起,展开反抗日军占领的武装斗争,重挫了日本占领军。

(2)意义:台湾人民的武装抗日斗争,表明了台湾人民不屈服于日本的坚强意志。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

三、瓜分中国的狂潮

甲午中日战争后,以俄、德、法“三国干涉还辽”为开端,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,

主要有以下表现。

争做中国债主 清政府分三次向俄法及英德银行团以高额利息借款3亿两白银

划分势力范围 俄国租旅大,英国租威海卫,德国租胶州湾,英国租九龙,法国租广州湾

抢夺路权与矿权 在中国大量掠夺铁路和工矿利权,向中国输出资本

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

八国联军侵华和民族危机的加深

1.借口:镇压义和团运动。

2.经过

(1)北方:1900年6月10日,第一批联军从天津向北京进发,在廊坊附近遭到义和团和清军顽强阻击;6月中旬,向进犯天津,后攻陷天津、北京;八国联军占领北京后,在所到之处犯下了骇人听闻的罪行。

(2)南方:各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基。

影响:

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

3.结果:签订《辛丑条约》

主要内容 危害

惩办“首祸诸臣”,涉及中央和地方大臣百余人;禁止华北科举考试5年,禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会”等 清政府成为洋人的朝廷

向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,年息4厘,本息共计白银约9.82亿两 加剧了中国的贫困和经济衰败

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守 使馆区成为“国中之国”(侵华大本营)

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队 严重破坏了中国的主权完整

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

概念阐释 租界、租借地、势力范围

(1)租界:西方列强在中国通商口岸划定由他们永久或长期占用的地域。列强在租界内设立司法、审判、警察、监狱、市政管理机关和税收机关等殖民统治机构,使租界变成“国中之国”。

(2)租借地:指帝国主义列强出于军事目的,强行向软弱的清政府租借的大片战略要地,多数附有军事设施。

(3)势力范围:是指列强控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,宣称其享有独占的特殊权利,不许其他国家染指。

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

概念阐释 “东南互保”

义和团运动兴起后,英国深恐波及其势力范围——长江流域,便策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作,1900年达成“东南互保”协议,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,双方互不侵犯。东南互保是清末地方实力派首次公然反抗清政府,此事件使南方大部分地区得以免于义和团之乱及八国联军战乱的波及,也严重动摇了清政府的统治。

意义:

(1)表现了东南地区当权的洋务派官员与西方列强合作抵制义和团的意向;

(2)在一定程度上维持了江南地区的稳定;

(3)表明中央权威下降和地方势力的扩张,严重动摇了清政府统治的根基;

(4)维护了列强在长江流域和华南的利益;

(5)破坏了东南各省人民反帝斗争的发展;

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

(1)经济视角:鸦片贸易使英国鸦片贩子获利巨大,改变了中英贸易的逆差地位,使中国白银大量外流并造成了严重的社会危害。

(2)政治视角:英国为维护鸦片贸易,不惜诉诸战争。清政府希望能够避战,但在“天朝”尊严受损的情况下,也不惜一战。

(3)外交视角:英国政府多次派外交使团来华,均未达到打开中国市场大门的目的;相反,外交礼仪上的冲突为英国发动战争制造了借口。

(4)文化视角:中国的“夷夏观”延续了古代的民族优越感,与英国资产阶级的世界观念对立。在不同观念的基础上,清政府自视“天朝上国”,英国资产阶级则把英国看作世界的中心。

(5)根本原因:英国在工业革命后为倾销商品、掠夺原料,急需打开中国市场的大门。

(6)直接原因:中国的禁烟运动。

从多个视角认识鸦片战争爆发的原因

第13讲 列强侵略与民族危机的加深

甲午中日战争是传统中国和近代中国的分水岭

角度 表现

列强侵华特征 甲午中日战争后,列强侵华进入新的阶段,呈现出以资本输出为特征的侵略,列强掀起瓜分中国的狂潮

社会主要矛盾 民族矛盾进一步激化,民族危机加深,中国半殖民地化程度大大加深

经济结构变动 随着帝国主义侵略加剧,中国的自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到初步发展,洋务运动破产

阶级关系变动 民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派政治团体成立,救亡图存运动高涨

向西方学习 先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进技术不能挽救中国,应该学习西方政治制度;向西方学习从技术层面转向制度层面

同课章节目录