第八单元 单元提升课学案(含解析) 高一历史部编版(2019)中外历史纲要(下)

文档属性

| 名称 | 第八单元 单元提升课学案(含解析) 高一历史部编版(2019)中外历史纲要(下) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 581.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-15 17:09:39 | ||

图片预览

文档简介

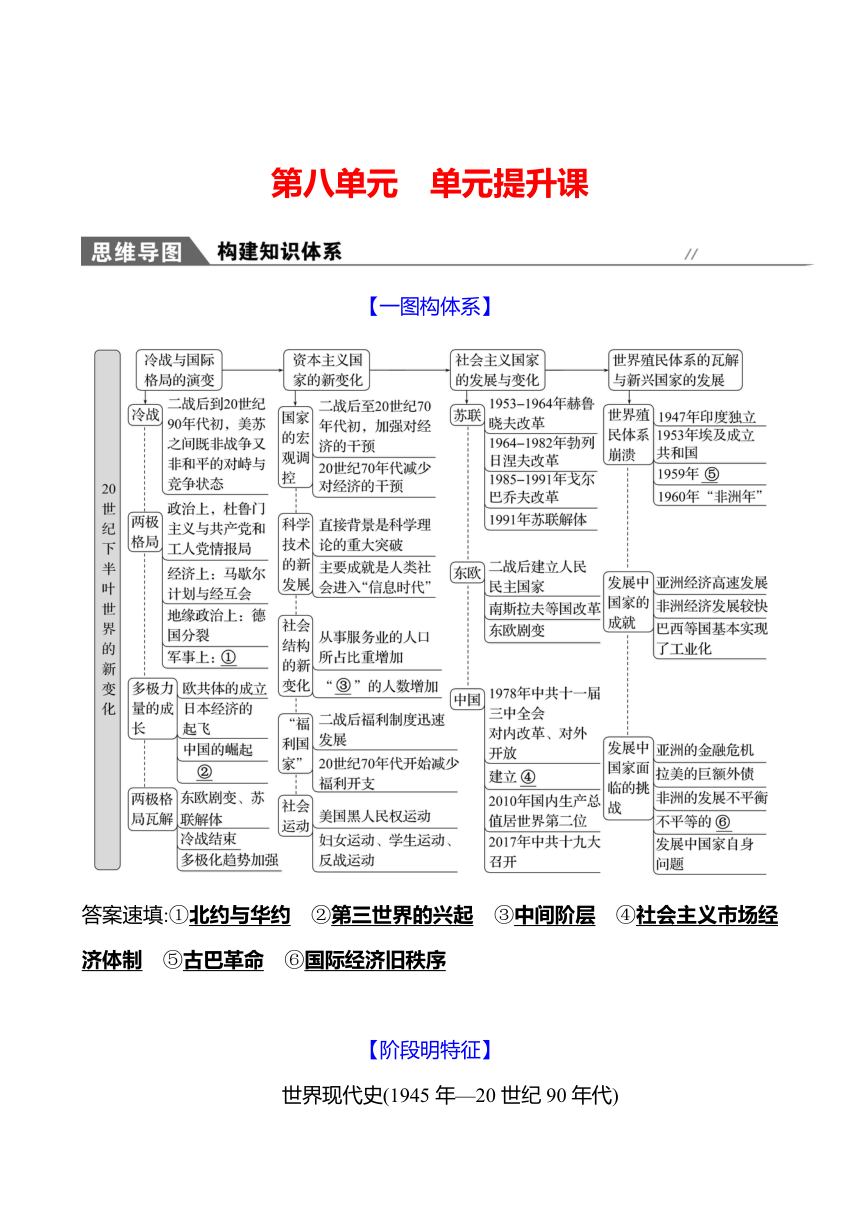

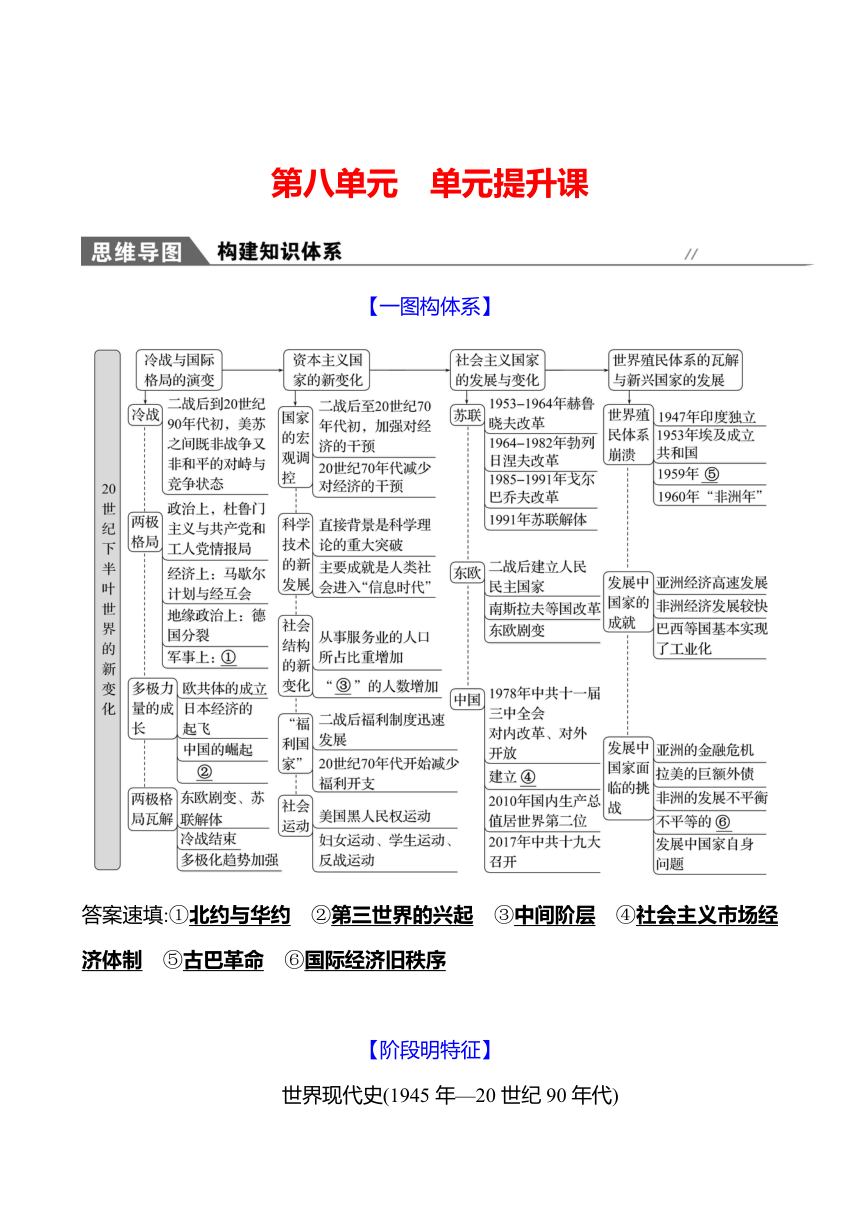

第八单元 单元提升课

【一图构体系】

答案速填:①北约与华约 ②第三世界的兴起 ③中间阶层 ④社会主义市场经济体制 ⑤古巴革命 ⑥国际经济旧秩序

【阶段明特征】

世界现代史(1945年—20世纪90年代)

(1)世界格局:第二次世界大战后,国际形势发展的主要态势是持续了近半个世纪的冷战。与此同时,整个世界也发生了深刻变化。在冷战形成的两极格局中,孕育着世界多极化的发展趋势。

(2)资本主义:资本主义国家形成了一定的自我调节机制,经济在高科技推动下迅速发展,社会矛盾有所缓和,但资本主义制度的基本矛盾依然存在并继续发展。

(3)社会主义:社会主义国家的建设获得巨大成就,也经历了艰难曲折。中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就,证明了社会主义的强大生机与活力。

(4)殖民体系:战后世界殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。独立后的发展中国家为维护国家主权、促进社会发展、改变不合理的国际政治经济秩序进行着不懈的努力。

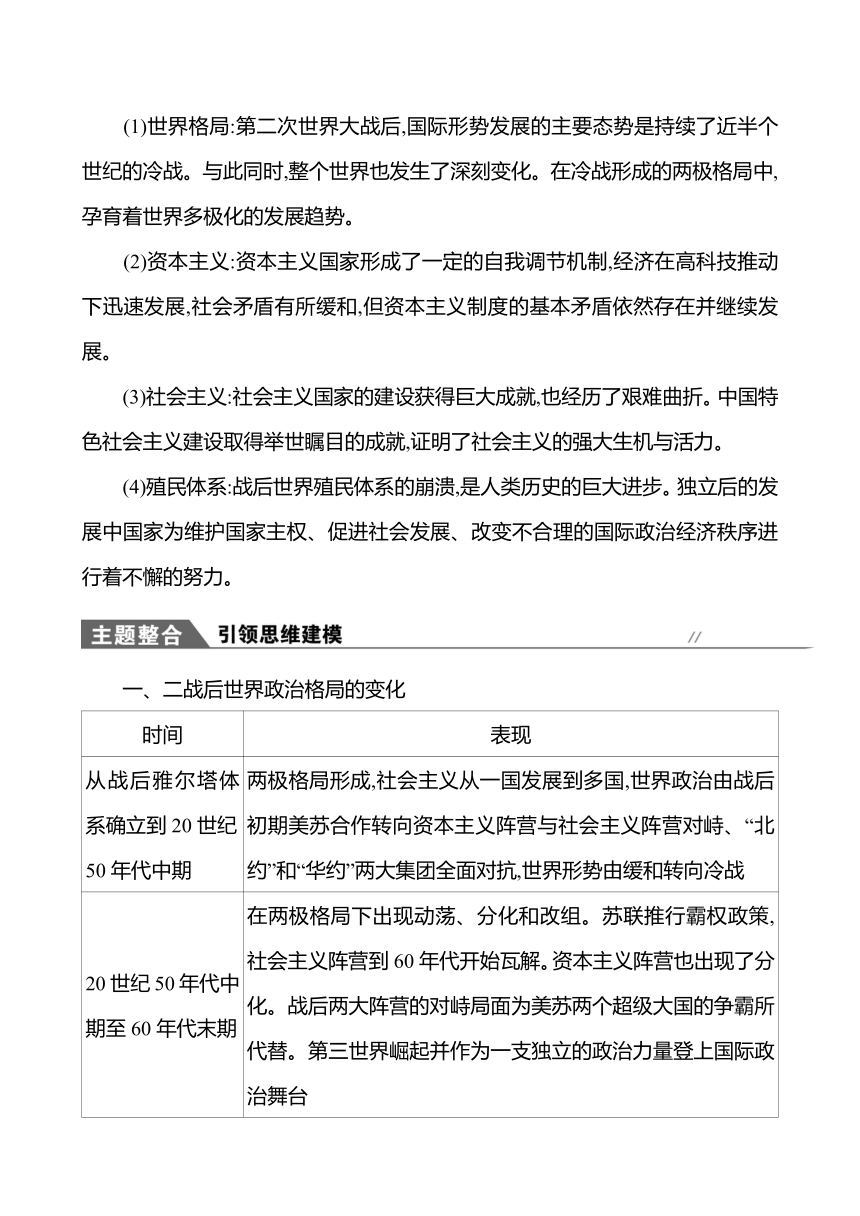

一、二战后世界政治格局的变化

时间 表现

从战后雅尔塔体系确立到20世纪50年代中期 两极格局形成,社会主义从一国发展到多国,世界政治由战后初期美苏合作转向资本主义阵营与社会主义阵营对峙、“北约”和“华约”两大集团全面对抗,世界形势由缓和转向冷战

20世纪50年代中期至60年代末期 在两极格局下出现动荡、分化和改组。苏联推行霸权政策,社会主义阵营到60年代开始瓦解。资本主义阵营也出现了分化。战后两大阵营的对峙局面为美苏两个超级大国的争霸所代替。第三世界崛起并作为一支独立的政治力量登上国际政治舞台

20世纪70年代初到80年代中期 世界政治格局从两极向多极发展,资本主义世界美、日、西欧三足鼎立的局面开始形成,美苏争霸激烈

20世纪80年代中期至90年代初 美苏矛盾缓和,东欧剧变,苏联解体,两极格局终结

【典例1】(2021·海南等级考)1948年,英国政府确定:把柏林空运作为开展对苏外交谈判的手段,在柏林空运取得重大进展前,暂不同苏联接触;英国的实力难以单独担负起西柏林的物资运输任务,须充分借助美国的力量;建立英美联合空运机制,以便督促美国对空运行动投入人员和物资。此举意在( )

A.依附美国共同对抗苏联 B.加速联邦德国的军事化

C.争取对苏政策的主动权 D.刺激法国挑战美国霸权

[解题思维]

明立意 (1)主题:英国与苏联的关系 (2)核心素养:历史解释

抓关键 “把柏林空运作为开展对苏外交谈判的手段”“借助美国的力量”

排干扰

定选项 C

【补偿训练】

下表展示了美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额(单位:百万美元)。如表作为直接论据,可用来探究的论题是( )

年份 美国对苏联、东欧国家 西欧对苏联、东欧国家

1948年 397 582

1949年 145 765

1950年1—6月 41 268

A.马歇尔计划的出台及其历史背景

B.两极格局与西方国家滞胀的根源

C.世界贸易与布雷顿森林体系形成

D.欧洲市场与资本主义阵营的分化

【解析】选D。从表格信息可以看出,二战后受冷战的影响,美国对苏联、东欧国家出口减少,而西欧对苏联、东欧国家出口由增加到减少,反映出欧洲市场的分化;从数据看,西欧对苏联、东欧国家贸易出口额高于美国对苏联、东欧国家贸易出口额,体现资本主义阵营分化。

二、第二次世界大战后三种经济模式的比较

项目 生产资料 主要特点

国家垄断资本主义(西方模式) 生产资料私有制为主导,适当发展混合经济 垄断资本直接控制和利用国家政权,并通过国家政权干预和调节经济

高度集中的计划经济体制(苏联模式) 生产资料公有制 否定价值规律和市场机制作用,限制商品货币关系,用行政命令管理经济,具有封闭性、僵化性

社会主义市场经济体制(中国模式) 以公有制为主体,多种所有制经济共同发展 肯定价值规律和市场机制作用,利用计划和市场经济手段,具有开放性

【拓展延伸】第二次世界大战后资本主义国家的新变化

表现 阐释

国家的宏观调控 资本主义国家不断在市场主导和政府调节之间寻求平衡,既强调市场机制,也主张国家适度调控与国际协调,保持经济社会稳定发展

科学技术的新发展 使人类社会进入信息时代,极大地提升了社会生产力

社会结构的新变化 产业结构发生变化,“中间阶层”的人数增加

“福利国家”与社会运动 “福利国家”的建立是人民长期斗争的结果;社会运动形成了人民民主斗争的高潮,迫使资本主义国家改善公民的民主权利

【典例2】(2021·湖北选择考)阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势:科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业建立了科学技术实验室①,如德国西门子等;科学研究走上集体攻关道路,1873年德国“国立物理研究所”、1876年美国爱迪生实验室即在此背景下创立;各国大量创办理工学院和技工院校②;企业在科研中的地位日益提升③。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司;1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 二战以来,科学研究出现一种新模式——“大科学”。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织④。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府。苏联也大致类似⑤。二战以来,美苏在众多领域尤其是军用领域取得了惊人的成就。“大科学”日益成为大国竞争的重要舞台。

——摘编自巴克勒《西方社会史》

(1)根据材料一并结合所学,概括19世纪晚期20世纪初科学研究的特点。

(2)根据材料并结合所学,分析19世纪晚期以来科学研究主体的变化及其影响。

[解题思维]

第一步 审设问·明答向

审读项 表现

求答项 “特点”“变化”“影响”

提示语 ·“根据材料并结合所学” (答案的来源提示) ·“概括”“分析” (作答方式提示)

第二步 读材料·获信息

设问 学科素养 显性信息 隐性信息

特点 史料实证 由画线①②③ 从科技与生产、学校、企业方面分析

变化 史料实证 由画线④⑤ 从企业和政府方面分析

影响 历史解释 结合所学知识 从科技进步、资本主义发展、世界格局角度分析

第三步 归要点·组答案

(1)特点:科学与生产直接结合;科学研究集体化;理工学院和技工院校大量创办;企业在科研中的地位提高。

(2)变化:19世纪晚期,企业逐步取代个人成为科研主体。二战后科研主体由企业上升到国家层面。

影响:推动了第二次、第三次科技革命的兴起与发展;促进了垄断资本主义的发展;推动了一系列重大领域的突破;导致了美苏实力的增强,强化了美苏争霸的格局。

【一图构体系】

答案速填:①北约与华约 ②第三世界的兴起 ③中间阶层 ④社会主义市场经济体制 ⑤古巴革命 ⑥国际经济旧秩序

【阶段明特征】

世界现代史(1945年—20世纪90年代)

(1)世界格局:第二次世界大战后,国际形势发展的主要态势是持续了近半个世纪的冷战。与此同时,整个世界也发生了深刻变化。在冷战形成的两极格局中,孕育着世界多极化的发展趋势。

(2)资本主义:资本主义国家形成了一定的自我调节机制,经济在高科技推动下迅速发展,社会矛盾有所缓和,但资本主义制度的基本矛盾依然存在并继续发展。

(3)社会主义:社会主义国家的建设获得巨大成就,也经历了艰难曲折。中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就,证明了社会主义的强大生机与活力。

(4)殖民体系:战后世界殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。独立后的发展中国家为维护国家主权、促进社会发展、改变不合理的国际政治经济秩序进行着不懈的努力。

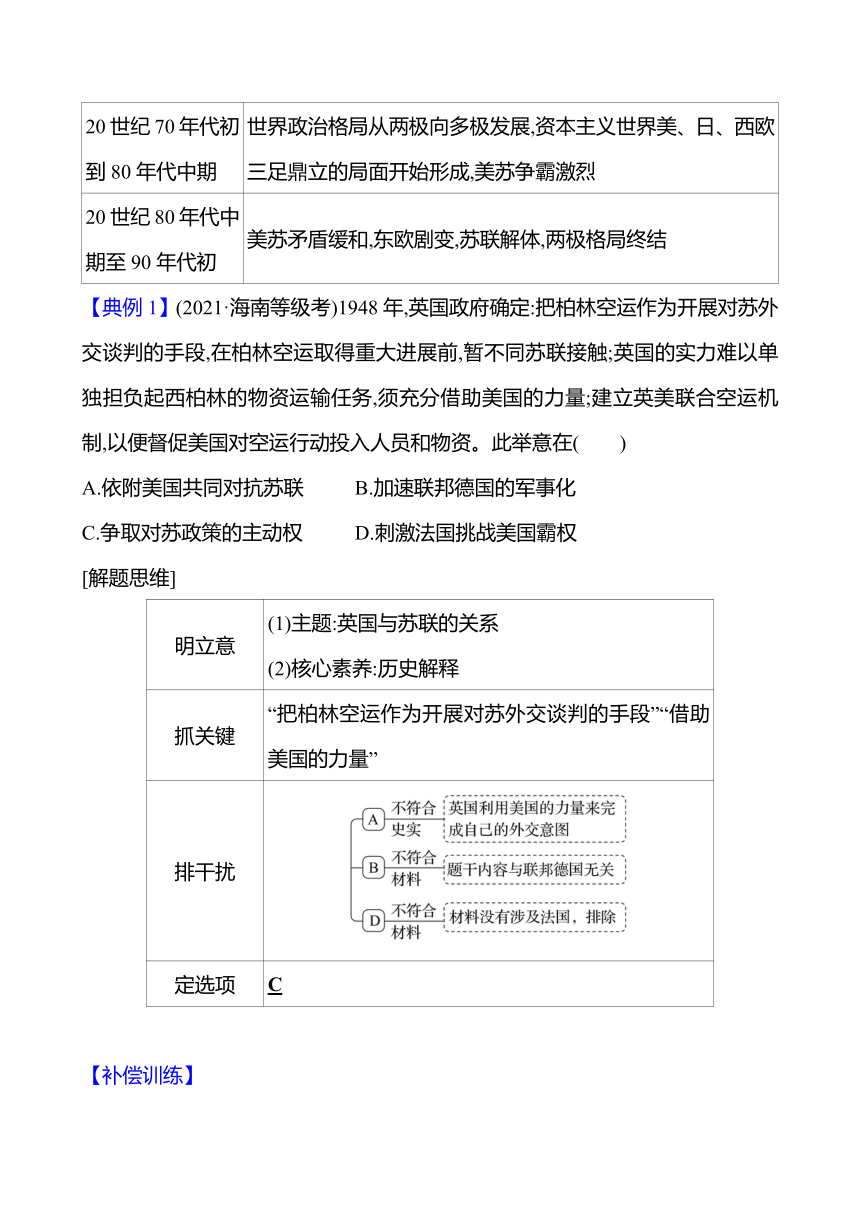

一、二战后世界政治格局的变化

时间 表现

从战后雅尔塔体系确立到20世纪50年代中期 两极格局形成,社会主义从一国发展到多国,世界政治由战后初期美苏合作转向资本主义阵营与社会主义阵营对峙、“北约”和“华约”两大集团全面对抗,世界形势由缓和转向冷战

20世纪50年代中期至60年代末期 在两极格局下出现动荡、分化和改组。苏联推行霸权政策,社会主义阵营到60年代开始瓦解。资本主义阵营也出现了分化。战后两大阵营的对峙局面为美苏两个超级大国的争霸所代替。第三世界崛起并作为一支独立的政治力量登上国际政治舞台

20世纪70年代初到80年代中期 世界政治格局从两极向多极发展,资本主义世界美、日、西欧三足鼎立的局面开始形成,美苏争霸激烈

20世纪80年代中期至90年代初 美苏矛盾缓和,东欧剧变,苏联解体,两极格局终结

【典例1】(2021·海南等级考)1948年,英国政府确定:把柏林空运作为开展对苏外交谈判的手段,在柏林空运取得重大进展前,暂不同苏联接触;英国的实力难以单独担负起西柏林的物资运输任务,须充分借助美国的力量;建立英美联合空运机制,以便督促美国对空运行动投入人员和物资。此举意在( )

A.依附美国共同对抗苏联 B.加速联邦德国的军事化

C.争取对苏政策的主动权 D.刺激法国挑战美国霸权

[解题思维]

明立意 (1)主题:英国与苏联的关系 (2)核心素养:历史解释

抓关键 “把柏林空运作为开展对苏外交谈判的手段”“借助美国的力量”

排干扰

定选项 C

【补偿训练】

下表展示了美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额(单位:百万美元)。如表作为直接论据,可用来探究的论题是( )

年份 美国对苏联、东欧国家 西欧对苏联、东欧国家

1948年 397 582

1949年 145 765

1950年1—6月 41 268

A.马歇尔计划的出台及其历史背景

B.两极格局与西方国家滞胀的根源

C.世界贸易与布雷顿森林体系形成

D.欧洲市场与资本主义阵营的分化

【解析】选D。从表格信息可以看出,二战后受冷战的影响,美国对苏联、东欧国家出口减少,而西欧对苏联、东欧国家出口由增加到减少,反映出欧洲市场的分化;从数据看,西欧对苏联、东欧国家贸易出口额高于美国对苏联、东欧国家贸易出口额,体现资本主义阵营分化。

二、第二次世界大战后三种经济模式的比较

项目 生产资料 主要特点

国家垄断资本主义(西方模式) 生产资料私有制为主导,适当发展混合经济 垄断资本直接控制和利用国家政权,并通过国家政权干预和调节经济

高度集中的计划经济体制(苏联模式) 生产资料公有制 否定价值规律和市场机制作用,限制商品货币关系,用行政命令管理经济,具有封闭性、僵化性

社会主义市场经济体制(中国模式) 以公有制为主体,多种所有制经济共同发展 肯定价值规律和市场机制作用,利用计划和市场经济手段,具有开放性

【拓展延伸】第二次世界大战后资本主义国家的新变化

表现 阐释

国家的宏观调控 资本主义国家不断在市场主导和政府调节之间寻求平衡,既强调市场机制,也主张国家适度调控与国际协调,保持经济社会稳定发展

科学技术的新发展 使人类社会进入信息时代,极大地提升了社会生产力

社会结构的新变化 产业结构发生变化,“中间阶层”的人数增加

“福利国家”与社会运动 “福利国家”的建立是人民长期斗争的结果;社会运动形成了人民民主斗争的高潮,迫使资本主义国家改善公民的民主权利

【典例2】(2021·湖北选择考)阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势:科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业建立了科学技术实验室①,如德国西门子等;科学研究走上集体攻关道路,1873年德国“国立物理研究所”、1876年美国爱迪生实验室即在此背景下创立;各国大量创办理工学院和技工院校②;企业在科研中的地位日益提升③。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司;1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 二战以来,科学研究出现一种新模式——“大科学”。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织④。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府。苏联也大致类似⑤。二战以来,美苏在众多领域尤其是军用领域取得了惊人的成就。“大科学”日益成为大国竞争的重要舞台。

——摘编自巴克勒《西方社会史》

(1)根据材料一并结合所学,概括19世纪晚期20世纪初科学研究的特点。

(2)根据材料并结合所学,分析19世纪晚期以来科学研究主体的变化及其影响。

[解题思维]

第一步 审设问·明答向

审读项 表现

求答项 “特点”“变化”“影响”

提示语 ·“根据材料并结合所学” (答案的来源提示) ·“概括”“分析” (作答方式提示)

第二步 读材料·获信息

设问 学科素养 显性信息 隐性信息

特点 史料实证 由画线①②③ 从科技与生产、学校、企业方面分析

变化 史料实证 由画线④⑤ 从企业和政府方面分析

影响 历史解释 结合所学知识 从科技进步、资本主义发展、世界格局角度分析

第三步 归要点·组答案

(1)特点:科学与生产直接结合;科学研究集体化;理工学院和技工院校大量创办;企业在科研中的地位提高。

(2)变化:19世纪晚期,企业逐步取代个人成为科研主体。二战后科研主体由企业上升到国家层面。

影响:推动了第二次、第三次科技革命的兴起与发展;促进了垄断资本主义的发展;推动了一系列重大领域的突破;导致了美苏实力的增强,强化了美苏争霸的格局。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体