唱歌 凤阳花鼓 教学设计(表格式)

图片预览

文档简介

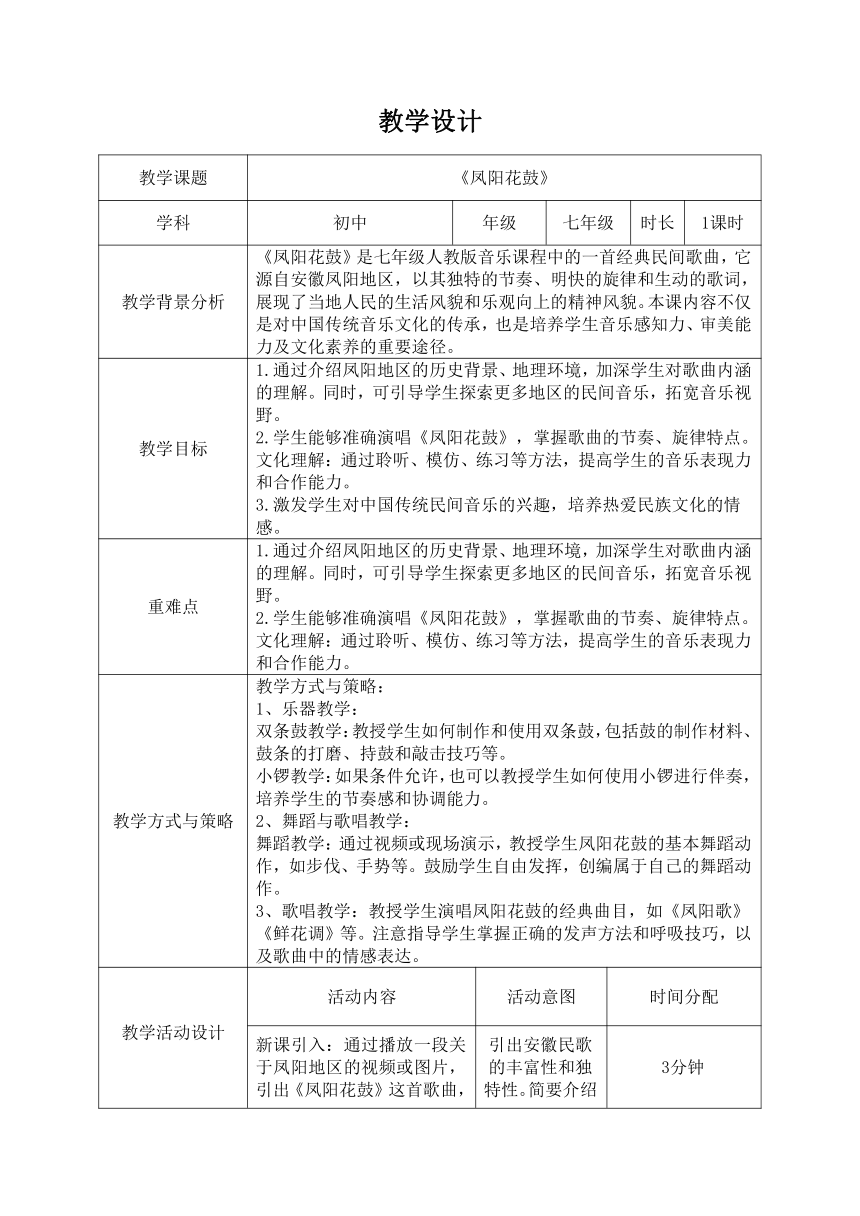

教学设计

教学课题 《凤阳花鼓》

学科 初中 年级 七年级 时长 1课时

教学背景分析 《凤阳花鼓》是七年级人教版音乐课程中的一首经典民间歌曲,它源自安徽凤阳地区,以其独特的节奏、明快的旋律和生动的歌词,展现了当地人民的生活风貌和乐观向上的精神风貌。本课内容不仅是对中国传统音乐文化的传承,也是培养学生音乐感知力、审美能力及文化素养的重要途径。

教学目标 1.通过介绍凤阳地区的历史背景、地理环境,加深学生对歌曲内涵的理解。同时,可引导学生探索更多地区的民间音乐,拓宽音乐视野。 2.学生能够准确演唱《凤阳花鼓》,掌握歌曲的节奏、旋律特点。 文化理解:通过聆听、模仿、练习等方法,提高学生的音乐表现力和合作能力。 3.激发学生对中国传统民间音乐的兴趣,培养热爱民族文化的情感。

重难点 1.通过介绍凤阳地区的历史背景、地理环境,加深学生对歌曲内涵的理解。同时,可引导学生探索更多地区的民间音乐,拓宽音乐视野。 2.学生能够准确演唱《凤阳花鼓》,掌握歌曲的节奏、旋律特点。 文化理解:通过聆听、模仿、练习等方法,提高学生的音乐表现力和合作能力。

教学方式与策略 教学方式与策略: 1、乐器教学: 双条鼓教学:教授学生如何制作和使用双条鼓,包括鼓的制作材料、鼓条的打磨、持鼓和敲击技巧等。 小锣教学:如果条件允许,也可以教授学生如何使用小锣进行伴奏,培养学生的节奏感和协调能力。 2、舞蹈与歌唱教学: 舞蹈教学:通过视频或现场演示,教授学生凤阳花鼓的基本舞蹈动作,如步伐、手势等。鼓励学生自由发挥,创编属于自己的舞蹈动作。 歌唱教学:教授学生演唱凤阳花鼓的经典曲目,如《凤阳歌》《鲜花调》等。注意指导学生掌握正确的发声方法和呼吸技巧,以及歌曲中的情感表达。

教学活动设计 活动内容 活动意图 时间分配

新课引入:通过播放一段关于凤阳地区的视频或图片,引出《凤阳花鼓》这首歌曲,激发学生兴趣。课题提出简要介绍《凤阳花鼓》的创作背景、地域特色及文化内涵。 引出安徽民歌的丰富性和独特性。简要介绍凤阳及凤阳花鼓的历史背景,激发学生的学习兴趣。 3分钟

范唱:教师先示范演唱《凤阳花鼓》。 让学生初步了解歌曲,直观感受歌曲的魅力。 3分钟

结合歌曲内容,教师分段讲解歌曲旋律、节奏特点,并引导学生跟唱。 帮助学生深入理解歌曲。引导学生感受歌曲的情绪(欢快、热烈)。 5分钟

进行简单的发声练习,为学唱歌曲做准备。引导学生有感情地朗读歌词,注意衬词的发音和含义。 让学生感受歌曲的旋律。 4分钟

教师弹钢琴,学生用“la”音模唱歌曲旋律,注意节奏和音准。学生尝试将歌词填入旋律中,教师指导并纠正发音和节奏问题。 让学生逐步掌握歌曲的旋律和节奏。 4分钟

学生分组练习。教师巡回指导,纠正错误。 全体合唱,检验学习成果。 练习:教师教、学生跟唱,通过多次练习。 指导学生听辨出歌曲中的切分节奏、休止符等音乐元素。 5分钟

巩固练习:通过设疑、讨论等方式,引导学生再次欣赏歌曲。 深入理解歌曲的风格和演唱情绪 5分钟

舞蹈创编:引导学生学习一两个舞蹈动作,并鼓励学生发挥想象力,为歌曲创编舞蹈。分组表演:将学生分为演唱组和舞蹈组(或节奏组),进行分组练习和表演,教师巡回指导。 通过舞蹈、表演唱等形式,加深学生对歌曲的记忆和理解。 8分钟

采用分组合作、对唱等形式。总结本课所学内容,强调歌曲的文化价值和艺术魅力。 增加课堂互动性,提高学生的参与度和合作能力。 3分钟

板书设计 课题:《凤阳花鼓》 歌曲背景:安徽凤阳、民间音乐 歌曲特点:明快旋律、生动歌词、地方特色 教学目标:学唱歌曲、掌握旋律节奏、培养文化素养 教学重点与难点:重点——学唱歌曲;难点——准确表现歌曲情感

教学特色与反思 七年级学生正处于身心快速发展的阶段,对新鲜事物充满好奇,学生也接触过一些民族音乐作品,对中国传统文化有一定的了解,但音乐基础和表现力参差不齐。部分学生可能已具备一定的音乐素养,而部分学生则相对薄弱。 由于《凤阳花鼓》具有鲜明的地域特色和民族风格,学生可能在掌握歌曲的节奏、旋律以及情感表达上存在一定困难。在学唱过程中,鼓励学生积极参与课堂活动,提高学习兴趣浓厚,能够准确演唱《凤阳花鼓》,并表现出较好的音乐表现力。学生在学习过程中加深对中国传统民间音乐的理解和认识,增强文化自信。 反思: 部分学生在掌握歌曲节奏和旋律上存在一定困难,需要教师进一步加强个别指导。课堂互动环节虽然丰富多样,但部分学生在合作中缺乏主动性,需要培养团队合作精神。针对节奏和旋律掌握困难的学生,设计更多针对性的练习和辅导措施。加强对学生合作能力的培养,通过更多的小组合作活动,提高学生的参与度和合作意识。同时,鼓励学生在课堂上积极发言、分享观点,培养学生的表达能力和批判性思维。

教学课题 《凤阳花鼓》

学科 初中 年级 七年级 时长 1课时

教学背景分析 《凤阳花鼓》是七年级人教版音乐课程中的一首经典民间歌曲,它源自安徽凤阳地区,以其独特的节奏、明快的旋律和生动的歌词,展现了当地人民的生活风貌和乐观向上的精神风貌。本课内容不仅是对中国传统音乐文化的传承,也是培养学生音乐感知力、审美能力及文化素养的重要途径。

教学目标 1.通过介绍凤阳地区的历史背景、地理环境,加深学生对歌曲内涵的理解。同时,可引导学生探索更多地区的民间音乐,拓宽音乐视野。 2.学生能够准确演唱《凤阳花鼓》,掌握歌曲的节奏、旋律特点。 文化理解:通过聆听、模仿、练习等方法,提高学生的音乐表现力和合作能力。 3.激发学生对中国传统民间音乐的兴趣,培养热爱民族文化的情感。

重难点 1.通过介绍凤阳地区的历史背景、地理环境,加深学生对歌曲内涵的理解。同时,可引导学生探索更多地区的民间音乐,拓宽音乐视野。 2.学生能够准确演唱《凤阳花鼓》,掌握歌曲的节奏、旋律特点。 文化理解:通过聆听、模仿、练习等方法,提高学生的音乐表现力和合作能力。

教学方式与策略 教学方式与策略: 1、乐器教学: 双条鼓教学:教授学生如何制作和使用双条鼓,包括鼓的制作材料、鼓条的打磨、持鼓和敲击技巧等。 小锣教学:如果条件允许,也可以教授学生如何使用小锣进行伴奏,培养学生的节奏感和协调能力。 2、舞蹈与歌唱教学: 舞蹈教学:通过视频或现场演示,教授学生凤阳花鼓的基本舞蹈动作,如步伐、手势等。鼓励学生自由发挥,创编属于自己的舞蹈动作。 歌唱教学:教授学生演唱凤阳花鼓的经典曲目,如《凤阳歌》《鲜花调》等。注意指导学生掌握正确的发声方法和呼吸技巧,以及歌曲中的情感表达。

教学活动设计 活动内容 活动意图 时间分配

新课引入:通过播放一段关于凤阳地区的视频或图片,引出《凤阳花鼓》这首歌曲,激发学生兴趣。课题提出简要介绍《凤阳花鼓》的创作背景、地域特色及文化内涵。 引出安徽民歌的丰富性和独特性。简要介绍凤阳及凤阳花鼓的历史背景,激发学生的学习兴趣。 3分钟

范唱:教师先示范演唱《凤阳花鼓》。 让学生初步了解歌曲,直观感受歌曲的魅力。 3分钟

结合歌曲内容,教师分段讲解歌曲旋律、节奏特点,并引导学生跟唱。 帮助学生深入理解歌曲。引导学生感受歌曲的情绪(欢快、热烈)。 5分钟

进行简单的发声练习,为学唱歌曲做准备。引导学生有感情地朗读歌词,注意衬词的发音和含义。 让学生感受歌曲的旋律。 4分钟

教师弹钢琴,学生用“la”音模唱歌曲旋律,注意节奏和音准。学生尝试将歌词填入旋律中,教师指导并纠正发音和节奏问题。 让学生逐步掌握歌曲的旋律和节奏。 4分钟

学生分组练习。教师巡回指导,纠正错误。 全体合唱,检验学习成果。 练习:教师教、学生跟唱,通过多次练习。 指导学生听辨出歌曲中的切分节奏、休止符等音乐元素。 5分钟

巩固练习:通过设疑、讨论等方式,引导学生再次欣赏歌曲。 深入理解歌曲的风格和演唱情绪 5分钟

舞蹈创编:引导学生学习一两个舞蹈动作,并鼓励学生发挥想象力,为歌曲创编舞蹈。分组表演:将学生分为演唱组和舞蹈组(或节奏组),进行分组练习和表演,教师巡回指导。 通过舞蹈、表演唱等形式,加深学生对歌曲的记忆和理解。 8分钟

采用分组合作、对唱等形式。总结本课所学内容,强调歌曲的文化价值和艺术魅力。 增加课堂互动性,提高学生的参与度和合作能力。 3分钟

板书设计 课题:《凤阳花鼓》 歌曲背景:安徽凤阳、民间音乐 歌曲特点:明快旋律、生动歌词、地方特色 教学目标:学唱歌曲、掌握旋律节奏、培养文化素养 教学重点与难点:重点——学唱歌曲;难点——准确表现歌曲情感

教学特色与反思 七年级学生正处于身心快速发展的阶段,对新鲜事物充满好奇,学生也接触过一些民族音乐作品,对中国传统文化有一定的了解,但音乐基础和表现力参差不齐。部分学生可能已具备一定的音乐素养,而部分学生则相对薄弱。 由于《凤阳花鼓》具有鲜明的地域特色和民族风格,学生可能在掌握歌曲的节奏、旋律以及情感表达上存在一定困难。在学唱过程中,鼓励学生积极参与课堂活动,提高学习兴趣浓厚,能够准确演唱《凤阳花鼓》,并表现出较好的音乐表现力。学生在学习过程中加深对中国传统民间音乐的理解和认识,增强文化自信。 反思: 部分学生在掌握歌曲节奏和旋律上存在一定困难,需要教师进一步加强个别指导。课堂互动环节虽然丰富多样,但部分学生在合作中缺乏主动性,需要培养团队合作精神。针对节奏和旋律掌握困难的学生,设计更多针对性的练习和辅导措施。加强对学生合作能力的培养,通过更多的小组合作活动,提高学生的参与度和合作意识。同时,鼓励学生在课堂上积极发言、分享观点,培养学生的表达能力和批判性思维。

同课章节目录

- 第一单元 春之声

- 唱歌 渴望春天

- 欣赏 春节序曲

- 唱歌 春游

- 听乐赏画 春之声

- 听乐赏画 春天来了

- 选听 新疆之春

- 编创

- 第二单元 飞翔的翅膀

- 唱歌 小鸟,小鸟

- 欣赏 百鸟朝凤

- 欣赏 天鹅

- 欣赏 蜜蜂过江

- 选听 蝴蝶

- 第三单元 八音之乐

- 欣赏 春江花月夜

- 欣赏 二泉映月

- 选听 小放驴

- 选听 行街

- 演奏 打击乐合奏

- 第四单元 神州音韵(二)

- 唱歌 凤阳花鼓

- 欣赏 赛龙夺锦

- 欣赏 姑苏行

- 欣赏 斑鸠调

- 编创

- 选听 幸福歌

- 选听 洞庭鱼米乡

- 选听 赤兔嘶风

- 选听 将军得胜令

- 第五单元 环球之旅(二)——欧洲与大洋洲

- 唱歌 桑塔•露琪亚

- 欣赏 劳特布鲁嫩的约德尔

- 欣赏 优雅

- 欣赏 弗拉门戈

- 欣赏 卡林卡

- 欣赏 拉卡拉卡

- 欣赏 哈卡•马努马努

- 选唱 剪羊毛

- 演奏 学吹竖笛

- 第六单元 荧屏之歌

- 唱歌 音乐之声

- 欣赏 你是这样的人

- 欣赏 日出

- 欣赏 《辛德勒名单》主题音乐

- 选唱 月亮河

- 欣赏 悍牛与牧童

- 选听 心依恋

- 我的音乐网页

- 记谱法常识(复习)

- 人声分类与演唱形式

- 发声练习

- 乐器常识