高一物理必修一3.4 力的合成和分解 课时训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 高一物理必修一3.4 力的合成和分解 课时训练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 688.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-08-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一物理必修一3.4《力的合成和分解》课时训练

一、单选题

1.关于一个已知力在平面内的分解,以下说法正确的是( )

A.若已知两个分力的大小,则分力一定有一组解

B. 静止于斜面上的物体所受重力按效果可分解为沿斜面下滑力和垂直于斜面正压力

C.若其中一个分力的方向确定,另一分力大小确定,分力可能只有一组解

D.将一个力分解后,分力和合力同时作用于物体上

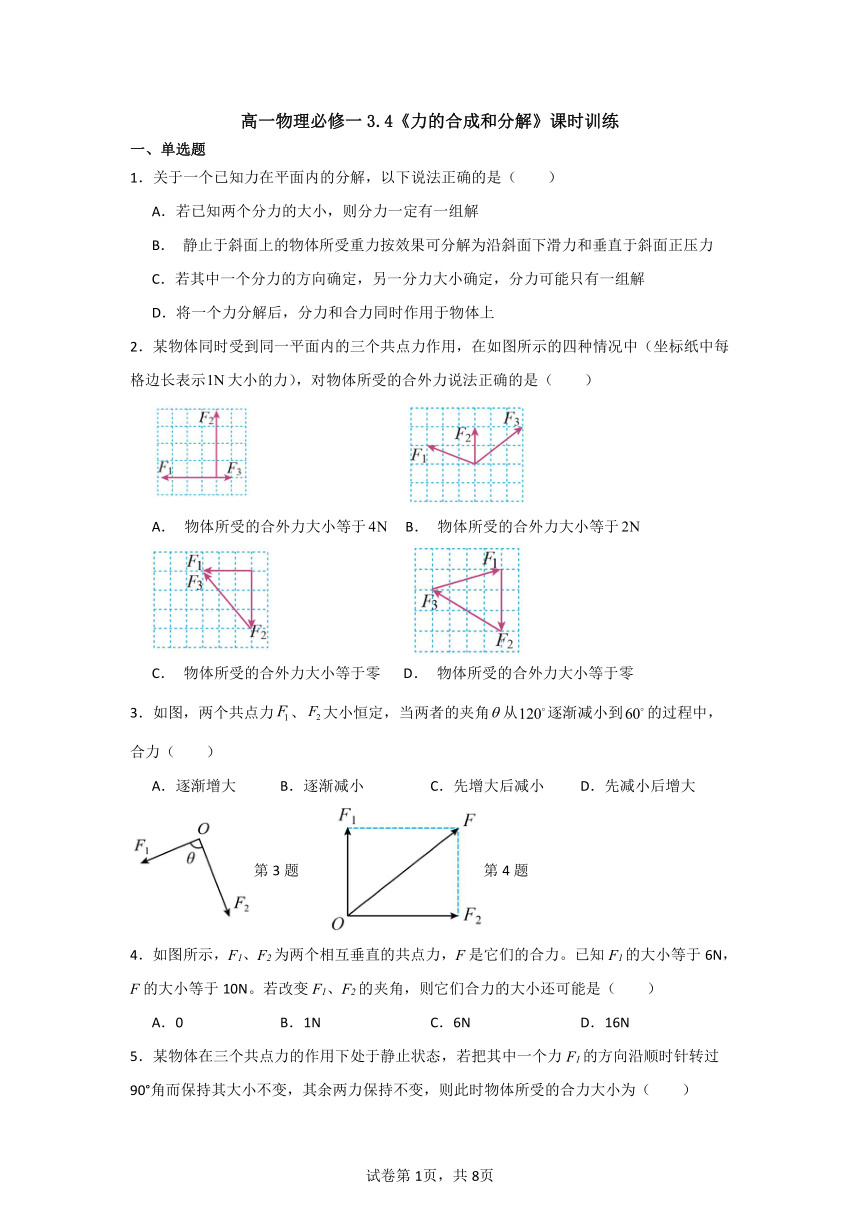

2.某物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,在如图所示的四种情况中(坐标纸中每格边长表示大小的力),对物体所受的合外力说法正确的是( )

A. 物体所受的合外力大小等于 B. 物体所受的合外力大小等于

C. 物体所受的合外力大小等于零 D. 物体所受的合外力大小等于零

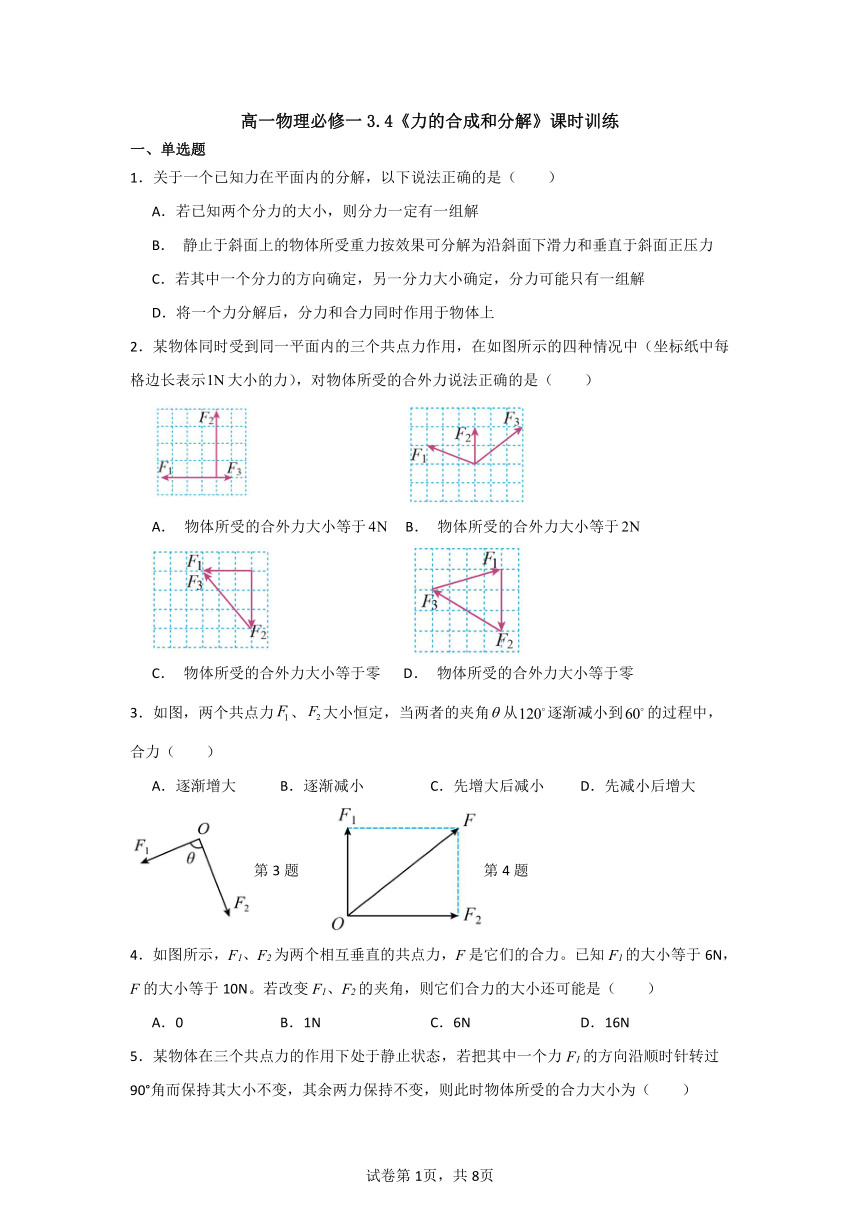

3.如图,两个共点力、大小恒定,当两者的夹角从逐渐减小到的过程中,合力( )

A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先增大后减小 D.先减小后增大

第3题 第4题

4.如图所示,F1、F2为两个相互垂直的共点力,F是它们的合力。已知F1的大小等于6N,F的大小等于10N。若改变F1、F2的夹角,则它们合力的大小还可能是( )

A.0 B.1N C.6N D.16N

5.某物体在三个共点力的作用下处于静止状态,若把其中一个力F1的方向沿顺时针转过90°角而保持其大小不变,其余两力保持不变,则此时物体所受的合力大小为( )

A. B. C. D.

6.将力F分解为两个力,已知其中一个分力的方向与F的夹角为θ,可以判定另一个分力( )

A.可以小于Fsinθ B.一定等于Fsinθ

C.一定大于Fsinθ D.若>Fsinθ,则可能有两个确定的方向

第6题 第7题

7.如图所示,静止在水平桌面上厚度不计的圆柱形玻璃杯中放有两个半径相同的玻璃球A和B,每个玻璃球的重力为G。已知玻璃杯的底部直径是玻璃球半径的3倍,玻璃球A对玻璃杯侧壁的压力大小为F1,玻璃球A对玻璃球B的压力大小为F2,不计一切摩擦。下列说法正确的是( )

A., B.,

C., D.,

8.如图所示,一个重为10N的物体,用细线悬挂在O点,现在用力F拉物体,悬线与竖直方向夹角为θ=37°,处于静止状态,已知 sin37°=0.6,cos37°=0.8,则此时拉 F的最小值为

A.5N B.6N C.8N D.10N

第8题 第9题

9.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处施加竖直向下的力F,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ,下列说法正确的是( )

A.当F一定时,θ越大,轻杆受力越大

B.当F一定时,θ越大,轻杆受力越小

C.当θ一定时,F越大,轻杆受力越小

D.当θ=30°时,轻杆受力

10.某同学用如图所示的实验装置“探究互成角度的两个力合成的规律”。下列说法正确的是( )

A.图中弹簧秤读数为4.4N

B.该实验不需要测量重物M的重力

C.进行多次实验时,OB都必须保持水平

D.进行多次实验时,O点的位置可以变化

11.在“探究求合力的方法”的实验中,有位同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是( )

①两根细绳必须等长

②橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上

③在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行

④两分力的夹角一定要取90°角

⑤两分力的大小应该适当大些

A.②③⑤ B.①④⑤ C.③⑤ D.①③④

12.质量为m的物体以某一初速度冲上倾角为60°的固定斜面,物体与斜面间动摩擦因数为0.5,则在自由上滑过程中,物体所受合力大小为( )

A. B.

C. D.

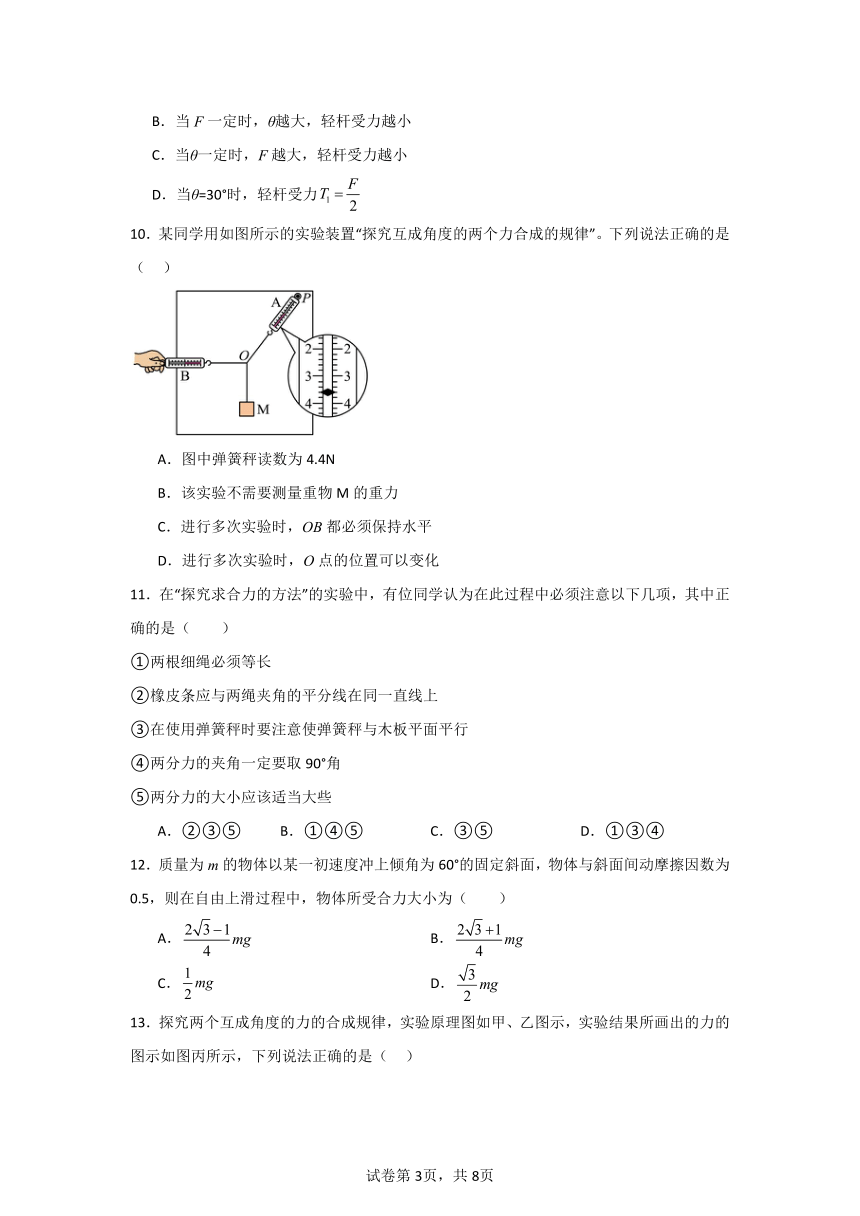

13.探究两个互成角度的力的合成规律,实验原理图如甲、乙图示,实验结果所画出的力的图示如图丙所示,下列说法正确的是( )

A.此实验的思想方法是控制变量法

B.甲、乙两图橡皮条的下端点可以不在同一点

C.根据甲、乙两图的钩码数量关系可得乙图角α与角β的关系为

D.图丙中F是力F1和F2的实际测量值,F'是力F1和F2的理论值

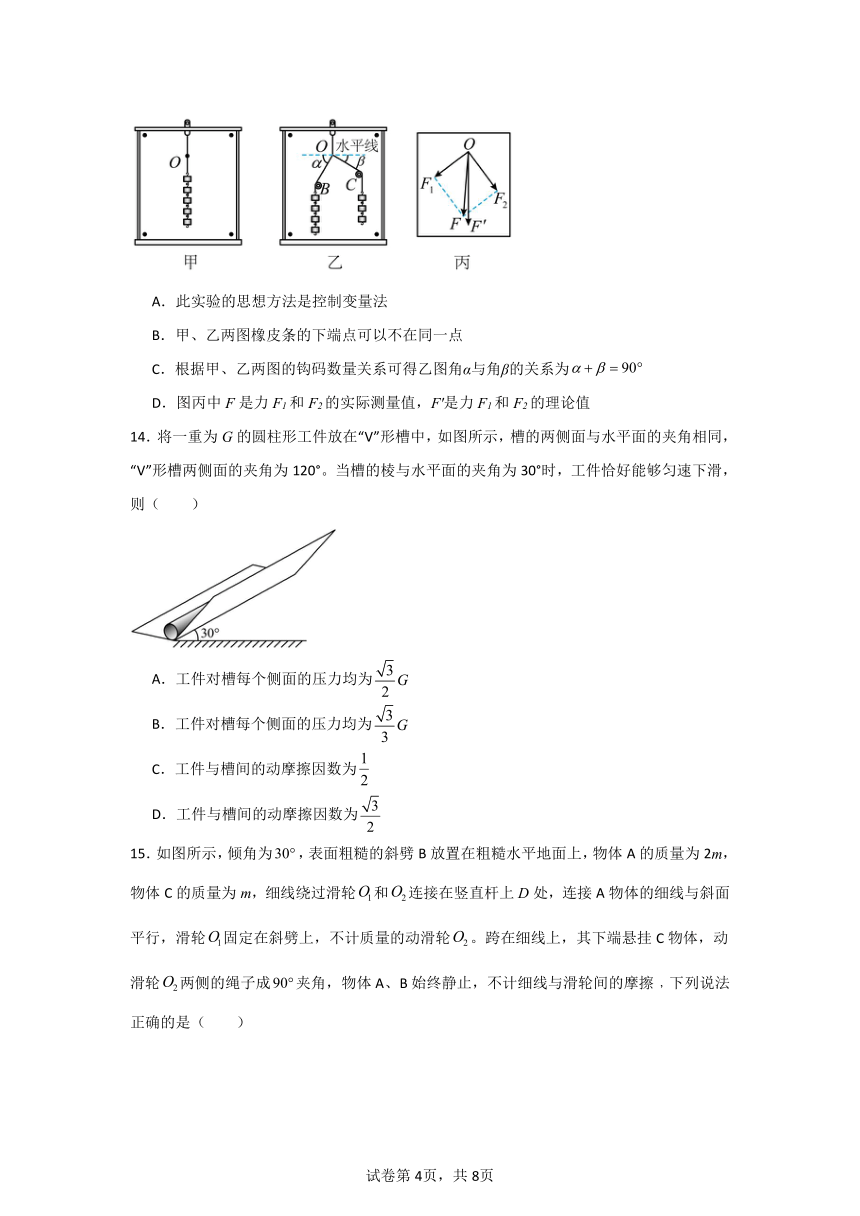

14.将一重为G的圆柱形工件放在“V”形槽中,如图所示,槽的两侧面与水平面的夹角相同,“V”形槽两侧面的夹角为120°。当槽的棱与水平面的夹角为30°时,工件恰好能够匀速下滑,则( )

A.工件对槽每个侧面的压力均为

B.工件对槽每个侧面的压力均为

C.工件与槽间的动摩擦因数为

D.工件与槽间的动摩擦因数为

15.如图所示,倾角为,表面粗糙的斜劈B放置在粗糙水平地面上,物体A的质量为2m,物体C的质量为m,细线绕过滑轮和连接在竖直杆上D处,连接A物体的细线与斜面平行,滑轮固定在斜劈上,不计质量的动滑轮。跨在细线上,其下端悬挂C物体,动滑轮两侧的绳子成夹角,物体A、B始终静止,不计细线与滑轮间的摩擦﹐下列说法正确的是( )

A.斜劈对A的摩擦力沿斜面向下

B.逐渐增大C物体的质量,A物体受到的摩擦力逐渐变小

C.将竖直杆向右移动少许,地面对斜劈的摩擦力变大

D.将悬点D上移少许,细线的弹力变小

二、解答题

16.某中学研究小组的同学们用一只弹簧测力计和一个量角器等器材做“验证力的平行四边形定则”实验。设计的装置如图所示,固定在竖直木板上的量角器直边水平,橡皮筋一端固定在量角器圆心O正下方的A点,另一端系着绳套1和绳套2。(已知:,)

(1)实验步骤如下:

①将弹簧测力计挂在绳套1上,竖直向上拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O点,记下弹簧测力计的示数F;

②将弹簧测力计挂在绳套1上,手拉着绳套2。缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O

点,此时绳套1沿方向,绳套2沿方向,如图,记下弹簧测力计的示数为;

③根据力的平行四边形定则计算②中绳套1的拉力大小 (用F表示);

④比较与 (选填“F”或“”)的大小,即可验证力的平行四边形定则。

(2)下列实验要求中正确的是__________

A.在实验前弹簧测力计不需要进行校零

B.弹簧测力计轴线、细绳、橡皮筋应与木板平面平行

C.与两绳套相连的细绳之间的夹角越大越好

D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使橡皮筋的结点静止在O点位置

(3)现保持绳套1及结点在O点位置不变,绳套2沿逆时针缓慢转动过程,绳套2的拉力的变化情况是__________。

A.逐渐增大 B.先增大后减小 C.逐渐减小 D.先减小后增大

17.有两个大小不变的共点力F1、F2(已知F1>F2),当它们同方向时,合力为7N,当它们反向时,合力为1N。求:

(1)F1、F2的大小;

(2)当两力垂直时的合力大小。

18.如图所示,一物体受四个力的作用,重力G=100N、与水平方向成37°角的拉力F=60N、水平地面的支持力FN=64N、水平地面的摩擦力f=16N,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)画出物体的受力示意图;

(2)力F在竖直方向的分力和水平方向的分力大小;

(3)物体所受到的合力大小及方向。

19.如图所示,小孩与冰车静止在冰面上,大人用F=20N的恒定拉力,使小孩与冰车沿水平冰面一起滑动。已知拉力方向与水平冰面的夹角θ=37°,小孩与冰车的总质量m=20kg,冰车与冰面间的动摩擦因数μ=0.05,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)小孩与冰车所受的支持力;

(2)小孩与冰车在水平方向所受的合外力。

20.如图所示,一轻质三脚架的B处悬挂一定滑轮(质量不计)。一体重为500 N的人通过拉跨过定滑轮的轻绳匀速提起一重为300 N的物体。

(1)此时地面对人的支持力是多大?

(2)斜杆BC、横杆AB所受的力各是多大?

21.某同学为了研究三角形承重结构各部分受力大小的规律,设计如图所示的装置:一长度的轻质细杆,A端通过光滑铰链连接于竖直墙上,B端系上轻质细绳,细绳水平,另一端系于竖直墙上C点,B点悬挂一质量为3kg的重物,该系统保持静止状态。已知此时细绳长度为,重力加速度,试求;

(1)此时轻绳BC和轻杆AB受到的弹力大小?

(2)若保持细杆AB位置不动,只改变轻绳BC的长度及C点位置,要使系统静止且绳子承受的拉力最小,求此时轻绳BC的长度及所受拉力大小?

22. 如图所示,表面光滑的长方体平台固定于水平地面上,以平台外侧的一边为x轴,在平台表面建有平面直角坐标系xOy,其坐标原点O与平台右侧距离为d=1.2m。平台足够宽,高为h=0.8m,长为L=3.3m。一个质量m1=0.2kg的小球以v0=3m/s的速度沿x轴运动,到达O点时,给小球施加一个沿y轴正方向的水平力F1,且F1=5y(N)。经一段时间,小球到达平台上坐标为(1.2m,0.8m)的P点时,撤去外力F1,在小球到达P点的同时,平台与地面相交处最内侧的M点,一个质量m2=0.2kg的滑块以速度v在水平地面上开始做匀速直线运动,滑块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,由于摩擦力的作用,要保证滑块做匀速运动需要给滑块一个外力F2,最终小球落在N点时恰好与滑块相遇,小球、滑块均视为质点,,,。求:

(1)小球到达P点时的速度大小和方向;

(2)M、N两点间的距离s和滑块速度v的大小;

(3)外力F2最小值的大小(结果可用根式表示)

试卷第6页,共7页

试卷第8页,共8页

参考答案:

1.C 2.D 3.A 4.C 5.B 6.D

7.A 8.B 9.B 10.D 11.C 12.B

13.C 14.C 15.C

16.(1) /

(2)BD (3)C

17.(1);;(2)5N

18.(1) ;(2)36N,48N;(3)32N,方向水平向右

19.(1)188N,方向竖直向上;(2)6.6N,方向水平向右。

20.(1)200 N;(2)400N,200N

21.(1),;(2),

22. (1)5m/s,方向与x轴正方向成53°;(2)1.5m,3.75m/s;(3)

一、单选题

1.关于一个已知力在平面内的分解,以下说法正确的是( )

A.若已知两个分力的大小,则分力一定有一组解

B. 静止于斜面上的物体所受重力按效果可分解为沿斜面下滑力和垂直于斜面正压力

C.若其中一个分力的方向确定,另一分力大小确定,分力可能只有一组解

D.将一个力分解后,分力和合力同时作用于物体上

2.某物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,在如图所示的四种情况中(坐标纸中每格边长表示大小的力),对物体所受的合外力说法正确的是( )

A. 物体所受的合外力大小等于 B. 物体所受的合外力大小等于

C. 物体所受的合外力大小等于零 D. 物体所受的合外力大小等于零

3.如图,两个共点力、大小恒定,当两者的夹角从逐渐减小到的过程中,合力( )

A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先增大后减小 D.先减小后增大

第3题 第4题

4.如图所示,F1、F2为两个相互垂直的共点力,F是它们的合力。已知F1的大小等于6N,F的大小等于10N。若改变F1、F2的夹角,则它们合力的大小还可能是( )

A.0 B.1N C.6N D.16N

5.某物体在三个共点力的作用下处于静止状态,若把其中一个力F1的方向沿顺时针转过90°角而保持其大小不变,其余两力保持不变,则此时物体所受的合力大小为( )

A. B. C. D.

6.将力F分解为两个力,已知其中一个分力的方向与F的夹角为θ,可以判定另一个分力( )

A.可以小于Fsinθ B.一定等于Fsinθ

C.一定大于Fsinθ D.若>Fsinθ,则可能有两个确定的方向

第6题 第7题

7.如图所示,静止在水平桌面上厚度不计的圆柱形玻璃杯中放有两个半径相同的玻璃球A和B,每个玻璃球的重力为G。已知玻璃杯的底部直径是玻璃球半径的3倍,玻璃球A对玻璃杯侧壁的压力大小为F1,玻璃球A对玻璃球B的压力大小为F2,不计一切摩擦。下列说法正确的是( )

A., B.,

C., D.,

8.如图所示,一个重为10N的物体,用细线悬挂在O点,现在用力F拉物体,悬线与竖直方向夹角为θ=37°,处于静止状态,已知 sin37°=0.6,cos37°=0.8,则此时拉 F的最小值为

A.5N B.6N C.8N D.10N

第8题 第9题

9.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处施加竖直向下的力F,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ,下列说法正确的是( )

A.当F一定时,θ越大,轻杆受力越大

B.当F一定时,θ越大,轻杆受力越小

C.当θ一定时,F越大,轻杆受力越小

D.当θ=30°时,轻杆受力

10.某同学用如图所示的实验装置“探究互成角度的两个力合成的规律”。下列说法正确的是( )

A.图中弹簧秤读数为4.4N

B.该实验不需要测量重物M的重力

C.进行多次实验时,OB都必须保持水平

D.进行多次实验时,O点的位置可以变化

11.在“探究求合力的方法”的实验中,有位同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是( )

①两根细绳必须等长

②橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上

③在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行

④两分力的夹角一定要取90°角

⑤两分力的大小应该适当大些

A.②③⑤ B.①④⑤ C.③⑤ D.①③④

12.质量为m的物体以某一初速度冲上倾角为60°的固定斜面,物体与斜面间动摩擦因数为0.5,则在自由上滑过程中,物体所受合力大小为( )

A. B.

C. D.

13.探究两个互成角度的力的合成规律,实验原理图如甲、乙图示,实验结果所画出的力的图示如图丙所示,下列说法正确的是( )

A.此实验的思想方法是控制变量法

B.甲、乙两图橡皮条的下端点可以不在同一点

C.根据甲、乙两图的钩码数量关系可得乙图角α与角β的关系为

D.图丙中F是力F1和F2的实际测量值,F'是力F1和F2的理论值

14.将一重为G的圆柱形工件放在“V”形槽中,如图所示,槽的两侧面与水平面的夹角相同,“V”形槽两侧面的夹角为120°。当槽的棱与水平面的夹角为30°时,工件恰好能够匀速下滑,则( )

A.工件对槽每个侧面的压力均为

B.工件对槽每个侧面的压力均为

C.工件与槽间的动摩擦因数为

D.工件与槽间的动摩擦因数为

15.如图所示,倾角为,表面粗糙的斜劈B放置在粗糙水平地面上,物体A的质量为2m,物体C的质量为m,细线绕过滑轮和连接在竖直杆上D处,连接A物体的细线与斜面平行,滑轮固定在斜劈上,不计质量的动滑轮。跨在细线上,其下端悬挂C物体,动滑轮两侧的绳子成夹角,物体A、B始终静止,不计细线与滑轮间的摩擦﹐下列说法正确的是( )

A.斜劈对A的摩擦力沿斜面向下

B.逐渐增大C物体的质量,A物体受到的摩擦力逐渐变小

C.将竖直杆向右移动少许,地面对斜劈的摩擦力变大

D.将悬点D上移少许,细线的弹力变小

二、解答题

16.某中学研究小组的同学们用一只弹簧测力计和一个量角器等器材做“验证力的平行四边形定则”实验。设计的装置如图所示,固定在竖直木板上的量角器直边水平,橡皮筋一端固定在量角器圆心O正下方的A点,另一端系着绳套1和绳套2。(已知:,)

(1)实验步骤如下:

①将弹簧测力计挂在绳套1上,竖直向上拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O点,记下弹簧测力计的示数F;

②将弹簧测力计挂在绳套1上,手拉着绳套2。缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O

点,此时绳套1沿方向,绳套2沿方向,如图,记下弹簧测力计的示数为;

③根据力的平行四边形定则计算②中绳套1的拉力大小 (用F表示);

④比较与 (选填“F”或“”)的大小,即可验证力的平行四边形定则。

(2)下列实验要求中正确的是__________

A.在实验前弹簧测力计不需要进行校零

B.弹簧测力计轴线、细绳、橡皮筋应与木板平面平行

C.与两绳套相连的细绳之间的夹角越大越好

D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使橡皮筋的结点静止在O点位置

(3)现保持绳套1及结点在O点位置不变,绳套2沿逆时针缓慢转动过程,绳套2的拉力的变化情况是__________。

A.逐渐增大 B.先增大后减小 C.逐渐减小 D.先减小后增大

17.有两个大小不变的共点力F1、F2(已知F1>F2),当它们同方向时,合力为7N,当它们反向时,合力为1N。求:

(1)F1、F2的大小;

(2)当两力垂直时的合力大小。

18.如图所示,一物体受四个力的作用,重力G=100N、与水平方向成37°角的拉力F=60N、水平地面的支持力FN=64N、水平地面的摩擦力f=16N,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)画出物体的受力示意图;

(2)力F在竖直方向的分力和水平方向的分力大小;

(3)物体所受到的合力大小及方向。

19.如图所示,小孩与冰车静止在冰面上,大人用F=20N的恒定拉力,使小孩与冰车沿水平冰面一起滑动。已知拉力方向与水平冰面的夹角θ=37°,小孩与冰车的总质量m=20kg,冰车与冰面间的动摩擦因数μ=0.05,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)小孩与冰车所受的支持力;

(2)小孩与冰车在水平方向所受的合外力。

20.如图所示,一轻质三脚架的B处悬挂一定滑轮(质量不计)。一体重为500 N的人通过拉跨过定滑轮的轻绳匀速提起一重为300 N的物体。

(1)此时地面对人的支持力是多大?

(2)斜杆BC、横杆AB所受的力各是多大?

21.某同学为了研究三角形承重结构各部分受力大小的规律,设计如图所示的装置:一长度的轻质细杆,A端通过光滑铰链连接于竖直墙上,B端系上轻质细绳,细绳水平,另一端系于竖直墙上C点,B点悬挂一质量为3kg的重物,该系统保持静止状态。已知此时细绳长度为,重力加速度,试求;

(1)此时轻绳BC和轻杆AB受到的弹力大小?

(2)若保持细杆AB位置不动,只改变轻绳BC的长度及C点位置,要使系统静止且绳子承受的拉力最小,求此时轻绳BC的长度及所受拉力大小?

22. 如图所示,表面光滑的长方体平台固定于水平地面上,以平台外侧的一边为x轴,在平台表面建有平面直角坐标系xOy,其坐标原点O与平台右侧距离为d=1.2m。平台足够宽,高为h=0.8m,长为L=3.3m。一个质量m1=0.2kg的小球以v0=3m/s的速度沿x轴运动,到达O点时,给小球施加一个沿y轴正方向的水平力F1,且F1=5y(N)。经一段时间,小球到达平台上坐标为(1.2m,0.8m)的P点时,撤去外力F1,在小球到达P点的同时,平台与地面相交处最内侧的M点,一个质量m2=0.2kg的滑块以速度v在水平地面上开始做匀速直线运动,滑块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,由于摩擦力的作用,要保证滑块做匀速运动需要给滑块一个外力F2,最终小球落在N点时恰好与滑块相遇,小球、滑块均视为质点,,,。求:

(1)小球到达P点时的速度大小和方向;

(2)M、N两点间的距离s和滑块速度v的大小;

(3)外力F2最小值的大小(结果可用根式表示)

试卷第6页,共7页

试卷第8页,共8页

参考答案:

1.C 2.D 3.A 4.C 5.B 6.D

7.A 8.B 9.B 10.D 11.C 12.B

13.C 14.C 15.C

16.(1) /

(2)BD (3)C

17.(1);;(2)5N

18.(1) ;(2)36N,48N;(3)32N,方向水平向右

19.(1)188N,方向竖直向上;(2)6.6N,方向水平向右。

20.(1)200 N;(2)400N,200N

21.(1),;(2),

22. (1)5m/s,方向与x轴正方向成53°;(2)1.5m,3.75m/s;(3)