第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展——八年级上册历史人教部编版单元质检卷(B卷)(含答案)

文档属性

| 名称 | 第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展——八年级上册历史人教部编版单元质检卷(B卷)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-15 23:58:14 | ||

图片预览

文档简介

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。

1.“他一生孤独,最大的精神支撑是内心崇高的社会理想,是一个状元告别仕途后仍念念不忘的兴国之梦。”这是对清末状元张謇的评价,他的“兴国之梦”是( )

A.民主共和 B.民主科学 C.实业救国 D.变法图强

2.张謇说:“国家如同一棵大树,教育是花,军队是果,而实业是根。”他认为救国的根本是( )

A.重视教育事业 B.增强军事实力 C.发展社会经济 D.解放人们思想

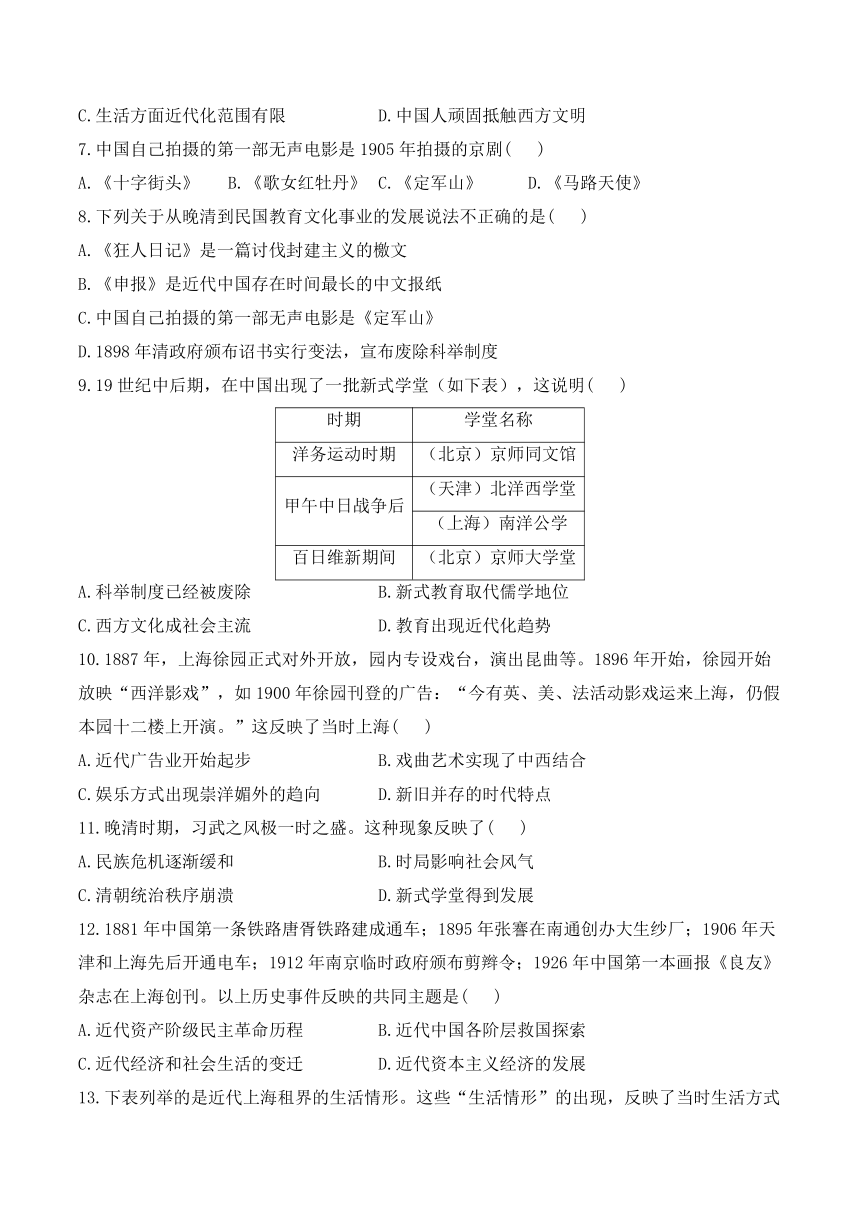

3.据下表现象推知,中国民族工业在第二阶段发展出现新变化的原因是( )

中国民族工业发展状况简表(部分)

阶段 时间 公司数量 资本总额

第一阶段 1914年8月前 146个 41148205元

第二阶段 1914年8月后至1919年 232个(新注册) 91867500元(新注册公司)

…… ……

A.洋务运动利润的刺激 B.外商企业在华投资增加

C.清政府放宽设厂限制 D.帝国主义放松对华控制

4.京城官员士大夫聚集,保守思想浓厚,在洋运动造轮船,办铁路之初,动辄纷起反对斥为崇洋,清末以后,京城官员外出公务差旅,往往尽量借道轮船,火车,这一变化反映了( )

A.先进技术引入促进了思想解放 B.传统观念制约交通发展

C.洋务运动引入了外国技术 D.中国实现了近代化

5.20世纪初,中国人的社会生活和思想观念悄然发生变化。以下情景可能出现在1906年上海的有( )

①男子纷纷剪去辫子 ②学生在新式学堂学习外语

③《申报》刊登《狂人日记》 ④市民在电话公司拨打电话

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.在近代中国,轮船只是在沿海沿江的口岸城市才出现;铁路的数量也很稀少;电影和报纸,只有在城市才能看到;至于照相,则只是极少数有钱人家的享受。这表明( )

A.封建思想阻碍了社会进步 B.中国的口岸城市数量太少

C.生活方面近代化范围有限 D.中国人顽固抵触西方文明

7.中国自己拍摄的第一部无声电影是1905年拍摄的京剧( )

A.《十字街头》 B.《歌女红牡丹》 C.《定军山》 D.《马路天使》

8.下列关于从晚清到民国教育文化事业的发展说法不正确的是( )

A.《狂人日记》是一篇讨伐封建主义的檄文

B.《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸

C.中国自己拍摄的第一部无声电影是《定军山》

D.1898年清政府颁布诏书实行变法,宣布废除科举制度

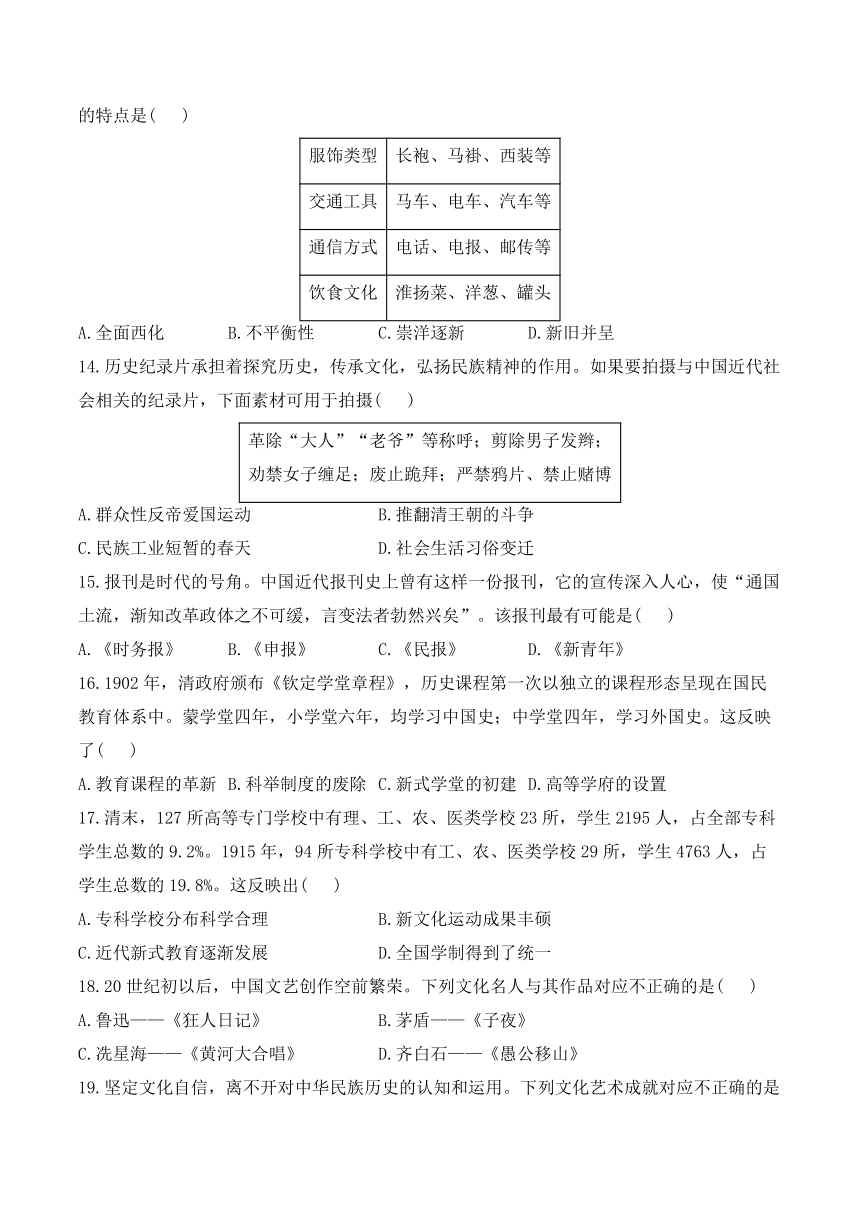

9.19世纪中后期,在中国出现了一批新式学堂(如下表),这说明( )

时期 学堂名称

洋务运动时期 (北京)京师同文馆

甲午中日战争后 (天津)北洋西学堂

(上海)南洋公学

百日维新期间 (北京)京师大学堂

A.科举制度已经被废除 B.新式教育取代儒学地位

C.西方文化成社会主流 D.教育出现近代化趋势

10.1887年,上海徐园正式对外开放,园内专设戏台,演出昆曲等。1896年开始,徐园开始放映“西洋影戏”,如1900年徐园刊登的广告:“今有英、美、法活动影戏运来上海,仍假本园十二楼上开演。”这反映了当时上海( )

A.近代广告业开始起步 B.戏曲艺术实现了中西结合

C.娱乐方式出现崇洋媚外的趋向 D.新旧并存的时代特点

11.晚清时期,习武之风极一时之盛。这种现象反映了( )

A.民族危机逐渐缓和 B.时局影响社会风气

C.清朝统治秩序崩溃 D.新式学堂得到发展

12.1881年中国第一条铁路唐胥铁路建成通车;1895年张謇在南通创办大生纱厂;1906年天津和上海先后开通电车;1912年南京临时政府颁布剪辫令;1926年中国第一本画报《良友》杂志在上海创刊。以上历史事件反映的共同主题是( )

A.近代资产阶级民主革命历程 B.近代中国各阶层救国探索

C.近代经济和社会生活的变迁 D.近代资本主义经济的发展

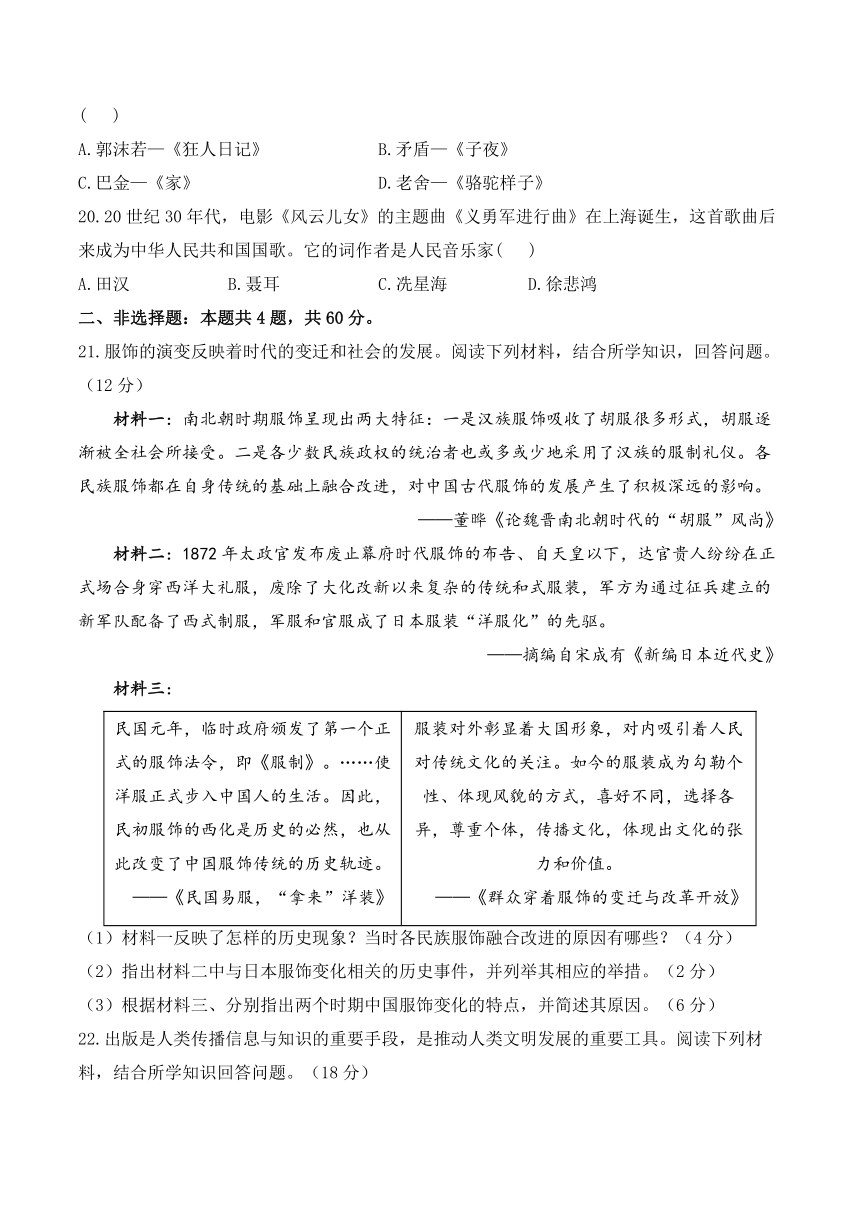

13.下表列举的是近代上海租界的生活情形。这些“生活情形”的出现,反映了当时生活方式的特点是( )

服饰类型 长袍、马褂、西装等

交通工具 马车、电车、汽车等

通信方式 电话、电报、邮传等

饮食文化 淮扬菜、洋葱、罐头

A.全面西化 B.不平衡性 C.崇洋逐新 D.新旧并呈

14.历史纪录片承担着探究历史,传承文化,弘扬民族精神的作用。如果要拍摄与中国近代社会相关的纪录片,下面素材可用于拍摄( )

革除“大人”“老爷”等称呼;剪除男子发辫; 劝禁女子缠足;废止跪拜;严禁鸦片、禁止赌博

A.群众性反帝爱国运动 B.推翻清王朝的斗争

C.民族工业短暂的春天 D.社会生活习俗变迁

15.报刊是时代的号角。中国近代报刊史上曾有这样一份报刊,它的宣传深入人心,使“通国土流,渐知改革政体之不可缓,言变法者勃然兴矣”。该报刊最有可能是( )

A.《时务报》 B.《申报》 C.《民报》 D.《新青年》

16.1902年,清政府颁布《钦定学堂章程》,历史课程第一次以独立的课程形态呈现在国民教育体系中。蒙学堂四年,小学堂六年,均学习中国史;中学堂四年,学习外国史。这反映了( )

A.教育课程的革新 B.科举制度的废除 C.新式学堂的初建 D.高等学府的设置

17.清末,127所高等专门学校中有理、工、农、医类学校23所,学生2195人,占全部专科学生总数的9.2%。1915年,94所专科学校中有工、农、医类学校29所,学生4763人,占学生总数的19.8%。这反映出( )

A.专科学校分布科学合理 B.新文化运动成果丰硕

C.近代新式教育逐渐发展 D.全国学制得到了统一

18.20世纪初以后,中国文艺创作空前繁荣。下列文化名人与其作品对应不正确的是( )

A.鲁迅——《狂人日记》 B.茅盾——《子夜》

C.冼星海——《黄河大合唱》 D.齐白石——《愚公移山》

19.坚定文化自信,离不开对中华民族历史的认知和运用。下列文化艺术成就对应不正确的是( )

A.郭沫若—《狂人日记》 B.矛盾—《子夜》

C.巴金—《家》 D.老舍—《骆驼样子》

20.20世纪30年代,电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》在上海诞生,这首歌曲后来成为中华人民共和国国歌。它的词作者是人民音乐家( )

A.田汉 B.聂耳 C.冼星海 D.徐悲鸿

二、非选择题:本题共4题,共60分。

21.服饰的演变反映着时代的变迁和社会的发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。(12分)

材料一:南北朝时期服饰呈现出两大特征:一是汉族服饰吸收了胡服很多形式,胡服逐渐被全社会所接受。二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——董晔《论魏晋南北朝时代的“胡服”风尚》

材料二:1872年太政官发布废止幕府时代服饰的布告、自天皇以下,达官贵人纷纷在正式场合身穿西洋大礼服,废除了大化改新以来复杂的传统和式服装,军方为通过征兵建立的新军队配备了西式制服,军服和官服成了日本服装“洋服化”的先驱。

——摘编自宋成有《新编日本近代史》

材料三:

民国元年,临时政府颁发了第一个正式的服饰法令,即《服制》。……使洋服正式步入中国人的生活。因此,民初服饰的西化是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹。 ——《民国易服,“拿来”洋装》 服装对外彰显着大国形象,对内吸引着人民对传统文化的关注。如今的服装成为勾勒个性、体现风貌的方式,喜好不同,选择各异,尊重个体,传播文化,体现出文化的张力和价值。 ——《群众穿着服饰的变迁与改革开放》

(1)材料一反映了怎样的历史现象?当时各民族服饰融合改进的原因有哪些?(4分)

(2)指出材料二中与日本服饰变化相关的历史事件,并列举其相应的举措。(2分)

(3)根据材料三、分别指出两个时期中国服饰变化的特点,并简述其原因。(6分)

22.出版是人类传播信息与知识的重要手段,是推动人类文明发展的重要工具。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(18分)

材料一:宋代是我国古代书籍出版业的“黄金时期”。这一时期书籍生产与消费的繁荣是基于经济及手工业的发达……太祖推行科举改革的理念、庞大的文人官员队伍为宋代书籍出版造就了一支具有等量效应的国家出版团队,平民教育开拓了书籍出版的社会空间。而且宋代科技全面进步也助推出版业的新发展,比如伟大发明者毕昇此做出重大贡献。

——摘编自田建平《宋代出版史》

材料二:文艺复兴时期,意大利学者对古典书籍的研究、再版,形成一种风尚。各种传播新思潮作品的出版层出不穷。社会对人才的需求大增,出现了很多传授人文思想和自然科学知识的学校。学校创立需大量教科书,也普及了识字率,越来越多的人开始有阅读能力,加剧了对印刷品的需求,而出版业繁荣也促进欧洲思想与文化的传播,催生了欧洲的社会变革。

——整编自万安伦《中外出版史》

材料三:进入晚清社会以后,中国社会在外力的作用下发生急剧变革,近代化已是大势所趋。在这一背景下。中国出版业也走上近代化的历程,出版成为反映国家、民族命运的感应器和晴雨表,出版业也以“救亡图存”“与时俱进”为第一要义。可以毫不夸张地说,包括太平天国、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命在内的近代几次大的政治运动及西方文明的引进都是与出版活动分不开,近代中国出版作为社会变革的催化剂,其作用得到了淋漓尽致地发挥。

——肖东发、于文《中外出版史》

(1)根据材料一,我国古代书籍出版业在宋代达到“黄金时期”的原因是什么?(5分)

(2)根据材料二,简述出版业在文艺复兴运动时期得以发展的原因及其影响。(8分)

(3)根据材料三,概括晚清时期中国出版业的特点,并举例说明“近代中国出版作为社会变革的催化剂,其作用得到了淋漓尽致地发挥”。(5分)

23.近代以来,中国经济和社会发生了重大变革,一种新兴经济形式——民族资本主义产生,民族资本家应运而生。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一:19世纪六七十年代,由于外国资本主义的刺激和封建经济的某些破坏,一部分商人、地主和官僚开始投资新式工业,主要出现在缫丝、棉纺、煤矿、船舶修造等业。在民族工业产生时期,地主和官僚的投资占一半左右,买办投资亦占颇大比重。但在20世纪以后,就主要是商人投资了。华侨回国兴办实业,占有相当重要地位;在爱国主义的思潮下。有不少工程技术人员和有志之士在艰难中集资创办新式企业。民族资本受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的限制和压迫,同它们之间存在着矛盾和斗争。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料二:荣氏企业是中国最具有典型性的民族资本企业,主要经营面粉和棉纱,1902年荣氏兄弟开设了保兴面粉厂。1905年5月,上海掀起抵制美货运动,又促使荣氏兄弟筹设纱厂,成立振华纺织有限公司,1910年荣氏企业从美国进口18部精良的面粉机,年生产能力达到89万袋,1911年辛亥革命后,又在上海创设福新面粉厂,1915年创建申新纱厂,第一次世界大战期间,粉纱两业空前兴旺,其面粉企业生产能力占全国粉厂的23%,荣氏企业纱锭占全国棉纱厂的11%,荣氏企业得到突飞猛进的发展。

——摘编自李占才,张凝《著名实业家荣氏兄弟》

材料三:近代著名民族企业家(部分)

陈启沅 1859年赴安南(今越南)佐兄料理商务,经商致富。1873年,回国创办继昌隆机器缫丝厂。该厂采用自己设计的机器设备,雇工人六七百人,出丝精美光洁,远销欧美,为中国第一家民族资本经营的机器缫丝厂。1881年该厂因同业竞争,被视为异端,南海知县下令停产。

张謇 1894年,张謇考中状元,1895年,奉张之洞之命创办大生纱厂。1905年,张謇与马相伯在吴淞创办了复旦公学。1910年,连续三次在京发起以设立责任内阁和召开国会为号召的请愿活动。1915年,因袁世凯接受日本提出的“二十一条”部分要求,愤然辞职。1917年,在张謇支持下,同济医工学堂(同济大学前身)在吴淞复校,此外还陆续创办了图书馆、盲哑学校等。1918年10月23日,与熊希龄、蔡元培等人发起组织了“和平期成会”。

卢作孚 1910年,加入同盟会,从事反清保路运动,投身辛亥革命。1925年,创办民生公司,陆续统一川江航运,迫使外国航运势力退出长江上游。1938年秋,卢作孚领导民生公司组织宜昌大撤退,用40天时间抢运150万余人、物资100万余吨,挽救了抗战时期整个中国的民族工业,受到国民政府嘉奖。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国民族工业产生的历史背景。(5分)

(2)根据材料二,概括20世纪初推动荣氏企业快速发展的各种因素。(5分)

(3)根据材料三,简述近代民族企业家在中国近代发展中的贡献。(5分)

24.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一:袁世凯复辟帝制后各界的反应

各界代表 态度

武汉学生 抗议:(复辟)无以对先烈,无以对全国人民

梁启超 声明:支持共和政体,坚决抵制帝制复辟

云南陆军军官杨蓁 呼吁:民国军人誓与国家共存亡,决不与袁共天地

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二:中国近代民族资本主义发展趋势示意图

——根据王英《中国民族资本主义发展历程述论》

(1)根据材料一,简析袁世凯复辟帝制失败的原因。(6分)

(2)根据材料二,以世纪、年代的方式,写出中国民族资本主义兴起阶段的时间。任选示意图①至④中的一个发展趋势(写出序号即可),结合所学知识,分析其原因。(7分)

(3)根据材料一、二,概括中国近代社会发生变化的领域。(2分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:结合所学知识可知,张謇是江苏南通人,清末状元,近代著名实业家、教育家。在《马关条约》签订后,中华民族面临严重民族危机情况下,张謇提出“实业救国”的口号,放弃高官厚禄,回乡创办了大生纱厂等一系列企业,被称作“状元实业家”。故C是张謇的“兴国之梦”,符合题意;民主共和是资产阶级革命派的“兴国之梦”,故A不符合题意;民主科学是新文化运动的口号,故B不符合题意;变法图强是资产阶级维新派的“兴国之梦”,故D不符合题意。故选C。

2.答案:C

3.答案:D

解析:根据材料可知,1914年8月后至1919年新注册公司数量和资本都大幅度增加,其原因是1914年8月后至1919年处于第一次世界大战期间,帝国主义国家忙于战争,无暇东顾,暂时放松对华经济侵略,D项正确;洋务运动是从19世纪60到90年代,排除A项;外商企业在华投资增加出现在甲午战后,排除B项;清政府放宽设厂限制也是在甲午战后,排除C项。故选D项。

4.答案:A

5.答案:C

解析:据所学知识可知,男子纷纷剪去辫子是在1911年辛亥革命后;1905年科举考试被废除,清政府开始开办新式学堂,学生在新式学堂学习外语可能出现在1906年的上海;《狂人日记》发表于1918年;市民在电话公司拨打电话可能出现在1906年的上海。②④符合题意;选项ABD不符合题意,排除。故选:C。

6.答案:C

解析:本题考查近代社会生活变化。材料中提到轮船只在沿海城市出现,铁路数量少,电影和报纸在城市才能见到,照相就更只有少数人能够享受,充分说明中国社会方面近代化范围有限。由此本题选C。

7.答案:C

8.答案:D

解析:1905年,清政府谕令一律停止科举考试,存在1300多年的科举制度至此寿终正寝。选项ABC说法正确,不符合题意,排除;选项D说法不正确,但符合题意。故选:D。

9.答案:D

解析:新式学堂的不断出现推动了近代教育的发展。故选D。

10.答案:D

解析:根据材料中关键信息“演出昆曲”“放映‘西洋影戏’”“今有英、美、法活动影戏运来上海”可知,材料反映了当时上 海新旧并存的时代特点。故选D。

11.答案:B

解析:据题干“晚清时期,习武之风极一时之盛”和所学知识可知,晚清时期,民不聊生,帝国主义欺压清政府,人们纷纷参与习武,并加入反帝爱国斗争中,这说明人们的这种习武行为,反映了时局影响和社会风气,B项正确;晚清时期,民族危机不断加深,民族危机逐渐缓和不符合历史实际,排除A项;晚清时期虽然清政府的统治处于危机之中,但统治秩序还在,排除C项;题干材料不能说明新式学堂得到发展,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:据题干图片和所学知识可知,张謇创办大生纱厂反映了民族资本主义的发展,上海街景反映社会的变迁,1906年天津和上海先后开通电车;1912年南京临时政府颁布剪辫令;1926年中国第一本画报《良友》杂志在上海创刊。因此,这些照片共同反映了近代经济和社会生活的变化,C项正确;资产阶级民主革命主要指辛亥革命,与张謇创办大生纱厂、电车和画报《良友》创办无关,排除A项;图片没有涉及各阶层的探索,排除B项;材料体现的天津和上海开通电车,剪辫令和上海的《良友》画报无法体现近代资本主义经济的发展,张謇创办的大生纱厂是近代民族资本主义的代表,排除D项。故选C项。

13.答案:D

解析:据材料“下表列举的是近代上海租界的生活情形”可知,近代上海租界的服饰类型既有“长袍马褂”,也有“西装”;交通工具既有“马车”,也有“汽车、电车”……饮食文化既有“传统的淮扬菜”,也有西餐“洋葱、罐头”等,这说明上海租界的生活方式是“新旧并存”,D项正确;材料强调的是“新旧并存”,如服饰类型既有“长袍马褂”,也有“西装”,而不是全面西化,排除A项;材料未涉及上海租界与其他地区的比较,因此“不平衡”未涉及,排除B项;材料强调的“新旧并存”,而非“崇洋逐新”,排除C项。故选D项。

14.答案:D

解析:根据题干“革除‘大人’‘老爷’等称呼;剪除男子发辫;劝禁女子缠足;废止跪拜;严禁鸦片、禁止赌博”和所学知识可知,辛亥革命后,民国政府颁布了剪辫、易服和劝禁缠足等革除社会陋俗的法令,强令男子剪掉辫子,劝禁女子缠足;废除有损人格的跪拜礼,代之以简单的鞠躬、握手礼;取消“老爷”“大人”的称谓,代之以“先生”的称呼,体现出人们的社会生活习俗变迁,D项正确;“五四运动”是群众性反帝爱国运动,不符合题意,排除A项;辛亥革命是推翻清王朝的斗争,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门,但与题干反映的社会生活习俗的变迁不符,排除B项;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”,不符合题意,排除C项。故选D项。

15.答案:A

解析:根据题干“通国土流,渐知改革政体之不可缓,言变法者勃然兴矣”结合所学知识,维新人士创办报刊,宣传变法,推动维新变法思想的广泛传播,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》,A项正确;《申报》被誉为中国近现代史的一部百科全书。全面记录了自晚清(时期政治、经济、军事、外交、文化、民族风俗、重大历史事件追踪报道。为中国近代史研究不可替代的一座巨大的文献资料宝库,排除B项;《民报》作为同盟会的机关报,宣传的是资产阶级革命思想,排除C项;《新青年》是新文化运动的主要阵地,宣传民主与科学思想,排除D项。故选A项。

16.答案:A

解析:根据题干“1902年,清政府颁布《钦定学堂章程》,历史课程第一次以独立的课程形态呈现在国民教育体系中。蒙学堂四年,小学堂六年,均学习中国史;中学堂四年,学习外国史。”可知,历史课程第一次独立出现在国民教育体系中,说明清政府教育课程发生改革,A项正确;科举制度的废除在1905年,排除B项;新式学堂的初建在洋务运动时期,排除C项;题干反映的是课程的变革,与高等学府的设置无关,排除D项。故选A项。

17.答案:C

解析:根据题干关键信息“清末,127所高等专门学校中有理、工、农、医类学校23所,学生2195人,占全部专科学生总数的9.2%。1915年,94所专科学校中有工、农、医类学校29所,学生4763人,占学生总数的19.8%”并结合所学知识可知,这反映出清末学堂不仅学习传统儒家经典,而且学习西方近代文化,这种课程设置改变了知识单调的状况,有利于社会发展和进步,近代新式教育逐渐发展。

18.答案:D

解析:徐悲鸿是中国现代美术教育的奠基者,创作有《愚公移山》,故D符合题意;《狂人日记》是鲁迅创作的短篇白话日记体小说,写于1918年4月,排除A;《子夜》是茅盾于1932年间创作的长篇小说,排除B;《黄河大合唱》是冼星海于抗日战争时期的不朽名作,排除C。故选:D。

19.答案:A

解析:鲁迅,中国近代文学家,新文化运动的代表人物,他的《狂人日记》是中国第一篇白话文小说,无情批判吃人的封建礼教,讨伐封建主义,思想深刻,语言犀利。郭沫若的代表作是《女神》。A符合题意.故选:A。

20.答案:A

解析:根据题干信息并结合所学知识可知,《义勇军进行曲》是由田汉作词,聂耳作曲的歌曲,是电影《风云儿女》的主题歌,后来成为中华人民共和国国歌,A项正确;聂耳是作曲者,并非词作者,排除B项;《黄河大合唱》是冼星海的代表作,排除C项;徐悲鸿熟悉中西画法,并以西洋写实主义的技法来改革中国画法,创作了《田横五百士》《愚公移山》等鸿篇巨制,排除D项。故选:A。

21.答案:(1)南北朝时期汉族服饰和少数民族服饰相互借鉴。少数民族内迁、北方人口南迁推动了民族交流;少数民族政权统治者受到汉文化的影响

(2)明治维新。“文明开化”

(3)民国初年服饰呈现出西化的特点;而新中国改革开放时期服饰呈现出多元化、个性化的特点。原因:民国初年:民族资本主义的发展,辛亥革命和中华民国的建立,民主共和观念的传播,西式服饰的影响等;改革开放:改革开放提高生活水平,对外开放加强文明间交流,传统文化的影响等。

22.答案:(1)原因:宋代经济与手工业的发展;科举制的发展;重文轻武政策的推动;平民教育开拓了新闻出版业的空间;活字印刷术等科技发明的助推等。

(2)原因:文艺复兴以复兴古希腊罗马文化为方式,推动了古典书籍的再版;为传播新思潮,出现了以传播人文主义为核心的新作品,推动了书籍的出版;随着传授人文思想等学校的出现,提高了识字率和阅读力,也提高了对印刷品的需要等。影响:推动了欧洲文化思想领域的繁荣;传播了人文主义思想,促进了人们思想的解放,为欧洲资本主义社会的产生和发展奠定了思想文化基础;推动了欧洲的社会变革等。

(3)特点:出版业走上近代化;出版业与国家、民族命运相连等。戊戌变法时期创办了报刊,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》,推动了维新变法思想的广泛传播以及中国的社会变革,促进了思想解放;辛亥革命时期,《民报》作为同盟会的机关报,推动了民主革命思想的传播,也促进了全国革命运动的发展。

解析:(1)原因:根据材料一“这一时期书籍生产与消费的繁荣是基于经济及手工业的发达……”可知,宋代经济与手工业的发展;根据材料一“太祖推行科举改革的理念、庞大的文人官员队伍为宋代书籍出版造就了一支具有等量效应的国家出版团队,平民教育开拓了书籍出版的社会空间。”可知,科举制的发展;重文轻武政策的推动;平民教育开拓了新闻出版业的空间;根据材料一“而且宋代科技全面进步也助推出版业的新发展,比如伟大发明者毕昇此做出重大贡献。”可知,活字印刷术等科技发明的助推等。

(2)原因:根据材料二“文艺复兴时期,意大利学者对古典书籍的研究、再版,形成一种风尚。”可知,文艺复兴以复兴古希腊罗马文化为方式,推动了古典书籍的再版;根据材料二“各种传播新思潮作品的出版层出不穷。社会对人才的需求大增,出现了很多传授人文思想和自然科学知识的学校。”可知,为传播新思潮,出现了以传播人文主义为核心的新作品,推动了书籍的出版;根据材料二“学校创立需大量教科书,也普及了识字率,越来越多的人开始有阅读能力,加剧了对印刷品的需求,”可知,随着传授人文思想等学校的出现,提高了识字率和阅读力,也提高了对印刷品的需要等。

影响:根据材料二“而出版业繁荣也促进欧洲思想与文化的传播,催生了欧洲的社会变革。”和所学知识可知,推动了欧洲文化思想领域的繁荣;传播了人文主义思想,促进了人们思想的解放,为欧洲资本主义社会的产生和发展奠定了思想文化基础;推动了欧洲的社会变革等。

(3)特点:根据材料三“中国社会在外力的作用下发生急剧变革,近代化已是大势所趋。在这一背景下。中国出版业也走上近代化的历程,出版成为反映国家、民族命运的感应器和晴雨表,”和所学知识可知,出版业走上近代化;出版业与国家、民族命运相连等。

说明:根据材料三“包括太平天国、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命在内的近代几次大的政治运动及西方文明的引进都是与出版活动分不开,”和所学知识可知,戊戌变法时期创办了报刊,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》,推动了维新变法思想的广泛传播以及中国的社会变革,促进了思想解放;辛亥革命时期,《民报》作为同盟会的机关报,推动了民主革命思想的传播,也促进了全国革命运动的发展。

23.答案:(1)中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,外国资本主义对中国进行经济侵略(或外国资本主义的刺激),封建经济的破坏(或自然经济逐渐解体),洋务运动的影响等。

(2)群众性的反帝爱国运动;引进西方的先进技术设备;辛亥革命为资本主义发展扫清障碍;欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国经济的侵略等。

(3)推动了中国民族资本主义的产生和发展,顺应时代潮流,抵制“二十一条”,对外国资本的经济侵略起到了一定的抵制作用,挽救抗战时期中国的民族工业等。

解析:(1)根据材料一“由于外国资本主义的刺激和封建经济的某些破坏,一部分商人、地主和官僚开始投资新式工业”可以得出近代中国民族工业产生的历史背景有:外国资本主义的刺激;封建经济的破坏;依据“在爱国主义的思潮下”“民族资本受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的限制和压迫”可以得出近代中国民族工业产生的历史背景有:中国逐渐沦为半殖民地半封建社会;结合所学知识可知,近代中国民族工业产生的历史背景有:洋务运动的影响;西学东渐等方面进行补充等。

(2)根据材料二“1905年5月,上海掀起抵制美货运动,又促使荣氏兄弟筹设纱厂”可知,20世纪初推动荣氏企业快速发展的因素有:群众性的反帝爱国运动;根据“1910年荣氏企业从美国进口18部精良的面粉机,年生产能力达到89万袋”可知,20世纪初推动荣氏企业快速发展的因素有:引进西方的先进技术设备;根据“1911年辛亥革命后,又在上海创设福新面粉厂”可知,20世纪初推动荣氏企业快速发展的因素有:辛亥革命为资本主义发展扫清障碍;根据“第一次世界大战期间,粉、纱两业空前兴旺”并结合所学可知,欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国经济的侵略。

(3)根据材料三的内容“陈启沅1873年,回国创办继昌隆机器缫丝厂。1894年,张謇考中状元,1895年,奉张之洞之命创办大生纱厂。”可以概括出,近代民族企业家在中国近代发展中的贡献有:推动近代中国社会经济的发展;根据“1925年,创办民生公司,陆续统一川江航运,迫使外国航运势力退出长江上游。”可以概括出:抵制了外国资本的入侵;根据“1918年10月23日,与熊希龄、蔡元培等人发起组织了和平期成会”“1910年,加入同盟会,从事反清保路运动,投身辛亥革命。”可以概括出:积极参与政治活动,推动了中国政治的民主化;根据“1905年,张謇与马相伯在吴淞创办了复旦公学。1917年,在张謇支持下,同济医工学堂(同济大学前身)在吴淞复校,此外还陆续创办了图书馆、盲哑学校等。”可以概括出:热心公益、慈善和教育事业;根据“1938年秋,卢作孚领导民生公司组织宜昌大撤退,用40天时间抢运150万余人、物资100万余吨,挽救了抗战时期整个中国的民族工业,受到国民政府嘉奖。”可以概括出:积极投身抗战,为抗日战争的胜利做出了重要贡献等等。

24.答案:【答案】(1)原因:辛亥革命推动了中华民族的思想解放,人民群众的民主觉悟程度大为提高;民主政治已经取得合法性,专制已被看成“非法”。

(2)时间:19世纪六七十年代。

选择②;原因:中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的浪潮;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业的发展出现了“短暂的春天”。

(3)变化的领域:政治领域、经济领域。

解析:(1)根据题干“武汉学生抗议:(复辟)无以对先烈,无以对全国人民;梁启超声明:支持共和政体,坚决抵制帝制复辟;云南陆军军官杨蓁呼吁:民国军人誓与国家共存亡,决不与袁共天地”和所学知识可知,辛亥革命推动了中华民族的思想解放,人民群众的民主觉悟程度大为提高;民主政治已经取得合法性,专制已被看成“非法”。

(2)时间:根据材料二题干可知,中国民族资本主义兴起的时间是19世纪六七十年代。

原因:如选择②,结合所学知识可知,辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,促进了中国民族资本主义的发展,第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”。因此中国民族资本主义得到发展的原因,是中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的浪潮;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业的发展出现了“短暂的春天”。

(3)变化领域:根据材料一可知,袁世凯复辟帝制后,遭到各界的反对,属于政治领域;根据材料二可知,中国近代民族资本主义发展趋势可知,这是属于经济领域。

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。

1.“他一生孤独,最大的精神支撑是内心崇高的社会理想,是一个状元告别仕途后仍念念不忘的兴国之梦。”这是对清末状元张謇的评价,他的“兴国之梦”是( )

A.民主共和 B.民主科学 C.实业救国 D.变法图强

2.张謇说:“国家如同一棵大树,教育是花,军队是果,而实业是根。”他认为救国的根本是( )

A.重视教育事业 B.增强军事实力 C.发展社会经济 D.解放人们思想

3.据下表现象推知,中国民族工业在第二阶段发展出现新变化的原因是( )

中国民族工业发展状况简表(部分)

阶段 时间 公司数量 资本总额

第一阶段 1914年8月前 146个 41148205元

第二阶段 1914年8月后至1919年 232个(新注册) 91867500元(新注册公司)

…… ……

A.洋务运动利润的刺激 B.外商企业在华投资增加

C.清政府放宽设厂限制 D.帝国主义放松对华控制

4.京城官员士大夫聚集,保守思想浓厚,在洋运动造轮船,办铁路之初,动辄纷起反对斥为崇洋,清末以后,京城官员外出公务差旅,往往尽量借道轮船,火车,这一变化反映了( )

A.先进技术引入促进了思想解放 B.传统观念制约交通发展

C.洋务运动引入了外国技术 D.中国实现了近代化

5.20世纪初,中国人的社会生活和思想观念悄然发生变化。以下情景可能出现在1906年上海的有( )

①男子纷纷剪去辫子 ②学生在新式学堂学习外语

③《申报》刊登《狂人日记》 ④市民在电话公司拨打电话

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.在近代中国,轮船只是在沿海沿江的口岸城市才出现;铁路的数量也很稀少;电影和报纸,只有在城市才能看到;至于照相,则只是极少数有钱人家的享受。这表明( )

A.封建思想阻碍了社会进步 B.中国的口岸城市数量太少

C.生活方面近代化范围有限 D.中国人顽固抵触西方文明

7.中国自己拍摄的第一部无声电影是1905年拍摄的京剧( )

A.《十字街头》 B.《歌女红牡丹》 C.《定军山》 D.《马路天使》

8.下列关于从晚清到民国教育文化事业的发展说法不正确的是( )

A.《狂人日记》是一篇讨伐封建主义的檄文

B.《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸

C.中国自己拍摄的第一部无声电影是《定军山》

D.1898年清政府颁布诏书实行变法,宣布废除科举制度

9.19世纪中后期,在中国出现了一批新式学堂(如下表),这说明( )

时期 学堂名称

洋务运动时期 (北京)京师同文馆

甲午中日战争后 (天津)北洋西学堂

(上海)南洋公学

百日维新期间 (北京)京师大学堂

A.科举制度已经被废除 B.新式教育取代儒学地位

C.西方文化成社会主流 D.教育出现近代化趋势

10.1887年,上海徐园正式对外开放,园内专设戏台,演出昆曲等。1896年开始,徐园开始放映“西洋影戏”,如1900年徐园刊登的广告:“今有英、美、法活动影戏运来上海,仍假本园十二楼上开演。”这反映了当时上海( )

A.近代广告业开始起步 B.戏曲艺术实现了中西结合

C.娱乐方式出现崇洋媚外的趋向 D.新旧并存的时代特点

11.晚清时期,习武之风极一时之盛。这种现象反映了( )

A.民族危机逐渐缓和 B.时局影响社会风气

C.清朝统治秩序崩溃 D.新式学堂得到发展

12.1881年中国第一条铁路唐胥铁路建成通车;1895年张謇在南通创办大生纱厂;1906年天津和上海先后开通电车;1912年南京临时政府颁布剪辫令;1926年中国第一本画报《良友》杂志在上海创刊。以上历史事件反映的共同主题是( )

A.近代资产阶级民主革命历程 B.近代中国各阶层救国探索

C.近代经济和社会生活的变迁 D.近代资本主义经济的发展

13.下表列举的是近代上海租界的生活情形。这些“生活情形”的出现,反映了当时生活方式的特点是( )

服饰类型 长袍、马褂、西装等

交通工具 马车、电车、汽车等

通信方式 电话、电报、邮传等

饮食文化 淮扬菜、洋葱、罐头

A.全面西化 B.不平衡性 C.崇洋逐新 D.新旧并呈

14.历史纪录片承担着探究历史,传承文化,弘扬民族精神的作用。如果要拍摄与中国近代社会相关的纪录片,下面素材可用于拍摄( )

革除“大人”“老爷”等称呼;剪除男子发辫; 劝禁女子缠足;废止跪拜;严禁鸦片、禁止赌博

A.群众性反帝爱国运动 B.推翻清王朝的斗争

C.民族工业短暂的春天 D.社会生活习俗变迁

15.报刊是时代的号角。中国近代报刊史上曾有这样一份报刊,它的宣传深入人心,使“通国土流,渐知改革政体之不可缓,言变法者勃然兴矣”。该报刊最有可能是( )

A.《时务报》 B.《申报》 C.《民报》 D.《新青年》

16.1902年,清政府颁布《钦定学堂章程》,历史课程第一次以独立的课程形态呈现在国民教育体系中。蒙学堂四年,小学堂六年,均学习中国史;中学堂四年,学习外国史。这反映了( )

A.教育课程的革新 B.科举制度的废除 C.新式学堂的初建 D.高等学府的设置

17.清末,127所高等专门学校中有理、工、农、医类学校23所,学生2195人,占全部专科学生总数的9.2%。1915年,94所专科学校中有工、农、医类学校29所,学生4763人,占学生总数的19.8%。这反映出( )

A.专科学校分布科学合理 B.新文化运动成果丰硕

C.近代新式教育逐渐发展 D.全国学制得到了统一

18.20世纪初以后,中国文艺创作空前繁荣。下列文化名人与其作品对应不正确的是( )

A.鲁迅——《狂人日记》 B.茅盾——《子夜》

C.冼星海——《黄河大合唱》 D.齐白石——《愚公移山》

19.坚定文化自信,离不开对中华民族历史的认知和运用。下列文化艺术成就对应不正确的是( )

A.郭沫若—《狂人日记》 B.矛盾—《子夜》

C.巴金—《家》 D.老舍—《骆驼样子》

20.20世纪30年代,电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》在上海诞生,这首歌曲后来成为中华人民共和国国歌。它的词作者是人民音乐家( )

A.田汉 B.聂耳 C.冼星海 D.徐悲鸿

二、非选择题:本题共4题,共60分。

21.服饰的演变反映着时代的变迁和社会的发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。(12分)

材料一:南北朝时期服饰呈现出两大特征:一是汉族服饰吸收了胡服很多形式,胡服逐渐被全社会所接受。二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——董晔《论魏晋南北朝时代的“胡服”风尚》

材料二:1872年太政官发布废止幕府时代服饰的布告、自天皇以下,达官贵人纷纷在正式场合身穿西洋大礼服,废除了大化改新以来复杂的传统和式服装,军方为通过征兵建立的新军队配备了西式制服,军服和官服成了日本服装“洋服化”的先驱。

——摘编自宋成有《新编日本近代史》

材料三:

民国元年,临时政府颁发了第一个正式的服饰法令,即《服制》。……使洋服正式步入中国人的生活。因此,民初服饰的西化是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹。 ——《民国易服,“拿来”洋装》 服装对外彰显着大国形象,对内吸引着人民对传统文化的关注。如今的服装成为勾勒个性、体现风貌的方式,喜好不同,选择各异,尊重个体,传播文化,体现出文化的张力和价值。 ——《群众穿着服饰的变迁与改革开放》

(1)材料一反映了怎样的历史现象?当时各民族服饰融合改进的原因有哪些?(4分)

(2)指出材料二中与日本服饰变化相关的历史事件,并列举其相应的举措。(2分)

(3)根据材料三、分别指出两个时期中国服饰变化的特点,并简述其原因。(6分)

22.出版是人类传播信息与知识的重要手段,是推动人类文明发展的重要工具。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(18分)

材料一:宋代是我国古代书籍出版业的“黄金时期”。这一时期书籍生产与消费的繁荣是基于经济及手工业的发达……太祖推行科举改革的理念、庞大的文人官员队伍为宋代书籍出版造就了一支具有等量效应的国家出版团队,平民教育开拓了书籍出版的社会空间。而且宋代科技全面进步也助推出版业的新发展,比如伟大发明者毕昇此做出重大贡献。

——摘编自田建平《宋代出版史》

材料二:文艺复兴时期,意大利学者对古典书籍的研究、再版,形成一种风尚。各种传播新思潮作品的出版层出不穷。社会对人才的需求大增,出现了很多传授人文思想和自然科学知识的学校。学校创立需大量教科书,也普及了识字率,越来越多的人开始有阅读能力,加剧了对印刷品的需求,而出版业繁荣也促进欧洲思想与文化的传播,催生了欧洲的社会变革。

——整编自万安伦《中外出版史》

材料三:进入晚清社会以后,中国社会在外力的作用下发生急剧变革,近代化已是大势所趋。在这一背景下。中国出版业也走上近代化的历程,出版成为反映国家、民族命运的感应器和晴雨表,出版业也以“救亡图存”“与时俱进”为第一要义。可以毫不夸张地说,包括太平天国、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命在内的近代几次大的政治运动及西方文明的引进都是与出版活动分不开,近代中国出版作为社会变革的催化剂,其作用得到了淋漓尽致地发挥。

——肖东发、于文《中外出版史》

(1)根据材料一,我国古代书籍出版业在宋代达到“黄金时期”的原因是什么?(5分)

(2)根据材料二,简述出版业在文艺复兴运动时期得以发展的原因及其影响。(8分)

(3)根据材料三,概括晚清时期中国出版业的特点,并举例说明“近代中国出版作为社会变革的催化剂,其作用得到了淋漓尽致地发挥”。(5分)

23.近代以来,中国经济和社会发生了重大变革,一种新兴经济形式——民族资本主义产生,民族资本家应运而生。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一:19世纪六七十年代,由于外国资本主义的刺激和封建经济的某些破坏,一部分商人、地主和官僚开始投资新式工业,主要出现在缫丝、棉纺、煤矿、船舶修造等业。在民族工业产生时期,地主和官僚的投资占一半左右,买办投资亦占颇大比重。但在20世纪以后,就主要是商人投资了。华侨回国兴办实业,占有相当重要地位;在爱国主义的思潮下。有不少工程技术人员和有志之士在艰难中集资创办新式企业。民族资本受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的限制和压迫,同它们之间存在着矛盾和斗争。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料二:荣氏企业是中国最具有典型性的民族资本企业,主要经营面粉和棉纱,1902年荣氏兄弟开设了保兴面粉厂。1905年5月,上海掀起抵制美货运动,又促使荣氏兄弟筹设纱厂,成立振华纺织有限公司,1910年荣氏企业从美国进口18部精良的面粉机,年生产能力达到89万袋,1911年辛亥革命后,又在上海创设福新面粉厂,1915年创建申新纱厂,第一次世界大战期间,粉纱两业空前兴旺,其面粉企业生产能力占全国粉厂的23%,荣氏企业纱锭占全国棉纱厂的11%,荣氏企业得到突飞猛进的发展。

——摘编自李占才,张凝《著名实业家荣氏兄弟》

材料三:近代著名民族企业家(部分)

陈启沅 1859年赴安南(今越南)佐兄料理商务,经商致富。1873年,回国创办继昌隆机器缫丝厂。该厂采用自己设计的机器设备,雇工人六七百人,出丝精美光洁,远销欧美,为中国第一家民族资本经营的机器缫丝厂。1881年该厂因同业竞争,被视为异端,南海知县下令停产。

张謇 1894年,张謇考中状元,1895年,奉张之洞之命创办大生纱厂。1905年,张謇与马相伯在吴淞创办了复旦公学。1910年,连续三次在京发起以设立责任内阁和召开国会为号召的请愿活动。1915年,因袁世凯接受日本提出的“二十一条”部分要求,愤然辞职。1917年,在张謇支持下,同济医工学堂(同济大学前身)在吴淞复校,此外还陆续创办了图书馆、盲哑学校等。1918年10月23日,与熊希龄、蔡元培等人发起组织了“和平期成会”。

卢作孚 1910年,加入同盟会,从事反清保路运动,投身辛亥革命。1925年,创办民生公司,陆续统一川江航运,迫使外国航运势力退出长江上游。1938年秋,卢作孚领导民生公司组织宜昌大撤退,用40天时间抢运150万余人、物资100万余吨,挽救了抗战时期整个中国的民族工业,受到国民政府嘉奖。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国民族工业产生的历史背景。(5分)

(2)根据材料二,概括20世纪初推动荣氏企业快速发展的各种因素。(5分)

(3)根据材料三,简述近代民族企业家在中国近代发展中的贡献。(5分)

24.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一:袁世凯复辟帝制后各界的反应

各界代表 态度

武汉学生 抗议:(复辟)无以对先烈,无以对全国人民

梁启超 声明:支持共和政体,坚决抵制帝制复辟

云南陆军军官杨蓁 呼吁:民国军人誓与国家共存亡,决不与袁共天地

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二:中国近代民族资本主义发展趋势示意图

——根据王英《中国民族资本主义发展历程述论》

(1)根据材料一,简析袁世凯复辟帝制失败的原因。(6分)

(2)根据材料二,以世纪、年代的方式,写出中国民族资本主义兴起阶段的时间。任选示意图①至④中的一个发展趋势(写出序号即可),结合所学知识,分析其原因。(7分)

(3)根据材料一、二,概括中国近代社会发生变化的领域。(2分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:结合所学知识可知,张謇是江苏南通人,清末状元,近代著名实业家、教育家。在《马关条约》签订后,中华民族面临严重民族危机情况下,张謇提出“实业救国”的口号,放弃高官厚禄,回乡创办了大生纱厂等一系列企业,被称作“状元实业家”。故C是张謇的“兴国之梦”,符合题意;民主共和是资产阶级革命派的“兴国之梦”,故A不符合题意;民主科学是新文化运动的口号,故B不符合题意;变法图强是资产阶级维新派的“兴国之梦”,故D不符合题意。故选C。

2.答案:C

3.答案:D

解析:根据材料可知,1914年8月后至1919年新注册公司数量和资本都大幅度增加,其原因是1914年8月后至1919年处于第一次世界大战期间,帝国主义国家忙于战争,无暇东顾,暂时放松对华经济侵略,D项正确;洋务运动是从19世纪60到90年代,排除A项;外商企业在华投资增加出现在甲午战后,排除B项;清政府放宽设厂限制也是在甲午战后,排除C项。故选D项。

4.答案:A

5.答案:C

解析:据所学知识可知,男子纷纷剪去辫子是在1911年辛亥革命后;1905年科举考试被废除,清政府开始开办新式学堂,学生在新式学堂学习外语可能出现在1906年的上海;《狂人日记》发表于1918年;市民在电话公司拨打电话可能出现在1906年的上海。②④符合题意;选项ABD不符合题意,排除。故选:C。

6.答案:C

解析:本题考查近代社会生活变化。材料中提到轮船只在沿海城市出现,铁路数量少,电影和报纸在城市才能见到,照相就更只有少数人能够享受,充分说明中国社会方面近代化范围有限。由此本题选C。

7.答案:C

8.答案:D

解析:1905年,清政府谕令一律停止科举考试,存在1300多年的科举制度至此寿终正寝。选项ABC说法正确,不符合题意,排除;选项D说法不正确,但符合题意。故选:D。

9.答案:D

解析:新式学堂的不断出现推动了近代教育的发展。故选D。

10.答案:D

解析:根据材料中关键信息“演出昆曲”“放映‘西洋影戏’”“今有英、美、法活动影戏运来上海”可知,材料反映了当时上 海新旧并存的时代特点。故选D。

11.答案:B

解析:据题干“晚清时期,习武之风极一时之盛”和所学知识可知,晚清时期,民不聊生,帝国主义欺压清政府,人们纷纷参与习武,并加入反帝爱国斗争中,这说明人们的这种习武行为,反映了时局影响和社会风气,B项正确;晚清时期,民族危机不断加深,民族危机逐渐缓和不符合历史实际,排除A项;晚清时期虽然清政府的统治处于危机之中,但统治秩序还在,排除C项;题干材料不能说明新式学堂得到发展,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:据题干图片和所学知识可知,张謇创办大生纱厂反映了民族资本主义的发展,上海街景反映社会的变迁,1906年天津和上海先后开通电车;1912年南京临时政府颁布剪辫令;1926年中国第一本画报《良友》杂志在上海创刊。因此,这些照片共同反映了近代经济和社会生活的变化,C项正确;资产阶级民主革命主要指辛亥革命,与张謇创办大生纱厂、电车和画报《良友》创办无关,排除A项;图片没有涉及各阶层的探索,排除B项;材料体现的天津和上海开通电车,剪辫令和上海的《良友》画报无法体现近代资本主义经济的发展,张謇创办的大生纱厂是近代民族资本主义的代表,排除D项。故选C项。

13.答案:D

解析:据材料“下表列举的是近代上海租界的生活情形”可知,近代上海租界的服饰类型既有“长袍马褂”,也有“西装”;交通工具既有“马车”,也有“汽车、电车”……饮食文化既有“传统的淮扬菜”,也有西餐“洋葱、罐头”等,这说明上海租界的生活方式是“新旧并存”,D项正确;材料强调的是“新旧并存”,如服饰类型既有“长袍马褂”,也有“西装”,而不是全面西化,排除A项;材料未涉及上海租界与其他地区的比较,因此“不平衡”未涉及,排除B项;材料强调的“新旧并存”,而非“崇洋逐新”,排除C项。故选D项。

14.答案:D

解析:根据题干“革除‘大人’‘老爷’等称呼;剪除男子发辫;劝禁女子缠足;废止跪拜;严禁鸦片、禁止赌博”和所学知识可知,辛亥革命后,民国政府颁布了剪辫、易服和劝禁缠足等革除社会陋俗的法令,强令男子剪掉辫子,劝禁女子缠足;废除有损人格的跪拜礼,代之以简单的鞠躬、握手礼;取消“老爷”“大人”的称谓,代之以“先生”的称呼,体现出人们的社会生活习俗变迁,D项正确;“五四运动”是群众性反帝爱国运动,不符合题意,排除A项;辛亥革命是推翻清王朝的斗争,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门,但与题干反映的社会生活习俗的变迁不符,排除B项;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”,不符合题意,排除C项。故选D项。

15.答案:A

解析:根据题干“通国土流,渐知改革政体之不可缓,言变法者勃然兴矣”结合所学知识,维新人士创办报刊,宣传变法,推动维新变法思想的广泛传播,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》,A项正确;《申报》被誉为中国近现代史的一部百科全书。全面记录了自晚清(时期政治、经济、军事、外交、文化、民族风俗、重大历史事件追踪报道。为中国近代史研究不可替代的一座巨大的文献资料宝库,排除B项;《民报》作为同盟会的机关报,宣传的是资产阶级革命思想,排除C项;《新青年》是新文化运动的主要阵地,宣传民主与科学思想,排除D项。故选A项。

16.答案:A

解析:根据题干“1902年,清政府颁布《钦定学堂章程》,历史课程第一次以独立的课程形态呈现在国民教育体系中。蒙学堂四年,小学堂六年,均学习中国史;中学堂四年,学习外国史。”可知,历史课程第一次独立出现在国民教育体系中,说明清政府教育课程发生改革,A项正确;科举制度的废除在1905年,排除B项;新式学堂的初建在洋务运动时期,排除C项;题干反映的是课程的变革,与高等学府的设置无关,排除D项。故选A项。

17.答案:C

解析:根据题干关键信息“清末,127所高等专门学校中有理、工、农、医类学校23所,学生2195人,占全部专科学生总数的9.2%。1915年,94所专科学校中有工、农、医类学校29所,学生4763人,占学生总数的19.8%”并结合所学知识可知,这反映出清末学堂不仅学习传统儒家经典,而且学习西方近代文化,这种课程设置改变了知识单调的状况,有利于社会发展和进步,近代新式教育逐渐发展。

18.答案:D

解析:徐悲鸿是中国现代美术教育的奠基者,创作有《愚公移山》,故D符合题意;《狂人日记》是鲁迅创作的短篇白话日记体小说,写于1918年4月,排除A;《子夜》是茅盾于1932年间创作的长篇小说,排除B;《黄河大合唱》是冼星海于抗日战争时期的不朽名作,排除C。故选:D。

19.答案:A

解析:鲁迅,中国近代文学家,新文化运动的代表人物,他的《狂人日记》是中国第一篇白话文小说,无情批判吃人的封建礼教,讨伐封建主义,思想深刻,语言犀利。郭沫若的代表作是《女神》。A符合题意.故选:A。

20.答案:A

解析:根据题干信息并结合所学知识可知,《义勇军进行曲》是由田汉作词,聂耳作曲的歌曲,是电影《风云儿女》的主题歌,后来成为中华人民共和国国歌,A项正确;聂耳是作曲者,并非词作者,排除B项;《黄河大合唱》是冼星海的代表作,排除C项;徐悲鸿熟悉中西画法,并以西洋写实主义的技法来改革中国画法,创作了《田横五百士》《愚公移山》等鸿篇巨制,排除D项。故选:A。

21.答案:(1)南北朝时期汉族服饰和少数民族服饰相互借鉴。少数民族内迁、北方人口南迁推动了民族交流;少数民族政权统治者受到汉文化的影响

(2)明治维新。“文明开化”

(3)民国初年服饰呈现出西化的特点;而新中国改革开放时期服饰呈现出多元化、个性化的特点。原因:民国初年:民族资本主义的发展,辛亥革命和中华民国的建立,民主共和观念的传播,西式服饰的影响等;改革开放:改革开放提高生活水平,对外开放加强文明间交流,传统文化的影响等。

22.答案:(1)原因:宋代经济与手工业的发展;科举制的发展;重文轻武政策的推动;平民教育开拓了新闻出版业的空间;活字印刷术等科技发明的助推等。

(2)原因:文艺复兴以复兴古希腊罗马文化为方式,推动了古典书籍的再版;为传播新思潮,出现了以传播人文主义为核心的新作品,推动了书籍的出版;随着传授人文思想等学校的出现,提高了识字率和阅读力,也提高了对印刷品的需要等。影响:推动了欧洲文化思想领域的繁荣;传播了人文主义思想,促进了人们思想的解放,为欧洲资本主义社会的产生和发展奠定了思想文化基础;推动了欧洲的社会变革等。

(3)特点:出版业走上近代化;出版业与国家、民族命运相连等。戊戌变法时期创办了报刊,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》,推动了维新变法思想的广泛传播以及中国的社会变革,促进了思想解放;辛亥革命时期,《民报》作为同盟会的机关报,推动了民主革命思想的传播,也促进了全国革命运动的发展。

解析:(1)原因:根据材料一“这一时期书籍生产与消费的繁荣是基于经济及手工业的发达……”可知,宋代经济与手工业的发展;根据材料一“太祖推行科举改革的理念、庞大的文人官员队伍为宋代书籍出版造就了一支具有等量效应的国家出版团队,平民教育开拓了书籍出版的社会空间。”可知,科举制的发展;重文轻武政策的推动;平民教育开拓了新闻出版业的空间;根据材料一“而且宋代科技全面进步也助推出版业的新发展,比如伟大发明者毕昇此做出重大贡献。”可知,活字印刷术等科技发明的助推等。

(2)原因:根据材料二“文艺复兴时期,意大利学者对古典书籍的研究、再版,形成一种风尚。”可知,文艺复兴以复兴古希腊罗马文化为方式,推动了古典书籍的再版;根据材料二“各种传播新思潮作品的出版层出不穷。社会对人才的需求大增,出现了很多传授人文思想和自然科学知识的学校。”可知,为传播新思潮,出现了以传播人文主义为核心的新作品,推动了书籍的出版;根据材料二“学校创立需大量教科书,也普及了识字率,越来越多的人开始有阅读能力,加剧了对印刷品的需求,”可知,随着传授人文思想等学校的出现,提高了识字率和阅读力,也提高了对印刷品的需要等。

影响:根据材料二“而出版业繁荣也促进欧洲思想与文化的传播,催生了欧洲的社会变革。”和所学知识可知,推动了欧洲文化思想领域的繁荣;传播了人文主义思想,促进了人们思想的解放,为欧洲资本主义社会的产生和发展奠定了思想文化基础;推动了欧洲的社会变革等。

(3)特点:根据材料三“中国社会在外力的作用下发生急剧变革,近代化已是大势所趋。在这一背景下。中国出版业也走上近代化的历程,出版成为反映国家、民族命运的感应器和晴雨表,”和所学知识可知,出版业走上近代化;出版业与国家、民族命运相连等。

说明:根据材料三“包括太平天国、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命在内的近代几次大的政治运动及西方文明的引进都是与出版活动分不开,”和所学知识可知,戊戌变法时期创办了报刊,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》,推动了维新变法思想的广泛传播以及中国的社会变革,促进了思想解放;辛亥革命时期,《民报》作为同盟会的机关报,推动了民主革命思想的传播,也促进了全国革命运动的发展。

23.答案:(1)中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,外国资本主义对中国进行经济侵略(或外国资本主义的刺激),封建经济的破坏(或自然经济逐渐解体),洋务运动的影响等。

(2)群众性的反帝爱国运动;引进西方的先进技术设备;辛亥革命为资本主义发展扫清障碍;欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国经济的侵略等。

(3)推动了中国民族资本主义的产生和发展,顺应时代潮流,抵制“二十一条”,对外国资本的经济侵略起到了一定的抵制作用,挽救抗战时期中国的民族工业等。

解析:(1)根据材料一“由于外国资本主义的刺激和封建经济的某些破坏,一部分商人、地主和官僚开始投资新式工业”可以得出近代中国民族工业产生的历史背景有:外国资本主义的刺激;封建经济的破坏;依据“在爱国主义的思潮下”“民族资本受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的限制和压迫”可以得出近代中国民族工业产生的历史背景有:中国逐渐沦为半殖民地半封建社会;结合所学知识可知,近代中国民族工业产生的历史背景有:洋务运动的影响;西学东渐等方面进行补充等。

(2)根据材料二“1905年5月,上海掀起抵制美货运动,又促使荣氏兄弟筹设纱厂”可知,20世纪初推动荣氏企业快速发展的因素有:群众性的反帝爱国运动;根据“1910年荣氏企业从美国进口18部精良的面粉机,年生产能力达到89万袋”可知,20世纪初推动荣氏企业快速发展的因素有:引进西方的先进技术设备;根据“1911年辛亥革命后,又在上海创设福新面粉厂”可知,20世纪初推动荣氏企业快速发展的因素有:辛亥革命为资本主义发展扫清障碍;根据“第一次世界大战期间,粉、纱两业空前兴旺”并结合所学可知,欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国经济的侵略。

(3)根据材料三的内容“陈启沅1873年,回国创办继昌隆机器缫丝厂。1894年,张謇考中状元,1895年,奉张之洞之命创办大生纱厂。”可以概括出,近代民族企业家在中国近代发展中的贡献有:推动近代中国社会经济的发展;根据“1925年,创办民生公司,陆续统一川江航运,迫使外国航运势力退出长江上游。”可以概括出:抵制了外国资本的入侵;根据“1918年10月23日,与熊希龄、蔡元培等人发起组织了和平期成会”“1910年,加入同盟会,从事反清保路运动,投身辛亥革命。”可以概括出:积极参与政治活动,推动了中国政治的民主化;根据“1905年,张謇与马相伯在吴淞创办了复旦公学。1917年,在张謇支持下,同济医工学堂(同济大学前身)在吴淞复校,此外还陆续创办了图书馆、盲哑学校等。”可以概括出:热心公益、慈善和教育事业;根据“1938年秋,卢作孚领导民生公司组织宜昌大撤退,用40天时间抢运150万余人、物资100万余吨,挽救了抗战时期整个中国的民族工业,受到国民政府嘉奖。”可以概括出:积极投身抗战,为抗日战争的胜利做出了重要贡献等等。

24.答案:【答案】(1)原因:辛亥革命推动了中华民族的思想解放,人民群众的民主觉悟程度大为提高;民主政治已经取得合法性,专制已被看成“非法”。

(2)时间:19世纪六七十年代。

选择②;原因:中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的浪潮;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业的发展出现了“短暂的春天”。

(3)变化的领域:政治领域、经济领域。

解析:(1)根据题干“武汉学生抗议:(复辟)无以对先烈,无以对全国人民;梁启超声明:支持共和政体,坚决抵制帝制复辟;云南陆军军官杨蓁呼吁:民国军人誓与国家共存亡,决不与袁共天地”和所学知识可知,辛亥革命推动了中华民族的思想解放,人民群众的民主觉悟程度大为提高;民主政治已经取得合法性,专制已被看成“非法”。

(2)时间:根据材料二题干可知,中国民族资本主义兴起的时间是19世纪六七十年代。

原因:如选择②,结合所学知识可知,辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,促进了中国民族资本主义的发展,第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”。因此中国民族资本主义得到发展的原因,是中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的浪潮;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业的发展出现了“短暂的春天”。

(3)变化领域:根据材料一可知,袁世凯复辟帝制后,遭到各界的反对,属于政治领域;根据材料二可知,中国近代民族资本主义发展趋势可知,这是属于经济领域。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹