人教版八年级下册第一单元 阳关三叠 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下册第一单元 阳关三叠 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 97.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-08-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《阳关三叠》教学设计

指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课指导思想是:以音乐审美为核心,通过《阳关三叠》了解琴歌,激发学生对我国古代音乐文化的兴趣、培养对优秀民族音乐文化的情感,增强民族自豪感。

(二)理论依据

《音乐课标》中明确指出:音乐教育以审美为核心,并贯穿音乐教学的全过程。音乐教学中牢牢把握情感原则,不时点燃学生的情感火花,会有效的打开学生的心灵之窗,使他们在古曲音乐中享受美感,陶冶情操。本节课以欣赏《阳关三叠》旋律为主线,贯穿整个教学过程,以歌唱为切入点,让学生们在歌声中体验中国古代音乐中的美感。在教学实践过程中,使学生加深对中国音乐文化的认识、理解和体悟,传承中国音乐文化,培养热爱中华民族音乐文化的感情,增进民族自豪感自信心,增强爱国主义情感。”

二、教学背景分析:

教材分析:

《阳关山叠》为中国十大古琴曲之一,也是我国古代音乐作品中的精品,千百年来被人们广为传唱。 这首乐曲产生于唐代,是根据唐代诗人王维的《送元二使安西》诗谱写而成的,后来又被谱入琴曲,以琴歌的形式流传至今。歌曲旋律悠扬古朴深沉,略带伤感,将友人离别时难舍难分之情表现得淋漓尽致。原诗是:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”特别是“遄行、遄行”八度的大跳,寄托了对友人无限的关爱之情。

(二)、学生情况:

我校是一所农村寄宿制学校,学生音乐基础相对薄弱,但上课专注度高,听讲认真,初三的学生经过近两年多的音乐知识学习,具备一定的识谱视唱能力,部分学生能够认识音符唱名,但对个别音高还不能完全准确演唱。根据这一特点,我从学习节奏,旋律,歌词这样的环节逐层深入,尽可能让学生参与到音乐实践活动中来,再聆听感受歌曲送别友人时的真挚情谊。

三、教学目标

(一)、知识与技能

1、感受体验《阳关三叠》的音乐情绪及所表达的离别之情

2、学唱歌曲《阳关三叠》

3、了解琴歌的艺术形式发展历史

(二)过程与方法

1、在探究音乐节奏旋律的过程中,使学生体会歌曲的情绪,并从中获得相互合作、参与音乐、表现音乐的乐趣。

2、对比欣赏独唱与合唱版《阳关三叠》不同音乐的表现力

(三)情感、态度、价值观

通过《阳关三叠》让学生了解、体验中国古代音乐中的离别之情,培养学生对中国古代音乐的热爱。

四、教学重点:

对歌曲的节奏旋律进行探究学习,并用柔和连贯的声音演唱歌曲

演唱《阳关三叠》旋律时,注意力度,速度的把握和气息的控制

五、教学难点:

唱准歌曲《阳关三叠》中附点音符及八度音程

体会歌曲忧伤惜别的情感

六、教学方法:视唱法、听赏法、讨论法

七、教学过程:

(一)基础练习:

1、长音练习 l,-d-m-l

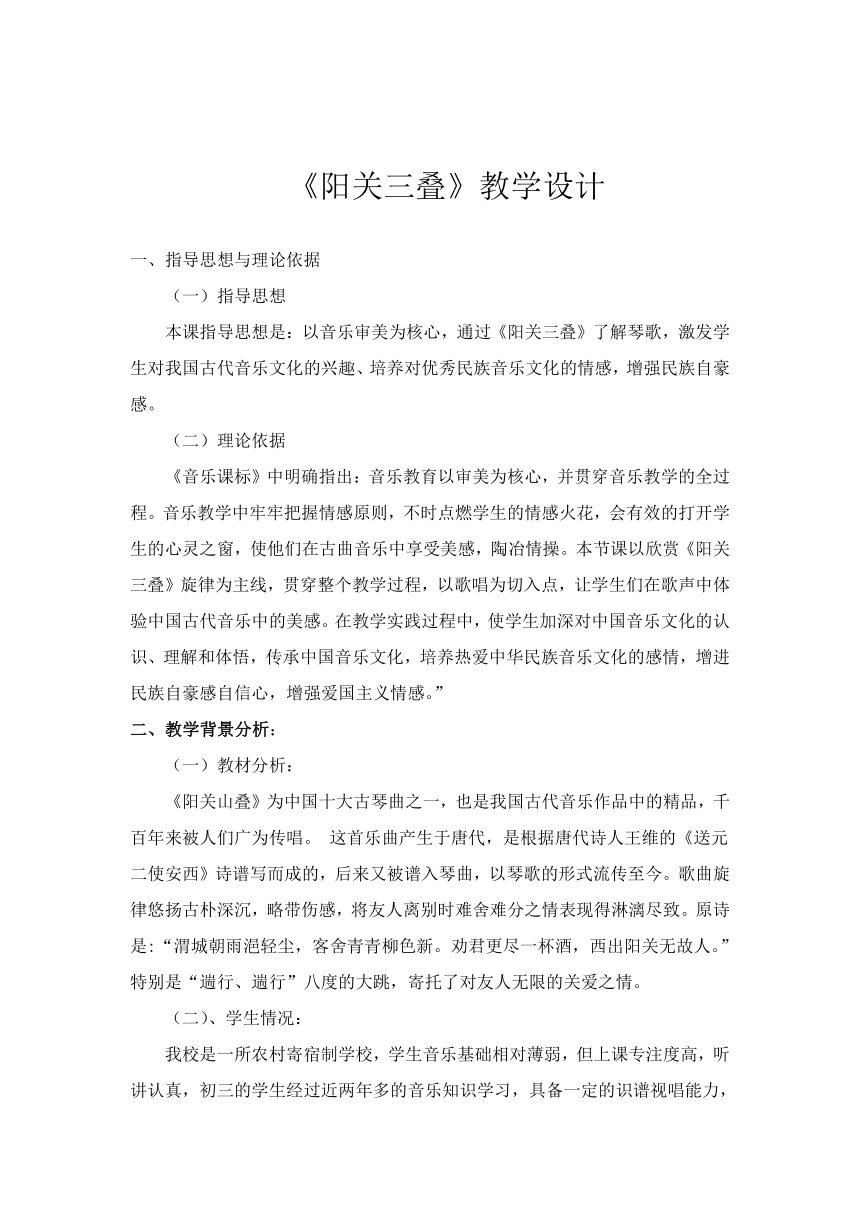

2、节奏练习一:

1)手拍稳定拍,口读节奏型

2)看字母谱,按节奏演唱旋律

l,d mr d r r sl s ms smr d r r

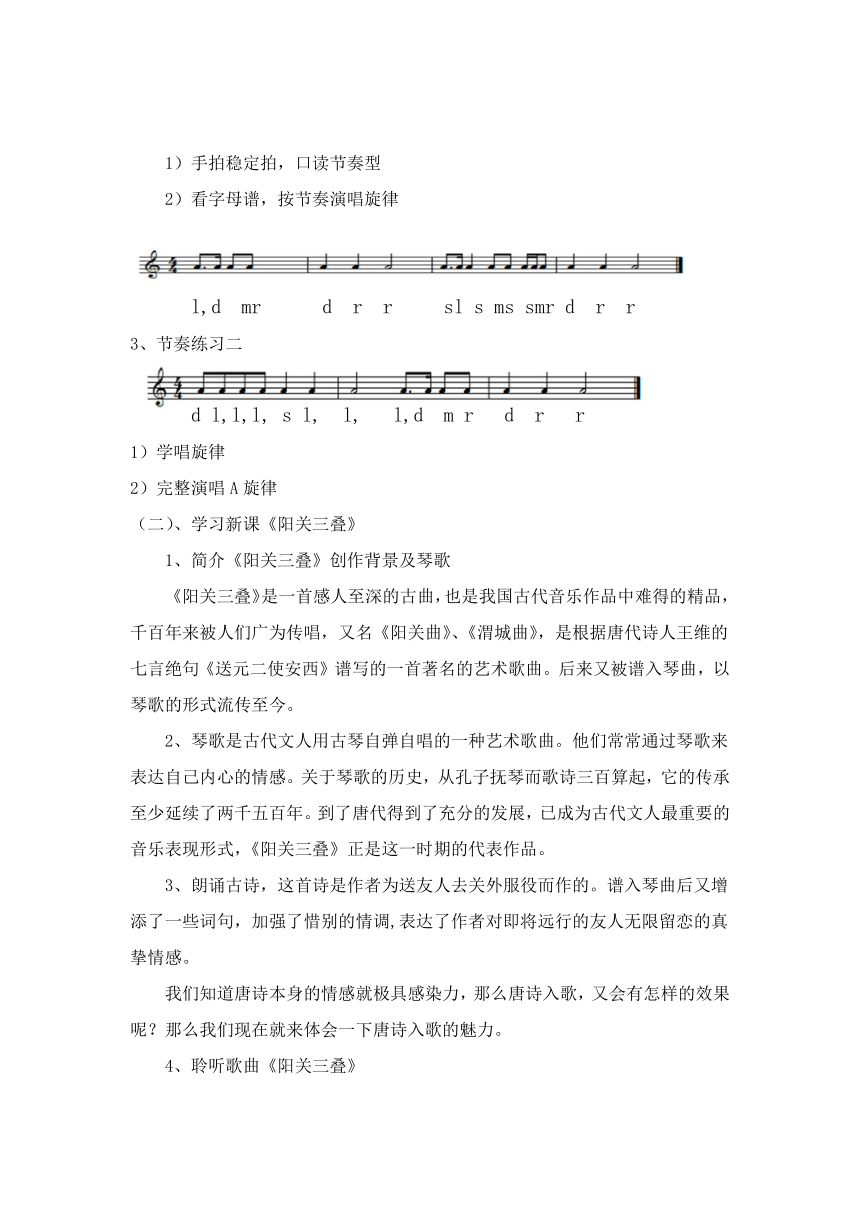

3、节奏练习二

d l,l,l, s l, l, l,d m r d r r

1)学唱旋律

2)完整演唱A旋律

(二)、学习新课《阳关三叠》

1、简介《阳关三叠》创作背景及琴歌

《阳关三叠》是一首感人至深的古曲,也是我国古代音乐作品中难得的精品,千百年来被人们广为传唱,又名《阳关曲》、《渭城曲》,是根据唐代诗人王维的七言绝句《送元二使安西》谱写的一首著名的艺术歌曲。后来又被谱入琴曲,以琴歌的形式流传至今。

2、琴歌是古代文人用古琴自弹自唱的一种艺术歌曲。他们常常通过琴歌来表达自己内心的情感。关于琴歌的历史,从孔子抚琴而歌诗三百算起,它的传承至少延续了两千五百年。到了唐代得到了充分的发展,已成为古代文人最重要的音乐表现形式,《阳关三叠》正是这一时期的代表作品。

3、朗诵古诗,这首诗是作者为送友人去关外服役而作的。谱入琴曲后又增添了一些词句,加强了惜别的情调,表达了作者对即将远行的友人无限留恋的真挚情感。

我们知道唐诗本身的情感就极具感染力,那么唐诗入歌,又会有怎样的效果呢?那么我们现在就来体会一下唐诗入歌的魅力。

4、聆听歌曲《阳关三叠》

在聆听的过程中感受歌曲用了什么样的音调速度来表现歌曲的情感?

这首歌曲旋律悠扬、质朴、略带点忧伤的意境和情绪,它用低沉的音调、缓慢的速度,深情而含蓄表达了作者送别友人时那种依依不舍的离别之情。

与古代相比,我们现在的通讯工具和交通工具非常的发达,可以打电话、发微信很快就可以了解朋友的信息,坐飞机、坐火车很快就能见到友人。而在古代一分别要几年、几十年、甚至是一生不能见面,因此古人对分别特别的看重。

由此可见,音乐与诗词的结合,把生活中常有的离情别绪表达的淋漓尽致。唐代诗人谈到此曲赞叹不已,李商隐说:红绽樱桃含白雪,断肠声里唱阳关,白居易说:最忆阳关唱,珍珠一串歌。千百年来传唱不绝。现在我们一起学唱歌曲。

5、填词演唱歌曲A段旋律分析歌曲旋律线特点:

渭城朝雨 邑 轻 尘 客 舍 青 青 柳 色 新

1)体验第一叠上阕 第一二乐句分析旋律线特点

第一句旋律自下而上,向上行进的忧伤 节奏前紧后疏,符点节奏忧伤中的动力。第二句音区比第一句变高,高亢激昂的色彩,与首句形成抑扬的对比

“柳色新”暗示离别在即,古人有折柳赠别的习俗,因此在唐诗宋词中常有借杨柳以寓离别意,演唱时带有依依惜别之情。)

劝君更尽 一 杯 酒, 西出 阳关 无 故 人

2)体验第一叠上阕 第三、四乐句

第三句旋律走向急转直下到了歌曲最低音,节奏与一二句有较大变化,

情绪深沉而激动,迎合了起承转合的转。

第四句旋律与第一句完全一致,一、四句形成完整的起合对仗关系

(3)完整演唱A段旋律,注意乐句的呼吸和速度。

同学们的演唱充满了真情,从大家的歌声中我捕捉到了一种淡淡的忧伤和离愁之情。我们把王维的原诗叫做每段的上阕,经过后来加上的副歌叫做下阕

6、学唱B段旋律

强调每句旋律走向上的强弱变化,注意“第二句”前十六后八的节奏,注意唱满句尾两拍的时值,注意“遄行”句八度音程的音准,第二个“遄行”比第一个多了一拍(生唱);唱准附点四分音符和八分音符的节奏,注意“历历苦”的重音记号,通过力度变化表现对友人的关切之情。八度大跳之后,情绪不再收敛,到达歌曲的高潮,象一股洪流爆发。

遄,快的意思,路途很遥远,途中要经历很多关山和渡口,要经历千辛万苦,再苦在累你也要保重自己啊。朴实的语言,道出对友人的关心,这一别不知何时才能相见只能盼望着鸿雁传书了。

我能在这首歌里看到蒙蒙轻纱笼罩的雨后小巷,看到雨后吐露新芽的柳树,还能看到两袖清风,抱拳永别的友人,更能看到挂在他们脸上的一行清泪,这是多么“唯美”的画面呀!

这首歌曲共分三大段,用一个基本曲调将原诗反复咏唱三遍。因此称为"三叠"。教材中选用的是一部分,也就是其中的一叠。阳关是一个地名,所以歌曲叫《阳关三叠》,曲中还有一个地名——“渭城”,所以歌曲又叫《渭城曲》《阳关曲》。

7 、引导学生用流畅圆润的声音完整演唱歌曲。

(三)、拓展

1、对比欣赏合唱曲《阳关三叠》

边听边思考:共听到了几次相同的旋律?注意他们的演唱类型

加入合唱效果后又有了哪些新的感受?

(教师总结:加入各个声部后音色丰富、浑厚,层次分明,力度的起伏突出了歌曲的高潮,音乐的表现力也更丰富了,表现的情感更加细腻了。)

合唱曲《阳关三叠》是作曲家王振亚1954年根据琴歌《阳关三叠》改编的,第一、二叠的前段均由两部女生唱出,歌声含蓄深情,后段合唱进入,抒发作者依依惜别的不舍以及对远行挚友的时时思念之情。第三叠由女高音领唱与合唱共同演唱,送别之情更显激动,心中无限感伤,歌曲的别离情绪达到高潮。

2、师生演奏古筝曲《阳关三叠》

(四)、课堂小结:同学们,人生难得是欢聚,惟有别离多!今天这节课让我们感受古人依依不舍送别之情,也体验了《阳关三叠》的风格特点,希望今后大家能继续关注和热爱我国古代的音乐文化 。

七、教学设计的特点

琴歌对于学生来说,遥远陌生,很少触及。而在这节课的学习中以最直观的方式让学生了解了琴歌的艺术形式,在聆听感受古曲,学唱琴歌的过程中,激发了学生学习兴趣,促进了教学目标的达成。

八、教学反思

本节课的学习我觉得在有限的40分钟里,让学生体验到了古曲《阳关三叠》的魅力,很好的完成了教学目标。教师在课前进行了大量的琴歌知识学习,从中提炼出符合学生学习的知识点设计到教学中,加强了自身专业素养的提升。学生们的学习积极性很高。不足的地方是学生参与体验方式不够多样。一节课下来学生的情感没能得到恰当表达,感受不到歌唱带来的愉悦和满足。学生参与体验方式还不够多样,在今后的教学中还应加强设计多种音乐体验的方式。

指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课指导思想是:以音乐审美为核心,通过《阳关三叠》了解琴歌,激发学生对我国古代音乐文化的兴趣、培养对优秀民族音乐文化的情感,增强民族自豪感。

(二)理论依据

《音乐课标》中明确指出:音乐教育以审美为核心,并贯穿音乐教学的全过程。音乐教学中牢牢把握情感原则,不时点燃学生的情感火花,会有效的打开学生的心灵之窗,使他们在古曲音乐中享受美感,陶冶情操。本节课以欣赏《阳关三叠》旋律为主线,贯穿整个教学过程,以歌唱为切入点,让学生们在歌声中体验中国古代音乐中的美感。在教学实践过程中,使学生加深对中国音乐文化的认识、理解和体悟,传承中国音乐文化,培养热爱中华民族音乐文化的感情,增进民族自豪感自信心,增强爱国主义情感。”

二、教学背景分析:

教材分析:

《阳关山叠》为中国十大古琴曲之一,也是我国古代音乐作品中的精品,千百年来被人们广为传唱。 这首乐曲产生于唐代,是根据唐代诗人王维的《送元二使安西》诗谱写而成的,后来又被谱入琴曲,以琴歌的形式流传至今。歌曲旋律悠扬古朴深沉,略带伤感,将友人离别时难舍难分之情表现得淋漓尽致。原诗是:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”特别是“遄行、遄行”八度的大跳,寄托了对友人无限的关爱之情。

(二)、学生情况:

我校是一所农村寄宿制学校,学生音乐基础相对薄弱,但上课专注度高,听讲认真,初三的学生经过近两年多的音乐知识学习,具备一定的识谱视唱能力,部分学生能够认识音符唱名,但对个别音高还不能完全准确演唱。根据这一特点,我从学习节奏,旋律,歌词这样的环节逐层深入,尽可能让学生参与到音乐实践活动中来,再聆听感受歌曲送别友人时的真挚情谊。

三、教学目标

(一)、知识与技能

1、感受体验《阳关三叠》的音乐情绪及所表达的离别之情

2、学唱歌曲《阳关三叠》

3、了解琴歌的艺术形式发展历史

(二)过程与方法

1、在探究音乐节奏旋律的过程中,使学生体会歌曲的情绪,并从中获得相互合作、参与音乐、表现音乐的乐趣。

2、对比欣赏独唱与合唱版《阳关三叠》不同音乐的表现力

(三)情感、态度、价值观

通过《阳关三叠》让学生了解、体验中国古代音乐中的离别之情,培养学生对中国古代音乐的热爱。

四、教学重点:

对歌曲的节奏旋律进行探究学习,并用柔和连贯的声音演唱歌曲

演唱《阳关三叠》旋律时,注意力度,速度的把握和气息的控制

五、教学难点:

唱准歌曲《阳关三叠》中附点音符及八度音程

体会歌曲忧伤惜别的情感

六、教学方法:视唱法、听赏法、讨论法

七、教学过程:

(一)基础练习:

1、长音练习 l,-d-m-l

2、节奏练习一:

1)手拍稳定拍,口读节奏型

2)看字母谱,按节奏演唱旋律

l,d mr d r r sl s ms smr d r r

3、节奏练习二

d l,l,l, s l, l, l,d m r d r r

1)学唱旋律

2)完整演唱A旋律

(二)、学习新课《阳关三叠》

1、简介《阳关三叠》创作背景及琴歌

《阳关三叠》是一首感人至深的古曲,也是我国古代音乐作品中难得的精品,千百年来被人们广为传唱,又名《阳关曲》、《渭城曲》,是根据唐代诗人王维的七言绝句《送元二使安西》谱写的一首著名的艺术歌曲。后来又被谱入琴曲,以琴歌的形式流传至今。

2、琴歌是古代文人用古琴自弹自唱的一种艺术歌曲。他们常常通过琴歌来表达自己内心的情感。关于琴歌的历史,从孔子抚琴而歌诗三百算起,它的传承至少延续了两千五百年。到了唐代得到了充分的发展,已成为古代文人最重要的音乐表现形式,《阳关三叠》正是这一时期的代表作品。

3、朗诵古诗,这首诗是作者为送友人去关外服役而作的。谱入琴曲后又增添了一些词句,加强了惜别的情调,表达了作者对即将远行的友人无限留恋的真挚情感。

我们知道唐诗本身的情感就极具感染力,那么唐诗入歌,又会有怎样的效果呢?那么我们现在就来体会一下唐诗入歌的魅力。

4、聆听歌曲《阳关三叠》

在聆听的过程中感受歌曲用了什么样的音调速度来表现歌曲的情感?

这首歌曲旋律悠扬、质朴、略带点忧伤的意境和情绪,它用低沉的音调、缓慢的速度,深情而含蓄表达了作者送别友人时那种依依不舍的离别之情。

与古代相比,我们现在的通讯工具和交通工具非常的发达,可以打电话、发微信很快就可以了解朋友的信息,坐飞机、坐火车很快就能见到友人。而在古代一分别要几年、几十年、甚至是一生不能见面,因此古人对分别特别的看重。

由此可见,音乐与诗词的结合,把生活中常有的离情别绪表达的淋漓尽致。唐代诗人谈到此曲赞叹不已,李商隐说:红绽樱桃含白雪,断肠声里唱阳关,白居易说:最忆阳关唱,珍珠一串歌。千百年来传唱不绝。现在我们一起学唱歌曲。

5、填词演唱歌曲A段旋律分析歌曲旋律线特点:

渭城朝雨 邑 轻 尘 客 舍 青 青 柳 色 新

1)体验第一叠上阕 第一二乐句分析旋律线特点

第一句旋律自下而上,向上行进的忧伤 节奏前紧后疏,符点节奏忧伤中的动力。第二句音区比第一句变高,高亢激昂的色彩,与首句形成抑扬的对比

“柳色新”暗示离别在即,古人有折柳赠别的习俗,因此在唐诗宋词中常有借杨柳以寓离别意,演唱时带有依依惜别之情。)

劝君更尽 一 杯 酒, 西出 阳关 无 故 人

2)体验第一叠上阕 第三、四乐句

第三句旋律走向急转直下到了歌曲最低音,节奏与一二句有较大变化,

情绪深沉而激动,迎合了起承转合的转。

第四句旋律与第一句完全一致,一、四句形成完整的起合对仗关系

(3)完整演唱A段旋律,注意乐句的呼吸和速度。

同学们的演唱充满了真情,从大家的歌声中我捕捉到了一种淡淡的忧伤和离愁之情。我们把王维的原诗叫做每段的上阕,经过后来加上的副歌叫做下阕

6、学唱B段旋律

强调每句旋律走向上的强弱变化,注意“第二句”前十六后八的节奏,注意唱满句尾两拍的时值,注意“遄行”句八度音程的音准,第二个“遄行”比第一个多了一拍(生唱);唱准附点四分音符和八分音符的节奏,注意“历历苦”的重音记号,通过力度变化表现对友人的关切之情。八度大跳之后,情绪不再收敛,到达歌曲的高潮,象一股洪流爆发。

遄,快的意思,路途很遥远,途中要经历很多关山和渡口,要经历千辛万苦,再苦在累你也要保重自己啊。朴实的语言,道出对友人的关心,这一别不知何时才能相见只能盼望着鸿雁传书了。

我能在这首歌里看到蒙蒙轻纱笼罩的雨后小巷,看到雨后吐露新芽的柳树,还能看到两袖清风,抱拳永别的友人,更能看到挂在他们脸上的一行清泪,这是多么“唯美”的画面呀!

这首歌曲共分三大段,用一个基本曲调将原诗反复咏唱三遍。因此称为"三叠"。教材中选用的是一部分,也就是其中的一叠。阳关是一个地名,所以歌曲叫《阳关三叠》,曲中还有一个地名——“渭城”,所以歌曲又叫《渭城曲》《阳关曲》。

7 、引导学生用流畅圆润的声音完整演唱歌曲。

(三)、拓展

1、对比欣赏合唱曲《阳关三叠》

边听边思考:共听到了几次相同的旋律?注意他们的演唱类型

加入合唱效果后又有了哪些新的感受?

(教师总结:加入各个声部后音色丰富、浑厚,层次分明,力度的起伏突出了歌曲的高潮,音乐的表现力也更丰富了,表现的情感更加细腻了。)

合唱曲《阳关三叠》是作曲家王振亚1954年根据琴歌《阳关三叠》改编的,第一、二叠的前段均由两部女生唱出,歌声含蓄深情,后段合唱进入,抒发作者依依惜别的不舍以及对远行挚友的时时思念之情。第三叠由女高音领唱与合唱共同演唱,送别之情更显激动,心中无限感伤,歌曲的别离情绪达到高潮。

2、师生演奏古筝曲《阳关三叠》

(四)、课堂小结:同学们,人生难得是欢聚,惟有别离多!今天这节课让我们感受古人依依不舍送别之情,也体验了《阳关三叠》的风格特点,希望今后大家能继续关注和热爱我国古代的音乐文化 。

七、教学设计的特点

琴歌对于学生来说,遥远陌生,很少触及。而在这节课的学习中以最直观的方式让学生了解了琴歌的艺术形式,在聆听感受古曲,学唱琴歌的过程中,激发了学生学习兴趣,促进了教学目标的达成。

八、教学反思

本节课的学习我觉得在有限的40分钟里,让学生体验到了古曲《阳关三叠》的魅力,很好的完成了教学目标。教师在课前进行了大量的琴歌知识学习,从中提炼出符合学生学习的知识点设计到教学中,加强了自身专业素养的提升。学生们的学习积极性很高。不足的地方是学生参与体验方式不够多样。一节课下来学生的情感没能得到恰当表达,感受不到歌唱带来的愉悦和满足。学生参与体验方式还不够多样,在今后的教学中还应加强设计多种音乐体验的方式。

同课章节目录

- 第一单元 华夏古韵

- 唱歌 阳关三叠

- 欣赏 原始狩猎图

- 欣赏 哀郢

- 欣赏 楚商

- 欣赏 流水

- 欣赏 杏花天影

- 音乐故事 广陵散

- 第二单元 梨园风采

- 欣赏 海岛冰轮初转腾

- 欣赏 我正在城楼观山景

- 学唱京剧 儿行千里母担忧

- 欣赏 游园惊梦

- 欣赏 智斗

- 欣赏 打虎上山

- 第三单元 西乐撷英(一)

- 唱歌 英雄凯旋歌

- 欣赏 G弦上的咏叹调

- 欣赏 小夜曲

- 欣赏 c小调第五(命运)交响曲

- 音乐家故事 贝多芬与《月光奏鸣曲》

- 欣赏 g小调第四十交响曲

- 竖笛演奏 小步舞曲

- 第四单元 神州音韵(四)

- *唱歌 在那遥远的地方

- 欣赏 大漠之夜

- 欣赏 玛依拉

- 欣赏 阳光照耀着塔什库尔干

- *唱歌 牧歌

- 欣赏 万马奔腾

- 选听 乌夏克木卡姆

- 选听 半个月亮爬上来

- 第五单元 音乐故事(一)

- 欣赏 梁山伯与祝英台

- 唱歌 化蝶

- 欣赏 十面埋伏

- 欣赏 《长恨歌》选段

- 第六单元 夏日情怀

- 唱歌 夏日泛舟海上

- 欣赏 夏夜

- 欣赏 六月——船歌

- 欣赏 彩云追月

- 选听 夏日里最后一朵玫瑰

- 竖笛演奏 美丽的梦神

- 我的音乐网页

- 乐理知识

- 乐器常识

- 发声练习

- 视唱