【2024高考真题分类汇编】28实验与探究(含解析)

文档属性

| 名称 | 【2024高考真题分类汇编】28实验与探究(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-16 16:27:52 | ||

图片预览

文档简介

28实验与探究

1.(2024·6月浙江卷)在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的。这一事实为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了( )

A. 化石证据

B. 比较解剖学证据

C. 胚胎学证据

D. 分子水平证据

【答案】D

【解析】

【分析】◆化石:指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为特征。过对大量化石证据的研究发现,生物进化的顺序:有共同的祖先,由简单到复杂,由高等到低等,由水生到陆生等。

◆比较解剖学证据:研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据。如:人与蝙蝠、鲸与猫都具有相似的脊椎骨组成的脊柱,说明这些动物是由共同祖先进化而来的。

◆胚胎学:指研究动植物胚胎的形成和发育过程的学科。比较不同动物以及人的胚胎发育过程,也可以看到进化的蛛丝马迹。脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段,这个证据支持了任何其他脊椎动物有共同祖先的观点。如:人的胚胎在发育早期会出现鳃裂和尾,与鱼的胚胎在发育早期相似。

◆细胞和分子水平的证据:当今生物有许多共同的特征,比如都能进行代谢、生长和增殖的细胞,细胞有共同的物质基础和结构基础,这是对生物有共同祖先这一论点的有力支持。不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类的亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序。

【选项解读】A、化石证据需要提供化石,题目中并未出现化石。A错误

B、比较解剖学需要有对照组,题目中未出现对照组。B错误

C、需要比较不同生物类群的胚胎,找出胚胎发育阶段的相似点和不同点,从而推测出不同生物类群有共同的祖先。C错误

D、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类的亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序。rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的,属于分子水平的证据。D正确

故选D。

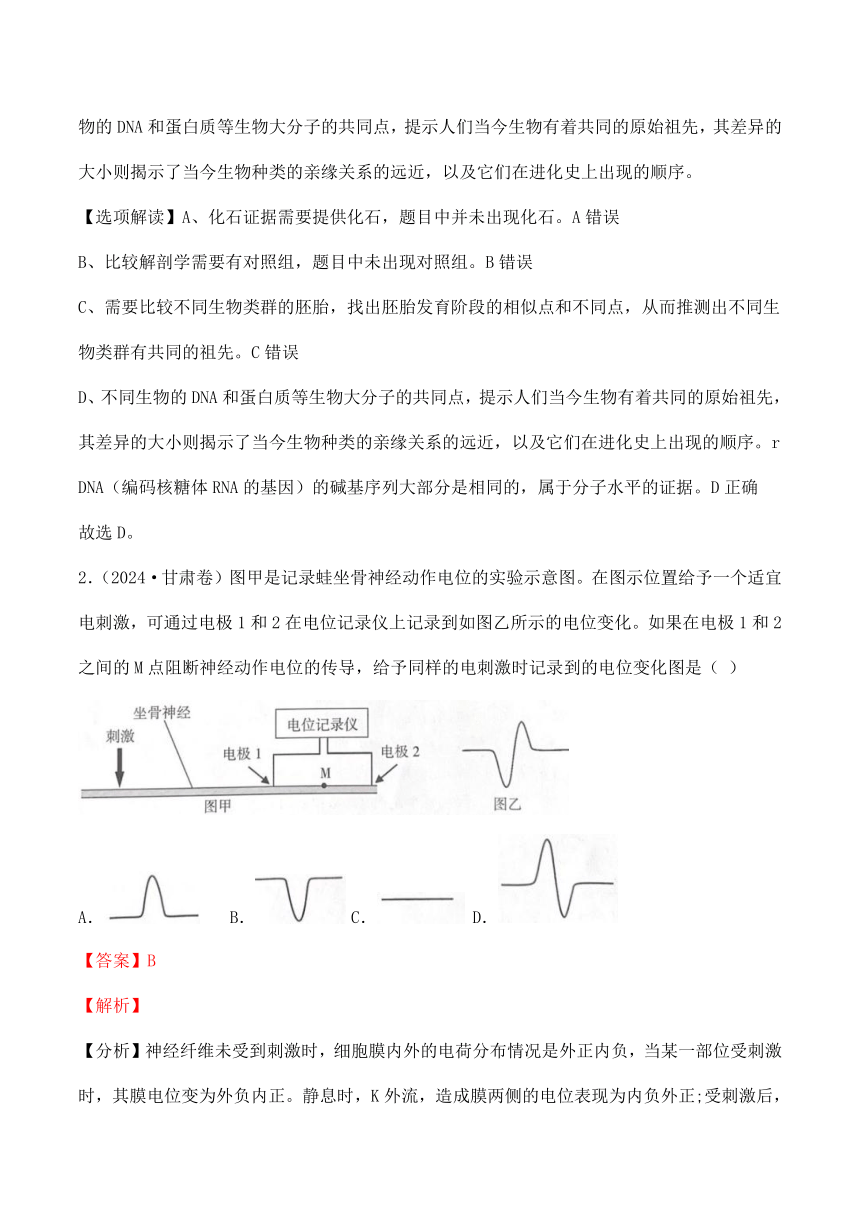

2.(2024·甘肃卷)图甲是记录蛙坐骨神经动作电位的实验示意图。在图示位置给予一个适宜电刺激,可通过电极1和2在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化。如果在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,给予同样的电刺激时记录到的电位变化图是( )

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Naa内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。

【选项解读】A、分析题意,在图示位置给予一个适宜电刺激,由于兴奋先后到达电极1和电极2,则电位记录仪会发生两次方向相反的偏转,可通过电极1和2在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化。如果在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,兴奋只能传导至电极1,无法传至电极2,只发生一次偏转,对应的图形应是图乙中的前半段。A错误

B、在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,兴奋只能传导至电极1,无法传至电极2,只发生一次偏转,对应的图形应是图乙中的前半段。B正确

C、C图表示电位记录仪不发生偏转,与题意不符。C错误

D、电位只发生一次偏转,D图中电位有两次偏转。D错误

故选B。

3.(2024·山东卷)关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列说法正确的是( )

A. 整个提取过程中可以不使用离心机

B. 研磨液在4℃冰箱中放置几分钟后,应充分摇匀再倒入烧杯中

C. 鉴定过程中DNA双螺旋结构不发生改变

D. 仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰

【答案】A

【解析】

【分析】DNA的粗提取与鉴定的实验原理是: ①DNA的溶解性,DNA和蛋白质等其他成分在不同 浓度的氯化钠溶液中的溶解度不同,利用这一特点可 以选择适当浓度的盐溶液可以将DNA溶解或析出, 从而达到分离的目的; ②DNA不溶于酒精溶液,细胞中的某些蛋白质可以溶解于酒精,利用这一原理可以将蛋白质和DNA进一步分离; ③在沸水浴的条件下DNA遇二苯胺会呈现蓝色。

【选项解读】A、在DNA的粗提取与鉴定实验中,可将获得的研磨液用纱布过滤后,在4℃的冰箱中放置几分钟,再取上清液,也可以直接将研磨液用离心机进行离心后取上清液。A正确

B、研磨液在4℃冰箱中放置几分钟后,DNA在上清液中,应取上清液倒入烧杯中。B错误

C、鉴定过程中用沸水浴加热,DNA双螺旋结构会发生改变。C错误

D、加入二苯胺试剂后沸水浴处理时间要在5分钟以上,且要等到冷却后再观察结果,这样才可以观察到较为明显的显色反应,仅设置一个对照组可以排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰。D错误

故选A。

4.(2024·河北高考)下列相关实验操作正确的是( )

A. 配制PCR反应体系时,加入等量的4种核糖核苷酸溶液作为扩增原料

B. 利用添加核酸染料的凝胶对PCR产物进行电泳后,在紫外灯下观察结果

C. 将配制的酵母培养基煮沸并冷却后,在酒精灯火焰旁倒平板

D. 将接种环烧红,迅速蘸取酵母菌液在培养基上划线培养,获得单菌落

【答案】B

【解析】

【分析】PCR的原理是DNA复制,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸。琼脂糖凝胶制备中加入的核酸染料能与DNA分子结合,利用添加核酸染料的凝胶对PCR产物进行电泳后,在紫外灯下观察结果。

【选项解读】A、PCR的原理是DNA复制,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸,配制PCR反应体系时,加入4种脱氧核糖核苷酸的等量混合液作为扩增原料。A错误

B、琼脂糖凝胶制备中加入的核酸染料能与DNA分子结合,凝胶中的DNA分子通过染色,可以在波长为300nm的紫外灯下被检测出来。B正确

C、将配制的酵母培养基高温灭菌并冷却到不烫手(50℃左右)后,在酒精灯火焰旁倒平板。C错误

D、将接种环烧红,待冷却后(避免菌种被烫死),蘸取酵母菌液在培养基上划线培养,获得单菌落。D错误

故选B。

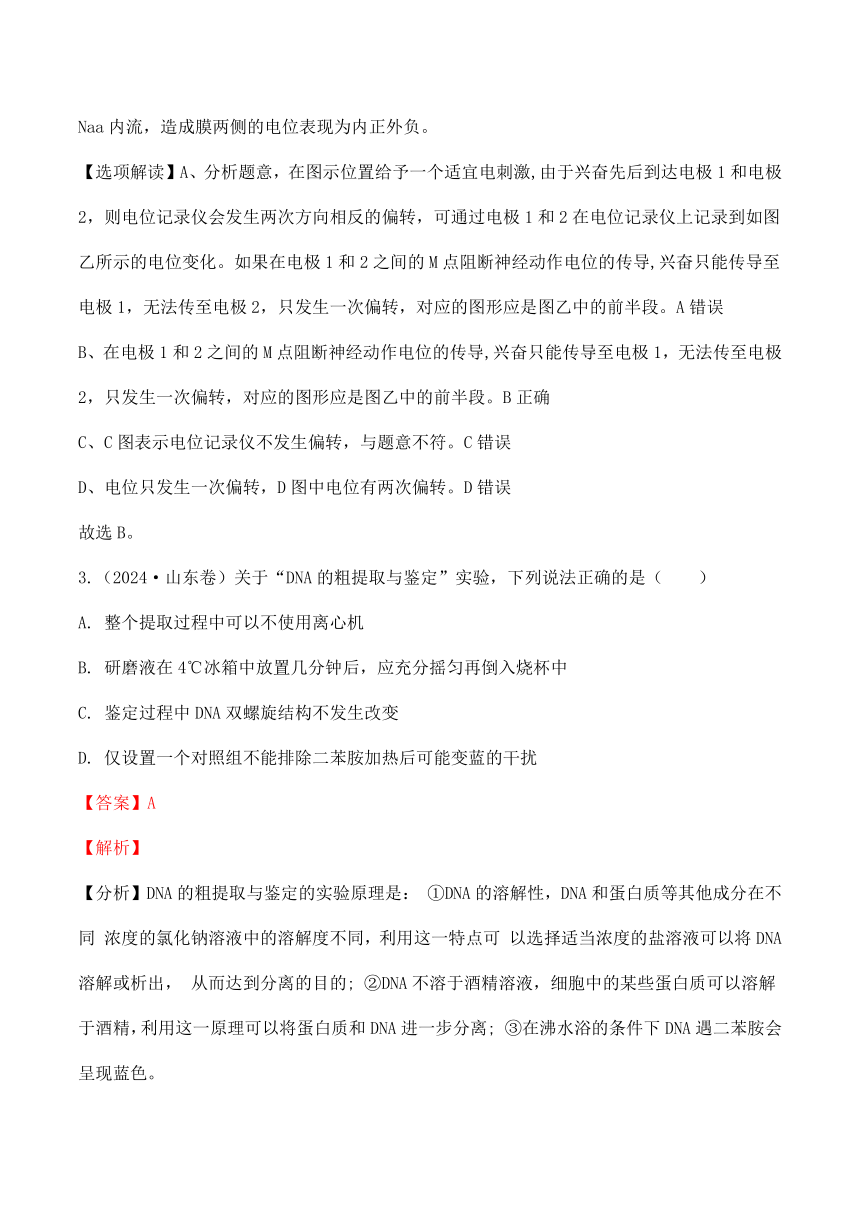

5.(2024·甘肃卷)土壤镉污染影响粮食生产和食品安全,是人类面临的重要环境问题。种植富集镉的植物可以修复镉污染的土壤。为了筛选这些植物,某科研小组研究了土壤中添加不同浓度镉后植物A和B的生长情况,以不添加镉为对照(镉含量0.82mg·kg-1)。一段时间后,测量植物的地上、地下生物量和植物体镉含量,结果如下表。下列叙述错误的是( )

镉浓度(mg·kg-1) 地上生物量(g·m-2) 地下生物量(g·m-2) 植物体镉含量(mg·kg-1)

植物A 植物B 植物A 植物B 植物A 植物B

对照 120.7 115.1 23.5 18.0 2.5 2.7

2 101.6 42.5 15.2 7.2 10.1 5.5

5 105.2 35.2 14.3 4.1 12.9 7.4

10 97.4 28.3 12.1 2.3 27.4 11.6

A.在不同浓度的镉处理下,植物A和B都发生了镉的富集

B.与植物A相比,植物B更适合作为土壤镉污染修复植物

C.在被镉污染的土壤中,镉对植物B生长的影响更大

D.若以两种植物作动物饲料,植物A的安全风险更大

【答案】B

【解析】

【分析】本实验的目的是为了筛选可以修复锅污染土壤的植物,自变量为锅的浓度和植物种类,因变量为植物的地上、地下生物量和植物体锅含量。

【选项解读】A、由表可知,与对照组相比,不同浓度的镉处理下,植物A和B的植物体镉含量都有所增加,说明植物A和B都发生了镉的富集。A正确

B、由表可知,在不同浓度的镉处理下,植物A的植物体镉含量,地上生物量和地下生物量都高于植物B,所以与植物B相比,植物A更适合作为土壤镉污染修复植物。B错误

C、由表可知,在相同的镉浓度处理下,植物A的地上生物量和地下生物量都高于植物B,说明在被镉污染的土壤中,镉对植物B生长的影响更大。C正确

D、由表可知,在不同浓度的镉处理下,植物A的植物体镉含量高于植物B,说明植物A对镉的富集能力更强,若以植物A作动物饲料,镉会沿着食物链富集,安全风险更大。D正确

故选B。

6.(2024·安徽高考)下列关于“DNA 粗提取与鉴定”实验的叙述,错误的是( )

A. 实验中如果将研磨液更换为蒸馏水,DNA提取的效率会降低

B. 利用DNA和蛋白质在酒精中的溶解度差异,可初步分离DNA

C. DNA在不同浓度NaC1溶液中溶解度不同,该原理可用于纯化DNA粗提物

D. 将溶解的DNA粗提物与二苯胺试剂反应,可检测溶液中是否含有蛋白质杂质

【答案】D

【解析】

【分析】DNA粗提取和鉴定的原理:

(1)DNA的溶解性:DNA和蛋白质等其他成分在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同;DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精;DNA对酶、高温和洗涤剂的耐受性。

(2)DNA的鉴定:在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色。

【选项解读】A、研磨液有利于DNA的溶解,换为蒸馏水,DNA提取的效率会降低。A正确

B、DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精,可分离DNA。B正确

C、DNA在NaCl溶液中的溶解度随着NaCl浓度的变化而改变,因此可用不同浓度的NaCl溶液对DNA进行粗提取。C正确

D、在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色,二苯胺试剂用于鉴定DNA。D错误

故选D。

7.(2024·安徽高考)植物细胞悬浮培养技术在生产中已得到应用。某兴趣小组尝试利用该技术培养胡萝卜细胞并获取番茄红素,设计了以下实验流程和培养装置(如图),请同学们进行评议。下列评议不合理的是( )

A. 实验流程中应该用果胶酶等处理愈伤组织,制备悬浮细胞

B. 装置中的充气管应置于液面上方,该管可同时作为排气管

C. 装置充气口需要增设无菌滤器,用于防止杂菌污染培养液

D. 细胞培养需要适宜的温度,装置需增设温度监测和控制设备

【答案】B

【解析】

【分析】植物细胞培养是指在离体条件下对单个植物细胞或细胞团进行培养使其增殖的技术。

【选项解读】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,欲利用愈伤组织制备悬浮细胞,可用纤维素酶和果胶酶进行处理愈伤组织。A正确

B、装置中的充气管应置于液面下方,以利于培养液中的溶氧量的增加,该管不能同时作为排气管。B错误

C、为了防止杂菌污染培养液,装置充气口需要增设无菌滤器。C正确

D、细胞培养时需要保证适宜的温度,因此装置需增设温度监测和控制设备。D正确

故选B。

8.(2024·吉林卷)(多选) 研究人员对小鼠进行致病性大肠杆菌接种,构建腹泻模型。用某种草药进行治疗,发现草药除了具有抑菌作用外,对于空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A. 水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白的协助扩散为辅

B. 模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻

C. 治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,缓解腹泻,减少致病菌排放

D. 治疗后回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加

【答案】BCD

【解析】

【分析】◆自由扩散是物质从高浓度扩散至低浓度,不需要载体协助也不消耗能量;协助扩散是物质从高浓度扩散至低浓度,需要转运蛋白协助,但不消耗能量,转运速率受转运蛋白数量制约。

◆水通道蛋白是一种位于细胞膜上的蛋白质(内在膜蛋白),在细胞膜上组成“孔道”,可控制水在细胞的进出,就像是“细胞的水泵”一样。

【选项解读】A、水分子跨膜运输的主要方式是经过水通道蛋白的协助扩散。A错误

B、模型组空肠AQP3相对表达量降低,空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻。B正确

C、治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,对水的转运增加,缓解腹泻,减少致病菌排放。C正确

D、治疗组回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加。D正确

故选BCD。

9.(2024·全国甲卷)合理使用消毒液有助于减少传染病的传播。某同学比较了3款消毒液A、B、C杀灭细菌的效果,结果如图所示。回答下列问题。

(1)该同学采用显微镜直接计数法和菌落计数法分别测定同一样品的细菌数量,发现测得的细菌数量前者大于后者,其原因是________________________。

(2)该同学从100 mL细菌原液中取1 mL加入无菌水中得到10 mL稀释菌液,再从稀释菌液中取200 μL涂布平板,菌落计数的结果为100,据此推算细菌原液中细菌浓度为________________个/mL。

(3)菌落计数过程中,涂布器应先在酒精灯上灼烧,冷却后再涂布。灼烧的目的是________,冷却的目的是________________________。

(4)据图可知杀菌效果最好的消毒液是________,判断依据是________________。(答出两点即可)

(5)鉴别培养基可用于反映消毒液杀灭大肠杆菌效果。大肠杆菌在伊红美蓝培养基上生长的菌落呈________色。

【答案】(1)前者微生物分散的活菌和死菌一起计数,后者存在多个活菌形成一个菌落的情况且只计数活菌 (2)5000

(3) ① 杀死涂布器上可能存在的微生物,防止涂布器上可能存在的微生物污染 ② 防止温度过高杀死菌种

(4) ① A ② A消毒液活菌数减少量最多,且杀菌时间较短,效率最高

(5)黑

【解析】

【分析】平板划线法是通过接种环在琼脂固体培养基表面连续划线的操作。将聚集的菌种逐步稀释分散到培养基的表面。在数次划线后培养,可以分离到由一个细胞繁殖而来的肉眼可见的子细胞群体,这就是菌落。稀释涂布平板法是将菌液进行一系列的梯度稀释,然后将不同稀释度的菌液分别涂布到琼脂固体培养基的表面,进行培养。分为系列稀释操作和涂布平板操作两步。

【小问详解】

(1)显微镜直接计数法把死菌和活菌一起计数。菌落计数法计数只计活菌数,还可能存在多个活菌形成一个菌落的情况,故前者的数量多于后者。

(2)从100 mL细菌原液中取1 mL加入无菌水中得到10 mL稀释菌液,即稀释了10倍,1mL细菌原液中细菌浓度=(菌落数÷菌液体积)×稀释倍数=(100÷200 μL)×10个=5000个。

(3)菌落计数过程中,涂布器应先在酒精灯上灼烧,冷却后再涂布。灼烧目的是杀死涂布器上可能存在的微生物,防止涂布器上可能存在的微生物污染,冷却的目的是防止温度过高杀死菌种。

(4)A消毒液活菌数减少量最多,且杀菌时间较短,效率最高,因此A消毒液杀菌效果最好。

(5)大肠杆菌在伊红美蓝培养基上生长的菌落呈黑色。

10.(2024·1月浙江卷)红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶(PAL)能催化苯丙氨酸生成桂皮酸,进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取 PAL 酶液,测定 PAL 的活性,测定过程如下表。

步骤 处理 试管1 试管2

① 苯丙氨酸 1.0 mL 1.0 mL

② HCl 溶液(6 moL/L) 0.2 mL 0.2 mL

③ PAL酶液 1.0 mL 1.0 mL

④ 试管1加0.2 mL H2O。2支试管置30℃水浴1小时

⑤ HCl 溶液(6 moL/L) 0.2 mL

⑥ 试管2加0.2 mL H2O。2支试管置30℃水浴1小时

下列叙述错误的是 ( )

A. 低温提取以避免PAL 失活

B. 30℃水浴1小时使苯丙氨酸完全消耗

C. ④加H O补齐反应体系体积

D. ⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应

【答案】D

【解析】

【分析】◆酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA

◆酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。

◆影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低,另外低温不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使变性失活

【选项解读】A、温度过高,荫失活,因此本实验采用低温提取,以避免PAL失活。A正确

B、因为试管2在②中加入了HCl,酶已经变性失活,故不会消耗底物萃丙氨酸。B错误

C、④加H 0,补齐了②试管1没有加入的液体的体积,即补齐反应体系体积,保存无关变量相同。C正确

D、pH过低或过高酶均会失活,⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应。D正确

11.(2024·广东卷)某些肿瘤细胞表面的PD-L1与细胞毒性T细胞(CTL)表面的PD-1结合能抑制CTL的免疫活性,导致肿瘤免疫逃逸。免疫检查点疗法使用单克隆抗体阻断PD-Ll和PD-1的结合,可恢复CTL的活性,用于肿瘤治疗。为进一步提高疗效,研究者以黑色素瘤模型小鼠为材料,开展该疗法与化疗的联合治疗研究。部分结果见图。

回答下列问题:

(1)据图分析, 疗法的治疗效果最佳,推测其原因是 。

(2)黑色素瘤细胞能分泌吸引某类细胞靠近的细胞因子CXCL1。为使CTL响应此信号,可在CTL中导入 基因后再将其回输小鼠体内,从而进一步提高治疗效果。该基因的表达产物应定位于CTL的 (答位置)且基因导入后不影响CTL 的能力。

(3)某兴趣小组基于现有抗体—药物偶联物的思路提出了两种药物设计方案。方案一:将化疗药物与PD-L1 单克隆抗体结合在一起。方案二:将化疗药物与PD-1单克隆抗体结合在一起。你认为方案 (填“一”或“二”)可行,理由是 。

【答案】(1)联合该疗法 既发挥了化疗药物的作用,也增加了活化的CTL数量

(2)CXCL1受体 (细胞膜)表面 杀伤肿瘤细胞

(3)一 方案一的偶联物既可阻断PD-1与PD-LI结合,恢复CTL的活性,又使化疗药物靶向肿瘤细胞

【解析】

【分析】根据题图可知,肿瘤细胞表面的PD-L1通过与T细胞表面的PD-1蛋白特异性结合,抑制T细胞增殖分化,从而逃避免疫系统的攻击。

【小问详解】

(1)由图:可知,联合疗法肿瘤体积最小,再根据图b可知,采用联合疗法时活化的CTL的数目明显高于免疫检查点疗法和化疗等,原因是该疗法既发挥了化疗药物的作用,也增加了活化的CTL数量。

(2)由于黑色素痛细胞能分泌吸引某类细胞靠近的细胞因子CXCL1,故要进一步提高治疗效果,可以在CTL中导入细胞因子CXCLI受体基因,使CTL表达出细胞因子CXCLI受体,达到治疗的效果。由于细胞因子是一类肽类化合物,故该基因的表达产物应定位于CTL的细胞膜上,且基因导入后不影响CTL杀伤肿瘤细胞的能力。

(3)某肿瘤细胞表面的PD-L1与细胞毒性T细胞(CTL)表面的PD-1结合能抑制CTL的免疫活性故应该将化疗药物与PD-L1单克隆抗体结合在-起,即方案一的偶联物既可阻目断PD-1与PD-LI结合,恢复CTL的活性,又使化疗药物靶向肿瘤细胞。

12.(2024·1月浙江卷)不经意间观察到一些自然现象,细究之下,其实有内在的逻辑。

回答下列问题:

(1)随着春天的来临,内蒙古草原绿意渐浓,久违的动物们纷纷现身,这种场景的出现体现了生态系统的 功能;成群的牛、羊一起在草原上觅食,他们之间虽然食性相似但是竞争不明显,可以用 来解释;草原群落的演替结果在几年内并不容易观察到,其原因是:植物每年的生长季短,且常遭食草动物啃食,导致 不易。近年来,随着生物多样性保护理念的不断深入,人们不再主动猎狼,但狼也只是偶见于内蒙古草原地区。从狼在食物链中所处营养级的角度分析,他无法在牧区立足的原因有 。为了畜牧业的兴旺,牧民们对草原生态系统进行一定的干预,例如对牛羊取食之余牧草及时收割、打包,从生态系统功能的角度分析,这项干预措施的意义有 。

(2)学者在野外考察中发现了一些现象,生活在寒冷地带的木本植物,多数体表颜色较深,如叶为墨绿色,茎或枝条为黑褐色;而生活在炎热地带的木本植物,往往体表颜色较浅,如叶为浅绿色,茎或枝条为浅绿色。有些学者对此现象的解释是:在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能,有利于维持细胞内酶的活性。

Ⅰ.某同学设计了实验方案以验证学者们的解释是否正确。在①②④各环节的选项中,分别选择1-2项,填入方案中的空格,完善一套实验方案,使之简单,可行。

①实验材料或器材的选择预处理: ;

A.两组等容量的烧杯,烧杯内盛满水

B.两种生长状态类似且体表颜色深浅有明显差异的灌木

C.一组烧杯的外壁均涂上油漆,另一组不涂

D.所有植物根植于相同条件的土壤中

②选定正确的监测指标: ;

A.植物生物量的增加值 B.温度

C.植物根长的增加值 D.植物高度的增加值

③实验处理和过程:仿照寒冷地带的自然光照条件,将两组材料置于低温条件下(4℃),每次光照5小时。记录处理前后指标的量值。实验重复3次。

④预测实验结果和得出实验结论。若 ,则学者们的说法成立;否则无法成立。

A.深色组水体的温度值高于浅色组

B.深色组植物体表的温度值高于浅色组

C.深色组植物高度的增加值大于浅色组

D.深色组与浅色组测得的指标差异显著

Ⅱ.上述实验环节中,选定此监测指标的理由是:ⅰ ,ⅱ监测便捷。

Ⅲ.结合本实验的研究结果,植物吸收的太阳能既能用于 ,又能用于 。

Ⅳ.基于本实验,为了让耐寒性较弱的行道树安全越冬,可采取的合理有效措施有 (答出一点即可)。

【答案】(1)信息传递 生态位分化 植物的生长发育 狼所处的营养级高,流向该营养级的能量少,该营养级的个体数量较少 使能量更多地流向对人类有益的方向

(2)Ⅰ ①AB ②B ③A

Ⅱ 实验操作简便

Ⅲ 光合作用 植物体温度的维持

Ⅳ 覆盖较深颜色的薄膜

【解析】

【分析】◆生态系统是指一定空间和时间由群落和非生物环境构成的一个生态学功能系统。物质循环,信息传递和能量流动是生态系统的三大基本功能。

◆自然群落中生态位有重叠的物种会发生生态位分化。当两个物种的生态位有重叠时,往往通过自然选择作用使各自的生态位发生变化,从而减少或排除竞争,使得他们共同生存下来,这种现象称为生态位分化。

【小问详解】(1)物质循环,信息传递和能量流动是生态系统的三大基本功能。春天来临,内蒙古草原绿意渐浓,久违的动物们纷纷现身,这种场景的出现体现了生态系统的信息传递功能。

当两个物种的生态位有重叠时,往往通过自然选择作用使各自的生态位发生变化,从而减少或排除竞争,使得它们共同生存下来,这种现象称为生态位分化,因此可以用生态位分化来解释成群的牛羊一起在草原上觅食,他们虽然食性相似,但是竞争不明显的现象。

草原群落的演替结果在几年内并不容易观察到。其原因是植物每年的生长季短,且常遭食草动物啃食,导致植物的生长发育不易。能量传递的特点是逐级递减,由于狼所处的营养级高,则流向该营养级的能量少,该营养级的个体数量相对较少,因此即使人们不再主动猎狼,但狼也只是偶然见于内蒙古草原地区。

从生态系统能量流动的功能解释,对牛羊取食之余牧草及时收割、打包,可以使能量更多地流向对人类有益的方向。

(2)(2)Ⅰ ①题干分析,实验的实验目的主要是探究在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能,因此实验自变量是两种生长状态类似且体表颜色深浅有明显差异的灌木,实验的检测指标是温度的变化,可通过测定培养两种植物的水的温度变化来判断。AB正确,CD错误

故选:AB。

②实验的实验目的主要是探究在寒冷环境下深色体表的植物能吸收较多的太阳能,最简便的检测指标就是烧杯内水的温度的变化。B正确,ACD错误

故选:B

④题目中,有些学者对此现象的解释是:在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能,有利于维持细胞内酶的活性,因此若深色组水体的温度值高于浅色组,则说明在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能有利于维持细胞内酶的活性,则学者们的说法成立;否则无法成立

Ⅱ.上述实验环节中,选定温度为监测指标的理由是:实验操作简便以及监测便捷。

Ⅲ.结合本实验的研究结果,植物吸收的太阳能可以用于光合作用,又能用于维持植物体的温度,保证酶的活性。

Ⅳ.基于本实验,为了让耐寒性较弱的行道树安全越冬,可采取的合理有效措施有覆盖较深颜色的薄膜,可以提高植物对太阳能的吸收。

13.(2024·6月浙江卷)原产热带的观赏植物一品红,花小,顶部有像花瓣一样的红色叶片,下部叶片绿色。回答下列问题:

(1)科学研究一般经历观察现象、提出问题、查找信息、作出假设、验证假设等过程。

①某同学观察一品红的叶片颜色,提出了问题:红叶是否具有光合作用能力。

②该同学检索文献获得相关资料:植物能通过光合作用合成淀粉。检测叶片中淀粉的方法,先将叶片浸入沸水处理;再转入热甲醇处理;然后将叶片置于含有少量水的培养皿内并展开,滴加碘-碘化钾溶液(或碘液),观察颜色变化。

③结合上述资料,作出可通过实验验证的假设:_____。

④为验证假设进行实验。请完善分组处理,并将支持假设的预期结果填入表格。

分组处理 预期结果

绿叶+光照 变蓝

绿叶+黑暗 不变蓝

ⅰ______ ⅱ______

ⅲ______ ⅳ______

⑤分析:检测叶片淀粉的方法中,叶片浸入沸水处理的目的是_____。热甲醇处理的目的是_____.

(2)对一品红研究发现,红叶和绿叶的叶绿素含量分别为0.02g(Chl)·m-2和0.20g(Chl)·m-2,红叶含有较多的水溶性花青素。在不同光强下测得的qNP值和电子传递速率(ETR)值分别如图甲、乙所示。qNP值反映叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能的能力;ETR值反映光合膜上电子传递的速率,与光反应速率呈正相关。花青素与叶绿素的吸收光谱如图丙所示。

①分析图甲可知,在光强500~2000μmol·m-2·s-1范围内,相对于绿叶,红叶的_____能力较弱。分析图乙可知,在光强800~2000μmol·m-2·s-1,范围内,红叶并未出现类似绿叶的光合作用被_____现象。结合图丙可知,强光下,贮藏于红叶细胞_____内的花青素可通过_____方式达到保护叶绿体的作用。

②现有实验证实,生长在高光强环境下的一品红,红叶叶面积大,颜色更红。综合上述研究结果可知,在强光环境下,红叶具有较高花青素含量和较大叶面积,其作用除了能进行光合作用外,还有保护_____的功能。一品红的花小,不受关注,但能依赖花瓣状的红叶吸引_____,完成传粉。

【答案】(1) ① 红叶具有光合作用能力 ② 红叶+光照 ③ 变蓝 ④ 红叶+黑暗 ⑤ 不变蓝 ⑥ 杀死红叶细胞,溶解花青素,以免影响实验结果的观察 ⑦ 溶解叶绿素,以免影响实验结果的观察

(2) ① 叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能 ② 抑制 ③ 液泡 ④ 吸收过剩光能的 ⑤ 叶绿体 ⑥ 昆虫(蜜蜂、蝴蝶等)

【解析】

【分析】◆花青素功能:①光保护作用:花青素具有2个吸收高峰,分别位于270~290 nm紫外光区域和500~550 nm可见光区域,这也就决定了植物中所含的花青素在一定程度上会影响光合作用,因此,推测其具有吸收过滤可见光和紫外光的保护作用。②渗透调节作用:花青素作为一种水溶性色素,具有渗透调节的作用。在低温胁迫下,植物花青素合成的相关酶活性增加,促使营养器官中积累的碳水化合物转化为花青素,表皮细胞液泡中的花青素使得叶片渗透势降低,降低冰点以减少冻害,从而抵御逆境胁迫。

◆根据题意及表格内容可知,该实验为对照实验,需要设置绿叶+光照、绿叶+黑暗、红叶+光照、红叶+黑暗四个小组。

◆图甲:自变量为光照强度和叶片颜色,因变量为qNP值;图乙:自变量为光照强度和叶片颜色,因变量为ETR值。

【小问详解】

(1)根据实验的问题,提出假设:红叶具有光合作用能力。

为探究红叶是否像绿叶一样具有光合作用的能力,需分别设置绿叶+光照、绿叶+黑暗、红叶+光照、红叶+黑暗四个小组。若假设红叶具有光合作用能力成立,则红叶+光照组中,溶液变蓝;红叶+黑暗组中,溶液不变蓝。整个实验步骤中,先用沸水处理叶片,将细胞杀死,溶解细胞中的花青素;再将叶片转移到甲醇溶液中,溶解细胞中的叶绿素,以免影响后续实验结果的观察。

(2)分析图甲可知,自变量为光照强度和叶片颜色,因变量为qNP值,当光照强度为500~2000μmol·m-2·s-1范围内时,红叶的qNP值较小,即红叶中叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能的能力较弱。

分析图乙可知,随着光照强度的增加,绿叶的ETR值显增大,当光照强度超过800μmol·m-2·s-1时,ETR值减小,即随着光照强度增加,绿叶光合速率先增大后减小,推出光照强度超过一定范围时,绿叶的光合作用反而被抑制。而根据图示可知,在光照强度为500~2000μmol·m-2·s-1范围内时,红叶并未出现光合作用被抑制的情况。

红叶中叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能的能力较低,结合图丙可知,储藏在细胞的液泡中花青素,可通过吸收吸收多余光能(蓝光、绿光)的方式,从而保护叶绿体不受强光损伤。

大量研究表明,花青素具有缓解叶片中光氧化损伤的潜力,主要通过屏蔽叶绿体过多的高能量量子和清除活性氧物质。综合上述研究结果可知,在强光环境下,大面积的红叶细胞中富含花青素,能有效保护叶绿体不受强光损伤。一品红的花小,不受关注,但能依赖花瓣状的红叶吸引昆虫(蜜蜂、蝴蝶等),为其完成传粉工作。

(2024·6月浙江卷)25. 瓢虫鞘翅上的斑点图案多样而复杂。早期的杂交试验发现,鞘翅的斑点图案由某条染色体上同一位点(H基因位点)的多个等位基因(h、HC、HS、HSP等)控制的。HC、HS、HSP等基因各自在鞘翅相应部位控制黑色素的生成,分别使鞘翅上形成独特的斑点图案;基因型为hh的个体不生成黑色素,鞘翅表现为全红。通过杂交试验研究,并不能确定H基因位点的具体位置、序列等情况。回答下列问题:

(1)两个体杂交,所得F1的表型与两个亲本均不同,如图所示。

黑色凸形是基因型为______亲本的表型在F1中的表现,表明该亲本的黑色斑是______性状。若F1雌雄个体相互交配,F2表型的比例为_____。

(2)近期通过基因序列研究发现了P和G两个基因位点,推测其中之一就是H基因位点。为验证该推测,研究人员在翻译水平上分别阻止了P和G位点的基因表达,实验结果如表所示。结果表明,P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达的实验结果对应表中哪两组?______,判断的依据是_____。此外,还可以在_____水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。

(3)为进一步研究P位点基因的功能,进行了相关实验。两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量,如图甲所示,说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成,判断的理由是_____;黑底红点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的mRNA总量,如图乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定__ ___。

(4)进一步研究发现,鞘翅上有产生黑色素的上层细胞,也有产生红色素的下层细胞,P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素。综合上述研究结果,下列对第(1)题中F1(HCHS)表型形成原因的分析,正确的有哪几项_____

A. F1鞘翅上,HC、HS选择性表达 B. F1鞘翅红色区域,HC、HS都不表达

C. F1鞘翅黑色凸形区域,HC、HS都表达 D. F1鞘翅上,HC、HS只在黑色区域表达

【答案】(1) ① HCHC ② 显性 ③ 1:2:1

(2) ① 组3、组4 ② 阻止P位点基因表达后实验结果应该是没有黑色素生成,对应3、4组 ③ 转录

(3) ① 黑底红点P位点基因表达产生的mRNA总量远远大于红底黑点 ② 黑色斑点面积大小

(4)ABD

【解析】

【分析】基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。

【小问详解】

(1)由图分析,HCHC个体有黑色凸形,所以F1的黑色凸形是基因型为HCHC亲本的表型在F1中的表现,表明该亲本的黑色斑是显性性状。F1的基因型为HCHS,若F1雌雄个体相互交配,F2基因型及比例为HCHC:HCHS:HSHS=1:2:1,三种基因型对应的表型各不相同,所以表型比例为1:2:1。

(2)为验证该推测,研究人员在翻译水平上分别阻止了P和G位点的基因表达,实验结果如表所示。结果表明,P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达后实验结果应该是没有黑色素生成,对应3、4组。此外,还可以在转录水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。

(3)两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量,如图甲所示,说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成,判断的理由是黑底红点P位点基因表达产生的mRNA总量远远大于红底黑点;黑底红点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的mRNA总量,如图乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定黑色斑点面积大小。

(4)P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素,所以红色区域,HC、HS都不表达,HC、HS只在黑色区域表达,根据图(1)可知HC控制黑色凸形生成,HS控制大片黑色区域生成,所以F1鞘翅上,HC、HS选择性表达,黑色凸形区域,HC表达,ABD正确。

1.(2024·6月浙江卷)在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的。这一事实为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了( )

A. 化石证据

B. 比较解剖学证据

C. 胚胎学证据

D. 分子水平证据

【答案】D

【解析】

【分析】◆化石:指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为特征。过对大量化石证据的研究发现,生物进化的顺序:有共同的祖先,由简单到复杂,由高等到低等,由水生到陆生等。

◆比较解剖学证据:研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据。如:人与蝙蝠、鲸与猫都具有相似的脊椎骨组成的脊柱,说明这些动物是由共同祖先进化而来的。

◆胚胎学:指研究动植物胚胎的形成和发育过程的学科。比较不同动物以及人的胚胎发育过程,也可以看到进化的蛛丝马迹。脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段,这个证据支持了任何其他脊椎动物有共同祖先的观点。如:人的胚胎在发育早期会出现鳃裂和尾,与鱼的胚胎在发育早期相似。

◆细胞和分子水平的证据:当今生物有许多共同的特征,比如都能进行代谢、生长和增殖的细胞,细胞有共同的物质基础和结构基础,这是对生物有共同祖先这一论点的有力支持。不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类的亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序。

【选项解读】A、化石证据需要提供化石,题目中并未出现化石。A错误

B、比较解剖学需要有对照组,题目中未出现对照组。B错误

C、需要比较不同生物类群的胚胎,找出胚胎发育阶段的相似点和不同点,从而推测出不同生物类群有共同的祖先。C错误

D、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类的亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序。rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的,属于分子水平的证据。D正确

故选D。

2.(2024·甘肃卷)图甲是记录蛙坐骨神经动作电位的实验示意图。在图示位置给予一个适宜电刺激,可通过电极1和2在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化。如果在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,给予同样的电刺激时记录到的电位变化图是( )

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Naa内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。

【选项解读】A、分析题意,在图示位置给予一个适宜电刺激,由于兴奋先后到达电极1和电极2,则电位记录仪会发生两次方向相反的偏转,可通过电极1和2在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化。如果在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,兴奋只能传导至电极1,无法传至电极2,只发生一次偏转,对应的图形应是图乙中的前半段。A错误

B、在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,兴奋只能传导至电极1,无法传至电极2,只发生一次偏转,对应的图形应是图乙中的前半段。B正确

C、C图表示电位记录仪不发生偏转,与题意不符。C错误

D、电位只发生一次偏转,D图中电位有两次偏转。D错误

故选B。

3.(2024·山东卷)关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列说法正确的是( )

A. 整个提取过程中可以不使用离心机

B. 研磨液在4℃冰箱中放置几分钟后,应充分摇匀再倒入烧杯中

C. 鉴定过程中DNA双螺旋结构不发生改变

D. 仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰

【答案】A

【解析】

【分析】DNA的粗提取与鉴定的实验原理是: ①DNA的溶解性,DNA和蛋白质等其他成分在不同 浓度的氯化钠溶液中的溶解度不同,利用这一特点可 以选择适当浓度的盐溶液可以将DNA溶解或析出, 从而达到分离的目的; ②DNA不溶于酒精溶液,细胞中的某些蛋白质可以溶解于酒精,利用这一原理可以将蛋白质和DNA进一步分离; ③在沸水浴的条件下DNA遇二苯胺会呈现蓝色。

【选项解读】A、在DNA的粗提取与鉴定实验中,可将获得的研磨液用纱布过滤后,在4℃的冰箱中放置几分钟,再取上清液,也可以直接将研磨液用离心机进行离心后取上清液。A正确

B、研磨液在4℃冰箱中放置几分钟后,DNA在上清液中,应取上清液倒入烧杯中。B错误

C、鉴定过程中用沸水浴加热,DNA双螺旋结构会发生改变。C错误

D、加入二苯胺试剂后沸水浴处理时间要在5分钟以上,且要等到冷却后再观察结果,这样才可以观察到较为明显的显色反应,仅设置一个对照组可以排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰。D错误

故选A。

4.(2024·河北高考)下列相关实验操作正确的是( )

A. 配制PCR反应体系时,加入等量的4种核糖核苷酸溶液作为扩增原料

B. 利用添加核酸染料的凝胶对PCR产物进行电泳后,在紫外灯下观察结果

C. 将配制的酵母培养基煮沸并冷却后,在酒精灯火焰旁倒平板

D. 将接种环烧红,迅速蘸取酵母菌液在培养基上划线培养,获得单菌落

【答案】B

【解析】

【分析】PCR的原理是DNA复制,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸。琼脂糖凝胶制备中加入的核酸染料能与DNA分子结合,利用添加核酸染料的凝胶对PCR产物进行电泳后,在紫外灯下观察结果。

【选项解读】A、PCR的原理是DNA复制,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸,配制PCR反应体系时,加入4种脱氧核糖核苷酸的等量混合液作为扩增原料。A错误

B、琼脂糖凝胶制备中加入的核酸染料能与DNA分子结合,凝胶中的DNA分子通过染色,可以在波长为300nm的紫外灯下被检测出来。B正确

C、将配制的酵母培养基高温灭菌并冷却到不烫手(50℃左右)后,在酒精灯火焰旁倒平板。C错误

D、将接种环烧红,待冷却后(避免菌种被烫死),蘸取酵母菌液在培养基上划线培养,获得单菌落。D错误

故选B。

5.(2024·甘肃卷)土壤镉污染影响粮食生产和食品安全,是人类面临的重要环境问题。种植富集镉的植物可以修复镉污染的土壤。为了筛选这些植物,某科研小组研究了土壤中添加不同浓度镉后植物A和B的生长情况,以不添加镉为对照(镉含量0.82mg·kg-1)。一段时间后,测量植物的地上、地下生物量和植物体镉含量,结果如下表。下列叙述错误的是( )

镉浓度(mg·kg-1) 地上生物量(g·m-2) 地下生物量(g·m-2) 植物体镉含量(mg·kg-1)

植物A 植物B 植物A 植物B 植物A 植物B

对照 120.7 115.1 23.5 18.0 2.5 2.7

2 101.6 42.5 15.2 7.2 10.1 5.5

5 105.2 35.2 14.3 4.1 12.9 7.4

10 97.4 28.3 12.1 2.3 27.4 11.6

A.在不同浓度的镉处理下,植物A和B都发生了镉的富集

B.与植物A相比,植物B更适合作为土壤镉污染修复植物

C.在被镉污染的土壤中,镉对植物B生长的影响更大

D.若以两种植物作动物饲料,植物A的安全风险更大

【答案】B

【解析】

【分析】本实验的目的是为了筛选可以修复锅污染土壤的植物,自变量为锅的浓度和植物种类,因变量为植物的地上、地下生物量和植物体锅含量。

【选项解读】A、由表可知,与对照组相比,不同浓度的镉处理下,植物A和B的植物体镉含量都有所增加,说明植物A和B都发生了镉的富集。A正确

B、由表可知,在不同浓度的镉处理下,植物A的植物体镉含量,地上生物量和地下生物量都高于植物B,所以与植物B相比,植物A更适合作为土壤镉污染修复植物。B错误

C、由表可知,在相同的镉浓度处理下,植物A的地上生物量和地下生物量都高于植物B,说明在被镉污染的土壤中,镉对植物B生长的影响更大。C正确

D、由表可知,在不同浓度的镉处理下,植物A的植物体镉含量高于植物B,说明植物A对镉的富集能力更强,若以植物A作动物饲料,镉会沿着食物链富集,安全风险更大。D正确

故选B。

6.(2024·安徽高考)下列关于“DNA 粗提取与鉴定”实验的叙述,错误的是( )

A. 实验中如果将研磨液更换为蒸馏水,DNA提取的效率会降低

B. 利用DNA和蛋白质在酒精中的溶解度差异,可初步分离DNA

C. DNA在不同浓度NaC1溶液中溶解度不同,该原理可用于纯化DNA粗提物

D. 将溶解的DNA粗提物与二苯胺试剂反应,可检测溶液中是否含有蛋白质杂质

【答案】D

【解析】

【分析】DNA粗提取和鉴定的原理:

(1)DNA的溶解性:DNA和蛋白质等其他成分在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同;DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精;DNA对酶、高温和洗涤剂的耐受性。

(2)DNA的鉴定:在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色。

【选项解读】A、研磨液有利于DNA的溶解,换为蒸馏水,DNA提取的效率会降低。A正确

B、DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精,可分离DNA。B正确

C、DNA在NaCl溶液中的溶解度随着NaCl浓度的变化而改变,因此可用不同浓度的NaCl溶液对DNA进行粗提取。C正确

D、在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色,二苯胺试剂用于鉴定DNA。D错误

故选D。

7.(2024·安徽高考)植物细胞悬浮培养技术在生产中已得到应用。某兴趣小组尝试利用该技术培养胡萝卜细胞并获取番茄红素,设计了以下实验流程和培养装置(如图),请同学们进行评议。下列评议不合理的是( )

A. 实验流程中应该用果胶酶等处理愈伤组织,制备悬浮细胞

B. 装置中的充气管应置于液面上方,该管可同时作为排气管

C. 装置充气口需要增设无菌滤器,用于防止杂菌污染培养液

D. 细胞培养需要适宜的温度,装置需增设温度监测和控制设备

【答案】B

【解析】

【分析】植物细胞培养是指在离体条件下对单个植物细胞或细胞团进行培养使其增殖的技术。

【选项解读】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,欲利用愈伤组织制备悬浮细胞,可用纤维素酶和果胶酶进行处理愈伤组织。A正确

B、装置中的充气管应置于液面下方,以利于培养液中的溶氧量的增加,该管不能同时作为排气管。B错误

C、为了防止杂菌污染培养液,装置充气口需要增设无菌滤器。C正确

D、细胞培养时需要保证适宜的温度,因此装置需增设温度监测和控制设备。D正确

故选B。

8.(2024·吉林卷)(多选) 研究人员对小鼠进行致病性大肠杆菌接种,构建腹泻模型。用某种草药进行治疗,发现草药除了具有抑菌作用外,对于空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A. 水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白的协助扩散为辅

B. 模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻

C. 治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,缓解腹泻,减少致病菌排放

D. 治疗后回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加

【答案】BCD

【解析】

【分析】◆自由扩散是物质从高浓度扩散至低浓度,不需要载体协助也不消耗能量;协助扩散是物质从高浓度扩散至低浓度,需要转运蛋白协助,但不消耗能量,转运速率受转运蛋白数量制约。

◆水通道蛋白是一种位于细胞膜上的蛋白质(内在膜蛋白),在细胞膜上组成“孔道”,可控制水在细胞的进出,就像是“细胞的水泵”一样。

【选项解读】A、水分子跨膜运输的主要方式是经过水通道蛋白的协助扩散。A错误

B、模型组空肠AQP3相对表达量降低,空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻。B正确

C、治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,对水的转运增加,缓解腹泻,减少致病菌排放。C正确

D、治疗组回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加。D正确

故选BCD。

9.(2024·全国甲卷)合理使用消毒液有助于减少传染病的传播。某同学比较了3款消毒液A、B、C杀灭细菌的效果,结果如图所示。回答下列问题。

(1)该同学采用显微镜直接计数法和菌落计数法分别测定同一样品的细菌数量,发现测得的细菌数量前者大于后者,其原因是________________________。

(2)该同学从100 mL细菌原液中取1 mL加入无菌水中得到10 mL稀释菌液,再从稀释菌液中取200 μL涂布平板,菌落计数的结果为100,据此推算细菌原液中细菌浓度为________________个/mL。

(3)菌落计数过程中,涂布器应先在酒精灯上灼烧,冷却后再涂布。灼烧的目的是________,冷却的目的是________________________。

(4)据图可知杀菌效果最好的消毒液是________,判断依据是________________。(答出两点即可)

(5)鉴别培养基可用于反映消毒液杀灭大肠杆菌效果。大肠杆菌在伊红美蓝培养基上生长的菌落呈________色。

【答案】(1)前者微生物分散的活菌和死菌一起计数,后者存在多个活菌形成一个菌落的情况且只计数活菌 (2)5000

(3) ① 杀死涂布器上可能存在的微生物,防止涂布器上可能存在的微生物污染 ② 防止温度过高杀死菌种

(4) ① A ② A消毒液活菌数减少量最多,且杀菌时间较短,效率最高

(5)黑

【解析】

【分析】平板划线法是通过接种环在琼脂固体培养基表面连续划线的操作。将聚集的菌种逐步稀释分散到培养基的表面。在数次划线后培养,可以分离到由一个细胞繁殖而来的肉眼可见的子细胞群体,这就是菌落。稀释涂布平板法是将菌液进行一系列的梯度稀释,然后将不同稀释度的菌液分别涂布到琼脂固体培养基的表面,进行培养。分为系列稀释操作和涂布平板操作两步。

【小问详解】

(1)显微镜直接计数法把死菌和活菌一起计数。菌落计数法计数只计活菌数,还可能存在多个活菌形成一个菌落的情况,故前者的数量多于后者。

(2)从100 mL细菌原液中取1 mL加入无菌水中得到10 mL稀释菌液,即稀释了10倍,1mL细菌原液中细菌浓度=(菌落数÷菌液体积)×稀释倍数=(100÷200 μL)×10个=5000个。

(3)菌落计数过程中,涂布器应先在酒精灯上灼烧,冷却后再涂布。灼烧目的是杀死涂布器上可能存在的微生物,防止涂布器上可能存在的微生物污染,冷却的目的是防止温度过高杀死菌种。

(4)A消毒液活菌数减少量最多,且杀菌时间较短,效率最高,因此A消毒液杀菌效果最好。

(5)大肠杆菌在伊红美蓝培养基上生长的菌落呈黑色。

10.(2024·1月浙江卷)红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶(PAL)能催化苯丙氨酸生成桂皮酸,进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取 PAL 酶液,测定 PAL 的活性,测定过程如下表。

步骤 处理 试管1 试管2

① 苯丙氨酸 1.0 mL 1.0 mL

② HCl 溶液(6 moL/L) 0.2 mL 0.2 mL

③ PAL酶液 1.0 mL 1.0 mL

④ 试管1加0.2 mL H2O。2支试管置30℃水浴1小时

⑤ HCl 溶液(6 moL/L) 0.2 mL

⑥ 试管2加0.2 mL H2O。2支试管置30℃水浴1小时

下列叙述错误的是 ( )

A. 低温提取以避免PAL 失活

B. 30℃水浴1小时使苯丙氨酸完全消耗

C. ④加H O补齐反应体系体积

D. ⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应

【答案】D

【解析】

【分析】◆酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA

◆酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。

◆影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低,另外低温不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使变性失活

【选项解读】A、温度过高,荫失活,因此本实验采用低温提取,以避免PAL失活。A正确

B、因为试管2在②中加入了HCl,酶已经变性失活,故不会消耗底物萃丙氨酸。B错误

C、④加H 0,补齐了②试管1没有加入的液体的体积,即补齐反应体系体积,保存无关变量相同。C正确

D、pH过低或过高酶均会失活,⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应。D正确

11.(2024·广东卷)某些肿瘤细胞表面的PD-L1与细胞毒性T细胞(CTL)表面的PD-1结合能抑制CTL的免疫活性,导致肿瘤免疫逃逸。免疫检查点疗法使用单克隆抗体阻断PD-Ll和PD-1的结合,可恢复CTL的活性,用于肿瘤治疗。为进一步提高疗效,研究者以黑色素瘤模型小鼠为材料,开展该疗法与化疗的联合治疗研究。部分结果见图。

回答下列问题:

(1)据图分析, 疗法的治疗效果最佳,推测其原因是 。

(2)黑色素瘤细胞能分泌吸引某类细胞靠近的细胞因子CXCL1。为使CTL响应此信号,可在CTL中导入 基因后再将其回输小鼠体内,从而进一步提高治疗效果。该基因的表达产物应定位于CTL的 (答位置)且基因导入后不影响CTL 的能力。

(3)某兴趣小组基于现有抗体—药物偶联物的思路提出了两种药物设计方案。方案一:将化疗药物与PD-L1 单克隆抗体结合在一起。方案二:将化疗药物与PD-1单克隆抗体结合在一起。你认为方案 (填“一”或“二”)可行,理由是 。

【答案】(1)联合该疗法 既发挥了化疗药物的作用,也增加了活化的CTL数量

(2)CXCL1受体 (细胞膜)表面 杀伤肿瘤细胞

(3)一 方案一的偶联物既可阻断PD-1与PD-LI结合,恢复CTL的活性,又使化疗药物靶向肿瘤细胞

【解析】

【分析】根据题图可知,肿瘤细胞表面的PD-L1通过与T细胞表面的PD-1蛋白特异性结合,抑制T细胞增殖分化,从而逃避免疫系统的攻击。

【小问详解】

(1)由图:可知,联合疗法肿瘤体积最小,再根据图b可知,采用联合疗法时活化的CTL的数目明显高于免疫检查点疗法和化疗等,原因是该疗法既发挥了化疗药物的作用,也增加了活化的CTL数量。

(2)由于黑色素痛细胞能分泌吸引某类细胞靠近的细胞因子CXCL1,故要进一步提高治疗效果,可以在CTL中导入细胞因子CXCLI受体基因,使CTL表达出细胞因子CXCLI受体,达到治疗的效果。由于细胞因子是一类肽类化合物,故该基因的表达产物应定位于CTL的细胞膜上,且基因导入后不影响CTL杀伤肿瘤细胞的能力。

(3)某肿瘤细胞表面的PD-L1与细胞毒性T细胞(CTL)表面的PD-1结合能抑制CTL的免疫活性故应该将化疗药物与PD-L1单克隆抗体结合在-起,即方案一的偶联物既可阻目断PD-1与PD-LI结合,恢复CTL的活性,又使化疗药物靶向肿瘤细胞。

12.(2024·1月浙江卷)不经意间观察到一些自然现象,细究之下,其实有内在的逻辑。

回答下列问题:

(1)随着春天的来临,内蒙古草原绿意渐浓,久违的动物们纷纷现身,这种场景的出现体现了生态系统的 功能;成群的牛、羊一起在草原上觅食,他们之间虽然食性相似但是竞争不明显,可以用 来解释;草原群落的演替结果在几年内并不容易观察到,其原因是:植物每年的生长季短,且常遭食草动物啃食,导致 不易。近年来,随着生物多样性保护理念的不断深入,人们不再主动猎狼,但狼也只是偶见于内蒙古草原地区。从狼在食物链中所处营养级的角度分析,他无法在牧区立足的原因有 。为了畜牧业的兴旺,牧民们对草原生态系统进行一定的干预,例如对牛羊取食之余牧草及时收割、打包,从生态系统功能的角度分析,这项干预措施的意义有 。

(2)学者在野外考察中发现了一些现象,生活在寒冷地带的木本植物,多数体表颜色较深,如叶为墨绿色,茎或枝条为黑褐色;而生活在炎热地带的木本植物,往往体表颜色较浅,如叶为浅绿色,茎或枝条为浅绿色。有些学者对此现象的解释是:在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能,有利于维持细胞内酶的活性。

Ⅰ.某同学设计了实验方案以验证学者们的解释是否正确。在①②④各环节的选项中,分别选择1-2项,填入方案中的空格,完善一套实验方案,使之简单,可行。

①实验材料或器材的选择预处理: ;

A.两组等容量的烧杯,烧杯内盛满水

B.两种生长状态类似且体表颜色深浅有明显差异的灌木

C.一组烧杯的外壁均涂上油漆,另一组不涂

D.所有植物根植于相同条件的土壤中

②选定正确的监测指标: ;

A.植物生物量的增加值 B.温度

C.植物根长的增加值 D.植物高度的增加值

③实验处理和过程:仿照寒冷地带的自然光照条件,将两组材料置于低温条件下(4℃),每次光照5小时。记录处理前后指标的量值。实验重复3次。

④预测实验结果和得出实验结论。若 ,则学者们的说法成立;否则无法成立。

A.深色组水体的温度值高于浅色组

B.深色组植物体表的温度值高于浅色组

C.深色组植物高度的增加值大于浅色组

D.深色组与浅色组测得的指标差异显著

Ⅱ.上述实验环节中,选定此监测指标的理由是:ⅰ ,ⅱ监测便捷。

Ⅲ.结合本实验的研究结果,植物吸收的太阳能既能用于 ,又能用于 。

Ⅳ.基于本实验,为了让耐寒性较弱的行道树安全越冬,可采取的合理有效措施有 (答出一点即可)。

【答案】(1)信息传递 生态位分化 植物的生长发育 狼所处的营养级高,流向该营养级的能量少,该营养级的个体数量较少 使能量更多地流向对人类有益的方向

(2)Ⅰ ①AB ②B ③A

Ⅱ 实验操作简便

Ⅲ 光合作用 植物体温度的维持

Ⅳ 覆盖较深颜色的薄膜

【解析】

【分析】◆生态系统是指一定空间和时间由群落和非生物环境构成的一个生态学功能系统。物质循环,信息传递和能量流动是生态系统的三大基本功能。

◆自然群落中生态位有重叠的物种会发生生态位分化。当两个物种的生态位有重叠时,往往通过自然选择作用使各自的生态位发生变化,从而减少或排除竞争,使得他们共同生存下来,这种现象称为生态位分化。

【小问详解】(1)物质循环,信息传递和能量流动是生态系统的三大基本功能。春天来临,内蒙古草原绿意渐浓,久违的动物们纷纷现身,这种场景的出现体现了生态系统的信息传递功能。

当两个物种的生态位有重叠时,往往通过自然选择作用使各自的生态位发生变化,从而减少或排除竞争,使得它们共同生存下来,这种现象称为生态位分化,因此可以用生态位分化来解释成群的牛羊一起在草原上觅食,他们虽然食性相似,但是竞争不明显的现象。

草原群落的演替结果在几年内并不容易观察到。其原因是植物每年的生长季短,且常遭食草动物啃食,导致植物的生长发育不易。能量传递的特点是逐级递减,由于狼所处的营养级高,则流向该营养级的能量少,该营养级的个体数量相对较少,因此即使人们不再主动猎狼,但狼也只是偶然见于内蒙古草原地区。

从生态系统能量流动的功能解释,对牛羊取食之余牧草及时收割、打包,可以使能量更多地流向对人类有益的方向。

(2)(2)Ⅰ ①题干分析,实验的实验目的主要是探究在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能,因此实验自变量是两种生长状态类似且体表颜色深浅有明显差异的灌木,实验的检测指标是温度的变化,可通过测定培养两种植物的水的温度变化来判断。AB正确,CD错误

故选:AB。

②实验的实验目的主要是探究在寒冷环境下深色体表的植物能吸收较多的太阳能,最简便的检测指标就是烧杯内水的温度的变化。B正确,ACD错误

故选:B

④题目中,有些学者对此现象的解释是:在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能,有利于维持细胞内酶的活性,因此若深色组水体的温度值高于浅色组,则说明在寒冷环境下,深色体表的植物能吸收较多的太阳能有利于维持细胞内酶的活性,则学者们的说法成立;否则无法成立

Ⅱ.上述实验环节中,选定温度为监测指标的理由是:实验操作简便以及监测便捷。

Ⅲ.结合本实验的研究结果,植物吸收的太阳能可以用于光合作用,又能用于维持植物体的温度,保证酶的活性。

Ⅳ.基于本实验,为了让耐寒性较弱的行道树安全越冬,可采取的合理有效措施有覆盖较深颜色的薄膜,可以提高植物对太阳能的吸收。

13.(2024·6月浙江卷)原产热带的观赏植物一品红,花小,顶部有像花瓣一样的红色叶片,下部叶片绿色。回答下列问题:

(1)科学研究一般经历观察现象、提出问题、查找信息、作出假设、验证假设等过程。

①某同学观察一品红的叶片颜色,提出了问题:红叶是否具有光合作用能力。

②该同学检索文献获得相关资料:植物能通过光合作用合成淀粉。检测叶片中淀粉的方法,先将叶片浸入沸水处理;再转入热甲醇处理;然后将叶片置于含有少量水的培养皿内并展开,滴加碘-碘化钾溶液(或碘液),观察颜色变化。

③结合上述资料,作出可通过实验验证的假设:_____。

④为验证假设进行实验。请完善分组处理,并将支持假设的预期结果填入表格。

分组处理 预期结果

绿叶+光照 变蓝

绿叶+黑暗 不变蓝

ⅰ______ ⅱ______

ⅲ______ ⅳ______

⑤分析:检测叶片淀粉的方法中,叶片浸入沸水处理的目的是_____。热甲醇处理的目的是_____.

(2)对一品红研究发现,红叶和绿叶的叶绿素含量分别为0.02g(Chl)·m-2和0.20g(Chl)·m-2,红叶含有较多的水溶性花青素。在不同光强下测得的qNP值和电子传递速率(ETR)值分别如图甲、乙所示。qNP值反映叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能的能力;ETR值反映光合膜上电子传递的速率,与光反应速率呈正相关。花青素与叶绿素的吸收光谱如图丙所示。

①分析图甲可知,在光强500~2000μmol·m-2·s-1范围内,相对于绿叶,红叶的_____能力较弱。分析图乙可知,在光强800~2000μmol·m-2·s-1,范围内,红叶并未出现类似绿叶的光合作用被_____现象。结合图丙可知,强光下,贮藏于红叶细胞_____内的花青素可通过_____方式达到保护叶绿体的作用。

②现有实验证实,生长在高光强环境下的一品红,红叶叶面积大,颜色更红。综合上述研究结果可知,在强光环境下,红叶具有较高花青素含量和较大叶面积,其作用除了能进行光合作用外,还有保护_____的功能。一品红的花小,不受关注,但能依赖花瓣状的红叶吸引_____,完成传粉。

【答案】(1) ① 红叶具有光合作用能力 ② 红叶+光照 ③ 变蓝 ④ 红叶+黑暗 ⑤ 不变蓝 ⑥ 杀死红叶细胞,溶解花青素,以免影响实验结果的观察 ⑦ 溶解叶绿素,以免影响实验结果的观察

(2) ① 叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能 ② 抑制 ③ 液泡 ④ 吸收过剩光能的 ⑤ 叶绿体 ⑥ 昆虫(蜜蜂、蝴蝶等)

【解析】

【分析】◆花青素功能:①光保护作用:花青素具有2个吸收高峰,分别位于270~290 nm紫外光区域和500~550 nm可见光区域,这也就决定了植物中所含的花青素在一定程度上会影响光合作用,因此,推测其具有吸收过滤可见光和紫外光的保护作用。②渗透调节作用:花青素作为一种水溶性色素,具有渗透调节的作用。在低温胁迫下,植物花青素合成的相关酶活性增加,促使营养器官中积累的碳水化合物转化为花青素,表皮细胞液泡中的花青素使得叶片渗透势降低,降低冰点以减少冻害,从而抵御逆境胁迫。

◆根据题意及表格内容可知,该实验为对照实验,需要设置绿叶+光照、绿叶+黑暗、红叶+光照、红叶+黑暗四个小组。

◆图甲:自变量为光照强度和叶片颜色,因变量为qNP值;图乙:自变量为光照强度和叶片颜色,因变量为ETR值。

【小问详解】

(1)根据实验的问题,提出假设:红叶具有光合作用能力。

为探究红叶是否像绿叶一样具有光合作用的能力,需分别设置绿叶+光照、绿叶+黑暗、红叶+光照、红叶+黑暗四个小组。若假设红叶具有光合作用能力成立,则红叶+光照组中,溶液变蓝;红叶+黑暗组中,溶液不变蓝。整个实验步骤中,先用沸水处理叶片,将细胞杀死,溶解细胞中的花青素;再将叶片转移到甲醇溶液中,溶解细胞中的叶绿素,以免影响后续实验结果的观察。

(2)分析图甲可知,自变量为光照强度和叶片颜色,因变量为qNP值,当光照强度为500~2000μmol·m-2·s-1范围内时,红叶的qNP值较小,即红叶中叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能的能力较弱。

分析图乙可知,随着光照强度的增加,绿叶的ETR值显增大,当光照强度超过800μmol·m-2·s-1时,ETR值减小,即随着光照强度增加,绿叶光合速率先增大后减小,推出光照强度超过一定范围时,绿叶的光合作用反而被抑制。而根据图示可知,在光照强度为500~2000μmol·m-2·s-1范围内时,红叶并未出现光合作用被抑制的情况。

红叶中叶绿体通过热耗散的方式去除过剩光能的能力较低,结合图丙可知,储藏在细胞的液泡中花青素,可通过吸收吸收多余光能(蓝光、绿光)的方式,从而保护叶绿体不受强光损伤。

大量研究表明,花青素具有缓解叶片中光氧化损伤的潜力,主要通过屏蔽叶绿体过多的高能量量子和清除活性氧物质。综合上述研究结果可知,在强光环境下,大面积的红叶细胞中富含花青素,能有效保护叶绿体不受强光损伤。一品红的花小,不受关注,但能依赖花瓣状的红叶吸引昆虫(蜜蜂、蝴蝶等),为其完成传粉工作。

(2024·6月浙江卷)25. 瓢虫鞘翅上的斑点图案多样而复杂。早期的杂交试验发现,鞘翅的斑点图案由某条染色体上同一位点(H基因位点)的多个等位基因(h、HC、HS、HSP等)控制的。HC、HS、HSP等基因各自在鞘翅相应部位控制黑色素的生成,分别使鞘翅上形成独特的斑点图案;基因型为hh的个体不生成黑色素,鞘翅表现为全红。通过杂交试验研究,并不能确定H基因位点的具体位置、序列等情况。回答下列问题:

(1)两个体杂交,所得F1的表型与两个亲本均不同,如图所示。

黑色凸形是基因型为______亲本的表型在F1中的表现,表明该亲本的黑色斑是______性状。若F1雌雄个体相互交配,F2表型的比例为_____。

(2)近期通过基因序列研究发现了P和G两个基因位点,推测其中之一就是H基因位点。为验证该推测,研究人员在翻译水平上分别阻止了P和G位点的基因表达,实验结果如表所示。结果表明,P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达的实验结果对应表中哪两组?______,判断的依据是_____。此外,还可以在_____水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。

(3)为进一步研究P位点基因的功能,进行了相关实验。两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量,如图甲所示,说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成,判断的理由是_____;黑底红点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的mRNA总量,如图乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定__ ___。

(4)进一步研究发现,鞘翅上有产生黑色素的上层细胞,也有产生红色素的下层细胞,P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素。综合上述研究结果,下列对第(1)题中F1(HCHS)表型形成原因的分析,正确的有哪几项_____

A. F1鞘翅上,HC、HS选择性表达 B. F1鞘翅红色区域,HC、HS都不表达

C. F1鞘翅黑色凸形区域,HC、HS都表达 D. F1鞘翅上,HC、HS只在黑色区域表达

【答案】(1) ① HCHC ② 显性 ③ 1:2:1

(2) ① 组3、组4 ② 阻止P位点基因表达后实验结果应该是没有黑色素生成,对应3、4组 ③ 转录

(3) ① 黑底红点P位点基因表达产生的mRNA总量远远大于红底黑点 ② 黑色斑点面积大小

(4)ABD

【解析】

【分析】基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。

【小问详解】

(1)由图分析,HCHC个体有黑色凸形,所以F1的黑色凸形是基因型为HCHC亲本的表型在F1中的表现,表明该亲本的黑色斑是显性性状。F1的基因型为HCHS,若F1雌雄个体相互交配,F2基因型及比例为HCHC:HCHS:HSHS=1:2:1,三种基因型对应的表型各不相同,所以表型比例为1:2:1。

(2)为验证该推测,研究人员在翻译水平上分别阻止了P和G位点的基因表达,实验结果如表所示。结果表明,P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达后实验结果应该是没有黑色素生成,对应3、4组。此外,还可以在转录水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。

(3)两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量,如图甲所示,说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成,判断的理由是黑底红点P位点基因表达产生的mRNA总量远远大于红底黑点;黑底红点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的mRNA总量,如图乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定黑色斑点面积大小。

(4)P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素,所以红色区域,HC、HS都不表达,HC、HS只在黑色区域表达,根据图(1)可知HC控制黑色凸形生成,HS控制大片黑色区域生成,所以F1鞘翅上,HC、HS选择性表达,黑色凸形区域,HC表达,ABD正确。

同课章节目录