第8课 夏商周时期的科技与文化【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第8课 夏商周时期的科技与文化【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-02 11:19:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡(第4—8课)

1.2022年课标要求

〖导论〗大约在公元前21世纪,中国历史上第一个王朝——夏朝建立。 夏朝带有奴隶制特征。迄今发现有文字记载的历史从商朝开始。商朝的青铜冶炼技术和甲骨文代表了早期中华文明的辉煌成就。西周取代商朝后分封诸侯,对疆域的控制更加稳固。

东周分为春秋、战国两个阶段。春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制度渐趋瓦解。战国时期,铁农具和牛耕的推广,促进了农业发展。各诸侯国的变法推动了社会进步,思想文化出现了“百家争鸣”的繁荣局面。

〖课标〗1.2夏商周时期

知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度;知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生;通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

2.2022年课标解读

⑴了解夏商周时期的基本线索和重要的事件、人物,知道重大史事发生的时间和地点、原因和结果,初步养成历史时序意识和历史空间感。(唯物史观、时空观念)

⑵知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度。(历史解释、时空观念、史料实证)

⑶了解夏商周时期是中国王朝产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明,青铜器和甲骨文反映了当时高度发达的文明,知道甲骨文是已知最早的汉字。(唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

⑷了解春秋战国时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国七雄的局面,知道战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生及影响。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

⑸知道老子、孔子的生平与思想;通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。(唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

⑹能结合语文、地理、生物等课程的学习,通过阅读古代的文献材料、图像材料,观察实物材料,查阅地图,并加以分析、概括并提取其中的历史信息。通过探究与讨论,强化国家认同、民族认同、文化认同。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

本单元教材主要内容:

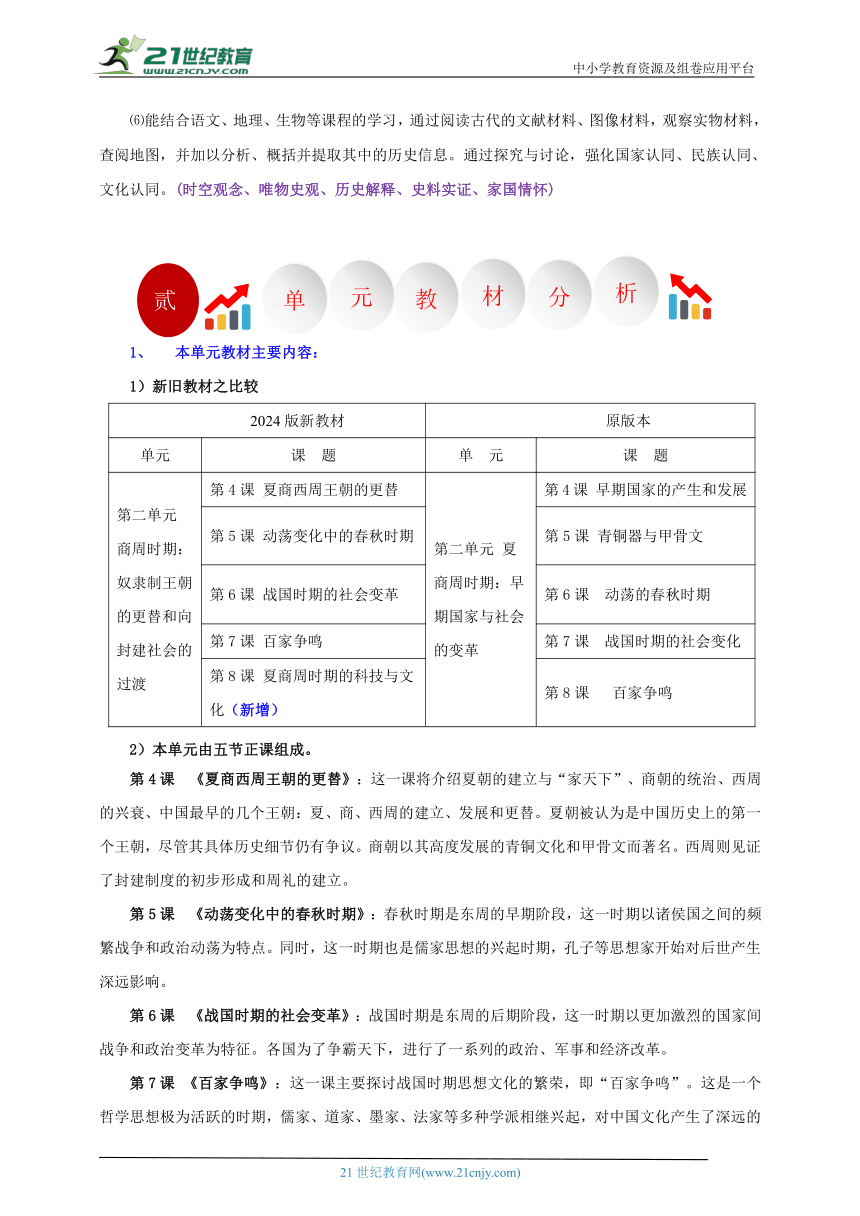

1)新旧教材之比较

2024版新教材 原版本

单元 课 题 单 元 课 题

第二单元 商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡 第4课 夏商西周王朝的更替 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会的变革 第4课 早期国家的产生和发展

第5课 动荡变化中的春秋时期 第5课 青铜器与甲骨文

第6课 战国时期的社会变革 第6课 动荡的春秋时期

第7课 百家争鸣 第7课 战国时期的社会变化

第8课 夏商周时期的科技与文化(新增) 第8课 百家争鸣

2)本单元由五节正课组成。

第4课 《夏商西周王朝的更替》:这一课将介绍夏朝的建立与“家天下”、商朝的统治、西周的兴衰、中国最早的几个王朝:夏、商、西周的建立、发展和更替。夏朝被认为是中国历史上的第一个王朝,尽管其具体历史细节仍有争议。商朝以其高度发展的青铜文化和甲骨文而著名。西周则见证了封建制度的初步形成和周礼的建立。

第5课 《动荡变化中的春秋时期》:春秋时期是东周的早期阶段,这一时期以诸侯国之间的频繁战争和政治动荡为特点。同时,这一时期也是儒家思想的兴起时期,孔子等思想家开始对后世产生深远影响。

第6课 《战国时期的社会变革》:战国时期是东周的后期阶段,这一时期以更加激烈的国家间战争和政治变革为特征。各国为了争霸天下,进行了一系列的政治、军事和经济改革。

第7课 《百家争鸣》:这一课主要探讨战国时期思想文化的繁荣,即“百家争鸣”。这是一个哲学思想极为活跃的时期,儒家、道家、墨家、法家等多种学派相继兴起,对中国文化产生了深远的影响。

第8课 《夏商周时期的科技与文化》:这一课则重点介绍先秦时期天文、历法和医学(新增内容)、甲骨文与青铜器、《诗经》和“楚辞”(新增内容)等科技、艺术、文学等方面的成就。

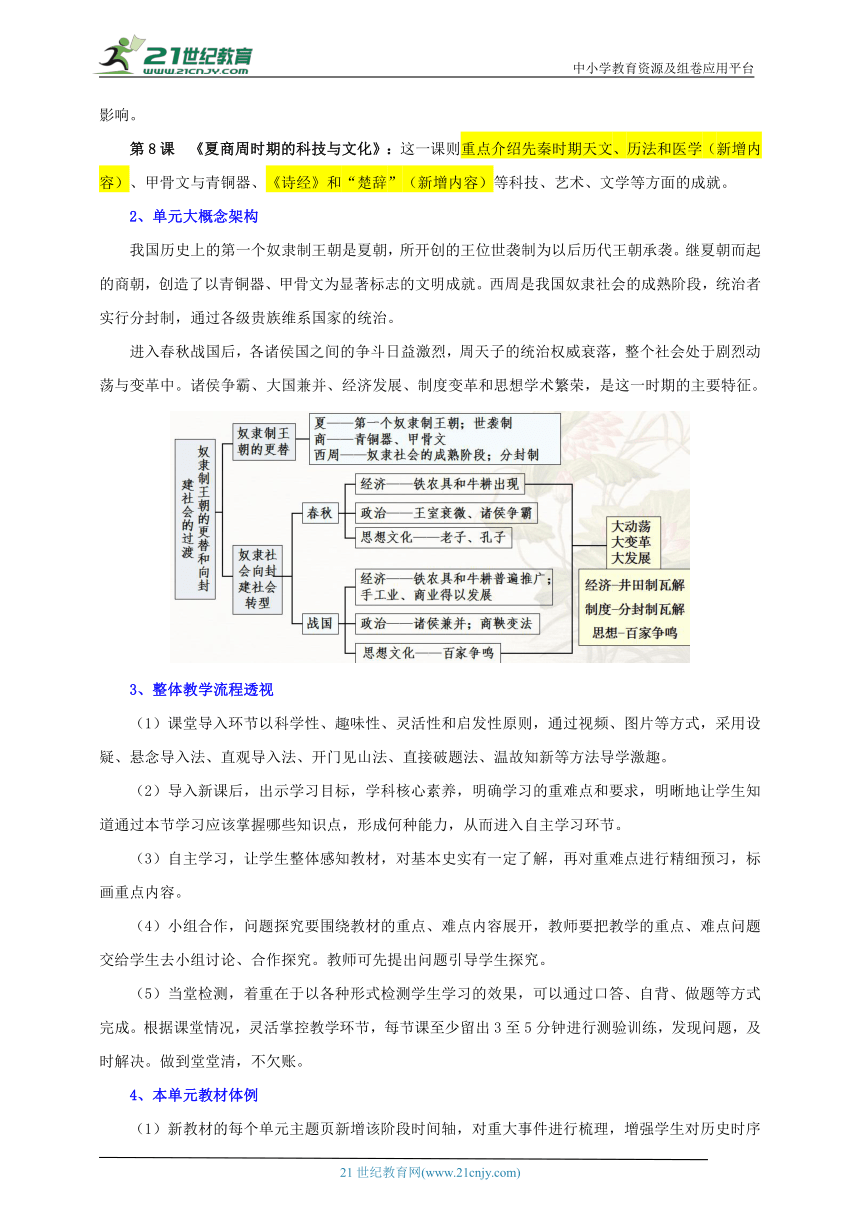

2、单元大概念架构

我国历史上的第一个奴隶制王朝是夏朝,所开创的王位世袭制为以后历代王朝承袭。继夏朝而起的商朝,创造了以青铜器、甲骨文为显著标志的文明成就。西周是我国奴隶社会的成熟阶段,统治者实行分封制,通过各级贵族维系国家的统治。

进入春秋战国后,各诸侯国之间的争斗日益激烈,周天子的统治权威衰落,整个社会处于剧烈动荡与变革中。诸侯争霸、大国兼并、经济发展、制度变革和思想学术繁荣,是这一时期的主要特征。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

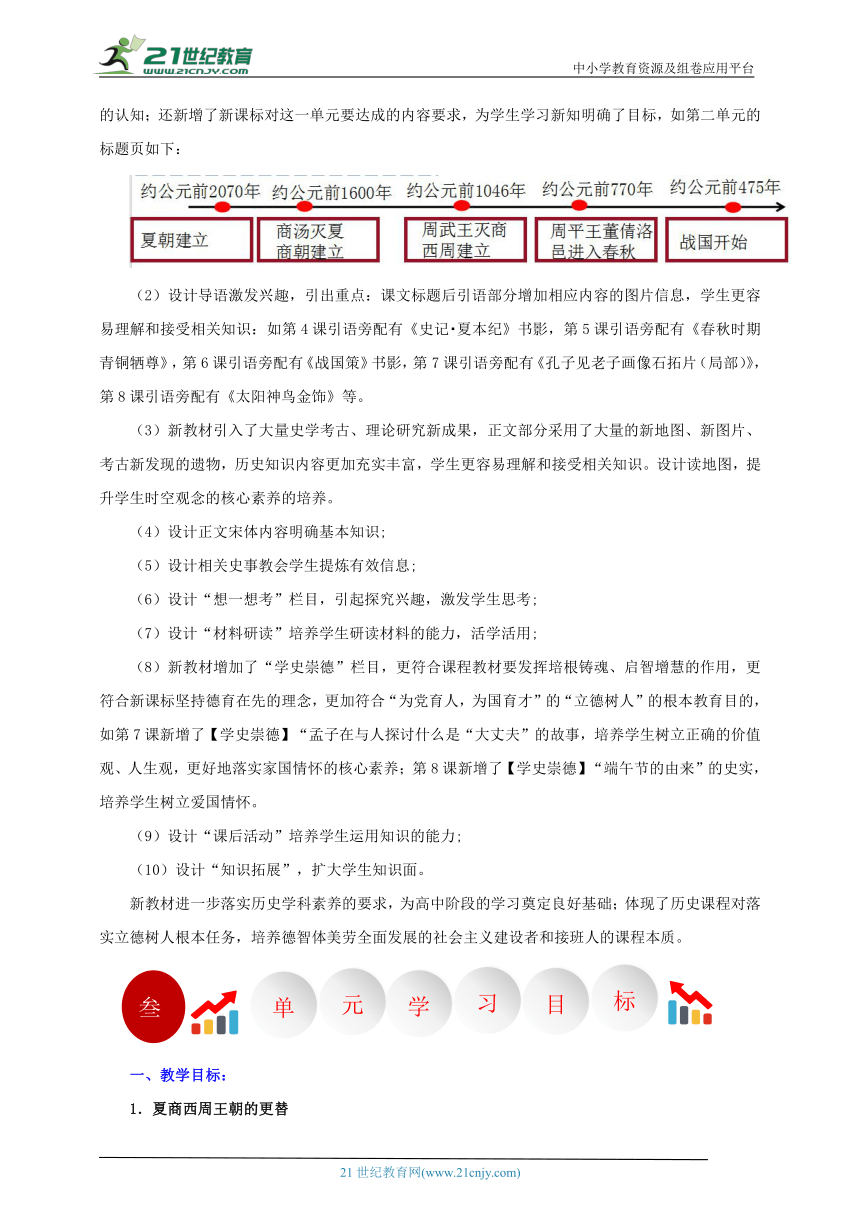

(1)新教材的每个单元主题页新增该阶段时间轴,对重大事件进行梳理,增强学生对历史时序的认知;还新增了新课标对这一单元要达成的内容要求,为学生学习新知明确了目标,如第二单元的标题页如下:

(2)设计导语激发兴趣,引出重点:课文标题后引语部分增加相应内容的图片信息,学生更容易理解和接受相关知识:如第4课引语旁配有《史记 夏本纪》书影,第5课引语旁配有《春秋时期青铜牺尊》,第6课引语旁配有《战国策》书影,第7课引语旁配有《孔子见老子画像石拓片(局部)》,第8课引语旁配有《太阳神鸟金饰》等。

(3)新教材引入了大量史学考古、理论研究新成果,正文部分采用了大量的新地图、新图片、考古新发现的遗物,历史知识内容更加充实丰富,学生更容易理解和接受相关知识。设计读地图,提升学生时空观念的核心素养的培养。

(4)设计正文宋体内容明确基本知识;

(5)设计相关史事教会学生提炼有效信息;

(6)设计“想一想考”栏目,引起探究兴趣,激发学生思考;

(7)设计“材料研读”培养学生研读材料的能力,活学活用;

(8)新教材增加了“学史崇德”栏目,更符合课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用,更符合新课标坚持德育在先的理念,更加符合“为党育人,为国育才”的“立德树人”的根本教育目的,如第7课新增了【学史崇德】“孟子在与人探讨什么是“大丈夫”的故事,培养学生树立正确的价值观、人生观,更好地落实家国情怀的核心素养;第8课新增了【学史崇德】“端午节的由来”的史实,培养学生树立爱国情怀。

(9)设计“课后活动”培养学生运用知识的能力;

(10)设计“知识拓展”,扩大学生知识面。

新教材进一步落实历史学科素养的要求,为高中阶段的学习奠定良好基础;体现了历史课程对落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的课程本质。

一、教学目标:

1.夏商西周王朝的更替

①知道夏商西周三代更替的基本史实,正确认识人类历史发展的客观规律。(时空观念、唯物史观)

②理解西周分封制的目的、内容及作用。(史料实证、历史解释)

③通过朝代兴衰认识到得民心者得天下,失民心者失天下的道理。(家国情怀、唯物史观)

2.动荡变化中的春秋时期

①了解王室衰微的表现和结果。(历史解释)

②知道春秋时期的主要霸主,认识诸侯争霸的影响。(时空观念、历史解释)

③知道春秋时期经济发展的表现及其原因,理解经济发展和社会变化的关系。(历史解释、唯物史观)

3.战国时期的社会变革

①知道战国七雄的地理位置,兼并战争等基本史实。(时空观念、史料实证)

②知道商鞅变法的内容及意义,认识到改革是社会发展、国家强大的动力。(历史解释、唯物史观)

③知道战国时期经济发展的表现,了解都江堰水利工程,感受我国古代劳动人民的智慧。(家国情怀)

4.百家争鸣

①了解老子及其思想主张,知道孔子的思想主张及其教育成就。(史料实证)

②知道各学派代表人物及其思想主张,培养社会责任感。(史料实证、家国情怀)

③理解百家争鸣的背景及其历史影响,认识社会变革与思想发展的关系。(历史解释、唯物史观)

5.夏商周时期的科技与文化

①知道先秦时期我国在天文、历法、医学和文学方面的主要成就。(史料实证)

②知道甲骨文的基本史实及影响,知道青铜器的制作工艺及其代表器物。知道三星堆遗址(史料实证、历史解释)

③理解先秦时期高度发达的文明,感受中华文明源远流长,一脉相承的强大生命力。(家国情怀)

二.学习重难点:

重点:分封制、春秋战国的纷争、商鞅变法、百家争鸣、青铜器的高超工艺、甲骨文。

难点:西周的分封制以及奴隶制的进步性和残酷性;春秋战国时期社会变革的根本原因;商鞅变法的主要内容及历史作用;百家争鸣的影响。

(第5课时)《第8课 夏商周时期的科技与文化》教学设计

课程标准 1).知道甲骨文是已知最早的汉字;2).通过了解甲骨文、青铜铭文、典型器物(青铜器),知道夏商周的历史;3).通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就。

素养目标 1)史料实证、时空观念:知道先秦时期我国在天文、历法、医学和文学方面的主要成就。(重点)2)历史解释、唯物史观:知道甲骨文的基本史实及影响,知道青铜器的制作工艺及其代表器物。了解三星堆遗址的考古成果;理解夏商周时期是我国古代的青铜时代,创造了光辉灿烂的青铜文明。(重点、难点)3)历史解释、史料实证、家国情怀:理解先秦时期高度发达的文明,感受中华文明源远流长,一脉相承的强大生命力。涵养家国情怀。

教材分析 本课是七年级上册历史第二单元:“夏商周时期奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡”展示了先秦时期的制度和经济的发展变化、科技与文化成就,体现了古代劳动人民的智慧和创造力。 《夏商周时期的科技与文化》是本单元第八课。主要以历史核心素养中史料证实和历史解释展示学习内容,有:天文、历法和医学;甲骨文与青铜器以及《诗经》和“楚辞”三个部分。本课关键词:科技灿烂、文化辉煌。为了便于教学,依据大单元教学理念和学生的认知规律,我将本课整合为二部分:一:夏商周时期的科技——天文、历法、医学、青铜器二:夏商周时期的文化——甲骨文、金文、《诗经》与楚辞

学情分析 七年级的学生对于青铜器与甲骨文的了解较少,较难理解青铜器的铸造方法;其二他们刚接触历史,还不适合大量的文字史料阅读,因而教学中需通过文物图片拉近历史与学生的联系。在心理方面,学生对历史有着强烈的好奇心,可设置相关问题调动的参与性和积极性。

教学方法 以启发式教学为主、材料分析法、合作探究。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【整体感知】【导入新课】【播放视频】二十四节气 阅读单元导读,思考问题。整体感悟先秦时期科技与文化的成就。 通过大单元整合,了解先秦时期的科技与文化的内涵。通过视频设问导入,激发学生探究新知的兴趣。

讲授新课(一) 目标导学一、夏商周时期的科技——天文、历法、医学、青铜器1.天文成就观察下图,阅读教材,归纳夏商周时期我国有哪些天文成就?记载日食的商朝牛骨·材料:早在原始社会末期,先民们为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。·商朝甲骨文里有许多日食、月食的记载。《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录。·《春秋》中记载了公元前613年一颗雪星扫过北斗,这是世界上关于哈雷雪星最早的确切记载。①原始社会末期,先民对天文现象观察记录,总结日月星辰的运行规律;②商朝甲骨文有 日食、月食 的记载;③《诗经》记载了公元前776年9月6日发生了日食,这是我国历史上第一次有 确切日期 的日食记录;④《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,这是世界上关于哈雷彗星 最早的确切记载。2.历法成就自主归纳夏商周历法发展概况,填写时间轴;概况其意义。学生回答后PPT展示:意义:农业与季节密切相关,制定历法和二十四节气更好地指导农业生产,促进农业发展。3.医学成就根据课本与视频,自主归纳夏商周时期医学发展概况。【播放视频】扁鹊学生回答后教师讲述:(1)先秦时期,人们掌握了一定的医药知识和治疗技术,传说中神农尝百草,认识了一些治病药物。(2)战国时期的名医扁鹊能用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他总结出来望、闻、问、切四种诊断 疾病的方法,一直被中医沿用。(3)战国时期问世的《黄帝内经》,总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。问题思考:综合上述,总结夏商周时期天文、历法和医学的特点?4.青铜器【播放视频】青铜器观察下图,阅读教材,请你制作一个有关青铜器的文物卡片。①文物名称: ②时期: ③成分: ④用途: ⑤特点: ⑥代表: ⑦地位: 5.三星堆遗址阅读教材,简述考古学家在三星堆遗址有哪些发现?你有何认识? 三星堆带金面罩青铜头像 三星堆玉璋地区:长江上游地区的四川广汉考古发现一:出土金杖、青铜树、青铜面具和青铜人像等,造型奇特认识:向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。考古发现二:出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜容器认识:表明它与中原王朝具有密切关系。【时空观念】观看图文,思考中华文明的起源与发展有何特点?【播放视频】太阳神鸟金饰教师指导:中国地域辽阔,环境复杂,文化传统多样,各区系类型文化在自身发展的阶段自然而然便会产生各有特点的文明因素。同时文化的发展从来不是孤立的也不是同步的,各区系类型文化在发展过程中,充满了碰撞和融合,最终形成以中原文化为核心的格局。因此中华文明的产生和发展呈满天星斗,多元一体的格局。 观察图片,观看视频梳理先秦时期的天文历法成就,学会提取有效历史信息答案提示:(1)先秦时期,人们掌握了一定的医药知识和治疗技术,传说中神农尝百草,认识了一些治病药物。(2)战国时期的名医扁鹊能用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他总结出来望、闻、问、切四种诊断 疾病的方法,一直被中医沿用。(3)战国时期问世的《黄帝内经》,总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。观察图片,结合教材,制作甲骨文、青铜器的文物小卡片,了解青铜器,从中掌握介绍文物的方法。答案提示:①文物名称:青铜器; ②时期: 商周时期; ③成分: 铜、锡、铅; ④用途: 祭祀、军事;⑤特点:由国家掌控,规模宏大、组织严密、分工细致、制作工艺高超;⑥代表: 四羊方尊、司母戊鼎、利簋; ⑦地位: 成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。体会中华文明多元一体的特征提示:满天星斗、多元一体。 通过研读史料、阅读教材,了解我国先秦时期天文、历法和医学、青铜器的成就,感受古代劳动人民的智慧和创造力。落实唯物史观的核心素养培养学生阅读材料获取信息的能力,培养时空观念核心素养。通过研读史料、了解夏、商、西周的青铜制造业的基本史实和特点。落实史料实证、历史解释的核心素养

讲授新课(二) 目标导学二、夏商周时期的文化——甲骨文、金文、《诗经》与楚辞1.甲骨文:①概况材料:商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上。这些文字被称为“甲骨文”。阅读教材,请你制作一个有关甲骨文的文物卡片(含义、地位(影响)。)学生回答后,PPT展示:2.甲骨文的造字方法与意义观察下图,说说甲骨文有哪几种造字方法?你有何认识?甲骨文的造字方法:象形、指事、会意、形声、假借认识:①甲骨文已经具备了汉字的结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。②甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。③破解甲骨文,为研究商周时期的历史提供了重要的文字资料。2.金文观察下图,阅读教材,你能对金文写一则简介吗? 名称:金文时期:商朝中晚期开始含义:钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,因为古人称铜为金,所以这种文字被称为“金文”。发展:西周时期,青铜器上文字的数量明显增加。价值:金文内容丰富,涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等方面。 3.《诗经》根据课本,自主归纳《诗经》概况《诗经》书影书名:《诗经》内容:先秦时期,从平民到贵族的社会各阶层人士,在生产生活、祭祀典礼等各种场合,创作并传唱诗歌。结构:《诗经》共有300多篇诗歌,分为“风”“雅”“颂”三部 分。价值:《诗经》是我国现存第一部诗歌总集;《诗经》关注现实,所收诗歌中,有的反映民俗民情,有的歌颂美好爱情,有的赞扬劳动者勤劳勇敢,有的批判统治者剥削压迫;《诗经》保存了丰富的先秦史料。阅读《诗经》中的诗句,说明其所反映的怎样的时代特征和精神内涵?材料:岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。 岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。 岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。 ——《诗经 ·秦风 ·无衣》时代背景:公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。精神内涵:全诗抒写将士们在大敌当前、兵临城下之际,以大局为重,与周王室保持一致,一听“王于兴师”,磨刀擦枪,舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概和爱国主义精神。【知识拓展】《诗经》是我国文学史的光辉起点,它奠定了我国古典诗歌现实主义的基础,在我国乃至世界文学史上都占据了极高的地位。《诗经》还对后世的文学、音乐、教育等多方面产生了深远影响,比如“关关雎鸠”、“投我以木瓜,报之以琼瑶”等。4.“楚辞”与《离骚》阅读教材,说说什么是楚辞?《离骚》有何价值?《离骚》书影“楚辞”:战国时期,楚国的屈原以及宋玉等人吸收民歌精华,采用 楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出一种新体诗歌 “楚辞”。《离骚》:充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗。5.屈原与端午节根据课本,说一说端午节的来历? 【拓展延伸】 南朝梁宗懔编撰的记录古代楚地岁时节令风物故事的笔记体文集《荆楚岁时记》载:“按五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死所,故命舟楫以拯之。” 南朝梁吴均《续齐谐记》载:“屈原五月五日自投汨罗而死,楚人哀之,每至此日,辄以竹筒贮米,投水祭之。……世人五日作粽,并带五色丝及楝叶,皆汨罗之遗风也。” 《隋书·地理志下》载:“大抵荆州率敬鬼,尤重祠祀之事,昔屈原为制《九歌》,盖由此也。屈原以五月望日赴汨罗,土人追至洞庭不见,湖大船小,莫得济者,乃歌曰:‘何由得渡湖,’因而鼓棹争归,竞会亭上,习以相传,为竞渡之戏。” 文物名称:甲骨文含义:商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情 进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上,这些文字被称为“甲骨文”。地位:(影响)①甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。②甲骨文是我国已发现的 古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字。③目前所知, 我国有文字可考的所史从商朝开始。鉴赏经典,品味中国古典文学的韵味和其中蕴含的历史提示:《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。讲故事,感受屈原伟大的爱国精神,传承中华优秀传统文化 培养学生自主学习的能力。从甲骨文的发现到甲骨文的地位价值,从浅入深,逐步深化。同时结合图片引导学生分析甲骨文的造字特点,既直观简洁,也有利于学生构建完整的知识体系。通过研读史料、了解甲骨文的发现、造字特点和影响。落实史料实证、历史解释的核心素养 跨学科阅读:通过朗诵,讲故事,了解《诗经》和“楚辞”先秦时期的文学成就。落实史料实证核心素养。引导学生运用材料分析问题、归纳问题并且运用知识解决问题的能力,从而突破难点。

课堂小结 夏商周三代,是中国奴隶社会从诞生到鼎盛的时期。在奴隶制度下,大量的奴隶被用来从事大规模的集体化生产,进一步促进了生产力的发展。一场革命技术酝酿成功,冶铁术正式诞生,青铜器迅速流行,在国家的政治、经济、军事、文化生活中占有重要地位,人类社会进入了青铜时代,这是农业革命以来的又一次飞跃。青铜器是夏商周三代生产力水平的代表,也是这三代艺术的典范。除了青铜器,夏商周时期在天文、历法、医学、文学等方面也取得了巨大的艺术成就。 这些成果不仅展示了当时社会的发展水平,也为后来的中华文明奠定了坚实的基础。 强化认识,整合教材,突出重难点,培养学生概括和总结的能力,培养学生的唯物史观和家国情怀

课堂巩固 1.下列关于我国历法方面知识的表述,正确的一项是( )A.今天的农历,又叫“殷历”,是比较完备的历法B.战国时期,将一年分为12个月,有大小月之分和闰月之说C.相传在八千年前的夏朝,我国就已有了完备的历法D.战国时期,人们测定出一年24个节气,这是历法上的重大成就【答案】D2.《黄帝内经·素问》中记载,圣人在春夏保养阳气以适应生长,在秋冬保养阴气以适应收藏,就能与万物一样,在生、长、收、藏的生命过程中运动发展。由此可知,《黄帝内经》推崇( )A.临床医学 B.顺应自然 C.经验传承 D.高超医术【答案】B3.商朝缔造了早期中华文明的辉煌成就。能够佐证这一论断的是( )A.制作打制石器和保存火种 B.铸造青铜器和创造甲骨文C.实行分封制和统一度量衡 D.使用铁制农具和推广牛耕【答案】B4.《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋时期的诗歌300多篇。其中在《诗经》十五国风中,属于中原地区的有周南、召南、邶、墉、卫、王、郑、陈、桧等国。此外,商颂亦应属于中原。这表明( )A.古代诗歌,皆源河南 B.中华文明,尽出中原 C.中原地区,文化荟萃 D.中原文化,古今第一【答案】C 检测课堂教学效果。

附1:板书设计

【学史崇德】

(设计意图:通过历史反思,在情感态度上,让学生意识到人民群众的重要性,以及社会的安定是建立一个健康和谐国家的基础。)

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡(第4—8课)

1.2022年课标要求

〖导论〗大约在公元前21世纪,中国历史上第一个王朝——夏朝建立。 夏朝带有奴隶制特征。迄今发现有文字记载的历史从商朝开始。商朝的青铜冶炼技术和甲骨文代表了早期中华文明的辉煌成就。西周取代商朝后分封诸侯,对疆域的控制更加稳固。

东周分为春秋、战国两个阶段。春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制度渐趋瓦解。战国时期,铁农具和牛耕的推广,促进了农业发展。各诸侯国的变法推动了社会进步,思想文化出现了“百家争鸣”的繁荣局面。

〖课标〗1.2夏商周时期

知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度;知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生;通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

2.2022年课标解读

⑴了解夏商周时期的基本线索和重要的事件、人物,知道重大史事发生的时间和地点、原因和结果,初步养成历史时序意识和历史空间感。(唯物史观、时空观念)

⑵知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度。(历史解释、时空观念、史料实证)

⑶了解夏商周时期是中国王朝产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明,青铜器和甲骨文反映了当时高度发达的文明,知道甲骨文是已知最早的汉字。(唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

⑷了解春秋战国时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国七雄的局面,知道战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生及影响。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

⑸知道老子、孔子的生平与思想;通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。(唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

⑹能结合语文、地理、生物等课程的学习,通过阅读古代的文献材料、图像材料,观察实物材料,查阅地图,并加以分析、概括并提取其中的历史信息。通过探究与讨论,强化国家认同、民族认同、文化认同。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

本单元教材主要内容:

1)新旧教材之比较

2024版新教材 原版本

单元 课 题 单 元 课 题

第二单元 商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡 第4课 夏商西周王朝的更替 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会的变革 第4课 早期国家的产生和发展

第5课 动荡变化中的春秋时期 第5课 青铜器与甲骨文

第6课 战国时期的社会变革 第6课 动荡的春秋时期

第7课 百家争鸣 第7课 战国时期的社会变化

第8课 夏商周时期的科技与文化(新增) 第8课 百家争鸣

2)本单元由五节正课组成。

第4课 《夏商西周王朝的更替》:这一课将介绍夏朝的建立与“家天下”、商朝的统治、西周的兴衰、中国最早的几个王朝:夏、商、西周的建立、发展和更替。夏朝被认为是中国历史上的第一个王朝,尽管其具体历史细节仍有争议。商朝以其高度发展的青铜文化和甲骨文而著名。西周则见证了封建制度的初步形成和周礼的建立。

第5课 《动荡变化中的春秋时期》:春秋时期是东周的早期阶段,这一时期以诸侯国之间的频繁战争和政治动荡为特点。同时,这一时期也是儒家思想的兴起时期,孔子等思想家开始对后世产生深远影响。

第6课 《战国时期的社会变革》:战国时期是东周的后期阶段,这一时期以更加激烈的国家间战争和政治变革为特征。各国为了争霸天下,进行了一系列的政治、军事和经济改革。

第7课 《百家争鸣》:这一课主要探讨战国时期思想文化的繁荣,即“百家争鸣”。这是一个哲学思想极为活跃的时期,儒家、道家、墨家、法家等多种学派相继兴起,对中国文化产生了深远的影响。

第8课 《夏商周时期的科技与文化》:这一课则重点介绍先秦时期天文、历法和医学(新增内容)、甲骨文与青铜器、《诗经》和“楚辞”(新增内容)等科技、艺术、文学等方面的成就。

2、单元大概念架构

我国历史上的第一个奴隶制王朝是夏朝,所开创的王位世袭制为以后历代王朝承袭。继夏朝而起的商朝,创造了以青铜器、甲骨文为显著标志的文明成就。西周是我国奴隶社会的成熟阶段,统治者实行分封制,通过各级贵族维系国家的统治。

进入春秋战国后,各诸侯国之间的争斗日益激烈,周天子的统治权威衰落,整个社会处于剧烈动荡与变革中。诸侯争霸、大国兼并、经济发展、制度变革和思想学术繁荣,是这一时期的主要特征。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)新教材的每个单元主题页新增该阶段时间轴,对重大事件进行梳理,增强学生对历史时序的认知;还新增了新课标对这一单元要达成的内容要求,为学生学习新知明确了目标,如第二单元的标题页如下:

(2)设计导语激发兴趣,引出重点:课文标题后引语部分增加相应内容的图片信息,学生更容易理解和接受相关知识:如第4课引语旁配有《史记 夏本纪》书影,第5课引语旁配有《春秋时期青铜牺尊》,第6课引语旁配有《战国策》书影,第7课引语旁配有《孔子见老子画像石拓片(局部)》,第8课引语旁配有《太阳神鸟金饰》等。

(3)新教材引入了大量史学考古、理论研究新成果,正文部分采用了大量的新地图、新图片、考古新发现的遗物,历史知识内容更加充实丰富,学生更容易理解和接受相关知识。设计读地图,提升学生时空观念的核心素养的培养。

(4)设计正文宋体内容明确基本知识;

(5)设计相关史事教会学生提炼有效信息;

(6)设计“想一想考”栏目,引起探究兴趣,激发学生思考;

(7)设计“材料研读”培养学生研读材料的能力,活学活用;

(8)新教材增加了“学史崇德”栏目,更符合课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用,更符合新课标坚持德育在先的理念,更加符合“为党育人,为国育才”的“立德树人”的根本教育目的,如第7课新增了【学史崇德】“孟子在与人探讨什么是“大丈夫”的故事,培养学生树立正确的价值观、人生观,更好地落实家国情怀的核心素养;第8课新增了【学史崇德】“端午节的由来”的史实,培养学生树立爱国情怀。

(9)设计“课后活动”培养学生运用知识的能力;

(10)设计“知识拓展”,扩大学生知识面。

新教材进一步落实历史学科素养的要求,为高中阶段的学习奠定良好基础;体现了历史课程对落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的课程本质。

一、教学目标:

1.夏商西周王朝的更替

①知道夏商西周三代更替的基本史实,正确认识人类历史发展的客观规律。(时空观念、唯物史观)

②理解西周分封制的目的、内容及作用。(史料实证、历史解释)

③通过朝代兴衰认识到得民心者得天下,失民心者失天下的道理。(家国情怀、唯物史观)

2.动荡变化中的春秋时期

①了解王室衰微的表现和结果。(历史解释)

②知道春秋时期的主要霸主,认识诸侯争霸的影响。(时空观念、历史解释)

③知道春秋时期经济发展的表现及其原因,理解经济发展和社会变化的关系。(历史解释、唯物史观)

3.战国时期的社会变革

①知道战国七雄的地理位置,兼并战争等基本史实。(时空观念、史料实证)

②知道商鞅变法的内容及意义,认识到改革是社会发展、国家强大的动力。(历史解释、唯物史观)

③知道战国时期经济发展的表现,了解都江堰水利工程,感受我国古代劳动人民的智慧。(家国情怀)

4.百家争鸣

①了解老子及其思想主张,知道孔子的思想主张及其教育成就。(史料实证)

②知道各学派代表人物及其思想主张,培养社会责任感。(史料实证、家国情怀)

③理解百家争鸣的背景及其历史影响,认识社会变革与思想发展的关系。(历史解释、唯物史观)

5.夏商周时期的科技与文化

①知道先秦时期我国在天文、历法、医学和文学方面的主要成就。(史料实证)

②知道甲骨文的基本史实及影响,知道青铜器的制作工艺及其代表器物。知道三星堆遗址(史料实证、历史解释)

③理解先秦时期高度发达的文明,感受中华文明源远流长,一脉相承的强大生命力。(家国情怀)

二.学习重难点:

重点:分封制、春秋战国的纷争、商鞅变法、百家争鸣、青铜器的高超工艺、甲骨文。

难点:西周的分封制以及奴隶制的进步性和残酷性;春秋战国时期社会变革的根本原因;商鞅变法的主要内容及历史作用;百家争鸣的影响。

(第5课时)《第8课 夏商周时期的科技与文化》教学设计

课程标准 1).知道甲骨文是已知最早的汉字;2).通过了解甲骨文、青铜铭文、典型器物(青铜器),知道夏商周的历史;3).通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就。

素养目标 1)史料实证、时空观念:知道先秦时期我国在天文、历法、医学和文学方面的主要成就。(重点)2)历史解释、唯物史观:知道甲骨文的基本史实及影响,知道青铜器的制作工艺及其代表器物。了解三星堆遗址的考古成果;理解夏商周时期是我国古代的青铜时代,创造了光辉灿烂的青铜文明。(重点、难点)3)历史解释、史料实证、家国情怀:理解先秦时期高度发达的文明,感受中华文明源远流长,一脉相承的强大生命力。涵养家国情怀。

教材分析 本课是七年级上册历史第二单元:“夏商周时期奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡”展示了先秦时期的制度和经济的发展变化、科技与文化成就,体现了古代劳动人民的智慧和创造力。 《夏商周时期的科技与文化》是本单元第八课。主要以历史核心素养中史料证实和历史解释展示学习内容,有:天文、历法和医学;甲骨文与青铜器以及《诗经》和“楚辞”三个部分。本课关键词:科技灿烂、文化辉煌。为了便于教学,依据大单元教学理念和学生的认知规律,我将本课整合为二部分:一:夏商周时期的科技——天文、历法、医学、青铜器二:夏商周时期的文化——甲骨文、金文、《诗经》与楚辞

学情分析 七年级的学生对于青铜器与甲骨文的了解较少,较难理解青铜器的铸造方法;其二他们刚接触历史,还不适合大量的文字史料阅读,因而教学中需通过文物图片拉近历史与学生的联系。在心理方面,学生对历史有着强烈的好奇心,可设置相关问题调动的参与性和积极性。

教学方法 以启发式教学为主、材料分析法、合作探究。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【整体感知】【导入新课】【播放视频】二十四节气 阅读单元导读,思考问题。整体感悟先秦时期科技与文化的成就。 通过大单元整合,了解先秦时期的科技与文化的内涵。通过视频设问导入,激发学生探究新知的兴趣。

讲授新课(一) 目标导学一、夏商周时期的科技——天文、历法、医学、青铜器1.天文成就观察下图,阅读教材,归纳夏商周时期我国有哪些天文成就?记载日食的商朝牛骨·材料:早在原始社会末期,先民们为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。·商朝甲骨文里有许多日食、月食的记载。《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录。·《春秋》中记载了公元前613年一颗雪星扫过北斗,这是世界上关于哈雷雪星最早的确切记载。①原始社会末期,先民对天文现象观察记录,总结日月星辰的运行规律;②商朝甲骨文有 日食、月食 的记载;③《诗经》记载了公元前776年9月6日发生了日食,这是我国历史上第一次有 确切日期 的日食记录;④《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,这是世界上关于哈雷彗星 最早的确切记载。2.历法成就自主归纳夏商周历法发展概况,填写时间轴;概况其意义。学生回答后PPT展示:意义:农业与季节密切相关,制定历法和二十四节气更好地指导农业生产,促进农业发展。3.医学成就根据课本与视频,自主归纳夏商周时期医学发展概况。【播放视频】扁鹊学生回答后教师讲述:(1)先秦时期,人们掌握了一定的医药知识和治疗技术,传说中神农尝百草,认识了一些治病药物。(2)战国时期的名医扁鹊能用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他总结出来望、闻、问、切四种诊断 疾病的方法,一直被中医沿用。(3)战国时期问世的《黄帝内经》,总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。问题思考:综合上述,总结夏商周时期天文、历法和医学的特点?4.青铜器【播放视频】青铜器观察下图,阅读教材,请你制作一个有关青铜器的文物卡片。①文物名称: ②时期: ③成分: ④用途: ⑤特点: ⑥代表: ⑦地位: 5.三星堆遗址阅读教材,简述考古学家在三星堆遗址有哪些发现?你有何认识? 三星堆带金面罩青铜头像 三星堆玉璋地区:长江上游地区的四川广汉考古发现一:出土金杖、青铜树、青铜面具和青铜人像等,造型奇特认识:向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。考古发现二:出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜容器认识:表明它与中原王朝具有密切关系。【时空观念】观看图文,思考中华文明的起源与发展有何特点?【播放视频】太阳神鸟金饰教师指导:中国地域辽阔,环境复杂,文化传统多样,各区系类型文化在自身发展的阶段自然而然便会产生各有特点的文明因素。同时文化的发展从来不是孤立的也不是同步的,各区系类型文化在发展过程中,充满了碰撞和融合,最终形成以中原文化为核心的格局。因此中华文明的产生和发展呈满天星斗,多元一体的格局。 观察图片,观看视频梳理先秦时期的天文历法成就,学会提取有效历史信息答案提示:(1)先秦时期,人们掌握了一定的医药知识和治疗技术,传说中神农尝百草,认识了一些治病药物。(2)战国时期的名医扁鹊能用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他总结出来望、闻、问、切四种诊断 疾病的方法,一直被中医沿用。(3)战国时期问世的《黄帝内经》,总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。观察图片,结合教材,制作甲骨文、青铜器的文物小卡片,了解青铜器,从中掌握介绍文物的方法。答案提示:①文物名称:青铜器; ②时期: 商周时期; ③成分: 铜、锡、铅; ④用途: 祭祀、军事;⑤特点:由国家掌控,规模宏大、组织严密、分工细致、制作工艺高超;⑥代表: 四羊方尊、司母戊鼎、利簋; ⑦地位: 成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。体会中华文明多元一体的特征提示:满天星斗、多元一体。 通过研读史料、阅读教材,了解我国先秦时期天文、历法和医学、青铜器的成就,感受古代劳动人民的智慧和创造力。落实唯物史观的核心素养培养学生阅读材料获取信息的能力,培养时空观念核心素养。通过研读史料、了解夏、商、西周的青铜制造业的基本史实和特点。落实史料实证、历史解释的核心素养

讲授新课(二) 目标导学二、夏商周时期的文化——甲骨文、金文、《诗经》与楚辞1.甲骨文:①概况材料:商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上。这些文字被称为“甲骨文”。阅读教材,请你制作一个有关甲骨文的文物卡片(含义、地位(影响)。)学生回答后,PPT展示:2.甲骨文的造字方法与意义观察下图,说说甲骨文有哪几种造字方法?你有何认识?甲骨文的造字方法:象形、指事、会意、形声、假借认识:①甲骨文已经具备了汉字的结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。②甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。③破解甲骨文,为研究商周时期的历史提供了重要的文字资料。2.金文观察下图,阅读教材,你能对金文写一则简介吗? 名称:金文时期:商朝中晚期开始含义:钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,因为古人称铜为金,所以这种文字被称为“金文”。发展:西周时期,青铜器上文字的数量明显增加。价值:金文内容丰富,涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等方面。 3.《诗经》根据课本,自主归纳《诗经》概况《诗经》书影书名:《诗经》内容:先秦时期,从平民到贵族的社会各阶层人士,在生产生活、祭祀典礼等各种场合,创作并传唱诗歌。结构:《诗经》共有300多篇诗歌,分为“风”“雅”“颂”三部 分。价值:《诗经》是我国现存第一部诗歌总集;《诗经》关注现实,所收诗歌中,有的反映民俗民情,有的歌颂美好爱情,有的赞扬劳动者勤劳勇敢,有的批判统治者剥削压迫;《诗经》保存了丰富的先秦史料。阅读《诗经》中的诗句,说明其所反映的怎样的时代特征和精神内涵?材料:岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。 岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。 岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。 ——《诗经 ·秦风 ·无衣》时代背景:公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。精神内涵:全诗抒写将士们在大敌当前、兵临城下之际,以大局为重,与周王室保持一致,一听“王于兴师”,磨刀擦枪,舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概和爱国主义精神。【知识拓展】《诗经》是我国文学史的光辉起点,它奠定了我国古典诗歌现实主义的基础,在我国乃至世界文学史上都占据了极高的地位。《诗经》还对后世的文学、音乐、教育等多方面产生了深远影响,比如“关关雎鸠”、“投我以木瓜,报之以琼瑶”等。4.“楚辞”与《离骚》阅读教材,说说什么是楚辞?《离骚》有何价值?《离骚》书影“楚辞”:战国时期,楚国的屈原以及宋玉等人吸收民歌精华,采用 楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出一种新体诗歌 “楚辞”。《离骚》:充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗。5.屈原与端午节根据课本,说一说端午节的来历? 【拓展延伸】 南朝梁宗懔编撰的记录古代楚地岁时节令风物故事的笔记体文集《荆楚岁时记》载:“按五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死所,故命舟楫以拯之。” 南朝梁吴均《续齐谐记》载:“屈原五月五日自投汨罗而死,楚人哀之,每至此日,辄以竹筒贮米,投水祭之。……世人五日作粽,并带五色丝及楝叶,皆汨罗之遗风也。” 《隋书·地理志下》载:“大抵荆州率敬鬼,尤重祠祀之事,昔屈原为制《九歌》,盖由此也。屈原以五月望日赴汨罗,土人追至洞庭不见,湖大船小,莫得济者,乃歌曰:‘何由得渡湖,’因而鼓棹争归,竞会亭上,习以相传,为竞渡之戏。” 文物名称:甲骨文含义:商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情 进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上,这些文字被称为“甲骨文”。地位:(影响)①甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。②甲骨文是我国已发现的 古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字。③目前所知, 我国有文字可考的所史从商朝开始。鉴赏经典,品味中国古典文学的韵味和其中蕴含的历史提示:《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。讲故事,感受屈原伟大的爱国精神,传承中华优秀传统文化 培养学生自主学习的能力。从甲骨文的发现到甲骨文的地位价值,从浅入深,逐步深化。同时结合图片引导学生分析甲骨文的造字特点,既直观简洁,也有利于学生构建完整的知识体系。通过研读史料、了解甲骨文的发现、造字特点和影响。落实史料实证、历史解释的核心素养 跨学科阅读:通过朗诵,讲故事,了解《诗经》和“楚辞”先秦时期的文学成就。落实史料实证核心素养。引导学生运用材料分析问题、归纳问题并且运用知识解决问题的能力,从而突破难点。

课堂小结 夏商周三代,是中国奴隶社会从诞生到鼎盛的时期。在奴隶制度下,大量的奴隶被用来从事大规模的集体化生产,进一步促进了生产力的发展。一场革命技术酝酿成功,冶铁术正式诞生,青铜器迅速流行,在国家的政治、经济、军事、文化生活中占有重要地位,人类社会进入了青铜时代,这是农业革命以来的又一次飞跃。青铜器是夏商周三代生产力水平的代表,也是这三代艺术的典范。除了青铜器,夏商周时期在天文、历法、医学、文学等方面也取得了巨大的艺术成就。 这些成果不仅展示了当时社会的发展水平,也为后来的中华文明奠定了坚实的基础。 强化认识,整合教材,突出重难点,培养学生概括和总结的能力,培养学生的唯物史观和家国情怀

课堂巩固 1.下列关于我国历法方面知识的表述,正确的一项是( )A.今天的农历,又叫“殷历”,是比较完备的历法B.战国时期,将一年分为12个月,有大小月之分和闰月之说C.相传在八千年前的夏朝,我国就已有了完备的历法D.战国时期,人们测定出一年24个节气,这是历法上的重大成就【答案】D2.《黄帝内经·素问》中记载,圣人在春夏保养阳气以适应生长,在秋冬保养阴气以适应收藏,就能与万物一样,在生、长、收、藏的生命过程中运动发展。由此可知,《黄帝内经》推崇( )A.临床医学 B.顺应自然 C.经验传承 D.高超医术【答案】B3.商朝缔造了早期中华文明的辉煌成就。能够佐证这一论断的是( )A.制作打制石器和保存火种 B.铸造青铜器和创造甲骨文C.实行分封制和统一度量衡 D.使用铁制农具和推广牛耕【答案】B4.《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋时期的诗歌300多篇。其中在《诗经》十五国风中,属于中原地区的有周南、召南、邶、墉、卫、王、郑、陈、桧等国。此外,商颂亦应属于中原。这表明( )A.古代诗歌,皆源河南 B.中华文明,尽出中原 C.中原地区,文化荟萃 D.中原文化,古今第一【答案】C 检测课堂教学效果。

附1:板书设计

【学史崇德】

(设计意图:通过历史反思,在情感态度上,让学生意识到人民群众的重要性,以及社会的安定是建立一个健康和谐国家的基础。)

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史