【2024年新版教材】人教部编七年级历史上册第6课 战国时期的社会变革(教学课件)

文档属性

| 名称 | 【2024年新版教材】人教部编七年级历史上册第6课 战国时期的社会变革(教学课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 67.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-16 22:26:25 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

一 战国七雄

二 商鞅变法

三 战国时期的经济发展

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第6课 战国时期的社会变革

部编版七年级上册

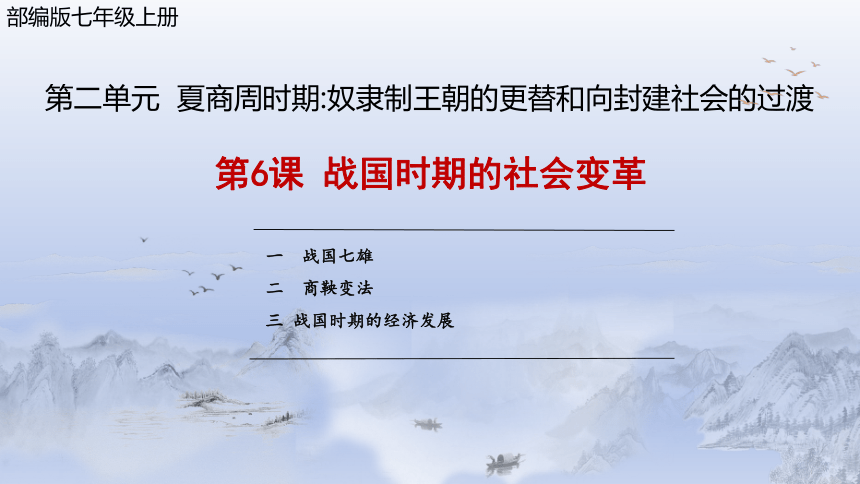

过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解战国时期商鞅变法等改革。

通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

知道战国时间分期,初步养成历史时序意识和历史空间感。(唯物史观、时空观念)

运用史料了解战国时期经济发展、商鞅变法,知道改革使秦国逐渐强大起来,懂得改革推动社会进步的道理。(唯物史观、史料实证、历史解释)

了解都江堰工程,认识和感受我国古代人民的智慧和创造力,认识科学技术对社会发展的推动作用,知道人类应该如何处理与自然的关系。(历史解释、家国情怀)

看课标 培素养

课程标准

学习目标

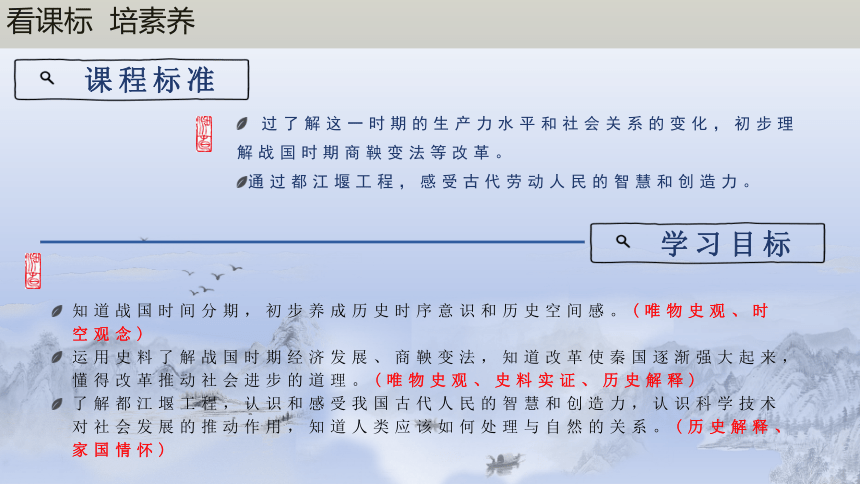

公元前771年

公元前770年

东周建立

春秋开始

公元前476年

春秋结束

公元前475年

战国开始

秦朝建立

战国结束

春秋时期

战国时期

东周

时空定位

因与孔子编订的编年体史书《春秋》年代相当而得名

因西汉刘向整理校订《战国策》一书而得名

公元前221年

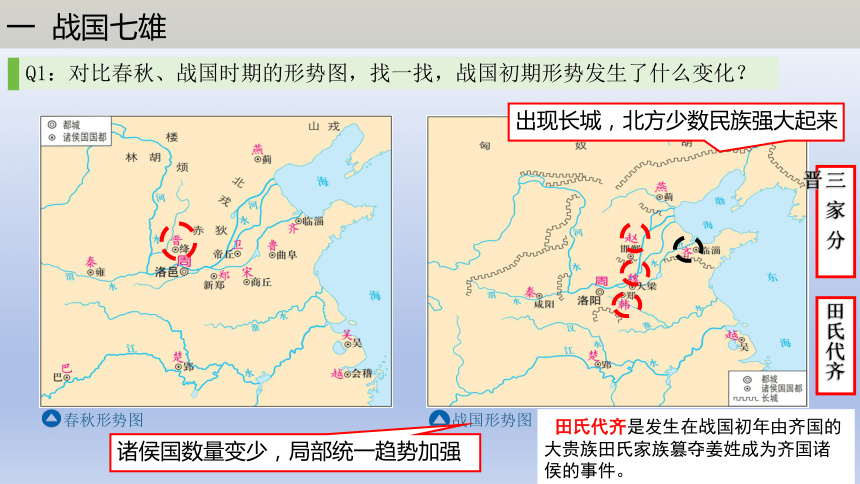

Q1:对比春秋、战国时期的形势图,找一找,战国初期形势发生了什么变化?

一 战国七雄

春秋形势图

战国形势图

三 家 分 晋

出现长城,北方少数民族强大起来

诸侯国数量变少,局部统一趋势加强

田氏代齐

田氏代齐是发生在战国初年由齐国的大贵族田氏家族篡夺姜姓成为齐国诸侯的事件。

赵

燕

秦

齐

魏

韩

楚

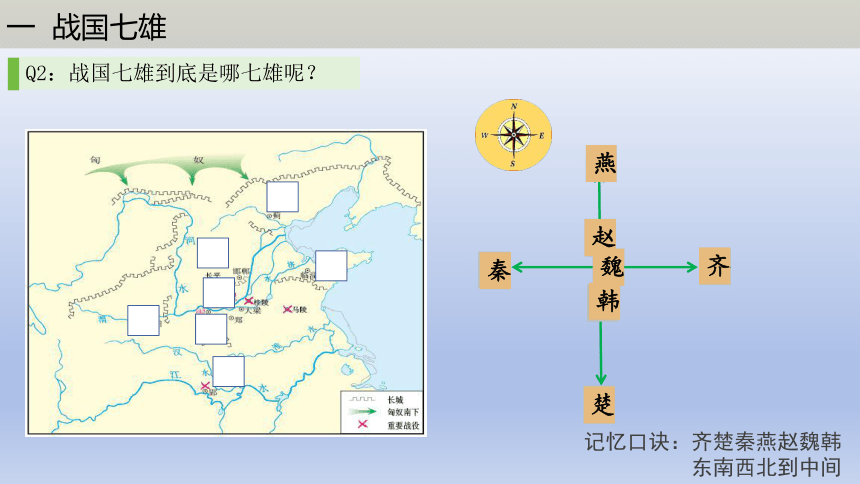

记忆口诀:齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

燕

秦

楚

韩

齐

赵

魏

一 战国七雄

Q2:战国七雄到底是哪七雄呢?

一 战国七雄

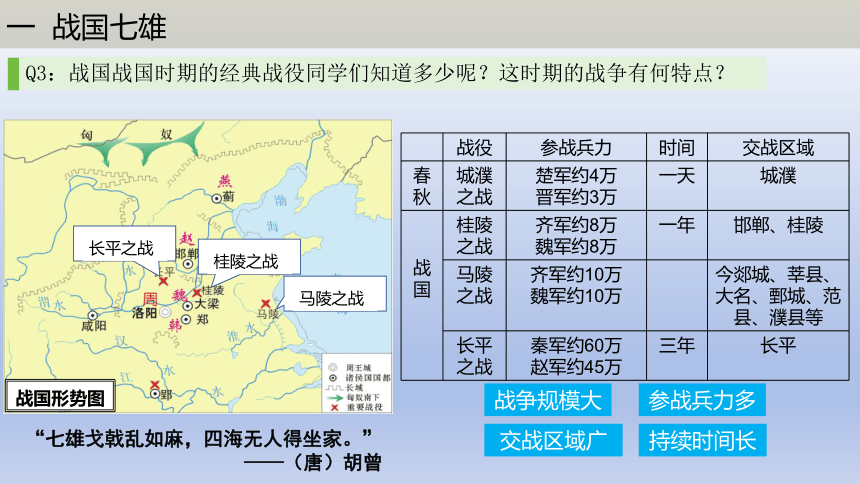

Q3:战国战国时期的经典战役同学们知道多少呢?这时期的战争有何特点?

战国形势图

桂陵之战

马陵之战

长平之战

战役 参战兵力 时间 交战区域

春秋 城濮之战 楚军约4万 晋军约3万 一天 城濮

战国 桂陵之战 齐军约8万 魏军约8万 一年 邯郸、桂陵

马陵之战 齐军约10万 魏军约10万 今郯城、莘县、大名、鄄城、范县、濮县等

长平之战 秦军约60万 赵军约45万 三年 长平

战争规模大

参战兵力多

交战区域广

持续时间长

“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”

——(唐)胡曾

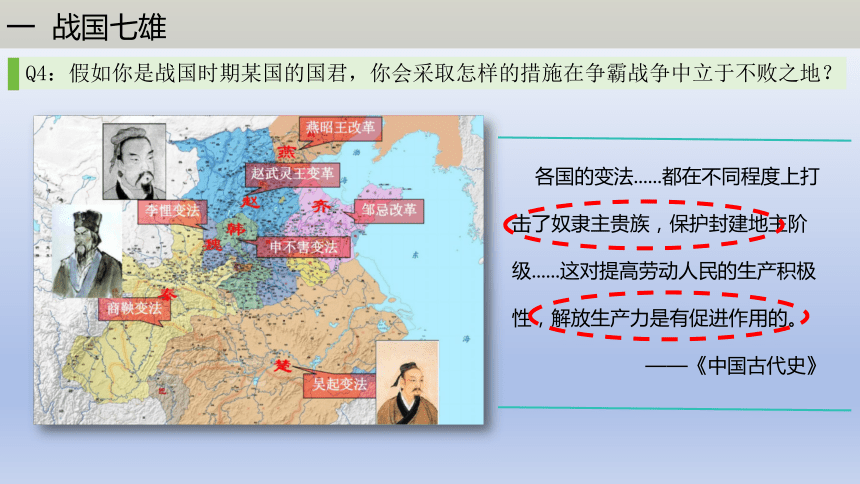

Q4:假如你是战国时期某国的国君,你会采取怎样的措施在争霸战争中立于不败之地?

一 战国七雄

各国的变法......都在不同程度上打击了奴隶主贵族,保护封建地主阶级......这对提高劳动人民的生产积极性,解放生产力是有促进作用的。

——《中国古代史》

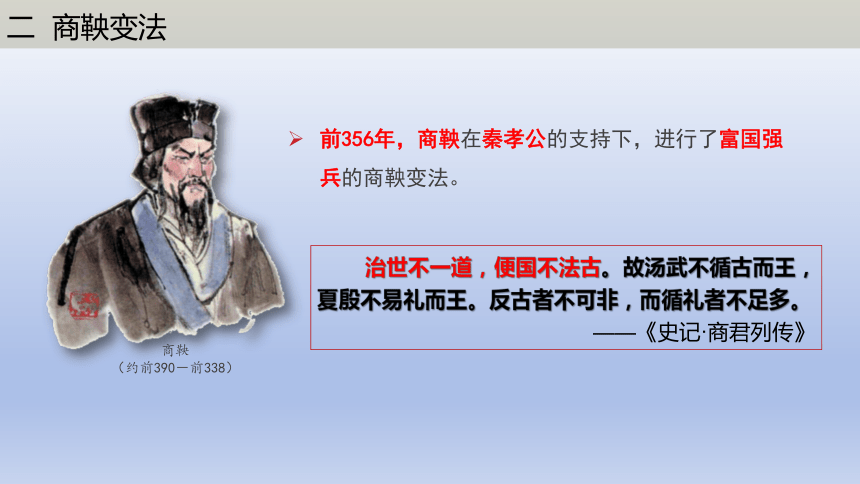

商鞅

(约前390-前338)

前356年,商鞅在秦孝公的支持下,进行了富国强兵的商鞅变法。

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而王。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

二 商鞅变法

Q5:商鞅变法具体内容有哪些?

二 商鞅变法

内容 影响

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理;

2.废除贵族世袭特权;

3.改革户籍制度,加强对人民的管理;

4.严明法度,禁止私斗;

经济 1.废除旧的土地制度;

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;

3.统一度量衡;

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强中央集权

削弱守旧势力

加强对人民的管理

有利于社会稳定

有利于新兴地主阶级通过军功途径参政

增强军队战斗力

确立封建土地私有制

调动农民积极性

有利于封建经济发展

井田制

Q6:商鞅变法之后,秦国出现了哪些变化?

二 商鞅变法

十年 “行法十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”

——《史记》

百年 长平之战,坑赵卒四十万。(前260年)

百三十年 “六王毕,四海一。”(前221年)

——《阿房宫赋》

①使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变

②综合国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国

③为以后秦统一全国奠定了基础。

Q7:商鞅在变法中所遵循的是什么原则?

二 商鞅变法

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……

—-《战国策·秦策一》

商鞅立木取信

公平无私、严格执法;

不畏强权、敢于同旧势力斗争;

取信于民

Q8:商鞅最终车裂而死,变法是成功了还是失败了?对此你有何感悟和启示?

二 商鞅变法

商鞅虽死 秦法犹存

公元前338年,秦孝公病逝,太子即位,即秦惠文王。同年,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。

①成功了,商鞅虽死,但变法使得秦国国力大为增强,军队战斗力提高,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定了基础。

衡量变法是否成功的标准?

变法的目的是否达到;

变法是否推动了社会的发展和进步

②改革不是一帆风顺的;改革是推动社会进步的强大动力。

为了实现富国强兵,各国在政治上厉行变法,加速社会的进步。与此同时,各国在经济上大力发展农业生产,社会经济得到进一步发展。

三 战国时期的经济发展

Q9:战国时期社会经济进一步发展的表现有哪些?

农业 ① 的使用日趋普遍

② 得到进一步推广,耕作技术明显进步

③各国兴修水利,其中最著名的是 。

手工业 更加细密(纺织、冶铁、青铜铸造、采矿、煮盐、竹木器、漆器、皮革、制陶、酿造等)

商业 日益发达, 广泛,各地涌现出一批 ,出现 。

铁器

牛耕

秦国都江堰

分工

商业

货币流通

中心城市

大工商业主

促进

造就

三 战国时期的经济发展

Q10:针对战国经济发展,你要布置一个展厅,你会如何归类?

战国时期铜冰鉴

这是当时贵战使用的青铜冰酒器,中间有夹层,可放冰块。铜冰鉴表国有非宫整的纹饰,堪称世界上青铜器的杰作。

战国时期楚国龙凤虎纹丝织物

战国时期的双镰铁范

手工业

手工业

农业

商业

农业

三 战国时期的经济发展

Q11:观看视频,结合课本,梳理都江堰,完成表格.

水利工程都江堰

时间

地点

人物

构成

作用

战国后期 公元前256年

秦国蜀郡,成都附近的岷江上

蜀郡太守李冰(李太守)

防洪、灌溉、水运

渠首(鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰)和灌溉网,内江用于灌溉、外江用于分洪

三 战国时期的经济发展

“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,谓之天府。”

——东晋 常璩《华阳国志》

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

李冰石像

李冰为蜀地的发展做出了不可磨灭的贡献,人们永远怀念他。两千多年来,四川人民把李冰尊为"川主"。1974年,在都江堰枢纽工程中,发现了李冰的石像,其上题记:"故蜀郡李府郡讳冰"。这说明早在1800年前,李冰的业绩已为人民所传颂。近人对李冰的功绩也极为赞赏。

克己奉公的精神

勇于创新的精神

为民服务的精神

唯物史观:经济基础决定上层建筑

铁犁牛耕

生产力提高

公田抛废、私田开辟

生产力

土地制度

井田制逐渐瓦解、土地私有制逐渐确立

阶级关系

新兴地主、农民两大阶级

政治

贵族政治逐渐瓦解、封建制度逐渐建立

生产力决定

生产关系

经济基础决定

上层建筑

三 春秋时期的经济发展

Q12:春秋战国时期铁犁牛耕带来的影响?

课堂小结

当堂测评

1.春秋时期,秦、楚等国开始设县,都在边境地区,悬在外边。用本意为悬挂的“县”字作行政设置名,可谓名副其实。战国时期,在秦国普遍推行、确立县制的是( )

A.夏禹 B.商汤 C.夫差 D.商鞅

2.商鞅变法中,废井田,开阡陌,允许土地自由买卖;鼓励耕织。这些措施有利于( )

A.促进经济发展 B.增强军队战斗力

C.提高行政效率 D.强化旧贵族特权

A

D

当堂测评

3.某学者认为:“商鞅变法使劳动力得到了充分释放,生产力得到了迅速发展,新兴的地主阶级掌握了社会的主要财富,登上历史舞台”。该材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

4.旱则引水浸润,雨则杜(堵)塞水门”,使成都平原成为旱涝保收的“天府之国”。材料描述的是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.筒车

D

A

当堂测评

5.从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性的多民族国家。这表明( )

A.华夏认同观念得到发展

B.百家争鸣繁荣局面出现

C.诸侯国之间的矛盾消除

D.统一多民族封建国家建立

A

当堂测评

6.1975年12月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法( )

A.建立县制

B.奖励军功

C.鼓励耕织

D.废除特权

B

一 战国七雄

二 商鞅变法

三 战国时期的经济发展

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第6课 战国时期的社会变革

部编版七年级上册

过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解战国时期商鞅变法等改革。

通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

知道战国时间分期,初步养成历史时序意识和历史空间感。(唯物史观、时空观念)

运用史料了解战国时期经济发展、商鞅变法,知道改革使秦国逐渐强大起来,懂得改革推动社会进步的道理。(唯物史观、史料实证、历史解释)

了解都江堰工程,认识和感受我国古代人民的智慧和创造力,认识科学技术对社会发展的推动作用,知道人类应该如何处理与自然的关系。(历史解释、家国情怀)

看课标 培素养

课程标准

学习目标

公元前771年

公元前770年

东周建立

春秋开始

公元前476年

春秋结束

公元前475年

战国开始

秦朝建立

战国结束

春秋时期

战国时期

东周

时空定位

因与孔子编订的编年体史书《春秋》年代相当而得名

因西汉刘向整理校订《战国策》一书而得名

公元前221年

Q1:对比春秋、战国时期的形势图,找一找,战国初期形势发生了什么变化?

一 战国七雄

春秋形势图

战国形势图

三 家 分 晋

出现长城,北方少数民族强大起来

诸侯国数量变少,局部统一趋势加强

田氏代齐

田氏代齐是发生在战国初年由齐国的大贵族田氏家族篡夺姜姓成为齐国诸侯的事件。

赵

燕

秦

齐

魏

韩

楚

记忆口诀:齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

燕

秦

楚

韩

齐

赵

魏

一 战国七雄

Q2:战国七雄到底是哪七雄呢?

一 战国七雄

Q3:战国战国时期的经典战役同学们知道多少呢?这时期的战争有何特点?

战国形势图

桂陵之战

马陵之战

长平之战

战役 参战兵力 时间 交战区域

春秋 城濮之战 楚军约4万 晋军约3万 一天 城濮

战国 桂陵之战 齐军约8万 魏军约8万 一年 邯郸、桂陵

马陵之战 齐军约10万 魏军约10万 今郯城、莘县、大名、鄄城、范县、濮县等

长平之战 秦军约60万 赵军约45万 三年 长平

战争规模大

参战兵力多

交战区域广

持续时间长

“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”

——(唐)胡曾

Q4:假如你是战国时期某国的国君,你会采取怎样的措施在争霸战争中立于不败之地?

一 战国七雄

各国的变法......都在不同程度上打击了奴隶主贵族,保护封建地主阶级......这对提高劳动人民的生产积极性,解放生产力是有促进作用的。

——《中国古代史》

商鞅

(约前390-前338)

前356年,商鞅在秦孝公的支持下,进行了富国强兵的商鞅变法。

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而王。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

二 商鞅变法

Q5:商鞅变法具体内容有哪些?

二 商鞅变法

内容 影响

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理;

2.废除贵族世袭特权;

3.改革户籍制度,加强对人民的管理;

4.严明法度,禁止私斗;

经济 1.废除旧的土地制度;

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;

3.统一度量衡;

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强中央集权

削弱守旧势力

加强对人民的管理

有利于社会稳定

有利于新兴地主阶级通过军功途径参政

增强军队战斗力

确立封建土地私有制

调动农民积极性

有利于封建经济发展

井田制

Q6:商鞅变法之后,秦国出现了哪些变化?

二 商鞅变法

十年 “行法十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”

——《史记》

百年 长平之战,坑赵卒四十万。(前260年)

百三十年 “六王毕,四海一。”(前221年)

——《阿房宫赋》

①使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变

②综合国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国

③为以后秦统一全国奠定了基础。

Q7:商鞅在变法中所遵循的是什么原则?

二 商鞅变法

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……

—-《战国策·秦策一》

商鞅立木取信

公平无私、严格执法;

不畏强权、敢于同旧势力斗争;

取信于民

Q8:商鞅最终车裂而死,变法是成功了还是失败了?对此你有何感悟和启示?

二 商鞅变法

商鞅虽死 秦法犹存

公元前338年,秦孝公病逝,太子即位,即秦惠文王。同年,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。

①成功了,商鞅虽死,但变法使得秦国国力大为增强,军队战斗力提高,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定了基础。

衡量变法是否成功的标准?

变法的目的是否达到;

变法是否推动了社会的发展和进步

②改革不是一帆风顺的;改革是推动社会进步的强大动力。

为了实现富国强兵,各国在政治上厉行变法,加速社会的进步。与此同时,各国在经济上大力发展农业生产,社会经济得到进一步发展。

三 战国时期的经济发展

Q9:战国时期社会经济进一步发展的表现有哪些?

农业 ① 的使用日趋普遍

② 得到进一步推广,耕作技术明显进步

③各国兴修水利,其中最著名的是 。

手工业 更加细密(纺织、冶铁、青铜铸造、采矿、煮盐、竹木器、漆器、皮革、制陶、酿造等)

商业 日益发达, 广泛,各地涌现出一批 ,出现 。

铁器

牛耕

秦国都江堰

分工

商业

货币流通

中心城市

大工商业主

促进

造就

三 战国时期的经济发展

Q10:针对战国经济发展,你要布置一个展厅,你会如何归类?

战国时期铜冰鉴

这是当时贵战使用的青铜冰酒器,中间有夹层,可放冰块。铜冰鉴表国有非宫整的纹饰,堪称世界上青铜器的杰作。

战国时期楚国龙凤虎纹丝织物

战国时期的双镰铁范

手工业

手工业

农业

商业

农业

三 战国时期的经济发展

Q11:观看视频,结合课本,梳理都江堰,完成表格.

水利工程都江堰

时间

地点

人物

构成

作用

战国后期 公元前256年

秦国蜀郡,成都附近的岷江上

蜀郡太守李冰(李太守)

防洪、灌溉、水运

渠首(鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰)和灌溉网,内江用于灌溉、外江用于分洪

三 战国时期的经济发展

“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,谓之天府。”

——东晋 常璩《华阳国志》

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

李冰石像

李冰为蜀地的发展做出了不可磨灭的贡献,人们永远怀念他。两千多年来,四川人民把李冰尊为"川主"。1974年,在都江堰枢纽工程中,发现了李冰的石像,其上题记:"故蜀郡李府郡讳冰"。这说明早在1800年前,李冰的业绩已为人民所传颂。近人对李冰的功绩也极为赞赏。

克己奉公的精神

勇于创新的精神

为民服务的精神

唯物史观:经济基础决定上层建筑

铁犁牛耕

生产力提高

公田抛废、私田开辟

生产力

土地制度

井田制逐渐瓦解、土地私有制逐渐确立

阶级关系

新兴地主、农民两大阶级

政治

贵族政治逐渐瓦解、封建制度逐渐建立

生产力决定

生产关系

经济基础决定

上层建筑

三 春秋时期的经济发展

Q12:春秋战国时期铁犁牛耕带来的影响?

课堂小结

当堂测评

1.春秋时期,秦、楚等国开始设县,都在边境地区,悬在外边。用本意为悬挂的“县”字作行政设置名,可谓名副其实。战国时期,在秦国普遍推行、确立县制的是( )

A.夏禹 B.商汤 C.夫差 D.商鞅

2.商鞅变法中,废井田,开阡陌,允许土地自由买卖;鼓励耕织。这些措施有利于( )

A.促进经济发展 B.增强军队战斗力

C.提高行政效率 D.强化旧贵族特权

A

D

当堂测评

3.某学者认为:“商鞅变法使劳动力得到了充分释放,生产力得到了迅速发展,新兴的地主阶级掌握了社会的主要财富,登上历史舞台”。该材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

4.旱则引水浸润,雨则杜(堵)塞水门”,使成都平原成为旱涝保收的“天府之国”。材料描述的是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.筒车

D

A

当堂测评

5.从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性的多民族国家。这表明( )

A.华夏认同观念得到发展

B.百家争鸣繁荣局面出现

C.诸侯国之间的矛盾消除

D.统一多民族封建国家建立

A

当堂测评

6.1975年12月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法( )

A.建立县制

B.奖励军功

C.鼓励耕织

D.废除特权

B

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史