2015—2016高中语文北京版(选修《新闻传记》)第三单元课件:第12课《谈“史记”“汉书”》(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文北京版(选修《新闻传记》)第三单元课件:第12课《谈“史记”“汉书”》(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 345.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。谈《史记》《汉书》

朱自清学习目标1、掌握司马迁、班固以及《史记》《汉书》的文学常识。

?2、自主阅读,归纳整理。?

3、养成认真阅读,勤于积累的习惯。重要字词?旌旗?????呜咽?????封禅?????表彰?????

秉性? 恽???????褚???????牢骚?????凭藉?????

专心致志? 后裔?????剽窃?????阙略?????

抹煞?????悲天悯人?嗜好?????蹊径一、司马迁的出身和经历 1、游历生活

2、先人嘱托

3、李陵之祸

作者谈《史记》,为什么要从司马迁的出身和经历写起?报任安书盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。 司马迁是窃比孔子的,作者在文中对此进行了分析,请分条概括?对材料进行比较辨别,分类整理,选取关键词或句子。

去否定,留肯定;去修饰,留主干;去实例,留结论;去表象,留本质;分清主次,辨别有关和无关。

司马迁是窃比孔子的,作者在文中对此进行了分析,请分条概括?1、用心一样,孔子、司马迁分别是不同时代第一个保存文献的人。

2、司马迁和父亲着重《春秋》。

3、司马迁认同孔子作《春秋》的旨趣。

4、《春秋》是礼义的大宗,尊鲁,采善贬恶;司马迁相信礼治胜于法治,尊汉。

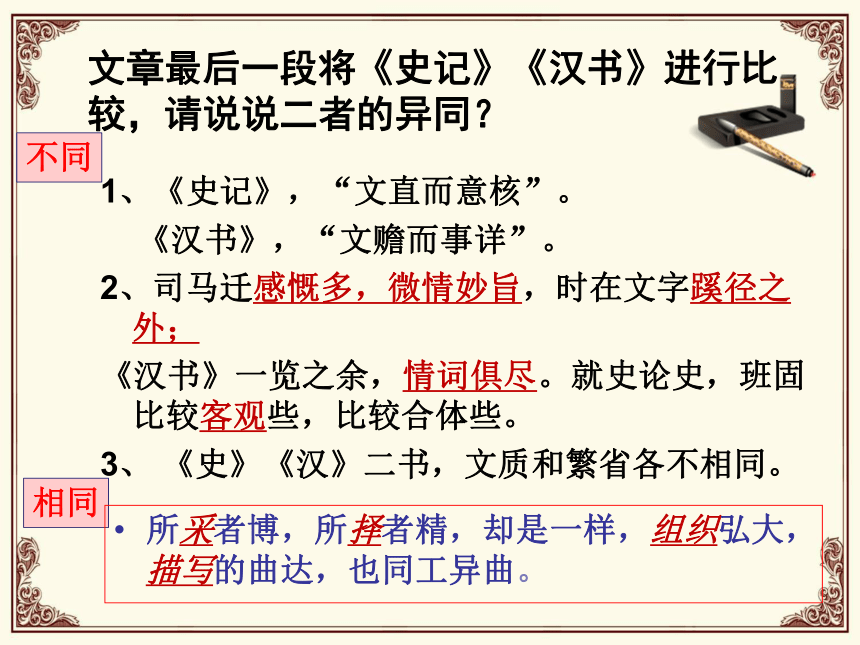

文章最后一段将《史记》《汉书》进行比较,请说说二者的异同?1、《史记》,“文直而意核”。

《汉书》,“文赡而事详”。

2、司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;

《汉书》一览之余,情词俱尽。就史论史,班固比较客观些,比较合体些。

3、 《史》《汉》二书,文质和繁省各不相同。相同不同所采者博,所择者精,却是一样,组织弘大,描写的曲达,也同工异曲。 his story 《史记》和《汉书》是两个男人写的故事,你更喜欢哪一个?History 沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”闻沛公欲王关中,独有秦府库珍宝。亚父范增亦大怒,动羽击沛公。乡士,旦日合战。史记汉书《汉书》中《鸿门宴》只是一带而过,寥寥几字。

明日,沛公从百余骑至鸿门谢羽,自陈‘封秦府库,还军霸上以待大王,闭关以备他盗,不敢背德。’羽意既解,范增欲害沛公,赖张良,樊哙得免。文章最后一段将《史记》《汉书》进行比较,请说说二者的异同?1、《史记》,“文直而意核”。

《汉书》,“文赡而事详”。

2、司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;

《汉书》一览之余,情词俱尽。就史论史,班固比较客观些,比较合体些。

3、 《史》《汉》二书,文质和繁省各不相同。相同不同所采者博,所择者精,却是一样,组织弘大,描写的曲达,也同工异曲。14《史记》和《汉书》的比较

司马迁的思想具有批判精神和反抗性。

而班固的封建正统观念比较浓厚,往往站在统治阶级立场来评价历史事件和人物。15总的来看,《汉书》的叙事一般说来不如《史记》的生动,人物形象的刻画也没有《史记》的鲜明。但《汉书》结构谨严工练,文辞详赡华茂。二者各有千秋,对后世都影响很大。

迁、固两体之区别,在历史观念上尤有绝大 之意义焉,《史记》以社会全体为史的中枢,故不失为国民的历史;《班书》以下,则以帝室

为史的中枢,自是历史乃变为帝王家谱矣。”

(梁启超《中国历史研究法》) 班固评价司马迁,“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

这句话说的是“实录”精神,又称“直笔”精神,它是我国古代史学的一个优良传统。请就“实录”精神谈谈你的看法。如写刘邦发迹之前

高祖……常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王妪、武负(妇)赊酒……

刘邦出生在沛县,县令家来了贵客大摆酒席,官绅都去庆贺,刘邦这个小亭长也去凑热闹,送了个大大的礼金封贴,帖面写着“贺万钱”,但其实里面是没有钱的。

在楚汉战争中,项羽想要尽早结束战争,于是和刘邦阵前对话,威胁刘邦:“今不急下,吾烹太公。”谁知刘邦却说:“吾与项羽俱北面受命怀王,约为兄弟。吾翁既若翁。必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”为了写作《史记》,司马迁到处游历探访,周览四海名山大川。他东到沿海,西到甘肃,南到湘江潇水头,北到内蒙古河套边,东南到江浙吴越之都,西南到四川云贵高原,足迹遍及整个汉汉王朝版图以及作者能够了解的地域,多方“网罗天下佚失旧闻”,收集了大量的第一手资料。司马迁无情地揭露了吕后在政治斗争中的种种恶行,但并不着眼于女性祸国乱政,而恰恰指出吕后性格“刚毅决深”,属秦始皇一流人物,具有更深层的寓意。

司马迁对吕后执行无为政治,带来社会的安定,给予了实事求是的高度评价,也是十分准确的。宏伟的画卷

1、帝王、贵族:横暴、昏庸、阴暗

2、英雄、才士:伟大、悲壮、浓艳

3、走狗、宠臣:丑恶、卑劣、龌龊

4、寒士、庶人:机智、勇决、明快

一方面,本着“实录”的精神,还历史以本来面目;

一方面,以鲜明的爱憎给人物着以不同色调,使巨

幅的历史画卷更具生气与活力。History fact谢谢大家!司马迁在青、中年时代,曾有过三次较大的出游。第一次在汉武帝元朔三年(前126),司马迁二十岁,出游到了长江中、下游和山东、河南等许多地方。第二次在入仕做了郎中之后,“奉使西征”,巡视四川南部和云南边境一带。第三次在汉武帝元封元年(前110),这年武帝到泰山举行“封禅”典礼,司马迁作为皇帝扈从,一路随从。司马迁的先代“世典周史”,都是周代的史官。其父司马谈为汉武帝时太史令,学识渊博。

此外,司马谈曾欲修著史书,因病未能如愿,临终前嘱托司马迁:“无忘吾所论著矣!”司马迁泣泪发誓完成父亲的遗志。三年后,司马迁继父职为太史令,并开始做《史记》著述的准备。

遭李陵之祸

司马迁在太初元年(前104)主持改历工作后,着手《史记》的著述。天汉二年(前99),他因李陵事件替皇帝宽解而获罪,次年下狱受腐刑。这种蒙受人间奇耻大辱的痛苦经历,加深了他对上层社会炎凉世态的认识和酷吏政治的愤慨,也更加坚定了他忍辱著书的决心和毅力。后二年遇大赦出狱,迁为中书令,但无心仕进,更积极著述。《史记》一书大约成于征和二年(前91),此后作者事迹不可考,约卒于武帝末年。

司马迁在《高祖本纪》中颂扬了刘邦不少的功绩,司马迁并不吝惜笔墨去写刘邦的雄才大略、任人唯贤,善于收纳人心。在《汉书·高帝纪》中可以看到对于一些不利于高祖形象的事情班固往往轻描淡写而过。例如鸿门宴一事,比较熟悉汉史的人都知道,当时刘邦处于非常危险的境地,如若不是项伯救之,或许早丧命于项庄之手。对于这样重要的一件事情,司马迁用了1500字来描绘,可以说刻画得十分精彩。然而到了班固的《汉书》中却被删减成了大约500字,去掉了近三分之二,只留下对事件的一个大致刻画。这不能不说是无意的。此外在这段史实的刻画上,班固对于有损刘邦形象的地方,如“项王、项伯东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐”都删去,而把彭城之战、陈平问楚、彭越韩信会兵垓下等楚汉相争的重大事件,从《史记·项羽本纪》里面抽出,写进了《汉书·高帝纪》中。这样一来,班固增删史料的意图就显得非常明显,就是维护刘邦的形象。而对于那些反映在楚汉相争中,刘邦处于劣势、项羽独掌乾坤的相关史实,班固则有意地进行压缩,增加了能够突出刘邦英雄形象的史料。《史记》详细记载了鸿门宴这一历史事件的背景,展现了沛公左司马曹无伤使人向项羽告状沛公进驻咸阳,占据了所有珍宝的对话场景以及项羽范增的反应,字数达161字。

沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”汉书只是简单的一个概括,“闻沛公欲王关中,独有秦府库珍宝。亚父范增亦大怒,动羽击沛公。乡士,旦日合战。”总共才38字,字虽减但是意思尽达。对鸿门宴的叙述上,《史记》花了大笔墨,充分展现了项羽与刘邦之间的较量,将事件的前前后后,了无巨细地呈现在读者的面前。《汉书》中只是一带而过,寥寥几字,“明日,沛公从百余骑至鸿门谢羽,自陈‘封秦府库,还军霸上以待大王,闭关以备他盗,不敢背德。’羽意既解,范增欲害沛公,赖张良,樊哙得免。他在肯定汉王朝开国皇帝刘邦历史功绩的前提下,毫不容情地、活生生地描绘出刘邦的乡村无赖相和自私、刻薄的心理。对一代雄主汉武帝,司马迁也大胆揭露了他任用酷吏、残害人民、任人唯亲、压抑人才以及迷信求仙、滥用民力等种种行径。至于官僚阶层中种种勾心斗角、厚颜无耻的现象,更是纷呈毕现于他的尖锐的笔下。这些揭露与批判,并不带有丑化的倾向,也不是单纯的否定,而是具体可信的、体现人物的真实性格的史实记录。从中体现出一种深刻的怀疑和思考:历史上获得成功的人物,正在掌握权势的人物,并不像他们宣称的那样,是因为拥有高贵品质和道德正义,才得到他们的地位。有时恰恰相反,品质高贵和信守道义的人物,倒往往是遭遇不幸和失败的,就像与刘邦相比远为坦率和自尊的项羽,与武帝的宠臣相比远为正直和勇敢的李广,都不免以自杀结局。虽然司马迁不曾从理论上揭示这些现象背后的规律是什么,但足以启发人们作一种深入的反省。 死,可以明志:生,却可践志。当死降临到司马迁头上时,他选择生:一种令肉体与精神,令自己与亲友都极度痛苦的生——接受宫刑:司马迁出于公心,为李陵辩护,得罪了汉武帝,假如就为此而死,亦不失为直谏烈臣:但司马迁以为自己规定的人生使命却不是仅此。他要以一介布衣的身份完成千古史记,为中国撰写第一部大型纪传体史书。

张蔓菱《择死与择生》

?2、自主阅读,归纳整理。?

3、养成认真阅读,勤于积累的习惯。重要字词?旌旗?????呜咽?????封禅?????表彰?????

秉性? 恽???????褚???????牢骚?????凭藉?????

专心致志? 后裔?????剽窃?????阙略?????

抹煞?????悲天悯人?嗜好?????蹊径一、司马迁的出身和经历 1、游历生活

2、先人嘱托

3、李陵之祸

作者谈《史记》,为什么要从司马迁的出身和经历写起?报任安书盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。 司马迁是窃比孔子的,作者在文中对此进行了分析,请分条概括?对材料进行比较辨别,分类整理,选取关键词或句子。

去否定,留肯定;去修饰,留主干;去实例,留结论;去表象,留本质;分清主次,辨别有关和无关。

司马迁是窃比孔子的,作者在文中对此进行了分析,请分条概括?1、用心一样,孔子、司马迁分别是不同时代第一个保存文献的人。

2、司马迁和父亲着重《春秋》。

3、司马迁认同孔子作《春秋》的旨趣。

4、《春秋》是礼义的大宗,尊鲁,采善贬恶;司马迁相信礼治胜于法治,尊汉。

文章最后一段将《史记》《汉书》进行比较,请说说二者的异同?1、《史记》,“文直而意核”。

《汉书》,“文赡而事详”。

2、司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;

《汉书》一览之余,情词俱尽。就史论史,班固比较客观些,比较合体些。

3、 《史》《汉》二书,文质和繁省各不相同。相同不同所采者博,所择者精,却是一样,组织弘大,描写的曲达,也同工异曲。 his story 《史记》和《汉书》是两个男人写的故事,你更喜欢哪一个?History 沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”闻沛公欲王关中,独有秦府库珍宝。亚父范增亦大怒,动羽击沛公。乡士,旦日合战。史记汉书《汉书》中《鸿门宴》只是一带而过,寥寥几字。

明日,沛公从百余骑至鸿门谢羽,自陈‘封秦府库,还军霸上以待大王,闭关以备他盗,不敢背德。’羽意既解,范增欲害沛公,赖张良,樊哙得免。文章最后一段将《史记》《汉书》进行比较,请说说二者的异同?1、《史记》,“文直而意核”。

《汉书》,“文赡而事详”。

2、司马迁感慨多,微情妙旨,时在文字蹊径之外;

《汉书》一览之余,情词俱尽。就史论史,班固比较客观些,比较合体些。

3、 《史》《汉》二书,文质和繁省各不相同。相同不同所采者博,所择者精,却是一样,组织弘大,描写的曲达,也同工异曲。14《史记》和《汉书》的比较

司马迁的思想具有批判精神和反抗性。

而班固的封建正统观念比较浓厚,往往站在统治阶级立场来评价历史事件和人物。15总的来看,《汉书》的叙事一般说来不如《史记》的生动,人物形象的刻画也没有《史记》的鲜明。但《汉书》结构谨严工练,文辞详赡华茂。二者各有千秋,对后世都影响很大。

迁、固两体之区别,在历史观念上尤有绝大 之意义焉,《史记》以社会全体为史的中枢,故不失为国民的历史;《班书》以下,则以帝室

为史的中枢,自是历史乃变为帝王家谱矣。”

(梁启超《中国历史研究法》) 班固评价司马迁,“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

这句话说的是“实录”精神,又称“直笔”精神,它是我国古代史学的一个优良传统。请就“实录”精神谈谈你的看法。如写刘邦发迹之前

高祖……常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王妪、武负(妇)赊酒……

刘邦出生在沛县,县令家来了贵客大摆酒席,官绅都去庆贺,刘邦这个小亭长也去凑热闹,送了个大大的礼金封贴,帖面写着“贺万钱”,但其实里面是没有钱的。

在楚汉战争中,项羽想要尽早结束战争,于是和刘邦阵前对话,威胁刘邦:“今不急下,吾烹太公。”谁知刘邦却说:“吾与项羽俱北面受命怀王,约为兄弟。吾翁既若翁。必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”为了写作《史记》,司马迁到处游历探访,周览四海名山大川。他东到沿海,西到甘肃,南到湘江潇水头,北到内蒙古河套边,东南到江浙吴越之都,西南到四川云贵高原,足迹遍及整个汉汉王朝版图以及作者能够了解的地域,多方“网罗天下佚失旧闻”,收集了大量的第一手资料。司马迁无情地揭露了吕后在政治斗争中的种种恶行,但并不着眼于女性祸国乱政,而恰恰指出吕后性格“刚毅决深”,属秦始皇一流人物,具有更深层的寓意。

司马迁对吕后执行无为政治,带来社会的安定,给予了实事求是的高度评价,也是十分准确的。宏伟的画卷

1、帝王、贵族:横暴、昏庸、阴暗

2、英雄、才士:伟大、悲壮、浓艳

3、走狗、宠臣:丑恶、卑劣、龌龊

4、寒士、庶人:机智、勇决、明快

一方面,本着“实录”的精神,还历史以本来面目;

一方面,以鲜明的爱憎给人物着以不同色调,使巨

幅的历史画卷更具生气与活力。History fact谢谢大家!司马迁在青、中年时代,曾有过三次较大的出游。第一次在汉武帝元朔三年(前126),司马迁二十岁,出游到了长江中、下游和山东、河南等许多地方。第二次在入仕做了郎中之后,“奉使西征”,巡视四川南部和云南边境一带。第三次在汉武帝元封元年(前110),这年武帝到泰山举行“封禅”典礼,司马迁作为皇帝扈从,一路随从。司马迁的先代“世典周史”,都是周代的史官。其父司马谈为汉武帝时太史令,学识渊博。

此外,司马谈曾欲修著史书,因病未能如愿,临终前嘱托司马迁:“无忘吾所论著矣!”司马迁泣泪发誓完成父亲的遗志。三年后,司马迁继父职为太史令,并开始做《史记》著述的准备。

遭李陵之祸

司马迁在太初元年(前104)主持改历工作后,着手《史记》的著述。天汉二年(前99),他因李陵事件替皇帝宽解而获罪,次年下狱受腐刑。这种蒙受人间奇耻大辱的痛苦经历,加深了他对上层社会炎凉世态的认识和酷吏政治的愤慨,也更加坚定了他忍辱著书的决心和毅力。后二年遇大赦出狱,迁为中书令,但无心仕进,更积极著述。《史记》一书大约成于征和二年(前91),此后作者事迹不可考,约卒于武帝末年。

司马迁在《高祖本纪》中颂扬了刘邦不少的功绩,司马迁并不吝惜笔墨去写刘邦的雄才大略、任人唯贤,善于收纳人心。在《汉书·高帝纪》中可以看到对于一些不利于高祖形象的事情班固往往轻描淡写而过。例如鸿门宴一事,比较熟悉汉史的人都知道,当时刘邦处于非常危险的境地,如若不是项伯救之,或许早丧命于项庄之手。对于这样重要的一件事情,司马迁用了1500字来描绘,可以说刻画得十分精彩。然而到了班固的《汉书》中却被删减成了大约500字,去掉了近三分之二,只留下对事件的一个大致刻画。这不能不说是无意的。此外在这段史实的刻画上,班固对于有损刘邦形象的地方,如“项王、项伯东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐”都删去,而把彭城之战、陈平问楚、彭越韩信会兵垓下等楚汉相争的重大事件,从《史记·项羽本纪》里面抽出,写进了《汉书·高帝纪》中。这样一来,班固增删史料的意图就显得非常明显,就是维护刘邦的形象。而对于那些反映在楚汉相争中,刘邦处于劣势、项羽独掌乾坤的相关史实,班固则有意地进行压缩,增加了能够突出刘邦英雄形象的史料。《史记》详细记载了鸿门宴这一历史事件的背景,展现了沛公左司马曹无伤使人向项羽告状沛公进驻咸阳,占据了所有珍宝的对话场景以及项羽范增的反应,字数达161字。

沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”汉书只是简单的一个概括,“闻沛公欲王关中,独有秦府库珍宝。亚父范增亦大怒,动羽击沛公。乡士,旦日合战。”总共才38字,字虽减但是意思尽达。对鸿门宴的叙述上,《史记》花了大笔墨,充分展现了项羽与刘邦之间的较量,将事件的前前后后,了无巨细地呈现在读者的面前。《汉书》中只是一带而过,寥寥几字,“明日,沛公从百余骑至鸿门谢羽,自陈‘封秦府库,还军霸上以待大王,闭关以备他盗,不敢背德。’羽意既解,范增欲害沛公,赖张良,樊哙得免。他在肯定汉王朝开国皇帝刘邦历史功绩的前提下,毫不容情地、活生生地描绘出刘邦的乡村无赖相和自私、刻薄的心理。对一代雄主汉武帝,司马迁也大胆揭露了他任用酷吏、残害人民、任人唯亲、压抑人才以及迷信求仙、滥用民力等种种行径。至于官僚阶层中种种勾心斗角、厚颜无耻的现象,更是纷呈毕现于他的尖锐的笔下。这些揭露与批判,并不带有丑化的倾向,也不是单纯的否定,而是具体可信的、体现人物的真实性格的史实记录。从中体现出一种深刻的怀疑和思考:历史上获得成功的人物,正在掌握权势的人物,并不像他们宣称的那样,是因为拥有高贵品质和道德正义,才得到他们的地位。有时恰恰相反,品质高贵和信守道义的人物,倒往往是遭遇不幸和失败的,就像与刘邦相比远为坦率和自尊的项羽,与武帝的宠臣相比远为正直和勇敢的李广,都不免以自杀结局。虽然司马迁不曾从理论上揭示这些现象背后的规律是什么,但足以启发人们作一种深入的反省。 死,可以明志:生,却可践志。当死降临到司马迁头上时,他选择生:一种令肉体与精神,令自己与亲友都极度痛苦的生——接受宫刑:司马迁出于公心,为李陵辩护,得罪了汉武帝,假如就为此而死,亦不失为直谏烈臣:但司马迁以为自己规定的人生使命却不是仅此。他要以一介布衣的身份完成千古史记,为中国撰写第一部大型纪传体史书。

张蔓菱《择死与择生》