轴对称 (教学设计)人教版四年级下册数学(表格式)

文档属性

| 名称 | 轴对称 (教学设计)人教版四年级下册数学(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 381.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 10:15:59 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

教学课题 图形的运动-轴对称

学科 数学 年级 四年级 时长 1课时

教学背景分析 是学生在一年级已经初步感知了生活中的轴对称、平移和旋转现象,初步认识了轴对称图形的基础上,让学生进一步认识图形的轴对称,探索轴对称图形的特征和性质,学习找出对称轴和在方格纸上面出-个图形的轴对称图形和平移后的图形。教材先设计了画对称轴,观察轴对称图形的特征和画出一个轴对称图形的另一半的活动,加深学生对轴对称图形特征的认识,从而使学生在已有的知识基础上探究新知识; 教材中不仅设计了看一看、画一画等操作活动,还设计了让学生进行想象、猜测和推理探究的活动,培养学生的空间想象能力和思维能力。

教学目标 1.在观察、操作等活动中,进一步认识轴对称图形及其对称轴,体会轴对称图形的特征和性质,并能在方格纸上补全一个轴对称图形。 2.在探究轴对称图形性质的过程中体会对应思想,在总结画法的过程中提高学生的抽象、概括能力,发展空间观念。 3.让学生在活动中欣赏图形的变换美,进一步感受轴对称在生活中的应用,体会学习数学的价值。

重难点 1.在观察、操作等活动中,进一步认识轴对称图形及其对称轴,体会轴对称图形的特征和性质,并能在方格纸上补全一个轴对称图形。 2.在探究轴对称图形性质的过程中体会对应思想,在总结画法的过程中提高学生的抽象、概括能力,发展空间观念。

教学方式与策略 创设情境,演示,质疑引导 让学生看一看,画一画,找一找等方式让学生理解轴对称图形的特性,然后直接让学生运用性质。

教学活动设计 活动内容 活动意图 时间分配

一、情境导入 1.出示图片。 师:观察这些图片,你能发现它们有什么共同特征吗? 2.揭示课题。 师:对,二年级时,我们已经初步认识了生活中的轴对称现象,今天我们继续学习轴对称。(板书课题:轴对称) 回顾已学知识,为新课做铺垫 5分钟

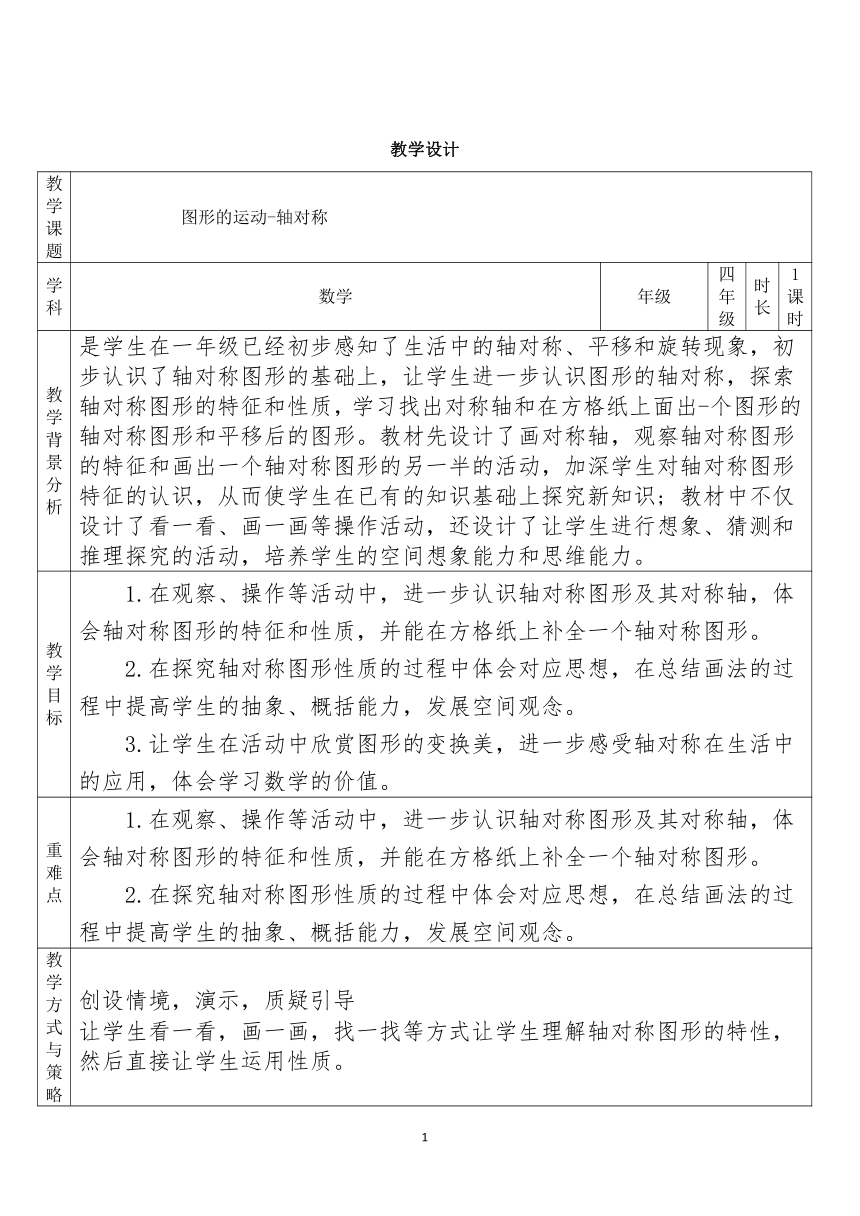

二、进一步认识轴对称图形及其对称轴 1.教师演示对折的过程,学生回顾轴对称图形和对称轴的概念。 【学情预设】像这样,对折后两边能够完全重合的图形就是轴对称图形,折痕所在的这条直线就是对称轴。 【设计意图】轴对称图形的知识是学生在二年级下册学习的内容,这里让学生通过观察、 操作等活动,激活已有经验,并进一步理解轴对称图形及其对称轴的知识。 2.尝试画对称轴。 师:观察教科书P79的主题图,它们是轴对称图形吗?如果是,请尝试画出对称轴。 学生自主绘图,教师巡查。 3.在生活中找轴对称图形。 师:你还见过哪些轴对称图形? 进一步认识轴对称图形和对称轴 5分钟

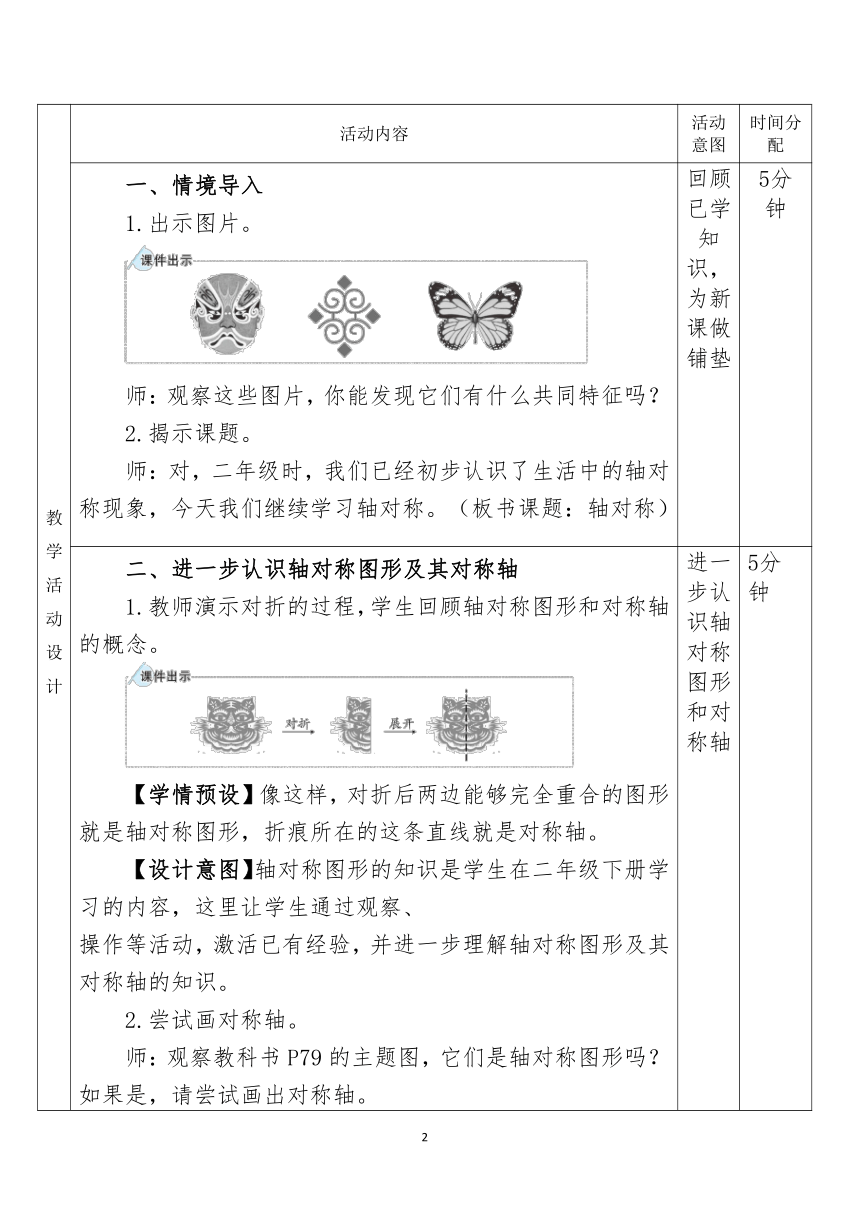

三、探究轴对称图形的性质 1.理解对应点。 (1)出示教科书P79例1主题图。(先不显示点B和点B′) 师:这幅松树图是轴对称图形吗?为什么?中间的一条直线表示什么? (2)认识对应点。 教师引导学生观察并说明:沿对称轴对折能完全重合的点,我们称它们是一组对应点。为了表示它们亲密的关系,通常用同一个字母表示,其中一个字母右上角加一小撇区分,在图中点A和点A′就是一组对应点。 (3)找对应点。 师:你还能找到这样的对应点吗?能用字母表示吗? 指名学生上台汇报。 2.在操作中理解轴对称图形的对应点到对称轴的距离相等。 (1)师:点A和点A′在这幅图中是两个对应点,将这两个对应点连接起来,对应点的连线与对称轴有什么关系? (2)小组研究。 师:(例1主题图显示点B和点B′)仔细观察这个图形,数一数,填一填,你发现了什么? 出示以下问题,学生分小组讨论完成。 【设计意图】借助方格图,让学生通过看一看、数一数的活动探索轴对称图形的对应点与对称轴之间的关系,对应点到对称轴的“距离”自然而然地被学生接受和认可,既尊重了学生的认知基础,又培养了学生的空间观念。 (3)验证推广。 师:刚才同学们通过认真观察,发现这个轴对称图形上的两个对应点到对称轴的方格数是相等的,是不是所有的轴对称图形都有这个特征呢 学生选一个自己喜欢的图形,先画出对称轴,再用字母标出对应点,像刚才一样继续研究验证。 (4)师小结:轴对称图形的对应点到对称轴的方格数(距离)相等。(板书) 探究轴对称图形的性质 15分钟

四、运用性质解决问题 1.情境设置。 师:乐乐想画一个五角星,她现在在方格图上画出了五角星的一半,你能帮乐乐补全这个五角星吗 出示教科书P80例2主题图。 2.操作尝试。 师:要想顺利地画出另一半图形,你有什么办法 依据是什么? 学生知道了用刚刚学习的轴对称图形的对应点的特点来画图。教师追问:怎样找对应点呢?是不是所有的对应点都要找 找哪些点的对应点来补全图形既快又准确 针对这些问题,教师要适时予以启发、引导。 3.作品展示。 师:谁能来展示一下画出的轴对称图形的另一半?说说你是怎样画得又对又快的。 4.梳理补全轴对称图形的方法。 师小结:利用对称轴补全轴对称图形的方法:一“找”,找出图形上每条线段的端点;二“定”,根据对称轴确定每一个端点的对应点;三“连”,依次连接这些对应点。(板书) 【设计意图】本环节以活动为依托,让学生充分经历“做”数学的过程,建立以学生为中心的课堂、对话的课堂,促进学生的探索精神的可持续发展。 五、巩固练习,加强运用 1.教科书P80“做一做”第1题。 (1)同桌间相互说一说后集体汇报。 (2)教师引导总结:对称轴两侧的图形完全重合;对应点到对称轴的距离相等;对应点之间的连线与对称轴互相垂直。 2.教科书P80“做一做”第2题。 (1)学生独立画图。 (2)同桌交换检查订正。 3.教科书P81“练习二十”第1题。 (1)折一折:学生将课前剪下的教科书P113附页1上第1题的图形折一折,数出每个轴对称图形对称轴的条数。 (2)画一画:学生动手画出它们的对称轴。 (3)演示,集中交流。 4.教科书P81“练习二十”第2题。 (1)补一补:将课前剪下的教科书P113附页1上的脸谱,补到教科书P81第2题空白处。 (2)评一评:小组内交流。 5.教科书P81“练习二十”第3题。 (1)画一画,学生动手画出它们的对称轴。 (2)说一说,同桌之间相互交流。 6.教科书P81“练习二十”第4题。 (1)学生自主猜想。 (2)学生动手操作进行验证。 (3)回顾总结画图方法。 7.教科书P82“练习二十”第5题。 (1)学生独立按要求画图。 (2)集体订正:教师展示画图过程,同桌之间交换检查。 (3)回顾总结画图方法。 8.教科书P82“练习二十”第6题。 (1)学生根据图案的特征大胆想象,同桌之间可以相互交流一下。 (2)学生独立练习。 (3)指名学生汇报。 六、课堂小结 师:通过今天的学习,你对轴对称图形有哪些新的认识?又有什么收获? 运用性质解决问题 15分钟

板书设计 轴对称 图形中点A与点A′到对称轴的距离是相等的。 画法:先找对称点,再把对称点连起来。

教学反思 成功之处 1. 情境导入,激发兴趣 通过展示生活中常见的轴对称图形,如蝴蝶、建筑物、剪纸等,成功吸引了学生的注意力,激发了他们的学习兴趣。学生们能够直观地感受到轴对称图形的美,从而产生了探索其奥秘的欲望。 2. 操作实践,加深理解 在教学过程中,安排了多次让学生动手操作的环节,如对折图形、画出对称轴、制作轴对称图形等。通过实际操作,学生们亲身体验了轴对称图形的特征,加深了对概念的理解。他们在操作中发现问题、解决问题,提高了自主学习的能力。 3. 多媒体辅助,突破难点 利用多媒体,动态展示了轴对称图形的对折过程和对称轴的位置,使抽象的概念变得更加直观形象。特别是对于一些复杂的图形,多媒体的演示帮助学生更好地理解了对称轴的数量和位置。 4. 注重联系生活 教学中,引导学生观察生活中的轴对称现象,让他们感受到数学与生活的紧密联系。例如,让学生找出教室里、校园中、家庭中的轴对称图形,增强了学生对数学的应用意识。 二、不足之处 1. 对个别学生关注不够 在课堂教学中,虽然尽量关注到全体学生,但仍有个别基础较弱的学生在理解和操作上存在困难,没有及时给予足够的指导和帮助,导致这部分学生对知识的掌握不够扎实。 2. 时间把控不够精准 在学生操作和小组讨论环节,由于学生的积极性较高,讨论时间过长,导致后面的练习环节时间略显紧张,没有给学生留出充分的时间进行巩固和拓展。 3. 教学评价不够全面 在教学过程中,对学生的评价主要集中在知识的掌握和操作的正确性上,对学生的学习态度、参与度和创新思维等方面的评价不够全面,没有充分发挥评价的激励作用。 三、改进措施 1. 加强对个别学生的辅导 在今后的教学中,要更加关注基础薄弱的学生,及时了解他们的学习情况,给予有针对性的辅导和帮助,确保每个学生都能跟上教学进度。 2. 提高时间管理能力 在设计教学环节时,要更加合理地安排时间,充分考虑到学生的实际操作和讨论时间,同时预留出足够的练习和总结时间,使教学过程更加紧凑、高效。 3. 完善教学评价体系 建立更加全面、科学的教学评价体系,不仅关注学生的学习成果,还要注重对学生学习过程的评价,包括学习态度、参与度、合作能力、创新思维等方面,通过多元化的评价方式,激发学生的学习积极性和主动性。

教学课题 图形的运动-轴对称

学科 数学 年级 四年级 时长 1课时

教学背景分析 是学生在一年级已经初步感知了生活中的轴对称、平移和旋转现象,初步认识了轴对称图形的基础上,让学生进一步认识图形的轴对称,探索轴对称图形的特征和性质,学习找出对称轴和在方格纸上面出-个图形的轴对称图形和平移后的图形。教材先设计了画对称轴,观察轴对称图形的特征和画出一个轴对称图形的另一半的活动,加深学生对轴对称图形特征的认识,从而使学生在已有的知识基础上探究新知识; 教材中不仅设计了看一看、画一画等操作活动,还设计了让学生进行想象、猜测和推理探究的活动,培养学生的空间想象能力和思维能力。

教学目标 1.在观察、操作等活动中,进一步认识轴对称图形及其对称轴,体会轴对称图形的特征和性质,并能在方格纸上补全一个轴对称图形。 2.在探究轴对称图形性质的过程中体会对应思想,在总结画法的过程中提高学生的抽象、概括能力,发展空间观念。 3.让学生在活动中欣赏图形的变换美,进一步感受轴对称在生活中的应用,体会学习数学的价值。

重难点 1.在观察、操作等活动中,进一步认识轴对称图形及其对称轴,体会轴对称图形的特征和性质,并能在方格纸上补全一个轴对称图形。 2.在探究轴对称图形性质的过程中体会对应思想,在总结画法的过程中提高学生的抽象、概括能力,发展空间观念。

教学方式与策略 创设情境,演示,质疑引导 让学生看一看,画一画,找一找等方式让学生理解轴对称图形的特性,然后直接让学生运用性质。

教学活动设计 活动内容 活动意图 时间分配

一、情境导入 1.出示图片。 师:观察这些图片,你能发现它们有什么共同特征吗? 2.揭示课题。 师:对,二年级时,我们已经初步认识了生活中的轴对称现象,今天我们继续学习轴对称。(板书课题:轴对称) 回顾已学知识,为新课做铺垫 5分钟

二、进一步认识轴对称图形及其对称轴 1.教师演示对折的过程,学生回顾轴对称图形和对称轴的概念。 【学情预设】像这样,对折后两边能够完全重合的图形就是轴对称图形,折痕所在的这条直线就是对称轴。 【设计意图】轴对称图形的知识是学生在二年级下册学习的内容,这里让学生通过观察、 操作等活动,激活已有经验,并进一步理解轴对称图形及其对称轴的知识。 2.尝试画对称轴。 师:观察教科书P79的主题图,它们是轴对称图形吗?如果是,请尝试画出对称轴。 学生自主绘图,教师巡查。 3.在生活中找轴对称图形。 师:你还见过哪些轴对称图形? 进一步认识轴对称图形和对称轴 5分钟

三、探究轴对称图形的性质 1.理解对应点。 (1)出示教科书P79例1主题图。(先不显示点B和点B′) 师:这幅松树图是轴对称图形吗?为什么?中间的一条直线表示什么? (2)认识对应点。 教师引导学生观察并说明:沿对称轴对折能完全重合的点,我们称它们是一组对应点。为了表示它们亲密的关系,通常用同一个字母表示,其中一个字母右上角加一小撇区分,在图中点A和点A′就是一组对应点。 (3)找对应点。 师:你还能找到这样的对应点吗?能用字母表示吗? 指名学生上台汇报。 2.在操作中理解轴对称图形的对应点到对称轴的距离相等。 (1)师:点A和点A′在这幅图中是两个对应点,将这两个对应点连接起来,对应点的连线与对称轴有什么关系? (2)小组研究。 师:(例1主题图显示点B和点B′)仔细观察这个图形,数一数,填一填,你发现了什么? 出示以下问题,学生分小组讨论完成。 【设计意图】借助方格图,让学生通过看一看、数一数的活动探索轴对称图形的对应点与对称轴之间的关系,对应点到对称轴的“距离”自然而然地被学生接受和认可,既尊重了学生的认知基础,又培养了学生的空间观念。 (3)验证推广。 师:刚才同学们通过认真观察,发现这个轴对称图形上的两个对应点到对称轴的方格数是相等的,是不是所有的轴对称图形都有这个特征呢 学生选一个自己喜欢的图形,先画出对称轴,再用字母标出对应点,像刚才一样继续研究验证。 (4)师小结:轴对称图形的对应点到对称轴的方格数(距离)相等。(板书) 探究轴对称图形的性质 15分钟

四、运用性质解决问题 1.情境设置。 师:乐乐想画一个五角星,她现在在方格图上画出了五角星的一半,你能帮乐乐补全这个五角星吗 出示教科书P80例2主题图。 2.操作尝试。 师:要想顺利地画出另一半图形,你有什么办法 依据是什么? 学生知道了用刚刚学习的轴对称图形的对应点的特点来画图。教师追问:怎样找对应点呢?是不是所有的对应点都要找 找哪些点的对应点来补全图形既快又准确 针对这些问题,教师要适时予以启发、引导。 3.作品展示。 师:谁能来展示一下画出的轴对称图形的另一半?说说你是怎样画得又对又快的。 4.梳理补全轴对称图形的方法。 师小结:利用对称轴补全轴对称图形的方法:一“找”,找出图形上每条线段的端点;二“定”,根据对称轴确定每一个端点的对应点;三“连”,依次连接这些对应点。(板书) 【设计意图】本环节以活动为依托,让学生充分经历“做”数学的过程,建立以学生为中心的课堂、对话的课堂,促进学生的探索精神的可持续发展。 五、巩固练习,加强运用 1.教科书P80“做一做”第1题。 (1)同桌间相互说一说后集体汇报。 (2)教师引导总结:对称轴两侧的图形完全重合;对应点到对称轴的距离相等;对应点之间的连线与对称轴互相垂直。 2.教科书P80“做一做”第2题。 (1)学生独立画图。 (2)同桌交换检查订正。 3.教科书P81“练习二十”第1题。 (1)折一折:学生将课前剪下的教科书P113附页1上第1题的图形折一折,数出每个轴对称图形对称轴的条数。 (2)画一画:学生动手画出它们的对称轴。 (3)演示,集中交流。 4.教科书P81“练习二十”第2题。 (1)补一补:将课前剪下的教科书P113附页1上的脸谱,补到教科书P81第2题空白处。 (2)评一评:小组内交流。 5.教科书P81“练习二十”第3题。 (1)画一画,学生动手画出它们的对称轴。 (2)说一说,同桌之间相互交流。 6.教科书P81“练习二十”第4题。 (1)学生自主猜想。 (2)学生动手操作进行验证。 (3)回顾总结画图方法。 7.教科书P82“练习二十”第5题。 (1)学生独立按要求画图。 (2)集体订正:教师展示画图过程,同桌之间交换检查。 (3)回顾总结画图方法。 8.教科书P82“练习二十”第6题。 (1)学生根据图案的特征大胆想象,同桌之间可以相互交流一下。 (2)学生独立练习。 (3)指名学生汇报。 六、课堂小结 师:通过今天的学习,你对轴对称图形有哪些新的认识?又有什么收获? 运用性质解决问题 15分钟

板书设计 轴对称 图形中点A与点A′到对称轴的距离是相等的。 画法:先找对称点,再把对称点连起来。

教学反思 成功之处 1. 情境导入,激发兴趣 通过展示生活中常见的轴对称图形,如蝴蝶、建筑物、剪纸等,成功吸引了学生的注意力,激发了他们的学习兴趣。学生们能够直观地感受到轴对称图形的美,从而产生了探索其奥秘的欲望。 2. 操作实践,加深理解 在教学过程中,安排了多次让学生动手操作的环节,如对折图形、画出对称轴、制作轴对称图形等。通过实际操作,学生们亲身体验了轴对称图形的特征,加深了对概念的理解。他们在操作中发现问题、解决问题,提高了自主学习的能力。 3. 多媒体辅助,突破难点 利用多媒体,动态展示了轴对称图形的对折过程和对称轴的位置,使抽象的概念变得更加直观形象。特别是对于一些复杂的图形,多媒体的演示帮助学生更好地理解了对称轴的数量和位置。 4. 注重联系生活 教学中,引导学生观察生活中的轴对称现象,让他们感受到数学与生活的紧密联系。例如,让学生找出教室里、校园中、家庭中的轴对称图形,增强了学生对数学的应用意识。 二、不足之处 1. 对个别学生关注不够 在课堂教学中,虽然尽量关注到全体学生,但仍有个别基础较弱的学生在理解和操作上存在困难,没有及时给予足够的指导和帮助,导致这部分学生对知识的掌握不够扎实。 2. 时间把控不够精准 在学生操作和小组讨论环节,由于学生的积极性较高,讨论时间过长,导致后面的练习环节时间略显紧张,没有给学生留出充分的时间进行巩固和拓展。 3. 教学评价不够全面 在教学过程中,对学生的评价主要集中在知识的掌握和操作的正确性上,对学生的学习态度、参与度和创新思维等方面的评价不够全面,没有充分发挥评价的激励作用。 三、改进措施 1. 加强对个别学生的辅导 在今后的教学中,要更加关注基础薄弱的学生,及时了解他们的学习情况,给予有针对性的辅导和帮助,确保每个学生都能跟上教学进度。 2. 提高时间管理能力 在设计教学环节时,要更加合理地安排时间,充分考虑到学生的实际操作和讨论时间,同时预留出足够的练习和总结时间,使教学过程更加紧凑、高效。 3. 完善教学评价体系 建立更加全面、科学的教学评价体系,不仅关注学生的学习成果,还要注重对学生学习过程的评价,包括学习态度、参与度、合作能力、创新思维等方面,通过多元化的评价方式,激发学生的学习积极性和主动性。