人教版高中历史必修一 第四单元第13课 辛亥革命 精品课件(共112张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修一 第四单元第13课 辛亥革命 精品课件(共112张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-01-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

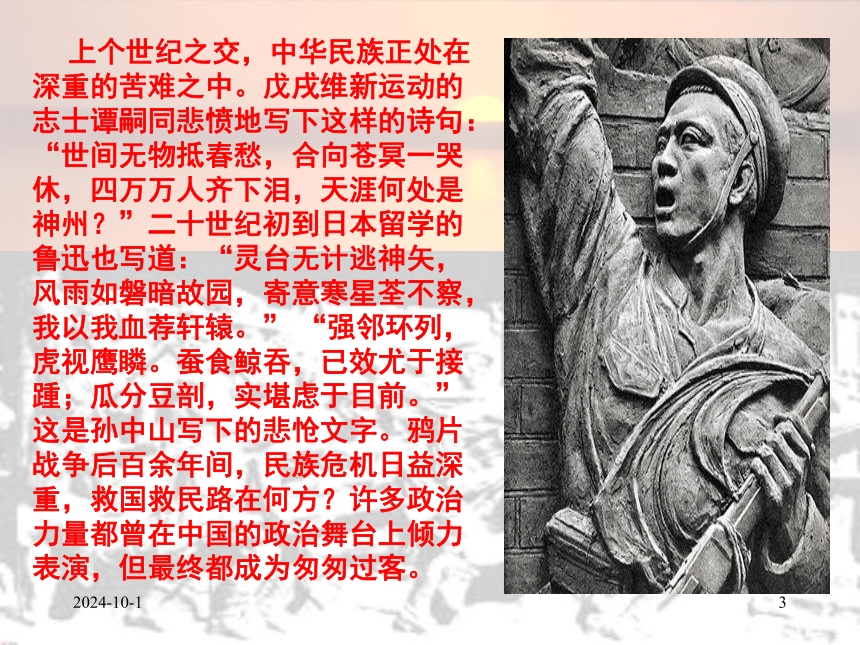

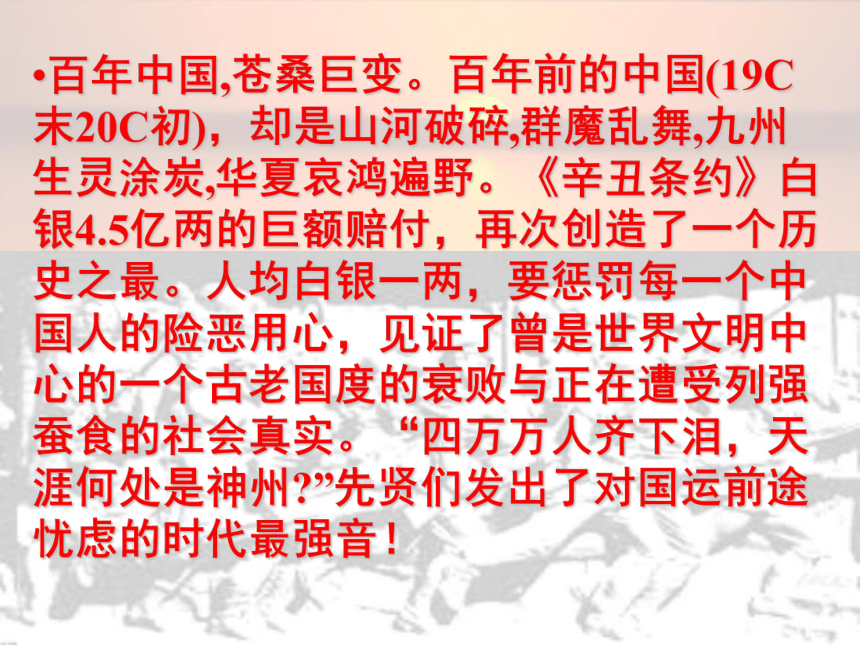

课件112张PPT。图记历史——上个世纪(20C)之初中国社会真实回放百年历史的沉思百年前的中国,武昌城中一起偶然的擦枪走火,竟然引爆了一场结束2000多年君主专制的辛亥革命。此前,晚清新政已经开展了十年,各种现代化举措迅速推进,筹备立宪也在推进之中。革命党人的起义屡战屡败,特别是辛亥年春天的黄花岗一役,丧失了众多青年精英,同盟会陷入空前低潮。然而,谁都没有料到,革命竟然在这一年发生了。其实,这件事是近代中国七十年社会与民族矛盾的火山爆发。前言12018/11/233? 上个世纪之交,中华民族正处在深重的苦难之中。戊戌维新运动的志士谭嗣同悲愤地写下这样的诗句:“世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休,四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”二十世纪初到日本留学的鲁迅也写道:“灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园,寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。” “强邻环列,虎视鹰瞵。蚕食鲸吞,已效尤于接踵;瓜分豆剖,实堪虑于目前。”这是孙中山写下的悲怆文字。鸦片战争后百余年间,民族危机日益深重,救国救民路在何方?许多政治力量都曾在中国的政治舞台上倾力表演,但最终都成为匆匆过客。2018/11/234 孙中山说过:中国是每一个与它签订条约的国家的殖民地,每一个缔约国都是它的主人。中国人已实在没有其他路可走,只能义无反顾地投身到近代民族民主革命中去。这是现实迫使他们作出的选择。 “共和国”的建立,是中国历史上的一次巨大变化 。中国走向共和,走的是一条多么艰难曲折的道路!但同时又是一条多么值得中国人自豪的道路! 2018/11/235六君子引颈就戮时,风雨如晦,可众多的阿Q们怀里揣着的,却是蘸血的馒头。 导言2鸦片战争时期,中国的经济总量占世界经济总量的三分之一,可清政府的80万大军竟被英国屈屈几千军队打得落花流水。甲午中日战争时期,经济总量相当于日本的五六倍,武器装备也不算落后的清王朝,却败给了中国人从来看不起的日本,北洋水师全军覆没。《马关条约》中国支付了巨额战争赔款并割让了台湾。1900年八国联军进犯天津和北京,10万清军及义和团,却阻挡不了不足2万人的八国联军的进犯。1901年9月7日签订的《辛丑条约》,清政府被迫接受6.7亿两白银(连本带息9.8亿两)的巨额赔款。 百年中国,苍桑巨变。百年前的中国(19C末20C初),却是山河破碎,群魔乱舞,九州生灵涂炭,华夏哀鸿遍野。《辛丑条约》白银4.5亿两的巨额赔付,再次创造了一个历史之最。人均白银一两,要惩罚每一个中国人的险恶用心,见证了曾是世界文明中心的一个古老国度的衰败与正在遭受列强蚕食的社会真实。“四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”先贤们发出了对国运前途忧虑的时代最强音!2018/11/238 然而“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。”又一批中国的“脊梁” 在民族危亡时刻挺身而出,抛安危,为国家,倡民主,建政党,一举推翻满清,赶走了皇帝,颠覆了帝制,建立了中国乃至亚洲历史上第一个资产阶级民主共和国。这便是20C中国三次巨变中最先发生的——辛亥革命。它最具代表性的领导人就是:资产阶级民主革命的先行者2018/11/2391911年10月10日发生的辛亥革命,距今已经100年。我们与你一起接近、还原、触摸辛亥革命。辛亥革命是中国人多年郁积的愤怒的大爆发。那时候,两个冷酷的事实沉重地压在无数中国人的心头。一个是:极端深重的民族危机使人们痛感国家要灭亡了。另一个事实是:当时统治中国的清朝政府已是个一味媚外的政府。签订《辛丑条约》,后皇上谕中“量中华之物力,结与国之欢心”那句话,刺痛了多少爱国者的心!连原本十分温和的立宪派发动的请愿早开国会运动,也在清廷高压下失败。人们对这个政府已丧失掉最后一点希望。在天安门广场奠基的人民英雄纪念碑上镌刻着辛亥革命的英雄群像,他们是当之无愧的。

2018/11/2310辛亥革命

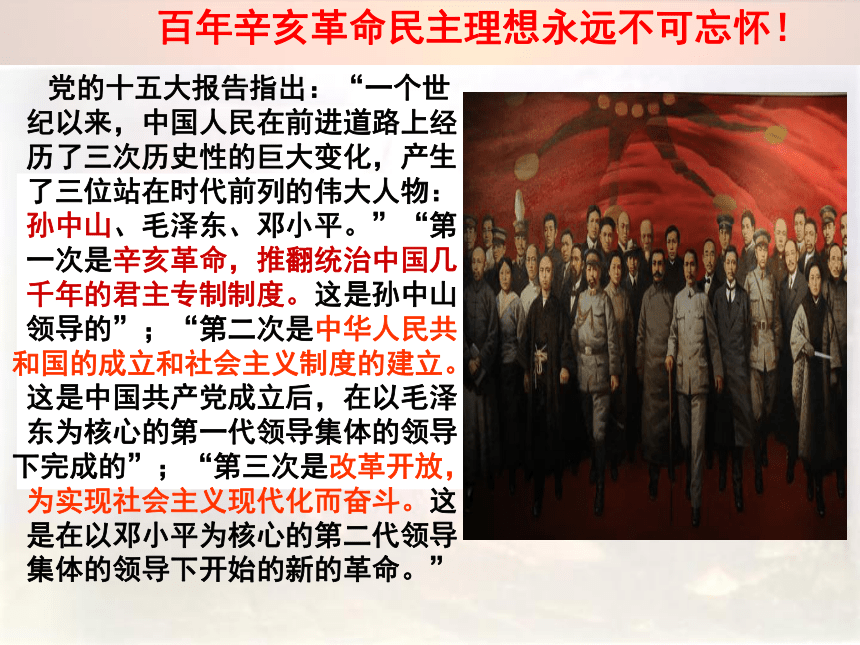

(资产阶级民主革命)2018/11/2311 党的十五大报告指出:“一个世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”“第一次是辛亥革命,推翻统治中国几千年的君主专制制度。这是孙中山领导的”;“第二次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立。这是中国共产党成立后,在以毛泽东为核心的第一代领导集体的领导下完成的”;“第三次是改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗。这是在以邓小平为核心的第二代领导集体的领导下开始的新的革命。” 百年辛亥革命民主理想永远不可忘怀!2018/11/23121、辛亥革命的背景与条件一、武昌起义——革命的酝酿与爆发(2)社会基础:清末新政和预备立宪的失败(1)时代背景:《辛丑条约》签订后,民族危机严重(3)经济基础:民族资本主义的发展(4)阶级基础:民族资产阶级力量壮大,(5)思想基础:资产阶级民主革命思想的传播(6)组织基础:资产阶级革命团体和政党的建立(7)军事基础:革命党人发动的一系列武装起义(8)革命中心:武汉成为革命的摇篮(9)有利时机(导火线):四川保路运动调兵镇压, 使武汉兵力空虚1901年朝廷宣布开始“新政”,与清政府内部“民主决策机制”问题有关。1900年慈禧独断专行悍然对世界宣战,导致八国联军入京,辛丑条约赔款出现天文数字。此种惨痛结局,让帝国体制内官僚和体制外知识分子再次痛感朝廷内部决策机制不“民主”则祸患无穷。两广总督提议搞议院,界定“议院议政,而行政制权仍在政府”,很显然是希望能有一个机构对朝廷的决策做出监督,虽然这个机构叫做“议院”,但它和以民主、民权为核心的那个议院毫无关系,似乎与唐朝三省六部制类似而已。1905年日俄战争在中国东北爆发之后,亚洲黄种人立宪国打败欧洲白种人专制国,慈禧不得不于1906年颁布预备仿行宪政的谕旨,至此,议会与宪法才被视作一种新的政治体制,而正式纳入朝廷改革的视野。 2018/11/2314直面危局,20C初,中国三大政治力量变革社会的理论与实践:1.清政府:1901年清末新政主要内容:①鼓励民族资本主义发展②编练新军③发展教育1905-1911年清政府“预备立宪”进行体制改革大事记:

①1905年派载泽等五大臣到欧美考察宪政②1906年载泽密折说立宪三大好处:皇位永固/外患渐轻/内乱可弭(消除);后宣布“预备仿行立宪” ③1908年颁布《钦定宪法大纲》④1911年组成第一届责任内阁,13名内阁大臣中满族贵族9人其中皇族7人,史称“皇族内阁”问题探究:2018/11/23151901年1月30日,一向坚持“祖宗之法不可变”的慈禧太后,以光绪皇帝的名义颁布了变法诏书。诏书以雄辩的文字说明,只有“变法”,才能使国家渐致富强。祖宗之法也不是不可变的。慈禧新政,无论从深度和广度说,大大超过了被她一手扼杀的戊戌变法,这是出乎人们意料之外的。但有识之士逐渐意识到,仅仅是实行这些新政而不改变国体,是不能使国家富强的。于是,便有了变更国体的议论。而这种议论,也来自地方实力派。 1905年7月2日,直隶总督袁世凯、湖广总督张之洞联衔奏请立宪,要求派遣大臣出洋考察各国政治。慈禧采纳了他们的建议,决定派遣五大臣出洋考察。之后慈禧发布懿旨,宣示预备立宪。其中一些改革举措,不仅超越了百日维新,在中国历史上也是空前的。她用铁腕把戊戌变法扼杀在血泊之中,两年之后又用铁腕实施了戊戌年间提出的变法主张,并且还大大地向前推进了一步。慈禧的新政无可非议,承诺预备立宪也非一无是处。但慈禧的急转变,仍然逃避不了历史的谴责。因为她丧失了改革政治体制的大好时机。当她实行新政、承诺预备立宪时候,一个新的政治气候已经形成。越来越多的人认识到,不推翻清政府不足以刷新政治,不足以使中国走向富强。 2018/11/235、客观影响:促进了资本主义发展,为资产阶级革命准备了条件(经济、阶级)

17清末“新政”和“预备立宪”1、背景:《辛丑条约》签订后……

2、根本目的:维护统治

3、直接目的:平内乱、消外患、固皇位

4、动机:树立日本式的二元制君主立宪制度,维护岌岌可危统治,平息革命2018/11/2318背景材料 为了……缓和同民族资产阶级的矛盾,慈禧太后感到再也不能照旧样统治下去了……1901年,清政府宣布实行“新政”,内容有奖励实业;兴办新学堂,派遣留学生;改革旧军制,编练新军等。 “新政”过程中,清政府大量增加捐税,加重剥削人民。

及到庚子年闹出了弥天的大祸,才晓得一味守旧万万不可,稍稍行了些皮毛新政。其实何曾行过,不过借此掩饰国民的耳目,讨讨洋人的欢喜罢了;不但没有放了一线光明的,那黑暗反倒加了几倍。

——陈天华 经过九年准备再实行君主立宪,确实是慈禧皇太后和光绪帝在世时制定的政治日程表,也是当时国内外立宪党人的基本共识.所以在光绪帝和慈禧皇太后相继突然去世后,无论如何不应轻易改变先前已经达成共识的预备立宪日程。接手帝国管理大权的是光绪的弟弟摄政王监国载沣和他的嫂子即光绪帝的遗孀隆裕皇太后。就政治权威和影响力来说,新的权力核心显然没有办法与光绪帝、慈禧皇太后时代比。萧规曹随是最好的选择,应该适度加快立宪步伐,缩短预备立宪时间,尽早召集正式国会。然而孤儿寡母优柔寡断终于断送了这一条中国近代化道路。2018/11/2320直面危局,20C初,中国三大政治力量变革社会的理论与实践:康有为:中国人“公理未明,旧俗俱在”,没有进行革命的资格。民族革命是“无病而学呻”,“不杀尽四万万人不止”。梁启超:中国必须由封建专制经过君主立宪,才能实现民主共和。原因是中国人民“民智不逮”,“既缺乏自治之习惯”,“又不识团体之公益”,缺乏做“共和国民”的资格。 “与其共和,不如君主立宪,又不如开明专制。”倘若实行共和,必然会引起社会动乱,结果共和制度无法实行,还会导致君主专制。1903年梁启超指出,专制与非专制的区别,不在于有无君主,是否民主共和,而在于有无宪法,是否实行宪政。在革命派看来,只要通过革命实现民主共和,专制就一去不复返。但梁启超从法国革命的历史教训中发现,民主也同样会造就暴民民粹专制。比民主更重要的是宪政,避免专制的关键在于按照宪政制衡权力,为政治秩序建立一个新的权威——宪政权威。梁启超指出,古代罗马和近代法国的历史表明,革命之后,社会纷乱,除非出现强大的主权,否则不能恢复秩序。乱世之中,国民厌弃自由,进而渴望“假军队之力,揽一国之实权”的篡权者上台,于是,民主专制政体应运而生。在民主专制之下,宪法徒具一纸空文,议会只是尸位素餐。然而,专制政体久而久之亦失人心。除了再革命之外,别无他途。于是,国运处于不断的治乱循环之中,万劫不复。果然,民国建立之后的诸多变局,让梁启超的警告不幸而言中。不过,梁启超进入民国之后也成为共和政体的拥护者,因为他深知,从共和制回到君主制的代价过于高昂,国人无法承受。2018/11/2323直面危局,20C初,中国三大政治力量变革社会的理论与实践:邹容《革命军》:“革命者,天演之公例也”“竖独立之旗,撞自由之钟……我中国今日不可不革命。”推翻清朝统治,建立独立、民主、自由的“中华共和国”。章太炎:“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”。革命是除旧布新的良药,民主共和是历史潮流。2018/11/2324直面危局,变革20C初的中国社会的辩论:甲方:革命在物质与道德两个层面的破坏性都很大,很长时间都难以恢复,所以,还是改良更好,更理性。梁启超说,革命党的政治诉求是共和立宪,立宪派的政治诉求是君主立宪,二者都倡导民权反对传统君主专制,故而都是革命。他主张“有秩序的革命”,即和平立宪。中国应该选择君主立宪道路。原因1840年以来中国遭遇了鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争及八国联军侵华等一系列动乱,社会破坏严重,温和的改革可确保社会稳定,有利于国家经济的恢复发展。且当时清政府已经实施了新政且进行了体制改革,这些改革固然存在明显不足,但其力度也实为历史所罕见。君主立宪道路可行。乙方:中国应该选择革命的道路。原因在于通过革命建立民主共和国是世界大势,是顺潮流而动。“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”并且中国封建历史悠久,统治者的专制意识与一般民众的子民心态根深蒂固,非革命不足以根除封建余孽,从而实现真正的民主共和。“革命是除旧布新的良药”,要发展中国必革命。当时的中国其实存在着朝廷的日式开明专制、立宪派的英式君主立宪与革命党的美式民主共和,一共三条道路。朝廷的道路与其他二者之间的差距才是最大的,反而立宪派与革命党的路径相差不远。他们的区别在于目标共和还是立宪,手段是暴力革命还是和平改革。2018/11/2326问题探究一:

君主立宪道路与革命道路的根本区别是什么?你更倾向于哪种观点?补充说明你的理由。如何认识中国实践选择的道路? 改良

vs 革命

2018/11/2327问题探究一:1.根本区别:

①改良(维护清政府,但必须改革政治,行君主立宪)

②革命(武力推翻清政府,建立资产阶级共和国)

2.辩论观点:甲乙双方的表述都与历史相符,且都有一定的道理。

3.实践选择:资产阶级革命——1898年康梁的戊戌变法失败之后,清政府虽有改革,但几乎每次都是在形势已急剧恶化的背景下被动进行,难以挽救时局,且改革本身也存在明显不足譬如“皇族内阁”。很多立宪派也反对,清政府孤家寡人,非革命不可了。如此卖国政府使中华民族蒙受奇耻大辱,不革命天理难容! 辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿多白银,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。中国人民即使一百年也无法还清。1911年5月8日清廷裁撤军机处等机构,诏立责任内阁, “皇族内阁”打破了清朝开国以来延续已久的部院大臣满汉平分的潜规则,重要部门全被皇室和满人占据,新内阁的13名阁员中,满族占9人,汉族仅占4人,而在满族中,皇族又占了多数,时论讥之为“皇族内阁”。诏书即下,举国哗然,汉族官僚,立宪党人,大失所望,群起攻之,对汉族官僚袁世凯等人以及立宪派领袖张謇犹如当头一棒,他们想藉官制改革打破满族官员政治优势的期望彻底破灭。此事成了满汉官僚决裂的导火线,他们开始同情孙中山。革命党人,亦同声谴责。武昌首义后,各地官僚纷纷抛弃清廷,望风反正,就是这个道理。 中国和平改革早在武昌枪响之前就已经死掉了——根据朝廷颁布的《预备立宪章程》和《钦定宪法大纲》,它所要搞的,不过是一种姗姗来迟的“开明专制”。即使如此,慈禧临终前夕的1908年,颁布了一系列的反改革谕旨,譬如禁止绅商和学生“干预国家政治”;譬如颁布《大清报律》,压制一切不利于朝廷的言论;譬如出台《结社集会律》,打压开国会请愿运动;譬如颁布《钦定宪法大纲》,满篇都是各种“议院不得干预”……此年,改革就已经死掉了。此后,立宪派在咨议局内、资政院内的种种抗争,乃至发动民众走上街头游行请愿,都已不能改变朝廷反改革的决心。 革命派逐渐占据上风 晚清政府,它从来没有主动进行什么改革,总是被形势推着走。每当还有一线希望、它总是拒不改革;只有到了丧失了操控能力的时候,它才匆匆忙忙地被动“变革”。派大臣赴欧美考察政体改革就是迫不得已行为,然而结果 “皇族内阁”重要部门全被皇室和满人占据,对汉族官僚犹如当头一棒,从此,立宪派对建立君主立宪制失去信心,转而同情革命党建立共和的主张,所以清政府垮台只能是唯一选择。梁启超在1907年的文章《论现政府与革命党》:“现政府者,制造革命党之一大工厂也”。梁启超是反对革命的,他一度激烈地跟孙中山论战,但他在日本看到原来支持立宪的留学生,慢慢都转向支持革命党。他知道革命党如果成功,完全就是清政府的政策导致的。 李鸿章断言:他其实就是一个裱糊匠,无济于事;清政府的倒台为时不远,他不可能支持革命,但他内心对孙中山是有一定的认同。义和团起来的时候,孙中山曾经跟在广州赋闲的李鸿章联系,希望他出山,联手革命。按理说,以李鸿章的身份,他应该马上拒绝,甚至想办法把孙中山抓起来。但李鸿章没有,他犹豫了几天,甚至还派他的下属去跟孙中山接触。虽然最后李鸿章没有见孙中山,李鸿章在1900年居然会有这种犹豫,非常充分地反映了当时汉族官员对清政府普遍失望的心态。 革命派逐渐占据上风辛亥革命开中国政党政治的先河封建社会中,由于小农经济的长期存在,人们的组织意识和组织行为具有封闭性、分散性。因此,封建社会不可能有真正的政党产生。政党是“近代社会”“现代文明”的产物。经济的产业化、阶层的市民化、政治的世俗化、文化的信息化为政党的产生奠定了物质基础和思想基础。此后,中国人民阶级斗争的组织形式逐渐由秘密结社变为政党。中国同盟会的国民政治活动,被规范在政党或政党性社团的领导下,并形成一往无前的力量。2018/11/23342018/11/2335中国同盟会成立大会最早提出“三民主义”(民有、民治、民享)的是美国总统林肯,孙中山后来经过提炼,形成民国式的“三民主义”(民族、民权、民生。 在革命实践中,孙中山发现西方的很多东西与中国的国情没办法真正吻合。他的政治构想也随之由分权制向集权制、多党制向一党制、地方自治向中央集权转变。他最初提出的是“驱除鞑虏、恢复中华”的口号,但实际上,他逐步感到,如果建立一个单一的汉民族国家,与中国的实际是不相符合的。他意识到,中国两千多年来早已形成的多民族融合局面,必须是多民族共存下才能处理好很多问题。特别是近代以来,各国列强都想利用边疆的民族问题分裂中国。所以孙中山深刻感到,单一民族的国家口号不利于多民族团结起来共同抵御列强侵略,因此,他此后一直倡导建立一个多民族统一的国家。孙中山思想与时俱进2018/11/2337浙皖起义萍浏醴起义黄花岗起义镇南关起义

1907年12月

孙中山.黄兴在孙中山和同盟会的组织领导下,反清革命者已发动了八次起义,分别是1895年广州起义,1900年惠州三洲田起义,1907年5月潮州黄冈起义,1907年6月惠州七女湖起义,1907年9月钦州防城起义,1907年12月广西镇南关起义,1908年3月广东钦州、廉州起义,1908年4月云南河口起义。这八次起义,全部失败,大批仁人志士倒在血泊中。 2018/11/2338由于缺乏充分的群众基础,发难条件不够成熟,以及领导不力和其他原因,多次起义都以失败告终。但是,革命党人和群众的英勇战斗无疑促进了广大人民的觉醒,在政治上打击了清朝统治者,从而为辛亥革命的爆发作了准备。2018/11/2339晚清革命党人暗杀对象为何多为清末开明大臣?清政府下诏派员出洋考察各国政治,为立宪做准备,虽然广受舆论赞扬,但在革命党眼中,此举实乃“假考察政治之名,掩天下之耳目,于其归也,粉饰一二新政,以愚弄我汉人。”“欺骗人民”,这就是革命党关于此事的定性。其实,革命党的隐秘心理从他们自己一段话中已透露无遗,“但愿满人多桀纣,不愿见尧舜。满洲果有圣人,革命难矣。”实行宪政将会大大加固政治和社会秩序的稳定性,这对革命党来说不是福音。辛亥革命人物相册悲壮的暗杀英烈,永垂不朽1)史坚如,广州富豪后代,兴中会成员,日本留学生,为筹措起义的经费,史坚如以低价出售家中土地、房屋。他计划暗杀广东巡抚兼两广总督 ,用炸药炸毁巡抚衙门,未成被清廷处决,年仅21岁。

2)吴樾,皖北桐城人。保定高等学堂毕业,光复会成员,携带陈独秀制造的炸弹独自入京刺杀满清重臣。写好了一纸遗嘱交给秋瑾 ,刺杀五位大臣牺牲。 参与暗杀的革命党人有史坚如、吴樾、徐锡麟、汪兆铭、彭家珍、陶成章、陈天华、杨毓麟、苏鹏、熊成基、邹容、万福华、易本羲、彰德王、杨卓林、刘思复、范传甲、喻云纪等一批著名青年人物。就连先行者孙中山、革命家黄兴、中共创始人陈独秀、硬骨头鲁迅、国学大师章太炎、教育家蔡元培、大律师章士钊等,都有过一段试验炸弹、准备搞暗杀的经历。在他们看来,暗杀的成本低、震撼大。虽不足以立马推翻满清王朝,至少可以达到“杀一儆百,杀十儆千”的威胁作用,从而期盼着引起连锁反应,促使清皇朝早日垮台。传统印象中,以往历史上暴力暗杀是草莽武夫之恐怖行为。而辛亥革命时期的赴死义士,都不是凶神恶煞的草莽,而是英俊潇洒的书生。他们绝大多数出身富家,并且多数为海外留学归来优秀人才。这是一个很独特的中国历史现象。 1905年清廷的五位重臣受慈禧太后的委托,出国考察立宪为中国实施政治改革做准备。为了粉碎立宪改良道路,革命党人吴樾进行暗杀行动。现在很少有人知道陈独秀还曾有这样一重身份——老资格的刺客预备队员。据悉,很多后来非常著名的历史人物,都曾经狂热地拥护过暗杀。蔡元培、章士钊、鲁迅……虽然壮士吴樾事败身死,遗骸被带往家乡,暗杀没有就此消停,他们的死反而激励更多年轻人走上这条道路。两年后,正是在安庆徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭,一击得手,举国轰动。 2018/11/2344皖浙起义领导人:徐锡麟和秋瑾黄花岗起义烈士墓及领导人黄兴秋瑾:鲁迅初发表于1919年的小说《药》中被清政府杀害的革命党人“夏瑜”的人物原型。秋瑾,近代民主革命志士,自称“鉴湖女侠”,秋瑾蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰自喻,性豪侠,习文练武,曾自费东渡日本留学。她积极投身革命, 1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。同年7月15日,秋瑾从容就义于绍兴。 轩亭口秋瑾广场1910年春,25岁的青年汪精卫刺杀摄政王,他那就是宣统的爸爸、清朝摄政王、当时中国实际上的最高领导人醇亲王载沣。事败被捕后汪精卫大声承认自己就是主谋,目的就是干掉载沣,动机是用以振奋人心。按刑律,胆敢加害皇族,要满门抄斩。肃亲王被汪精卫的精神和胆识大大吸引,反复考虑,格外开恩不杀了,判处永远监禁。汪精卫写下了名句 《慷慨篇》,全诗是: 街石成痴绝,沧波万里愁; 孤飞终不倦,羞逐海浪浮。 诧紫嫣红色,从知渲染难; 他时好花发,认取血痕斑。 慷慨歌燕市,从容作楚囚; 引刀成一快,不负少年头。 留得心魂在,残躯付劫灰; 青磷光不灭,夜夜照燕台。入狱仅一年半,武昌起义爆发,清廷赶紧宣布释放政治犯,汪精卫作为头号政治犯立即出狱。请在此键入您自己的内容辛亥革命英烈永垂不朽!2018/11/2349然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。全国久蛰之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之革命以成。则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。 辛亥革命 其实当时的起义还有很多,多得在书面上只是变成了一个代表省略的文字符号;其实当时捐躯的烈士还有很多很多,众多英雄儿女的英灵变成了纪念碑上笼统的数字。一次次的起义,一次次的失败,血腥只是让革命者们更加抱定了必死的决心,却丝毫不能动摇他们心中的信念。徐锡麟刺杀两江总督未果,被剖心而死,临行前他神色自若的说:“功名富贵非所快意,今日得此,死且不憾,区区心肝,何足挂惜?” 号称鉴湖女侠的秋瑾,临行前只写下“秋风秋雨愁杀人”七个字,那时她的心中难道只惦记着满目疮痍的国家,就从没闪现过一对娇小儿女明亮的双眸吗?林觉民,这位安葬在黄花岗的烈士给妻子的信中对生与死、情与爱写下了最好的注解……2018/11/2351问题一:

1911年是旧历辛亥年,辛亥革命的总爆发终于在湖北的武昌(武汉三镇之一,区别南昌起义)取得了初步胜利,并建立了第一个省级革命政府。在一个多月内全国就涌现出十多个脱离清政府而宣布独立的省区。清廷统治虽存,半壁江山已失,实已土崩瓦解。 哪些原因促使了辛亥革命形势的迅速发展?武昌首义的胜利取得了哪些主要成果?是否存在什么问题?2018/11/23522018/11/2353湖北军政府都督

黎元洪(民国副总统)湖北军政府的成立

辛亥革命中的第一个省级革命政府起义领导

人熊秉坤 2018/11/2354辛亥革命首先在武昌爆发。之后成立了湖北军政府,定国号为“中华民国”,政体为“五族共和”。在找不到合时人选的情况下,黎元洪被自己的部下从姨太太的床底下拖出来做了革命领袖,以致后来他当了副总统的时候还有人在背后叫他“床下都督”。如何看待黎元洪?2018/11/2355黎元洪,不但才智过人、思想开明,而且宅心仁厚,在武汉乃至湖北有着崇高的威信,能够被各方接受,这才是他被推为都督的原因。以黎元洪的名义发布的安民告示,使武汉三镇动荡不安的局势迅速的稳定下来,从另一个方面也证明了黎元洪在武汉人民心目中享有的威望。这一切,都缘于黎元洪亲民、爱民的菩萨心肠。 如何看待黎元洪?2018/11/2356湖北军政府都督

黎元洪(民国副总统)黎元洪:清朝官僚(清朝新军在湖北的协统--旅长),武昌起义后被推举为湖北军政府都督,后出任中华民国南京临时政府副总统。 武昌起义总指挥吴兆麟说:“欲收新军全体来归之效,非借黎元洪资望不可。……借黎元洪之名以号召天下,一则使各省可表同情,二则使外人不敢轻视。” 11月,江苏巡抚程德全宣布脱离清政府独立,自任都督,挂起了“中华民国军政府江苏都督府”的旗子,并“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏”。江苏就这样“和平光复”了。有关辛亥革命的几则史实革命党人存在认识误区

存在投机革命的现象2018/11/2357武昌起义后全国形势北京★武昌武昌起义后全国

十几个省宣布独立主张暴力的革命党在武昌打响了第一枪;主张和平的立宪派则促成了各省的易帜响应,而革命党与立宪派是革命的两条支线,都属于实践革命派,他们的政治诉求,本质上是一样的,都是“兴民权革专制”。 解读辛亥革命的连锁反应 江苏宣布独立时,仅“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。”巡抚程德全摇身一变,成了民国的江苏都督。

——《中国近代现代史》1911年11月13日,山东省各界联合会议决独立,巡抚孙宝琦一再拒绝,革命党人黄治坤拔出手枪,厉声喝道:“孙某如不赞成独立,即以短铳相加。”孙宝琦只得宣布山东独立。

——《山东历史》 孙宝琦程德全2018/11/2359问题二:

1911年10月10日爆发的武昌首义取得了初步胜利,并建立了第一个省级革命政府。清廷虽已土崩瓦解,但帝制政府尚在,国家仍未真正统一。 武昌首义之后,辛亥革命的形势有何新发展?取得了哪些重大成果?如何认识革命的最终结局?2018/11/2360三.辛亥革命的两大成果与最终结局1.两大革命成果:

①成立中华民国:1912年1月1日(民国元年);

首都:______;国旗: ______;改用公历。

②颁布《中华民国临时约法》:确立三权分立政治体制

近代中国第一部具有__________宪法性质的临时大法2.最终结局:

①清政府尚在,国家未统一,政局仍未稳

②袁世凯成为炙手可热的人物(为什么?)

③清帝退位,袁世凯北京就职:1912年(1644-1912年268年)

④革命意义:A.一次“比较完全意义上”的_______革命;

B.创建亚洲第一个共和国; C.民主共和深入人心。2018/11/2361孙中山等人之所以不能把来之不易的革命政权牢握在手,原因颇多,其中革命党人自身的力量不够、新生的革命政权无法摆脱日益逼近的财政危机、西方列强的政治压力等,则是最重要的因素。让出政权,并非孙中山一时的决策失误。 孙中山让出政权无可指责2018/11/23622018/11/2363末代皇帝3岁登基

时的溥仪退位时的溥仪1934年出任“满洲帝国”

皇帝时的溥仪2018/11/23641909年袁世凯被清朝摄政王载沣免职后在家乡钓鱼他静待局变以图东山再起袁世凯1911年革命发生后,清政府任命袁世凯为内阁总理大臣,接管了清朝的军政大权。摄政王载沣2018/11/2365湖北军政府都督

黎元洪(民国副总统)中华民国(1912-1949)

湖北军政府:第一个省级革命政府

中华民国南京临时政府:第一个全国性革命政府

北京政府:袁世凯为首任大总统南京临时政府临时

大总统—孙中山袁世凯:北京政

府临时大总统孙中山誓词:“颠覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职。谨以此誓于国民。中华民国元年元旦。”这誓言,距今已然百年。也正是由此,民国开启了它命运多舛的历程。如何看待辛亥革命的果实落入袁世凯手中?(正确评价袁世凯)正确评价袁世凯袁世凯辛亥推翻帝制的贡献为何不被历史承认?

大胆质疑:明明袁世凯是在推翻满清政权中起到了决定性作用的功臣,为什么反被称为“窃国大盗”?明明武昌起义爆发的时候孙中山还在美国,匆匆赶回来之后,就被推选为中华民国临时大总统,此后历史教科书却说是孙中山领导辛亥革命推翻了君主专制制度,这是为什么呢?尽管袁世凯是晚清维新派的重要代表,他在推动中国政治、军事、司法、经济、社会管理、教育等领域的现代化方面作出了许多贡献;仅就辛亥革命而言,如果说推翻君主专制制度是其成功标志的话,那么袁世凯的功劳是谁也比不上的。但是十分遗憾,袁世凯称帝了,表明他的骨子里还存在着传统帝王思想,这是不可原谅的,由此他就被贴上了“坏人”的标签而一无是处这种做法合适吗?袁世凯的皇帝是“立宪皇帝”,这个“皇帝”和中国传统文化中的皇帝的含义是不可同日而语的,作为当时唯一有能力维持社会政治稳定的人,假定他的生命延长10年、20年,如果他能够让中国较长时期保持稳定、推动中国现代化建设取得进展,人们会“计较”他犯了曾经恢复帝制的错误吗?似乎让人们形成了这样的观念,好像没有流血牺牲,就谈不上是革命。相比之下,孙中山多次领导武装起义,屡败屡战、愈挫愈奋,那才是革命;而袁世凯掌控着强大的北洋军,一哄一骗一逼,敌人就投降了,怎么看怎么像投机分子,怎么看也是欺负孤儿寡母的阴险小人。辛亥革命之前早有人预言中国一旦发生革命,必然像法国大革命那样千百万人头落地,结果没怎么打仗就把满清王朝推翻了,这在具有传统“革命观”的人们看来就太不像革命了。至少袁世凯从清廷背叛出来也要经历一段时间的艰苦奋斗,那样人们才可能改变对他的看法。其实,清政府的退位与袁世凯的武力逼宫,是完全值得歌颂的大事件,这是中国历史上罕见的一次意义重大的政治妥协,这应当是辛亥革命中特别值得纪念的重要历史事件。 2018/11/2370首倡革命者是孙中山,何以推翻满清以后,掌握革命政权的却是前清之罢黜再起的旧军阀官僚袁世凯?简单说,一个凭口舌笔墨相号召,没有巩固的武装财经力量;一个有军队做基础,靠实力驾驭政治;孙的声势固然为袁所忌惮;袁的实力,却远不是孙所领导的革命党所能消解的。立宪派夹在两者中间,多数时候倒在旧官僚派袁氏一边,所以袁氏当国,孙始终局促一隅。2018/11/2371 孙中山在武昌起义的时候认为,中国当时最需要的是秩序,而这只有袁世凯才能带来。孙中山及他的同志都明白,“袁世凯那时在国民心中的声望,似乎还在孙公之上”。袁世凯的“声望”,不仅在于他当时掌握了最精锐的军队,也在于他促成了清帝退位这场 “不流血的宫廷政变”。由此,中国才不致陷入旷日持久的内战中,这于国于民,袁世凯都是历史的功臣。对于一场突发的、无序的革命来说,难道还有比这更完美的结果吗? 武昌起义后的中国局势清政府:将军政大权委任给袁世凯

同盟会:组织涣散,思想混乱,将推翻清政府的希望寄托到袁世凯身上;

立宪党和旧官僚:以“革命”的名义掌握地方权力,宣布独立,希望袁世凯主持大局;

列强:对湖北军政府实行军事威胁、外交孤立和经济封锁,支持袁世凯主政;

袁世凯:一方面命令北洋军攻击武汉,一方面向南京临时政府提出议和;

孙中山:被迫妥协2018/11/2373问题探究二:

①袁世凯何许人也?他为何会成为多方看好的炙手可热的可稳定时局的人物?

②袁世凯为何会成为中华民国的第二任临时大总统(北京就职)?

③你是如何认识辛亥革命的最终结局的?74武昌首义胜利后,革命潜在着哪些危险?1、旧官僚和立宪派投机和破坏革命。2、袁世凯握有大权,有篡权夺位野心。3、帝国主义干涉革命和支持袁世凯。4、同盟会涣散,革命党人妥让。结果:袁世凯取得民国政权。

根本原因:半殖民地半封建社会性质资产阶级民主力量弱小造成的两面性(革命性与妥协性)。2018/11/2375为什么袁世凯能够获取辛亥革命的果实?袁世凯①袁世凯:操控北洋新军;掌握清朝军政大权(内阁总理大臣);具备一定的历史资本(清末新政中)

②帝国主义:支持袁世凯;

③资产阶级革命派:政府的财政困难;同盟会的涣散;立宪派与旧官僚混入;脱离群众;软弱妥协(孙)76事实上,袁世凯在甲午战争、戊戌变法、清末新政、辛亥革命、民国诞生、帝制复辟等重大历史事件中都扮演了极其重要的正面积极角色,刘忆江先生在《袁世凯评传》中用三句话概括了袁世凯的一生:“青年为爱国之英雄,中年为治世之能臣,晚年为误国之奸雄”。所谓“行百里半九十”,一失足便成千古恨,袁世凯大概就是最好的例证。毕竟,洪宪帝制是铁的事实,无法翻案也无案可翻。但是一个人晚年错误是否就否定一生?2018/11/2377袁世凯拿法国大革命恐吓清皇室逼其退位袁世凯在要求清帝退位密奏中写:“读法兰西革命之史,如能早顺舆情,何至路易之子孙,靡有劫遗也。民军所争者政体,而非君位,所欲者共和,而非宗社。我皇太后皇上何忍九庙之震惊,何忍乘舆之出狩?必能俯鉴大势,以顺民心。”路易十六和王后上了断头台,这分明是恐吓隆裕太后:若不及早退位,清皇室将蹈法王之覆辙。2018/11/2378溥仪童年生活:6岁尚未断奶 4岁1个月吃200斤猪肉“宣”者,张大也,“统”者,治理也。任何时候,只要溥仪说“我饿了”,就能支起一张立式的餐桌,并且极其铺张浪费。在1909年一份紫禁城的伙食清单中,4岁的溥仪在一个月内吃掉了200斤猪肉和240只鸡鸭。溥仪记得,他所有的衣服,从来只穿一次就处理掉了。到了晚上,溥仪就与一名王姓奶妈入睡,这可能是小皇帝一天中最安静的时刻。尽管小皇帝已经六岁了,但他仍未断奶。 1912年2月12日,溥仪退位,诏书由隆裕太后颁布。坚不可摧的清王朝,烟消云散了。

1912年2月12日,清朝最后一位皇帝宣统(旁立者)下诏退位,封建君主制度结束。袁世凯应肯定《清帝逊位诏书》的宪政价值 袁世凯施展政治伎俩,促成以宣统皇帝名义颁布《清帝逊位诏书》,使得南北政权合二为一,成功推动了古典皇权政体向现代立宪中国的和平转变。《清帝逊位诏书》的立宪意义不言自明。因为在诏书中,清帝声称支持共和政体,明确主张五族共和,鲜明导向和平建国,完全杜绝战争选项,谦恭表示顺应民意。因此,这份诏书不仅仅是单方面的被迫退位,而是一份双方都接受并具有约束力的建国契约,具有宪法性法律的意义,即通过这份诏书,一举证成了基于民心的人民共和国之宪法性的根基 .这是中国版的“光荣革命”。 晚清袁世凯主政经济高增长:1910年财政收入提4倍 客观公正地说,袁世凯就任军机大臣主持新政以来,政绩是有目共睹的。据史料统计,19世纪末的时候,清政府的财政收入每年只有七八千万两白银。到了1910年,财政收入已经有了三个亿。这无疑是跟袁世凯的锐意进取、大力改革分不开的。很自然的,袁世凯也因此赢得了不少人的赞誉和爱戴,甚至就连他的死对头、革命派领袖孙中山也夸奖他“是一个能干的人”,“他是为国家的最高利益行事的。他的确一直献于他对于革新的信念。” 材料一

袁世凯是“最正式的正式大总统”,文中说:“袁世凯则是在‘辛亥武昌起义’一周年时,经由中华民国正式国会,合法选出来的第一任正式大总统。其合法性,和当选的法律程序,和华盛顿所经历的法律程序,几乎完全一样的。”《晚清七十年》

材料二

袁世凯在任内的成就,大致有军、政两大类。论实力、论经验,当时纵是同盟会高干(包括汪兆铭和黄兴),都认为总统一职,非袁莫属也。《袁氏当国》

材料三

他是辛亥年间缔造民国的功臣,而非大盗……其变法维新,建树颇多:建立以“北洋六镇”为首的现代化陆军及“保定陆军学堂”、“军医学堂”等一大批军事院校;创办北京、天津两市的一批现代化的警察部队(民初京津两市的治安曾享誉世界);创办山东大学,兴办新式学堂,最终于1906年水到渠成,与张之洞联名奏请废除科举制;兴建科技、路矿及各种现代企业(没有拿一分钱的股票);说服西太后批准12年立宪计划,派遣五大臣出国考察宪政;设各省咨议局,推动地方自治;创办或改革邮传、无线电报、招商轮船局、新式币制……《二十世纪之乱臣贼子》2018/11/2383近代中国第一步具有资产阶级共和国宪法性质的国家临时大法中国第一部资产阶级共和国

宪法性质的国家临时大法

基础知识落实1912元旦

孙中山

南京

五色旗时间:

总统:

国都:

国旗:2018/11/2386《 中华民国临时约法 》

近代中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的国家临时大法!分析其内容,看它具有哪些资产阶级共和国宪法的性质?主权在民、天赋人权、自由平等、奖励工商、提倡公德、三权分立 等2018/11/2387《中华民国临时约法》A.中华民国主权属于国民全体讨论:临时约法的各项内容和封建专制相比分别有那些进步?B. 国内各民族一律平等,国民有人身、居住、宗教信仰等项自由,有选举被选举等项权利C.三权分立、责任内阁制封建社会法律规定普天之下,莫非王土

率土之滨,莫非王臣 “君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲” 皇帝独尊、皇权至上(探究性学习)辛亥革命最大的成功启示是妥协 现代政治就是一个妥协的协商过程,辛亥革命留给中国留给人类的最大启示,就是中国人用最古老的智慧“不战而屈人之兵”,获得共赢双赢。辛亥革命的目标,从孙中山革命党人来说,是要模仿美利坚合众国的政治架构重建中国政治体制,但是辛亥革命的政治手段,从孙中山开始闹革命起,模仿的却是法国大革命,即用暴力手段打碎一个旧世界,建设一个新世界。但是到了武昌起义爆发后,南北对峙迅速由孙中山所说的满汉冲突转变为汉人之间的对决,孙中山一直倡导的民族革命立马失去合法性、正当性。南方革命党人要求朝廷承认民主共和,否则就诉诸武力,准备北伐,直捣龙亭。如法国大革命那样一场持续数年的政治复仇血腥屠杀,估计会出现,于是中国人的政治智慧面临着一场空前的考验。南方革命党人没有坚持过去多年所说的“驱逐鞑虏”的政治立场,而以比较妥协比较柔性的立场尊重大清国的历史,尊重一个王朝为国家为未来作出的牺牲,在商榷清帝退位时,尽量关照清廷统治者的感受和尊严,没有得寸进尺步步紧逼,更没有进行清算,或宜将剩勇追穷寇,这件事学习了英国人的高度政治智慧。这些启迪在过去以阶级斗争为纲的岁月中被淹没了掩盖了。我们今天隆重纪念辛亥革命一百周年,其实更应该用一种温情和敬意去公平地看待辛亥革命每一方的参加者,他们都在某种程度上为这一事件的和平解决作出自己的贡献。 2018/11/2390有人说:“辛亥革命推翻了封建帝制,建立了资产阶级共和国,革命是成功的。”也有人说:“辛亥革命只赶走了一个皇帝,剪了一条辫子,革命是失败的。"研究课题

辛亥革命是成功还是失败? 胡绳认为:如果脱离中国近代革命史的全程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。成功与失败并存,但宏观看来是一次成功。理解专家评价结论:2018/11/2392★★★★★认识辛亥革命的成败(参考)成功说(政治民主化、经济工业化、思想近代化)------------------失败说①推翻清王朝,结束封建君主专制(或君主制)

②建立了资产阶级共和国

③使人民获得了一些民主自由的权利,民主共和观念深入人心。

④推翻了“洋人的朝廷”,打击了帝国主义的侵略势力

⑤为民族资本主义的发展创造了有利条件

⑥影响近代亚洲的民族解放运动①没有完成反帝反封建的任务(??)

②未根本改变中国半殖民地半封建的社会性质(??)

③资产阶级共和国(中华民国)有名无实

④封建意识观念仍较浓厚

⑤不明确反帝

大国革命不可能一帆风顺,需要漫长渐进过程 英国革命1640—1688(48年);法国革命1789——1875(86年);美国革命1775——1865(90年);德国革命1848——1871(23年);日本1868——1889(21年)俄国1861—1917(56年),任何一个大国的民主法制建设秩序确立都经历漫长历史阶段,其中不乏有王冠落地,帝制复辟,浴血共和,宪政建制的曲折过程。它不可能一帆风顺。苦难落后的中国又何能例外呢?辛亥革命成功在于它真正开启了政治民主化、经济工业化、思想近代化的现代化历程,如今台湾的蒋经国民主改革,政党政治的民主建制不正是成功的结果吗?有着几亿人口和几千年文明史的中国,要发生一场历史性巨大变化,不是一件容易的事情。 现在经常有人问,辛亥革命到底是成功了,还是失败了?其实孙中山对此有着明确的回答,所谓辛亥革命是胜利的说法仅仅看到的是共和的形式,而没有看到实质。孙中山自己说,民国徒有其表,打倒一个皇帝,出来无数“皇帝”官僚军阀者,所以孙中山最后说“革命尚未成功、同志仍需努力”。但是革命毕竟避免了“瓜分”、“共管”的厄运,争取了民族独立,共和成为中国永远的奋斗道路,这无疑是孙中山所倡导的革命基本内容,他做到了。我们不能要求一个革命解决一切任务,它只是完成一定的历史任务。所以孙中山的革命结局虽然终究是失败的,但它是一个伟大的失败,换来了永远的胜利。 认识辛亥革命的成败

(孙老师参考见解)2018/11/2395辛亥带给中国的进步意义,莫过于自此“敢有帝制自为者,天下共击之”。但是,辛亥带来的变革又是有限的,从那以后及至中共建立政权,强人政治和个人专断依然挥之不去。到改革开放后,邓小平全面推动废除领导干部终身制,强调集体领导,中国社会关于个人专断的历史阴霾才逐渐散去。尽管这一措施依然不尽完善,却不得不否认,中国社会在这一层面上,已经走出了新的道路,并已经不可能再回头。辛亥革命成为中国现代化一个新的起点,起了某种阶梯的作用,为中国以后的进步打开了闸门。辛亥革命过后只有7年多,中国便发生了五四运动,又过2年多便产生了中国共产党,这当然不是偶然的。

2018/11/2396辛亥革命推翻的其实并不是君主专制长期以来,中国学术界在这个问题上几乎有一个共识,那就是,辛亥革命推翻的是“封建君主专制”,建立的是“民主共和”。但事实是……当时指导中国走近代化的既包括以孙中山为首的主张民主共和的革命派,也包括主张英式君主立宪的立宪派,还包括主张日式君主立宪的清政府。清末,受到西方政治的影响,加上内忧外患的时局的刺激,在政治体制方面进行了重大的变革。这一变革的本质,就是以君主立宪制度取代君主专制制度。正确说应当说辛亥革命推翻了君主制度,建立起民主共和,这就是那场革命在制度层面上的破与立。2018/11/2397辛亥革命带给中国持久的制度困扰和变革焦虑 革命给了国人一个世界上最先进的制度,却没法带来立竿见影的变化。走向共和至少在名号上,跟上了世界潮流,好让中国实现跨越式发展。就凭这一点,也值得庆祝一番。但是中国不仅没有走向富强,反而更混乱。有两千年帝制传统的国度,骤然实行共和,而且学的是世界上最先进的美国,难免消化不良。一个原本背着过重的历史包袱,又在清末历史中饱受欺凌的民族,学习西方,包括学习引进西方的制度,无论如何都摆不脱革命秩序建立与巩固的曲折反复。百年前的辛亥革命,创建了新的政治共同体,却没有同时创建共和政体所赖以存在的正当性基础——宪政。辛亥革命之后,军阀混战继之而起,革命接踵而至。权力归属问题始终压倒权威重建问题。一个世纪之后,中国依然承受着历史留下的复杂遗产。 2018/11/2399结言:

鲁迅一生不断揭露和痛斥国民性的麻木。其思想多触及了中国人灵魂深处的劣根性。在《呐喊》自序里,鲁迅写道:凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

在一个缺少甚至没有思想大师的年代,怀念和重温已经逝去的先贤,也许是一个追求理性的人在浮躁的社会里并不那么浮躁的唯一法门。

辛亥革命的成败得失留给我们的仍旧是不尽的思考!中国人民求民主争独立的道路依然漫长!2018/11/23100 就辛亥革命而言,革命党人的“民主共和”观念固然是很浪漫主义的,但在当时只有审美价值而没有现实价值。辛亥革命最大的功绩在于赶走了皇帝,但它最大的败笔也在于此,因为它的目的本应是推翻专制结构,但却将革命的矛头集中指向了满人皇帝。对此,鲁迅先生曾深有感触的说,辛亥革命后,“我到街上走了一通,满眼都是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府”;“我觉得革命以前,我是做奴隶;而革命以后不多久,就受了奴隶的骗,变成了他们的奴隶了。” 2018/11/23101 未庄的人心日见其安静了。据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。《阿Q正传》·革命 从这段话中,你感受到了革命潜伏着什么危机?这危机导致辛亥革命出现如何结果?“无量头颅无量血,可怜换得假共和”2018/11/23102 连战敬谒中山陵2018/11/23103课标:

A.学习要点:简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制、建立中华民国的历史意义

B.教学活动:“辛亥革命是成功还是失败”讨论会作业:

A.书面作业:《课后练习》

B.探究作业:本课问题探究一、二2018/11/23104(说明)对于辛亥革命的影响,一直以来都认为辛亥革命对农村的影响触动不大,特别是学习鲁迅先生的《药》《阿Q正传》文章,语文老师强调文章反映的实质就是辛亥革命对中国广大农村触动不大。然后历史老师又用这些文章反过来印证辛亥革命的局限性,至今对此仍记忆犹新。岳麓版教材、教参改变了这种观点。教材中提到,“许多少数民族地区也发生了响应武昌起义的革命运动”,说明革命对边远地区产生的重大影响;教参中也用材料证明了武昌起义后相当一部分农村基层政权在政体、组织结构和具体政策上发生了变化,对于袁世凯,原来评价他是叛徒(出卖维新派)、刽子手(镇压义和团运动)、窃国大盗(窃取辛亥革命胜利果实)、卖国贼(接受二十一条),其价值判断非常鲜明。新教材用小字虽仅数笔,但却真实地评价了袁世凯,反映了教材编写追求历史真实的科学态度。辛亥革命的评价问题

对辛亥革命的评价,旧教材曾表述为一次既成功又失败的革命,这是引用了传统的观点。过去一般认为,这场革命既有成功之处,也有失败教训。说它成功,主要是它推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建帝制,建立了中华民国。说它失败,主要是因为政权最终落到袁世凯为首的北洋军阀手里,反帝反封建的历史任务并没有完成,中国依然是半殖民地半封建社会。

如果没有辛亥革命,中国将会怎样?

如果没有辛亥革命,当时的大清朝

能否在立宪上走出一条光明大道来?

或是更进一步跌入万劫不复的深渊?

道理是不言自明的,这就是辛亥革命

伟大历史意义所在。2018/11/23106近年来有的学者对这种观点提出异议,认为“既胜利又失败”的表述似有自相矛盾之嫌。衡量辛亥革命的成败得失,应当主要从革命者所应担负和所能担负的两项基本任务,即推翻清王朝的民族革命和建立民权政治的政治革命所完成的情况去考察。就推翻清王朝而言,辛亥革命无疑是胜利了;就建立民主立宪政体来说,尽管不能说辛亥革命取得彻底胜利,但也不能说它的结局就意味着失败。还有的论者更明确提出,辛亥革命作为近代中国一次有广泛群众参加的资产阶级革命运动,已经成功地完成了它应该完成的历史使命,取得了巨大的胜利。

基于此,高中新教材虽然指出它并没有完成反帝反封建的任务,中国半封建半殖民地的社会性质没有得到根本改变,但是教材没有说它是既成功又失败的革命,而是充分肯定它的历史意义。

2018/11/231071.1912年春,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》:

A . 宣告中华民国建立

B.标志清王朝统治结束

C. 宣布废除清政府与列强签定的一切不平等条约

D. 标志国中第一部资产阶级宪法涎生D政治史专题四:

外国入侵和中国人民的抗争和探索2018/11/231082.孙中山颁布的《中华民国临时约法》约法规定,中华民国的主权属于:

A . 总统 B.议会

C. 内阁 D. 全体国民D政治史专题四:

外国入侵和中国人民的抗争和探索变式:3.我国提倡“自由、平等、友爱为纲”作为公民道德标准的政权是:

A . 太平天国 B.南京临时政府

C. 广东革命政府 D. 中华苏维埃共和国B2018/11/231094.辛亥革命对政治近代化的最主要贡献在于:

A . 推翻清朝封建专制统治

B.确立资产阶级民主共和国

C.结束2000多年的君主专制政体

D.《颁布中华民国临时约法》B政治史专题四:

外国入侵和中国人民的抗争和探索2018/11/231105.(16分)文明是人类良知和智慧的结晶,摆脱野蛮而日趋文明化,是人类历史发展的必然趋势,人类文明的进程经历了从分散到整体,从区域到全球,从低级到高级的演进过程。人类文明是一个有机系统,它包括物质文明、政治文明和精神文明三个方面。“在历史的发展中,各种文明在不断发展进步,并相互交织、渗透和转化,共同推动着人类文明从低级走向高级。”和平交往是人类文明交往的主要方式,但也存在暴力交往的消极方式。

近代以来,西方工业文明与中华农业文明发生了激烈的碰撞,对中国社会产生了十分巨大的影响。

1、近代史上,西方工业文明不断地向中国扩张,对中国农业文明提出挑战,请概述其扩张和挑战的史实。(10分)

2、面对西方工业文明的挑战,中国不同阶层表现出三种不同的态度,请概括并举例加以说明。(6分)

2018/11/231115答案:(1)①发动一系列侵华战争,如鸦片战争,第二次鸦片战争,中法战争,甲午战争,八国联军侵华战争等。(2分)

②进行资本主义经济侵略,如商品输出,资本输出。(2分)

③进行精神侵略,如西方宗教侵略(2分)

④工业文明成果大量传入:A、蒸汽机轮船、铁路、电报及生产方式的传播。

B、自然科学技术的传播;C、社会进化论、启蒙思想,民主法治思想(君主立宪制、共和制)的传播;D、马克思主义的传播。(4分)

(2)①排斥、抵制:如鸦片战争前清朝闭关自守政策;鸦片战争后清统治集团中的顽固派顽固守旧,拒绝、排斥西方近代文明;义和团运动盲目排外等。(2分)

②被动、保守地应付各种挑战:如清末“新政”和“预备立宪”;北洋军阀的统治;国民政府时期坚持一党专制,独裁统治等。(2分)

③积极主动迎接挑战:如洪仁?岢觥蹲收?缕?贰⒀笪裨硕??焓?浞ǎ??裰饕宓奶岢觯?梁ジ锩??读偈痹挤ā返陌洳迹?挛幕?硕??泄?膊?车母锩?氛???蠖?枷氲男纬傻取#?2分)谢谢指导,再见!

(资产阶级民主革命)2018/11/2311 党的十五大报告指出:“一个世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”“第一次是辛亥革命,推翻统治中国几千年的君主专制制度。这是孙中山领导的”;“第二次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立。这是中国共产党成立后,在以毛泽东为核心的第一代领导集体的领导下完成的”;“第三次是改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗。这是在以邓小平为核心的第二代领导集体的领导下开始的新的革命。” 百年辛亥革命民主理想永远不可忘怀!2018/11/23121、辛亥革命的背景与条件一、武昌起义——革命的酝酿与爆发(2)社会基础:清末新政和预备立宪的失败(1)时代背景:《辛丑条约》签订后,民族危机严重(3)经济基础:民族资本主义的发展(4)阶级基础:民族资产阶级力量壮大,(5)思想基础:资产阶级民主革命思想的传播(6)组织基础:资产阶级革命团体和政党的建立(7)军事基础:革命党人发动的一系列武装起义(8)革命中心:武汉成为革命的摇篮(9)有利时机(导火线):四川保路运动调兵镇压, 使武汉兵力空虚1901年朝廷宣布开始“新政”,与清政府内部“民主决策机制”问题有关。1900年慈禧独断专行悍然对世界宣战,导致八国联军入京,辛丑条约赔款出现天文数字。此种惨痛结局,让帝国体制内官僚和体制外知识分子再次痛感朝廷内部决策机制不“民主”则祸患无穷。两广总督提议搞议院,界定“议院议政,而行政制权仍在政府”,很显然是希望能有一个机构对朝廷的决策做出监督,虽然这个机构叫做“议院”,但它和以民主、民权为核心的那个议院毫无关系,似乎与唐朝三省六部制类似而已。1905年日俄战争在中国东北爆发之后,亚洲黄种人立宪国打败欧洲白种人专制国,慈禧不得不于1906年颁布预备仿行宪政的谕旨,至此,议会与宪法才被视作一种新的政治体制,而正式纳入朝廷改革的视野。 2018/11/2314直面危局,20C初,中国三大政治力量变革社会的理论与实践:1.清政府:1901年清末新政主要内容:①鼓励民族资本主义发展②编练新军③发展教育1905-1911年清政府“预备立宪”进行体制改革大事记:

①1905年派载泽等五大臣到欧美考察宪政②1906年载泽密折说立宪三大好处:皇位永固/外患渐轻/内乱可弭(消除);后宣布“预备仿行立宪” ③1908年颁布《钦定宪法大纲》④1911年组成第一届责任内阁,13名内阁大臣中满族贵族9人其中皇族7人,史称“皇族内阁”问题探究:2018/11/23151901年1月30日,一向坚持“祖宗之法不可变”的慈禧太后,以光绪皇帝的名义颁布了变法诏书。诏书以雄辩的文字说明,只有“变法”,才能使国家渐致富强。祖宗之法也不是不可变的。慈禧新政,无论从深度和广度说,大大超过了被她一手扼杀的戊戌变法,这是出乎人们意料之外的。但有识之士逐渐意识到,仅仅是实行这些新政而不改变国体,是不能使国家富强的。于是,便有了变更国体的议论。而这种议论,也来自地方实力派。 1905年7月2日,直隶总督袁世凯、湖广总督张之洞联衔奏请立宪,要求派遣大臣出洋考察各国政治。慈禧采纳了他们的建议,决定派遣五大臣出洋考察。之后慈禧发布懿旨,宣示预备立宪。其中一些改革举措,不仅超越了百日维新,在中国历史上也是空前的。她用铁腕把戊戌变法扼杀在血泊之中,两年之后又用铁腕实施了戊戌年间提出的变法主张,并且还大大地向前推进了一步。慈禧的新政无可非议,承诺预备立宪也非一无是处。但慈禧的急转变,仍然逃避不了历史的谴责。因为她丧失了改革政治体制的大好时机。当她实行新政、承诺预备立宪时候,一个新的政治气候已经形成。越来越多的人认识到,不推翻清政府不足以刷新政治,不足以使中国走向富强。 2018/11/235、客观影响:促进了资本主义发展,为资产阶级革命准备了条件(经济、阶级)

17清末“新政”和“预备立宪”1、背景:《辛丑条约》签订后……

2、根本目的:维护统治

3、直接目的:平内乱、消外患、固皇位

4、动机:树立日本式的二元制君主立宪制度,维护岌岌可危统治,平息革命2018/11/2318背景材料 为了……缓和同民族资产阶级的矛盾,慈禧太后感到再也不能照旧样统治下去了……1901年,清政府宣布实行“新政”,内容有奖励实业;兴办新学堂,派遣留学生;改革旧军制,编练新军等。 “新政”过程中,清政府大量增加捐税,加重剥削人民。

及到庚子年闹出了弥天的大祸,才晓得一味守旧万万不可,稍稍行了些皮毛新政。其实何曾行过,不过借此掩饰国民的耳目,讨讨洋人的欢喜罢了;不但没有放了一线光明的,那黑暗反倒加了几倍。

——陈天华 经过九年准备再实行君主立宪,确实是慈禧皇太后和光绪帝在世时制定的政治日程表,也是当时国内外立宪党人的基本共识.所以在光绪帝和慈禧皇太后相继突然去世后,无论如何不应轻易改变先前已经达成共识的预备立宪日程。接手帝国管理大权的是光绪的弟弟摄政王监国载沣和他的嫂子即光绪帝的遗孀隆裕皇太后。就政治权威和影响力来说,新的权力核心显然没有办法与光绪帝、慈禧皇太后时代比。萧规曹随是最好的选择,应该适度加快立宪步伐,缩短预备立宪时间,尽早召集正式国会。然而孤儿寡母优柔寡断终于断送了这一条中国近代化道路。2018/11/2320直面危局,20C初,中国三大政治力量变革社会的理论与实践:康有为:中国人“公理未明,旧俗俱在”,没有进行革命的资格。民族革命是“无病而学呻”,“不杀尽四万万人不止”。梁启超:中国必须由封建专制经过君主立宪,才能实现民主共和。原因是中国人民“民智不逮”,“既缺乏自治之习惯”,“又不识团体之公益”,缺乏做“共和国民”的资格。 “与其共和,不如君主立宪,又不如开明专制。”倘若实行共和,必然会引起社会动乱,结果共和制度无法实行,还会导致君主专制。1903年梁启超指出,专制与非专制的区别,不在于有无君主,是否民主共和,而在于有无宪法,是否实行宪政。在革命派看来,只要通过革命实现民主共和,专制就一去不复返。但梁启超从法国革命的历史教训中发现,民主也同样会造就暴民民粹专制。比民主更重要的是宪政,避免专制的关键在于按照宪政制衡权力,为政治秩序建立一个新的权威——宪政权威。梁启超指出,古代罗马和近代法国的历史表明,革命之后,社会纷乱,除非出现强大的主权,否则不能恢复秩序。乱世之中,国民厌弃自由,进而渴望“假军队之力,揽一国之实权”的篡权者上台,于是,民主专制政体应运而生。在民主专制之下,宪法徒具一纸空文,议会只是尸位素餐。然而,专制政体久而久之亦失人心。除了再革命之外,别无他途。于是,国运处于不断的治乱循环之中,万劫不复。果然,民国建立之后的诸多变局,让梁启超的警告不幸而言中。不过,梁启超进入民国之后也成为共和政体的拥护者,因为他深知,从共和制回到君主制的代价过于高昂,国人无法承受。2018/11/2323直面危局,20C初,中国三大政治力量变革社会的理论与实践:邹容《革命军》:“革命者,天演之公例也”“竖独立之旗,撞自由之钟……我中国今日不可不革命。”推翻清朝统治,建立独立、民主、自由的“中华共和国”。章太炎:“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”。革命是除旧布新的良药,民主共和是历史潮流。2018/11/2324直面危局,变革20C初的中国社会的辩论:甲方:革命在物质与道德两个层面的破坏性都很大,很长时间都难以恢复,所以,还是改良更好,更理性。梁启超说,革命党的政治诉求是共和立宪,立宪派的政治诉求是君主立宪,二者都倡导民权反对传统君主专制,故而都是革命。他主张“有秩序的革命”,即和平立宪。中国应该选择君主立宪道路。原因1840年以来中国遭遇了鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争及八国联军侵华等一系列动乱,社会破坏严重,温和的改革可确保社会稳定,有利于国家经济的恢复发展。且当时清政府已经实施了新政且进行了体制改革,这些改革固然存在明显不足,但其力度也实为历史所罕见。君主立宪道路可行。乙方:中国应该选择革命的道路。原因在于通过革命建立民主共和国是世界大势,是顺潮流而动。“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”并且中国封建历史悠久,统治者的专制意识与一般民众的子民心态根深蒂固,非革命不足以根除封建余孽,从而实现真正的民主共和。“革命是除旧布新的良药”,要发展中国必革命。当时的中国其实存在着朝廷的日式开明专制、立宪派的英式君主立宪与革命党的美式民主共和,一共三条道路。朝廷的道路与其他二者之间的差距才是最大的,反而立宪派与革命党的路径相差不远。他们的区别在于目标共和还是立宪,手段是暴力革命还是和平改革。2018/11/2326问题探究一:

君主立宪道路与革命道路的根本区别是什么?你更倾向于哪种观点?补充说明你的理由。如何认识中国实践选择的道路? 改良

vs 革命

2018/11/2327问题探究一:1.根本区别:

①改良(维护清政府,但必须改革政治,行君主立宪)

②革命(武力推翻清政府,建立资产阶级共和国)

2.辩论观点:甲乙双方的表述都与历史相符,且都有一定的道理。

3.实践选择:资产阶级革命——1898年康梁的戊戌变法失败之后,清政府虽有改革,但几乎每次都是在形势已急剧恶化的背景下被动进行,难以挽救时局,且改革本身也存在明显不足譬如“皇族内阁”。很多立宪派也反对,清政府孤家寡人,非革命不可了。如此卖国政府使中华民族蒙受奇耻大辱,不革命天理难容! 辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿多白银,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。中国人民即使一百年也无法还清。1911年5月8日清廷裁撤军机处等机构,诏立责任内阁, “皇族内阁”打破了清朝开国以来延续已久的部院大臣满汉平分的潜规则,重要部门全被皇室和满人占据,新内阁的13名阁员中,满族占9人,汉族仅占4人,而在满族中,皇族又占了多数,时论讥之为“皇族内阁”。诏书即下,举国哗然,汉族官僚,立宪党人,大失所望,群起攻之,对汉族官僚袁世凯等人以及立宪派领袖张謇犹如当头一棒,他们想藉官制改革打破满族官员政治优势的期望彻底破灭。此事成了满汉官僚决裂的导火线,他们开始同情孙中山。革命党人,亦同声谴责。武昌首义后,各地官僚纷纷抛弃清廷,望风反正,就是这个道理。 中国和平改革早在武昌枪响之前就已经死掉了——根据朝廷颁布的《预备立宪章程》和《钦定宪法大纲》,它所要搞的,不过是一种姗姗来迟的“开明专制”。即使如此,慈禧临终前夕的1908年,颁布了一系列的反改革谕旨,譬如禁止绅商和学生“干预国家政治”;譬如颁布《大清报律》,压制一切不利于朝廷的言论;譬如出台《结社集会律》,打压开国会请愿运动;譬如颁布《钦定宪法大纲》,满篇都是各种“议院不得干预”……此年,改革就已经死掉了。此后,立宪派在咨议局内、资政院内的种种抗争,乃至发动民众走上街头游行请愿,都已不能改变朝廷反改革的决心。 革命派逐渐占据上风 晚清政府,它从来没有主动进行什么改革,总是被形势推着走。每当还有一线希望、它总是拒不改革;只有到了丧失了操控能力的时候,它才匆匆忙忙地被动“变革”。派大臣赴欧美考察政体改革就是迫不得已行为,然而结果 “皇族内阁”重要部门全被皇室和满人占据,对汉族官僚犹如当头一棒,从此,立宪派对建立君主立宪制失去信心,转而同情革命党建立共和的主张,所以清政府垮台只能是唯一选择。梁启超在1907年的文章《论现政府与革命党》:“现政府者,制造革命党之一大工厂也”。梁启超是反对革命的,他一度激烈地跟孙中山论战,但他在日本看到原来支持立宪的留学生,慢慢都转向支持革命党。他知道革命党如果成功,完全就是清政府的政策导致的。 李鸿章断言:他其实就是一个裱糊匠,无济于事;清政府的倒台为时不远,他不可能支持革命,但他内心对孙中山是有一定的认同。义和团起来的时候,孙中山曾经跟在广州赋闲的李鸿章联系,希望他出山,联手革命。按理说,以李鸿章的身份,他应该马上拒绝,甚至想办法把孙中山抓起来。但李鸿章没有,他犹豫了几天,甚至还派他的下属去跟孙中山接触。虽然最后李鸿章没有见孙中山,李鸿章在1900年居然会有这种犹豫,非常充分地反映了当时汉族官员对清政府普遍失望的心态。 革命派逐渐占据上风辛亥革命开中国政党政治的先河封建社会中,由于小农经济的长期存在,人们的组织意识和组织行为具有封闭性、分散性。因此,封建社会不可能有真正的政党产生。政党是“近代社会”“现代文明”的产物。经济的产业化、阶层的市民化、政治的世俗化、文化的信息化为政党的产生奠定了物质基础和思想基础。此后,中国人民阶级斗争的组织形式逐渐由秘密结社变为政党。中国同盟会的国民政治活动,被规范在政党或政党性社团的领导下,并形成一往无前的力量。2018/11/23342018/11/2335中国同盟会成立大会最早提出“三民主义”(民有、民治、民享)的是美国总统林肯,孙中山后来经过提炼,形成民国式的“三民主义”(民族、民权、民生。 在革命实践中,孙中山发现西方的很多东西与中国的国情没办法真正吻合。他的政治构想也随之由分权制向集权制、多党制向一党制、地方自治向中央集权转变。他最初提出的是“驱除鞑虏、恢复中华”的口号,但实际上,他逐步感到,如果建立一个单一的汉民族国家,与中国的实际是不相符合的。他意识到,中国两千多年来早已形成的多民族融合局面,必须是多民族共存下才能处理好很多问题。特别是近代以来,各国列强都想利用边疆的民族问题分裂中国。所以孙中山深刻感到,单一民族的国家口号不利于多民族团结起来共同抵御列强侵略,因此,他此后一直倡导建立一个多民族统一的国家。孙中山思想与时俱进2018/11/2337浙皖起义萍浏醴起义黄花岗起义镇南关起义

1907年12月

孙中山.黄兴在孙中山和同盟会的组织领导下,反清革命者已发动了八次起义,分别是1895年广州起义,1900年惠州三洲田起义,1907年5月潮州黄冈起义,1907年6月惠州七女湖起义,1907年9月钦州防城起义,1907年12月广西镇南关起义,1908年3月广东钦州、廉州起义,1908年4月云南河口起义。这八次起义,全部失败,大批仁人志士倒在血泊中。 2018/11/2338由于缺乏充分的群众基础,发难条件不够成熟,以及领导不力和其他原因,多次起义都以失败告终。但是,革命党人和群众的英勇战斗无疑促进了广大人民的觉醒,在政治上打击了清朝统治者,从而为辛亥革命的爆发作了准备。2018/11/2339晚清革命党人暗杀对象为何多为清末开明大臣?清政府下诏派员出洋考察各国政治,为立宪做准备,虽然广受舆论赞扬,但在革命党眼中,此举实乃“假考察政治之名,掩天下之耳目,于其归也,粉饰一二新政,以愚弄我汉人。”“欺骗人民”,这就是革命党关于此事的定性。其实,革命党的隐秘心理从他们自己一段话中已透露无遗,“但愿满人多桀纣,不愿见尧舜。满洲果有圣人,革命难矣。”实行宪政将会大大加固政治和社会秩序的稳定性,这对革命党来说不是福音。辛亥革命人物相册悲壮的暗杀英烈,永垂不朽1)史坚如,广州富豪后代,兴中会成员,日本留学生,为筹措起义的经费,史坚如以低价出售家中土地、房屋。他计划暗杀广东巡抚兼两广总督 ,用炸药炸毁巡抚衙门,未成被清廷处决,年仅21岁。

2)吴樾,皖北桐城人。保定高等学堂毕业,光复会成员,携带陈独秀制造的炸弹独自入京刺杀满清重臣。写好了一纸遗嘱交给秋瑾 ,刺杀五位大臣牺牲。 参与暗杀的革命党人有史坚如、吴樾、徐锡麟、汪兆铭、彭家珍、陶成章、陈天华、杨毓麟、苏鹏、熊成基、邹容、万福华、易本羲、彰德王、杨卓林、刘思复、范传甲、喻云纪等一批著名青年人物。就连先行者孙中山、革命家黄兴、中共创始人陈独秀、硬骨头鲁迅、国学大师章太炎、教育家蔡元培、大律师章士钊等,都有过一段试验炸弹、准备搞暗杀的经历。在他们看来,暗杀的成本低、震撼大。虽不足以立马推翻满清王朝,至少可以达到“杀一儆百,杀十儆千”的威胁作用,从而期盼着引起连锁反应,促使清皇朝早日垮台。传统印象中,以往历史上暴力暗杀是草莽武夫之恐怖行为。而辛亥革命时期的赴死义士,都不是凶神恶煞的草莽,而是英俊潇洒的书生。他们绝大多数出身富家,并且多数为海外留学归来优秀人才。这是一个很独特的中国历史现象。 1905年清廷的五位重臣受慈禧太后的委托,出国考察立宪为中国实施政治改革做准备。为了粉碎立宪改良道路,革命党人吴樾进行暗杀行动。现在很少有人知道陈独秀还曾有这样一重身份——老资格的刺客预备队员。据悉,很多后来非常著名的历史人物,都曾经狂热地拥护过暗杀。蔡元培、章士钊、鲁迅……虽然壮士吴樾事败身死,遗骸被带往家乡,暗杀没有就此消停,他们的死反而激励更多年轻人走上这条道路。两年后,正是在安庆徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭,一击得手,举国轰动。 2018/11/2344皖浙起义领导人:徐锡麟和秋瑾黄花岗起义烈士墓及领导人黄兴秋瑾:鲁迅初发表于1919年的小说《药》中被清政府杀害的革命党人“夏瑜”的人物原型。秋瑾,近代民主革命志士,自称“鉴湖女侠”,秋瑾蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰自喻,性豪侠,习文练武,曾自费东渡日本留学。她积极投身革命, 1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。同年7月15日,秋瑾从容就义于绍兴。 轩亭口秋瑾广场1910年春,25岁的青年汪精卫刺杀摄政王,他那就是宣统的爸爸、清朝摄政王、当时中国实际上的最高领导人醇亲王载沣。事败被捕后汪精卫大声承认自己就是主谋,目的就是干掉载沣,动机是用以振奋人心。按刑律,胆敢加害皇族,要满门抄斩。肃亲王被汪精卫的精神和胆识大大吸引,反复考虑,格外开恩不杀了,判处永远监禁。汪精卫写下了名句 《慷慨篇》,全诗是: 街石成痴绝,沧波万里愁; 孤飞终不倦,羞逐海浪浮。 诧紫嫣红色,从知渲染难; 他时好花发,认取血痕斑。 慷慨歌燕市,从容作楚囚; 引刀成一快,不负少年头。 留得心魂在,残躯付劫灰; 青磷光不灭,夜夜照燕台。入狱仅一年半,武昌起义爆发,清廷赶紧宣布释放政治犯,汪精卫作为头号政治犯立即出狱。请在此键入您自己的内容辛亥革命英烈永垂不朽!2018/11/2349然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。全国久蛰之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之革命以成。则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。 辛亥革命 其实当时的起义还有很多,多得在书面上只是变成了一个代表省略的文字符号;其实当时捐躯的烈士还有很多很多,众多英雄儿女的英灵变成了纪念碑上笼统的数字。一次次的起义,一次次的失败,血腥只是让革命者们更加抱定了必死的决心,却丝毫不能动摇他们心中的信念。徐锡麟刺杀两江总督未果,被剖心而死,临行前他神色自若的说:“功名富贵非所快意,今日得此,死且不憾,区区心肝,何足挂惜?” 号称鉴湖女侠的秋瑾,临行前只写下“秋风秋雨愁杀人”七个字,那时她的心中难道只惦记着满目疮痍的国家,就从没闪现过一对娇小儿女明亮的双眸吗?林觉民,这位安葬在黄花岗的烈士给妻子的信中对生与死、情与爱写下了最好的注解……2018/11/2351问题一:

1911年是旧历辛亥年,辛亥革命的总爆发终于在湖北的武昌(武汉三镇之一,区别南昌起义)取得了初步胜利,并建立了第一个省级革命政府。在一个多月内全国就涌现出十多个脱离清政府而宣布独立的省区。清廷统治虽存,半壁江山已失,实已土崩瓦解。 哪些原因促使了辛亥革命形势的迅速发展?武昌首义的胜利取得了哪些主要成果?是否存在什么问题?2018/11/23522018/11/2353湖北军政府都督

黎元洪(民国副总统)湖北军政府的成立

辛亥革命中的第一个省级革命政府起义领导

人熊秉坤 2018/11/2354辛亥革命首先在武昌爆发。之后成立了湖北军政府,定国号为“中华民国”,政体为“五族共和”。在找不到合时人选的情况下,黎元洪被自己的部下从姨太太的床底下拖出来做了革命领袖,以致后来他当了副总统的时候还有人在背后叫他“床下都督”。如何看待黎元洪?2018/11/2355黎元洪,不但才智过人、思想开明,而且宅心仁厚,在武汉乃至湖北有着崇高的威信,能够被各方接受,这才是他被推为都督的原因。以黎元洪的名义发布的安民告示,使武汉三镇动荡不安的局势迅速的稳定下来,从另一个方面也证明了黎元洪在武汉人民心目中享有的威望。这一切,都缘于黎元洪亲民、爱民的菩萨心肠。 如何看待黎元洪?2018/11/2356湖北军政府都督

黎元洪(民国副总统)黎元洪:清朝官僚(清朝新军在湖北的协统--旅长),武昌起义后被推举为湖北军政府都督,后出任中华民国南京临时政府副总统。 武昌起义总指挥吴兆麟说:“欲收新军全体来归之效,非借黎元洪资望不可。……借黎元洪之名以号召天下,一则使各省可表同情,二则使外人不敢轻视。” 11月,江苏巡抚程德全宣布脱离清政府独立,自任都督,挂起了“中华民国军政府江苏都督府”的旗子,并“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏”。江苏就这样“和平光复”了。有关辛亥革命的几则史实革命党人存在认识误区

存在投机革命的现象2018/11/2357武昌起义后全国形势北京★武昌武昌起义后全国

十几个省宣布独立主张暴力的革命党在武昌打响了第一枪;主张和平的立宪派则促成了各省的易帜响应,而革命党与立宪派是革命的两条支线,都属于实践革命派,他们的政治诉求,本质上是一样的,都是“兴民权革专制”。 解读辛亥革命的连锁反应 江苏宣布独立时,仅“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。”巡抚程德全摇身一变,成了民国的江苏都督。

——《中国近代现代史》1911年11月13日,山东省各界联合会议决独立,巡抚孙宝琦一再拒绝,革命党人黄治坤拔出手枪,厉声喝道:“孙某如不赞成独立,即以短铳相加。”孙宝琦只得宣布山东独立。

——《山东历史》 孙宝琦程德全2018/11/2359问题二:

1911年10月10日爆发的武昌首义取得了初步胜利,并建立了第一个省级革命政府。清廷虽已土崩瓦解,但帝制政府尚在,国家仍未真正统一。 武昌首义之后,辛亥革命的形势有何新发展?取得了哪些重大成果?如何认识革命的最终结局?2018/11/2360三.辛亥革命的两大成果与最终结局1.两大革命成果:

①成立中华民国:1912年1月1日(民国元年);

首都:______;国旗: ______;改用公历。

②颁布《中华民国临时约法》:确立三权分立政治体制

近代中国第一部具有__________宪法性质的临时大法2.最终结局:

①清政府尚在,国家未统一,政局仍未稳

②袁世凯成为炙手可热的人物(为什么?)

③清帝退位,袁世凯北京就职:1912年(1644-1912年268年)

④革命意义:A.一次“比较完全意义上”的_______革命;

B.创建亚洲第一个共和国; C.民主共和深入人心。2018/11/2361孙中山等人之所以不能把来之不易的革命政权牢握在手,原因颇多,其中革命党人自身的力量不够、新生的革命政权无法摆脱日益逼近的财政危机、西方列强的政治压力等,则是最重要的因素。让出政权,并非孙中山一时的决策失误。 孙中山让出政权无可指责2018/11/23622018/11/2363末代皇帝3岁登基

时的溥仪退位时的溥仪1934年出任“满洲帝国”

皇帝时的溥仪2018/11/23641909年袁世凯被清朝摄政王载沣免职后在家乡钓鱼他静待局变以图东山再起袁世凯1911年革命发生后,清政府任命袁世凯为内阁总理大臣,接管了清朝的军政大权。摄政王载沣2018/11/2365湖北军政府都督

黎元洪(民国副总统)中华民国(1912-1949)

湖北军政府:第一个省级革命政府

中华民国南京临时政府:第一个全国性革命政府

北京政府:袁世凯为首任大总统南京临时政府临时

大总统—孙中山袁世凯:北京政

府临时大总统孙中山誓词:“颠覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职。谨以此誓于国民。中华民国元年元旦。”这誓言,距今已然百年。也正是由此,民国开启了它命运多舛的历程。如何看待辛亥革命的果实落入袁世凯手中?(正确评价袁世凯)正确评价袁世凯袁世凯辛亥推翻帝制的贡献为何不被历史承认?

大胆质疑:明明袁世凯是在推翻满清政权中起到了决定性作用的功臣,为什么反被称为“窃国大盗”?明明武昌起义爆发的时候孙中山还在美国,匆匆赶回来之后,就被推选为中华民国临时大总统,此后历史教科书却说是孙中山领导辛亥革命推翻了君主专制制度,这是为什么呢?尽管袁世凯是晚清维新派的重要代表,他在推动中国政治、军事、司法、经济、社会管理、教育等领域的现代化方面作出了许多贡献;仅就辛亥革命而言,如果说推翻君主专制制度是其成功标志的话,那么袁世凯的功劳是谁也比不上的。但是十分遗憾,袁世凯称帝了,表明他的骨子里还存在着传统帝王思想,这是不可原谅的,由此他就被贴上了“坏人”的标签而一无是处这种做法合适吗?袁世凯的皇帝是“立宪皇帝”,这个“皇帝”和中国传统文化中的皇帝的含义是不可同日而语的,作为当时唯一有能力维持社会政治稳定的人,假定他的生命延长10年、20年,如果他能够让中国较长时期保持稳定、推动中国现代化建设取得进展,人们会“计较”他犯了曾经恢复帝制的错误吗?似乎让人们形成了这样的观念,好像没有流血牺牲,就谈不上是革命。相比之下,孙中山多次领导武装起义,屡败屡战、愈挫愈奋,那才是革命;而袁世凯掌控着强大的北洋军,一哄一骗一逼,敌人就投降了,怎么看怎么像投机分子,怎么看也是欺负孤儿寡母的阴险小人。辛亥革命之前早有人预言中国一旦发生革命,必然像法国大革命那样千百万人头落地,结果没怎么打仗就把满清王朝推翻了,这在具有传统“革命观”的人们看来就太不像革命了。至少袁世凯从清廷背叛出来也要经历一段时间的艰苦奋斗,那样人们才可能改变对他的看法。其实,清政府的退位与袁世凯的武力逼宫,是完全值得歌颂的大事件,这是中国历史上罕见的一次意义重大的政治妥协,这应当是辛亥革命中特别值得纪念的重要历史事件。 2018/11/2370首倡革命者是孙中山,何以推翻满清以后,掌握革命政权的却是前清之罢黜再起的旧军阀官僚袁世凯?简单说,一个凭口舌笔墨相号召,没有巩固的武装财经力量;一个有军队做基础,靠实力驾驭政治;孙的声势固然为袁所忌惮;袁的实力,却远不是孙所领导的革命党所能消解的。立宪派夹在两者中间,多数时候倒在旧官僚派袁氏一边,所以袁氏当国,孙始终局促一隅。2018/11/2371 孙中山在武昌起义的时候认为,中国当时最需要的是秩序,而这只有袁世凯才能带来。孙中山及他的同志都明白,“袁世凯那时在国民心中的声望,似乎还在孙公之上”。袁世凯的“声望”,不仅在于他当时掌握了最精锐的军队,也在于他促成了清帝退位这场 “不流血的宫廷政变”。由此,中国才不致陷入旷日持久的内战中,这于国于民,袁世凯都是历史的功臣。对于一场突发的、无序的革命来说,难道还有比这更完美的结果吗? 武昌起义后的中国局势清政府:将军政大权委任给袁世凯

同盟会:组织涣散,思想混乱,将推翻清政府的希望寄托到袁世凯身上;

立宪党和旧官僚:以“革命”的名义掌握地方权力,宣布独立,希望袁世凯主持大局;

列强:对湖北军政府实行军事威胁、外交孤立和经济封锁,支持袁世凯主政;

袁世凯:一方面命令北洋军攻击武汉,一方面向南京临时政府提出议和;

孙中山:被迫妥协2018/11/2373问题探究二:

①袁世凯何许人也?他为何会成为多方看好的炙手可热的可稳定时局的人物?

②袁世凯为何会成为中华民国的第二任临时大总统(北京就职)?

③你是如何认识辛亥革命的最终结局的?74武昌首义胜利后,革命潜在着哪些危险?1、旧官僚和立宪派投机和破坏革命。2、袁世凯握有大权,有篡权夺位野心。3、帝国主义干涉革命和支持袁世凯。4、同盟会涣散,革命党人妥让。结果:袁世凯取得民国政权。

根本原因:半殖民地半封建社会性质资产阶级民主力量弱小造成的两面性(革命性与妥协性)。2018/11/2375为什么袁世凯能够获取辛亥革命的果实?袁世凯①袁世凯:操控北洋新军;掌握清朝军政大权(内阁总理大臣);具备一定的历史资本(清末新政中)

②帝国主义:支持袁世凯;

③资产阶级革命派:政府的财政困难;同盟会的涣散;立宪派与旧官僚混入;脱离群众;软弱妥协(孙)76事实上,袁世凯在甲午战争、戊戌变法、清末新政、辛亥革命、民国诞生、帝制复辟等重大历史事件中都扮演了极其重要的正面积极角色,刘忆江先生在《袁世凯评传》中用三句话概括了袁世凯的一生:“青年为爱国之英雄,中年为治世之能臣,晚年为误国之奸雄”。所谓“行百里半九十”,一失足便成千古恨,袁世凯大概就是最好的例证。毕竟,洪宪帝制是铁的事实,无法翻案也无案可翻。但是一个人晚年错误是否就否定一生?2018/11/2377袁世凯拿法国大革命恐吓清皇室逼其退位袁世凯在要求清帝退位密奏中写:“读法兰西革命之史,如能早顺舆情,何至路易之子孙,靡有劫遗也。民军所争者政体,而非君位,所欲者共和,而非宗社。我皇太后皇上何忍九庙之震惊,何忍乘舆之出狩?必能俯鉴大势,以顺民心。”路易十六和王后上了断头台,这分明是恐吓隆裕太后:若不及早退位,清皇室将蹈法王之覆辙。2018/11/2378溥仪童年生活:6岁尚未断奶 4岁1个月吃200斤猪肉“宣”者,张大也,“统”者,治理也。任何时候,只要溥仪说“我饿了”,就能支起一张立式的餐桌,并且极其铺张浪费。在1909年一份紫禁城的伙食清单中,4岁的溥仪在一个月内吃掉了200斤猪肉和240只鸡鸭。溥仪记得,他所有的衣服,从来只穿一次就处理掉了。到了晚上,溥仪就与一名王姓奶妈入睡,这可能是小皇帝一天中最安静的时刻。尽管小皇帝已经六岁了,但他仍未断奶。 1912年2月12日,溥仪退位,诏书由隆裕太后颁布。坚不可摧的清王朝,烟消云散了。

1912年2月12日,清朝最后一位皇帝宣统(旁立者)下诏退位,封建君主制度结束。袁世凯应肯定《清帝逊位诏书》的宪政价值 袁世凯施展政治伎俩,促成以宣统皇帝名义颁布《清帝逊位诏书》,使得南北政权合二为一,成功推动了古典皇权政体向现代立宪中国的和平转变。《清帝逊位诏书》的立宪意义不言自明。因为在诏书中,清帝声称支持共和政体,明确主张五族共和,鲜明导向和平建国,完全杜绝战争选项,谦恭表示顺应民意。因此,这份诏书不仅仅是单方面的被迫退位,而是一份双方都接受并具有约束力的建国契约,具有宪法性法律的意义,即通过这份诏书,一举证成了基于民心的人民共和国之宪法性的根基 .这是中国版的“光荣革命”。 晚清袁世凯主政经济高增长:1910年财政收入提4倍 客观公正地说,袁世凯就任军机大臣主持新政以来,政绩是有目共睹的。据史料统计,19世纪末的时候,清政府的财政收入每年只有七八千万两白银。到了1910年,财政收入已经有了三个亿。这无疑是跟袁世凯的锐意进取、大力改革分不开的。很自然的,袁世凯也因此赢得了不少人的赞誉和爱戴,甚至就连他的死对头、革命派领袖孙中山也夸奖他“是一个能干的人”,“他是为国家的最高利益行事的。他的确一直献于他对于革新的信念。” 材料一

袁世凯是“最正式的正式大总统”,文中说:“袁世凯则是在‘辛亥武昌起义’一周年时,经由中华民国正式国会,合法选出来的第一任正式大总统。其合法性,和当选的法律程序,和华盛顿所经历的法律程序,几乎完全一样的。”《晚清七十年》

材料二

袁世凯在任内的成就,大致有军、政两大类。论实力、论经验,当时纵是同盟会高干(包括汪兆铭和黄兴),都认为总统一职,非袁莫属也。《袁氏当国》

材料三

他是辛亥年间缔造民国的功臣,而非大盗……其变法维新,建树颇多:建立以“北洋六镇”为首的现代化陆军及“保定陆军学堂”、“军医学堂”等一大批军事院校;创办北京、天津两市的一批现代化的警察部队(民初京津两市的治安曾享誉世界);创办山东大学,兴办新式学堂,最终于1906年水到渠成,与张之洞联名奏请废除科举制;兴建科技、路矿及各种现代企业(没有拿一分钱的股票);说服西太后批准12年立宪计划,派遣五大臣出国考察宪政;设各省咨议局,推动地方自治;创办或改革邮传、无线电报、招商轮船局、新式币制……《二十世纪之乱臣贼子》2018/11/2383近代中国第一步具有资产阶级共和国宪法性质的国家临时大法中国第一部资产阶级共和国

宪法性质的国家临时大法

基础知识落实1912元旦

孙中山

南京

五色旗时间:

总统:

国都:

国旗:2018/11/2386《 中华民国临时约法 》

近代中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的国家临时大法!分析其内容,看它具有哪些资产阶级共和国宪法的性质?主权在民、天赋人权、自由平等、奖励工商、提倡公德、三权分立 等2018/11/2387《中华民国临时约法》A.中华民国主权属于国民全体讨论:临时约法的各项内容和封建专制相比分别有那些进步?B. 国内各民族一律平等,国民有人身、居住、宗教信仰等项自由,有选举被选举等项权利C.三权分立、责任内阁制封建社会法律规定普天之下,莫非王土

率土之滨,莫非王臣 “君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲” 皇帝独尊、皇权至上(探究性学习)辛亥革命最大的成功启示是妥协 现代政治就是一个妥协的协商过程,辛亥革命留给中国留给人类的最大启示,就是中国人用最古老的智慧“不战而屈人之兵”,获得共赢双赢。辛亥革命的目标,从孙中山革命党人来说,是要模仿美利坚合众国的政治架构重建中国政治体制,但是辛亥革命的政治手段,从孙中山开始闹革命起,模仿的却是法国大革命,即用暴力手段打碎一个旧世界,建设一个新世界。但是到了武昌起义爆发后,南北对峙迅速由孙中山所说的满汉冲突转变为汉人之间的对决,孙中山一直倡导的民族革命立马失去合法性、正当性。南方革命党人要求朝廷承认民主共和,否则就诉诸武力,准备北伐,直捣龙亭。如法国大革命那样一场持续数年的政治复仇血腥屠杀,估计会出现,于是中国人的政治智慧面临着一场空前的考验。南方革命党人没有坚持过去多年所说的“驱逐鞑虏”的政治立场,而以比较妥协比较柔性的立场尊重大清国的历史,尊重一个王朝为国家为未来作出的牺牲,在商榷清帝退位时,尽量关照清廷统治者的感受和尊严,没有得寸进尺步步紧逼,更没有进行清算,或宜将剩勇追穷寇,这件事学习了英国人的高度政治智慧。这些启迪在过去以阶级斗争为纲的岁月中被淹没了掩盖了。我们今天隆重纪念辛亥革命一百周年,其实更应该用一种温情和敬意去公平地看待辛亥革命每一方的参加者,他们都在某种程度上为这一事件的和平解决作出自己的贡献。 2018/11/2390有人说:“辛亥革命推翻了封建帝制,建立了资产阶级共和国,革命是成功的。”也有人说:“辛亥革命只赶走了一个皇帝,剪了一条辫子,革命是失败的。"研究课题

辛亥革命是成功还是失败? 胡绳认为:如果脱离中国近代革命史的全程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。成功与失败并存,但宏观看来是一次成功。理解专家评价结论:2018/11/2392★★★★★认识辛亥革命的成败(参考)成功说(政治民主化、经济工业化、思想近代化)------------------失败说①推翻清王朝,结束封建君主专制(或君主制)

②建立了资产阶级共和国

③使人民获得了一些民主自由的权利,民主共和观念深入人心。

④推翻了“洋人的朝廷”,打击了帝国主义的侵略势力

⑤为民族资本主义的发展创造了有利条件

⑥影响近代亚洲的民族解放运动①没有完成反帝反封建的任务(??)

②未根本改变中国半殖民地半封建的社会性质(??)

③资产阶级共和国(中华民国)有名无实

④封建意识观念仍较浓厚

⑤不明确反帝

大国革命不可能一帆风顺,需要漫长渐进过程 英国革命1640—1688(48年);法国革命1789——1875(86年);美国革命1775——1865(90年);德国革命1848——1871(23年);日本1868——1889(21年)俄国1861—1917(56年),任何一个大国的民主法制建设秩序确立都经历漫长历史阶段,其中不乏有王冠落地,帝制复辟,浴血共和,宪政建制的曲折过程。它不可能一帆风顺。苦难落后的中国又何能例外呢?辛亥革命成功在于它真正开启了政治民主化、经济工业化、思想近代化的现代化历程,如今台湾的蒋经国民主改革,政党政治的民主建制不正是成功的结果吗?有着几亿人口和几千年文明史的中国,要发生一场历史性巨大变化,不是一件容易的事情。 现在经常有人问,辛亥革命到底是成功了,还是失败了?其实孙中山对此有着明确的回答,所谓辛亥革命是胜利的说法仅仅看到的是共和的形式,而没有看到实质。孙中山自己说,民国徒有其表,打倒一个皇帝,出来无数“皇帝”官僚军阀者,所以孙中山最后说“革命尚未成功、同志仍需努力”。但是革命毕竟避免了“瓜分”、“共管”的厄运,争取了民族独立,共和成为中国永远的奋斗道路,这无疑是孙中山所倡导的革命基本内容,他做到了。我们不能要求一个革命解决一切任务,它只是完成一定的历史任务。所以孙中山的革命结局虽然终究是失败的,但它是一个伟大的失败,换来了永远的胜利。 认识辛亥革命的成败

(孙老师参考见解)2018/11/2395辛亥带给中国的进步意义,莫过于自此“敢有帝制自为者,天下共击之”。但是,辛亥带来的变革又是有限的,从那以后及至中共建立政权,强人政治和个人专断依然挥之不去。到改革开放后,邓小平全面推动废除领导干部终身制,强调集体领导,中国社会关于个人专断的历史阴霾才逐渐散去。尽管这一措施依然不尽完善,却不得不否认,中国社会在这一层面上,已经走出了新的道路,并已经不可能再回头。辛亥革命成为中国现代化一个新的起点,起了某种阶梯的作用,为中国以后的进步打开了闸门。辛亥革命过后只有7年多,中国便发生了五四运动,又过2年多便产生了中国共产党,这当然不是偶然的。

2018/11/2396辛亥革命推翻的其实并不是君主专制长期以来,中国学术界在这个问题上几乎有一个共识,那就是,辛亥革命推翻的是“封建君主专制”,建立的是“民主共和”。但事实是……当时指导中国走近代化的既包括以孙中山为首的主张民主共和的革命派,也包括主张英式君主立宪的立宪派,还包括主张日式君主立宪的清政府。清末,受到西方政治的影响,加上内忧外患的时局的刺激,在政治体制方面进行了重大的变革。这一变革的本质,就是以君主立宪制度取代君主专制制度。正确说应当说辛亥革命推翻了君主制度,建立起民主共和,这就是那场革命在制度层面上的破与立。2018/11/2397辛亥革命带给中国持久的制度困扰和变革焦虑 革命给了国人一个世界上最先进的制度,却没法带来立竿见影的变化。走向共和至少在名号上,跟上了世界潮流,好让中国实现跨越式发展。就凭这一点,也值得庆祝一番。但是中国不仅没有走向富强,反而更混乱。有两千年帝制传统的国度,骤然实行共和,而且学的是世界上最先进的美国,难免消化不良。一个原本背着过重的历史包袱,又在清末历史中饱受欺凌的民族,学习西方,包括学习引进西方的制度,无论如何都摆不脱革命秩序建立与巩固的曲折反复。百年前的辛亥革命,创建了新的政治共同体,却没有同时创建共和政体所赖以存在的正当性基础——宪政。辛亥革命之后,军阀混战继之而起,革命接踵而至。权力归属问题始终压倒权威重建问题。一个世纪之后,中国依然承受着历史留下的复杂遗产。 2018/11/2399结言:

鲁迅一生不断揭露和痛斥国民性的麻木。其思想多触及了中国人灵魂深处的劣根性。在《呐喊》自序里,鲁迅写道:凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

在一个缺少甚至没有思想大师的年代,怀念和重温已经逝去的先贤,也许是一个追求理性的人在浮躁的社会里并不那么浮躁的唯一法门。

辛亥革命的成败得失留给我们的仍旧是不尽的思考!中国人民求民主争独立的道路依然漫长!2018/11/23100 就辛亥革命而言,革命党人的“民主共和”观念固然是很浪漫主义的,但在当时只有审美价值而没有现实价值。辛亥革命最大的功绩在于赶走了皇帝,但它最大的败笔也在于此,因为它的目的本应是推翻专制结构,但却将革命的矛头集中指向了满人皇帝。对此,鲁迅先生曾深有感触的说,辛亥革命后,“我到街上走了一通,满眼都是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府”;“我觉得革命以前,我是做奴隶;而革命以后不多久,就受了奴隶的骗,变成了他们的奴隶了。” 2018/11/23101 未庄的人心日见其安静了。据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。《阿Q正传》·革命 从这段话中,你感受到了革命潜伏着什么危机?这危机导致辛亥革命出现如何结果?“无量头颅无量血,可怜换得假共和”2018/11/23102 连战敬谒中山陵2018/11/23103课标:

A.学习要点:简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制、建立中华民国的历史意义

B.教学活动:“辛亥革命是成功还是失败”讨论会作业:

A.书面作业:《课后练习》

B.探究作业:本课问题探究一、二2018/11/23104(说明)对于辛亥革命的影响,一直以来都认为辛亥革命对农村的影响触动不大,特别是学习鲁迅先生的《药》《阿Q正传》文章,语文老师强调文章反映的实质就是辛亥革命对中国广大农村触动不大。然后历史老师又用这些文章反过来印证辛亥革命的局限性,至今对此仍记忆犹新。岳麓版教材、教参改变了这种观点。教材中提到,“许多少数民族地区也发生了响应武昌起义的革命运动”,说明革命对边远地区产生的重大影响;教参中也用材料证明了武昌起义后相当一部分农村基层政权在政体、组织结构和具体政策上发生了变化,对于袁世凯,原来评价他是叛徒(出卖维新派)、刽子手(镇压义和团运动)、窃国大盗(窃取辛亥革命胜利果实)、卖国贼(接受二十一条),其价值判断非常鲜明。新教材用小字虽仅数笔,但却真实地评价了袁世凯,反映了教材编写追求历史真实的科学态度。辛亥革命的评价问题

对辛亥革命的评价,旧教材曾表述为一次既成功又失败的革命,这是引用了传统的观点。过去一般认为,这场革命既有成功之处,也有失败教训。说它成功,主要是它推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建帝制,建立了中华民国。说它失败,主要是因为政权最终落到袁世凯为首的北洋军阀手里,反帝反封建的历史任务并没有完成,中国依然是半殖民地半封建社会。

如果没有辛亥革命,中国将会怎样?

如果没有辛亥革命,当时的大清朝

能否在立宪上走出一条光明大道来?

或是更进一步跌入万劫不复的深渊?

道理是不言自明的,这就是辛亥革命

伟大历史意义所在。2018/11/23106近年来有的学者对这种观点提出异议,认为“既胜利又失败”的表述似有自相矛盾之嫌。衡量辛亥革命的成败得失,应当主要从革命者所应担负和所能担负的两项基本任务,即推翻清王朝的民族革命和建立民权政治的政治革命所完成的情况去考察。就推翻清王朝而言,辛亥革命无疑是胜利了;就建立民主立宪政体来说,尽管不能说辛亥革命取得彻底胜利,但也不能说它的结局就意味着失败。还有的论者更明确提出,辛亥革命作为近代中国一次有广泛群众参加的资产阶级革命运动,已经成功地完成了它应该完成的历史使命,取得了巨大的胜利。

基于此,高中新教材虽然指出它并没有完成反帝反封建的任务,中国半封建半殖民地的社会性质没有得到根本改变,但是教材没有说它是既成功又失败的革命,而是充分肯定它的历史意义。

2018/11/231071.1912年春,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》:

A . 宣告中华民国建立

B.标志清王朝统治结束

C. 宣布废除清政府与列强签定的一切不平等条约

D. 标志国中第一部资产阶级宪法涎生D政治史专题四:

外国入侵和中国人民的抗争和探索2018/11/231082.孙中山颁布的《中华民国临时约法》约法规定,中华民国的主权属于:

A . 总统 B.议会

C. 内阁 D. 全体国民D政治史专题四:

外国入侵和中国人民的抗争和探索变式:3.我国提倡“自由、平等、友爱为纲”作为公民道德标准的政权是:

A . 太平天国 B.南京临时政府

C. 广东革命政府 D. 中华苏维埃共和国B2018/11/231094.辛亥革命对政治近代化的最主要贡献在于:

A . 推翻清朝封建专制统治

B.确立资产阶级民主共和国

C.结束2000多年的君主专制政体

D.《颁布中华民国临时约法》B政治史专题四:

外国入侵和中国人民的抗争和探索2018/11/231105.(16分)文明是人类良知和智慧的结晶,摆脱野蛮而日趋文明化,是人类历史发展的必然趋势,人类文明的进程经历了从分散到整体,从区域到全球,从低级到高级的演进过程。人类文明是一个有机系统,它包括物质文明、政治文明和精神文明三个方面。“在历史的发展中,各种文明在不断发展进步,并相互交织、渗透和转化,共同推动着人类文明从低级走向高级。”和平交往是人类文明交往的主要方式,但也存在暴力交往的消极方式。

近代以来,西方工业文明与中华农业文明发生了激烈的碰撞,对中国社会产生了十分巨大的影响。

1、近代史上,西方工业文明不断地向中国扩张,对中国农业文明提出挑战,请概述其扩张和挑战的史实。(10分)

2、面对西方工业文明的挑战,中国不同阶层表现出三种不同的态度,请概括并举例加以说明。(6分)

2018/11/231115答案:(1)①发动一系列侵华战争,如鸦片战争,第二次鸦片战争,中法战争,甲午战争,八国联军侵华战争等。(2分)

②进行资本主义经济侵略,如商品输出,资本输出。(2分)

③进行精神侵略,如西方宗教侵略(2分)

④工业文明成果大量传入:A、蒸汽机轮船、铁路、电报及生产方式的传播。

B、自然科学技术的传播;C、社会进化论、启蒙思想,民主法治思想(君主立宪制、共和制)的传播;D、马克思主义的传播。(4分)

(2)①排斥、抵制:如鸦片战争前清朝闭关自守政策;鸦片战争后清统治集团中的顽固派顽固守旧,拒绝、排斥西方近代文明;义和团运动盲目排外等。(2分)

②被动、保守地应付各种挑战:如清末“新政”和“预备立宪”;北洋军阀的统治;国民政府时期坚持一党专制,独裁统治等。(2分)

③积极主动迎接挑战:如洪仁?岢觥蹲收?缕?贰⒀笪裨硕??焓?浞ǎ??裰饕宓奶岢觯?梁ジ锩??读偈痹挤ā返陌洳迹?挛幕?硕??泄?膊?车母锩?氛???蠖?枷氲男纬傻取#?2分)谢谢指导,再见!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局