课时7 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲

文档属性

| 名称 | 课时7 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 820.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 19:32:01 | ||

图片预览

文档简介

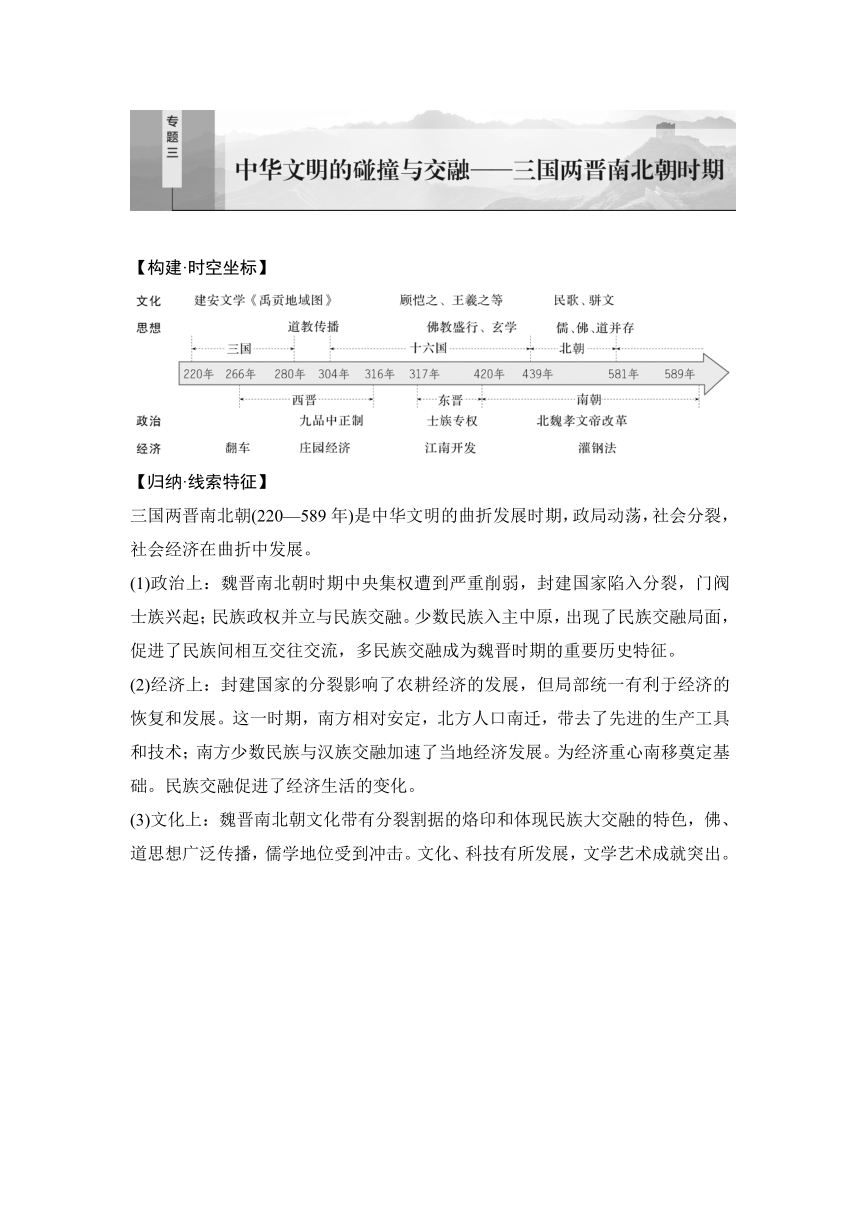

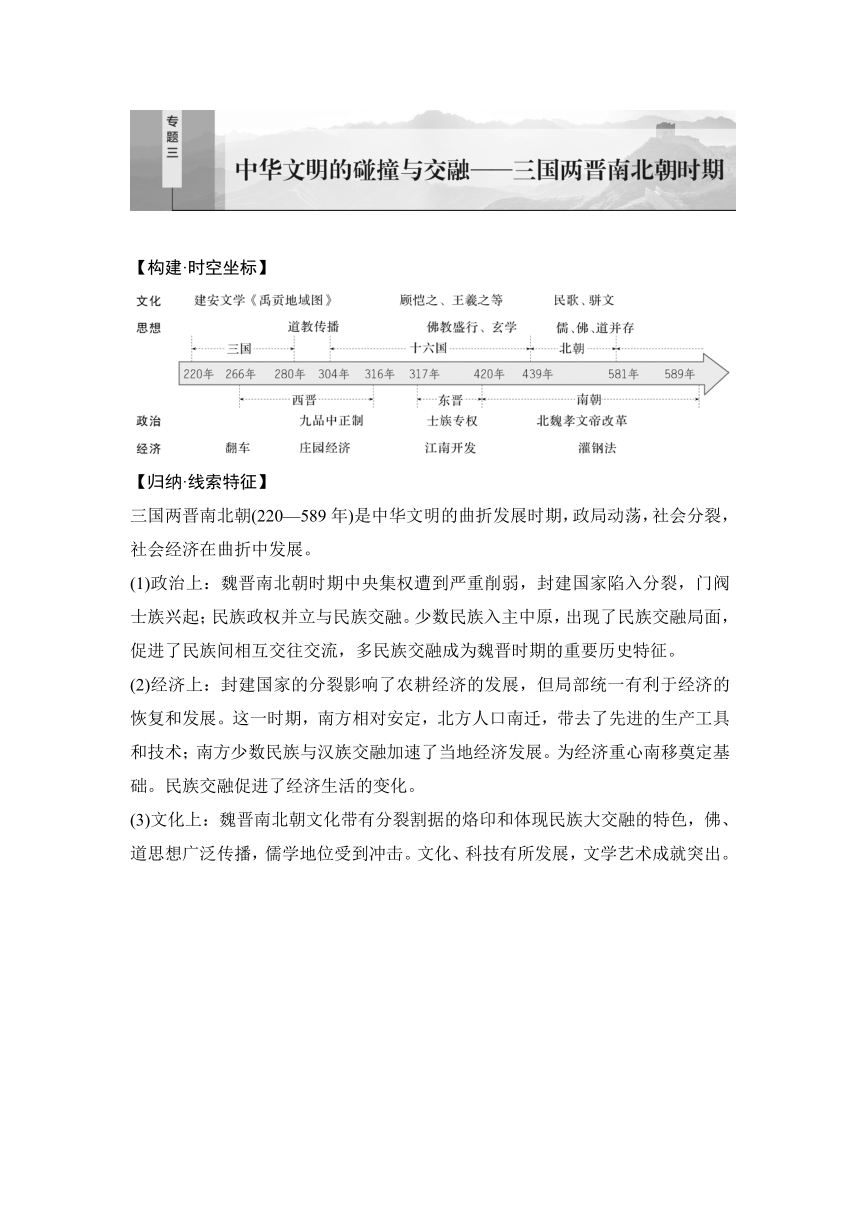

【构建·时空坐标】

【归纳·线索特征】

三国两晋南北朝(220—589年)是中华文明的曲折发展时期,政局动荡,社会分裂,社会经济在曲折中发展。

(1)政治上:魏晋南北朝时期中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂,门阀士族兴起;民族政权并立与民族交融。少数民族入主中原,出现了民族交融局面,促进了民族间相互交往交流,多民族交融成为魏晋时期的重要历史特征。

(2)经济上:封建国家的分裂影响了农耕经济的发展,但局部统一有利于经济的恢复和发展。这一时期,南方相对安定,北方人口南迁,带去了先进的生产工具和技术;南方少数民族与汉族交融加速了当地经济发展。为经济重心南移奠定基础。民族交融促进了经济生活的变化。

(3)文化上:魏晋南北朝文化带有分裂割据的烙印和体现民族大交融的特色,佛、道思想广泛传播,儒学地位受到冲击。文化、科技有所发展,文学艺术成就突出。

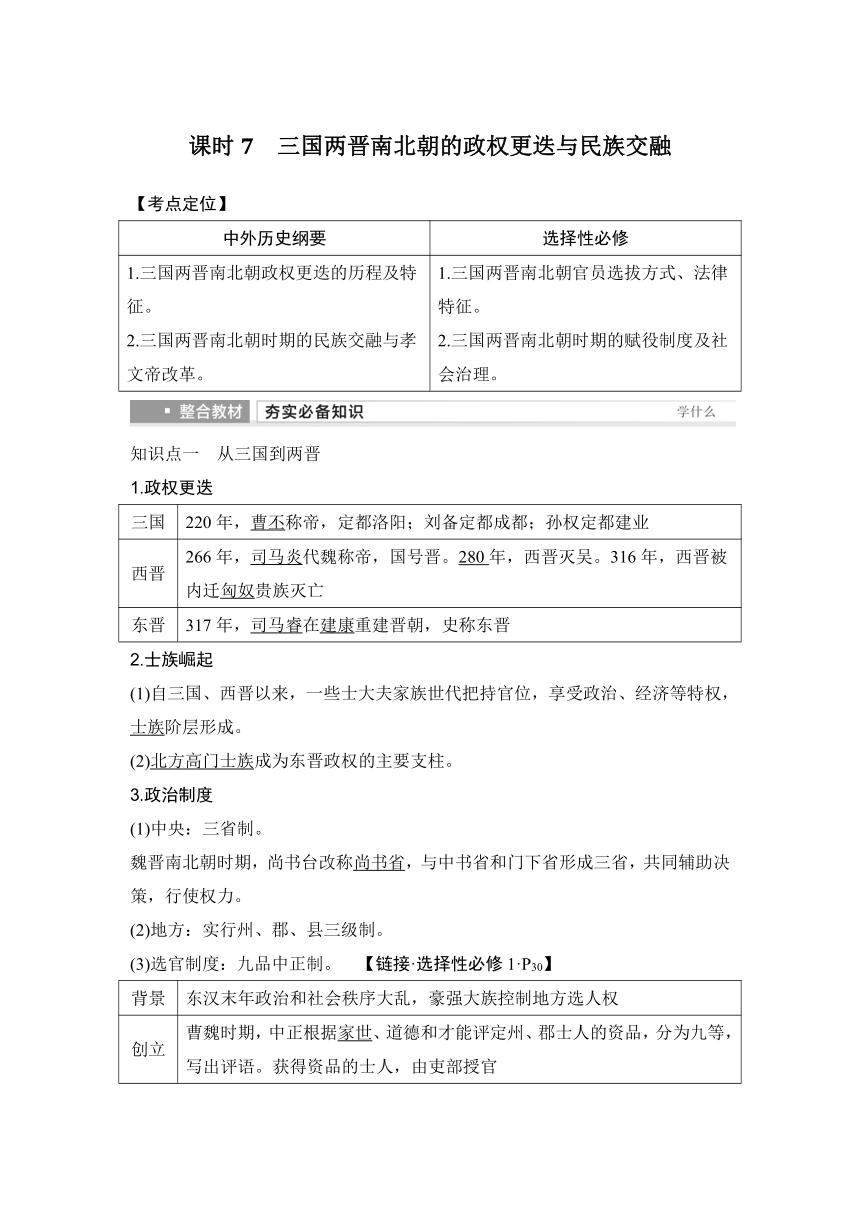

课时7 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

【考点定位】

中外历史纲要 选择性必修

1.三国两晋南北朝政权更迭的历程及特征。 2.三国两晋南北朝时期的民族交融与孝文帝改革。 1.三国两晋南北朝官员选拔方式、法律特征。 2.三国两晋南北朝时期的赋役制度及社会治理。

知识点一 从三国到两晋

1.政权更迭

三国 220年,曹丕称帝,定都洛阳;刘备定都成都;孙权定都建业

西晋 266年,司马炎代魏称帝,国号晋。280年,西晋灭吴。316年,西晋被内迁匈奴贵族灭亡

东晋 317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

2.士族崛起

(1)自三国、西晋以来,一些士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等特权,士族阶层形成。

(2)北方高门士族成为东晋政权的主要支柱。

3.政治制度

(1)中央:三省制。

魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,共同辅助决策,行使权力。

(2)地方:实行州、郡、县三级制。

(3)选官制度:九品中正制。 【链接·选择性必修1·P30】

背景 东汉末年政治和社会秩序大乱,豪强大族控制地方选人权

创立 曹魏时期,中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语。获得资品的士人,由吏部授官

特点 初创时重视家世、道德和才能,后来只看重家世

评价 将选官权收归中央,加强了中央集权。但后来逐渐成为维护士族特权的工具

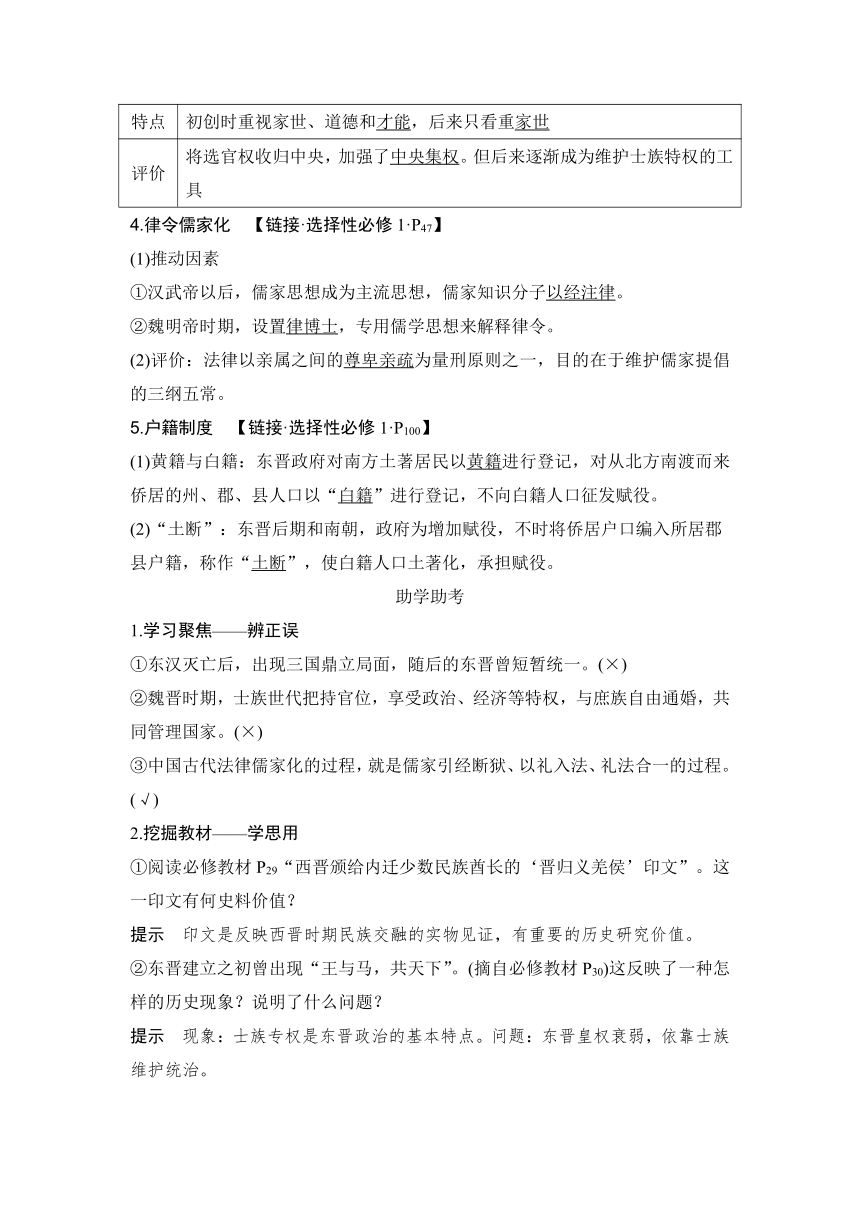

4.律令儒家化 【链接·选择性必修1·P47】

(1)推动因素

①汉武帝以后,儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。

②魏明帝时期,设置律博士,专用儒学思想来解释律令。

(2)评价:法律以亲属之间的尊卑亲疏为量刑原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

5.户籍制度 【链接·选择性必修1·P100】

(1)黄籍与白籍:东晋政府对南方土著居民以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。

(2)“土断”:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①东汉灭亡后,出现三国鼎立局面,随后的东晋曾短暂统一。(×)

②魏晋时期,士族世代把持官位,享受政治、经济等特权,与庶族自由通婚,共同管理国家。(×)

③中国古代法律儒家化的过程,就是儒家引经断狱、以礼入法、礼法合一的过程。(√)

2.挖掘教材——学思用

①阅读必修教材P29“西晋颁给内迁少数民族酋长的‘晋归义羌侯’印文”。这一印文有何史料价值?

提示 印文是反映西晋时期民族交融的实物见证,有重要的历史研究价值。

②东晋建立之初曾出现“王与马,共天下”。(摘自必修教材P30)这反映了一种怎样的历史现象?说明了什么问题?

提示 现象:士族专权是东晋政治的基本特点。问题:东晋皇权衰弱,依靠士族维护统治。

③今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。(摘自选择性必修1教材P30)这反映了九品中正制的什么弊病?

提示 以家世门第作为选拔官员的主要标准,世家大族垄断仕途。

3.必考概念——拓视野

门阀士族:是以宗族为纽带形成的封建贵族特权集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。士族享有政治、经济特权,构成了强大的社会政治势力。东晋末至南朝,门阀士族衰落,庶族兴起,逐步执掌军政大权。

知识点二 南北朝与十六国

1.南朝:420年,刘裕夺取皇位,改国号宋。南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。

2.十六国

(1)民族交融:十六国大部分由内迁少数民族建立,学习汉族的典章制度;在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小。

(2)淝水之战:4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方,大举进攻东晋,被击败于淝水。

3.北朝

(1)统一北方:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。

(2)孝文帝改革 【链接·选择性必修1·P23】

时间 5世纪后期

内容 ①实行俸禄制,推行均田制、三长制等 ②迁都洛阳、易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻

影响 ①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾 ②促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

(3)政权更替

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①从全局来看,三国到西晋时期分裂中孕育着统一,生产力是在不断发展的。(√)

②北魏孝文帝迁都,实质上是一场是否接受汉族先进文化的斗争。(√)

③北魏孝文帝在统一黄河流域之后,在全国范围内推行汉化的措施。(×)

④由于汉族文化处于领先地位,从文化风俗讲,中国古代历史上民族交融的总体趋势主要是汉化的过程。(√)

2.挖掘教材——学思用

北人谓土为拓、后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。(摘自必修教材P33)材料体现了孝文帝改革的哪一措施?有什么意义?

提示 措施:改鲜卑姓为汉姓。

意义:有助于鲜卑与汉族的民族交融。

3.必考概念——拓视野

三长制:北魏基层行政组织。三长制规定:五家立一邻长;五邻立一里长;五里设一党长。主要负责检查户口,征收租赋,征发徭役和兵役,推行均田制。

主题一 分裂中孕育统一——魏晋南北朝的政权更迭与社会治理[3年4考]

1.两晋中央决策的特点(2023·广东高考,3)

2.三国魏政权的刺史制(2021·河北高考,3)

3.汉至魏晋中枢权力机构的演变(2021·广东高考,2)

4.三国时期孙吴政权的统治特点(2021·福建高考,3)

视角1 图文证史——魏晋南北朝的特点

史料 三国两晋南北朝的政权更迭图

思考 根据史料指出,三国两晋南北朝的政权更迭反映了这一时期的时局有何特征?

提示 朝代更替频繁,发生频率高,更迭时间快,具有反复性、曲折性,在分裂中酝酿统一的因素;多个政权并立,南北对峙;小统一,大分裂;民族交融进一步加强。

视角2 史料证史——九品中正制的特点及评价

史料 九品中正之制,各州郡皆置中正①,品评其本地的人物……九品中正最大的弊病就是中正都是本地方人……于是所选举的,总不外乎这一阶级里的人。就成了“上品无寒门,下品无势族②”的局面。……这种制度,于两晋南北朝的门阀阶级,是很有关系的。

——吕思勉《中国通史》

解读

主旨 史料主要论述了九品中正制的特点及评价

细读 ①中正由中央任职的官员担任 ②地方世族的势力庞大,影响着朝廷对官员的选拔

思考 根据史料,说明九品中正制创立的主观目的及客观效果。

提示 主观目的:把选官权收归中央,加强中央集权。

客观效果:中正官由本州郡世家大族担任,造成重门第轻才干的局面。世家大族执掌官吏选拔权,不利于中央集权。

1.历史解释——三国两晋南北朝时期分裂中孕育的统一因素

(1)民族关系:三国两晋南北朝时期,民族交融不断加强,特别是北魏孝文帝改革,加速了北方民族交融,民族矛盾缓和,产生强大的民族凝聚力和向心力。

(2)政治:三国两晋南北朝时期出现了局部统一,这些局部统一的存在,为隋唐统一创造了条件。

(3)经济:三国两晋南北朝时期,江南地区的开发、北方农业的恢复与发展,使南北经济趋向平衡,区域经济开发为国家统一提供了物质基础,经济发展使各地联系加强。

(4)社会层面:国家的分裂给人民带来苦难,人民渴望统一。在文化认同的基础上,民族共同体意识逐渐形成,长期战乱使人们渴望统一。

2.历史解释——九品中正制的特点及影响

(1)特点:自下而上选拔;参考地方舆论;设置中正官管理;具有较强的主观性。

(2)积极影响

①把品评人物之权从豪强大族手中夺过来,归政府所有,有利于加强中央集权统治。

②中正的设立标志着地方上有了专门负责选举的官员,是一大进步。九品中正制是举士举官分途的滥觞。

(3)消极方面

①行政效率降低:各方人争做中正,全国人才集中到中央,地方人才少,行政效率降低。

②难以识别人才:吏部在人才任免、官吏升降方面全部依据中正的评语,致使难以真正识别人才。

③官吏的选拔权逐渐被世家大族所垄断,形成了“上品无寒门,下品无势族”的情形,助长了门阀政治的发展。

主题二 变革与认同——北魏孝文帝改革与民族交融

[3年2考]

1.南北朝政治和文化认同(2023·湖南高考,3)

2.西晋经济交往与民族交融(2022·海南高考,3)

视角1 学者观点——北魏孝文帝改革的影响

史料 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氐、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”①。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍②。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

解读

主旨 史料主要阐述了孝文帝改革的背景及推动“中国认同”的举措

细读 ①寓意“同宗同祖” ②有利于推动少数民族与汉族的交往交流交融

思考 根据史料,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。

提示 措施:在中原建立政权;以黄帝后裔自居,追溯华夏族源;改汉姓、迁汉籍;祭祀先代诸圣。

意义:强化华夏认同,明确政权和领土的统一性;推动北方各民族的交往交流,促进民族交融;延续中原政治传统,传承和发展中华文明;加深各民族的政治和文化认同,推动中华民族共同体的发展壮大。

视角2 史料证史——北魏时期民族交融的特点

史料 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了它们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——朱绍侯《中国古代史》

思考 根据史料,指出北魏孝文帝改革在推动民族交融方面的特点。

提示 肯定以往民族交融成果;民族交融的方式具有多样性;民族交融的内容具有双向性。

1.唯物史观——北魏孝文帝改革的历史意义

(1)北方社会经济有了明显发展:农业生产工具得到改进,兴修水利、开垦荒地,粮食产量增多,畜牧业得到发展。手工业生产日益活跃,商业活动也日趋活跃。

(2)政权封建化加速:迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。

(3)促进了民族的交流和交融:北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大交融,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

2.历史解释——魏晋南北朝时期民族交融的途径

(1)民族迁徙:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大批内迁,与汉族人民杂居相处。

(2)联合斗争:统治者的剥削和连年战乱,迫使各族人民联合起来,共同斗争。

(3)友好往来:各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

(4)民族征战:在当时的历史条件下,打破了各族原有的部落组织,有利于民族交融。

(5)统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要上P29“教材图片”改编)如图为出土于甘肃省西和县的“晋归义羌侯”印章,是西晋政府颁给内迁少数民族酋长的印信。它可以用来印证( )

A.西晋政府完成了国家统一

B.西晋民族交融的政治表现

C.西晋政治制度的根本改善

D.西域纳入中央管辖的开始

答案 B

2.(据中外历史纲要上P30“历史纵横”改编)东晋初期,琅邪王氏家族位高权重,时称“王与马,共天下”;此后颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这一现象反映当时( )

A.门阀政治取代了皇权政治

B.出现权力制约与平衡机制

C.门阀政治确保政权稳固

D.士族专权威胁君主专制

答案 D

解析 根据材料“琅邪王氏家族位高权重,时称‘王与马,共天下’;此后颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权”等信息并结合所学知识可知,东晋时期门阀士族势力强大,门阀士族逐渐与皇权分庭抗礼,一定程度上分散了皇权,即士族专权威胁君权,D项正确;东晋门阀势力强大,一定程度上分散和威胁皇权,但并未取代皇权政治,排除A项;材料反映的是士族专权,不是权力制约与平衡,B项错误;东晋士族专权不利于政权稳固,C项错误。故选D项。

3.(据中外历史纲要上P32“史料阅读”改编)《魏书·高祖纪》记载:帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。材料反映的实质是北魏孝文帝( )

A.具有深厚的儒家思想修养

B.改革得以成功的主要原因

C.是南北朝时期重要的文学家

D.深受中原先进文化的吸引

答案 D

解析 根据材料可知,北魏孝文帝“雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义”,反映了他喜爱中原汉族文化,深受中原先进文化的吸引,D项正确;A项不符合材料实质,排除;材料未涉及改革成功的原因,排除B项;材料反映了北魏孝文帝深受中原先进文化的吸引,C项是对材料的片面理解,排除。故选D项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 三国时期东吴政权的统治特点

1.(2021·福建高考,3)三国时期,孙吴立国江东59年,前后四帝共有18个年号,如黄龙、赤乌、神风、天册、天玺、天纪等,而曹魏和蜀汉此类符瑞年号较少。据此可知,孙吴政权( )

A.推崇天人感应思想

B.权力更迭导致年号更换频繁

C.借助年号宣扬正统

D.大力削弱儒家思想主导地位

答案 C

解析 孙吴政权使用的年号中有“龙”“天”等字眼,这体现了其借助年号宣扬正统的思想,C项正确。

命题点2 中枢权力机构演变的特点

2.(2021·广东高考,2)汉代设尚书台,其首领是尚书令、尚书仆射。魏晋时期,“事无大小,咸归令、仆”。这一现象说明( )

A.皇权旁落 B.相权转移

C.地方权力削弱 D.行政效率降低

答案 B

解析 汉初丞相集行政大权于一身,位高权重。为了加强皇权,汉代皇帝设置尚书台作为皇帝的秘书机构,参与军国大事,以削弱相权。根据“事无大小,咸归令、仆”,表明魏晋时期中央机构尚书台的权力大大加强,说明相权转移,B项正确;尚书台的变化,表明皇权加强,A项错误;尚书台的权力变化体现中央机构的权力变化,C项与材料无关,排除;D项在材料中未体现,排除。

命题点3 南北朝时期的政治文化认同

3.(2023·湖南高考,3)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优

B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好

D.汉族高门控制南北政权

微点拨

命题立意 本题从南北朝时期政权挑选使节的现象,考查对南北朝时期政治制度与文明交流本质特征的认识,主要考查透过现象、得出历史结论的能力

解题关键 紧扣题干材料信息,迁移时代背景,分析判断历史现象蕴含的本质结论

误区排查 南北朝时期处于对峙局面,势均力敌,南北政权并非都是汉族政权

答案 B

解析 由材料可知,南北朝后期,南北双方均挑选“容止可观,文学优赡者”为使节。这表明南北政权之间文化认同趋近,故选B项。南北朝后期北方政权实力占优势,排除A项。频繁遣使并不表明双方政权关系趋向和好,排除C项。南北朝后期,汉族门阀势力逐渐衰落,排除D项。

【归纳·线索特征】

三国两晋南北朝(220—589年)是中华文明的曲折发展时期,政局动荡,社会分裂,社会经济在曲折中发展。

(1)政治上:魏晋南北朝时期中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂,门阀士族兴起;民族政权并立与民族交融。少数民族入主中原,出现了民族交融局面,促进了民族间相互交往交流,多民族交融成为魏晋时期的重要历史特征。

(2)经济上:封建国家的分裂影响了农耕经济的发展,但局部统一有利于经济的恢复和发展。这一时期,南方相对安定,北方人口南迁,带去了先进的生产工具和技术;南方少数民族与汉族交融加速了当地经济发展。为经济重心南移奠定基础。民族交融促进了经济生活的变化。

(3)文化上:魏晋南北朝文化带有分裂割据的烙印和体现民族大交融的特色,佛、道思想广泛传播,儒学地位受到冲击。文化、科技有所发展,文学艺术成就突出。

课时7 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

【考点定位】

中外历史纲要 选择性必修

1.三国两晋南北朝政权更迭的历程及特征。 2.三国两晋南北朝时期的民族交融与孝文帝改革。 1.三国两晋南北朝官员选拔方式、法律特征。 2.三国两晋南北朝时期的赋役制度及社会治理。

知识点一 从三国到两晋

1.政权更迭

三国 220年,曹丕称帝,定都洛阳;刘备定都成都;孙权定都建业

西晋 266年,司马炎代魏称帝,国号晋。280年,西晋灭吴。316年,西晋被内迁匈奴贵族灭亡

东晋 317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

2.士族崛起

(1)自三国、西晋以来,一些士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等特权,士族阶层形成。

(2)北方高门士族成为东晋政权的主要支柱。

3.政治制度

(1)中央:三省制。

魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,共同辅助决策,行使权力。

(2)地方:实行州、郡、县三级制。

(3)选官制度:九品中正制。 【链接·选择性必修1·P30】

背景 东汉末年政治和社会秩序大乱,豪强大族控制地方选人权

创立 曹魏时期,中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语。获得资品的士人,由吏部授官

特点 初创时重视家世、道德和才能,后来只看重家世

评价 将选官权收归中央,加强了中央集权。但后来逐渐成为维护士族特权的工具

4.律令儒家化 【链接·选择性必修1·P47】

(1)推动因素

①汉武帝以后,儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。

②魏明帝时期,设置律博士,专用儒学思想来解释律令。

(2)评价:法律以亲属之间的尊卑亲疏为量刑原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

5.户籍制度 【链接·选择性必修1·P100】

(1)黄籍与白籍:东晋政府对南方土著居民以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。

(2)“土断”:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①东汉灭亡后,出现三国鼎立局面,随后的东晋曾短暂统一。(×)

②魏晋时期,士族世代把持官位,享受政治、经济等特权,与庶族自由通婚,共同管理国家。(×)

③中国古代法律儒家化的过程,就是儒家引经断狱、以礼入法、礼法合一的过程。(√)

2.挖掘教材——学思用

①阅读必修教材P29“西晋颁给内迁少数民族酋长的‘晋归义羌侯’印文”。这一印文有何史料价值?

提示 印文是反映西晋时期民族交融的实物见证,有重要的历史研究价值。

②东晋建立之初曾出现“王与马,共天下”。(摘自必修教材P30)这反映了一种怎样的历史现象?说明了什么问题?

提示 现象:士族专权是东晋政治的基本特点。问题:东晋皇权衰弱,依靠士族维护统治。

③今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。(摘自选择性必修1教材P30)这反映了九品中正制的什么弊病?

提示 以家世门第作为选拔官员的主要标准,世家大族垄断仕途。

3.必考概念——拓视野

门阀士族:是以宗族为纽带形成的封建贵族特权集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。士族享有政治、经济特权,构成了强大的社会政治势力。东晋末至南朝,门阀士族衰落,庶族兴起,逐步执掌军政大权。

知识点二 南北朝与十六国

1.南朝:420年,刘裕夺取皇位,改国号宋。南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。

2.十六国

(1)民族交融:十六国大部分由内迁少数民族建立,学习汉族的典章制度;在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小。

(2)淝水之战:4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方,大举进攻东晋,被击败于淝水。

3.北朝

(1)统一北方:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。

(2)孝文帝改革 【链接·选择性必修1·P23】

时间 5世纪后期

内容 ①实行俸禄制,推行均田制、三长制等 ②迁都洛阳、易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻

影响 ①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾 ②促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

(3)政权更替

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①从全局来看,三国到西晋时期分裂中孕育着统一,生产力是在不断发展的。(√)

②北魏孝文帝迁都,实质上是一场是否接受汉族先进文化的斗争。(√)

③北魏孝文帝在统一黄河流域之后,在全国范围内推行汉化的措施。(×)

④由于汉族文化处于领先地位,从文化风俗讲,中国古代历史上民族交融的总体趋势主要是汉化的过程。(√)

2.挖掘教材——学思用

北人谓土为拓、后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。(摘自必修教材P33)材料体现了孝文帝改革的哪一措施?有什么意义?

提示 措施:改鲜卑姓为汉姓。

意义:有助于鲜卑与汉族的民族交融。

3.必考概念——拓视野

三长制:北魏基层行政组织。三长制规定:五家立一邻长;五邻立一里长;五里设一党长。主要负责检查户口,征收租赋,征发徭役和兵役,推行均田制。

主题一 分裂中孕育统一——魏晋南北朝的政权更迭与社会治理[3年4考]

1.两晋中央决策的特点(2023·广东高考,3)

2.三国魏政权的刺史制(2021·河北高考,3)

3.汉至魏晋中枢权力机构的演变(2021·广东高考,2)

4.三国时期孙吴政权的统治特点(2021·福建高考,3)

视角1 图文证史——魏晋南北朝的特点

史料 三国两晋南北朝的政权更迭图

思考 根据史料指出,三国两晋南北朝的政权更迭反映了这一时期的时局有何特征?

提示 朝代更替频繁,发生频率高,更迭时间快,具有反复性、曲折性,在分裂中酝酿统一的因素;多个政权并立,南北对峙;小统一,大分裂;民族交融进一步加强。

视角2 史料证史——九品中正制的特点及评价

史料 九品中正之制,各州郡皆置中正①,品评其本地的人物……九品中正最大的弊病就是中正都是本地方人……于是所选举的,总不外乎这一阶级里的人。就成了“上品无寒门,下品无势族②”的局面。……这种制度,于两晋南北朝的门阀阶级,是很有关系的。

——吕思勉《中国通史》

解读

主旨 史料主要论述了九品中正制的特点及评价

细读 ①中正由中央任职的官员担任 ②地方世族的势力庞大,影响着朝廷对官员的选拔

思考 根据史料,说明九品中正制创立的主观目的及客观效果。

提示 主观目的:把选官权收归中央,加强中央集权。

客观效果:中正官由本州郡世家大族担任,造成重门第轻才干的局面。世家大族执掌官吏选拔权,不利于中央集权。

1.历史解释——三国两晋南北朝时期分裂中孕育的统一因素

(1)民族关系:三国两晋南北朝时期,民族交融不断加强,特别是北魏孝文帝改革,加速了北方民族交融,民族矛盾缓和,产生强大的民族凝聚力和向心力。

(2)政治:三国两晋南北朝时期出现了局部统一,这些局部统一的存在,为隋唐统一创造了条件。

(3)经济:三国两晋南北朝时期,江南地区的开发、北方农业的恢复与发展,使南北经济趋向平衡,区域经济开发为国家统一提供了物质基础,经济发展使各地联系加强。

(4)社会层面:国家的分裂给人民带来苦难,人民渴望统一。在文化认同的基础上,民族共同体意识逐渐形成,长期战乱使人们渴望统一。

2.历史解释——九品中正制的特点及影响

(1)特点:自下而上选拔;参考地方舆论;设置中正官管理;具有较强的主观性。

(2)积极影响

①把品评人物之权从豪强大族手中夺过来,归政府所有,有利于加强中央集权统治。

②中正的设立标志着地方上有了专门负责选举的官员,是一大进步。九品中正制是举士举官分途的滥觞。

(3)消极方面

①行政效率降低:各方人争做中正,全国人才集中到中央,地方人才少,行政效率降低。

②难以识别人才:吏部在人才任免、官吏升降方面全部依据中正的评语,致使难以真正识别人才。

③官吏的选拔权逐渐被世家大族所垄断,形成了“上品无寒门,下品无势族”的情形,助长了门阀政治的发展。

主题二 变革与认同——北魏孝文帝改革与民族交融

[3年2考]

1.南北朝政治和文化认同(2023·湖南高考,3)

2.西晋经济交往与民族交融(2022·海南高考,3)

视角1 学者观点——北魏孝文帝改革的影响

史料 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氐、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”①。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍②。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

解读

主旨 史料主要阐述了孝文帝改革的背景及推动“中国认同”的举措

细读 ①寓意“同宗同祖” ②有利于推动少数民族与汉族的交往交流交融

思考 根据史料,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。

提示 措施:在中原建立政权;以黄帝后裔自居,追溯华夏族源;改汉姓、迁汉籍;祭祀先代诸圣。

意义:强化华夏认同,明确政权和领土的统一性;推动北方各民族的交往交流,促进民族交融;延续中原政治传统,传承和发展中华文明;加深各民族的政治和文化认同,推动中华民族共同体的发展壮大。

视角2 史料证史——北魏时期民族交融的特点

史料 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了它们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——朱绍侯《中国古代史》

思考 根据史料,指出北魏孝文帝改革在推动民族交融方面的特点。

提示 肯定以往民族交融成果;民族交融的方式具有多样性;民族交融的内容具有双向性。

1.唯物史观——北魏孝文帝改革的历史意义

(1)北方社会经济有了明显发展:农业生产工具得到改进,兴修水利、开垦荒地,粮食产量增多,畜牧业得到发展。手工业生产日益活跃,商业活动也日趋活跃。

(2)政权封建化加速:迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。

(3)促进了民族的交流和交融:北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大交融,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

2.历史解释——魏晋南北朝时期民族交融的途径

(1)民族迁徙:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大批内迁,与汉族人民杂居相处。

(2)联合斗争:统治者的剥削和连年战乱,迫使各族人民联合起来,共同斗争。

(3)友好往来:各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

(4)民族征战:在当时的历史条件下,打破了各族原有的部落组织,有利于民族交融。

(5)统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要上P29“教材图片”改编)如图为出土于甘肃省西和县的“晋归义羌侯”印章,是西晋政府颁给内迁少数民族酋长的印信。它可以用来印证( )

A.西晋政府完成了国家统一

B.西晋民族交融的政治表现

C.西晋政治制度的根本改善

D.西域纳入中央管辖的开始

答案 B

2.(据中外历史纲要上P30“历史纵横”改编)东晋初期,琅邪王氏家族位高权重,时称“王与马,共天下”;此后颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这一现象反映当时( )

A.门阀政治取代了皇权政治

B.出现权力制约与平衡机制

C.门阀政治确保政权稳固

D.士族专权威胁君主专制

答案 D

解析 根据材料“琅邪王氏家族位高权重,时称‘王与马,共天下’;此后颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权”等信息并结合所学知识可知,东晋时期门阀士族势力强大,门阀士族逐渐与皇权分庭抗礼,一定程度上分散了皇权,即士族专权威胁君权,D项正确;东晋门阀势力强大,一定程度上分散和威胁皇权,但并未取代皇权政治,排除A项;材料反映的是士族专权,不是权力制约与平衡,B项错误;东晋士族专权不利于政权稳固,C项错误。故选D项。

3.(据中外历史纲要上P32“史料阅读”改编)《魏书·高祖纪》记载:帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。材料反映的实质是北魏孝文帝( )

A.具有深厚的儒家思想修养

B.改革得以成功的主要原因

C.是南北朝时期重要的文学家

D.深受中原先进文化的吸引

答案 D

解析 根据材料可知,北魏孝文帝“雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义”,反映了他喜爱中原汉族文化,深受中原先进文化的吸引,D项正确;A项不符合材料实质,排除;材料未涉及改革成功的原因,排除B项;材料反映了北魏孝文帝深受中原先进文化的吸引,C项是对材料的片面理解,排除。故选D项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 三国时期东吴政权的统治特点

1.(2021·福建高考,3)三国时期,孙吴立国江东59年,前后四帝共有18个年号,如黄龙、赤乌、神风、天册、天玺、天纪等,而曹魏和蜀汉此类符瑞年号较少。据此可知,孙吴政权( )

A.推崇天人感应思想

B.权力更迭导致年号更换频繁

C.借助年号宣扬正统

D.大力削弱儒家思想主导地位

答案 C

解析 孙吴政权使用的年号中有“龙”“天”等字眼,这体现了其借助年号宣扬正统的思想,C项正确。

命题点2 中枢权力机构演变的特点

2.(2021·广东高考,2)汉代设尚书台,其首领是尚书令、尚书仆射。魏晋时期,“事无大小,咸归令、仆”。这一现象说明( )

A.皇权旁落 B.相权转移

C.地方权力削弱 D.行政效率降低

答案 B

解析 汉初丞相集行政大权于一身,位高权重。为了加强皇权,汉代皇帝设置尚书台作为皇帝的秘书机构,参与军国大事,以削弱相权。根据“事无大小,咸归令、仆”,表明魏晋时期中央机构尚书台的权力大大加强,说明相权转移,B项正确;尚书台的变化,表明皇权加强,A项错误;尚书台的权力变化体现中央机构的权力变化,C项与材料无关,排除;D项在材料中未体现,排除。

命题点3 南北朝时期的政治文化认同

3.(2023·湖南高考,3)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优

B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好

D.汉族高门控制南北政权

微点拨

命题立意 本题从南北朝时期政权挑选使节的现象,考查对南北朝时期政治制度与文明交流本质特征的认识,主要考查透过现象、得出历史结论的能力

解题关键 紧扣题干材料信息,迁移时代背景,分析判断历史现象蕴含的本质结论

误区排查 南北朝时期处于对峙局面,势均力敌,南北政权并非都是汉族政权

答案 B

解析 由材料可知,南北朝后期,南北双方均挑选“容止可观,文学优赡者”为使节。这表明南北政权之间文化认同趋近,故选B项。南北朝后期北方政权实力占优势,排除A项。频繁遣使并不表明双方政权关系趋向和好,排除C项。南北朝后期,汉族门阀势力逐渐衰落,排除D项。

同课章节目录