课时12 两宋的政治、军事与国家治理 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲

文档属性

| 名称 | 课时12 两宋的政治、军事与国家治理 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 721.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 19:42:36 | ||

图片预览

文档简介

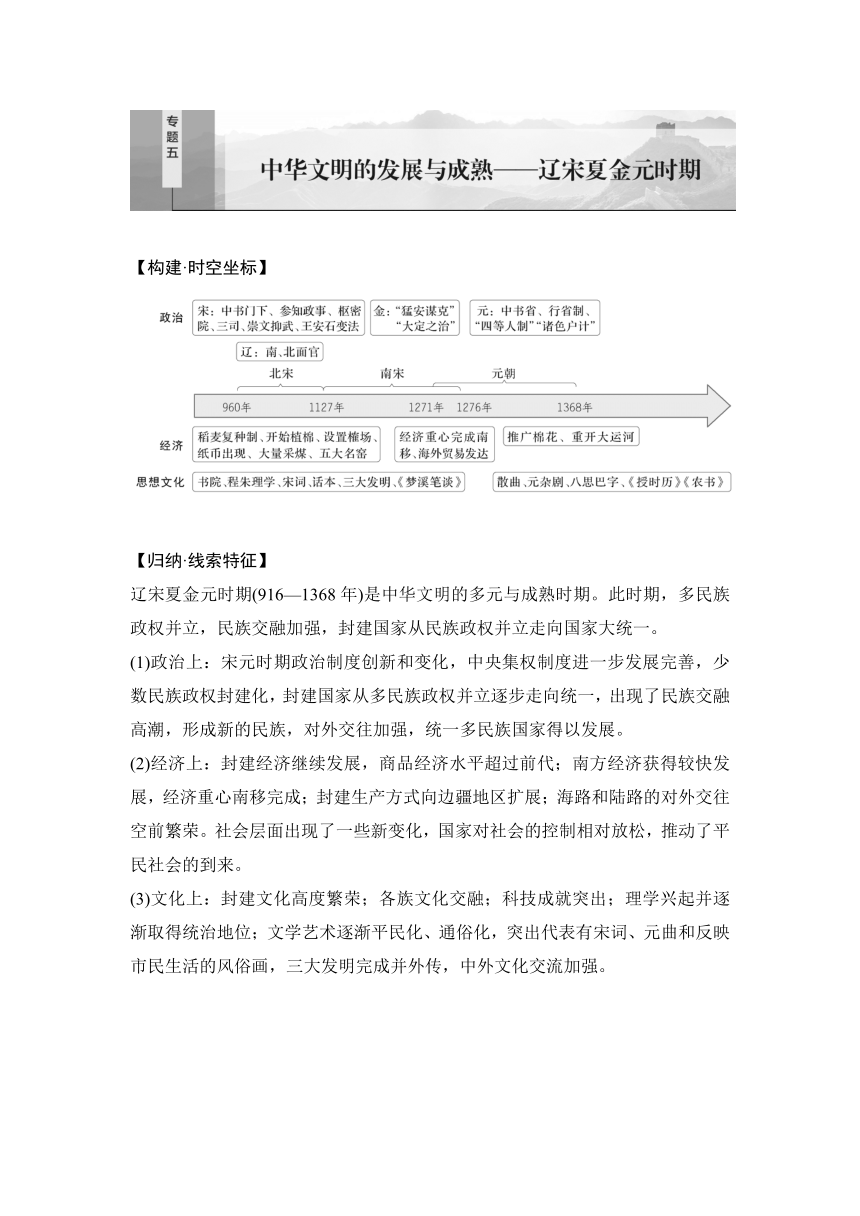

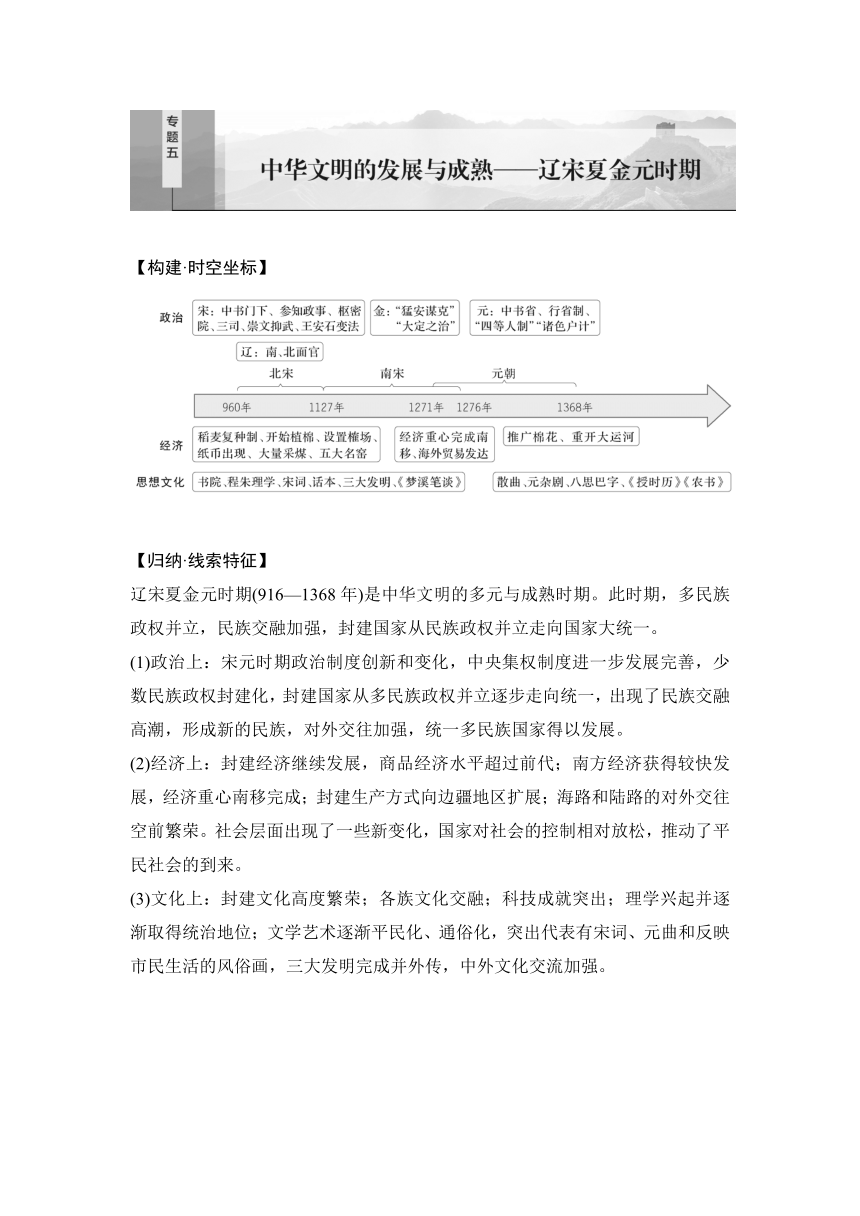

【构建·时空坐标】

【归纳·线索特征】

辽宋夏金元时期(916—1368年)是中华文明的多元与成熟时期。此时期,多民族政权并立,民族交融加强,封建国家从民族政权并立走向国家大统一。

(1)政治上:宋元时期政治制度创新和变化,中央集权制度进一步发展完善,少数民族政权封建化,封建国家从多民族政权并立逐步走向统一,出现了民族交融高潮,形成新的民族,对外交往加强,统一多民族国家得以发展。

(2)经济上:封建经济继续发展,商品经济水平超过前代;南方经济获得较快发展,经济重心南移完成;封建生产方式向边疆地区扩展;海路和陆路的对外交往空前繁荣。社会层面出现了一些新变化,国家对社会的控制相对放松,推动了平民社会的到来。

(3)文化上:封建文化高度繁荣;各族文化交融;科技成就突出;理学兴起并逐渐取得统治地位;文学艺术逐渐平民化、通俗化,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画,三大发明完成并外传,中外文化交流加强。

课时12 两宋的政治、军事与国家治理

【考点定位】

中外历史纲要 选择性必修

1.两宋时期的政治制度的变化与革新。 2.两宋政治、军事与国家治理的特点。 1.两宋时期的选官制度、官员考核和监察制度。 2.宋代法律与礼教及社会基层治理。

知识点一 两宋的政治统治和国家治理

1.政治统治:君主专制中央集权的加强

(1)背景:统治者吸取唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训。

(2)措施

控制地方 加强中央

行政 文官出任地方知州;形成路、州(府)、县三级制 增设参知政事为副相

财政 设转运司统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴朝廷 三司专掌财政

军政 地方精锐部队编入禁军,定期更换驻地 枢密院专掌军政,与“三衙”分权

监察 设平行的四个路级机构,州一级增设通判与知州彼此制约 设知谏院与御史中丞分掌监察权

治国 策略 实行崇文抑武方针,文官担任枢密院长官;提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位

(3)影响

①积极:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

②局限:制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

2.社会治理

(1)官员选拔 【链接·选择性必修1·P31—32】

选官 两宋科举制度进一步发展完善,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途径

考核 制定了严格的标准考核官员

监察 承唐制设御史台,地方划分路作为监察区。重要变化是台谏合一,御史拥有了谏官的议事权,谏官拥有了御史的监察权

(2)法律教化 【链接·选择性必修1·P48】

法律 宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本

教化 ①儒学开始向基层渗透,并发展出理学,在南宋后期逐步确立统治地位,控制教育与科举,通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,深入族规、家训之中 ②宋朝以后,儒学士人以乡约教化乡里。《吕氏乡约》成为范本

(3)社会救济:宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起。设立义田、义学等族产,资助族中贫困者。 【链接·选择性必修1·P103】

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①为分散相权,北宋在中央设枢密院专掌军政,设三司专掌财政,增设门下省分掌行政权。(×)

②北宋通过分割、限制地方和宰相的权力,加强了中央集权,但却埋下了积贫积弱的隐患。(√)

③北宋通过分割、限制地方权力,成功地维护了政权的稳定。(√)

④崇文抑武是宋朝建立后的国策,是统治者反思唐代藩镇割据、武将专权的结果。(√)

2.挖掘教材——学思用

①“雪夜访普图”主要描绘了宋太祖与谋士赵普筹划统一方略的场景。(摘自必修教材P52)宋太祖的这一行程带来的结果是什么?

提示 灭掉一系列割据政权,结束了五代十国的分裂局面。

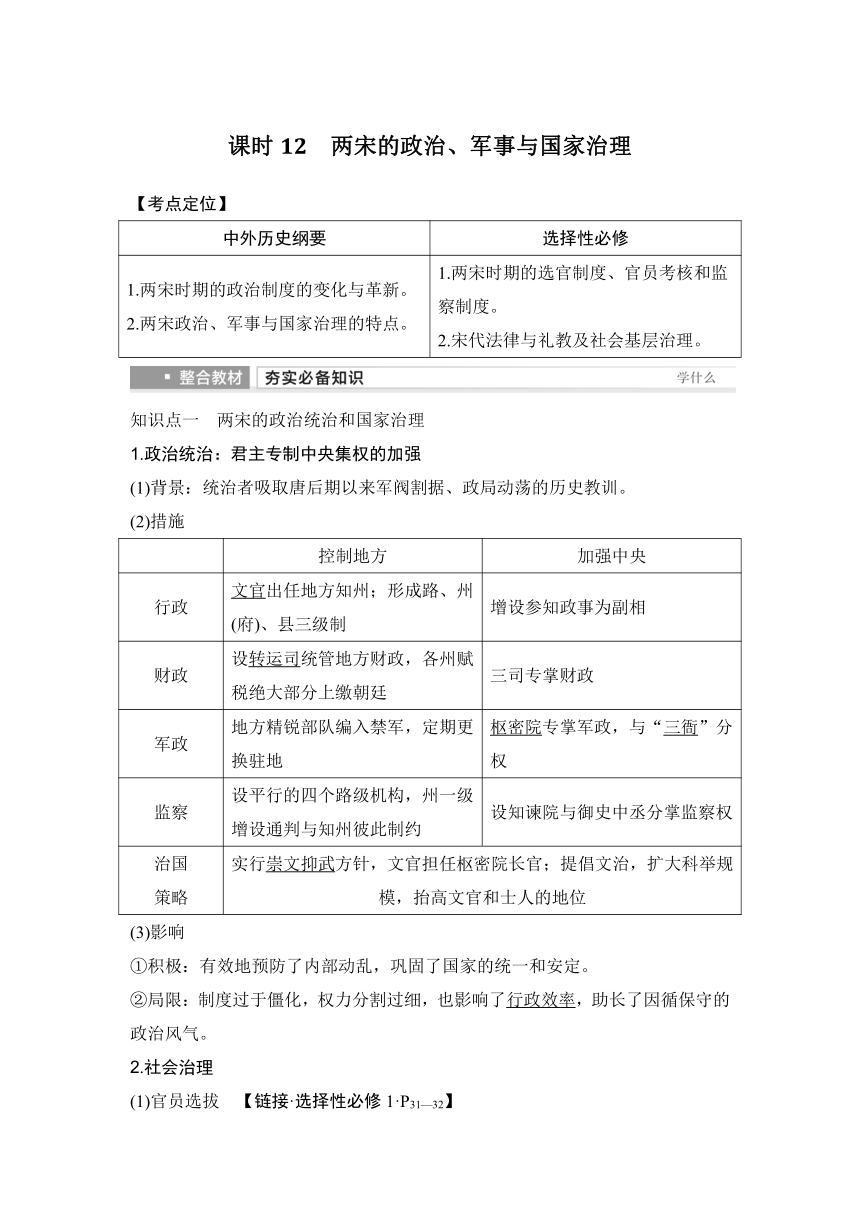

②观察“北宋中央权力分配示意图”(摘自必修教材P53)据此指出宋初加强中央集权的突出特点。

提示 分化事权。

③北宋吕大钧撰写的《吕氏乡约》中写道:“一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。”(摘自选择性必修1教材P48)据此概括这一时期“乡约”的主要内容。

提示 扬善惩恶、道德教化。

知识点二 两宋的统治危机与应对

1.边防压力与财政危机

(1)边防压力

①宋辽关系:辽朝占领了燕云十六州,几次战争后双方签订协议。北宋每年送给辽“岁币”。

②宋夏关系:西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏“岁赐”。

(2)财政危机

①“岁币”和“岁赐”数目庞大。

②养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况恶化。

2.王安石变法

(1)背景

①政治风气因循保守,行政效率低下。

②“庆历新政”以整顿官僚机构为宗旨,触犯了官僚集团的既得利益,很快失败。

(2)基本原则:加强对国家的管理和控制,达到富国强兵的目的。

(3)措施

①富国:提供农业贷款、从事商业经营等,力图在调控经济的同时开辟财源。

②强兵:希望以征兵制取代募兵制,对农民进行编制管理和军事训练。

(4)评价

①成效:达到了富国目的,增加了大笔收入。

②不足:强兵效果不明显;部分措施加重了人民的负担;统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

3.南宋的偏安

(1)建立:1127年,赵构建立南宋。

(2)南宋与金的战与和

①岳飞抗金:岳飞指挥的“岳家军”战绩卓著。

②宋金议和:1141年,订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳“岁贡”。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①庆历新政虽然失败了,但它却为王安石变法提供了更广泛的社会空间和借鉴经验。(√)

②王安石变法触犯了守旧官僚阶层的利益,最终以失败而告终。(√)

③宋辽以兄弟相称,宋夏以君臣相待,表明宋对夏保持军事优势。(×)

④宋金之间有战有和,战是短暂的,和是民族关系的主流。(√)

2.挖掘教材——学思用

①北宋统治者将募兵发展为一种有意识的“养兵”政策,认为“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。(摘自必修教材P54)这说明北宋实行募兵制的目的是什么?造成了什么后果?

提示 目的:稳定社会治安,消除动乱因素。后果:军队数量猛增,军费开支浩大,财政负担沉重。

②北宋在处理民族关系时,曾经多次向少数民族政权缴纳“岁币”“岁赐”。(摘自必修教材P53—54)北宋“以钱财换和平”的做法有什么影响?

提示 一方面,有利于民族矛盾的缓和,有利于南北经济的恢复和发展。另一方面,给人民带来了沉重的负担,也加剧了财政危机,无法从根本上解决辽夏对北宋的威胁。

3.必考概念——拓视野

绍兴和议:南宋与金在1141年订立的和约。和约规定:宋向金称臣,金册宋康王赵构为皇帝;划定疆界,东以淮河中流为界,西以大散关(陕西宝鸡西南)为界,以南属宋,以北属金;宋每年向金纳贡银、绢各25万两、匹。绍兴和议确定了宋金之间政治上的不平等关系,结束了长达10余年的战争状态,形成了南北对峙的局面。

主题一 崇文抑武——北宋的政治统治与社会治理[3年4考]

1.宋代门阀制度的衰落(2023·浙江6月选考,16)

2.宋代监察制度的特点(2023·湖南高考,4)

3.宋代的地方管理制度(2022·全国乙卷,26)

4.北宋科举制的变化(2020·全国Ⅱ卷,26)

视角1 史料证史——北宋加强中央集权

史料一 北宋前期的中枢权力机构设置,更革思路在政治实践中逐步明朗化,它清楚地体现着“权力制衡”的精神,同时使政权机构之职能分工更为明朗、责任更为集中。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

史料二 诸府置知府事一人,州、军、监亦如之。掌总理郡政……其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。通判……建隆四年(公元963年),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。……职掌倅贰郡政,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。

——摘编自[元]脱脱等《宋史》

思考(1)根据史料一,结合所学,简述北宋前期在中枢权力机构设置上这一“更革思路”的表现,并指出其目的。

提示 表现:设中书门下,为行政机构;增设参知政事,分割宰相的行政权;设枢密院,分割宰相的军政权;设三司,分割宰相的财政权。

目的:分割相权,加强皇权。

(2)根据史料二指出,宋代知府与通判的关系如何?这反映出宋代加强中央集权的什么特点?

提示 地位和关系:知府虽然总理郡政,但受通判牵制,重要公文必须与通判联署才有效;通判虽是知府的副手,但是可以监督知府,并且可以独立行使自己的权力。

特点:通过地方分权来强化中央集权。

视角2 学者研究——宋代的官员选拔与管理

史料 两宋政府颁布了多项行政法律以管理庞大的官僚群体。宋朝的科举考试开设了“明法科”,法律成为科考的重要内容。宋朝专门设置审官院负责京官和朝官的考课……宋朝扩大了御史的弹奏权和行政监督权,“台谏官许风闻言事”;地方建立监司、通判监察体系……制定《监司互监法》。皇帝亲自掌握御史的任免权,未经两任县令者,不得为御史。还颁发了《名例敕》《职制令》……对监察官的职权与活动做出了明确的规范。

——摘编自杨世鑫《法制前提下的

宋代公务员管理》

思考 根据史料,概括中国宋代官员选拔与管理的特征。

提示 以立法形式加强管理;科考增设法律考试;重视对官员的考核;监察体系完备;官员选任看重资历;以敕令形式加强监管;维护封建专制体制。

1.历史解释——宋朝加强中央集权的特点

(1)守内虚外:宋朝吸取唐朝外重内轻造成藩镇割据的教训,制定了守内虚外的国家战略,重点防范内部可能出现的隐患,而放松外部存在的威胁。这导致了宋朝在与少数民族政权的战争中几乎是屡战屡败。

(2)强干弱枝:鉴于唐朝的藩镇割据,宋朝从军事、经济等方面大规模削弱地方实力,强化中央对地方财政的控制,虽然防止了割据势力的出现,但也造成了地方实力衰弱,不利于边疆地区的防卫。

(3)分化事权:宋朝普遍分化军权、相权、地方权力,使其互相牵制,有效地加强了君主专制和中央集权,但是,分权过细,造成保守拖沓的政治风气,官员过多过滥,造成财政危机。

(4)崇文抑武:这是两宋的基本国策,一方面,文人的社会地位提高,使宋朝的文化空前繁荣;另一方面,军事人才受到打压,不利于宋朝对外战争。

2.唯物史观——辩证地评价宋代的文官政治

(1)积极性:宋代文官制度使传统的贵族政治、武人政治基本上退出了封建中国的历史舞台;宋代文官制度使权力收纵自如,无尾大不掉之虞;宋代文官制度使书院兴起,学者辈出,经学、史学、文学、科学技术等均甚发达。

(2)消极性:政出多门,效率低下;冗费增多,财政拮据;容易形成党争;头重尾轻,地方凋敝。

主题二 积贫积弱——宋代的基层治理与社会危机[4年6考]

1.宋代的社会基层治理制度(2023·广东高考,5)

2.宋代社会教化(2022·北京高考,3)

3.宋代门第观念的影响(2022·湖北高考,4)

4.中国古代乡村治理(2020·天津高考,3)

5.王安石变法措施(2020·北京高考,5)

6.王安石变法的特点(2020·山东高考,4)

视角1 史料证史——两宋的边患危机与民族关系

史料一(按:以下为宋辽澶渊之盟盟约内容):(一)宋辽维持旧疆,约为兄弟之国,辽主称宋真宗为兄,宋真宗称辽主为弟,并称萧太后为叔母;(二)宋每年给辽国银十万两,绢二十万匹,称为“岁币”。

——摘自周宝珠、陈振主编《简明宋史》

史料二 元昊称帝后,宋夏战争不断,夏军虽胜,得利不多,宋又实行经济封锁,人民“饮无茶,衣帛贵”,弄得夏国民怨沸腾……元昊不得已,乃利用宋廷急于求和的心理,通过辽国,压宋议和,经过讨价还价,宋册封夏国主,每年以“岁赐”的名义,给夏银帛茶二十万五千。

——摘自周宝珠、陈振主编《简明宋史》

思考 (1)根据史料一,概括盟约内容的特点,并指出其维系的基础。

提示 特点:政治上平等,经济上宋妥协退让。

基础:以当时双方力量对比的均势为前提。

(2)比较史料二与史料一,指出宋夏和约与宋辽盟约有何不同,说明了什么?

提示 不同:政治上西夏妥协接受册封,经济上“岁赐”的名义不同。

说明:当时西夏力量弱于宋,且双方都急于讲和。

视角2 学者观点——王安石变法的内容及评价

史料 王安石把“管桑之术”主张政府干预经济、通过官营禁榷等方式来拯救当时财政困窘的理论,发展到了新的历史高度。……王安石提出在生产流通领域创造财富的观点……劳动生财人人皆知,交流生财就属于商品经济意识,颇有超前性。……变法实践中,不仅注重“开源”,也注重“节流”……然而王安石通过垄断重要资源的生产和流通来聚敛财富,极大地扼制了民间经济的活力,不但没有解决社会总体的危机,相反还加剧了社会矛盾,以致民怨沸腾。

——摘编自谭建立《论王安石的理财思想与措施》

思考 根据史料和所学知识,概括王安石理财思想的特点及基本原则,简评王安石理财思想。

提示 特点:政府干预经济,实行官营专卖政策;重视生产和商品经济发展;开源和节流并重。

基本原则:加强国家对经济、军事和教育等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

简评:增加了政府财政收入,改变了北宋积贫的局面,促进了社会经济的发展;理财思想理念超前,善于创新,为后世经济发展提供借鉴;政府垄断经营,与民争利,压抑了社会经济活力,加剧了社会矛盾。

视角3 问题探史——宋代的社会救济与乡约教化

史料一 宋代中央负责救荒赈灾工作的有转运司、常平司……地方长官都要负责赈济事宜。宋代的赈灾救荒包括检灾和赈济两大步骤,只有通过民户诉灾、检放和抄札之后才能进入赈济程序。……还建立了福田院、居养院、安济坊、漏泽园等慈善福利机构,儿童、残疾人和普通老者也纷纷纳入了社会保障体系。宋代还鼓励民间有力之家积极出资,赈济灾荒……一定的奖励……以范仲淹为首的士大夫们兴起的义庄也是有益的补充。这种以家族为单位的社会保障体系,分解了许多社会成员的生存风险。

——摘编自杜伟《两宋社会保障探析》

史料二 宋神宗时期,乡间礼仪教化便已初见端倪。……陕西蓝田吕大忠、吕大防、吕大钧、吕大临兄弟在家为父丁忧,开创并推广《吕氏乡约》,这是礼仪下乡运动的肇始。……《吕氏乡约》制定了四个方面的行为规范:德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤。《吕氏乡约》倡导乡民互帮互助,自愿入约,并选出约正监管值守。……宋徽宗时期……编订了一部国家礼典《政和五礼新仪》……首次出现了庶人婚仪、冠仪和丧仪,官方开始推动礼仪文化向民间发展。

——摘编自李文娟《宋代乡约乡礼》

思考 (1)根据史料一,概括指出宋代社会保障(社会救济)的特点。

提示 政府重视;鼓励民间力量介入,按照一定的程序进行;社会保障的范围比较广;民间自救;救济行为频繁,而且救助体系完善。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括宋代乡间礼仪教化的途径,分析宋代乡间礼仪教化兴起的原因。

提示 途径:订立民间乡约;加强乡约监管;发挥榜样作用;制定国家礼典。

原因:经济文化高度繁荣;等级制度遭到破坏;国家大力倡导;士大夫阶层的推动;理学思想的影响;乡约简明易行。

1.历史解释——两宋时期民族关系的特点

(1)民族政权并立,如辽、北宋、夏的并立;南宋与金的并立。

(2)两宋政权的民族政策以软弱为主,多次用兵失败,对辽、西夏、金以“岁币”等方式换取和平。

(3)民族矛盾突出,两宋、辽、西夏等政权都亡于民族政权的进攻。

(4)民族交融是主流,北宋与辽、西夏分别在边境地区开设榷场进行贸易;南宋时大批契丹人、女真人进入中原地区,与汉族人民共同生活、劳动,差别逐渐缩小。

(5)民族间经济交流频繁,中原地区先进的封建生产方式不断向边疆地区扩展。

2.历史解释——乡约制度的特点和作用

(1)特点

①由民众公约,而不是官府命令。

②成文法则。中国农村的成训习俗向来是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。

③以乡为单位而不是以县为单位,从小处着手,易收功效。

④以聚会的形式,使乡人相亲,淳厚风俗。

(2)作用

①乡约制度的实行,使封建统治者所倡导的道德规范和要求为广大民众所内化,从而起到了巨大的教化作用。

②有利于维护社会秩序,加强基层社会治理。

③有利于发展生产。

④促进了儒家文化和传统道德的传播。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要上P53“史料阅读”改编)北宋名臣范祖禹指出:“唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!”这说明宋初政制( )

A.有利于维护政权稳定 B.强化了各级机构权力

C.增强了军队的战斗力 D.引发了严重财政危机

答案 A

2.(据中外历史纲要上P54“历史纵横”改编)通过普遍招募方式组建军队的做法开始于唐玄宗时期,北宋统治者则将募兵发展为一种有意识的“养兵”政策,提出“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。这一措施( )

A.确保了北宋王朝的安宁

B.造成财政状况日益恶化

C.形成藩镇割据势力

D.通过王安石变法彻底改变

答案 B

解析 据材料可知,北宋募兵过滥致使军队数量不断增加,导致军费直线上升,造成财政状况日益恶化,故选B项;该做法造成了北宋冗兵冗费的情况,不利于王朝的统治,无法确保北宋王朝的安宁,排除A项;北宋初期通过“权、钱、兵”等措施加强对地方的控制,解决了藩镇割据的隐患,排除C项;王安石对农民进行编制管理和军事训练,希望恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制,但强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终,排除D项。

3.(据中外历史纲要上P55“学思之窗”改编)关于王安石变法,与王安石同朝为官的刘挚说:“二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。”据此可知,变法( )

A.达到了富国强兵的目的

B.造成统治集团内部分裂

C.操之过急加重百姓负担

D.动摇了北宋的统治基础

答案 C

解析 根据“二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下”可得出这种观点认为变法太着急了,增加了百姓负担,C项正确;强兵的目的没有达到,排除A项;B、D项不是材料的观点,排除。故选C项。

4.(据中外历史纲要上P57“问题探究”改编)宋代学者叶适在《水心别集》中说:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。”作者意在强调( )

A.唐朝地方制度的严重失误

B.唐朝后期藩镇割据动乱频发

C.宋初有效解决了割据问题

D.宋朝加强集权措施存在弊端

答案 D

解析 由“虽能自安,而有大不可安者”可得,作者认为宋代为了防止藩镇割据的弊端,采取加强中央集权的措施,实际上又产生了新的弊端,故选D项;题干作者的意图不是强调唐代地方制度的严重失误,而是说明宋代在防止唐代藩镇割据弊端的过程中,又产生了新的弊端,排除A项;题干表达的重点是宋代出现的新问题,而不是唐朝后期藩镇割据动乱频发的问题,排除B项;由“虽能自安,而有大不可安者”可知,这不是强调宋代有效解决了藩镇割据的问题,而是强调解决前代问题的同时又产生了新的问题,排除C项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 宋代政治制度的运转

1.(2023·湖南高考,4)宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以“后无过不可废”,跪求奏对。仁宗遣宰相吕夷简告知他们皇后应废的理由。事后,孔道辅等遭贬黜,朝廷诏令御史、谏官不得“相率请对”。这反映了宋代( )

A.皇帝家事不容外朝官员置疑

B.士大夫政治降低了皇帝权威

C.御史与谏官职能有混通趋势

D.宰相已沦为君主专制的工具

答案 C

解析 材料中宋仁宗废后遭到御史和谏官的反对,最后御史和谏官受到了惩罚,并且皇帝对御史和谏官的职能进行了限制,不允许他们“相率请对”,结合所学知识可知,宋朝监察制度的一个重要变化是台谏合一,即材料反映了宋代御史与谏官职能的混通趋势,故选C项。皇帝并不是因为御史和谏官置疑家事而对其加以贬黜,排除A项。材料中皇帝有绝对的权威,B项无从体现,排除。材料并未涉及宰相职能的变化,且“已沦为”的说法过于绝对,排除D项。

命题点2 宋代通判的作用

2.(2022·全国乙卷,26)宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是( )

A.规范地方行政 B.防止武人干政

C.提升军事能力 D.削弱州府权力

答案 A

解析 题干信息重点阐释了通判的建制员额和职责权限。宋代的通判,由中央派出,对中央负责,具有协理政事、审核把关、权力监督等作用,这有助于规范行政程序、弥补知州(府)不足、避免重大失误以及防止权力滥用,因此“主要目的”是规范地方行政,故A项正确。

命题点3 宋代的基层治理

3.(2023·广东高考,5)王夫之在《宋论》中评论历史上某一基层制度时,认为聚乡村之民成兵达不到御敌的目的,贼寇一旦来袭,乡民便携家散去,“非什保之所能制”。这一基层制度是( )

A.邻保制度 B.保甲制度

C.十家牌法 D.里甲制度

答案 B

解析 据材料“《宋论》”可知,题干涉及时间是宋朝,据所学可知,王安石变法时期实行保甲制度,B项正确;邻保制度是唐朝的,排除A项;十家牌法是明朝的,排除C项;里甲制度是清朝的,排除D项。故选B项。

命题点4 宋代的社会教化

4.(2022·北京高考,3)北宋中期,各地知州积极修建亭台馆榭以供民众游玩,甚至将其作为一项重要政务。欧阳修《丰乐亭记》载:“夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。”范仲淹曾在名胜“严子陵钓台”边修建先贤祠堂以“咏其风”,认为这样“有大功于名教”。上述材料佐证了北宋( )

A.注重推行社会教化 B.放松了对经济的控制

C.鼓励文学艺术创作 D.实行崇文抑武的方针

答案 A

解析 据材料“夫宣上恩德,以与民共乐”“有大功于名教”可知,北宋士大夫积极修建亭台馆榭以供民众游玩,其目的是推行社会教化,故选A项;材料强调北宋士大夫积极修建亭台馆榭以推行社会教化,不涉及经济控制问题,得不出“放松”的结论,排除B项;修建亭台馆榭与鼓励文学艺术创作无关,排除C项;崇文抑武与材料不符,排除D项。

【归纳·线索特征】

辽宋夏金元时期(916—1368年)是中华文明的多元与成熟时期。此时期,多民族政权并立,民族交融加强,封建国家从民族政权并立走向国家大统一。

(1)政治上:宋元时期政治制度创新和变化,中央集权制度进一步发展完善,少数民族政权封建化,封建国家从多民族政权并立逐步走向统一,出现了民族交融高潮,形成新的民族,对外交往加强,统一多民族国家得以发展。

(2)经济上:封建经济继续发展,商品经济水平超过前代;南方经济获得较快发展,经济重心南移完成;封建生产方式向边疆地区扩展;海路和陆路的对外交往空前繁荣。社会层面出现了一些新变化,国家对社会的控制相对放松,推动了平民社会的到来。

(3)文化上:封建文化高度繁荣;各族文化交融;科技成就突出;理学兴起并逐渐取得统治地位;文学艺术逐渐平民化、通俗化,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画,三大发明完成并外传,中外文化交流加强。

课时12 两宋的政治、军事与国家治理

【考点定位】

中外历史纲要 选择性必修

1.两宋时期的政治制度的变化与革新。 2.两宋政治、军事与国家治理的特点。 1.两宋时期的选官制度、官员考核和监察制度。 2.宋代法律与礼教及社会基层治理。

知识点一 两宋的政治统治和国家治理

1.政治统治:君主专制中央集权的加强

(1)背景:统治者吸取唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训。

(2)措施

控制地方 加强中央

行政 文官出任地方知州;形成路、州(府)、县三级制 增设参知政事为副相

财政 设转运司统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴朝廷 三司专掌财政

军政 地方精锐部队编入禁军,定期更换驻地 枢密院专掌军政,与“三衙”分权

监察 设平行的四个路级机构,州一级增设通判与知州彼此制约 设知谏院与御史中丞分掌监察权

治国 策略 实行崇文抑武方针,文官担任枢密院长官;提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位

(3)影响

①积极:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

②局限:制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

2.社会治理

(1)官员选拔 【链接·选择性必修1·P31—32】

选官 两宋科举制度进一步发展完善,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途径

考核 制定了严格的标准考核官员

监察 承唐制设御史台,地方划分路作为监察区。重要变化是台谏合一,御史拥有了谏官的议事权,谏官拥有了御史的监察权

(2)法律教化 【链接·选择性必修1·P48】

法律 宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本

教化 ①儒学开始向基层渗透,并发展出理学,在南宋后期逐步确立统治地位,控制教育与科举,通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,深入族规、家训之中 ②宋朝以后,儒学士人以乡约教化乡里。《吕氏乡约》成为范本

(3)社会救济:宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起。设立义田、义学等族产,资助族中贫困者。 【链接·选择性必修1·P103】

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①为分散相权,北宋在中央设枢密院专掌军政,设三司专掌财政,增设门下省分掌行政权。(×)

②北宋通过分割、限制地方和宰相的权力,加强了中央集权,但却埋下了积贫积弱的隐患。(√)

③北宋通过分割、限制地方权力,成功地维护了政权的稳定。(√)

④崇文抑武是宋朝建立后的国策,是统治者反思唐代藩镇割据、武将专权的结果。(√)

2.挖掘教材——学思用

①“雪夜访普图”主要描绘了宋太祖与谋士赵普筹划统一方略的场景。(摘自必修教材P52)宋太祖的这一行程带来的结果是什么?

提示 灭掉一系列割据政权,结束了五代十国的分裂局面。

②观察“北宋中央权力分配示意图”(摘自必修教材P53)据此指出宋初加强中央集权的突出特点。

提示 分化事权。

③北宋吕大钧撰写的《吕氏乡约》中写道:“一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。”(摘自选择性必修1教材P48)据此概括这一时期“乡约”的主要内容。

提示 扬善惩恶、道德教化。

知识点二 两宋的统治危机与应对

1.边防压力与财政危机

(1)边防压力

①宋辽关系:辽朝占领了燕云十六州,几次战争后双方签订协议。北宋每年送给辽“岁币”。

②宋夏关系:西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏“岁赐”。

(2)财政危机

①“岁币”和“岁赐”数目庞大。

②养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况恶化。

2.王安石变法

(1)背景

①政治风气因循保守,行政效率低下。

②“庆历新政”以整顿官僚机构为宗旨,触犯了官僚集团的既得利益,很快失败。

(2)基本原则:加强对国家的管理和控制,达到富国强兵的目的。

(3)措施

①富国:提供农业贷款、从事商业经营等,力图在调控经济的同时开辟财源。

②强兵:希望以征兵制取代募兵制,对农民进行编制管理和军事训练。

(4)评价

①成效:达到了富国目的,增加了大笔收入。

②不足:强兵效果不明显;部分措施加重了人民的负担;统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

3.南宋的偏安

(1)建立:1127年,赵构建立南宋。

(2)南宋与金的战与和

①岳飞抗金:岳飞指挥的“岳家军”战绩卓著。

②宋金议和:1141年,订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳“岁贡”。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①庆历新政虽然失败了,但它却为王安石变法提供了更广泛的社会空间和借鉴经验。(√)

②王安石变法触犯了守旧官僚阶层的利益,最终以失败而告终。(√)

③宋辽以兄弟相称,宋夏以君臣相待,表明宋对夏保持军事优势。(×)

④宋金之间有战有和,战是短暂的,和是民族关系的主流。(√)

2.挖掘教材——学思用

①北宋统治者将募兵发展为一种有意识的“养兵”政策,认为“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。(摘自必修教材P54)这说明北宋实行募兵制的目的是什么?造成了什么后果?

提示 目的:稳定社会治安,消除动乱因素。后果:军队数量猛增,军费开支浩大,财政负担沉重。

②北宋在处理民族关系时,曾经多次向少数民族政权缴纳“岁币”“岁赐”。(摘自必修教材P53—54)北宋“以钱财换和平”的做法有什么影响?

提示 一方面,有利于民族矛盾的缓和,有利于南北经济的恢复和发展。另一方面,给人民带来了沉重的负担,也加剧了财政危机,无法从根本上解决辽夏对北宋的威胁。

3.必考概念——拓视野

绍兴和议:南宋与金在1141年订立的和约。和约规定:宋向金称臣,金册宋康王赵构为皇帝;划定疆界,东以淮河中流为界,西以大散关(陕西宝鸡西南)为界,以南属宋,以北属金;宋每年向金纳贡银、绢各25万两、匹。绍兴和议确定了宋金之间政治上的不平等关系,结束了长达10余年的战争状态,形成了南北对峙的局面。

主题一 崇文抑武——北宋的政治统治与社会治理[3年4考]

1.宋代门阀制度的衰落(2023·浙江6月选考,16)

2.宋代监察制度的特点(2023·湖南高考,4)

3.宋代的地方管理制度(2022·全国乙卷,26)

4.北宋科举制的变化(2020·全国Ⅱ卷,26)

视角1 史料证史——北宋加强中央集权

史料一 北宋前期的中枢权力机构设置,更革思路在政治实践中逐步明朗化,它清楚地体现着“权力制衡”的精神,同时使政权机构之职能分工更为明朗、责任更为集中。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

史料二 诸府置知府事一人,州、军、监亦如之。掌总理郡政……其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。通判……建隆四年(公元963年),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。……职掌倅贰郡政,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。

——摘编自[元]脱脱等《宋史》

思考(1)根据史料一,结合所学,简述北宋前期在中枢权力机构设置上这一“更革思路”的表现,并指出其目的。

提示 表现:设中书门下,为行政机构;增设参知政事,分割宰相的行政权;设枢密院,分割宰相的军政权;设三司,分割宰相的财政权。

目的:分割相权,加强皇权。

(2)根据史料二指出,宋代知府与通判的关系如何?这反映出宋代加强中央集权的什么特点?

提示 地位和关系:知府虽然总理郡政,但受通判牵制,重要公文必须与通判联署才有效;通判虽是知府的副手,但是可以监督知府,并且可以独立行使自己的权力。

特点:通过地方分权来强化中央集权。

视角2 学者研究——宋代的官员选拔与管理

史料 两宋政府颁布了多项行政法律以管理庞大的官僚群体。宋朝的科举考试开设了“明法科”,法律成为科考的重要内容。宋朝专门设置审官院负责京官和朝官的考课……宋朝扩大了御史的弹奏权和行政监督权,“台谏官许风闻言事”;地方建立监司、通判监察体系……制定《监司互监法》。皇帝亲自掌握御史的任免权,未经两任县令者,不得为御史。还颁发了《名例敕》《职制令》……对监察官的职权与活动做出了明确的规范。

——摘编自杨世鑫《法制前提下的

宋代公务员管理》

思考 根据史料,概括中国宋代官员选拔与管理的特征。

提示 以立法形式加强管理;科考增设法律考试;重视对官员的考核;监察体系完备;官员选任看重资历;以敕令形式加强监管;维护封建专制体制。

1.历史解释——宋朝加强中央集权的特点

(1)守内虚外:宋朝吸取唐朝外重内轻造成藩镇割据的教训,制定了守内虚外的国家战略,重点防范内部可能出现的隐患,而放松外部存在的威胁。这导致了宋朝在与少数民族政权的战争中几乎是屡战屡败。

(2)强干弱枝:鉴于唐朝的藩镇割据,宋朝从军事、经济等方面大规模削弱地方实力,强化中央对地方财政的控制,虽然防止了割据势力的出现,但也造成了地方实力衰弱,不利于边疆地区的防卫。

(3)分化事权:宋朝普遍分化军权、相权、地方权力,使其互相牵制,有效地加强了君主专制和中央集权,但是,分权过细,造成保守拖沓的政治风气,官员过多过滥,造成财政危机。

(4)崇文抑武:这是两宋的基本国策,一方面,文人的社会地位提高,使宋朝的文化空前繁荣;另一方面,军事人才受到打压,不利于宋朝对外战争。

2.唯物史观——辩证地评价宋代的文官政治

(1)积极性:宋代文官制度使传统的贵族政治、武人政治基本上退出了封建中国的历史舞台;宋代文官制度使权力收纵自如,无尾大不掉之虞;宋代文官制度使书院兴起,学者辈出,经学、史学、文学、科学技术等均甚发达。

(2)消极性:政出多门,效率低下;冗费增多,财政拮据;容易形成党争;头重尾轻,地方凋敝。

主题二 积贫积弱——宋代的基层治理与社会危机[4年6考]

1.宋代的社会基层治理制度(2023·广东高考,5)

2.宋代社会教化(2022·北京高考,3)

3.宋代门第观念的影响(2022·湖北高考,4)

4.中国古代乡村治理(2020·天津高考,3)

5.王安石变法措施(2020·北京高考,5)

6.王安石变法的特点(2020·山东高考,4)

视角1 史料证史——两宋的边患危机与民族关系

史料一(按:以下为宋辽澶渊之盟盟约内容):(一)宋辽维持旧疆,约为兄弟之国,辽主称宋真宗为兄,宋真宗称辽主为弟,并称萧太后为叔母;(二)宋每年给辽国银十万两,绢二十万匹,称为“岁币”。

——摘自周宝珠、陈振主编《简明宋史》

史料二 元昊称帝后,宋夏战争不断,夏军虽胜,得利不多,宋又实行经济封锁,人民“饮无茶,衣帛贵”,弄得夏国民怨沸腾……元昊不得已,乃利用宋廷急于求和的心理,通过辽国,压宋议和,经过讨价还价,宋册封夏国主,每年以“岁赐”的名义,给夏银帛茶二十万五千。

——摘自周宝珠、陈振主编《简明宋史》

思考 (1)根据史料一,概括盟约内容的特点,并指出其维系的基础。

提示 特点:政治上平等,经济上宋妥协退让。

基础:以当时双方力量对比的均势为前提。

(2)比较史料二与史料一,指出宋夏和约与宋辽盟约有何不同,说明了什么?

提示 不同:政治上西夏妥协接受册封,经济上“岁赐”的名义不同。

说明:当时西夏力量弱于宋,且双方都急于讲和。

视角2 学者观点——王安石变法的内容及评价

史料 王安石把“管桑之术”主张政府干预经济、通过官营禁榷等方式来拯救当时财政困窘的理论,发展到了新的历史高度。……王安石提出在生产流通领域创造财富的观点……劳动生财人人皆知,交流生财就属于商品经济意识,颇有超前性。……变法实践中,不仅注重“开源”,也注重“节流”……然而王安石通过垄断重要资源的生产和流通来聚敛财富,极大地扼制了民间经济的活力,不但没有解决社会总体的危机,相反还加剧了社会矛盾,以致民怨沸腾。

——摘编自谭建立《论王安石的理财思想与措施》

思考 根据史料和所学知识,概括王安石理财思想的特点及基本原则,简评王安石理财思想。

提示 特点:政府干预经济,实行官营专卖政策;重视生产和商品经济发展;开源和节流并重。

基本原则:加强国家对经济、军事和教育等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

简评:增加了政府财政收入,改变了北宋积贫的局面,促进了社会经济的发展;理财思想理念超前,善于创新,为后世经济发展提供借鉴;政府垄断经营,与民争利,压抑了社会经济活力,加剧了社会矛盾。

视角3 问题探史——宋代的社会救济与乡约教化

史料一 宋代中央负责救荒赈灾工作的有转运司、常平司……地方长官都要负责赈济事宜。宋代的赈灾救荒包括检灾和赈济两大步骤,只有通过民户诉灾、检放和抄札之后才能进入赈济程序。……还建立了福田院、居养院、安济坊、漏泽园等慈善福利机构,儿童、残疾人和普通老者也纷纷纳入了社会保障体系。宋代还鼓励民间有力之家积极出资,赈济灾荒……一定的奖励……以范仲淹为首的士大夫们兴起的义庄也是有益的补充。这种以家族为单位的社会保障体系,分解了许多社会成员的生存风险。

——摘编自杜伟《两宋社会保障探析》

史料二 宋神宗时期,乡间礼仪教化便已初见端倪。……陕西蓝田吕大忠、吕大防、吕大钧、吕大临兄弟在家为父丁忧,开创并推广《吕氏乡约》,这是礼仪下乡运动的肇始。……《吕氏乡约》制定了四个方面的行为规范:德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤。《吕氏乡约》倡导乡民互帮互助,自愿入约,并选出约正监管值守。……宋徽宗时期……编订了一部国家礼典《政和五礼新仪》……首次出现了庶人婚仪、冠仪和丧仪,官方开始推动礼仪文化向民间发展。

——摘编自李文娟《宋代乡约乡礼》

思考 (1)根据史料一,概括指出宋代社会保障(社会救济)的特点。

提示 政府重视;鼓励民间力量介入,按照一定的程序进行;社会保障的范围比较广;民间自救;救济行为频繁,而且救助体系完善。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括宋代乡间礼仪教化的途径,分析宋代乡间礼仪教化兴起的原因。

提示 途径:订立民间乡约;加强乡约监管;发挥榜样作用;制定国家礼典。

原因:经济文化高度繁荣;等级制度遭到破坏;国家大力倡导;士大夫阶层的推动;理学思想的影响;乡约简明易行。

1.历史解释——两宋时期民族关系的特点

(1)民族政权并立,如辽、北宋、夏的并立;南宋与金的并立。

(2)两宋政权的民族政策以软弱为主,多次用兵失败,对辽、西夏、金以“岁币”等方式换取和平。

(3)民族矛盾突出,两宋、辽、西夏等政权都亡于民族政权的进攻。

(4)民族交融是主流,北宋与辽、西夏分别在边境地区开设榷场进行贸易;南宋时大批契丹人、女真人进入中原地区,与汉族人民共同生活、劳动,差别逐渐缩小。

(5)民族间经济交流频繁,中原地区先进的封建生产方式不断向边疆地区扩展。

2.历史解释——乡约制度的特点和作用

(1)特点

①由民众公约,而不是官府命令。

②成文法则。中国农村的成训习俗向来是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。

③以乡为单位而不是以县为单位,从小处着手,易收功效。

④以聚会的形式,使乡人相亲,淳厚风俗。

(2)作用

①乡约制度的实行,使封建统治者所倡导的道德规范和要求为广大民众所内化,从而起到了巨大的教化作用。

②有利于维护社会秩序,加强基层社会治理。

③有利于发展生产。

④促进了儒家文化和传统道德的传播。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要上P53“史料阅读”改编)北宋名臣范祖禹指出:“唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!”这说明宋初政制( )

A.有利于维护政权稳定 B.强化了各级机构权力

C.增强了军队的战斗力 D.引发了严重财政危机

答案 A

2.(据中外历史纲要上P54“历史纵横”改编)通过普遍招募方式组建军队的做法开始于唐玄宗时期,北宋统治者则将募兵发展为一种有意识的“养兵”政策,提出“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。这一措施( )

A.确保了北宋王朝的安宁

B.造成财政状况日益恶化

C.形成藩镇割据势力

D.通过王安石变法彻底改变

答案 B

解析 据材料可知,北宋募兵过滥致使军队数量不断增加,导致军费直线上升,造成财政状况日益恶化,故选B项;该做法造成了北宋冗兵冗费的情况,不利于王朝的统治,无法确保北宋王朝的安宁,排除A项;北宋初期通过“权、钱、兵”等措施加强对地方的控制,解决了藩镇割据的隐患,排除C项;王安石对农民进行编制管理和军事训练,希望恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制,但强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终,排除D项。

3.(据中外历史纲要上P55“学思之窗”改编)关于王安石变法,与王安石同朝为官的刘挚说:“二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。”据此可知,变法( )

A.达到了富国强兵的目的

B.造成统治集团内部分裂

C.操之过急加重百姓负担

D.动摇了北宋的统治基础

答案 C

解析 根据“二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下”可得出这种观点认为变法太着急了,增加了百姓负担,C项正确;强兵的目的没有达到,排除A项;B、D项不是材料的观点,排除。故选C项。

4.(据中外历史纲要上P57“问题探究”改编)宋代学者叶适在《水心别集》中说:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。”作者意在强调( )

A.唐朝地方制度的严重失误

B.唐朝后期藩镇割据动乱频发

C.宋初有效解决了割据问题

D.宋朝加强集权措施存在弊端

答案 D

解析 由“虽能自安,而有大不可安者”可得,作者认为宋代为了防止藩镇割据的弊端,采取加强中央集权的措施,实际上又产生了新的弊端,故选D项;题干作者的意图不是强调唐代地方制度的严重失误,而是说明宋代在防止唐代藩镇割据弊端的过程中,又产生了新的弊端,排除A项;题干表达的重点是宋代出现的新问题,而不是唐朝后期藩镇割据动乱频发的问题,排除B项;由“虽能自安,而有大不可安者”可知,这不是强调宋代有效解决了藩镇割据的问题,而是强调解决前代问题的同时又产生了新的问题,排除C项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 宋代政治制度的运转

1.(2023·湖南高考,4)宋仁宗下诏废郭皇后。御史中丞孔道辅、谏官范仲淹等以“后无过不可废”,跪求奏对。仁宗遣宰相吕夷简告知他们皇后应废的理由。事后,孔道辅等遭贬黜,朝廷诏令御史、谏官不得“相率请对”。这反映了宋代( )

A.皇帝家事不容外朝官员置疑

B.士大夫政治降低了皇帝权威

C.御史与谏官职能有混通趋势

D.宰相已沦为君主专制的工具

答案 C

解析 材料中宋仁宗废后遭到御史和谏官的反对,最后御史和谏官受到了惩罚,并且皇帝对御史和谏官的职能进行了限制,不允许他们“相率请对”,结合所学知识可知,宋朝监察制度的一个重要变化是台谏合一,即材料反映了宋代御史与谏官职能的混通趋势,故选C项。皇帝并不是因为御史和谏官置疑家事而对其加以贬黜,排除A项。材料中皇帝有绝对的权威,B项无从体现,排除。材料并未涉及宰相职能的变化,且“已沦为”的说法过于绝对,排除D项。

命题点2 宋代通判的作用

2.(2022·全国乙卷,26)宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是( )

A.规范地方行政 B.防止武人干政

C.提升军事能力 D.削弱州府权力

答案 A

解析 题干信息重点阐释了通判的建制员额和职责权限。宋代的通判,由中央派出,对中央负责,具有协理政事、审核把关、权力监督等作用,这有助于规范行政程序、弥补知州(府)不足、避免重大失误以及防止权力滥用,因此“主要目的”是规范地方行政,故A项正确。

命题点3 宋代的基层治理

3.(2023·广东高考,5)王夫之在《宋论》中评论历史上某一基层制度时,认为聚乡村之民成兵达不到御敌的目的,贼寇一旦来袭,乡民便携家散去,“非什保之所能制”。这一基层制度是( )

A.邻保制度 B.保甲制度

C.十家牌法 D.里甲制度

答案 B

解析 据材料“《宋论》”可知,题干涉及时间是宋朝,据所学可知,王安石变法时期实行保甲制度,B项正确;邻保制度是唐朝的,排除A项;十家牌法是明朝的,排除C项;里甲制度是清朝的,排除D项。故选B项。

命题点4 宋代的社会教化

4.(2022·北京高考,3)北宋中期,各地知州积极修建亭台馆榭以供民众游玩,甚至将其作为一项重要政务。欧阳修《丰乐亭记》载:“夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。”范仲淹曾在名胜“严子陵钓台”边修建先贤祠堂以“咏其风”,认为这样“有大功于名教”。上述材料佐证了北宋( )

A.注重推行社会教化 B.放松了对经济的控制

C.鼓励文学艺术创作 D.实行崇文抑武的方针

答案 A

解析 据材料“夫宣上恩德,以与民共乐”“有大功于名教”可知,北宋士大夫积极修建亭台馆榭以供民众游玩,其目的是推行社会教化,故选A项;材料强调北宋士大夫积极修建亭台馆榭以推行社会教化,不涉及经济控制问题,得不出“放松”的结论,排除B项;修建亭台馆榭与鼓励文学艺术创作无关,排除C项;崇文抑武与材料不符,排除D项。

同课章节目录