课时23 辛亥革命与共和制的确立 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲

文档属性

| 名称 | 课时23 辛亥革命与共和制的确立 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 433.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 19:52:42 | ||

图片预览

文档简介

课时23 辛亥革命与共和制的确立

【考点定位】

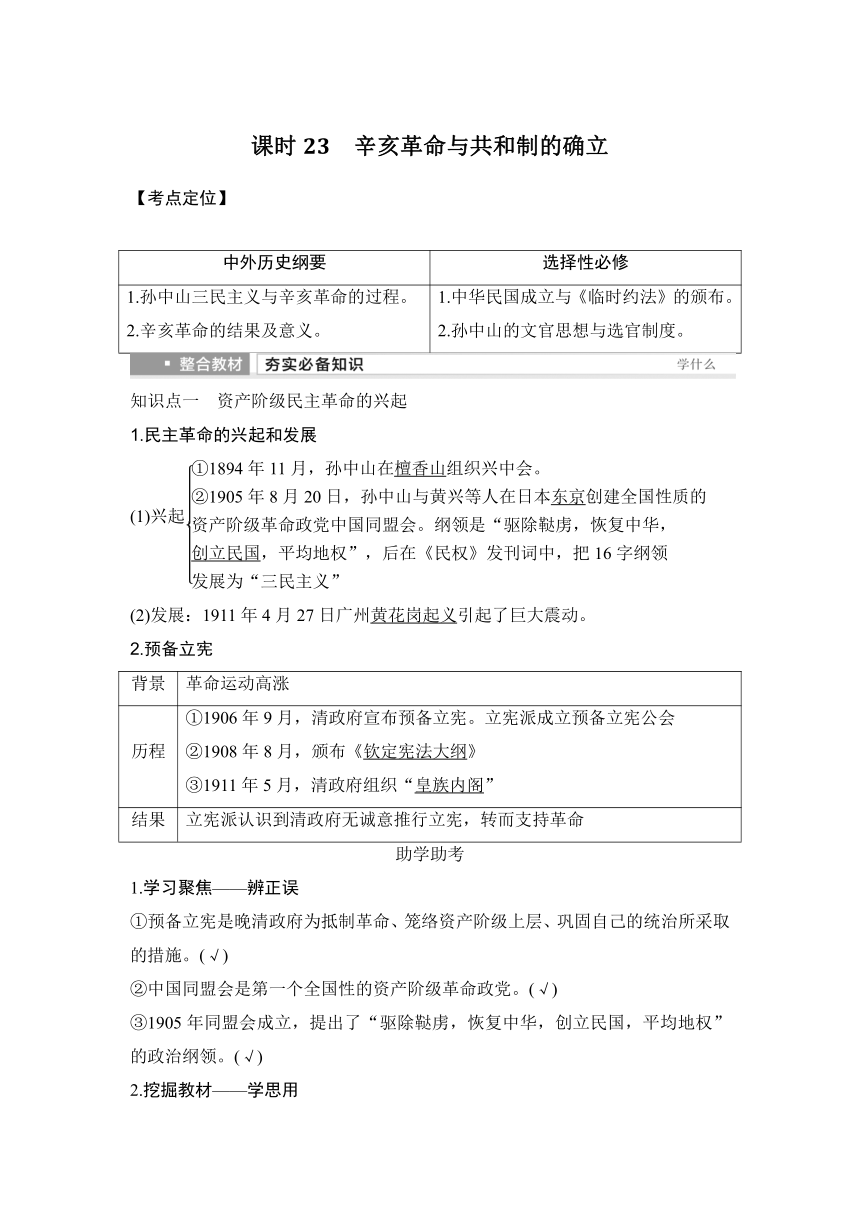

中外历史纲要 选择性必修

1.孙中山三民主义与辛亥革命的过程。 2.辛亥革命的结果及意义。 1.中华民国成立与《临时约法》的颁布。 2.孙中山的文官思想与选官制度。

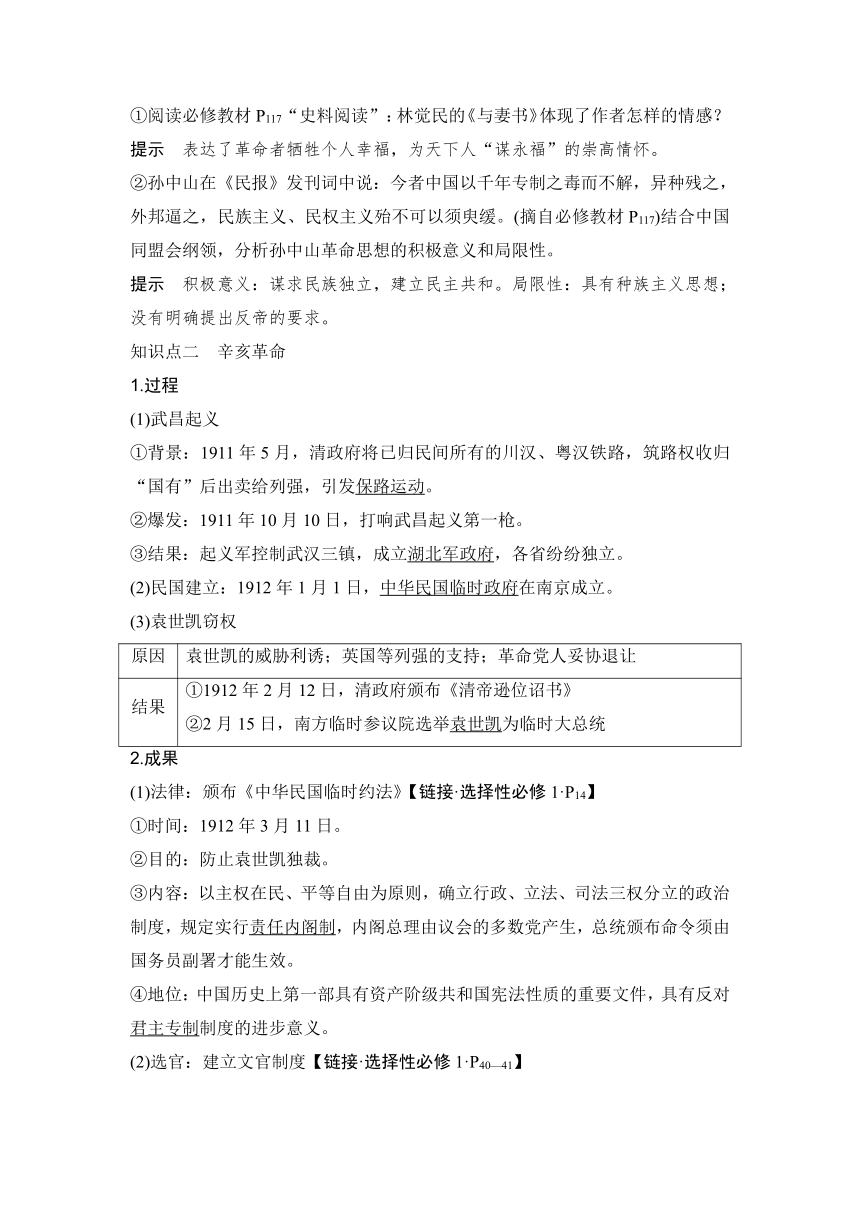

知识点一 资产阶级民主革命的兴起

1.民主革命的兴起和发展

(1)兴起

(2)发展:1911年4月27日广州黄花岗起义引起了巨大震动。

2.预备立宪

背景 革命运动高涨

历程 ①1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立预备立宪公会 ②1908年8月,颁布《钦定宪法大纲》 ③1911年5月,清政府组织“皇族内阁”

结果 立宪派认识到清政府无诚意推行立宪,转而支持革命

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①预备立宪是晚清政府为抵制革命、笼络资产阶级上层、巩固自己的统治所采取的措施。(√)

②中国同盟会是第一个全国性的资产阶级革命政党。(√)

③1905年同盟会成立,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领。(√)

2.挖掘教材——学思用

①阅读必修教材P117“史料阅读”:林觉民的《与妻书》体现了作者怎样的情感?

提示 表达了革命者牺牲个人幸福,为天下人“谋永福”的崇高情怀。

②孙中山在《民报》发刊词中说:今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。(摘自必修教材P117)结合中国同盟会纲领,分析孙中山革命思想的积极意义和局限性。

提示 积极意义:谋求民族独立,建立民主共和。局限性:具有种族主义思想;没有明确提出反帝的要求。

知识点二 辛亥革命

1.过程

(1)武昌起义

①背景:1911年5月,清政府将已归民间所有的川汉、粤汉铁路,筑路权收归“国有”后出卖给列强,引发保路运动。

②爆发:1911年10月10日,打响武昌起义第一枪。

③结果:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府,各省纷纷独立。

(2)民国建立:1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立。

(3)袁世凯窃权

原因 袁世凯的威胁利诱;英国等列强的支持;革命党人妥协退让

结果 ①1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》 ②2月15日,南方临时参议院选举袁世凯为临时大总统

2.成果

(1)法律:颁布《中华民国临时约法》【链接·选择性必修1·P14】

①时间:1912年3月11日。

②目的:防止袁世凯独裁。

③内容:以主权在民、平等自由为原则,确立行政、立法、司法三权分立的政治制度,规定实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生,总统颁布命令须由国务员副署才能生效。

④地位:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

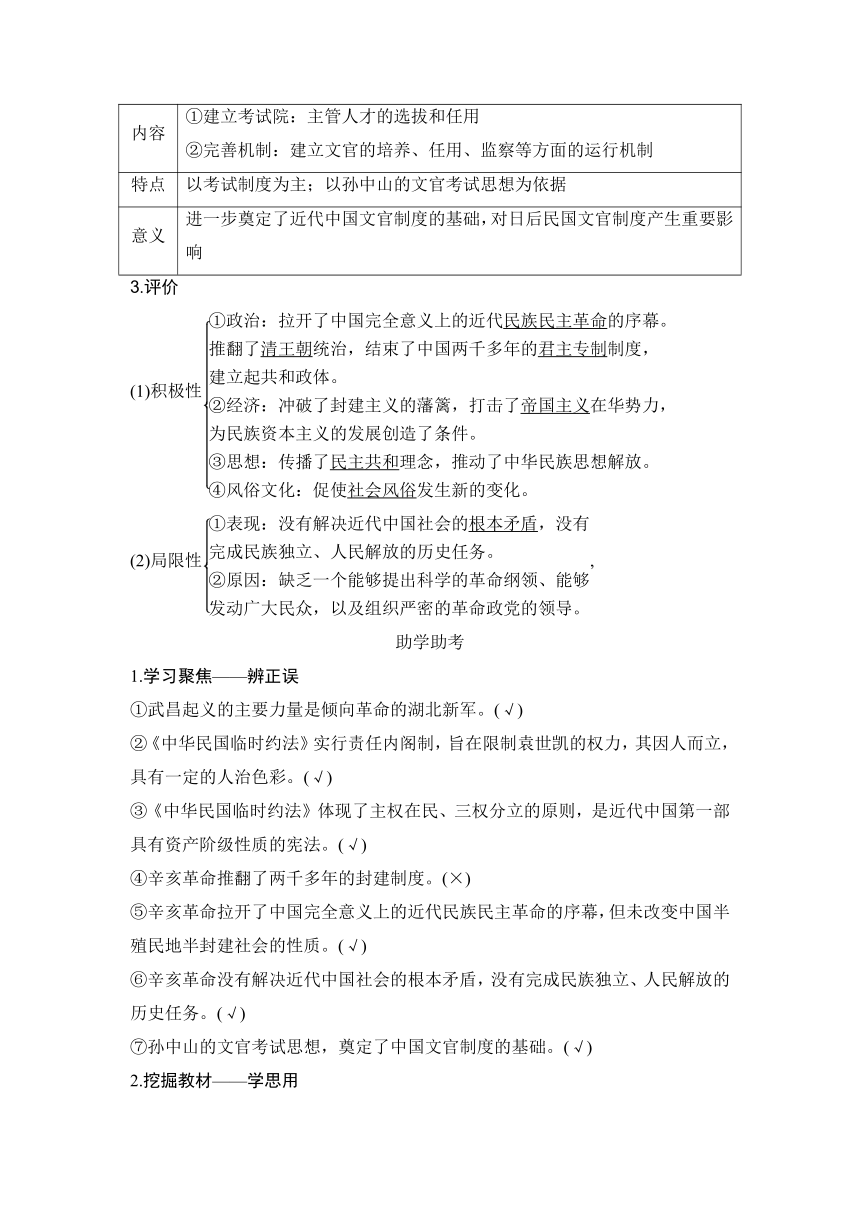

(2)选官:建立文官制度【链接·选择性必修1·P40—41】

内容 ①建立考试院:主管人才的选拔和任用 ②完善机制:建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制

特点 以考试制度为主;以孙中山的文官考试思想为依据

意义 进一步奠定了近代中国文官制度的基础,对日后民国文官制度产生重要影响

3.评价

(1)积极性

(2)局限性,

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①武昌起义的主要力量是倾向革命的湖北新军。(√)

②《中华民国临时约法》实行责任内阁制,旨在限制袁世凯的权力,其因人而立,具有一定的人治色彩。(√)

③《中华民国临时约法》体现了主权在民、三权分立的原则,是近代中国第一部具有资产阶级性质的宪法。(√)

④辛亥革命推翻了两千多年的封建制度。(×)

⑤辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,但未改变中国半殖民地半封建社会的性质。(√)

⑥辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。(√)

⑦孙中山的文官考试思想,奠定了中国文官制度的基础。(√)

2.挖掘教材——学思用

①1911年5月9日,清政府宣布“铁路国有”政策,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路收归国有,但没有退还补偿先前投入的民间资本,由此引发了四川保路运动。(摘自必修教材P118)保路运动和武昌起义的爆发有何关系?

提示 清政府为镇压四川保路运动,将湖北新军西调,造成武汉地区兵力空虚,给武昌起义创造了条件。

②“哼,皇上没啦,总算大改良了吧?”这是老舍名剧《茶馆》中人物李三的一句台词,李三感叹的“大改良”主要是指什么?

提示 结束了中国两千多年的君主专制制度,建立中华民国。

3.必考概念——拓视野

湖北军政府:1911年10月11日,在武昌起义胜利以后,革命党人建立的中华民国湖北军政府,即“中华民国军政府鄂军都督府”。这是辛亥革命时期建立的第一个省级革命政权。在南京临时政府成立之前,被各省公认为临时中央军政府。曾颁布“中华民国鄂州约法”等一系列进步意义的政策和法令。

主题一 民主丰碑——辛亥革命[3年10考]

1.辛亥革命思想宣传的特点(2023·全国甲卷,28)

2.辛亥革命的背景(2023·新课标卷,29)

3.辛亥革命的特点(2022·天津高考,6)

4.1911年学校教员对辛亥革命的态度(2022·江苏高考,7)

5.郭沫若对孙中山的评价(2022·海南高考,6)

6.辛亥革命的影响(2021·北京高考,7)

7.辛亥革命爆发的经济条件(2021·湖南高考,8)

8.孙中山的三民主义思想(2021·广东高考,7)

9.中国共产党对辛亥革命的评价(2021·浙江6月选考,11)

10.孙中山的革命思想(2021·浙江1月选考,11)

视角1 史料证史——资产阶级革命的兴起

史料 辛亥革命是伴随着中国近代社会结构和民众社会心理的嬗变而来的。其中最值得注意的:一个是民族工商业的兴起,民族资产阶级和工人阶级队伍扩大;一个是近代知识分子群的形成。由此,新的政治观念和意识形态相应地产生出来。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

思考 根据史料,从唯物史观角度阐释辛亥革命爆发的原因。

提示 经济基础决定上层建筑。经济上,民族资本主义的发展,为民族资产阶级和工人阶级队伍扩大奠定了物质基础,这为辛亥革命创造了经济和阶级条件。

社会存在决定社会意识,社会意识又反作用于社会存在。随着民族资本主义的发展和民族资产阶级力量的壮大,出现了要求推翻封建专制统治的思想,这为辛亥革命创造了思想理论条件。

视角2 学者观点——辛亥革命的特点

史料 以南京临时国会为中心舞台,惜阴堂为幕后磋商场所,南北通过谈判、妥协与法制程序,终于完成了清朝政权向民国的和平转移。有学者将此称为中国版的“光荣革命”,我看是恰如其分的。我们看到,辛亥革命政权转移等一切重大政治议题,都经过了国会,没有打大仗,减少了流血,这是值得高度评价的。

——袁刚《“国会”与辛亥革命》

思考 根据史料回答,为什么把辛亥革命称为中国版的“光荣革命”?采取这种方式实现政权转移有何价值?

提示 原因:以国会为中心,采用谈判、妥协、法制的形式和平转移政权。

价值:避免社会动荡,有利于社会稳定。

1.唯物史观——辛亥革命爆发的必然性与偶然性

(1)必然性

①经济基础:清末“新政”“预备立宪”,客观上促进了资本主义的发展,促使资产阶级力量发展。

②思想基础:资产阶级民主革命思想的广泛传播,特别是西方的天赋人权、自由平等学说的影响。

③组织基础:1894年革命团体(兴中会)的建立和1905年资产阶级革命政党(同盟会)的成立,明确提出了资产阶级的革命纲领——三民主义。

④军事基础:同盟会发动黄花岗起义等一系列武装起义,推动了民主革命进入高潮。

(2)偶然性:利用清政府调湖北新军入川镇压四川保路运动,湖北防务空虚的有利时机,武昌革命党人率先起义,引发了辛亥革命。

2.唯物史观——辛亥革命中的妥协智慧

(1)辛亥革命在武昌起义后通过谈判、协商及彼此间利益让渡解决了当时的矛盾和冲突,结束了两千多年的君主专制统治,建立了中华民国,称之为中国式的“光荣革命”。这种结果是当时清政府、革命派、袁世凯、英国等列强各方、各派势力妥协的结果。

(2)这种妥协有效避免了更大规模的刀兵之乱,维护了国家统一,具有进步性。

①辛亥革命是汉族和满族及其他民族之间的妥协与和解。民族矛盾及民族关系得到妥善处理,保证了祖国领土的完整统一。

②南方革命政权和清朝皇室之间的政治妥协与和解,避免了长时间的社会动荡与流血牺牲。

③孙中山与袁世凯之间的权力妥协与和解。

主题二 共和奠基——中华民国的建立[4年3考]

1.《中华民国临时约法》的内容(2023·浙江1月选考,7)

2.民主共和制的建立(2022·湖北高考,7)

3.中华民国的成立(2020·全国Ⅲ卷,29)

视角1 学者观点——《中华民国临时约法》的影响

史料 《中华民国临时约法》是一部典型的民权宪法,第一次比较充分地体现了规范国家权力、保障国民权利的宪政理念,从而开启了中国近代立宪的新篇章。它以根本法的形式确认了主权在民的资产阶级民主共和制度,否定了统治中国2000多年之久的封建主义的专制制度,从而树立了帝制非法和共和合法的观念,促进了民主主义潮流的大发展和人民思想的大解放。

——摘编自袁兵喜《权利与权力的规制:

〈中华民国临时约法〉之宪政理念》

思考 根据史料,结合所学,说明《中华民国临时约法》在“规范国家权力、保障国民权利”方面的主要体现,并指出该“约法”的历史地位。

提示 体现:按三权分立原则构建政治体制;实行责任内阁制;民国主权属于国民全体;国民享有人身、言论等项自由和权利。

地位:中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件(或成为近代中国民主化进程的一座丰碑)。

视角2 学者研究——辛亥革命与社会转型

史料 辛亥革命直接催化了中国近代国家形态与多元一体民族的形成,推动了中国向近代国家与近代民族的成功转型。它使古老的中国由“家天下”的王朝国家,转化为具有共和性质的现代主权国家;它使过去以汉族为中心、以“夷夏之别”来构成民族级差序列的古代民族转化为具有近代意义的、多元一体的中华民族……由此建构了新的近代国家与民族架构,在制度与宪法方面完成了古代国家向近代国家的转型。

——李禹阶《辛亥革命与中国近代

国家和民族的转型》

思考 根据史料及所学知识,分析说明辛亥革命是如何建构新的近代国家与民族架构的。

提示 近代国家形态:由家天下到共和主权;颁布《中华民国临时约法》,确立民主共和制,实行责任内阁制和三权分立等。近代民族架构:从以汉族为中心的古代民族到多元一体的中华民族形成;旧三民主义到新三民主义,民族主义主张五族共和、民族平等。

1.历史解释——对《中华民国临时约法》的评价

(1)进步性:传播共和理念和法治思想,提出资产阶级标榜的民主、自由、平等等思想,提出了构建共和国的“三权分立”、内阁制等治国理念,具有防止封建专制的进步意义。

(2)局限性:共和政体照搬西方,缺乏实施的政治基础;条文中两院职权不明,造成了后来的府院之争;因人改法(总统制改为内阁制),损害了法律的权威性,为后来的废除和拒绝执行《中华民国临时约法》埋下隐患;单纯通过约法来限制专制,太过理想化,在当时的中国举步维艰。

2.唯物史观——辛亥革命推动近代中国社会的转型

(1)从帝国到民国:从政治史的角度看,辛亥革命推翻了腐朽的清王朝,埋葬了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国,具有划时代的历史意义。

(2)从臣民到国民:辛亥革命使社会生活发生巨变,自由、平等、博爱的风气兴起。剪辫易服、废止缠足、废除跪拜和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

(3)从君权神授到民主共和:辛亥革命是一场深刻的思想启蒙运动,从此,民主共和的观念逐渐深入人心,开阔了人们的视野,提高了人们的政治热情。

(4)从工商末业到实业救国:辛亥革命动摇了封建的经济基础,在社会上掀起了一股兴办实业的热潮,对中国工业化的发展起了推动作用。

(5)从人治到法治:1912年颁布的《中华民国临时约法》,在中国政治民主化进程中具有里程碑式的意义。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要上P117“学思之窗”改编)孙中山在《民报》发刊词中指出:“今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深,而去之易……诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。”据此推断,孙中山认为( )

A.中国工商业不发达难以实现民生主义

B.民族和政治革命比社会革命更重要

C.政治与社会革命的目标可以迅速实现

D.中国的民生问题较欧美国家更容易解决

答案 D

解析 材料中没有提到中国工商业,故A项错误;材料中“诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役”可知民族和政治革命、社会革命同等重要,故B项错误;根据材料“而民生主义……而去之易”得出政治与社会革命的目标不能迅速实现,故C项错误;根据材料“而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深”得出中国的民生问题较欧美国家更容易解决,故D项正确。

2.(据中外历史纲要上P116“历史纵横”改编)清末新政改革官制、编练新军,倡导创办工商企业,废科举、兴办学堂。其目的是挽救风雨飘摇的清王朝,但事与愿违。预备立宪产生的“皇族内阁”更是让立宪派与其离心。清政府的一系列措施产生的影响不包括( )

A.社会矛盾进一步激化 B.袁世凯篡夺革命果实

C.立宪派转而支持革命 D.民族资本主义迅速发展

答案 B

3.(据中外历史纲要上P118“教材知识”改编)武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。据此可知( )

A.封建帝制退出历史舞台 B.革命形势迅猛发展

C.民主共和观念深入人心 D.军阀割据局面形成

答案 B

解析 根据材料“武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立”并结合所学可知,辛亥革命(武昌起义)后,清政府的统治土崩瓦解,革命形势迅猛发展,故选B项。

4.(据中外历史纲要上P119“教材知识”改编)1912年3月11日,南京临时参议院颁布《中华民国临时约法》,规定:中华民国主权属于全体国民。其实质意义在于( )

A.否定封建君主专制 B.确立民主共和政体

C.实现自由民主法治 D.传播民主共和观念

答案 A

【练·高考真题//明考向】

命题点1 资产阶级革命思想的传播

1.(2023·全国甲卷,28)清末,陈去病在《论戏剧之有益》一文中说:“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出( )

A.传统戏曲的演出逐渐衰落

B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段

D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

答案 C

解析 根据材料“以作《革命军》《驳康书》……《自由血》者殆千万倍”可知,陈去病认为与其利用文字宣传反清斗争,不如利用群众喜闻乐见的戏剧形式来宣传革命,故选C项;材料没有涉及传统戏曲和戏曲对象的变化,排除A、B项;材料反映出通过戏曲宣传革命思想,D项与材料主旨不符,排除。

命题点2 民主革命思想的发展

2.(2022·江苏高考,7)1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思想的味儿”,是“真人绝对不露相的”。这里的“光头”体现了( )

A.腐儒的趣味 B.智者的个性

C.青年的时尚 D.革命的态度

答案 D

解析 据材料中“1911年”可判断为辛亥革命的背景,从材料“教员虽然剪了辫子”,但“捧着古书”、没有“种族思想”和“民权思想”等信息,表明教员只是表面上顺应革命形势,但在思想观念上却没有什么变化,选D项。其对“种族”“民权”的态度与趣味、个性、时尚无关,排除A、B、C三项。

命题点3 辛亥革命的成果及影响

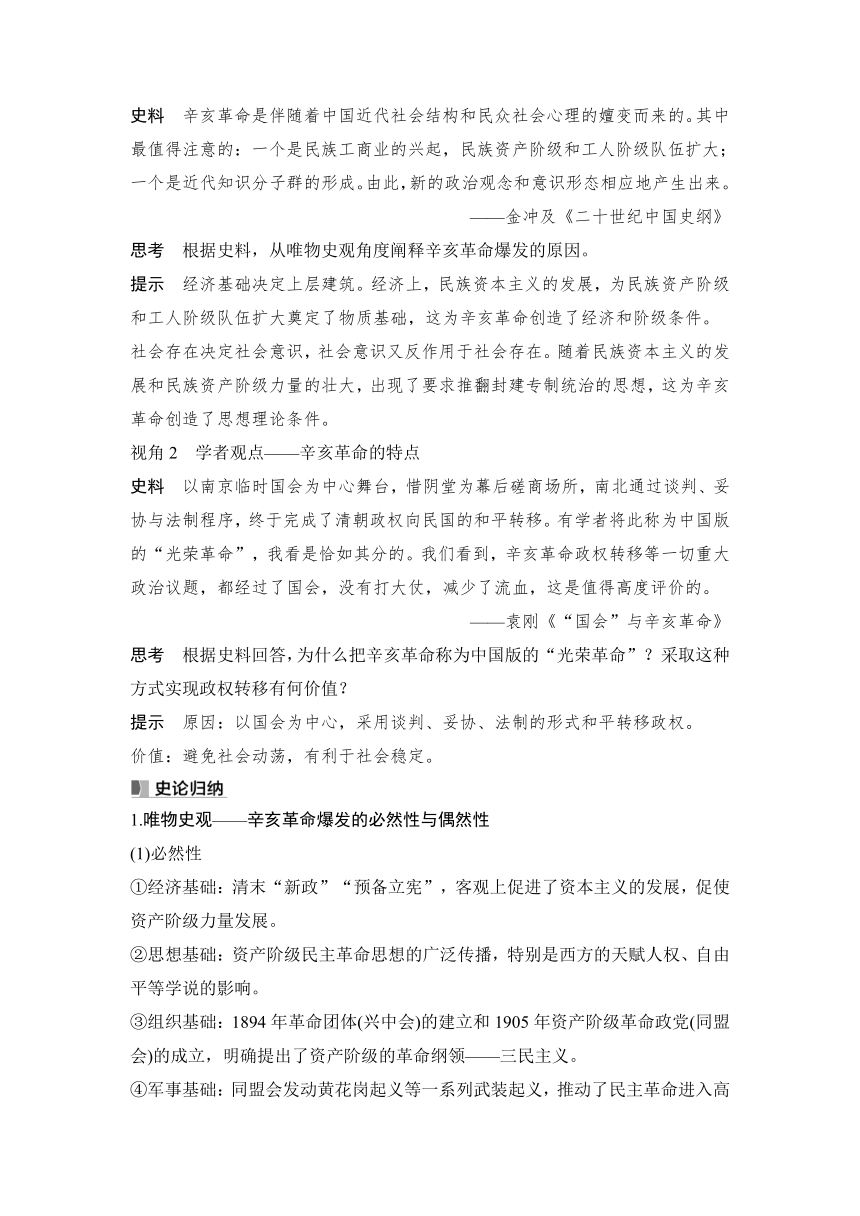

3.(2022·湖北高考,7)下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A.流露出对社会嬗变的失落情感

B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象

D.表达作者投身革命的坚定立场

答案 B

解析 据材料“国旗五色炳耀通衢”“黄帜青龙销声匿迹”可知,1912年1月1日,中华民国临时政府成立,以五色旗为国旗,取代了“黄帜青龙(大清国旗)”,这本质上是从帝制到共和的时代变化,故选B项;由材料“乍更新岁气象万千”可见,“失落”说法未体现,排除A项;社会景象指五色旗取代了“黄帜青龙”,是现象,不是材料强调的重点,排除C项;从材料“五色炳耀通衢”“黄帜青龙销声匿迹”中看不出其对革命的态度,得不出其“表达作者投身革命的坚定立场”的结论,排除D项。

【考点定位】

中外历史纲要 选择性必修

1.孙中山三民主义与辛亥革命的过程。 2.辛亥革命的结果及意义。 1.中华民国成立与《临时约法》的颁布。 2.孙中山的文官思想与选官制度。

知识点一 资产阶级民主革命的兴起

1.民主革命的兴起和发展

(1)兴起

(2)发展:1911年4月27日广州黄花岗起义引起了巨大震动。

2.预备立宪

背景 革命运动高涨

历程 ①1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立预备立宪公会 ②1908年8月,颁布《钦定宪法大纲》 ③1911年5月,清政府组织“皇族内阁”

结果 立宪派认识到清政府无诚意推行立宪,转而支持革命

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①预备立宪是晚清政府为抵制革命、笼络资产阶级上层、巩固自己的统治所采取的措施。(√)

②中国同盟会是第一个全国性的资产阶级革命政党。(√)

③1905年同盟会成立,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领。(√)

2.挖掘教材——学思用

①阅读必修教材P117“史料阅读”:林觉民的《与妻书》体现了作者怎样的情感?

提示 表达了革命者牺牲个人幸福,为天下人“谋永福”的崇高情怀。

②孙中山在《民报》发刊词中说:今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。(摘自必修教材P117)结合中国同盟会纲领,分析孙中山革命思想的积极意义和局限性。

提示 积极意义:谋求民族独立,建立民主共和。局限性:具有种族主义思想;没有明确提出反帝的要求。

知识点二 辛亥革命

1.过程

(1)武昌起义

①背景:1911年5月,清政府将已归民间所有的川汉、粤汉铁路,筑路权收归“国有”后出卖给列强,引发保路运动。

②爆发:1911年10月10日,打响武昌起义第一枪。

③结果:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府,各省纷纷独立。

(2)民国建立:1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立。

(3)袁世凯窃权

原因 袁世凯的威胁利诱;英国等列强的支持;革命党人妥协退让

结果 ①1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》 ②2月15日,南方临时参议院选举袁世凯为临时大总统

2.成果

(1)法律:颁布《中华民国临时约法》【链接·选择性必修1·P14】

①时间:1912年3月11日。

②目的:防止袁世凯独裁。

③内容:以主权在民、平等自由为原则,确立行政、立法、司法三权分立的政治制度,规定实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生,总统颁布命令须由国务员副署才能生效。

④地位:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

(2)选官:建立文官制度【链接·选择性必修1·P40—41】

内容 ①建立考试院:主管人才的选拔和任用 ②完善机制:建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制

特点 以考试制度为主;以孙中山的文官考试思想为依据

意义 进一步奠定了近代中国文官制度的基础,对日后民国文官制度产生重要影响

3.评价

(1)积极性

(2)局限性,

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①武昌起义的主要力量是倾向革命的湖北新军。(√)

②《中华民国临时约法》实行责任内阁制,旨在限制袁世凯的权力,其因人而立,具有一定的人治色彩。(√)

③《中华民国临时约法》体现了主权在民、三权分立的原则,是近代中国第一部具有资产阶级性质的宪法。(√)

④辛亥革命推翻了两千多年的封建制度。(×)

⑤辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,但未改变中国半殖民地半封建社会的性质。(√)

⑥辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。(√)

⑦孙中山的文官考试思想,奠定了中国文官制度的基础。(√)

2.挖掘教材——学思用

①1911年5月9日,清政府宣布“铁路国有”政策,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路收归国有,但没有退还补偿先前投入的民间资本,由此引发了四川保路运动。(摘自必修教材P118)保路运动和武昌起义的爆发有何关系?

提示 清政府为镇压四川保路运动,将湖北新军西调,造成武汉地区兵力空虚,给武昌起义创造了条件。

②“哼,皇上没啦,总算大改良了吧?”这是老舍名剧《茶馆》中人物李三的一句台词,李三感叹的“大改良”主要是指什么?

提示 结束了中国两千多年的君主专制制度,建立中华民国。

3.必考概念——拓视野

湖北军政府:1911年10月11日,在武昌起义胜利以后,革命党人建立的中华民国湖北军政府,即“中华民国军政府鄂军都督府”。这是辛亥革命时期建立的第一个省级革命政权。在南京临时政府成立之前,被各省公认为临时中央军政府。曾颁布“中华民国鄂州约法”等一系列进步意义的政策和法令。

主题一 民主丰碑——辛亥革命[3年10考]

1.辛亥革命思想宣传的特点(2023·全国甲卷,28)

2.辛亥革命的背景(2023·新课标卷,29)

3.辛亥革命的特点(2022·天津高考,6)

4.1911年学校教员对辛亥革命的态度(2022·江苏高考,7)

5.郭沫若对孙中山的评价(2022·海南高考,6)

6.辛亥革命的影响(2021·北京高考,7)

7.辛亥革命爆发的经济条件(2021·湖南高考,8)

8.孙中山的三民主义思想(2021·广东高考,7)

9.中国共产党对辛亥革命的评价(2021·浙江6月选考,11)

10.孙中山的革命思想(2021·浙江1月选考,11)

视角1 史料证史——资产阶级革命的兴起

史料 辛亥革命是伴随着中国近代社会结构和民众社会心理的嬗变而来的。其中最值得注意的:一个是民族工商业的兴起,民族资产阶级和工人阶级队伍扩大;一个是近代知识分子群的形成。由此,新的政治观念和意识形态相应地产生出来。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

思考 根据史料,从唯物史观角度阐释辛亥革命爆发的原因。

提示 经济基础决定上层建筑。经济上,民族资本主义的发展,为民族资产阶级和工人阶级队伍扩大奠定了物质基础,这为辛亥革命创造了经济和阶级条件。

社会存在决定社会意识,社会意识又反作用于社会存在。随着民族资本主义的发展和民族资产阶级力量的壮大,出现了要求推翻封建专制统治的思想,这为辛亥革命创造了思想理论条件。

视角2 学者观点——辛亥革命的特点

史料 以南京临时国会为中心舞台,惜阴堂为幕后磋商场所,南北通过谈判、妥协与法制程序,终于完成了清朝政权向民国的和平转移。有学者将此称为中国版的“光荣革命”,我看是恰如其分的。我们看到,辛亥革命政权转移等一切重大政治议题,都经过了国会,没有打大仗,减少了流血,这是值得高度评价的。

——袁刚《“国会”与辛亥革命》

思考 根据史料回答,为什么把辛亥革命称为中国版的“光荣革命”?采取这种方式实现政权转移有何价值?

提示 原因:以国会为中心,采用谈判、妥协、法制的形式和平转移政权。

价值:避免社会动荡,有利于社会稳定。

1.唯物史观——辛亥革命爆发的必然性与偶然性

(1)必然性

①经济基础:清末“新政”“预备立宪”,客观上促进了资本主义的发展,促使资产阶级力量发展。

②思想基础:资产阶级民主革命思想的广泛传播,特别是西方的天赋人权、自由平等学说的影响。

③组织基础:1894年革命团体(兴中会)的建立和1905年资产阶级革命政党(同盟会)的成立,明确提出了资产阶级的革命纲领——三民主义。

④军事基础:同盟会发动黄花岗起义等一系列武装起义,推动了民主革命进入高潮。

(2)偶然性:利用清政府调湖北新军入川镇压四川保路运动,湖北防务空虚的有利时机,武昌革命党人率先起义,引发了辛亥革命。

2.唯物史观——辛亥革命中的妥协智慧

(1)辛亥革命在武昌起义后通过谈判、协商及彼此间利益让渡解决了当时的矛盾和冲突,结束了两千多年的君主专制统治,建立了中华民国,称之为中国式的“光荣革命”。这种结果是当时清政府、革命派、袁世凯、英国等列强各方、各派势力妥协的结果。

(2)这种妥协有效避免了更大规模的刀兵之乱,维护了国家统一,具有进步性。

①辛亥革命是汉族和满族及其他民族之间的妥协与和解。民族矛盾及民族关系得到妥善处理,保证了祖国领土的完整统一。

②南方革命政权和清朝皇室之间的政治妥协与和解,避免了长时间的社会动荡与流血牺牲。

③孙中山与袁世凯之间的权力妥协与和解。

主题二 共和奠基——中华民国的建立[4年3考]

1.《中华民国临时约法》的内容(2023·浙江1月选考,7)

2.民主共和制的建立(2022·湖北高考,7)

3.中华民国的成立(2020·全国Ⅲ卷,29)

视角1 学者观点——《中华民国临时约法》的影响

史料 《中华民国临时约法》是一部典型的民权宪法,第一次比较充分地体现了规范国家权力、保障国民权利的宪政理念,从而开启了中国近代立宪的新篇章。它以根本法的形式确认了主权在民的资产阶级民主共和制度,否定了统治中国2000多年之久的封建主义的专制制度,从而树立了帝制非法和共和合法的观念,促进了民主主义潮流的大发展和人民思想的大解放。

——摘编自袁兵喜《权利与权力的规制:

〈中华民国临时约法〉之宪政理念》

思考 根据史料,结合所学,说明《中华民国临时约法》在“规范国家权力、保障国民权利”方面的主要体现,并指出该“约法”的历史地位。

提示 体现:按三权分立原则构建政治体制;实行责任内阁制;民国主权属于国民全体;国民享有人身、言论等项自由和权利。

地位:中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件(或成为近代中国民主化进程的一座丰碑)。

视角2 学者研究——辛亥革命与社会转型

史料 辛亥革命直接催化了中国近代国家形态与多元一体民族的形成,推动了中国向近代国家与近代民族的成功转型。它使古老的中国由“家天下”的王朝国家,转化为具有共和性质的现代主权国家;它使过去以汉族为中心、以“夷夏之别”来构成民族级差序列的古代民族转化为具有近代意义的、多元一体的中华民族……由此建构了新的近代国家与民族架构,在制度与宪法方面完成了古代国家向近代国家的转型。

——李禹阶《辛亥革命与中国近代

国家和民族的转型》

思考 根据史料及所学知识,分析说明辛亥革命是如何建构新的近代国家与民族架构的。

提示 近代国家形态:由家天下到共和主权;颁布《中华民国临时约法》,确立民主共和制,实行责任内阁制和三权分立等。近代民族架构:从以汉族为中心的古代民族到多元一体的中华民族形成;旧三民主义到新三民主义,民族主义主张五族共和、民族平等。

1.历史解释——对《中华民国临时约法》的评价

(1)进步性:传播共和理念和法治思想,提出资产阶级标榜的民主、自由、平等等思想,提出了构建共和国的“三权分立”、内阁制等治国理念,具有防止封建专制的进步意义。

(2)局限性:共和政体照搬西方,缺乏实施的政治基础;条文中两院职权不明,造成了后来的府院之争;因人改法(总统制改为内阁制),损害了法律的权威性,为后来的废除和拒绝执行《中华民国临时约法》埋下隐患;单纯通过约法来限制专制,太过理想化,在当时的中国举步维艰。

2.唯物史观——辛亥革命推动近代中国社会的转型

(1)从帝国到民国:从政治史的角度看,辛亥革命推翻了腐朽的清王朝,埋葬了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国,具有划时代的历史意义。

(2)从臣民到国民:辛亥革命使社会生活发生巨变,自由、平等、博爱的风气兴起。剪辫易服、废止缠足、废除跪拜和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

(3)从君权神授到民主共和:辛亥革命是一场深刻的思想启蒙运动,从此,民主共和的观念逐渐深入人心,开阔了人们的视野,提高了人们的政治热情。

(4)从工商末业到实业救国:辛亥革命动摇了封建的经济基础,在社会上掀起了一股兴办实业的热潮,对中国工业化的发展起了推动作用。

(5)从人治到法治:1912年颁布的《中华民国临时约法》,在中国政治民主化进程中具有里程碑式的意义。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要上P117“学思之窗”改编)孙中山在《民报》发刊词中指出:“今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深,而去之易……诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。”据此推断,孙中山认为( )

A.中国工商业不发达难以实现民生主义

B.民族和政治革命比社会革命更重要

C.政治与社会革命的目标可以迅速实现

D.中国的民生问题较欧美国家更容易解决

答案 D

解析 材料中没有提到中国工商业,故A项错误;材料中“诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役”可知民族和政治革命、社会革命同等重要,故B项错误;根据材料“而民生主义……而去之易”得出政治与社会革命的目标不能迅速实现,故C项错误;根据材料“而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深”得出中国的民生问题较欧美国家更容易解决,故D项正确。

2.(据中外历史纲要上P116“历史纵横”改编)清末新政改革官制、编练新军,倡导创办工商企业,废科举、兴办学堂。其目的是挽救风雨飘摇的清王朝,但事与愿违。预备立宪产生的“皇族内阁”更是让立宪派与其离心。清政府的一系列措施产生的影响不包括( )

A.社会矛盾进一步激化 B.袁世凯篡夺革命果实

C.立宪派转而支持革命 D.民族资本主义迅速发展

答案 B

3.(据中外历史纲要上P118“教材知识”改编)武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。据此可知( )

A.封建帝制退出历史舞台 B.革命形势迅猛发展

C.民主共和观念深入人心 D.军阀割据局面形成

答案 B

解析 根据材料“武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立”并结合所学可知,辛亥革命(武昌起义)后,清政府的统治土崩瓦解,革命形势迅猛发展,故选B项。

4.(据中外历史纲要上P119“教材知识”改编)1912年3月11日,南京临时参议院颁布《中华民国临时约法》,规定:中华民国主权属于全体国民。其实质意义在于( )

A.否定封建君主专制 B.确立民主共和政体

C.实现自由民主法治 D.传播民主共和观念

答案 A

【练·高考真题//明考向】

命题点1 资产阶级革命思想的传播

1.(2023·全国甲卷,28)清末,陈去病在《论戏剧之有益》一文中说:“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出( )

A.传统戏曲的演出逐渐衰落

B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段

D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

答案 C

解析 根据材料“以作《革命军》《驳康书》……《自由血》者殆千万倍”可知,陈去病认为与其利用文字宣传反清斗争,不如利用群众喜闻乐见的戏剧形式来宣传革命,故选C项;材料没有涉及传统戏曲和戏曲对象的变化,排除A、B项;材料反映出通过戏曲宣传革命思想,D项与材料主旨不符,排除。

命题点2 民主革命思想的发展

2.(2022·江苏高考,7)1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思想的味儿”,是“真人绝对不露相的”。这里的“光头”体现了( )

A.腐儒的趣味 B.智者的个性

C.青年的时尚 D.革命的态度

答案 D

解析 据材料中“1911年”可判断为辛亥革命的背景,从材料“教员虽然剪了辫子”,但“捧着古书”、没有“种族思想”和“民权思想”等信息,表明教员只是表面上顺应革命形势,但在思想观念上却没有什么变化,选D项。其对“种族”“民权”的态度与趣味、个性、时尚无关,排除A、B、C三项。

命题点3 辛亥革命的成果及影响

3.(2022·湖北高考,7)下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A.流露出对社会嬗变的失落情感

B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象

D.表达作者投身革命的坚定立场

答案 B

解析 据材料“国旗五色炳耀通衢”“黄帜青龙销声匿迹”可知,1912年1月1日,中华民国临时政府成立,以五色旗为国旗,取代了“黄帜青龙(大清国旗)”,这本质上是从帝制到共和的时代变化,故选B项;由材料“乍更新岁气象万千”可见,“失落”说法未体现,排除A项;社会景象指五色旗取代了“黄帜青龙”,是现象,不是材料强调的重点,排除C项;从材料“五色炳耀通衢”“黄帜青龙销声匿迹”中看不出其对革命的态度,得不出其“表达作者投身革命的坚定立场”的结论,排除D项。

同课章节目录