课时42 中古时期的亚洲和古代非洲与美洲 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲

文档属性

| 名称 | 课时42 中古时期的亚洲和古代非洲与美洲 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 275.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 20:31:31 | ||

图片预览

文档简介

课时42 中古时期的亚洲和古代非洲与美洲

【考点定位】

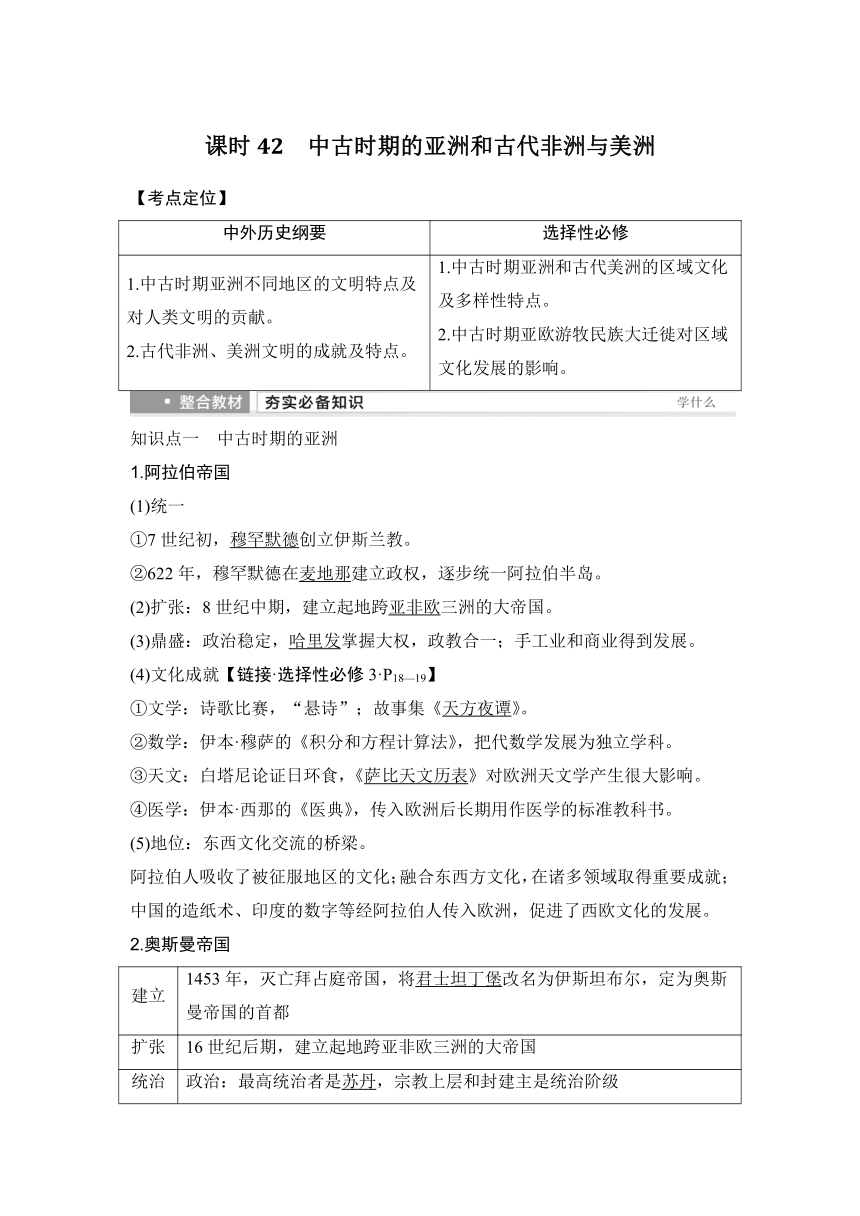

中外历史纲要 选择性必修

1.中古时期亚洲不同地区的文明特点及对人类文明的贡献。 2.古代非洲、美洲文明的成就及特点。 1.中古时期亚洲和古代美洲的区域文化及多样性特点。 2.中古时期亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响。

知识点一 中古时期的亚洲

1.阿拉伯帝国

(1)统一

①7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。

②622年,穆罕默德在麦地那建立政权,逐步统一阿拉伯半岛。

(2)扩张:8世纪中期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(3)鼎盛:政治稳定,哈里发掌握大权,政教合一;手工业和商业得到发展。

(4)文化成就【链接·选择性必修3·P18—19】

①文学:诗歌比赛,“悬诗”;故事集《天方夜谭》。

②数学:伊本·穆萨的《积分和方程计算法》,把代数学发展为独立学科。

③天文:白塔尼论证日环食,《萨比天文历表》对欧洲天文学产生很大影响。

④医学:伊本·西那的《医典》,传入欧洲后长期用作医学的标准教科书。

(5)地位:东西文化交流的桥梁。

阿拉伯人吸收了被征服地区的文化;融合东西方文化,在诸多领域取得重要成就;中国的造纸术、印度的数字等经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

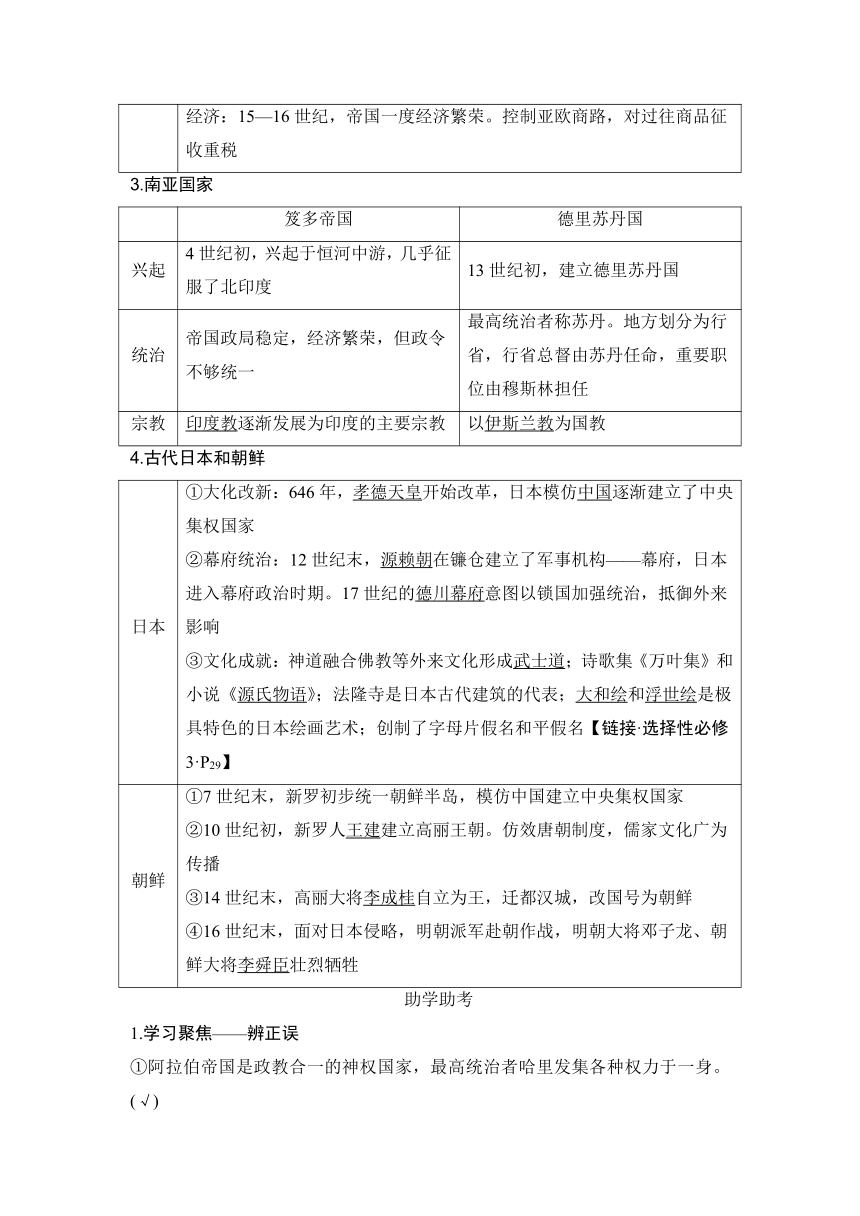

2.奥斯曼帝国

建立 1453年,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都

扩张 16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

统治 政治:最高统治者是苏丹,宗教上层和封建主是统治阶级

经济:15—16世纪,帝国一度经济繁荣。控制亚欧商路,对过往商品征收重税

3.南亚国家

笈多帝国 德里苏丹国

兴起 4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度 13世纪初,建立德里苏丹国

统治 帝国政局稳定,经济繁荣,但政令不够统一 最高统治者称苏丹。地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任

宗教 印度教逐渐发展为印度的主要宗教 以伊斯兰教为国教

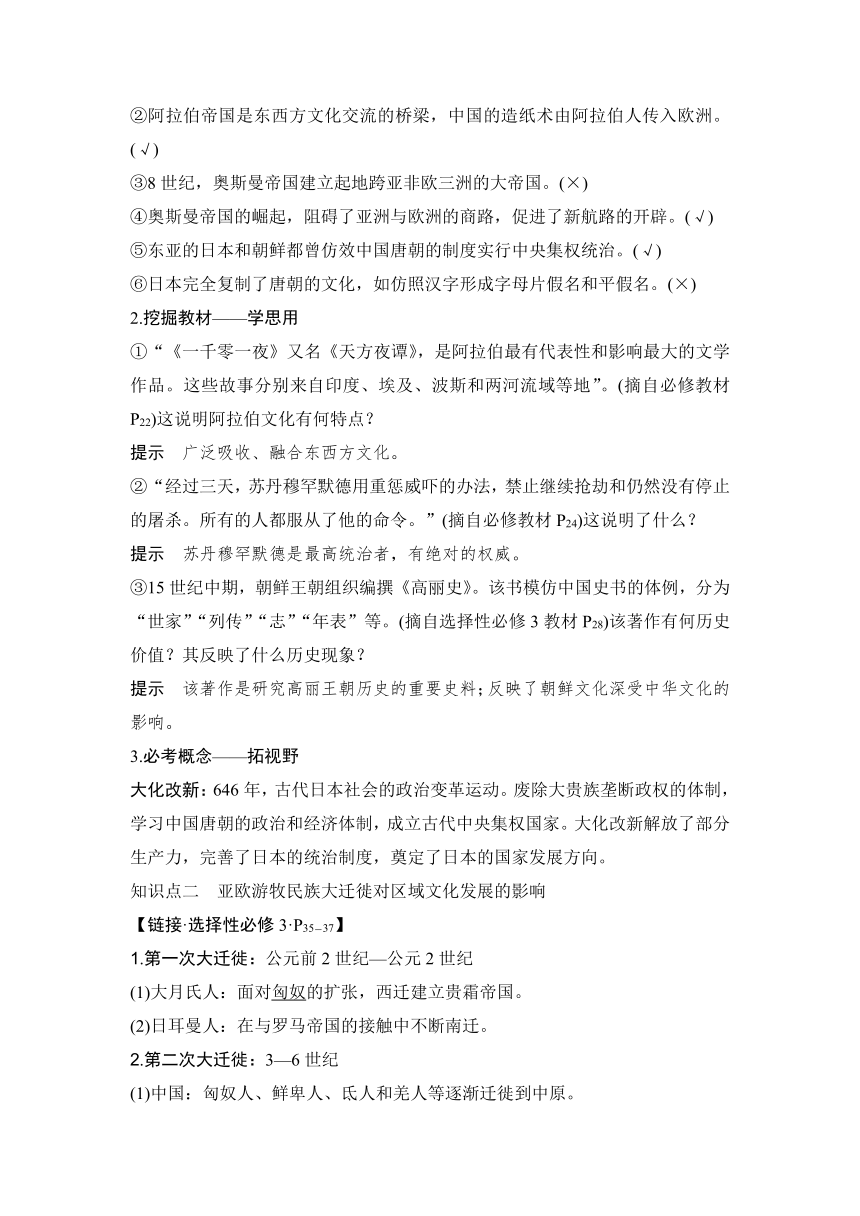

4.古代日本和朝鲜

日本 ①大化改新:646年,孝德天皇开始改革,日本模仿中国逐渐建立了中央集权国家 ②幕府统治:12世纪末,源赖朝在镰仓建立了军事机构——幕府,日本进入幕府政治时期。17世纪的德川幕府意图以锁国加强统治,抵御外来影响 ③文化成就:神道融合佛教等外来文化形成武士道;诗歌集《万叶集》和小说《源氏物语》;法隆寺是日本古代建筑的代表;大和绘和浮世绘是极具特色的日本绘画艺术;创制了字母片假名和平假名【链接·选择性必修3·P29】

朝鲜 ①7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家 ②10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝。仿效唐朝制度,儒家文化广为传播 ③14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜 ④16世纪末,面对日本侵略,明朝派军赴朝作战,明朝大将邓子龙、朝鲜大将李舜臣壮烈牺牲

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①阿拉伯帝国是政教合一的神权国家,最高统治者哈里发集各种权力于一身。(√)

②阿拉伯帝国是东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术由阿拉伯人传入欧洲。(√)

③8世纪,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。(×)

④奥斯曼帝国的崛起,阻碍了亚洲与欧洲的商路,促进了新航路的开辟。(√)

⑤东亚的日本和朝鲜都曾仿效中国唐朝的制度实行中央集权统治。(√)

⑥日本完全复制了唐朝的文化,如仿照汉字形成字母片假名和平假名。(×)

2.挖掘教材——学思用

①“《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品。这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地”。(摘自必修教材P22)这说明阿拉伯文化有何特点?

提示 广泛吸收、融合东西方文化。

②“经过三天,苏丹穆罕默德用重惩威吓的办法,禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。”(摘自必修教材P24)这说明了什么?

提示 苏丹穆罕默德是最高统治者,有绝对的权威。

③15世纪中期,朝鲜王朝组织编撰《高丽史》。该书模仿中国史书的体例,分为“世家”“列传”“志”“年表”等。(摘自选择性必修3教材P28)该著作有何历史价值?其反映了什么历史现象?

提示 该著作是研究高丽王朝历史的重要史料;反映了朝鲜文化深受中华文化的影响。

3.必考概念——拓视野

大化改新:646年,古代日本社会的政治变革运动。废除大贵族垄断政权的体制,学习中国唐朝的政治和经济体制,成立古代中央集权国家。大化改新解放了部分生产力,完善了日本的统治制度,奠定了日本的国家发展方向。

知识点二 亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

【链接·选择性必修3·P35-37】

1.第一次大迁徙:公元前2世纪—公元2世纪

(1)大月氏人:面对匈奴的扩张,西迁建立贵霜帝国。

(2)日耳曼人:在与罗马帝国的接触中不断南迁。

2.第二次大迁徙:3—6世纪

(1)中国:匈奴人、鲜卑人、氐人和羌人等逐渐迁徙到中原。

(2)欧洲:日耳曼人灭亡了西罗马帝国。

(3)阿拉伯人:8世纪中期,建立起地跨亚、非、欧三洲的阿拉伯帝国。

3.亚欧游牧民族大迁徙的影响

(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。

(3)各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

知识点三 古代非洲和美洲

1.古代非洲文明

西非 西非班图人培育出甜高粱、西瓜和棉花等农作物,驯养牛,引进绵羊和山羊等,掌握冶铁技术

马里:征服加纳后,成为西非最强大的国家;廷巴克图成为西非重要的文化中心

桑海:攻灭马里,确立西非的霸主地位;16世纪达于极盛

东非 4世纪,阿克苏姆王国进入鼎盛时期,成为地区强国

10—15世纪,产生了一系列国家,比较著名的有桑给巴尔、蒙巴萨和摩加迪沙等

南非 11世纪末,班图人建立津巴布韦国家;14—15世纪,津巴布韦进入鼎盛时期

2.古代美洲文明

玛雅文明 (中美洲) 政治 建立众多城市国家。氏族首领、贵族和祭司构成统治阶级

经济 以种植玉米为主;制造精美陶器

文化 建造金字塔庙宇,发明独特文字,采用20进制,知道“零”的概念

阿兹特克 文明(墨西 哥地区) 兴起 发展 14世纪兴起,16世纪进入鼎盛时期

政治 上层阶级垄断官职,掌握军队

经济 以农业为基础,发明“浮动园地”

城市 特诺奇蒂特兰作为都城,全城水渠和道路纵横交错

印加文明 (南美洲) 兴起 发展 12世纪,印加人以库斯科为都城建立国家;13世纪逐渐崛起;15世纪末16世纪初,发展到鼎盛

政治 最高统治者是国王,拥有行政、立法和军事大权。地方分四大政区,由贵族充任长官

经济 政府编制详细的人口调查表,修建完善的道路系统

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①非洲是古代农业的发源地之一,西非的班图人培育出了玉米、西瓜和棉花等农作物。(×)

②阿克苏姆王国是在今埃塞俄比亚地区建立的古代非洲文明古国。(√)

③欧洲基督教的传入,促进了东非桑给巴尔、蒙巴萨和摩加迪沙等东非国家的兴起。(×)

④古代美洲的玛雅人发明“浮动园地”,以扩大耕地面积。(×)

⑤古代玛雅人建造了用于祭祀的金字塔庙宇,这是其留给后人的伟大文明遗产。(√)

⑥古代美洲的玛雅文明、阿兹特克文明和印加文明都位于现在的中美洲。(×)

⑦美洲的金字塔是神庙的塔基或举行宗教仪式的场所;埃及的金字塔是国王的陵墓,体现了国王的至上权威。(√)

2.挖掘教材——学思用

①大津巴布韦是古津巴布韦国家都城的遗址,由石块垒砌而成。它是南部非洲文明的代表。(摘自必修教材P29)据此说明早期的津巴布韦人可能掌握了哪些知识?

提示 可能已经掌握了建筑学、几何学和力学等方面的复杂知识。

②印第安人从湖中捞起淤泥,堆积在固定于水中的木排上,形成浮动园地,甚至每年可以从中获得7次收成。马丘比丘城遗址位于安第斯山脉,充分展现了印加人高超的建筑艺术。(摘自必修教材P31)这些反映了什么现象?

提示 印第安人创造了辉煌灿烂的古代美洲文明。

③4世纪中后期,遭到匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻占罗马城。(摘自选择性必修3教材P36)这体现了亚欧游牧民族大迁徙产生了怎样的影响?

提示 改变了亚欧大陆的政治格局,新的国家崛起。

3.必考概念——拓视野

玛雅金字塔:玛雅金字塔不是国王的陵墓,而是一种塔庙。玛雅人很早就修建高大的建筑物。他们用大量泥土堆积成巨大的台基,在台基上再修建神庙,形状与埃及的金字塔相似,但功能完全不同:那里被视为神降临人世的地方。为便于神灵下降、祭司登上台基接近神灵,土堆四周修建石阶。每逢重大节日,人们聚集在台基四周举行仪式。玛雅金字塔中最著名的是库库尔坎金字塔。

主题一 多元共融——中古时期的亚洲文明[3年1考]

古代日本土地制度的特点 (2023·湖南高考,12)

视角1 名家说史——阿拉伯帝国的地位

史料 阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质,阿拉伯文化是东西方文化的综合和创新。埃及、叙利亚、美索不达米亚、波斯、希腊诸地的文化,都在阿拉伯帝国时代得到了广泛的接触和交流。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

思考 根据史料及所学知识,归纳阿拉伯帝国文化的特点及阿拉伯帝国在沟通世界经济文化中的作用。

提示 特点:将东西方文化进行兼容并包,结合阿拉伯人的风俗、语言和宗教传统,创造出独特的阿拉伯文化。

作用:通过陆上和海上丝绸之路,成为东西方贸易的中转站;传播各民族文化,成为东西方交流的友好使者和桥梁;对东西方经济文化发展均作出了巨大贡献。

视角2 史料证史——奥斯曼帝国的特点

史料 奥斯曼次子奥尔汉(1285—1359年)统治时期,初步确立了奥斯曼帝国的一些基本制度。奥斯曼帝国的制度深受阿拉伯帝国阿拔斯王朝和塞尔柱国家的影响,以伊斯兰教为立国的基础,《古兰经》是一切权力和法律的最终根据。奥尔汉开始使用苏丹的称号,苏丹是国家元首,也是最高宗教领袖。奥尔汉任命其兄阿拉丁为维齐(宰相),下设大法官、财政官、掌玺大臣、近卫军团长、海军司令等,这些官员为国务会议(迪万)的成员。

——吕嘉《世界中世纪政治史》

思考 根据史料,简要概括奥斯曼帝国政权结构的基本特点。

提示 政教合一的封建国家;苏丹既是国家元首,也是最高宗教领袖;具有一套完整的官僚行政体制。

视角3 学者研究——印度文化的特点

史料 印度文化在世界文化中的地位是很突出的,它的影响很大……中国的佛教就是从印度传来的,然后又通过朝鲜传到了日本,影响了日本文化。印度文化的影响向南,包括了越南、柬埔寨、老挝,所有的东南亚,泰国、缅甸不言而喻,受影响的还有印度尼西亚。我说的影响,不仅是指宗教的影响,还包括印度文学、艺术和哲学。

——摘编自张光璘、李铮编《季羡林论印度文化》

思考 根据史料并结合所学知识,概括印度文化的突出特点,并归纳印度文化的世界影响。

提示 突出特点:以宗教为中心,宗教对政治和人们的观念有重要影响。

世界影响:印度的语言、文字、艺术、思想、宗教以及风俗习惯等在东南亚产生了广泛的影响;佛教文化渗入东南亚社会生活的各个方面;印度的巴利文对东南亚国家的文字发展也产生了重要影响。

1.历史解释——阿拉伯帝国对世界文化的贡献

2.历史解释——古代印度文化的特点

(1)以宗教为中心。印度文学、艺术、音乐、舞蹈、雕刻、政治法律的制定、道德观念的形成、各民族的风俗习惯,都是在宗教的影响下产生和发展起来的。

(2)佛教在印度文化中占据重要地位。印度的戏剧、电影和音乐、舞蹈等剧本,大多以大团圆结尾,这是它们贯穿着善有善报,恶有恶报的因果报应思想的结果。

(3)印度文化另一个特点是以诗代史。印度人至今尚未写出一部完整的属于全印度人民的历史书,这与古印度人善于以诗代史有关。印度最为著名的两部史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》就是以诗代史的代表作。

(4)印度文化具有多样性。印度文化是在不断吸收异族文化的过程中丰富和发展起来的,呈现出举世罕见的多样性。

(5)包容性。印度对所有的外来文化均采取兼收并蓄的方式,所以,印度所有的不同类型的地域文化、语言文化和宗教文化里,既或多或少地保留着各种不同的外来文化成分,又与外来文化融为一体。

主题二 自成体系——古代非洲与美洲[3年3考]

1.古代非洲传统司法的特点 (2023·海南高考,10)

2.古代美洲的文明成就 (2023·浙江6月选考,11)

3.古代美洲印第安人的文明 (2023·浙江1月选考,11)

视角1 史料证史——古代非洲文明

史料一 西非很早就和北非诸国有贸易关系。西非内地不产盐,大部分食盐需从外部输入。北非地区南缘有许多产盐区,用骆驼驮载南运,比较方便。西非盛产黄金,而控制北非的无论是罗马帝国,还是阿拉伯帝国,商品货币关系都较为发达,需要大量黄金。这就构成了西非与北非贸易的基础。8世纪以来,与撒哈拉南缘相接的西非地区,通过繁荣的贸易来往,不仅在经济上富裕起来,而且受到北非文化的影响。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

史料二 大津巴布韦的石头城墙厚5米,高10米,里面有很多石头建造的高塔、王宫和公共建筑物,它是位于赞比西河和林波波河之间的庞大王国的都城。15世纪末期是其发展规模最大的时期,大约有1.8万人居住在大津巴布韦石建筑群的周围。居住在大津巴布韦的国王控制着内地与沿海之间的贸易并对贸易征税。他们组织黄金、象牙、奴隶和土特产品从产地运到沿海。

——摘编自[美]杰里·本特利、[美]赫伯特·

齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

思考 (1)根据史料一,分析8世纪以来西非逐渐走向繁荣的历史条件。

提示 与北非贸易的扩大;金矿资源的进一步开发;拜占庭帝国、阿拉伯帝国等先进文化经北非向西非传播和渗透。

(2)根据史料二,分析13—15世纪大津巴布韦的社会发展状况。

提示 城市建筑水平较高;人口较多,规模较大;商品经济发展,对外贸易发达,大津巴布韦创造出了较高的区域文明。

视角2 学者观点——古代美洲文明

史料一 随着人口的增长,岛屿变得非常拥挤,阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积。……阿兹特克人的势力建立在持久备战的基础上。所有男人都要携带武器;国家军火库始终备有武器,供需要时使用。凭借有效的军事机器,阿兹特克人从其臣民那里榨取到数量惊人的贡物。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 印第安人认为,整个世界都由各种各样的神统治,他们必须小心侍奉这些神灵,方能得到神对他们这些弱小生灵的保护……宗教信仰上的极度混乱状态,从侧面反映印第安人各文明之间的交往极度缺乏,加上几乎没有文字,语言杂乱,交通工具缺少,更加剧了各文明的孤立,生产力也就难以迅速发展。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安

文明的特点》

思考 (1)根据史料一和所学知识,概括美洲的阿兹特克人的政治、经济特点。

提示 特点:政治方面,崇尚战争;经济方面,发明了“浮动园地”的农耕方式。

(2)根据史料二,概括指出古代印第安文明的主要特点。

提示 生产力发展缓慢;多神崇拜的原始宗教盛行;各文明间极度缺乏交往;社会文明发展水平较低。

1.历史解释——古代非洲文明的特点

(1)发展缓慢:撒哈拉沙漠以南的非洲是人类的发祥地之一。非洲古代文明的发展受制于地理隔绝和恶劣的自然环境,发展较为缓慢。

(2)独具特色:非洲经过了自身的长期发展演变和吸收、借鉴相邻地区的文明成就,形成了具有较高发展水平的非洲文明。如东非出现了城市国家,对外贸易兴盛。西非盛产黄金,马里和桑海一度强大,更是产生了独具特色的大津巴布韦文化。

2.历史解释——古代美洲文化的特点

(1)有悠久的历史。欧洲殖民者到来之前,美洲的印第安人就已创造出自己独特的文化。

(2)涉及众多领域,取得辉煌的成就。农业、宗教、自然科学、艺术等方面都有重要成就。

(3)对世界影响非常大。如玉米、马铃薯等重要农作物传播到世界各个地方。

(4)分布范围比较广泛。玛雅文化、阿兹特克文化、印加文化等覆盖了中美洲和南美洲地区。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要下P23“学思之窗”改编)有学者指出,巴格达城的码头,停泊着各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船。市场上有从中国运来的瓷器和丝绸;从印度和马来群岛运来的香料和矿物;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡和毛皮;从非洲东部运来的象牙和黑奴。据此可知( )

A.阿拉伯帝国沟通了世界的贸易往来

B.奥斯曼帝国控制了东西方贸易通道

C.新航路开辟使得三角贸易逐渐盛行

D.工业革命后英国成为世界贸易中心

答案 A

2.(据中外历史纲要下P23—24“教材知识”改编)15世纪中期,奥斯曼帝国占领君士坦丁堡及叙利亚等地后,基本上控制了东西方之间几条主要的商路,对过往商品征收高达35%的关税,而来自东方的香料早已成为西方人日常生活的必需品。由此可知,奥斯曼帝国的重税政策( )

A.直接影响了西欧人的日常生活

B.削弱了奥斯曼帝国的经济实力

C.成为了开辟新航路的精神动力

D.阻断了东西方之间的贸易往来

答案 A

解析 奥斯曼帝国控制了东西方之间几条主要的商路,对过往商品征收高达35%的关税,香料价格的上涨,必然影响西欧人的日常生活,A项正确;重税政策一定程度上增强了奥斯曼帝国的经济实力,排除B项;开辟新航路的精神动力是人文主义鼓励冒险精神,以及传播天主教,排除C项;“阻断了”表述绝对,此时东西方仍有贸易往来,排除D项。故选A项。

3.(据中外历史纲要下P28“史料阅读”改编)14世纪,摩洛哥旅行家伊本·白图泰对摩加迪沙有如下描绘:当地出产的布匹,以摩加迪沙布出名,是无上珍品,运销埃及等地。据此可知摩加迪沙( )

A.吸收被征服地区的思想文化

B.农业的发展较快

C.成为东西方文化交流的中心

D.工商业比较繁荣

答案 D

解析 据材料“当地出产的布匹,以摩加迪沙布出名,是无上珍品,运销埃及等地”,可以看出摩加迪沙的布匹非常出名,并且远销埃及等地,说明摩加迪沙的工商业比较繁荣,D项正确。

4.(据中外历史纲要下P29“学思之窗”改编)有学者认为,事实上,不同地区独立地发明了农业,这些地区远至公元前5000年的中国黄河流域和公元前3000年的中美洲……考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000至公元前600年期间存在过早期的炼铁活动,这时西亚技术尚未传播到埃及。在这里,学者强调( )

A.古代文明之间的交往

B.农业手工业是文明的主要成果

C.文明起源是多中心的

D.农业畜牧业是文明产生的前提

答案 C

解析 由材料“不同地区独立地发明了农业”可知农业起源有多个地区,即文明起源是多中心的,C项正确;古代文明之间的交往与材料“这时西亚技术尚未传播到埃及”“不同地区独立地发明了农业”不符,排除A项;材料没有将文明的主要成果进行比较,体现不出农业手工业是文明的主要成果,排除B项;材料没有提到畜牧业,排除D项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 古代日本的土地制度

1.(2023·湖南高考,12)公元723年,日本太政官奏:“百姓渐多,田地窄狭。望请劝课天下,开辟田畴。其有新造沟池营开垦者,不限多少,给传三世。若逐旧沟池,给其一身。”天皇准奏。这( )

A.反映了灌溉技术进步 B.动摇了土地公有原则

C.体现了天皇地位提高 D.推动了庄园制度发展

答案 B

解析 日本太政官说的话体现出当时日本人口增长,田地数量不足,需要政府鼓励开垦荒地,开垦的荒地可以由后代继承,这就是事实上的土地私有。土地私有的不断发展,动摇了土地公有制,故选B项。材料的主旨并非灌溉技术,排除A项。材料无法体现天皇地位的提高,排除C项。10世纪时,日本的庄园制度逐渐形成,与材料时间不符,排除D项。命题点2 古代非洲的司法实践

2.(2023·海南高考,10)撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,诉讼当事人除列举事实外,还可广泛援引谚语,比如“勿因黑猩猩丑就杀死它”“到癞蛤蟆家做客只能自贬身份”等,善用谚语的一方往往更占优势。有学者认为,当地谚语的效力相当于英美法系中的法律箴言。据此可知( )

A.文化传统影响司法实践

B.风俗习惯奠定立法基础

C.程序公正助推法律进步

D.遵循先例成为审判原则

答案 A

解析 谚语是文化传统的一部分,撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时当地谚语具有法律箴言的作用,这表明文化传统影响司法实践,A项正确。材料并未涉及立法,排除B项;谚语影响司法实践并不是程序公开的表现,排除C项;材料未涉及审判中遵循先例的内容,排除D项。

命题点3 印第安文明的成就

3.(2023·浙江1月选考,11)在欧洲殖民者到来之前,印第安人的社会生活以使用石器工具和直接占用资源为特征,他们信奉万物有灵,并创造出自己独特的文化。下列项中,属于印第安人独特文化成就的有( )

①创造了玛雅文字 ②建造羽蛇神金字塔

③发明数字符号“0” ④广泛使用马拉战车

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

答案 A

解析 玛雅人创造了玛雅文字,羽蛇神金字塔是玛雅文明中最神秘和充满智慧的建筑之一,①②都是印第安人独特的文化成就,A项正确;古印度人发明数字符号“0”,公元前2千纪起,以印欧人为主体的游牧部落凭借马和马拉战车等武力上的优势征服迁入地区的居民,排除③④,排除B、C、D三项。

【考点定位】

中外历史纲要 选择性必修

1.中古时期亚洲不同地区的文明特点及对人类文明的贡献。 2.古代非洲、美洲文明的成就及特点。 1.中古时期亚洲和古代美洲的区域文化及多样性特点。 2.中古时期亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响。

知识点一 中古时期的亚洲

1.阿拉伯帝国

(1)统一

①7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。

②622年,穆罕默德在麦地那建立政权,逐步统一阿拉伯半岛。

(2)扩张:8世纪中期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(3)鼎盛:政治稳定,哈里发掌握大权,政教合一;手工业和商业得到发展。

(4)文化成就【链接·选择性必修3·P18—19】

①文学:诗歌比赛,“悬诗”;故事集《天方夜谭》。

②数学:伊本·穆萨的《积分和方程计算法》,把代数学发展为独立学科。

③天文:白塔尼论证日环食,《萨比天文历表》对欧洲天文学产生很大影响。

④医学:伊本·西那的《医典》,传入欧洲后长期用作医学的标准教科书。

(5)地位:东西文化交流的桥梁。

阿拉伯人吸收了被征服地区的文化;融合东西方文化,在诸多领域取得重要成就;中国的造纸术、印度的数字等经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

2.奥斯曼帝国

建立 1453年,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都

扩张 16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

统治 政治:最高统治者是苏丹,宗教上层和封建主是统治阶级

经济:15—16世纪,帝国一度经济繁荣。控制亚欧商路,对过往商品征收重税

3.南亚国家

笈多帝国 德里苏丹国

兴起 4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度 13世纪初,建立德里苏丹国

统治 帝国政局稳定,经济繁荣,但政令不够统一 最高统治者称苏丹。地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任

宗教 印度教逐渐发展为印度的主要宗教 以伊斯兰教为国教

4.古代日本和朝鲜

日本 ①大化改新:646年,孝德天皇开始改革,日本模仿中国逐渐建立了中央集权国家 ②幕府统治:12世纪末,源赖朝在镰仓建立了军事机构——幕府,日本进入幕府政治时期。17世纪的德川幕府意图以锁国加强统治,抵御外来影响 ③文化成就:神道融合佛教等外来文化形成武士道;诗歌集《万叶集》和小说《源氏物语》;法隆寺是日本古代建筑的代表;大和绘和浮世绘是极具特色的日本绘画艺术;创制了字母片假名和平假名【链接·选择性必修3·P29】

朝鲜 ①7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家 ②10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝。仿效唐朝制度,儒家文化广为传播 ③14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜 ④16世纪末,面对日本侵略,明朝派军赴朝作战,明朝大将邓子龙、朝鲜大将李舜臣壮烈牺牲

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①阿拉伯帝国是政教合一的神权国家,最高统治者哈里发集各种权力于一身。(√)

②阿拉伯帝国是东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术由阿拉伯人传入欧洲。(√)

③8世纪,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。(×)

④奥斯曼帝国的崛起,阻碍了亚洲与欧洲的商路,促进了新航路的开辟。(√)

⑤东亚的日本和朝鲜都曾仿效中国唐朝的制度实行中央集权统治。(√)

⑥日本完全复制了唐朝的文化,如仿照汉字形成字母片假名和平假名。(×)

2.挖掘教材——学思用

①“《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品。这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地”。(摘自必修教材P22)这说明阿拉伯文化有何特点?

提示 广泛吸收、融合东西方文化。

②“经过三天,苏丹穆罕默德用重惩威吓的办法,禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。”(摘自必修教材P24)这说明了什么?

提示 苏丹穆罕默德是最高统治者,有绝对的权威。

③15世纪中期,朝鲜王朝组织编撰《高丽史》。该书模仿中国史书的体例,分为“世家”“列传”“志”“年表”等。(摘自选择性必修3教材P28)该著作有何历史价值?其反映了什么历史现象?

提示 该著作是研究高丽王朝历史的重要史料;反映了朝鲜文化深受中华文化的影响。

3.必考概念——拓视野

大化改新:646年,古代日本社会的政治变革运动。废除大贵族垄断政权的体制,学习中国唐朝的政治和经济体制,成立古代中央集权国家。大化改新解放了部分生产力,完善了日本的统治制度,奠定了日本的国家发展方向。

知识点二 亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

【链接·选择性必修3·P35-37】

1.第一次大迁徙:公元前2世纪—公元2世纪

(1)大月氏人:面对匈奴的扩张,西迁建立贵霜帝国。

(2)日耳曼人:在与罗马帝国的接触中不断南迁。

2.第二次大迁徙:3—6世纪

(1)中国:匈奴人、鲜卑人、氐人和羌人等逐渐迁徙到中原。

(2)欧洲:日耳曼人灭亡了西罗马帝国。

(3)阿拉伯人:8世纪中期,建立起地跨亚、非、欧三洲的阿拉伯帝国。

3.亚欧游牧民族大迁徙的影响

(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。

(3)各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

知识点三 古代非洲和美洲

1.古代非洲文明

西非 西非班图人培育出甜高粱、西瓜和棉花等农作物,驯养牛,引进绵羊和山羊等,掌握冶铁技术

马里:征服加纳后,成为西非最强大的国家;廷巴克图成为西非重要的文化中心

桑海:攻灭马里,确立西非的霸主地位;16世纪达于极盛

东非 4世纪,阿克苏姆王国进入鼎盛时期,成为地区强国

10—15世纪,产生了一系列国家,比较著名的有桑给巴尔、蒙巴萨和摩加迪沙等

南非 11世纪末,班图人建立津巴布韦国家;14—15世纪,津巴布韦进入鼎盛时期

2.古代美洲文明

玛雅文明 (中美洲) 政治 建立众多城市国家。氏族首领、贵族和祭司构成统治阶级

经济 以种植玉米为主;制造精美陶器

文化 建造金字塔庙宇,发明独特文字,采用20进制,知道“零”的概念

阿兹特克 文明(墨西 哥地区) 兴起 发展 14世纪兴起,16世纪进入鼎盛时期

政治 上层阶级垄断官职,掌握军队

经济 以农业为基础,发明“浮动园地”

城市 特诺奇蒂特兰作为都城,全城水渠和道路纵横交错

印加文明 (南美洲) 兴起 发展 12世纪,印加人以库斯科为都城建立国家;13世纪逐渐崛起;15世纪末16世纪初,发展到鼎盛

政治 最高统治者是国王,拥有行政、立法和军事大权。地方分四大政区,由贵族充任长官

经济 政府编制详细的人口调查表,修建完善的道路系统

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①非洲是古代农业的发源地之一,西非的班图人培育出了玉米、西瓜和棉花等农作物。(×)

②阿克苏姆王国是在今埃塞俄比亚地区建立的古代非洲文明古国。(√)

③欧洲基督教的传入,促进了东非桑给巴尔、蒙巴萨和摩加迪沙等东非国家的兴起。(×)

④古代美洲的玛雅人发明“浮动园地”,以扩大耕地面积。(×)

⑤古代玛雅人建造了用于祭祀的金字塔庙宇,这是其留给后人的伟大文明遗产。(√)

⑥古代美洲的玛雅文明、阿兹特克文明和印加文明都位于现在的中美洲。(×)

⑦美洲的金字塔是神庙的塔基或举行宗教仪式的场所;埃及的金字塔是国王的陵墓,体现了国王的至上权威。(√)

2.挖掘教材——学思用

①大津巴布韦是古津巴布韦国家都城的遗址,由石块垒砌而成。它是南部非洲文明的代表。(摘自必修教材P29)据此说明早期的津巴布韦人可能掌握了哪些知识?

提示 可能已经掌握了建筑学、几何学和力学等方面的复杂知识。

②印第安人从湖中捞起淤泥,堆积在固定于水中的木排上,形成浮动园地,甚至每年可以从中获得7次收成。马丘比丘城遗址位于安第斯山脉,充分展现了印加人高超的建筑艺术。(摘自必修教材P31)这些反映了什么现象?

提示 印第安人创造了辉煌灿烂的古代美洲文明。

③4世纪中后期,遭到匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻占罗马城。(摘自选择性必修3教材P36)这体现了亚欧游牧民族大迁徙产生了怎样的影响?

提示 改变了亚欧大陆的政治格局,新的国家崛起。

3.必考概念——拓视野

玛雅金字塔:玛雅金字塔不是国王的陵墓,而是一种塔庙。玛雅人很早就修建高大的建筑物。他们用大量泥土堆积成巨大的台基,在台基上再修建神庙,形状与埃及的金字塔相似,但功能完全不同:那里被视为神降临人世的地方。为便于神灵下降、祭司登上台基接近神灵,土堆四周修建石阶。每逢重大节日,人们聚集在台基四周举行仪式。玛雅金字塔中最著名的是库库尔坎金字塔。

主题一 多元共融——中古时期的亚洲文明[3年1考]

古代日本土地制度的特点 (2023·湖南高考,12)

视角1 名家说史——阿拉伯帝国的地位

史料 阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质,阿拉伯文化是东西方文化的综合和创新。埃及、叙利亚、美索不达米亚、波斯、希腊诸地的文化,都在阿拉伯帝国时代得到了广泛的接触和交流。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

思考 根据史料及所学知识,归纳阿拉伯帝国文化的特点及阿拉伯帝国在沟通世界经济文化中的作用。

提示 特点:将东西方文化进行兼容并包,结合阿拉伯人的风俗、语言和宗教传统,创造出独特的阿拉伯文化。

作用:通过陆上和海上丝绸之路,成为东西方贸易的中转站;传播各民族文化,成为东西方交流的友好使者和桥梁;对东西方经济文化发展均作出了巨大贡献。

视角2 史料证史——奥斯曼帝国的特点

史料 奥斯曼次子奥尔汉(1285—1359年)统治时期,初步确立了奥斯曼帝国的一些基本制度。奥斯曼帝国的制度深受阿拉伯帝国阿拔斯王朝和塞尔柱国家的影响,以伊斯兰教为立国的基础,《古兰经》是一切权力和法律的最终根据。奥尔汉开始使用苏丹的称号,苏丹是国家元首,也是最高宗教领袖。奥尔汉任命其兄阿拉丁为维齐(宰相),下设大法官、财政官、掌玺大臣、近卫军团长、海军司令等,这些官员为国务会议(迪万)的成员。

——吕嘉《世界中世纪政治史》

思考 根据史料,简要概括奥斯曼帝国政权结构的基本特点。

提示 政教合一的封建国家;苏丹既是国家元首,也是最高宗教领袖;具有一套完整的官僚行政体制。

视角3 学者研究——印度文化的特点

史料 印度文化在世界文化中的地位是很突出的,它的影响很大……中国的佛教就是从印度传来的,然后又通过朝鲜传到了日本,影响了日本文化。印度文化的影响向南,包括了越南、柬埔寨、老挝,所有的东南亚,泰国、缅甸不言而喻,受影响的还有印度尼西亚。我说的影响,不仅是指宗教的影响,还包括印度文学、艺术和哲学。

——摘编自张光璘、李铮编《季羡林论印度文化》

思考 根据史料并结合所学知识,概括印度文化的突出特点,并归纳印度文化的世界影响。

提示 突出特点:以宗教为中心,宗教对政治和人们的观念有重要影响。

世界影响:印度的语言、文字、艺术、思想、宗教以及风俗习惯等在东南亚产生了广泛的影响;佛教文化渗入东南亚社会生活的各个方面;印度的巴利文对东南亚国家的文字发展也产生了重要影响。

1.历史解释——阿拉伯帝国对世界文化的贡献

2.历史解释——古代印度文化的特点

(1)以宗教为中心。印度文学、艺术、音乐、舞蹈、雕刻、政治法律的制定、道德观念的形成、各民族的风俗习惯,都是在宗教的影响下产生和发展起来的。

(2)佛教在印度文化中占据重要地位。印度的戏剧、电影和音乐、舞蹈等剧本,大多以大团圆结尾,这是它们贯穿着善有善报,恶有恶报的因果报应思想的结果。

(3)印度文化另一个特点是以诗代史。印度人至今尚未写出一部完整的属于全印度人民的历史书,这与古印度人善于以诗代史有关。印度最为著名的两部史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》就是以诗代史的代表作。

(4)印度文化具有多样性。印度文化是在不断吸收异族文化的过程中丰富和发展起来的,呈现出举世罕见的多样性。

(5)包容性。印度对所有的外来文化均采取兼收并蓄的方式,所以,印度所有的不同类型的地域文化、语言文化和宗教文化里,既或多或少地保留着各种不同的外来文化成分,又与外来文化融为一体。

主题二 自成体系——古代非洲与美洲[3年3考]

1.古代非洲传统司法的特点 (2023·海南高考,10)

2.古代美洲的文明成就 (2023·浙江6月选考,11)

3.古代美洲印第安人的文明 (2023·浙江1月选考,11)

视角1 史料证史——古代非洲文明

史料一 西非很早就和北非诸国有贸易关系。西非内地不产盐,大部分食盐需从外部输入。北非地区南缘有许多产盐区,用骆驼驮载南运,比较方便。西非盛产黄金,而控制北非的无论是罗马帝国,还是阿拉伯帝国,商品货币关系都较为发达,需要大量黄金。这就构成了西非与北非贸易的基础。8世纪以来,与撒哈拉南缘相接的西非地区,通过繁荣的贸易来往,不仅在经济上富裕起来,而且受到北非文化的影响。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

史料二 大津巴布韦的石头城墙厚5米,高10米,里面有很多石头建造的高塔、王宫和公共建筑物,它是位于赞比西河和林波波河之间的庞大王国的都城。15世纪末期是其发展规模最大的时期,大约有1.8万人居住在大津巴布韦石建筑群的周围。居住在大津巴布韦的国王控制着内地与沿海之间的贸易并对贸易征税。他们组织黄金、象牙、奴隶和土特产品从产地运到沿海。

——摘编自[美]杰里·本特利、[美]赫伯特·

齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

思考 (1)根据史料一,分析8世纪以来西非逐渐走向繁荣的历史条件。

提示 与北非贸易的扩大;金矿资源的进一步开发;拜占庭帝国、阿拉伯帝国等先进文化经北非向西非传播和渗透。

(2)根据史料二,分析13—15世纪大津巴布韦的社会发展状况。

提示 城市建筑水平较高;人口较多,规模较大;商品经济发展,对外贸易发达,大津巴布韦创造出了较高的区域文明。

视角2 学者观点——古代美洲文明

史料一 随着人口的增长,岛屿变得非常拥挤,阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积。……阿兹特克人的势力建立在持久备战的基础上。所有男人都要携带武器;国家军火库始终备有武器,供需要时使用。凭借有效的军事机器,阿兹特克人从其臣民那里榨取到数量惊人的贡物。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 印第安人认为,整个世界都由各种各样的神统治,他们必须小心侍奉这些神灵,方能得到神对他们这些弱小生灵的保护……宗教信仰上的极度混乱状态,从侧面反映印第安人各文明之间的交往极度缺乏,加上几乎没有文字,语言杂乱,交通工具缺少,更加剧了各文明的孤立,生产力也就难以迅速发展。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安

文明的特点》

思考 (1)根据史料一和所学知识,概括美洲的阿兹特克人的政治、经济特点。

提示 特点:政治方面,崇尚战争;经济方面,发明了“浮动园地”的农耕方式。

(2)根据史料二,概括指出古代印第安文明的主要特点。

提示 生产力发展缓慢;多神崇拜的原始宗教盛行;各文明间极度缺乏交往;社会文明发展水平较低。

1.历史解释——古代非洲文明的特点

(1)发展缓慢:撒哈拉沙漠以南的非洲是人类的发祥地之一。非洲古代文明的发展受制于地理隔绝和恶劣的自然环境,发展较为缓慢。

(2)独具特色:非洲经过了自身的长期发展演变和吸收、借鉴相邻地区的文明成就,形成了具有较高发展水平的非洲文明。如东非出现了城市国家,对外贸易兴盛。西非盛产黄金,马里和桑海一度强大,更是产生了独具特色的大津巴布韦文化。

2.历史解释——古代美洲文化的特点

(1)有悠久的历史。欧洲殖民者到来之前,美洲的印第安人就已创造出自己独特的文化。

(2)涉及众多领域,取得辉煌的成就。农业、宗教、自然科学、艺术等方面都有重要成就。

(3)对世界影响非常大。如玉米、马铃薯等重要农作物传播到世界各个地方。

(4)分布范围比较广泛。玛雅文化、阿兹特克文化、印加文化等覆盖了中美洲和南美洲地区。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要下P23“学思之窗”改编)有学者指出,巴格达城的码头,停泊着各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船。市场上有从中国运来的瓷器和丝绸;从印度和马来群岛运来的香料和矿物;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡和毛皮;从非洲东部运来的象牙和黑奴。据此可知( )

A.阿拉伯帝国沟通了世界的贸易往来

B.奥斯曼帝国控制了东西方贸易通道

C.新航路开辟使得三角贸易逐渐盛行

D.工业革命后英国成为世界贸易中心

答案 A

2.(据中外历史纲要下P23—24“教材知识”改编)15世纪中期,奥斯曼帝国占领君士坦丁堡及叙利亚等地后,基本上控制了东西方之间几条主要的商路,对过往商品征收高达35%的关税,而来自东方的香料早已成为西方人日常生活的必需品。由此可知,奥斯曼帝国的重税政策( )

A.直接影响了西欧人的日常生活

B.削弱了奥斯曼帝国的经济实力

C.成为了开辟新航路的精神动力

D.阻断了东西方之间的贸易往来

答案 A

解析 奥斯曼帝国控制了东西方之间几条主要的商路,对过往商品征收高达35%的关税,香料价格的上涨,必然影响西欧人的日常生活,A项正确;重税政策一定程度上增强了奥斯曼帝国的经济实力,排除B项;开辟新航路的精神动力是人文主义鼓励冒险精神,以及传播天主教,排除C项;“阻断了”表述绝对,此时东西方仍有贸易往来,排除D项。故选A项。

3.(据中外历史纲要下P28“史料阅读”改编)14世纪,摩洛哥旅行家伊本·白图泰对摩加迪沙有如下描绘:当地出产的布匹,以摩加迪沙布出名,是无上珍品,运销埃及等地。据此可知摩加迪沙( )

A.吸收被征服地区的思想文化

B.农业的发展较快

C.成为东西方文化交流的中心

D.工商业比较繁荣

答案 D

解析 据材料“当地出产的布匹,以摩加迪沙布出名,是无上珍品,运销埃及等地”,可以看出摩加迪沙的布匹非常出名,并且远销埃及等地,说明摩加迪沙的工商业比较繁荣,D项正确。

4.(据中外历史纲要下P29“学思之窗”改编)有学者认为,事实上,不同地区独立地发明了农业,这些地区远至公元前5000年的中国黄河流域和公元前3000年的中美洲……考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000至公元前600年期间存在过早期的炼铁活动,这时西亚技术尚未传播到埃及。在这里,学者强调( )

A.古代文明之间的交往

B.农业手工业是文明的主要成果

C.文明起源是多中心的

D.农业畜牧业是文明产生的前提

答案 C

解析 由材料“不同地区独立地发明了农业”可知农业起源有多个地区,即文明起源是多中心的,C项正确;古代文明之间的交往与材料“这时西亚技术尚未传播到埃及”“不同地区独立地发明了农业”不符,排除A项;材料没有将文明的主要成果进行比较,体现不出农业手工业是文明的主要成果,排除B项;材料没有提到畜牧业,排除D项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 古代日本的土地制度

1.(2023·湖南高考,12)公元723年,日本太政官奏:“百姓渐多,田地窄狭。望请劝课天下,开辟田畴。其有新造沟池营开垦者,不限多少,给传三世。若逐旧沟池,给其一身。”天皇准奏。这( )

A.反映了灌溉技术进步 B.动摇了土地公有原则

C.体现了天皇地位提高 D.推动了庄园制度发展

答案 B

解析 日本太政官说的话体现出当时日本人口增长,田地数量不足,需要政府鼓励开垦荒地,开垦的荒地可以由后代继承,这就是事实上的土地私有。土地私有的不断发展,动摇了土地公有制,故选B项。材料的主旨并非灌溉技术,排除A项。材料无法体现天皇地位的提高,排除C项。10世纪时,日本的庄园制度逐渐形成,与材料时间不符,排除D项。命题点2 古代非洲的司法实践

2.(2023·海南高考,10)撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,诉讼当事人除列举事实外,还可广泛援引谚语,比如“勿因黑猩猩丑就杀死它”“到癞蛤蟆家做客只能自贬身份”等,善用谚语的一方往往更占优势。有学者认为,当地谚语的效力相当于英美法系中的法律箴言。据此可知( )

A.文化传统影响司法实践

B.风俗习惯奠定立法基础

C.程序公正助推法律进步

D.遵循先例成为审判原则

答案 A

解析 谚语是文化传统的一部分,撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时当地谚语具有法律箴言的作用,这表明文化传统影响司法实践,A项正确。材料并未涉及立法,排除B项;谚语影响司法实践并不是程序公开的表现,排除C项;材料未涉及审判中遵循先例的内容,排除D项。

命题点3 印第安文明的成就

3.(2023·浙江1月选考,11)在欧洲殖民者到来之前,印第安人的社会生活以使用石器工具和直接占用资源为特征,他们信奉万物有灵,并创造出自己独特的文化。下列项中,属于印第安人独特文化成就的有( )

①创造了玛雅文字 ②建造羽蛇神金字塔

③发明数字符号“0” ④广泛使用马拉战车

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

答案 A

解析 玛雅人创造了玛雅文字,羽蛇神金字塔是玛雅文明中最神秘和充满智慧的建筑之一,①②都是印第安人独特的文化成就,A项正确;古印度人发明数字符号“0”,公元前2千纪起,以印欧人为主体的游牧部落凭借马和马拉战车等武力上的优势征服迁入地区的居民,排除③④,排除B、C、D三项。

同课章节目录