课时59 冷战与国际格局的演变 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲

文档属性

| 名称 | 课时59 冷战与国际格局的演变 学案(含解析) 2024年高考历史一轮复习专题课时精讲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 882.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 20:47:41 | ||

图片预览

文档简介

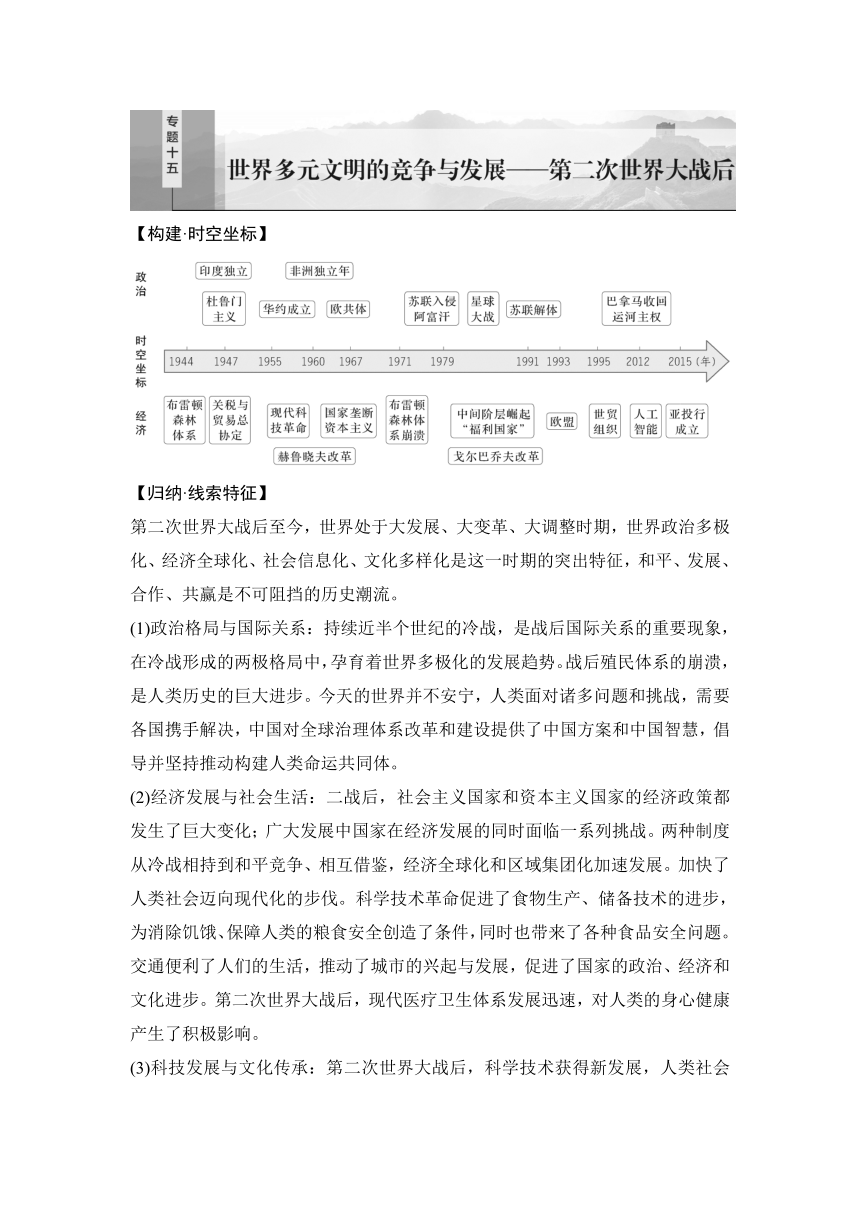

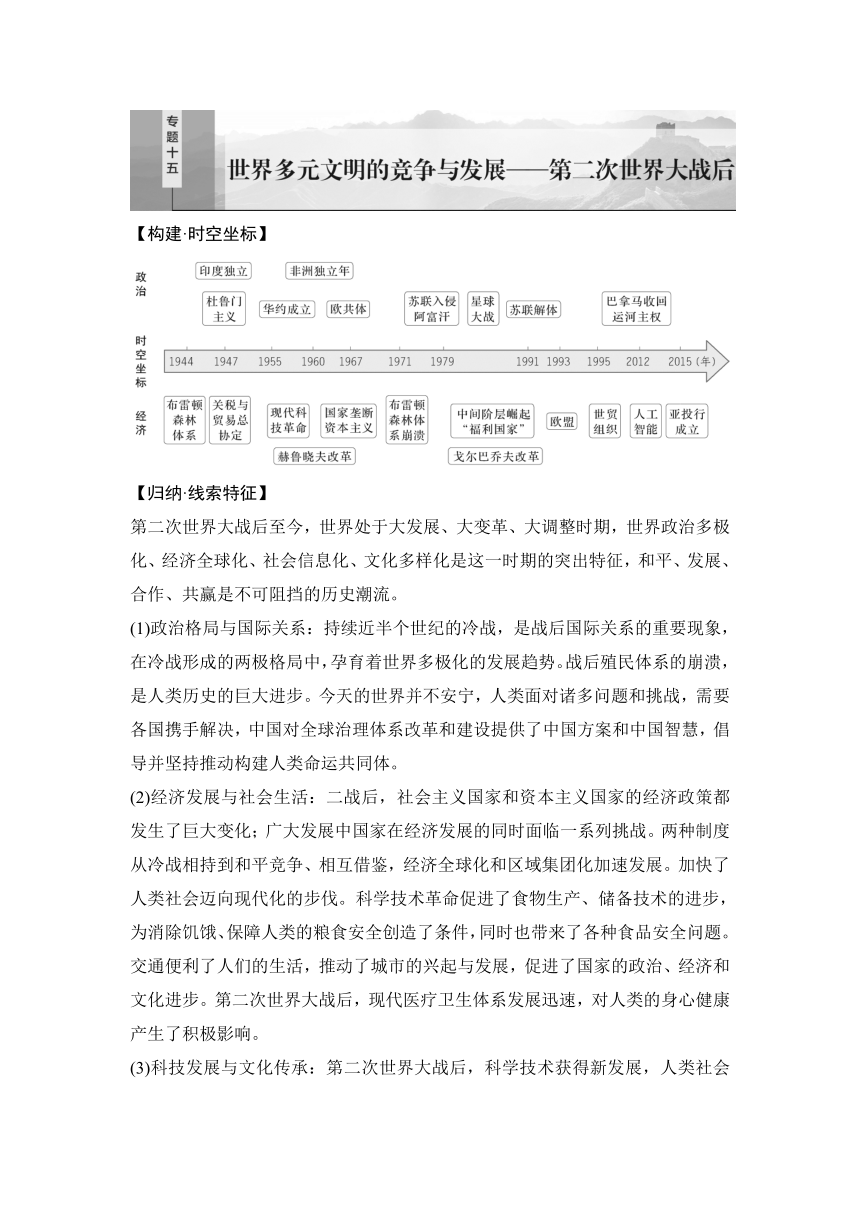

【构建·时空坐标】

【归纳·线索特征】

第二次世界大战后至今,世界处于大发展、大变革、大调整时期,世界政治多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化是这一时期的突出特征,和平、发展、合作、共赢是不可阻挡的历史潮流。

(1)政治格局与国际关系:持续近半个世纪的冷战,是战后国际关系的重要现象,在冷战形成的两极格局中,孕育着世界多极化的发展趋势。战后殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。今天的世界并不安宁,人类面对诸多问题和挑战,需要各国携手解决,中国对全球治理体系改革和建设提供了中国方案和中国智慧,倡导并坚持推动构建人类命运共同体。

(2)经济发展与社会生活:二战后,社会主义国家和资本主义国家的经济政策都发生了巨大变化;广大发展中国家在经济发展的同时面临一系列挑战。两种制度从冷战相持到和平竞争、相互借鉴,经济全球化和区域集团化加速发展。加快了人类社会迈向现代化的步伐。科学技术革命促进了食物生产、储备技术的进步,为消除饥饿、保障人类的粮食安全创造了条件,同时也带来了各种食品安全问题。交通便利了人们的生活,推动了城市的兴起与发展,促进了国家的政治、经济和文化进步。第二次世界大战后,现代医疗卫生体系发展迅速,对人类的身心健康产生了积极影响。

(3)科技发展与文化传承:第二次世界大战后,科学技术获得新发展,人类社会进入信息时代。社会信息化成为不可逆转的时代潮流;文化多样性是世界文化的基本特征。

课时59 冷战与国际格局的演变

【考点定位】

1.二战后冷战兴起的原因、表现、基本特征及对世界格局的影响。

2.世界多极化趋势兴起及冷战结束后世界多极化的发展特点。

知识点一 冷战与两极格局

1.冷战

(1)原因

①深刻根源:美国和苏联是两个社会制度完全不同的超级大国。

②基础破裂:第二次世界大战结束后,美国和苏联战时同盟的基础不复存在。

③根本原因:国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

(2)标志:1947年3月,杜鲁门发表被称为“杜鲁门主义”的演说。

(3)表现

领域 以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

政治 杜鲁门主义 共产党和工人党情报局

经济 马歇尔计划 经济互助委员会

军事 1949年,成立“北约” 1955年,成立“华约”

2.两极格局

(1)形成:20世纪50年代中期,两极格局正式形成。

(2)特点:两极格局是不对称和不完全的。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①美苏两极势均力敌,两极格局基本是对称的。(×)

②两极格局形成后,世界被分成了两大阵营。(×)

③马歇尔计划的主要目的是援助遭战争破坏的欧洲经济。(×)

④两极格局是以美苏为中心,以两大军事政治集团、两大阵营全面对抗为特点的格局。(√)

⑤两极格局最终形成的标志是1949年4月北大西洋公约组织的建立。(×)

2.挖掘教材——学思用

二战结束后,美苏从战时盟友变成冷战对手。(摘自必修教材P110)出现这一局面的主要原因是什么?

提示 美苏两国在国家战略、国家利益、社会制度和意识形态上的对立和冲突。

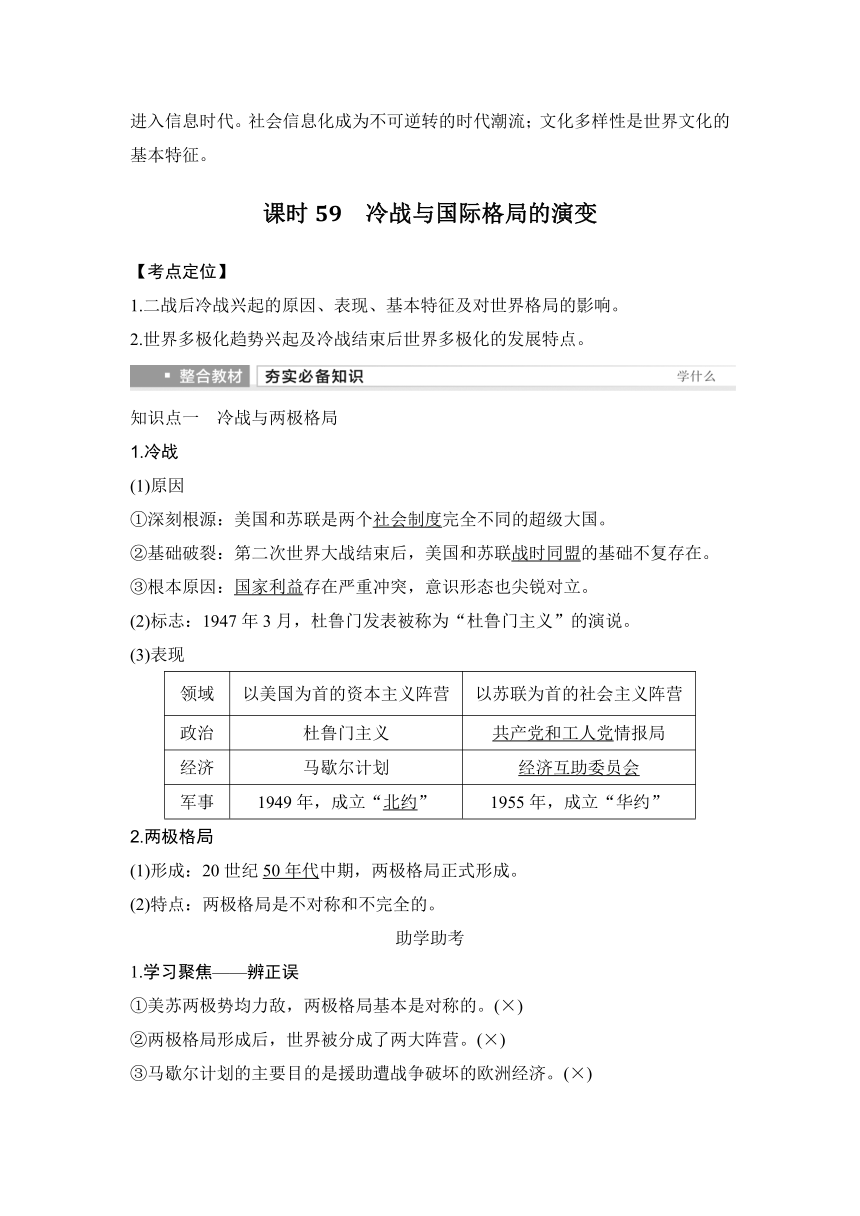

知识点二 从冷战的发展到两极格局的瓦解

1.冷战的发展与多极力量的成长

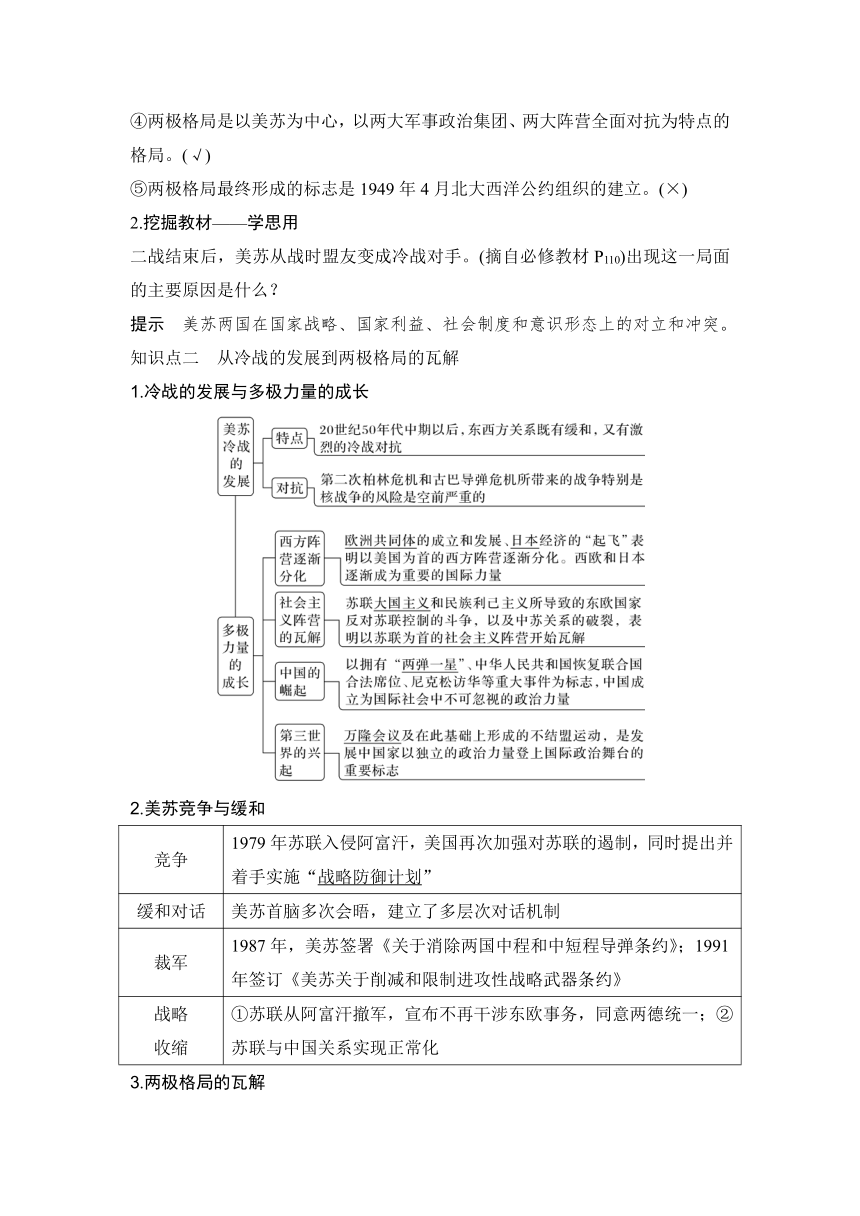

2.美苏竞争与缓和

竞争 1979年苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制,同时提出并着手实施“战略防御计划”

缓和对话 美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制

裁军 1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》;1991年签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》

战略 收缩 ①苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一;②苏联与中国关系实现正常化

3.两极格局的瓦解

(1)原因:苏联放任西方对东欧的“和平演变”,国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位。

(2)标志:苏联解体,东欧剧变。

(3)影响:冷战结束,世界多极化趋势不可逆转。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①第二次柏林危机和古巴导弹危机反映了美苏关系的紧张。(√)

②20世纪五六十年代以来,伴随经济的“起飞”,日本提出成为“政治大国”的追求。(√)

③两极格局中孕育着多极化的发展趋势。(√)

④中国重返联合国,标志着发展中国家以独立的政治力量登上历史舞台。(×)

⑤“和平演变”成为美国在冷战时期对社会主义国家的重要战略。(√)

⑥西方国家的“和平演变”政策是导致苏联解体的根本原因。(×)

⑦苏联解体,两极格局崩溃,冷战随之结束。(√)

2.挖掘教材——学思用

①1961年,在南斯拉夫等国倡导下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行,标志着不结盟运动的兴起。(摘自必修教材P114)不结盟运动的宗旨和原则是什么?

提示 不结盟和非集团化。

②“和平演变”是指西方国家通过政治、经济、文化渗透,对苏联、东欧等社会主义国家进行的一场“没有硝烟的战争”。(摘自必修教材P115)“和平演变”与苏联解体之间有什么关联?

提示 “和平演变”是导致苏联解体的重要因素。

主题一 对峙与争夺——美苏两极格局的形成[3年10考]

1.冷战背景下两德交往的特点(2023·江苏高考,15)

2.冷战背景下美苏争夺的特点(2023·全国甲卷,35)

3.二战后美国国防经费的影响因素(2023·山东高考,15)

4.冷战下美苏关系的特点(2022·河北高考,15)

5.美苏冷战的手段(2022·江苏高考,16)

6.冷战下美苏对抗的特征(2022·海南高考,13)

7.美国冷战宣传的方式(2021·全国乙卷,35)

8.英美对抗苏联的举措(2021·海南高考,18)

9.美苏“冷战”的形成(2021·河北高考,15)

10.苏联冷战宣传的特点(2021·福建高考,16)

视角1 学者研究——冷战的兴起

史料 冷战中美苏双方往往通过意识形态的棱镜来看待对方,把对方视为敌人……美苏的意识形态斗争同它们争夺战略优势与利益结合起来,从而具有更强的攻击性和欺骗性……共同的战斗未化解美苏之间长期存有的互相猜疑。美国谴责苏联的帝国野心和俄罗斯扩张主义情结,苏联指责美国在世界扮演宪兵、形成霸权。

——摘编自刘金质《冷战史:1945—1991》

思考 根据史料并结合所学知识,概括美苏冷战的原因。

提示 美苏在意识形态和国家利益上的矛盾;美苏两国互相猜疑;雅尔塔体系奠定了二战后世界两极格局的框架;美苏实力均势;二战深重灾难的教训;美苏核恐怖平衡。

视角2 史料证史——冷战的特点

史料 从其含义上来说,冷战既是指1946年开始的美苏之间除了直接动用武力以外的一切敌对行为,又是被用来说明当时资本主义与社会主义两大阵营由过去的联盟关系转向冲突,其范围涉及政治、经济、外交、思想、文化等各个方面。

——孔寒冰《冷战并没有真结束》

思考 依据史料,概括冷战的主要特点。

提示 意识形态的尖锐对立、非战争状态的对立等;美苏大国主导;两极全面对抗。

视角3 名家说史——美苏冷战的影响

史料 冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了代价高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——摘编自[美]杰里·本特利、

[美]赫伯特·齐格勒《新全球史》

思考 根据史料,概括对美苏冷战的评价。

提示 既强调了美苏争霸使世界长期不得安宁,造成国际局势紧张,又看到在近半个世纪中双方势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。

1.历史解释——美苏冷战的原因

(1)第二次世界大战结束后不久,美国就在“反对共产主义扩张”的旗号下,对苏联实行遏制政策和敌对行动,率先挑起了冷战。苏联予以反击。

(2)美苏两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

(3)战后美国为称霸世界,将苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

(4)战后苏联为了经济发展和自身安全,努力扩大在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

2.历史解释——美苏冷战的基本特征

(1)阵线分明:美苏及其盟国互相争夺和对抗,阵线比较分明和稳定。

(2)主导力量:美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用。

(3)斗争方式:冷战是主要方式,表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据。

(4)体现矛盾:两种社会制度之间的矛盾,其内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局。

(5)对峙地区:欧洲是美苏双方最重要的争夺地区;亚洲是各自势力范围的交界地区。

(6)演变趋势:由两极格局演变为美苏两个超级大国的争霸,美苏争霸互有攻守,既有和平方式的对抗,也有局部战争。

主题二 博弈与制衡——世界格局多极化的趋势[3年8考]

1.美国对外政策调整的特点(2022·广东高考,16)

2.欧洲发展面临的问题(2022·山东高考,15)

3.欧洲走向联合的本质(2022·湖南高考,15)

4.资本主义世界贸易的变化(2022·浙江6月选考,24)

5.日本追求大国地位的特点(2021·湖南高考,16)

6.不结盟运动的兴起(2021·山东高考,15)

7.西欧的崛起与西方阵营分化(2021·广东高考,16)

8.西欧走向联合的特点(2021·湖北高考,15)

视角1 问题探史——多极化趋势出现

史料 第二次世界大战后仅25年,一个崭新的世界政治格局开始出现……世界两极开始消失,一股股新的力量在萌动,在发展……这些活跃的“地缘战略棋手”……震荡着世界,改变着世界。

——摘编自[美]布热津斯基《大棋局》

思考 指出“一个崭新的世界政治格局开始出现”和“新的力量”的表现。

提示 政治格局:多极化趋势的出现。

“新的力量”:欧共体的成立和发展、日本的经济“起飞”和谋求成为“政治大国”、中国的和平崛起、第三世界的兴起和发展等。视角2 名家说史——两极格局的瓦解

史料 苏联解体了。对美国而言,这是个灾难!我知道没人这么说,他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利,但它确实是个灾难。原因有二:其一,正是苏联的存在,才给了美国与其盟国结盟的理由;其二,1945年协议的一项重要内容,就是双方都不得轻举妄动,都得阻止任何导致核战的可能。而今,苏联对那些国家的约束作用没有了。

——[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦《生活在后美国世界》

思考 依据史料,分析苏联解体、两极格局结束的影响。

提示 削弱了美国的霸权主义;世界局势变得动荡不安;世界多极化趋势加强。

1.唯物史观——世界格局多极化趋势出现的原因

(1)根本原因:经济基础决定上层建筑,世界格局多极化趋势的出现,根源在于世界经济力量结构的多极化发展趋势。

(2)随着西欧由经济联合走向政治联合,其实力越来越强,在各个领域与美国和日本展开竞争。

(3)20世纪50年代后,日本经济高速发展;20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。日本以强大的经济实力为基础,谋求政治大国地位,其国际影响力越来越大。

(4)不结盟运动的兴起,使得第三世界国家联合起来,共同反对美苏的霸权主义,冲击了两极格局。

(5)改革开放后,中国迅速崛起,在世界政治舞台上的地位日益重要。

(6)美国和苏联受军备竞赛和对外侵略战争的拖累,实力相对衰弱。

2.历史解释——世界多极化趋势发展的特点

(1)和平过渡。它不是通过世界大战而是经过长期的冷战较量形成的。

(2)竞争过渡。美国、日本、欧盟、中国、俄罗斯等多个政治力量存在着互相竞争、互相制约的关系。

(3)长期过渡。霸权主义和强权政治不会轻易退出世界舞台,必然要经过一个长期的发展过程。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要下P111“学思之窗”改编)1945年2月,斯大林在雅尔塔会议上说:“波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。”这表明苏联( )

A.利用波兰问题来应对冷战

B.努力扩大在世界的影响力

C.积极和美国争夺世界霸权

D.与美国进行意识形态对抗

答案 B

2.(据中外历史纲要下P112“历史纵横”改编)1946年2月美国驻苏联代办乔治·凯南给美国国务院电报称:“苏联国内的制度、意识形态和历史决定了它必然要谋求无限制的扩张,如何对待这个力量的问题,无疑是我国外交面临的最巨大的任务。”9月苏联驻美国大使诺维科夫给莫斯科的电报中说:“战后美国外交政策反映了美国垄断资本帝国主义倾向,它的特征就是在战后谋求世界霸权,美国正积极……准备针对苏联的战争。”对上述两封电报,下列表述正确的是( )

A.标志着两极格局由此正式形成

B.美国率先挑起了对苏联的冷战

C.美苏双方正在从合作转向对抗

D.电报反映了杜鲁门主义的出台

答案 C

解析 据题干并结合所学知识可知,凯南和诺维科夫的电报都指责对方或“谋求无限制的扩张”,或“谋求世界霸权”,并将向本国发动战争,美苏由二战中的盟友变为敌对者,故选C项;“两极格局正式形成”是20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,排除A项;“美国率先挑起了对苏联的冷战”的标志是1947年的杜鲁门主义出台,排除B项;“杜鲁门主义的出台”是美国总统杜鲁门在国会上的演说,排除D项。

3.(据中外历史纲要下P115“问题探究”改编)赫鲁晓夫在回忆录中谈到某事件时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”该事件( )

A.直接导致德国一分为二

B.美苏对其事件谨慎处理避免核战风险

C.标志两极格局正式形成

D.以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解

答案 B

解析 据材料“肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言”可知,针对古巴导弹危机,美苏双方都非常的谨慎,害怕直接的军事冲突,即美苏谨慎处理避免核战风险,故选B项。

4.(据中外历史纲要下P115“历史纵横”改编)1989年,美国总统提出对社会主义国家“超越遏制”的新战略,放弃过去对苏联、东欧实行遏制、对抗的传统做法,转向积极发展关系,扩大联系与合作,运用诱压兼施等手段,促使苏联、东欧“逐渐实现自由化”。这一做法旨在( )

A.恢复美国自由放任传统

B.推动欧洲经济一体化

C.加速“和平演变”的进程

D.阻止苏联经济的发展

答案 C

解析 据材料“转向积极发展关系,扩大联系与合作,运用诱压兼施等手段,促使苏联、东欧‘逐渐实现自由化’”并结合所学知识可知,美国是从对抗手段转向和平手段,其目的还是遏制苏联和东欧,想让苏联和东欧“逐步实现自由化”,因此这一做法旨在加速对社会主义阵营“和平演变”的进程,故选C项;结合所学知识可知,美国并没有恢复自由放任的传统,排除A项;美国主要是为了遏制和演变社会主义阵营,排除B项;美国最终是为了对苏联实现“和平演变”,而非阻止苏联经济的发展,排除D项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 冷战的特点与争夺

1.(2023·全国甲卷,35)1952年,美国对菲律宾启动了蔬菜种子项目,次年升级为“民主种子”项目。该项目将募集或低价购买的蔬菜种子在菲律宾农村分发并给予种植指导,同时将西方观念传播给受助的菲律宾民众。美国“民主种子”项目的实施( )

A.反映两极格局形成后美苏对抗的升级

B.旨在促进菲律宾经济发展与观念变革

C.推动了亚非拉地区的民族独立与解放

D.凸显了对第三世界地区的宣传与争夺

答案 D

解析 根据材料,联系1952年的时代背景可知,美国在对菲律宾进行经济援助的同时,也传播了西方价值观,反映了美国的“和平演变”战略,其目的是通过经济上的援助,思想上的“和平演变”,最终在政治上控制第三世界国家,故选D项。1952年两极格局尚未形成,排除A项。促进菲律宾经济发展与观念变革是该项目实施的客观影响,并非美国的目的,排除B项。美国意在控制第三世界国家,达到其争霸目的,而非推动亚非拉地区的民族独立与解放,排除C项。

命题点2 冷战背景下两德交流的特点

2.(2023·江苏高考,15)1960年9月,民主德国对西柏林通道实施无限期边界管制,联邦德国随即宣布暂时中止两国之间的贸易、服务协定。后经过不断协商,到12月底双方重新恢复协定,民主德国废除了对西柏林的限制措施。这一事件的解决( )

A.导致西方阵营逐渐分化

B.凸显了双方政策的务实性

C.助推美苏关系全面缓和

D.有利于战后欧洲经济复苏

答案 B

解析 据材料“不断协商”“到12月重新恢复协定”信息及所学可知,冷战时期,冷战的重点在欧洲,为了尽量避免战争,同时出于本地区发展的需要,对抗双方在处理冲突时有一定的克制机制,凸显了双方政策的务实性,故选B项。欧共体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明西方阵营逐渐分化,材料不涉及这些信息,排除A项;20世纪60年代美苏关系对抗逐渐加剧,排除C项;材料主旨是双方政策的务实性,不是战后欧洲经济复苏,20世纪60年代欧洲经济已经复苏并发展,排除D项。

命题点3 二战后欧美关系的调整

3.(2022·广东高考,16)1970年,美国总统尼克松在对外政策报告中说:“欧洲今天已比较能依靠自己的力量维持下去了,建立更平衡的联合和更名副其实的伙伴关系是符合美国利益的。”美国意在( )

A.重建布雷顿森林体系

B.联合欧洲消除“滞胀”危机

C.调整与西欧国家关系

D.加大与苏联对抗的强度

答案 C

解析 据所学可知,1967年欧共体的成立促进了欧洲的发展壮大,挑战了美国的霸权地位,尼克松强调“建立更平衡的联合和更名副其实的伙伴关系是符合美国利益的”,意在强调调整与西欧国家关系,符合美国的利益需求,故选C项。1973年,主要国家货币与美元脱钩,布雷顿森林体系正式解体,排除A项;1973年,西方国家普遍出现“滞胀”危机,排除B项;材料主要强调调整与西欧国家关系,未体现美国对抗苏联的态度,排除D项。

命题点4 欧洲走向联合

4.(2022·山东高考,15)1967年,法国学者塞尔旺—施赖贝尔在其著作中宣称,如果包括法国在内的欧洲国家不迅速采取行动以重新确立对欧洲经济和社会的控制,欧洲也许会繁荣昌盛,但将在历史上第一次被更为发达的文明所摧垮并受它统治。该著作出版后在欧洲很快成为畅销书。这反映出欧洲社会( )

A.对美国发展模式的否定

B.对战后世界秩序的不满

C.对面临挑战和未来发展的担忧

D.对苏联威胁下欧洲联合的反思

答案 C

解析 据题干材料信息可知,如果欧洲国家不采取措施进一步联合以重新确立对欧洲经济和社会的控制,将会被更为发达的文明(美国)所摧垮并受它统治,体现了欧洲社会对面临挑战和未来发展的担忧,故选C项。材料并未否定美国发展模式,排除A项;材料是欧洲对面临挑战和未来发展的担忧,不是对两极格局的不满,排除B项;材料未涉及欧洲的联合“更为发达的文明”,排除D项。

【归纳·线索特征】

第二次世界大战后至今,世界处于大发展、大变革、大调整时期,世界政治多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化是这一时期的突出特征,和平、发展、合作、共赢是不可阻挡的历史潮流。

(1)政治格局与国际关系:持续近半个世纪的冷战,是战后国际关系的重要现象,在冷战形成的两极格局中,孕育着世界多极化的发展趋势。战后殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。今天的世界并不安宁,人类面对诸多问题和挑战,需要各国携手解决,中国对全球治理体系改革和建设提供了中国方案和中国智慧,倡导并坚持推动构建人类命运共同体。

(2)经济发展与社会生活:二战后,社会主义国家和资本主义国家的经济政策都发生了巨大变化;广大发展中国家在经济发展的同时面临一系列挑战。两种制度从冷战相持到和平竞争、相互借鉴,经济全球化和区域集团化加速发展。加快了人类社会迈向现代化的步伐。科学技术革命促进了食物生产、储备技术的进步,为消除饥饿、保障人类的粮食安全创造了条件,同时也带来了各种食品安全问题。交通便利了人们的生活,推动了城市的兴起与发展,促进了国家的政治、经济和文化进步。第二次世界大战后,现代医疗卫生体系发展迅速,对人类的身心健康产生了积极影响。

(3)科技发展与文化传承:第二次世界大战后,科学技术获得新发展,人类社会进入信息时代。社会信息化成为不可逆转的时代潮流;文化多样性是世界文化的基本特征。

课时59 冷战与国际格局的演变

【考点定位】

1.二战后冷战兴起的原因、表现、基本特征及对世界格局的影响。

2.世界多极化趋势兴起及冷战结束后世界多极化的发展特点。

知识点一 冷战与两极格局

1.冷战

(1)原因

①深刻根源:美国和苏联是两个社会制度完全不同的超级大国。

②基础破裂:第二次世界大战结束后,美国和苏联战时同盟的基础不复存在。

③根本原因:国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

(2)标志:1947年3月,杜鲁门发表被称为“杜鲁门主义”的演说。

(3)表现

领域 以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

政治 杜鲁门主义 共产党和工人党情报局

经济 马歇尔计划 经济互助委员会

军事 1949年,成立“北约” 1955年,成立“华约”

2.两极格局

(1)形成:20世纪50年代中期,两极格局正式形成。

(2)特点:两极格局是不对称和不完全的。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①美苏两极势均力敌,两极格局基本是对称的。(×)

②两极格局形成后,世界被分成了两大阵营。(×)

③马歇尔计划的主要目的是援助遭战争破坏的欧洲经济。(×)

④两极格局是以美苏为中心,以两大军事政治集团、两大阵营全面对抗为特点的格局。(√)

⑤两极格局最终形成的标志是1949年4月北大西洋公约组织的建立。(×)

2.挖掘教材——学思用

二战结束后,美苏从战时盟友变成冷战对手。(摘自必修教材P110)出现这一局面的主要原因是什么?

提示 美苏两国在国家战略、国家利益、社会制度和意识形态上的对立和冲突。

知识点二 从冷战的发展到两极格局的瓦解

1.冷战的发展与多极力量的成长

2.美苏竞争与缓和

竞争 1979年苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制,同时提出并着手实施“战略防御计划”

缓和对话 美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制

裁军 1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》;1991年签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》

战略 收缩 ①苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一;②苏联与中国关系实现正常化

3.两极格局的瓦解

(1)原因:苏联放任西方对东欧的“和平演变”,国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位。

(2)标志:苏联解体,东欧剧变。

(3)影响:冷战结束,世界多极化趋势不可逆转。

助学助考

1.学习聚焦——辨正误

①第二次柏林危机和古巴导弹危机反映了美苏关系的紧张。(√)

②20世纪五六十年代以来,伴随经济的“起飞”,日本提出成为“政治大国”的追求。(√)

③两极格局中孕育着多极化的发展趋势。(√)

④中国重返联合国,标志着发展中国家以独立的政治力量登上历史舞台。(×)

⑤“和平演变”成为美国在冷战时期对社会主义国家的重要战略。(√)

⑥西方国家的“和平演变”政策是导致苏联解体的根本原因。(×)

⑦苏联解体,两极格局崩溃,冷战随之结束。(√)

2.挖掘教材——学思用

①1961年,在南斯拉夫等国倡导下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行,标志着不结盟运动的兴起。(摘自必修教材P114)不结盟运动的宗旨和原则是什么?

提示 不结盟和非集团化。

②“和平演变”是指西方国家通过政治、经济、文化渗透,对苏联、东欧等社会主义国家进行的一场“没有硝烟的战争”。(摘自必修教材P115)“和平演变”与苏联解体之间有什么关联?

提示 “和平演变”是导致苏联解体的重要因素。

主题一 对峙与争夺——美苏两极格局的形成[3年10考]

1.冷战背景下两德交往的特点(2023·江苏高考,15)

2.冷战背景下美苏争夺的特点(2023·全国甲卷,35)

3.二战后美国国防经费的影响因素(2023·山东高考,15)

4.冷战下美苏关系的特点(2022·河北高考,15)

5.美苏冷战的手段(2022·江苏高考,16)

6.冷战下美苏对抗的特征(2022·海南高考,13)

7.美国冷战宣传的方式(2021·全国乙卷,35)

8.英美对抗苏联的举措(2021·海南高考,18)

9.美苏“冷战”的形成(2021·河北高考,15)

10.苏联冷战宣传的特点(2021·福建高考,16)

视角1 学者研究——冷战的兴起

史料 冷战中美苏双方往往通过意识形态的棱镜来看待对方,把对方视为敌人……美苏的意识形态斗争同它们争夺战略优势与利益结合起来,从而具有更强的攻击性和欺骗性……共同的战斗未化解美苏之间长期存有的互相猜疑。美国谴责苏联的帝国野心和俄罗斯扩张主义情结,苏联指责美国在世界扮演宪兵、形成霸权。

——摘编自刘金质《冷战史:1945—1991》

思考 根据史料并结合所学知识,概括美苏冷战的原因。

提示 美苏在意识形态和国家利益上的矛盾;美苏两国互相猜疑;雅尔塔体系奠定了二战后世界两极格局的框架;美苏实力均势;二战深重灾难的教训;美苏核恐怖平衡。

视角2 史料证史——冷战的特点

史料 从其含义上来说,冷战既是指1946年开始的美苏之间除了直接动用武力以外的一切敌对行为,又是被用来说明当时资本主义与社会主义两大阵营由过去的联盟关系转向冲突,其范围涉及政治、经济、外交、思想、文化等各个方面。

——孔寒冰《冷战并没有真结束》

思考 依据史料,概括冷战的主要特点。

提示 意识形态的尖锐对立、非战争状态的对立等;美苏大国主导;两极全面对抗。

视角3 名家说史——美苏冷战的影响

史料 冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了代价高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——摘编自[美]杰里·本特利、

[美]赫伯特·齐格勒《新全球史》

思考 根据史料,概括对美苏冷战的评价。

提示 既强调了美苏争霸使世界长期不得安宁,造成国际局势紧张,又看到在近半个世纪中双方势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。

1.历史解释——美苏冷战的原因

(1)第二次世界大战结束后不久,美国就在“反对共产主义扩张”的旗号下,对苏联实行遏制政策和敌对行动,率先挑起了冷战。苏联予以反击。

(2)美苏两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

(3)战后美国为称霸世界,将苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

(4)战后苏联为了经济发展和自身安全,努力扩大在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

2.历史解释——美苏冷战的基本特征

(1)阵线分明:美苏及其盟国互相争夺和对抗,阵线比较分明和稳定。

(2)主导力量:美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用。

(3)斗争方式:冷战是主要方式,表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据。

(4)体现矛盾:两种社会制度之间的矛盾,其内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局。

(5)对峙地区:欧洲是美苏双方最重要的争夺地区;亚洲是各自势力范围的交界地区。

(6)演变趋势:由两极格局演变为美苏两个超级大国的争霸,美苏争霸互有攻守,既有和平方式的对抗,也有局部战争。

主题二 博弈与制衡——世界格局多极化的趋势[3年8考]

1.美国对外政策调整的特点(2022·广东高考,16)

2.欧洲发展面临的问题(2022·山东高考,15)

3.欧洲走向联合的本质(2022·湖南高考,15)

4.资本主义世界贸易的变化(2022·浙江6月选考,24)

5.日本追求大国地位的特点(2021·湖南高考,16)

6.不结盟运动的兴起(2021·山东高考,15)

7.西欧的崛起与西方阵营分化(2021·广东高考,16)

8.西欧走向联合的特点(2021·湖北高考,15)

视角1 问题探史——多极化趋势出现

史料 第二次世界大战后仅25年,一个崭新的世界政治格局开始出现……世界两极开始消失,一股股新的力量在萌动,在发展……这些活跃的“地缘战略棋手”……震荡着世界,改变着世界。

——摘编自[美]布热津斯基《大棋局》

思考 指出“一个崭新的世界政治格局开始出现”和“新的力量”的表现。

提示 政治格局:多极化趋势的出现。

“新的力量”:欧共体的成立和发展、日本的经济“起飞”和谋求成为“政治大国”、中国的和平崛起、第三世界的兴起和发展等。视角2 名家说史——两极格局的瓦解

史料 苏联解体了。对美国而言,这是个灾难!我知道没人这么说,他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利,但它确实是个灾难。原因有二:其一,正是苏联的存在,才给了美国与其盟国结盟的理由;其二,1945年协议的一项重要内容,就是双方都不得轻举妄动,都得阻止任何导致核战的可能。而今,苏联对那些国家的约束作用没有了。

——[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦《生活在后美国世界》

思考 依据史料,分析苏联解体、两极格局结束的影响。

提示 削弱了美国的霸权主义;世界局势变得动荡不安;世界多极化趋势加强。

1.唯物史观——世界格局多极化趋势出现的原因

(1)根本原因:经济基础决定上层建筑,世界格局多极化趋势的出现,根源在于世界经济力量结构的多极化发展趋势。

(2)随着西欧由经济联合走向政治联合,其实力越来越强,在各个领域与美国和日本展开竞争。

(3)20世纪50年代后,日本经济高速发展;20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。日本以强大的经济实力为基础,谋求政治大国地位,其国际影响力越来越大。

(4)不结盟运动的兴起,使得第三世界国家联合起来,共同反对美苏的霸权主义,冲击了两极格局。

(5)改革开放后,中国迅速崛起,在世界政治舞台上的地位日益重要。

(6)美国和苏联受军备竞赛和对外侵略战争的拖累,实力相对衰弱。

2.历史解释——世界多极化趋势发展的特点

(1)和平过渡。它不是通过世界大战而是经过长期的冷战较量形成的。

(2)竞争过渡。美国、日本、欧盟、中国、俄罗斯等多个政治力量存在着互相竞争、互相制约的关系。

(3)长期过渡。霸权主义和强权政治不会轻易退出世界舞台,必然要经过一个长期的发展过程。

【练·教材改编题//固基础】

1.(据中外历史纲要下P111“学思之窗”改编)1945年2月,斯大林在雅尔塔会议上说:“波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。”这表明苏联( )

A.利用波兰问题来应对冷战

B.努力扩大在世界的影响力

C.积极和美国争夺世界霸权

D.与美国进行意识形态对抗

答案 B

2.(据中外历史纲要下P112“历史纵横”改编)1946年2月美国驻苏联代办乔治·凯南给美国国务院电报称:“苏联国内的制度、意识形态和历史决定了它必然要谋求无限制的扩张,如何对待这个力量的问题,无疑是我国外交面临的最巨大的任务。”9月苏联驻美国大使诺维科夫给莫斯科的电报中说:“战后美国外交政策反映了美国垄断资本帝国主义倾向,它的特征就是在战后谋求世界霸权,美国正积极……准备针对苏联的战争。”对上述两封电报,下列表述正确的是( )

A.标志着两极格局由此正式形成

B.美国率先挑起了对苏联的冷战

C.美苏双方正在从合作转向对抗

D.电报反映了杜鲁门主义的出台

答案 C

解析 据题干并结合所学知识可知,凯南和诺维科夫的电报都指责对方或“谋求无限制的扩张”,或“谋求世界霸权”,并将向本国发动战争,美苏由二战中的盟友变为敌对者,故选C项;“两极格局正式形成”是20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,排除A项;“美国率先挑起了对苏联的冷战”的标志是1947年的杜鲁门主义出台,排除B项;“杜鲁门主义的出台”是美国总统杜鲁门在国会上的演说,排除D项。

3.(据中外历史纲要下P115“问题探究”改编)赫鲁晓夫在回忆录中谈到某事件时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”该事件( )

A.直接导致德国一分为二

B.美苏对其事件谨慎处理避免核战风险

C.标志两极格局正式形成

D.以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解

答案 B

解析 据材料“肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言”可知,针对古巴导弹危机,美苏双方都非常的谨慎,害怕直接的军事冲突,即美苏谨慎处理避免核战风险,故选B项。

4.(据中外历史纲要下P115“历史纵横”改编)1989年,美国总统提出对社会主义国家“超越遏制”的新战略,放弃过去对苏联、东欧实行遏制、对抗的传统做法,转向积极发展关系,扩大联系与合作,运用诱压兼施等手段,促使苏联、东欧“逐渐实现自由化”。这一做法旨在( )

A.恢复美国自由放任传统

B.推动欧洲经济一体化

C.加速“和平演变”的进程

D.阻止苏联经济的发展

答案 C

解析 据材料“转向积极发展关系,扩大联系与合作,运用诱压兼施等手段,促使苏联、东欧‘逐渐实现自由化’”并结合所学知识可知,美国是从对抗手段转向和平手段,其目的还是遏制苏联和东欧,想让苏联和东欧“逐步实现自由化”,因此这一做法旨在加速对社会主义阵营“和平演变”的进程,故选C项;结合所学知识可知,美国并没有恢复自由放任的传统,排除A项;美国主要是为了遏制和演变社会主义阵营,排除B项;美国最终是为了对苏联实现“和平演变”,而非阻止苏联经济的发展,排除D项。

【练·高考真题//明考向】

命题点1 冷战的特点与争夺

1.(2023·全国甲卷,35)1952年,美国对菲律宾启动了蔬菜种子项目,次年升级为“民主种子”项目。该项目将募集或低价购买的蔬菜种子在菲律宾农村分发并给予种植指导,同时将西方观念传播给受助的菲律宾民众。美国“民主种子”项目的实施( )

A.反映两极格局形成后美苏对抗的升级

B.旨在促进菲律宾经济发展与观念变革

C.推动了亚非拉地区的民族独立与解放

D.凸显了对第三世界地区的宣传与争夺

答案 D

解析 根据材料,联系1952年的时代背景可知,美国在对菲律宾进行经济援助的同时,也传播了西方价值观,反映了美国的“和平演变”战略,其目的是通过经济上的援助,思想上的“和平演变”,最终在政治上控制第三世界国家,故选D项。1952年两极格局尚未形成,排除A项。促进菲律宾经济发展与观念变革是该项目实施的客观影响,并非美国的目的,排除B项。美国意在控制第三世界国家,达到其争霸目的,而非推动亚非拉地区的民族独立与解放,排除C项。

命题点2 冷战背景下两德交流的特点

2.(2023·江苏高考,15)1960年9月,民主德国对西柏林通道实施无限期边界管制,联邦德国随即宣布暂时中止两国之间的贸易、服务协定。后经过不断协商,到12月底双方重新恢复协定,民主德国废除了对西柏林的限制措施。这一事件的解决( )

A.导致西方阵营逐渐分化

B.凸显了双方政策的务实性

C.助推美苏关系全面缓和

D.有利于战后欧洲经济复苏

答案 B

解析 据材料“不断协商”“到12月重新恢复协定”信息及所学可知,冷战时期,冷战的重点在欧洲,为了尽量避免战争,同时出于本地区发展的需要,对抗双方在处理冲突时有一定的克制机制,凸显了双方政策的务实性,故选B项。欧共体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明西方阵营逐渐分化,材料不涉及这些信息,排除A项;20世纪60年代美苏关系对抗逐渐加剧,排除C项;材料主旨是双方政策的务实性,不是战后欧洲经济复苏,20世纪60年代欧洲经济已经复苏并发展,排除D项。

命题点3 二战后欧美关系的调整

3.(2022·广东高考,16)1970年,美国总统尼克松在对外政策报告中说:“欧洲今天已比较能依靠自己的力量维持下去了,建立更平衡的联合和更名副其实的伙伴关系是符合美国利益的。”美国意在( )

A.重建布雷顿森林体系

B.联合欧洲消除“滞胀”危机

C.调整与西欧国家关系

D.加大与苏联对抗的强度

答案 C

解析 据所学可知,1967年欧共体的成立促进了欧洲的发展壮大,挑战了美国的霸权地位,尼克松强调“建立更平衡的联合和更名副其实的伙伴关系是符合美国利益的”,意在强调调整与西欧国家关系,符合美国的利益需求,故选C项。1973年,主要国家货币与美元脱钩,布雷顿森林体系正式解体,排除A项;1973年,西方国家普遍出现“滞胀”危机,排除B项;材料主要强调调整与西欧国家关系,未体现美国对抗苏联的态度,排除D项。

命题点4 欧洲走向联合

4.(2022·山东高考,15)1967年,法国学者塞尔旺—施赖贝尔在其著作中宣称,如果包括法国在内的欧洲国家不迅速采取行动以重新确立对欧洲经济和社会的控制,欧洲也许会繁荣昌盛,但将在历史上第一次被更为发达的文明所摧垮并受它统治。该著作出版后在欧洲很快成为畅销书。这反映出欧洲社会( )

A.对美国发展模式的否定

B.对战后世界秩序的不满

C.对面临挑战和未来发展的担忧

D.对苏联威胁下欧洲联合的反思

答案 C

解析 据题干材料信息可知,如果欧洲国家不采取措施进一步联合以重新确立对欧洲经济和社会的控制,将会被更为发达的文明(美国)所摧垮并受它统治,体现了欧洲社会对面临挑战和未来发展的担忧,故选C项。材料并未否定美国发展模式,排除A项;材料是欧洲对面临挑战和未来发展的担忧,不是对两极格局的不满,排除B项;材料未涉及欧洲的联合“更为发达的文明”,排除D项。

同课章节目录