5.七律·长征课件(共23张PPT)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

七律·长征

六年级语文上册

授课老师:×××

日期:×××

3.课 文 赏 析

2.课 文

1.生 词

目

录

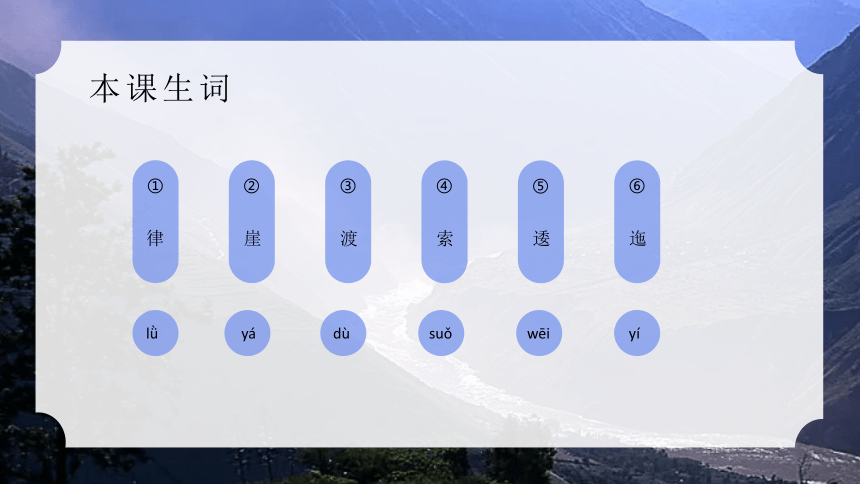

本课生词

①

律

lǜ

②

崖

yá

③

渡

dù

④

索

suǒ

⑤

逶

wēi

⑥

迤

yí

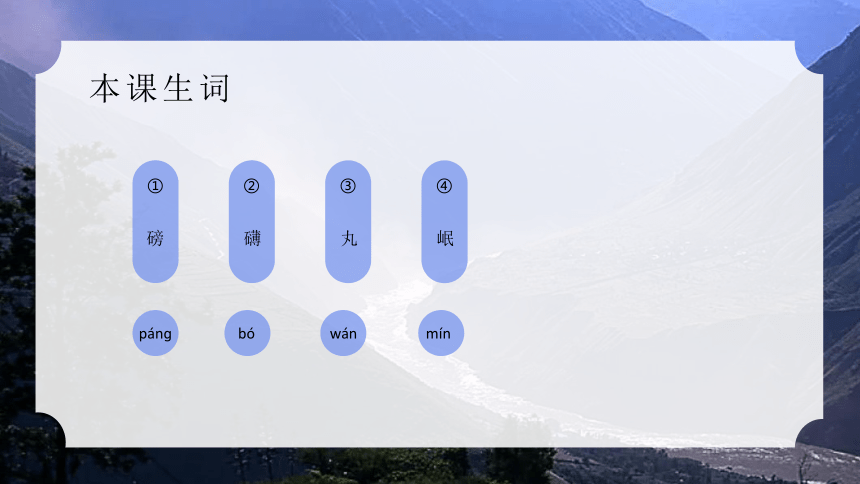

本课生词

①

磅

pánɡ

②

礴

bó

③

丸

wán

④

岷

mín

七律·长征

--毛泽东

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭①逶迤腾细浪,

乌蒙②磅礴走泥丸。

七律·长征

--毛泽东

金山③水拍云崖④暖,

大渡⑤桥横铁索寒。

更喜岷山⑥千里雪,

三军⑦过后尽开颜。

注释

①五岭:越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭的总称。位于湖南、江西、广东、广西四省区交界处。

②乌蒙:即乌蒙山,位于贵州、云南两省交界处。

注释

③金沙:即金沙江,指长江上游从青海玉树到四川宜宾这一段。

④云崖:高耸入云的山崖。

注释

⑤大渡:即大渡河,位于四川中西部。

⑥岷山:位于四川、甘肃两省交界处。

⑦三军:这里指红军队伍。

毛泽东,字润之,湖南湘潭人。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人、书法家。

毛泽东一生,都在中国古诗词这条精神长河里寻宗探源,妙承精华,自铸鸿词。毛泽东习读古诗词的华彩雄文,更是读其中的战略、读其中的哲理、读其中的政治、读其中的人生观和历史观。

1934 年 10 月,中央主力红军为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫实行战略大转移,退出根据地进行长征。其间经过 11 个省,翻过 18 座大山,跨过 24 条大河,爬雪山,过草地,行程约二万五千里,其间他们经历无数次生死考验,由开始时的八万多人到长征胜利时,只剩下了六千多人。终于,1935 年 10 月,长征即将胜利,毛主席回顾所经历的艰难险阻,激动地写下了这首气壮山河的伟大诗篇 。

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金山水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

首联

颔联

颈联

尾联

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

首联

首联以直白的词汇、豪迈的语势,高屋建瓴,总领全诗,高度概括出红军在长征中不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。它以革命乐观主义精神和革命浪漫主义风格,成为全篇的纲领。“不怕”两字,回答响亮,下笔千钧,以坚定的语气表现出红军面对长征过程中的千难万险,全无惧色,顶天立地。“等闲”两字则将困难轻轻一瞥,加深了对“不怕”的表述,表现出红军藐视困难、从容不迫的自豪感。“万水千山”以静写动,以艰难险阻为主体,展现了一幅浓缩红军长征壮阔历程的总览图。

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

首联

首联表达了作者什么感情?

首联,开宗明义,提出全篇的中心思想,高度概括了红军在整个长征过程中所表现出来的亘古未有的英雄气概和百折不挠的勇毅精神。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

颔联

颔联承接“千山”。作者先用“逶迤”和“磅礴”的夸张手法极言山势雄险,用的是“扬”的手法,而后用“细浪”和“泥丸”的比喻手法言其渺小,用的是“抑”的手法,这抑扬之间更显出红军的伟大。“腾”与“走”的拟人化动态描写,使静止的山有了生气,大山与红军都灵动起来。此联可谓想象超绝,用语新奇,境界阔大,气象万千。

金山水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

颈联

颈联承接“万水”。一“暖”一“寒”,既写出了天气情况,又写出了心理感受。作者以两种感觉互相对比,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现了夺取泸定桥的惊心动魄,足见红军的神勇无比。一“拍”一“横”也是以动写静的手法。此联对仗自然、工整,以自然环境寄寓无限感慨,极具气势。

金山水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

颈联

“暖”暗示了红军巧渡金沙江后的欢乐心情。“寒”暗示了红军飞夺泸定桥时的惊险与悲壮。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

尾联

尾联描述了长征的最后历程。翻越“千里雪”的岷山,其困难程度其实超过“逶迤”的五岭和“磅礴”的乌蒙山,但这时由于胜利在望,心情舒朗,“喜”由心生,眼中望去的风雪交加路也就变得美不胜收了。最后以“开颜”收篇,写出了红军翻过雪山后一片欢腾的喜悦之态,同时预示了长征的彻底胜利。

巩固训练

给下列多音字组词

磅

pánɡ

bànɡ

磅礴

磅秤

尽

jìn

jǐn

尽量

尽管

给下列形近字组词

崖

涯

(山崖)

(天涯)

渡

度

(渡河)

(度假)

找出下列词语中的错别字并改正

逶拖 山崖 磅薄 悬崖俏壁 度江 远渡重洋

迤

礴

峭

渡

谢谢观看

七律·长征

六年级语文上册

授课老师:×××

日期:×××

3.课 文 赏 析

2.课 文

1.生 词

目

录

本课生词

①

律

lǜ

②

崖

yá

③

渡

dù

④

索

suǒ

⑤

逶

wēi

⑥

迤

yí

本课生词

①

磅

pánɡ

②

礴

bó

③

丸

wán

④

岷

mín

七律·长征

--毛泽东

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭①逶迤腾细浪,

乌蒙②磅礴走泥丸。

七律·长征

--毛泽东

金山③水拍云崖④暖,

大渡⑤桥横铁索寒。

更喜岷山⑥千里雪,

三军⑦过后尽开颜。

注释

①五岭:越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭的总称。位于湖南、江西、广东、广西四省区交界处。

②乌蒙:即乌蒙山,位于贵州、云南两省交界处。

注释

③金沙:即金沙江,指长江上游从青海玉树到四川宜宾这一段。

④云崖:高耸入云的山崖。

注释

⑤大渡:即大渡河,位于四川中西部。

⑥岷山:位于四川、甘肃两省交界处。

⑦三军:这里指红军队伍。

毛泽东,字润之,湖南湘潭人。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人、书法家。

毛泽东一生,都在中国古诗词这条精神长河里寻宗探源,妙承精华,自铸鸿词。毛泽东习读古诗词的华彩雄文,更是读其中的战略、读其中的哲理、读其中的政治、读其中的人生观和历史观。

1934 年 10 月,中央主力红军为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫实行战略大转移,退出根据地进行长征。其间经过 11 个省,翻过 18 座大山,跨过 24 条大河,爬雪山,过草地,行程约二万五千里,其间他们经历无数次生死考验,由开始时的八万多人到长征胜利时,只剩下了六千多人。终于,1935 年 10 月,长征即将胜利,毛主席回顾所经历的艰难险阻,激动地写下了这首气壮山河的伟大诗篇 。

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金山水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

首联

颔联

颈联

尾联

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

首联

首联以直白的词汇、豪迈的语势,高屋建瓴,总领全诗,高度概括出红军在长征中不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。它以革命乐观主义精神和革命浪漫主义风格,成为全篇的纲领。“不怕”两字,回答响亮,下笔千钧,以坚定的语气表现出红军面对长征过程中的千难万险,全无惧色,顶天立地。“等闲”两字则将困难轻轻一瞥,加深了对“不怕”的表述,表现出红军藐视困难、从容不迫的自豪感。“万水千山”以静写动,以艰难险阻为主体,展现了一幅浓缩红军长征壮阔历程的总览图。

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

首联

首联表达了作者什么感情?

首联,开宗明义,提出全篇的中心思想,高度概括了红军在整个长征过程中所表现出来的亘古未有的英雄气概和百折不挠的勇毅精神。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

颔联

颔联承接“千山”。作者先用“逶迤”和“磅礴”的夸张手法极言山势雄险,用的是“扬”的手法,而后用“细浪”和“泥丸”的比喻手法言其渺小,用的是“抑”的手法,这抑扬之间更显出红军的伟大。“腾”与“走”的拟人化动态描写,使静止的山有了生气,大山与红军都灵动起来。此联可谓想象超绝,用语新奇,境界阔大,气象万千。

金山水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

颈联

颈联承接“万水”。一“暖”一“寒”,既写出了天气情况,又写出了心理感受。作者以两种感觉互相对比,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现了夺取泸定桥的惊心动魄,足见红军的神勇无比。一“拍”一“横”也是以动写静的手法。此联对仗自然、工整,以自然环境寄寓无限感慨,极具气势。

金山水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

颈联

“暖”暗示了红军巧渡金沙江后的欢乐心情。“寒”暗示了红军飞夺泸定桥时的惊险与悲壮。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

尾联

尾联描述了长征的最后历程。翻越“千里雪”的岷山,其困难程度其实超过“逶迤”的五岭和“磅礴”的乌蒙山,但这时由于胜利在望,心情舒朗,“喜”由心生,眼中望去的风雪交加路也就变得美不胜收了。最后以“开颜”收篇,写出了红军翻过雪山后一片欢腾的喜悦之态,同时预示了长征的彻底胜利。

巩固训练

给下列多音字组词

磅

pánɡ

bànɡ

磅礴

磅秤

尽

jìn

jǐn

尽量

尽管

给下列形近字组词

崖

涯

(山崖)

(天涯)

渡

度

(渡河)

(度假)

找出下列词语中的错别字并改正

逶拖 山崖 磅薄 悬崖俏壁 度江 远渡重洋

迤

礴

峭

渡

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地