第8课 中国古代的法治与教化 学案(含解析) 2024-2025学年高二历史部编版(2019)选择性必修第一册

文档属性

| 名称 | 第8课 中国古代的法治与教化 学案(含解析) 2024-2025学年高二历史部编版(2019)选择性必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 782.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-17 21:54:05 | ||

图片预览

文档简介

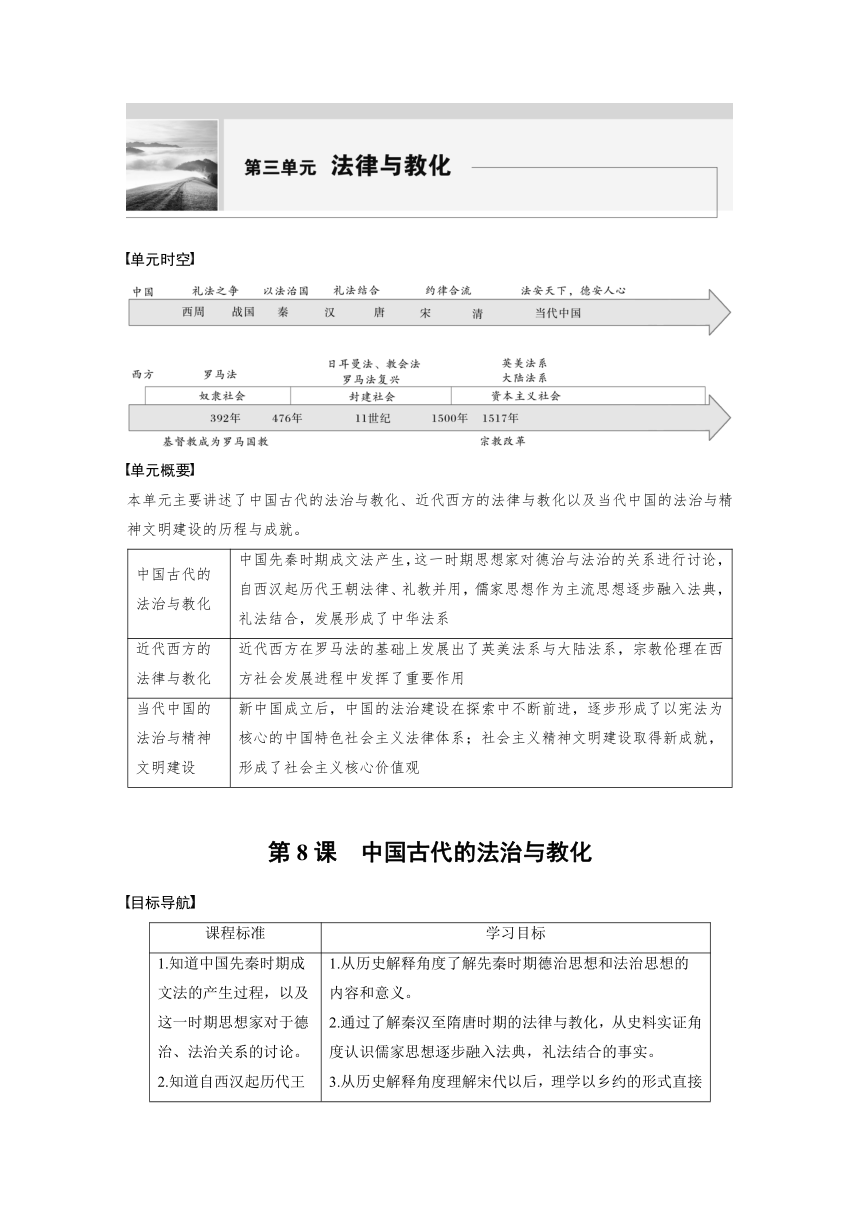

单元时空

单元概要

本单元主要讲述了中国古代的法治与教化、近代西方的法律与教化以及当代中国的法治与精神文明建设的历程与成就。

中国古代的法治与教化 中国先秦时期成文法产生,这一时期思想家对德治与法治的关系进行讨论,自西汉起历代王朝法律、礼教并用,儒家思想作为主流思想逐步融入法典,礼法结合,发展形成了中华法系

近代西方的法律与教化 近代西方在罗马法的基础上发展出了英美法系与大陆法系,宗教伦理在西方社会发展进程中发挥了重要作用

当代中国的法治与精神文明建设 新中国成立后,中国的法治建设在探索中不断前进,逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系;社会主义精神文明建设取得新成就,形成了社会主义核心价值观

第8课 中国古代的法治与教化

目标导航

课程标准 学习目标

1.知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论。 2.知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。 1.从历史解释角度了解先秦时期德治思想和法治思想的内容和意义。 2.通过了解秦汉至隋唐时期的法律与教化,从史料实证角度认识儒家思想逐步融入法典,礼法结合的事实。 3.从历史解释角度理解宋代以后,理学以乡约的形式直接面向基层百姓宣讲的意义。 4.核心概念:德治、法治、礼法并用、《唐律疏议》、中华法系、乡约

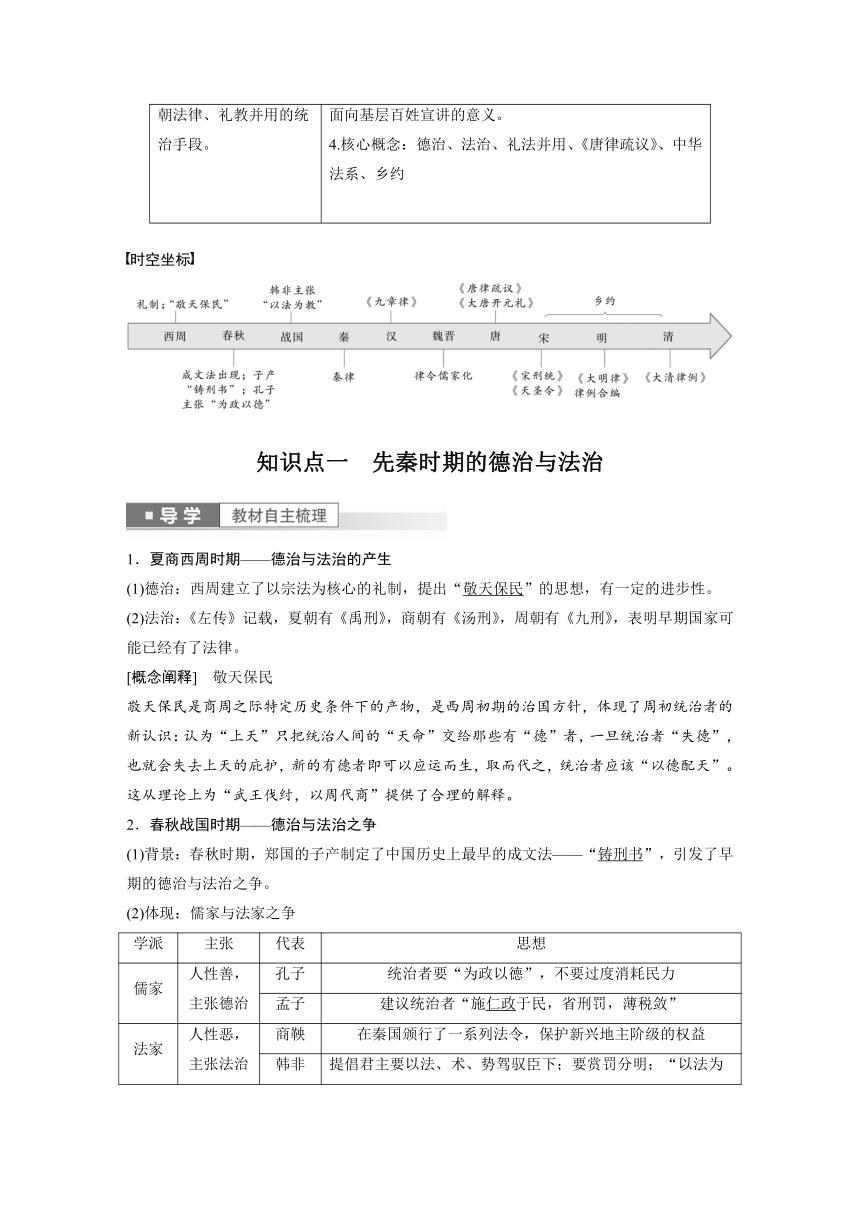

时空坐标

知识点一 先秦时期的德治与法治

1.夏商西周时期——德治与法治的产生

(1)德治:西周建立了以宗法为核心的礼制,提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

(2)法治:《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,表明早期国家可能已经有了法律。

[概念阐释] 敬天保民

敬天保民是商周之际特定历史条件下的产物,是西周初期的治国方针,体现了周初统治者的新认识:认为“上天”只把统治人间的“天命”交给那些有“德”者,一旦统治者“失德”,也就会失去上天的庇护,新的有德者即可以应运而生,取而代之,统治者应该“以德配天”。这从理论上为“武王伐纣,以周代商”提供了合理的解释。

2.春秋战国时期——德治与法治之争

(1)背景:春秋时期,郑国的子产制定了中国历史上最早的成文法——“铸刑书”,引发了早期的德治与法治之争。

(2)体现:儒家与法家之争

学派 主张 代表 思想

儒家 人性善,主张德治 孔子 统治者要“为政以德”,不要过度消耗民力

孟子 建议统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

法家 人性恶,主张法治 商鞅 在秦国颁行了一系列法令,保护新兴地主阶级的权益

韩非 提倡君主要以法、术、势驾驭臣下;要赏罚分明;“以法为教”“以吏为师”

(3)评价

①儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但儒家思想并不适用于战国时期。

②法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。

(4)结果:在法家思想的指引下,秦国最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

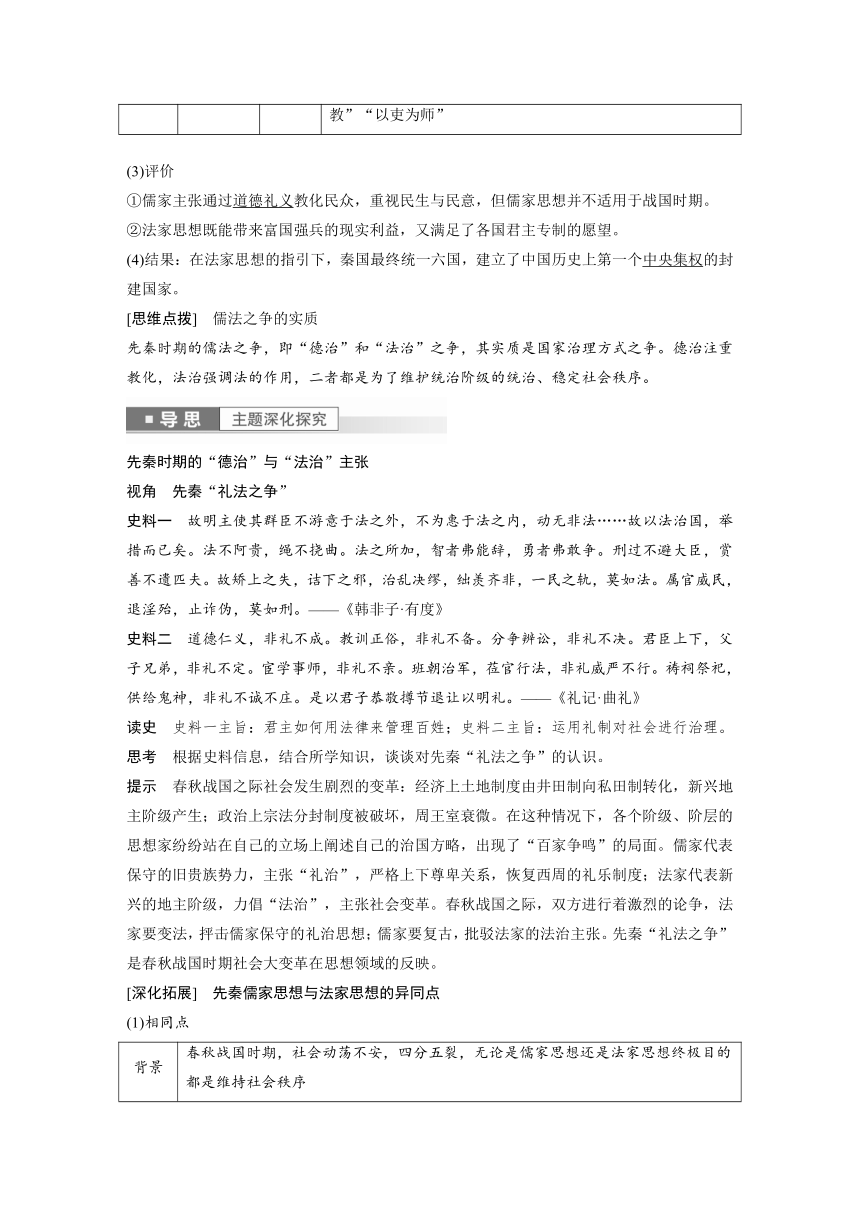

[思维点拨] 儒法之争的实质

先秦时期的儒法之争,即“德治”和“法治”之争,其实质是国家治理方式之争。德治注重教化,法治强调法的作用,二者都是为了维护统治阶级的统治、稳定社会秩序。

先秦时期的“德治”与“法治”主张

视角 先秦“礼法之争”

史料一 故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。——《韩非子·有度》

史料二 道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。——《礼记·曲礼》

读史 史料一主旨:君主如何用法律来管理百姓;史料二主旨:运用礼制对社会进行治理。

思考 根据史料信息,结合所学知识,谈谈对先秦“礼法之争”的认识。

提示 春秋战国之际社会发生剧烈的变革:经济上土地制度由井田制向私田制转化,新兴地主阶级产生;政治上宗法分封制度被破坏,周王室衰微。在这种情况下,各个阶级、阶层的思想家纷纷站在自己的立场上阐述自己的治国方略,出现了“百家争鸣”的局面。儒家代表保守的旧贵族势力,主张“礼治”,严格上下尊卑关系,恢复西周的礼乐制度;法家代表新兴的地主阶级,力倡“法治”,主张社会变革。春秋战国之际,双方进行着激烈的论争,法家要变法,抨击儒家保守的礼治思想;儒家要复古,批驳法家的法治主张。先秦“礼法之争”是春秋战国时期社会大变革在思想领域的反映。

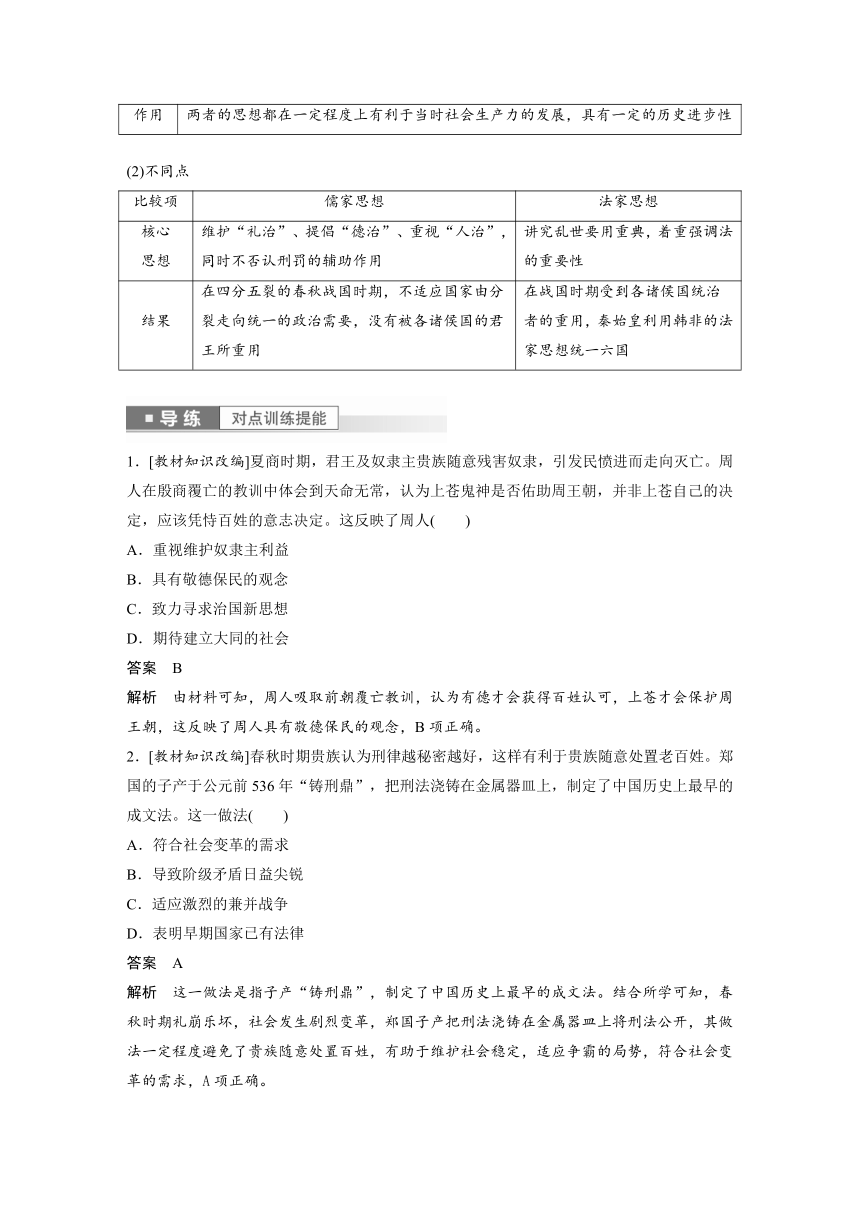

[深化拓展] 先秦儒家思想与法家思想的异同点

(1)相同点

背景 春秋战国时期,社会动荡不安,四分五裂,无论是儒家思想还是法家思想终极目的都是维持社会秩序

作用 两者的思想都在一定程度上有利于当时社会生产力的发展,具有一定的历史进步性

(2)不同点

比较项 儒家思想 法家思想

核心 思想 维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治”,同时不否认刑罚的辅助作用 讲究乱世要用重典,着重强调法的重要性

结果 在四分五裂的春秋战国时期,不适应国家由分裂走向统一的政治需要,没有被各诸侯国的君王所重用 在战国时期受到各诸侯国统治者的重用,秦始皇利用韩非的法家思想统一六国

1.[教材知识改编]夏商时期,君王及奴隶主贵族随意残害奴隶,引发民愤进而走向灭亡。周人在殷商覆亡的教训中体会到天命无常,认为上苍鬼神是否佑助周王朝,并非上苍自己的决定,应该凭恃百姓的意志决定。这反映了周人( )

A.重视维护奴隶主利益

B.具有敬德保民的观念

C.致力寻求治国新思想

D.期待建立大同的社会

答案 B

解析 由材料可知,周人吸取前朝覆亡教训,认为有德才会获得百姓认可,上苍才会保护周王朝,这反映了周人具有敬德保民的观念,B项正确。

2.[教材知识改编]春秋时期贵族认为刑律越秘密越好,这样有利于贵族随意处置老百姓。郑国的子产于公元前536年“铸刑鼎”,把刑法浇铸在金属器皿上,制定了中国历史上最早的成文法。这一做法( )

A.符合社会变革的需求

B.导致阶级矛盾日益尖锐

C.适应激烈的兼并战争

D.表明早期国家已有法律

答案 A

解析 这一做法是指子产“铸刑鼎”,制定了中国历史上最早的成文法。结合所学可知,春秋时期礼崩乐坏,社会发生剧烈变革,郑国子产把刑法浇铸在金属器皿上将刑法公开,其做法一定程度避免了贵族随意处置百姓,有助于维护社会稳定,适应争霸的局势,符合社会变革的需求,A项正确。

知识点二 秦汉至明清时期的法律与教化

一、秦汉至隋唐时期的法律与教化

1.秦汉

(1)秦朝:以法家思想治国,推动了律的编纂。

(2)汉朝:沿袭秦律,制成《九章律》。

(3)秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。

[思维点拨] 秦汉时期的“律”与“令”

“律”是经国家有关机构制定的比较成熟的并以国家名义颁布的法律规范;“令”是根据统治形势的需要,经过一定的议定程序后以皇帝的名义颁布的法律规范,其主要是对“律”或对现有的“令”起补充作用。

2.魏晋

特点 律令儒家化

表现 (1)魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。 (2)法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常

[概念阐释] 律令儒家化

律令儒家化是指在以法家思想为指导的战国、秦朝法律制度基础上,逐步吸收儒家思想并最终成为以儒家思想为指导的法律制度的历史过程。封建法律儒家化的过程是“礼制”与“刑律”的互动过程。

[问题思考] 汉武帝之后,法律与儒学结合为什么会越来越紧密?

提示 儒学成为统治阶级的主流意识形态之后,势必向社会各个层面渗透,包括政治、法律、文化等各方面。儒学向法律的渗透最初体现为儒家士人以经注律,即以儒家经典解释法律。这种做法也得到了皇帝的支持,儒家思想进一步被注入法律制定和法律解释之中。

3.唐朝

(1)法治:《唐律疏议》

演变 ①唐高宗永徽年间,在《贞观律》基础上修订颁布《永徽律》 ②唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《唐律疏议》

特点 是礼法结合的典范

影响 《唐律疏议》是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律

(2)礼治

颁布法典 732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼。《大唐开元礼》是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成

注重教化 唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化

[概念阐释] 中华法系

中华法系是指以中国古代伦理法为基础,以《唐律疏议》为代表的中国法律的总称。它的特点是突出成文法典,强调礼法结合,重视家族伦理,民法与刑法不分。

二、宋元至明清时期的法律与教化

1.法律演变

宋朝 基本沿用唐朝法律体系,制定了《宋刑统》《天圣令》

元朝 对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律

明朝 以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中重视“例”,开创了律例合编的体例

清朝 法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》

2.基层教化

(1)理学兴起

形成过程 理学从北宋周敦颐开始,到南宋朱熹集大成。以程颢、程颐、朱熹为代表的程朱理学,在南宋后期逐步确立统治地位

传播 控制教育与科举,通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范

(2)乡约教化

创立 北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本

发展 ①明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,使乡约逐渐带有强制力。 ②清朝宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》

结果 乡约经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流

[问题思考] 阅读教材第三目“学思之窗”,想一想,从宋朝到清朝乡约所讲内容有何变化?

提示 宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容,强调顺从、安分守己;乡约组织从儒家士大夫发起建立到统治者推动设立,乡约已完全由教化手段沦为统治阶级的统治工具。

古代中国法律与教化的特点

视角1 中国古代法律的演变

史料 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识①。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统②并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范③汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了④“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容⑤的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

读史 不同时期法律具有不同的特征;从①-⑤纵向思考不同时期对前代法律的继承发展得出结论;据②前后比较得出认识。

思考 根据史料并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。

提示 特点:强调“以经注律”;继承与发展前代法律;不同阶段特色鲜明。原因:小农经济的影响;维护专制统治的需要;儒学的作用;法学家的努力。

视角2 古代基层教化——乡约制度

史料 从南宋至明清,乡约制度是县级以下在村落推行的一套地方自治机构①,它的地位正可与王安石的保甲制相当。保甲制是上级政府为了适应当时苦难的局面向下推行的一套施政机构,“编户口、练民兵”是它的主要功能。可是乡约制度的作用并不在此,它是人民自动结合的机构,这就是吕和叔先生所说的:“乡人相约,勉为小善。”他给乡约厘定的四大条款是:德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。这四大条款就描写了乡约制度的主要功能,它是绅士以领导者的身份②,作为教育与组织人民的工具,冀以形成为人民自动结合的机构,成为一个自动奉公守法、知礼习义的单位③,也就是一个具有政治意义的团体。

——摘编自费孝通、吴晗《皇权与绅权》

读史 ①性质;②主导者;③功能。

思考 根据史料并结合所学知识,概括中国古代乡约制度的特点并分析其出现的背景。

提示 特点:具有地方自治的性质;由乡绅或宗族主导;重视发挥其社会教化的功能。背景:地方宗族势力的强大;程朱理学的发展。

[深化拓展]

1.古代法律儒家化的三个阶段

汉代 儒家学者通过“春秋决狱”“引经注律”和“刑罚适用”等途径,“引礼入法”,逐渐实现儒家思想对立法、司法的指导地位,是中国法律儒家化的发端

三国两晋南北朝 统治者开始直接任命儒臣来立法,儒家思想指导立法并将儒家思想法律化,从而使礼律进一步融合,实现“纳礼入律”,法律儒家化进一步发展

唐代 唐朝确立了以“德主刑辅,礼法并用”为主的法律指导思想,以儒家主张的纲常礼教作为法律的指导原则和定罪量刑的基本依据。自此,礼与法完全融合,实现了“礼法合一”,中国古代法律儒家化完成

2.全面认识中国古代的乡约制度

形成原因 ①封建士大夫的积极推动 ②统治者挽救社会危机,加强基层管理的需要 ③小农经济的封闭性和脆弱性 ④民间自治的传统,宗法性社会结构

主要内容 ①宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容 ②乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立

历史影响 ①有利于维护社会秩序,加强基层社会治理 ②有利于发展生产,推动乡村经济发展和风气转变 ③促进了儒家文化和传统道德的传播

1.[教材内容改编]汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏晋时期法典的编制和修订落入儒臣之手,魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令。这反映了( )

A.文化认同的加强 B.律令逐渐儒家化

C.法律体系的健全 D.道德的法制化倾向

答案 B

解析 由“儒家知识分子以经注律”“编制和修订落入儒臣之手”“专用儒家思想来解释律令”可知,儒家思想逐渐成为编纂、解释律令的重要依据,这反映了律令逐渐儒家化,B项正确。

2.[教材内容改编]永徽年间,唐高宗令长孙无忌携李勣等大臣在《贞观律》基础上修订颁布《永徽律》,其后又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》,并郑重说明:“旧律云‘言理切害’,今改为‘情理切害’者,盖欲原其本情,广思慎罚故也。”据此可知,《永徽律疏》( )

A.儒法并用,刑法严峻

B.删繁就简,量刑从轻

C.德主刑辅,实用性强

D.惩治吏治,提升效能

答案 C

解析 由“永徽年间”“唐高宗”可知,《永徽律疏》属于唐律,唐律是礼法结合的典范,将儒家道德伦理与法律条文相结合。由“旧律云‘言理切害’……广思慎罚故也”可知,《永徽律疏》司法实践过程中考虑人情和实际情况,并非严格依照法律条文,其德主刑辅,实用性强,并非刑法严峻,C项正确,A项错误。《永徽律疏》是对《永徽律》逐条解释而来,并非删繁就简,B项错误。材料并未体现《永徽律疏》的施用效果,D项错误。

3.[教材内容改编]明朝后期,乡约宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕。到清朝乡约的宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。这说明了明清时期乡约( )

A.开始在农村传播 B.受到百姓广泛推崇

C.强制力日益增强 D.具备法律同等效力

答案 C

解析 由材料可知,乡约与法律联系紧密,乡约原本由儒学士人发起,用于教化百姓,经过政府的利用和推广逐渐与法律合流,具有更强约束力和强制力,C项正确。

知识体系

学科术语 1.先秦时期出现德治和法治两种治国思想,分别以春秋战国时期的儒家和法家为代表。儒家的德治思想有积极意义,但法家的法治思想更符合战国时期各国富国强兵、政令统一的需要。 2.《唐律疏议》是我国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。唐律是礼法结合的典范。 3.唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。

单元概要

本单元主要讲述了中国古代的法治与教化、近代西方的法律与教化以及当代中国的法治与精神文明建设的历程与成就。

中国古代的法治与教化 中国先秦时期成文法产生,这一时期思想家对德治与法治的关系进行讨论,自西汉起历代王朝法律、礼教并用,儒家思想作为主流思想逐步融入法典,礼法结合,发展形成了中华法系

近代西方的法律与教化 近代西方在罗马法的基础上发展出了英美法系与大陆法系,宗教伦理在西方社会发展进程中发挥了重要作用

当代中国的法治与精神文明建设 新中国成立后,中国的法治建设在探索中不断前进,逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系;社会主义精神文明建设取得新成就,形成了社会主义核心价值观

第8课 中国古代的法治与教化

目标导航

课程标准 学习目标

1.知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论。 2.知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。 1.从历史解释角度了解先秦时期德治思想和法治思想的内容和意义。 2.通过了解秦汉至隋唐时期的法律与教化,从史料实证角度认识儒家思想逐步融入法典,礼法结合的事实。 3.从历史解释角度理解宋代以后,理学以乡约的形式直接面向基层百姓宣讲的意义。 4.核心概念:德治、法治、礼法并用、《唐律疏议》、中华法系、乡约

时空坐标

知识点一 先秦时期的德治与法治

1.夏商西周时期——德治与法治的产生

(1)德治:西周建立了以宗法为核心的礼制,提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

(2)法治:《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,表明早期国家可能已经有了法律。

[概念阐释] 敬天保民

敬天保民是商周之际特定历史条件下的产物,是西周初期的治国方针,体现了周初统治者的新认识:认为“上天”只把统治人间的“天命”交给那些有“德”者,一旦统治者“失德”,也就会失去上天的庇护,新的有德者即可以应运而生,取而代之,统治者应该“以德配天”。这从理论上为“武王伐纣,以周代商”提供了合理的解释。

2.春秋战国时期——德治与法治之争

(1)背景:春秋时期,郑国的子产制定了中国历史上最早的成文法——“铸刑书”,引发了早期的德治与法治之争。

(2)体现:儒家与法家之争

学派 主张 代表 思想

儒家 人性善,主张德治 孔子 统治者要“为政以德”,不要过度消耗民力

孟子 建议统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

法家 人性恶,主张法治 商鞅 在秦国颁行了一系列法令,保护新兴地主阶级的权益

韩非 提倡君主要以法、术、势驾驭臣下;要赏罚分明;“以法为教”“以吏为师”

(3)评价

①儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但儒家思想并不适用于战国时期。

②法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。

(4)结果:在法家思想的指引下,秦国最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

[思维点拨] 儒法之争的实质

先秦时期的儒法之争,即“德治”和“法治”之争,其实质是国家治理方式之争。德治注重教化,法治强调法的作用,二者都是为了维护统治阶级的统治、稳定社会秩序。

先秦时期的“德治”与“法治”主张

视角 先秦“礼法之争”

史料一 故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。——《韩非子·有度》

史料二 道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。——《礼记·曲礼》

读史 史料一主旨:君主如何用法律来管理百姓;史料二主旨:运用礼制对社会进行治理。

思考 根据史料信息,结合所学知识,谈谈对先秦“礼法之争”的认识。

提示 春秋战国之际社会发生剧烈的变革:经济上土地制度由井田制向私田制转化,新兴地主阶级产生;政治上宗法分封制度被破坏,周王室衰微。在这种情况下,各个阶级、阶层的思想家纷纷站在自己的立场上阐述自己的治国方略,出现了“百家争鸣”的局面。儒家代表保守的旧贵族势力,主张“礼治”,严格上下尊卑关系,恢复西周的礼乐制度;法家代表新兴的地主阶级,力倡“法治”,主张社会变革。春秋战国之际,双方进行着激烈的论争,法家要变法,抨击儒家保守的礼治思想;儒家要复古,批驳法家的法治主张。先秦“礼法之争”是春秋战国时期社会大变革在思想领域的反映。

[深化拓展] 先秦儒家思想与法家思想的异同点

(1)相同点

背景 春秋战国时期,社会动荡不安,四分五裂,无论是儒家思想还是法家思想终极目的都是维持社会秩序

作用 两者的思想都在一定程度上有利于当时社会生产力的发展,具有一定的历史进步性

(2)不同点

比较项 儒家思想 法家思想

核心 思想 维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治”,同时不否认刑罚的辅助作用 讲究乱世要用重典,着重强调法的重要性

结果 在四分五裂的春秋战国时期,不适应国家由分裂走向统一的政治需要,没有被各诸侯国的君王所重用 在战国时期受到各诸侯国统治者的重用,秦始皇利用韩非的法家思想统一六国

1.[教材知识改编]夏商时期,君王及奴隶主贵族随意残害奴隶,引发民愤进而走向灭亡。周人在殷商覆亡的教训中体会到天命无常,认为上苍鬼神是否佑助周王朝,并非上苍自己的决定,应该凭恃百姓的意志决定。这反映了周人( )

A.重视维护奴隶主利益

B.具有敬德保民的观念

C.致力寻求治国新思想

D.期待建立大同的社会

答案 B

解析 由材料可知,周人吸取前朝覆亡教训,认为有德才会获得百姓认可,上苍才会保护周王朝,这反映了周人具有敬德保民的观念,B项正确。

2.[教材知识改编]春秋时期贵族认为刑律越秘密越好,这样有利于贵族随意处置老百姓。郑国的子产于公元前536年“铸刑鼎”,把刑法浇铸在金属器皿上,制定了中国历史上最早的成文法。这一做法( )

A.符合社会变革的需求

B.导致阶级矛盾日益尖锐

C.适应激烈的兼并战争

D.表明早期国家已有法律

答案 A

解析 这一做法是指子产“铸刑鼎”,制定了中国历史上最早的成文法。结合所学可知,春秋时期礼崩乐坏,社会发生剧烈变革,郑国子产把刑法浇铸在金属器皿上将刑法公开,其做法一定程度避免了贵族随意处置百姓,有助于维护社会稳定,适应争霸的局势,符合社会变革的需求,A项正确。

知识点二 秦汉至明清时期的法律与教化

一、秦汉至隋唐时期的法律与教化

1.秦汉

(1)秦朝:以法家思想治国,推动了律的编纂。

(2)汉朝:沿袭秦律,制成《九章律》。

(3)秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。

[思维点拨] 秦汉时期的“律”与“令”

“律”是经国家有关机构制定的比较成熟的并以国家名义颁布的法律规范;“令”是根据统治形势的需要,经过一定的议定程序后以皇帝的名义颁布的法律规范,其主要是对“律”或对现有的“令”起补充作用。

2.魏晋

特点 律令儒家化

表现 (1)魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。 (2)法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护儒家提倡的三纲五常

[概念阐释] 律令儒家化

律令儒家化是指在以法家思想为指导的战国、秦朝法律制度基础上,逐步吸收儒家思想并最终成为以儒家思想为指导的法律制度的历史过程。封建法律儒家化的过程是“礼制”与“刑律”的互动过程。

[问题思考] 汉武帝之后,法律与儒学结合为什么会越来越紧密?

提示 儒学成为统治阶级的主流意识形态之后,势必向社会各个层面渗透,包括政治、法律、文化等各方面。儒学向法律的渗透最初体现为儒家士人以经注律,即以儒家经典解释法律。这种做法也得到了皇帝的支持,儒家思想进一步被注入法律制定和法律解释之中。

3.唐朝

(1)法治:《唐律疏议》

演变 ①唐高宗永徽年间,在《贞观律》基础上修订颁布《永徽律》 ②唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《唐律疏议》

特点 是礼法结合的典范

影响 《唐律疏议》是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律

(2)礼治

颁布法典 732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼。《大唐开元礼》是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成

注重教化 唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化

[概念阐释] 中华法系

中华法系是指以中国古代伦理法为基础,以《唐律疏议》为代表的中国法律的总称。它的特点是突出成文法典,强调礼法结合,重视家族伦理,民法与刑法不分。

二、宋元至明清时期的法律与教化

1.法律演变

宋朝 基本沿用唐朝法律体系,制定了《宋刑统》《天圣令》

元朝 对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律

明朝 以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中重视“例”,开创了律例合编的体例

清朝 法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》

2.基层教化

(1)理学兴起

形成过程 理学从北宋周敦颐开始,到南宋朱熹集大成。以程颢、程颐、朱熹为代表的程朱理学,在南宋后期逐步确立统治地位

传播 控制教育与科举,通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范

(2)乡约教化

创立 北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本

发展 ①明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,使乡约逐渐带有强制力。 ②清朝宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》

结果 乡约经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流

[问题思考] 阅读教材第三目“学思之窗”,想一想,从宋朝到清朝乡约所讲内容有何变化?

提示 宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容,强调顺从、安分守己;乡约组织从儒家士大夫发起建立到统治者推动设立,乡约已完全由教化手段沦为统治阶级的统治工具。

古代中国法律与教化的特点

视角1 中国古代法律的演变

史料 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识①。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统②并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范③汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了④“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容⑤的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

读史 不同时期法律具有不同的特征;从①-⑤纵向思考不同时期对前代法律的继承发展得出结论;据②前后比较得出认识。

思考 根据史料并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。

提示 特点:强调“以经注律”;继承与发展前代法律;不同阶段特色鲜明。原因:小农经济的影响;维护专制统治的需要;儒学的作用;法学家的努力。

视角2 古代基层教化——乡约制度

史料 从南宋至明清,乡约制度是县级以下在村落推行的一套地方自治机构①,它的地位正可与王安石的保甲制相当。保甲制是上级政府为了适应当时苦难的局面向下推行的一套施政机构,“编户口、练民兵”是它的主要功能。可是乡约制度的作用并不在此,它是人民自动结合的机构,这就是吕和叔先生所说的:“乡人相约,勉为小善。”他给乡约厘定的四大条款是:德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。这四大条款就描写了乡约制度的主要功能,它是绅士以领导者的身份②,作为教育与组织人民的工具,冀以形成为人民自动结合的机构,成为一个自动奉公守法、知礼习义的单位③,也就是一个具有政治意义的团体。

——摘编自费孝通、吴晗《皇权与绅权》

读史 ①性质;②主导者;③功能。

思考 根据史料并结合所学知识,概括中国古代乡约制度的特点并分析其出现的背景。

提示 特点:具有地方自治的性质;由乡绅或宗族主导;重视发挥其社会教化的功能。背景:地方宗族势力的强大;程朱理学的发展。

[深化拓展]

1.古代法律儒家化的三个阶段

汉代 儒家学者通过“春秋决狱”“引经注律”和“刑罚适用”等途径,“引礼入法”,逐渐实现儒家思想对立法、司法的指导地位,是中国法律儒家化的发端

三国两晋南北朝 统治者开始直接任命儒臣来立法,儒家思想指导立法并将儒家思想法律化,从而使礼律进一步融合,实现“纳礼入律”,法律儒家化进一步发展

唐代 唐朝确立了以“德主刑辅,礼法并用”为主的法律指导思想,以儒家主张的纲常礼教作为法律的指导原则和定罪量刑的基本依据。自此,礼与法完全融合,实现了“礼法合一”,中国古代法律儒家化完成

2.全面认识中国古代的乡约制度

形成原因 ①封建士大夫的积极推动 ②统治者挽救社会危机,加强基层管理的需要 ③小农经济的封闭性和脆弱性 ④民间自治的传统,宗法性社会结构

主要内容 ①宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容 ②乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立

历史影响 ①有利于维护社会秩序,加强基层社会治理 ②有利于发展生产,推动乡村经济发展和风气转变 ③促进了儒家文化和传统道德的传播

1.[教材内容改编]汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏晋时期法典的编制和修订落入儒臣之手,魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令。这反映了( )

A.文化认同的加强 B.律令逐渐儒家化

C.法律体系的健全 D.道德的法制化倾向

答案 B

解析 由“儒家知识分子以经注律”“编制和修订落入儒臣之手”“专用儒家思想来解释律令”可知,儒家思想逐渐成为编纂、解释律令的重要依据,这反映了律令逐渐儒家化,B项正确。

2.[教材内容改编]永徽年间,唐高宗令长孙无忌携李勣等大臣在《贞观律》基础上修订颁布《永徽律》,其后又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》,并郑重说明:“旧律云‘言理切害’,今改为‘情理切害’者,盖欲原其本情,广思慎罚故也。”据此可知,《永徽律疏》( )

A.儒法并用,刑法严峻

B.删繁就简,量刑从轻

C.德主刑辅,实用性强

D.惩治吏治,提升效能

答案 C

解析 由“永徽年间”“唐高宗”可知,《永徽律疏》属于唐律,唐律是礼法结合的典范,将儒家道德伦理与法律条文相结合。由“旧律云‘言理切害’……广思慎罚故也”可知,《永徽律疏》司法实践过程中考虑人情和实际情况,并非严格依照法律条文,其德主刑辅,实用性强,并非刑法严峻,C项正确,A项错误。《永徽律疏》是对《永徽律》逐条解释而来,并非删繁就简,B项错误。材料并未体现《永徽律疏》的施用效果,D项错误。

3.[教材内容改编]明朝后期,乡约宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕。到清朝乡约的宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。这说明了明清时期乡约( )

A.开始在农村传播 B.受到百姓广泛推崇

C.强制力日益增强 D.具备法律同等效力

答案 C

解析 由材料可知,乡约与法律联系紧密,乡约原本由儒学士人发起,用于教化百姓,经过政府的利用和推广逐渐与法律合流,具有更强约束力和强制力,C项正确。

知识体系

学科术语 1.先秦时期出现德治和法治两种治国思想,分别以春秋战国时期的儒家和法家为代表。儒家的德治思想有积极意义,但法家的法治思想更符合战国时期各国富国强兵、政令统一的需要。 2.《唐律疏议》是我国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。唐律是礼法结合的典范。 3.唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理