第10讲 辽宋夏金元的文化 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究

文档属性

| 名称 | 第10讲 辽宋夏金元的文化 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 612.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-18 11:03:33 | ||

图片预览

文档简介

第10讲 辽宋夏金元的文化

课程标准 认识辽宋夏金元时期文化方面的新变化。

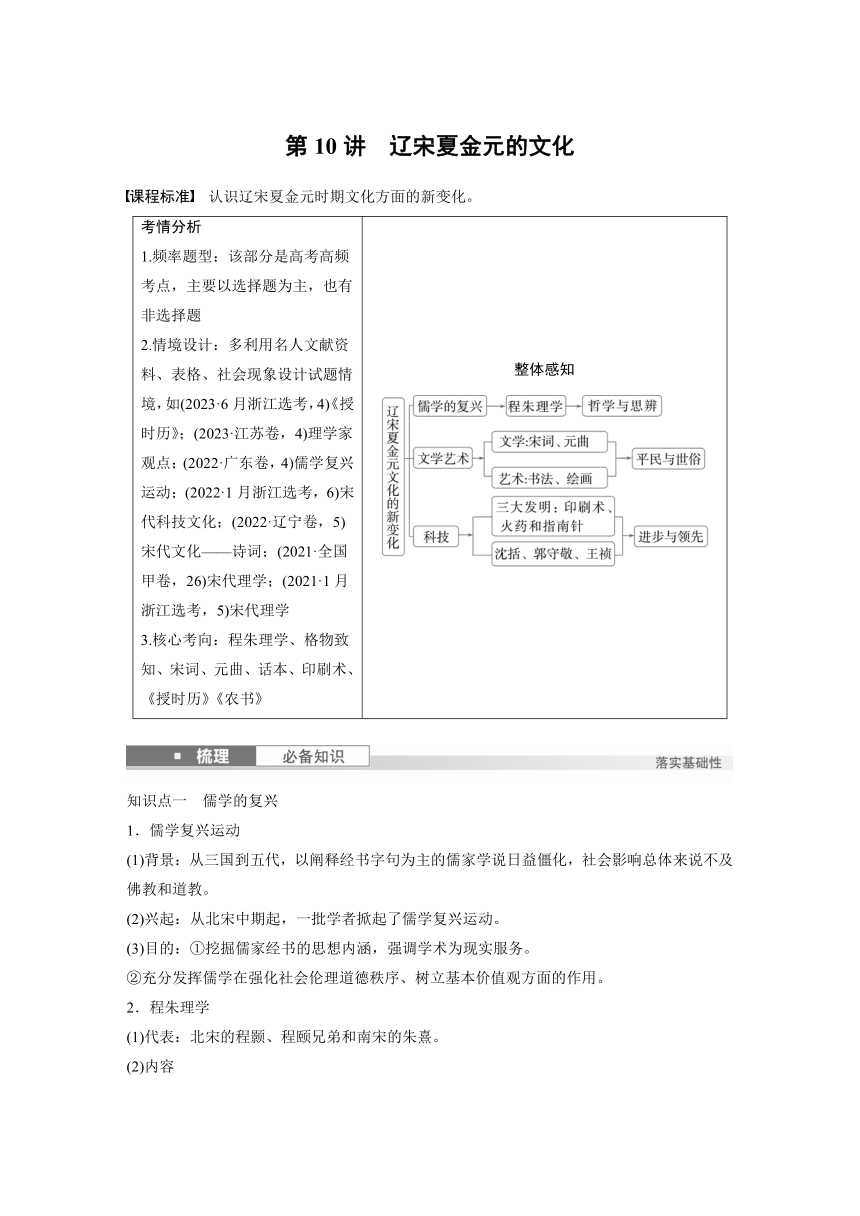

考情分析 1.频率题型:该部分是高考高频考点,主要以选择题为主,也有非选择题 2.情境设计:多利用名人文献资料、表格、社会现象设计试题情境,如(2023·6月浙江选考,4)《授时历》;(2023·江苏卷,4)理学家观点;(2022·广东卷,4)儒学复兴运动;(2022·1月浙江选考,6)宋代科技文化;(2022·辽宁卷,5)宋代文化——诗词;(2021·全国甲卷,26)宋代理学;(2021·1月浙江选考,5)宋代理学 3.核心考向:程朱理学、格物致知、宋词、元曲、话本、印刷术、《授时历》《农书》 整体感知

知识点一 儒学的复兴

1.儒学复兴运动

(1)背景:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。

(2)兴起:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。

(3)目的:①挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。

②充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

2.程朱理学

(1)代表:北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

(2)内容

宇宙观 认为“理”(也称“天理”),是自然界和社会的根本原则

人生观 人生的目标是“存天理,灭人欲”,通过道德修养克服过度的欲望,达到“圣人”的精神境界

方法论 “格物致知”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识

哲学范畴 客观唯心主义倾向

(3)地位:①朱熹把《大学》《中庸》《论语》《孟子》合编为“四书”,并加以注释,“四书”成为先于“五经”的儒学基础读物。

②从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

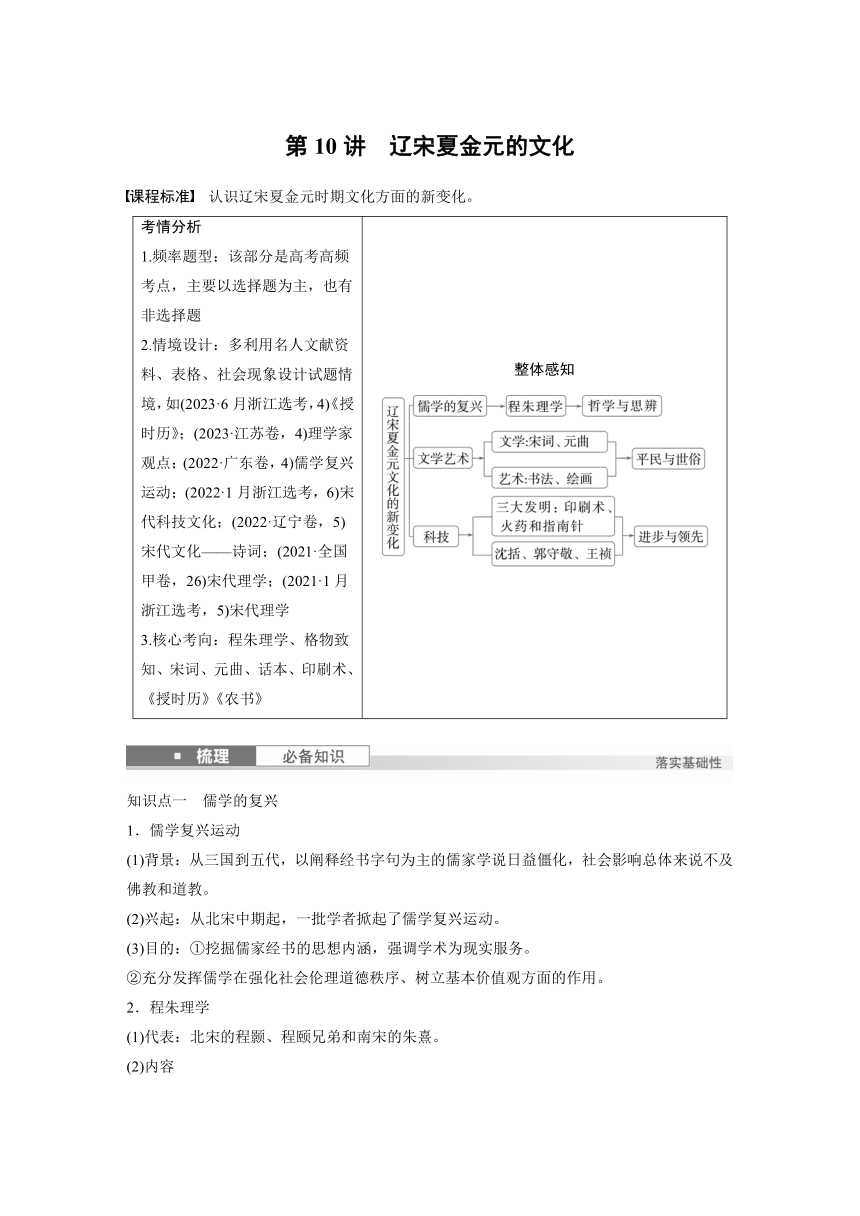

1.图解·关键知识 程朱理学的内涵

2.思考·情境问题

白鹿洞书院位于江西庐山五老峰下,朱熹在此讲学、辩论,成为理学传播的中心。

你如何理解白鹿洞书院的历史价值?

试答:_________________________________________________________________________

答案 价值:它对中国古代文化的保存和传播发挥了重要的作用,使儒家经典得以传承。有利于普及大众教育,提高民众素质。

知识点二 文学艺术和科技

1.文学艺术

宋词 背景 ①两宋商品经济发展,市民阶层兴起; ②两宋城市生活丰富多彩,娱乐场所需要大量的歌词

代表 豪放派的苏轼、辛弃疾;婉约派的柳永、李清照

特点 句子长短不等,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式

元曲 散曲 比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要

杂剧 特点 演员将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节

地位 元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟

代表 关汉卿、王实甫

话本 说书的底本,实际上就是早期的白话小说

书画 原因 商品经济发展和程朱理学影响

特点 书法追求个性,不拘法度。山水画注重意境和笔墨情趣

2.科技成就

宋朝 北宋工匠毕昇发明了活字印刷术

火药被大量制造并用于军事

造出了指南针,广泛应用于航海

沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

元朝 郭守敬设计和监制多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》

王祯编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富

1.阐释·核心概念

[市民文学]封建社会后期,随着工商业城市的兴起,为适应城市居民需要而产生的一种世俗文学,又称为城市文学。内容大多描写市民的社会生活和悲欢离合的故事,反映市民阶层的思想和愿望。

2.思考·情境问题 元朝前期人胡祗遹赞颂杂剧演员表演功力:危冠而道,圆颅而僧,褒衣而儒,武弁而兵。短袂则骏奔走,鱼笏则贵公卿。从中我们可以得出哪些认识?

试答:__________________________________________________________________________

答案 元杂剧不仅具有文学价值,作为舞台艺术也取得了很高成就。

3.警示·易错易混 毕昇与活字印刷术

毕昇不是最早发明印刷术的人,因为在隋唐时期就已经有了雕版印刷术,毕昇发明的是活字印刷术。

主题一 格物致知——程朱理学

视角 宋代理学

材料一 朱熹《玉山讲义》载:盖闻古之学者为己,今之学者为人。故圣贤教人为学,非是使人缀缉言语,造作文辞,但为科名爵禄之计,须是格物、致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。张载在《西铭》中提道:乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。——摘编自《中国古代思想政治史》

材料二 理学家提出“理”作为宇宙万物的本原,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。——摘编自马克垚《世界文明史》

解读 材料一反映了朱熹和张载两位理学家的观点主张;材料二反映了理学的内涵和儒学发展的原因,由两汉时期的“粗糙”儒学趋向“精微”理学转化。

思考 (1)根据材料一,概括宋代朱熹、张载的思想主张。

试答:_________________________________________________________________________

(2)根据材料二,指出理学的积极作用。结合所学知识,简析儒学由“粗糙”趋向“精微”的原因。

试答:_________________________________________________________________________

答案 (1)注重通过研究获取真知;重视道德修养,自我节制,发奋立志;强调人的社会责任感和历史使命感;关注人与人、人与自然的和谐相处。

(2)作用:引导人们关注现实;有利于培养道德品质。原因:儒学受到佛、道思想的挑战(冲击);复兴儒学的需要(宋明理学家的学术创新)。

深化拓展

历史解释——宋明理学的特点

(1)儒学哲学化与思辨化:理学的突出特点是思辨性,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系变成了哲学理论体系。

(2)更加强调伦理道德:理学所强调的天理,实质上是儒学的伦理道德学说,无论是本体论、人性论、“存理灭欲”或“存心灭欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论等,均是以伦理道德为核心内容。

(3)更多吸收了佛、道因素:程朱理学作为儒学发展的一个阶段,它带有明显的佛、道化的特点。程朱理学吸收借鉴佛教与道教的形而上学理论和禁欲主义思想,把它作为理学的核心思想。

(4)儒学世俗化:程朱理学控制教育和科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

主题二 世俗实用——辽宋夏金元的文艺、科技

视角 宋元时期的文化繁荣

材料一 北宋以来,在“附庸风雅”的贵族文化之外,一种新的文化形态——根植于熙熙攘攘的商业生活、人头攒动的瓦舍勾栏中的市民文化,在不断崛起。

材料二 北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间……“教坊乐工,每得新腔,必求永为词,始行于世。于是声传一时。”——以上材料均摘编自袁行霈《中国文学史》

解读 材料一反映北宋时期随着商品经济的发展,市民文化崛起;材料二反映两宋时期城市的发展,娱乐场所的需要推动通俗易懂的歌词的发展。这反映了艺术世俗化满足的是市民阶级的文化、娱乐和审美需求,与人们消费能力提高密切相关。

思考 (1)根据材料一、二并结合所学知识,列举几例宋元时期“市民文化”的表现形态。

试答:_________________________________________________________________________

(2)根据材料一、二,概述艺术世俗化趋势的推动因素。

试答:_________________________________________________________________________

答案 (1)山水画、宋词、元曲、宋元话本等。

(2)商品经济的发展;娱乐设施完善、人们消费能力的提高;城市化进程的发展;市民阶层的壮大。

深化拓展

1.历史解释——宋元文化发展的特点

2.唯物史观——宋元文化与社会政治、经济、科技之间的关联

政治 中央集权的加强 两宋时期,理学兴起,并逐渐成为官方哲学,适应了中央集权政治发展的需要

知识分子的社会地位 宋朝知识分子地位较高,促进了宋朝文化的全面繁荣;元朝知识分子地位较低,促进了元曲的繁荣

国家的分裂和统一 两宋时期,国家分裂,两宋文学家多忧世之作,影响了两宋诗歌、词赋和绘画艺术的发展

经济 商品经济的发展 商品经济的发展促进了市民阶层队伍的扩大,适应市民阶层文化生活需要的宋词、话本、风俗画、戏曲等得到发展

科技 印刷术的发展 印刷术的发展推动了文化的普及和传播,并为科举制的发展完善提供了条件

(2022·广东卷,4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

答案 C

1.社会情境——从批评婚姻论财看理学思想

(2021·全国甲卷,26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家( )

A.淡化婚姻中的宗族观念

B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导

D.促成婚姻习俗变革

答案 B

解析 当时的理学家反对社会上盛行的婚姻论财的做法,试图维护原有的宗族伦理纲常,维护封建统治秩序,故选B;材料显示当时的理学家仍非常重视婚姻中的宗族观念,而非淡化,排除A;理学家的这些主张试图维护原有的封建伦理观念,这迎合了封建统治者的统治需求,排除C;由材料可知,当时的理学家主张维护原有的婚姻习俗,反对婚姻习俗发生变革,排除D。

2.学习情境——以书院的发展考查宋代人才培养

(2023·1月浙江选考,18)宋代是书院发展的重要时期。有北宋学者云:“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院,国朝各赐以书籍。……后庠序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣。”南宋朱熹重建白鹿洞书院,有官员谓:“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士。”据此材料,无法得出的结论是( )

A.五代时学校凋敝、书院兴起

B.北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象

C.宋代崇文抑武,推动书院发展

D.宋代书院成为科举考试与人才培养中心

答案 D

解析 根据材料并结合所学知识可知,宋代书院曾经一度衰落,后来中央太学、地方书院都是人才培养的机构,D项符合题意;根据材料“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院”可知,五代时学校凋敝、书院兴起,A项不符合题意,排除;根据材料“后庠序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣”可知,北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象,B项不符合题意,排除;根据材料“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士”可知,宋代崇文抑武,推动书院发展,C项不符合题意,排除。

3.简单情境——从《授时历》等看宋元科技成就

(2023·6月浙江选考,4)我国古代有位科学家改进和创制了简仪、圭表等多种天文观测仪器,“皆臻于精妙,卓见绝识,盖有古人所未及者”。他还主持大规模科学观测,编制历法,“历成,(世祖)赐名曰《授时》,颁行天下”。这位科学家是( )

A.郭守敬 B.裴秀 C.徐光启 D.沈括

答案 A

解析 根据材料并结合所学知识可知,元朝郭守敬编定《授时历》,设计和监制了多种天文观测仪器,A项正确;魏晋时期裴秀绘制出《禹贡地域图》,开创了中国古代地图绘制学,排除B项;明朝的徐光启修订了《崇祯历书》,排除C项;北宋沈括的代表作是《梦溪笔谈》,排除D项。

1.[历史解释·新认知]

“二程”对于天人之际的追求有两方面突破:一是明确了仁爱之理的基础性地位;二是指明了通过涵养用敬和进学致知的方式追求超越性的基本功夫,原本有限的存在者便可与无限的超越性相互沟通。据此可知,二程致力于( )

A.构建儒家的哲学体系 B.劝导统治者施行仁政

C.促进儒佛道三教合流 D.探寻万事万物的本源

答案 A

解析 根据材料可知,二程通过涵养用敬和进学致知的方式追求仁爱之理,致力于寻求终极关怀,即构建儒家的哲学体系,故选A项;“仁政”与材料无关,排除B项;“三教合流”指儒教、佛教、道教三家思想相互影响,融会贯通,与材料主旨不符,排除C项;“理”是万事万物的本源,是朱熹的思想,与材料无关,排除D项。

2.[传统文化·新视野]

(2023·济宁模拟)宋代,理学家程颐、张载、朱熹都主张恢复古代的宗法家庭制度,编纂族谱,建立宗祠。朱熹认为儒者应该努力从事个人修身,并进而扩展到家族。他们的这些主张反映出( )

A.商品经济发展侵蚀传统思想

B.宗族成为重要社会基层力量

C.文人士大夫的社会责任意识

D.传统家庭生活发生重大改变

答案 C

解析 宋代理学家们主张恢复古代的宗法制度,提高个人修养,从而提高整个宗族和社会的素质和发展水平,体现文人士大夫的社会责任意识,故选C项;材料没有体现商品经济发展侵蚀传统思想,排除A项;材料没有涉及宗族成为重要社会基层力量,排除B项;宋代的家庭生活依然是男耕女织的小农生活,没有发生改变,排除D项。

3.[信息挖掘·新角度]

位于山西太原西南的晋祠圣母殿中的宋代彩塑侍女像曾深深地吸引了京剧大师梅兰芳。他赞叹说:“一笑一颦,似诉平生”。并根据侍女像创作京剧手势动作。晋祠中的彩塑侍女像体现出宋代( )

A.人文精神开始孕育萌发

B.社会等级制度严格和僵化

C.戏剧形态已经成熟完善

D.雕塑创作具有世俗性特点

答案 D

解析 “一笑一颦,似诉平生”说明晋祠中的彩塑侍女像具有世俗化的特点,故选D项;中国古代人文精神开始萌发是在春秋时期,排除A项;彩塑侍女像无法体现社会等级制度的严格和僵化,排除B项;戏剧形态成熟完善是在清代,排除C项。

理学的特点

(理学)是以儒家礼法、伦理思想为内核,吸纳佛道思辨哲学、宇宙生成、万物化生等理论及精神修养方法,而最终形成的一种既有精巧的思辨形态,又有极为现实的纲常伦理内容的哲学体系。它的出现,标志着中国古代哲学发展到了一个新的阶段。

——杨宁一《历史学习新视野 新知识》

[材料解读] 理学在三教合一的背景下形成,吸取佛道思想,推动儒学思辨化发展。

[命题方向] 理学形成背景;理学特点;理学家思想主张;宋明理学与前代儒学的关系等。

课程标准 认识辽宋夏金元时期文化方面的新变化。

考情分析 1.频率题型:该部分是高考高频考点,主要以选择题为主,也有非选择题 2.情境设计:多利用名人文献资料、表格、社会现象设计试题情境,如(2023·6月浙江选考,4)《授时历》;(2023·江苏卷,4)理学家观点;(2022·广东卷,4)儒学复兴运动;(2022·1月浙江选考,6)宋代科技文化;(2022·辽宁卷,5)宋代文化——诗词;(2021·全国甲卷,26)宋代理学;(2021·1月浙江选考,5)宋代理学 3.核心考向:程朱理学、格物致知、宋词、元曲、话本、印刷术、《授时历》《农书》 整体感知

知识点一 儒学的复兴

1.儒学复兴运动

(1)背景:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。

(2)兴起:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。

(3)目的:①挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。

②充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

2.程朱理学

(1)代表:北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

(2)内容

宇宙观 认为“理”(也称“天理”),是自然界和社会的根本原则

人生观 人生的目标是“存天理,灭人欲”,通过道德修养克服过度的欲望,达到“圣人”的精神境界

方法论 “格物致知”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识

哲学范畴 客观唯心主义倾向

(3)地位:①朱熹把《大学》《中庸》《论语》《孟子》合编为“四书”,并加以注释,“四书”成为先于“五经”的儒学基础读物。

②从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

1.图解·关键知识 程朱理学的内涵

2.思考·情境问题

白鹿洞书院位于江西庐山五老峰下,朱熹在此讲学、辩论,成为理学传播的中心。

你如何理解白鹿洞书院的历史价值?

试答:_________________________________________________________________________

答案 价值:它对中国古代文化的保存和传播发挥了重要的作用,使儒家经典得以传承。有利于普及大众教育,提高民众素质。

知识点二 文学艺术和科技

1.文学艺术

宋词 背景 ①两宋商品经济发展,市民阶层兴起; ②两宋城市生活丰富多彩,娱乐场所需要大量的歌词

代表 豪放派的苏轼、辛弃疾;婉约派的柳永、李清照

特点 句子长短不等,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式

元曲 散曲 比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要

杂剧 特点 演员将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节

地位 元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟

代表 关汉卿、王实甫

话本 说书的底本,实际上就是早期的白话小说

书画 原因 商品经济发展和程朱理学影响

特点 书法追求个性,不拘法度。山水画注重意境和笔墨情趣

2.科技成就

宋朝 北宋工匠毕昇发明了活字印刷术

火药被大量制造并用于军事

造出了指南针,广泛应用于航海

沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

元朝 郭守敬设计和监制多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》

王祯编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富

1.阐释·核心概念

[市民文学]封建社会后期,随着工商业城市的兴起,为适应城市居民需要而产生的一种世俗文学,又称为城市文学。内容大多描写市民的社会生活和悲欢离合的故事,反映市民阶层的思想和愿望。

2.思考·情境问题 元朝前期人胡祗遹赞颂杂剧演员表演功力:危冠而道,圆颅而僧,褒衣而儒,武弁而兵。短袂则骏奔走,鱼笏则贵公卿。从中我们可以得出哪些认识?

试答:__________________________________________________________________________

答案 元杂剧不仅具有文学价值,作为舞台艺术也取得了很高成就。

3.警示·易错易混 毕昇与活字印刷术

毕昇不是最早发明印刷术的人,因为在隋唐时期就已经有了雕版印刷术,毕昇发明的是活字印刷术。

主题一 格物致知——程朱理学

视角 宋代理学

材料一 朱熹《玉山讲义》载:盖闻古之学者为己,今之学者为人。故圣贤教人为学,非是使人缀缉言语,造作文辞,但为科名爵禄之计,须是格物、致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。张载在《西铭》中提道:乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。——摘编自《中国古代思想政治史》

材料二 理学家提出“理”作为宇宙万物的本原,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。——摘编自马克垚《世界文明史》

解读 材料一反映了朱熹和张载两位理学家的观点主张;材料二反映了理学的内涵和儒学发展的原因,由两汉时期的“粗糙”儒学趋向“精微”理学转化。

思考 (1)根据材料一,概括宋代朱熹、张载的思想主张。

试答:_________________________________________________________________________

(2)根据材料二,指出理学的积极作用。结合所学知识,简析儒学由“粗糙”趋向“精微”的原因。

试答:_________________________________________________________________________

答案 (1)注重通过研究获取真知;重视道德修养,自我节制,发奋立志;强调人的社会责任感和历史使命感;关注人与人、人与自然的和谐相处。

(2)作用:引导人们关注现实;有利于培养道德品质。原因:儒学受到佛、道思想的挑战(冲击);复兴儒学的需要(宋明理学家的学术创新)。

深化拓展

历史解释——宋明理学的特点

(1)儒学哲学化与思辨化:理学的突出特点是思辨性,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系变成了哲学理论体系。

(2)更加强调伦理道德:理学所强调的天理,实质上是儒学的伦理道德学说,无论是本体论、人性论、“存理灭欲”或“存心灭欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论等,均是以伦理道德为核心内容。

(3)更多吸收了佛、道因素:程朱理学作为儒学发展的一个阶段,它带有明显的佛、道化的特点。程朱理学吸收借鉴佛教与道教的形而上学理论和禁欲主义思想,把它作为理学的核心思想。

(4)儒学世俗化:程朱理学控制教育和科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

主题二 世俗实用——辽宋夏金元的文艺、科技

视角 宋元时期的文化繁荣

材料一 北宋以来,在“附庸风雅”的贵族文化之外,一种新的文化形态——根植于熙熙攘攘的商业生活、人头攒动的瓦舍勾栏中的市民文化,在不断崛起。

材料二 北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间……“教坊乐工,每得新腔,必求永为词,始行于世。于是声传一时。”——以上材料均摘编自袁行霈《中国文学史》

解读 材料一反映北宋时期随着商品经济的发展,市民文化崛起;材料二反映两宋时期城市的发展,娱乐场所的需要推动通俗易懂的歌词的发展。这反映了艺术世俗化满足的是市民阶级的文化、娱乐和审美需求,与人们消费能力提高密切相关。

思考 (1)根据材料一、二并结合所学知识,列举几例宋元时期“市民文化”的表现形态。

试答:_________________________________________________________________________

(2)根据材料一、二,概述艺术世俗化趋势的推动因素。

试答:_________________________________________________________________________

答案 (1)山水画、宋词、元曲、宋元话本等。

(2)商品经济的发展;娱乐设施完善、人们消费能力的提高;城市化进程的发展;市民阶层的壮大。

深化拓展

1.历史解释——宋元文化发展的特点

2.唯物史观——宋元文化与社会政治、经济、科技之间的关联

政治 中央集权的加强 两宋时期,理学兴起,并逐渐成为官方哲学,适应了中央集权政治发展的需要

知识分子的社会地位 宋朝知识分子地位较高,促进了宋朝文化的全面繁荣;元朝知识分子地位较低,促进了元曲的繁荣

国家的分裂和统一 两宋时期,国家分裂,两宋文学家多忧世之作,影响了两宋诗歌、词赋和绘画艺术的发展

经济 商品经济的发展 商品经济的发展促进了市民阶层队伍的扩大,适应市民阶层文化生活需要的宋词、话本、风俗画、戏曲等得到发展

科技 印刷术的发展 印刷术的发展推动了文化的普及和传播,并为科举制的发展完善提供了条件

(2022·广东卷,4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

答案 C

1.社会情境——从批评婚姻论财看理学思想

(2021·全国甲卷,26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家( )

A.淡化婚姻中的宗族观念

B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导

D.促成婚姻习俗变革

答案 B

解析 当时的理学家反对社会上盛行的婚姻论财的做法,试图维护原有的宗族伦理纲常,维护封建统治秩序,故选B;材料显示当时的理学家仍非常重视婚姻中的宗族观念,而非淡化,排除A;理学家的这些主张试图维护原有的封建伦理观念,这迎合了封建统治者的统治需求,排除C;由材料可知,当时的理学家主张维护原有的婚姻习俗,反对婚姻习俗发生变革,排除D。

2.学习情境——以书院的发展考查宋代人才培养

(2023·1月浙江选考,18)宋代是书院发展的重要时期。有北宋学者云:“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院,国朝各赐以书籍。……后庠序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣。”南宋朱熹重建白鹿洞书院,有官员谓:“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士。”据此材料,无法得出的结论是( )

A.五代时学校凋敝、书院兴起

B.北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象

C.宋代崇文抑武,推动书院发展

D.宋代书院成为科举考试与人才培养中心

答案 D

解析 根据材料并结合所学知识可知,宋代书院曾经一度衰落,后来中央太学、地方书院都是人才培养的机构,D项符合题意;根据材料“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院”可知,五代时学校凋敝、书院兴起,A项不符合题意,排除;根据材料“后庠序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣”可知,北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象,B项不符合题意,排除;根据材料“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士”可知,宋代崇文抑武,推动书院发展,C项不符合题意,排除。

3.简单情境——从《授时历》等看宋元科技成就

(2023·6月浙江选考,4)我国古代有位科学家改进和创制了简仪、圭表等多种天文观测仪器,“皆臻于精妙,卓见绝识,盖有古人所未及者”。他还主持大规模科学观测,编制历法,“历成,(世祖)赐名曰《授时》,颁行天下”。这位科学家是( )

A.郭守敬 B.裴秀 C.徐光启 D.沈括

答案 A

解析 根据材料并结合所学知识可知,元朝郭守敬编定《授时历》,设计和监制了多种天文观测仪器,A项正确;魏晋时期裴秀绘制出《禹贡地域图》,开创了中国古代地图绘制学,排除B项;明朝的徐光启修订了《崇祯历书》,排除C项;北宋沈括的代表作是《梦溪笔谈》,排除D项。

1.[历史解释·新认知]

“二程”对于天人之际的追求有两方面突破:一是明确了仁爱之理的基础性地位;二是指明了通过涵养用敬和进学致知的方式追求超越性的基本功夫,原本有限的存在者便可与无限的超越性相互沟通。据此可知,二程致力于( )

A.构建儒家的哲学体系 B.劝导统治者施行仁政

C.促进儒佛道三教合流 D.探寻万事万物的本源

答案 A

解析 根据材料可知,二程通过涵养用敬和进学致知的方式追求仁爱之理,致力于寻求终极关怀,即构建儒家的哲学体系,故选A项;“仁政”与材料无关,排除B项;“三教合流”指儒教、佛教、道教三家思想相互影响,融会贯通,与材料主旨不符,排除C项;“理”是万事万物的本源,是朱熹的思想,与材料无关,排除D项。

2.[传统文化·新视野]

(2023·济宁模拟)宋代,理学家程颐、张载、朱熹都主张恢复古代的宗法家庭制度,编纂族谱,建立宗祠。朱熹认为儒者应该努力从事个人修身,并进而扩展到家族。他们的这些主张反映出( )

A.商品经济发展侵蚀传统思想

B.宗族成为重要社会基层力量

C.文人士大夫的社会责任意识

D.传统家庭生活发生重大改变

答案 C

解析 宋代理学家们主张恢复古代的宗法制度,提高个人修养,从而提高整个宗族和社会的素质和发展水平,体现文人士大夫的社会责任意识,故选C项;材料没有体现商品经济发展侵蚀传统思想,排除A项;材料没有涉及宗族成为重要社会基层力量,排除B项;宋代的家庭生活依然是男耕女织的小农生活,没有发生改变,排除D项。

3.[信息挖掘·新角度]

位于山西太原西南的晋祠圣母殿中的宋代彩塑侍女像曾深深地吸引了京剧大师梅兰芳。他赞叹说:“一笑一颦,似诉平生”。并根据侍女像创作京剧手势动作。晋祠中的彩塑侍女像体现出宋代( )

A.人文精神开始孕育萌发

B.社会等级制度严格和僵化

C.戏剧形态已经成熟完善

D.雕塑创作具有世俗性特点

答案 D

解析 “一笑一颦,似诉平生”说明晋祠中的彩塑侍女像具有世俗化的特点,故选D项;中国古代人文精神开始萌发是在春秋时期,排除A项;彩塑侍女像无法体现社会等级制度的严格和僵化,排除B项;戏剧形态成熟完善是在清代,排除C项。

理学的特点

(理学)是以儒家礼法、伦理思想为内核,吸纳佛道思辨哲学、宇宙生成、万物化生等理论及精神修养方法,而最终形成的一种既有精巧的思辨形态,又有极为现实的纲常伦理内容的哲学体系。它的出现,标志着中国古代哲学发展到了一个新的阶段。

——杨宁一《历史学习新视野 新知识》

[材料解读] 理学在三教合一的背景下形成,吸取佛道思想,推动儒学思辨化发展。

[命题方向] 理学形成背景;理学特点;理学家思想主张;宋明理学与前代儒学的关系等。

同课章节目录