第12讲 明至清中叶的经济与文化 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究

文档属性

| 名称 | 第12讲 明至清中叶的经济与文化 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-18 11:04:10 | ||

图片预览

文档简介

第12讲 明至清中叶的经济与文化

课程标准 了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过了解世界形势的变化对中国的影响,认识中国封建社会面临的危机。

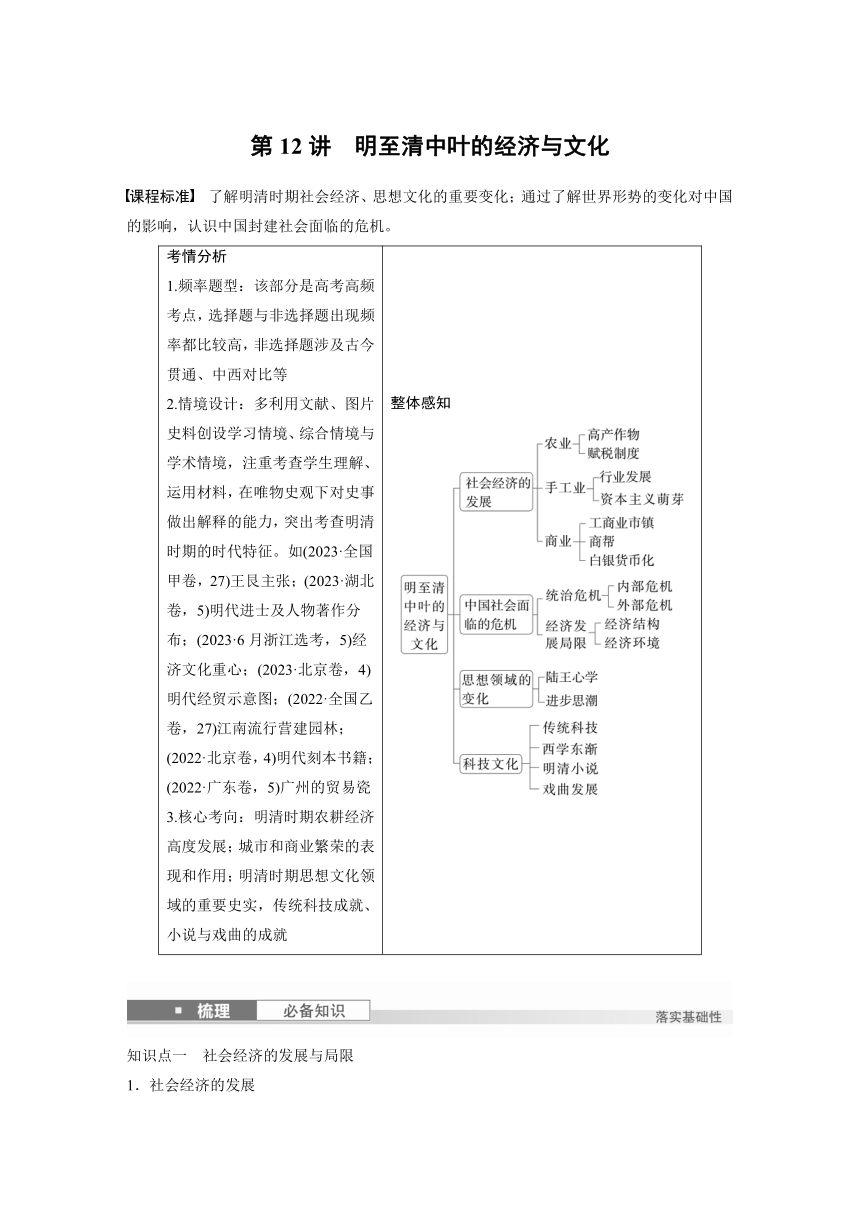

考情分析 1.频率题型:该部分是高考高频考点,选择题与非选择题出现频率都比较高,非选择题涉及古今贯通、中西对比等 2.情境设计:多利用文献、图片史料创设学习情境、综合情境与学术情境,注重考查学生理解、运用材料,在唯物史观下对史事做出解释的能力,突出考查明清时期的时代特征。如(2023·全国甲卷,27)王艮主张;(2023·湖北卷,5)明代进士及人物著作分布;(2023·6月浙江选考,5)经济文化重心;(2023·北京卷,4)明代经贸示意图;(2022·全国乙卷,27)江南流行营建园林;(2022·北京卷,4)明代刻本书籍;(2022·广东卷,5)广州的贸易瓷 3.核心考向:明清时期农耕经济高度发展;城市和商业繁荣的表现和作用;明清时期思想文化领域的重要史实,传统科技成就、小说与戏曲的成就 整体感知

知识点一 社会经济的发展与局限

1.社会经济的发展

农业 (1)粮食作物:明朝后期,高产粮食作物玉米、甘薯的推广种植,提高了粮食总产量 (2)经济作物:品种繁多,种植广泛 (3)经营方式:多种经营日益兴盛,农民兼营产品初级加工或相关副业

手工业 明朝后期,在南方一些地区,出现新的经营方式,即开设工场,使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产

商业 (1)货币:美洲等地的白银大量流入中国,有利于商业资本的集聚,促进了长途和大额贸易发展 (2)商帮:形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商 (3)市镇:在工商业发达地区和交通要冲,以经济功能为主的工商业市镇兴起,成为地区贸易网络的核心

2.发展的局限

(1)经济:男耕女织、自给自足的传统小农经济占据压倒优势。

(2)政治:日益僵化的专制统治压制和阻碍着社会的进步和转型。

1.拓展·思维点拨 清朝人口膨胀的原因

(1)社会政治稳定,经济发展。

(2)人口基数比较大,人口统计范围扩大。

(3)高产农作物的引进和大量种植。

(4)赋税制度的变革放松了对人口的控制。

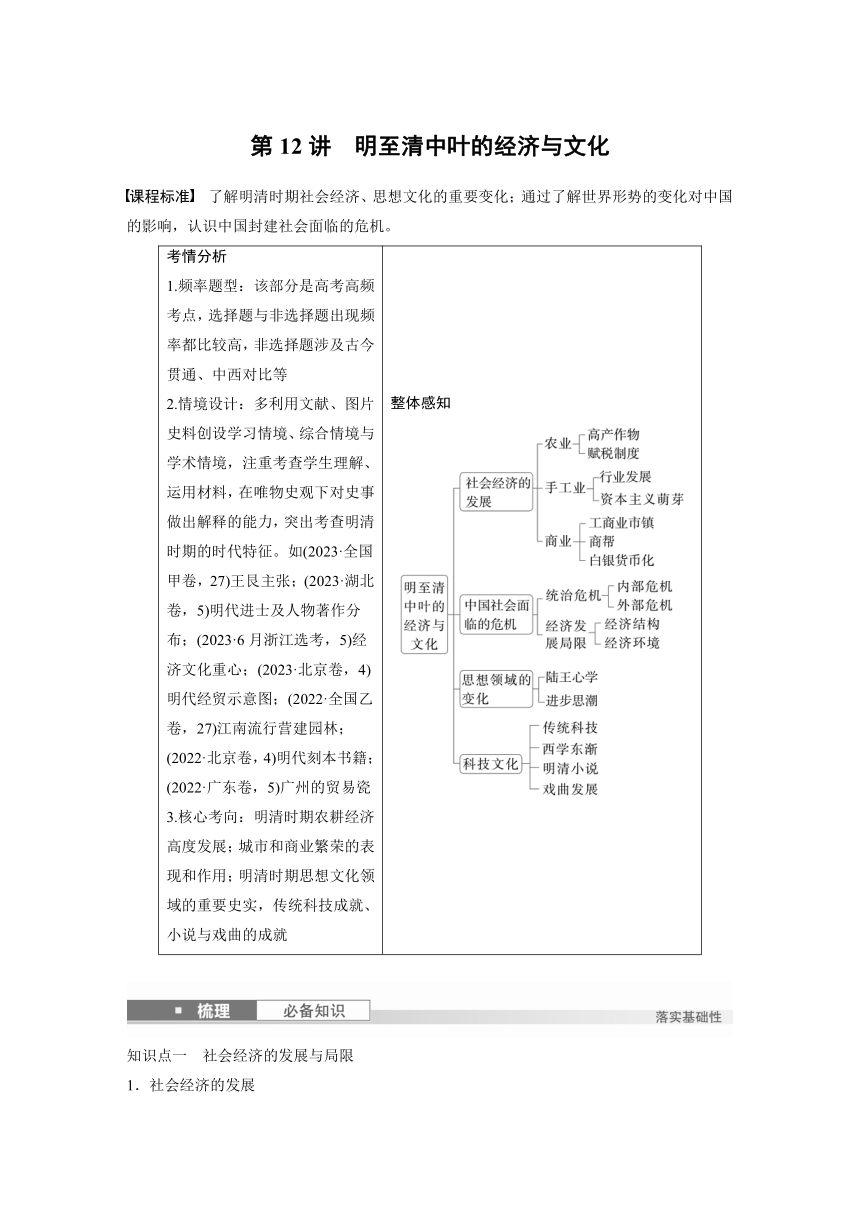

2.图解·关键知识 阻碍明清时期新的经营方式发展的因素

知识点二 明至清中叶的文化

1.思想领域的变化

陆王心学 背景 程朱理学获得官方尊崇后,逐渐失去活力

内容 代表人物 陆九渊(南宋) 王守仁(明中期)

核心主张 心是万物的本原 “致良知”“心外无物,心外无理”

求理方法 “发明本心”,内心反省 知行合一

评价 ①带有主观唯心主义倾向 ②强调主观能动性,激励人们奋发立志 ③隐含一定的平等和叛逆色彩

进步思潮 背景 明末清初社会的剧烈动荡,促进了思想界的活跃

主张 ①李贽提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准 ②黄宗羲抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“工商皆本” ③顾炎武、王夫之批判高度集权的政治制度

2.文艺与科技

(1)小说与戏曲

①背景:城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及。

②成就

小说 《水浒传》和《三国志通俗演义》是我国最早的两部长篇白话小说,开创了章回体的写作体裁 《西游记》和《儒林外史》,分别是神话小说和讽刺小说的杰作 《红楼梦》是我国古典现实主义文学的高峰

戏曲 戏曲创作 趋向长篇化,代表作家有汤显祖和孔尚任

舞台演出 昆曲长期流行;清朝道光年间,形成京剧

(2)科技

①传统科技:李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,在各自领域对传统科学技术进行了总结;徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。

②西学东渐:明朝后期,意大利传教士利玛窦等来华,与一些开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍,在一定范围内传播了西方科技知识;清朝前期,传教士运用欧洲测绘技术,帮助清廷绘制了较为精确的全国地图。

1.阐释·核心概念

[经世致用]是明清之际思想家王夫之、黄宗羲、顾炎武等人的思想。他们认为学习、征引古人的文章和行事方式,应以治事、救世为急务,反对理学家不切实际、空谈心性命理的空疏之学,主张学问应有利于国家和人民。

2.挖掘·教材信息 阅读教材“历史纵横”栏目中明清大型典籍的编纂中有关《四库全书》的内容,谈谈你对清朝统治者调动大量的人力和物力编纂大型图书的认识。

试答:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

答案 保存了大量的古籍;是对古代文化的一次总结;对弘扬民族文化作出了重要贡献;从思想上强化了专制统治。

主题一 辉煌与迟滞——明清时期的经济发展

视角 社会转型——白银货币与商品经济

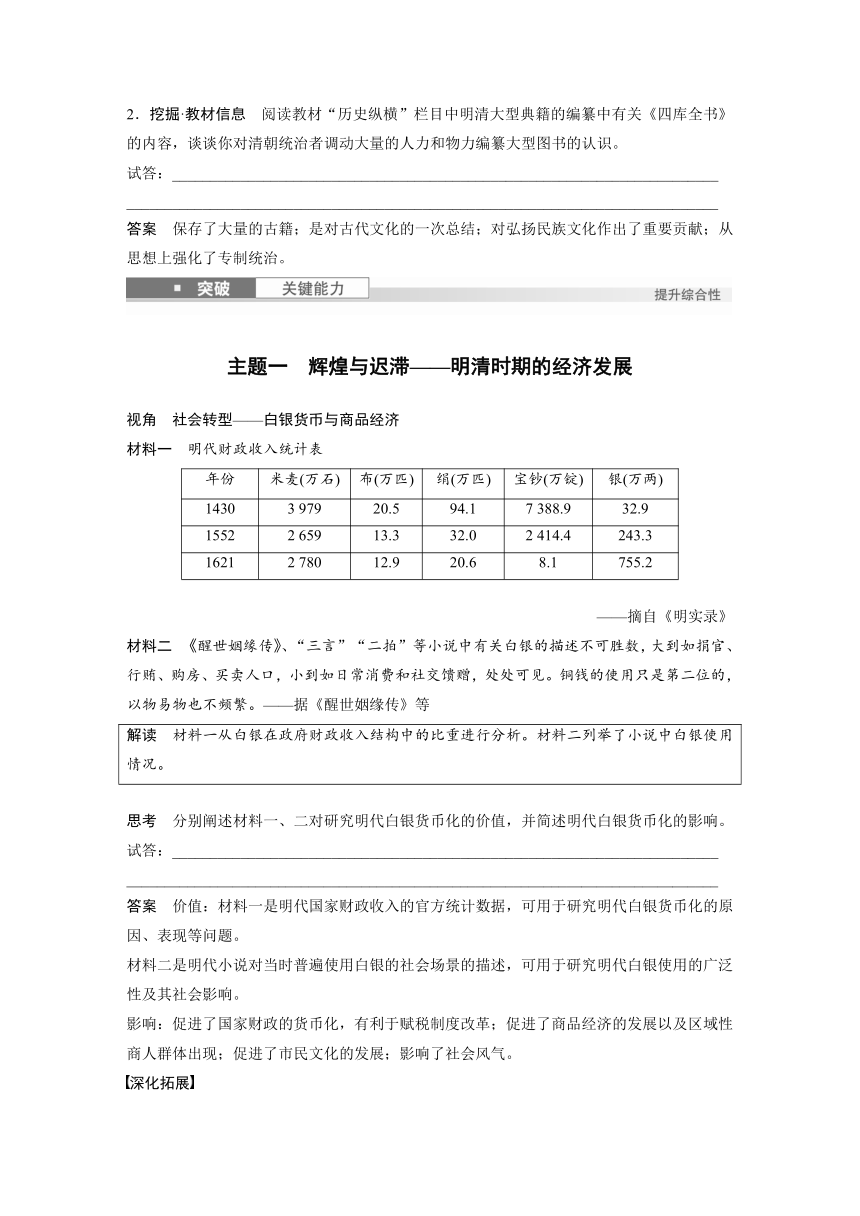

材料一 明代财政收入统计表

年份 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3 979 20.5 94.1 7 388.9 32.9

1552 2 659 13.3 32.0 2 414.4 243.3

1621 2 780 12.9 20.6 8.1 755.2

——摘自《明实录》

材料二 《醒世姻缘传》、“三言”“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口,小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。——据《醒世姻缘传》等

解读 材料一从白银在政府财政收入结构中的比重进行分析。材料二列举了小说中白银使用情况。

思考 分别阐述材料一、二对研究明代白银货币化的价值,并简述明代白银货币化的影响。

试答:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

答案 价值:材料一是明代国家财政收入的官方统计数据,可用于研究明代白银货币化的原因、表现等问题。

材料二是明代小说对当时普遍使用白银的社会场景的描述,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响。

影响:促进了国家财政的货币化,有利于赋税制度改革;促进了商品经济的发展以及区域性商人群体出现;促进了市民文化的发展;影响了社会风气。

深化拓展

1.历史解释——明清时期社会经济发展的新现象

货币经济活跃 随着商品流通领域的扩大,社会上大量使用白银,商业资本日趋活跃

农产品商品化 农产品大量进入市场,棉花、茶叶等经济作物普遍种植

工商业市镇兴起 运河沿岸和江南地区,工商业市镇大量涌现

长途贩运兴盛 商业资本聚集,区域性商人群体实力雄厚,形成大商帮

人身依附松弛 从业者地位提高,生活得到改善,人身自由得以实现

商人地位提高 商人作为歌颂对象进入文学作品,市民文化进入鼎盛时期

2.唯物史观——明清时期商品经济发展的影响

(1)经济:由于商品经济的发展,农业、手工业等空前繁荣,生产力不断提高,经济形态已经朝着开放型转变。在苏州等地出现了新的经营方式。

(2)阶级:伴随商品经济的发展,商人的经济和社会地位提高,促使传统观念发生变化,固有的等级秩序受到冲击。

(3)思想:传统儒家思想在新的经济形势下受到了冲击,开始转型;人们的传统价值理念也悄然变化;文艺作品出现世俗化倾向。

(4)社会风气:明朝中期,在社会下层舍本逐末的同时,社会上层知识分子也开始“弃儒业贾”和“弃学经商”,轻本重末和弃学经商的风气形成。

(5)价值取向:一些文人喊出“治生尤切于读书”的口号,将读书、治生相结合,追求名利双收的人生。

主题二 承古与萌新——明清时期的思想文化的新变化

视角 早期启蒙——明清之际进步思想家

材料 黄宗羲认为“自私”“自利”是“有生之初”人的本性,指责君主以个人的“大私”“大利”侵吞“天下之人”的“自私”“自利”。他反对“臣唯君命是从”,主张臣者“为天下,非为君也;为万民,非为一姓也”。他强调“天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工”。——摘编自赵子平《〈明夷待访录〉与〈社会契约论〉》

解读 材料反映了黄宗羲对君臣关系的思考。

思考 根据材料,指出黄宗羲的观点,并结合所学知识简析其影响。

试答:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

答案 观点:为私正名,挑战程朱理学“存天理,灭人欲”;明辨君臣关系,提出君臣共治天下的平等分工思想。

影响:冲击了儒家道统,使中国思想界呈现生机;反映了资本主义萌芽时期的要求,具有民主启蒙价值,对封建专制有一定冲击作用;对近代民主思想产生了一定影响。

深化拓展

唯物史观——明清之际的思想批判未能实现社会转型的主要原因

(2022·全国乙卷,27)明后期有士人称,江南流行“好名喜夸”之风,家中但凡有千金之产,必定会营建一园,“近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳”,但“俗气扑人”。这可用于说明( )

A.士大夫传统观念的颠覆

B.世俗化审美趣味的初现

C.士农工商社会结构解体

D.江南市镇工商业的繁荣

答案 D

1.时空观念——从经贸示意图看明清时期经济新现象

(2023·北京卷,4)下图是明代经贸示意图(局部)。对图中信息理解正确的是( )

①商帮都分布于南方稻作农业区 ②长江中下游农业生产水平总体较高 ③海禁阻断了明代海外贸易路线 ④主要外贸港口所在省份都有商帮

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

答案 B

解析 据材料并结合所学可知,商帮在南方和北方都有分布,南方居多,①与题意不符;长江中下游农业生产力(亩产斤数)比其他地区高,说明此地农业生产水平总体较高,②符合题意;根据材料信息,此时的海外贸易线路较多,说明明代海外贸易路线没有被阻断,③不符合题意;根据示意图信息,广州、泉州、福州、宁波等外贸港口所在省份都有商帮,④符合题意。B项正确。

2.史料实证——以“明代刻本书籍”考查明清时期的时代特征

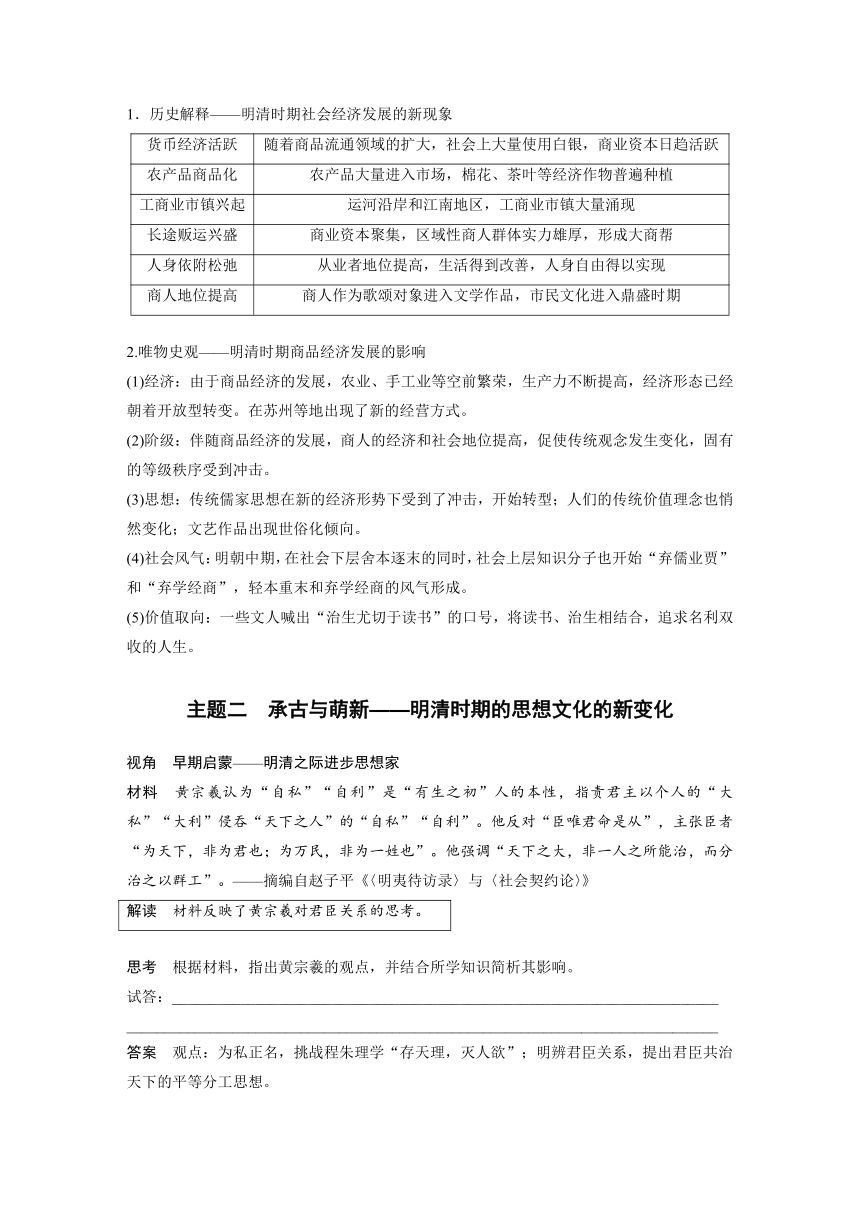

(2022·北京卷,4)下图的封面形式常见于明代刻本书籍,图中读书的人物为该书编刻者。该图可以佐证明代( )

小说和诗词曲赋丛编《万锦情林》封面局部

A.开始出现雕版印刷技术

B.戏曲表演艺术日趋成熟

C.文化产品商品化程度加深

D.士人思想摆脱了专制束缚

答案 C

解析 明代刻本书籍的作者将自己刊刻于书中,带有广告效应,说明当时的文化产品商业化程度加深,C项正确;唐代就已出现了雕版印刷,排除A项;材料内容与戏曲表演艺术无关,而且元曲出现就意味着戏曲艺术走向成熟,排除B项;通过材料无法判断当时士人的思想状况,排除D项。

1.[史料文本·新角度]

(2023·茂名一模)江西省多山,粤闽农民素善耕山,至江西承佃者十居五六,“始则向田主佃田,饵以现银数两,名曰退价,又曰顶耕,必令业主写立退字付执。……继则多贪退价,将田私佃他人。竟有以一主之田,分佃至数十人,甚至任意典卖”。这反映了明清时期( )

A.政府对土地的交易管理严格

B.粤闽地区人地矛盾突出

C.土地租佃关系的流动性增强

D.跨地区经济活动成主流

答案 C

解析 材料“竟有以一主之田,分佃至数十人,甚至任意典卖”说明土地租佃关系的流动性增强,故选C项;题干未涉及政府,排除A项;题干未涉及粤闽地区人多地少的信息,排除B项;“跨地区经济活动成主流”不符合史实,明清时期自然经济占统治地位,农民安土重迁,排除D项。

2.[信息挖掘·新认知]

如表为明朝中后期南方手工业生产与原料供应状况。由此可见( )

手工业 生产中心 原料供应地

丝织业 苏州、杭州等地 湖州

棉织业 松江 河北、山东、河南等地

冶铁业 广东佛山镇 广东罗定、阳春、阳江各县

A.新的经营方式出现 B.经济重心南移完成

C.手工工场规模扩大 D.区域经济联系加强

答案 D

解析 从材料中的生产中心及原料供应地来看,当时区域经济联系加强,D项正确;新的经营方式指的是资本主义萌芽,材料未涉及,排除A项;经济重心南移完成是在南宋,排除B项;材料未涉及手工工场的规模,排除C项。

3.[传统文化·新对比]

(2023·合肥一模)明清君臣、官民关系与父子关系纠缠在一起,形成了一种类似于法律上的拟制血亲关系。但黄宗羲从“父子一气”而“君臣不同气”的气本论哲学层面否定了君臣之间的天然血缘联系,王夫之同样也认识到了君臣关系的非血属性。他们的认识( )

A.推动传统伦理秩序的崩解

B.体现了政府放松对社会的控制

C.缘于中央集权制度的衰落

D.具有反对封建专制的进步意义

答案 D

解析 黄宗羲和王夫之主张君臣关系并非血缘关系,具有反对封建专制的进步意义,故选D项;材料未涉及其结果和影响,所以不能得出推动传统伦理秩序崩解的结论,排除A项;材料未涉及政府放松了对社会的控制,排除B项;黄宗羲和王夫之的认识是关于君臣关系的,而不属于中央集权制度的范畴,排除C项。

1.白银货币化

明朝统治在白银货币化过程中是被削弱而不是被强化了,由此王朝拥有的资源更多地让位给市场,国家作用则更多地让位给社会,市场经济崛起新的契机在此时出现,王朝权力的衰落不可避免。在白银货币化与明朝的兴衰之间,存在着明显的关联。

——万明《明代白银货币化与明朝兴衰》

[材料解读] 白银货币化是明代重要的经济现象,是明清商品经济发展的体现,经济的发展影响了王朝的兴衰。

[命题方向] 白银货币化;中国古代货币发展;明清经济新变化;白银货币化与明朝兴衰等。

2.明清之际人文主义思潮

晚明以及明清之际的早期启蒙思潮是由早期人文主义思潮和实学思潮所组成的。晚明的早期人文主义思潮由阳明心学中的一支发展演变而成,以王艮、李贽等人为代表,强调人的觉醒,宣扬离经叛道,要求人性解放;反对礼教,要求行为自由;鼓吹人欲、私欲,要求物质利益;肯定心性无别,要求贵贱平等。——张显清《晚明社会的时代特点》

[材料解读] 明清时期中国人文主义思潮与心学发展关系密切,注重人性解放,表现为离经叛道,不同于程朱理学。

[命题方向] 明清思想发展;陆王心学;明清时期人文主义思潮等。

课程标准 了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过了解世界形势的变化对中国的影响,认识中国封建社会面临的危机。

考情分析 1.频率题型:该部分是高考高频考点,选择题与非选择题出现频率都比较高,非选择题涉及古今贯通、中西对比等 2.情境设计:多利用文献、图片史料创设学习情境、综合情境与学术情境,注重考查学生理解、运用材料,在唯物史观下对史事做出解释的能力,突出考查明清时期的时代特征。如(2023·全国甲卷,27)王艮主张;(2023·湖北卷,5)明代进士及人物著作分布;(2023·6月浙江选考,5)经济文化重心;(2023·北京卷,4)明代经贸示意图;(2022·全国乙卷,27)江南流行营建园林;(2022·北京卷,4)明代刻本书籍;(2022·广东卷,5)广州的贸易瓷 3.核心考向:明清时期农耕经济高度发展;城市和商业繁荣的表现和作用;明清时期思想文化领域的重要史实,传统科技成就、小说与戏曲的成就 整体感知

知识点一 社会经济的发展与局限

1.社会经济的发展

农业 (1)粮食作物:明朝后期,高产粮食作物玉米、甘薯的推广种植,提高了粮食总产量 (2)经济作物:品种繁多,种植广泛 (3)经营方式:多种经营日益兴盛,农民兼营产品初级加工或相关副业

手工业 明朝后期,在南方一些地区,出现新的经营方式,即开设工场,使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产

商业 (1)货币:美洲等地的白银大量流入中国,有利于商业资本的集聚,促进了长途和大额贸易发展 (2)商帮:形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商 (3)市镇:在工商业发达地区和交通要冲,以经济功能为主的工商业市镇兴起,成为地区贸易网络的核心

2.发展的局限

(1)经济:男耕女织、自给自足的传统小农经济占据压倒优势。

(2)政治:日益僵化的专制统治压制和阻碍着社会的进步和转型。

1.拓展·思维点拨 清朝人口膨胀的原因

(1)社会政治稳定,经济发展。

(2)人口基数比较大,人口统计范围扩大。

(3)高产农作物的引进和大量种植。

(4)赋税制度的变革放松了对人口的控制。

2.图解·关键知识 阻碍明清时期新的经营方式发展的因素

知识点二 明至清中叶的文化

1.思想领域的变化

陆王心学 背景 程朱理学获得官方尊崇后,逐渐失去活力

内容 代表人物 陆九渊(南宋) 王守仁(明中期)

核心主张 心是万物的本原 “致良知”“心外无物,心外无理”

求理方法 “发明本心”,内心反省 知行合一

评价 ①带有主观唯心主义倾向 ②强调主观能动性,激励人们奋发立志 ③隐含一定的平等和叛逆色彩

进步思潮 背景 明末清初社会的剧烈动荡,促进了思想界的活跃

主张 ①李贽提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准 ②黄宗羲抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“工商皆本” ③顾炎武、王夫之批判高度集权的政治制度

2.文艺与科技

(1)小说与戏曲

①背景:城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及。

②成就

小说 《水浒传》和《三国志通俗演义》是我国最早的两部长篇白话小说,开创了章回体的写作体裁 《西游记》和《儒林外史》,分别是神话小说和讽刺小说的杰作 《红楼梦》是我国古典现实主义文学的高峰

戏曲 戏曲创作 趋向长篇化,代表作家有汤显祖和孔尚任

舞台演出 昆曲长期流行;清朝道光年间,形成京剧

(2)科技

①传统科技:李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,在各自领域对传统科学技术进行了总结;徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。

②西学东渐:明朝后期,意大利传教士利玛窦等来华,与一些开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍,在一定范围内传播了西方科技知识;清朝前期,传教士运用欧洲测绘技术,帮助清廷绘制了较为精确的全国地图。

1.阐释·核心概念

[经世致用]是明清之际思想家王夫之、黄宗羲、顾炎武等人的思想。他们认为学习、征引古人的文章和行事方式,应以治事、救世为急务,反对理学家不切实际、空谈心性命理的空疏之学,主张学问应有利于国家和人民。

2.挖掘·教材信息 阅读教材“历史纵横”栏目中明清大型典籍的编纂中有关《四库全书》的内容,谈谈你对清朝统治者调动大量的人力和物力编纂大型图书的认识。

试答:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

答案 保存了大量的古籍;是对古代文化的一次总结;对弘扬民族文化作出了重要贡献;从思想上强化了专制统治。

主题一 辉煌与迟滞——明清时期的经济发展

视角 社会转型——白银货币与商品经济

材料一 明代财政收入统计表

年份 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3 979 20.5 94.1 7 388.9 32.9

1552 2 659 13.3 32.0 2 414.4 243.3

1621 2 780 12.9 20.6 8.1 755.2

——摘自《明实录》

材料二 《醒世姻缘传》、“三言”“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口,小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。——据《醒世姻缘传》等

解读 材料一从白银在政府财政收入结构中的比重进行分析。材料二列举了小说中白银使用情况。

思考 分别阐述材料一、二对研究明代白银货币化的价值,并简述明代白银货币化的影响。

试答:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

答案 价值:材料一是明代国家财政收入的官方统计数据,可用于研究明代白银货币化的原因、表现等问题。

材料二是明代小说对当时普遍使用白银的社会场景的描述,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响。

影响:促进了国家财政的货币化,有利于赋税制度改革;促进了商品经济的发展以及区域性商人群体出现;促进了市民文化的发展;影响了社会风气。

深化拓展

1.历史解释——明清时期社会经济发展的新现象

货币经济活跃 随着商品流通领域的扩大,社会上大量使用白银,商业资本日趋活跃

农产品商品化 农产品大量进入市场,棉花、茶叶等经济作物普遍种植

工商业市镇兴起 运河沿岸和江南地区,工商业市镇大量涌现

长途贩运兴盛 商业资本聚集,区域性商人群体实力雄厚,形成大商帮

人身依附松弛 从业者地位提高,生活得到改善,人身自由得以实现

商人地位提高 商人作为歌颂对象进入文学作品,市民文化进入鼎盛时期

2.唯物史观——明清时期商品经济发展的影响

(1)经济:由于商品经济的发展,农业、手工业等空前繁荣,生产力不断提高,经济形态已经朝着开放型转变。在苏州等地出现了新的经营方式。

(2)阶级:伴随商品经济的发展,商人的经济和社会地位提高,促使传统观念发生变化,固有的等级秩序受到冲击。

(3)思想:传统儒家思想在新的经济形势下受到了冲击,开始转型;人们的传统价值理念也悄然变化;文艺作品出现世俗化倾向。

(4)社会风气:明朝中期,在社会下层舍本逐末的同时,社会上层知识分子也开始“弃儒业贾”和“弃学经商”,轻本重末和弃学经商的风气形成。

(5)价值取向:一些文人喊出“治生尤切于读书”的口号,将读书、治生相结合,追求名利双收的人生。

主题二 承古与萌新——明清时期的思想文化的新变化

视角 早期启蒙——明清之际进步思想家

材料 黄宗羲认为“自私”“自利”是“有生之初”人的本性,指责君主以个人的“大私”“大利”侵吞“天下之人”的“自私”“自利”。他反对“臣唯君命是从”,主张臣者“为天下,非为君也;为万民,非为一姓也”。他强调“天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工”。——摘编自赵子平《〈明夷待访录〉与〈社会契约论〉》

解读 材料反映了黄宗羲对君臣关系的思考。

思考 根据材料,指出黄宗羲的观点,并结合所学知识简析其影响。

试答:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

答案 观点:为私正名,挑战程朱理学“存天理,灭人欲”;明辨君臣关系,提出君臣共治天下的平等分工思想。

影响:冲击了儒家道统,使中国思想界呈现生机;反映了资本主义萌芽时期的要求,具有民主启蒙价值,对封建专制有一定冲击作用;对近代民主思想产生了一定影响。

深化拓展

唯物史观——明清之际的思想批判未能实现社会转型的主要原因

(2022·全国乙卷,27)明后期有士人称,江南流行“好名喜夸”之风,家中但凡有千金之产,必定会营建一园,“近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳”,但“俗气扑人”。这可用于说明( )

A.士大夫传统观念的颠覆

B.世俗化审美趣味的初现

C.士农工商社会结构解体

D.江南市镇工商业的繁荣

答案 D

1.时空观念——从经贸示意图看明清时期经济新现象

(2023·北京卷,4)下图是明代经贸示意图(局部)。对图中信息理解正确的是( )

①商帮都分布于南方稻作农业区 ②长江中下游农业生产水平总体较高 ③海禁阻断了明代海外贸易路线 ④主要外贸港口所在省份都有商帮

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

答案 B

解析 据材料并结合所学可知,商帮在南方和北方都有分布,南方居多,①与题意不符;长江中下游农业生产力(亩产斤数)比其他地区高,说明此地农业生产水平总体较高,②符合题意;根据材料信息,此时的海外贸易线路较多,说明明代海外贸易路线没有被阻断,③不符合题意;根据示意图信息,广州、泉州、福州、宁波等外贸港口所在省份都有商帮,④符合题意。B项正确。

2.史料实证——以“明代刻本书籍”考查明清时期的时代特征

(2022·北京卷,4)下图的封面形式常见于明代刻本书籍,图中读书的人物为该书编刻者。该图可以佐证明代( )

小说和诗词曲赋丛编《万锦情林》封面局部

A.开始出现雕版印刷技术

B.戏曲表演艺术日趋成熟

C.文化产品商品化程度加深

D.士人思想摆脱了专制束缚

答案 C

解析 明代刻本书籍的作者将自己刊刻于书中,带有广告效应,说明当时的文化产品商业化程度加深,C项正确;唐代就已出现了雕版印刷,排除A项;材料内容与戏曲表演艺术无关,而且元曲出现就意味着戏曲艺术走向成熟,排除B项;通过材料无法判断当时士人的思想状况,排除D项。

1.[史料文本·新角度]

(2023·茂名一模)江西省多山,粤闽农民素善耕山,至江西承佃者十居五六,“始则向田主佃田,饵以现银数两,名曰退价,又曰顶耕,必令业主写立退字付执。……继则多贪退价,将田私佃他人。竟有以一主之田,分佃至数十人,甚至任意典卖”。这反映了明清时期( )

A.政府对土地的交易管理严格

B.粤闽地区人地矛盾突出

C.土地租佃关系的流动性增强

D.跨地区经济活动成主流

答案 C

解析 材料“竟有以一主之田,分佃至数十人,甚至任意典卖”说明土地租佃关系的流动性增强,故选C项;题干未涉及政府,排除A项;题干未涉及粤闽地区人多地少的信息,排除B项;“跨地区经济活动成主流”不符合史实,明清时期自然经济占统治地位,农民安土重迁,排除D项。

2.[信息挖掘·新认知]

如表为明朝中后期南方手工业生产与原料供应状况。由此可见( )

手工业 生产中心 原料供应地

丝织业 苏州、杭州等地 湖州

棉织业 松江 河北、山东、河南等地

冶铁业 广东佛山镇 广东罗定、阳春、阳江各县

A.新的经营方式出现 B.经济重心南移完成

C.手工工场规模扩大 D.区域经济联系加强

答案 D

解析 从材料中的生产中心及原料供应地来看,当时区域经济联系加强,D项正确;新的经营方式指的是资本主义萌芽,材料未涉及,排除A项;经济重心南移完成是在南宋,排除B项;材料未涉及手工工场的规模,排除C项。

3.[传统文化·新对比]

(2023·合肥一模)明清君臣、官民关系与父子关系纠缠在一起,形成了一种类似于法律上的拟制血亲关系。但黄宗羲从“父子一气”而“君臣不同气”的气本论哲学层面否定了君臣之间的天然血缘联系,王夫之同样也认识到了君臣关系的非血属性。他们的认识( )

A.推动传统伦理秩序的崩解

B.体现了政府放松对社会的控制

C.缘于中央集权制度的衰落

D.具有反对封建专制的进步意义

答案 D

解析 黄宗羲和王夫之主张君臣关系并非血缘关系,具有反对封建专制的进步意义,故选D项;材料未涉及其结果和影响,所以不能得出推动传统伦理秩序崩解的结论,排除A项;材料未涉及政府放松了对社会的控制,排除B项;黄宗羲和王夫之的认识是关于君臣关系的,而不属于中央集权制度的范畴,排除C项。

1.白银货币化

明朝统治在白银货币化过程中是被削弱而不是被强化了,由此王朝拥有的资源更多地让位给市场,国家作用则更多地让位给社会,市场经济崛起新的契机在此时出现,王朝权力的衰落不可避免。在白银货币化与明朝的兴衰之间,存在着明显的关联。

——万明《明代白银货币化与明朝兴衰》

[材料解读] 白银货币化是明代重要的经济现象,是明清商品经济发展的体现,经济的发展影响了王朝的兴衰。

[命题方向] 白银货币化;中国古代货币发展;明清经济新变化;白银货币化与明朝兴衰等。

2.明清之际人文主义思潮

晚明以及明清之际的早期启蒙思潮是由早期人文主义思潮和实学思潮所组成的。晚明的早期人文主义思潮由阳明心学中的一支发展演变而成,以王艮、李贽等人为代表,强调人的觉醒,宣扬离经叛道,要求人性解放;反对礼教,要求行为自由;鼓吹人欲、私欲,要求物质利益;肯定心性无别,要求贵贱平等。——张显清《晚明社会的时代特点》

[材料解读] 明清时期中国人文主义思潮与心学发展关系密切,注重人性解放,表现为离经叛道,不同于程朱理学。

[命题方向] 明清思想发展;陆王心学;明清时期人文主义思潮等。

同课章节目录