第65讲 近代以来西方商业贸易、城市化、交通运输与社会生活 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究

文档属性

| 名称 | 第65讲 近代以来西方商业贸易、城市化、交通运输与社会生活 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 664.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-18 11:38:30 | ||

图片预览

文档简介

第65讲 近代以来西方商业贸易、城市化、交通运输与社会生活

课程标准 1.认识世界市场的形成及其对商业贸易的意义;认识20世纪以来贸易、金融的变化及其对人类生活的影响。2.了解近代以来城市化进程中人们居住条件和生活环境的改善及问题。3.认识新航路开辟和工业革命等对促进交通进步的作用;认识20世纪交通运输的新变化对民众生活及社会变迁的意义。

知识点一 世界市场与商业贸易及20世纪以来人类的经济与生活

1.世界市场的形成

15世纪以前 世界各地相对孤立 亚、欧、非等洲之间的直接交往和了解不多;丝绸之路是古代贯通亚欧北非的重要贸易通道

新航路开辟后 世界市场初步形成 西方国家进行殖民活动,欧洲直接同世界各地建立起商业联系

工业革命后 世界市场扩大 资产阶级凭借工业革命带来的强大经济和军事实力,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中

第二次工业革命后 世界市场最终形成 世界主要资本主义国家除输出商品和掠夺原材料外,还进行资本输出,掀起瓜分世界的狂潮。20世纪初,世界基本被瓜分完毕,资本主义世界市场最终形成

2.近代商业贸易的变化

贸易中心 世界新航路开辟后,欧洲贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸

经营方式 出现了商品交易所、银行、证券交易所、百货公司等经营方式

商品种类 烟草、咖啡、可可、茶叶等进入欧洲市场。香料变为大众化商品。奴隶也成为贸易商品。18世纪后期,英国开始向中国走私鸦片

贸易格局 19世纪中期,英国成为“世界工厂”和世界贸易中心;19世纪末20世纪初,世界贸易形成了多中心的新格局

3.20世纪以来人类的经济与生活

(1)世界经济的发展

一战前后 ①垄断资本主义继续发展,资本主义国家间政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争,引发了第一次世界大战 ②俄国爆发十月革命,走上社会主义道路;苏联经济发展迅速 ③资本主义国家出现空前严重的经济危机,罗斯福实施新政

二战后 ①资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节结合起来 ②苏联与东欧社会主义国家指令性计划和官僚化管理效率低下、运转不灵等问题越来越突出,随后的改革陷入困境 ③新兴独立国家将经济独立作为首要目标,发展道路充满挑战

(2)国际贸易、金融与人类生活

国际贸易 ①贸易秩序的建构:二战后,达成《关税与贸易总协定》,促进国际贸易的发展;1995年,世界贸易组织成立,建立了多边贸易体制 ②贸易形式变化:商品贸易同国际投资、技术贸易、劳务承包等结合在一起,实现了更多样的经济合作方式。电子商务兴起,便利了人们的生活

国际金融 ①第二次世界大战后,在美国主导下,布雷顿森林体系建立 ②20世纪90年代以来,资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球扩张成为经济全球化进程中的主导趋势。凭借信用卡可以跨境消费 ③电子金融与网络金融日益普及,21世纪以来,互联网金融逐渐成为人们生产生活密不可分的一部分

针对训练

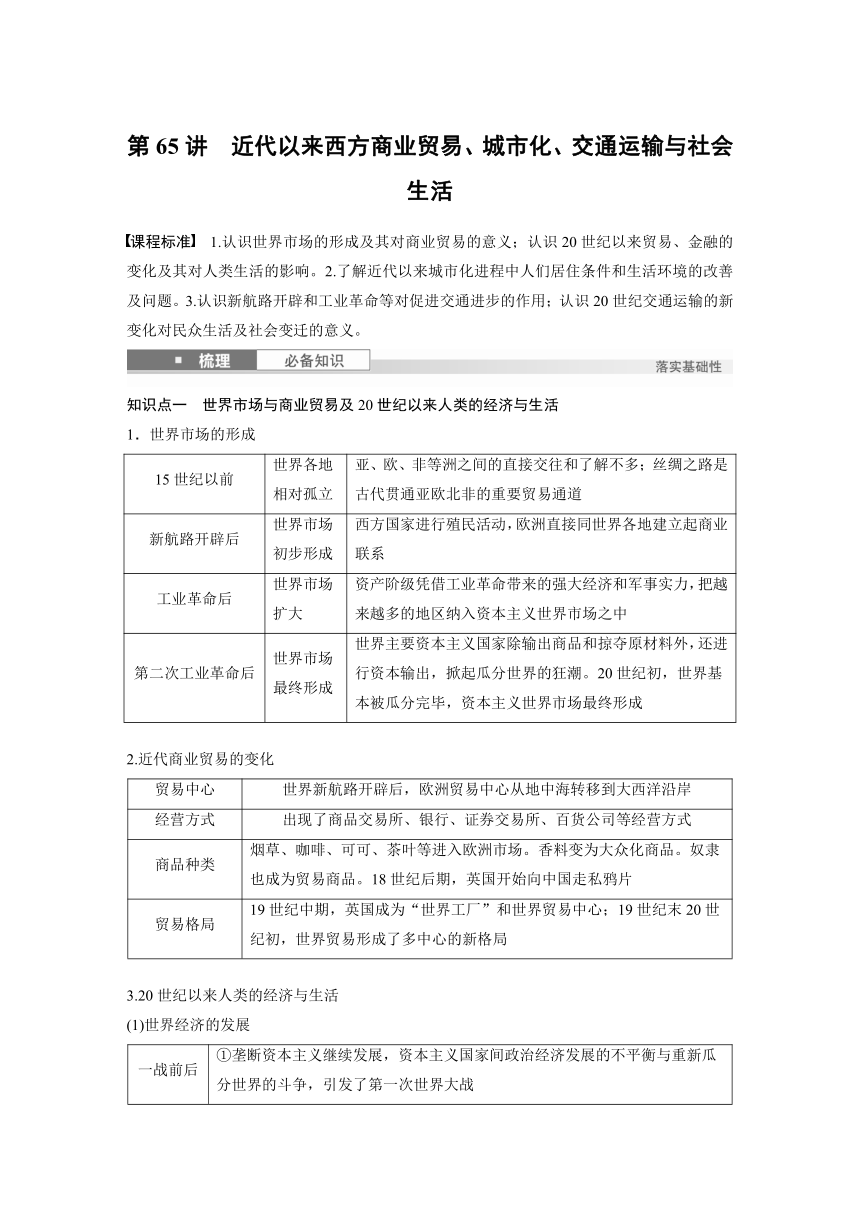

1.(2023·广东名校联盟开学联考)下图为1880—1913年德国外来铁矿石占比图。这可以用来说明德国( )

A.工业水平下降 B.资本输出成为主流

C.海外市场扩大 D.殖民争夺日益激烈

答案 C

解析 材料指出1880—1913年德国钢铁业所需的铁矿石越来越依赖于外部市场,这可以用来说明当时德国海外市场扩大,故选C项;当时德国正进行工业革命,钢铁业等工业部门不断得到发展,排除A项;材料强调的是德国在特定时段内对外部原料的依赖,而非资本输出,排除B项;材料没有涉及德国与他国殖民争夺的信息,排除D项。

2.世界贸易组织曾设立专家组,以调查并裁决欧盟对华皮鞋采取的反倾销措施是否违反国际贸易规则。这说明世贸组织( )

A.是少数发达国家控制世界市场的工具

B.其做法严重侵犯了我国的国家主权

C.使美国攫取了世界经济霸主的地位

D.在规范世界贸易方面起了重要作用

答案 D

解析 世界贸易组织致力于促进各国市场的开放,调解贸易纠纷,实现全球范围内的贸易自由化,致力于建立世界贸易的规范化和法制化,材料中世贸组织的做法正是这一宗旨的体现,表明世贸组织在规范世界贸易方面起了重要作用,故选D项。

知识点二 近代以来的城市化进程

1.城市化进程

(1)工业革命以来,工业生产逐渐向城市集中,越来越多的人从乡村走向城市。英国的城市化伴随着工业革命展开,之后,其他资本主义国家也加快了城市化步伐。

(2)第二次世界大战后,发达国家城市化水平进一步提高,发展中国家城市化速度加快。城市化成为衡量国家现代化水平的重要标志。

2.城市化影响

(1)进步

居住条件改善 ①随着城市的发展和建筑技术的革新,市民住宅发生很大变化,出现电梯,使用钢筋混凝土技术,集中供暖和制冷得到推广等;②城市还为人们提供更便捷、丰富的生活服务,社区功能扩大,娱乐休闲场所增多

基础设施发展 ①水网:19世纪以来,钢铁管道用于水网建设,自来水与排水系统逐渐普及;②照明:煤气灯、电灯相继出现,为居民提供照明,创造了新的城市夜生活方式;③通讯:电报、电话的发明和普及便利了人们的通信联系;④交通:19世纪中后期,出现地铁线、铁路高架桥;20世纪以来,电车、汽车、自行车得到普及。城市交通呈现多样化、立体化趋势,便利了人们的出行

(2)问题:在城市化过程中,出现了环境污染、交通拥挤、贫富差距扩大等问题。犯罪率上升、失业者增加等社会问题也日益突出。

针对训练

1.(2023·河北衡水中学测评)德意志帝国时期(1871—1918)出现了以回归乡土为取向的乡土运动。其间乡土文学大行其道,传统乡村生活被想象成一种家庭和睦、生活悠然、亲近自然的“田园诗”。各地争相编撰乡土教程、乡土志,面向学校、家庭和社会广泛传播。这反映了( )

A.工业化和城市化快速发展

B.乡土文学思潮进一步发展

C.民族国家概念被普遍认同

D.小农经济占据了主导地位

答案 A

解析 据材料“出现了以回归乡土为取向的乡土运动”可知,当时德国工业化的快速进行加快了城市化步伐,使人们对传统的乡村生活产生了怀念情绪,促进了乡土运动的产生,故选A项;乡土文学思潮的进一步发展是建立在工业化和城市化快速推进的基础上的,排除B项;乡土运动体现的是民众对乡土生活的怀念和向往,民族国家意识是对于民族国家的思想认同,排除C项;“1871—1918年”的德国已经开始快速工业化进程,小农经济逐渐被工业经济所取代,排除D项。

2.1976年联合国在温哥华达成了一项关于改进人居质量的综合性规划。这项行动规划经参与会议的132个国家的代表一致通过,具体化为64条建议,涵盖六个领域:人居政策与策略;人居规划;机构与管理;住房、基础设施与公用事业服务;土地;公众参与。这项规划( )

A.解决了城市化进程中的主要问题

B.有利于世界各国居住环境的改善

C.说明城市环境问题受到世界关注

D.表明人类的生存环境在不断恶化

答案 C

解析 根据“涵盖六个领域……公众参与”可以看出,在全球化时代之下,城市环境问题突出,同时也受到世界关注,C项正确;城市化进程中的问题没有解决,排除A项;材料没有涉及世界各国,排除B项;材料只涉及城市问题,排除D项。

知识点三 交通与社会变迁

1.近代交通与社会变迁

新航路开辟后 全球海路大通,世界主要的大洋和大陆之间,通过海上航线建立了直接联系,环球交通网络逐渐形成

工业革命时期 表现 (1)陆路:在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干,人类步入铁路时代。(2)水路:出现汽船,蒸汽机和内燃机成为驱动船舶主要动力

影响 (1)交通的改进,促进不同地区的经济往来。(2)交通的改变影响了城市的发展。(3)交通的改善方便了物品传递和信息交流

2.现代交通运输的新变化

表现 (1)陆路:出现汽车、高速公路和高铁 (2)航运:航运技术进一步提高,船舶制造呈现出大型化、专业化、高速化和自动化等多种趋势,出现海底隧道 (3)航空:1903年,“飞行者1号”升空,飞机时代开始。20世纪70年代,宽体客机成为空中运输的主流,空中通道把人类带入前所未有的快捷时代

影响 流通快捷 人流和物流时间缩短,世界成为“地球村”

方便出行 城市公共交通的发展,促进了城市经济的繁荣、人口的增长以及市区面积的扩大,使城市居民的工作与生活更为便捷

日常生活 交通工具时刻表,让现代时间观念逐渐成为人们生活的一部分

休闲方式 大众旅游的潮流出现,开阔了视野,增长了知识

针对训练

1.(2024·重庆部分学校联考)下表所示为20世纪以来公共交通管理领域的若干史实。表中信息集中反映了近现代交通管理发展的( )

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯

1964年,加拿大多伦多率先建立了一套由计算机控制的交通信号协调控制系统

2014年2月起,美国国家道路交通安全局逐步推行车对车通信(V2V)技术,并制定相关法规

A.机械化 B.智能化 C.电气化 D.法制化

答案 B

解析 据表可知,交通信号灯及运载工具领域对自动控制技术和物联网技术的运用,集中反映了交通管理领域的智能化,故选B项;机械化主要应用于生产领域,机器替代人力成为生产的动力,排除A项;电气化是属于动力能源领域的发展趋势,排除C项;法制化属于国家政治管理领域的特点,排除D项。

2.(2023·吕梁开学检测)下面是“日本东海道新干线”通车运营(1964年10月1日)前后人口向沿线都市圈流动情况。据此可知,这一时期“日本东海道新干线”的运营( )

A.出现了严重的逆城市化现象

B.有利于缓解大城市的社会问题

C.改变了区域内城市经济结构

D.削弱了沿线中小城市发展潜力

答案 B

解析 据材料可知,“日本东海道新干线”通车后,向名古屋、东京、大阪三个都市圈流动的人口小幅上升后,整体下降,到1973年前后降为负数,即三个都市圈的人口反向流出,这缓解了东京等大城市的交通、医疗、环境等社会问题,故选B项;“严重的”不合题意,逆城市化是人口从大城市和主要的大都市区,向小的都市区、小城镇甚至非城市区迁移分散的过程,应为“些许的”,排除A项;“改变了”夸大化,应为“优化了”,排除C项;“日本东海道新干线”运营会促进沿线中小城市的发展,而不是削弱其发展潜力,排除D项。

视角 交通、城市化与社会生活

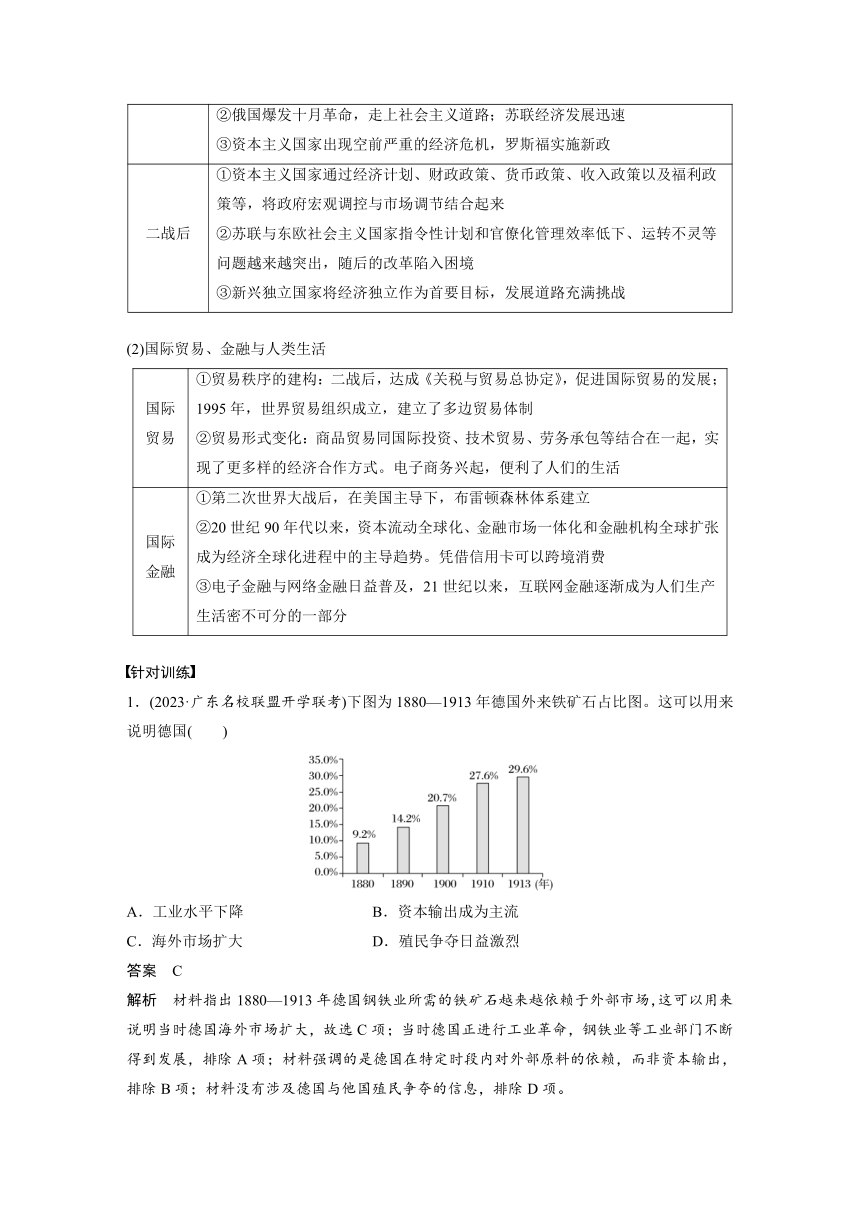

材料一 有关苏伊士运河的一组材料

甲 乙

漫画家笔下的英法争夺 注:漫画家以“Bitter Lake”(苦湖)和“Blood Red Sea”(血海)来描述英法争夺苏伊士运河的情况,还将埃及著名的狮身人面像以骷髅头的形式呈现 1870-1895年苏伊士运河的运输状况 年份船(艘)货物(吨)1870486436 60918751 4942 009 98418802 0263 037 42218853 6246 335 75318903 3896 890 09418953 4348 448 383

——[美]丹尼尔·黑德里克《帝国的工具》

材料二

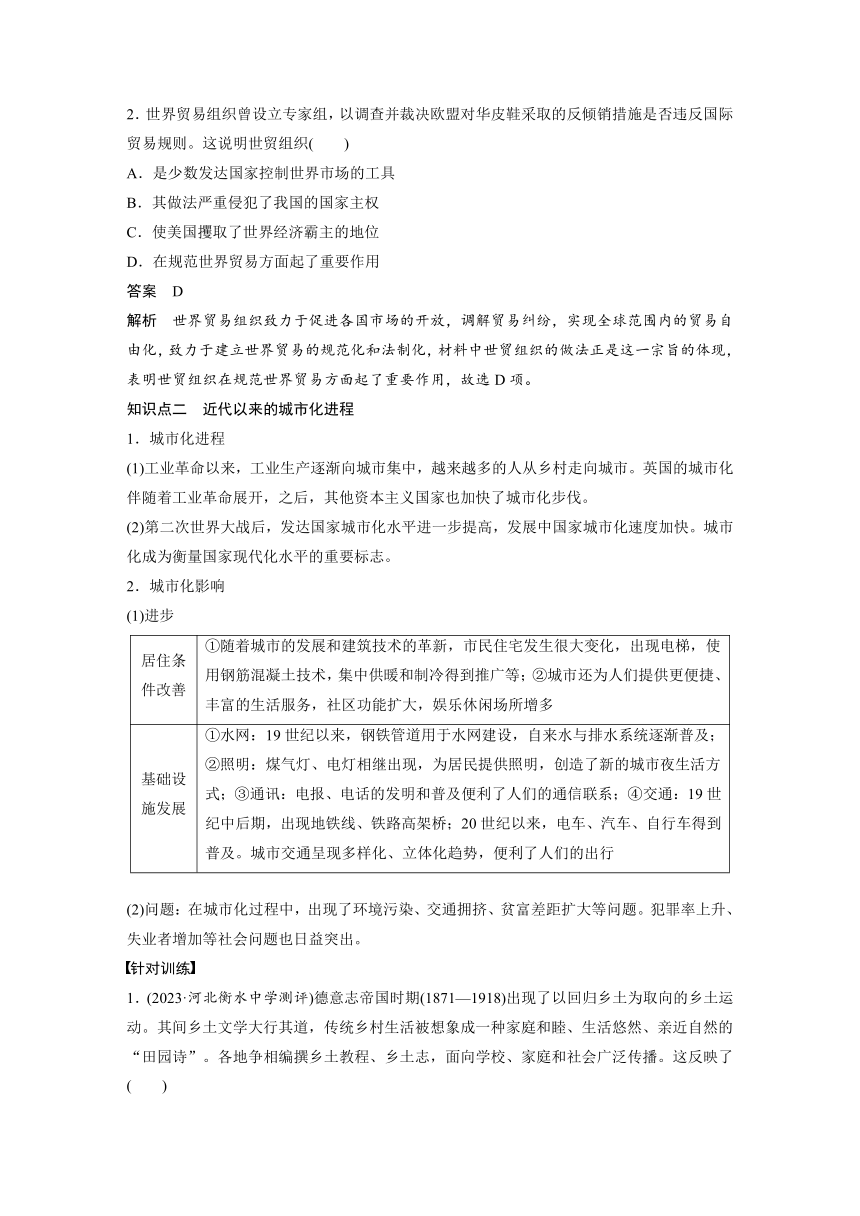

1770-1810年英国主要运河体系的发展情况

1770年 1790年 1810年

(注:所谓运河体系,不是指单一的一条或者几条运河,而是指一系列的彼此联系的、把主要大运河沟通起来,然后给一些地方提供它们原来所没有的水路交通设施。)

——[英]杰拉德·特恩布尔《运河、煤炭与区域经济增长》

材料三 下表是1801年、1841年运河附近部分城市的人口变化情况表。

城市 运河通航时间 人口(千)

1801年 1841年

巴思 1760年以前 33 53

伯明翰 1772年 71 183

布拉德福德 1774年 13 67

剑桥 1760年以前 10 24

卡莱尔 1823年 9 22

——摘编自[英]查尔斯·哈德菲尔德《运河时代》

思考 (1)材料一中甲、乙对苏伊士运河历史影响的反映相互矛盾吗?请说明理由。

试答:________________________________________________________________________

(2)根据材料二、三并结合所学知识,从“交通建设”与“城市发展”的角度进行合理的历史阐释。

试答:________________________________________________________________________

答案 (1)不矛盾。

甲、乙从不同的角度反映了运河的历史影响。

甲:从列强对运河控制权争夺给埃及人民造成灾难的角度;

乙:从运河对世界航运事业发展起促进作用的角度。

(如回答“矛盾”,言之有理也可)

(2)示例:主题:运河推动城市发展。

阐释:以运河为代表的水路运输在大宗物资运输方面具有优势,有利于降低原材料和商品运输成本;运河沟通了城市内部及城市与城市之间的联系,有利于扩大国内市场,推动英国工业革命开展。工业革命进程中,英国利用新技术不断开凿运河,运河体系不断扩大。工业革命的开展和交通运输方式的改变,加强了城乡之间的联系,使处于交通枢纽地位的村庄和城镇能够迅速发展。同时交通运输业的发展为大量农村人口进入城市提供了条件,随着交通运输(运河)的蓬勃发展,人口流动加快,城市聚集更多的人口,创造了一批新的交通枢纽城市,最终推动城市的发展。

综上所述,以运河为代表的交通运输体系推动生产力发展,进而推动城市发展。

深化拓展

1.家国情怀——运河对人类社会发展的意义

(1)加强国际联系和经贸交流,降低物资交流成本,改变世界航运的格局,对国际贸易的发展和世界经济的繁荣起到巨大作用。

(2)满足了世界航运业发展的需要,加强了物资在全球范围内的流动,有利于全球化的进一步发展。

(3)对沿线国家的发展有重大意义,其有利于吸引国际投资,稳定外汇。

2.历史解释——城市化的积极影响

(1)人口转移。城市能够创造出比较多的就业机会,吸收大量农村剩余人口,劳动力从第一产业向第二产业、第三产业逐渐转移。

(2)产业调整。城市化过程能够卓有成效地带动广大农村的发展,有利于改善地区产业结构。

(3)工业发展。城市化有助于提高工业生产的效率,工业化使城市化获得持续推进的动力。

(4)科技进步。科学技术的进步和信息化的推进,使现代化大城市成为主要的科技创新基地和信息交流中心,进而提高区域的整体发展水平。

(5)文化交流。城市文化向乡村广泛地扩散和渗透,影响着乡村的生产生活方式(冲击自给自足的自然经济),并提高乡村的对外开放程度,有利于城市与乡村的交流,缩小城乡发展差距。

课程标准 1.认识世界市场的形成及其对商业贸易的意义;认识20世纪以来贸易、金融的变化及其对人类生活的影响。2.了解近代以来城市化进程中人们居住条件和生活环境的改善及问题。3.认识新航路开辟和工业革命等对促进交通进步的作用;认识20世纪交通运输的新变化对民众生活及社会变迁的意义。

知识点一 世界市场与商业贸易及20世纪以来人类的经济与生活

1.世界市场的形成

15世纪以前 世界各地相对孤立 亚、欧、非等洲之间的直接交往和了解不多;丝绸之路是古代贯通亚欧北非的重要贸易通道

新航路开辟后 世界市场初步形成 西方国家进行殖民活动,欧洲直接同世界各地建立起商业联系

工业革命后 世界市场扩大 资产阶级凭借工业革命带来的强大经济和军事实力,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中

第二次工业革命后 世界市场最终形成 世界主要资本主义国家除输出商品和掠夺原材料外,还进行资本输出,掀起瓜分世界的狂潮。20世纪初,世界基本被瓜分完毕,资本主义世界市场最终形成

2.近代商业贸易的变化

贸易中心 世界新航路开辟后,欧洲贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸

经营方式 出现了商品交易所、银行、证券交易所、百货公司等经营方式

商品种类 烟草、咖啡、可可、茶叶等进入欧洲市场。香料变为大众化商品。奴隶也成为贸易商品。18世纪后期,英国开始向中国走私鸦片

贸易格局 19世纪中期,英国成为“世界工厂”和世界贸易中心;19世纪末20世纪初,世界贸易形成了多中心的新格局

3.20世纪以来人类的经济与生活

(1)世界经济的发展

一战前后 ①垄断资本主义继续发展,资本主义国家间政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争,引发了第一次世界大战 ②俄国爆发十月革命,走上社会主义道路;苏联经济发展迅速 ③资本主义国家出现空前严重的经济危机,罗斯福实施新政

二战后 ①资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节结合起来 ②苏联与东欧社会主义国家指令性计划和官僚化管理效率低下、运转不灵等问题越来越突出,随后的改革陷入困境 ③新兴独立国家将经济独立作为首要目标,发展道路充满挑战

(2)国际贸易、金融与人类生活

国际贸易 ①贸易秩序的建构:二战后,达成《关税与贸易总协定》,促进国际贸易的发展;1995年,世界贸易组织成立,建立了多边贸易体制 ②贸易形式变化:商品贸易同国际投资、技术贸易、劳务承包等结合在一起,实现了更多样的经济合作方式。电子商务兴起,便利了人们的生活

国际金融 ①第二次世界大战后,在美国主导下,布雷顿森林体系建立 ②20世纪90年代以来,资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球扩张成为经济全球化进程中的主导趋势。凭借信用卡可以跨境消费 ③电子金融与网络金融日益普及,21世纪以来,互联网金融逐渐成为人们生产生活密不可分的一部分

针对训练

1.(2023·广东名校联盟开学联考)下图为1880—1913年德国外来铁矿石占比图。这可以用来说明德国( )

A.工业水平下降 B.资本输出成为主流

C.海外市场扩大 D.殖民争夺日益激烈

答案 C

解析 材料指出1880—1913年德国钢铁业所需的铁矿石越来越依赖于外部市场,这可以用来说明当时德国海外市场扩大,故选C项;当时德国正进行工业革命,钢铁业等工业部门不断得到发展,排除A项;材料强调的是德国在特定时段内对外部原料的依赖,而非资本输出,排除B项;材料没有涉及德国与他国殖民争夺的信息,排除D项。

2.世界贸易组织曾设立专家组,以调查并裁决欧盟对华皮鞋采取的反倾销措施是否违反国际贸易规则。这说明世贸组织( )

A.是少数发达国家控制世界市场的工具

B.其做法严重侵犯了我国的国家主权

C.使美国攫取了世界经济霸主的地位

D.在规范世界贸易方面起了重要作用

答案 D

解析 世界贸易组织致力于促进各国市场的开放,调解贸易纠纷,实现全球范围内的贸易自由化,致力于建立世界贸易的规范化和法制化,材料中世贸组织的做法正是这一宗旨的体现,表明世贸组织在规范世界贸易方面起了重要作用,故选D项。

知识点二 近代以来的城市化进程

1.城市化进程

(1)工业革命以来,工业生产逐渐向城市集中,越来越多的人从乡村走向城市。英国的城市化伴随着工业革命展开,之后,其他资本主义国家也加快了城市化步伐。

(2)第二次世界大战后,发达国家城市化水平进一步提高,发展中国家城市化速度加快。城市化成为衡量国家现代化水平的重要标志。

2.城市化影响

(1)进步

居住条件改善 ①随着城市的发展和建筑技术的革新,市民住宅发生很大变化,出现电梯,使用钢筋混凝土技术,集中供暖和制冷得到推广等;②城市还为人们提供更便捷、丰富的生活服务,社区功能扩大,娱乐休闲场所增多

基础设施发展 ①水网:19世纪以来,钢铁管道用于水网建设,自来水与排水系统逐渐普及;②照明:煤气灯、电灯相继出现,为居民提供照明,创造了新的城市夜生活方式;③通讯:电报、电话的发明和普及便利了人们的通信联系;④交通:19世纪中后期,出现地铁线、铁路高架桥;20世纪以来,电车、汽车、自行车得到普及。城市交通呈现多样化、立体化趋势,便利了人们的出行

(2)问题:在城市化过程中,出现了环境污染、交通拥挤、贫富差距扩大等问题。犯罪率上升、失业者增加等社会问题也日益突出。

针对训练

1.(2023·河北衡水中学测评)德意志帝国时期(1871—1918)出现了以回归乡土为取向的乡土运动。其间乡土文学大行其道,传统乡村生活被想象成一种家庭和睦、生活悠然、亲近自然的“田园诗”。各地争相编撰乡土教程、乡土志,面向学校、家庭和社会广泛传播。这反映了( )

A.工业化和城市化快速发展

B.乡土文学思潮进一步发展

C.民族国家概念被普遍认同

D.小农经济占据了主导地位

答案 A

解析 据材料“出现了以回归乡土为取向的乡土运动”可知,当时德国工业化的快速进行加快了城市化步伐,使人们对传统的乡村生活产生了怀念情绪,促进了乡土运动的产生,故选A项;乡土文学思潮的进一步发展是建立在工业化和城市化快速推进的基础上的,排除B项;乡土运动体现的是民众对乡土生活的怀念和向往,民族国家意识是对于民族国家的思想认同,排除C项;“1871—1918年”的德国已经开始快速工业化进程,小农经济逐渐被工业经济所取代,排除D项。

2.1976年联合国在温哥华达成了一项关于改进人居质量的综合性规划。这项行动规划经参与会议的132个国家的代表一致通过,具体化为64条建议,涵盖六个领域:人居政策与策略;人居规划;机构与管理;住房、基础设施与公用事业服务;土地;公众参与。这项规划( )

A.解决了城市化进程中的主要问题

B.有利于世界各国居住环境的改善

C.说明城市环境问题受到世界关注

D.表明人类的生存环境在不断恶化

答案 C

解析 根据“涵盖六个领域……公众参与”可以看出,在全球化时代之下,城市环境问题突出,同时也受到世界关注,C项正确;城市化进程中的问题没有解决,排除A项;材料没有涉及世界各国,排除B项;材料只涉及城市问题,排除D项。

知识点三 交通与社会变迁

1.近代交通与社会变迁

新航路开辟后 全球海路大通,世界主要的大洋和大陆之间,通过海上航线建立了直接联系,环球交通网络逐渐形成

工业革命时期 表现 (1)陆路:在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干,人类步入铁路时代。(2)水路:出现汽船,蒸汽机和内燃机成为驱动船舶主要动力

影响 (1)交通的改进,促进不同地区的经济往来。(2)交通的改变影响了城市的发展。(3)交通的改善方便了物品传递和信息交流

2.现代交通运输的新变化

表现 (1)陆路:出现汽车、高速公路和高铁 (2)航运:航运技术进一步提高,船舶制造呈现出大型化、专业化、高速化和自动化等多种趋势,出现海底隧道 (3)航空:1903年,“飞行者1号”升空,飞机时代开始。20世纪70年代,宽体客机成为空中运输的主流,空中通道把人类带入前所未有的快捷时代

影响 流通快捷 人流和物流时间缩短,世界成为“地球村”

方便出行 城市公共交通的发展,促进了城市经济的繁荣、人口的增长以及市区面积的扩大,使城市居民的工作与生活更为便捷

日常生活 交通工具时刻表,让现代时间观念逐渐成为人们生活的一部分

休闲方式 大众旅游的潮流出现,开阔了视野,增长了知识

针对训练

1.(2024·重庆部分学校联考)下表所示为20世纪以来公共交通管理领域的若干史实。表中信息集中反映了近现代交通管理发展的( )

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯

1964年,加拿大多伦多率先建立了一套由计算机控制的交通信号协调控制系统

2014年2月起,美国国家道路交通安全局逐步推行车对车通信(V2V)技术,并制定相关法规

A.机械化 B.智能化 C.电气化 D.法制化

答案 B

解析 据表可知,交通信号灯及运载工具领域对自动控制技术和物联网技术的运用,集中反映了交通管理领域的智能化,故选B项;机械化主要应用于生产领域,机器替代人力成为生产的动力,排除A项;电气化是属于动力能源领域的发展趋势,排除C项;法制化属于国家政治管理领域的特点,排除D项。

2.(2023·吕梁开学检测)下面是“日本东海道新干线”通车运营(1964年10月1日)前后人口向沿线都市圈流动情况。据此可知,这一时期“日本东海道新干线”的运营( )

A.出现了严重的逆城市化现象

B.有利于缓解大城市的社会问题

C.改变了区域内城市经济结构

D.削弱了沿线中小城市发展潜力

答案 B

解析 据材料可知,“日本东海道新干线”通车后,向名古屋、东京、大阪三个都市圈流动的人口小幅上升后,整体下降,到1973年前后降为负数,即三个都市圈的人口反向流出,这缓解了东京等大城市的交通、医疗、环境等社会问题,故选B项;“严重的”不合题意,逆城市化是人口从大城市和主要的大都市区,向小的都市区、小城镇甚至非城市区迁移分散的过程,应为“些许的”,排除A项;“改变了”夸大化,应为“优化了”,排除C项;“日本东海道新干线”运营会促进沿线中小城市的发展,而不是削弱其发展潜力,排除D项。

视角 交通、城市化与社会生活

材料一 有关苏伊士运河的一组材料

甲 乙

漫画家笔下的英法争夺 注:漫画家以“Bitter Lake”(苦湖)和“Blood Red Sea”(血海)来描述英法争夺苏伊士运河的情况,还将埃及著名的狮身人面像以骷髅头的形式呈现 1870-1895年苏伊士运河的运输状况 年份船(艘)货物(吨)1870486436 60918751 4942 009 98418802 0263 037 42218853 6246 335 75318903 3896 890 09418953 4348 448 383

——[美]丹尼尔·黑德里克《帝国的工具》

材料二

1770-1810年英国主要运河体系的发展情况

1770年 1790年 1810年

(注:所谓运河体系,不是指单一的一条或者几条运河,而是指一系列的彼此联系的、把主要大运河沟通起来,然后给一些地方提供它们原来所没有的水路交通设施。)

——[英]杰拉德·特恩布尔《运河、煤炭与区域经济增长》

材料三 下表是1801年、1841年运河附近部分城市的人口变化情况表。

城市 运河通航时间 人口(千)

1801年 1841年

巴思 1760年以前 33 53

伯明翰 1772年 71 183

布拉德福德 1774年 13 67

剑桥 1760年以前 10 24

卡莱尔 1823年 9 22

——摘编自[英]查尔斯·哈德菲尔德《运河时代》

思考 (1)材料一中甲、乙对苏伊士运河历史影响的反映相互矛盾吗?请说明理由。

试答:________________________________________________________________________

(2)根据材料二、三并结合所学知识,从“交通建设”与“城市发展”的角度进行合理的历史阐释。

试答:________________________________________________________________________

答案 (1)不矛盾。

甲、乙从不同的角度反映了运河的历史影响。

甲:从列强对运河控制权争夺给埃及人民造成灾难的角度;

乙:从运河对世界航运事业发展起促进作用的角度。

(如回答“矛盾”,言之有理也可)

(2)示例:主题:运河推动城市发展。

阐释:以运河为代表的水路运输在大宗物资运输方面具有优势,有利于降低原材料和商品运输成本;运河沟通了城市内部及城市与城市之间的联系,有利于扩大国内市场,推动英国工业革命开展。工业革命进程中,英国利用新技术不断开凿运河,运河体系不断扩大。工业革命的开展和交通运输方式的改变,加强了城乡之间的联系,使处于交通枢纽地位的村庄和城镇能够迅速发展。同时交通运输业的发展为大量农村人口进入城市提供了条件,随着交通运输(运河)的蓬勃发展,人口流动加快,城市聚集更多的人口,创造了一批新的交通枢纽城市,最终推动城市的发展。

综上所述,以运河为代表的交通运输体系推动生产力发展,进而推动城市发展。

深化拓展

1.家国情怀——运河对人类社会发展的意义

(1)加强国际联系和经贸交流,降低物资交流成本,改变世界航运的格局,对国际贸易的发展和世界经济的繁荣起到巨大作用。

(2)满足了世界航运业发展的需要,加强了物资在全球范围内的流动,有利于全球化的进一步发展。

(3)对沿线国家的发展有重大意义,其有利于吸引国际投资,稳定外汇。

2.历史解释——城市化的积极影响

(1)人口转移。城市能够创造出比较多的就业机会,吸收大量农村剩余人口,劳动力从第一产业向第二产业、第三产业逐渐转移。

(2)产业调整。城市化过程能够卓有成效地带动广大农村的发展,有利于改善地区产业结构。

(3)工业发展。城市化有助于提高工业生产的效率,工业化使城市化获得持续推进的动力。

(4)科技进步。科学技术的进步和信息化的推进,使现代化大城市成为主要的科技创新基地和信息交流中心,进而提高区域的整体发展水平。

(5)文化交流。城市文化向乡村广泛地扩散和渗透,影响着乡村的生产生活方式(冲击自给自足的自然经济),并提高乡村的对外开放程度,有利于城市与乡村的交流,缩小城乡发展差距。

同课章节目录