第66讲 近代以来人口迁移、商贸、战争与文化交流 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究

文档属性

| 名称 | 第66讲 近代以来人口迁移、商贸、战争与文化交流 学案 (含答案)—— 2025年高考历史一轮复习考点探究 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 884.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-18 11:39:24 | ||

图片预览

文档简介

第66讲 近代以来人口迁移、商贸、战争与文化交流

课程标准 1.了解近代以来世界各地区不同规模和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁的影响,以及人口迁徙和移民社会中出现的文化认同问题。2.了解近代以来不同类型商路的开辟;通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动在文化交流中所扮演的重要角色。3.通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及带来不同文化的交锋;认识战争在客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。

知识点一 近代以来的人口迁移与文化认同

1.近代殖民活动和人口的跨地域转移

美洲 哥伦布到达美洲后,欧洲国家争相开始在美洲进行殖民扩张和掠夺,改变了美洲的人口结构,出现了新的族群;形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化

大洋洲 18世纪中后期,英国殖民者来到澳大利亚和新西兰;澳大利亚等地的原住民人口数量锐减;19世纪中叶白人成为当地的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流

亚洲 19世纪初,黑奴贸易受到限制,殖民者寻找新的廉价劳动力;19世纪中叶后,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国。 华工聚居,在各地形成唐人街,保留和传播着中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展

2.现代社会的移民和多元文化

劳动力的全球流动 在经济全球化加速发展的过程中,国际分工日益深化,全球劳动力市场逐渐形成;20世纪80年代以来,全球劳动力市场的结构,出现由以体力劳动移民为主到以“知识精英”移民增多的新趋势

难民 难民是因战争和地区冲突、宗教或部族矛盾、自然灾害、经济恶化等造成的移民。 二战前的难民主要产生于欧洲,二战后的难民主要产生于中东、非洲和东南亚等地区,救助难民任重道远

移民社会多元文化 全球化背景下的现代世界出现了遍及各国的移民社会,这些移民社会形成各种多元一体的移民文化。 美国形成了以欧洲文化为主流的移民文化;新加坡多元文化和谐共处,形成了独特的文化景观

针对训练

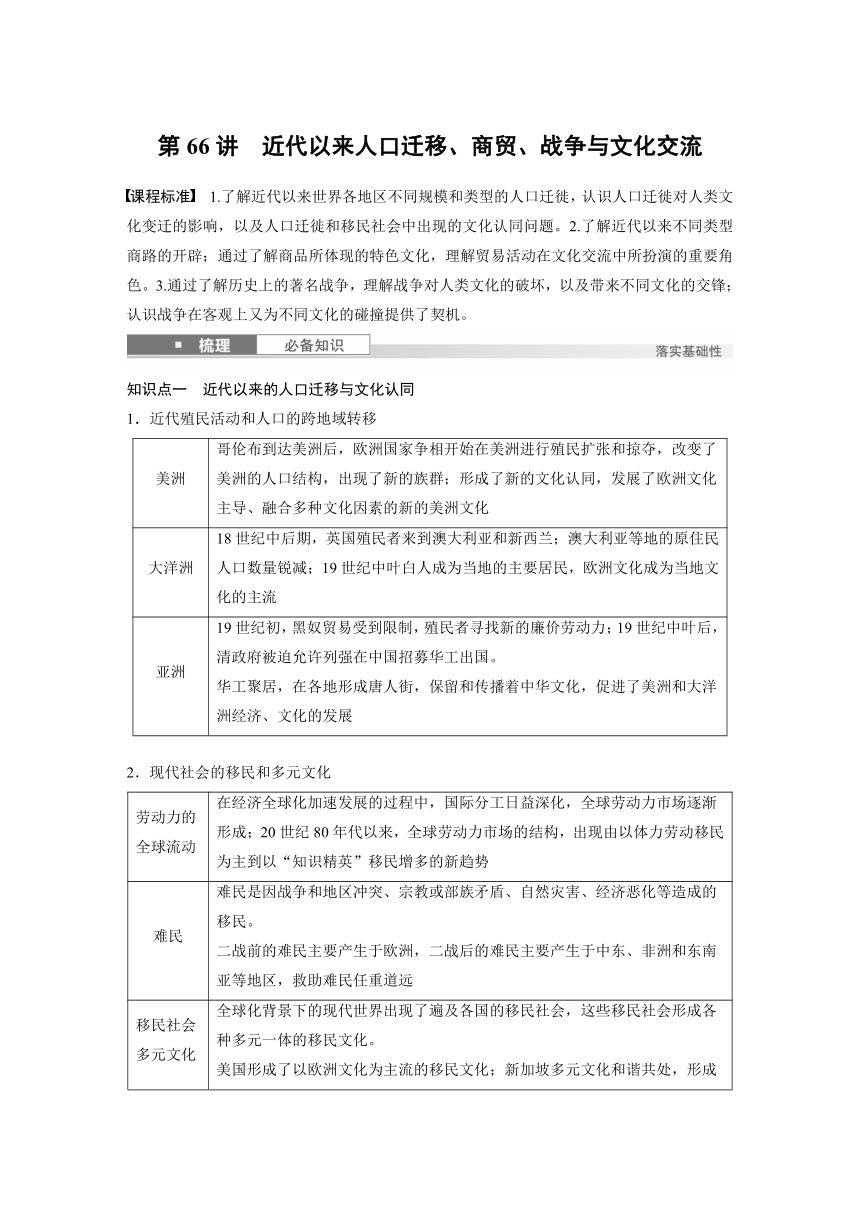

1.(2024·广东南粤名校联考)如表是拉丁美洲土著人口(1492—1825)统计情况,这主要说明( )

A.新航路开辟推动拉美人口流动

B.三角贸易是美洲人口的灾难

C.殖民扩张是美洲人口减少的根源

D.工业革命促使美洲人口迁移

答案 C

解析 据材料信息可知,1492—1825年美洲本土人口数量呈下降趋势,结合所学可知这与欧洲殖民扩张有关,故选C项;材料体现美洲土著人口数量显著下降,并不是人口流动,排除A项;美洲土著人口锐减,劳动力不足,才形成三角贸易,排除B项;美洲土著人口减少是欧洲殖民掠夺的结果,工业革命的时间是1765—1840年,无法解释材料中1492—1650年美洲土著人口减少的原因,排除D项。

2.(2023·河南名校联考)根据联合国的资料,2005年世界移民的总数达到1.91亿人,约占世界总人口的3%。与此同时,移民接纳国对吸引技术移民更加重视,共有30个国家推出了引进高端技术人才的政策。这可用于说明( )

A.联合国主导人才的有序流动

B.经济全球化趋势的发展

C.移民文化认同感的普遍增强

D.国际性移民策略的创新

答案 B

解析 据材料可知,世界移民规模较大,而且不少国家重视吸引技术移民人才,说明随着国际竞争的激烈化,各国对高端技术的重视,这体现了全球经济文化联系日益密切,故选B项;材料没有涉及联合国与当前移民活动之间的联系,得不出“主导”的结论,排除A项;移民接纳国通过制定政策吸引高端技术人才,而非通过文化认同,排除C项;引进高端技术人才的政策不属于国际性移民策略的创新,排除D项。

知识点二 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

1.全球贸易网的形成

(1)概况:近代以来,随着世界各洲之间贸易的扩大,全球贸易网逐步形成。

(2)过程

新航路开辟后 西方列强的殖民扩张,客观上推动了洲际贸易,以欧洲为中心的世界市场初步形成

工业革命后 大规模工业化生产使欧美国家需要寻求更多原料产地和商品市场,形成欧美为中心的国际分工和贸易格局

二战后 关贸总协定推动世界贸易发展

冷战结束 世界贸易突飞猛进

2.商品流动与文化交流的国际化

(1)背景:国际贸易的过程伴随着文化的传播。买卖双方以贸易为平台输送商品,把世界不同地区的、文化迥异的生产者和消费者紧密联系在一起,同时也以直接和间接的渠道呈现各自的知识、信念、道德、艺术和习俗。

(2)表现:①饮茶风俗是中国文化符号之一,广泛传播世界各地。中俄之间形成“万里茶道”,英国、日本形成新的茶文化。

②服饰变化体现文化之间的相互影响。20世纪法国设计师设计中国大袍式系列女装,吸收东方样式,奠定西方女装流行基调;民国中山装兼具中西服装特点。

③钟表诞生于欧洲,16世纪经由澳门传入中国内地,逐渐流行。

针对训练

1.(2024·永州一模)17世纪荷兰东印度公司大量进口的中国外销瓷,在荷兰各阶层中引起收藏和使用中国瓷器的风尚。这一风尚和市场竞争都促使代尔夫特陶匠从不同方面、不同程度地模仿和借鉴中国外销瓷的装饰,以西方视角表现出想象中的中国。由此可知,当时( )

A.全球性经济文化联系渐趋加强

B.工业革命促使瓷器生产标准化

C.荷兰东印度公司垄断了东西方之间贸易

D.荷兰代尔夫特瓷器制作技术超越了中国

答案 A

解析 据材料可知,荷兰东印度公司进口中国外销瓷,引发外国模仿中国外销瓷的装饰,这说明17世纪以来全球性经济文化联系逐渐加强,故选A项;工业革命始于1765年,排除B项;“垄断”一词过于绝对,排除C项;材料并无瓷器制作技术的对比,无法得出荷兰代尔夫特瓷器制作技术超越中国的结论,排除D项。

2.(2023·潮州二模)下图是法国设计师设计的女装。左、中、右三款分别受到希腊古典文化、俄国芭蕾舞、中华文化的影响。这类服饰是( )

A.西方文化侵略的反映

B.欧洲文明衰败的结果

C.古典主义盛行的表现

D.文化国际交流的产物

答案 D

解析 据材料可知,法国时装设计受到希腊、俄国、中国文化的影响,这说明法国的时装是文化国际交流的成果,故选D项;中华文化不属于西方文化,排除A项;文化的国际交流体现的是文化具有差异性,而不是因欧洲文明衰败,排除B项;古典主义是从古希腊罗马文化里面吸取艺术形式和题材,非俄国、中华文化,排除C项。

知识点三 近现代战争与文化交锋

1.近代战争与西方文化的扩张

独立战争后美洲文化 独立战争直接推动美利坚民族与美利坚文化的形成,清教是美国文化的组成部分;拉美文化多元性非常明显,考迪罗独裁权力形成,成为独立战争后拉丁美洲政治文化特征之一

拿破仑战争后欧洲文化 战后欧洲政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等成为欧洲的普遍诉求

欧洲殖民者文化侵略 殖民国家通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。被侵略的民族不同程度接受外来文化,也努力保护自己的传统文化,使自身文化呈现出新的多样性

2.现代战争与不同文化的碰撞和交流

(1)民族民主运动高潮

第一次 一战激发了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲民族民主意识的觉醒,出现20世纪第一次民族民主运动高潮,殖民体系开始解体

第二次 二战进一步从政治理论上确立了民族自决原则与废除殖民主义的正义性,是对殖民主义的致命打击。第二次民族民主革命浪潮席卷殖民地和半殖民地,殖民体系土崩瓦解

(2)二战后新兴民族国家的文化发展

背景 随着现代化的推进,二战后出现一系列新兴民族国家,形成民族文化与西方文化结合的新文化

表现 ①印度接受西方价值取向,同时注重发展传统文化,其现代文化呈现多样性特征 ②亚洲新兴工业国,注重发扬儒家文化精华,又吸收西方文化精华,努力创造现代东方文化 ③现代埃及文化是具有非洲特点的阿拉伯文化,并带有欧洲等地的文化元素

针对训练

1.(2023·安徽A10联盟开学摸底)1802年,北意大利地区成立了拿破仑任元首的意大利共和国。1806年,在拿破仑保护下德意志的莱茵区建立了莱茵联盟国,它们均脱离了神圣罗马帝国的统治;1807年,波兰部分地区脱离了普鲁士,在拿破仑保护下建立了华沙大公国。这些国家的建立( )

A.有利于传播法国大革命的成果

B.巩固了维也纳体系

C.体现了欧洲民族独立浪潮出现

D.加速了德意志统一

答案 A

解析 据材料信息可知,拿破仑战争推动民族国家形成,新成立的国家将法国大革命的成果传播开来,故选A项;拿破仑帝国覆灭后建立了维也纳体系,排除B项;拿破仑战争传播了启蒙思想,推动欧洲民族国家形成,并非属于民族独立浪潮,排除C项;德意志1871年统一,排除D项。

2.1950年,印度宪法第十七条废除不可接触制。1951年,印度宪法增添了“在第十五条中,没有任何力量能阻止国家为公民中的落后阶层或‘表列种姓和表列部落’在社会和文化上的进步采取任何特殊的措施”的规定。这些规定意味着印度( )

A.民族矛盾得到缓和 B.民族经济日益发展

C.种姓观念已被抛弃 D.国家治理有所调整

答案 D

解析 据材料可知,印度宪法废除不可接触制,禁止任何形式的歧视,并增设了对落后阶层或“表列种姓和表列部落”的保护措施,说明印度改革旧有的弊端,进行国家治理方式的探索,故选D项;仅凭宪法规定,不能保证所有的民族矛盾都能得到缓和,排除A项;材料强调国家治理有所调整,与民族经济的发展无关,排除B项;虽然宪法废除了不可接触制,但种姓观念的改变需要长期的社会变迁,不可能一蹴而就,排除C项。

视角 由殖民到移民——近代以来的人口转移

材料一 19世纪20年代中,总共才14.5万人离开欧洲,19世纪50年代中,有大约260万人离开欧洲……从世界历史发展的观点看,这种极其巨大的迁移的意义在于:除一部分人涌入亚洲、俄国地区和一小部分人慢慢流入南非外,迁移的目标是完全对着美洲和大洋洲的。结果,北美洲和澳大利亚在种族方面几乎完全欧化……不但在种族上,而且在经济上被欧化。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 何凤山给犹太难民签发的签证和上海犹太难民纪念馆

思考 (1)根据材料一,概括工业革命后欧洲人口的迁移有何特点?对大洋洲的人口结构产生了怎样的影响?

试答:________________________________________________________________________

(2)根据材料二,阐述这些历史文物佐证了怎样的一段历史?

试答:________________________________________________________________________

答案 (1)特点:人口流动数量大增;流动的范围扩大;迁入地主要集中在美洲和大洋洲。影响:导致原住民数量减少,白人成为当地的主要居民,大洋洲人口出现替代性变化。

(2)给犹太难民签发的签证是何凤山救助犹太难民的实物史料;第二次世界大战期间,纳粹德国推行屠杀犹太人的政策;中国驻维也纳总领事何凤山利用上海租界的有利条件,为大量犹太人签发了“生命签证”,帮助大批犹太人躲避了纳粹德国的迫害。

上海犹太难民纪念馆既是当年犹太难民在上海居住的历史见证,也表明了中国在二战中坚持对犹太难民进行人道主义救助,它承载的是饱受战争蹂躏的中国人向另外一个同样需要帮助的民族伸出援手的历史。

深化拓展

1.唯物史观——全面认识近代人口迁移

(1)原因

①全球航路开辟,殖民扩张兴起,殖民者对美洲当地居民印第安人实行种族灭绝政策,导致当地原住居民锐减,而资本主义原始积累时期需要大量劳动力,殖民者通过黑奴贸易,从非洲贩卖大量黑奴到美洲以补充劳动力的不足。

②工业化时代,工厂需要吸纳大量劳动力,这就带动了劳动力从乡村向城市的迁移。

③西方列强侵华时期,与清政府签订《北京条约》,获取了华工输出的特权。

④近代交通工具的发展,为国际人口迁移提供了便利条件。

(2)形式

①自发移民,如英国大批清教徒逃亡北美进行开拓。

②被迫移民,如西方国家进行殖民活动,进行黑奴贸易。

(3)特点

①由欧洲迁往北美、大洋洲,由发达地区迁往落后地区。

②国际间人口移动数量巨大,伴随文化交流与传播。

2.历史解释——当代人口迁徙的特点

(1)世界性国际人口迁移高潮基本结束。

(2)国际人口迁移流向发生逆转,从发展中国家向发达国家迁移。

(3)劳动移民成为移民主体。

(4)国际移民出现多样化趋势。

课程标准 1.了解近代以来世界各地区不同规模和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁的影响,以及人口迁徙和移民社会中出现的文化认同问题。2.了解近代以来不同类型商路的开辟;通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动在文化交流中所扮演的重要角色。3.通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及带来不同文化的交锋;认识战争在客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。

知识点一 近代以来的人口迁移与文化认同

1.近代殖民活动和人口的跨地域转移

美洲 哥伦布到达美洲后,欧洲国家争相开始在美洲进行殖民扩张和掠夺,改变了美洲的人口结构,出现了新的族群;形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化

大洋洲 18世纪中后期,英国殖民者来到澳大利亚和新西兰;澳大利亚等地的原住民人口数量锐减;19世纪中叶白人成为当地的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流

亚洲 19世纪初,黑奴贸易受到限制,殖民者寻找新的廉价劳动力;19世纪中叶后,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国。 华工聚居,在各地形成唐人街,保留和传播着中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展

2.现代社会的移民和多元文化

劳动力的全球流动 在经济全球化加速发展的过程中,国际分工日益深化,全球劳动力市场逐渐形成;20世纪80年代以来,全球劳动力市场的结构,出现由以体力劳动移民为主到以“知识精英”移民增多的新趋势

难民 难民是因战争和地区冲突、宗教或部族矛盾、自然灾害、经济恶化等造成的移民。 二战前的难民主要产生于欧洲,二战后的难民主要产生于中东、非洲和东南亚等地区,救助难民任重道远

移民社会多元文化 全球化背景下的现代世界出现了遍及各国的移民社会,这些移民社会形成各种多元一体的移民文化。 美国形成了以欧洲文化为主流的移民文化;新加坡多元文化和谐共处,形成了独特的文化景观

针对训练

1.(2024·广东南粤名校联考)如表是拉丁美洲土著人口(1492—1825)统计情况,这主要说明( )

A.新航路开辟推动拉美人口流动

B.三角贸易是美洲人口的灾难

C.殖民扩张是美洲人口减少的根源

D.工业革命促使美洲人口迁移

答案 C

解析 据材料信息可知,1492—1825年美洲本土人口数量呈下降趋势,结合所学可知这与欧洲殖民扩张有关,故选C项;材料体现美洲土著人口数量显著下降,并不是人口流动,排除A项;美洲土著人口锐减,劳动力不足,才形成三角贸易,排除B项;美洲土著人口减少是欧洲殖民掠夺的结果,工业革命的时间是1765—1840年,无法解释材料中1492—1650年美洲土著人口减少的原因,排除D项。

2.(2023·河南名校联考)根据联合国的资料,2005年世界移民的总数达到1.91亿人,约占世界总人口的3%。与此同时,移民接纳国对吸引技术移民更加重视,共有30个国家推出了引进高端技术人才的政策。这可用于说明( )

A.联合国主导人才的有序流动

B.经济全球化趋势的发展

C.移民文化认同感的普遍增强

D.国际性移民策略的创新

答案 B

解析 据材料可知,世界移民规模较大,而且不少国家重视吸引技术移民人才,说明随着国际竞争的激烈化,各国对高端技术的重视,这体现了全球经济文化联系日益密切,故选B项;材料没有涉及联合国与当前移民活动之间的联系,得不出“主导”的结论,排除A项;移民接纳国通过制定政策吸引高端技术人才,而非通过文化认同,排除C项;引进高端技术人才的政策不属于国际性移民策略的创新,排除D项。

知识点二 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

1.全球贸易网的形成

(1)概况:近代以来,随着世界各洲之间贸易的扩大,全球贸易网逐步形成。

(2)过程

新航路开辟后 西方列强的殖民扩张,客观上推动了洲际贸易,以欧洲为中心的世界市场初步形成

工业革命后 大规模工业化生产使欧美国家需要寻求更多原料产地和商品市场,形成欧美为中心的国际分工和贸易格局

二战后 关贸总协定推动世界贸易发展

冷战结束 世界贸易突飞猛进

2.商品流动与文化交流的国际化

(1)背景:国际贸易的过程伴随着文化的传播。买卖双方以贸易为平台输送商品,把世界不同地区的、文化迥异的生产者和消费者紧密联系在一起,同时也以直接和间接的渠道呈现各自的知识、信念、道德、艺术和习俗。

(2)表现:①饮茶风俗是中国文化符号之一,广泛传播世界各地。中俄之间形成“万里茶道”,英国、日本形成新的茶文化。

②服饰变化体现文化之间的相互影响。20世纪法国设计师设计中国大袍式系列女装,吸收东方样式,奠定西方女装流行基调;民国中山装兼具中西服装特点。

③钟表诞生于欧洲,16世纪经由澳门传入中国内地,逐渐流行。

针对训练

1.(2024·永州一模)17世纪荷兰东印度公司大量进口的中国外销瓷,在荷兰各阶层中引起收藏和使用中国瓷器的风尚。这一风尚和市场竞争都促使代尔夫特陶匠从不同方面、不同程度地模仿和借鉴中国外销瓷的装饰,以西方视角表现出想象中的中国。由此可知,当时( )

A.全球性经济文化联系渐趋加强

B.工业革命促使瓷器生产标准化

C.荷兰东印度公司垄断了东西方之间贸易

D.荷兰代尔夫特瓷器制作技术超越了中国

答案 A

解析 据材料可知,荷兰东印度公司进口中国外销瓷,引发外国模仿中国外销瓷的装饰,这说明17世纪以来全球性经济文化联系逐渐加强,故选A项;工业革命始于1765年,排除B项;“垄断”一词过于绝对,排除C项;材料并无瓷器制作技术的对比,无法得出荷兰代尔夫特瓷器制作技术超越中国的结论,排除D项。

2.(2023·潮州二模)下图是法国设计师设计的女装。左、中、右三款分别受到希腊古典文化、俄国芭蕾舞、中华文化的影响。这类服饰是( )

A.西方文化侵略的反映

B.欧洲文明衰败的结果

C.古典主义盛行的表现

D.文化国际交流的产物

答案 D

解析 据材料可知,法国时装设计受到希腊、俄国、中国文化的影响,这说明法国的时装是文化国际交流的成果,故选D项;中华文化不属于西方文化,排除A项;文化的国际交流体现的是文化具有差异性,而不是因欧洲文明衰败,排除B项;古典主义是从古希腊罗马文化里面吸取艺术形式和题材,非俄国、中华文化,排除C项。

知识点三 近现代战争与文化交锋

1.近代战争与西方文化的扩张

独立战争后美洲文化 独立战争直接推动美利坚民族与美利坚文化的形成,清教是美国文化的组成部分;拉美文化多元性非常明显,考迪罗独裁权力形成,成为独立战争后拉丁美洲政治文化特征之一

拿破仑战争后欧洲文化 战后欧洲政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等成为欧洲的普遍诉求

欧洲殖民者文化侵略 殖民国家通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。被侵略的民族不同程度接受外来文化,也努力保护自己的传统文化,使自身文化呈现出新的多样性

2.现代战争与不同文化的碰撞和交流

(1)民族民主运动高潮

第一次 一战激发了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲民族民主意识的觉醒,出现20世纪第一次民族民主运动高潮,殖民体系开始解体

第二次 二战进一步从政治理论上确立了民族自决原则与废除殖民主义的正义性,是对殖民主义的致命打击。第二次民族民主革命浪潮席卷殖民地和半殖民地,殖民体系土崩瓦解

(2)二战后新兴民族国家的文化发展

背景 随着现代化的推进,二战后出现一系列新兴民族国家,形成民族文化与西方文化结合的新文化

表现 ①印度接受西方价值取向,同时注重发展传统文化,其现代文化呈现多样性特征 ②亚洲新兴工业国,注重发扬儒家文化精华,又吸收西方文化精华,努力创造现代东方文化 ③现代埃及文化是具有非洲特点的阿拉伯文化,并带有欧洲等地的文化元素

针对训练

1.(2023·安徽A10联盟开学摸底)1802年,北意大利地区成立了拿破仑任元首的意大利共和国。1806年,在拿破仑保护下德意志的莱茵区建立了莱茵联盟国,它们均脱离了神圣罗马帝国的统治;1807年,波兰部分地区脱离了普鲁士,在拿破仑保护下建立了华沙大公国。这些国家的建立( )

A.有利于传播法国大革命的成果

B.巩固了维也纳体系

C.体现了欧洲民族独立浪潮出现

D.加速了德意志统一

答案 A

解析 据材料信息可知,拿破仑战争推动民族国家形成,新成立的国家将法国大革命的成果传播开来,故选A项;拿破仑帝国覆灭后建立了维也纳体系,排除B项;拿破仑战争传播了启蒙思想,推动欧洲民族国家形成,并非属于民族独立浪潮,排除C项;德意志1871年统一,排除D项。

2.1950年,印度宪法第十七条废除不可接触制。1951年,印度宪法增添了“在第十五条中,没有任何力量能阻止国家为公民中的落后阶层或‘表列种姓和表列部落’在社会和文化上的进步采取任何特殊的措施”的规定。这些规定意味着印度( )

A.民族矛盾得到缓和 B.民族经济日益发展

C.种姓观念已被抛弃 D.国家治理有所调整

答案 D

解析 据材料可知,印度宪法废除不可接触制,禁止任何形式的歧视,并增设了对落后阶层或“表列种姓和表列部落”的保护措施,说明印度改革旧有的弊端,进行国家治理方式的探索,故选D项;仅凭宪法规定,不能保证所有的民族矛盾都能得到缓和,排除A项;材料强调国家治理有所调整,与民族经济的发展无关,排除B项;虽然宪法废除了不可接触制,但种姓观念的改变需要长期的社会变迁,不可能一蹴而就,排除C项。

视角 由殖民到移民——近代以来的人口转移

材料一 19世纪20年代中,总共才14.5万人离开欧洲,19世纪50年代中,有大约260万人离开欧洲……从世界历史发展的观点看,这种极其巨大的迁移的意义在于:除一部分人涌入亚洲、俄国地区和一小部分人慢慢流入南非外,迁移的目标是完全对着美洲和大洋洲的。结果,北美洲和澳大利亚在种族方面几乎完全欧化……不但在种族上,而且在经济上被欧化。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 何凤山给犹太难民签发的签证和上海犹太难民纪念馆

思考 (1)根据材料一,概括工业革命后欧洲人口的迁移有何特点?对大洋洲的人口结构产生了怎样的影响?

试答:________________________________________________________________________

(2)根据材料二,阐述这些历史文物佐证了怎样的一段历史?

试答:________________________________________________________________________

答案 (1)特点:人口流动数量大增;流动的范围扩大;迁入地主要集中在美洲和大洋洲。影响:导致原住民数量减少,白人成为当地的主要居民,大洋洲人口出现替代性变化。

(2)给犹太难民签发的签证是何凤山救助犹太难民的实物史料;第二次世界大战期间,纳粹德国推行屠杀犹太人的政策;中国驻维也纳总领事何凤山利用上海租界的有利条件,为大量犹太人签发了“生命签证”,帮助大批犹太人躲避了纳粹德国的迫害。

上海犹太难民纪念馆既是当年犹太难民在上海居住的历史见证,也表明了中国在二战中坚持对犹太难民进行人道主义救助,它承载的是饱受战争蹂躏的中国人向另外一个同样需要帮助的民族伸出援手的历史。

深化拓展

1.唯物史观——全面认识近代人口迁移

(1)原因

①全球航路开辟,殖民扩张兴起,殖民者对美洲当地居民印第安人实行种族灭绝政策,导致当地原住居民锐减,而资本主义原始积累时期需要大量劳动力,殖民者通过黑奴贸易,从非洲贩卖大量黑奴到美洲以补充劳动力的不足。

②工业化时代,工厂需要吸纳大量劳动力,这就带动了劳动力从乡村向城市的迁移。

③西方列强侵华时期,与清政府签订《北京条约》,获取了华工输出的特权。

④近代交通工具的发展,为国际人口迁移提供了便利条件。

(2)形式

①自发移民,如英国大批清教徒逃亡北美进行开拓。

②被迫移民,如西方国家进行殖民活动,进行黑奴贸易。

(3)特点

①由欧洲迁往北美、大洋洲,由发达地区迁往落后地区。

②国际间人口移动数量巨大,伴随文化交流与传播。

2.历史解释——当代人口迁徙的特点

(1)世界性国际人口迁移高潮基本结束。

(2)国际人口迁移流向发生逆转,从发展中国家向发达国家迁移。

(3)劳动移民成为移民主体。

(4)国际移民出现多样化趋势。

同课章节目录